第20课社会主义国家的发展与变化 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课社会主义国家的发展与变化 课件(共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-20 00:52:25 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

社会主义国家的发展与变化

《中外历史纲要(下)》第20课

从这幅示意图中可以看出哪些信息?

一、苏联的发展、改革与解体

(一)第二次世界大战后苏联的发展

123页

1.成就

恢复和发展了国民经济,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。

阅读史料,指出苏联经济建设的突出特点?

2.特点

苏联优先发展重工业的政策没有变化。

(二)苏联的改革

123页

阅读史料,指出苏联为什么要进行改革?

苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

史料反映出赫鲁晓夫将改革的重心放在哪个领域?

1.赫鲁晓夫改革(1953——1964)

①政治:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

②经济:

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制,改革工业管理体制;等等。

③思想:

(1)措施

1956年赫鲁晓夫在苏共二十大上所作的《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜。

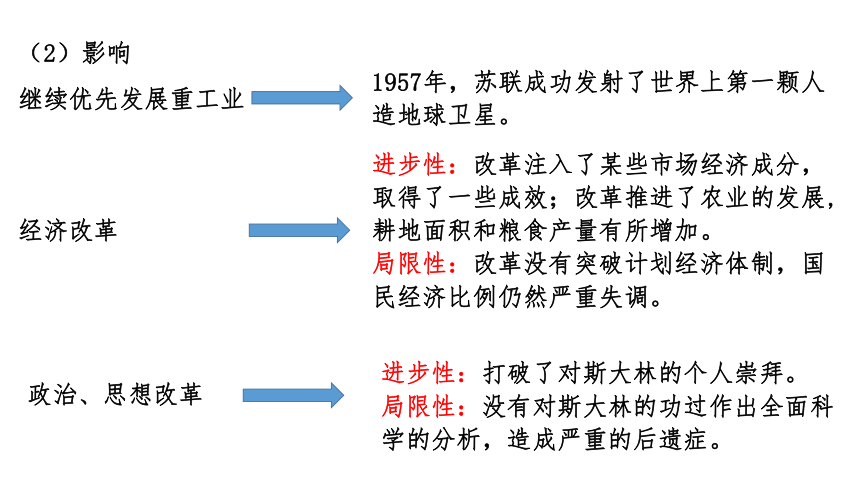

(2)影响

继续优先发展重工业

1957年,苏联成功发射了世界上第一颗人

造地球卫星。

经济改革

进步性:改革注入了某些市场经济成分,取得了一些成效;改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。

局限性:改革没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

政治、思想改革

进步性:打破了对斯大林的个人崇拜。

局限性:没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

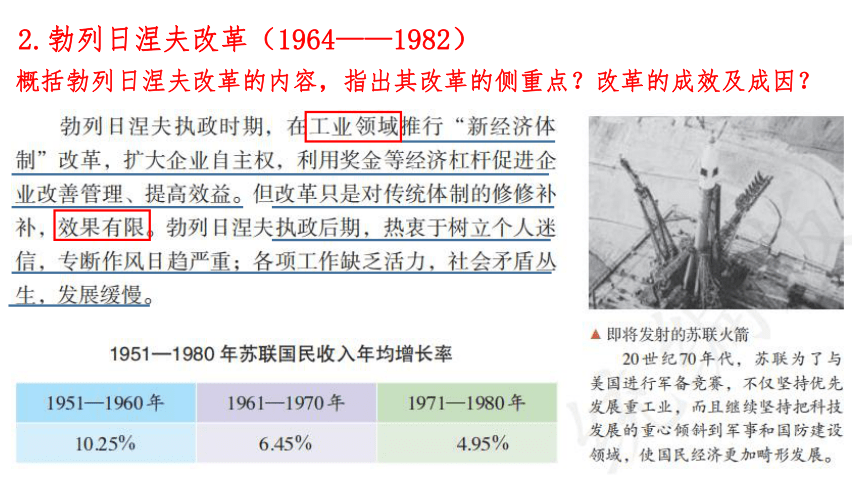

2.勃列日涅夫改革(1964——1982)

概括勃列日涅夫改革的内容,指出其改革的侧重点?改革的成效及成因?

3.戈尔巴乔夫改革(1985——1991)

①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用

(1)措施

②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制

③意识形态:抛弃马克思主义指导,放任西方资本主义国家对社会主义国家的“和平演变”

(2)影响

①经济改革成效甚微

②造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

图片反映了什么现象?概述其过程

1991年12月,苏联解体。

1990年,立陶宛率先独立。随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿。1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败。同年12月26日,苏联解体。

苏联解体的根本原因是什么?

回顾苏联解体的直接原因和外部原因

122页

材料三:从外部条件来说,东欧剧变和西方“和平演变”的鼓励政策,都对苏联解体,起了推动作用。

材料一:20世界30年代苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林体制,在当时极大的促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二:1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

合作探究:根据材料,结合所学,试说明苏联解体的原因。

(三)苏联的解体

①根本原因:高度集中的政治经济体制弊端

②直接原因:戈尔巴乔夫错误的政治体制改革

③外部:西方国家的和平演变

①坚持社会主义方向不动摇。

②实事求是,从本国国情出发。

③以经济建设为中心,处理好农、轻、重的协调发展问题。

④加强社会主义民主和法治建设,处理好各民族各地区之间的关系问题。

思考点:苏联的改革给我们什么样的启示

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)背景

1.第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民经过艰苦斗争,在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

2.东欧各国着手恢复遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平,但大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

3.一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立

发展的道路。

(二)改革

国家 措施 结果 局限

南斯拉夫

捷克斯洛伐克

波兰

匈牙利

民主德国

建立社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性

促进了经济发展;但导致地方主义抬头民族,问题尖锐,为国家分裂埋下隐患

发扬社会主义民主、改革党的领导体制;建设有计划的市场经济体制;独立制定对外政策。出现“布拉格之春”

苏联出兵,扼杀改革

实施国民经济“五年计划”

经济迅速发展

实施“新经济体制”,优先发展农业和轻工业

国民收入递增,人民消费水平提高,人民群众比较满意

扩大地方和企业经营自主权,国家只下达利润指标

经济稳步增长,经济水平据东欧国家之首

都没有突破苏联模式的束缚

阅读教材124-125页概括表格内容

(三)结果

国家 方式

波兰、阿尔巴尼亚 匈牙利、保加利亚

罗马尼亚

民主德国

捷克斯洛伐克

南斯拉夫

相对平稳

流血冲突

合并统一

国家分裂

国家解体

东欧剧变,即1989——1992年东欧国家的社会政治经济制度发生急剧变化(社会主义 资本主义)

阅读材料,概括东欧剧变的原因

1.(根本原因)一直没有突破苏联模式的束缚。

2.改革迷失了社会主义方向。

3.一些东欧国家经济陷入困境、政局剧烈动荡。

4.苏联实行战略收缩,宣布不再干涉东欧事务,放任西方对东欧国家的“和平演变”。

三、中国社会主义的发展

1.过渡时期(1949——1956)

(1)1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

(2)1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。

(3)到1956年底,基本完成三大改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

2.全面建设社会主义时期(1956—1966)和文化大革命时期(1966—1976)

虽然经历了严重曲折,但取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

(一)改革开放前

这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备

(二)改革开放后(1978年至今)

①1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

②中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

③在改革开放中,逐步形成了中国特色社会主义理论体系。

2.成就

①2010年,中国的国内生产总值已居世界第二位。

②中共十八大以来,(2017中共十九大)中国特色社会主义进入新时代。在新时代,中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战,历史性地解决了绝对贫困问题。实现第一个百年奋斗目标,全面建成小康社会。

③2021年中国国内生产总值达到114万亿元,经济总量占世界经济的比重达18.5%,稳居世界第二位,外汇储备稳居世界第一。

④农业现代化稳步推进,粮食总产量大幅提高,谷物总产量稳居世界首位。

⑤高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。

⑥加快推进科技自立自强,进入创新型国家行列。

⑦中国正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

1.背景

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,丰富和发展了人类文明新形态,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

中国特色社会主义在人类社会发展史上的重大意义

社会主义国家的发展与变化

《中外历史纲要(下)》第20课

从这幅示意图中可以看出哪些信息?

一、苏联的发展、改革与解体

(一)第二次世界大战后苏联的发展

123页

1.成就

恢复和发展了国民经济,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。

阅读史料,指出苏联经济建设的突出特点?

2.特点

苏联优先发展重工业的政策没有变化。

(二)苏联的改革

123页

阅读史料,指出苏联为什么要进行改革?

苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

史料反映出赫鲁晓夫将改革的重心放在哪个领域?

1.赫鲁晓夫改革(1953——1964)

①政治:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

②经济:

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制,改革工业管理体制;等等。

③思想:

(1)措施

1956年赫鲁晓夫在苏共二十大上所作的《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜。

(2)影响

继续优先发展重工业

1957年,苏联成功发射了世界上第一颗人

造地球卫星。

经济改革

进步性:改革注入了某些市场经济成分,取得了一些成效;改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。

局限性:改革没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

政治、思想改革

进步性:打破了对斯大林的个人崇拜。

局限性:没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

2.勃列日涅夫改革(1964——1982)

概括勃列日涅夫改革的内容,指出其改革的侧重点?改革的成效及成因?

3.戈尔巴乔夫改革(1985——1991)

①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用

(1)措施

②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制

③意识形态:抛弃马克思主义指导,放任西方资本主义国家对社会主义国家的“和平演变”

(2)影响

①经济改革成效甚微

②造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

图片反映了什么现象?概述其过程

1991年12月,苏联解体。

1990年,立陶宛率先独立。随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿。1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败。同年12月26日,苏联解体。

苏联解体的根本原因是什么?

回顾苏联解体的直接原因和外部原因

122页

材料三:从外部条件来说,东欧剧变和西方“和平演变”的鼓励政策,都对苏联解体,起了推动作用。

材料一:20世界30年代苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林体制,在当时极大的促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二:1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

合作探究:根据材料,结合所学,试说明苏联解体的原因。

(三)苏联的解体

①根本原因:高度集中的政治经济体制弊端

②直接原因:戈尔巴乔夫错误的政治体制改革

③外部:西方国家的和平演变

①坚持社会主义方向不动摇。

②实事求是,从本国国情出发。

③以经济建设为中心,处理好农、轻、重的协调发展问题。

④加强社会主义民主和法治建设,处理好各民族各地区之间的关系问题。

思考点:苏联的改革给我们什么样的启示

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)背景

1.第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民经过艰苦斗争,在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

2.东欧各国着手恢复遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平,但大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

3.一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立

发展的道路。

(二)改革

国家 措施 结果 局限

南斯拉夫

捷克斯洛伐克

波兰

匈牙利

民主德国

建立社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性

促进了经济发展;但导致地方主义抬头民族,问题尖锐,为国家分裂埋下隐患

发扬社会主义民主、改革党的领导体制;建设有计划的市场经济体制;独立制定对外政策。出现“布拉格之春”

苏联出兵,扼杀改革

实施国民经济“五年计划”

经济迅速发展

实施“新经济体制”,优先发展农业和轻工业

国民收入递增,人民消费水平提高,人民群众比较满意

扩大地方和企业经营自主权,国家只下达利润指标

经济稳步增长,经济水平据东欧国家之首

都没有突破苏联模式的束缚

阅读教材124-125页概括表格内容

(三)结果

国家 方式

波兰、阿尔巴尼亚 匈牙利、保加利亚

罗马尼亚

民主德国

捷克斯洛伐克

南斯拉夫

相对平稳

流血冲突

合并统一

国家分裂

国家解体

东欧剧变,即1989——1992年东欧国家的社会政治经济制度发生急剧变化(社会主义 资本主义)

阅读材料,概括东欧剧变的原因

1.(根本原因)一直没有突破苏联模式的束缚。

2.改革迷失了社会主义方向。

3.一些东欧国家经济陷入困境、政局剧烈动荡。

4.苏联实行战略收缩,宣布不再干涉东欧事务,放任西方对东欧国家的“和平演变”。

三、中国社会主义的发展

1.过渡时期(1949——1956)

(1)1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

(2)1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。

(3)到1956年底,基本完成三大改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

2.全面建设社会主义时期(1956—1966)和文化大革命时期(1966—1976)

虽然经历了严重曲折,但取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

(一)改革开放前

这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备

(二)改革开放后(1978年至今)

①1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

②中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

③在改革开放中,逐步形成了中国特色社会主义理论体系。

2.成就

①2010年,中国的国内生产总值已居世界第二位。

②中共十八大以来,(2017中共十九大)中国特色社会主义进入新时代。在新时代,中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战,历史性地解决了绝对贫困问题。实现第一个百年奋斗目标,全面建成小康社会。

③2021年中国国内生产总值达到114万亿元,经济总量占世界经济的比重达18.5%,稳居世界第二位,外汇储备稳居世界第一。

④农业现代化稳步推进,粮食总产量大幅提高,谷物总产量稳居世界首位。

⑤高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。

⑥加快推进科技自立自强,进入创新型国家行列。

⑦中国正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

1.背景

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,丰富和发展了人类文明新形态,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

中国特色社会主义在人类社会发展史上的重大意义

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体