第17课中国工农红军长征 课件

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

第五单元 从国共合作到国共对立

第17课 中国工农红军长征

一、长征之因

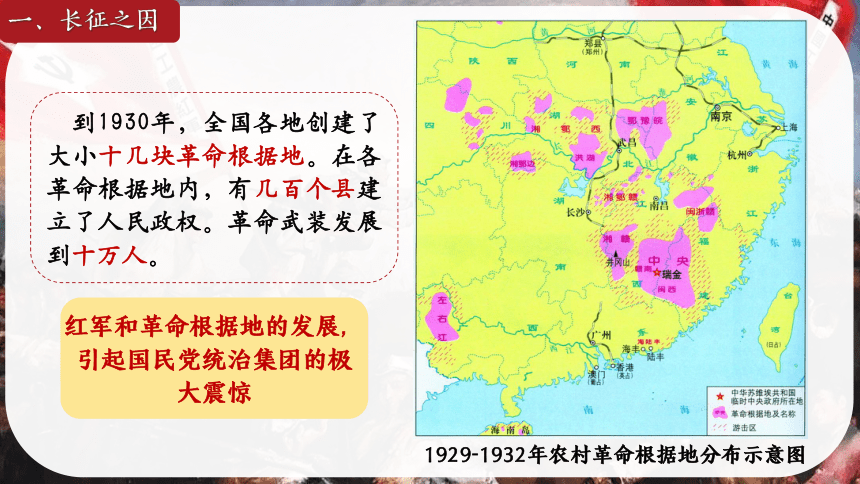

1929-1932年农村革命根据地分布示意图

到1930年,全国各地创建了大小十几块革命根据地。在各革命根据地内,有几百个县建立了人民政权。革命武装发展到十万人。

红军和革命根据地的发展,引起国民党统治集团的极大震惊

一、长征之因

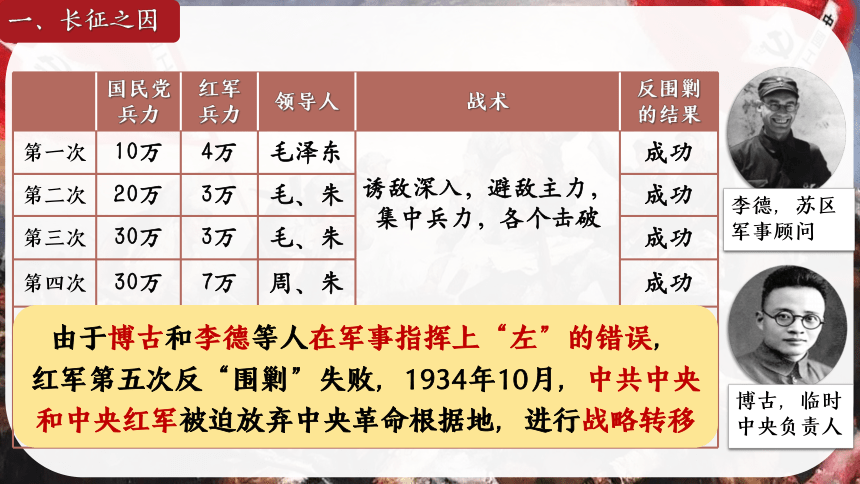

国民党兵力 红军兵力 领导人 战术 反围剿的结果

第一次 10万 4万 毛泽东 诱敌深入,避敌主力,集中兵力,各个击破 成功

第二次 20万 3万 毛、朱 成功

第三次 30万 3万 毛、朱 成功

第四次 30万 7万 周、朱 成功

第五次 50万 8万 主张“御敌于国门之外”,即要求红军在根据地以外战胜敌人

博古、李德

失败

→消极防御,分兵御敌

博古,临时中央负责人

李德,苏区军事顾问

由于博古和李德等人在军事指挥上“左”的错误,

红军第五次反“围剿”失败,1934年10月,中共中央和中央红军被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移

二、走长征路

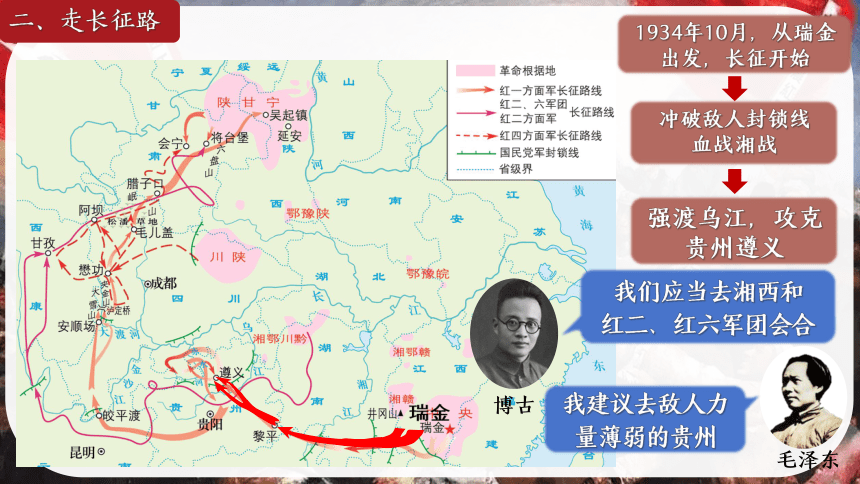

1934年10月,从瑞金出发,长征开始

冲破敌人封锁线

血战湘战

二、走长征路

博古

我们应当去湘西和

红二、红六军团会合

毛泽东

我建议去敌人力量薄弱的贵州

1934年10月,从瑞金出发,长征开始

冲破敌人封锁线

血战湘战

强渡乌江,攻克贵州遵义

二、走长征路

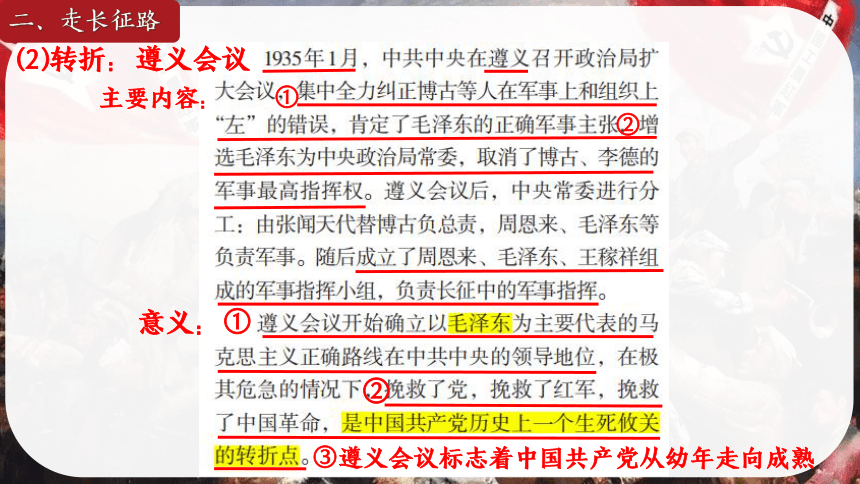

(2)转折:遵义会议

主要内容: ①

②

意义:①

②

③遵义会议标志着中国共产党从幼年走向成熟

二、走长征路

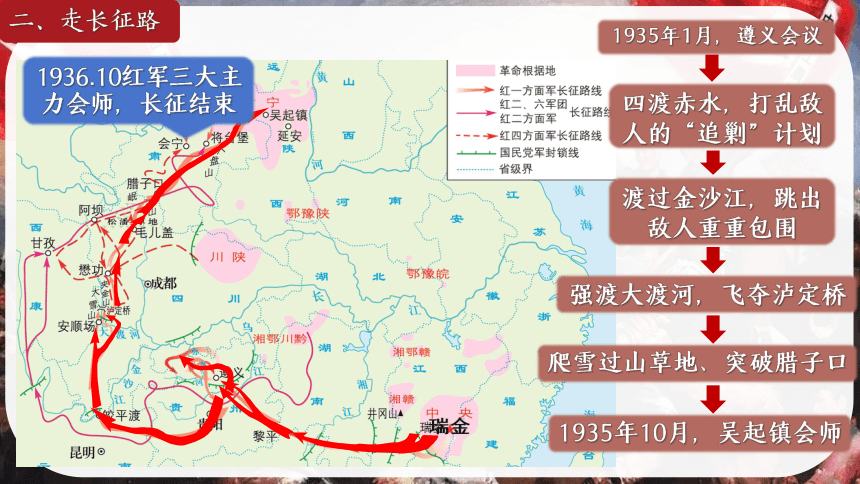

1936.10红军三大主力会师,长征结束

1935年1月,遵义会议

四渡赤水,打乱敌人的“追剿”计划

渡过金沙江,跳出敌人重重包围

强渡大渡河,飞夺泸定桥

爬雪过山草地、突破腊子口

1935年10月,吴起镇会师

三、长征意义

红军冲破国民党反动派的围追堵截,克服雪山草地的自然险阻,战胜党内分裂的危机,最后到达陕北不足3万人,但这是经过千锤百炼保存下来的精华,他们构成了以后领导抗日战争和人民解放战争的主干。

“长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……长征是以我们的胜利、敌人失败的结果而告终的。”

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

中国共产党长征过程中帮助各民族建立的部分革命政权

地区 政权

大凉山 彝、汉联合政权——冕宁县革命委员会

茂县 茂县回族苏维埃

川边藏区 中华苏维埃波巴 (藏人) 自治政府

陕甘宁豫海县 陕甘宁豫海县回族自治政府

①红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安

②红军长征播下了革命种子,铸就了长征精神,

打开了中国革命的新局面

四、长征精神

观看视频,思考在长征途中,红军遭遇到了哪些困难?感悟长征精神的内涵。

据统计,中央红军长征路上一共368天,有15天用于打大的决战,有235天用于白天行军,有18天用于夜晚行军……平均走182公里才修整一次,日均行军37公里;共翻越了18条山脉,其中5条山脉终年积雪;渡过了24条河流;穿越了11个省……从瑞金出发时有6.8万人,到达陕北时,仅剩6500人,平均每行进1公里,就有3至4名战士壮烈牺牲。

——中共党史研究室

在长征过程中,红军战士展现的不怕艰难险阻、勇往直前、战胜一切困难的革命英雄主义精神和永不言败的革命乐观主义精神

【勾画重点,补充笔记】 P83

【勾画重点,补充笔记】 P83、84

【勾画重点,补充笔记】 P85

【勾画重点,补充笔记】 P85

【勾画重点,补充笔记】 P85

第五单元 从国共合作到国共对立

第17课 中国工农红军长征

一、长征之因

1929-1932年农村革命根据地分布示意图

到1930年,全国各地创建了大小十几块革命根据地。在各革命根据地内,有几百个县建立了人民政权。革命武装发展到十万人。

红军和革命根据地的发展,引起国民党统治集团的极大震惊

一、长征之因

国民党兵力 红军兵力 领导人 战术 反围剿的结果

第一次 10万 4万 毛泽东 诱敌深入,避敌主力,集中兵力,各个击破 成功

第二次 20万 3万 毛、朱 成功

第三次 30万 3万 毛、朱 成功

第四次 30万 7万 周、朱 成功

第五次 50万 8万 主张“御敌于国门之外”,即要求红军在根据地以外战胜敌人

博古、李德

失败

→消极防御,分兵御敌

博古,临时中央负责人

李德,苏区军事顾问

由于博古和李德等人在军事指挥上“左”的错误,

红军第五次反“围剿”失败,1934年10月,中共中央和中央红军被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移

二、走长征路

1934年10月,从瑞金出发,长征开始

冲破敌人封锁线

血战湘战

二、走长征路

博古

我们应当去湘西和

红二、红六军团会合

毛泽东

我建议去敌人力量薄弱的贵州

1934年10月,从瑞金出发,长征开始

冲破敌人封锁线

血战湘战

强渡乌江,攻克贵州遵义

二、走长征路

(2)转折:遵义会议

主要内容: ①

②

意义:①

②

③遵义会议标志着中国共产党从幼年走向成熟

二、走长征路

1936.10红军三大主力会师,长征结束

1935年1月,遵义会议

四渡赤水,打乱敌人的“追剿”计划

渡过金沙江,跳出敌人重重包围

强渡大渡河,飞夺泸定桥

爬雪过山草地、突破腊子口

1935年10月,吴起镇会师

三、长征意义

红军冲破国民党反动派的围追堵截,克服雪山草地的自然险阻,战胜党内分裂的危机,最后到达陕北不足3万人,但这是经过千锤百炼保存下来的精华,他们构成了以后领导抗日战争和人民解放战争的主干。

“长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……长征是以我们的胜利、敌人失败的结果而告终的。”

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

中国共产党长征过程中帮助各民族建立的部分革命政权

地区 政权

大凉山 彝、汉联合政权——冕宁县革命委员会

茂县 茂县回族苏维埃

川边藏区 中华苏维埃波巴 (藏人) 自治政府

陕甘宁豫海县 陕甘宁豫海县回族自治政府

①红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安

②红军长征播下了革命种子,铸就了长征精神,

打开了中国革命的新局面

四、长征精神

观看视频,思考在长征途中,红军遭遇到了哪些困难?感悟长征精神的内涵。

据统计,中央红军长征路上一共368天,有15天用于打大的决战,有235天用于白天行军,有18天用于夜晚行军……平均走182公里才修整一次,日均行军37公里;共翻越了18条山脉,其中5条山脉终年积雪;渡过了24条河流;穿越了11个省……从瑞金出发时有6.8万人,到达陕北时,仅剩6500人,平均每行进1公里,就有3至4名战士壮烈牺牲。

——中共党史研究室

在长征过程中,红军战士展现的不怕艰难险阻、勇往直前、战胜一切困难的革命英雄主义精神和永不言败的革命乐观主义精神

【勾画重点,补充笔记】 P83

【勾画重点,补充笔记】 P83、84

【勾画重点,补充笔记】 P85

【勾画重点,补充笔记】 P85

【勾画重点,补充笔记】 P85

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹