变异、育种与进化 突破练 2025年高考生物一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 变异、育种与进化 突破练 2025年高考生物一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 924.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-20 16:01:45 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

变异、育种与进化 突破练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.以人21号染色体上的短串联重复序列为遗传标记,可对21三体综合征进行快速的基因诊断。某21三体综合征患儿对应的遗传标记基因型为++-,其父亲对应的遗传标记基因型为+ -,母亲对应的遗传标记基因型为- -。下列叙述错误的是( )

A.某人的21号染色体上不携带致病基因,也可能使后代患遗传病

B.该患儿的异常遗传标记可能是父亲的配子减数分裂Ⅱ异常导致的

C.该患儿的异常遗传标记可能是母亲的配子减数分裂Ⅰ异常导致的

D.可以用高倍显微镜对疑似患儿的染色体进行镜检,以作出诊断

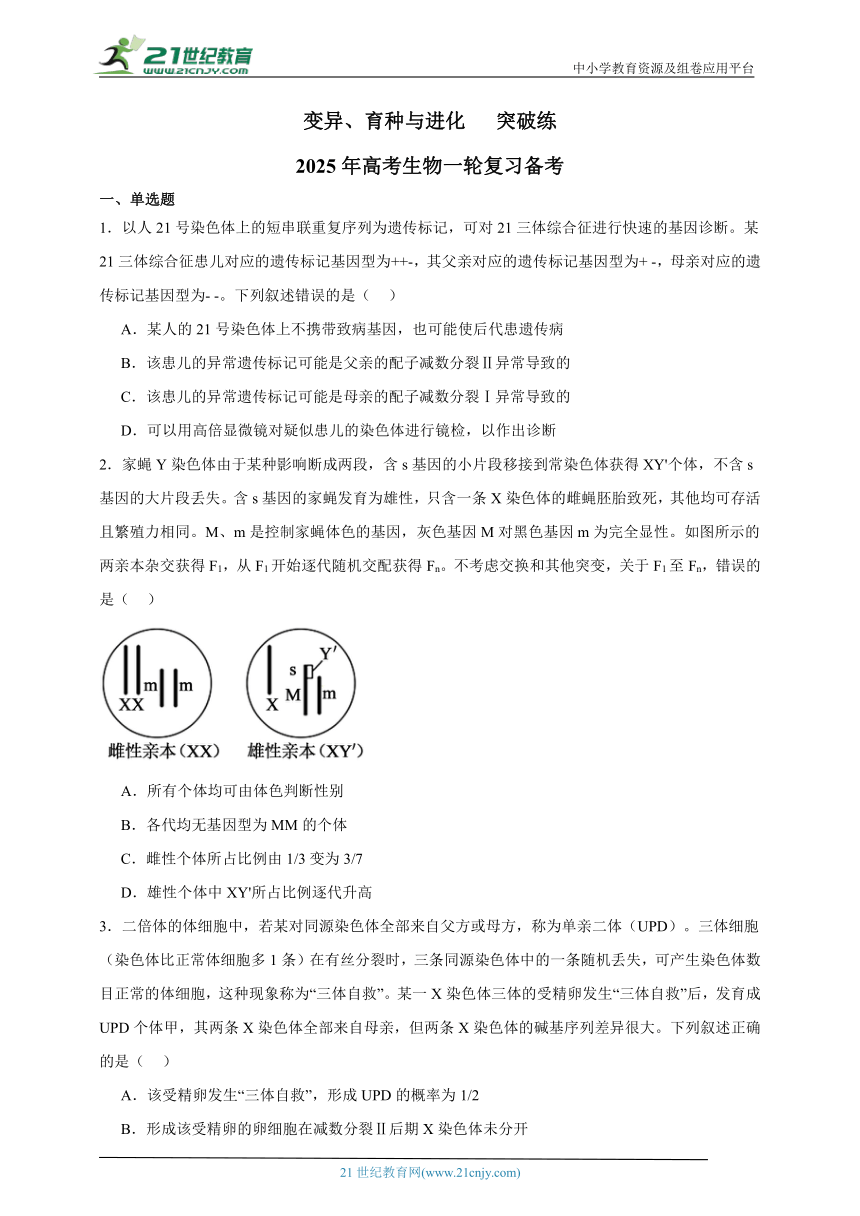

2.家蝇Y染色体由于某种影响断成两段,含s基因的小片段移接到常染色体获得XY'个体,不含s基因的大片段丢失。含s基因的家蝇发育为雄性,只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同。M、m是控制家蝇体色的基因,灰色基因M对黑色基因m为完全显性。如图所示的两亲本杂交获得F1,从F1开始逐代随机交配获得Fn。不考虑交换和其他突变,关于F1至Fn,错误的是( )

A.所有个体均可由体色判断性别

B.各代均无基因型为MM的个体

C.雌性个体所占比例由1/3变为3/7

D.雄性个体中XY'所占比例逐代升高

3.二倍体的体细胞中,若某对同源染色体全部来自父方或母方,称为单亲二体(UPD)。三体细胞(染色体比正常体细胞多1条)在有丝分裂时,三条同源染色体中的一条随机丢失,可产生染色体数目正常的体细胞,这种现象称为“三体自救”。某一X染色体三体的受精卵发生“三体自救”后,发育成UPD个体甲,其两条X染色体全部来自母亲,但两条X染色体的碱基序列差异很大。下列叙述正确的是( )

A.该受精卵发生“三体自救”,形成UPD的概率为1/2

B.形成该受精卵的卵细胞在减数分裂Ⅱ后期X染色体未分开

C.个体甲患伴X染色体隐性遗传病的概率高于母亲

D.父亲正常,甲也可能患伴X染色体隐性遗传病

4.研究发现,人类遗传中存在“单亲二体性”现象,即23对染色体中的某一对全部来自父亲或母亲,从而使单亲二体的个体患某种疾病,如两条16号染色体全部来自母亲的个体会患阿斯伯格综合征(属于孤独症谱系疾病,但没有明显的语言和智力障碍)。减数分裂异常导致精子或卵细胞含有两条相同的染色体,因此胚胎细胞的某染色体含有三条同源染色体,同时人类还存在着“三染色体自救”,即胚胎细胞有时会随机丢失额外的第三条染色体,从而使染色体数目正常。若某阿斯伯格综合征患者与正常男性婚配生育后代,下列分析正确的是( )

A.该患者的父亲没有将自己的一条16号染色体传递给她

B.该患者母亲的16号染色体一定在减数分裂Ⅰ过程中未分离

C.若该患者将两条16号染色体传递给胎儿,胎儿也可能正常

D.对该夫妇的胎儿进行基因检测,可预防单亲二体性现象的产生

5.单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本。若两条同源染色体均来自同一亲本的同一染色体,则称为单亲同二体(UPiD);若其来自同一亲本的两条同源染色体,则称为单亲异二体(UPhD)。UPD的发生一般与异常配子的形成有关。异常配子与正常配子受精结合形成三体合子,此后,卵裂过程中若丢失其中一条染色体就可能形成UPD。下列说法错误的是( )

A.UPD并不一定致病,若致病通常会引起常染色体隐性遗传病

B.UPD的种类一般与三体合子卵裂过程中丢失哪条染色体有关

C.UPhD的发生与减数分裂I期同源染色体不分离形成的二体配子有关

D.三体合子在卵裂过程中只有丢失的染色体来自正常配子才会导致UPD

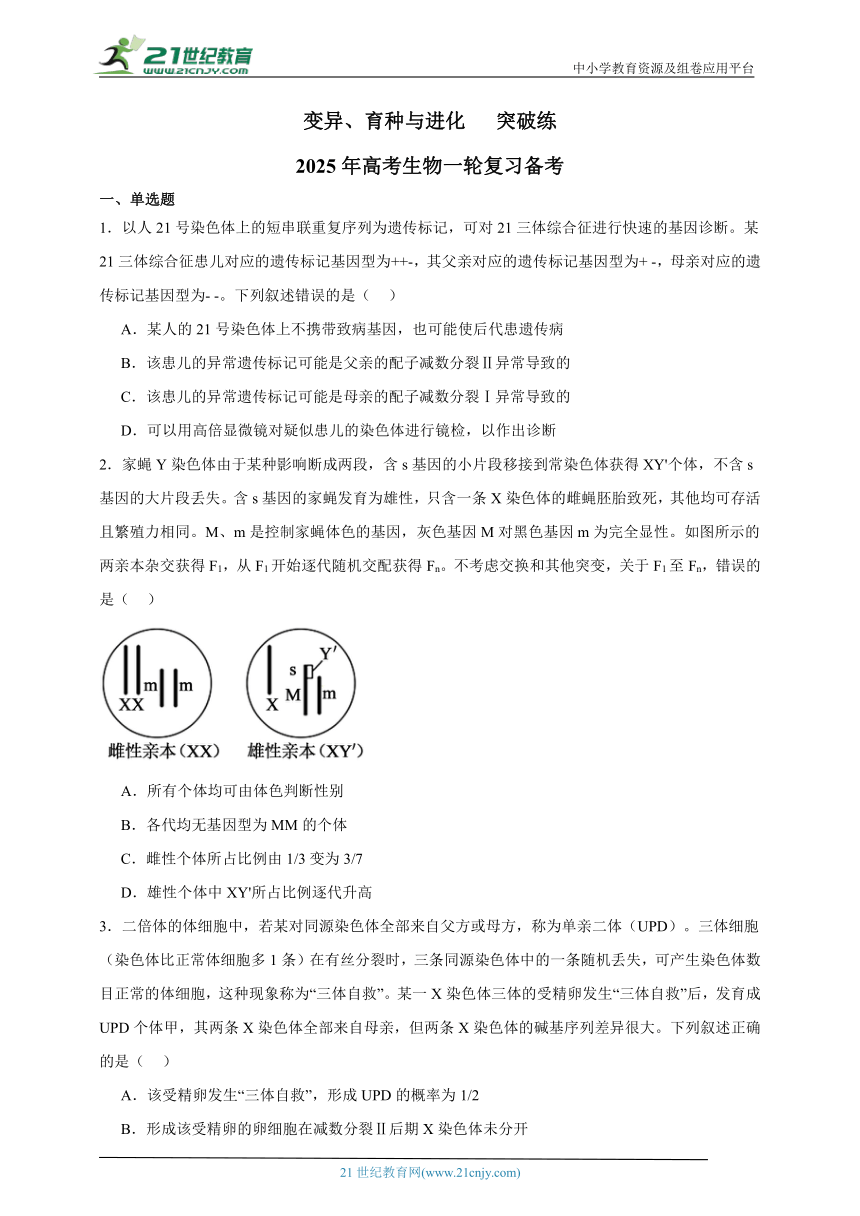

6.雌猫在胚胎发育早期,胚胎细胞中的1条X染色体会随机失活,只有1条X染色体保留活性,相关的分子机制如图所示。下列说法错误的是( )

A.转录时基因Xist和Tsix共用同一条模板链

B.X染色体失活是发生在Xist基因转录后

C.保留活性的X染色体上Xist基因与Tsix基因均能表达

D.该机制的研究有望应用于21三体综合征的治疗

7.随着神舟十七号飞船的顺利返回,生物学家们也迎来了一批特殊的“太空特产”。其中包括苜蓿和燕麦等5份牧草种子材料,这些种子在中国空间站的空间辐射暴露装置上经历了11个月的舱外辐射。后续将以这批种子为对象开展地面选育实验,培育优良牧草新品种。在太空中,一定不会发生的是( )

A.种子基因结构的改变

B.种子产生新的基因、获得新的性状

C.每粒种子的品质都得到改良

D.种子染色体的断裂和错误连接

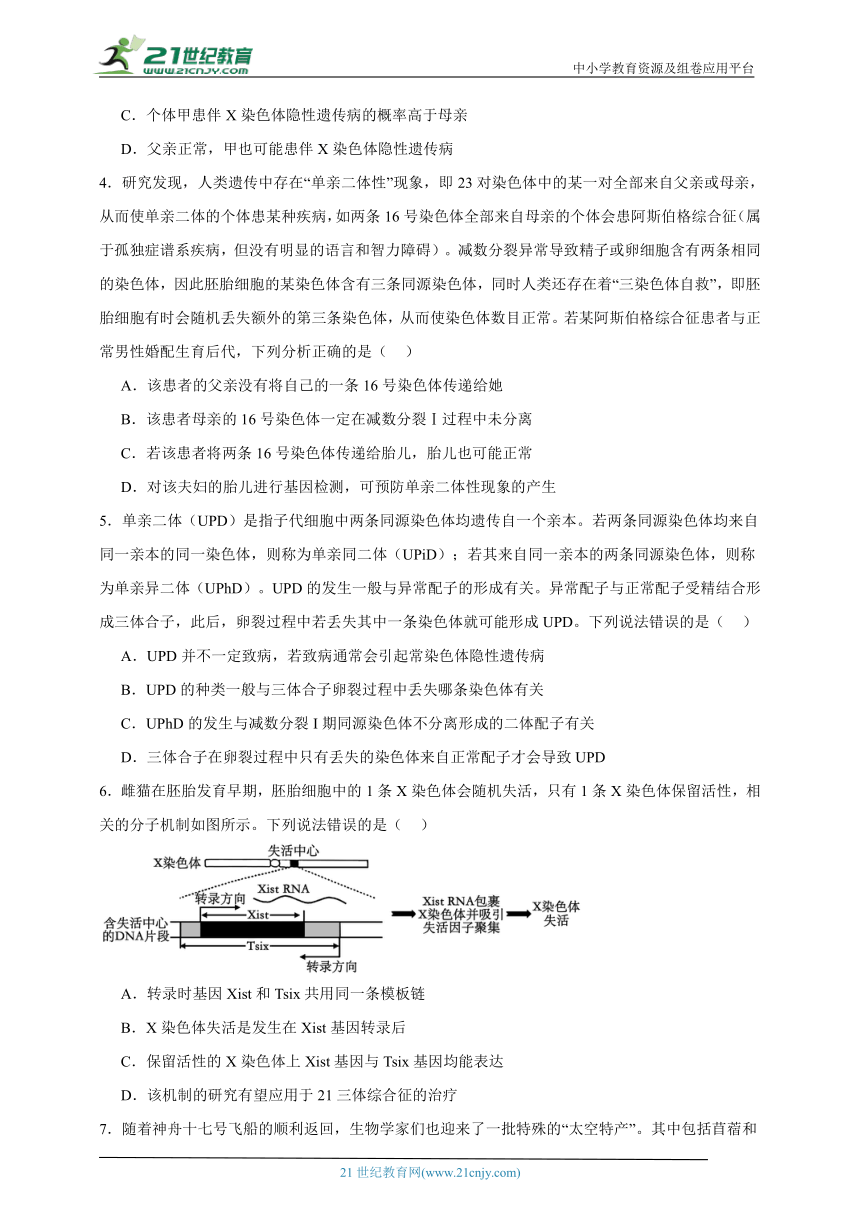

8.除草剂乙草胺能被棉花根系吸收,高浓度乙草胺抑制棉花细胞呼吸,干扰核酸和蛋白质合成,造成DNA损伤和染色体畸变。图1为高倍显微镜观察到的棉花根尖细胞有丝分裂图像,图2为染色体桥形成模式图,染色体桥会在着丝粒移向两极时,在两着丝粒间的任意位置断裂。下列说法正确的是( )

A.制作有丝分裂临时装片的流程为:解离→染色→漂洗→制片

B.染色体桥形成于减数分裂后期Ⅰ,断裂于减数分裂后期Ⅱ

C.出现染色体桥的细胞分裂后的子细胞存在染色体结构或数目变异

D.乙草胺能使细胞周期的分裂间期时间延长,分裂期细胞减少

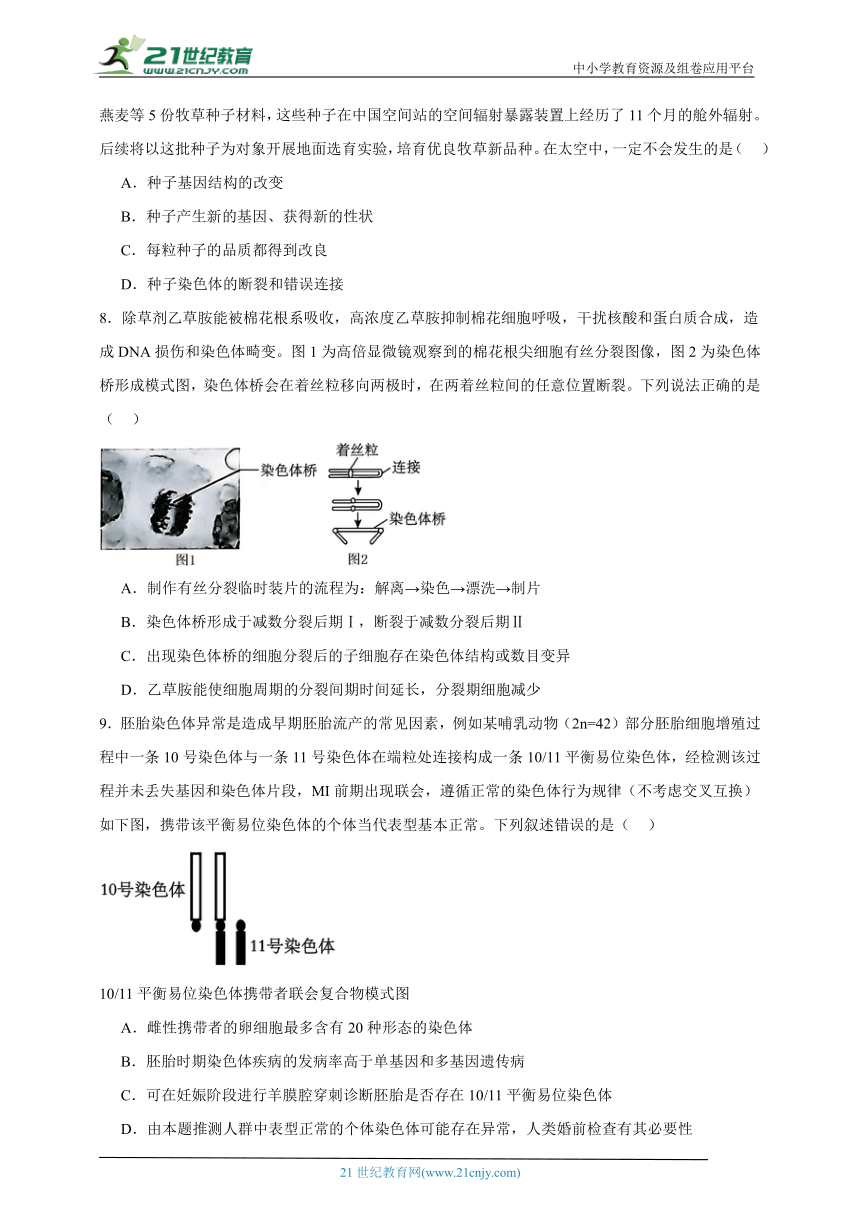

9.胚胎染色体异常是造成早期胚胎流产的常见因素,例如某哺乳动物(2n=42)部分胚胎细胞增殖过程中一条10号染色体与一条11号染色体在端粒处连接构成一条10/11平衡易位染色体,经检测该过程并未丢失基因和染色体片段,MI前期出现联会,遵循正常的染色体行为规律(不考虑交叉互换)如下图,携带该平衡易位染色体的个体当代表型基本正常。下列叙述错误的是( )

10/11平衡易位染色体携带者联会复合物模式图

A.雌性携带者的卵细胞最多含有20种形态的染色体

B.胚胎时期染色体疾病的发病率高于单基因和多基因遗传病

C.可在妊娠阶段进行羊膜腔穿刺诊断胚胎是否存在10/11平衡易位染色体

D.由本题推测人群中表型正常的个体染色体可能存在异常,人类婚前检查有其必要性

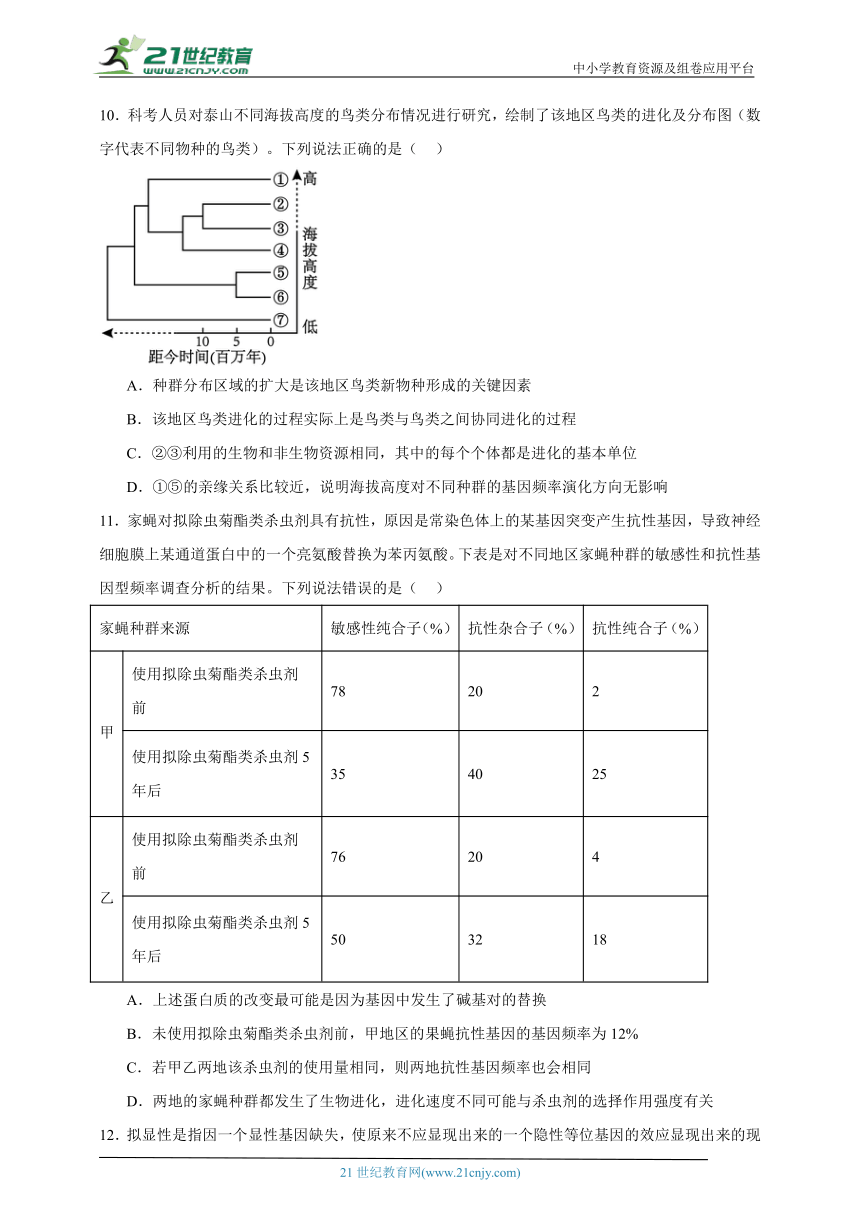

10.科考人员对泰山不同海拔高度的鸟类分布情况进行研究,绘制了该地区鸟类的进化及分布图(数字代表不同物种的鸟类)。下列说法正确的是( )

A.种群分布区域的扩大是该地区鸟类新物种形成的关键因素

B.该地区鸟类进化的过程实际上是鸟类与鸟类之间协同进化的过程

C.②③利用的生物和非生物资源相同,其中的每个个体都是进化的基本单位

D.①⑤的亲缘关系比较近,说明海拔高度对不同种群的基因频率演化方向无影响

11.家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂具有抗性,原因是常染色体上的某基因突变产生抗性基因,导致神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。下表是对不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。下列说法错误的是( )

家蝇种群来源 敏感性纯合子(%) 抗性杂合子(%) 抗性纯合子(%)

甲 使用拟除虫菊酯类杀虫剂前 78 20 2

使用拟除虫菊酯类杀虫剂5年后 35 40 25

乙 使用拟除虫菊酯类杀虫剂前 76 20 4

使用拟除虫菊酯类杀虫剂5年后 50 32 18

A.上述蛋白质的改变最可能是因为基因中发生了碱基对的替换

B.未使用拟除虫菊酯类杀虫剂前,甲地区的果蝇抗性基因的基因频率为12%

C.若甲乙两地该杀虫剂的使用量相同,则两地抗性基因频率也会相同

D.两地的家蝇种群都发生了生物进化,进化速度不同可能与杀虫剂的选择作用强度有关

12.拟显性是指因一个显性基因缺失,使原来不应显现出来的一个隐性等位基因的效应显现出来的现象。染色体桥是两条染色体或染色单体分别发生断裂后,具有着丝粒的残臂相接而形成的双着丝粒染色体。在玉米中,胚乳中的糊粉层含有三个染色体组,其他形成色素的基因都存在时,基因型为Ccc的糊粉层是有色的。如图表示基因型为Ccc玉米胚乳糊粉层细胞“染色体桥”的形成过程。下列叙述错误的是( )

A.④中存在两种染色体结构变异,但染色体数目正常

B.拟显性现象只能发生在含有三个染色体组的细胞中

C.图中染色体桥是由两条染色单体断裂融合而成

D.④中不同染色体组成的两种细胞能使玉米糊粉层呈花斑性状

13.我国科学家利用红鲫鱼(2n=100,RR,字母代表染色体组)与团头鲂(2n=48,BB)进行育种,首次实现在脊椎动物中将不同染色体数目的亲本杂交形成多倍体(如图)。下列说法错误的是( )

A.形成杂交多倍体过程中发生了染色体数目变异

B.杂交种1不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小

C.推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子

D.杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂不存在生殖隔离

14.起点相似的自然选择有三种类型,①分裂选择:把种群中极端变异个体按照不同方向保留,淘汰中间个体;②单向选择:在种群中保存趋于某一极端变异个体,淘汰另一极端变异个体;③稳定选择:把种群中极端变异个体淘汰,保留中间类型。下图甲~丙可直观表述三种自然选择模型。下列叙述正确的是( )

A.自然选择类型①、②、③分别对应图丙、乙、甲

B.乙模型的自然选择是定向的,必定会产生两个新物种

C.三种自然选择类型都会导致种群基因频率发生改变

D.金鱼祖先进化成观赏性金鱼的人工选择模式类似于甲模型

15.鸡舌草常生长于山地,品种甲和乙分别生长在底部和顶部区域。在山地的中部坡度缓和区域存在大量甲和乙的杂交种丙,且形成了种群。下列叙述错误的是( )

A.品种甲和乙为适应不同环境而发生了不同的变异

B.品种甲和乙不同特征的出现是适应性进化的结果

C.品种丙的出现说明品种甲和乙仍属于同一物种

D.自然选择通过作用于品种甲的表型导致基因频率发生定向改变

二、非选择题

16.水稻是人类重要的粮食作物之一,种子的胚乳由外向内分别为糊粉层和淀粉胚乳,通常糊粉层为单层活细胞,主要累积蛋白质、维生素等营养物质;淀粉胚乳为死细胞,主要储存淀粉。选育糊粉层加厚的品种可显著提高水稻的营养。

(1)用诱变剂处理水稻幼苗,结穗后按图1处理种子。埃文斯蓝染色剂无法使 (填“活”或“死”)细胞着色。用显微镜观察到胚乳中未染色细胞层数 的即为糊粉层加厚的种子,将其对应的含胚部分用培养基培养,筛选获得不同程度的糊粉层加厚突变体ta1、ta2等,这说明基因突变具有 的特点。

(2)突变体ta1与野生型杂交,继续自交得到F2种子,观察到野生型:突变型=3:1,说明该性状的遗传遵循 定律。利用DNA的高度保守序列作为分子标记对F2植株进行分析后,将突变基因定位于5号染色体上。根据图2推测突变基因最可能位于 附近,对目标区域进行测序比对,发现了突变基因。

(3)由ta1建立稳定品系t,检测发现籽粒中总蛋白、维生素等含量均高于野生型,但结实率较低。紫米品系N具有高产等优良性状。通过图3育种方案将糊粉层加厚性状引入品系N中,培育稳定遗传的高营养新品种。

①补充完成图3育种方案 。

②运用KASP技术对植物进行检测,在幼苗期提取每株植物的DNA分子进行PCR,加入野生型序列和突变型序列的相应引物,两种引物分别携带红色、蓝色荧光信号特异性识别位点,完成扩增后检测产物的荧光信号(红色、蓝色同时存在时表现为绿色荧光)。图3育种方案中阶段1和阶段2均进行KASP检测,请预期阶段1和阶段2检测结果并从中选出应保留的植株 。

③将KASP技术应用于图3育种过程,优点是在幼苗期即可测定基因型,准确保留目标植株,加快育种进程。

17.科研人员获得了携带两种抗稻瘟病的抗性基因Pib和Pikm的水稻品系——川抗30,以及携带螟虫抗性基因CrylC的水稻品系——昌恢。为获得同时携带抗螟虫基因和两种抗稻瘟病基因的改良株系,开展了相关研究。

(1)水稻的稻瘟病抗性与敏感为一对 。利用川抗30品系与野生型稻瘟病敏感水稻杂交,F1表现为稻瘟病抗性,F1与野生型杂交,子代性状及分离比为 ,证明Pib和Pikm位于非同源染色体上。

(2)昌恢品系水稻在品质和产量上明显优于川抗30,科研人员结合分子标记技术筛选目标基因进行杂交育种,以获得改良优质水稻。请写出制备优质、高产的纯合双抗(抗螟虫和抗稻瘟病)水稻的杂交育种技术路线(总体思路) 。

(3)研究者利用PCR技术检测改良优质水稻中是否含有Pib基因。

①下表为利用PCR进行检测的反应体系的配方,请将表格补充完整。

PCR反应体系

组分 总体积/10μL

10倍浓缩的扩增缓冲液 1μL

i 1.5μL

4种脱氧核苷酸等量混合液(2.5mmol·L-1) 0.5μL

引物I/II(5.0μmol·L-1) 1/1μL

Taq DNA聚合酶 0.20μL

H2O ii

②图为Pib基因的部分序列。

5'—…AATGCCC…ATGTGGA…—3'

3'—…TTACGGG…TACACCT…—5'

根据图,选择 作为引物对Pib基因进行扩增。

A.5'—…AATGCCC…—3' B.5'—…TCCACAT…—3'

C.5'—…TTACGGG…—3' D.5'—…ATGTGGA…—3'

研究者最终确定改良优质水稻具备了相关抗性基因,成功培育出优质、高产的双抗水稻。

(4)检测发现本研究获得的优质双抗水稻的部分性状与昌恢品系相比出现株高上升、千粒重下降的现象,但是利用基因定点编辑技术获得的纯合抗性突变株系,其他性状未发生改变,原因可能是 。请从育种的角度对这两种技术进行评价。

参考答案:

1.C

A、某人的21号染色体上不携带致病基因,也可能使后代患遗传病,如21三体综合征是由于21号染色体比正常人多一条,属于染色体异常遗传病,A正确;

B、父亲对应的遗传标记基因型为+ -,母亲对应的遗传标记基因型为- -,该21三体综合征患儿对应的遗传标记基因型为++-,可能是父亲减数分裂Ⅱ异常形成了++的配子,与含有-标记的卵细胞结合形成的++-,B正确;

C、母亲减数分裂Ⅰ异常会形成- -,父亲产生的正常配子含+或-,异常卵细胞与正常精子形成的基因型为+--或---,不能形成++-的个体,C错误;

D、该患儿属于染色体异常遗传病,可用显微镜观察细胞内的染色体数目来判断,D正确。

2.C

A、含有M的个体同时含有s基因,即雄性个体均表现为灰色,雌性个体不会含有M,只含有m,故表现为黑色,因此所有个体均可由体色判断性别,A正确;

B、含有Ms基因的个体表现为雄性,基因型为MsMs的个体需要亲本均含有Ms基因,而两个雄性个体不能杂交,B正确;

CD、亲本雌性个体产生的配子为mX,雄性亲本产生的配子为XMs、Ms0、Xm、m0,子一代中只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,雄性个体为1/3XXY'(XXMsm)、1/3XY'(XMsm),雌蝇个体为1/3XXmm,把性染色体和常染色体分开考虑,只考虑性染色体,子一代雄性个体产生的配子种类及比例为3/4X、1/40,雌性个体产生的配子含有X,子二代中3/4XX、1/4X0;只考虑常染色体,子二代中1/2Msm、1/2mm,1/8mmX0致死,XXmm表现为雌性,所占比例为3/7,雄性个体3/7XXY'(XXMsm)、1/7XY'(XMsm),即雄性个体中XY'所占比例由1/2降到1/4,逐代降低,雌性个体所占比例由1/3变为3/7,逐代升高,D正确,C错误。

3.D

A、由题意可知,某一X染色体三体的受精卵发生“三体自救”后,发育成UPD个体甲,其两条X染色体全部来自母亲,说明只有当丢失的X为来自于父亲时,才能发育为UPD,即形成UPD的概率为1/3,A错误;

B、两条X染色体全部来自母亲,但两条X染色体的碱基序列差异很大,说明不是相同的染色体(不是姐妹染色单体分离所得),则来自母亲的一对同源染色体,说明母亲在减数分裂产生卵细胞时,减数分裂Ⅰ后期X染色体没有正常分离,B错误;

C、个体甲含有的两条X染色体与母亲的一样,则该女子患伴X染色体隐性遗传病的发病率与母亲的相同,C错误;

D、由题意可知,甲丢失的X来自于父亲,所以父亲正常,甲也可能患伴X染色体隐性遗传病,D正确。

4.C

A、该患者的父亲正常进行减数分裂,并将自己的一半染色体传递给女儿,但胚胎细胞将16号染色体丢失,A错误;

B、该患者母亲的16号染色体可能在减数分裂Ⅰ过程中未分离,也可能在减数分裂Ⅱ过程中着丝粒分裂后形成的两条染色体未分离,且在胎儿期未丢失,导致其患病,B错误;

C、若该患者将两条16号染色体传递给胎儿,可能通过三染色体自救丢失其中的一条,胎儿表现正常,C正确;

D、对该夫妇的胎儿进行基因检测,可确定其是否有“单亲二体性”现象以及分析原因(来自父母哪方及哪条染色体),但不能预防该现象的产生,D错误。

5.B

A、根据题意,单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本,包括两条同源染色体均来自同一亲本的同一染色体或来自同一亲本的两条同源染色体,因此UPD并不一定致病,若致病通常会引起常染色体隐性遗传病,A正确;

BC、根据题意,单亲二体(UPD)包括单亲同二体(UPiD)和单亲异二体(UPhD),如果两条同源染色体均来自同一亲本的同一染色体,即减数第二次分裂的后期异常,同一染色体的着丝粒分裂后,两条单体形成的染色体移向一极,则称为单亲同二体(UPiD);如果其来自同一亲本的两条同源染色体;即减数第一次分裂的后期异常,导致同源染色体移向一极,则称为单亲异二体(UPhD),所以UPD的种类一般与异常配子形成的时期有关,B错误,C正确;

D、根据题意,单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本。异常配子与正常配子受精结合形成三体合子,三体合子卵裂过程中只有丢失的染色体来自正常配子,才会导致UPD,D正确。

6.A

A、Xist基因和Tsix基分别为互补链上的基因,两基因的模板链不同,A错误;

B、分析题图可知,X染色体失活是发生在失活中心的Xist基因转录出XistRNA后,B正确;

C、保留活性的X染色体上Xist基因与Tsix基因均能表达,Tsix基因转录得到的TsixRNA可以与Xist基因转录出的XistRNA结合,可以抑制XistRNA包裹X染色体,阻止XistRNA发挥作用,使表达该基因的染色体保持活性,C正确;

D、可以通过促进21号多出的一条染色体上失活中心的关键基因的转录,转录出的RNA对21号多出的染色体进行包裹并吸引失活因子聚集,从而使得多出的那条染色体失活,21号两条染色体正常发挥作用的方法,因此该机制的研究有望应用于21三体综合征的治疗,D正确。

7.C

AB、太空环境的紫外线强、辐射高,且处于失重状态,这些因素可诱发基因突变,基因突变是新基因产生的途径,因此种子基因结构会发生改变,种子会产生新的基因、获得新的性状,AB与题意不符;

CD、在太空特殊的环境条件下,除了能诱发基因突变外,还能产生染色体变异,基因突变和染色体变异都具有不定向性,不可能每粒种子的品质都得到改良,但会发生种子染色体的断裂和错误连接,C与题意相符,D与题意不符。

8.D

A、制作有丝分裂临时装片的流程为:解离→漂洗→染色→制片,A错误;

B、题干信息表明此分裂方式为有丝分裂,因此染色体桥形成于有丝分裂中期,断裂于有丝分裂后期,B错误;

C、由于两着丝粒间的任意位置断裂,因此出现染色体桥的细胞分裂后的子细胞存在染色体结构变异,但数目不变,C错误;

D、高浓度乙草胺抑制棉花细胞呼吸,干扰核酸和蛋白质合成,造成DNA损伤和染色体畸变,从而使细胞周期的分裂间期时间延长,分裂期细胞减少,D正确。

9.A

A、已知某哺乳动物含42条染色体,其中10/11平衡易位染色体携带者由于一条10号染色体与一条11号染色体在端粒处连接构成一条10/11平衡易位染色体,导致雌性携带者的初级卵母细胞内有19对同源染色体正常联会,而10号染色体和11号染色体形成图示的联会状态,图示联会的染色体减数分裂时任意配对的两条染色体移向一极,另一条染色体随机移向细胞另一极,由于10/11平衡易位染色体形态与10号染色体和11号染色体均不相同,故形成的卵细胞内最多含有21种形态的染色体,A错误;

B、一般来说,染色体异常的胎儿50%以上会因自发流产而不出生,而单基因和多基因遗传病的发病率在胚胎时期较低,因此胚胎时期染色体疾病的发病率高于单基因和多基因遗传病,B正确;

C、羊膜腔穿刺用于确诊胎儿是否患染色体异常、神经管缺陷,以及某些能在羊水中反映出来的遗传性代谢疾病。因此可在妊娠阶段进行羊膜腔穿刺诊断胚胎是否存在10/11平衡易位染色体,C正确;

D、由于携带该平衡易位染色体的个体当代表型基本正常,因此推测人群中表型正常的个体染色体可能存在异常,人类婚前检查有其必要性,D正确。

10.A

A、由图可知,种群分布区域的扩大会导致生殖隔离的形成,是该地区鸟类新物种形成的关键因素,A正确;

B、该地区鸟类进化的过程实际上是不同物种间、鸟类与环境之间协同进化的过程,B错误;

C、分析演化图示可知,四个物种中②③由同一物种形成不同物种的时间最晚,其亲缘关系最近,但其生活的区域不同,利用的生物和非生物资源也不相同,生物进化的基本单位不是个体,而是种群,C错误;

D、由图可知,①⑤的亲缘关系比较远,说明海拔高度对不同种群的基因频率演化方向具有一定影响,D错误。

11.C

A、由题干信息分析可知,家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,是由于其神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸,最可能是因为控制该氨基酸合成的基因发生了碱基对的替换,A正确;

B、未使用拟除虫菊酯类杀虫剂前,甲地区的果蝇抗性基因的基因频率为20%×1/2+2%=12%,B正确;

C、若甲乙两地的家蝇对该杀虫剂的敏感度不同,即使使用相同剂量的杀虫剂,其起到的杀虫效果也不同,则两地抗性基因频率会有差异,C错误;

D、具表中数据分析可知,甲地使用杀虫剂前抗性基因频率为12%,使用杀虫剂五年后,抗性基因频率为40%×1/2+25%=45%,乙地使用杀虫剂前抗性基因频率为20%×1/2+4%=14%,使用杀虫剂五年后抗性基因频率为32%×1/2+18%=34%,两地的家蝇种群的基因频率均发生了变化,即两地的家蝇种群都发生了进化,但根据抗性基因变化程度可知,两地的进化速度有差异,可能与杀虫剂的选择作用强度有关,D正确。

12.B

A、④中存在缺失和重复两种染色体结构变异,染色体数目没有变化,A正确;

B、二倍体的杂合子细胞显性基因缺失后,也可使隐性等位基因的效应显现出来,B错误;

C、由②可以看出,图中染色体桥是由两条染色单体断裂融合而成,C正确;

D、④中不同染色体组成的两种细胞表现为一个有色、一个无色,有丝分裂后形成的细胞也为两种,能使玉米糊粉层呈花斑性状,D正确。

13.D

A、形成多倍体过程中染色体发生了成倍的增加,属于染色体数目变异,A正确;

B、由题图可知杂交种1是三倍体含有红鲫鱼的2个染色体组和团头鲂的1个染色体组,减数分裂时出现联会紊乱而不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小,B正确。

C、题图中杂种3(5n=172,RRBBB)是由杂种2(4n=148,RRBB)和团头鲂(2n=48,BB)杂交产生的,由此推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子(4n=148,RRBB),并与团头鲂产生正常的配子(n=24,B)相结合而产生杂种3(5n=172,RRBBB),C正确;

D、生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象,而杂种3(5n=172,RRBBB)含有红鲫鱼的2个染色体组和团头鲂的3个染色体组,减数分裂时出现联会紊乱而不育,所以杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂存在生殖隔离,D错误。

14.C

A、甲是保留中间类型,对应③,乙是淘汰中间类型,把种群中极端变异个体按照不同方向保留,对应①,丙是保存趋于某一极端变异个体,淘汰另一极端变异个体,对应②,A错误;

B、乙模型是把种群中极端变异个体按照不同方向保留,但图示不能表明按照不同方向保留下来的个体存在生殖隔离,因此不一定能形成两个物种,B错误;

C、自然选择是进化的动力,会导致基因频率的改变,C正确;

D、观赏性鱼类分成很多种,应该是不同方向的保留,类似于分裂选择(乙),D错误。

15.A

A、根据题意,品种甲和乙的生长环境不同,题目并未提到为适应不同环境而发生了不同的变异,A错误;

B、自然选择决定生物进化的方向,生物适应性特征的形成是长期自然选择的结果,是适应性进化的影响,B正确;

C、杂交种丙繁殖形成种群,说明丙是可育的,说明品种甲和乙之间能进行交配并产生可育后代,说明两个种群之间无生殖隔离,是同一个物种,C正确;

D、自然选择的作用是定向的,自然选择直接作用于品种甲的表型,最终导致基因频率发生定向改变,D正确。

16.(1) 活 增多 不定向性

(2) 分离 M83

(3) 阶段1:检测结果出现红色和绿色荧光,保留出现绿色荧光信号的株。阶段2:检测结果出现红色、绿色和蓝色荧光,保留出现蓝色荧光信号的植株

(1)细胞膜具有选择透过性,埃文斯蓝染色剂无法使活细胞着色。由题意可知,通常糊粉层为单层活细胞,选育糊粉层加厚的品种是活细胞且细胞层数增多了,因此要选择的糊粉层加厚的种子应为显微镜观察到胚乳中未染色细胞层数增多的种子;将其对应的含胚部分用培养基培养,筛选获得不同程度的糊粉层加厚突变体tal、ta2等,这说明基因突变具有不定向性的特点。

(2)突变体tal与野生型杂交,继续自交得到F2种子,观察到野生型:突变型=3:1,说明该性状的遗传遵循基因分离定律;根据图2推测突变基因最可能位于发生重组个体数较少的区域附近,即M83附近,对目标区域进行测序比对,发现了突变基因。

(3) ①要通过图3的育种方案(杂交育种),首先是选择亲本杂交获得F1,让F1代与品系N回交获得F2,让F2代自交得到植株2,对植株2进行品质检测,最终挑选出稳定遗传的高营养新品种,育种方案如图所示:

②图3育种方案中阶段1和阶段2均进行KASP检测,阶段1:检测结果出现红色和绿色荧光,保留出现绿色荧光信号的植株;阶段2:检测结果出现红色、绿色和蓝色荧光,保留出现蓝色荧光信号的植株。

17.(1) 相对性状 稻瘟病抗性:敏感=3:1

(2)川抗30与昌恢杂交获得F1,F1与昌恢回交获得F2,利用分子标记技术筛选含有Pib和Pikm2基因的植株继续回交昌恢,重复筛选和回交步骤,将Fn所得植株自交,筛选Pib和Pikm2纯合的植株。

(3) 改良优质水稻的DNA 4.8μL A和B

(4)与稻瘟病抗性基因在同一条染色体上的基因也被保留下来

杂交育种技术简单,但育种周期长;基因编辑技术育种周期短,可定向改变生物的性状,但是技术难度高,存在“脱靶”等潜在风险

(1)水稻的稻瘟病抗性与敏感为一对相对性状,同一性状的不同表现形式。假设两种抗性基因Pib和Pikm,分别用A,a和B、b表示,位于非同源染色体上,符合自由组合定律。利用川抗30品系与野生型稻瘟病敏感水稻杂交,F1表现为稻瘟病抗性,说明抗性基因是由显性基因控制A、B控制的,F1的基因型为AaBb,与野生型的基因型为aabb杂交,后代的基因型为AaBb,aaBb,Aabb,aabb,性状及分离比为稻瘟病抗性:敏感=3:1。

(2)制备优质、高产的纯合双抗(抗螟虫和抗稻瘟病),杂交育种的总体思路为:川抗30与昌恢杂交获得F1,F1与昌恢回交获得F2,利用分子标记技术筛选含有Pib和Pikm2基因的植株继续回交昌恢,重复筛选和回交步骤,将Fn所得植株自交,筛选Pib和Pikm2纯合的植株。

(3)①PCR进行检测的反应体系的配方缺少目的基因,因此i改良优质水稻的DNA,反应体系总体积10μL-1-1.5-0.5-1-1-0.2=4.8μL,因此水ii为4.84.8μL。

②根据已知Pib基因的部分序列以及双链DNA分子的结构特点(反向平行),再结合DNA复制(PCR中)的特点,即子链合成的方向是从5′到3′,应选择引A和B物进行PCR扩增,故选A和B。

(4)基因定点编辑技术获得的纯合抗性突变株系与稻瘟病抗性基因在同一条染色体上的基因也被保留下来,因此其他性状未发生改变。杂交育种和基因编辑技术育种都有优缺点,杂交育种技术简单,但育种周期长;基因编辑技术育种周期短,可定向改变生物的性状,但是技术难度高,存在“脱靶”等潜在风险。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

变异、育种与进化 突破练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.以人21号染色体上的短串联重复序列为遗传标记,可对21三体综合征进行快速的基因诊断。某21三体综合征患儿对应的遗传标记基因型为++-,其父亲对应的遗传标记基因型为+ -,母亲对应的遗传标记基因型为- -。下列叙述错误的是( )

A.某人的21号染色体上不携带致病基因,也可能使后代患遗传病

B.该患儿的异常遗传标记可能是父亲的配子减数分裂Ⅱ异常导致的

C.该患儿的异常遗传标记可能是母亲的配子减数分裂Ⅰ异常导致的

D.可以用高倍显微镜对疑似患儿的染色体进行镜检,以作出诊断

2.家蝇Y染色体由于某种影响断成两段,含s基因的小片段移接到常染色体获得XY'个体,不含s基因的大片段丢失。含s基因的家蝇发育为雄性,只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同。M、m是控制家蝇体色的基因,灰色基因M对黑色基因m为完全显性。如图所示的两亲本杂交获得F1,从F1开始逐代随机交配获得Fn。不考虑交换和其他突变,关于F1至Fn,错误的是( )

A.所有个体均可由体色判断性别

B.各代均无基因型为MM的个体

C.雌性个体所占比例由1/3变为3/7

D.雄性个体中XY'所占比例逐代升高

3.二倍体的体细胞中,若某对同源染色体全部来自父方或母方,称为单亲二体(UPD)。三体细胞(染色体比正常体细胞多1条)在有丝分裂时,三条同源染色体中的一条随机丢失,可产生染色体数目正常的体细胞,这种现象称为“三体自救”。某一X染色体三体的受精卵发生“三体自救”后,发育成UPD个体甲,其两条X染色体全部来自母亲,但两条X染色体的碱基序列差异很大。下列叙述正确的是( )

A.该受精卵发生“三体自救”,形成UPD的概率为1/2

B.形成该受精卵的卵细胞在减数分裂Ⅱ后期X染色体未分开

C.个体甲患伴X染色体隐性遗传病的概率高于母亲

D.父亲正常,甲也可能患伴X染色体隐性遗传病

4.研究发现,人类遗传中存在“单亲二体性”现象,即23对染色体中的某一对全部来自父亲或母亲,从而使单亲二体的个体患某种疾病,如两条16号染色体全部来自母亲的个体会患阿斯伯格综合征(属于孤独症谱系疾病,但没有明显的语言和智力障碍)。减数分裂异常导致精子或卵细胞含有两条相同的染色体,因此胚胎细胞的某染色体含有三条同源染色体,同时人类还存在着“三染色体自救”,即胚胎细胞有时会随机丢失额外的第三条染色体,从而使染色体数目正常。若某阿斯伯格综合征患者与正常男性婚配生育后代,下列分析正确的是( )

A.该患者的父亲没有将自己的一条16号染色体传递给她

B.该患者母亲的16号染色体一定在减数分裂Ⅰ过程中未分离

C.若该患者将两条16号染色体传递给胎儿,胎儿也可能正常

D.对该夫妇的胎儿进行基因检测,可预防单亲二体性现象的产生

5.单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本。若两条同源染色体均来自同一亲本的同一染色体,则称为单亲同二体(UPiD);若其来自同一亲本的两条同源染色体,则称为单亲异二体(UPhD)。UPD的发生一般与异常配子的形成有关。异常配子与正常配子受精结合形成三体合子,此后,卵裂过程中若丢失其中一条染色体就可能形成UPD。下列说法错误的是( )

A.UPD并不一定致病,若致病通常会引起常染色体隐性遗传病

B.UPD的种类一般与三体合子卵裂过程中丢失哪条染色体有关

C.UPhD的发生与减数分裂I期同源染色体不分离形成的二体配子有关

D.三体合子在卵裂过程中只有丢失的染色体来自正常配子才会导致UPD

6.雌猫在胚胎发育早期,胚胎细胞中的1条X染色体会随机失活,只有1条X染色体保留活性,相关的分子机制如图所示。下列说法错误的是( )

A.转录时基因Xist和Tsix共用同一条模板链

B.X染色体失活是发生在Xist基因转录后

C.保留活性的X染色体上Xist基因与Tsix基因均能表达

D.该机制的研究有望应用于21三体综合征的治疗

7.随着神舟十七号飞船的顺利返回,生物学家们也迎来了一批特殊的“太空特产”。其中包括苜蓿和燕麦等5份牧草种子材料,这些种子在中国空间站的空间辐射暴露装置上经历了11个月的舱外辐射。后续将以这批种子为对象开展地面选育实验,培育优良牧草新品种。在太空中,一定不会发生的是( )

A.种子基因结构的改变

B.种子产生新的基因、获得新的性状

C.每粒种子的品质都得到改良

D.种子染色体的断裂和错误连接

8.除草剂乙草胺能被棉花根系吸收,高浓度乙草胺抑制棉花细胞呼吸,干扰核酸和蛋白质合成,造成DNA损伤和染色体畸变。图1为高倍显微镜观察到的棉花根尖细胞有丝分裂图像,图2为染色体桥形成模式图,染色体桥会在着丝粒移向两极时,在两着丝粒间的任意位置断裂。下列说法正确的是( )

A.制作有丝分裂临时装片的流程为:解离→染色→漂洗→制片

B.染色体桥形成于减数分裂后期Ⅰ,断裂于减数分裂后期Ⅱ

C.出现染色体桥的细胞分裂后的子细胞存在染色体结构或数目变异

D.乙草胺能使细胞周期的分裂间期时间延长,分裂期细胞减少

9.胚胎染色体异常是造成早期胚胎流产的常见因素,例如某哺乳动物(2n=42)部分胚胎细胞增殖过程中一条10号染色体与一条11号染色体在端粒处连接构成一条10/11平衡易位染色体,经检测该过程并未丢失基因和染色体片段,MI前期出现联会,遵循正常的染色体行为规律(不考虑交叉互换)如下图,携带该平衡易位染色体的个体当代表型基本正常。下列叙述错误的是( )

10/11平衡易位染色体携带者联会复合物模式图

A.雌性携带者的卵细胞最多含有20种形态的染色体

B.胚胎时期染色体疾病的发病率高于单基因和多基因遗传病

C.可在妊娠阶段进行羊膜腔穿刺诊断胚胎是否存在10/11平衡易位染色体

D.由本题推测人群中表型正常的个体染色体可能存在异常,人类婚前检查有其必要性

10.科考人员对泰山不同海拔高度的鸟类分布情况进行研究,绘制了该地区鸟类的进化及分布图(数字代表不同物种的鸟类)。下列说法正确的是( )

A.种群分布区域的扩大是该地区鸟类新物种形成的关键因素

B.该地区鸟类进化的过程实际上是鸟类与鸟类之间协同进化的过程

C.②③利用的生物和非生物资源相同,其中的每个个体都是进化的基本单位

D.①⑤的亲缘关系比较近,说明海拔高度对不同种群的基因频率演化方向无影响

11.家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂具有抗性,原因是常染色体上的某基因突变产生抗性基因,导致神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。下表是对不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。下列说法错误的是( )

家蝇种群来源 敏感性纯合子(%) 抗性杂合子(%) 抗性纯合子(%)

甲 使用拟除虫菊酯类杀虫剂前 78 20 2

使用拟除虫菊酯类杀虫剂5年后 35 40 25

乙 使用拟除虫菊酯类杀虫剂前 76 20 4

使用拟除虫菊酯类杀虫剂5年后 50 32 18

A.上述蛋白质的改变最可能是因为基因中发生了碱基对的替换

B.未使用拟除虫菊酯类杀虫剂前,甲地区的果蝇抗性基因的基因频率为12%

C.若甲乙两地该杀虫剂的使用量相同,则两地抗性基因频率也会相同

D.两地的家蝇种群都发生了生物进化,进化速度不同可能与杀虫剂的选择作用强度有关

12.拟显性是指因一个显性基因缺失,使原来不应显现出来的一个隐性等位基因的效应显现出来的现象。染色体桥是两条染色体或染色单体分别发生断裂后,具有着丝粒的残臂相接而形成的双着丝粒染色体。在玉米中,胚乳中的糊粉层含有三个染色体组,其他形成色素的基因都存在时,基因型为Ccc的糊粉层是有色的。如图表示基因型为Ccc玉米胚乳糊粉层细胞“染色体桥”的形成过程。下列叙述错误的是( )

A.④中存在两种染色体结构变异,但染色体数目正常

B.拟显性现象只能发生在含有三个染色体组的细胞中

C.图中染色体桥是由两条染色单体断裂融合而成

D.④中不同染色体组成的两种细胞能使玉米糊粉层呈花斑性状

13.我国科学家利用红鲫鱼(2n=100,RR,字母代表染色体组)与团头鲂(2n=48,BB)进行育种,首次实现在脊椎动物中将不同染色体数目的亲本杂交形成多倍体(如图)。下列说法错误的是( )

A.形成杂交多倍体过程中发生了染色体数目变异

B.杂交种1不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小

C.推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子

D.杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂不存在生殖隔离

14.起点相似的自然选择有三种类型,①分裂选择:把种群中极端变异个体按照不同方向保留,淘汰中间个体;②单向选择:在种群中保存趋于某一极端变异个体,淘汰另一极端变异个体;③稳定选择:把种群中极端变异个体淘汰,保留中间类型。下图甲~丙可直观表述三种自然选择模型。下列叙述正确的是( )

A.自然选择类型①、②、③分别对应图丙、乙、甲

B.乙模型的自然选择是定向的,必定会产生两个新物种

C.三种自然选择类型都会导致种群基因频率发生改变

D.金鱼祖先进化成观赏性金鱼的人工选择模式类似于甲模型

15.鸡舌草常生长于山地,品种甲和乙分别生长在底部和顶部区域。在山地的中部坡度缓和区域存在大量甲和乙的杂交种丙,且形成了种群。下列叙述错误的是( )

A.品种甲和乙为适应不同环境而发生了不同的变异

B.品种甲和乙不同特征的出现是适应性进化的结果

C.品种丙的出现说明品种甲和乙仍属于同一物种

D.自然选择通过作用于品种甲的表型导致基因频率发生定向改变

二、非选择题

16.水稻是人类重要的粮食作物之一,种子的胚乳由外向内分别为糊粉层和淀粉胚乳,通常糊粉层为单层活细胞,主要累积蛋白质、维生素等营养物质;淀粉胚乳为死细胞,主要储存淀粉。选育糊粉层加厚的品种可显著提高水稻的营养。

(1)用诱变剂处理水稻幼苗,结穗后按图1处理种子。埃文斯蓝染色剂无法使 (填“活”或“死”)细胞着色。用显微镜观察到胚乳中未染色细胞层数 的即为糊粉层加厚的种子,将其对应的含胚部分用培养基培养,筛选获得不同程度的糊粉层加厚突变体ta1、ta2等,这说明基因突变具有 的特点。

(2)突变体ta1与野生型杂交,继续自交得到F2种子,观察到野生型:突变型=3:1,说明该性状的遗传遵循 定律。利用DNA的高度保守序列作为分子标记对F2植株进行分析后,将突变基因定位于5号染色体上。根据图2推测突变基因最可能位于 附近,对目标区域进行测序比对,发现了突变基因。

(3)由ta1建立稳定品系t,检测发现籽粒中总蛋白、维生素等含量均高于野生型,但结实率较低。紫米品系N具有高产等优良性状。通过图3育种方案将糊粉层加厚性状引入品系N中,培育稳定遗传的高营养新品种。

①补充完成图3育种方案 。

②运用KASP技术对植物进行检测,在幼苗期提取每株植物的DNA分子进行PCR,加入野生型序列和突变型序列的相应引物,两种引物分别携带红色、蓝色荧光信号特异性识别位点,完成扩增后检测产物的荧光信号(红色、蓝色同时存在时表现为绿色荧光)。图3育种方案中阶段1和阶段2均进行KASP检测,请预期阶段1和阶段2检测结果并从中选出应保留的植株 。

③将KASP技术应用于图3育种过程,优点是在幼苗期即可测定基因型,准确保留目标植株,加快育种进程。

17.科研人员获得了携带两种抗稻瘟病的抗性基因Pib和Pikm的水稻品系——川抗30,以及携带螟虫抗性基因CrylC的水稻品系——昌恢。为获得同时携带抗螟虫基因和两种抗稻瘟病基因的改良株系,开展了相关研究。

(1)水稻的稻瘟病抗性与敏感为一对 。利用川抗30品系与野生型稻瘟病敏感水稻杂交,F1表现为稻瘟病抗性,F1与野生型杂交,子代性状及分离比为 ,证明Pib和Pikm位于非同源染色体上。

(2)昌恢品系水稻在品质和产量上明显优于川抗30,科研人员结合分子标记技术筛选目标基因进行杂交育种,以获得改良优质水稻。请写出制备优质、高产的纯合双抗(抗螟虫和抗稻瘟病)水稻的杂交育种技术路线(总体思路) 。

(3)研究者利用PCR技术检测改良优质水稻中是否含有Pib基因。

①下表为利用PCR进行检测的反应体系的配方,请将表格补充完整。

PCR反应体系

组分 总体积/10μL

10倍浓缩的扩增缓冲液 1μL

i 1.5μL

4种脱氧核苷酸等量混合液(2.5mmol·L-1) 0.5μL

引物I/II(5.0μmol·L-1) 1/1μL

Taq DNA聚合酶 0.20μL

H2O ii

②图为Pib基因的部分序列。

5'—…AATGCCC…ATGTGGA…—3'

3'—…TTACGGG…TACACCT…—5'

根据图,选择 作为引物对Pib基因进行扩增。

A.5'—…AATGCCC…—3' B.5'—…TCCACAT…—3'

C.5'—…TTACGGG…—3' D.5'—…ATGTGGA…—3'

研究者最终确定改良优质水稻具备了相关抗性基因,成功培育出优质、高产的双抗水稻。

(4)检测发现本研究获得的优质双抗水稻的部分性状与昌恢品系相比出现株高上升、千粒重下降的现象,但是利用基因定点编辑技术获得的纯合抗性突变株系,其他性状未发生改变,原因可能是 。请从育种的角度对这两种技术进行评价。

参考答案:

1.C

A、某人的21号染色体上不携带致病基因,也可能使后代患遗传病,如21三体综合征是由于21号染色体比正常人多一条,属于染色体异常遗传病,A正确;

B、父亲对应的遗传标记基因型为+ -,母亲对应的遗传标记基因型为- -,该21三体综合征患儿对应的遗传标记基因型为++-,可能是父亲减数分裂Ⅱ异常形成了++的配子,与含有-标记的卵细胞结合形成的++-,B正确;

C、母亲减数分裂Ⅰ异常会形成- -,父亲产生的正常配子含+或-,异常卵细胞与正常精子形成的基因型为+--或---,不能形成++-的个体,C错误;

D、该患儿属于染色体异常遗传病,可用显微镜观察细胞内的染色体数目来判断,D正确。

2.C

A、含有M的个体同时含有s基因,即雄性个体均表现为灰色,雌性个体不会含有M,只含有m,故表现为黑色,因此所有个体均可由体色判断性别,A正确;

B、含有Ms基因的个体表现为雄性,基因型为MsMs的个体需要亲本均含有Ms基因,而两个雄性个体不能杂交,B正确;

CD、亲本雌性个体产生的配子为mX,雄性亲本产生的配子为XMs、Ms0、Xm、m0,子一代中只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,雄性个体为1/3XXY'(XXMsm)、1/3XY'(XMsm),雌蝇个体为1/3XXmm,把性染色体和常染色体分开考虑,只考虑性染色体,子一代雄性个体产生的配子种类及比例为3/4X、1/40,雌性个体产生的配子含有X,子二代中3/4XX、1/4X0;只考虑常染色体,子二代中1/2Msm、1/2mm,1/8mmX0致死,XXmm表现为雌性,所占比例为3/7,雄性个体3/7XXY'(XXMsm)、1/7XY'(XMsm),即雄性个体中XY'所占比例由1/2降到1/4,逐代降低,雌性个体所占比例由1/3变为3/7,逐代升高,D正确,C错误。

3.D

A、由题意可知,某一X染色体三体的受精卵发生“三体自救”后,发育成UPD个体甲,其两条X染色体全部来自母亲,说明只有当丢失的X为来自于父亲时,才能发育为UPD,即形成UPD的概率为1/3,A错误;

B、两条X染色体全部来自母亲,但两条X染色体的碱基序列差异很大,说明不是相同的染色体(不是姐妹染色单体分离所得),则来自母亲的一对同源染色体,说明母亲在减数分裂产生卵细胞时,减数分裂Ⅰ后期X染色体没有正常分离,B错误;

C、个体甲含有的两条X染色体与母亲的一样,则该女子患伴X染色体隐性遗传病的发病率与母亲的相同,C错误;

D、由题意可知,甲丢失的X来自于父亲,所以父亲正常,甲也可能患伴X染色体隐性遗传病,D正确。

4.C

A、该患者的父亲正常进行减数分裂,并将自己的一半染色体传递给女儿,但胚胎细胞将16号染色体丢失,A错误;

B、该患者母亲的16号染色体可能在减数分裂Ⅰ过程中未分离,也可能在减数分裂Ⅱ过程中着丝粒分裂后形成的两条染色体未分离,且在胎儿期未丢失,导致其患病,B错误;

C、若该患者将两条16号染色体传递给胎儿,可能通过三染色体自救丢失其中的一条,胎儿表现正常,C正确;

D、对该夫妇的胎儿进行基因检测,可确定其是否有“单亲二体性”现象以及分析原因(来自父母哪方及哪条染色体),但不能预防该现象的产生,D错误。

5.B

A、根据题意,单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本,包括两条同源染色体均来自同一亲本的同一染色体或来自同一亲本的两条同源染色体,因此UPD并不一定致病,若致病通常会引起常染色体隐性遗传病,A正确;

BC、根据题意,单亲二体(UPD)包括单亲同二体(UPiD)和单亲异二体(UPhD),如果两条同源染色体均来自同一亲本的同一染色体,即减数第二次分裂的后期异常,同一染色体的着丝粒分裂后,两条单体形成的染色体移向一极,则称为单亲同二体(UPiD);如果其来自同一亲本的两条同源染色体;即减数第一次分裂的后期异常,导致同源染色体移向一极,则称为单亲异二体(UPhD),所以UPD的种类一般与异常配子形成的时期有关,B错误,C正确;

D、根据题意,单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本。异常配子与正常配子受精结合形成三体合子,三体合子卵裂过程中只有丢失的染色体来自正常配子,才会导致UPD,D正确。

6.A

A、Xist基因和Tsix基分别为互补链上的基因,两基因的模板链不同,A错误;

B、分析题图可知,X染色体失活是发生在失活中心的Xist基因转录出XistRNA后,B正确;

C、保留活性的X染色体上Xist基因与Tsix基因均能表达,Tsix基因转录得到的TsixRNA可以与Xist基因转录出的XistRNA结合,可以抑制XistRNA包裹X染色体,阻止XistRNA发挥作用,使表达该基因的染色体保持活性,C正确;

D、可以通过促进21号多出的一条染色体上失活中心的关键基因的转录,转录出的RNA对21号多出的染色体进行包裹并吸引失活因子聚集,从而使得多出的那条染色体失活,21号两条染色体正常发挥作用的方法,因此该机制的研究有望应用于21三体综合征的治疗,D正确。

7.C

AB、太空环境的紫外线强、辐射高,且处于失重状态,这些因素可诱发基因突变,基因突变是新基因产生的途径,因此种子基因结构会发生改变,种子会产生新的基因、获得新的性状,AB与题意不符;

CD、在太空特殊的环境条件下,除了能诱发基因突变外,还能产生染色体变异,基因突变和染色体变异都具有不定向性,不可能每粒种子的品质都得到改良,但会发生种子染色体的断裂和错误连接,C与题意相符,D与题意不符。

8.D

A、制作有丝分裂临时装片的流程为:解离→漂洗→染色→制片,A错误;

B、题干信息表明此分裂方式为有丝分裂,因此染色体桥形成于有丝分裂中期,断裂于有丝分裂后期,B错误;

C、由于两着丝粒间的任意位置断裂,因此出现染色体桥的细胞分裂后的子细胞存在染色体结构变异,但数目不变,C错误;

D、高浓度乙草胺抑制棉花细胞呼吸,干扰核酸和蛋白质合成,造成DNA损伤和染色体畸变,从而使细胞周期的分裂间期时间延长,分裂期细胞减少,D正确。

9.A

A、已知某哺乳动物含42条染色体,其中10/11平衡易位染色体携带者由于一条10号染色体与一条11号染色体在端粒处连接构成一条10/11平衡易位染色体,导致雌性携带者的初级卵母细胞内有19对同源染色体正常联会,而10号染色体和11号染色体形成图示的联会状态,图示联会的染色体减数分裂时任意配对的两条染色体移向一极,另一条染色体随机移向细胞另一极,由于10/11平衡易位染色体形态与10号染色体和11号染色体均不相同,故形成的卵细胞内最多含有21种形态的染色体,A错误;

B、一般来说,染色体异常的胎儿50%以上会因自发流产而不出生,而单基因和多基因遗传病的发病率在胚胎时期较低,因此胚胎时期染色体疾病的发病率高于单基因和多基因遗传病,B正确;

C、羊膜腔穿刺用于确诊胎儿是否患染色体异常、神经管缺陷,以及某些能在羊水中反映出来的遗传性代谢疾病。因此可在妊娠阶段进行羊膜腔穿刺诊断胚胎是否存在10/11平衡易位染色体,C正确;

D、由于携带该平衡易位染色体的个体当代表型基本正常,因此推测人群中表型正常的个体染色体可能存在异常,人类婚前检查有其必要性,D正确。

10.A

A、由图可知,种群分布区域的扩大会导致生殖隔离的形成,是该地区鸟类新物种形成的关键因素,A正确;

B、该地区鸟类进化的过程实际上是不同物种间、鸟类与环境之间协同进化的过程,B错误;

C、分析演化图示可知,四个物种中②③由同一物种形成不同物种的时间最晚,其亲缘关系最近,但其生活的区域不同,利用的生物和非生物资源也不相同,生物进化的基本单位不是个体,而是种群,C错误;

D、由图可知,①⑤的亲缘关系比较远,说明海拔高度对不同种群的基因频率演化方向具有一定影响,D错误。

11.C

A、由题干信息分析可知,家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,是由于其神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸,最可能是因为控制该氨基酸合成的基因发生了碱基对的替换,A正确;

B、未使用拟除虫菊酯类杀虫剂前,甲地区的果蝇抗性基因的基因频率为20%×1/2+2%=12%,B正确;

C、若甲乙两地的家蝇对该杀虫剂的敏感度不同,即使使用相同剂量的杀虫剂,其起到的杀虫效果也不同,则两地抗性基因频率会有差异,C错误;

D、具表中数据分析可知,甲地使用杀虫剂前抗性基因频率为12%,使用杀虫剂五年后,抗性基因频率为40%×1/2+25%=45%,乙地使用杀虫剂前抗性基因频率为20%×1/2+4%=14%,使用杀虫剂五年后抗性基因频率为32%×1/2+18%=34%,两地的家蝇种群的基因频率均发生了变化,即两地的家蝇种群都发生了进化,但根据抗性基因变化程度可知,两地的进化速度有差异,可能与杀虫剂的选择作用强度有关,D正确。

12.B

A、④中存在缺失和重复两种染色体结构变异,染色体数目没有变化,A正确;

B、二倍体的杂合子细胞显性基因缺失后,也可使隐性等位基因的效应显现出来,B错误;

C、由②可以看出,图中染色体桥是由两条染色单体断裂融合而成,C正确;

D、④中不同染色体组成的两种细胞表现为一个有色、一个无色,有丝分裂后形成的细胞也为两种,能使玉米糊粉层呈花斑性状,D正确。

13.D

A、形成多倍体过程中染色体发生了成倍的增加,属于染色体数目变异,A正确;

B、由题图可知杂交种1是三倍体含有红鲫鱼的2个染色体组和团头鲂的1个染色体组,减数分裂时出现联会紊乱而不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小,B正确。

C、题图中杂种3(5n=172,RRBBB)是由杂种2(4n=148,RRBB)和团头鲂(2n=48,BB)杂交产生的,由此推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子(4n=148,RRBB),并与团头鲂产生正常的配子(n=24,B)相结合而产生杂种3(5n=172,RRBBB),C正确;

D、生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象,而杂种3(5n=172,RRBBB)含有红鲫鱼的2个染色体组和团头鲂的3个染色体组,减数分裂时出现联会紊乱而不育,所以杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂存在生殖隔离,D错误。

14.C

A、甲是保留中间类型,对应③,乙是淘汰中间类型,把种群中极端变异个体按照不同方向保留,对应①,丙是保存趋于某一极端变异个体,淘汰另一极端变异个体,对应②,A错误;

B、乙模型是把种群中极端变异个体按照不同方向保留,但图示不能表明按照不同方向保留下来的个体存在生殖隔离,因此不一定能形成两个物种,B错误;

C、自然选择是进化的动力,会导致基因频率的改变,C正确;

D、观赏性鱼类分成很多种,应该是不同方向的保留,类似于分裂选择(乙),D错误。

15.A

A、根据题意,品种甲和乙的生长环境不同,题目并未提到为适应不同环境而发生了不同的变异,A错误;

B、自然选择决定生物进化的方向,生物适应性特征的形成是长期自然选择的结果,是适应性进化的影响,B正确;

C、杂交种丙繁殖形成种群,说明丙是可育的,说明品种甲和乙之间能进行交配并产生可育后代,说明两个种群之间无生殖隔离,是同一个物种,C正确;

D、自然选择的作用是定向的,自然选择直接作用于品种甲的表型,最终导致基因频率发生定向改变,D正确。

16.(1) 活 增多 不定向性

(2) 分离 M83

(3) 阶段1:检测结果出现红色和绿色荧光,保留出现绿色荧光信号的株。阶段2:检测结果出现红色、绿色和蓝色荧光,保留出现蓝色荧光信号的植株

(1)细胞膜具有选择透过性,埃文斯蓝染色剂无法使活细胞着色。由题意可知,通常糊粉层为单层活细胞,选育糊粉层加厚的品种是活细胞且细胞层数增多了,因此要选择的糊粉层加厚的种子应为显微镜观察到胚乳中未染色细胞层数增多的种子;将其对应的含胚部分用培养基培养,筛选获得不同程度的糊粉层加厚突变体tal、ta2等,这说明基因突变具有不定向性的特点。

(2)突变体tal与野生型杂交,继续自交得到F2种子,观察到野生型:突变型=3:1,说明该性状的遗传遵循基因分离定律;根据图2推测突变基因最可能位于发生重组个体数较少的区域附近,即M83附近,对目标区域进行测序比对,发现了突变基因。

(3) ①要通过图3的育种方案(杂交育种),首先是选择亲本杂交获得F1,让F1代与品系N回交获得F2,让F2代自交得到植株2,对植株2进行品质检测,最终挑选出稳定遗传的高营养新品种,育种方案如图所示:

②图3育种方案中阶段1和阶段2均进行KASP检测,阶段1:检测结果出现红色和绿色荧光,保留出现绿色荧光信号的植株;阶段2:检测结果出现红色、绿色和蓝色荧光,保留出现蓝色荧光信号的植株。

17.(1) 相对性状 稻瘟病抗性:敏感=3:1

(2)川抗30与昌恢杂交获得F1,F1与昌恢回交获得F2,利用分子标记技术筛选含有Pib和Pikm2基因的植株继续回交昌恢,重复筛选和回交步骤,将Fn所得植株自交,筛选Pib和Pikm2纯合的植株。

(3) 改良优质水稻的DNA 4.8μL A和B

(4)与稻瘟病抗性基因在同一条染色体上的基因也被保留下来

杂交育种技术简单,但育种周期长;基因编辑技术育种周期短,可定向改变生物的性状,但是技术难度高,存在“脱靶”等潜在风险

(1)水稻的稻瘟病抗性与敏感为一对相对性状,同一性状的不同表现形式。假设两种抗性基因Pib和Pikm,分别用A,a和B、b表示,位于非同源染色体上,符合自由组合定律。利用川抗30品系与野生型稻瘟病敏感水稻杂交,F1表现为稻瘟病抗性,说明抗性基因是由显性基因控制A、B控制的,F1的基因型为AaBb,与野生型的基因型为aabb杂交,后代的基因型为AaBb,aaBb,Aabb,aabb,性状及分离比为稻瘟病抗性:敏感=3:1。

(2)制备优质、高产的纯合双抗(抗螟虫和抗稻瘟病),杂交育种的总体思路为:川抗30与昌恢杂交获得F1,F1与昌恢回交获得F2,利用分子标记技术筛选含有Pib和Pikm2基因的植株继续回交昌恢,重复筛选和回交步骤,将Fn所得植株自交,筛选Pib和Pikm2纯合的植株。

(3)①PCR进行检测的反应体系的配方缺少目的基因,因此i改良优质水稻的DNA,反应体系总体积10μL-1-1.5-0.5-1-1-0.2=4.8μL,因此水ii为4.84.8μL。

②根据已知Pib基因的部分序列以及双链DNA分子的结构特点(反向平行),再结合DNA复制(PCR中)的特点,即子链合成的方向是从5′到3′,应选择引A和B物进行PCR扩增,故选A和B。

(4)基因定点编辑技术获得的纯合抗性突变株系与稻瘟病抗性基因在同一条染色体上的基因也被保留下来,因此其他性状未发生改变。杂交育种和基因编辑技术育种都有优缺点,杂交育种技术简单,但育种周期长;基因编辑技术育种周期短,可定向改变生物的性状,但是技术难度高,存在“脱靶”等潜在风险。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录