6《哈姆莱特(节选)》课件(共49张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 6《哈姆莱特(节选)》课件(共49张PPT)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-20 18:39:05 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

哈姆莱特 课件

《哈姆莱特》是英国文豪莎士比亚的四大悲剧之一,创作于1600年左右,讲述了丹麦王子哈姆莱特为父复仇的悲剧故事。该剧被认为是莎士比亚最具代表性和思想深度的作品之一。剧中的哈姆莱特不仅是文艺复兴时期人文主义的代表,也深刻揭示了人性、道德、权力和复仇等主题。

本课节选自《哈姆莱特》中的经典片段,主要涉及哈姆莱特对父王之死的困惑、复仇的艰难选择、以及深刻的自我反思等问题。这一节选不仅揭示了剧中人物复杂的内心世界,还深刻反映了莎士比亚对人性的独特洞察和对社会道德的批判。

教学目标

理解莎士比亚《哈姆莱特》中的基本情节、主要人物及其内心冲突。

通过文本分析,掌握莎士比亚戏剧的艺术特点,如人物性格塑造、对话运用、情节安排等。

培养学生的文学鉴赏能力,帮助学生理解《哈姆莱特》所探讨的深刻主题,特别是复仇、道德抉择与人性等问题。

教学重点与难点

重点:

哈姆莱特的内心冲突与人物性格的多维塑造。

复仇主题的探讨,尤其是“复仇与道德”之间的复杂关系。

难点:

哈姆莱特的深刻自我反思与心理剖析,理解其内心的矛盾与犹豫。

剖析《哈姆莱特》中的哲学思想和道德困境,尤其是“生存还是毁灭”的思想命题。

莎士比亚

1564年4月26日他出生了,默默无闻。1616年4月26日他去世了,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

本 琼斯称他是“时代的灵魂”

四大悲剧:《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》(口诀:哈喽李白)

四大喜剧:《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》《无事生非》(口诀:众弟皆威)

戏剧创作最高成就《哈姆莱特》

创作背景

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。

01

以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

02

背景知识讲解:

介绍莎士比亚与《哈姆莱特》剧作的背景。简要回顾莎士比亚的生平、创作风格及其历史背景,帮助学生了解《哈姆莱特》在莎士比亚作品中的地位及其文学成就。

介绍《哈姆莱特》的基本情节,尤其是主要人物、主要冲突以及故事发生的背景——丹麦王国的王位继承问题。

丹麦王子哈姆莱特在威登堡大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故:父亲暴亡,叔叔克劳狄斯篡位,母亲改嫁给了叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂告诉他自己是被他的叔父毒死的。

克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

故事简介

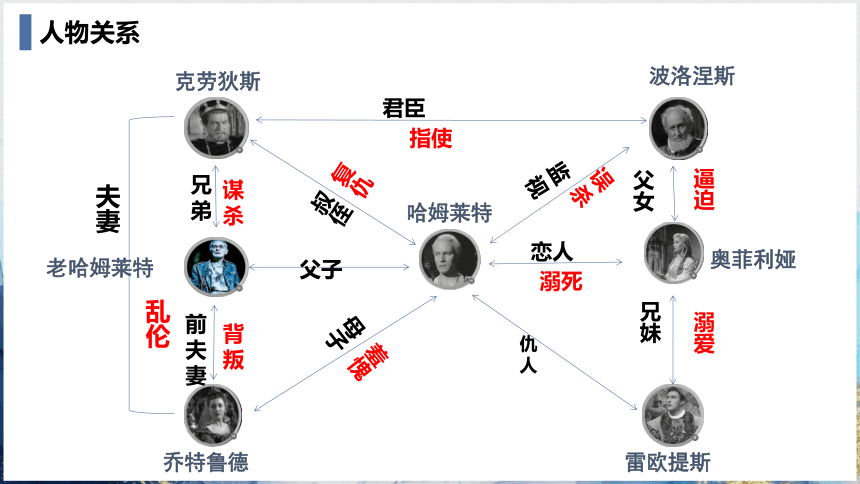

人物关系

哈姆莱特

克劳狄斯

乔特鲁德

奥菲利娅

波洛涅斯

雷欧提斯

老哈姆莱特

兄弟

谋杀

前夫妻

背叛

夫妻

乱伦

叔侄

复仇

母子

羞愧

君臣

指使

恋人

溺死

父女

兄妹

溺爱

逼迫

监视

误杀

父子

仇人

故事情节

家庭变故,鬼魂来诉

装疯复仇,以戏取证

误杀人父,出使英国

中途逃回,情人溺死

计杀王子,众人身死

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。

人物分析:

哈姆莱特: 作为主人公,哈姆莱特是剧中的核心人物,他既是理性思考者,又是情感丰富的复杂角色。在这一节选中,哈姆莱特的内心充满了对父亲死亡的疑虑、对母亲改嫁的愤怒、对复仇的迷茫,以及对人生意义的深刻思考。通过对话与独白的方式,莎士比亚展现了哈姆莱特的矛盾与复杂性。

克劳狄斯: 哈姆莱特的叔叔和继父,谋杀了哈姆莱特的父亲,篡位后继位。克劳狄斯的政治野心、心机以及道德败坏为哈姆莱特的复仇提供了动力,但他也在剧中呈现出不安与愧疚的一面。

奥菲莉亚: 她是哈姆莱特的爱人,因父亲波洛纽斯的死以及与哈姆莱特的关系变得精神失常。奥菲莉亚的悲剧命运与哈姆莱特的复仇计划形成鲜明对比,她的悲剧展现了男性与女性角色在社会中截然不同的命运。

课文研读

课文节选的这场戏在情节上可分为几部分,在各部分主要写了什么内容?

三部分

第一部分:主要是国王与朝臣、王后之间的对白。写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与王后、朝臣密谋试探哈姆莱特是不是“因为恋爱上的苦闷”(开头至“我听见他来了,我们退下吧,陛下”)

第二部分:主要是哈姆莱特与奥菲利娅的对白,写奥菲利娅被利用前来试探装疯卖傻的哈姆莱特(从“生存还是毁灭”至 “变作今朝的泥士”)

第三部分:国王与波洛涅斯的对白,写的是他们试探后的密谋,密谋让哈姆莱特去英国(从“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

课文研读

分析整个剧本,归结起来看,全剧主要是围绕什么冲突进行的?剧本中所展示的冲突的作用是什么?

①全剧主要是围绕哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突进行的。课文节选的这场戏,将哈姆莱特与国王之间的冲突放在主要冲突的位置上。剧中奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突,及哈姆莱特内心“生存还是毁灭”的矛盾,都是围绕这一主要冲突展开的。

②课文中的冲突都是当时现实矛盾的真实反映。在当时来讲,这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量。从表面来看,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思索。通过冲突,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的典型人物。通过人物,展示了当时波澜壮阔的历史画面,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实之间尖锐复杂的矛盾。

主要情节与冲突:

在节选部分,哈姆莱特正在深思自己是否应当采取复仇行动。在父亲的幽灵向他显现后,哈姆莱特的复仇之火被点燃,但他却在是否复仇这一问题上反复挣扎。他不仅对父王之死心存疑虑,还对复仇可能带来的后果感到恐惧和迷茫。

这一节选段展示了哈姆莱特对复仇行动的深刻反思与疑虑,“生存还是毁灭”的疑问既是哈姆莱特的自我剖析,也是全剧的哲学命题。

剧中国王和奥菲利娅的父亲设下圈套,让奥菲利娅探问哈姆莱特内心的秘密。为了不泄露自己的心事,在自己心爱的人面前,哈姆莱特也只得装疯卖傻。作者这样写的目的是什么?

一方面,作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情,刻画了一个划时代的人文主义的代表。

另一方面,作者通过哈姆莱特的内心独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦。

独白

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中,也就是为了这个缘故;谁愿意忍受人世的鞭挞和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽辛勤所换来的小人的鄙视,要是他只要用一柄小小的刀子,就可以清算他自己的一生?谁愿意负着这样的重担,在烦劳的生命的压迫呻吟流汗,倘不是因为惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国,是它迷惑了我们的意志,使我们宁愿忍受目前的磨折,不敢向我们所不知道的痛苦飞去?这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。且慢!美丽的奥菲利娅!——女神,在你的祈祷之中,不要忘记替我忏悔我的罪孽。

哈姆莱特的“生存还是毁灭”的内心独白是整个悲剧的核心,反映了哈姆莱特内心的矛盾冲突。诵读这部分内容,诵读的同时思考这样的问题:

哈姆莱特怎样看待生死?

在作出选择的时候,王子考虑到了哪些问题?

在思考与行动的抉择中,哈姆莱特选择了什么?

哈姆莱特已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这几个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争。

主题分析:

复仇与道德的冲突: 哈姆莱特的复仇不仅仅是对父亲之死的报复,更是对社会、道德、权力等多方面问题的深刻反思。在复仇的过程中,哈姆莱特不得不面对伦理与道德之间的巨大冲突:他是否应该因父亲复仇?复仇是否能带来公正与救赎?

生存与死亡的哲学思考: “生存还是毁灭”这一命题不仅是哈姆莱特内心痛苦的展现,也是莎士比亚对人类生存意义、道德困境以及存在主义问题的深刻探讨。通过哈姆莱特的反思,学生可以深入理解莎士比亚作品中的哲学内涵。

人物形象

哈姆莱特被看作是既勇敢又忧郁的典型。冲突双方力量悬殊,一方强大,强大到一个封建集团,一方弱小,弱小到一个人。在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇,这是个人英雄主义强调个人力量的伟大,表现了对人的自我的极大的肯定,是新兴产阶级人文主义思想的体现。同时在这场戏中,我们可以深切地体味到热情激昂的背后,他软弱犹豫的性格特征。在这里却可以发现他的“迟疑”“忧郁”“孤独”——他既是个身负为父复仇、扭转乾坤重任的“英勇果断”的王子,又是个具有“延宕”迟疑多虑性格的“忧郁”王子。

一千个读者就有一千个哈姆莱特

哈姆莱特的人性为什么这么复杂?

因为他身遭变故,理想破灭,他奉命复仇,然而任务是如此艰巨,对手是如此强大,他主观上反对暴力却又脱离群众,造成他在积极行动之中常常产生力不从心和难免失败的感觉,因而他的内心充满矛盾。通过这段独白,我们看到了他对人生的思索,他的烦恼和失望、苦闷和彷徨以及他对周围现实的深刻揭露和批判。在这里,哈姆莱特不是一个理想的说教者,不是一个时代精神的传声筒,他是反映时代共性的典型的“这一个”,他有着丰富复杂、矛盾统一的性格内涵。

从这段独白在结合全剧可以看出,莎士比亚台词语言特点是什么?

语言丰富而富于形象性

01

擅长运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界

02

善于运用比喻、隐喻等形象化的语言,有效地突出了人物的性格特征

03

合作探究

主 观

原 因

哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客 观

原 因

他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因 此,这是一个时代的悲剧。

思考:哈姆莱特失败的原因

性格决定命运

哈姆雷特的悲剧性格为他的悲剧命运埋下了伏笔。在这种性格之下,他被复仇的意念苦苦煎熬。复仇成了他的全部。而这一切,导致他对懦弱的母亲冷语相向,对心爱女子的 视而不见,导致他亲手杀死爱人的父亲,导致他最终落入仇人的布下的圈套。最后,复仇的愿望终于实现了,可是 一切美好的东西也都破碎了:哈姆雷特的雄心壮志,爱人如花的生命,母亲脆弱的生存。

合作探究

哈姆莱特悲剧的根源是什么

语言艺术:

独白与对话: 《哈姆莱特》中的独白是剧作中最具特色的部分之一,莎士比亚通过哈姆莱特的独白展现了人物内心的挣扎与思考。课堂上可引导学生分析哈姆莱特的独白语言,通过语气、节奏和修辞手法,感受其内心的复杂性。

象征与隐喻: 通过文本中的象征手法,揭示莎士比亚对人性、死亡和复仇的独特理解。例如,哈姆莱特对“骷髅”与“墓穴”的描述,象征着人类命运的无常与生死的巨大荒谬。

结构与情节:

分析节选部分中的情节设置及其与整部剧作的联系。通过对比,帮助学生理解如何通过情节的发展体现人物的心理变化及其深层主题。

思想内涵:

《哈姆莱特》不仅是一部充满戏剧冲突的复仇剧,它还探讨了更为深刻的哲学与伦理问题。在讨论这些问题时,引导学生思考:复仇是否是解决问题的唯一途径?当人面对无法改变的命运时,是否可以通过自我反思与行动寻求内心的救赎?

例题一:

哈姆莱特的“生存还是毁灭”这一独白在剧中的作用是什么?请分析其背后的哲学思想。

解析:

这一独白体现了哈姆莱特的内心挣扎,是对生死、命运以及复仇的深刻思考。通过这一段独白,莎士比亚不仅探讨了生命的意义,还表现了人在面对痛苦与困境时的无奈与矛盾。

例题二:

分析哈姆莱特的性格特点,并探讨其在剧中的成长。

解析:

哈姆莱特是一个复杂、多面的角色。起初他表现出理性、犹豫不决,逐渐陷入复仇与道德困境。在剧中,他既有理智的分析,又有情感的冲动,这种矛盾造就了他的悲剧命运。

例题三:

请简要分析《哈姆莱特》中的复仇主题及其复杂性。

解析:

复仇是《哈姆莱特》的核心主题之一。哈姆莱特的复仇不仅是对父亲死亡的反应,也是对道德、责任与权力斗争的深刻思考。剧中对复仇的探讨充满复杂性,反映了人类在面对正义与道德选择时的困惑与矛盾。

例题四:

“死亡是生命的终结,还是另一种开始?”分析哈姆莱特对死亡的理解及其影响。

解析:

哈姆莱特对死亡的理解经历了从恐惧到接受的过程。通过对死亡的深刻思考,他不仅反思人生的意义,还探讨了复仇与死亡之间的联系。

例题五:

哈姆莱特在面对父王幽灵时的反应如何反映出他的内心冲突?请结合节选内容分析。

解析:

哈姆莱特在面对父王幽灵时,虽然听从父亲的复仇要求,但他内心的冲突和犹豫却无处不在。幽灵的显现激起了哈姆莱特的复仇欲望,但也让他对复仇的后果产生了深深的恐惧。他的内心充满了对复仇是否正当的道德疑问,表现出理性与情感的剧烈冲突,进而导致他对行动的迟疑。

例题六:

讨论哈姆莱特对复仇的“拖延”是否可以理解为对道德与责任的深刻思考?

解析:

哈姆莱特的复仇“拖延”不仅仅是出于优柔寡断,它也反映了他对复仇所带来后果的深刻思考。哈姆莱特在多次反思后,认为复仇不仅关乎父亲的复仇,还关乎自己是否能通过复仇恢复自己内心的正义感。在剧中,这种道德上的犹豫成为他内心的主导力量,使他反复思考行动的意义和价值。

例题七:

《哈姆莱特》中的女性角色(如奥菲莉亚和格特鲁德)如何展现出男性主导的社会结构对女性命运的压迫?

解析:

奥菲莉亚和格特鲁德都是典型的女性角色,她们在剧中的悲剧性命运揭示了莎士比亚对女性地位的批判。奥菲莉亚从一开始便被父亲波洛纽斯和兄弟莱尔提所操控,最终因情感和社会压力崩溃,而格特鲁德在父亲死后急于改嫁,似乎更关注王位和权力,最终成为复仇悲剧的牺牲品。这些女性角色展现了莎士比亚对社会性别不平等的深刻关注,反映了在男性主导的社会中,女性角色的命运往往被压制和忽视。

例题八:

哈姆莱特的“生存还是毁灭”这一思考与现代存在主义哲学有什么相似之处?

解析:

哈姆莱特的“生存还是毁灭”的独白深刻探讨了人类面对死亡和痛苦时的存在困境,这与现代存在主义哲学的核心理念不谋而合。存在主义认为人类在面对无意义的世界时,需要主动寻找生命的意义,哈姆莱特的内心挣扎正是对这一哲学思考的映射。在生命的痛苦和复仇的纠结中,他思考的是是否接受生命中的不公与苦难,或是通过行动去改变命运。

例题九:

分析哈姆莱特在剧中与父亲幽灵的对话,并讨论这一情节如何推动了剧情的发展。

解析:

哈姆莱特与父亲幽灵的对话是剧中的关键情节,标志着他复仇使命的开始。幽灵的出现不仅为哈姆莱特提供了复仇的动力,还加深了他对父亲死因的疑虑和复仇后果的沉重思考。这一情节推动了剧情的转折,并使哈姆莱特的内心冲突更加复杂,剧中的复仇主题因此进一步展开。

例题十:

分析莎士比亚在《哈姆莱特》中运用的戏剧冲突,并说明其如何展现人物性格的复杂性。

解析:

《哈姆莱特》中的戏剧冲突非常复杂,主要表现为哈姆莱特与克劳狄斯、与母亲格特鲁德、以及他与自己内心的斗争。与克劳狄斯的冲突表现了哈姆莱特对父王死亡的复仇决心,而与母亲的冲突则反映了他对母亲改嫁的深刻失望。最重要的是,他与自己内心的冲突,体现了他对复仇是否正当的深刻怀疑。这些冲突揭示了哈姆莱特人物性格中的理性、情感、道德与责任之间的矛盾与挣扎,使得他的形象更加立体和复杂。

例题十一:

《哈姆莱特》中,复仇与正义的关系如何呈现?是否可以说哈姆莱特的复仇是“正义的”?

解析:

《哈姆莱特》中的复仇主题复杂且充满道德困境。哈姆莱特试图为父亲复仇,但他对复仇的正义性充满疑虑,尤其是在他不确定父亲幽灵是否真实的情况下。虽然复仇从表面上看是正义的,但通过哈姆莱特的内心挣扎,莎士比亚揭示了复仇可能带来的道德败坏与灾难。因此,哈姆莱特的复仇虽然从某种意义上是正义的,但在执行过程中却充满了伦理的灰色地带。

例题十二:

哈姆莱特的行为是否可以视为“自毁式”的?请结合剧中的情节分析。

解析:

哈姆莱特的行为往往带有自毁性质,尤其是在他面临复仇的决策时,他显得矛盾重重,拖延、逃避甚至自我折磨。尽管他试图为父亲复仇,但他过度的自我反思和迟疑最终导致了他和他周围人的毁灭。他对父王之死的深度怀疑,使得他的复仇成为了自我毁灭的过程,甚至间接导致了自己和其他人的死亡。

例题十三:

分析《哈姆莱特》中的象征手法,特别是“骷髅”和“墓地”在剧中的象征意义。

解析:

《哈姆莱特》中,“骷髅”和“墓地”是常见的象征符号。骷髅代表着死亡和生命的脆弱,尤其是在哈姆莱特与耶利米的对话中,骷髅象征着人类终究无法逃避的死亡命运。而墓地的出现则象征着生命的无常与人类权力的虚幻,所有的王权、财富和地位在死亡面前都变得毫无意义。

例题十四:

通过分析哈姆莱特与母亲格特鲁德的对话,讨论母子关系在剧中的意义。

解析:

哈姆莱特与母亲格特鲁德的关系充满矛盾与冲突。他对母亲的失望和愤怒,特别是在她再婚后,表现出哈姆莱特对家庭伦理的深刻批判。母子之间的冲突体现了哈姆莱特对社会道德和家庭忠诚的质疑,这种关系的破裂也是剧中哈姆莱特内心矛盾的重要来源。

例题十五:

分析《哈姆莱特》中的悲剧结局,并讨论其如何体现莎士比亚的悲剧理念。

解析:

《哈姆莱特》最终的悲剧结局展示了复仇的代价和人性的脆弱。尽管哈姆莱特实现了复仇,但他和其他角色(如奥菲莉亚、克劳狄斯等)都为此付出了生命。莎士比亚通过这一结局展现了悲剧的核心:即命运无法逃避,所有的选择和行动最终都会导致不可避免的结局。

例题十六:

在《哈姆莱特》中,复仇的延迟对人物命运的影响是什么?

解析:

哈姆莱特复仇的延迟不仅加剧了剧中人物的命运悲剧,还揭示了他内心深处的疑虑与反思。复仇的拖延使得哈姆莱特错过了许多时机,最终导致了他自己和他周围人物的死亡。这种延迟不仅加剧了剧情的紧张感,还加强了对复仇行为道德性与后果的深刻反思。

例题十七:

结合剧中的具体情节,分析《哈姆莱特》如何通过人物的语言表现其心理冲突。

解析:

《哈姆莱特》通过大量的独白和对话展现人物的内心世界。例如,哈姆莱特的“生存还是毁灭”独白直接揭示了他对生命的困惑和对复仇的迟疑;而他与母亲的对话则暴露了他对母亲再婚的愤怒与失望。这些语言不仅推动了剧情发展,还深刻表现了人物的内心冲突。

例题十八:

请从剧中分析哈姆莱特对奥菲莉亚的态度,并讨论其背后的心理动机。

解析:

哈姆莱特对奥菲莉亚的态度呈现出极大的反差。从初期的爱情到后期的冷漠与责骂,哈姆莱特的行为反映了他对女性角色的矛盾心理。奥菲莉亚的死让哈姆莱特产生了深深的自责,但这种自责却未能改变他对复仇的决心。哈姆莱特对奥菲莉亚的态度反映了他对爱情、背叛以及人性复杂性的深刻理解。

例题十九:

通过哈姆莱特与幽灵的对话,分析幽灵的出现对哈姆莱特性格发展的影响。

解析:

幽灵的出现是哈姆莱特复仇之路的起点,直接激发了他对父亲之死的追求。然而,幽灵的存在同时加剧了哈姆莱特内心的困惑和不确定性。他不仅要面对父亲复仇的使命,还要判断幽灵是否为真实存在,是否可信。这一情节揭示了哈姆莱特在剧中复杂的心理斗争,推动了人物性格的进一步发展。

课堂总结:

本课内容的学习有助于学生理解《哈姆莱特》这一莎士比亚经典悲剧的主要思想、人物塑造及其艺术特色。通过对复仇与道德、死亡与生存的思考,学生能够更好地理解莎士比亚在剧作中展现的人类存在的困境与哲学深度。

作业布置:

阅读《哈姆莱特》全剧,写一篇分析文章,讨论复仇主题与哈姆莱特的内心冲突。

选择剧中的一段独白,进行语言分析,探讨莎士比亚如何通过语言表达人物的心理状态。

THANKS

-REPORT ON TIE DYEING WATERCOLOR-

请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。

汇报人:某某某

哈姆莱特 课件

《哈姆莱特》是英国文豪莎士比亚的四大悲剧之一,创作于1600年左右,讲述了丹麦王子哈姆莱特为父复仇的悲剧故事。该剧被认为是莎士比亚最具代表性和思想深度的作品之一。剧中的哈姆莱特不仅是文艺复兴时期人文主义的代表,也深刻揭示了人性、道德、权力和复仇等主题。

本课节选自《哈姆莱特》中的经典片段,主要涉及哈姆莱特对父王之死的困惑、复仇的艰难选择、以及深刻的自我反思等问题。这一节选不仅揭示了剧中人物复杂的内心世界,还深刻反映了莎士比亚对人性的独特洞察和对社会道德的批判。

教学目标

理解莎士比亚《哈姆莱特》中的基本情节、主要人物及其内心冲突。

通过文本分析,掌握莎士比亚戏剧的艺术特点,如人物性格塑造、对话运用、情节安排等。

培养学生的文学鉴赏能力,帮助学生理解《哈姆莱特》所探讨的深刻主题,特别是复仇、道德抉择与人性等问题。

教学重点与难点

重点:

哈姆莱特的内心冲突与人物性格的多维塑造。

复仇主题的探讨,尤其是“复仇与道德”之间的复杂关系。

难点:

哈姆莱特的深刻自我反思与心理剖析,理解其内心的矛盾与犹豫。

剖析《哈姆莱特》中的哲学思想和道德困境,尤其是“生存还是毁灭”的思想命题。

莎士比亚

1564年4月26日他出生了,默默无闻。1616年4月26日他去世了,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

本 琼斯称他是“时代的灵魂”

四大悲剧:《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》(口诀:哈喽李白)

四大喜剧:《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》《无事生非》(口诀:众弟皆威)

戏剧创作最高成就《哈姆莱特》

创作背景

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。

01

以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

02

背景知识讲解:

介绍莎士比亚与《哈姆莱特》剧作的背景。简要回顾莎士比亚的生平、创作风格及其历史背景,帮助学生了解《哈姆莱特》在莎士比亚作品中的地位及其文学成就。

介绍《哈姆莱特》的基本情节,尤其是主要人物、主要冲突以及故事发生的背景——丹麦王国的王位继承问题。

丹麦王子哈姆莱特在威登堡大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故:父亲暴亡,叔叔克劳狄斯篡位,母亲改嫁给了叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂告诉他自己是被他的叔父毒死的。

克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

故事简介

人物关系

哈姆莱特

克劳狄斯

乔特鲁德

奥菲利娅

波洛涅斯

雷欧提斯

老哈姆莱特

兄弟

谋杀

前夫妻

背叛

夫妻

乱伦

叔侄

复仇

母子

羞愧

君臣

指使

恋人

溺死

父女

兄妹

溺爱

逼迫

监视

误杀

父子

仇人

故事情节

家庭变故,鬼魂来诉

装疯复仇,以戏取证

误杀人父,出使英国

中途逃回,情人溺死

计杀王子,众人身死

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。

人物分析:

哈姆莱特: 作为主人公,哈姆莱特是剧中的核心人物,他既是理性思考者,又是情感丰富的复杂角色。在这一节选中,哈姆莱特的内心充满了对父亲死亡的疑虑、对母亲改嫁的愤怒、对复仇的迷茫,以及对人生意义的深刻思考。通过对话与独白的方式,莎士比亚展现了哈姆莱特的矛盾与复杂性。

克劳狄斯: 哈姆莱特的叔叔和继父,谋杀了哈姆莱特的父亲,篡位后继位。克劳狄斯的政治野心、心机以及道德败坏为哈姆莱特的复仇提供了动力,但他也在剧中呈现出不安与愧疚的一面。

奥菲莉亚: 她是哈姆莱特的爱人,因父亲波洛纽斯的死以及与哈姆莱特的关系变得精神失常。奥菲莉亚的悲剧命运与哈姆莱特的复仇计划形成鲜明对比,她的悲剧展现了男性与女性角色在社会中截然不同的命运。

课文研读

课文节选的这场戏在情节上可分为几部分,在各部分主要写了什么内容?

三部分

第一部分:主要是国王与朝臣、王后之间的对白。写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与王后、朝臣密谋试探哈姆莱特是不是“因为恋爱上的苦闷”(开头至“我听见他来了,我们退下吧,陛下”)

第二部分:主要是哈姆莱特与奥菲利娅的对白,写奥菲利娅被利用前来试探装疯卖傻的哈姆莱特(从“生存还是毁灭”至 “变作今朝的泥士”)

第三部分:国王与波洛涅斯的对白,写的是他们试探后的密谋,密谋让哈姆莱特去英国(从“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

课文研读

分析整个剧本,归结起来看,全剧主要是围绕什么冲突进行的?剧本中所展示的冲突的作用是什么?

①全剧主要是围绕哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突进行的。课文节选的这场戏,将哈姆莱特与国王之间的冲突放在主要冲突的位置上。剧中奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突,及哈姆莱特内心“生存还是毁灭”的矛盾,都是围绕这一主要冲突展开的。

②课文中的冲突都是当时现实矛盾的真实反映。在当时来讲,这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量。从表面来看,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思索。通过冲突,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的典型人物。通过人物,展示了当时波澜壮阔的历史画面,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实之间尖锐复杂的矛盾。

主要情节与冲突:

在节选部分,哈姆莱特正在深思自己是否应当采取复仇行动。在父亲的幽灵向他显现后,哈姆莱特的复仇之火被点燃,但他却在是否复仇这一问题上反复挣扎。他不仅对父王之死心存疑虑,还对复仇可能带来的后果感到恐惧和迷茫。

这一节选段展示了哈姆莱特对复仇行动的深刻反思与疑虑,“生存还是毁灭”的疑问既是哈姆莱特的自我剖析,也是全剧的哲学命题。

剧中国王和奥菲利娅的父亲设下圈套,让奥菲利娅探问哈姆莱特内心的秘密。为了不泄露自己的心事,在自己心爱的人面前,哈姆莱特也只得装疯卖傻。作者这样写的目的是什么?

一方面,作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情,刻画了一个划时代的人文主义的代表。

另一方面,作者通过哈姆莱特的内心独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦。

独白

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中,也就是为了这个缘故;谁愿意忍受人世的鞭挞和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽辛勤所换来的小人的鄙视,要是他只要用一柄小小的刀子,就可以清算他自己的一生?谁愿意负着这样的重担,在烦劳的生命的压迫呻吟流汗,倘不是因为惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国,是它迷惑了我们的意志,使我们宁愿忍受目前的磨折,不敢向我们所不知道的痛苦飞去?这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。且慢!美丽的奥菲利娅!——女神,在你的祈祷之中,不要忘记替我忏悔我的罪孽。

哈姆莱特的“生存还是毁灭”的内心独白是整个悲剧的核心,反映了哈姆莱特内心的矛盾冲突。诵读这部分内容,诵读的同时思考这样的问题:

哈姆莱特怎样看待生死?

在作出选择的时候,王子考虑到了哪些问题?

在思考与行动的抉择中,哈姆莱特选择了什么?

哈姆莱特已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这几个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争。

主题分析:

复仇与道德的冲突: 哈姆莱特的复仇不仅仅是对父亲之死的报复,更是对社会、道德、权力等多方面问题的深刻反思。在复仇的过程中,哈姆莱特不得不面对伦理与道德之间的巨大冲突:他是否应该因父亲复仇?复仇是否能带来公正与救赎?

生存与死亡的哲学思考: “生存还是毁灭”这一命题不仅是哈姆莱特内心痛苦的展现,也是莎士比亚对人类生存意义、道德困境以及存在主义问题的深刻探讨。通过哈姆莱特的反思,学生可以深入理解莎士比亚作品中的哲学内涵。

人物形象

哈姆莱特被看作是既勇敢又忧郁的典型。冲突双方力量悬殊,一方强大,强大到一个封建集团,一方弱小,弱小到一个人。在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇,这是个人英雄主义强调个人力量的伟大,表现了对人的自我的极大的肯定,是新兴产阶级人文主义思想的体现。同时在这场戏中,我们可以深切地体味到热情激昂的背后,他软弱犹豫的性格特征。在这里却可以发现他的“迟疑”“忧郁”“孤独”——他既是个身负为父复仇、扭转乾坤重任的“英勇果断”的王子,又是个具有“延宕”迟疑多虑性格的“忧郁”王子。

一千个读者就有一千个哈姆莱特

哈姆莱特的人性为什么这么复杂?

因为他身遭变故,理想破灭,他奉命复仇,然而任务是如此艰巨,对手是如此强大,他主观上反对暴力却又脱离群众,造成他在积极行动之中常常产生力不从心和难免失败的感觉,因而他的内心充满矛盾。通过这段独白,我们看到了他对人生的思索,他的烦恼和失望、苦闷和彷徨以及他对周围现实的深刻揭露和批判。在这里,哈姆莱特不是一个理想的说教者,不是一个时代精神的传声筒,他是反映时代共性的典型的“这一个”,他有着丰富复杂、矛盾统一的性格内涵。

从这段独白在结合全剧可以看出,莎士比亚台词语言特点是什么?

语言丰富而富于形象性

01

擅长运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界

02

善于运用比喻、隐喻等形象化的语言,有效地突出了人物的性格特征

03

合作探究

主 观

原 因

哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客 观

原 因

他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因 此,这是一个时代的悲剧。

思考:哈姆莱特失败的原因

性格决定命运

哈姆雷特的悲剧性格为他的悲剧命运埋下了伏笔。在这种性格之下,他被复仇的意念苦苦煎熬。复仇成了他的全部。而这一切,导致他对懦弱的母亲冷语相向,对心爱女子的 视而不见,导致他亲手杀死爱人的父亲,导致他最终落入仇人的布下的圈套。最后,复仇的愿望终于实现了,可是 一切美好的东西也都破碎了:哈姆雷特的雄心壮志,爱人如花的生命,母亲脆弱的生存。

合作探究

哈姆莱特悲剧的根源是什么

语言艺术:

独白与对话: 《哈姆莱特》中的独白是剧作中最具特色的部分之一,莎士比亚通过哈姆莱特的独白展现了人物内心的挣扎与思考。课堂上可引导学生分析哈姆莱特的独白语言,通过语气、节奏和修辞手法,感受其内心的复杂性。

象征与隐喻: 通过文本中的象征手法,揭示莎士比亚对人性、死亡和复仇的独特理解。例如,哈姆莱特对“骷髅”与“墓穴”的描述,象征着人类命运的无常与生死的巨大荒谬。

结构与情节:

分析节选部分中的情节设置及其与整部剧作的联系。通过对比,帮助学生理解如何通过情节的发展体现人物的心理变化及其深层主题。

思想内涵:

《哈姆莱特》不仅是一部充满戏剧冲突的复仇剧,它还探讨了更为深刻的哲学与伦理问题。在讨论这些问题时,引导学生思考:复仇是否是解决问题的唯一途径?当人面对无法改变的命运时,是否可以通过自我反思与行动寻求内心的救赎?

例题一:

哈姆莱特的“生存还是毁灭”这一独白在剧中的作用是什么?请分析其背后的哲学思想。

解析:

这一独白体现了哈姆莱特的内心挣扎,是对生死、命运以及复仇的深刻思考。通过这一段独白,莎士比亚不仅探讨了生命的意义,还表现了人在面对痛苦与困境时的无奈与矛盾。

例题二:

分析哈姆莱特的性格特点,并探讨其在剧中的成长。

解析:

哈姆莱特是一个复杂、多面的角色。起初他表现出理性、犹豫不决,逐渐陷入复仇与道德困境。在剧中,他既有理智的分析,又有情感的冲动,这种矛盾造就了他的悲剧命运。

例题三:

请简要分析《哈姆莱特》中的复仇主题及其复杂性。

解析:

复仇是《哈姆莱特》的核心主题之一。哈姆莱特的复仇不仅是对父亲死亡的反应,也是对道德、责任与权力斗争的深刻思考。剧中对复仇的探讨充满复杂性,反映了人类在面对正义与道德选择时的困惑与矛盾。

例题四:

“死亡是生命的终结,还是另一种开始?”分析哈姆莱特对死亡的理解及其影响。

解析:

哈姆莱特对死亡的理解经历了从恐惧到接受的过程。通过对死亡的深刻思考,他不仅反思人生的意义,还探讨了复仇与死亡之间的联系。

例题五:

哈姆莱特在面对父王幽灵时的反应如何反映出他的内心冲突?请结合节选内容分析。

解析:

哈姆莱特在面对父王幽灵时,虽然听从父亲的复仇要求,但他内心的冲突和犹豫却无处不在。幽灵的显现激起了哈姆莱特的复仇欲望,但也让他对复仇的后果产生了深深的恐惧。他的内心充满了对复仇是否正当的道德疑问,表现出理性与情感的剧烈冲突,进而导致他对行动的迟疑。

例题六:

讨论哈姆莱特对复仇的“拖延”是否可以理解为对道德与责任的深刻思考?

解析:

哈姆莱特的复仇“拖延”不仅仅是出于优柔寡断,它也反映了他对复仇所带来后果的深刻思考。哈姆莱特在多次反思后,认为复仇不仅关乎父亲的复仇,还关乎自己是否能通过复仇恢复自己内心的正义感。在剧中,这种道德上的犹豫成为他内心的主导力量,使他反复思考行动的意义和价值。

例题七:

《哈姆莱特》中的女性角色(如奥菲莉亚和格特鲁德)如何展现出男性主导的社会结构对女性命运的压迫?

解析:

奥菲莉亚和格特鲁德都是典型的女性角色,她们在剧中的悲剧性命运揭示了莎士比亚对女性地位的批判。奥菲莉亚从一开始便被父亲波洛纽斯和兄弟莱尔提所操控,最终因情感和社会压力崩溃,而格特鲁德在父亲死后急于改嫁,似乎更关注王位和权力,最终成为复仇悲剧的牺牲品。这些女性角色展现了莎士比亚对社会性别不平等的深刻关注,反映了在男性主导的社会中,女性角色的命运往往被压制和忽视。

例题八:

哈姆莱特的“生存还是毁灭”这一思考与现代存在主义哲学有什么相似之处?

解析:

哈姆莱特的“生存还是毁灭”的独白深刻探讨了人类面对死亡和痛苦时的存在困境,这与现代存在主义哲学的核心理念不谋而合。存在主义认为人类在面对无意义的世界时,需要主动寻找生命的意义,哈姆莱特的内心挣扎正是对这一哲学思考的映射。在生命的痛苦和复仇的纠结中,他思考的是是否接受生命中的不公与苦难,或是通过行动去改变命运。

例题九:

分析哈姆莱特在剧中与父亲幽灵的对话,并讨论这一情节如何推动了剧情的发展。

解析:

哈姆莱特与父亲幽灵的对话是剧中的关键情节,标志着他复仇使命的开始。幽灵的出现不仅为哈姆莱特提供了复仇的动力,还加深了他对父亲死因的疑虑和复仇后果的沉重思考。这一情节推动了剧情的转折,并使哈姆莱特的内心冲突更加复杂,剧中的复仇主题因此进一步展开。

例题十:

分析莎士比亚在《哈姆莱特》中运用的戏剧冲突,并说明其如何展现人物性格的复杂性。

解析:

《哈姆莱特》中的戏剧冲突非常复杂,主要表现为哈姆莱特与克劳狄斯、与母亲格特鲁德、以及他与自己内心的斗争。与克劳狄斯的冲突表现了哈姆莱特对父王死亡的复仇决心,而与母亲的冲突则反映了他对母亲改嫁的深刻失望。最重要的是,他与自己内心的冲突,体现了他对复仇是否正当的深刻怀疑。这些冲突揭示了哈姆莱特人物性格中的理性、情感、道德与责任之间的矛盾与挣扎,使得他的形象更加立体和复杂。

例题十一:

《哈姆莱特》中,复仇与正义的关系如何呈现?是否可以说哈姆莱特的复仇是“正义的”?

解析:

《哈姆莱特》中的复仇主题复杂且充满道德困境。哈姆莱特试图为父亲复仇,但他对复仇的正义性充满疑虑,尤其是在他不确定父亲幽灵是否真实的情况下。虽然复仇从表面上看是正义的,但通过哈姆莱特的内心挣扎,莎士比亚揭示了复仇可能带来的道德败坏与灾难。因此,哈姆莱特的复仇虽然从某种意义上是正义的,但在执行过程中却充满了伦理的灰色地带。

例题十二:

哈姆莱特的行为是否可以视为“自毁式”的?请结合剧中的情节分析。

解析:

哈姆莱特的行为往往带有自毁性质,尤其是在他面临复仇的决策时,他显得矛盾重重,拖延、逃避甚至自我折磨。尽管他试图为父亲复仇,但他过度的自我反思和迟疑最终导致了他和他周围人的毁灭。他对父王之死的深度怀疑,使得他的复仇成为了自我毁灭的过程,甚至间接导致了自己和其他人的死亡。

例题十三:

分析《哈姆莱特》中的象征手法,特别是“骷髅”和“墓地”在剧中的象征意义。

解析:

《哈姆莱特》中,“骷髅”和“墓地”是常见的象征符号。骷髅代表着死亡和生命的脆弱,尤其是在哈姆莱特与耶利米的对话中,骷髅象征着人类终究无法逃避的死亡命运。而墓地的出现则象征着生命的无常与人类权力的虚幻,所有的王权、财富和地位在死亡面前都变得毫无意义。

例题十四:

通过分析哈姆莱特与母亲格特鲁德的对话,讨论母子关系在剧中的意义。

解析:

哈姆莱特与母亲格特鲁德的关系充满矛盾与冲突。他对母亲的失望和愤怒,特别是在她再婚后,表现出哈姆莱特对家庭伦理的深刻批判。母子之间的冲突体现了哈姆莱特对社会道德和家庭忠诚的质疑,这种关系的破裂也是剧中哈姆莱特内心矛盾的重要来源。

例题十五:

分析《哈姆莱特》中的悲剧结局,并讨论其如何体现莎士比亚的悲剧理念。

解析:

《哈姆莱特》最终的悲剧结局展示了复仇的代价和人性的脆弱。尽管哈姆莱特实现了复仇,但他和其他角色(如奥菲莉亚、克劳狄斯等)都为此付出了生命。莎士比亚通过这一结局展现了悲剧的核心:即命运无法逃避,所有的选择和行动最终都会导致不可避免的结局。

例题十六:

在《哈姆莱特》中,复仇的延迟对人物命运的影响是什么?

解析:

哈姆莱特复仇的延迟不仅加剧了剧中人物的命运悲剧,还揭示了他内心深处的疑虑与反思。复仇的拖延使得哈姆莱特错过了许多时机,最终导致了他自己和他周围人物的死亡。这种延迟不仅加剧了剧情的紧张感,还加强了对复仇行为道德性与后果的深刻反思。

例题十七:

结合剧中的具体情节,分析《哈姆莱特》如何通过人物的语言表现其心理冲突。

解析:

《哈姆莱特》通过大量的独白和对话展现人物的内心世界。例如,哈姆莱特的“生存还是毁灭”独白直接揭示了他对生命的困惑和对复仇的迟疑;而他与母亲的对话则暴露了他对母亲再婚的愤怒与失望。这些语言不仅推动了剧情发展,还深刻表现了人物的内心冲突。

例题十八:

请从剧中分析哈姆莱特对奥菲莉亚的态度,并讨论其背后的心理动机。

解析:

哈姆莱特对奥菲莉亚的态度呈现出极大的反差。从初期的爱情到后期的冷漠与责骂,哈姆莱特的行为反映了他对女性角色的矛盾心理。奥菲莉亚的死让哈姆莱特产生了深深的自责,但这种自责却未能改变他对复仇的决心。哈姆莱特对奥菲莉亚的态度反映了他对爱情、背叛以及人性复杂性的深刻理解。

例题十九:

通过哈姆莱特与幽灵的对话,分析幽灵的出现对哈姆莱特性格发展的影响。

解析:

幽灵的出现是哈姆莱特复仇之路的起点,直接激发了他对父亲之死的追求。然而,幽灵的存在同时加剧了哈姆莱特内心的困惑和不确定性。他不仅要面对父亲复仇的使命,还要判断幽灵是否为真实存在,是否可信。这一情节揭示了哈姆莱特在剧中复杂的心理斗争,推动了人物性格的进一步发展。

课堂总结:

本课内容的学习有助于学生理解《哈姆莱特》这一莎士比亚经典悲剧的主要思想、人物塑造及其艺术特色。通过对复仇与道德、死亡与生存的思考,学生能够更好地理解莎士比亚在剧作中展现的人类存在的困境与哲学深度。

作业布置:

阅读《哈姆莱特》全剧,写一篇分析文章,讨论复仇主题与哈姆莱特的内心冲突。

选择剧中的一段独白,进行语言分析,探讨莎士比亚如何通过语言表达人物的心理状态。

THANKS

-REPORT ON TIE DYEING WATERCOLOR-

请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。请点击此处编辑您的文字内容。

汇报人:某某某

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])