第23《月光曲》教学课件

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

23.月光曲

这里指贝多芬《第十四号钢琴奏鸣曲》,又名《月光奏鸣曲》,作于1801年。

第一课时

任务一:了解名人事迹

同学们,让我们一起走进课文,去了解贝多芬谱写《月光曲》的故事吧!

导入新课

《月光曲》即《月光奏鸣曲》,是德国著名音乐家贝多芬创作的经典乐曲之一,其优美的旋律倾倒了无数音乐爱好者,成为家喻户晓的名曲。

贝多芬(1770~1827),德国著名钢琴家,被誉为“交响乐之王”。毕生追求“自由、平等、博爱”的理想。他二十八岁时听力开始减弱,五十岁时,两耳失聪,但仍坚持创作,终年57岁。他有一句经典名言:“我的音乐只应当为穷苦人造福,如果我做到了这一点该是多么幸福。”

走进作者

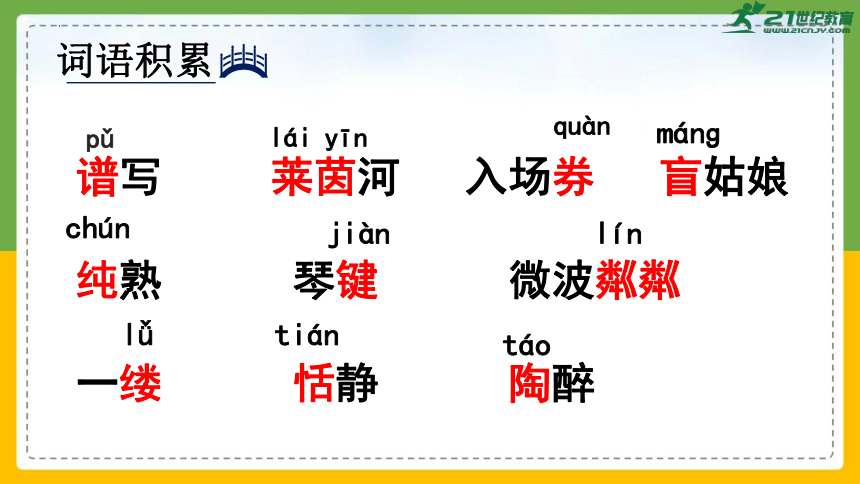

词语积累

谱写 莱茵河 入场券 盲姑娘

纯熟 琴键 微波粼粼

一缕 恬静 陶醉

pǔ

lái

yīn

quàn

mánɡ

chún

jiàn

lín

lǚ

tián

táo

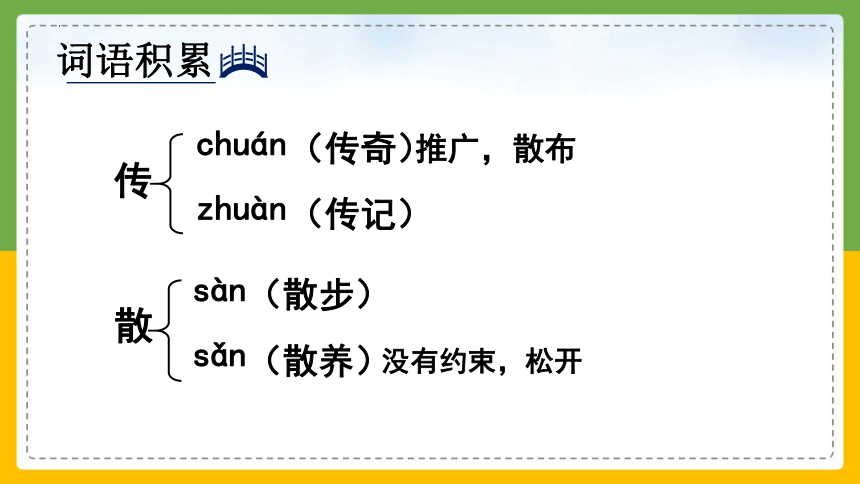

传

(传奇)

chuán

(传记)

zhuàn

推广,散布

散

(散步)

sàn

(散养)

sǎn

没有约束,松开

词语积累

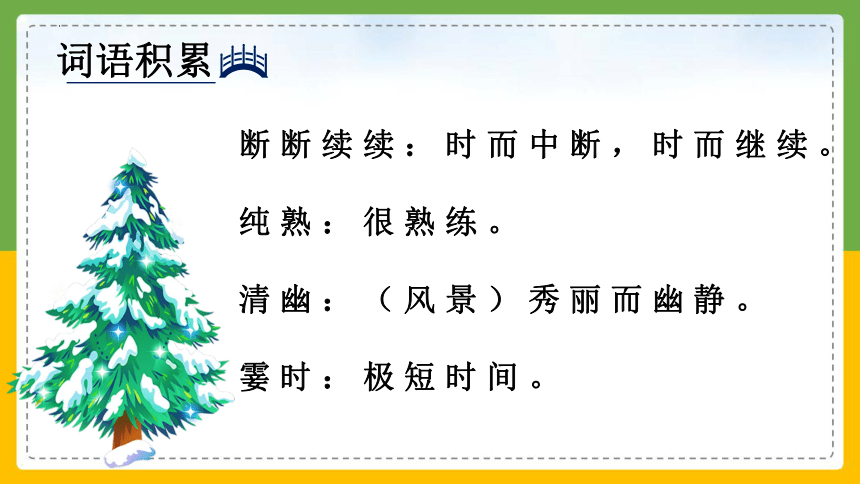

断断续续:时而中断,时而继续。

纯熟:很熟练。

清幽:(风景)秀丽而幽静。

霎时:极短时间。

词语积累

任务二

聚焦文本,初步感知

关于贝多芬谱写《月光曲》的传说

课文写的是关于贝多芬谱写《月光曲》的一个传说。“传说”是民间流传的故事,不一定确有其事。根据研究,这首奏鸣曲的创作确实与月光无关,其名也非《月光曲》,而是贝多芬的《第十四号钢琴奏鸣曲》。

相关链接

1.有感情地朗读课文,读准字音,读通句子。

2.思考:课文可以分成哪几个部分。

自读提示

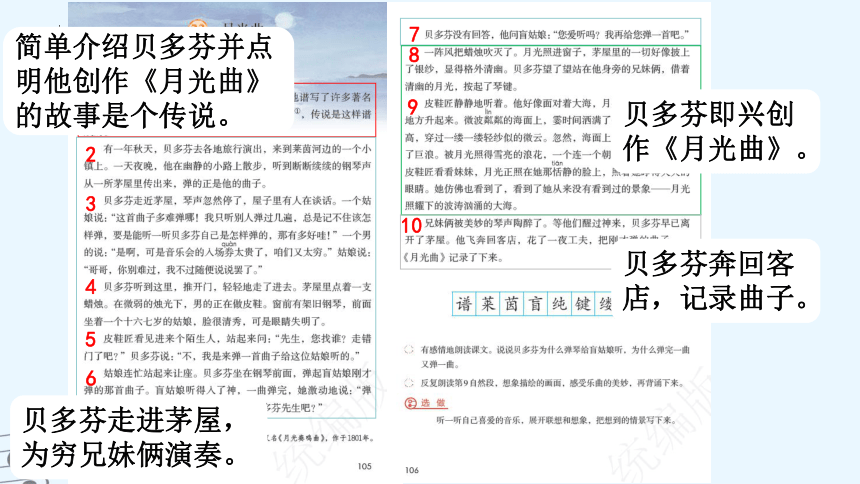

1

2

3

4

5

6

贝多芬走进茅屋,为穷兄妹俩演奏。

简单介绍贝多芬并点明他创作《月光曲》的故事是个传说。

7

8

9

10

贝多芬即兴创作《月光曲》。

贝多芬奔回客店,记录曲子。

课文主要讲了贝多芬在散步时听到盲姑娘兄妹的谈话,就给盲姑娘弹了一首钢琴曲,盲姑娘猜出她就是贝多芬。于是他又即兴为盲姑娘弹奏一曲并飞奔回客店,连夜记录下来,谱写了《月光曲》的传说。

两百多年前,德国有个音乐家叫贝多芬,他谱写了许多著名的乐曲。其中有一首著名的钢琴曲叫《月光曲》,传说是这样谱成的。

“传说”说明这件事的来历没有确凿可靠的证据,只是一种传闻。

点明故事发生的时间、地点、人物。

引出有关贝多芬谱写《月光曲》的传说。

创作《月光曲》

的故事是传说

( )

1

为穷兄妹俩

演奏钢琴曲( )

2~7

即兴创作

《月光曲》( )

8~9

奔回客店记录

《月光曲》

( )

10

段落剖析

听曲

弹曲

记曲

任务三

聚焦对话,交流体会

故事是怎么发生的呢?

一天夜晚,他在幽静的小路上散步,听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来,弹的正是他的曲子。

琴弹得很不熟练

为故事的发展做了铺垫。

贝多芬此时会想些什么呢?

贝多芬被曲子吸引产生了好奇心。

默读课文第2-7自然段,用“——”画出人物的三次对话。

想一想贝多芬为什么弹曲子给盲姑娘听?并且弹完一曲又一曲。

并在旁边批注自己的体会。

自学提示

聚焦对话,交流体会

这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!

是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。

哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。

盲姑娘为什么会这么说呢?你从中感受到了什么?

热爱音乐

我从中体会到了盲姑娘善解人意,更让我感受到了盲姑娘那种被生活所迫而强压住内心热爱音乐的无奈。

这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!

女生:

男生:

是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。

哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。

指导朗读

同学们分角色朗读兄妹俩的谈话。

皮鞋匠看见进来个陌生人,站起来问:“先生,您找谁?走错门了吧?”贝多芬说:“不,我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”

贝多芬被兄妹俩感动,主动为小姑娘演奏乐曲。

盲姑娘听得入了神,一曲弹完,她激动地说:“弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?”

贝多芬没有回答,他问盲姑娘∶“您爱听吗?我再给您弹一首吧。”

听曲识人

赞叹弹奏技巧的高超

表现了盲姑娘热爱音乐的程度之深。

贝多芬被盲姑娘对音乐的热爱、对美好音乐的欣赏和赞叹所打动,想再给盲姑娘弹奏一首曲子。

“但愿不幸的人,看到一个与他同样不幸的遭难者不顾自然的阻碍,竭尽所能的成为一个不愧为人的人,而能借以自慰。”

弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?

两个您应该怎么读呢?

表示猜想,语调稍长一些。

表示肯定,语调急促一些。

指导朗读

贝多芬了解到盲姑娘在贫困的生活中热爱音乐,渴望听到他的演奏,并在琴声中辨认出了自己,贝多芬为遇到这样的知音而激动,于是产生了要为她弹奏第二首的想法,创作激情油然而生。

贝多芬为什么弹曲子给盲姑娘听?并且弹完一曲又一曲?

“我的音乐只应当为穷苦人造福。如果我做到了这一点,我该是多么幸福。”

贝多芬是世界著名的音乐家,他对穷苦人民非常同情,曾经写下这样的话:

就这样,从被琴声触动,到被兄妹俩感动,最后激动地创作,《月光曲》诞生了,下节课,我们继续走进课文,感受音乐的魅力。

课堂小结

23.月光曲

第二课时

上节课我们了解本篇文章的主要内容,谁想来说一说?

课文主要讲了( )在散步时听到盲姑娘兄妹的谈话,就给盲姑娘( ),盲姑娘猜出她就是贝多芬。于是他( )并飞奔回客店,连夜记录下来,谱写了《月光曲》的传说。

让给我们继续走进文本

品味乐曲,探寻艺术之美

一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。

把月光比喻成“银纱”,准确、形象地表现了景象的朦胧美。

在幽静的月光下,这清幽的一切显得那么诗情画意,盖过了茅屋里的贫困和凄凉,深深打动了贝多芬,为《月光曲》的创作埋下了伏笔。

请用“ ”画出文中实在事物。

请用“ ”画出兄妹俩的联想。

读一读联想的部分,想一想课文描绘了怎样的三幅画?曲调是怎样的?

阅读第九段,思考下列问题

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。月亮越升越高穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的波涛汹涌的大海。

月亮正从水天相接的地方升起来,微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。

明月初升

舒缓

第一幅:月亮正从“水天相接”处升起,海面上“洒满了银光”。此时的音乐是舒缓、轻柔的。

月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。

微云追月

明快

第二幅:月亮越升越高。此时音乐气势逐渐增强,曲调出现了波折。

忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……

月下惊涛

高昂

第三幅:海面上风起浪涌,浪花气势凶猛。此时音乐定是高昂激越,节奏越来越快。

他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒遍了银光。

月亮升起,洒向海面

月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。

月亮升高,穿过微云

读出清幽、舒暖之感。

忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……

月光照耀,风起浪涌

气势逐渐增强,高昂激越。

皮鞋匠 。他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。 ,霎时间洒满了银光。月亮越升越高穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然, ,卷起了巨浪。 。一个连一个朝着岸边涌过来……

皮鞋匠看看妹妹, ,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 。

静静地听着

微波粼粼的海面上

月光正照在她那恬静的脸上

月光照耀下的波涛汹涌的大海

海面上刮起了大风

被月光照得雪亮的浪花

师生共读

盲姑娘:月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的波涛汹涌的大海。

贝多芬的琴声带给了兄妹俩无穷无尽的想象。

兄妹俩被美妙的琴声陶醉了。等他们醒过神来,贝多芬早已离开了茅屋。他飞奔回客店,花了一夜工夫,把刚才弹的曲子——《月光曲》记录了下来。

听

弹

记

创

谈话——同情

知音——感动

月亮升起、升高、照耀

《月光曲》

课堂小结

写文章的时候,如果既能把自己看到的、听到的写得具体,又能恰当地加上自己的联想,文章的内容一定会更加充实,表达的情感也会更加深刻!

不过,联想和想象必须建立在自己见闻的基础上,而且必须与主题相关,为主题服务。

习作指导

感谢您的观看

23.月光曲

这里指贝多芬《第十四号钢琴奏鸣曲》,又名《月光奏鸣曲》,作于1801年。

第一课时

任务一:了解名人事迹

同学们,让我们一起走进课文,去了解贝多芬谱写《月光曲》的故事吧!

导入新课

《月光曲》即《月光奏鸣曲》,是德国著名音乐家贝多芬创作的经典乐曲之一,其优美的旋律倾倒了无数音乐爱好者,成为家喻户晓的名曲。

贝多芬(1770~1827),德国著名钢琴家,被誉为“交响乐之王”。毕生追求“自由、平等、博爱”的理想。他二十八岁时听力开始减弱,五十岁时,两耳失聪,但仍坚持创作,终年57岁。他有一句经典名言:“我的音乐只应当为穷苦人造福,如果我做到了这一点该是多么幸福。”

走进作者

词语积累

谱写 莱茵河 入场券 盲姑娘

纯熟 琴键 微波粼粼

一缕 恬静 陶醉

pǔ

lái

yīn

quàn

mánɡ

chún

jiàn

lín

lǚ

tián

táo

传

(传奇)

chuán

(传记)

zhuàn

推广,散布

散

(散步)

sàn

(散养)

sǎn

没有约束,松开

词语积累

断断续续:时而中断,时而继续。

纯熟:很熟练。

清幽:(风景)秀丽而幽静。

霎时:极短时间。

词语积累

任务二

聚焦文本,初步感知

关于贝多芬谱写《月光曲》的传说

课文写的是关于贝多芬谱写《月光曲》的一个传说。“传说”是民间流传的故事,不一定确有其事。根据研究,这首奏鸣曲的创作确实与月光无关,其名也非《月光曲》,而是贝多芬的《第十四号钢琴奏鸣曲》。

相关链接

1.有感情地朗读课文,读准字音,读通句子。

2.思考:课文可以分成哪几个部分。

自读提示

1

2

3

4

5

6

贝多芬走进茅屋,为穷兄妹俩演奏。

简单介绍贝多芬并点明他创作《月光曲》的故事是个传说。

7

8

9

10

贝多芬即兴创作《月光曲》。

贝多芬奔回客店,记录曲子。

课文主要讲了贝多芬在散步时听到盲姑娘兄妹的谈话,就给盲姑娘弹了一首钢琴曲,盲姑娘猜出她就是贝多芬。于是他又即兴为盲姑娘弹奏一曲并飞奔回客店,连夜记录下来,谱写了《月光曲》的传说。

两百多年前,德国有个音乐家叫贝多芬,他谱写了许多著名的乐曲。其中有一首著名的钢琴曲叫《月光曲》,传说是这样谱成的。

“传说”说明这件事的来历没有确凿可靠的证据,只是一种传闻。

点明故事发生的时间、地点、人物。

引出有关贝多芬谱写《月光曲》的传说。

创作《月光曲》

的故事是传说

( )

1

为穷兄妹俩

演奏钢琴曲( )

2~7

即兴创作

《月光曲》( )

8~9

奔回客店记录

《月光曲》

( )

10

段落剖析

听曲

弹曲

记曲

任务三

聚焦对话,交流体会

故事是怎么发生的呢?

一天夜晚,他在幽静的小路上散步,听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来,弹的正是他的曲子。

琴弹得很不熟练

为故事的发展做了铺垫。

贝多芬此时会想些什么呢?

贝多芬被曲子吸引产生了好奇心。

默读课文第2-7自然段,用“——”画出人物的三次对话。

想一想贝多芬为什么弹曲子给盲姑娘听?并且弹完一曲又一曲。

并在旁边批注自己的体会。

自学提示

聚焦对话,交流体会

这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!

是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。

哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。

盲姑娘为什么会这么说呢?你从中感受到了什么?

热爱音乐

我从中体会到了盲姑娘善解人意,更让我感受到了盲姑娘那种被生活所迫而强压住内心热爱音乐的无奈。

这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!

女生:

男生:

是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。

哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。

指导朗读

同学们分角色朗读兄妹俩的谈话。

皮鞋匠看见进来个陌生人,站起来问:“先生,您找谁?走错门了吧?”贝多芬说:“不,我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”

贝多芬被兄妹俩感动,主动为小姑娘演奏乐曲。

盲姑娘听得入了神,一曲弹完,她激动地说:“弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?”

贝多芬没有回答,他问盲姑娘∶“您爱听吗?我再给您弹一首吧。”

听曲识人

赞叹弹奏技巧的高超

表现了盲姑娘热爱音乐的程度之深。

贝多芬被盲姑娘对音乐的热爱、对美好音乐的欣赏和赞叹所打动,想再给盲姑娘弹奏一首曲子。

“但愿不幸的人,看到一个与他同样不幸的遭难者不顾自然的阻碍,竭尽所能的成为一个不愧为人的人,而能借以自慰。”

弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?

两个您应该怎么读呢?

表示猜想,语调稍长一些。

表示肯定,语调急促一些。

指导朗读

贝多芬了解到盲姑娘在贫困的生活中热爱音乐,渴望听到他的演奏,并在琴声中辨认出了自己,贝多芬为遇到这样的知音而激动,于是产生了要为她弹奏第二首的想法,创作激情油然而生。

贝多芬为什么弹曲子给盲姑娘听?并且弹完一曲又一曲?

“我的音乐只应当为穷苦人造福。如果我做到了这一点,我该是多么幸福。”

贝多芬是世界著名的音乐家,他对穷苦人民非常同情,曾经写下这样的话:

就这样,从被琴声触动,到被兄妹俩感动,最后激动地创作,《月光曲》诞生了,下节课,我们继续走进课文,感受音乐的魅力。

课堂小结

23.月光曲

第二课时

上节课我们了解本篇文章的主要内容,谁想来说一说?

课文主要讲了( )在散步时听到盲姑娘兄妹的谈话,就给盲姑娘( ),盲姑娘猜出她就是贝多芬。于是他( )并飞奔回客店,连夜记录下来,谱写了《月光曲》的传说。

让给我们继续走进文本

品味乐曲,探寻艺术之美

一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。

把月光比喻成“银纱”,准确、形象地表现了景象的朦胧美。

在幽静的月光下,这清幽的一切显得那么诗情画意,盖过了茅屋里的贫困和凄凉,深深打动了贝多芬,为《月光曲》的创作埋下了伏笔。

请用“ ”画出文中实在事物。

请用“ ”画出兄妹俩的联想。

读一读联想的部分,想一想课文描绘了怎样的三幅画?曲调是怎样的?

阅读第九段,思考下列问题

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。月亮越升越高穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的波涛汹涌的大海。

月亮正从水天相接的地方升起来,微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。

明月初升

舒缓

第一幅:月亮正从“水天相接”处升起,海面上“洒满了银光”。此时的音乐是舒缓、轻柔的。

月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。

微云追月

明快

第二幅:月亮越升越高。此时音乐气势逐渐增强,曲调出现了波折。

忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……

月下惊涛

高昂

第三幅:海面上风起浪涌,浪花气势凶猛。此时音乐定是高昂激越,节奏越来越快。

他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒遍了银光。

月亮升起,洒向海面

月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。

月亮升高,穿过微云

读出清幽、舒暖之感。

忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……

月光照耀,风起浪涌

气势逐渐增强,高昂激越。

皮鞋匠 。他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。 ,霎时间洒满了银光。月亮越升越高穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然, ,卷起了巨浪。 。一个连一个朝着岸边涌过来……

皮鞋匠看看妹妹, ,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 。

静静地听着

微波粼粼的海面上

月光正照在她那恬静的脸上

月光照耀下的波涛汹涌的大海

海面上刮起了大风

被月光照得雪亮的浪花

师生共读

盲姑娘:月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的波涛汹涌的大海。

贝多芬的琴声带给了兄妹俩无穷无尽的想象。

兄妹俩被美妙的琴声陶醉了。等他们醒过神来,贝多芬早已离开了茅屋。他飞奔回客店,花了一夜工夫,把刚才弹的曲子——《月光曲》记录了下来。

听

弹

记

创

谈话——同情

知音——感动

月亮升起、升高、照耀

《月光曲》

课堂小结

写文章的时候,如果既能把自己看到的、听到的写得具体,又能恰当地加上自己的联想,文章的内容一定会更加充实,表达的情感也会更加深刻!

不过,联想和想象必须建立在自己见闻的基础上,而且必须与主题相关,为主题服务。

习作指导

感谢您的观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地