1.3 中华文明的起源 基础检测 2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册

文档属性

| 名称 | 1.3 中华文明的起源 基础检测 2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-21 10:57:50 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1.3 中华文明的起源 基础检测

2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册

一、选择题

1.良渚古城遗址距今5300—4300年,包含宫殿区、内城和外城,城北有水利系统,城中有大型广场和高级建筑,墓葬中有祭祀的玉琮、玉璧和象征权力的玉钺。这说明当时( )

A.出现早期文明特征 B.贫富分化非常严重

C.城市规划十分完美 D.玉器工艺世界领先

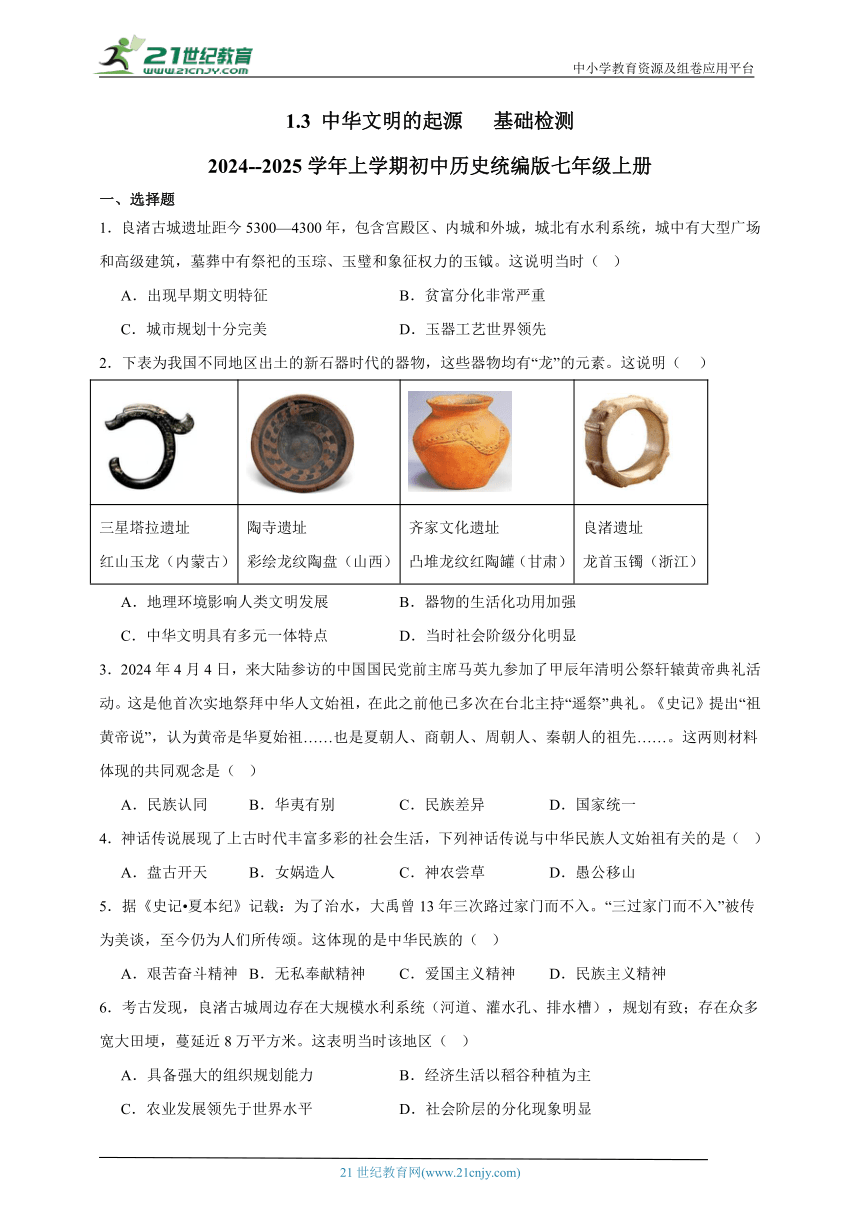

2.下表为我国不同地区出土的新石器时代的器物,这些器物均有“龙”的元素。这说明( )

三星塔拉遗址 红山玉龙(内蒙古) 陶寺遗址 彩绘龙纹陶盘(山西) 齐家文化遗址 凸堆龙纹红陶罐(甘肃) 良渚遗址 龙首玉镯(浙江)

A.地理环境影响人类文明发展 B.器物的生活化功用加强

C.中华文明具有多元一体特点 D.当时社会阶级分化明显

3.2024年4月4日,来大陆参访的中国国民党前主席马英九参加了甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼活动。这是他首次实地祭拜中华人文始祖,在此之前他已多次在台北主持“遥祭”典礼。《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先……。这两则材料体现的共同观念是( )

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

4.神话传说展现了上古时代丰富多彩的社会生活,下列神话传说与中华民族人文始祖有关的是( )

A.盘古开天 B.女娲造人 C.神农尝草 D.愚公移山

5.据《史记 夏本纪》记载:为了治水,大禹曾13年三次路过家门而不入。“三过家门而不入”被传为美谈,至今仍为人们所传颂。这体现的是中华民族的( )

A.艰苦奋斗精神 B.无私奉献精神 C.爱国主义精神 D.民族主义精神

6.考古发现,良渚古城周边存在大规模水利系统(河道、灌水孔、排水槽),规划有致;存在众多宽大田埂,蔓延近8万平方米。这表明当时该地区( )

A.具备强大的组织规划能力 B.经济生活以稻谷种植为主

C.农业发展领先于世界水平 D.社会阶层的分化现象明显

7.“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”材料反映的是( )

A.民族交融,在杂居相处中不断交往形成华夏民族

B.诸侯混战形成了华夏民族

C.华夏民族由炎帝和黄帝创立

D.华夏民族是优秀的民族

8.2024年6月2日,炎帝诞辰纪念日,在湖北随州举行了“炎帝神农大典”。追溯历史,与炎帝并称为中华民族人文初祖的是( )

A.黄帝 B.嫘祖 C.大禹 D.秦始皇

9.考古研究发现,中原地区彩陶向周围地区施加影响的年代和达到的区域,与传说中教民制作陶器的炎帝所处的部落联盟兴盛的时间、空间一致。这表明( )

A.中原地区文化领先 B.远古传说即为真实历史

C.彩陶工艺技术成熟 D.考古发现印证远古传说

10.中国人自称龙的传人。源于约8000年前的“龙”形,遍布中华大地,贯穿整个新石器时代直至今天,成为中华民族共有的图腾。这最能体现的中华人文精神是( )

A.华夏认同 B.革故鼎新 C.道法自然 D.和而不同

11.在河南平粮台古城遗址,发现了一条上宽下窄的城内沟渠,沟渠底铺的陶水管道节节套扣,且城内高于城外,沟渠排向城外壕沟。这表明,当时( )

A.排水技术先进 B.水利灌溉发达 C.城市管理完善 D.城市规划先进

12.1996年至2000年启动的“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而2004年至2016年启动的“中华文明探源工程”则把发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域。上述研究反映了( )

A.对多元一体文明认识程度加深 B.各区域文明基本独立发展

C.华夏文明具有不断创新的特征 D.历史研究领域的不断扩展

13.中国人耳熟能详的盘古开天、女娲造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统。这表明,中华文明具有( )

A.创新性特质 B.区域性差异 C.连续性特点 D.一体性特征

14.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”、“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.神话传说 B.和谐平等的社会秩序

C.农耕文明 D.采集狩猎的游牧文明

15.“神农氏发明了耒耜,教民耕作,种植各种谷物。烈山氏之子曰柱,‘能殖百谷百蔬’。”这些古史传说反映了( )

A.历史是杰出人物创造的 B.炎帝是原始农业的先驱

C.神话故事毫无科学依据 D.我国原始农业有了一定发展

二、综合题

16.某班对“华夏之祖”进行了探究活动,请你参与史料的分析与问题的探究:

材料一 “轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方...以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。……帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。”

——《史记·五帝本纪》

(1)材料一中的“轩辕”指谁?

(2)根据所学知识,列举“轩辕”还有哪些贡献。这些贡献对后世产生了什么影响?

材料二 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长……

——《礼记·礼运》

材料三 尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧日:“终不以天下之病而利一人。”

——《史记·五帝本纪》

(3)两则材料反映了我国古代传说中的什么制度?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

(4)请你按担任部落首领的先后顺序排列。分别用一句话对其评价?

图一舜王坪 图二 大禹渡 图三 尧庙

(5)这些都是古代传说中的人物,请你谈谈我们应该怎样理解史实与神话传说的关系?

17.考古发现和远古传说都是学习研究历史的重要途径,阅读下列材料,回答问题。

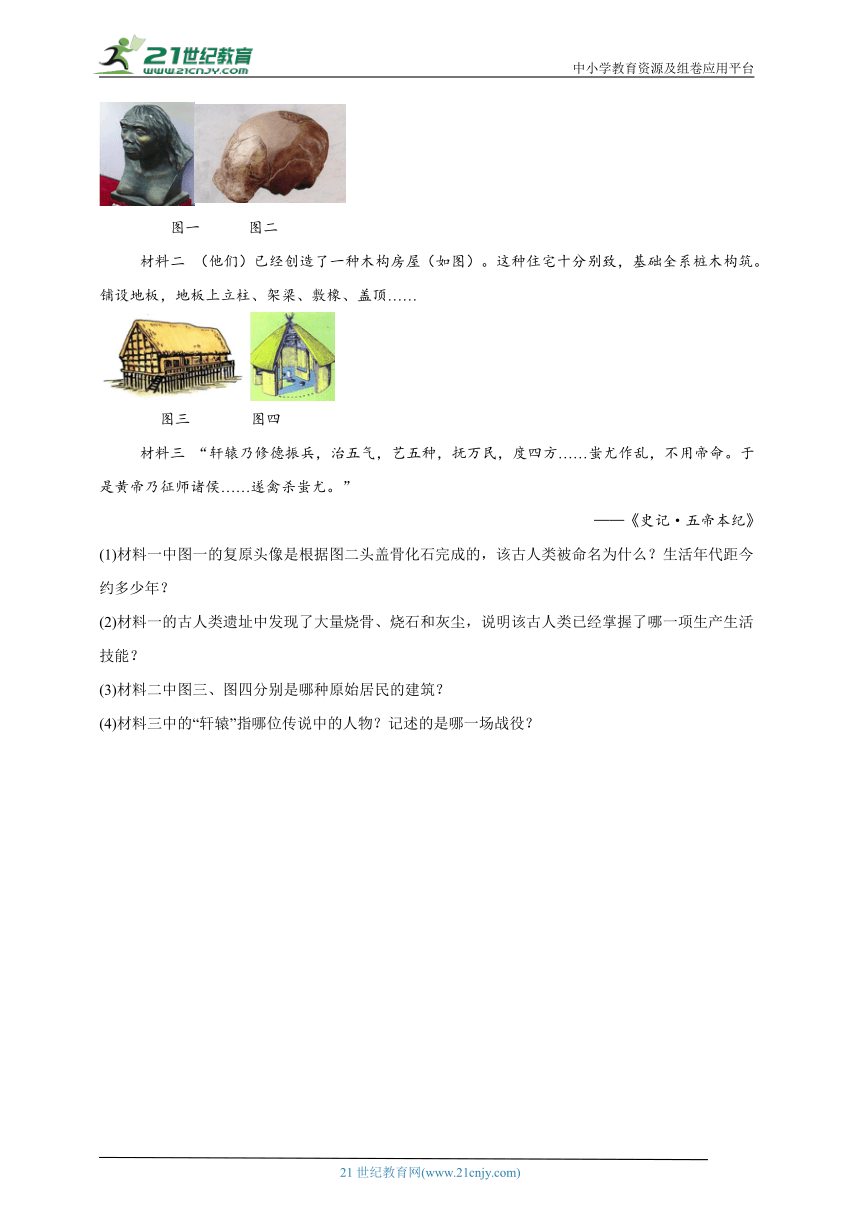

材料一 考古发现的化石

图一 图二

材料二 (他们)已经创造了一种木构房屋(如图)。这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑。铺设地板,地板上立柱、架梁、敷橡、盖顶……

图三 图四

材料三 “轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方……蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯……遂禽杀蚩尤。”

——《史记·五帝本纪》

(1)材料一中图一的复原头像是根据图二头盖骨化石完成的,该古人类被命名为什么?生活年代距今约多少年?

(2)材料一的古人类遗址中发现了大量烧骨、烧石和灰尘,说明该古人类已经掌握了哪一项生产生活技能?

(3)材料二中图三、图四分别是哪种原始居民的建筑?

(4)材料三中的“轩辕”指哪位传说中的人物?记述的是哪一场战役?

参考答案:

1.A

根据题干“包含宫殿区、内城和外城,城北有水利系统,城中有大型广场和高级建筑,墓葬中有祭祀的玉琮、玉璧和象征权力的玉钺”和所学知识可知,早期文明特征包括国家管理机构、城镇、金属工具和文字的出现,题干体现了城镇和国家管理机构的出现,说明良渚古城所处时期的中国出现早期文明特征,A项正确;贫富分化大约出现在原始社会的末期父系氏族时期,主要体现为成员之间财富的差异,材料没有明确点出,排除B项;城市出现规划,但不能说明城市规划十分完美,排除C项;墓葬中有祭祀的玉琮、玉璧和象征权力的玉钺,但没有着重强调玉器制造工艺,排除D项。故选A项。

2.C

题干中在不同地区文化遗址出土龙形玉器或龙形图案、雕饰,说明这些地区虽然地域上有所差异,但文化上具有相似性,充分说明了多元一体的特点,C项正确;题干只展示了不同地区的器物,未涉及地理环境,排除A项;题干反映的是不同地区的龙纹器物,不能说明器物的生活化功用加强,排除B项;不同地区的龙纹器物,无法反映社会阶级的分化,排除D项。故选C项。

3.A

根据题干“2024年4月4日,来大陆参访的中国国民党前主席马英九参加了甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼活动。这是他首次实地祭拜中华人文始祖,在此之前他已多次在台北主持‘遥祭’典礼。《史记》提出‘祖黄帝说’,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先……。”可知,两则材料认为中华民族的共同祖先是黄帝,这种观点有利于强化民族认同,为维护和巩固多民族国家提供了心理支持,A项正确;题干材料表明中华民族的共同祖先是黄帝,“华夷有别”“民族差异”在题干材料中没有体现,排除BC项;民族认同感有助于国家统一,但题干材料主旨是体现民族认同,没有强调国家统一,排除D项。

4.C

炎帝和黄帝被中华民族尊崇为人文初祖,炎帝号神农氏,尝百草,C项正确;盘古是中国民间神话传说人物,在昆仑山开天辟地,盘古开天与中华民族人文始祖无关,排除A项;女娲是中国上古神话中的创世女神,女娲造人与中华民族人文始祖无关,排除B项;愚公移山体现了中国古代劳动人民的信心和毅力,与中华民族人文始祖无关,排除D项。故选C项。

5.B

根据材料“为了治水,大禹曾13年三次路过家门而不入”可知,大禹治水的事迹体现的是中华民族的顽强拼搏、无私奉献的精神,B项正确;艰苦奋斗是一种不怕艰难困苦,奋发图强,艰苦创业的精神,不符合题意,排除A项;爱国主义是指个人或集体对祖国的一种积极和支持的态度,不符合题意,排除C项;民族主义通常是指以维护本民族利益和尊严为出发点的思想与行为,不符合题意,排除D项。故选B项。

6.A

根据材料“良渚古城周边存在大规模水利系统(河道、灌水孔、排水槽),规划有致;存在众多宽大田埂,蔓延近8万平方米”可以得出良渚古城的水利设施等规模较大,体现出良渚古城已经具备强大的组织规划能力,A项正确;材料没有涉及良渚古城以稻谷种植为主,排除B项;材料不能说明良渚农业发展领先于世界水平,排除C项;材料体现良渚古城设施规模大,没有涉及社会阶层的分化问题,排除D项。故选A项。

7.A

依据材料“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”并结合所学知识可知,华夏民族的形成是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,中华民族的形成非一族所成,从古至今,远古时期的部落交错者,互相来往,排除各自之间关于习俗、语言、文化等等方面的差异,而是趋向于走向同一文化认同,在这个过程中,逐渐走向融合,形成了统一民族,我们后世人称呼为诸夏民族,A项正确;诸侯混战客观上促进了民族交融,但不能表述为诸侯混战形成了华夏民族,排除B项;华夏民族是在长期的交流交往交融过程中形成,而非由炎帝和黄帝创立,排除C项;材料没有体现华夏民族是优秀的民族,排除D项。故选A项。

8.A

由题干设问“与炎帝并称为中华民族人文初祖的是”并结合所学可知,黄帝和炎帝打败蚩尤后,逐步形成了华夏族的主体,后人尊称炎帝和黄帝为中华民族的人文始祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,A项正确;嫘祖是黄帝的妻子,会缫丝,擅长纺织,排除B项;大禹治水有功,得到民众爱戴,排除C项;秦始皇建立秦朝,排除D项。故选A项。

9.D

根据材料“中原地区彩陶向周围地区施加影响的年代和达到的区域,与传说中教民制作陶器的炎帝所处的部落联盟兴盛的时间、空间一致”并结合所学可知,考古发现印证了远古传说,这说明,远古传说蕴含着真实的历史,C项正确;材料是说传说的历史价值,不能体现中原地区文化领先于其它地区,排除A项;远古传说即为真实历史,这种说法太绝对,排除B项;材料没有涉及彩陶工艺技术,排除C项。故选D项。

10.A

根据题干“中国人自称龙的传人。源于约8000年前的“龙”形,遍布中华大地,贯穿整个新石器时代直至今天,成为中华民族共有的图腾”和所学知识可知,题干意在说明中华民族有着共同的图腾,说明中华民族有着认同感,A项正确;题干没有涉及革故鼎新的问题,排除B项;道法自然是春秋战国时期道家的思想,排除C项;和而不同是春秋战国时期儒家的思想,排除D项。故选A项。

11.A

据题干“发现了一条上宽下窄的城内沟渠,沟渠底铺的陶水管道节节套扣,且城内高于城外,沟渠排向城外壕沟”和所学知识可知,当时的排水系统设计合理,技术较为先进,这些设施能有效地将城内积水排出,防止城市内涝,A项正确;题干中主要强调的是排水系统,并非水利灌溉,排除B项;城市管理完善是一个较为综合的概念,单从排水系统难以完全体现,表述过于泛化,排除C项;城市规划先进体现在多个方面,排水系统的建设是其中一部分,仅凭排水系统就断定城市规划先进是不全面的,排除D项。故选A项。

12.A

根据题干“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域”结合所学可知,早期国家断代工程与中华文明探源工程通过考古发掘,不仅拓展了中华文明起源和早期国家的认识,展示了中华文明多元一体的独特性。A项正确;材料反映了中华文明的多元一体特点,而材料没有了反映区域文明独立发展,B项正确;材料反映中华文明的多元一体特点,未反映不断创新的华夏文明,排除C项;材料历史研究领域仍然是中华文明起源,排除D项。故选A项。

13.D

根据材料“中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统”可知,中华文明起源的传说虽然来自不同地区,但在逐步走向大一统的过程中揉合在了一起,说明中华文明具有一体性特征,D项正确;创新性强调中华文明的先进性,材料并未涉及,排除A项;区域性差异只能反映一部分材料内容,排除B项;连续性强调中华文明前后继承关系,材料无法体现,排除C项。故选D项。

14.C

炎帝和黄帝是中华民族的人文始祖,相传,“神农氏教民播种五谷”、“黄帝教民养蚕缫丝”, 这些神话传说反映出中华文明的核心是农耕文明,C项正确;神话传说只是载体,不是中华文明的核心,排除A项;材料强调的是农耕,而不是社会平等,排除B项;材料体现的是农耕方式,农耕文明,而不是采集狩猎的游牧文明,排除D项。故选C项。

15.D

根据题干材料“神农氏创造了耒耜,教民耕作,种植各种谷物,烈山氏之子曰柱,“能殖百谷百蔬’”可知,反映了神农氏教民耕作,烈山氏种植谷蔬的传说,体现了原始社会时期我国农业发展的历史信息,说明此时我国原始农业有了一定发展,D项正确;历史人民群众创造的,排除A项;题干还涉及了“烈山氏之子曰柱”,而且题干内容均是传说,因此无法得出炎帝是原始农业的先驱,排除B项;神话故事中内容如果能与考古相印证,就说明其中含有一定的事实成分,因此毫无科学依据的说法有误,排除C项。故选D项。

16.(1)黄帝。

(2)相传黄帝教人们建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础。

(3)禅让制;用人要发扬民主,重视贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

(4)图三、一、二;尧节俭、朴素、爱民,舜吃苦耐劳、孝顺父母,禹治水有功。

(5)在古代认为两者没有区别,近代随着考古学的兴起而出现了区别。如今,两者既有联系又有区别,考古资料证实的传说为“史实”,没有经过考古证实的传说仍为“传说”。

(1)依据材料“以与炎帝战于阪泉之野”可知,“轩辕”指黄帝。

(2)第一小问,依据所学知识可知,黄帝是传说中黄河流域部落联盟的首领,相传黄帝已能建造宫室,制作衣裳,挖掘水井等。第二小问,依据所学知识可知,为后世的衣食住行奠定了基础。

(3)第一小问,依据材料“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。”可知,反映了我国传说中的“禅让制”。第二小问为开放性试题,言之有理即可,如用人要发扬民主,重视贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准等等。

(4)第一小问,依据所学知识可知,部落首领的顺序为尧舜禹,即图三、图二、图一。第二小问,依据所学知识可知,尧节俭、朴素、爱民,舜吃苦耐劳、孝顺父母,禹治水有功。

(5)依据所学知识可知,两者之间既有区别又有联系。区别:远古传说,是在文字发明以前人们口耳相传的神话传说,是一种对上古时代历史的夸张;历史事实,是完全真实存在的客观事实。联系:远古传说中有某些比较可靠的历史资料,是真实的历史,并已被考古发掘所证实,没有经过考古证实的传说仍为“传说”。

17.(1)北京人;70-20万年。

(2)学会使用火,会长时间保存火种。

(3)河姆渡人;半坡人。

(4)黄帝;涿鹿之战。

(1)原始人类和时间:图一的复原头像是根据图二头盖骨化石完成的,该古人类被命名为北京人,他们生活年代距今约七十万年至二十万年。

(2)生活技能:在材料一的古人类遗址中,发现了大量烧骨、烧石灰尘,这表明该古人类已经掌握了使用火,并能长时间保存火种,用以烧烤食物的生产生活技能。

(3) 居民与建筑:根据所学知识可知,材料二中,图一是河姆渡原始居民的干栏式房屋,由于河姆渡地处长江流域浙江余姚,降水较多,湿热环境因而居住干栏式建筑,图二是半坡居民的半地穴式圆形房屋。 体现了远古先民因地制宜的智慧。

(4)人物:材料三“轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方”,结合所学知识可知,“轩辕”指的是黄帝,是传说中的人物。

战争:根据材料“蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯……遂禽杀蚩尤。”,结合所学知识可知,材料记述的是涿鹿之战,这场战役是黄帝领导的与蚩尤之间的战争。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.3 中华文明的起源 基础检测

2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册

一、选择题

1.良渚古城遗址距今5300—4300年,包含宫殿区、内城和外城,城北有水利系统,城中有大型广场和高级建筑,墓葬中有祭祀的玉琮、玉璧和象征权力的玉钺。这说明当时( )

A.出现早期文明特征 B.贫富分化非常严重

C.城市规划十分完美 D.玉器工艺世界领先

2.下表为我国不同地区出土的新石器时代的器物,这些器物均有“龙”的元素。这说明( )

三星塔拉遗址 红山玉龙(内蒙古) 陶寺遗址 彩绘龙纹陶盘(山西) 齐家文化遗址 凸堆龙纹红陶罐(甘肃) 良渚遗址 龙首玉镯(浙江)

A.地理环境影响人类文明发展 B.器物的生活化功用加强

C.中华文明具有多元一体特点 D.当时社会阶级分化明显

3.2024年4月4日,来大陆参访的中国国民党前主席马英九参加了甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼活动。这是他首次实地祭拜中华人文始祖,在此之前他已多次在台北主持“遥祭”典礼。《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先……。这两则材料体现的共同观念是( )

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

4.神话传说展现了上古时代丰富多彩的社会生活,下列神话传说与中华民族人文始祖有关的是( )

A.盘古开天 B.女娲造人 C.神农尝草 D.愚公移山

5.据《史记 夏本纪》记载:为了治水,大禹曾13年三次路过家门而不入。“三过家门而不入”被传为美谈,至今仍为人们所传颂。这体现的是中华民族的( )

A.艰苦奋斗精神 B.无私奉献精神 C.爱国主义精神 D.民族主义精神

6.考古发现,良渚古城周边存在大规模水利系统(河道、灌水孔、排水槽),规划有致;存在众多宽大田埂,蔓延近8万平方米。这表明当时该地区( )

A.具备强大的组织规划能力 B.经济生活以稻谷种植为主

C.农业发展领先于世界水平 D.社会阶层的分化现象明显

7.“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”材料反映的是( )

A.民族交融,在杂居相处中不断交往形成华夏民族

B.诸侯混战形成了华夏民族

C.华夏民族由炎帝和黄帝创立

D.华夏民族是优秀的民族

8.2024年6月2日,炎帝诞辰纪念日,在湖北随州举行了“炎帝神农大典”。追溯历史,与炎帝并称为中华民族人文初祖的是( )

A.黄帝 B.嫘祖 C.大禹 D.秦始皇

9.考古研究发现,中原地区彩陶向周围地区施加影响的年代和达到的区域,与传说中教民制作陶器的炎帝所处的部落联盟兴盛的时间、空间一致。这表明( )

A.中原地区文化领先 B.远古传说即为真实历史

C.彩陶工艺技术成熟 D.考古发现印证远古传说

10.中国人自称龙的传人。源于约8000年前的“龙”形,遍布中华大地,贯穿整个新石器时代直至今天,成为中华民族共有的图腾。这最能体现的中华人文精神是( )

A.华夏认同 B.革故鼎新 C.道法自然 D.和而不同

11.在河南平粮台古城遗址,发现了一条上宽下窄的城内沟渠,沟渠底铺的陶水管道节节套扣,且城内高于城外,沟渠排向城外壕沟。这表明,当时( )

A.排水技术先进 B.水利灌溉发达 C.城市管理完善 D.城市规划先进

12.1996年至2000年启动的“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而2004年至2016年启动的“中华文明探源工程”则把发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域。上述研究反映了( )

A.对多元一体文明认识程度加深 B.各区域文明基本独立发展

C.华夏文明具有不断创新的特征 D.历史研究领域的不断扩展

13.中国人耳熟能详的盘古开天、女娲造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统。这表明,中华文明具有( )

A.创新性特质 B.区域性差异 C.连续性特点 D.一体性特征

14.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”、“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.神话传说 B.和谐平等的社会秩序

C.农耕文明 D.采集狩猎的游牧文明

15.“神农氏发明了耒耜,教民耕作,种植各种谷物。烈山氏之子曰柱,‘能殖百谷百蔬’。”这些古史传说反映了( )

A.历史是杰出人物创造的 B.炎帝是原始农业的先驱

C.神话故事毫无科学依据 D.我国原始农业有了一定发展

二、综合题

16.某班对“华夏之祖”进行了探究活动,请你参与史料的分析与问题的探究:

材料一 “轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方...以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。……帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。”

——《史记·五帝本纪》

(1)材料一中的“轩辕”指谁?

(2)根据所学知识,列举“轩辕”还有哪些贡献。这些贡献对后世产生了什么影响?

材料二 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长……

——《礼记·礼运》

材料三 尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧日:“终不以天下之病而利一人。”

——《史记·五帝本纪》

(3)两则材料反映了我国古代传说中的什么制度?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

(4)请你按担任部落首领的先后顺序排列。分别用一句话对其评价?

图一舜王坪 图二 大禹渡 图三 尧庙

(5)这些都是古代传说中的人物,请你谈谈我们应该怎样理解史实与神话传说的关系?

17.考古发现和远古传说都是学习研究历史的重要途径,阅读下列材料,回答问题。

材料一 考古发现的化石

图一 图二

材料二 (他们)已经创造了一种木构房屋(如图)。这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑。铺设地板,地板上立柱、架梁、敷橡、盖顶……

图三 图四

材料三 “轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方……蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯……遂禽杀蚩尤。”

——《史记·五帝本纪》

(1)材料一中图一的复原头像是根据图二头盖骨化石完成的,该古人类被命名为什么?生活年代距今约多少年?

(2)材料一的古人类遗址中发现了大量烧骨、烧石和灰尘,说明该古人类已经掌握了哪一项生产生活技能?

(3)材料二中图三、图四分别是哪种原始居民的建筑?

(4)材料三中的“轩辕”指哪位传说中的人物?记述的是哪一场战役?

参考答案:

1.A

根据题干“包含宫殿区、内城和外城,城北有水利系统,城中有大型广场和高级建筑,墓葬中有祭祀的玉琮、玉璧和象征权力的玉钺”和所学知识可知,早期文明特征包括国家管理机构、城镇、金属工具和文字的出现,题干体现了城镇和国家管理机构的出现,说明良渚古城所处时期的中国出现早期文明特征,A项正确;贫富分化大约出现在原始社会的末期父系氏族时期,主要体现为成员之间财富的差异,材料没有明确点出,排除B项;城市出现规划,但不能说明城市规划十分完美,排除C项;墓葬中有祭祀的玉琮、玉璧和象征权力的玉钺,但没有着重强调玉器制造工艺,排除D项。故选A项。

2.C

题干中在不同地区文化遗址出土龙形玉器或龙形图案、雕饰,说明这些地区虽然地域上有所差异,但文化上具有相似性,充分说明了多元一体的特点,C项正确;题干只展示了不同地区的器物,未涉及地理环境,排除A项;题干反映的是不同地区的龙纹器物,不能说明器物的生活化功用加强,排除B项;不同地区的龙纹器物,无法反映社会阶级的分化,排除D项。故选C项。

3.A

根据题干“2024年4月4日,来大陆参访的中国国民党前主席马英九参加了甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼活动。这是他首次实地祭拜中华人文始祖,在此之前他已多次在台北主持‘遥祭’典礼。《史记》提出‘祖黄帝说’,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先……。”可知,两则材料认为中华民族的共同祖先是黄帝,这种观点有利于强化民族认同,为维护和巩固多民族国家提供了心理支持,A项正确;题干材料表明中华民族的共同祖先是黄帝,“华夷有别”“民族差异”在题干材料中没有体现,排除BC项;民族认同感有助于国家统一,但题干材料主旨是体现民族认同,没有强调国家统一,排除D项。

4.C

炎帝和黄帝被中华民族尊崇为人文初祖,炎帝号神农氏,尝百草,C项正确;盘古是中国民间神话传说人物,在昆仑山开天辟地,盘古开天与中华民族人文始祖无关,排除A项;女娲是中国上古神话中的创世女神,女娲造人与中华民族人文始祖无关,排除B项;愚公移山体现了中国古代劳动人民的信心和毅力,与中华民族人文始祖无关,排除D项。故选C项。

5.B

根据材料“为了治水,大禹曾13年三次路过家门而不入”可知,大禹治水的事迹体现的是中华民族的顽强拼搏、无私奉献的精神,B项正确;艰苦奋斗是一种不怕艰难困苦,奋发图强,艰苦创业的精神,不符合题意,排除A项;爱国主义是指个人或集体对祖国的一种积极和支持的态度,不符合题意,排除C项;民族主义通常是指以维护本民族利益和尊严为出发点的思想与行为,不符合题意,排除D项。故选B项。

6.A

根据材料“良渚古城周边存在大规模水利系统(河道、灌水孔、排水槽),规划有致;存在众多宽大田埂,蔓延近8万平方米”可以得出良渚古城的水利设施等规模较大,体现出良渚古城已经具备强大的组织规划能力,A项正确;材料没有涉及良渚古城以稻谷种植为主,排除B项;材料不能说明良渚农业发展领先于世界水平,排除C项;材料体现良渚古城设施规模大,没有涉及社会阶层的分化问题,排除D项。故选A项。

7.A

依据材料“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”并结合所学知识可知,华夏民族的形成是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,中华民族的形成非一族所成,从古至今,远古时期的部落交错者,互相来往,排除各自之间关于习俗、语言、文化等等方面的差异,而是趋向于走向同一文化认同,在这个过程中,逐渐走向融合,形成了统一民族,我们后世人称呼为诸夏民族,A项正确;诸侯混战客观上促进了民族交融,但不能表述为诸侯混战形成了华夏民族,排除B项;华夏民族是在长期的交流交往交融过程中形成,而非由炎帝和黄帝创立,排除C项;材料没有体现华夏民族是优秀的民族,排除D项。故选A项。

8.A

由题干设问“与炎帝并称为中华民族人文初祖的是”并结合所学可知,黄帝和炎帝打败蚩尤后,逐步形成了华夏族的主体,后人尊称炎帝和黄帝为中华民族的人文始祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,A项正确;嫘祖是黄帝的妻子,会缫丝,擅长纺织,排除B项;大禹治水有功,得到民众爱戴,排除C项;秦始皇建立秦朝,排除D项。故选A项。

9.D

根据材料“中原地区彩陶向周围地区施加影响的年代和达到的区域,与传说中教民制作陶器的炎帝所处的部落联盟兴盛的时间、空间一致”并结合所学可知,考古发现印证了远古传说,这说明,远古传说蕴含着真实的历史,C项正确;材料是说传说的历史价值,不能体现中原地区文化领先于其它地区,排除A项;远古传说即为真实历史,这种说法太绝对,排除B项;材料没有涉及彩陶工艺技术,排除C项。故选D项。

10.A

根据题干“中国人自称龙的传人。源于约8000年前的“龙”形,遍布中华大地,贯穿整个新石器时代直至今天,成为中华民族共有的图腾”和所学知识可知,题干意在说明中华民族有着共同的图腾,说明中华民族有着认同感,A项正确;题干没有涉及革故鼎新的问题,排除B项;道法自然是春秋战国时期道家的思想,排除C项;和而不同是春秋战国时期儒家的思想,排除D项。故选A项。

11.A

据题干“发现了一条上宽下窄的城内沟渠,沟渠底铺的陶水管道节节套扣,且城内高于城外,沟渠排向城外壕沟”和所学知识可知,当时的排水系统设计合理,技术较为先进,这些设施能有效地将城内积水排出,防止城市内涝,A项正确;题干中主要强调的是排水系统,并非水利灌溉,排除B项;城市管理完善是一个较为综合的概念,单从排水系统难以完全体现,表述过于泛化,排除C项;城市规划先进体现在多个方面,排水系统的建设是其中一部分,仅凭排水系统就断定城市规划先进是不全面的,排除D项。故选A项。

12.A

根据题干“夏商周断代工程”,主要集中在黄河流域进行考古遗址遗物的发掘研究;而发掘研究的范围扩展到长城以北的红山文化、石峁文化,向南扩展到淮河流域的凌家滩文化、长江流域的良渚文化、石家河文化等区域”结合所学可知,早期国家断代工程与中华文明探源工程通过考古发掘,不仅拓展了中华文明起源和早期国家的认识,展示了中华文明多元一体的独特性。A项正确;材料反映了中华文明的多元一体特点,而材料没有了反映区域文明独立发展,B项正确;材料反映中华文明的多元一体特点,未反映不断创新的华夏文明,排除C项;材料历史研究领域仍然是中华文明起源,排除D项。故选A项。

13.D

根据材料“中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统”可知,中华文明起源的传说虽然来自不同地区,但在逐步走向大一统的过程中揉合在了一起,说明中华文明具有一体性特征,D项正确;创新性强调中华文明的先进性,材料并未涉及,排除A项;区域性差异只能反映一部分材料内容,排除B项;连续性强调中华文明前后继承关系,材料无法体现,排除C项。故选D项。

14.C

炎帝和黄帝是中华民族的人文始祖,相传,“神农氏教民播种五谷”、“黄帝教民养蚕缫丝”, 这些神话传说反映出中华文明的核心是农耕文明,C项正确;神话传说只是载体,不是中华文明的核心,排除A项;材料强调的是农耕,而不是社会平等,排除B项;材料体现的是农耕方式,农耕文明,而不是采集狩猎的游牧文明,排除D项。故选C项。

15.D

根据题干材料“神农氏创造了耒耜,教民耕作,种植各种谷物,烈山氏之子曰柱,“能殖百谷百蔬’”可知,反映了神农氏教民耕作,烈山氏种植谷蔬的传说,体现了原始社会时期我国农业发展的历史信息,说明此时我国原始农业有了一定发展,D项正确;历史人民群众创造的,排除A项;题干还涉及了“烈山氏之子曰柱”,而且题干内容均是传说,因此无法得出炎帝是原始农业的先驱,排除B项;神话故事中内容如果能与考古相印证,就说明其中含有一定的事实成分,因此毫无科学依据的说法有误,排除C项。故选D项。

16.(1)黄帝。

(2)相传黄帝教人们建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础。

(3)禅让制;用人要发扬民主,重视贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

(4)图三、一、二;尧节俭、朴素、爱民,舜吃苦耐劳、孝顺父母,禹治水有功。

(5)在古代认为两者没有区别,近代随着考古学的兴起而出现了区别。如今,两者既有联系又有区别,考古资料证实的传说为“史实”,没有经过考古证实的传说仍为“传说”。

(1)依据材料“以与炎帝战于阪泉之野”可知,“轩辕”指黄帝。

(2)第一小问,依据所学知识可知,黄帝是传说中黄河流域部落联盟的首领,相传黄帝已能建造宫室,制作衣裳,挖掘水井等。第二小问,依据所学知识可知,为后世的衣食住行奠定了基础。

(3)第一小问,依据材料“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。”可知,反映了我国传说中的“禅让制”。第二小问为开放性试题,言之有理即可,如用人要发扬民主,重视贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准等等。

(4)第一小问,依据所学知识可知,部落首领的顺序为尧舜禹,即图三、图二、图一。第二小问,依据所学知识可知,尧节俭、朴素、爱民,舜吃苦耐劳、孝顺父母,禹治水有功。

(5)依据所学知识可知,两者之间既有区别又有联系。区别:远古传说,是在文字发明以前人们口耳相传的神话传说,是一种对上古时代历史的夸张;历史事实,是完全真实存在的客观事实。联系:远古传说中有某些比较可靠的历史资料,是真实的历史,并已被考古发掘所证实,没有经过考古证实的传说仍为“传说”。

17.(1)北京人;70-20万年。

(2)学会使用火,会长时间保存火种。

(3)河姆渡人;半坡人。

(4)黄帝;涿鹿之战。

(1)原始人类和时间:图一的复原头像是根据图二头盖骨化石完成的,该古人类被命名为北京人,他们生活年代距今约七十万年至二十万年。

(2)生活技能:在材料一的古人类遗址中,发现了大量烧骨、烧石灰尘,这表明该古人类已经掌握了使用火,并能长时间保存火种,用以烧烤食物的生产生活技能。

(3) 居民与建筑:根据所学知识可知,材料二中,图一是河姆渡原始居民的干栏式房屋,由于河姆渡地处长江流域浙江余姚,降水较多,湿热环境因而居住干栏式建筑,图二是半坡居民的半地穴式圆形房屋。 体现了远古先民因地制宜的智慧。

(4)人物:材料三“轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方”,结合所学知识可知,“轩辕”指的是黄帝,是传说中的人物。

战争:根据材料“蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯……遂禽杀蚩尤。”,结合所学知识可知,材料记述的是涿鹿之战,这场战役是黄帝领导的与蚩尤之间的战争。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史