第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩张(共33张PPT)选择性必修3 文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩张(共33张PPT)选择性必修3 文化交流与传播 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-24 22:11:48 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

“洋船争出是官商,十字门开向二洋。

五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”

——(清)屈大均《广州竹枝词(其四)》

问题:竹枝词中所描述的是什么?该场景最初发生在什么时候?

金山珠海,天子南库

一起走进广州十三行博物馆,穿“粤”三百年,看当年商贸盛景!

选择性必修三 第10课

近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

博物馆展览中的

十三行

商贸与文化交流

广州十三行博物馆镇馆之宝

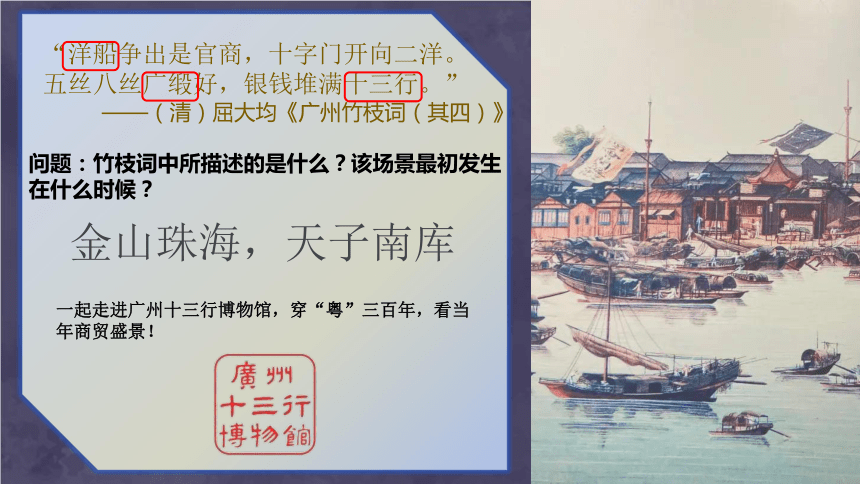

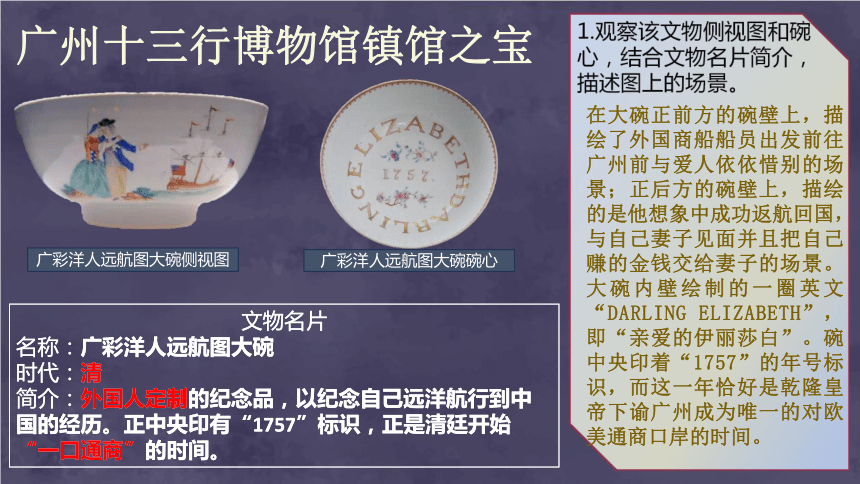

文物名片

名称:广彩洋人远航图大碗

时代:清

简介:外国人定制的纪念品,以纪念自己远洋航行到中国的经历。正中央印有“1757”标识,正是清廷开始“一口通商”的时间。

广彩洋人远航图大碗侧视图

广彩洋人远航图大碗碗心

文物名片

名称:广彩洋人远航图大碗

时代:清

简介:外国人定制的纪念品,以纪念自己远洋航行到中国的经历。正中央印有“1757”标识,正是清廷开始“一口通商”的时间。

1.观察该文物侧视图和碗心,结合文物名片简介,描述图上的场景。

在大碗正前方的碗壁上,描绘了外国商船船员出发前往广州前与爱人依依惜别的场景;正后方的碗壁上,描绘的是他想象中成功返航回国,与自己妻子见面并且把自己赚的金钱交给妻子的场景。大碗内壁绘制的一圈英文“DARLING ELIZABETH”,即“亲爱的伊丽莎白”。碗中央印着“1757”的年号标识,而这一年恰好是乾隆皇帝下谕广州成为唯一的对欧美通商口岸的时间。

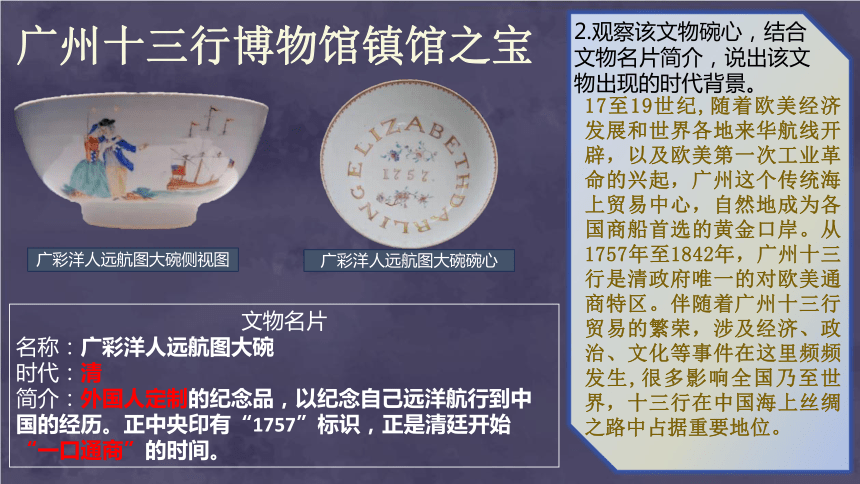

广州十三行博物馆镇馆之宝

2.观察该文物碗心,结合文物名片简介,说出该文物出现的时代背景。

17至19世纪,随着欧美经济发展和世界各地来华航线开辟,以及欧美第一次工业革命的兴起,广州这个传统海上贸易中心,自然地成为各国商船首选的黄金口岸。从1757年至1842年,广州十三行是清政府唯一的对欧美通商特区。伴随着广州十三行贸易的繁荣,涉及经济、政治、文化等事件在这里频频发生,很多影响全国乃至世界,十三行在中国海上丝绸之路中占据重要地位。

文物名片

名称:广彩洋人远航图大碗

时代:清

简介:外国人定制的纪念品,以纪念自己远洋航行到中国的经历。正中央印有“1757”标识,正是清廷开始“一口通商”的时间。

广彩洋人远航图大碗侧视图

广彩洋人远航图大碗碗心

图示油画《清代广州十三行》位于广州十三行博物馆序厅。

熙熙攘攘的商船出现在当时的广州黄埔港,将中国的茶叶、丝绸、瓷器运往世界各地市场(以欧洲为主)。

当时世界的贸易市场如何?随着时代的发展,又发生了什么变化?

01

走出十三行:

商贸交往全球化

走出十三行:商贸交往全球化

(一)15世纪末至18世纪中

据不完全统计,当时经常来广州贸易的国家和地区有:亚洲的越南、柬埔寨、缅甸、泰国、新加坡、马来西亚、苏门答腊、爪哇、菲律宾、印度、孟加拉、伊朗、日本、朝鲜等;欧洲的葡、西、荷、奥、瑞典、丹麦、英、法、普鲁士、意、俄等国;南北美洲的智利、秘鲁、墨西哥、美国等;非洲的埃及;大洋洲的澳大利亚等。——摘自《广州十三行沧桑》

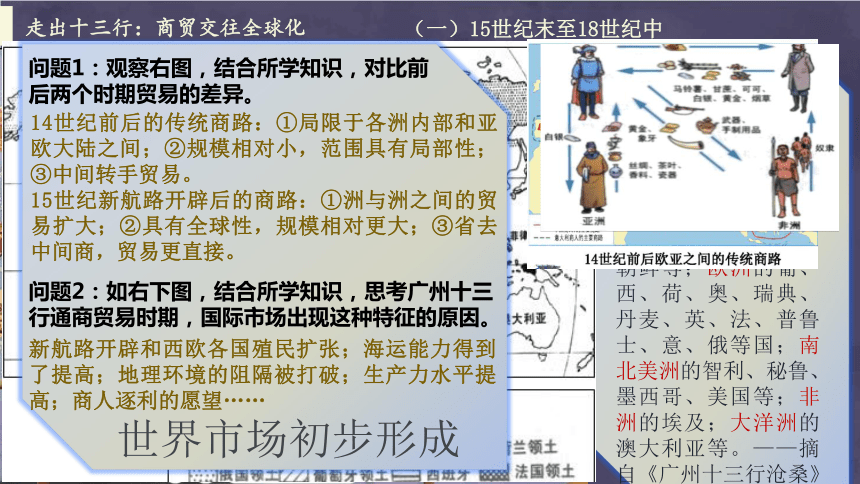

问题1:观察右图,结合所学知识,对比前后两个时期贸易的差异。

问题2:如右下图,结合所学知识,思考广州十三行通商贸易时期,国际市场出现这种特征的原因。

14世纪前后的传统商路:①局限于各洲内部和亚欧大陆之间;②规模相对小,范围具有局部性;③中间转手贸易。

15世纪新航路开辟后的商路:①洲与洲之间的贸易扩大;②具有全球性,规模相对更大;③省去中间商,贸易更直接。

新航路开辟和西欧各国殖民扩张;海运能力得到了提高;地理环境的阻隔被打破;生产力水平提高;商人逐利的愿望……

世界市场初步形成

走出十三行:商贸交往全球化

(二)18世纪下半叶至20世纪初

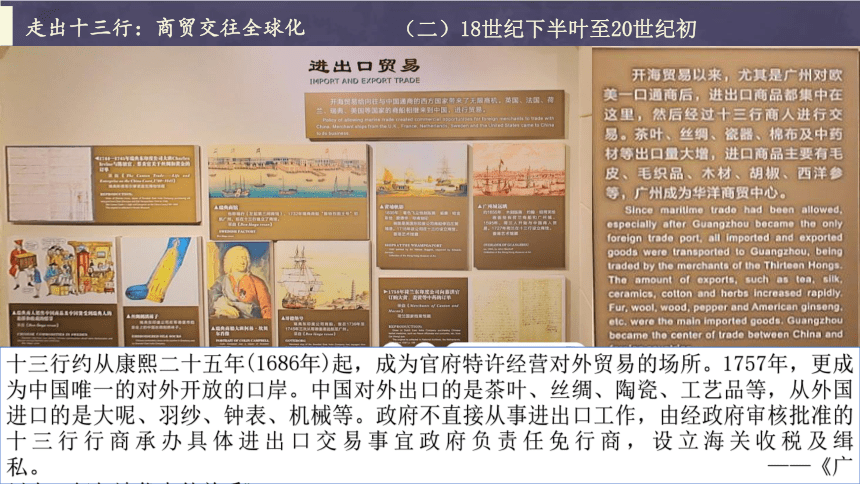

十三行约从康熙二十五年(1686年)起,成为官府特许经营对外贸易的场所。1757年,更成为中国唯一的对外开放的口岸。中国对外出口的是茶叶、丝绸、陶瓷、工艺品等,从外国进口的是大呢、羽纱、钟表、机械等。政府不直接从事进出口工作,由经政府审核批准的十三行行商承办具体进出口交易事宜政府负责任免行商,设立海关收税及缉私。 ——《广州十三行与清代中外关系》

走出十三行:商贸交往全球化

(二)18世纪下半叶至20世纪初

与英国的贸易情况:

——《广州十三行沧桑》

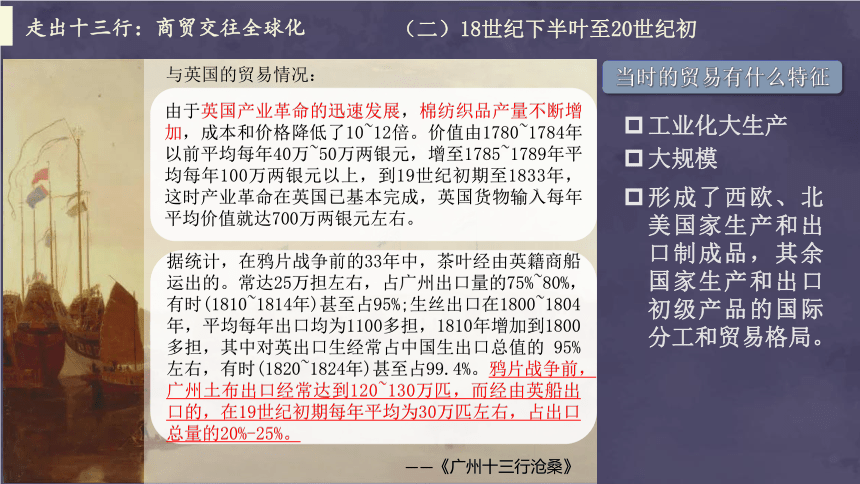

由于英国产业革命的迅速发展,棉纺织品产量不断增加,成本和价格降低了10~12倍。价值由1780~1784年以前平均每年40万~50万两银元,增至1785~1789年平均每年100万两银元以上,到19世纪初期至1833年,这时产业革命在英国已基本完成,英国货物输人每年平均价值就达700万两银元左右。

据统计,在鸦片战争前的33年中,茶叶经由英籍商船运出的。常达25万担左右,占广州出口量的75%~80%,有时(1810~1814年)甚至占95%;生丝出口在1800~1804年,平均每年出口均为1100多担,1810年增加到1800多担,其中对英出口生经常占中国生出口总值的 95%左右,有时(1820~1824年)甚至占99.4%。鸦片战争前,广州土布出口经常达到120~130万匹,而经由英船出口的,在19世纪初期每年平均为30万匹左右,占出口总量的20%-25%。

由于英国产业革命的迅速发展,棉纺织品产量不断增加,成本和价格降低了10~12倍。价值由1780~1784年以前平均每年40万~50万两银元,增至1785~1789年平均每年100万两银元以上,到19世纪初期至1833年,这时产业革命在英国已基本完成,英国货物输入每年平均价值就达700万两银元左右。

据统计,在鸦片战争前的33年中,茶叶经由英籍商船运出的。常达25万担左右,占广州出口量的75%~80%,有时(1810~1814年)甚至占95%;生丝出口在1800~1804年,平均每年出口均为1100多担,1810年增加到1800多担,其中对英出口生经常占中国生出口总值的 95%左右,有时(1820~1824年)甚至占99.4%。鸦片战争前,广州土布出口经常达到120~130万匹,而经由英船出口的,在19世纪初期每年平均为30万匹左右,占出口总量的20%-25%。

当时的贸易有什么特征

工业化大生产

大规模

形成了西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品的国际分工和贸易格局。

走出十三行:商贸交往全球化

(二)18世纪下半叶至20世纪初

与美国的贸易情况:

——《广州十三行沧桑》

美国输华的主要是人参、皮货、棉布;1784年“中国皇后”号商船首次来广州,就载有40吨人参,1822、1824年分别达5000~6000担。后皮货代替人参成为运往广州的主要商品。1805~1834年间,美国运往广州的各种皮货,价值达1500万~2000万银元。1826年以后,美国棉布运销广州到1833年已达到50万银元,粗布和粗斜纹布在中国已开始居于优势地位。

在中国输美商品中,茶叶每年经美船运出的常达3.7万~7.5万担,约占广州出口量的13%-20%;生丝,经美船运出,每年也常达100~300担,约占广州出口量的3%-5%;土布,经美船运出的,1800~1825年每年为70万~80万匹左右,约占广州出口量的60%-70%,1826年以后,运量逐渐减少,但亦仍占广州出口量的40%左右。中国一直在中美贸易中居于出超地位。

美国输华的主要是人参、皮货、棉布;1784年“中国皇后”号商船首次来广州,就载有40吨人参,1822、1824年分别达5000~6000担。后皮货代替人参成为运往广州的主要商品。1805~1834年间,美国运往广州的各种皮货,价值达1500万~2000万银元。1826年以后,美国棉布运销广州到1833年已达到50万银元,粗布和粗斜纹布在中国已开始居于优势地位。

在中国输美商品中,茶叶每年经美船运出的常达3.7万~7.5万担,约占广州出口量的13%-20%;生丝,经美船运出,每年也常达100~300担,约占广州出口量的3%-5%;土布,经美船运出的,1800~1825年每年为70万~80万匹左右,约占广州出口量的60%-70%,1826年以后,运量逐渐减少,但亦仍占广州出口量的40%左右。中国一直在中美贸易中居于出超地位。

为什么有这样的特征

当时的贸易有什么特征

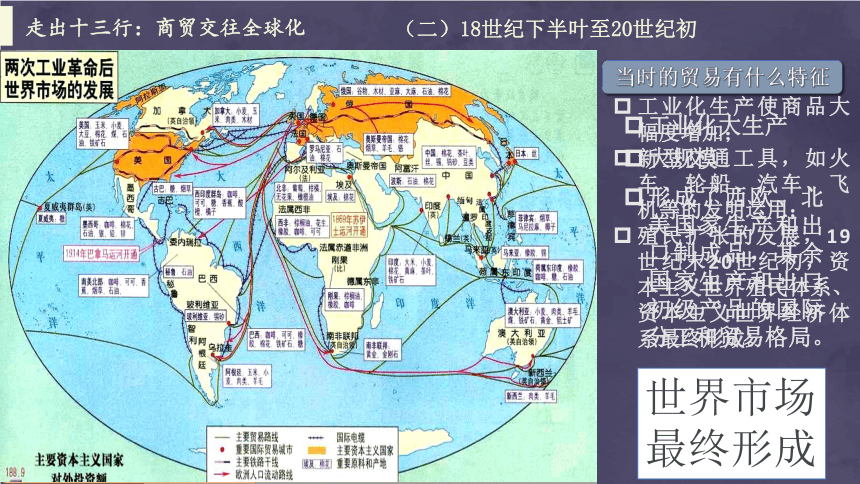

工业化生产使商品大幅度增加;

新型交通工具,如火车、轮船、汽车、飞机等的发明运用;

殖民扩张的发展,19世纪末20世纪初,资本主义世界殖民体系、资本主义世界经济体系最终形成。

19世纪茶叶加工贸易通草画

中外商人在商馆洽谈生意

世界市场最终形成

工业化大生产

大规模

形成了西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品的国际分工和贸易格局。

走出十三行:商贸交往全球化

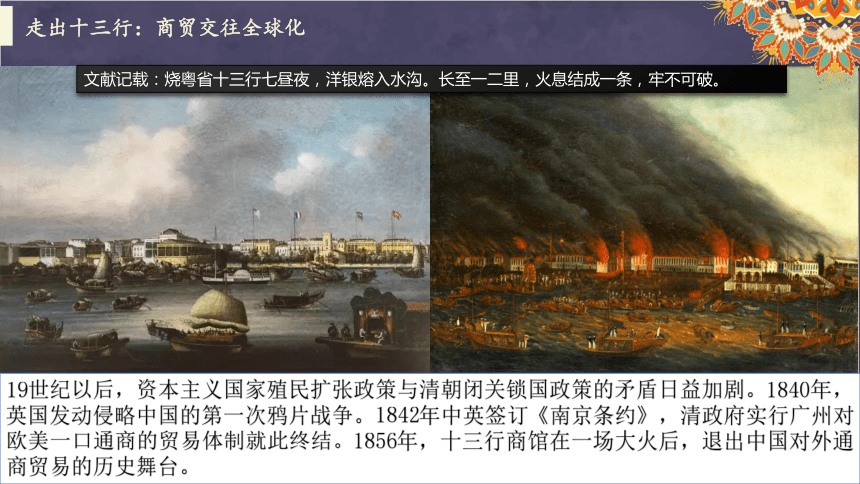

19世纪以后,资本主义国家殖民扩张政策与清朝闭关锁国政策的矛盾日益加剧。1840年,英国发动侵略中国的第一次鸦片战争。1842年中英签订《南京条约》,清政府实行广州对欧美一口通商的贸易体制就此终结。1856年,十三行商馆在一场大火后,退出中国对外通商贸易的历史舞台。

文献记载:烧粤省十三行七昼夜,洋银熔入水沟。长至一二里,火息结成一条,牢不可破。

十三行商馆——作为18-19世纪的世界商贸重镇,虽然已经退出历史舞台,但世界商贸仍然在继续向前发展,十三行的故事在100年后的广州又重新上演。

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

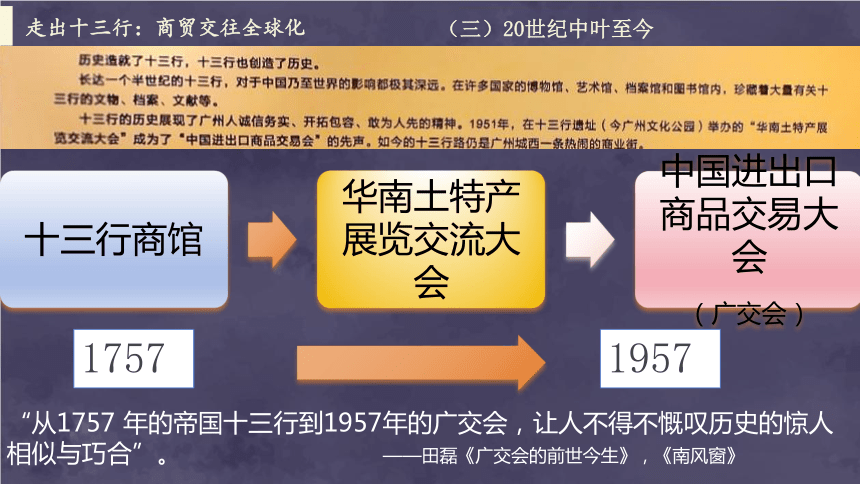

“从1757 年的帝国十三行到1957年的广交会,让人不得不慨叹历史的惊人相似与巧合”。 ——田磊《广交会的前世今生》,《南风窗》

1757

1957

走出十三行:商贸交往全球化

冷战时的经济表现

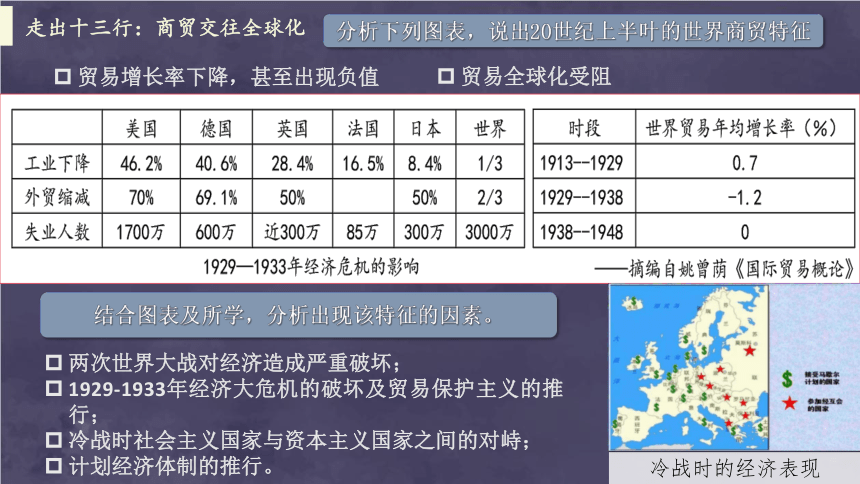

分析下列图表,说出20世纪上半叶的世界商贸特征

贸易增长率下降,甚至出现负值

贸易全球化受阻

结合图表及所学,分析出现该特征的因素。

两次世界大战对经济造成严重破坏;

1929-1933年经济大危机的破坏及贸易保护主义的推行;

冷战时社会主义国家与资本主义国家之间的对峙;

计划经济体制的推行。

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

成立之初的新中国,很长一段时间里,中国与世界发生联系只有两条通道:一条是从莫斯科到北京的空中通道及铁路通道;一条是从香港、澳门进来。前者承担更多的是政治功能,而后者则主要用于经济交流。1952 年,莫斯科经济会议以后,英国48 家集团来中国访问,先头人物就是澳门进来,经广州,一路北上。

广交会的诞生:

对于一个充满激情热火朝天建设社会主义的新国家来说,经济上迫切需要打破西方国家对中国的贸易封锁,换取硬通货,支持国家建设。而要达成这一目标,中国人自有中国人的智慧:1957年,就是广州了。

——《广交会的前世今生》

寻找出路

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

结合所学知识,分析左表的特征

从1950年开始,世界贸易出口总值一直增长,且70年代后增长速度飞快。

广交会开办以来,总体上看,出口成交额呈增长趋势,且发展趋势与世界贸易发展趋势相同。

世界贸易发展曲线图

广交会出口成交额曲线图

结合所学,分析上述特征出现原因

中国改革开放进一步深化;

冷战的结束;

世界贸易组织的成立,经济全球化加速发展;

交通、信息技术等的进步;

跨国公司的发展。

世界贸易组织成员国

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

2024年4月15日至5月5日,第135届中国进出口商品交易会在广州举行。截至5月4日,共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会,比上届增长24.5%;线下出口成交247亿美元,比上届增长10.7%。

广交会促进了中国与世界各国的经贸合作与交流。广交会中许多外商与中国企业建立了长期稳定的合作关系,共同开拓国际市场。这种合作不仅推动了中国对外贸易的发展,也为世界经济的繁荣作出了积极贡献。

“严格意义上的经济全球化发生在20世纪80年代末90年代初,全球化之所以发生在这个时候,第一靠全球的信息网络化,第二靠全球市场化的变革。前者为全球化提供了技术上的保障,后者为全球化提供了体制上的保障。”

——摘编自陈宝森《经济全球化进程刚刚开始》

商贸全球化纵深发展

开始形成

世界市场

初步形成

新航路开辟

两次世界大战与冷战

冷战结束后

两次工业革命

15C末 16C 18C60S 19C中后期 20C初 1957 1978 1991 1995

早期殖民扩张

基本形成

最终形成

走出十三行:商贸交往全球化

小结

十三行商馆贸易兴盛

十三行商馆贸易衰亡

中国进出口商品交易会

16、17世纪起,十三行商馆一直作为中西商贸的窗口,西方商品借此进入中国,中国商品也借此走向世界,参与到商贸全球化的一环中。

随时代发展,中外商贸不仅走出了十三行,更走向了纵深发展的商贸全球化。

中国的贸易真正走向世界,是从广州十三行开始的,十三行起着中国封闭的社会系统与外部环境之间的中介作用。……十三行文化为中华文明提供了全球性的视野,行商所具有国际视野的气魄,正是粤商精神的核心和文化精索。

——潘刚儿:《中国第一代与全球化经济接轨的杰出商人代表潘振承》

02

走近十三行:

文化交往国际化

走近十三行:文化交往国际化

走近十三行:文化交往国际化

走近十三行:文化交往国际化

(清乾隆)广彩锦地开光洋人狩猎潘趣碗

(清雍正)墨彩描金基督故事图牒

(清乾隆)墨彩纹章纹八角盘

广彩基督故事图牒

1.十三行博物馆中有这样几件文物,猜猜他们属于展览的哪一板块?

十三行行商创办“附属洋行的瓷器彩绘作坊”,雇请一批画工和画匠专门学习西方的绘画艺术,根据外商的要求在素胎瓷器上装饰欧洲的绘画,然后再开炉烘染,制成金碧辉煌、绚丽多彩的“广彩瓷”。“广彩”从那时起远销世界,流传至今依然深受西方人喜爱。

——冷东:《清代广州十三行与中西文化交流》

A 开海设关 B 十三行行商

C 中西汇流 D 走向近代

中西文化交流丰富成果

广彩瓷:既有中国传统彩绘艺术风格,又吸收了欧美艺术精华,既保存了中国传统纹饰,又创造性地加入了西方的图案加以装饰。

走近十三行:文化交往国际化

文物名片

名称:骨雕油彩山水人物折扇

时代:19世纪

简介:这把点缀着亮片的纱网扇子非常娇贵,骨雕扇骨上镶嵌着贝壳装饰,描银花纹极具欧洲艺术风格。扇面上三个油彩绘画的西洋风景人物图,花纹装饰性强烈。

十九世纪流行于欧洲的扇语

(采自:沐文堂收藏全集《中国扇具》)

扇柄放在唇上:请你吻我

左手拿着扇子:来跟我谈

手指扫过扇面:想亲近你

扇子横放颊前:我爱上你

右手执扇置脸前:请跟随我

左手执扇置脸前:想认识你

扇子搁在右颊上:对

扇子搁在左颊上:不对

慢慢关上张开的扇子:愿嫁给你

扇子掉在地上:交个朋友

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

1.观察座钟外形及装饰,尝试为其写简介。

Tips:

材质上

造型看

花样纹饰

绘画内容

作用、性质

……

文物名片

名称:陶彩座钟

时代:18世纪

简介:这件陶彩人物镶铜座钟制作精美。表盘时刻用罗马数字表示,配上西洋花卉作装饰,陶瓷上绘画了西洋人喝茶休憩的题材。座钟整体以塔为造型,塔顶、底座与四周各部位皆镶以铜部件作为装饰。金属和陶瓷的结合,令这件作品显得雍容华贵,极具装饰性和实用性。

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

1.观察座钟外形及装饰,尝试为其写简介。

Tips:

材质上

造型看

花样纹饰

绘画内容

作用、性质

……

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

1.观察座钟外形及装饰,尝试为其写简介。

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

走近十三行:文化交往国际化

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

外传过程

表现 俄国

英国

荷兰

日本

上流社会把中国的茶具作为最珍贵的室内摆设,中俄之间形成了“万里茶道”

用中国茶和中国的茶具招待客人成为主人炫耀的方式,形成了“下午茶”

许多富裕家庭都设有专门的“茶室”

根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,形成了“日本茶道”

最初,主要在中国周边传播

16世纪以后,传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区

饮茶风俗在中国有着悠久的历史,蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学,是中国文化的符号之一。

走近十三行:文化交往国际化

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

法国 表现

日本

中华民国早期

17世纪末,法国传教士穿中国服装参加舞会

20世纪初,法国服装师设计的女装(取名为“孔子”的中国大袍式系列)大胆采用了东方女装宽松的样式,奠定了20世纪西方女装流行的基调。

中国服装融入法国18世纪的服装设计之中

明治维新后,西服在日本流行。

民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,穿着方便,同时体现了一定的时代精神和民族特色

走近十三行:文化交往国际化

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

①钟表诞生于欧洲,作为礼品和商品的西洋钟大约在16世纪中期经由传教士传入中国内地。

②到18世纪,中国进口钟表的数量已经很多,一些清朝高官将进口的钟表作为珍稀物品收藏。

③钟表在社会中下层中逐渐流行,一些公共场所也安装有钟表。

④中国人制作的钟表,其外观多体现了中国自身的文化特色。

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

2.从该座钟的元素,结合所学,谈谈应当如何对待中外文化交流?

承认世界文化多样性的价值,尊重文化的多样性;

既要吸收各国优秀文明成果,又要更加主动推动中华优秀文化走向世界,增强中华文化的国际影响力;

……

文物名片

名称:陶彩座钟

时代:18世纪

简介:这件陶彩人物镶铜座钟制作精美。表盘时刻用罗马数字表示,配上西洋花卉作装饰,陶瓷上绘画了西洋人喝茶休憩的题材。座钟整体以塔为造型,塔顶、底座与四周各部位皆镶以铜部件作为装饰。金属和陶瓷的结合,令这件作品显得雍容华贵,极具装饰性和实用性。

文物名片

名称:陶彩座钟

时代:18世纪

简介:这件陶彩人物镶铜座钟制作精美。表盘时刻用罗马数字表示,配上西洋花卉作装饰,陶瓷上绘画了西洋人喝茶休憩的题材。座钟整体以塔为造型,塔顶、底座与四周各部位皆镶以铜部件作为装饰。金属和陶瓷的结合,令这件作品显得雍容华贵,极具装饰性和实用性。

课堂总结

15世纪后,西欧诸国先后开辟出新航路,在给欧洲带来财富的同时,极大地促进了各大洲之间的贸易往来。穿行在新航路上的商品,不仅丰富了人们的物质生活,而且作为不同文化的载体,搭起了沟通地区间思想文化交流的桥梁。

——摘编自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》

从经济贸易到文化交流

16世纪 18世纪 19世纪 20世纪 至今

新航路开辟

西欧国家殖民扩张

中国茶传播到欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区。

西洋钟表传入中国内地

两次工业革命

促进世界贸易发展

电影、音乐、电视节目等文化产品广销世界,西方服饰受中国文化影响。世界贸易突飞猛进

两次世界大战

影响世界贸易

经济贸易促进不同文化的交流交融,文化也推动经济贸易的发展!

1.(2024·南京)如图是18世纪法国画家布歇的《中国花园》,是法国人对自由与享乐生活的向往和中国瓷器文化相结合的产物。这种描绘个人趣味的画作在法国引起轰动,传统的历史和宗教题材画作只能退居次要地位。上述材料说明了( )

A.欧洲人对中国的生活充满向往

B.中国产品积极开辟海外市场

C.东方文化开始对欧洲产生影响

D.贸易促进了东西方文化交流

D

[解析] 根据材料“是法国人对自由与享乐生活的向往和中国瓷器文化相结合的产物”并结合所学可知,随着东西方贸易往来和沟通联系的加强,中国文化传入欧洲,影响了欧洲的绘画内容,故贸易促进了东西方文化交流,D项正确;材料所述只能代表部分欧洲人,A项表述以偏概全,排除A项;材料的主旨信息是贸易促进了东西方文化的交流,未体现中国产品对海外市场的态度,排除B项;“开始”表述错误,清朝以前东方文化就已经对欧洲产生影响,排除C项。

2.(2024·济南)17—18世纪,中国的瓷器、漆器和丝绸等产品为了输出欧洲,专门按照欧洲风格制造;欧洲的建筑、园林等装饰造型竞相采用中国题材和模仿中国风格,也融入了欧洲固有的形式。这反映了( )

A.中西文明交流融会 B.中国打开欧洲市场

C.中国建筑技术发达 D.中华文明的先进性

A

[解析] 根据题干“1947年”“美国新到OK咖啡”及所学可知,近代西方餐饮文化对中国民众产生显著影响,C项正确;材料无法得出上海市民生活水平大幅提高的结论,排除A项;材料仅仅是一则美国咖啡的广告,无法得出西方大国对中国文化侵略,排除B项;材料未涉及美国商品在中国市场销售的数据信息,无法得出美国商品在中国市场占据优势的结论,排除D项。

3.(2022·湖北·14)1871年12月,岩仓具视率使团出访欧美。初到美国时,他的传统发式与和式礼服引来无数好奇的围观者,这刺激他剪掉发髻并订制西式礼服。1872年11月,岩仓具视拜见英国女王时已经是全身西式装扮。这一变化说明( )

A.维新官员积极践行“文明开化”B.日本社会生活开始西化

C.社会习俗的转变引领改革浪潮 D.岩仓使团重视外交礼仪

A

[解析] 根据所学可知,1871、1872年,日本明治维新已经开始,岩仓具视出访欧美,由传统发式与和式礼服转变到全身西式装扮,这反映了维新官员学习西方文化、习俗,积极践行“文明开化”,A项正确;B项中“开始”表述错误,排除;材料反映明治维新促进社会习俗的转变,C项前后颠倒,排除;D项不是材料反映的实质,排除。

“洋船争出是官商,十字门开向二洋。

五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”

——(清)屈大均《广州竹枝词(其四)》

问题:竹枝词中所描述的是什么?该场景最初发生在什么时候?

金山珠海,天子南库

一起走进广州十三行博物馆,穿“粤”三百年,看当年商贸盛景!

选择性必修三 第10课

近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

博物馆展览中的

十三行

商贸与文化交流

广州十三行博物馆镇馆之宝

文物名片

名称:广彩洋人远航图大碗

时代:清

简介:外国人定制的纪念品,以纪念自己远洋航行到中国的经历。正中央印有“1757”标识,正是清廷开始“一口通商”的时间。

广彩洋人远航图大碗侧视图

广彩洋人远航图大碗碗心

文物名片

名称:广彩洋人远航图大碗

时代:清

简介:外国人定制的纪念品,以纪念自己远洋航行到中国的经历。正中央印有“1757”标识,正是清廷开始“一口通商”的时间。

1.观察该文物侧视图和碗心,结合文物名片简介,描述图上的场景。

在大碗正前方的碗壁上,描绘了外国商船船员出发前往广州前与爱人依依惜别的场景;正后方的碗壁上,描绘的是他想象中成功返航回国,与自己妻子见面并且把自己赚的金钱交给妻子的场景。大碗内壁绘制的一圈英文“DARLING ELIZABETH”,即“亲爱的伊丽莎白”。碗中央印着“1757”的年号标识,而这一年恰好是乾隆皇帝下谕广州成为唯一的对欧美通商口岸的时间。

广州十三行博物馆镇馆之宝

2.观察该文物碗心,结合文物名片简介,说出该文物出现的时代背景。

17至19世纪,随着欧美经济发展和世界各地来华航线开辟,以及欧美第一次工业革命的兴起,广州这个传统海上贸易中心,自然地成为各国商船首选的黄金口岸。从1757年至1842年,广州十三行是清政府唯一的对欧美通商特区。伴随着广州十三行贸易的繁荣,涉及经济、政治、文化等事件在这里频频发生,很多影响全国乃至世界,十三行在中国海上丝绸之路中占据重要地位。

文物名片

名称:广彩洋人远航图大碗

时代:清

简介:外国人定制的纪念品,以纪念自己远洋航行到中国的经历。正中央印有“1757”标识,正是清廷开始“一口通商”的时间。

广彩洋人远航图大碗侧视图

广彩洋人远航图大碗碗心

图示油画《清代广州十三行》位于广州十三行博物馆序厅。

熙熙攘攘的商船出现在当时的广州黄埔港,将中国的茶叶、丝绸、瓷器运往世界各地市场(以欧洲为主)。

当时世界的贸易市场如何?随着时代的发展,又发生了什么变化?

01

走出十三行:

商贸交往全球化

走出十三行:商贸交往全球化

(一)15世纪末至18世纪中

据不完全统计,当时经常来广州贸易的国家和地区有:亚洲的越南、柬埔寨、缅甸、泰国、新加坡、马来西亚、苏门答腊、爪哇、菲律宾、印度、孟加拉、伊朗、日本、朝鲜等;欧洲的葡、西、荷、奥、瑞典、丹麦、英、法、普鲁士、意、俄等国;南北美洲的智利、秘鲁、墨西哥、美国等;非洲的埃及;大洋洲的澳大利亚等。——摘自《广州十三行沧桑》

问题1:观察右图,结合所学知识,对比前后两个时期贸易的差异。

问题2:如右下图,结合所学知识,思考广州十三行通商贸易时期,国际市场出现这种特征的原因。

14世纪前后的传统商路:①局限于各洲内部和亚欧大陆之间;②规模相对小,范围具有局部性;③中间转手贸易。

15世纪新航路开辟后的商路:①洲与洲之间的贸易扩大;②具有全球性,规模相对更大;③省去中间商,贸易更直接。

新航路开辟和西欧各国殖民扩张;海运能力得到了提高;地理环境的阻隔被打破;生产力水平提高;商人逐利的愿望……

世界市场初步形成

走出十三行:商贸交往全球化

(二)18世纪下半叶至20世纪初

十三行约从康熙二十五年(1686年)起,成为官府特许经营对外贸易的场所。1757年,更成为中国唯一的对外开放的口岸。中国对外出口的是茶叶、丝绸、陶瓷、工艺品等,从外国进口的是大呢、羽纱、钟表、机械等。政府不直接从事进出口工作,由经政府审核批准的十三行行商承办具体进出口交易事宜政府负责任免行商,设立海关收税及缉私。 ——《广州十三行与清代中外关系》

走出十三行:商贸交往全球化

(二)18世纪下半叶至20世纪初

与英国的贸易情况:

——《广州十三行沧桑》

由于英国产业革命的迅速发展,棉纺织品产量不断增加,成本和价格降低了10~12倍。价值由1780~1784年以前平均每年40万~50万两银元,增至1785~1789年平均每年100万两银元以上,到19世纪初期至1833年,这时产业革命在英国已基本完成,英国货物输人每年平均价值就达700万两银元左右。

据统计,在鸦片战争前的33年中,茶叶经由英籍商船运出的。常达25万担左右,占广州出口量的75%~80%,有时(1810~1814年)甚至占95%;生丝出口在1800~1804年,平均每年出口均为1100多担,1810年增加到1800多担,其中对英出口生经常占中国生出口总值的 95%左右,有时(1820~1824年)甚至占99.4%。鸦片战争前,广州土布出口经常达到120~130万匹,而经由英船出口的,在19世纪初期每年平均为30万匹左右,占出口总量的20%-25%。

由于英国产业革命的迅速发展,棉纺织品产量不断增加,成本和价格降低了10~12倍。价值由1780~1784年以前平均每年40万~50万两银元,增至1785~1789年平均每年100万两银元以上,到19世纪初期至1833年,这时产业革命在英国已基本完成,英国货物输入每年平均价值就达700万两银元左右。

据统计,在鸦片战争前的33年中,茶叶经由英籍商船运出的。常达25万担左右,占广州出口量的75%~80%,有时(1810~1814年)甚至占95%;生丝出口在1800~1804年,平均每年出口均为1100多担,1810年增加到1800多担,其中对英出口生经常占中国生出口总值的 95%左右,有时(1820~1824年)甚至占99.4%。鸦片战争前,广州土布出口经常达到120~130万匹,而经由英船出口的,在19世纪初期每年平均为30万匹左右,占出口总量的20%-25%。

当时的贸易有什么特征

工业化大生产

大规模

形成了西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品的国际分工和贸易格局。

走出十三行:商贸交往全球化

(二)18世纪下半叶至20世纪初

与美国的贸易情况:

——《广州十三行沧桑》

美国输华的主要是人参、皮货、棉布;1784年“中国皇后”号商船首次来广州,就载有40吨人参,1822、1824年分别达5000~6000担。后皮货代替人参成为运往广州的主要商品。1805~1834年间,美国运往广州的各种皮货,价值达1500万~2000万银元。1826年以后,美国棉布运销广州到1833年已达到50万银元,粗布和粗斜纹布在中国已开始居于优势地位。

在中国输美商品中,茶叶每年经美船运出的常达3.7万~7.5万担,约占广州出口量的13%-20%;生丝,经美船运出,每年也常达100~300担,约占广州出口量的3%-5%;土布,经美船运出的,1800~1825年每年为70万~80万匹左右,约占广州出口量的60%-70%,1826年以后,运量逐渐减少,但亦仍占广州出口量的40%左右。中国一直在中美贸易中居于出超地位。

美国输华的主要是人参、皮货、棉布;1784年“中国皇后”号商船首次来广州,就载有40吨人参,1822、1824年分别达5000~6000担。后皮货代替人参成为运往广州的主要商品。1805~1834年间,美国运往广州的各种皮货,价值达1500万~2000万银元。1826年以后,美国棉布运销广州到1833年已达到50万银元,粗布和粗斜纹布在中国已开始居于优势地位。

在中国输美商品中,茶叶每年经美船运出的常达3.7万~7.5万担,约占广州出口量的13%-20%;生丝,经美船运出,每年也常达100~300担,约占广州出口量的3%-5%;土布,经美船运出的,1800~1825年每年为70万~80万匹左右,约占广州出口量的60%-70%,1826年以后,运量逐渐减少,但亦仍占广州出口量的40%左右。中国一直在中美贸易中居于出超地位。

为什么有这样的特征

当时的贸易有什么特征

工业化生产使商品大幅度增加;

新型交通工具,如火车、轮船、汽车、飞机等的发明运用;

殖民扩张的发展,19世纪末20世纪初,资本主义世界殖民体系、资本主义世界经济体系最终形成。

19世纪茶叶加工贸易通草画

中外商人在商馆洽谈生意

世界市场最终形成

工业化大生产

大规模

形成了西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品的国际分工和贸易格局。

走出十三行:商贸交往全球化

19世纪以后,资本主义国家殖民扩张政策与清朝闭关锁国政策的矛盾日益加剧。1840年,英国发动侵略中国的第一次鸦片战争。1842年中英签订《南京条约》,清政府实行广州对欧美一口通商的贸易体制就此终结。1856年,十三行商馆在一场大火后,退出中国对外通商贸易的历史舞台。

文献记载:烧粤省十三行七昼夜,洋银熔入水沟。长至一二里,火息结成一条,牢不可破。

十三行商馆——作为18-19世纪的世界商贸重镇,虽然已经退出历史舞台,但世界商贸仍然在继续向前发展,十三行的故事在100年后的广州又重新上演。

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

“从1757 年的帝国十三行到1957年的广交会,让人不得不慨叹历史的惊人相似与巧合”。 ——田磊《广交会的前世今生》,《南风窗》

1757

1957

走出十三行:商贸交往全球化

冷战时的经济表现

分析下列图表,说出20世纪上半叶的世界商贸特征

贸易增长率下降,甚至出现负值

贸易全球化受阻

结合图表及所学,分析出现该特征的因素。

两次世界大战对经济造成严重破坏;

1929-1933年经济大危机的破坏及贸易保护主义的推行;

冷战时社会主义国家与资本主义国家之间的对峙;

计划经济体制的推行。

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

成立之初的新中国,很长一段时间里,中国与世界发生联系只有两条通道:一条是从莫斯科到北京的空中通道及铁路通道;一条是从香港、澳门进来。前者承担更多的是政治功能,而后者则主要用于经济交流。1952 年,莫斯科经济会议以后,英国48 家集团来中国访问,先头人物就是澳门进来,经广州,一路北上。

广交会的诞生:

对于一个充满激情热火朝天建设社会主义的新国家来说,经济上迫切需要打破西方国家对中国的贸易封锁,换取硬通货,支持国家建设。而要达成这一目标,中国人自有中国人的智慧:1957年,就是广州了。

——《广交会的前世今生》

寻找出路

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

结合所学知识,分析左表的特征

从1950年开始,世界贸易出口总值一直增长,且70年代后增长速度飞快。

广交会开办以来,总体上看,出口成交额呈增长趋势,且发展趋势与世界贸易发展趋势相同。

世界贸易发展曲线图

广交会出口成交额曲线图

结合所学,分析上述特征出现原因

中国改革开放进一步深化;

冷战的结束;

世界贸易组织的成立,经济全球化加速发展;

交通、信息技术等的进步;

跨国公司的发展。

世界贸易组织成员国

走出十三行:商贸交往全球化

(三)20世纪中叶至今

2024年4月15日至5月5日,第135届中国进出口商品交易会在广州举行。截至5月4日,共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会,比上届增长24.5%;线下出口成交247亿美元,比上届增长10.7%。

广交会促进了中国与世界各国的经贸合作与交流。广交会中许多外商与中国企业建立了长期稳定的合作关系,共同开拓国际市场。这种合作不仅推动了中国对外贸易的发展,也为世界经济的繁荣作出了积极贡献。

“严格意义上的经济全球化发生在20世纪80年代末90年代初,全球化之所以发生在这个时候,第一靠全球的信息网络化,第二靠全球市场化的变革。前者为全球化提供了技术上的保障,后者为全球化提供了体制上的保障。”

——摘编自陈宝森《经济全球化进程刚刚开始》

商贸全球化纵深发展

开始形成

世界市场

初步形成

新航路开辟

两次世界大战与冷战

冷战结束后

两次工业革命

15C末 16C 18C60S 19C中后期 20C初 1957 1978 1991 1995

早期殖民扩张

基本形成

最终形成

走出十三行:商贸交往全球化

小结

十三行商馆贸易兴盛

十三行商馆贸易衰亡

中国进出口商品交易会

16、17世纪起,十三行商馆一直作为中西商贸的窗口,西方商品借此进入中国,中国商品也借此走向世界,参与到商贸全球化的一环中。

随时代发展,中外商贸不仅走出了十三行,更走向了纵深发展的商贸全球化。

中国的贸易真正走向世界,是从广州十三行开始的,十三行起着中国封闭的社会系统与外部环境之间的中介作用。……十三行文化为中华文明提供了全球性的视野,行商所具有国际视野的气魄,正是粤商精神的核心和文化精索。

——潘刚儿:《中国第一代与全球化经济接轨的杰出商人代表潘振承》

02

走近十三行:

文化交往国际化

走近十三行:文化交往国际化

走近十三行:文化交往国际化

走近十三行:文化交往国际化

(清乾隆)广彩锦地开光洋人狩猎潘趣碗

(清雍正)墨彩描金基督故事图牒

(清乾隆)墨彩纹章纹八角盘

广彩基督故事图牒

1.十三行博物馆中有这样几件文物,猜猜他们属于展览的哪一板块?

十三行行商创办“附属洋行的瓷器彩绘作坊”,雇请一批画工和画匠专门学习西方的绘画艺术,根据外商的要求在素胎瓷器上装饰欧洲的绘画,然后再开炉烘染,制成金碧辉煌、绚丽多彩的“广彩瓷”。“广彩”从那时起远销世界,流传至今依然深受西方人喜爱。

——冷东:《清代广州十三行与中西文化交流》

A 开海设关 B 十三行行商

C 中西汇流 D 走向近代

中西文化交流丰富成果

广彩瓷:既有中国传统彩绘艺术风格,又吸收了欧美艺术精华,既保存了中国传统纹饰,又创造性地加入了西方的图案加以装饰。

走近十三行:文化交往国际化

文物名片

名称:骨雕油彩山水人物折扇

时代:19世纪

简介:这把点缀着亮片的纱网扇子非常娇贵,骨雕扇骨上镶嵌着贝壳装饰,描银花纹极具欧洲艺术风格。扇面上三个油彩绘画的西洋风景人物图,花纹装饰性强烈。

十九世纪流行于欧洲的扇语

(采自:沐文堂收藏全集《中国扇具》)

扇柄放在唇上:请你吻我

左手拿着扇子:来跟我谈

手指扫过扇面:想亲近你

扇子横放颊前:我爱上你

右手执扇置脸前:请跟随我

左手执扇置脸前:想认识你

扇子搁在右颊上:对

扇子搁在左颊上:不对

慢慢关上张开的扇子:愿嫁给你

扇子掉在地上:交个朋友

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

1.观察座钟外形及装饰,尝试为其写简介。

Tips:

材质上

造型看

花样纹饰

绘画内容

作用、性质

……

文物名片

名称:陶彩座钟

时代:18世纪

简介:这件陶彩人物镶铜座钟制作精美。表盘时刻用罗马数字表示,配上西洋花卉作装饰,陶瓷上绘画了西洋人喝茶休憩的题材。座钟整体以塔为造型,塔顶、底座与四周各部位皆镶以铜部件作为装饰。金属和陶瓷的结合,令这件作品显得雍容华贵,极具装饰性和实用性。

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

1.观察座钟外形及装饰,尝试为其写简介。

Tips:

材质上

造型看

花样纹饰

绘画内容

作用、性质

……

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

1.观察座钟外形及装饰,尝试为其写简介。

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

走近十三行:文化交往国际化

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

外传过程

表现 俄国

英国

荷兰

日本

上流社会把中国的茶具作为最珍贵的室内摆设,中俄之间形成了“万里茶道”

用中国茶和中国的茶具招待客人成为主人炫耀的方式,形成了“下午茶”

许多富裕家庭都设有专门的“茶室”

根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,形成了“日本茶道”

最初,主要在中国周边传播

16世纪以后,传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区

饮茶风俗在中国有着悠久的历史,蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学,是中国文化的符号之一。

走近十三行:文化交往国际化

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

法国 表现

日本

中华民国早期

17世纪末,法国传教士穿中国服装参加舞会

20世纪初,法国服装师设计的女装(取名为“孔子”的中国大袍式系列)大胆采用了东方女装宽松的样式,奠定了20世纪西方女装流行的基调。

中国服装融入法国18世纪的服装设计之中

明治维新后,西服在日本流行。

民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,穿着方便,同时体现了一定的时代精神和民族特色

走近十三行:文化交往国际化

顶部:带翅膀的小天使人像

钟表:带花卉纹样的罗马数字表盘

钟身:陶彩涂饰

陶画:身着西洋服饰的人物,桌上放的是茶壶、茶杯,人物正在饮茶交谈。

茶文化、服饰文化、钟表文化如何传播?

①钟表诞生于欧洲,作为礼品和商品的西洋钟大约在16世纪中期经由传教士传入中国内地。

②到18世纪,中国进口钟表的数量已经很多,一些清朝高官将进口的钟表作为珍稀物品收藏。

③钟表在社会中下层中逐渐流行,一些公共场所也安装有钟表。

④中国人制作的钟表,其外观多体现了中国自身的文化特色。

走近十三行:文化交往国际化

陶彩座钟

2.从该座钟的元素,结合所学,谈谈应当如何对待中外文化交流?

承认世界文化多样性的价值,尊重文化的多样性;

既要吸收各国优秀文明成果,又要更加主动推动中华优秀文化走向世界,增强中华文化的国际影响力;

……

文物名片

名称:陶彩座钟

时代:18世纪

简介:这件陶彩人物镶铜座钟制作精美。表盘时刻用罗马数字表示,配上西洋花卉作装饰,陶瓷上绘画了西洋人喝茶休憩的题材。座钟整体以塔为造型,塔顶、底座与四周各部位皆镶以铜部件作为装饰。金属和陶瓷的结合,令这件作品显得雍容华贵,极具装饰性和实用性。

文物名片

名称:陶彩座钟

时代:18世纪

简介:这件陶彩人物镶铜座钟制作精美。表盘时刻用罗马数字表示,配上西洋花卉作装饰,陶瓷上绘画了西洋人喝茶休憩的题材。座钟整体以塔为造型,塔顶、底座与四周各部位皆镶以铜部件作为装饰。金属和陶瓷的结合,令这件作品显得雍容华贵,极具装饰性和实用性。

课堂总结

15世纪后,西欧诸国先后开辟出新航路,在给欧洲带来财富的同时,极大地促进了各大洲之间的贸易往来。穿行在新航路上的商品,不仅丰富了人们的物质生活,而且作为不同文化的载体,搭起了沟通地区间思想文化交流的桥梁。

——摘编自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》

从经济贸易到文化交流

16世纪 18世纪 19世纪 20世纪 至今

新航路开辟

西欧国家殖民扩张

中国茶传播到欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区。

西洋钟表传入中国内地

两次工业革命

促进世界贸易发展

电影、音乐、电视节目等文化产品广销世界,西方服饰受中国文化影响。世界贸易突飞猛进

两次世界大战

影响世界贸易

经济贸易促进不同文化的交流交融,文化也推动经济贸易的发展!

1.(2024·南京)如图是18世纪法国画家布歇的《中国花园》,是法国人对自由与享乐生活的向往和中国瓷器文化相结合的产物。这种描绘个人趣味的画作在法国引起轰动,传统的历史和宗教题材画作只能退居次要地位。上述材料说明了( )

A.欧洲人对中国的生活充满向往

B.中国产品积极开辟海外市场

C.东方文化开始对欧洲产生影响

D.贸易促进了东西方文化交流

D

[解析] 根据材料“是法国人对自由与享乐生活的向往和中国瓷器文化相结合的产物”并结合所学可知,随着东西方贸易往来和沟通联系的加强,中国文化传入欧洲,影响了欧洲的绘画内容,故贸易促进了东西方文化交流,D项正确;材料所述只能代表部分欧洲人,A项表述以偏概全,排除A项;材料的主旨信息是贸易促进了东西方文化的交流,未体现中国产品对海外市场的态度,排除B项;“开始”表述错误,清朝以前东方文化就已经对欧洲产生影响,排除C项。

2.(2024·济南)17—18世纪,中国的瓷器、漆器和丝绸等产品为了输出欧洲,专门按照欧洲风格制造;欧洲的建筑、园林等装饰造型竞相采用中国题材和模仿中国风格,也融入了欧洲固有的形式。这反映了( )

A.中西文明交流融会 B.中国打开欧洲市场

C.中国建筑技术发达 D.中华文明的先进性

A

[解析] 根据题干“1947年”“美国新到OK咖啡”及所学可知,近代西方餐饮文化对中国民众产生显著影响,C项正确;材料无法得出上海市民生活水平大幅提高的结论,排除A项;材料仅仅是一则美国咖啡的广告,无法得出西方大国对中国文化侵略,排除B项;材料未涉及美国商品在中国市场销售的数据信息,无法得出美国商品在中国市场占据优势的结论,排除D项。

3.(2022·湖北·14)1871年12月,岩仓具视率使团出访欧美。初到美国时,他的传统发式与和式礼服引来无数好奇的围观者,这刺激他剪掉发髻并订制西式礼服。1872年11月,岩仓具视拜见英国女王时已经是全身西式装扮。这一变化说明( )

A.维新官员积极践行“文明开化”B.日本社会生活开始西化

C.社会习俗的转变引领改革浪潮 D.岩仓使团重视外交礼仪

A

[解析] 根据所学可知,1871、1872年,日本明治维新已经开始,岩仓具视出访欧美,由传统发式与和式礼服转变到全身西式装扮,这反映了维新官员学习西方文化、习俗,积极践行“文明开化”,A项正确;B项中“开始”表述错误,排除;材料反映明治维新促进社会习俗的转变,C项前后颠倒,排除;D项不是材料反映的实质,排除。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享