2025届高考语文二轮复习 题型三 散文类文本阅读课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文二轮复习 题型三 散文类文本阅读课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-24 21:33:34 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

——2025届高考二轮复习题型归纳与解题技巧——

题型三

散文类文本阅读

2025届高考二轮复习

新教材新高考

目录

高考题型归纳

了解高考命题趋势

高效备考

总结解题技巧

了解设问方式,明确提分关键

同类题型练习

壹

贰

叁

当堂检测学习成果,灵活运用

第壹部分

高考题型归纳

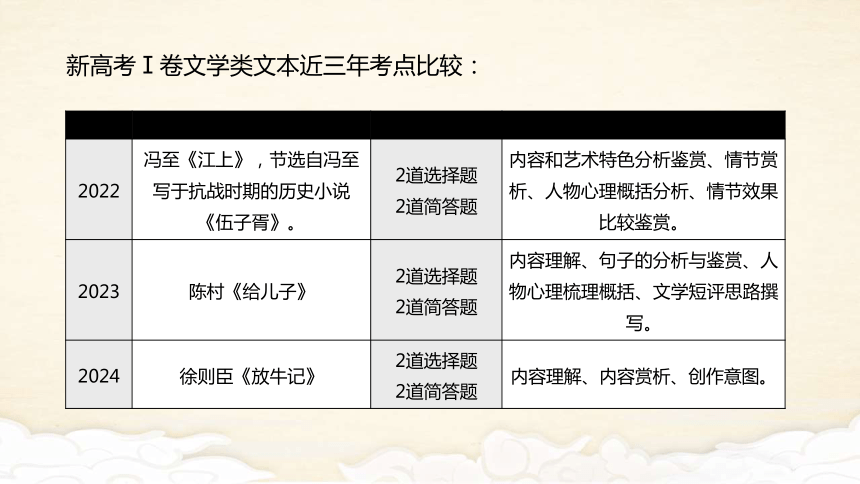

新高考Ⅰ卷文学类文本近三年考点比较:

年份 文本选择 试题类型 考查重点

2022 冯至《江上》,节选自冯至写于抗战时期的历史小说《伍子胥》。 2道选择题 2道简答题 内容和艺术特色分析鉴赏、情节赏析、人物心理概括分析、情节效果比较鉴赏。

2023 陈村《给儿子》 2道选择题 2道简答题 内容理解、句子的分析与鉴赏、人物心理梳理概括、文学短评思路撰写。

2024 徐则臣《放牛记》 2道选择题 2道简答题 内容理解、内容赏析、创作意图。

新高考Ⅱ卷文学类文本近三年考点比较:

年份 文本选择 试题类型 考查重点

2022 李广田《到橘子林去》,节选自李广田于抗日战争时期所作的散文。 2道选择题 2道简答题 内容理解、艺术特色分析鉴赏、散文标题理解、散文手法(细节)赏析。

2023 沈从文《社戏》(节选) 2道选择题 2道简答题 内容理解、艺术特色分析鉴赏、梳理文章内容、品味重要词语的意蕴。

2024 孙甘露《千里江山图》 2道选择题 2道简答题 内容理解、内容赏析、叙述特征。

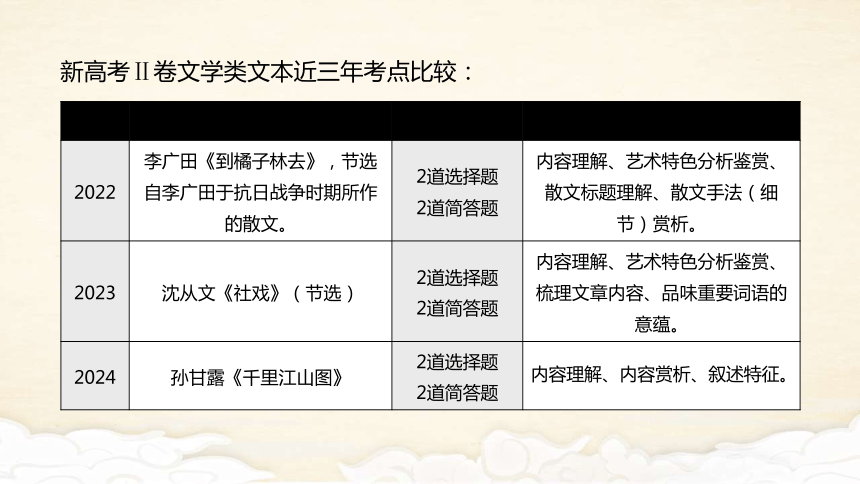

综观近几年的新高考卷,散文类文本的命题呈现以下几大方面特点:

角度 解说

选材 选文多为中国现当代散文精品,特别凸显立德树人的育人功能,注重紧扣时代脉搏,具有丰富的文化底蕴,鲜明的民族特色,厚重的民族文化情感,以及闪烁的美好人性,字数在1800字左右。如2023年新课标Ⅰ卷材料选用当代作家陈村的散文《给儿子》,引导考生关注村庄、土地、劳动,从而令考生感悟到一些根本和永恒的道理;2022年新高考Ⅱ卷材料为现代作家李广田的《到橘子林去》,写于抗战时期,体现了革命战争年代的人民的精神风貌,具有良好的价导向作用。

题型 除对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏外,还有对文章内容的概括、脉络层次的分析,对文章的标题、布局谋 篇作用的理解,以及对文章语言和表达技巧的鉴赏,等等。总之,在全面考查考生文学素养的基础上,突出对考生审美鉴赏能力、形象思维能力的考查,特别是考查个性化的散文阅读体验。

考点 新高考散文阅读题一般采用“两道客观题+两道主观题”的模式,题型基本稳定。客观题主要考查对文本内容和 艺术特色的理解与鉴赏,对散文情感和艺术技巧的分析评价。主观题题目的设问方式比较灵活多样,体现出综合性和创新性,紧扣文本设置情境,要求结合文意或联系文本来作答。

第贰部分

总结解题技巧

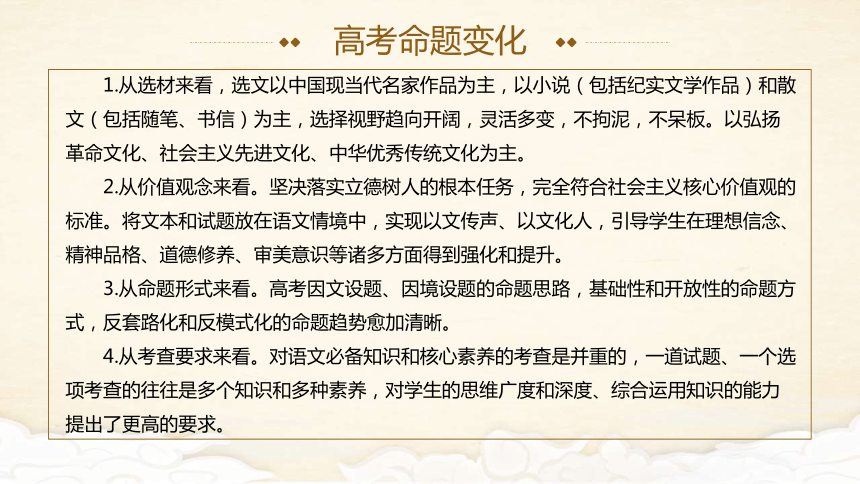

1.从选材来看,选文以中国现当代名家作品为主,以小说(包括纪实文学作品)和散文(包括随笔、书信)为主,选择视野趋向开阔,灵活多变,不拘泥,不呆板。以弘扬革命文化、社会主义先进文化、中华优秀传统文化为主。

2.从价值观念来看。坚决落实立德树人的根本任务,完全符合社会主义核心价值观的标准。将文本和试题放在语文情境中,实现以文传声、以文化人,引导学生在理想信念、精神品格、道德修养、审美意识等诸多方面得到强化和提升。

3.从命题形式来看。高考因文设题、因境设题的命题思路,基础性和开放性的命题方式,反套路化和反模式化的命题趋势愈加清晰。

4.从考查要求来看。对语文必备知识和核心素养的考查是并重的,一道试题、一个选项考查的往往是多个知识和多种素养,对学生的思维广度和深度、综合运用知识的能力提出了更高的要求。

高考命题变化

一、分析行文思路

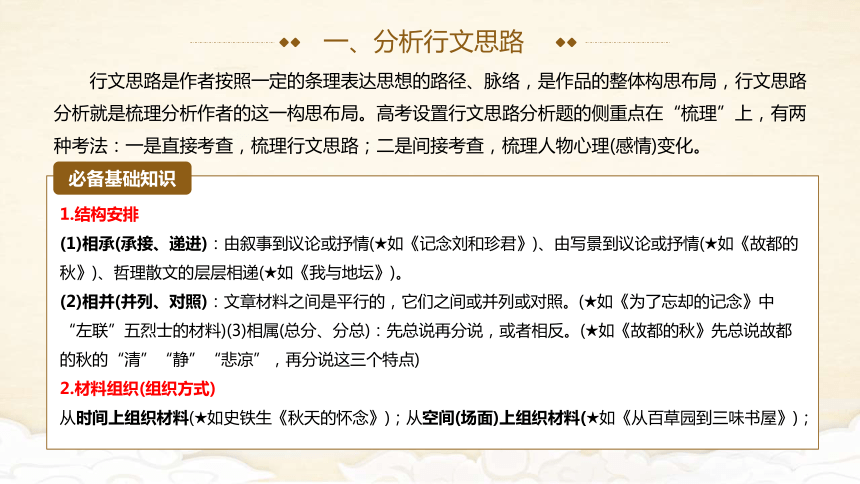

行文思路是作者按照一定的条理表达思想的路径、脉络,是作品的整体构思布局,行文思路分析就是梳理分析作者的这一构思布局。高考设置行文思路分析题的侧重点在“梳理”上,有两种考法:一是直接考查,梳理行文思路;二是间接考查,梳理人物心理(感情)变化。

必备基础知识

1.结构安排

(1)相承(承接、递进):由叙事到议论或抒情(★如《记念刘和珍君》)、由写景到议论或抒情(★如《故都的秋》)、哲理散文的层层相递(★如《我与地坛》)。

(2)相并(并列、对照):文章材料之间是平行的,它们之间或并列或对照。(★如《为了忘却的记念》中“左联”五烈士的材料)(3)相属(总分、分总):先总说再分说,或者相反。(★如《故都的秋》先总说故都的秋的“清”“静”“悲凉”,再分说这三个特点)

2.材料组织(组织方式)

从时间上组织材料(★如史铁生《秋天的怀念》);从空间(场面)上组织材料(★如《从百草园到三味书屋》);

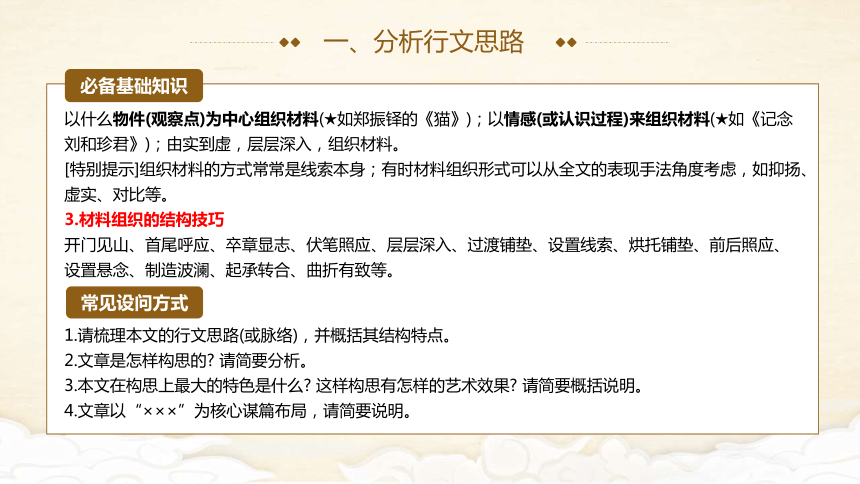

必备基础知识

以什么物件(观察点)为中心组织材料(★如郑振铎的《猫》);以情感(或认识过程)来组织材料(★如《记念刘和珍君》);由实到虚,层层深入,组织材料。

[特别提示]组织材料的方式常常是线索本身;有时材料组织形式可以从全文的表现手法角度考虑,如抑扬、虚实、对比等。

3.材料组织的结构技巧

开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、前后照应、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

一、分析行文思路

常见设问方式

1.请梳理本文的行文思路(或脉络),并概括其结构特点。

2.文章是怎样构思的 请简要分析。

3.本文在构思上最大的特色是什么 这样构思有怎样的艺术效果 请简要概括说明。

4.文章以“×××”为核心谋篇布局,请简要说明。

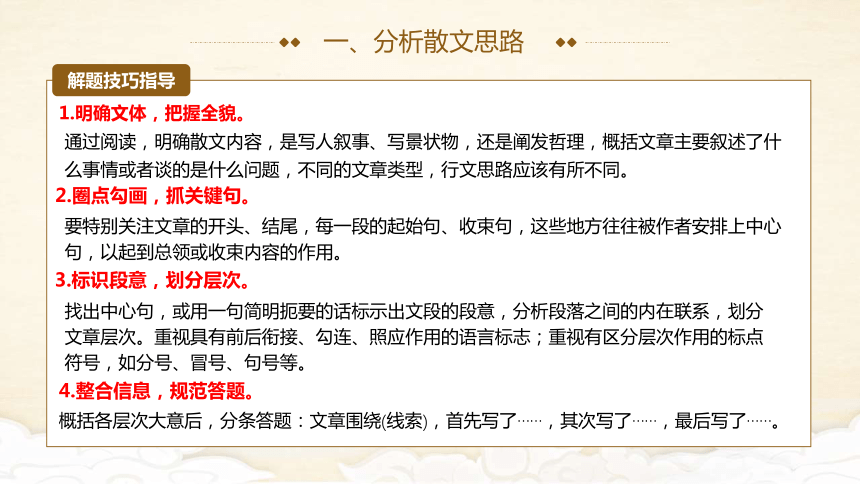

解题技巧指导

1.明确文体,把握全貌。

通过阅读,明确散文内容,是写人叙事、写景状物,还是阐发哲理,概括文章主要叙述了什么事情或者谈的是什么问题,不同的文章类型,行文思路应该有所不同。

2.圈点勾画,抓关键句。

要特别关注文章的开头、结尾,每一段的起始句、收束句,这些地方往往被作者安排上中心句,以起到总领或收束内容的作用。

3.标识段意,划分层次。

一、分析散文思路

找出中心句,或用一句简明扼要的话标示出文段的段意,分析段落之间的内在联系,划分文章层次。重视具有前后衔接、勾连、照应作用的语言标志;重视有区分层次作用的标点符号,如分号、冒号、句号等。

4.整合信息,规范答题。

概括各层次大意后,分条答题:文章围绕(线索),首先写了……,其次写了……,最后写了……。

二、分析线索及作用

贯串全文、连缀人物和事件的顺序的叫线索。线索是散文组织安排材料的“纲”,是文章结构的主线,抓住线索就抓住了作者的思路。结构是文章的骨架,线索是文章的脉络,二者是紧密联系的。抓住散文中的线索,便可对作品的思路了然于胸,不仅有助于理解作者的写作意图,而且也是对作者谋篇布局思路的鉴赏,从而透过散文“形散”的表象抓住其传神的精髓,遵循作者的思路,分析文章的立意。

行文思路是作者写作时为了深化和表达其思想感情而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么、后写什么的问题;而线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。

虽然在“行文思路分析题”中已涉及线索,但这种涉及只是将线索作为解题的一种手段,围绕线索去梳理行文思路,并不是考查线索本身;而高考却常就散文线索自身方面设题,考查的重点往往是线索的作用。

行文思路与线索的区别:

二、分析线索及作用

寻找“线索”的方法:四看 看标题 有的标题本身就是线索,或者直接显示线索,如《白杨礼赞》。

看时空词语 有些时间、空间词语很可能就是“时间线索”或“空间线索”如《荷塘月色》就有空间线索。

看“物” 文章中某一“物”若反复出现,很可能就是线索。如《紫藤萝瀑布》就是以“紫藤萝花”这一常出现的“物”为线索的。

看议论抒情句 文中的议论、抒情句子中蕴含的“情”往往就是文章的线索。如《记念刘和珍君》中表达作者悲愤情感的议论抒情句,表明了文章的线索是作者的悲愤之情。

线索作用 结构方面 ①组织材料,贯穿全文;②结构清晰,情节集中;③使行文富于变化。

内容方面 ①呈现某种情景或状态;②表达某种情感或思想;③揭示主题。

特别提示 要注意区分不同性质的线索的不同作用,如物象线索有象征、呼应作用, 情感线索有使情感浓厚、不断深化的作用等。

必备基础知识

常见设问方式

1.本文的线索是什么 文章是如何围绕这一线索展开的

2.文章有明暗两条线索,分别是什么 这样处理有什么好处 请简要分析。

3.文中“×××”反复出现,有何作用?

二、分析线索及作用

解题技巧指导

1.审读题干:

根据题干中的关键词, 确认题目是分析线索作用题, 还是要求具体分析线索是如何串连结构思路的。

2.分析线索:

3.规范作答:

分析线索作用时, 要先定位线索类型(具体事物、人物、中心事件、思想情感、时间推移、空间变化等) ,再结合文本具体分析; 分析线索串连结构思路时, 要根据事件、行为发生发展的各个阶段, 梳理出明确的结构思路。

①首先写了……其次写了……最后写了……

②××是贯穿全文的线索,在文中一次次出现,一层层递进,逐层深入,把感情推向高潮。

三、分析句段作用

结构上,不同位置、类型的段落(句子)在全文中所起的作用往往不同。

六类常考句段及作用

常考句段 作用

开篇 开篇点题,总领全文,点明主旨,或表达与主旨相关的某种情感(奠定感情基调)。

开启(引出)下文,或与下文形成对照,或为下文做铺垫。

开篇描写景物,从结构上看,作用可能是铺垫;从景物描写上看,作用是衬托、勾勒环境、提供背景、 营造(渲染)某种气氛等。

开篇设置悬念,吸引读者;开篇抒情,引起读者共鸣;抑扬开篇,强化读者印象。

中间 中间句段如果比较短,那么,它在结构上的作用可能是承上启下(过渡)

(物→人 景→情 事→理 实→虚)

篇幅较长且描写主要物象,则其作用是拓展思路, 丰富内涵,深化主题,具体展示或照应前文。

三、分析句段作用

六类常考句段及作用

常考句段 作用

结尾 总结全文,点明主旨,升华感情,深化主题,照应题 目,呼应开头,或兼而有之

委婉含蓄,意在言外,发人深思(给读者留下思考、 回味的空间)

暗示主题或强化情感的作用

点睛句 ①点明全文中心,统领全文;②句子含意深刻, 耐人寻味,给人以启迪。

插入段 ①与上下文构成虚实相生、正反对照、递进烘 托等关系;②对全文中心起强化、突出作用;③在结构上宕开一笔,形成波澜。

反复出现的句子 ①在内容上,有突出主旨、强化感情等作用; ②在结构上,有交代线索、前后照应等作用;③在表 达上,运用反复的修辞手法,有一唱三叹之效。

三、分析句段作用

常见设问方式

1.作者这样写有什么作用(好处、效果、目的、用 意、妙处等) 2.说说画线的句子在文中的好处

3.作者为什么要写这一段(句) 4.某段(句)删去行不行 为什么 5.简析某段在文中的作用

解题技巧指导

1.内容、主题:内容角度要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用;主题角度可考虑对主题强化、深化、突出、揭示等作用。

2.结构、思路:结构角度可考虑设置悬念、作铺垫、伏笔照应、首尾呼应、结构完整、承上启下等作用;思路角度可考虑暗示、揭示了什么样的思路等作用。

3.表达技巧:不是所有的句段都有表达上的特点。如果特点较突出,既要从该技巧出发考虑渲染气氛、画龙点睛、对比衬托、象征等作用,也要注意表达技巧自身的作用。

4.读者情感或心理:从这个角度可考虑加深印象、激发情感、产生共鸣、深受启发、发人深思、催人想象、回味不尽、想象无穷等作用。

四、形象分析题

散文中的形象分析题分为两大类:人物形象和事物形象(即物象)。

1.高考散文对人物形象的考查,一般从三方面设题:一是概括(或分析)人物形象的特征,这是主要考查点;二是分析表现人物特征的手法和技巧;三是赏析人物形象的作用。有时命题者也会将其中两方面综合起来考查。

2.散文中的物象不仅有其本身的具体意义,而且具有被赋予的抽象意义,文学作品中欣赏到的物象,都是客观物象和作者或人物主观思想感情融合而成的形象。

我们先来学习人物形象的分析题:

必备基础知识:概括人物形象的特点

①从记叙的事件中分析概括(类似于小说形象 从情节入手概括)。

②从正面与侧面描写中分析概括(正面描写如 人物的肖像、动作、语言、心理等细节描写,侧面 描写如环境、他人等)。

③从文中议论抒情文字中分析概括(尤其是对 形象的评价性语句,往往直接点明特点)。

④结合写作背景和主旨分析。

1.在内容上的作用:

2.在形式上的作用:

3.主次要人物的不同作用:

①主要人物形象的作用是揭示散文 的“神”。一般来说,写人的要寻品, 写事的要析理,写物的要找志,写景 的要析情。

②次要人物形象的作用, 应从文章的结构形式、内容主旨,作者的思想感情,对主要形象的彰显意 义等方面做多角度思考。

四、形象分析题

必备基础知识:赏析人物形象的作用

①对内容的充实作用;②对主旨的衬 托、深化、升华作用;③寄托作者的思想感情。

①开头结尾的谋划;②详略主次的安 排;③行文线索的贯穿;④过渡照应 的关联;⑤伏笔悬念的设置

常见设问方式

1.请概括××(人物)的性格特点,并加以分析。

2.文中的××(人物)是一个什么样的形象 作者 描写这一形象有什么作用

解题技巧指导

四、形象分析题

1.画——在文章中画出有关人物语言、神态、动作 等描写的句子。

2.析——在把握文章背景和作者情感倾向的基础 上,依据画出的句子,分析人物的精神面貌和性格特征。

3.明——把握文章背景,明确人物的代表类型、 地位。

4.答——掌握答题模式:

①概括型,直接用一些人 物思想、性格方面的语言答出即可;

②分析型,应结合作品中的材料分析概括人物的思想性格,可 用“分析+概括”式或“概括+分析”式答题。

四、形象分析题

必备基础知识:概括物象的特点

①分析外在特征(如形态、声音、色彩、气味等); ②分析内在精神;

③提炼所言之志(找出物与人的相似点,明确其情感义、比喻义、象征义)

必备基础知识:赏析物象的作用

1.分析主要物象的作用:

①线索作用,把众多材料组织在一起;②象征作用,它象征某种意蕴,隐含主旨;③衬托作用,在写人散文中借物写人,衬托人物形象;④寄托作者感情,主体物象和作者的感情有直接关联,或贯穿全文,或直接点明中心。(★如《白杨礼赞》中的白杨树)

2.分析次要物象的作用:

①结构角度:开头结尾的特点,详略主次的安排,行文线索的贯穿,过渡照应的勾连,伏笔悬念的设置。②内容角度:充实内容,升华、深化主旨,寄托作者感情。③主体形象角度:对比、衬托、类比、虚实相生,使主体形象更加鲜明突出。(★如《秋天的怀念》中的菊花)

常见设问方式

1.文章中的×××有什么特点 2.作者着重描写×××的目的是什么

3.请简要分析文中×××的主要特点及作用

解题技巧指导

四、形象分析题

1.主要物象

①从内容主旨角度看,主要物象是散文 主旨所在。分析主要物象的作用就是揭示散文的“神”。一般说来,写人的寻品,写事 的析理,写物象的找志,写景的析情。②从艺术构思角度看,主要物象多为 全文的线索,起着把众多材料贯串在一起 的作用。

2.次要物象

①结构形式上,开头结尾的策划,详 略主次的安排,行文线索的贯串,过渡照 应的勾连,伏笔悬念的设置。 ②内容主旨上,对内容的充实作用, 对主旨的深化和升华作用。

③对主要物象的意义彰显上,对比、 衬托、类比、虚实相生,使主要物象更加鲜 明突出。

④情感上,体现作者的思想情感。

五、鉴赏表达技巧

“表达技巧”是个综合性概念,它包括了散文表情达意的所有手段,大体概括为四大类:修辞手法、表达方式、表现手法和行文技巧。本题型将围绕此四类展开,首先巩固这四类表达技巧的必备基础知识,然后再总结常见设问方式及答题步骤。

必备基础知识:十种修辞手法及作用

1.比喻——化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

2.比拟——赋予物以人的形态情感(指拟人),描写生动形象,表意丰富。

3.借代——以简代繁,以实代虚,以奇代凡。

4.夸张——烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛,揭示本质,给人以启示。

5.对偶——便于吟诵,易于记忆,使词句有音乐感;表意凝练,抒情酣畅。

6.排比——节奏鲜明,内容集中,增强气势;叙事透彻,条分缕析;长于抒情。

7.反复——写景抒情感染力强;承上启下,层次清晰;多次强调,给人以深刻的印象。

8.设问——自问自答,提出问题,引发读者的思考。

9.反问——强调语气,语气强烈,强化情感。

10.对比——使所表现的事物特征或所阐述的道理观点更鲜明、突出。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

1.叙述方式:顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

2.叙述人称:

①第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实、 生动之感。

②第二人称: 增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

③第三人称: 能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和 空间的限制,反映现实比较灵活自由。

3.描写:

类别 分类 作用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、 味觉等(形、声、色 角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物呈现出不同的特征,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,进而蕴蓄情趣和理趣。

观察角度 定点观察、移步换景等 写景角度 远近结合、高低结 合、内外结合

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

3.描写:

类别 分类 作用

描写方法 工笔、白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔能突出主要景物的特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描简练,生动传神。二者结合,形成对比,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征,为主题服务。

动静描写 可分为动静结合、 以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力。

虚实描写 可分为虚实结合、 以实写虚、以虚写实 或激发了读者的联想、想象,或突出了景物的特点, 或拓展了表现空间,或扩大了意境,或深化了主题

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

4.抒情:

(1)直接抒情:是作者在文中直接表达自己被现实生活激发起来的感情,也叫直抒胸臆。直抒胸臆可以淋漓尽致地表达感情,形成强烈的感染力。阅读时“情语优先”,要关注带有情感色彩的词语和语句,把握情感的倾向。

(2)间接抒情:

①借人抒情。可以刻画人物性格,反映人物的心理活动, 促进故事情节的发展;也可以描摹人物的语态,获得一种特殊的效果,更好地展现人物 的内心世界、性格特征。

②借景抒情。寓情于景,情景交融,以乐景衬哀情,以哀景衬乐情。注意分析景物描写的作用。

③借物抒情。借物喻人,托物言志,注意其象征意义。注意联想和想象的思维运用,领悟作者寄寓物中的深刻含义。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

5.议论:散文中的议论是在记叙过程中融入的倾向和评价, 形成夹叙夹议的特色。

必备基础知识:八种表现手法

象征、衬托、渲染、抑扬、对比、联想与想象、点面结合、以小见大。

必备基础知识:十种行文技巧

类别 释义 作用

开门见山 开篇直入正题,不拐 弯抹角,不拖泥带水。 ①强调突出中心,使主题鲜明突出。②总领全文。③总起下文。④行文不蔓不枝,干脆利落。

卒章显志 结尾点明文章的主旨或作者的思想感情。 ①深化文章内容,升华主题思想。②总结全文,使结构完整。③有水到渠成之感,有强调之效。

照应题目 文章正文与题目相照应 ①紧扣中心写作,不蔓不枝,行文紧凑集中。②反复点题,对中心有强调、突出之效。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:十种行文技巧

类别 释义 作用

首尾呼应 文章开头与结尾相照应 ①重复开头内容,突出中心,深化主题。②首尾遥相呼应,结构完整严谨。

前后照应 上下文内容的前呼后应 ①使内容完整,真实可信。②构思精巧,行文缜密,结构圆合严密。

伏笔 叙事性作品中上文为下文情节内容的出现预设的埋伏。 ①使内容完整,真实可信。②构思精 巧,行文缜密,耐人寻味。③结构圆合严密。

铺垫 在一个人物出场前 或者一个事件发生前,预先布置局势, 安排一些情节场景作为征兆,制造气氛。 可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情 势,促使读者产生期待、盼望的急迫 心情,大大增强作品的吸引力。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:十种行文技巧

类别 释义 作用

过渡(承上启下) 一个句子或段落承接或总结上文的内容,同时提示或领起下文的内容,这个句子就是过渡句或过渡段 结构上,有利于把握整体,增强文章的条理性和语言的流畅性;内容上,总结上文,领起下文。

设置悬念 在文章的某一部分设置一个问或矛盾冲突,以引起读者 某种急切期待和热烈关心的一种写法。 使情节环环相扣、曲折生动,激发读者的阅读兴趣,突出文章主旨、人物形象,达到震撼人心的效果。

详略得当 详写写得比较充分,略写是指概括式的叙述,少用笔墨,写得比较简略。 使文章点面结合,主次分明,重点突出。使文章更加生动形象,详的完整,丰富文章内容;略的言有尽而意无穷;两者结合,恰到好处,给读者以深刻的印象。

常见设问方式

解题技巧指导

五、鉴赏表达技巧

1.文章运用了什么样的艺术手法(艺术技巧、表达技巧等)

2.文章运用了哪些修辞手法来描写×× 这样写有什么好处

3.作者是如何描写××的

4.画线句子描写了××的景象,请分析其表达特色

5.文章运用××手法,有什么好处(效果、作用)

6.文中运用第一/二人称有什么作用?

1.明确表述形式

表述可采用三段式:技巧、内容、效果。也就是运用了什么技巧,表达了什么内容,达到了什么效果。

2.多角度思考

审题干要求赏析的角度是定向的还是多向(多角度)的。所谓“定向”,就是题干明确规定了赏析的角度,如从“修辞手法”角度等进行赏析。“定向”一般为单一角度。当然,单一角度还可细化为更小的角度。散文赏析题多是多向(多角度)的。

3.掌握术语

①要熟记一些使用频率较高的表达技巧的名称,如动静相衬、以小见大、虚实结合、欲扬先抑、托物言志、承上启下、卒章显志、直抒胸臆、烘托渲染、对比、象征、反衬等。

②要了解一些常用的表达技巧的作用,比如比喻的作用是化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体;排比的作用是节奏鲜明,增强气势,便于抒情;第一人称真实,第二人称亲切,第三人称客观。

③要了解一些常用程式,如体现了什么,强调了什么,强化了什么,营造了什么,表现了什么,还有深化了主题,点明了题旨,等等。

第叁部分

同类题型练习

例题:阅读下列文字,完成1~4小题,共16分)

重返乡下

陈忠实

新世纪到来的第一个农历春节过后,我买了二十多袋无烟煤和一些吃食,回到祖居的乡村老屋。站在这个给我留下拥挤也留下热闹印象的祖居小院里,心里竟然有点酸酸的感觉。已经摸上六十岁的人了,何苦又回到这个空寂了近十年的老窝里来?

我的脚下是祖宗们反复踩踏过的土地。我现在又站在这方留着许多代人脚印的小小的院里。我不会问自己也不会向谁解释为什么重新回来,因为这已经是行为之前的决计了。丰富的汉语言文字里有一个词儿叫龌龊。我在一段时日里充分地体味到这个词儿不尽的内蕴。

南窗前丁香的枝头尚不见任何动静,倒是三五丛月季的枝梢上暴出小小的紫红的芽芭,显然是春天的讯息,然而整个小院里太过沉寂太过阴冷的气氛,还是让我很难转换出回归乡土的欢愉来。

回到屋里,架在大炉上的水壶发出噗噗噗的响声。沏上一杯上好的陕南绿茶,我坐在曾经坐过近20年的那把藤条已经变灰的藤椅上,抿一口清香的茶水,瞅着火炉炉膛里炽红的炭块,耳际似手萦绕见过面乃至根本未见过面的老祖宗们的声音。嗨!你早该回来了。

第二天微明,我搞不清是被鸟叫声惊醒的。还是醒来后听到了一种鸟的叫声。隔着窗玻璃望去,后屋屋脊上有两只灰褐色的斑鸠,在清最凛冽的寒风里,一点头。一翘尾,发出连续的咕咕咕的叫声。哦!催发生命运动的春的旋律。在严寒依然裹盖着的斑鸠的躁动中传达出来了,我竟然泪眼模糊起来。

傍晚时分,我走上前河长堤。河水清澈到令人不忍心却又忍不住用手撩拨。一只雪白的鹭鸶,从下游悠悠然飘落在我眼前的浅水边。对岸成片的白杨树林,在蒙蒙灰雾里依然不失其肃然和庄重。我无意间发现。斜对岸的那片沙地上,有个男子挑着两只装满石头的铁丝笼走出一诺大的沙坑,把笼里的石头倒在石头垛子上,又挑起空笼走回那个低陷的沙坑。那儿用三角架撑着一张钢丝萝筛。他把刨下的沙石一掀一掀抛向萝筛。发出连续不断千篇一律的声响。石头和沙子就在萝筛两边分流了。

我突发联想,印成一格一框的稿纸如同那张箩饰,他在他的箩筛上筛出的是一粒一粒石子,我在我的“箩筛”上筛出的是一个一个方块汉字。现行的稿酬无论高了低了贵了贱了,肯定是那位农民男子的石子无法比兑的。我们就像是社会大坐标的两极。我知道我不会再回到挖沙筛石这一极中去,却无法从这一极上移开眼睛。

转眼间五月来了,整个河川和原坡都被麦子的深绿装扮起来,几乎连一块巴掌大的裸露土地都看不到。一夜之间,那令人沉迷的绿野变成满眼金黄。如同一只魔掌在翻手瞬间创造出神奇来。一年里最红火最繁忙的麦收开始了,把从去年秋末以来的缓慢悠闲的乡村节奏驱然改变了。红茗则是秋收的最后一料庄稼,通常是待头一场浓霜降至,苕叶交黑之后才开挖。湿漉漉的新鲜泥土的垅畦里,排列着一行行刚刚出土的红艳艳的红苕,常常使我的心发生悸动。

被文人们称为弱柳的柳树,居然在这河川里最后卸下盛装,居然是最耐得霜冷的树。柳叶由緑变青,由青渐变浅黄,直到遭滚霜击打,柳树通身变得灿灿金黄,张杨在河堤上河湾里,成一片或一株,令人钦佩生命的频强和生命的尊严。小雪从灰蒙蒙的天空飘下来时,我在乡间感觉不到严冬的来临,却体味到一屡圣洁的温柔,我本能地仰起脸来,让雪片在脸颊上在鼻梁上在眼窝里飘落、融化,直到某一天大雪降至,原坡和河川都变成一抹银白的时候,我抑制不住某种神秘的诱惑,在黎明的浅淡光色里走出门去。在连一丝兽蹄鸟爪的痕迹也难见的雪野里。踏出一行脚印。听脚下的厚雪发出铮铮铮的脆响。

某个晚上,瞅着月色下这蒙蒙的原坡,我却替两千年前的刘邦操起闲心来,他从鸿门宴上脱身以后,是抄哪条捷径便道逃回我眼前这个原上的营垒的?刘邦驻军在这个原上,遥遥相对瀚水北岸骊山脚下的鸿门,我的祖居的小村庄怡在当间。也许从那个千钧一发命悬一线的宴会逃跑出来,刘邦慌不择路翻过骊山涉过灞河,从我的村头某家的猪圈旁爬上原坡直到原顶,才嘘出一口气来。无论这逃跑如何狼狈。并不影响他后来打造汉家天下。

我在读到历代诗人咏灞桥的诗歌时,大为惊讶,白鹿(成灞陵)这道原,竟有数以百谬的诗圣诗王诗魁都留了绝唱和独唱。

“宠辱忧欢不到情,任他朝市自营营。独寻秋景城东去,白鹿原头信马行。”

这是白居易的一首七绝,是最坦率的一首,也足最通俗易记的一首,一目了然可知白诗人在长安官场被蝇营狗苟惹烦了,干脆骑马到白鹿原头迎去。

我在这原下的祖屋生活了两年。夏日一把朝椅,冬天一把火炉,傍晚到灞河沙滩或原坡草地去散步。当然,每有一篇小说成散文写成,那种愉悦,相信比白居易纵马原上的心境差不了多少。正是原下这两年,是我近八年以来写作字数最多的年份,且不说优劣,我愈加固执一点,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场。

(摘自陈忠实《白鹿原上》,有删改)

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章用“新世纪到来的第一个农历春节过后”开篇,既交代了时间。又暗示了新生活的开始。

B.作者写“不会问自己也不会向谁解释为了什么重新回来”,表现了他面对现实时的迷茫和此时的无助。

C.文中萦绕在作者耳际的老祖宗们的声音,其实是作者心声的外显,反映出他回归自我的觉醒。

D.白鹿原让作者感受到生命的顽强、自然的宁静和丰收的悸动,这些都成为作者创作的源动力。

解析:此题考查学生对文本思想内容的把握的能力。B项,“表现了他面对现实时的迷茫和此时的无助”错误,因为这已经是作者之前计划好的,所以没有迷茫和无助。故选B。

B

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章第一段写作者回到老屋,既照应了题目,又引发了作者的情思,为全文奠定了感情基调。

B.文章用乡下男子筛石子与作者码汉字进行对比,突出乡下人讨生活的不易,流露出作者的悲悯之情。

C.作者调动多种感官,运用多种修辞,描写花鸟杨柳、金麦红营、银白雪野、迷蒙月夜,细腻而形象。

D.文章最后一段既是对开头作者重返祖居老屋原因的回答,又是对他重返乡下生活的总结,突出白鹿原对作者的影响。

解析:此题考查学生对文本艺术特色的分析和鉴赏的能力。A项,“为全文奠定了感情基调”错误,全文情感基调是处于变化中的,情感最初心里感觉酸酸的,然后白鹿原的风光与历史给作者带来诸多的体验,最后作者体会到创作的喜悦。故选A。

A

3.本文采用了情感和时间两条线索行文,请分别加以简析。

答案:①情感线索:作者重返乡下,最初心里感觉酸酸的,生活过程中,白鹿原的风光与历史给作者带来诸多的体验,最后作者体会到创作的喜悦,情感的变化贯穿全文;②时间线索:文章写原上风景时从初春写到冬季,然后从现在的白鹿原写到历史的白鹿原,思路清晰。

解析:此题考查把握文章线索的能力。情感线索,“已经摸上六十岁的人了,何苦又回到这个空寂了近十年的老窝里来”,可知作者重返乡下,最初心里感觉酸酸的;“傍晚时分,我走上前河长堤。河水清澈到令人不忍心却又忍不住用手撩拨。一只雪白的鹭鸶,从下游悠悠然飘落在我眼前的浅水边”“被文人们称为弱柳的柳树,居然在这河川里最后卸下盛装,居然是最耐得霜冷的树。柳叶由绿变青,由青渐变浅黄,直到遭滚霜击打,柳树通身变得灿灿金黄,张杨在河堤上河湾里,成一片或一株,

令人钦佩生命的顽强和生命的尊严”,可知生活过程中,白鹿原的风光与历史给作者带来诸多的体验;“正是原下这两年,是我近八年以来写作字数最多的年份,且不说优劣,我愈加固执一点,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场”,可知最后作者体会到创作的喜悦,情感的变化贯穿全文.时间线索,“南窗前丁香的枝头尚不见任何动静,倒是三五从月季的枝梢上暴出小小的紫红的芽苞,显然是春天的讯息”“直到某一天大雪降至,原坡和河川都变成一抹银白的时候,我抑制不住某种神秘的诱惑,在黎明的浅淡光色里走出门去”,可知文章写原上风景时从初春写到冬季;“某个晚上,瞅着月色下这蒙蒙的原坡,我却替两千年前的刘邦操起闲心来,他从鸿门宴上脱身以后,是抄哪条捷径便道逃回我眼前这个原上的营垒的”,可知然后从现在的白鹿原写到历史的白鹿原,思路清晰。

4.本文写刘邦、白居易有何用意?请简要分析。

答案:①借古抒怀,借刘邦表达“过程中的狼狈并不影响最后的成功”的思想,借白居易表达“远离现实的嘈杂可以获得心灵的宁静”的思想;②增加文章的历史厚度与文化气息;③由现实到历史,再到最后的感悟,承上启下,思路清晰。

解析:此题考查把握文章段落作用的能力。“他从鸿门宴上脱身以后,是抄哪条捷径便道逃回我眼前这个原上的营垒的?刘邦驻军在这个原上,遥遥相对灞水北岸细山脚下的鸿门,我的祖居的小村庄恰在当间。也许从那个千钧一发命悬一线的宴会逃跑出来,刘邦慌不择路翻过骊山涉过灞河,从我的村头某家的猪圈旁爬上原坡直到原顶,才嘘出一口气来。无论这逃跑如何狼狈。并不影响他后来打造汉家天下”,可知作者借古抒怀,借刘邦表达“过程中的狼狈并不影响最后的成功”的思想。“宠辱忧欢不到情,任他朝市自营昔。独寻秋景城东去,白鹿原头信马行”,可知借白居易表达“远离现实的嘈杂可以获得心灵的宁静”的思想。一篇文章有了历史因素,读起来就会增加文章的历史厚度与文化气息。从现在的白鹿原写到历史的白鹿原,由现实到历史,再到最后的感悟,“我愈加固执一点,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场”,承上启下,思路清晰。

——2025届高考二轮复习题型归纳与解题技巧——

感谢观看

2025届高考二轮复习

新教材新高考

——2025届高考二轮复习题型归纳与解题技巧——

题型三

散文类文本阅读

2025届高考二轮复习

新教材新高考

目录

高考题型归纳

了解高考命题趋势

高效备考

总结解题技巧

了解设问方式,明确提分关键

同类题型练习

壹

贰

叁

当堂检测学习成果,灵活运用

第壹部分

高考题型归纳

新高考Ⅰ卷文学类文本近三年考点比较:

年份 文本选择 试题类型 考查重点

2022 冯至《江上》,节选自冯至写于抗战时期的历史小说《伍子胥》。 2道选择题 2道简答题 内容和艺术特色分析鉴赏、情节赏析、人物心理概括分析、情节效果比较鉴赏。

2023 陈村《给儿子》 2道选择题 2道简答题 内容理解、句子的分析与鉴赏、人物心理梳理概括、文学短评思路撰写。

2024 徐则臣《放牛记》 2道选择题 2道简答题 内容理解、内容赏析、创作意图。

新高考Ⅱ卷文学类文本近三年考点比较:

年份 文本选择 试题类型 考查重点

2022 李广田《到橘子林去》,节选自李广田于抗日战争时期所作的散文。 2道选择题 2道简答题 内容理解、艺术特色分析鉴赏、散文标题理解、散文手法(细节)赏析。

2023 沈从文《社戏》(节选) 2道选择题 2道简答题 内容理解、艺术特色分析鉴赏、梳理文章内容、品味重要词语的意蕴。

2024 孙甘露《千里江山图》 2道选择题 2道简答题 内容理解、内容赏析、叙述特征。

综观近几年的新高考卷,散文类文本的命题呈现以下几大方面特点:

角度 解说

选材 选文多为中国现当代散文精品,特别凸显立德树人的育人功能,注重紧扣时代脉搏,具有丰富的文化底蕴,鲜明的民族特色,厚重的民族文化情感,以及闪烁的美好人性,字数在1800字左右。如2023年新课标Ⅰ卷材料选用当代作家陈村的散文《给儿子》,引导考生关注村庄、土地、劳动,从而令考生感悟到一些根本和永恒的道理;2022年新高考Ⅱ卷材料为现代作家李广田的《到橘子林去》,写于抗战时期,体现了革命战争年代的人民的精神风貌,具有良好的价导向作用。

题型 除对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏外,还有对文章内容的概括、脉络层次的分析,对文章的标题、布局谋 篇作用的理解,以及对文章语言和表达技巧的鉴赏,等等。总之,在全面考查考生文学素养的基础上,突出对考生审美鉴赏能力、形象思维能力的考查,特别是考查个性化的散文阅读体验。

考点 新高考散文阅读题一般采用“两道客观题+两道主观题”的模式,题型基本稳定。客观题主要考查对文本内容和 艺术特色的理解与鉴赏,对散文情感和艺术技巧的分析评价。主观题题目的设问方式比较灵活多样,体现出综合性和创新性,紧扣文本设置情境,要求结合文意或联系文本来作答。

第贰部分

总结解题技巧

1.从选材来看,选文以中国现当代名家作品为主,以小说(包括纪实文学作品)和散文(包括随笔、书信)为主,选择视野趋向开阔,灵活多变,不拘泥,不呆板。以弘扬革命文化、社会主义先进文化、中华优秀传统文化为主。

2.从价值观念来看。坚决落实立德树人的根本任务,完全符合社会主义核心价值观的标准。将文本和试题放在语文情境中,实现以文传声、以文化人,引导学生在理想信念、精神品格、道德修养、审美意识等诸多方面得到强化和提升。

3.从命题形式来看。高考因文设题、因境设题的命题思路,基础性和开放性的命题方式,反套路化和反模式化的命题趋势愈加清晰。

4.从考查要求来看。对语文必备知识和核心素养的考查是并重的,一道试题、一个选项考查的往往是多个知识和多种素养,对学生的思维广度和深度、综合运用知识的能力提出了更高的要求。

高考命题变化

一、分析行文思路

行文思路是作者按照一定的条理表达思想的路径、脉络,是作品的整体构思布局,行文思路分析就是梳理分析作者的这一构思布局。高考设置行文思路分析题的侧重点在“梳理”上,有两种考法:一是直接考查,梳理行文思路;二是间接考查,梳理人物心理(感情)变化。

必备基础知识

1.结构安排

(1)相承(承接、递进):由叙事到议论或抒情(★如《记念刘和珍君》)、由写景到议论或抒情(★如《故都的秋》)、哲理散文的层层相递(★如《我与地坛》)。

(2)相并(并列、对照):文章材料之间是平行的,它们之间或并列或对照。(★如《为了忘却的记念》中“左联”五烈士的材料)(3)相属(总分、分总):先总说再分说,或者相反。(★如《故都的秋》先总说故都的秋的“清”“静”“悲凉”,再分说这三个特点)

2.材料组织(组织方式)

从时间上组织材料(★如史铁生《秋天的怀念》);从空间(场面)上组织材料(★如《从百草园到三味书屋》);

必备基础知识

以什么物件(观察点)为中心组织材料(★如郑振铎的《猫》);以情感(或认识过程)来组织材料(★如《记念刘和珍君》);由实到虚,层层深入,组织材料。

[特别提示]组织材料的方式常常是线索本身;有时材料组织形式可以从全文的表现手法角度考虑,如抑扬、虚实、对比等。

3.材料组织的结构技巧

开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、前后照应、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

一、分析行文思路

常见设问方式

1.请梳理本文的行文思路(或脉络),并概括其结构特点。

2.文章是怎样构思的 请简要分析。

3.本文在构思上最大的特色是什么 这样构思有怎样的艺术效果 请简要概括说明。

4.文章以“×××”为核心谋篇布局,请简要说明。

解题技巧指导

1.明确文体,把握全貌。

通过阅读,明确散文内容,是写人叙事、写景状物,还是阐发哲理,概括文章主要叙述了什么事情或者谈的是什么问题,不同的文章类型,行文思路应该有所不同。

2.圈点勾画,抓关键句。

要特别关注文章的开头、结尾,每一段的起始句、收束句,这些地方往往被作者安排上中心句,以起到总领或收束内容的作用。

3.标识段意,划分层次。

一、分析散文思路

找出中心句,或用一句简明扼要的话标示出文段的段意,分析段落之间的内在联系,划分文章层次。重视具有前后衔接、勾连、照应作用的语言标志;重视有区分层次作用的标点符号,如分号、冒号、句号等。

4.整合信息,规范答题。

概括各层次大意后,分条答题:文章围绕(线索),首先写了……,其次写了……,最后写了……。

二、分析线索及作用

贯串全文、连缀人物和事件的顺序的叫线索。线索是散文组织安排材料的“纲”,是文章结构的主线,抓住线索就抓住了作者的思路。结构是文章的骨架,线索是文章的脉络,二者是紧密联系的。抓住散文中的线索,便可对作品的思路了然于胸,不仅有助于理解作者的写作意图,而且也是对作者谋篇布局思路的鉴赏,从而透过散文“形散”的表象抓住其传神的精髓,遵循作者的思路,分析文章的立意。

行文思路是作者写作时为了深化和表达其思想感情而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么、后写什么的问题;而线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。

虽然在“行文思路分析题”中已涉及线索,但这种涉及只是将线索作为解题的一种手段,围绕线索去梳理行文思路,并不是考查线索本身;而高考却常就散文线索自身方面设题,考查的重点往往是线索的作用。

行文思路与线索的区别:

二、分析线索及作用

寻找“线索”的方法:四看 看标题 有的标题本身就是线索,或者直接显示线索,如《白杨礼赞》。

看时空词语 有些时间、空间词语很可能就是“时间线索”或“空间线索”如《荷塘月色》就有空间线索。

看“物” 文章中某一“物”若反复出现,很可能就是线索。如《紫藤萝瀑布》就是以“紫藤萝花”这一常出现的“物”为线索的。

看议论抒情句 文中的议论、抒情句子中蕴含的“情”往往就是文章的线索。如《记念刘和珍君》中表达作者悲愤情感的议论抒情句,表明了文章的线索是作者的悲愤之情。

线索作用 结构方面 ①组织材料,贯穿全文;②结构清晰,情节集中;③使行文富于变化。

内容方面 ①呈现某种情景或状态;②表达某种情感或思想;③揭示主题。

特别提示 要注意区分不同性质的线索的不同作用,如物象线索有象征、呼应作用, 情感线索有使情感浓厚、不断深化的作用等。

必备基础知识

常见设问方式

1.本文的线索是什么 文章是如何围绕这一线索展开的

2.文章有明暗两条线索,分别是什么 这样处理有什么好处 请简要分析。

3.文中“×××”反复出现,有何作用?

二、分析线索及作用

解题技巧指导

1.审读题干:

根据题干中的关键词, 确认题目是分析线索作用题, 还是要求具体分析线索是如何串连结构思路的。

2.分析线索:

3.规范作答:

分析线索作用时, 要先定位线索类型(具体事物、人物、中心事件、思想情感、时间推移、空间变化等) ,再结合文本具体分析; 分析线索串连结构思路时, 要根据事件、行为发生发展的各个阶段, 梳理出明确的结构思路。

①首先写了……其次写了……最后写了……

②××是贯穿全文的线索,在文中一次次出现,一层层递进,逐层深入,把感情推向高潮。

三、分析句段作用

结构上,不同位置、类型的段落(句子)在全文中所起的作用往往不同。

六类常考句段及作用

常考句段 作用

开篇 开篇点题,总领全文,点明主旨,或表达与主旨相关的某种情感(奠定感情基调)。

开启(引出)下文,或与下文形成对照,或为下文做铺垫。

开篇描写景物,从结构上看,作用可能是铺垫;从景物描写上看,作用是衬托、勾勒环境、提供背景、 营造(渲染)某种气氛等。

开篇设置悬念,吸引读者;开篇抒情,引起读者共鸣;抑扬开篇,强化读者印象。

中间 中间句段如果比较短,那么,它在结构上的作用可能是承上启下(过渡)

(物→人 景→情 事→理 实→虚)

篇幅较长且描写主要物象,则其作用是拓展思路, 丰富内涵,深化主题,具体展示或照应前文。

三、分析句段作用

六类常考句段及作用

常考句段 作用

结尾 总结全文,点明主旨,升华感情,深化主题,照应题 目,呼应开头,或兼而有之

委婉含蓄,意在言外,发人深思(给读者留下思考、 回味的空间)

暗示主题或强化情感的作用

点睛句 ①点明全文中心,统领全文;②句子含意深刻, 耐人寻味,给人以启迪。

插入段 ①与上下文构成虚实相生、正反对照、递进烘 托等关系;②对全文中心起强化、突出作用;③在结构上宕开一笔,形成波澜。

反复出现的句子 ①在内容上,有突出主旨、强化感情等作用; ②在结构上,有交代线索、前后照应等作用;③在表 达上,运用反复的修辞手法,有一唱三叹之效。

三、分析句段作用

常见设问方式

1.作者这样写有什么作用(好处、效果、目的、用 意、妙处等) 2.说说画线的句子在文中的好处

3.作者为什么要写这一段(句) 4.某段(句)删去行不行 为什么 5.简析某段在文中的作用

解题技巧指导

1.内容、主题:内容角度要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用;主题角度可考虑对主题强化、深化、突出、揭示等作用。

2.结构、思路:结构角度可考虑设置悬念、作铺垫、伏笔照应、首尾呼应、结构完整、承上启下等作用;思路角度可考虑暗示、揭示了什么样的思路等作用。

3.表达技巧:不是所有的句段都有表达上的特点。如果特点较突出,既要从该技巧出发考虑渲染气氛、画龙点睛、对比衬托、象征等作用,也要注意表达技巧自身的作用。

4.读者情感或心理:从这个角度可考虑加深印象、激发情感、产生共鸣、深受启发、发人深思、催人想象、回味不尽、想象无穷等作用。

四、形象分析题

散文中的形象分析题分为两大类:人物形象和事物形象(即物象)。

1.高考散文对人物形象的考查,一般从三方面设题:一是概括(或分析)人物形象的特征,这是主要考查点;二是分析表现人物特征的手法和技巧;三是赏析人物形象的作用。有时命题者也会将其中两方面综合起来考查。

2.散文中的物象不仅有其本身的具体意义,而且具有被赋予的抽象意义,文学作品中欣赏到的物象,都是客观物象和作者或人物主观思想感情融合而成的形象。

我们先来学习人物形象的分析题:

必备基础知识:概括人物形象的特点

①从记叙的事件中分析概括(类似于小说形象 从情节入手概括)。

②从正面与侧面描写中分析概括(正面描写如 人物的肖像、动作、语言、心理等细节描写,侧面 描写如环境、他人等)。

③从文中议论抒情文字中分析概括(尤其是对 形象的评价性语句,往往直接点明特点)。

④结合写作背景和主旨分析。

1.在内容上的作用:

2.在形式上的作用:

3.主次要人物的不同作用:

①主要人物形象的作用是揭示散文 的“神”。一般来说,写人的要寻品, 写事的要析理,写物的要找志,写景 的要析情。

②次要人物形象的作用, 应从文章的结构形式、内容主旨,作者的思想感情,对主要形象的彰显意 义等方面做多角度思考。

四、形象分析题

必备基础知识:赏析人物形象的作用

①对内容的充实作用;②对主旨的衬 托、深化、升华作用;③寄托作者的思想感情。

①开头结尾的谋划;②详略主次的安 排;③行文线索的贯穿;④过渡照应 的关联;⑤伏笔悬念的设置

常见设问方式

1.请概括××(人物)的性格特点,并加以分析。

2.文中的××(人物)是一个什么样的形象 作者 描写这一形象有什么作用

解题技巧指导

四、形象分析题

1.画——在文章中画出有关人物语言、神态、动作 等描写的句子。

2.析——在把握文章背景和作者情感倾向的基础 上,依据画出的句子,分析人物的精神面貌和性格特征。

3.明——把握文章背景,明确人物的代表类型、 地位。

4.答——掌握答题模式:

①概括型,直接用一些人 物思想、性格方面的语言答出即可;

②分析型,应结合作品中的材料分析概括人物的思想性格,可 用“分析+概括”式或“概括+分析”式答题。

四、形象分析题

必备基础知识:概括物象的特点

①分析外在特征(如形态、声音、色彩、气味等); ②分析内在精神;

③提炼所言之志(找出物与人的相似点,明确其情感义、比喻义、象征义)

必备基础知识:赏析物象的作用

1.分析主要物象的作用:

①线索作用,把众多材料组织在一起;②象征作用,它象征某种意蕴,隐含主旨;③衬托作用,在写人散文中借物写人,衬托人物形象;④寄托作者感情,主体物象和作者的感情有直接关联,或贯穿全文,或直接点明中心。(★如《白杨礼赞》中的白杨树)

2.分析次要物象的作用:

①结构角度:开头结尾的特点,详略主次的安排,行文线索的贯穿,过渡照应的勾连,伏笔悬念的设置。②内容角度:充实内容,升华、深化主旨,寄托作者感情。③主体形象角度:对比、衬托、类比、虚实相生,使主体形象更加鲜明突出。(★如《秋天的怀念》中的菊花)

常见设问方式

1.文章中的×××有什么特点 2.作者着重描写×××的目的是什么

3.请简要分析文中×××的主要特点及作用

解题技巧指导

四、形象分析题

1.主要物象

①从内容主旨角度看,主要物象是散文 主旨所在。分析主要物象的作用就是揭示散文的“神”。一般说来,写人的寻品,写事 的析理,写物象的找志,写景的析情。②从艺术构思角度看,主要物象多为 全文的线索,起着把众多材料贯串在一起 的作用。

2.次要物象

①结构形式上,开头结尾的策划,详 略主次的安排,行文线索的贯串,过渡照 应的勾连,伏笔悬念的设置。 ②内容主旨上,对内容的充实作用, 对主旨的深化和升华作用。

③对主要物象的意义彰显上,对比、 衬托、类比、虚实相生,使主要物象更加鲜 明突出。

④情感上,体现作者的思想情感。

五、鉴赏表达技巧

“表达技巧”是个综合性概念,它包括了散文表情达意的所有手段,大体概括为四大类:修辞手法、表达方式、表现手法和行文技巧。本题型将围绕此四类展开,首先巩固这四类表达技巧的必备基础知识,然后再总结常见设问方式及答题步骤。

必备基础知识:十种修辞手法及作用

1.比喻——化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

2.比拟——赋予物以人的形态情感(指拟人),描写生动形象,表意丰富。

3.借代——以简代繁,以实代虚,以奇代凡。

4.夸张——烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛,揭示本质,给人以启示。

5.对偶——便于吟诵,易于记忆,使词句有音乐感;表意凝练,抒情酣畅。

6.排比——节奏鲜明,内容集中,增强气势;叙事透彻,条分缕析;长于抒情。

7.反复——写景抒情感染力强;承上启下,层次清晰;多次强调,给人以深刻的印象。

8.设问——自问自答,提出问题,引发读者的思考。

9.反问——强调语气,语气强烈,强化情感。

10.对比——使所表现的事物特征或所阐述的道理观点更鲜明、突出。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

1.叙述方式:顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

2.叙述人称:

①第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实、 生动之感。

②第二人称: 增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

③第三人称: 能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和 空间的限制,反映现实比较灵活自由。

3.描写:

类别 分类 作用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、 味觉等(形、声、色 角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物呈现出不同的特征,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,进而蕴蓄情趣和理趣。

观察角度 定点观察、移步换景等 写景角度 远近结合、高低结 合、内外结合

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

3.描写:

类别 分类 作用

描写方法 工笔、白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔能突出主要景物的特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描简练,生动传神。二者结合,形成对比,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征,为主题服务。

动静描写 可分为动静结合、 以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力。

虚实描写 可分为虚实结合、 以实写虚、以虚写实 或激发了读者的联想、想象,或突出了景物的特点, 或拓展了表现空间,或扩大了意境,或深化了主题

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

4.抒情:

(1)直接抒情:是作者在文中直接表达自己被现实生活激发起来的感情,也叫直抒胸臆。直抒胸臆可以淋漓尽致地表达感情,形成强烈的感染力。阅读时“情语优先”,要关注带有情感色彩的词语和语句,把握情感的倾向。

(2)间接抒情:

①借人抒情。可以刻画人物性格,反映人物的心理活动, 促进故事情节的发展;也可以描摹人物的语态,获得一种特殊的效果,更好地展现人物 的内心世界、性格特征。

②借景抒情。寓情于景,情景交融,以乐景衬哀情,以哀景衬乐情。注意分析景物描写的作用。

③借物抒情。借物喻人,托物言志,注意其象征意义。注意联想和想象的思维运用,领悟作者寄寓物中的深刻含义。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:五种表达方式

5.议论:散文中的议论是在记叙过程中融入的倾向和评价, 形成夹叙夹议的特色。

必备基础知识:八种表现手法

象征、衬托、渲染、抑扬、对比、联想与想象、点面结合、以小见大。

必备基础知识:十种行文技巧

类别 释义 作用

开门见山 开篇直入正题,不拐 弯抹角,不拖泥带水。 ①强调突出中心,使主题鲜明突出。②总领全文。③总起下文。④行文不蔓不枝,干脆利落。

卒章显志 结尾点明文章的主旨或作者的思想感情。 ①深化文章内容,升华主题思想。②总结全文,使结构完整。③有水到渠成之感,有强调之效。

照应题目 文章正文与题目相照应 ①紧扣中心写作,不蔓不枝,行文紧凑集中。②反复点题,对中心有强调、突出之效。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:十种行文技巧

类别 释义 作用

首尾呼应 文章开头与结尾相照应 ①重复开头内容,突出中心,深化主题。②首尾遥相呼应,结构完整严谨。

前后照应 上下文内容的前呼后应 ①使内容完整,真实可信。②构思精巧,行文缜密,结构圆合严密。

伏笔 叙事性作品中上文为下文情节内容的出现预设的埋伏。 ①使内容完整,真实可信。②构思精 巧,行文缜密,耐人寻味。③结构圆合严密。

铺垫 在一个人物出场前 或者一个事件发生前,预先布置局势, 安排一些情节场景作为征兆,制造气氛。 可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情 势,促使读者产生期待、盼望的急迫 心情,大大增强作品的吸引力。

五、鉴赏表达技巧

必备基础知识:十种行文技巧

类别 释义 作用

过渡(承上启下) 一个句子或段落承接或总结上文的内容,同时提示或领起下文的内容,这个句子就是过渡句或过渡段 结构上,有利于把握整体,增强文章的条理性和语言的流畅性;内容上,总结上文,领起下文。

设置悬念 在文章的某一部分设置一个问或矛盾冲突,以引起读者 某种急切期待和热烈关心的一种写法。 使情节环环相扣、曲折生动,激发读者的阅读兴趣,突出文章主旨、人物形象,达到震撼人心的效果。

详略得当 详写写得比较充分,略写是指概括式的叙述,少用笔墨,写得比较简略。 使文章点面结合,主次分明,重点突出。使文章更加生动形象,详的完整,丰富文章内容;略的言有尽而意无穷;两者结合,恰到好处,给读者以深刻的印象。

常见设问方式

解题技巧指导

五、鉴赏表达技巧

1.文章运用了什么样的艺术手法(艺术技巧、表达技巧等)

2.文章运用了哪些修辞手法来描写×× 这样写有什么好处

3.作者是如何描写××的

4.画线句子描写了××的景象,请分析其表达特色

5.文章运用××手法,有什么好处(效果、作用)

6.文中运用第一/二人称有什么作用?

1.明确表述形式

表述可采用三段式:技巧、内容、效果。也就是运用了什么技巧,表达了什么内容,达到了什么效果。

2.多角度思考

审题干要求赏析的角度是定向的还是多向(多角度)的。所谓“定向”,就是题干明确规定了赏析的角度,如从“修辞手法”角度等进行赏析。“定向”一般为单一角度。当然,单一角度还可细化为更小的角度。散文赏析题多是多向(多角度)的。

3.掌握术语

①要熟记一些使用频率较高的表达技巧的名称,如动静相衬、以小见大、虚实结合、欲扬先抑、托物言志、承上启下、卒章显志、直抒胸臆、烘托渲染、对比、象征、反衬等。

②要了解一些常用的表达技巧的作用,比如比喻的作用是化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体;排比的作用是节奏鲜明,增强气势,便于抒情;第一人称真实,第二人称亲切,第三人称客观。

③要了解一些常用程式,如体现了什么,强调了什么,强化了什么,营造了什么,表现了什么,还有深化了主题,点明了题旨,等等。

第叁部分

同类题型练习

例题:阅读下列文字,完成1~4小题,共16分)

重返乡下

陈忠实

新世纪到来的第一个农历春节过后,我买了二十多袋无烟煤和一些吃食,回到祖居的乡村老屋。站在这个给我留下拥挤也留下热闹印象的祖居小院里,心里竟然有点酸酸的感觉。已经摸上六十岁的人了,何苦又回到这个空寂了近十年的老窝里来?

我的脚下是祖宗们反复踩踏过的土地。我现在又站在这方留着许多代人脚印的小小的院里。我不会问自己也不会向谁解释为什么重新回来,因为这已经是行为之前的决计了。丰富的汉语言文字里有一个词儿叫龌龊。我在一段时日里充分地体味到这个词儿不尽的内蕴。

南窗前丁香的枝头尚不见任何动静,倒是三五丛月季的枝梢上暴出小小的紫红的芽芭,显然是春天的讯息,然而整个小院里太过沉寂太过阴冷的气氛,还是让我很难转换出回归乡土的欢愉来。

回到屋里,架在大炉上的水壶发出噗噗噗的响声。沏上一杯上好的陕南绿茶,我坐在曾经坐过近20年的那把藤条已经变灰的藤椅上,抿一口清香的茶水,瞅着火炉炉膛里炽红的炭块,耳际似手萦绕见过面乃至根本未见过面的老祖宗们的声音。嗨!你早该回来了。

第二天微明,我搞不清是被鸟叫声惊醒的。还是醒来后听到了一种鸟的叫声。隔着窗玻璃望去,后屋屋脊上有两只灰褐色的斑鸠,在清最凛冽的寒风里,一点头。一翘尾,发出连续的咕咕咕的叫声。哦!催发生命运动的春的旋律。在严寒依然裹盖着的斑鸠的躁动中传达出来了,我竟然泪眼模糊起来。

傍晚时分,我走上前河长堤。河水清澈到令人不忍心却又忍不住用手撩拨。一只雪白的鹭鸶,从下游悠悠然飘落在我眼前的浅水边。对岸成片的白杨树林,在蒙蒙灰雾里依然不失其肃然和庄重。我无意间发现。斜对岸的那片沙地上,有个男子挑着两只装满石头的铁丝笼走出一诺大的沙坑,把笼里的石头倒在石头垛子上,又挑起空笼走回那个低陷的沙坑。那儿用三角架撑着一张钢丝萝筛。他把刨下的沙石一掀一掀抛向萝筛。发出连续不断千篇一律的声响。石头和沙子就在萝筛两边分流了。

我突发联想,印成一格一框的稿纸如同那张箩饰,他在他的箩筛上筛出的是一粒一粒石子,我在我的“箩筛”上筛出的是一个一个方块汉字。现行的稿酬无论高了低了贵了贱了,肯定是那位农民男子的石子无法比兑的。我们就像是社会大坐标的两极。我知道我不会再回到挖沙筛石这一极中去,却无法从这一极上移开眼睛。

转眼间五月来了,整个河川和原坡都被麦子的深绿装扮起来,几乎连一块巴掌大的裸露土地都看不到。一夜之间,那令人沉迷的绿野变成满眼金黄。如同一只魔掌在翻手瞬间创造出神奇来。一年里最红火最繁忙的麦收开始了,把从去年秋末以来的缓慢悠闲的乡村节奏驱然改变了。红茗则是秋收的最后一料庄稼,通常是待头一场浓霜降至,苕叶交黑之后才开挖。湿漉漉的新鲜泥土的垅畦里,排列着一行行刚刚出土的红艳艳的红苕,常常使我的心发生悸动。

被文人们称为弱柳的柳树,居然在这河川里最后卸下盛装,居然是最耐得霜冷的树。柳叶由緑变青,由青渐变浅黄,直到遭滚霜击打,柳树通身变得灿灿金黄,张杨在河堤上河湾里,成一片或一株,令人钦佩生命的频强和生命的尊严。小雪从灰蒙蒙的天空飘下来时,我在乡间感觉不到严冬的来临,却体味到一屡圣洁的温柔,我本能地仰起脸来,让雪片在脸颊上在鼻梁上在眼窝里飘落、融化,直到某一天大雪降至,原坡和河川都变成一抹银白的时候,我抑制不住某种神秘的诱惑,在黎明的浅淡光色里走出门去。在连一丝兽蹄鸟爪的痕迹也难见的雪野里。踏出一行脚印。听脚下的厚雪发出铮铮铮的脆响。

某个晚上,瞅着月色下这蒙蒙的原坡,我却替两千年前的刘邦操起闲心来,他从鸿门宴上脱身以后,是抄哪条捷径便道逃回我眼前这个原上的营垒的?刘邦驻军在这个原上,遥遥相对瀚水北岸骊山脚下的鸿门,我的祖居的小村庄怡在当间。也许从那个千钧一发命悬一线的宴会逃跑出来,刘邦慌不择路翻过骊山涉过灞河,从我的村头某家的猪圈旁爬上原坡直到原顶,才嘘出一口气来。无论这逃跑如何狼狈。并不影响他后来打造汉家天下。

我在读到历代诗人咏灞桥的诗歌时,大为惊讶,白鹿(成灞陵)这道原,竟有数以百谬的诗圣诗王诗魁都留了绝唱和独唱。

“宠辱忧欢不到情,任他朝市自营营。独寻秋景城东去,白鹿原头信马行。”

这是白居易的一首七绝,是最坦率的一首,也足最通俗易记的一首,一目了然可知白诗人在长安官场被蝇营狗苟惹烦了,干脆骑马到白鹿原头迎去。

我在这原下的祖屋生活了两年。夏日一把朝椅,冬天一把火炉,傍晚到灞河沙滩或原坡草地去散步。当然,每有一篇小说成散文写成,那种愉悦,相信比白居易纵马原上的心境差不了多少。正是原下这两年,是我近八年以来写作字数最多的年份,且不说优劣,我愈加固执一点,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场。

(摘自陈忠实《白鹿原上》,有删改)

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章用“新世纪到来的第一个农历春节过后”开篇,既交代了时间。又暗示了新生活的开始。

B.作者写“不会问自己也不会向谁解释为了什么重新回来”,表现了他面对现实时的迷茫和此时的无助。

C.文中萦绕在作者耳际的老祖宗们的声音,其实是作者心声的外显,反映出他回归自我的觉醒。

D.白鹿原让作者感受到生命的顽强、自然的宁静和丰收的悸动,这些都成为作者创作的源动力。

解析:此题考查学生对文本思想内容的把握的能力。B项,“表现了他面对现实时的迷茫和此时的无助”错误,因为这已经是作者之前计划好的,所以没有迷茫和无助。故选B。

B

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章第一段写作者回到老屋,既照应了题目,又引发了作者的情思,为全文奠定了感情基调。

B.文章用乡下男子筛石子与作者码汉字进行对比,突出乡下人讨生活的不易,流露出作者的悲悯之情。

C.作者调动多种感官,运用多种修辞,描写花鸟杨柳、金麦红营、银白雪野、迷蒙月夜,细腻而形象。

D.文章最后一段既是对开头作者重返祖居老屋原因的回答,又是对他重返乡下生活的总结,突出白鹿原对作者的影响。

解析:此题考查学生对文本艺术特色的分析和鉴赏的能力。A项,“为全文奠定了感情基调”错误,全文情感基调是处于变化中的,情感最初心里感觉酸酸的,然后白鹿原的风光与历史给作者带来诸多的体验,最后作者体会到创作的喜悦。故选A。

A

3.本文采用了情感和时间两条线索行文,请分别加以简析。

答案:①情感线索:作者重返乡下,最初心里感觉酸酸的,生活过程中,白鹿原的风光与历史给作者带来诸多的体验,最后作者体会到创作的喜悦,情感的变化贯穿全文;②时间线索:文章写原上风景时从初春写到冬季,然后从现在的白鹿原写到历史的白鹿原,思路清晰。

解析:此题考查把握文章线索的能力。情感线索,“已经摸上六十岁的人了,何苦又回到这个空寂了近十年的老窝里来”,可知作者重返乡下,最初心里感觉酸酸的;“傍晚时分,我走上前河长堤。河水清澈到令人不忍心却又忍不住用手撩拨。一只雪白的鹭鸶,从下游悠悠然飘落在我眼前的浅水边”“被文人们称为弱柳的柳树,居然在这河川里最后卸下盛装,居然是最耐得霜冷的树。柳叶由绿变青,由青渐变浅黄,直到遭滚霜击打,柳树通身变得灿灿金黄,张杨在河堤上河湾里,成一片或一株,

令人钦佩生命的顽强和生命的尊严”,可知生活过程中,白鹿原的风光与历史给作者带来诸多的体验;“正是原下这两年,是我近八年以来写作字数最多的年份,且不说优劣,我愈加固执一点,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场”,可知最后作者体会到创作的喜悦,情感的变化贯穿全文.时间线索,“南窗前丁香的枝头尚不见任何动静,倒是三五从月季的枝梢上暴出小小的紫红的芽苞,显然是春天的讯息”“直到某一天大雪降至,原坡和河川都变成一抹银白的时候,我抑制不住某种神秘的诱惑,在黎明的浅淡光色里走出门去”,可知文章写原上风景时从初春写到冬季;“某个晚上,瞅着月色下这蒙蒙的原坡,我却替两千年前的刘邦操起闲心来,他从鸿门宴上脱身以后,是抄哪条捷径便道逃回我眼前这个原上的营垒的”,可知然后从现在的白鹿原写到历史的白鹿原,思路清晰。

4.本文写刘邦、白居易有何用意?请简要分析。

答案:①借古抒怀,借刘邦表达“过程中的狼狈并不影响最后的成功”的思想,借白居易表达“远离现实的嘈杂可以获得心灵的宁静”的思想;②增加文章的历史厚度与文化气息;③由现实到历史,再到最后的感悟,承上启下,思路清晰。

解析:此题考查把握文章段落作用的能力。“他从鸿门宴上脱身以后,是抄哪条捷径便道逃回我眼前这个原上的营垒的?刘邦驻军在这个原上,遥遥相对灞水北岸细山脚下的鸿门,我的祖居的小村庄恰在当间。也许从那个千钧一发命悬一线的宴会逃跑出来,刘邦慌不择路翻过骊山涉过灞河,从我的村头某家的猪圈旁爬上原坡直到原顶,才嘘出一口气来。无论这逃跑如何狼狈。并不影响他后来打造汉家天下”,可知作者借古抒怀,借刘邦表达“过程中的狼狈并不影响最后的成功”的思想。“宠辱忧欢不到情,任他朝市自营昔。独寻秋景城东去,白鹿原头信马行”,可知借白居易表达“远离现实的嘈杂可以获得心灵的宁静”的思想。一篇文章有了历史因素,读起来就会增加文章的历史厚度与文化气息。从现在的白鹿原写到历史的白鹿原,由现实到历史,再到最后的感悟,“我愈加固执一点,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场”,承上启下,思路清晰。

——2025届高考二轮复习题型归纳与解题技巧——

感谢观看

2025届高考二轮复习

新教材新高考