21《邹忌讽齐王纳谏》课件

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

中国历代王朝都有一些敢于直言进谏的言官,我们大家熟知的有唐太宗时代的魏征。他对唐太宗说:“兼听则明,偏听则暗。”唐太宗在魏征去世时说:“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。魏征没,朕亡一镜矣!”他们是古代言官敢于进谏、君王从善如流的典范。

导

邹忌讽齐王纳谏

【先秦】战国策

第一课时

学习目标

(一)掌握文中的重要词语和特殊句式,结合注释以及积累的文言知识,疏通文意。

(二)理清文章的层次,概括各层内容。

(三)赏析文章“三叠式”结构的妙处。

导

《战国策》:我国古代一部国别体史书,又称《国策》,是西汉刘向根据战国时期史料整理编辑的,按东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二国次序,编订为三十三篇。这部书主要记述战国时代谋臣策士游说各国或互相辩论时所提出的政治主张和斗争策略,反映当时各诸侯国、各阶级、阶层之间尖锐复杂的矛盾和斗争,是研究先秦史的重要资料。该书行文酣畅淋漓,气势磅礴,善于连类引譬(援引相类似的例证来说明事理),常用寓言阐述道理,著名的寓言有“画蛇添足”“亡羊补牢”“狡兔三窟”“狐假虎威”“南辕北辙”等。

刘向:(约公元前77年~公元前6年),原名刘更生,字子政。西汉经学家、目录学家、文学家,沛县(今属江苏)人。

作家作品

春秋战国之际,七雄并立,各国间的兼并战争、各统治集团内部新旧势力的斗争以及民众风起云涌的反抗斗争,都异常尖锐激烈。在这激烈动荡的时代,“士”作为一个最活跃的阶层出现在政治舞台上。他们以自己的才能和学识,游说于各国之间,有的主张“连横”,有的主张“合纵”,所以,历史上称这些人为策士或纵横家。他们提出一定的政治主张或斗争策略,为某些统治集团服务,并且往往利用当时错综复杂的斗争形势游说使诸侯采纳自己的主张。他们施展着自己治国安邦的才干。各国统治者也认识到,人心的向背,是国家政权能否巩固的决定性因素。失去了民心,国家的统治就难以维持。于是,各国统治者争相招揽人才,虚心纳谏,争取“士”的支持。

背景链接

(1)邹忌

邹忌,齐国的谋臣,历事桓公、威王、宣王三朝,以敢于进谏和善辩著称。据史载,一次邹忌听齐威王弹琴,他就借谈论弹琴,阐述治国安民之道,齐威王听后,大为赞赏,封他为齐相。而当时的淳于髡( kūn)不服,就用隐语向邹忌提出了关于修身、处世、安民、用贤、治国五个难题,邹忌都能对答如流。辩论结束后,淳于髡对他的仆人说,看来这个人离被破格重用的日子不会远了。时过一年,齐威王果然封邹忌为成侯。邹忌不仅是一个能言善辩的雄辩家,而且是一个有远见的政治家。

人物介绍

(2)齐威王

齐威王是一个很有作为的君王,据史载,他继位之初,好为淫乐,不理政事,结果“百官荒乱,诸侯并侵,国且危亡,在于旦暮”。齐威王爱隐语,谋士淳于髡乃以隐语进谏曰:“国中有大鸟,止于王庭,三年不飞不鸣,王知此鸟何也?”齐威王听后顿悟曰:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”从此后,齐威王励精图治,修明政治,齐国大治。

人物介绍

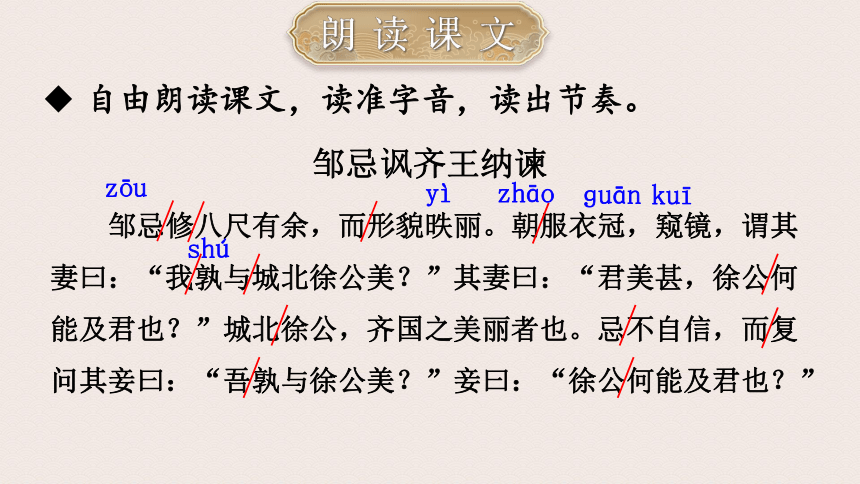

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”

zōu

yì

zhāo

ɡuān

kuī

shú

朗读课文

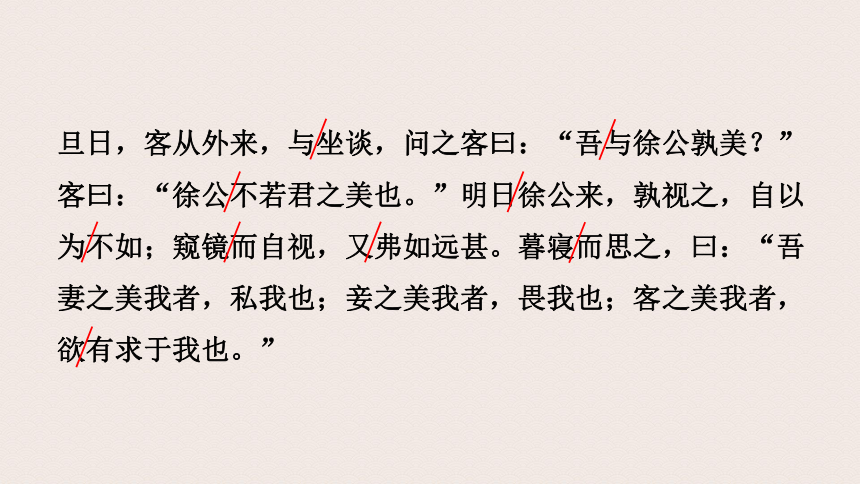

旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

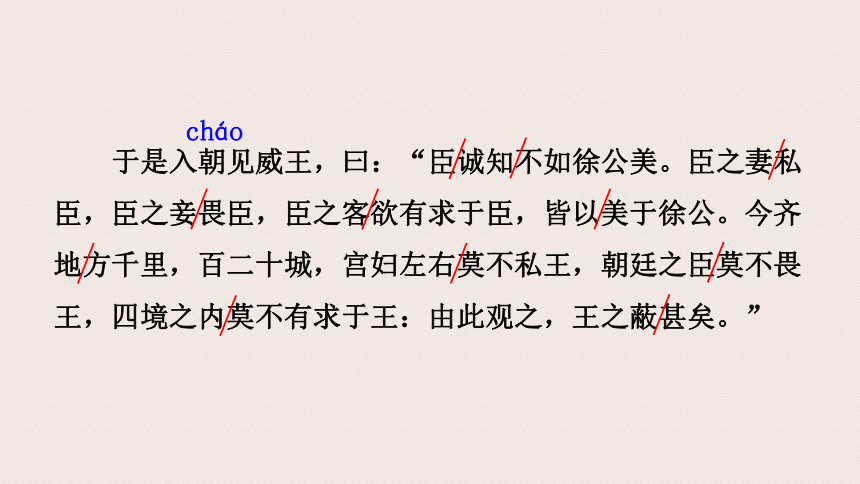

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

cháo

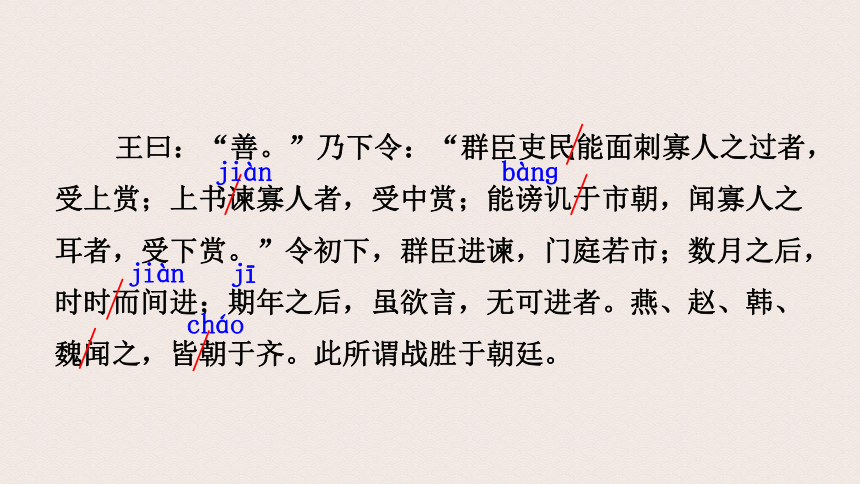

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

jiàn

bànɡ

jiàn

jī

cháo

思

1.结合课下注释和工具书,疏通文意。

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

议

1.结合课下注释和工具书,疏通文意。

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

展

1.结合课下注释和工具书,疏通文意。

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

结合注释,读通大意。

邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”

邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。有一天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我与城北徐公相比,哪一个美?”

译 文

长,这里指身高。

战国时期的一尺约等于现在的23.1厘米。

光艳美丽。

名词用作动词,穿戴

早晨。

照镜子。

对……说。

孰与,与……相比怎么样,表示比较。

表并列

展

其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。

他的妻子说:“您美极了,徐公怎么能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。

译 文

很,极。

赶得上,比得上。

语气词,表示判断。

忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”

邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾说:“我同徐公比,谁美?”妾回答说:“徐公怎么能比得上您呀?”

译 文

不相信自己(美)。

又。

旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

第二天,有客人从外边来,(邹忌)同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”

译 文

第二天。

不如,比不上。

明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。

又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。

译 文

次日,第二天。

同“熟”,仔细。

远远不如。

代词,指徐公

暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

译 文

认为我美。美,认为……美,意动用法。

偏爱。

害怕。

用于主谓之间,取消句子独立性

代词,代指这件事

动词,躺着

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

于是(邹忌)上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,(他们)都认为(我)比徐公美。

译 文

的确,确实。

都认为(我)比徐公美。以,以为、认为。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池。宫中的嫔妃及身边的亲信,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!”

译 文

土地方圆。

宫里侍妾一类女子。

君主左右近侍之臣。

没有谁。

全国范围内。

蒙蔽,这里指所受的蒙蔽。

主谓之间,取消句子的独立性。

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”

当面指责。面,名词作状语,当面。

古代帝王、诸侯对自己的谦称

指责讥刺。谤,公开指责别人的过失。讥,指责。

指集市、市场等公共场合。

这里是“使……听到”的意思。

译 文

齐威王说:“好。”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所指责讥刺(我的)过失,传到我耳朵里的,可得下等奖赏。”

于是,就

令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

译 文

命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,还偶然有人来进谏;一年以后,就是想进谏,也没有什么可说的了。燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

常常,不时。

偶然进谏。间,间或、偶然。

满一年。

到齐国来朝见。朝,朝见。

所说的。

在朝廷上取得胜利。意思是内政修明,不需要用兵就能战胜敌国。

即使

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

讽:讽谏,用含蓄的话委婉地规劝。 纳:采纳

谏:规劝国君、尊长等改正错误。

标题“邹忌讽齐王纳谏”巧妙地用一个兼语句式点明了文章内容的两个方面:邹忌劝谏齐王,齐王纳谏。

这篇文章写的是齐威王接纳邹忌劝谏,采纳群言,修明政治的故事。

展

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

第一部分(1):

第二部分(2):

邹忌以亲身经历设喻,推及治国之道的层面,是进谏的内容。

写邹忌与徐公比美,不因妻、妾、客的赞美而沾沾自喜,并对这件事进行了理性的思考,是进谏的缘起。

第三部分(3):

写齐威王虚心纳谏及取得的成效。

展

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。

问妻,妻曰:君美甚,徐公何能及君也——私我也

问妾,妾曰:徐公何能及君也——畏我也

问客,客曰:徐公不若君之美也——欲有求于我也

三问答

“三叠式”结构

展

妻私我——宫妇左右莫不私王

妾畏我——朝廷之臣莫不畏王

客欲有求于我——四境之内莫不有求于王

三类比

王之蔽甚矣

面刺——上赏

上书——中赏

谤讥——下赏

三赏赐

战胜于朝廷

令初下——门庭若市

数月后——时时而间进

期年后——虽欲言,无可进者

三变化

从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

文章有“比美”“进谏”“赏谏—朝齐”三个段落。“比美”中的“三问”“三答”展现了“比美”的过程,“三思”揭示了邹忌在“比美”中遭受蒙蔽的原因;“进谏”中的“三比”比出了“王之蔽甚矣”的结论;“赏谏”中的“三赏”“三变”演绎了齐王从善如流的魄力以及“战胜于朝廷”的辉煌。

作用:文章“三叠”式结构的运用,彰显了整齐对称之美,使情节更充实。

《三国演义》中刘备三顾茅庐的故事,用的就是“三叠法”的叙事模式,“三顾”才见他求才之诚心。

《西游记》中孙悟空三调芭蕉扇的故事,用的也是“三叠法”的叙事模式,“三调”才知取经之艰辛。

《水浒传》中宋江三打祝家庄的故事,也是“三叠法”的叙事模式,“三打”才显起义之声势。

“三叠法”是中国传统文学的经典叙事模式,它具有怎样的艺术魅力?

小结:古人认为“三”代表着“较多”,比“一”多,比“九”少,可谓不多不少刚刚好。“三叠”式结构通常表现为一件事情要经过三次反复才能完成,或者通过三个类同的情节来叙述一个完整的故事。“三”形成了文本振动的频率,表现出一种层进式的反复,出现了故事的一波三折,使得文章结构完整紧凑又活泼灵动,精巧严谨又摇曳多姿。大家在阅读传统文学作品时可以关注这一结构特点。

◆古今异义

◆通假字

孰视之

“孰”同“熟”,仔细

邹忌讽齐王纳谏

古义:讽谏,用含蓄的话委婉地规劝

今义:讽刺,嘲笑

字词清单

检

邹忌修八尺有余

古义:长,这里指身高

明日徐公来

古义:第二天

今义:明天

吾妻之美我者,私我也

古义:偏爱

今义:修理

今义:自私

今齐地方千里

古义:土地方圆

今义:地点,处所

宫妇左右莫不私王

古义:君主左右近侍之臣

今义:方位名词

群臣吏民能面刺寡人之过也

古义:指责

今义:尖的东西进入或穿过物体

◆一词多义

美

吾妻之美我者

徐公不若君之美也

形容词的意动用法,认为……美

形容词,美丽

孰

吾与徐公孰美

孰视之

代词,谁、哪一个

形容词,同“熟”,仔细

朝

朝服衣冠

于是入朝见威王

皆朝于齐

名词,早晨

名词,朝廷

动词,朝见

受上赏

上书谏寡人者

形容词,上等的

动词,送上,呈上

闻

闻寡人之耳者

燕、赵、韩、魏闻之

使……听到

听说

若

徐公不若君之美也

门庭若市

动词,及、比得上

动词,如、像

上

徐公不若君之美也

孰视之

吾妻之美我者

暮寝而思之

朝廷之臣莫不畏王

数月之后

燕、赵、韩、魏闻之

代词,指徐公

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

结构助词,的

于

皆以美于徐公

皆朝于齐

此所谓战胜于朝廷

欲有求于我也

介词,到

介词,在

介词,比

介词,对

之

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

代词,代指这件事

音节助词,无意义

代词,指上文所说的事

◆词类活用

朝服衣冠

名词用作动词,穿戴

闻寡人之耳者

动词的使动用法,使……听到

吾妻之美我者

形容词的意动用法,认为……美

群臣吏民能面刺寡人之过者

名词作状语,当面

◆文言句式

判断句:

“……者也”表判断

城北徐公,齐国之美丽者也

吾妻之美我者,私我也

“……者,……也”表判断

倒装句:

状语后置,即“欲于我有求”

欲有求于我。

宾语前置,即“忌不信自”

忌不自信

状语后置,即“此所谓于朝廷战胜”

此所谓战胜于朝廷

状语后置,即“能于市朝谤讥”

能谤讥于市朝

省略句:

省略主语、宾语,即“忌与之坐谈”

与坐谈

皆以美于徐公

省略“美于徐公”的主语“我”,即“皆以我美于徐公”

第二课时

学习目标

(一)体会人物对话中的语气,把握人物形象。

(二)了解设喻说理、巧妙讽喻的论说技巧。

(三)体会古代志士勇于谏言的精神和古代明君从善如流的气度与明辨的智慧。

导

1.面对邹忌的比美问题,妻、妾、客的回答有何异同?

2.面对妻、妾、客的赞美,邹忌悟出了怎样的道理?

3.邹忌与齐王的对话,应该怎么读?

4.邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处?

5.除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

6.再读课文,说说邹忌和齐王各是什么样的人?

7.邹忌的“讽谏”和齐王的“纳谏”给我们带来了怎样的思考?

思

1.面对邹忌的比美问题,妻、妾、客的回答有何异同?

同 异

都认为邹忌比徐公美

妻

妾

客

一肯定,一反问,因为偏爱,感彩是由衷的赞美,口气亦毋庸置疑。

只有反问,因地位低微,感彩是畏怯的讨好,口气有点勉强。

因为有事相求,用陈述句,感彩是平淡的礼貌,口气只是客气。

合作探究

(一)精读深思,把握“讽谏”

2.面对妻、妾、客的赞美,邹忌悟出了怎样的道理?

道理:被偏爱者、敬畏者、有求者包围的人,可能会因为听不到真话而受蒙蔽,从而导致错误的判断,所以一定要保持清醒的头脑,察纳雅言。

3.邹忌与齐王的对话,应该怎么读?

邹忌以自己的生活小事为喻,向齐王进谏,语气应该像是拉家常。齐王从谏如流,设置了三个不同等级的奖赏,以期尽快扫除弊政,应读出急切与肯定。

4.邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处?

邹忌采用的是设喻说理,类比推理的方法。

邹忌并未直接讽谏齐王,而是以小见大,以家事喻国事,讲述自己与徐公“比美”的经历,并把自己“三思”的结果告诉齐王,通过类比,让齐王自己去领悟“王之蔽甚矣”和应该采取的措施。

自然亲切,入情入理,又委婉含蓄,易于为齐王所接受。同时,使用排比的句式,增强了语势,有力地阐明了自己的观点。

5.除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

这也与邹忌善于思考、分析的个性和他的担当、责任意识相关。邹忌关心国家大事,一心想寻找恰当时机劝谏齐王。他由生活中的“比美”经历,深入思考、分析,体察各人的情状心理,并敏锐地由个人体验联系到国家大事,想到齐王所受之蔽,于是果断地进行劝谏。

这也离不开齐王广开言路的胸襟和果断行事的理政智慧。齐王听了邹忌的劝谏,马上“下令”,并且列出上、中、下三种不同层面的赏赐,立刻实施,表现出一位封建贤明君王的特点。

小结:可见,邹忌讽谏的成功是有两方面的原因的。一是邹忌讽谏的智慧,一是齐威王纳谏的气度。

补充资料:齐威王善用人才。他与魏惠王“比宝”,将人才比作自己的国宝,有非凡的见解。他拜原是平民琴师的邹忌为相,任用被魏王挖去髌骨的孙膑为军师,起用长相丑陋的淳于髡,可以说是不拘一格用人才,所以齐国在他的治理下一度十分强盛。

6.再读课文,说说邹忌和齐王各是什么样的人?

邹忌:有自知之明、头脑冷静、善于思考、有担当、有责任心、善于进谏的谋士。

齐威王:心胸宽广、虚心纳谏、从善如流、处事果决的开明君主。

7.邹忌的“讽谏”和齐王的“纳谏”给我们带来了怎样的思考?

从邹忌进谏的角度看:要有自知之明,保持清醒的头脑,不要被阿谀奉承所蒙蔽;给人提意见要注意方式,要委婉含蓄。

从齐威王纳谏的角度看:要虚心听取别人的批评和建议,面对自己的错误要积极改正。

本文通过齐威王接纳邹忌劝谏,采纳群言,修明政治的故事,说明了国君必须广泛采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才可以兴国的道理。

主旨归纳

邹忌讽齐王纳谏

进谏缘起:三问答

进谏内容:三类比

齐王纳谏

三问——与徐公孰美

三答——妻、妾、客

悟己之“蔽”

善于进谏

虚心纳谏

宫妇左右莫不私王

朝廷之臣莫不畏王

推王之“蔽”

四境之内莫不有求于王

三赏赐:上赏、中赏、下赏——措施得力

三变化:令初下、数月后、期年后——效果显著

结构梳理

俄国作家陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中曾说:“世界上没有比说真心话更困难的事了,但也没有比阿谀奉承更容易的事。”在社会生活中,因为种种原因,讲真话有时是很困难的,辨别言论真假需要智慧,接纳他们的真话也需要勇气。希望同学们时时铭记,敢于说真话,善于听真话。

课堂小结

1.下列有关对文意的分析,不恰当的一项是( )

A.面对妻、妾、客的不同程度的赞美,邹忌不盲目轻信,对别人的褒奖能理智判断,冷静思考,从中悟出道理。

B.齐威王胸怀宽广,能虚心纳谏,身体力行,从而使齐国内政修明,吸引各诸侯国前来朝见。

C.邹忌运用设喻的方式劝谏齐王主要是为了铲除齐王身边的小人,从而达到广开言路、民富国强的目的。

D.邹忌讽齐王纳谏的故事,启示我们说话要达到最佳效果,就要注意对象,尊重对方,用语委婉,还要用对方可接受的方式。

检

C

邹忌运用设喻的方式劝谏齐王,其目的不是为了铲除齐王身边的小人,主要是为了使齐王广开言路,纳谏除弊,修明政治。

2.下面对本文内容理解不正确的一项是( )

A.本文第一段写出了邹忌头脑冷静,不为奉承所迷惑。

B.本文第二段运用两组排比句式增强了语势,给人以无可辩驳之感。

C.本文第三、四段从侧面表现邹忌的精明能干,具有治国之才。

D.本文的主旨是通过邹忌“暮寝而思之”,悟出了人们由于种种原因,不会说出事情的真相的道理。

检

D

本文主旨是通过邹忌从与徐公比美中悟出治国的道理,进而讽劝齐王纳谏,使齐国达到大治。

中国历代王朝都有一些敢于直言进谏的言官,我们大家熟知的有唐太宗时代的魏征。他对唐太宗说:“兼听则明,偏听则暗。”唐太宗在魏征去世时说:“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。魏征没,朕亡一镜矣!”他们是古代言官敢于进谏、君王从善如流的典范。

导

邹忌讽齐王纳谏

【先秦】战国策

第一课时

学习目标

(一)掌握文中的重要词语和特殊句式,结合注释以及积累的文言知识,疏通文意。

(二)理清文章的层次,概括各层内容。

(三)赏析文章“三叠式”结构的妙处。

导

《战国策》:我国古代一部国别体史书,又称《国策》,是西汉刘向根据战国时期史料整理编辑的,按东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二国次序,编订为三十三篇。这部书主要记述战国时代谋臣策士游说各国或互相辩论时所提出的政治主张和斗争策略,反映当时各诸侯国、各阶级、阶层之间尖锐复杂的矛盾和斗争,是研究先秦史的重要资料。该书行文酣畅淋漓,气势磅礴,善于连类引譬(援引相类似的例证来说明事理),常用寓言阐述道理,著名的寓言有“画蛇添足”“亡羊补牢”“狡兔三窟”“狐假虎威”“南辕北辙”等。

刘向:(约公元前77年~公元前6年),原名刘更生,字子政。西汉经学家、目录学家、文学家,沛县(今属江苏)人。

作家作品

春秋战国之际,七雄并立,各国间的兼并战争、各统治集团内部新旧势力的斗争以及民众风起云涌的反抗斗争,都异常尖锐激烈。在这激烈动荡的时代,“士”作为一个最活跃的阶层出现在政治舞台上。他们以自己的才能和学识,游说于各国之间,有的主张“连横”,有的主张“合纵”,所以,历史上称这些人为策士或纵横家。他们提出一定的政治主张或斗争策略,为某些统治集团服务,并且往往利用当时错综复杂的斗争形势游说使诸侯采纳自己的主张。他们施展着自己治国安邦的才干。各国统治者也认识到,人心的向背,是国家政权能否巩固的决定性因素。失去了民心,国家的统治就难以维持。于是,各国统治者争相招揽人才,虚心纳谏,争取“士”的支持。

背景链接

(1)邹忌

邹忌,齐国的谋臣,历事桓公、威王、宣王三朝,以敢于进谏和善辩著称。据史载,一次邹忌听齐威王弹琴,他就借谈论弹琴,阐述治国安民之道,齐威王听后,大为赞赏,封他为齐相。而当时的淳于髡( kūn)不服,就用隐语向邹忌提出了关于修身、处世、安民、用贤、治国五个难题,邹忌都能对答如流。辩论结束后,淳于髡对他的仆人说,看来这个人离被破格重用的日子不会远了。时过一年,齐威王果然封邹忌为成侯。邹忌不仅是一个能言善辩的雄辩家,而且是一个有远见的政治家。

人物介绍

(2)齐威王

齐威王是一个很有作为的君王,据史载,他继位之初,好为淫乐,不理政事,结果“百官荒乱,诸侯并侵,国且危亡,在于旦暮”。齐威王爱隐语,谋士淳于髡乃以隐语进谏曰:“国中有大鸟,止于王庭,三年不飞不鸣,王知此鸟何也?”齐威王听后顿悟曰:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”从此后,齐威王励精图治,修明政治,齐国大治。

人物介绍

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”

zōu

yì

zhāo

ɡuān

kuī

shú

朗读课文

旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

cháo

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

jiàn

bànɡ

jiàn

jī

cháo

思

1.结合课下注释和工具书,疏通文意。

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

议

1.结合课下注释和工具书,疏通文意。

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

展

1.结合课下注释和工具书,疏通文意。

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

结合注释,读通大意。

邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”

邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。有一天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我与城北徐公相比,哪一个美?”

译 文

长,这里指身高。

战国时期的一尺约等于现在的23.1厘米。

光艳美丽。

名词用作动词,穿戴

早晨。

照镜子。

对……说。

孰与,与……相比怎么样,表示比较。

表并列

展

其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。

他的妻子说:“您美极了,徐公怎么能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。

译 文

很,极。

赶得上,比得上。

语气词,表示判断。

忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”

邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾说:“我同徐公比,谁美?”妾回答说:“徐公怎么能比得上您呀?”

译 文

不相信自己(美)。

又。

旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

第二天,有客人从外边来,(邹忌)同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”

译 文

第二天。

不如,比不上。

明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。

又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。

译 文

次日,第二天。

同“熟”,仔细。

远远不如。

代词,指徐公

暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

译 文

认为我美。美,认为……美,意动用法。

偏爱。

害怕。

用于主谓之间,取消句子独立性

代词,代指这件事

动词,躺着

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

于是(邹忌)上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,(他们)都认为(我)比徐公美。

译 文

的确,确实。

都认为(我)比徐公美。以,以为、认为。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池。宫中的嫔妃及身边的亲信,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!”

译 文

土地方圆。

宫里侍妾一类女子。

君主左右近侍之臣。

没有谁。

全国范围内。

蒙蔽,这里指所受的蒙蔽。

主谓之间,取消句子的独立性。

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”

当面指责。面,名词作状语,当面。

古代帝王、诸侯对自己的谦称

指责讥刺。谤,公开指责别人的过失。讥,指责。

指集市、市场等公共场合。

这里是“使……听到”的意思。

译 文

齐威王说:“好。”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所指责讥刺(我的)过失,传到我耳朵里的,可得下等奖赏。”

于是,就

令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

译 文

命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,还偶然有人来进谏;一年以后,就是想进谏,也没有什么可说的了。燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

常常,不时。

偶然进谏。间,间或、偶然。

满一年。

到齐国来朝见。朝,朝见。

所说的。

在朝廷上取得胜利。意思是内政修明,不需要用兵就能战胜敌国。

即使

2.解题:课文题目“邹忌讽齐王纳谏”怎样理解?

讽:讽谏,用含蓄的话委婉地规劝。 纳:采纳

谏:规劝国君、尊长等改正错误。

标题“邹忌讽齐王纳谏”巧妙地用一个兼语句式点明了文章内容的两个方面:邹忌劝谏齐王,齐王纳谏。

这篇文章写的是齐威王接纳邹忌劝谏,采纳群言,修明政治的故事。

展

3.本文可以分为哪几个部分,分别都写了什么?

第一部分(1):

第二部分(2):

邹忌以亲身经历设喻,推及治国之道的层面,是进谏的内容。

写邹忌与徐公比美,不因妻、妾、客的赞美而沾沾自喜,并对这件事进行了理性的思考,是进谏的缘起。

第三部分(3):

写齐威王虚心纳谏及取得的成效。

展

4.本文的情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这样的结构称为“三叠”式结构。根据这一提示,梳理课文的思路。

问妻,妻曰:君美甚,徐公何能及君也——私我也

问妾,妾曰:徐公何能及君也——畏我也

问客,客曰:徐公不若君之美也——欲有求于我也

三问答

“三叠式”结构

展

妻私我——宫妇左右莫不私王

妾畏我——朝廷之臣莫不畏王

客欲有求于我——四境之内莫不有求于王

三类比

王之蔽甚矣

面刺——上赏

上书——中赏

谤讥——下赏

三赏赐

战胜于朝廷

令初下——门庭若市

数月后——时时而间进

期年后——虽欲言,无可进者

三变化

从本文看,“三叠”式结构对表达文意起到了什么作用?

文章有“比美”“进谏”“赏谏—朝齐”三个段落。“比美”中的“三问”“三答”展现了“比美”的过程,“三思”揭示了邹忌在“比美”中遭受蒙蔽的原因;“进谏”中的“三比”比出了“王之蔽甚矣”的结论;“赏谏”中的“三赏”“三变”演绎了齐王从善如流的魄力以及“战胜于朝廷”的辉煌。

作用:文章“三叠”式结构的运用,彰显了整齐对称之美,使情节更充实。

《三国演义》中刘备三顾茅庐的故事,用的就是“三叠法”的叙事模式,“三顾”才见他求才之诚心。

《西游记》中孙悟空三调芭蕉扇的故事,用的也是“三叠法”的叙事模式,“三调”才知取经之艰辛。

《水浒传》中宋江三打祝家庄的故事,也是“三叠法”的叙事模式,“三打”才显起义之声势。

“三叠法”是中国传统文学的经典叙事模式,它具有怎样的艺术魅力?

小结:古人认为“三”代表着“较多”,比“一”多,比“九”少,可谓不多不少刚刚好。“三叠”式结构通常表现为一件事情要经过三次反复才能完成,或者通过三个类同的情节来叙述一个完整的故事。“三”形成了文本振动的频率,表现出一种层进式的反复,出现了故事的一波三折,使得文章结构完整紧凑又活泼灵动,精巧严谨又摇曳多姿。大家在阅读传统文学作品时可以关注这一结构特点。

◆古今异义

◆通假字

孰视之

“孰”同“熟”,仔细

邹忌讽齐王纳谏

古义:讽谏,用含蓄的话委婉地规劝

今义:讽刺,嘲笑

字词清单

检

邹忌修八尺有余

古义:长,这里指身高

明日徐公来

古义:第二天

今义:明天

吾妻之美我者,私我也

古义:偏爱

今义:修理

今义:自私

今齐地方千里

古义:土地方圆

今义:地点,处所

宫妇左右莫不私王

古义:君主左右近侍之臣

今义:方位名词

群臣吏民能面刺寡人之过也

古义:指责

今义:尖的东西进入或穿过物体

◆一词多义

美

吾妻之美我者

徐公不若君之美也

形容词的意动用法,认为……美

形容词,美丽

孰

吾与徐公孰美

孰视之

代词,谁、哪一个

形容词,同“熟”,仔细

朝

朝服衣冠

于是入朝见威王

皆朝于齐

名词,早晨

名词,朝廷

动词,朝见

受上赏

上书谏寡人者

形容词,上等的

动词,送上,呈上

闻

闻寡人之耳者

燕、赵、韩、魏闻之

使……听到

听说

若

徐公不若君之美也

门庭若市

动词,及、比得上

动词,如、像

上

徐公不若君之美也

孰视之

吾妻之美我者

暮寝而思之

朝廷之臣莫不畏王

数月之后

燕、赵、韩、魏闻之

代词,指徐公

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

结构助词,的

于

皆以美于徐公

皆朝于齐

此所谓战胜于朝廷

欲有求于我也

介词,到

介词,在

介词,比

介词,对

之

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

代词,代指这件事

音节助词,无意义

代词,指上文所说的事

◆词类活用

朝服衣冠

名词用作动词,穿戴

闻寡人之耳者

动词的使动用法,使……听到

吾妻之美我者

形容词的意动用法,认为……美

群臣吏民能面刺寡人之过者

名词作状语,当面

◆文言句式

判断句:

“……者也”表判断

城北徐公,齐国之美丽者也

吾妻之美我者,私我也

“……者,……也”表判断

倒装句:

状语后置,即“欲于我有求”

欲有求于我。

宾语前置,即“忌不信自”

忌不自信

状语后置,即“此所谓于朝廷战胜”

此所谓战胜于朝廷

状语后置,即“能于市朝谤讥”

能谤讥于市朝

省略句:

省略主语、宾语,即“忌与之坐谈”

与坐谈

皆以美于徐公

省略“美于徐公”的主语“我”,即“皆以我美于徐公”

第二课时

学习目标

(一)体会人物对话中的语气,把握人物形象。

(二)了解设喻说理、巧妙讽喻的论说技巧。

(三)体会古代志士勇于谏言的精神和古代明君从善如流的气度与明辨的智慧。

导

1.面对邹忌的比美问题,妻、妾、客的回答有何异同?

2.面对妻、妾、客的赞美,邹忌悟出了怎样的道理?

3.邹忌与齐王的对话,应该怎么读?

4.邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处?

5.除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

6.再读课文,说说邹忌和齐王各是什么样的人?

7.邹忌的“讽谏”和齐王的“纳谏”给我们带来了怎样的思考?

思

1.面对邹忌的比美问题,妻、妾、客的回答有何异同?

同 异

都认为邹忌比徐公美

妻

妾

客

一肯定,一反问,因为偏爱,感彩是由衷的赞美,口气亦毋庸置疑。

只有反问,因地位低微,感彩是畏怯的讨好,口气有点勉强。

因为有事相求,用陈述句,感彩是平淡的礼貌,口气只是客气。

合作探究

(一)精读深思,把握“讽谏”

2.面对妻、妾、客的赞美,邹忌悟出了怎样的道理?

道理:被偏爱者、敬畏者、有求者包围的人,可能会因为听不到真话而受蒙蔽,从而导致错误的判断,所以一定要保持清醒的头脑,察纳雅言。

3.邹忌与齐王的对话,应该怎么读?

邹忌以自己的生活小事为喻,向齐王进谏,语气应该像是拉家常。齐王从谏如流,设置了三个不同等级的奖赏,以期尽快扫除弊政,应读出急切与肯定。

4.邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处?

邹忌采用的是设喻说理,类比推理的方法。

邹忌并未直接讽谏齐王,而是以小见大,以家事喻国事,讲述自己与徐公“比美”的经历,并把自己“三思”的结果告诉齐王,通过类比,让齐王自己去领悟“王之蔽甚矣”和应该采取的措施。

自然亲切,入情入理,又委婉含蓄,易于为齐王所接受。同时,使用排比的句式,增强了语势,有力地阐明了自己的观点。

5.除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

这也与邹忌善于思考、分析的个性和他的担当、责任意识相关。邹忌关心国家大事,一心想寻找恰当时机劝谏齐王。他由生活中的“比美”经历,深入思考、分析,体察各人的情状心理,并敏锐地由个人体验联系到国家大事,想到齐王所受之蔽,于是果断地进行劝谏。

这也离不开齐王广开言路的胸襟和果断行事的理政智慧。齐王听了邹忌的劝谏,马上“下令”,并且列出上、中、下三种不同层面的赏赐,立刻实施,表现出一位封建贤明君王的特点。

小结:可见,邹忌讽谏的成功是有两方面的原因的。一是邹忌讽谏的智慧,一是齐威王纳谏的气度。

补充资料:齐威王善用人才。他与魏惠王“比宝”,将人才比作自己的国宝,有非凡的见解。他拜原是平民琴师的邹忌为相,任用被魏王挖去髌骨的孙膑为军师,起用长相丑陋的淳于髡,可以说是不拘一格用人才,所以齐国在他的治理下一度十分强盛。

6.再读课文,说说邹忌和齐王各是什么样的人?

邹忌:有自知之明、头脑冷静、善于思考、有担当、有责任心、善于进谏的谋士。

齐威王:心胸宽广、虚心纳谏、从善如流、处事果决的开明君主。

7.邹忌的“讽谏”和齐王的“纳谏”给我们带来了怎样的思考?

从邹忌进谏的角度看:要有自知之明,保持清醒的头脑,不要被阿谀奉承所蒙蔽;给人提意见要注意方式,要委婉含蓄。

从齐威王纳谏的角度看:要虚心听取别人的批评和建议,面对自己的错误要积极改正。

本文通过齐威王接纳邹忌劝谏,采纳群言,修明政治的故事,说明了国君必须广泛采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才可以兴国的道理。

主旨归纳

邹忌讽齐王纳谏

进谏缘起:三问答

进谏内容:三类比

齐王纳谏

三问——与徐公孰美

三答——妻、妾、客

悟己之“蔽”

善于进谏

虚心纳谏

宫妇左右莫不私王

朝廷之臣莫不畏王

推王之“蔽”

四境之内莫不有求于王

三赏赐:上赏、中赏、下赏——措施得力

三变化:令初下、数月后、期年后——效果显著

结构梳理

俄国作家陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中曾说:“世界上没有比说真心话更困难的事了,但也没有比阿谀奉承更容易的事。”在社会生活中,因为种种原因,讲真话有时是很困难的,辨别言论真假需要智慧,接纳他们的真话也需要勇气。希望同学们时时铭记,敢于说真话,善于听真话。

课堂小结

1.下列有关对文意的分析,不恰当的一项是( )

A.面对妻、妾、客的不同程度的赞美,邹忌不盲目轻信,对别人的褒奖能理智判断,冷静思考,从中悟出道理。

B.齐威王胸怀宽广,能虚心纳谏,身体力行,从而使齐国内政修明,吸引各诸侯国前来朝见。

C.邹忌运用设喻的方式劝谏齐王主要是为了铲除齐王身边的小人,从而达到广开言路、民富国强的目的。

D.邹忌讽齐王纳谏的故事,启示我们说话要达到最佳效果,就要注意对象,尊重对方,用语委婉,还要用对方可接受的方式。

检

C

邹忌运用设喻的方式劝谏齐王,其目的不是为了铲除齐王身边的小人,主要是为了使齐王广开言路,纳谏除弊,修明政治。

2.下面对本文内容理解不正确的一项是( )

A.本文第一段写出了邹忌头脑冷静,不为奉承所迷惑。

B.本文第二段运用两组排比句式增强了语势,给人以无可辩驳之感。

C.本文第三、四段从侧面表现邹忌的精明能干,具有治国之才。

D.本文的主旨是通过邹忌“暮寝而思之”,悟出了人们由于种种原因,不会说出事情的真相的道理。

检

D

本文主旨是通过邹忌从与徐公比美中悟出治国的道理,进而讽劝齐王纳谏,使齐国达到大治。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读