湖南省益阳市、邵阳市、永州市2024-2025学年七年级上学期期中历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省益阳市、邵阳市、永州市2024-2025学年七年级上学期期中历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

湖南省益阳市、邵阳市、永州市2024-2025学年七年级上学期期中历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.杜维运在《史学方法论》中说:“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”按照该标准,下列各项中属于研究远古时期人类活动的原始史料的是( )

A.山顶洞人复原头像 B.古人类活动场景想象图

C.人类进化示意图 D.北京人牙齿化石

2.仰韶先民主要从事粟作农业生产,过着定居生活。他们主要使用的工具是( )

A.磨制石器 B.青铜铲 C.铁锄 D.牛耕

3.良渚遗址和陶寺古城遗址,虽然发源地不同,遗址文明各有特点,但都出现了私有制、阶级和国家;至距今4000多年,经过不断交流融合,以中原地区为引领的文明格局开始形成。这表明中华文明起源具有怎样的特征( )

A.范围宽广 B.规模宏大 C.多元一体 D.连绵不断

4.《左传》中记载了“楚王问鼎”的故事,其中的“鼎”象征着权力,楚庄王问周天子鼎的大小,显示了楚庄王觊觎周室之意。这个故事反映了( )

A.尊王攘夷 B.兼并战争残酷 C.周王室衰微 D.各国纷纷变法

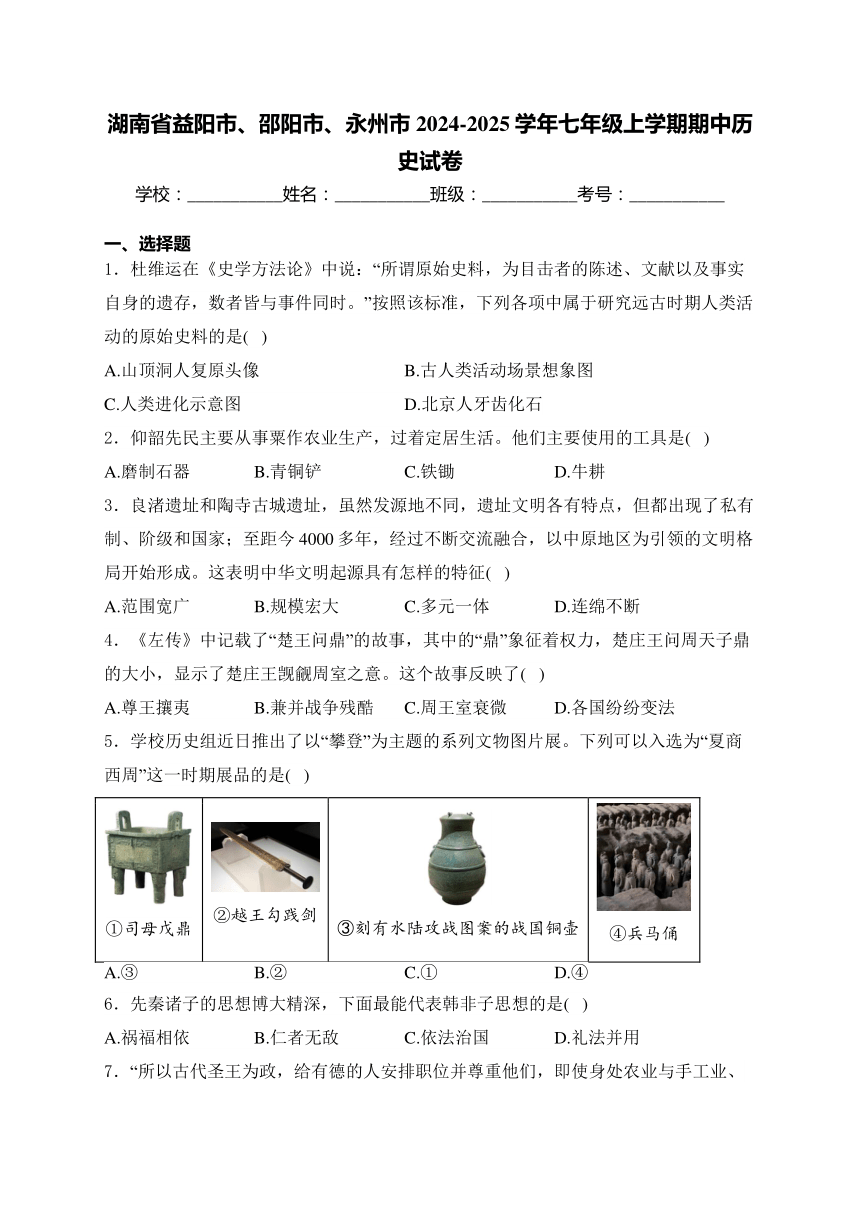

5.学校历史组近日推出了以“攀登”为主题的系列文物图片展。下列可以入选为“夏商西周”这一时期展品的是( )

①司母戊鼎 ②越王勾践剑 ③刻有水陆攻战图案的战国铜壶 ④兵马俑

A.③ B.② C.① D.④

6.先秦诸子的思想博大精深,下面最能代表韩非子思想的是( )

A.祸福相依 B.仁者无敌 C.依法治国 D.礼法并用

7.“所以古代圣王为政,给有德的人安排职位并尊重他们,即使身处农业与手工业、市集的人,如果有才能就选用他。”这段话体现了墨子怎样的主张( )

A.要求互爱互利 B.反对攻伐兼并 C.选举贤能的人 D.提倡节俭生活

8.春秋时期,晋国常与周边戎狄等发生冲突。为了消除边患,晋国大臣魏绛提出“和戎”的主张,在他的努力下,晋国最终与周边戎狄订立盟约,和睦相处。从材料可知,魏绛提出“和戎”的直接目的是( )

A.促进边疆地区的农业生产 B.维护晋国边境的安宁

C.提升晋国在争霸战争中的威慑力 D.促进民族间的交融

9.“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”这句诗出自屈原的《离骚》。《离骚》在文学体裁中属于( )

A.诗经 B.“楚辞” C.乐府诗 D.戏剧

10.“变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最为强盛的诸侯国。”这句话叙述了商鞅变法的( )

A.原因 B.过程 C.特点 D.影响

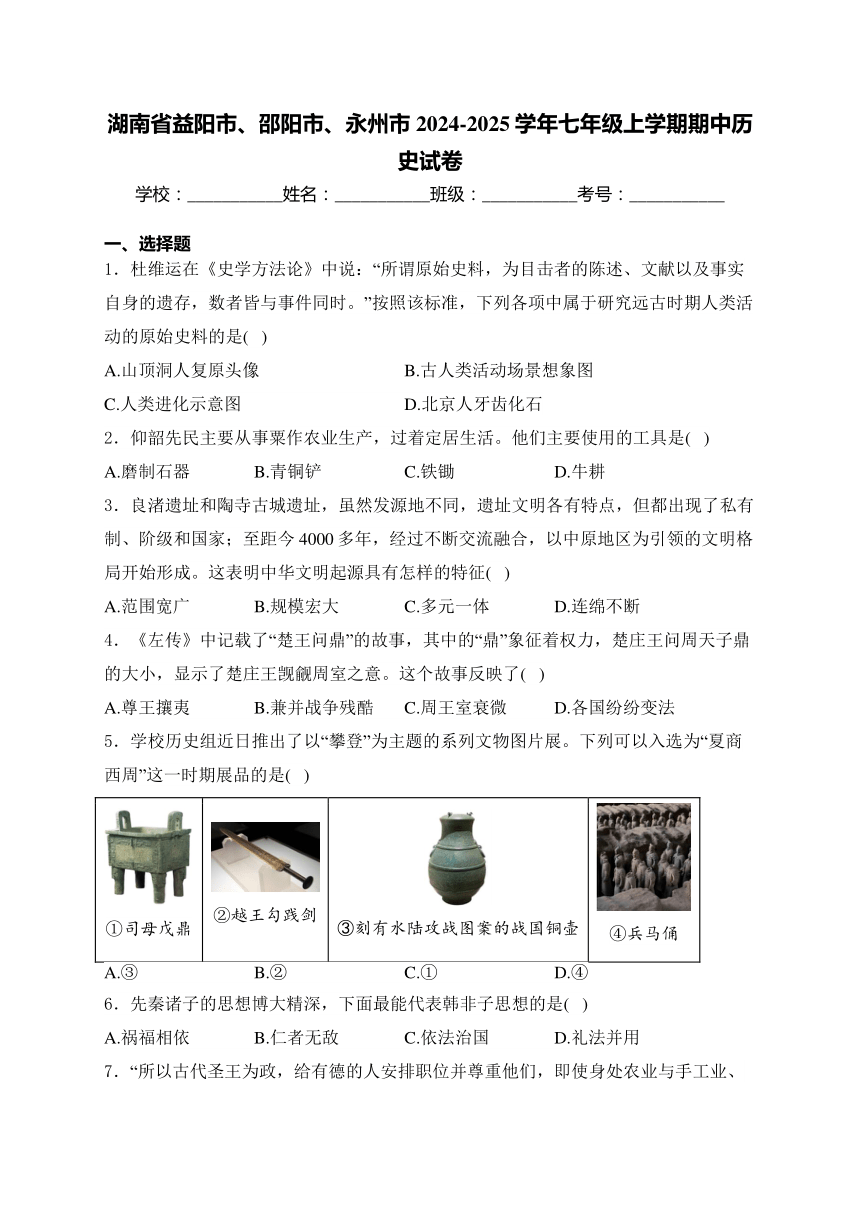

11.为了让学生更好的学习历史,老师在黑板上画了一个时间轴。秦朝大约位于下面时间轴中的哪个阶段( )

A.A B.B C.C D.D

12.玺,专指皇帝的玉印,是权力的象征,始于秦始皇。先秦时期,印、玺通称,秦始皇规定,皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印。这个规定被历代王朝所沿用。这体现了( )

A.皇位世袭 B.皇帝独尊 C.礼仪完善 D.中央集权

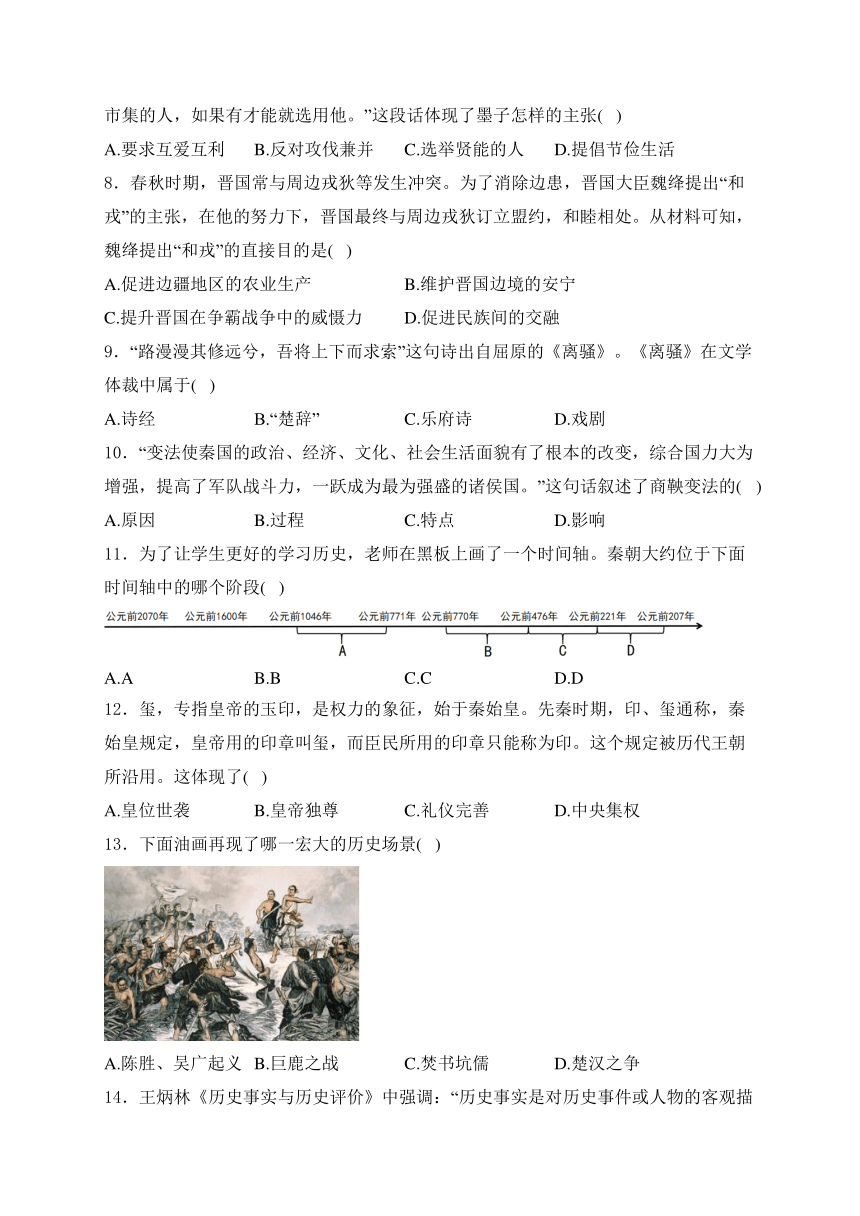

13.下面油画再现了哪一宏大的历史场景( )

A.陈胜、吴广起义 B.巨鹿之战 C.焚书坑儒 D.楚汉之争

14.王炳林《历史事实与历史评价》中强调:“历史事实是对历史事件或人物的客观描述,而历史评价则是对历史事件或人物的态度与价值的主观评判。”以此推断,下列属于历史评价的是( )

A.尊王攘夷推动华夏认同观念的发展 B.利簋的铭文记载了武王伐纣的时间

C.秦国蜀郡郡守李冰主持修建都江堰 D.秦始皇在中央推行“三公九卿”制

15.从“临阵倒戈”“国人暴动”“揭竿而起”等故事中,我们可以得到一个共同的认识是( )

A.封建亲戚,以蕃屏周 B.失民心者失天下

C.天下大势,合久必分 D.治世不一道,便国不法古

16.在历史故事分享会上,同学们讲述了夏商西周更替、春秋五霸、商鞅变法等故事。这场故事会反映的历史阶段是( )

A.原始社会与中华文明起源

B.政权分立与民族交融

C.统一多民族封建国家的建立

D.奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

二、材料题

17.先秦文化是中国传统文化重要的组成部分,先秦文化的瑰宝在现代生活中依然闪耀着光彩。

材料一:夏商西周时期的科技文化成就

项目 成就

天文、历法 《诗经》中有我国历史上第一次确切日期的日食记录:夏历:商朝闰年增加一个月;战国时期,人们已经把一年分为①,通过节气变化,服务于农事生产

医学 战国时期问世的《②________》,总结了当时的医学经验,是一部重要的中医理论著作

文字 人们把商朝时期则在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字称之为“③”,这是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字

青铜器 陕西出土了西周周成王时的青铜器;④,该青铜器中的铭文中有“宅兹中国”的记载。这是目前所见“中国”一词最早的由来;三星堆青铜礼器等

文学 《诗经》《离骚》

(1)根据材料一中表格的提示内容,将空格补充完整。

材料二:

(2)材料二中的历史人物是谁?写出一例他的思想主张,并说明这一思想主张在今天的生活中有何指导意义。

材料三:春秋战国时期,鲁国尚儒学……齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与词赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛……

——邹逸麟《中国历史地理概述》

(3)材料三反映了这一时期思想学术领域出现了怎样的局面?结合所学知识,分析这一局面的出现有何影响。

材料四:在中华优秀传统文化的大观园中……可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善。在艺术上有大差。

——摘自《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(4)综上所述,你对中国传统文化有何认识?

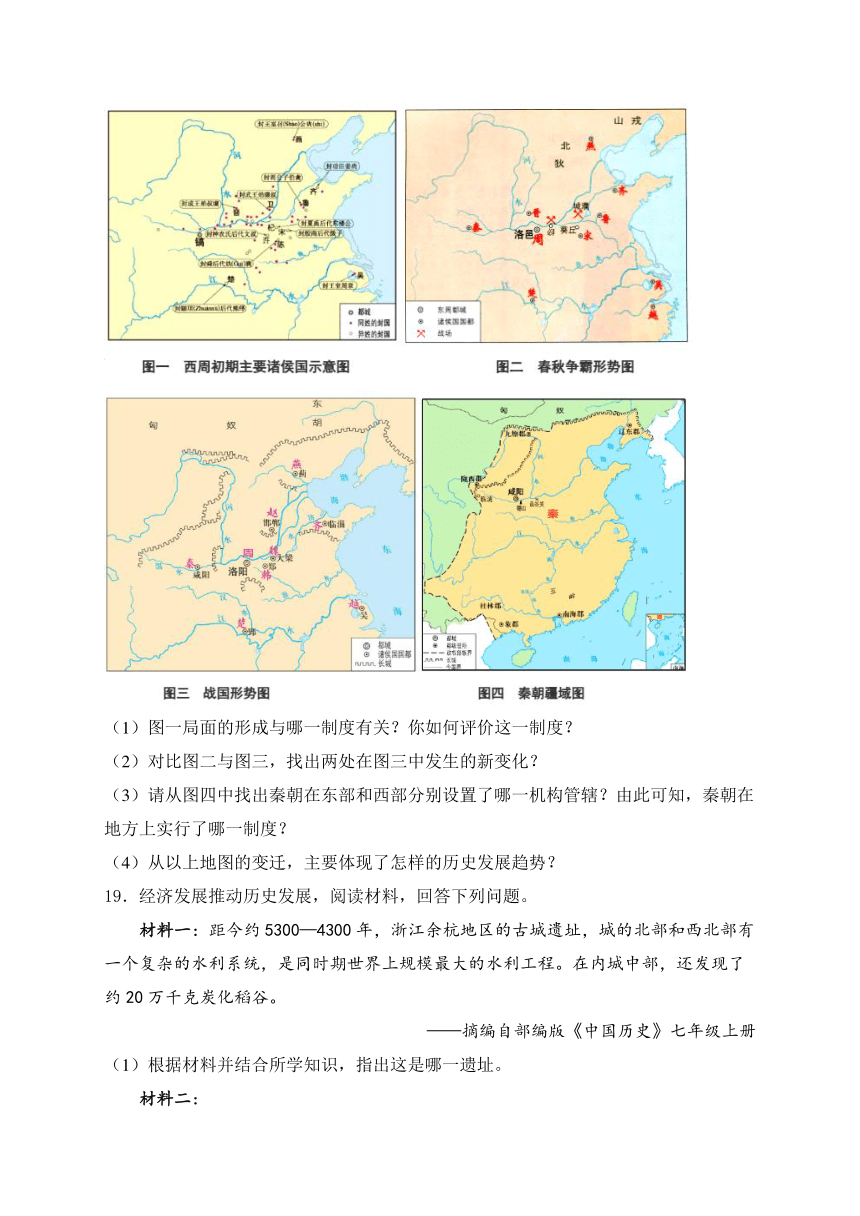

18.时空观念是历史学科重要的核心素养。地图的变迁,体现了历史的发展。阅读下面四幅地图,回答相关问题。

(1)图一局面的形成与哪一制度有关?你如何评价这一制度?

(2)对比图二与图三,找出两处在图三中发生的新变化?

(3)请从图四中找出秦朝在东部和西部分别设置了哪一机构管辖?由此可知,秦朝在地方上实行了哪一制度?

(4)从以上地图的变迁,主要体现了怎样的历史发展趋势?

19.经济发展推动历史发展,阅读材料,回答下列问题。

材料一:距今约5300—4300年,浙江余杭地区的古城遗址,城的北部和西北部有一个复杂的水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。在内城中部,还发现了约20万千克炭化稻谷。

——摘编自部编版《中国历史》七年级上册

(1)根据材料并结合所学知识,指出这是哪一遗址。

材料二:

图一:春秋战国时期的铁农具和牛带鼻环尊

及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌(田间纵横的小路),急(积极)耕战之赏……行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

——《汉书·食货志》

(2)根据材料并结合所学知识,写出图一农业生产有何变化,并指出这一变化与商鞅变法的关系。商鞅变法中最能体现变法性质的经济措施是什么?

材料三:

(3)根据材料并结合所学知识,任选一幅图说明秦朝在经济上采取了什么措施,并说明该措施产生了怎样的影响。

(4)综上所述,你能对今天经济的发展提出哪些合理的建议?

参考答案

1.答案:D

解析:根据题干“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存数者皆与事件同时”由此可知,北京人牙齿化石属于原始史料,D项正确;山顶洞人复原头像属于二手史料,排除A项;古人生活的场景想象图、人类进化示意图属于后人的研究成果,不是原始史料,排除BC项。故选D项。

2.答案:A

解析:依据题干“仰韶先民”的信息,结合所学可知,仰韶文化是黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,仰韶先民主要使用的工具是磨制石器,A项正确;青铜铲是青铜器,出现在原始社会末期,不符合题意,排除B项;铁锄是铁器,出现在春秋时期,不符合题意,排除C项;牛耕出现在春秋时期,不符合题意,排除D项。故选A项。

3.答案:C

解析:根据材料“良渚遗址和陶寺古城遗址,虽然发源地不同,遗址文明各有特点,但都出现了私有制、阶级和国家”可知,中华文明起源具有多元性;根据材料“至距今4000多年,经过不断交流融合,以中原地区为引领的文明格局开始形成”可知,中华文明起源具有一体性。由此可知,中华文明起源具有多元一体的特征,C项正确;材料未体现中华文明起源的范围宽广,排除A项;材料未体现中华文明起源的规模宏大,排除B项;材料未体现中华文明起源连绵不断,排除D项。故选C项。

4.答案:C

解析:据题干“显示了楚庄王觊觎周室之意和所学知识可知,春秋时期周王室地位不断下降,大国诸侯势力雄厚,拥有强大的影响。这时候,周天子已失去对国家的实际统治权,大国诸侯操控政治,竞相角逐,C项正确;春秋时期,诸侯国林立,其中比较强大的有十几个。它们之间为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动。一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位,与题干“楚庄王问周天子鼎的大小,显示了楚庄王觊舰周室之意”无关,排除A项;战国时期,诸侯们放弃了“尊王镶夷”的旗号,公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,致力于拓展疆域。七国凭借强大的军力进行战争,战争的性质已由春秋时期的争霸转变为兼并,排除B项;战国时期,魏、楚、赵、秦等诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,为巩固统治、对外扩张积极创造条件,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:本题主要考查夏商西周的文物图片展相关知识。①司母戊鼎是商朝时期青铜器的代表,可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故①正确;②越王勾践剑是春秋时期的文物,不可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故②错误;③刻有水陆攻战是战国时期的文物,不可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故③错误;④兵马俑图案的战国铜壶是战国时期的文物,不可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故④错误;故A①正确,BCD错误。

6.答案:C

解析:本题主要考查百家争鸣的相关知识点。A祸福相依是老子的思想,故A错误; B.仁者无敌是孟子的思想,故B错误; C韩非子是法家思想的集大成者,主张依法治国,故C正确; D.礼法并用是荀子的思想,故D错误。

7.答案:C

解析:依据题干“所以古代圣王为政,给有德的人安排职位并尊重他们,即使身处农业与手工业、市集的人,如果有才能就选用他。”的信息,结合所学可知,墨子是墨家学派的创始人,主张“兼爱”“非攻”,提倡节俭,反对奢侈浪费,主张选举贤能的人,C项符合题意;ABD三项的内容与题干材料无关,排除;故选C。

8.答案:B

解析:根据材料“为了消除边患,晋国大臣魏绛提出‘和戎’的主张”可知,魏绛提出“和戎”的直接目的是为了消除边患,维护晋国边境的安宁,B项正确;材料没有涉及促进边疆地区的农业生产,排除A项;材料没有涉及提升晋国在争霸战争中的威慑力,排除C项;材料没有涉及促进民族间的交融,排除D项。故选B项。

9.答案:B

解析:本题主要考查楚辞的相关知识。A.《诗经》是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇,《离骚》是战国诗人屈原创作的诗篇,故A错误; B.《离骚》是战国诗人屈原创作的诗篇,是中国古代最长的抒情诗,此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。故B正确;C.乐府诗指由汉代乐府机关所采制的诗歌,后世文人仿此形式所作的诗,称乐府或拟乐府,故C错误; D.戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,即剧本,故D错误。

10.答案:D

解析:根据题干“变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最为强盛的诸侯国。”结合所学知识可知,材料叙述了商鞅变法的影响,D项正确;材料没有涉及商鞅变法的原因、过程和特点,排除ABC项。故选D项。

11.答案:D

解析:本题考查的主要知识点为:秦朝的统一。根据所学可知,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。故C正确,ABD错误。

12.答案:B

解析:本题主要考查皇帝制度的相关知识。A.材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,与皇位世袭无关,故A错误; B.材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,故B正确;C.材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,与礼仪完善无关,故C错误; D材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,与中央集权无关,故D错误。

13.答案:A

解析:

14.答案:A

解析:根据材料“历史评价则是对历史事件或人物的态度与价值的主观评判”可知,“尊王攘夷”推动华夏认同观念的发展”是对“尊王攘夷”这一历史事件的主观评判,属于历史评价,A项正确;利簋的铭文记载了武王伐纣的时间,属于对历史事件的客观描述,排除B项;秦国蜀郡郡守李冰主持修建都江堰,属于对历史事件的客观描述,排除C项;秦始皇在中央推行“三公九卿”制,属于对历史事件的客观描述,排除D项。故选A项。

15.答案:B

解析:根据所学知识可知,“临阵倒戈”指的是牧野之战中,商朝军队倒戈,周武王打败商纣王,建立西周。“国人暴动”指的是公元前841年,周厉王与民争利,引起“国人暴动”,厉王逃亡。“揭竿而起”指的是公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,秦未农民起义爆发。由此可知,这些故事都体现了得民心者得天下,失民心者失天下,B项正确;“封建亲戚,以蕃屏周”指的是西周实行分封制,排除A项;“天下大势,合久必分”指的是国家统一,排除C项;“治世不一道,便国不法古”指的是商鞅变法,排除D项。故选B项。

16.答案:D

解析:根据所学知识可知,夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡。夏商西周更替、春秋五霸反映的是奴隶制王朝的更替,鞅变法反映的是向封建社会的过渡,D符合题意。夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡,不是原始社会与中华文明起源,A不符合题意。夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡,不是政权分立与民族交酸,B不符合题意。夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡,不是统一多民族封建国家的建立,C不符合题意。所以ABC不符合题意,故选择D。

17.答案:(1)①四季;②《黄帝内经》;③甲骨文;④何尊。

(2)人物:孔子。思想主张:“仁”(或“仁者爱人”“为政以德”等)。指导意义:有助于构建和谐的人际关系(或“有利于统治者实行仁政,关注民生”等)

(3)局面:百家争鸣。影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(4)认识:中国传统文化源远流长、博大精深;对中国和世界文化发展都产生了深远影响;我们应传承和弘扬优秀传统文化等。

解析:

18.答案:(1)制度:分封制。评价:初期巩固了统治,扩大了疆域;后期诸侯势力壮大,导致诸侯争霸,社会动荡。

(2)变化:晋国被韩、赵、魏三家瓜分;出现了战国七雄并立局面;一些诸侯国疆域发生变化。

(3)东部:辽东郡;西部:陇西郡。制度:郡县制。

(4)趋势:从分裂走向统一。

解析:(1)制度:根据材料图一“西周初期主要诸侯国示意图”并结合所学可知,诸侯局面的形成与分封制有关。

评价:结合所学可知,分封制初期巩固了统治,扩大了疆域:后期诸侯势力壮大,导致诸侯争霸,社会动荡。

(2)变化:比较图二和图三,可知其变化是晋国被韩、赵、魏三家瓜分:出现了战国七雄并立局面;一些诸侯国疆域发生变化。

(3)机构:根据材料“秦朝域图”可知,秦朝东部设立辽东郡,在西部设立陇西郡进行管辖。

制度:结合所学可知,秦朝在地方上实行郡县制。

(4)趋势:综合上述图片的变迁,从图一的西周初期诸侯国示意图到图四秦朝统一的域图可知,主要体现了从分裂走向统一的历史发展趋势。

19.答案:(1)遗址:良渚遗址。

(2)变化:出现铁制农具和牛耕。关系:随着铁制农具和牛耕的出现,生产力不断发展,私有土地逐渐出现,旧的生产关系不适应生产力的发展,从而推动各诸侯国进行改革变法,商鞅变法就是在这种背景下出现的。措施:废除井田制,允许土地自由买卖。

(3)图二:统一货币。影响:有利于经济交流和发展,有利于国家对经济的管理,促进了统一多民族国家的巩固和发展。图三:统一度量衡。影响:有利于国家对经济的管理,促进了各地经济的交流,有利于统一多民族国家的巩固和发展。

(4)建议:重视水利等基础设施建设;鼓励创新,推动生产技术进步;加强经济管理,制定合理政策;注重农业发展,保障粮食安全等。

解析:

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.杜维运在《史学方法论》中说:“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”按照该标准,下列各项中属于研究远古时期人类活动的原始史料的是( )

A.山顶洞人复原头像 B.古人类活动场景想象图

C.人类进化示意图 D.北京人牙齿化石

2.仰韶先民主要从事粟作农业生产,过着定居生活。他们主要使用的工具是( )

A.磨制石器 B.青铜铲 C.铁锄 D.牛耕

3.良渚遗址和陶寺古城遗址,虽然发源地不同,遗址文明各有特点,但都出现了私有制、阶级和国家;至距今4000多年,经过不断交流融合,以中原地区为引领的文明格局开始形成。这表明中华文明起源具有怎样的特征( )

A.范围宽广 B.规模宏大 C.多元一体 D.连绵不断

4.《左传》中记载了“楚王问鼎”的故事,其中的“鼎”象征着权力,楚庄王问周天子鼎的大小,显示了楚庄王觊觎周室之意。这个故事反映了( )

A.尊王攘夷 B.兼并战争残酷 C.周王室衰微 D.各国纷纷变法

5.学校历史组近日推出了以“攀登”为主题的系列文物图片展。下列可以入选为“夏商西周”这一时期展品的是( )

①司母戊鼎 ②越王勾践剑 ③刻有水陆攻战图案的战国铜壶 ④兵马俑

A.③ B.② C.① D.④

6.先秦诸子的思想博大精深,下面最能代表韩非子思想的是( )

A.祸福相依 B.仁者无敌 C.依法治国 D.礼法并用

7.“所以古代圣王为政,给有德的人安排职位并尊重他们,即使身处农业与手工业、市集的人,如果有才能就选用他。”这段话体现了墨子怎样的主张( )

A.要求互爱互利 B.反对攻伐兼并 C.选举贤能的人 D.提倡节俭生活

8.春秋时期,晋国常与周边戎狄等发生冲突。为了消除边患,晋国大臣魏绛提出“和戎”的主张,在他的努力下,晋国最终与周边戎狄订立盟约,和睦相处。从材料可知,魏绛提出“和戎”的直接目的是( )

A.促进边疆地区的农业生产 B.维护晋国边境的安宁

C.提升晋国在争霸战争中的威慑力 D.促进民族间的交融

9.“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”这句诗出自屈原的《离骚》。《离骚》在文学体裁中属于( )

A.诗经 B.“楚辞” C.乐府诗 D.戏剧

10.“变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最为强盛的诸侯国。”这句话叙述了商鞅变法的( )

A.原因 B.过程 C.特点 D.影响

11.为了让学生更好的学习历史,老师在黑板上画了一个时间轴。秦朝大约位于下面时间轴中的哪个阶段( )

A.A B.B C.C D.D

12.玺,专指皇帝的玉印,是权力的象征,始于秦始皇。先秦时期,印、玺通称,秦始皇规定,皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印。这个规定被历代王朝所沿用。这体现了( )

A.皇位世袭 B.皇帝独尊 C.礼仪完善 D.中央集权

13.下面油画再现了哪一宏大的历史场景( )

A.陈胜、吴广起义 B.巨鹿之战 C.焚书坑儒 D.楚汉之争

14.王炳林《历史事实与历史评价》中强调:“历史事实是对历史事件或人物的客观描述,而历史评价则是对历史事件或人物的态度与价值的主观评判。”以此推断,下列属于历史评价的是( )

A.尊王攘夷推动华夏认同观念的发展 B.利簋的铭文记载了武王伐纣的时间

C.秦国蜀郡郡守李冰主持修建都江堰 D.秦始皇在中央推行“三公九卿”制

15.从“临阵倒戈”“国人暴动”“揭竿而起”等故事中,我们可以得到一个共同的认识是( )

A.封建亲戚,以蕃屏周 B.失民心者失天下

C.天下大势,合久必分 D.治世不一道,便国不法古

16.在历史故事分享会上,同学们讲述了夏商西周更替、春秋五霸、商鞅变法等故事。这场故事会反映的历史阶段是( )

A.原始社会与中华文明起源

B.政权分立与民族交融

C.统一多民族封建国家的建立

D.奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

二、材料题

17.先秦文化是中国传统文化重要的组成部分,先秦文化的瑰宝在现代生活中依然闪耀着光彩。

材料一:夏商西周时期的科技文化成就

项目 成就

天文、历法 《诗经》中有我国历史上第一次确切日期的日食记录:夏历:商朝闰年增加一个月;战国时期,人们已经把一年分为①,通过节气变化,服务于农事生产

医学 战国时期问世的《②________》,总结了当时的医学经验,是一部重要的中医理论著作

文字 人们把商朝时期则在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字称之为“③”,这是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字

青铜器 陕西出土了西周周成王时的青铜器;④,该青铜器中的铭文中有“宅兹中国”的记载。这是目前所见“中国”一词最早的由来;三星堆青铜礼器等

文学 《诗经》《离骚》

(1)根据材料一中表格的提示内容,将空格补充完整。

材料二:

(2)材料二中的历史人物是谁?写出一例他的思想主张,并说明这一思想主张在今天的生活中有何指导意义。

材料三:春秋战国时期,鲁国尚儒学……齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与词赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛……

——邹逸麟《中国历史地理概述》

(3)材料三反映了这一时期思想学术领域出现了怎样的局面?结合所学知识,分析这一局面的出现有何影响。

材料四:在中华优秀传统文化的大观园中……可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善。在艺术上有大差。

——摘自《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(4)综上所述,你对中国传统文化有何认识?

18.时空观念是历史学科重要的核心素养。地图的变迁,体现了历史的发展。阅读下面四幅地图,回答相关问题。

(1)图一局面的形成与哪一制度有关?你如何评价这一制度?

(2)对比图二与图三,找出两处在图三中发生的新变化?

(3)请从图四中找出秦朝在东部和西部分别设置了哪一机构管辖?由此可知,秦朝在地方上实行了哪一制度?

(4)从以上地图的变迁,主要体现了怎样的历史发展趋势?

19.经济发展推动历史发展,阅读材料,回答下列问题。

材料一:距今约5300—4300年,浙江余杭地区的古城遗址,城的北部和西北部有一个复杂的水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。在内城中部,还发现了约20万千克炭化稻谷。

——摘编自部编版《中国历史》七年级上册

(1)根据材料并结合所学知识,指出这是哪一遗址。

材料二:

图一:春秋战国时期的铁农具和牛带鼻环尊

及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌(田间纵横的小路),急(积极)耕战之赏……行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

——《汉书·食货志》

(2)根据材料并结合所学知识,写出图一农业生产有何变化,并指出这一变化与商鞅变法的关系。商鞅变法中最能体现变法性质的经济措施是什么?

材料三:

(3)根据材料并结合所学知识,任选一幅图说明秦朝在经济上采取了什么措施,并说明该措施产生了怎样的影响。

(4)综上所述,你能对今天经济的发展提出哪些合理的建议?

参考答案

1.答案:D

解析:根据题干“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存数者皆与事件同时”由此可知,北京人牙齿化石属于原始史料,D项正确;山顶洞人复原头像属于二手史料,排除A项;古人生活的场景想象图、人类进化示意图属于后人的研究成果,不是原始史料,排除BC项。故选D项。

2.答案:A

解析:依据题干“仰韶先民”的信息,结合所学可知,仰韶文化是黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,仰韶先民主要使用的工具是磨制石器,A项正确;青铜铲是青铜器,出现在原始社会末期,不符合题意,排除B项;铁锄是铁器,出现在春秋时期,不符合题意,排除C项;牛耕出现在春秋时期,不符合题意,排除D项。故选A项。

3.答案:C

解析:根据材料“良渚遗址和陶寺古城遗址,虽然发源地不同,遗址文明各有特点,但都出现了私有制、阶级和国家”可知,中华文明起源具有多元性;根据材料“至距今4000多年,经过不断交流融合,以中原地区为引领的文明格局开始形成”可知,中华文明起源具有一体性。由此可知,中华文明起源具有多元一体的特征,C项正确;材料未体现中华文明起源的范围宽广,排除A项;材料未体现中华文明起源的规模宏大,排除B项;材料未体现中华文明起源连绵不断,排除D项。故选C项。

4.答案:C

解析:据题干“显示了楚庄王觊觎周室之意和所学知识可知,春秋时期周王室地位不断下降,大国诸侯势力雄厚,拥有强大的影响。这时候,周天子已失去对国家的实际统治权,大国诸侯操控政治,竞相角逐,C项正确;春秋时期,诸侯国林立,其中比较强大的有十几个。它们之间为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动。一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位,与题干“楚庄王问周天子鼎的大小,显示了楚庄王觊舰周室之意”无关,排除A项;战国时期,诸侯们放弃了“尊王镶夷”的旗号,公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,致力于拓展疆域。七国凭借强大的军力进行战争,战争的性质已由春秋时期的争霸转变为兼并,排除B项;战国时期,魏、楚、赵、秦等诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,为巩固统治、对外扩张积极创造条件,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:本题主要考查夏商西周的文物图片展相关知识。①司母戊鼎是商朝时期青铜器的代表,可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故①正确;②越王勾践剑是春秋时期的文物,不可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故②错误;③刻有水陆攻战是战国时期的文物,不可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故③错误;④兵马俑图案的战国铜壶是战国时期的文物,不可以入选为“夏商西周”这一时期展品,故④错误;故A①正确,BCD错误。

6.答案:C

解析:本题主要考查百家争鸣的相关知识点。A祸福相依是老子的思想,故A错误; B.仁者无敌是孟子的思想,故B错误; C韩非子是法家思想的集大成者,主张依法治国,故C正确; D.礼法并用是荀子的思想,故D错误。

7.答案:C

解析:依据题干“所以古代圣王为政,给有德的人安排职位并尊重他们,即使身处农业与手工业、市集的人,如果有才能就选用他。”的信息,结合所学可知,墨子是墨家学派的创始人,主张“兼爱”“非攻”,提倡节俭,反对奢侈浪费,主张选举贤能的人,C项符合题意;ABD三项的内容与题干材料无关,排除;故选C。

8.答案:B

解析:根据材料“为了消除边患,晋国大臣魏绛提出‘和戎’的主张”可知,魏绛提出“和戎”的直接目的是为了消除边患,维护晋国边境的安宁,B项正确;材料没有涉及促进边疆地区的农业生产,排除A项;材料没有涉及提升晋国在争霸战争中的威慑力,排除C项;材料没有涉及促进民族间的交融,排除D项。故选B项。

9.答案:B

解析:本题主要考查楚辞的相关知识。A.《诗经》是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇,《离骚》是战国诗人屈原创作的诗篇,故A错误; B.《离骚》是战国诗人屈原创作的诗篇,是中国古代最长的抒情诗,此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。故B正确;C.乐府诗指由汉代乐府机关所采制的诗歌,后世文人仿此形式所作的诗,称乐府或拟乐府,故C错误; D.戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,即剧本,故D错误。

10.答案:D

解析:根据题干“变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最为强盛的诸侯国。”结合所学知识可知,材料叙述了商鞅变法的影响,D项正确;材料没有涉及商鞅变法的原因、过程和特点,排除ABC项。故选D项。

11.答案:D

解析:本题考查的主要知识点为:秦朝的统一。根据所学可知,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。故C正确,ABD错误。

12.答案:B

解析:本题主要考查皇帝制度的相关知识。A.材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,与皇位世袭无关,故A错误; B.材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,故B正确;C.材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,与礼仪完善无关,故C错误; D材料中“皇帝用的印章叫玺,而臣民所用的印章只能称为印”,说明皇帝的地位高于臣民,体现了皇帝独尊,与中央集权无关,故D错误。

13.答案:A

解析:

14.答案:A

解析:根据材料“历史评价则是对历史事件或人物的态度与价值的主观评判”可知,“尊王攘夷”推动华夏认同观念的发展”是对“尊王攘夷”这一历史事件的主观评判,属于历史评价,A项正确;利簋的铭文记载了武王伐纣的时间,属于对历史事件的客观描述,排除B项;秦国蜀郡郡守李冰主持修建都江堰,属于对历史事件的客观描述,排除C项;秦始皇在中央推行“三公九卿”制,属于对历史事件的客观描述,排除D项。故选A项。

15.答案:B

解析:根据所学知识可知,“临阵倒戈”指的是牧野之战中,商朝军队倒戈,周武王打败商纣王,建立西周。“国人暴动”指的是公元前841年,周厉王与民争利,引起“国人暴动”,厉王逃亡。“揭竿而起”指的是公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,秦未农民起义爆发。由此可知,这些故事都体现了得民心者得天下,失民心者失天下,B项正确;“封建亲戚,以蕃屏周”指的是西周实行分封制,排除A项;“天下大势,合久必分”指的是国家统一,排除C项;“治世不一道,便国不法古”指的是商鞅变法,排除D项。故选B项。

16.答案:D

解析:根据所学知识可知,夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡。夏商西周更替、春秋五霸反映的是奴隶制王朝的更替,鞅变法反映的是向封建社会的过渡,D符合题意。夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡,不是原始社会与中华文明起源,A不符合题意。夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡,不是政权分立与民族交酸,B不符合题意。夏商西周更替、春秋五霸、鞅变法等故事反映的历史阶段是奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡,不是统一多民族封建国家的建立,C不符合题意。所以ABC不符合题意,故选择D。

17.答案:(1)①四季;②《黄帝内经》;③甲骨文;④何尊。

(2)人物:孔子。思想主张:“仁”(或“仁者爱人”“为政以德”等)。指导意义:有助于构建和谐的人际关系(或“有利于统治者实行仁政,关注民生”等)

(3)局面:百家争鸣。影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(4)认识:中国传统文化源远流长、博大精深;对中国和世界文化发展都产生了深远影响;我们应传承和弘扬优秀传统文化等。

解析:

18.答案:(1)制度:分封制。评价:初期巩固了统治,扩大了疆域;后期诸侯势力壮大,导致诸侯争霸,社会动荡。

(2)变化:晋国被韩、赵、魏三家瓜分;出现了战国七雄并立局面;一些诸侯国疆域发生变化。

(3)东部:辽东郡;西部:陇西郡。制度:郡县制。

(4)趋势:从分裂走向统一。

解析:(1)制度:根据材料图一“西周初期主要诸侯国示意图”并结合所学可知,诸侯局面的形成与分封制有关。

评价:结合所学可知,分封制初期巩固了统治,扩大了疆域:后期诸侯势力壮大,导致诸侯争霸,社会动荡。

(2)变化:比较图二和图三,可知其变化是晋国被韩、赵、魏三家瓜分:出现了战国七雄并立局面;一些诸侯国疆域发生变化。

(3)机构:根据材料“秦朝域图”可知,秦朝东部设立辽东郡,在西部设立陇西郡进行管辖。

制度:结合所学可知,秦朝在地方上实行郡县制。

(4)趋势:综合上述图片的变迁,从图一的西周初期诸侯国示意图到图四秦朝统一的域图可知,主要体现了从分裂走向统一的历史发展趋势。

19.答案:(1)遗址:良渚遗址。

(2)变化:出现铁制农具和牛耕。关系:随着铁制农具和牛耕的出现,生产力不断发展,私有土地逐渐出现,旧的生产关系不适应生产力的发展,从而推动各诸侯国进行改革变法,商鞅变法就是在这种背景下出现的。措施:废除井田制,允许土地自由买卖。

(3)图二:统一货币。影响:有利于经济交流和发展,有利于国家对经济的管理,促进了统一多民族国家的巩固和发展。图三:统一度量衡。影响:有利于国家对经济的管理,促进了各地经济的交流,有利于统一多民族国家的巩固和发展。

(4)建议:重视水利等基础设施建设;鼓励创新,推动生产技术进步;加强经济管理,制定合理政策;注重农业发展,保障粮食安全等。

解析:

同课章节目录