课题1 燃料的燃烧 第2课时 燃料燃烧的调控、化学反应中的能量变化导学案(含答案) 2024-2025学年人教版九年级化学上册

文档属性

| 名称 | 课题1 燃料的燃烧 第2课时 燃料燃烧的调控、化学反应中的能量变化导学案(含答案) 2024-2025学年人教版九年级化学上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 185.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-26 16:48:23 | ||

图片预览

文档简介

课题1 燃料的燃烧

课时2 燃料燃烧的调控、化学反应中的能量变化

一、学习目标

1.了解易燃易爆物的安全知识,认识爆炸发生的条件和防范爆炸的措施,增强安全意识;

2.学会解释日常生活中的爆炸现象;

3.认识化学反应中的能量变化及其利用。

4.生活中增强防范灾害意识,并掌握灾害自救常识。

二、学习重难点

重点:探究爆炸产生的原因及分类、认识化学反应中的能量变化及其利用;

难点:探究爆炸产生的原因及分类。

三、学习过程

【课前任务】

知识回顾:

①通常情况下,可燃物与_______发生的一种_______、_______的剧烈的_______叫做燃烧。

②燃烧需要三个条件:

(1)_____________;

(2)与____________接触;

(3)达到燃烧所需的__________________________。

注意:三个条件需要同时满足才能燃烧,缺一不可!

③灭火的方法:

(1)清除 或使 与其他物品隔离;

(2)隔绝 ;

(3)使可燃物的温度 。

利用其中一个原理即可灭火。

2.用燃烧条件和灭火原理解释下列现象和成语。

(1)为什么室内起火时打开门窗火会烧得更旺?

(2)火上浇油。

(3)釜底抽薪。

【课堂探究】

环节1 易燃物和易爆物的安全知识

任务一:在露天的空地上引燃少量火药粉末不会发生爆炸,炮竹里只有少量火药,却为什么会爆炸?阅读教材P164,总结爆炸的原理。

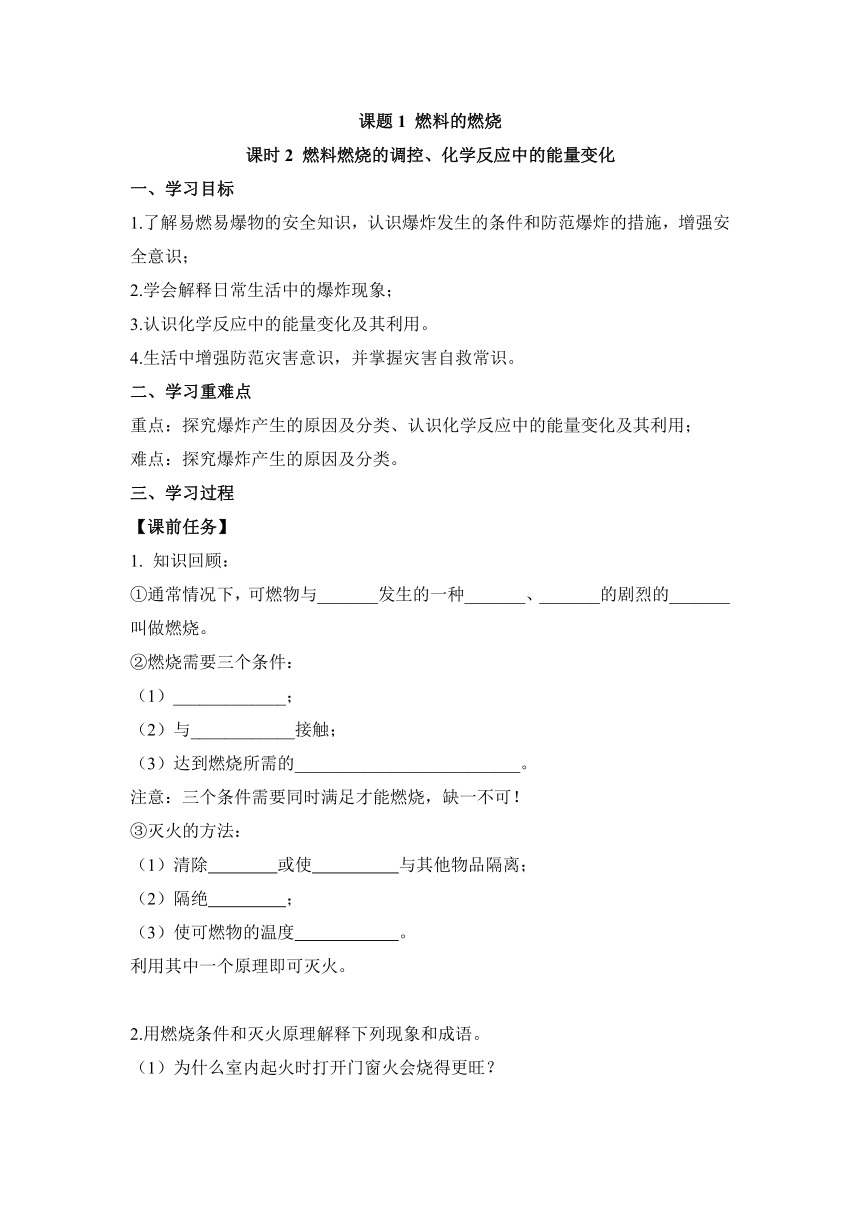

任务二:H2、CO等可燃性气体都有一定的爆炸极限,点燃之前一定要验纯,参考以下微观示意图,从微观角度分析氢气与氧气混合点燃会发生爆炸的原因。

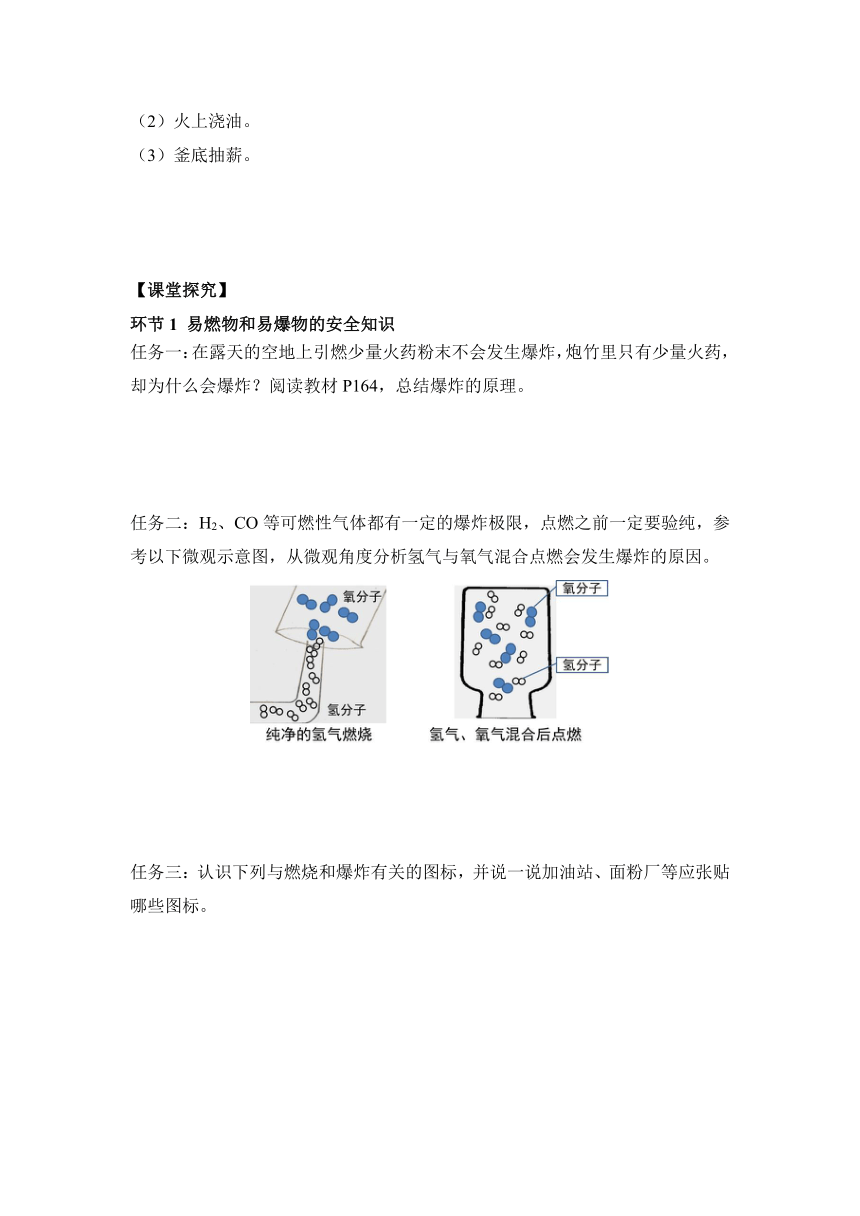

任务三:认识下列与燃烧和爆炸有关的图标,并说一说加油站、面粉厂等应张贴哪些图标。

任务四:家中燃气泄漏应如何处理?

【对应训练1】下列混合物遇到明火后可能爆炸的序号是

①氢气和氧气 ②氮气和空气 ③一氧化碳和氮气 ④甲烷和空气 ⑤甲烷和氢气

⑥氢气和一氧化碳 ⑦二氧化碳和氧气 ⑧面粉和空气 ⑨氧气和氮气

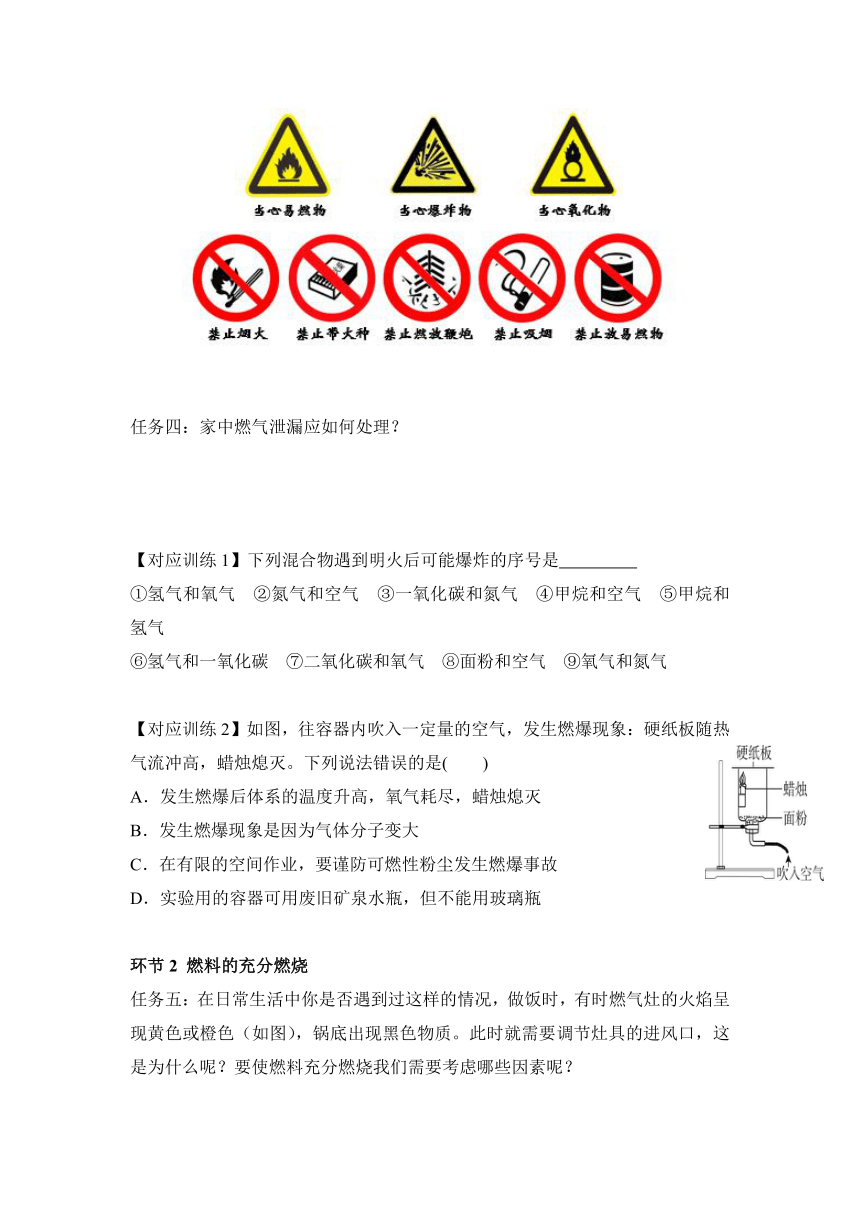

【对应训练2】如图,往容器内吹入一定量的空气,发生燃爆现象:硬纸板随热气流冲高,蜡烛熄灭。下列说法错误的是( )

A.发生燃爆后体系的温度升高,氧气耗尽,蜡烛熄灭

B.发生燃爆现象是因为气体分子变大

C.在有限的空间作业,要谨防可燃性粉尘发生燃爆事故

D.实验用的容器可用废旧矿泉水瓶,但不能用玻璃瓶

环节2 燃料的充分燃烧

任务五:在日常生活中你是否遇到过这样的情况,做饭时,有时燃气灶的火焰呈现黄色或橙色(如图),锅底出现黑色物质。此时就需要调节灶具的进风口,这是为什么呢?要使燃料充分燃烧我们需要考虑哪些因素呢?

环节3 化学反应中的能量变化

任务六:生产、生活和科学研究经常利用燃料燃烧放出的热量。在实验室,我们经常利用酒精灯加热。酒精在燃烧的过程中发生了什么变化呢?

物质变化:

能量变化:

任务七:观看教材P166实验7-1视频或教师演示实验,观察并分析实验现象,并写出反应的化学方程式。

现象 结论

任务八:阅读教材P166或查阅资料,分别列举两例放热反应和吸热反应。

【对应训练3】下列在实验室或在家庭中获得的能量是由化学反应得到的是( )

①微波炉 ②燃气热水器 ③电炉 ④酒精灯 ⑤太阳能

①②③ B.①④⑤ C.②④ D.②⑤

【对应训练4】下列关于化学反应与能量的说法中,正确的是( )

A.化学反应在生成新物质的同时,一定还伴随能量变化

B.凡需要点燃的化学反应都属于吸热反应

C.水与氧化钙反应后温度降低

D.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

【对应训练5】下列措施安全的是( )

A.进入煤矿的矿井时用火把照明

B.到溶洞里探险时用火把照明

C.启用闲置的沼气池前先进行火把实验

D.用点燃木条的方法检查液化石油气罐是否漏气

【课后任务】

总结本节的概念,梳理概念之间的联系,画出思维导图。

四、课堂练习

1.下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( )

A. 氨气 B. 氢气

C. 氮气 D. 二氧化碳

2.生活、工作场所常见到一些警示图标。下列图标放置地点错误的是( )

A.运输浓硫酸的槽罐车 B.存放酒精的试剂柜

C.面粉加工 D.城市居民住宅区

3. 物质发生变化时,常常会表现出吸热或放热现象,下列变化会吸热的是( )

A. 碳与二氧化碳反应 B. 氧化钙和水混合

C. 镁和稀盐酸反应 D. 天然气燃烧

4.通过化学课的学习,我们可以从不同视角认识化学反应。关于反应。下列说法不正确的是( )

A.物质变化:镁和氧气反应生成氧化镁

B.能量变化:镁燃烧将化学能转化为热能、光能

C.反应条件:镁接触氧气就能燃烧

D.反应现象:发出耀眼白光、释放大量热、生成白色粉末

5.生活处处即化学,对下列生活现象解释合理的是( )

A.煤炉火越扇越旺—增大可燃物浓度

B.煤粉比煤块燃烧更旺—增大与氧气的接触面积

C.油锅着火放入青菜后熄灭—降低油的着火点

D.移除炉灶内木柴后灶火熄灭—隔绝空气

6.燃烧是人类最早利用的化学反应,火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1)木柴燃烧能烘烤食物,说明木柴燃烧属于___________(选填“放热”或“吸热”)反应。

(2)现代锅炉使用的燃料用煤粉代替煤块,可使煤炭充分燃烧,理由是___________;煤炭不充分燃烧会产生有毒物质、最易与血红蛋白结合的是___________(填化学式)。

(3)加油站、化工厂、面粉厂等场所的空气中含有较多可燃性气体或粉尘。为避免面粉厂车间发生爆炸事故,生产过程可采取的措施有 (填序号)。

A.密封门窗,隔绝氧气 B.严禁吸烟,杜绝火源

C.轻拿轻放,减少粉尘扬起 D.提高面粉的着火点

答案

一、学习目标

1.了解易燃易爆物的安全知识,认识爆炸发生的条件和防范爆炸的措施,增强安全意识;

2.学会解释日常生活中的爆炸现象;

3.认识化学反应中的能量变化及其利用。

4.生活中增强防范灾害意识,并掌握灾害自救常识。

二、学习重难点

重点:探究爆炸产生的原因及分类、认识化学反应中的能量变化及其利用;

难点:探究爆炸产生的原因及分类。

三、学习过程

【课前任务】

知识回顾:

①通常情况下,可燃物与_______发生的一种_______、_______的剧烈的_______叫做燃烧。

②燃烧需要三个条件:

(1)_____________;

(2)与____________接触;

(3)达到燃烧所需的__________________________。

注意:三个条件需要同时满足才能燃烧,缺一不可!

③灭火的方法:

(1)清除 或使 与其他物品隔离;

(2)隔绝 ;

(3)使可燃物的温度 。

利用其中一个原理即可灭火。

【答案】氧气;发光、放热;氧化反应;可燃物、氧气(或空气)、最低温度(着火点);可燃物、可燃物;氧气(或空气);降至着火点以下。

2.用燃烧条件和灭火原理解释下列现象和成语。

(1)为什么室内起火时打开门窗火会烧得更旺?

(2)火上浇油。

(3)釜底抽薪。

【答案】(1)室内起火时,由于房间是相对封闭的环境,室内的可燃物燃烧会消耗大量的氧气,若此时打开门窗,则会起到补充氧气的作用,会使火越烧越旺。

(2)油是常见的可燃物,燃烧时会放出热量,向火中浇油会使燃烧更剧烈。

(3)釜底抽薪利用的原理是清除可燃物,将锅底的柴火抽走,就没有了可燃物,起到灭火的作用。

【课堂探究】

环节1 易燃物和易爆物的安全知识

任务一:在露天的空地上引燃少量火药粉末不会发生爆炸,炮竹里只有少量火药,却为什么会爆炸?阅读教材P164,总结爆炸的原理。

【答案】不会发生爆炸,因为不是在有限的空间内燃烧,产生的热量能及时的扩散;可燃物与氧气充分接触,在有限的空间里发生剧烈地燃烧,就会在短时间内聚积大量的热,使空间内气压增大,气体的体积膨胀而引起爆炸。

任务二:H2、CO等可燃性气体都有一定的爆炸极限,点燃之前一定要验纯,参考以下微观示意图,从微观角度分析氢气与氧气混合点燃会发生爆炸的原因。

【答案】纯净的氢气燃烧,只有少量的氢分子能接触到氧分子,单位时间内发生反应的氢分子较少。混有氧气的氢气燃烧,容器内氢分子和氧分子充分接触,单位时间内氢分子和氧分子反应的机会更多了,所以点燃后反应变得更快,比纯净的氢气燃烧更剧烈。

任务三:认识下列与燃烧和爆炸有关的图标,并说一说加油站、面粉厂等应张贴哪些图标。

【答案】在加油站、面粉厂、纺织厂和煤矿的矿井内,都要标有“严禁烟火”的字样或图标,因为这些地方的空气中常混有可燃性的气体或粉尘,它们接触明火,就有发生爆炸的危险。

任务四:家中燃气泄漏应如何处理?

【答案】家中燃气泄漏应立即关闭燃气表前阀,切断燃气源头,并打开门窗,让空气流通,以便燃气散发。不打电话不开灯,杜绝明火,避免产生电火花,引爆泄漏的燃气。人到户外再报警,到室外拨打110、119或拨打燃气公司抢修电话。

【对应训练1】下列混合物遇到明火后可能爆炸的序号是

①氢气和氧气 ②氮气和空气 ③一氧化碳和氮气 ④甲烷和空气 ⑤甲烷和氢气

⑥氢气和一氧化碳 ⑦二氧化碳和氧气 ⑧面粉和空气 ⑨氧气和氮气

【答案】①④⑧

【对应训练2】如图,往容器内吹入一定量的空气,发生燃爆现象:硬纸板随热气流冲高,蜡烛熄灭。下列说法错误的是( )

A.发生燃爆后体系的温度升高,氧气耗尽,蜡烛熄灭

B.发生燃爆现象是因为气体分子变大

C.在有限的空间作业,要谨防可燃性粉尘发生燃爆事故

D.实验用的容器可用废旧矿泉水瓶,但不能用玻璃瓶

【答案】B

环节2 燃料的充分燃烧

任务五:在日常生活中你是否遇到过这样的情况,做饭时,有时燃气灶的火焰呈现黄色或橙色(如图),锅底出现黑色物质。此时就需要调节灶具的进风口,这是为什么呢?要使燃料充分燃烧我们需要考虑哪些因素呢?

【答案】氧气不充足时,燃料不能充分燃烧,产生黑烟,并生成一氧化碳等物质;①燃烧有足够多的空气或氧气、②燃料与空气有足够大的接触面积。

环节3 化学反应中的能量变化

任务六:生产、生活和科学研究经常利用燃料燃烧放出的热量。在实验室,我们经常利用酒精灯加热。酒精在燃烧的过程中发生了什么变化呢?

物质变化:

能量变化:

【答案】C2H5OH+3O2 2CO2+3H2O;放出大量的热量。

任务七:观看教材P166实验7-1视频或教师演示实验,观察并分析实验现象,并写出反应的化学方程式。

现象 结论

【答案】

现象 结论

温度计示数升高,试管外壁发烫 生石灰与水反应放出热量

反应的化学方程式:CaO+H2O = Ca(OH)2。

任务八:阅读教材P166或查阅资料,分别列举两例放热反应和吸热反应。

【答案】放热反应:木炭燃烧、镁与稀盐酸反应等;吸热反应:碳与二氧化碳反应、光合作用等。

【对应训练3】下列在实验室或在家庭中获得的能量是由化学反应得到的是( )

①微波炉 ②燃气热水器 ③电炉 ④酒精灯 ⑤太阳能

①②③ B.①④⑤ C.②④ D.②⑤

【答案】C

【对应训练4】下列关于化学反应与能量的说法中,正确的是( )

A.化学反应在生成新物质的同时,一定还伴随能量变化

B.凡需要点燃的化学反应都属于吸热反应

C.水与氧化钙反应后温度降低

D.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

【答案】A

【对应训练5】下列措施安全的是( )

A.进入煤矿的矿井时用火把照明

B.到溶洞里探险时用火把照明

C.启用闲置的沼气池前先进行火把实验

D.用点燃木条的方法检查液化石油气罐是否漏气

【答案】B

【课后任务】

总结本节的概念,梳理概念之间的联系,画出思维导图。

四、课堂练习

1.下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( )

A. 氨气 B. 氢气

C. 氮气 D. 二氧化碳

【答案】 B

【解析】A、氨气不具有可燃性,与空气混合后遇明火不可能发生爆炸,选项不符合题意;

B、氢气具有可燃性,与空气混合后遇明火可能会燃烧发生爆炸,选项符合题意;

C、氮气没有可燃性,与空气混合后遇明火不可能发生爆炸,选项不符合题意;

D、二氧化碳不燃烧,也不支持燃烧,与空气混合后遇明火不可能发生爆炸,选项不符合题意,

故选B。

2.生活、工作场所常见到一些警示图标。下列图标放置地点错误的是( )

A.运输浓硫酸的槽罐车 B.存放酒精的试剂柜

C.面粉加工 D.城市居民住宅区

【答案】 B

【解析】A. 浓硫酸具有腐蚀性,放置地点正确,故不符合题意;

B. 酒精没有毒,不属于有毒品,放置错误,故符合题意;

C. 面粉具有可燃性,要禁止燃火,放置地点正确,故不符合题意;

D. 城市居民住宅区禁止燃放鞭炮,图标正确,故不符合题意。

故选B。

3. 物质发生变化时,常常会表现出吸热或放热现象,下列变化会吸热的是( )

A. 碳与二氧化碳反应 B. 氧化钙和水混合

C. 镁和稀盐酸反应 D. 天然气燃烧

【答案】 A

【解析】A.碳与二氧化碳反应属于吸热反应,符合题意;

B.氧化钙和水化合时放出热,不符合题意;

C. 镁和稀盐酸反应放出热量,不符合题意;

D.天然气燃料属于放热反应,不符合题意;

故选A。

4.通过化学课的学习,我们可以从不同视角认识化学反应。关于反应。下列说法不正确的是( )

A.物质变化:镁和氧气反应生成氧化镁

B.能量变化:镁燃烧将化学能转化为热能、光能

C.反应条件:镁接触氧气就能燃烧

D.反应现象:发出耀眼白光、释放大量热、生成白色粉末

【答案】C

【详解】A. 物质变化:镁和氧气反应生成氧化镁,此选项正确;

B. 能量变化:镁燃烧将化学能转化为热能、光能,此选项正确;

C. 反应条件:镁接触氧气、温度达到着火点才能燃烧,此选项错误;

D. 反应现象:发出耀眼白光、释放大量热、生成白色粉末,此选项正确。

故选C。

5.生活处处即化学,对下列生活现象解释合理的是( )

A.煤炉火越扇越旺—增大可燃物浓度

B.煤粉比煤块燃烧更旺—增大与氧气的接触面积

C.油锅着火放入青菜后熄灭—降低油的着火点

D.移除炉灶内木柴后灶火熄灭—隔绝空气

【答案】B

【详解】A、煤炉火越扇越旺,是因为增大了氧气的浓度,说法错误,不符合题意;

B、煤粉比煤块燃烧更旺,是因为增大了可燃物与氧气的接触面积,说法正确,符合题意;

C、油锅着火放入青菜后熄灭,是因为降低了温度至油的着火点以下,说法错误,不符合题意;

D、移除炉灶内木柴后灶火熄灭,是因为移除了可燃物,说法错误,不符合题意。

故选:B。

6.燃烧是人类最早利用的化学反应,火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1)木柴燃烧能烘烤食物,说明木柴燃烧属于___________(选填“放热”或“吸热”)反应。

(2)现代锅炉使用的燃料用煤粉代替煤块,可使煤炭充分燃烧,理由是___________;煤炭不充分燃烧会产生有毒物质、最易与血红蛋白结合的是___________(填化学式)。

(3)加油站、化工厂、面粉厂等场所的空气中含有较多可燃性气体或粉尘。为避免面粉厂车间发生爆炸事故,生产过程可采取的措施有 (填序号)。

A.密封门窗,隔绝氧气 B.严禁吸烟,杜绝火源

C.轻拿轻放,减少粉尘扬起 D.提高面粉的着火点

【答案】(1)放热 (2) 增大了燃料与氧气的接触面积,使反应更充分 CO (3)BC

【解析】(1)木柴燃烧能烘烤食物,说明木柴燃烧放出了热量,故填放热;

(2)相比于煤块,煤块磨成煤粉后表面积更大,与氧气接触面积更大,所以燃烧会更充分,故填增大了燃料与氧气的接触面积,使反应更充分;

煤炭的不充分燃烧会产生有毒气体一氧化碳,故填CO;

(3)物质燃烧需要三个条件同时具备:有可燃物、有氧气参与、温度达到着火点以上

A、密封门窗,隔绝氧气,厂内人员无法作业,A错误;

B、禁止吸烟、杜绝火源,可以预防粉尘燃烧爆炸,B正确;

C、减少粉尘在空气中的浓度,也可以预防粉尘燃烧爆炸,C正确;

D、物质的着火点属于物质的固有属性,一般不能改变,D错误。故选B

课时2 燃料燃烧的调控、化学反应中的能量变化

一、学习目标

1.了解易燃易爆物的安全知识,认识爆炸发生的条件和防范爆炸的措施,增强安全意识;

2.学会解释日常生活中的爆炸现象;

3.认识化学反应中的能量变化及其利用。

4.生活中增强防范灾害意识,并掌握灾害自救常识。

二、学习重难点

重点:探究爆炸产生的原因及分类、认识化学反应中的能量变化及其利用;

难点:探究爆炸产生的原因及分类。

三、学习过程

【课前任务】

知识回顾:

①通常情况下,可燃物与_______发生的一种_______、_______的剧烈的_______叫做燃烧。

②燃烧需要三个条件:

(1)_____________;

(2)与____________接触;

(3)达到燃烧所需的__________________________。

注意:三个条件需要同时满足才能燃烧,缺一不可!

③灭火的方法:

(1)清除 或使 与其他物品隔离;

(2)隔绝 ;

(3)使可燃物的温度 。

利用其中一个原理即可灭火。

2.用燃烧条件和灭火原理解释下列现象和成语。

(1)为什么室内起火时打开门窗火会烧得更旺?

(2)火上浇油。

(3)釜底抽薪。

【课堂探究】

环节1 易燃物和易爆物的安全知识

任务一:在露天的空地上引燃少量火药粉末不会发生爆炸,炮竹里只有少量火药,却为什么会爆炸?阅读教材P164,总结爆炸的原理。

任务二:H2、CO等可燃性气体都有一定的爆炸极限,点燃之前一定要验纯,参考以下微观示意图,从微观角度分析氢气与氧气混合点燃会发生爆炸的原因。

任务三:认识下列与燃烧和爆炸有关的图标,并说一说加油站、面粉厂等应张贴哪些图标。

任务四:家中燃气泄漏应如何处理?

【对应训练1】下列混合物遇到明火后可能爆炸的序号是

①氢气和氧气 ②氮气和空气 ③一氧化碳和氮气 ④甲烷和空气 ⑤甲烷和氢气

⑥氢气和一氧化碳 ⑦二氧化碳和氧气 ⑧面粉和空气 ⑨氧气和氮气

【对应训练2】如图,往容器内吹入一定量的空气,发生燃爆现象:硬纸板随热气流冲高,蜡烛熄灭。下列说法错误的是( )

A.发生燃爆后体系的温度升高,氧气耗尽,蜡烛熄灭

B.发生燃爆现象是因为气体分子变大

C.在有限的空间作业,要谨防可燃性粉尘发生燃爆事故

D.实验用的容器可用废旧矿泉水瓶,但不能用玻璃瓶

环节2 燃料的充分燃烧

任务五:在日常生活中你是否遇到过这样的情况,做饭时,有时燃气灶的火焰呈现黄色或橙色(如图),锅底出现黑色物质。此时就需要调节灶具的进风口,这是为什么呢?要使燃料充分燃烧我们需要考虑哪些因素呢?

环节3 化学反应中的能量变化

任务六:生产、生活和科学研究经常利用燃料燃烧放出的热量。在实验室,我们经常利用酒精灯加热。酒精在燃烧的过程中发生了什么变化呢?

物质变化:

能量变化:

任务七:观看教材P166实验7-1视频或教师演示实验,观察并分析实验现象,并写出反应的化学方程式。

现象 结论

任务八:阅读教材P166或查阅资料,分别列举两例放热反应和吸热反应。

【对应训练3】下列在实验室或在家庭中获得的能量是由化学反应得到的是( )

①微波炉 ②燃气热水器 ③电炉 ④酒精灯 ⑤太阳能

①②③ B.①④⑤ C.②④ D.②⑤

【对应训练4】下列关于化学反应与能量的说法中,正确的是( )

A.化学反应在生成新物质的同时,一定还伴随能量变化

B.凡需要点燃的化学反应都属于吸热反应

C.水与氧化钙反应后温度降低

D.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

【对应训练5】下列措施安全的是( )

A.进入煤矿的矿井时用火把照明

B.到溶洞里探险时用火把照明

C.启用闲置的沼气池前先进行火把实验

D.用点燃木条的方法检查液化石油气罐是否漏气

【课后任务】

总结本节的概念,梳理概念之间的联系,画出思维导图。

四、课堂练习

1.下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( )

A. 氨气 B. 氢气

C. 氮气 D. 二氧化碳

2.生活、工作场所常见到一些警示图标。下列图标放置地点错误的是( )

A.运输浓硫酸的槽罐车 B.存放酒精的试剂柜

C.面粉加工 D.城市居民住宅区

3. 物质发生变化时,常常会表现出吸热或放热现象,下列变化会吸热的是( )

A. 碳与二氧化碳反应 B. 氧化钙和水混合

C. 镁和稀盐酸反应 D. 天然气燃烧

4.通过化学课的学习,我们可以从不同视角认识化学反应。关于反应。下列说法不正确的是( )

A.物质变化:镁和氧气反应生成氧化镁

B.能量变化:镁燃烧将化学能转化为热能、光能

C.反应条件:镁接触氧气就能燃烧

D.反应现象:发出耀眼白光、释放大量热、生成白色粉末

5.生活处处即化学,对下列生活现象解释合理的是( )

A.煤炉火越扇越旺—增大可燃物浓度

B.煤粉比煤块燃烧更旺—增大与氧气的接触面积

C.油锅着火放入青菜后熄灭—降低油的着火点

D.移除炉灶内木柴后灶火熄灭—隔绝空气

6.燃烧是人类最早利用的化学反应,火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1)木柴燃烧能烘烤食物,说明木柴燃烧属于___________(选填“放热”或“吸热”)反应。

(2)现代锅炉使用的燃料用煤粉代替煤块,可使煤炭充分燃烧,理由是___________;煤炭不充分燃烧会产生有毒物质、最易与血红蛋白结合的是___________(填化学式)。

(3)加油站、化工厂、面粉厂等场所的空气中含有较多可燃性气体或粉尘。为避免面粉厂车间发生爆炸事故,生产过程可采取的措施有 (填序号)。

A.密封门窗,隔绝氧气 B.严禁吸烟,杜绝火源

C.轻拿轻放,减少粉尘扬起 D.提高面粉的着火点

答案

一、学习目标

1.了解易燃易爆物的安全知识,认识爆炸发生的条件和防范爆炸的措施,增强安全意识;

2.学会解释日常生活中的爆炸现象;

3.认识化学反应中的能量变化及其利用。

4.生活中增强防范灾害意识,并掌握灾害自救常识。

二、学习重难点

重点:探究爆炸产生的原因及分类、认识化学反应中的能量变化及其利用;

难点:探究爆炸产生的原因及分类。

三、学习过程

【课前任务】

知识回顾:

①通常情况下,可燃物与_______发生的一种_______、_______的剧烈的_______叫做燃烧。

②燃烧需要三个条件:

(1)_____________;

(2)与____________接触;

(3)达到燃烧所需的__________________________。

注意:三个条件需要同时满足才能燃烧,缺一不可!

③灭火的方法:

(1)清除 或使 与其他物品隔离;

(2)隔绝 ;

(3)使可燃物的温度 。

利用其中一个原理即可灭火。

【答案】氧气;发光、放热;氧化反应;可燃物、氧气(或空气)、最低温度(着火点);可燃物、可燃物;氧气(或空气);降至着火点以下。

2.用燃烧条件和灭火原理解释下列现象和成语。

(1)为什么室内起火时打开门窗火会烧得更旺?

(2)火上浇油。

(3)釜底抽薪。

【答案】(1)室内起火时,由于房间是相对封闭的环境,室内的可燃物燃烧会消耗大量的氧气,若此时打开门窗,则会起到补充氧气的作用,会使火越烧越旺。

(2)油是常见的可燃物,燃烧时会放出热量,向火中浇油会使燃烧更剧烈。

(3)釜底抽薪利用的原理是清除可燃物,将锅底的柴火抽走,就没有了可燃物,起到灭火的作用。

【课堂探究】

环节1 易燃物和易爆物的安全知识

任务一:在露天的空地上引燃少量火药粉末不会发生爆炸,炮竹里只有少量火药,却为什么会爆炸?阅读教材P164,总结爆炸的原理。

【答案】不会发生爆炸,因为不是在有限的空间内燃烧,产生的热量能及时的扩散;可燃物与氧气充分接触,在有限的空间里发生剧烈地燃烧,就会在短时间内聚积大量的热,使空间内气压增大,气体的体积膨胀而引起爆炸。

任务二:H2、CO等可燃性气体都有一定的爆炸极限,点燃之前一定要验纯,参考以下微观示意图,从微观角度分析氢气与氧气混合点燃会发生爆炸的原因。

【答案】纯净的氢气燃烧,只有少量的氢分子能接触到氧分子,单位时间内发生反应的氢分子较少。混有氧气的氢气燃烧,容器内氢分子和氧分子充分接触,单位时间内氢分子和氧分子反应的机会更多了,所以点燃后反应变得更快,比纯净的氢气燃烧更剧烈。

任务三:认识下列与燃烧和爆炸有关的图标,并说一说加油站、面粉厂等应张贴哪些图标。

【答案】在加油站、面粉厂、纺织厂和煤矿的矿井内,都要标有“严禁烟火”的字样或图标,因为这些地方的空气中常混有可燃性的气体或粉尘,它们接触明火,就有发生爆炸的危险。

任务四:家中燃气泄漏应如何处理?

【答案】家中燃气泄漏应立即关闭燃气表前阀,切断燃气源头,并打开门窗,让空气流通,以便燃气散发。不打电话不开灯,杜绝明火,避免产生电火花,引爆泄漏的燃气。人到户外再报警,到室外拨打110、119或拨打燃气公司抢修电话。

【对应训练1】下列混合物遇到明火后可能爆炸的序号是

①氢气和氧气 ②氮气和空气 ③一氧化碳和氮气 ④甲烷和空气 ⑤甲烷和氢气

⑥氢气和一氧化碳 ⑦二氧化碳和氧气 ⑧面粉和空气 ⑨氧气和氮气

【答案】①④⑧

【对应训练2】如图,往容器内吹入一定量的空气,发生燃爆现象:硬纸板随热气流冲高,蜡烛熄灭。下列说法错误的是( )

A.发生燃爆后体系的温度升高,氧气耗尽,蜡烛熄灭

B.发生燃爆现象是因为气体分子变大

C.在有限的空间作业,要谨防可燃性粉尘发生燃爆事故

D.实验用的容器可用废旧矿泉水瓶,但不能用玻璃瓶

【答案】B

环节2 燃料的充分燃烧

任务五:在日常生活中你是否遇到过这样的情况,做饭时,有时燃气灶的火焰呈现黄色或橙色(如图),锅底出现黑色物质。此时就需要调节灶具的进风口,这是为什么呢?要使燃料充分燃烧我们需要考虑哪些因素呢?

【答案】氧气不充足时,燃料不能充分燃烧,产生黑烟,并生成一氧化碳等物质;①燃烧有足够多的空气或氧气、②燃料与空气有足够大的接触面积。

环节3 化学反应中的能量变化

任务六:生产、生活和科学研究经常利用燃料燃烧放出的热量。在实验室,我们经常利用酒精灯加热。酒精在燃烧的过程中发生了什么变化呢?

物质变化:

能量变化:

【答案】C2H5OH+3O2 2CO2+3H2O;放出大量的热量。

任务七:观看教材P166实验7-1视频或教师演示实验,观察并分析实验现象,并写出反应的化学方程式。

现象 结论

【答案】

现象 结论

温度计示数升高,试管外壁发烫 生石灰与水反应放出热量

反应的化学方程式:CaO+H2O = Ca(OH)2。

任务八:阅读教材P166或查阅资料,分别列举两例放热反应和吸热反应。

【答案】放热反应:木炭燃烧、镁与稀盐酸反应等;吸热反应:碳与二氧化碳反应、光合作用等。

【对应训练3】下列在实验室或在家庭中获得的能量是由化学反应得到的是( )

①微波炉 ②燃气热水器 ③电炉 ④酒精灯 ⑤太阳能

①②③ B.①④⑤ C.②④ D.②⑤

【答案】C

【对应训练4】下列关于化学反应与能量的说法中,正确的是( )

A.化学反应在生成新物质的同时,一定还伴随能量变化

B.凡需要点燃的化学反应都属于吸热反应

C.水与氧化钙反应后温度降低

D.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

【答案】A

【对应训练5】下列措施安全的是( )

A.进入煤矿的矿井时用火把照明

B.到溶洞里探险时用火把照明

C.启用闲置的沼气池前先进行火把实验

D.用点燃木条的方法检查液化石油气罐是否漏气

【答案】B

【课后任务】

总结本节的概念,梳理概念之间的联系,画出思维导图。

四、课堂练习

1.下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( )

A. 氨气 B. 氢气

C. 氮气 D. 二氧化碳

【答案】 B

【解析】A、氨气不具有可燃性,与空气混合后遇明火不可能发生爆炸,选项不符合题意;

B、氢气具有可燃性,与空气混合后遇明火可能会燃烧发生爆炸,选项符合题意;

C、氮气没有可燃性,与空气混合后遇明火不可能发生爆炸,选项不符合题意;

D、二氧化碳不燃烧,也不支持燃烧,与空气混合后遇明火不可能发生爆炸,选项不符合题意,

故选B。

2.生活、工作场所常见到一些警示图标。下列图标放置地点错误的是( )

A.运输浓硫酸的槽罐车 B.存放酒精的试剂柜

C.面粉加工 D.城市居民住宅区

【答案】 B

【解析】A. 浓硫酸具有腐蚀性,放置地点正确,故不符合题意;

B. 酒精没有毒,不属于有毒品,放置错误,故符合题意;

C. 面粉具有可燃性,要禁止燃火,放置地点正确,故不符合题意;

D. 城市居民住宅区禁止燃放鞭炮,图标正确,故不符合题意。

故选B。

3. 物质发生变化时,常常会表现出吸热或放热现象,下列变化会吸热的是( )

A. 碳与二氧化碳反应 B. 氧化钙和水混合

C. 镁和稀盐酸反应 D. 天然气燃烧

【答案】 A

【解析】A.碳与二氧化碳反应属于吸热反应,符合题意;

B.氧化钙和水化合时放出热,不符合题意;

C. 镁和稀盐酸反应放出热量,不符合题意;

D.天然气燃料属于放热反应,不符合题意;

故选A。

4.通过化学课的学习,我们可以从不同视角认识化学反应。关于反应。下列说法不正确的是( )

A.物质变化:镁和氧气反应生成氧化镁

B.能量变化:镁燃烧将化学能转化为热能、光能

C.反应条件:镁接触氧气就能燃烧

D.反应现象:发出耀眼白光、释放大量热、生成白色粉末

【答案】C

【详解】A. 物质变化:镁和氧气反应生成氧化镁,此选项正确;

B. 能量变化:镁燃烧将化学能转化为热能、光能,此选项正确;

C. 反应条件:镁接触氧气、温度达到着火点才能燃烧,此选项错误;

D. 反应现象:发出耀眼白光、释放大量热、生成白色粉末,此选项正确。

故选C。

5.生活处处即化学,对下列生活现象解释合理的是( )

A.煤炉火越扇越旺—增大可燃物浓度

B.煤粉比煤块燃烧更旺—增大与氧气的接触面积

C.油锅着火放入青菜后熄灭—降低油的着火点

D.移除炉灶内木柴后灶火熄灭—隔绝空气

【答案】B

【详解】A、煤炉火越扇越旺,是因为增大了氧气的浓度,说法错误,不符合题意;

B、煤粉比煤块燃烧更旺,是因为增大了可燃物与氧气的接触面积,说法正确,符合题意;

C、油锅着火放入青菜后熄灭,是因为降低了温度至油的着火点以下,说法错误,不符合题意;

D、移除炉灶内木柴后灶火熄灭,是因为移除了可燃物,说法错误,不符合题意。

故选:B。

6.燃烧是人类最早利用的化学反应,火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1)木柴燃烧能烘烤食物,说明木柴燃烧属于___________(选填“放热”或“吸热”)反应。

(2)现代锅炉使用的燃料用煤粉代替煤块,可使煤炭充分燃烧,理由是___________;煤炭不充分燃烧会产生有毒物质、最易与血红蛋白结合的是___________(填化学式)。

(3)加油站、化工厂、面粉厂等场所的空气中含有较多可燃性气体或粉尘。为避免面粉厂车间发生爆炸事故,生产过程可采取的措施有 (填序号)。

A.密封门窗,隔绝氧气 B.严禁吸烟,杜绝火源

C.轻拿轻放,减少粉尘扬起 D.提高面粉的着火点

【答案】(1)放热 (2) 增大了燃料与氧气的接触面积,使反应更充分 CO (3)BC

【解析】(1)木柴燃烧能烘烤食物,说明木柴燃烧放出了热量,故填放热;

(2)相比于煤块,煤块磨成煤粉后表面积更大,与氧气接触面积更大,所以燃烧会更充分,故填增大了燃料与氧气的接触面积,使反应更充分;

煤炭的不充分燃烧会产生有毒气体一氧化碳,故填CO;

(3)物质燃烧需要三个条件同时具备:有可燃物、有氧气参与、温度达到着火点以上

A、密封门窗,隔绝氧气,厂内人员无法作业,A错误;

B、禁止吸烟、杜绝火源,可以预防粉尘燃烧爆炸,B正确;

C、减少粉尘在空气中的浓度,也可以预防粉尘燃烧爆炸,C正确;

D、物质的着火点属于物质的固有属性,一般不能改变,D错误。故选B

同课章节目录