2025人教版高中生物学必修2强化练习题--第6章 生物的进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中生物学必修2强化练习题--第6章 生物的进化(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 698.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-26 23:47:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中生物学必修2

第6章 生物的进化

(课程标准必修概念4)

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。)

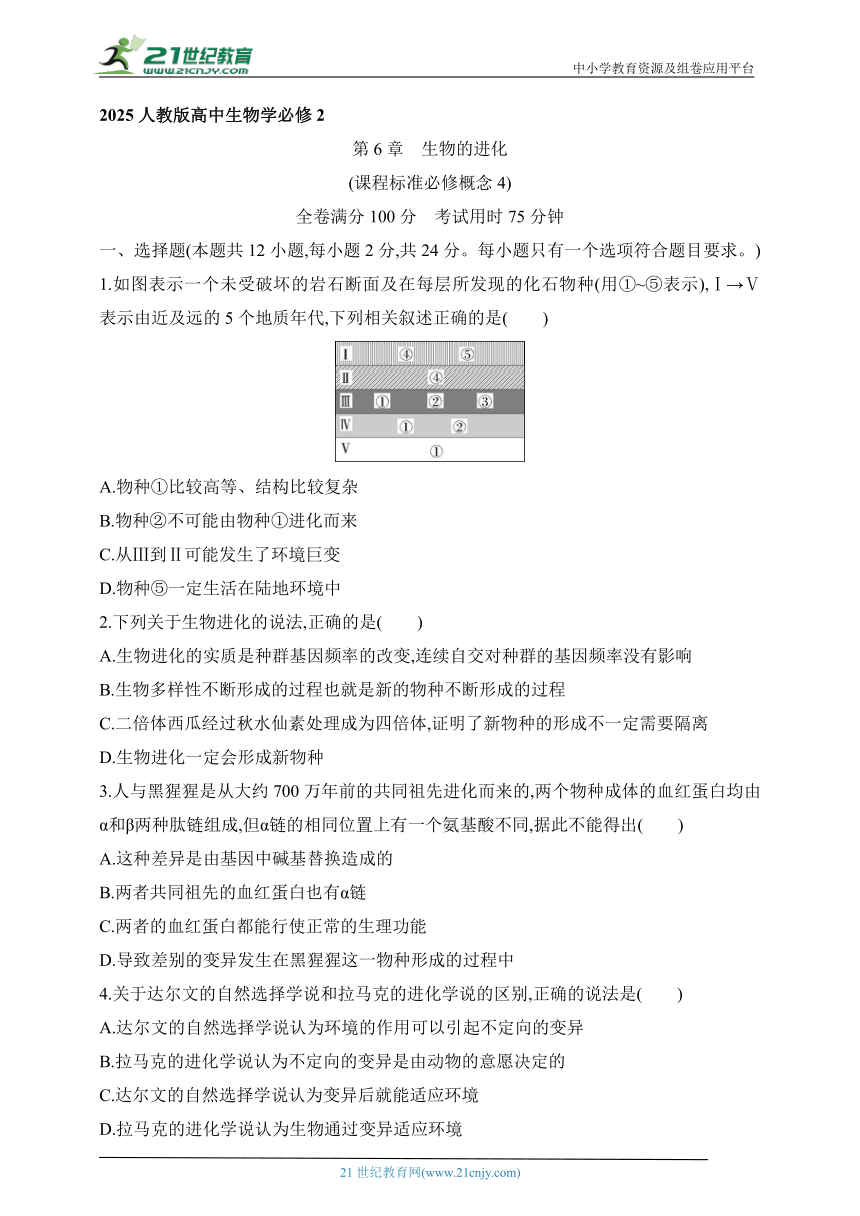

1.如图表示一个未受破坏的岩石断面及在每层所发现的化石物种(用①~⑤表示),Ⅰ→Ⅴ表示由近及远的5个地质年代,下列相关叙述正确的是( )

A.物种①比较高等、结构比较复杂

B.物种②不可能由物种①进化而来

C.从Ⅲ到Ⅱ可能发生了环境巨变

D.物种⑤一定生活在陆地环境中

2.下列关于生物进化的说法,正确的是( )

A.生物进化的实质是种群基因频率的改变,连续自交对种群的基因频率没有影响

B.生物多样性不断形成的过程也就是新的物种不断形成的过程

C.二倍体西瓜经过秋水仙素处理成为四倍体,证明了新物种的形成不一定需要隔离

D.生物进化一定会形成新物种

3.人与黑猩猩是从大约700万年前的共同祖先进化而来的,两个物种成体的血红蛋白均由α和β两种肽链组成,但α链的相同位置上有一个氨基酸不同,据此不能得出( )

A.这种差异是由基因中碱基替换造成的

B.两者共同祖先的血红蛋白也有α链

C.两者的血红蛋白都能行使正常的生理功能

D.导致差别的变异发生在黑猩猩这一物种形成的过程中

4.关于达尔文的自然选择学说和拉马克的进化学说的区别,正确的说法是( )

A.达尔文的自然选择学说认为环境的作用可以引起不定向的变异

B.拉马克的进化学说认为不定向的变异是由动物的意愿决定的

C.达尔文的自然选择学说认为变异后就能适应环境

D.拉马克的进化学说认为生物通过变异适应环境

5.“拟势”是某些动物受惊扰或袭击时,显示异常的姿态或色泽,威吓其他动物的一种现象,它是动物所具有的一种较为主动的防御行为。如玉米大蚕蛾遇到天敌时会展开前翅,露出后翅一对猫头鹰眼形的花纹以警示天敌。而某些蜘蛛、甲虫等昆虫在受到惊吓或袭击时,会静伏不动或跌落地面呈现“死亡”状态,借以躲避天敌,这种现象称为“拟死”。下列相关叙述正确的是( )

A.“拟势”是动物在长期进化过程中主动适应环境的结果

B.适应相对性的根本原因是遗传稳定性与环境多变性之间的矛盾

C.具有“拟势”的个体更容易生存并产生后代,说明定向变异是适应形成的必要条件

D.研究不同生物适应性特征,应以个体为单位

6.盲鳗生活在黑暗的海底,眼睛出现了退化。盲鳗的防身武器是其自身分泌的黏液,能轻易地进入捕猎者的鳃中,让用鳃呼吸的捕猎者迅速窒息,但没有鳃的海狮和海豚能巧妙地避开这一陷阱并捕食盲鳗。依据现代生物进化理论,下列相关叙述正确的是( )

A.黑暗环境诱导盲鳗出现了眼睛退化的基因突变

B.眼睛退化的基因突变决定了盲鳗的进化方向

C.眼睛退化和分泌黏液对盲鳗的生存总是有利的

D.盲鳗与捕猎者间的协同进化是导致物种多样性的原因

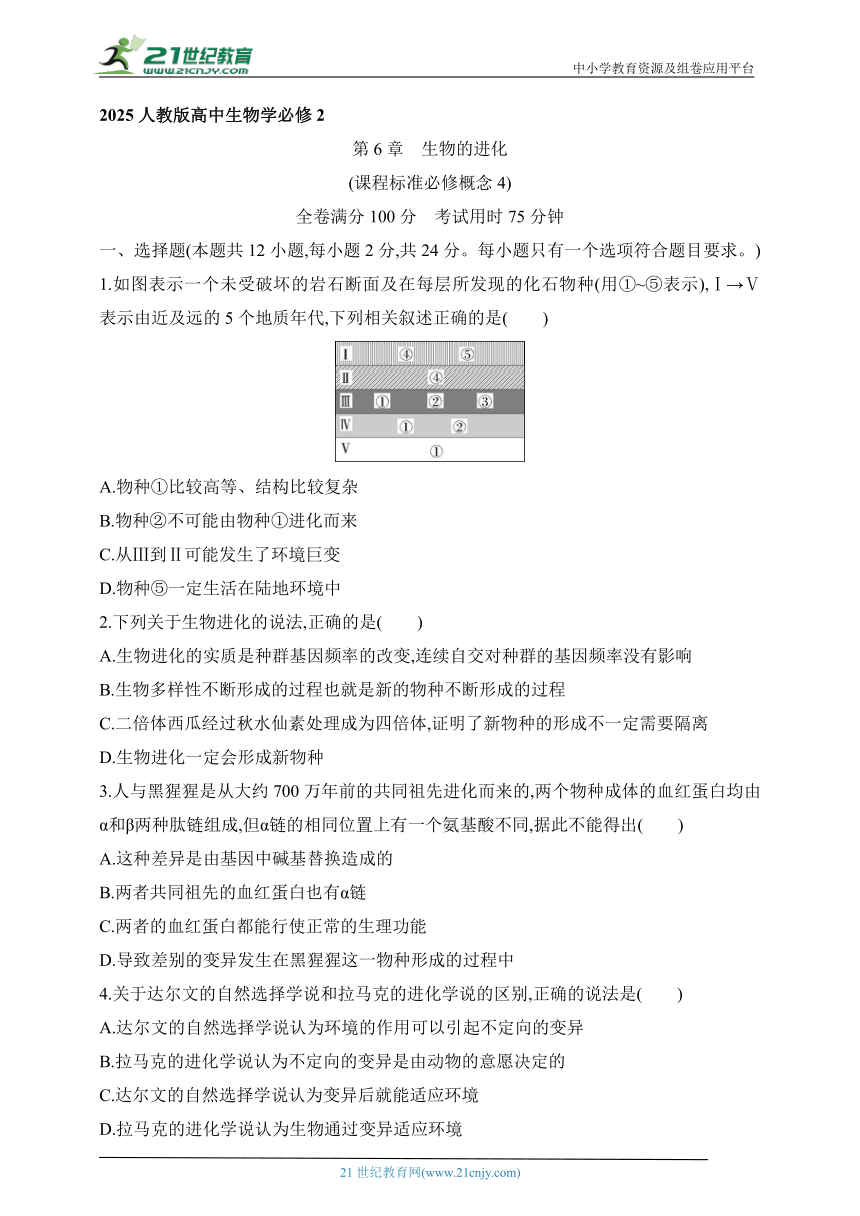

7.某植物对除草剂的抗性(R)对敏感(r)为显性,如图表示甲、乙两个地区在T1和T2时间点RR、Rr和rr的基因型频率。下列叙述正确的是( )

A.甲地区基因型频率变化更大,T2时刻产生了新物种

B.T2时刻,乙地区该植物种群中R基因频率约为20%

C.突变率不同是导致甲、乙地区基因型频率不同的主要原因

D.据图可知,甲地区该植物向抗除草剂方向进化,乙地区则相反

8.粘委陵菜是一种多年生草本植物,根据其生活环境分为三种类型:沿海生态型、中纬度生态型、高山生态型(图1)。将不同生态型的粘委陵菜种植到不同的海拔,测量植株高度,结果如图2。下列有关叙述错误的是( )

A.同一海拔处不同生态型的粘委陵菜表现出的株高差异反映了遗传差异

B.一种类型的粘委陵菜在不同海拔处的差异反映了环境的影响

C.粘委陵菜株高是由遗传物质和海拔共同决定的

D.中纬度生态型粘委陵菜最适应环境,沿海生态型粘委陵菜不适应环境

9.微生物流行性和爆发性病害相继发生,会严重制约海水养殖业的健康发展。某种细菌是引起海参幼体烂边、溃烂病等病症的主要病原体。为选出最佳杀菌效果的抗生素,研究者将分别含有A、B、C、D四种抗生素的滤纸片a、b、c、d置于布满该种细菌的平板上,培养一段时间后,四种抗生素的滤纸片周围均出现抑菌圈,结果如图所示。下列相关叙述正确的是 ( )

A.为提高实验结果的可靠性,可增加一组清水处理的滤纸片

B.该种细菌对这四种抗生素均具有一定的敏感性

C.该实验表明,临床上疗效最佳的是抗生素D

D.b周围菌落出现的原因有可能是杂菌污染,也有可能是抗生素诱发该种细菌产生了抗性突变

10.某小鼠种群中A对a为显性,A的基因频率为0.5。由于栖息环境温度效应,带有a基因的配子中有一定比例被淘汰而无法存活,此淘汰比例称为淘汰系数,以s表示。此种群个体间随机交配,基因A和a都不产生突变,没有迁入和迁出。下列说法不正确的是( )

A.环境温度使小鼠种群A/a的基因频率发生定向改变

B.随繁殖代数的增加,基因型为aa的个体所占比例减小

C.若淘汰系数s=1/3,则F1中显性个体的比例为0.84

D.若大量基因型为aa的个体迁入此种群,则s会变大

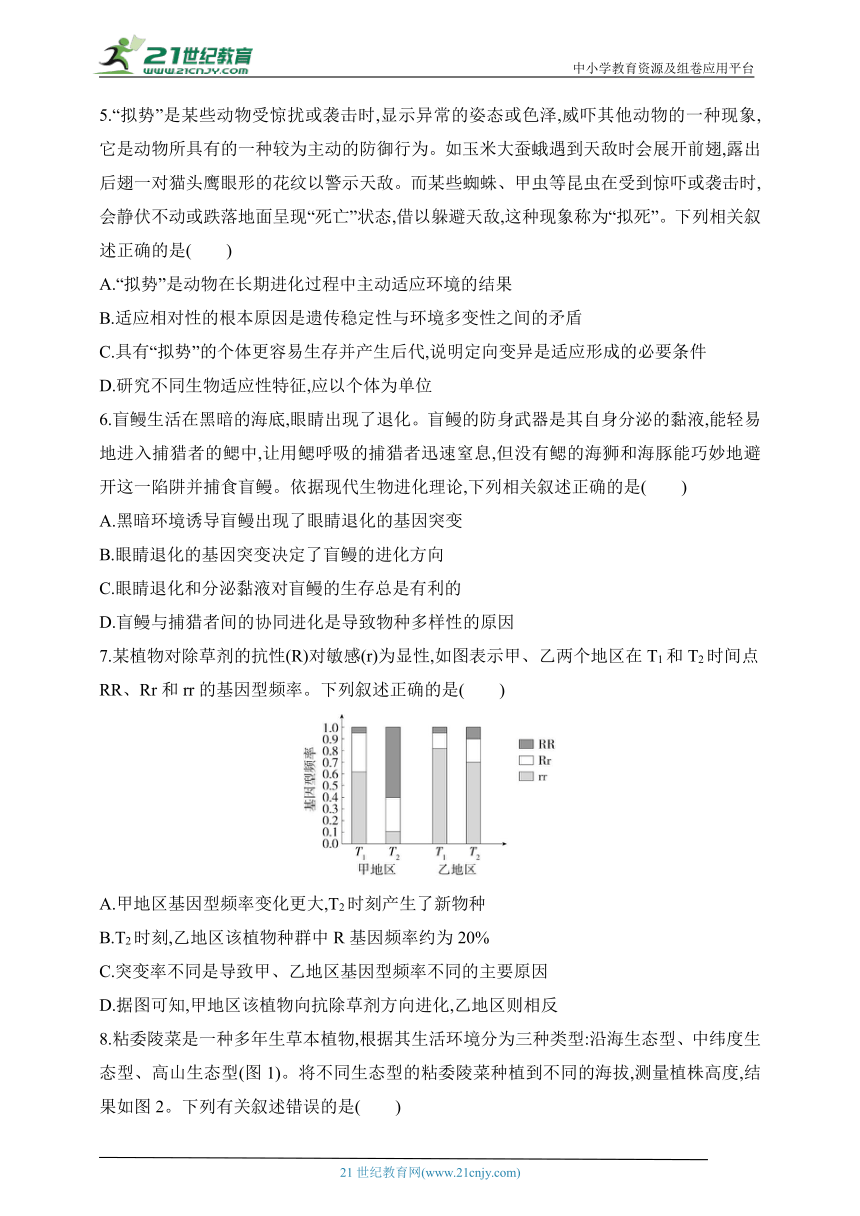

11.等位基因(A/a)位于某种昆虫的常染色体上,该种昆虫的一个数量非常大的种群在世代传递过程中,a基因的频率与基因型频率之间的关系如图所示。以下叙述不正确的是( )

A.曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表AA、aa、Aa的基因型频率

B.a基因控制的性状表现类型更适应环境

C.A基因的频率为0.5时,AA、aa的基因型频率为0.25

D.该昆虫种群基因型频率发生了改变,说明该种群在进化

12.物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。同源基因是具有共同的进化起源,序列结构和功能相似的基因,如图所示。图中祖先物种的基因α发生基因重复后,产生了两个基因,分别是基因α和β,随后这两个基因在序列上会有不同的演变。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因。下列说法错误的是( )

A.图中α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因

B.基因重复是一种突变,在整个进化过程中是不定向的

C.一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近

D.达尔文的自然选择学说认为研究生物的进化则是研究种群基因组成的变化

二、选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)

13.如图为某同学绘制的关于现代生物进化理论的概念图,下列有关分析正确的是( )

A.①是种群基因型频率的改变

B.②是基因突变和基因重组、自然选择

C.③是遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性

D.新物种的产生过程一定存在进化,进化一定意味着新物种的产生

14.因海底火山喷发在海洋中形成大小相似的甲、乙两个小岛,某时间段内岛上鸟类种类和数量随时间变化的情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )

A.甲岛较乙岛鸟类种类增加更多,可能是甲岛离陆地更近

B.两岛上的鸟类存在地理隔离,不同种的鸟类之间存在着生殖隔离

C.甲岛内的全部鸟所含有的全部基因构成了一个种群基因库

D.两岛上鸟类的种类虽然不同,但最终两岛上鸟类的数量趋于相同

15.甲岛上某种昆虫(性别决定为XY型)的体色是由基因B/b决定的,雌雄个体数基本相等,且可以自由交配。下图表示甲岛上该种昆虫迁到乙、丙两岛若干年后,调查到的相关体色基因的种类及其频率。下列叙述正确的是( )

A.基因B1、B2均是基因突变的结果

B.引起乙、丙两岛上昆虫进化的因素可能涉及自然选择、突变、迁入和迁出等

C.若体色基因位于X染色体上,则甲岛XBXb的基因型频率为16%

D.乙、丙岛上该昆虫的基因库不一定发生了改变

16.家蝇对某类杀虫剂产生了抗性,如图是对甲、乙、丙三个地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。下列叙述不正确的是( )

A.自然选择是推动生物发生变异的重要因素

B.甲、丙地区家蝇种群中抗性基因的频率分别为12%、8.5%

C.人工喷洒杀虫剂对家蝇进行选择属于人工选择

D.由图可知,甲、乙、丙地区家蝇种群的基因库存在较大差异,产生了生殖隔离

三、非选择题(本题共5小题,共60分。)

17.(12分)达尔文在环球考察中对加拉帕戈斯群岛上的13种地雀进行了研究,发现这些鸟与生活在南美洲大陆上的某种鸟(后称达尔文地雀)有着相似的特征。下图为这13种地雀之间的进化关系,据图回答下列问题:

(1)从图中可以看出,不同种的地雀都是由 这一共同祖先进化而来的。

(2)岛上的13种地雀在羽色、鸣叫、产卵和求偶等方面极为相似,但仍属于不同物种,原因是这些地雀之间存在着 。

(3)若某地雀的种群中基因型为AA、Aa、aa的个体分别占40%、40%、20%,那么这个种群中A基因的频率是 。若人为淘汰该种群中aa个体,其他基因型个体随机交配一代,没有自然选择,A对a为完全显性,则该种群后代的性状分离比是 。该种群是否发生了进化 ,判断的依据是 。

18.(10分)二倍体稗草是一种杂草,水田稗草与旱地稗草在外形上有明显差异。旱地稗草“长相”多样,大多趴地横长、茎基部呈现红色,完全不像水稻。水田稗草就很有“稻样”,使它与水稻难以区分,稗草细胞中“长得更像水稻的基因”帮助其躲过人类的拔除,得以继续生长。请回答下列问题:

(1)稻田中所有二倍体稗草构成了一个 。

(2)水田稗草与旱地稗草在叶片颜色、分蘖能力等方面差异很大,体现了 多样性。

(3)轮流使用两种或两种以上除草剂比长期持续使用一种除草剂对稗草的清除效果更好。请从生物进化实质的角度分析,其原因是 。

(4)研究人员发现了一些较为硕大的稗草。经基因序列分析,硕大稗草和普通稗草的基因组成完全相同,但其体内染色体组数是普通稗草的二倍,则两者 (填“是”或“不是”)同一物种,原因是

。

19.(10分)某地蝽蟓的喙长而锋利,可刺穿无患子科植物的坚硬果皮,获得食物,如图1所示。1920年引入新种植物——平底金苏雨树,其果皮较薄,蝽蟓也喜食,如图2所示。调查发现,当地蝽蟓喙的长度变化如图3所示。

(1)蝽蟓的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽蟓 (填“短喙”或“长喙”)的基因频率增加。蝽蟓取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会下降。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较 (填“薄”或“厚”)的植株更容易延续后代。

(2)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽蟓均得以生存繁衍,这是物种间 的结果。

(3)科学家经研究发现,熊猫的祖先也是食肉动物,作为捕食者,其在客观上起到了促进种群发展的作用,“收割理论”认为捕食者往往捕食 的物种,这样就会避免一种或少数几种生物占绝对优势,为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加 。

20.(14分)一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。某同学做探究抗生素对细菌的选择作用实验,步骤如下。

步骤一:取少量大肠杆菌培养液,用无菌的涂布器均匀地涂抹在培养基平板上。

步骤二:将含有青霉素的圆形滤纸片放在培养基表面,37℃恒温培养后出现抑菌圈。

步骤三:从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,接种到已灭菌的液体培养基中培养。

重复步骤一、二。

回答下列有关问题:

(1)再次接种时,要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌的原因是 。

(2)连续培养几代后,抑菌圈直径的变化趋势为 ,产生这一现象的原因是 。

(3)已知经过几代连续培养,甲同学筛选出了抗青霉素的大肠杆菌(不抗四环素);乙同学筛选出了抗四环素的金黄色葡萄球菌(不抗青霉素)。将两种菌混合培养,产生了少量既能抗青霉素又能抗四环素的大肠杆菌。甲同学认为,出现这一现象的原因是两种菌之间发生了遗传物质的转移;乙同学则认为是个别大肠杆菌发生了 。请设计实验探究甲同学的说法是否合理,写出实验设计思路,预测实验结果及结论。

实验设计思路: 。

预测实验结果及结论: 。

21.(14分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件均一致。回答下列有关生物进化与生物多样性的问题。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个 。

(2)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成 ,当两箱中果蝇发生变异后,由于 不同, 变化,形成两个群体体色的很大差异。

(3)下表是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因[A/a、T(T1、T2)/t、E/e]的显性基因频率统计的数据:

世代 甲箱 乙箱

果蝇数 A T1 E 果蝇数 A T2 E

第一代 20 100% 0 64% 20 100% 0 65%

第四代 350 89% 15% 64.8% 285 97% 8% 65.5%

第七代 500 67% 52% 65.2% 420 96% 66% 65.8%

第十代 560 61% 89% 65% 430 95% 93% 65%

甲、乙两箱果蝇的基因库较大的是 ;基因频率基本稳定的基因是 ,第十代时,甲箱中果蝇的该等位基因杂合子出现的频率是 %。

附加题

1.化石证据有助于研究生物的进化,比较解剖学、胚胎学以及细胞和分子水平的研究都给生物进化的有关研究提供了有力支持。请分析回答下列问题:

(1)大部分化石发现于沉积岩的地层中。已经发现的大量化石证据和比较解剖学证据等证实了不同的生物是由 逐渐进化而来的,在漫长的进化过程中,生物体在 等方面发生着全面的进化。

(2)鱼类终身存在的鳃裂在人胚胎发育的早期也出现过,这属于 为生物进化提供的证据;研究比较人的上肢,鲸、猫、蝙蝠的前肢,发现它们之间有共同特点,这属于 为生物进化提供的证据。

(3)不同生物与人的细胞色素c的氨基酸序列的差异如表所示。

生物名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 金枪鱼 小麦 链孢霉 酵母菌

氨基酸差 异/个 0 1 11 13 21 35 43 44

从表中可以看出,微生物、动物、植物和人的细胞内均有细胞色素c,这一事实说明 。通过比较人与不同生物在细胞色素c的氨基酸序列上的差异,得出的结论是 间的亲缘关系最近,这项比较从 水平为生物的进化提供了证据。

2.纵观整个生物界,捕食者与被捕食者之间总是进行着激烈的“军备竞赛”。位于亚利桑那州科罗拉多大峡谷北缘的凯巴森林,生活着黑尾鹿种群和它们的主要捕食者美洲狮和狼。1905年以来,该地黑尾鹿种群保持在4000头左右的水平,为了发展鹿群,美洲狮和狼被大量猎杀,鹿群数量开始上升,到1925年达到最高峰,约有10万头,由于连续多年的过度利用,草场极度退化,结果使鹿群数量猛降,到1942年,黑尾鹿种群数量仅剩8000头,而且大都身体瘦小,体质衰弱。20世纪70年代,当地政府制定并实施“引狼入室”计划,黑尾鹿种群数量逐渐上升,凯巴森林又焕发出勃勃生机。根据所学知识,请回答下列问题:

(1)凯巴森林中黑尾鹿种群的全部个体所含的全部基因,是这个种群的 ,研究发现,黑尾鹿等植食性动物有较为发达的盲肠,这是 的结果,该过程 (填“是”或“不是”)定向的。

(2)美洲狮和狼的存在,在客观上对黑尾鹿种群的发展起到了促进作用,理由是 。

(3)美洲狮和狼的存在有利于增加物种的多样性,试分析其原因:

。

(4)黑尾鹿的某一相对性状由位于X染色体上的等位基因A和a控制,抽样调查得知当年雌雄个体的比例为1∶1,雌性个体中XAXA、XAXa、XaXa三种基因型个体所占比例分别为50%、30%和20%,雄性个体中XAY、XaY两种基因型各占50%,则该种群中A的基因频率为 。由于不含A基因的个体易被天敌捕食,致使黑尾鹿种群中a的基因频率将会 (填“增大”或“减小”),由此说明该黑尾鹿种群在不断发生进化。

3.一万多年前,某地区有许多湖泊(A、B、C、D),湖泊之间通过纵横交错的溪流连结起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊(如图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。请分析回答下列问题:

(1)溪流消失后,各个湖泊中的鳉鱼不再发生基因交流,原因是存在 。各个种群通过 产生进化的原材料。

(2)现在有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代不育,A、B两湖内鳉鱼的差异体现了 多样性。来自C、D两湖的鳉鱼交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的 多样性。这些多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间 的结果。

(3)C湖泊中的鳉鱼某对染色体上有一对等位基因A和a,该种群内的个体自由交配。图2为某段时间内种群A基因频率的变化情况,假设无基因突变,则该种群在 时间段内发生了进化,在Y3~Y4时间段内该种群Aa的基因型频率为 。经历了图示变化之后,鳉鱼是否产生了新物种 (填“是”“否”或“不确定”)。

(4)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草,如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体数是甲水草的2倍,则乙水草产生的原因可能是

。

答案全解全析

第6章 生物的进化

1.C 生物进化是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生,物种①出现最早,因此比较低等、结构比较简单,A错误;物种②比物种①出现得晚,物种②可能由物种①进化而来,B错误;从Ⅲ到Ⅱ的过程中物种①②③全部消失,出现了物种④,说明生物生存的环境可能发生了巨变,C正确;由题意不能确定物种⑤一定生活在陆地环境中,D错误。

2.A 连续自交不改变种群的基因频率,但改变种群的基因型频率,A正确;生物多样性包括三个层次:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性,新的物种的形成只是其中的一个方面,B错误;产生生殖隔离是新物种形成的标志,C错误;生物进化不一定会形成新的物种,D错误。

3.D 人与黑猩猩成体的血红蛋白的α链的相同位置上有一个氨基酸不同,推测这种差异是由基因中碱基替换造成的;人与黑猩猩是由共同祖先进化而来的,且两个物种成体的血红蛋白均由α和β两种肽链组成,说明两者共同祖先的血红蛋白也有α链;两者的血红蛋白都存在于红细胞中,可行使正常的生理功能,如携带O2;导致人与黑猩猩血红蛋白差别的变异可能发生在黑猩猩这一物种形成的过程中,也可能发生在人这一物种形成的过程中。故选D。

4.D 达尔文的自然选择学说认为环境的作用是对不定向的变异进行选择,不是引起生物变异的诱因,A错误;拉马克的进化学说认为变异是定向的,生物通过变异适应环境,B错误,D正确;达尔文的自然选择学说认为变异后具有有利变异的个体才能适应环境,C错误。

5.B “拟势”是动物在长期进化过程中自然选择的结果,A错误;可遗传的有利变异(变异是不定向的)与环境的定向选择是适应形成的必要条件,C错误;现代生物进化理论认为,研究不同生物适应性特征,应以种群为单位,D错误。

6.D 盲鳗眼睛退化是基因突变等不定向变异经黑暗环境定向选择所致,而不是黑暗环境诱导的,A错误;基因突变是不定向的,不能决定进化的方向,自然选择决定进化的方向,B错误;适应具有相对性,眼睛退化和分泌黏液对盲鳗的生存并不总是有利的,C错误。

7.B 新物种形成的标志是产生生殖隔离,根据题干信息无法判断甲地区T2时刻是否产生新物种,A错误;乙地区T2时刻,RR的基因型频率约为0.1,Rr的基因型频率约为0.2,则R的基因频率=RR基因型频率+1/2×Rr基因型频率≈(0.1+1/2×0.2)×100%=20%,B正确;甲、乙地区基因型频率不同的主要原因是自然选择,C错误;据图可知,甲、乙地区该植物都向抗除草剂方向进化,D错误。

8.D 同一海拔处的环境相同,不同生态型的粘委陵菜表现出的株高差异是由遗传物质决定的,反映了遗传差异,A正确;一种类型的粘委陵菜的遗传物质相同,在不同海拔处的差异反映了环境的影响,B正确;粘委陵菜株高是经过长期的自然选择形成的,是由遗传物质和海拔共同决定的,C正确;沿海生态型粘委陵菜在海拔30~1400m处能生长,能够适应该环境,D错误。

9.B 抑菌圈越大,说明细菌对抗生素的敏感性越大,反之越小。为提高实验结果的可靠性,可增加一组无菌水处理的滤纸片,以排除滤纸片对实验结果的影响,A错误。由图可知,四个滤纸片周围均出现抑菌圈,说明该种细菌对这四种抗生素均具有一定的敏感性,B正确。由于含抗生素A的滤纸片a周围抑菌圈最大,因此临床上疗效最佳的是抗生素A,C错误。滤纸片b周围的抑菌圈中出现菌落,可能是该种细菌发生了基因突变,对抗生素B产生抗性,但抗生素不是诱变因素,D错误。

10.D 栖息环境温度效应会使带有a基因的配子中有一定比例被淘汰,说明环境温度起到自然选择的作用,使A/a的基因频率发生定向改变,a的基因频率有所下降,基因型为aa的个体所占比例减小,A、B正确;若淘汰系数s=1/3,则存活的a配子所占比例为2/3,种群中A∶a=1∶2/3=3∶2,则a配子所占比例为2/5,群体F1中aa=4/25=0.16,则F1中显性个体的比例为1-0.16=0.84,C正确;s为淘汰系数,是指含有a基因的配子中被淘汰的比例,大量基因型为aa的个体迁入此种群,s不一定改变,D错误。

11.D 当a基因的频率为0时,A基因的频率为1,AA的基因型频率为1,因此曲线Ⅰ代表AA的基因型频率;当a基因的频率为1时,aa的基因型频率为1,因此曲线Ⅱ代表aa的基因型频率,则曲线Ⅲ代表Aa的基因型频率,A正确。在世代传递过程中,基因型为aa的个体数量不断增加,说明a基因控制的性状表现类型更适应环境,B正确。A基因的频率为0.5时,a基因的频率为0.5,由图可知AA和aa的基因型频率相等,都为0.25,C正确。进化的实质是种群基因频率的改变,该种群a基因的各类和频率发生了改变,说明该种群在进化,D错误。

12.D 由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因,α1和α2为直系同源基因;起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因,α1和β1为旁系同源基因,A正确。由题干信息可知,基因重复后基因的序列发生改变,是一种突变,突变是不定向的,B正确。基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系,一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近,C正确。达尔文的自然选择学说没有对遗传和变异的本质进行科学解释,D错误。

13.C 生物进化的实质是①种群基因频率的改变,A错误;②是突变和基因重组、自然选择,其中突变包括基因突变和染色体变异,B错误;新物种的产生过程一定存在进化,但进化不代表有新物种产生,D错误。

14.ABD 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,甲岛内的全部鸟不止一个种群,故甲岛内的全部鸟所含有的全部基因不能构成一个种群基因库,C错误。

15.ABC 基因突变是生物变异的根本来源,即新基因是通过基因突变产生的,基因突变具有不定向性,故基因B1、B2均是基因突变的结果,A正确;自然选择、突变、迁入和迁出等都会引起乙、丙两岛上昆虫的进化,B正确;若体色基因位于X染色体上,则甲岛XBXb的基因型频率为2×80%×20%÷2=16%,C正确;结合图示可知,乙、丙岛上该昆虫相关体色基因的种类和频率发生了改变,所以乙、丙岛上该昆虫的基因库一定发生了改变,D错误。

16.ACD 自然选择是推动生物发生进化的重要因素,自然选择对生物发生的变异进行选择,而不是推动生物发生变异,A错误;甲地区家蝇种群中抗性基因的频率为2%+1/2×20%=12%,丙地区家蝇种群中抗性基因的频率为1%+1/2×15%=8.5%,B正确;经过人工选择保留下来的个体的性状是人类所需要的,而向这些地区喷洒杀虫剂保留下来的是抗药性强的家蝇,但家蝇的抗药性强并不是人类所需要的,因此不属于人工选择,C错误;根据基因库的差异情况不能判断甲、乙、丙地区家蝇种群是否产生了生殖隔离,D错误。

17.答案 (每空2分)(1)南美洲地雀 (2)生殖隔离 (3)60% 15∶1 是 种群基因频率发生改变

解析 (2)因为岛上的13种地雀之间存在着生殖隔离,故属于不同物种。(3)种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为40%、40%、20%,A的基因频率=AA的基因型频率+Aa的基因型频率×1/2=40%+1/2×40%=60%。若人为淘汰该种群中aa个体后,则该种群中有1/2AA和1/2Aa,让它们随机交配,产生A配子的概率是1/2+1/2×1/2=3/4,产生a配子的概率是1-3/4=1/4,则子一代中aa个体所占比例是1/4×1/4=1/16,显性个体所占比例是1-1/16=15/16,后代的性状分离比是15∶1。该种群A基因的频率由60%变为75%,基因频率发生了改变,因此该种群发生了进化。

18.答案 (每空2分)(1)种群 (2)遗传(基因) (3)轮流使用两种或两种以上除草剂可以防止某种抗除草剂基因的频率快速增加 (4)不是 两者杂交无法产生可育后代(或两者之间产生了生殖隔离)

解析 (1)种群是指生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。(3)长期持续使用一种除草剂,将对某种除草剂敏感的稗草杀死,留下抗该除草剂的稗草,导致稗草种群中某种抗除草剂基因的频率增加,而轮流使用两种或两种以上除草剂可以防止某种抗除草剂基因的频率快速增加,对稗草的清除效果更好。(4)硕大稗草体内染色体组数是普通稗草(二倍体)的二倍,即硕大稗草为四倍体生物,两者的杂交后代为不可育的三倍体,即硕大稗草和普通稗草之间存在生殖隔离,为两个不同物种。

19.答案 (每空2分)(1)短喙 薄 (2)协同进化 (3)个体数量多 物种多样性

解析 (1)分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,蝽蟓喙的长度变短,则决定蝽蟓短喙的基因频率增加。蝽蟓取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,故无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较薄的植株更容易延续后代,因为果皮较薄的种子易被蝽蟓取食,利于种子传播。

20.答案 (除特别说明外,每空2分)(1)抑菌圈边缘生长的细菌可能是耐药菌 (2)变小 连续多代培养后,耐药菌所占比例逐渐增加 (3)基因突变 提取金黄色葡萄球菌的DNA加入大肠杆菌培养液中,培养一段时间后,将大肠杆菌接种到含有四环素的固体培养基上,培养后观察是否有菌落生成(3分) 如果有菌落生成,说明甲同学的说法是合理的;如果没有菌落生成,说明甲同学的说法是不合理的(3分)

解析 (2)连续多代培养后,耐药菌所占比例逐渐增加,细菌种群耐药性增强,抑菌圈直径会变小。(3)将两种菌混合培养,产生了既能抗青霉素又能抗四环素的大肠杆菌,可能是因为两种菌之间发生了遗传物质的转移,也可能是个别大肠杆菌发生了基因突变。为了探究甲同学的说法是否合理,可提取金黄色葡萄球菌的DNA加入大肠杆菌培养液中,培养一段时间后,将大肠杆菌接种到含有四环素的固体培养基上,培养后观察是否有菌落生成。如果有菌落生成,说明接种的大肠杆菌抗四环素,金黄色葡萄球菌的遗传物质(DNA)转移到了大肠杆菌细胞中,甲同学的说法合理;如果没有菌落生成,说明接种的大肠杆菌不抗四环素,金黄色葡萄球菌的遗传物质(DNA)没有转移到大肠杆菌细胞中,甲同学的说法不合理。

21.答案 (每空2分)(1)种群 (2)地理隔离 选择(食物) 基因频率向不同方向 (3)甲箱 E 45.5

解析 (3)基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,分析表格中数据可知,甲、乙箱果蝇的初始数量相同,但是最终甲箱中果蝇的数量多于乙箱,种群数量较大,基因库较大。由表格可知,E基因的频率基本稳定,甲箱中该等位基因的杂合子在第十代时的频率是2×65%×(1-65%)=45.5%。

附加题

1.答案 (1)共同的祖先 形态、结构、生理功能 (2)胚胎学 比较解剖学 (3)不同生物之间具有一定的亲缘关系 人和黑猩猩 分子

解析 (3)微生物、动物、植物和人的细胞内均有细胞色素c,说明不同生物之间具有一定的亲缘关系;细胞色素c的氨基酸序列的差异越小,亲缘关系越近,据表可知,人和黑猩猩间的亲缘关系最近。

2.答案 (1)基因库 自然选择 是 (2)美洲狮和狼吃掉的大多是黑尾鹿种群中年老、病弱或年幼的个体 (3)美洲狮和狼往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间 (4)60% 减小

解析 (2)捕食者的存在对被捕食者的发展是有利的,因为捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用。(3)捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,因此捕食者的存在有利于增加物种多样性。(4)假设雌雄黑尾鹿各有100头,由题意可知,各基因型对应的个体数如表:

基因型 XAXA XAXa XaXa XAY XaY

个体数 50 30 20 50 50

XA的基因频率=(2×50+30+50)÷(2×100+100)×100%=60%。

3.答案 (1)地理隔离 突变和基因重组 (2)物种 遗传 协同进化 (3)Y1~Y3 0.18 不确定 (4)低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成水草乙

解析 (2)A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代不育,说明A、B两湖的鳉鱼之间存在生殖隔离,它们属于两个物种,因此A、B两湖内鳉鱼的差异体现了物种多样性;C、D两湖的鳉鱼交配能生育具有正常生殖能力的子代,说明它们属于同一个物种,子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的遗传多样性。生物多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间协同进化的结果。(3)生物进化的实质是种群基因频率的改变,图2中A基因频率在Y1~Y3之间发生变化,因此该时间段发生了进化。在Y3~Y4时间段内该种群中A基因频率为0.9,a基因频率为1-0.9=0.1,则Aa基因型频率=2×0.9×0.1=0.18。图示过程种群基因频率发生改变,但由此不能判断是否形成新物种。(4)甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体数是甲水草的2倍,说明乙水草的染色体数目加倍,原因可能是低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成水草乙。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中生物学必修2

第6章 生物的进化

(课程标准必修概念4)

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。)

1.如图表示一个未受破坏的岩石断面及在每层所发现的化石物种(用①~⑤表示),Ⅰ→Ⅴ表示由近及远的5个地质年代,下列相关叙述正确的是( )

A.物种①比较高等、结构比较复杂

B.物种②不可能由物种①进化而来

C.从Ⅲ到Ⅱ可能发生了环境巨变

D.物种⑤一定生活在陆地环境中

2.下列关于生物进化的说法,正确的是( )

A.生物进化的实质是种群基因频率的改变,连续自交对种群的基因频率没有影响

B.生物多样性不断形成的过程也就是新的物种不断形成的过程

C.二倍体西瓜经过秋水仙素处理成为四倍体,证明了新物种的形成不一定需要隔离

D.生物进化一定会形成新物种

3.人与黑猩猩是从大约700万年前的共同祖先进化而来的,两个物种成体的血红蛋白均由α和β两种肽链组成,但α链的相同位置上有一个氨基酸不同,据此不能得出( )

A.这种差异是由基因中碱基替换造成的

B.两者共同祖先的血红蛋白也有α链

C.两者的血红蛋白都能行使正常的生理功能

D.导致差别的变异发生在黑猩猩这一物种形成的过程中

4.关于达尔文的自然选择学说和拉马克的进化学说的区别,正确的说法是( )

A.达尔文的自然选择学说认为环境的作用可以引起不定向的变异

B.拉马克的进化学说认为不定向的变异是由动物的意愿决定的

C.达尔文的自然选择学说认为变异后就能适应环境

D.拉马克的进化学说认为生物通过变异适应环境

5.“拟势”是某些动物受惊扰或袭击时,显示异常的姿态或色泽,威吓其他动物的一种现象,它是动物所具有的一种较为主动的防御行为。如玉米大蚕蛾遇到天敌时会展开前翅,露出后翅一对猫头鹰眼形的花纹以警示天敌。而某些蜘蛛、甲虫等昆虫在受到惊吓或袭击时,会静伏不动或跌落地面呈现“死亡”状态,借以躲避天敌,这种现象称为“拟死”。下列相关叙述正确的是( )

A.“拟势”是动物在长期进化过程中主动适应环境的结果

B.适应相对性的根本原因是遗传稳定性与环境多变性之间的矛盾

C.具有“拟势”的个体更容易生存并产生后代,说明定向变异是适应形成的必要条件

D.研究不同生物适应性特征,应以个体为单位

6.盲鳗生活在黑暗的海底,眼睛出现了退化。盲鳗的防身武器是其自身分泌的黏液,能轻易地进入捕猎者的鳃中,让用鳃呼吸的捕猎者迅速窒息,但没有鳃的海狮和海豚能巧妙地避开这一陷阱并捕食盲鳗。依据现代生物进化理论,下列相关叙述正确的是( )

A.黑暗环境诱导盲鳗出现了眼睛退化的基因突变

B.眼睛退化的基因突变决定了盲鳗的进化方向

C.眼睛退化和分泌黏液对盲鳗的生存总是有利的

D.盲鳗与捕猎者间的协同进化是导致物种多样性的原因

7.某植物对除草剂的抗性(R)对敏感(r)为显性,如图表示甲、乙两个地区在T1和T2时间点RR、Rr和rr的基因型频率。下列叙述正确的是( )

A.甲地区基因型频率变化更大,T2时刻产生了新物种

B.T2时刻,乙地区该植物种群中R基因频率约为20%

C.突变率不同是导致甲、乙地区基因型频率不同的主要原因

D.据图可知,甲地区该植物向抗除草剂方向进化,乙地区则相反

8.粘委陵菜是一种多年生草本植物,根据其生活环境分为三种类型:沿海生态型、中纬度生态型、高山生态型(图1)。将不同生态型的粘委陵菜种植到不同的海拔,测量植株高度,结果如图2。下列有关叙述错误的是( )

A.同一海拔处不同生态型的粘委陵菜表现出的株高差异反映了遗传差异

B.一种类型的粘委陵菜在不同海拔处的差异反映了环境的影响

C.粘委陵菜株高是由遗传物质和海拔共同决定的

D.中纬度生态型粘委陵菜最适应环境,沿海生态型粘委陵菜不适应环境

9.微生物流行性和爆发性病害相继发生,会严重制约海水养殖业的健康发展。某种细菌是引起海参幼体烂边、溃烂病等病症的主要病原体。为选出最佳杀菌效果的抗生素,研究者将分别含有A、B、C、D四种抗生素的滤纸片a、b、c、d置于布满该种细菌的平板上,培养一段时间后,四种抗生素的滤纸片周围均出现抑菌圈,结果如图所示。下列相关叙述正确的是 ( )

A.为提高实验结果的可靠性,可增加一组清水处理的滤纸片

B.该种细菌对这四种抗生素均具有一定的敏感性

C.该实验表明,临床上疗效最佳的是抗生素D

D.b周围菌落出现的原因有可能是杂菌污染,也有可能是抗生素诱发该种细菌产生了抗性突变

10.某小鼠种群中A对a为显性,A的基因频率为0.5。由于栖息环境温度效应,带有a基因的配子中有一定比例被淘汰而无法存活,此淘汰比例称为淘汰系数,以s表示。此种群个体间随机交配,基因A和a都不产生突变,没有迁入和迁出。下列说法不正确的是( )

A.环境温度使小鼠种群A/a的基因频率发生定向改变

B.随繁殖代数的增加,基因型为aa的个体所占比例减小

C.若淘汰系数s=1/3,则F1中显性个体的比例为0.84

D.若大量基因型为aa的个体迁入此种群,则s会变大

11.等位基因(A/a)位于某种昆虫的常染色体上,该种昆虫的一个数量非常大的种群在世代传递过程中,a基因的频率与基因型频率之间的关系如图所示。以下叙述不正确的是( )

A.曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表AA、aa、Aa的基因型频率

B.a基因控制的性状表现类型更适应环境

C.A基因的频率为0.5时,AA、aa的基因型频率为0.25

D.该昆虫种群基因型频率发生了改变,说明该种群在进化

12.物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。同源基因是具有共同的进化起源,序列结构和功能相似的基因,如图所示。图中祖先物种的基因α发生基因重复后,产生了两个基因,分别是基因α和β,随后这两个基因在序列上会有不同的演变。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因。下列说法错误的是( )

A.图中α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因

B.基因重复是一种突变,在整个进化过程中是不定向的

C.一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近

D.达尔文的自然选择学说认为研究生物的进化则是研究种群基因组成的变化

二、选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)

13.如图为某同学绘制的关于现代生物进化理论的概念图,下列有关分析正确的是( )

A.①是种群基因型频率的改变

B.②是基因突变和基因重组、自然选择

C.③是遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性

D.新物种的产生过程一定存在进化,进化一定意味着新物种的产生

14.因海底火山喷发在海洋中形成大小相似的甲、乙两个小岛,某时间段内岛上鸟类种类和数量随时间变化的情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )

A.甲岛较乙岛鸟类种类增加更多,可能是甲岛离陆地更近

B.两岛上的鸟类存在地理隔离,不同种的鸟类之间存在着生殖隔离

C.甲岛内的全部鸟所含有的全部基因构成了一个种群基因库

D.两岛上鸟类的种类虽然不同,但最终两岛上鸟类的数量趋于相同

15.甲岛上某种昆虫(性别决定为XY型)的体色是由基因B/b决定的,雌雄个体数基本相等,且可以自由交配。下图表示甲岛上该种昆虫迁到乙、丙两岛若干年后,调查到的相关体色基因的种类及其频率。下列叙述正确的是( )

A.基因B1、B2均是基因突变的结果

B.引起乙、丙两岛上昆虫进化的因素可能涉及自然选择、突变、迁入和迁出等

C.若体色基因位于X染色体上,则甲岛XBXb的基因型频率为16%

D.乙、丙岛上该昆虫的基因库不一定发生了改变

16.家蝇对某类杀虫剂产生了抗性,如图是对甲、乙、丙三个地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。下列叙述不正确的是( )

A.自然选择是推动生物发生变异的重要因素

B.甲、丙地区家蝇种群中抗性基因的频率分别为12%、8.5%

C.人工喷洒杀虫剂对家蝇进行选择属于人工选择

D.由图可知,甲、乙、丙地区家蝇种群的基因库存在较大差异,产生了生殖隔离

三、非选择题(本题共5小题,共60分。)

17.(12分)达尔文在环球考察中对加拉帕戈斯群岛上的13种地雀进行了研究,发现这些鸟与生活在南美洲大陆上的某种鸟(后称达尔文地雀)有着相似的特征。下图为这13种地雀之间的进化关系,据图回答下列问题:

(1)从图中可以看出,不同种的地雀都是由 这一共同祖先进化而来的。

(2)岛上的13种地雀在羽色、鸣叫、产卵和求偶等方面极为相似,但仍属于不同物种,原因是这些地雀之间存在着 。

(3)若某地雀的种群中基因型为AA、Aa、aa的个体分别占40%、40%、20%,那么这个种群中A基因的频率是 。若人为淘汰该种群中aa个体,其他基因型个体随机交配一代,没有自然选择,A对a为完全显性,则该种群后代的性状分离比是 。该种群是否发生了进化 ,判断的依据是 。

18.(10分)二倍体稗草是一种杂草,水田稗草与旱地稗草在外形上有明显差异。旱地稗草“长相”多样,大多趴地横长、茎基部呈现红色,完全不像水稻。水田稗草就很有“稻样”,使它与水稻难以区分,稗草细胞中“长得更像水稻的基因”帮助其躲过人类的拔除,得以继续生长。请回答下列问题:

(1)稻田中所有二倍体稗草构成了一个 。

(2)水田稗草与旱地稗草在叶片颜色、分蘖能力等方面差异很大,体现了 多样性。

(3)轮流使用两种或两种以上除草剂比长期持续使用一种除草剂对稗草的清除效果更好。请从生物进化实质的角度分析,其原因是 。

(4)研究人员发现了一些较为硕大的稗草。经基因序列分析,硕大稗草和普通稗草的基因组成完全相同,但其体内染色体组数是普通稗草的二倍,则两者 (填“是”或“不是”)同一物种,原因是

。

19.(10分)某地蝽蟓的喙长而锋利,可刺穿无患子科植物的坚硬果皮,获得食物,如图1所示。1920年引入新种植物——平底金苏雨树,其果皮较薄,蝽蟓也喜食,如图2所示。调查发现,当地蝽蟓喙的长度变化如图3所示。

(1)蝽蟓的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽蟓 (填“短喙”或“长喙”)的基因频率增加。蝽蟓取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会下降。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较 (填“薄”或“厚”)的植株更容易延续后代。

(2)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽蟓均得以生存繁衍,这是物种间 的结果。

(3)科学家经研究发现,熊猫的祖先也是食肉动物,作为捕食者,其在客观上起到了促进种群发展的作用,“收割理论”认为捕食者往往捕食 的物种,这样就会避免一种或少数几种生物占绝对优势,为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加 。

20.(14分)一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。某同学做探究抗生素对细菌的选择作用实验,步骤如下。

步骤一:取少量大肠杆菌培养液,用无菌的涂布器均匀地涂抹在培养基平板上。

步骤二:将含有青霉素的圆形滤纸片放在培养基表面,37℃恒温培养后出现抑菌圈。

步骤三:从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,接种到已灭菌的液体培养基中培养。

重复步骤一、二。

回答下列有关问题:

(1)再次接种时,要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌的原因是 。

(2)连续培养几代后,抑菌圈直径的变化趋势为 ,产生这一现象的原因是 。

(3)已知经过几代连续培养,甲同学筛选出了抗青霉素的大肠杆菌(不抗四环素);乙同学筛选出了抗四环素的金黄色葡萄球菌(不抗青霉素)。将两种菌混合培养,产生了少量既能抗青霉素又能抗四环素的大肠杆菌。甲同学认为,出现这一现象的原因是两种菌之间发生了遗传物质的转移;乙同学则认为是个别大肠杆菌发生了 。请设计实验探究甲同学的说法是否合理,写出实验设计思路,预测实验结果及结论。

实验设计思路: 。

预测实验结果及结论: 。

21.(14分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件均一致。回答下列有关生物进化与生物多样性的问题。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个 。

(2)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成 ,当两箱中果蝇发生变异后,由于 不同, 变化,形成两个群体体色的很大差异。

(3)下表是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因[A/a、T(T1、T2)/t、E/e]的显性基因频率统计的数据:

世代 甲箱 乙箱

果蝇数 A T1 E 果蝇数 A T2 E

第一代 20 100% 0 64% 20 100% 0 65%

第四代 350 89% 15% 64.8% 285 97% 8% 65.5%

第七代 500 67% 52% 65.2% 420 96% 66% 65.8%

第十代 560 61% 89% 65% 430 95% 93% 65%

甲、乙两箱果蝇的基因库较大的是 ;基因频率基本稳定的基因是 ,第十代时,甲箱中果蝇的该等位基因杂合子出现的频率是 %。

附加题

1.化石证据有助于研究生物的进化,比较解剖学、胚胎学以及细胞和分子水平的研究都给生物进化的有关研究提供了有力支持。请分析回答下列问题:

(1)大部分化石发现于沉积岩的地层中。已经发现的大量化石证据和比较解剖学证据等证实了不同的生物是由 逐渐进化而来的,在漫长的进化过程中,生物体在 等方面发生着全面的进化。

(2)鱼类终身存在的鳃裂在人胚胎发育的早期也出现过,这属于 为生物进化提供的证据;研究比较人的上肢,鲸、猫、蝙蝠的前肢,发现它们之间有共同特点,这属于 为生物进化提供的证据。

(3)不同生物与人的细胞色素c的氨基酸序列的差异如表所示。

生物名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 金枪鱼 小麦 链孢霉 酵母菌

氨基酸差 异/个 0 1 11 13 21 35 43 44

从表中可以看出,微生物、动物、植物和人的细胞内均有细胞色素c,这一事实说明 。通过比较人与不同生物在细胞色素c的氨基酸序列上的差异,得出的结论是 间的亲缘关系最近,这项比较从 水平为生物的进化提供了证据。

2.纵观整个生物界,捕食者与被捕食者之间总是进行着激烈的“军备竞赛”。位于亚利桑那州科罗拉多大峡谷北缘的凯巴森林,生活着黑尾鹿种群和它们的主要捕食者美洲狮和狼。1905年以来,该地黑尾鹿种群保持在4000头左右的水平,为了发展鹿群,美洲狮和狼被大量猎杀,鹿群数量开始上升,到1925年达到最高峰,约有10万头,由于连续多年的过度利用,草场极度退化,结果使鹿群数量猛降,到1942年,黑尾鹿种群数量仅剩8000头,而且大都身体瘦小,体质衰弱。20世纪70年代,当地政府制定并实施“引狼入室”计划,黑尾鹿种群数量逐渐上升,凯巴森林又焕发出勃勃生机。根据所学知识,请回答下列问题:

(1)凯巴森林中黑尾鹿种群的全部个体所含的全部基因,是这个种群的 ,研究发现,黑尾鹿等植食性动物有较为发达的盲肠,这是 的结果,该过程 (填“是”或“不是”)定向的。

(2)美洲狮和狼的存在,在客观上对黑尾鹿种群的发展起到了促进作用,理由是 。

(3)美洲狮和狼的存在有利于增加物种的多样性,试分析其原因:

。

(4)黑尾鹿的某一相对性状由位于X染色体上的等位基因A和a控制,抽样调查得知当年雌雄个体的比例为1∶1,雌性个体中XAXA、XAXa、XaXa三种基因型个体所占比例分别为50%、30%和20%,雄性个体中XAY、XaY两种基因型各占50%,则该种群中A的基因频率为 。由于不含A基因的个体易被天敌捕食,致使黑尾鹿种群中a的基因频率将会 (填“增大”或“减小”),由此说明该黑尾鹿种群在不断发生进化。

3.一万多年前,某地区有许多湖泊(A、B、C、D),湖泊之间通过纵横交错的溪流连结起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊(如图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。请分析回答下列问题:

(1)溪流消失后,各个湖泊中的鳉鱼不再发生基因交流,原因是存在 。各个种群通过 产生进化的原材料。

(2)现在有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代不育,A、B两湖内鳉鱼的差异体现了 多样性。来自C、D两湖的鳉鱼交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的 多样性。这些多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间 的结果。

(3)C湖泊中的鳉鱼某对染色体上有一对等位基因A和a,该种群内的个体自由交配。图2为某段时间内种群A基因频率的变化情况,假设无基因突变,则该种群在 时间段内发生了进化,在Y3~Y4时间段内该种群Aa的基因型频率为 。经历了图示变化之后,鳉鱼是否产生了新物种 (填“是”“否”或“不确定”)。

(4)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草,如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体数是甲水草的2倍,则乙水草产生的原因可能是

。

答案全解全析

第6章 生物的进化

1.C 生物进化是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生,物种①出现最早,因此比较低等、结构比较简单,A错误;物种②比物种①出现得晚,物种②可能由物种①进化而来,B错误;从Ⅲ到Ⅱ的过程中物种①②③全部消失,出现了物种④,说明生物生存的环境可能发生了巨变,C正确;由题意不能确定物种⑤一定生活在陆地环境中,D错误。

2.A 连续自交不改变种群的基因频率,但改变种群的基因型频率,A正确;生物多样性包括三个层次:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性,新的物种的形成只是其中的一个方面,B错误;产生生殖隔离是新物种形成的标志,C错误;生物进化不一定会形成新的物种,D错误。

3.D 人与黑猩猩成体的血红蛋白的α链的相同位置上有一个氨基酸不同,推测这种差异是由基因中碱基替换造成的;人与黑猩猩是由共同祖先进化而来的,且两个物种成体的血红蛋白均由α和β两种肽链组成,说明两者共同祖先的血红蛋白也有α链;两者的血红蛋白都存在于红细胞中,可行使正常的生理功能,如携带O2;导致人与黑猩猩血红蛋白差别的变异可能发生在黑猩猩这一物种形成的过程中,也可能发生在人这一物种形成的过程中。故选D。

4.D 达尔文的自然选择学说认为环境的作用是对不定向的变异进行选择,不是引起生物变异的诱因,A错误;拉马克的进化学说认为变异是定向的,生物通过变异适应环境,B错误,D正确;达尔文的自然选择学说认为变异后具有有利变异的个体才能适应环境,C错误。

5.B “拟势”是动物在长期进化过程中自然选择的结果,A错误;可遗传的有利变异(变异是不定向的)与环境的定向选择是适应形成的必要条件,C错误;现代生物进化理论认为,研究不同生物适应性特征,应以种群为单位,D错误。

6.D 盲鳗眼睛退化是基因突变等不定向变异经黑暗环境定向选择所致,而不是黑暗环境诱导的,A错误;基因突变是不定向的,不能决定进化的方向,自然选择决定进化的方向,B错误;适应具有相对性,眼睛退化和分泌黏液对盲鳗的生存并不总是有利的,C错误。

7.B 新物种形成的标志是产生生殖隔离,根据题干信息无法判断甲地区T2时刻是否产生新物种,A错误;乙地区T2时刻,RR的基因型频率约为0.1,Rr的基因型频率约为0.2,则R的基因频率=RR基因型频率+1/2×Rr基因型频率≈(0.1+1/2×0.2)×100%=20%,B正确;甲、乙地区基因型频率不同的主要原因是自然选择,C错误;据图可知,甲、乙地区该植物都向抗除草剂方向进化,D错误。

8.D 同一海拔处的环境相同,不同生态型的粘委陵菜表现出的株高差异是由遗传物质决定的,反映了遗传差异,A正确;一种类型的粘委陵菜的遗传物质相同,在不同海拔处的差异反映了环境的影响,B正确;粘委陵菜株高是经过长期的自然选择形成的,是由遗传物质和海拔共同决定的,C正确;沿海生态型粘委陵菜在海拔30~1400m处能生长,能够适应该环境,D错误。

9.B 抑菌圈越大,说明细菌对抗生素的敏感性越大,反之越小。为提高实验结果的可靠性,可增加一组无菌水处理的滤纸片,以排除滤纸片对实验结果的影响,A错误。由图可知,四个滤纸片周围均出现抑菌圈,说明该种细菌对这四种抗生素均具有一定的敏感性,B正确。由于含抗生素A的滤纸片a周围抑菌圈最大,因此临床上疗效最佳的是抗生素A,C错误。滤纸片b周围的抑菌圈中出现菌落,可能是该种细菌发生了基因突变,对抗生素B产生抗性,但抗生素不是诱变因素,D错误。

10.D 栖息环境温度效应会使带有a基因的配子中有一定比例被淘汰,说明环境温度起到自然选择的作用,使A/a的基因频率发生定向改变,a的基因频率有所下降,基因型为aa的个体所占比例减小,A、B正确;若淘汰系数s=1/3,则存活的a配子所占比例为2/3,种群中A∶a=1∶2/3=3∶2,则a配子所占比例为2/5,群体F1中aa=4/25=0.16,则F1中显性个体的比例为1-0.16=0.84,C正确;s为淘汰系数,是指含有a基因的配子中被淘汰的比例,大量基因型为aa的个体迁入此种群,s不一定改变,D错误。

11.D 当a基因的频率为0时,A基因的频率为1,AA的基因型频率为1,因此曲线Ⅰ代表AA的基因型频率;当a基因的频率为1时,aa的基因型频率为1,因此曲线Ⅱ代表aa的基因型频率,则曲线Ⅲ代表Aa的基因型频率,A正确。在世代传递过程中,基因型为aa的个体数量不断增加,说明a基因控制的性状表现类型更适应环境,B正确。A基因的频率为0.5时,a基因的频率为0.5,由图可知AA和aa的基因型频率相等,都为0.25,C正确。进化的实质是种群基因频率的改变,该种群a基因的各类和频率发生了改变,说明该种群在进化,D错误。

12.D 由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因,α1和α2为直系同源基因;起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因,α1和β1为旁系同源基因,A正确。由题干信息可知,基因重复后基因的序列发生改变,是一种突变,突变是不定向的,B正确。基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系,一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近,C正确。达尔文的自然选择学说没有对遗传和变异的本质进行科学解释,D错误。

13.C 生物进化的实质是①种群基因频率的改变,A错误;②是突变和基因重组、自然选择,其中突变包括基因突变和染色体变异,B错误;新物种的产生过程一定存在进化,但进化不代表有新物种产生,D错误。

14.ABD 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,甲岛内的全部鸟不止一个种群,故甲岛内的全部鸟所含有的全部基因不能构成一个种群基因库,C错误。

15.ABC 基因突变是生物变异的根本来源,即新基因是通过基因突变产生的,基因突变具有不定向性,故基因B1、B2均是基因突变的结果,A正确;自然选择、突变、迁入和迁出等都会引起乙、丙两岛上昆虫的进化,B正确;若体色基因位于X染色体上,则甲岛XBXb的基因型频率为2×80%×20%÷2=16%,C正确;结合图示可知,乙、丙岛上该昆虫相关体色基因的种类和频率发生了改变,所以乙、丙岛上该昆虫的基因库一定发生了改变,D错误。

16.ACD 自然选择是推动生物发生进化的重要因素,自然选择对生物发生的变异进行选择,而不是推动生物发生变异,A错误;甲地区家蝇种群中抗性基因的频率为2%+1/2×20%=12%,丙地区家蝇种群中抗性基因的频率为1%+1/2×15%=8.5%,B正确;经过人工选择保留下来的个体的性状是人类所需要的,而向这些地区喷洒杀虫剂保留下来的是抗药性强的家蝇,但家蝇的抗药性强并不是人类所需要的,因此不属于人工选择,C错误;根据基因库的差异情况不能判断甲、乙、丙地区家蝇种群是否产生了生殖隔离,D错误。

17.答案 (每空2分)(1)南美洲地雀 (2)生殖隔离 (3)60% 15∶1 是 种群基因频率发生改变

解析 (2)因为岛上的13种地雀之间存在着生殖隔离,故属于不同物种。(3)种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为40%、40%、20%,A的基因频率=AA的基因型频率+Aa的基因型频率×1/2=40%+1/2×40%=60%。若人为淘汰该种群中aa个体后,则该种群中有1/2AA和1/2Aa,让它们随机交配,产生A配子的概率是1/2+1/2×1/2=3/4,产生a配子的概率是1-3/4=1/4,则子一代中aa个体所占比例是1/4×1/4=1/16,显性个体所占比例是1-1/16=15/16,后代的性状分离比是15∶1。该种群A基因的频率由60%变为75%,基因频率发生了改变,因此该种群发生了进化。

18.答案 (每空2分)(1)种群 (2)遗传(基因) (3)轮流使用两种或两种以上除草剂可以防止某种抗除草剂基因的频率快速增加 (4)不是 两者杂交无法产生可育后代(或两者之间产生了生殖隔离)

解析 (1)种群是指生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。(3)长期持续使用一种除草剂,将对某种除草剂敏感的稗草杀死,留下抗该除草剂的稗草,导致稗草种群中某种抗除草剂基因的频率增加,而轮流使用两种或两种以上除草剂可以防止某种抗除草剂基因的频率快速增加,对稗草的清除效果更好。(4)硕大稗草体内染色体组数是普通稗草(二倍体)的二倍,即硕大稗草为四倍体生物,两者的杂交后代为不可育的三倍体,即硕大稗草和普通稗草之间存在生殖隔离,为两个不同物种。

19.答案 (每空2分)(1)短喙 薄 (2)协同进化 (3)个体数量多 物种多样性

解析 (1)分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,蝽蟓喙的长度变短,则决定蝽蟓短喙的基因频率增加。蝽蟓取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,故无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较薄的植株更容易延续后代,因为果皮较薄的种子易被蝽蟓取食,利于种子传播。

20.答案 (除特别说明外,每空2分)(1)抑菌圈边缘生长的细菌可能是耐药菌 (2)变小 连续多代培养后,耐药菌所占比例逐渐增加 (3)基因突变 提取金黄色葡萄球菌的DNA加入大肠杆菌培养液中,培养一段时间后,将大肠杆菌接种到含有四环素的固体培养基上,培养后观察是否有菌落生成(3分) 如果有菌落生成,说明甲同学的说法是合理的;如果没有菌落生成,说明甲同学的说法是不合理的(3分)

解析 (2)连续多代培养后,耐药菌所占比例逐渐增加,细菌种群耐药性增强,抑菌圈直径会变小。(3)将两种菌混合培养,产生了既能抗青霉素又能抗四环素的大肠杆菌,可能是因为两种菌之间发生了遗传物质的转移,也可能是个别大肠杆菌发生了基因突变。为了探究甲同学的说法是否合理,可提取金黄色葡萄球菌的DNA加入大肠杆菌培养液中,培养一段时间后,将大肠杆菌接种到含有四环素的固体培养基上,培养后观察是否有菌落生成。如果有菌落生成,说明接种的大肠杆菌抗四环素,金黄色葡萄球菌的遗传物质(DNA)转移到了大肠杆菌细胞中,甲同学的说法合理;如果没有菌落生成,说明接种的大肠杆菌不抗四环素,金黄色葡萄球菌的遗传物质(DNA)没有转移到大肠杆菌细胞中,甲同学的说法不合理。

21.答案 (每空2分)(1)种群 (2)地理隔离 选择(食物) 基因频率向不同方向 (3)甲箱 E 45.5

解析 (3)基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,分析表格中数据可知,甲、乙箱果蝇的初始数量相同,但是最终甲箱中果蝇的数量多于乙箱,种群数量较大,基因库较大。由表格可知,E基因的频率基本稳定,甲箱中该等位基因的杂合子在第十代时的频率是2×65%×(1-65%)=45.5%。

附加题

1.答案 (1)共同的祖先 形态、结构、生理功能 (2)胚胎学 比较解剖学 (3)不同生物之间具有一定的亲缘关系 人和黑猩猩 分子

解析 (3)微生物、动物、植物和人的细胞内均有细胞色素c,说明不同生物之间具有一定的亲缘关系;细胞色素c的氨基酸序列的差异越小,亲缘关系越近,据表可知,人和黑猩猩间的亲缘关系最近。

2.答案 (1)基因库 自然选择 是 (2)美洲狮和狼吃掉的大多是黑尾鹿种群中年老、病弱或年幼的个体 (3)美洲狮和狼往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间 (4)60% 减小

解析 (2)捕食者的存在对被捕食者的发展是有利的,因为捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用。(3)捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,因此捕食者的存在有利于增加物种多样性。(4)假设雌雄黑尾鹿各有100头,由题意可知,各基因型对应的个体数如表:

基因型 XAXA XAXa XaXa XAY XaY

个体数 50 30 20 50 50

XA的基因频率=(2×50+30+50)÷(2×100+100)×100%=60%。

3.答案 (1)地理隔离 突变和基因重组 (2)物种 遗传 协同进化 (3)Y1~Y3 0.18 不确定 (4)低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成水草乙

解析 (2)A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代不育,说明A、B两湖的鳉鱼之间存在生殖隔离,它们属于两个物种,因此A、B两湖内鳉鱼的差异体现了物种多样性;C、D两湖的鳉鱼交配能生育具有正常生殖能力的子代,说明它们属于同一个物种,子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的遗传多样性。生物多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间协同进化的结果。(3)生物进化的实质是种群基因频率的改变,图2中A基因频率在Y1~Y3之间发生变化,因此该时间段发生了进化。在Y3~Y4时间段内该种群中A基因频率为0.9,a基因频率为1-0.9=0.1,则Aa基因型频率=2×0.9×0.1=0.18。图示过程种群基因频率发生改变,但由此不能判断是否形成新物种。(4)甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体数是甲水草的2倍,说明乙水草的染色体数目加倍,原因可能是低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成水草乙。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成