2025人教版高中生物学必修2强化练习题--第6章 生物的进化拔高练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中生物学必修2强化练习题--第6章 生物的进化拔高练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 558.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-26 23:47:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中生物学必修2

综合拔高练

五年高考练

考点1 基因频率的变化和生物进化

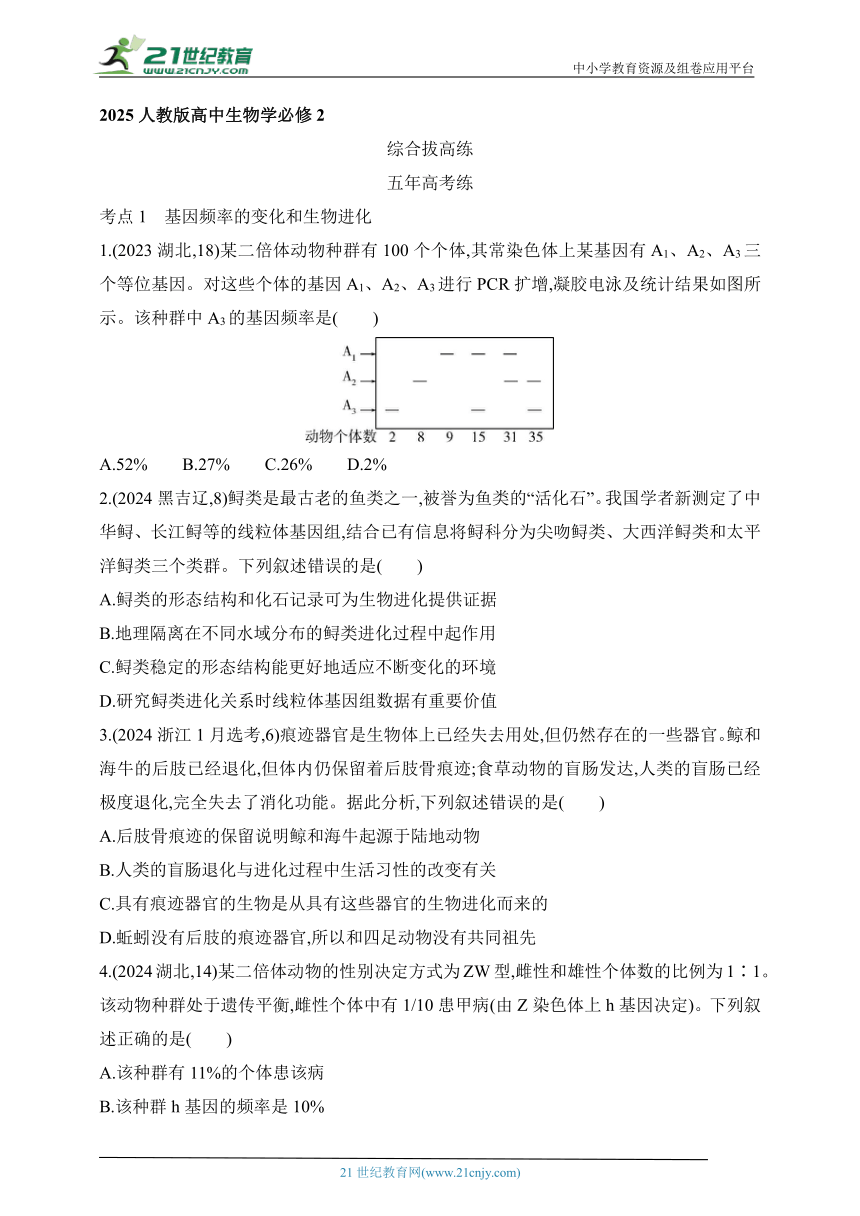

1.(2023湖北,18)某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行PCR扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。该种群中A3的基因频率是( )

A.52% B.27% C.26% D.2%

2.(2024黑吉辽,8)鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )

A.鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C.鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D.研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

3.(2024浙江1月选考,6)痕迹器官是生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢骨痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

4.(2024湖北,14)某二倍体动物的性别决定方式为ZW型,雌性和雄性个体数的比例为1∶1。该动物种群处于遗传平衡,雌性个体中有1/10患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( )

A.该种群有11%的个体患该病

B.该种群h基因的频率是10%

C.只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型共有6种

D.若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,H基因频率不变

5.(2023重庆,5)果蝇有翅(H)对无翅(h)为显性。在某实验室繁育的果蝇种群中,部分无翅果蝇胚胎被转入小鼠W基因后(不整合到基因组),会发育成有翅果蝇,随后被放回原种群。下列推测不合理的是( )

A.W基因在不同物种中功能可能不同

B.H、W基因序列可能具有高度相似性

C.种群中H、h基因频率可能保持相对恒定

D.转入W基因的果蝇可能决定该种群朝有翅方向进化

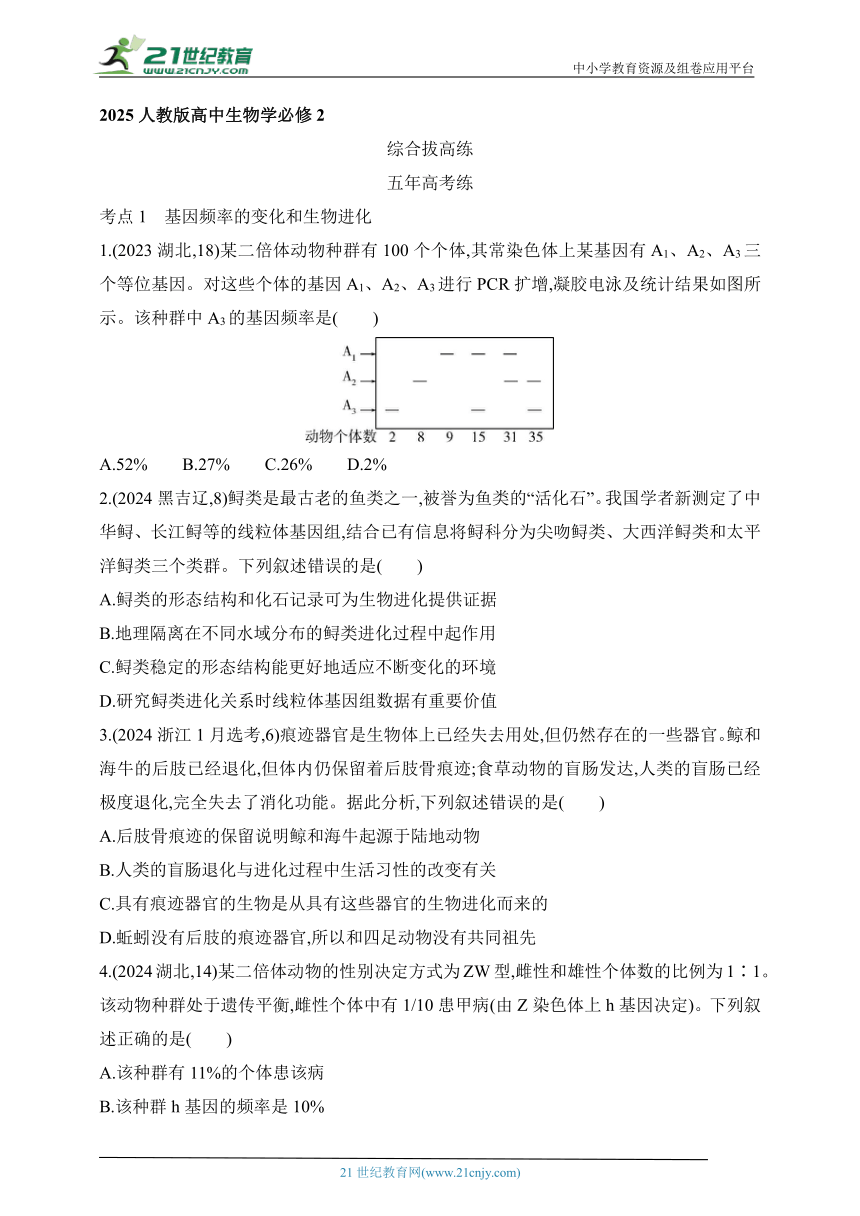

6.(2023海南,10)某学者按选择结果将自然选择分为三种类型,即稳定选择、定向选择和分裂选择,如图。横坐标是按一定顺序排布的种群个体表型特征,纵坐标是表型频率,阴影区是环境压力作用的区域。下列有关叙述错误的是( )

A.三种类型的选择对种群基因频率变化的影响是随机的

B.稳定选择有利于表型频率高的个体

C.定向选择的结果是使种群表型均值发生偏移

D.分裂选择对表型频率高的个体不利,使其表型频率降低

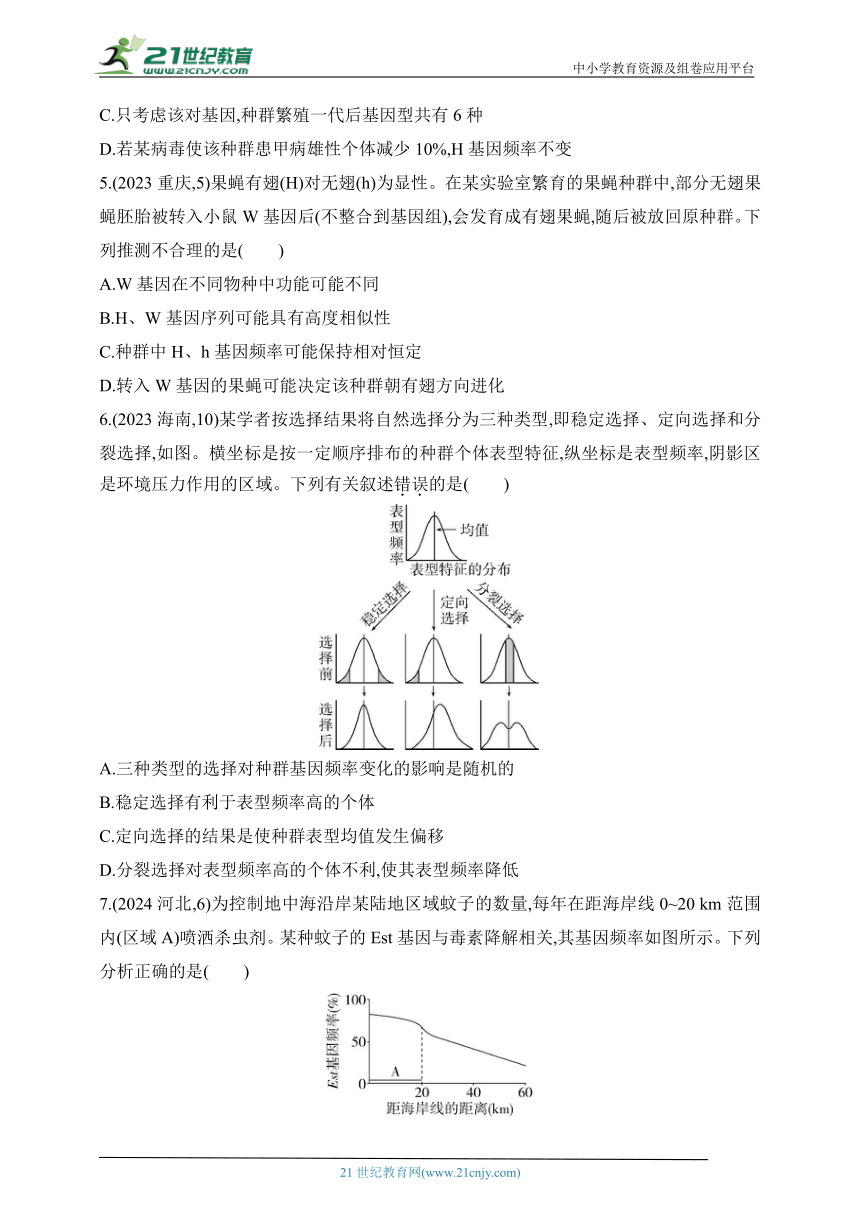

7.(2024河北,6)为控制地中海沿岸某陆地区域蚊子的数量,每年在距海岸线0~20 km范围内(区域A)喷洒杀虫剂。某种蚊子的Est基因与毒素降解相关,其基因频率如图所示。下列分析正确的是( )

A.在区域A中,该种蚊子的Est基因频率发生不定向改变

B.随着远离海岸线,区域A中该种蚊子Est基因频率的下降主要由迁入和迁出导致

C.距海岸线0~60 km区域内,蚊子受到杀虫剂的选择压力相同

D.区域A中的蚊子可快速形成新物种

考点2 物种形成和生物多样性

8.(2023辽宁,2)葡萄与爬山虎均是葡萄科常见植物,将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,可获得无子葡萄。下列叙述正确的是( )

A.爬山虎和葡萄之间存在生殖隔离

B.爬山虎花粉引起葡萄果实发生了基因突变

C.无子葡萄经无性繁殖产生的植株仍结无子果实

D.无子葡萄的果肉细胞含一个染色体组

9.(2023湖北,17)现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制,含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

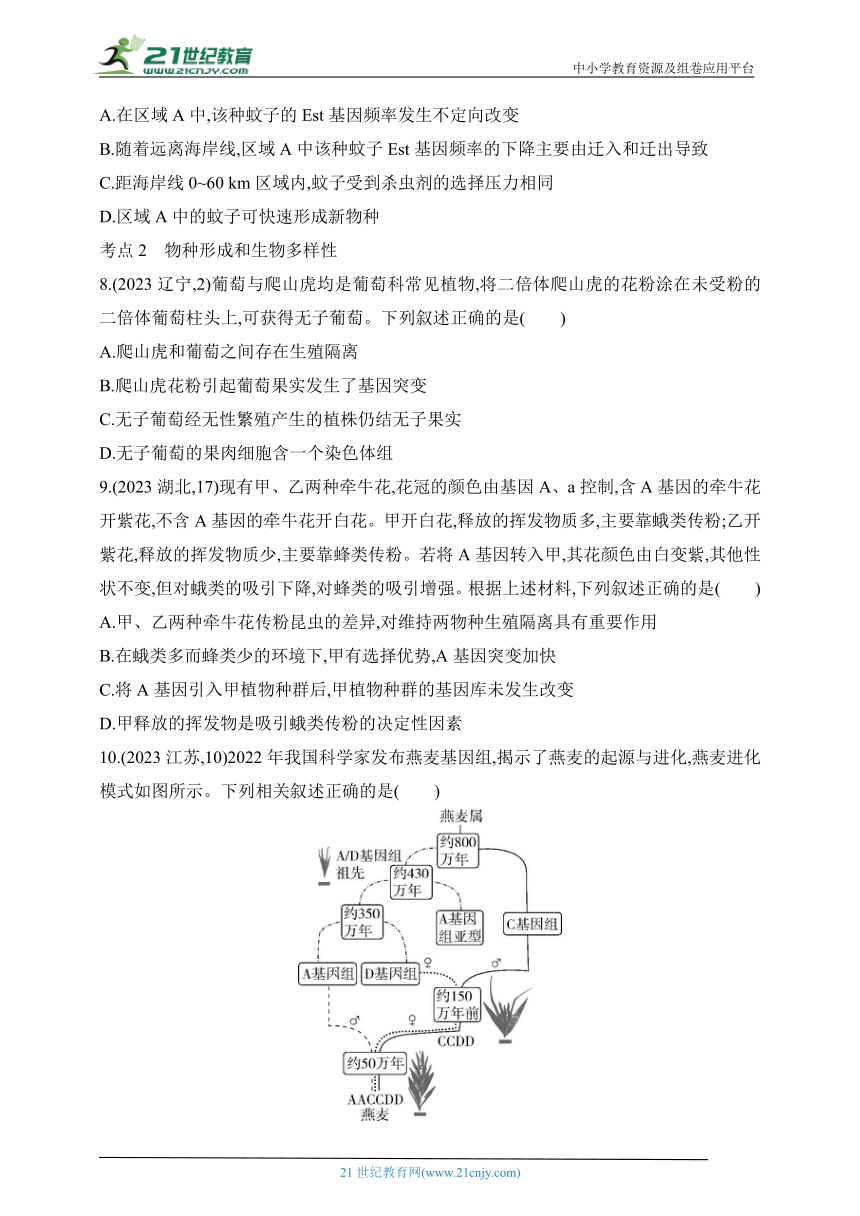

10.(2023江苏,10)2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体

B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的

C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的

D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大

三年模拟练

应用实践

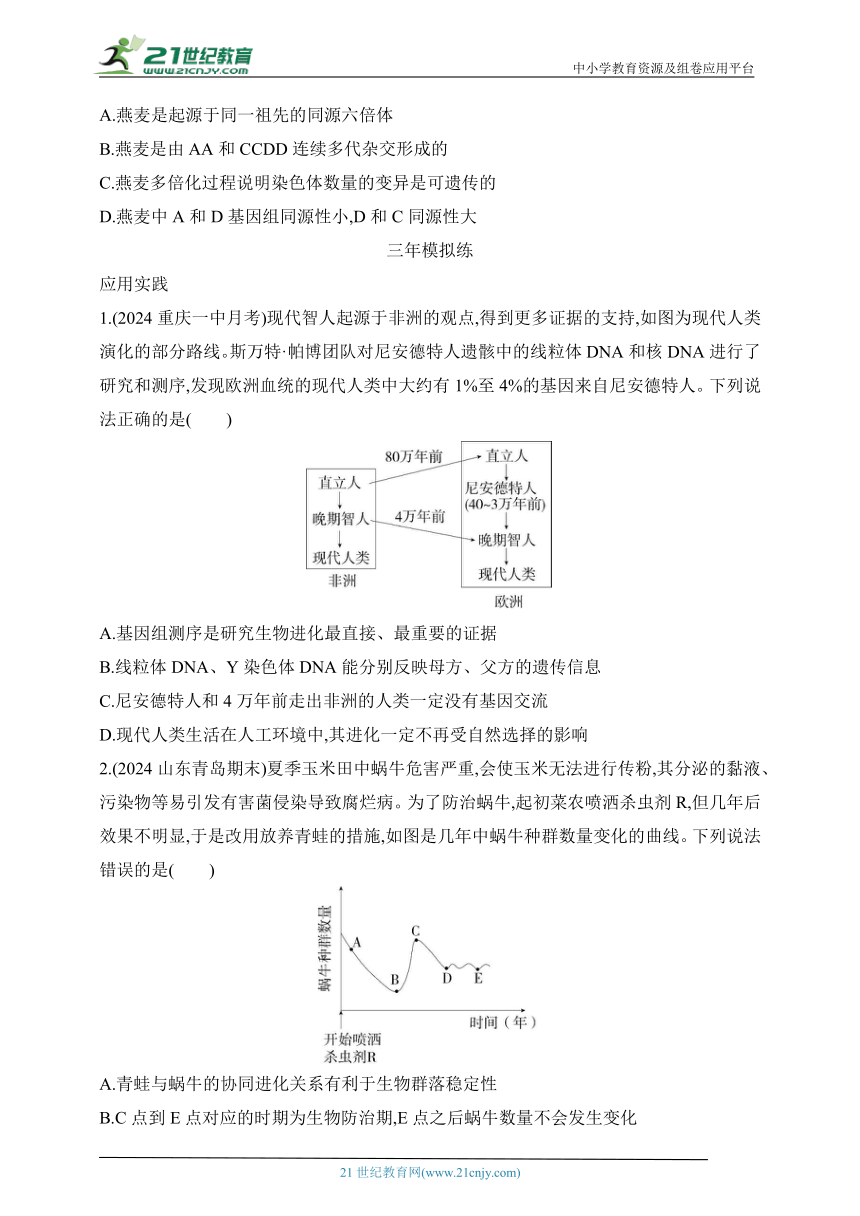

1.(2024重庆一中月考)现代智人起源于非洲的观点,得到更多证据的支持,如图为现代人类演化的部分路线。斯万特·帕博团队对尼安德特人遗骸中的线粒体DNA和核DNA进行了研究和测序,发现欧洲血统的现代人类中大约有1%至4%的基因来自尼安德特人。下列说法正确的是( )

A.基因组测序是研究生物进化最直接、最重要的证据

B.线粒体DNA、Y染色体DNA能分别反映母方、父方的遗传信息

C.尼安德特人和4万年前走出非洲的人类一定没有基因交流

D.现代人类生活在人工环境中,其进化一定不再受自然选择的影响

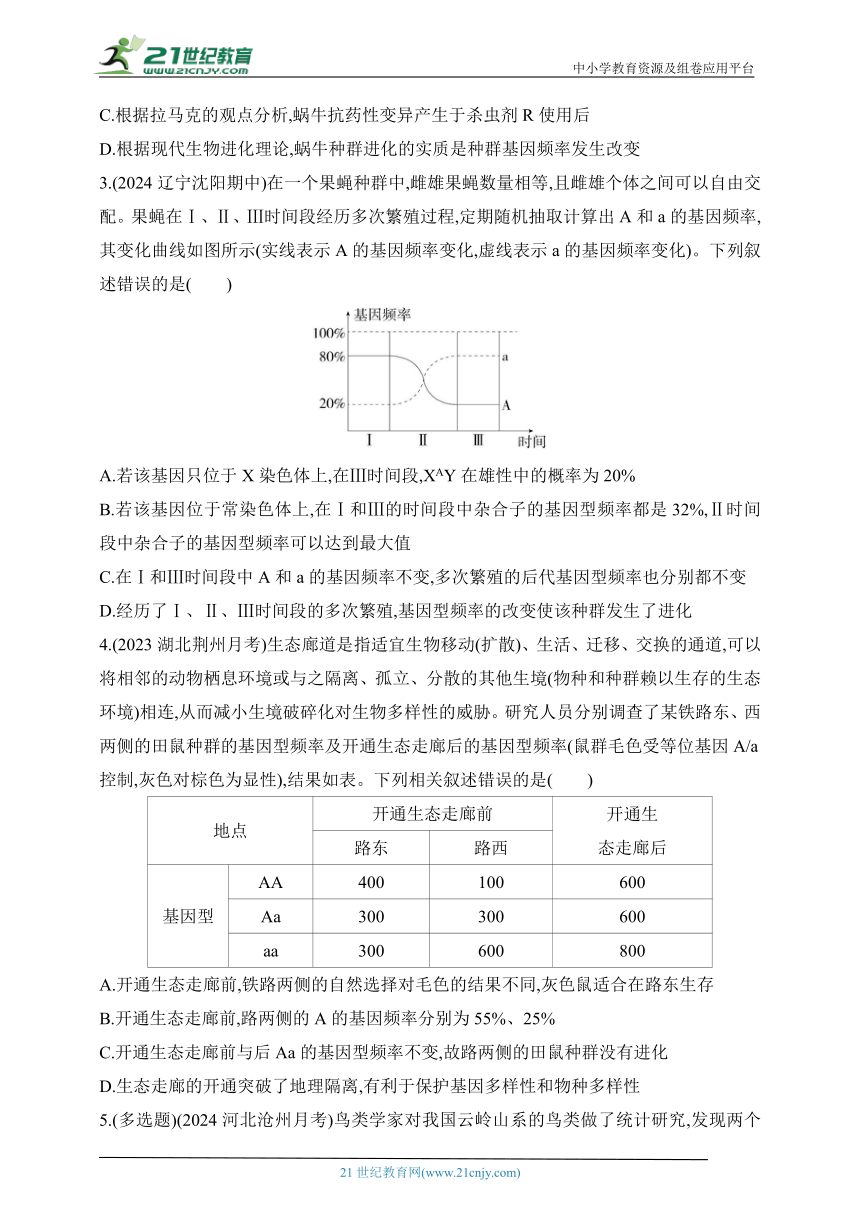

2.(2024山东青岛期末)夏季玉米田中蜗牛危害严重,会使玉米无法进行传粉,其分泌的黏液、污染物等易引发有害菌侵染导致腐烂病。为了防治蜗牛,起初菜农喷洒杀虫剂R,但几年后效果不明显,于是改用放养青蛙的措施,如图是几年中蜗牛种群数量变化的曲线。下列说法错误的是( )

A.青蛙与蜗牛的协同进化关系有利于生物群落稳定性

B.C点到E点对应的时期为生物防治期,E点之后蜗牛数量不会发生变化

C.根据拉马克的观点分析,蜗牛抗药性变异产生于杀虫剂R使用后

D.根据现代生物进化理论,蜗牛种群进化的实质是种群基因频率发生改变

3.(2024辽宁沈阳期中)在一个果蝇种群中,雌雄果蝇数量相等,且雌雄个体之间可以自由交配。果蝇在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段经历多次繁殖过程,定期随机抽取计算出A和a的基因频率,其变化曲线如图所示(实线表示A的基因频率变化,虚线表示a的基因频率变化)。下列叙述错误的是( )

A.若该基因只位于X染色体上,在Ⅲ时间段,XAY在雄性中的概率为20%

B.若该基因位于常染色体上,在Ⅰ和Ⅲ的时间段中杂合子的基因型频率都是32%,Ⅱ时间段中杂合子的基因型频率可以达到最大值

C.在Ⅰ和Ⅲ时间段中A和a的基因频率不变,多次繁殖的后代基因型频率也分别都不变

D.经历了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段的多次繁殖,基因型频率的改变使该种群发生了进化

4.(2023湖北荆州月考)生态廊道是指适宜生物移动(扩散)、生活、迁移、交换的通道,可以将相邻的动物栖息环境或与之隔离、孤立、分散的其他生境(物种和种群赖以生存的生态环境)相连,从而减小生境破碎化对生物多样性的威胁。研究人员分别调查了某铁路东、西两侧的田鼠种群的基因型频率及开通生态走廊后的基因型频率(鼠群毛色受等位基因A/a控制,灰色对棕色为显性),结果如表。下列相关叙述错误的是( )

地点 开通生态走廊前 开通生 态走廊后

路东 路西

基因型 AA 400 100 600

Aa 300 300 600

aa 300 600 800

A.开通生态走廊前,铁路两侧的自然选择对毛色的结果不同,灰色鼠适合在路东生存

B.开通生态走廊前,路两侧的A的基因频率分别为55%、25%

C.开通生态走廊前与后Aa的基因型频率不变,故路两侧的田鼠种群没有进化

D.生态走廊的开通突破了地理隔离,有利于保护基因多样性和物种多样性

5.(多选题)(2024河北沧州月考)鸟类学家对我国云岭山系的鸟类做了统计研究,发现两个不同的鸣禽物种(物种1分布于中海拔,但物种2分布于低海拔)是由原本分布在中海拔区域的某原始种群X演变而来,推测的演化进程如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.种群X内部个体间体型、翅长方面的差异,体现了遗传多样性

B.物种1和物种2的形成过程说明地理隔离是物种形成的必要条件

C.云岭山系鸟类新物种的形成仅是生物与环境之间协同进化的结果

D.不同海拔的选择使两个种群发生了不同类型的定向变异

6.成年雄性孔雀鱼的体表会出现颜色鲜艳的斑点,斑点的数量取决于相互矛盾的两种选择,即拥有斑点数量更多的雄鱼更容易吸引到雌鱼,提高交配成功率,但也更容易被天敌发现而被捕食。为了研究以上两种选择的综合作用,科研人员进行了如下实验:

①人工建立3个等大的池塘,分别记为A、B、C,在每个池塘中放养相同品种和数量的雌、雄孔雀鱼幼鱼。

②6个月后,孔雀鱼种群形成,在A池塘中引入孔雀鱼的主要捕食者——矛丽鱼,B池塘中引入了一种危险性较低的捕食者——溪鳉鱼,没有天敌的C池塘作为对照。

③连续培养一段时间,分别统计三个池塘中雄性孔雀鱼的平均斑点数。

根据实验回答相关问题:

(1)这3个池塘中的孔雀鱼存在着 隔离,而不存在 隔离,它们属于 个种群。

(2)实验的预期结果是一段时间后,三个池塘中雄性孔雀鱼的平均斑点数不同,其中斑点数最少的为 池塘,最多的为 池塘。

(3)实际实验结果如下图,与预期结果不同的是,加入了溪鳉鱼的B池塘中,雄性孔雀鱼的平均斑点数反而是最多的。进一步调查发现,造成这一结果的原因可能是溪鳉鱼主要捕食孔雀鱼的 (填“幼年”或“成年”)个体。

(4)有人认为,该实验结果存在一定的偶然性,若要增强结果的可信度,应当 。

迁移创新

7.(2024广东江门月考)适应辐射现象表现为由一个祖先物种进化产生各种各样不同的新物种,从而适应不同环境,形成一个同源的辐射状的进化系统,如图1所示。通常适应辐射可以分为3种基本类型:Ⅰ.环境性适应,指物种能够在不断变化的环境中生存,并分化出不同物种;Ⅱ.普遍性适应,指物种建立了一种全新的特性或能力来适应新环境;Ⅲ.群岛化适应,指生物类群迁入一系列相互隔离的生态系统中(如岛屿和山地),进而发生快速的适应性进化。请回答下列问题:

(1)适应辐射是 的结果, 等可遗传的变异是适应形成的必要条件之一。

(2)达尔文在加拉帕戈斯群岛发现的13种地雀就是适应辐射的产物,属于适应辐射中的 类型,这13种地雀的存在体现了生物的 多样性。

(3)以下属于适应辐射的有 (填序号,多选)。

①蝙蝠以回声定位捕食猎物,而灯蛾科昆虫能发射超声波使其失灵

②高纬度和海拔较高地区的山地植物,体型普遍矮小,叶片表面密布绒毛

③起源于盾皮鱼的各种软骨鱼类和硬骨鱼类分别生活于各自的水环境中

④翼手目包括多种蝙蝠,有的吃花蜜和花粉,有的吃昆虫,还有吸血蝠和食鱼蝠等

(4)为了探索鼠尾草属部分植物的适应辐射机制,科研小组对传粉者熊蜂的体长与鼠尾草花冠长度的关系进行研究,统计结果如图2所示。熊蜂的体型大小与花冠长度呈 (填“正相关”或“负相关”)。这一结果与传统上“长口器吸食长花冠内的花蜜”的进化模式相悖,该现象产生的原因可能是当体型大的熊蜂访问花冠 (填“长”或“短”)的花时,因受花冠口限制而导致 。还有部分鼠尾草属植物的传粉媒介从蜂类向鸟类转变,这说明植物、蜂类和鸟类在相互选择中 。

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

五年高考练

1.B

对电泳图解读如图,据图可知:含A3基因的个体有2个A3A3、15个A1A3、35个A2A3,所以A3的基因频率=×100%=27%,B正确。

2.C 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,鲟类的形态结构属于比较解剖学证据,A正确。鲟类进化存在生物与环境之间的协同进化,不同水域的环境条件存在差异,B正确。依据题干可知,不同类群的鲟类有着相似、但不完全相同的形态结构,说明鲟类的形态结构变化可更好地适应不断变化的环境,C错误。线粒体基因组作为真核生物基因组的重要组成部分,在研究进化关系时有重要价值,D正确。

3.D 陆地动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢骨痕迹的保留,说明其可能起源于陆地动物,A正确;人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化,B正确;具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在过,也说明该生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C正确;蚯蚓没有后肢的痕迹器官,但可能有其他痕迹器官和四足动物类似,也可能是和四足动物类似的痕迹器官在进化中消失了,不能说明其和四足动物没有共同祖先,D错误。

4.B 由题可知,该动物种群的雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上的h基因决定,所以种群中Zh的基因频率为10%,B正确;在该动物种群中患病个体的基因型有ZhW和ZhZh,由于雌性和雄性个体数的比例为1∶1,该种群个体患病概率为(10%+10%×10%)×=5.5%,A错误;若只考虑该对基因,该动物种群繁殖一代后有5种基因型,即ZhZh、ZHZh、ZHZH、ZHW、ZhW,C错误;若该种群中患甲病的雄性个体减少,h基因的频率会随之减少,群体中H基因的频率会增加,D错误。

5.D W基因来自小鼠,转入无翅果蝇胚胎后,果蝇发育为有翅,由于W基因未整合到基因组,因此果蝇性状的改变是因为W基因的表达,且果蝇中h基因未被破坏,故推测W基因在小鼠和果蝇中的功能可能不同,A正确;H基因决定了果蝇有翅,而W基因转入无翅果蝇后,果蝇也发育为有翅,说明H、W基因序列可能具有高度相似性,B正确;在种群数量足够大,没有迁入、迁出、突变等条件下,种群个体间随机交配,基因频率是相对稳定的,所以种群中H、h基因频率可能保持相对恒定,C正确;决定进化方向的是自然选择,而不是基因,D错误。

6.A 对三种不同选择模式分析如下,可知三种类型的选择都会使种群基因频率发生定向变化,A错误。

选择模式 图形分析 选项分析

稳定选择 淘汰横坐标两端(表型频率低)的个体 有利于表型频率高的个体,B正确

定向选择 淘汰横坐标某一端(某种表型频率低)的个体 种群表型均值发生偏移,C正确

分裂选择 淘汰表型频率高的个体 不利于表型频率高的个体,会使其表型频率降低,D正确

7.B 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向进化;据图可知,在区域A中,Est基因频率逐渐下降,说明该种蚊子的Est基因频率发生了定向改变,A错误。在区域A中,喷洒杀虫剂使该种蚊子Est基因频率下降,随着远离海岸线,区域A中该种蚊子Est基因频率的下降主要是由不携带Est基因个体的迁入和含Est基因个体的迁出导致的,B正确。距海岸线0~60 km区域内,杀虫剂的浓度不同,所以杀虫剂对蚊子的选择作用不同,即蚊子受到杀虫剂的选择压力不同,C错误。新物种形成的标志是产生生殖隔离,故区域A中的蚊子中Est基因频率的变化,不一定导致其快速形成新物种,D错误。

8.A 由题意可知,二倍体爬山虎给二倍体葡萄受粉,会获得无子葡萄,说明两者杂交无法产生可育后代,存在生殖隔离,A正确;爬山虎的花粉刺激葡萄的子房发育成无子葡萄,但葡萄遗传物质并未发生改变,没有发生基因突变,所以无子性状不会遗传,无子葡萄经无性繁殖产生的植株可以结子,B、C错误;无子葡萄的果肉细胞由母本子房壁发育而来,染色体组与母本相同,有两个染色体组,D错误。

9.A

牵牛花 花色(基因型) 挥发物质 传粉昆虫

甲 白(aa) 多 蛾类(主要)

乙 紫(A_) 少 蜂类(主要)

转入A基 因的甲 紫(A_) 多 蛾类减少, 蜂类增多

对题干信息整理如表,可知花色是吸引蛾类传粉的决定性因素,D错误。在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但这种选择优势不影响基因突变的速度,B错误。甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,避免了两物种间相互传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确。将A基因引入甲植物种群后,会改变甲植物种群的基因库,C错误。

10.C 燕麦起源于燕麦属,AA和CCDD杂交得到异源三倍体ACD,ACD不育,需诱导其染色体数目加倍后才能形成AACCDD的燕麦,故燕麦是起源于同一祖先的异源六倍体,A、B错误;燕麦多倍化的原理是染色体数目变异,是可遗传的变异,C正确;燕麦中A和D基因组由A/D基因组祖先进化而来,二者与C基因组亲缘关系较远,故A和D基因组同源性大,D与C同源性小,D错误。

三年模拟练

1.B 研究生物进化最直接、最重要的证据是化石,A错误;线粒体DNA、Y染色体DNA分别来自母方的卵细胞和父方的精子,故能分别反映母方、父方的遗传信息,B正确;欧洲血统的现代人类中大约有1%至4%的基因来自尼安德特人,说明尼安德特人和4万年前走出非洲的人类可能存在基因交流,C错误;人工环境与自然环境不可能完全隔离,人的进化不可能完全摆脱自然界的影响,D错误。

2.B 青蛙与蜗牛之间为捕食关系,它们之间通过捕食关系实现了协同进化,进而有利于生物群落稳定性,A正确;C点到E点对应的时期为生物防治期,经过青蛙和蜗牛之间的相互制约,蜗牛的数量处于相对稳定状态,且能较长时间维持,即E点之后蜗牛数量在某一范围内波动,B错误;根据拉马克的观点分析,蜗牛抗药性变异产生于杀虫剂R使用后,即蜗牛为了抵抗杀虫剂而产生了抗药性,C正确。

3.D 若该基因只位于X染色体上,在Ⅲ时间段,由题图可知XA的基因频率是20%,由于雄性只有一条X染色体,则雄性中XAY的基因型频率=XA的基因频率=20%,A正确。若该基因位于常染色体上,在Ⅰ和Ⅲ的两个时间段中,杂合子的基因型频率都是2×80%×20%=32%,Ⅱ时间段中存在A和a基因频率相等的时段(A=a=50%),此时杂合子的基因型频率可以达到最大值,为2×50%×50%=50%,B正确。由于在Ⅰ和Ⅲ时间段中,A和a的基因频率都不变,该群体的交配方式是自由交配,所以后代的基因型频率也分别都不变,C正确。生物进化的标志是种群基因频率的改变(而不是基因型频率的改变),经历了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段的多次繁殖,基因频率发生了改变,所以该种群发生了进化,D错误。

4.C 开通生态走廊前,路东AA、Aa个体多,即灰色鼠多;路西aa个体多,即棕色鼠多,说明开通生态走廊前,铁路两侧的自然选择对毛色的结果不同,A正确。已知基因型个体数,基因频率的计算公式为:

A的基因频率=×100%

开通生态走廊前,路东的A基因频率=(2×400+300)÷[2×(400+300+300)]×100%=55%,路西的A基因频率=(2×100+300)÷[2×(100+300+600)]×100%=25%,B正确。判断生物是否发生进化,要看种群基因频率是否改变,而不是基因型频率,C错误。

5.BCD 种群X内部的个体为同一物种,种群内部个体的差异体现了遗传多样性,A正确;物种形成不一定经过地理隔离,生殖隔离是新物种形成的必要条件,B错误;云岭山系鸟类新物种的形成是不同物种之间、生物与无机环境之间协同进化的结果,C错误;不同海拔的选择使种群的基因频率发生定向改变,不能使种群发生定向的变异,D错误。

6.答案 (1)地理 生殖 3 (2)A C (3)幼年 (4)增加实验次数,进行平行实验

解析 (1)这3个池塘中的孔雀鱼存在着地理隔离,而不存在生殖隔离,属于3个种群。(2)理论上,C池塘中没有天敌,雄性孔雀鱼的平均斑点数最多;A池塘中的矛丽鱼是孔雀鱼的主要捕食者,而拥有斑点数量更多的雄鱼更容易被天敌发现而被捕食,故A池塘中的雄性孔雀鱼平均斑点数最少。(3)成年雄性孔雀鱼的体表才会出现斑点,加入了溪鳉鱼的B池塘中,雄性孔雀鱼的平均斑点数是最多的,可能是因为溪鳉鱼主要捕食孔雀鱼的幼年个体。(4)该实验结果存在一定的偶然性,若要增强结果的可信度,可遵循平行重复原则,增加实验次数。

7.答案 (1)(长期)自然选择 突变和基因重组 (2)群岛化适应(Ⅲ) 物种 (3)③④ (4)负相关 长 熊蜂无法完全进入花冠内吸取花蜜,影响传粉 协同进化

解析 (2)达尔文在加拉帕戈斯群岛发现的13种地雀就是适应辐射的产物,根据题干中的信息可判断,该适应辐射属于群岛化适应(Ⅲ)类型,这13种地雀已经成为不同的物种,因此它们的存在体现了生物的物种多样性。(3)①蝙蝠以回声定位捕食猎物,而灯蛾科昆虫能发射超声波使其失灵,该现象体现的是适应的相对性,不属于适应辐射现象,①错误;②高纬度和海拔较高地区的山地植物,体型普遍矮小,叶片表面密布绒毛,该现象体现的是适应性,不属于适应辐射现象,②错误;③各种软骨鱼类和硬骨鱼类起源于共同的祖先——盾皮鱼,二者分别生活于各自的水环境中,这是适应辐射现象,③正确;④翼手目包括多种蝙蝠,有的吃花蜜和花粉,有的吃昆虫,还有吸血蝠和食鱼蝠,这些蝙蝠是由共同的祖先进化来的,属于适应辐射现象,④正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中生物学必修2

综合拔高练

五年高考练

考点1 基因频率的变化和生物进化

1.(2023湖北,18)某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行PCR扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。该种群中A3的基因频率是( )

A.52% B.27% C.26% D.2%

2.(2024黑吉辽,8)鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )

A.鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C.鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D.研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

3.(2024浙江1月选考,6)痕迹器官是生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢骨痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

4.(2024湖北,14)某二倍体动物的性别决定方式为ZW型,雌性和雄性个体数的比例为1∶1。该动物种群处于遗传平衡,雌性个体中有1/10患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( )

A.该种群有11%的个体患该病

B.该种群h基因的频率是10%

C.只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型共有6种

D.若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,H基因频率不变

5.(2023重庆,5)果蝇有翅(H)对无翅(h)为显性。在某实验室繁育的果蝇种群中,部分无翅果蝇胚胎被转入小鼠W基因后(不整合到基因组),会发育成有翅果蝇,随后被放回原种群。下列推测不合理的是( )

A.W基因在不同物种中功能可能不同

B.H、W基因序列可能具有高度相似性

C.种群中H、h基因频率可能保持相对恒定

D.转入W基因的果蝇可能决定该种群朝有翅方向进化

6.(2023海南,10)某学者按选择结果将自然选择分为三种类型,即稳定选择、定向选择和分裂选择,如图。横坐标是按一定顺序排布的种群个体表型特征,纵坐标是表型频率,阴影区是环境压力作用的区域。下列有关叙述错误的是( )

A.三种类型的选择对种群基因频率变化的影响是随机的

B.稳定选择有利于表型频率高的个体

C.定向选择的结果是使种群表型均值发生偏移

D.分裂选择对表型频率高的个体不利,使其表型频率降低

7.(2024河北,6)为控制地中海沿岸某陆地区域蚊子的数量,每年在距海岸线0~20 km范围内(区域A)喷洒杀虫剂。某种蚊子的Est基因与毒素降解相关,其基因频率如图所示。下列分析正确的是( )

A.在区域A中,该种蚊子的Est基因频率发生不定向改变

B.随着远离海岸线,区域A中该种蚊子Est基因频率的下降主要由迁入和迁出导致

C.距海岸线0~60 km区域内,蚊子受到杀虫剂的选择压力相同

D.区域A中的蚊子可快速形成新物种

考点2 物种形成和生物多样性

8.(2023辽宁,2)葡萄与爬山虎均是葡萄科常见植物,将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,可获得无子葡萄。下列叙述正确的是( )

A.爬山虎和葡萄之间存在生殖隔离

B.爬山虎花粉引起葡萄果实发生了基因突变

C.无子葡萄经无性繁殖产生的植株仍结无子果实

D.无子葡萄的果肉细胞含一个染色体组

9.(2023湖北,17)现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制,含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

10.(2023江苏,10)2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体

B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的

C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的

D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大

三年模拟练

应用实践

1.(2024重庆一中月考)现代智人起源于非洲的观点,得到更多证据的支持,如图为现代人类演化的部分路线。斯万特·帕博团队对尼安德特人遗骸中的线粒体DNA和核DNA进行了研究和测序,发现欧洲血统的现代人类中大约有1%至4%的基因来自尼安德特人。下列说法正确的是( )

A.基因组测序是研究生物进化最直接、最重要的证据

B.线粒体DNA、Y染色体DNA能分别反映母方、父方的遗传信息

C.尼安德特人和4万年前走出非洲的人类一定没有基因交流

D.现代人类生活在人工环境中,其进化一定不再受自然选择的影响

2.(2024山东青岛期末)夏季玉米田中蜗牛危害严重,会使玉米无法进行传粉,其分泌的黏液、污染物等易引发有害菌侵染导致腐烂病。为了防治蜗牛,起初菜农喷洒杀虫剂R,但几年后效果不明显,于是改用放养青蛙的措施,如图是几年中蜗牛种群数量变化的曲线。下列说法错误的是( )

A.青蛙与蜗牛的协同进化关系有利于生物群落稳定性

B.C点到E点对应的时期为生物防治期,E点之后蜗牛数量不会发生变化

C.根据拉马克的观点分析,蜗牛抗药性变异产生于杀虫剂R使用后

D.根据现代生物进化理论,蜗牛种群进化的实质是种群基因频率发生改变

3.(2024辽宁沈阳期中)在一个果蝇种群中,雌雄果蝇数量相等,且雌雄个体之间可以自由交配。果蝇在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段经历多次繁殖过程,定期随机抽取计算出A和a的基因频率,其变化曲线如图所示(实线表示A的基因频率变化,虚线表示a的基因频率变化)。下列叙述错误的是( )

A.若该基因只位于X染色体上,在Ⅲ时间段,XAY在雄性中的概率为20%

B.若该基因位于常染色体上,在Ⅰ和Ⅲ的时间段中杂合子的基因型频率都是32%,Ⅱ时间段中杂合子的基因型频率可以达到最大值

C.在Ⅰ和Ⅲ时间段中A和a的基因频率不变,多次繁殖的后代基因型频率也分别都不变

D.经历了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段的多次繁殖,基因型频率的改变使该种群发生了进化

4.(2023湖北荆州月考)生态廊道是指适宜生物移动(扩散)、生活、迁移、交换的通道,可以将相邻的动物栖息环境或与之隔离、孤立、分散的其他生境(物种和种群赖以生存的生态环境)相连,从而减小生境破碎化对生物多样性的威胁。研究人员分别调查了某铁路东、西两侧的田鼠种群的基因型频率及开通生态走廊后的基因型频率(鼠群毛色受等位基因A/a控制,灰色对棕色为显性),结果如表。下列相关叙述错误的是( )

地点 开通生态走廊前 开通生 态走廊后

路东 路西

基因型 AA 400 100 600

Aa 300 300 600

aa 300 600 800

A.开通生态走廊前,铁路两侧的自然选择对毛色的结果不同,灰色鼠适合在路东生存

B.开通生态走廊前,路两侧的A的基因频率分别为55%、25%

C.开通生态走廊前与后Aa的基因型频率不变,故路两侧的田鼠种群没有进化

D.生态走廊的开通突破了地理隔离,有利于保护基因多样性和物种多样性

5.(多选题)(2024河北沧州月考)鸟类学家对我国云岭山系的鸟类做了统计研究,发现两个不同的鸣禽物种(物种1分布于中海拔,但物种2分布于低海拔)是由原本分布在中海拔区域的某原始种群X演变而来,推测的演化进程如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.种群X内部个体间体型、翅长方面的差异,体现了遗传多样性

B.物种1和物种2的形成过程说明地理隔离是物种形成的必要条件

C.云岭山系鸟类新物种的形成仅是生物与环境之间协同进化的结果

D.不同海拔的选择使两个种群发生了不同类型的定向变异

6.成年雄性孔雀鱼的体表会出现颜色鲜艳的斑点,斑点的数量取决于相互矛盾的两种选择,即拥有斑点数量更多的雄鱼更容易吸引到雌鱼,提高交配成功率,但也更容易被天敌发现而被捕食。为了研究以上两种选择的综合作用,科研人员进行了如下实验:

①人工建立3个等大的池塘,分别记为A、B、C,在每个池塘中放养相同品种和数量的雌、雄孔雀鱼幼鱼。

②6个月后,孔雀鱼种群形成,在A池塘中引入孔雀鱼的主要捕食者——矛丽鱼,B池塘中引入了一种危险性较低的捕食者——溪鳉鱼,没有天敌的C池塘作为对照。

③连续培养一段时间,分别统计三个池塘中雄性孔雀鱼的平均斑点数。

根据实验回答相关问题:

(1)这3个池塘中的孔雀鱼存在着 隔离,而不存在 隔离,它们属于 个种群。

(2)实验的预期结果是一段时间后,三个池塘中雄性孔雀鱼的平均斑点数不同,其中斑点数最少的为 池塘,最多的为 池塘。

(3)实际实验结果如下图,与预期结果不同的是,加入了溪鳉鱼的B池塘中,雄性孔雀鱼的平均斑点数反而是最多的。进一步调查发现,造成这一结果的原因可能是溪鳉鱼主要捕食孔雀鱼的 (填“幼年”或“成年”)个体。

(4)有人认为,该实验结果存在一定的偶然性,若要增强结果的可信度,应当 。

迁移创新

7.(2024广东江门月考)适应辐射现象表现为由一个祖先物种进化产生各种各样不同的新物种,从而适应不同环境,形成一个同源的辐射状的进化系统,如图1所示。通常适应辐射可以分为3种基本类型:Ⅰ.环境性适应,指物种能够在不断变化的环境中生存,并分化出不同物种;Ⅱ.普遍性适应,指物种建立了一种全新的特性或能力来适应新环境;Ⅲ.群岛化适应,指生物类群迁入一系列相互隔离的生态系统中(如岛屿和山地),进而发生快速的适应性进化。请回答下列问题:

(1)适应辐射是 的结果, 等可遗传的变异是适应形成的必要条件之一。

(2)达尔文在加拉帕戈斯群岛发现的13种地雀就是适应辐射的产物,属于适应辐射中的 类型,这13种地雀的存在体现了生物的 多样性。

(3)以下属于适应辐射的有 (填序号,多选)。

①蝙蝠以回声定位捕食猎物,而灯蛾科昆虫能发射超声波使其失灵

②高纬度和海拔较高地区的山地植物,体型普遍矮小,叶片表面密布绒毛

③起源于盾皮鱼的各种软骨鱼类和硬骨鱼类分别生活于各自的水环境中

④翼手目包括多种蝙蝠,有的吃花蜜和花粉,有的吃昆虫,还有吸血蝠和食鱼蝠等

(4)为了探索鼠尾草属部分植物的适应辐射机制,科研小组对传粉者熊蜂的体长与鼠尾草花冠长度的关系进行研究,统计结果如图2所示。熊蜂的体型大小与花冠长度呈 (填“正相关”或“负相关”)。这一结果与传统上“长口器吸食长花冠内的花蜜”的进化模式相悖,该现象产生的原因可能是当体型大的熊蜂访问花冠 (填“长”或“短”)的花时,因受花冠口限制而导致 。还有部分鼠尾草属植物的传粉媒介从蜂类向鸟类转变,这说明植物、蜂类和鸟类在相互选择中 。

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

五年高考练

1.B

对电泳图解读如图,据图可知:含A3基因的个体有2个A3A3、15个A1A3、35个A2A3,所以A3的基因频率=×100%=27%,B正确。

2.C 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,鲟类的形态结构属于比较解剖学证据,A正确。鲟类进化存在生物与环境之间的协同进化,不同水域的环境条件存在差异,B正确。依据题干可知,不同类群的鲟类有着相似、但不完全相同的形态结构,说明鲟类的形态结构变化可更好地适应不断变化的环境,C错误。线粒体基因组作为真核生物基因组的重要组成部分,在研究进化关系时有重要价值,D正确。

3.D 陆地动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢骨痕迹的保留,说明其可能起源于陆地动物,A正确;人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化,B正确;具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在过,也说明该生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C正确;蚯蚓没有后肢的痕迹器官,但可能有其他痕迹器官和四足动物类似,也可能是和四足动物类似的痕迹器官在进化中消失了,不能说明其和四足动物没有共同祖先,D错误。

4.B 由题可知,该动物种群的雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上的h基因决定,所以种群中Zh的基因频率为10%,B正确;在该动物种群中患病个体的基因型有ZhW和ZhZh,由于雌性和雄性个体数的比例为1∶1,该种群个体患病概率为(10%+10%×10%)×=5.5%,A错误;若只考虑该对基因,该动物种群繁殖一代后有5种基因型,即ZhZh、ZHZh、ZHZH、ZHW、ZhW,C错误;若该种群中患甲病的雄性个体减少,h基因的频率会随之减少,群体中H基因的频率会增加,D错误。

5.D W基因来自小鼠,转入无翅果蝇胚胎后,果蝇发育为有翅,由于W基因未整合到基因组,因此果蝇性状的改变是因为W基因的表达,且果蝇中h基因未被破坏,故推测W基因在小鼠和果蝇中的功能可能不同,A正确;H基因决定了果蝇有翅,而W基因转入无翅果蝇后,果蝇也发育为有翅,说明H、W基因序列可能具有高度相似性,B正确;在种群数量足够大,没有迁入、迁出、突变等条件下,种群个体间随机交配,基因频率是相对稳定的,所以种群中H、h基因频率可能保持相对恒定,C正确;决定进化方向的是自然选择,而不是基因,D错误。

6.A 对三种不同选择模式分析如下,可知三种类型的选择都会使种群基因频率发生定向变化,A错误。

选择模式 图形分析 选项分析

稳定选择 淘汰横坐标两端(表型频率低)的个体 有利于表型频率高的个体,B正确

定向选择 淘汰横坐标某一端(某种表型频率低)的个体 种群表型均值发生偏移,C正确

分裂选择 淘汰表型频率高的个体 不利于表型频率高的个体,会使其表型频率降低,D正确

7.B 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向进化;据图可知,在区域A中,Est基因频率逐渐下降,说明该种蚊子的Est基因频率发生了定向改变,A错误。在区域A中,喷洒杀虫剂使该种蚊子Est基因频率下降,随着远离海岸线,区域A中该种蚊子Est基因频率的下降主要是由不携带Est基因个体的迁入和含Est基因个体的迁出导致的,B正确。距海岸线0~60 km区域内,杀虫剂的浓度不同,所以杀虫剂对蚊子的选择作用不同,即蚊子受到杀虫剂的选择压力不同,C错误。新物种形成的标志是产生生殖隔离,故区域A中的蚊子中Est基因频率的变化,不一定导致其快速形成新物种,D错误。

8.A 由题意可知,二倍体爬山虎给二倍体葡萄受粉,会获得无子葡萄,说明两者杂交无法产生可育后代,存在生殖隔离,A正确;爬山虎的花粉刺激葡萄的子房发育成无子葡萄,但葡萄遗传物质并未发生改变,没有发生基因突变,所以无子性状不会遗传,无子葡萄经无性繁殖产生的植株可以结子,B、C错误;无子葡萄的果肉细胞由母本子房壁发育而来,染色体组与母本相同,有两个染色体组,D错误。

9.A

牵牛花 花色(基因型) 挥发物质 传粉昆虫

甲 白(aa) 多 蛾类(主要)

乙 紫(A_) 少 蜂类(主要)

转入A基 因的甲 紫(A_) 多 蛾类减少, 蜂类增多

对题干信息整理如表,可知花色是吸引蛾类传粉的决定性因素,D错误。在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但这种选择优势不影响基因突变的速度,B错误。甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,避免了两物种间相互传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确。将A基因引入甲植物种群后,会改变甲植物种群的基因库,C错误。

10.C 燕麦起源于燕麦属,AA和CCDD杂交得到异源三倍体ACD,ACD不育,需诱导其染色体数目加倍后才能形成AACCDD的燕麦,故燕麦是起源于同一祖先的异源六倍体,A、B错误;燕麦多倍化的原理是染色体数目变异,是可遗传的变异,C正确;燕麦中A和D基因组由A/D基因组祖先进化而来,二者与C基因组亲缘关系较远,故A和D基因组同源性大,D与C同源性小,D错误。

三年模拟练

1.B 研究生物进化最直接、最重要的证据是化石,A错误;线粒体DNA、Y染色体DNA分别来自母方的卵细胞和父方的精子,故能分别反映母方、父方的遗传信息,B正确;欧洲血统的现代人类中大约有1%至4%的基因来自尼安德特人,说明尼安德特人和4万年前走出非洲的人类可能存在基因交流,C错误;人工环境与自然环境不可能完全隔离,人的进化不可能完全摆脱自然界的影响,D错误。

2.B 青蛙与蜗牛之间为捕食关系,它们之间通过捕食关系实现了协同进化,进而有利于生物群落稳定性,A正确;C点到E点对应的时期为生物防治期,经过青蛙和蜗牛之间的相互制约,蜗牛的数量处于相对稳定状态,且能较长时间维持,即E点之后蜗牛数量在某一范围内波动,B错误;根据拉马克的观点分析,蜗牛抗药性变异产生于杀虫剂R使用后,即蜗牛为了抵抗杀虫剂而产生了抗药性,C正确。

3.D 若该基因只位于X染色体上,在Ⅲ时间段,由题图可知XA的基因频率是20%,由于雄性只有一条X染色体,则雄性中XAY的基因型频率=XA的基因频率=20%,A正确。若该基因位于常染色体上,在Ⅰ和Ⅲ的两个时间段中,杂合子的基因型频率都是2×80%×20%=32%,Ⅱ时间段中存在A和a基因频率相等的时段(A=a=50%),此时杂合子的基因型频率可以达到最大值,为2×50%×50%=50%,B正确。由于在Ⅰ和Ⅲ时间段中,A和a的基因频率都不变,该群体的交配方式是自由交配,所以后代的基因型频率也分别都不变,C正确。生物进化的标志是种群基因频率的改变(而不是基因型频率的改变),经历了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段的多次繁殖,基因频率发生了改变,所以该种群发生了进化,D错误。

4.C 开通生态走廊前,路东AA、Aa个体多,即灰色鼠多;路西aa个体多,即棕色鼠多,说明开通生态走廊前,铁路两侧的自然选择对毛色的结果不同,A正确。已知基因型个体数,基因频率的计算公式为:

A的基因频率=×100%

开通生态走廊前,路东的A基因频率=(2×400+300)÷[2×(400+300+300)]×100%=55%,路西的A基因频率=(2×100+300)÷[2×(100+300+600)]×100%=25%,B正确。判断生物是否发生进化,要看种群基因频率是否改变,而不是基因型频率,C错误。

5.BCD 种群X内部的个体为同一物种,种群内部个体的差异体现了遗传多样性,A正确;物种形成不一定经过地理隔离,生殖隔离是新物种形成的必要条件,B错误;云岭山系鸟类新物种的形成是不同物种之间、生物与无机环境之间协同进化的结果,C错误;不同海拔的选择使种群的基因频率发生定向改变,不能使种群发生定向的变异,D错误。

6.答案 (1)地理 生殖 3 (2)A C (3)幼年 (4)增加实验次数,进行平行实验

解析 (1)这3个池塘中的孔雀鱼存在着地理隔离,而不存在生殖隔离,属于3个种群。(2)理论上,C池塘中没有天敌,雄性孔雀鱼的平均斑点数最多;A池塘中的矛丽鱼是孔雀鱼的主要捕食者,而拥有斑点数量更多的雄鱼更容易被天敌发现而被捕食,故A池塘中的雄性孔雀鱼平均斑点数最少。(3)成年雄性孔雀鱼的体表才会出现斑点,加入了溪鳉鱼的B池塘中,雄性孔雀鱼的平均斑点数是最多的,可能是因为溪鳉鱼主要捕食孔雀鱼的幼年个体。(4)该实验结果存在一定的偶然性,若要增强结果的可信度,可遵循平行重复原则,增加实验次数。

7.答案 (1)(长期)自然选择 突变和基因重组 (2)群岛化适应(Ⅲ) 物种 (3)③④ (4)负相关 长 熊蜂无法完全进入花冠内吸取花蜜,影响传粉 协同进化

解析 (2)达尔文在加拉帕戈斯群岛发现的13种地雀就是适应辐射的产物,根据题干中的信息可判断,该适应辐射属于群岛化适应(Ⅲ)类型,这13种地雀已经成为不同的物种,因此它们的存在体现了生物的物种多样性。(3)①蝙蝠以回声定位捕食猎物,而灯蛾科昆虫能发射超声波使其失灵,该现象体现的是适应的相对性,不属于适应辐射现象,①错误;②高纬度和海拔较高地区的山地植物,体型普遍矮小,叶片表面密布绒毛,该现象体现的是适应性,不属于适应辐射现象,②错误;③各种软骨鱼类和硬骨鱼类起源于共同的祖先——盾皮鱼,二者分别生活于各自的水环境中,这是适应辐射现象,③正确;④翼手目包括多种蝙蝠,有的吃花蜜和花粉,有的吃昆虫,还有吸血蝠和食鱼蝠,这些蝙蝠是由共同的祖先进化来的,属于适应辐射现象,④正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成