2025人教版高中语文必修下册强化练习题 15 答司马谏议书(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中语文必修下册强化练习题 15 答司马谏议书(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中语文必修下册

*答司马谏议书

基础过关练

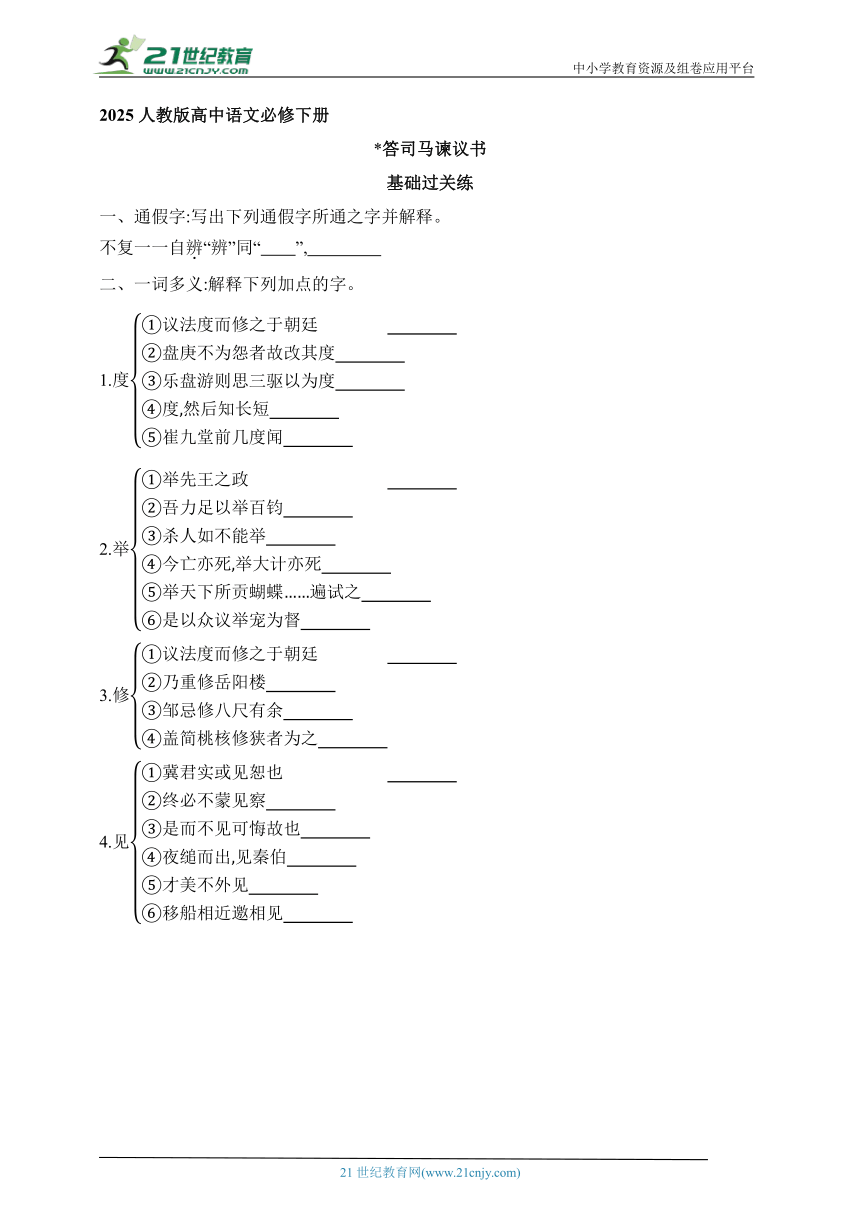

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

不复一一自辨“辨”同“ ”,

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.度

2.举

3.修

4.见

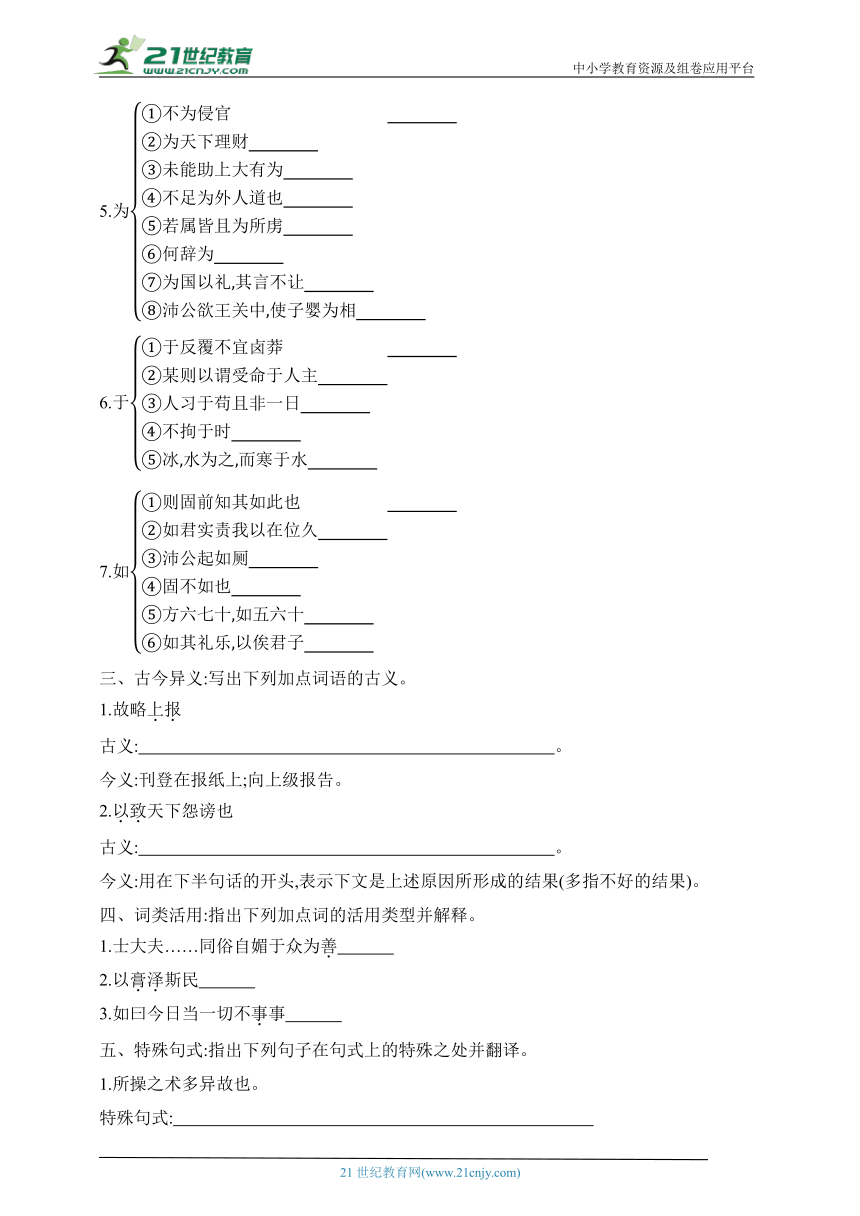

5.为

6.于

7.如

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.故略上报

古义: 。

今义:刊登在报纸上;向上级报告。

2.以致天下怨谤也

古义: 。

今义:用在下半句话的开头,表示下文是上述原因所形成的结果(多指不好的结果)。

四、词类活用:指出下列加点词的活用类型并解释。

1.士大夫……同俗自媚于众为善

2.以膏泽斯民

3.如曰今日当一切不事事

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.所操之术多异故也。

特殊句式:

译文:

2.终必不蒙见察。

特殊句式:

译文:

3.受命于人主,议法度而修之于朝廷。

特殊句式:

译文:

4.则众何为而不汹汹然

特殊句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.范成大多次出任地方官,在各地兴利除弊,但前人一般只看重他出使金国的功绩。( )

2.某些人依仗家庭背景,谋得高位,但真正做起事来,却只知道发脾气、耍性子,什么实际问题也解决不了,名不副实而已。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.古代男子二十岁后,不便直呼其名,故另取一个与本名相关的别名,称之为字。“君实”是司马光的字,“临川”是王安石的字。( )

2.古人写信时,常在正文开头写“某启”。“某”,草稿中用以代指本人名字;“启”是“陈述,禀告”的意思,表示写信人向收信人启白。( )

3.有司,指有具体职务、做具体工作的官吏。古代设官分职,各有专司,故称“有司”。其中“司”指官署。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.《答司马谏议书》中,“ , ”两句直接点明王安石和司马光二人政见常不同的原因,亮出了分歧之所在。

2.《答司马谏议书》中,作者以“ , ”为论证的立足点,针对保守派的指责进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。

3.《答司马谏议书》中,王安石以司马光指出的“ , ”为箭靶,逐一进行反驳,表明了变法的决心。

4.《答司马谏议书》中,针对司马光认为新法“生事”的指责,王安石指出新法的理论根据是“ ”以“ ”,这样的“事”上合先王之道,下利国家百姓,自然不是“生事扰民”。

5.《答司马谏议书》中,王安石举例说明自己改革的合理性和决心的三句话是“ , , ”。

6.《答司马谏议书》中,“ ”一句表明人们没有长远打算,“ ”一句则表明盘庚不因外部原因改变自己的计划。

7.《答司马谏议书》中,王安石认为自己所不能领教的碌碌无为、墨守成规的行为是“ , ”,委婉的口吻中蕴含着锐利的锋芒。

8.王安石在《答司马谏议书》中,借盘庚迁都这一上下都反对的情形,说明反对者众多并不意味着举措有误的两句是“ , ”。

9.《答司马谏议书》中,王安石反驳对方所谓“侵官”之说时,陈述新法经过了朝廷商议、修正,且交给负有专责的官吏去执行这一事实的句子是“ , ”。

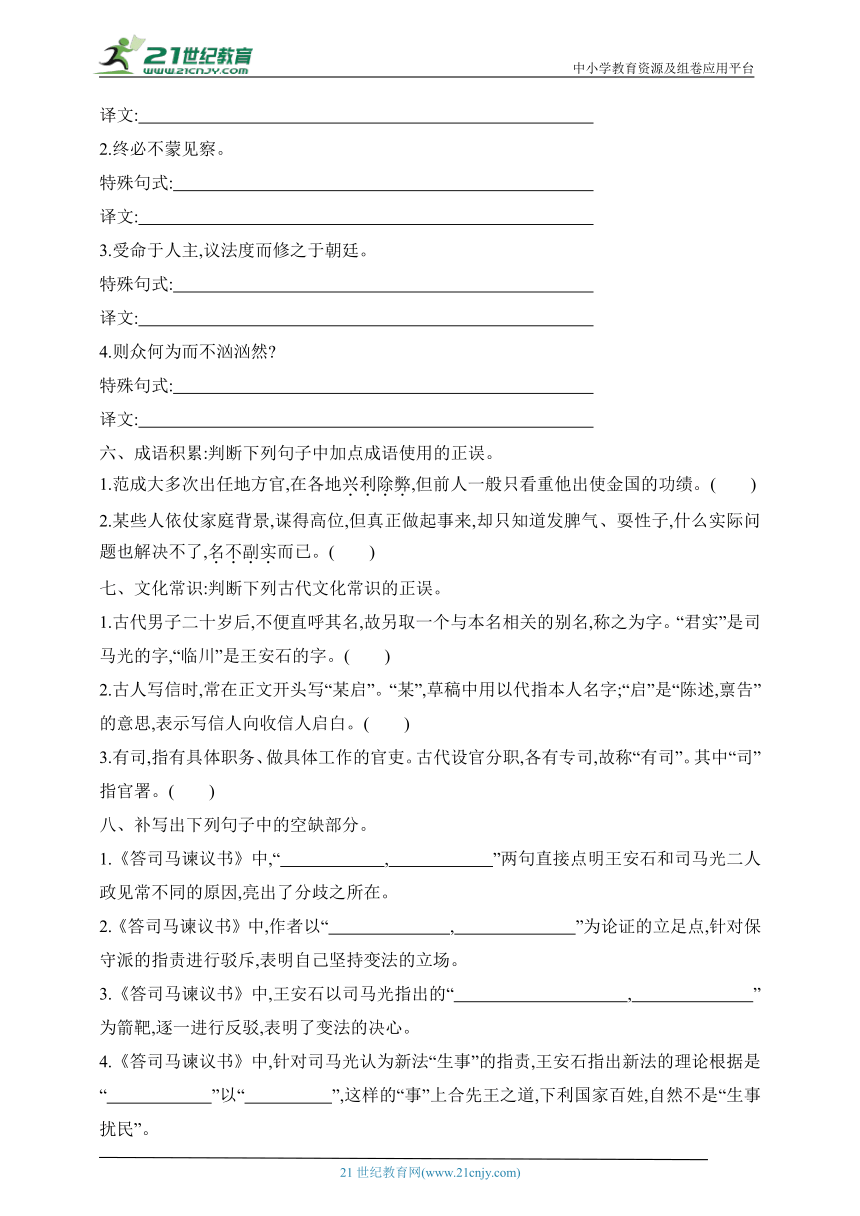

片段阅读练

一、(2024山东淄博期中改编)阅读下面的文言文,完成问题。

夏人犯大顺,庆帅李复圭以陈图方略授钤辖李信等,趣使出战。及败,乃妄奏信罪。彦博暴其非,宰相王安石曲诛信等,秦人冤之。庆州兵乱,彦博言于帝曰:“朝廷行事,务合人心,宜兼采众论,以静重为先。陛下厉精求治,而人心未安,盖更张之过也。祖宗法未必皆不可行,但有偏而不举之敝尔。”安石知为己发,奋然排之曰:“求去民害,何为不可 若万事隳脞,乃西晋之风,何益于治 ”御史张商英欲附安石,摭枢密使他事以摇彦博,坐不实贬。彦博在枢府九年,又以极论市易司监卖果实,损国体敛民怨,为安石所恶,力引去。

(节选自《宋史·文彦博传》,有删改)

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“彦博暴其非”的“非”与成语“无可厚非”中的“非”意思和用法都不同。

B.“秦人冤之”的“冤”与《答司马谏议书》中“膏泽斯民”的“膏泽”用法不同。

C.“但有偏而不举之敝尔”的“举”与《鸿门宴》“杀人如不能举”中的“举”意思相同。

D.“坐不实贬”的“坐”与《登泰山记》中“与子颍坐日观亭”的“坐”用法相同。

2.下列句子的特殊句式与例句不同的一项是( )

例句:为安石所恶,力引去。

A.坐不实贬。

B.不拘于时。

C.舆薪之不见,为不用明焉。

D.终必不蒙见察。

3.根据文章内容,概括文彦博与王安石产生矛盾的原因。

二、(2024辽宁鞍山二模改编)阅读下面的文言文,完成问题。

人存则政举,介甫诚能择良有司而任之,弊法自去;苟有司非其人,虽日授以善法,终无益也。介甫所谓先王之政者,岂非泉府赊贷之事乎 窃观其意,似与今日散青苗钱之意异也。且先王之善政多矣,顾以此独为先务乎 至于辟邪说,难壬人,果能如是,乃国家生民之福也。但恐介甫之座,日相与变法而讲利者,邪说、壬人,为不少矣,彼颂德赞功希意迎合者皆是也,介甫偶未之察耳。盖盘庚遇水灾而迁都,臣民有从者,有违者。盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓尽弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫不恤国事,而同俗自媚哉 盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。

(摘编自司马光《与王介甫第三书》)

4.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.介甫诚能择良有司而任之

是诚不能也

B.苟有司非其人

苟富贵,无相忘

C.岂非泉府赊贷之事

责无旁贷

D.邪说、壬人,为不少矣

当少垂意采察而已

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)彼颂德赞功希意迎合者皆是也,介甫偶未之察耳。

(2)勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓尽弃天下人之言而独行己志也。

6.对于“盘庚迁都”,王安石在《答司马谏议书》中的解读与司马光在本文中的解读有何不同

三年模拟练

(2024湖南长沙长郡中学期末)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

今天下之人恶介甫之甚者,其诋毁无所不至,光独知其不然。介甫固大贤,其失在于用心太过而已。自古圣贤所以治国者,不过使百官各称其职,委任而责成功也。其所以养民者不过轻租税薄赋敛已逋责也。介甫以为此皆腐儒之常谈,于是财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例司,聚文章之士及晓财利之人,使之讲利。孔子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”使彼诚君子邪,则固不能言利;彼诚小人邪,则惟民是虐,以饫上之欲,又可从乎 是知条例一司,已不当置,而置之。又于其中不次用人,往往暴得美官,于是言利之人,各斗智巧,以变更祖宗旧法。以自为功名耳。此其为害已甚矣。又置提举常平广惠仓使者四十余人,使行新法于四方。所遣者虽皆选择才俊,然其中亦有轻佻狂躁、骚扰百姓者。于是士大夫不服,农商丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。迹其本原,咸以此也。夫侵官,乱政也,介甫更以为治术而先施之。贷息钱,鄙事也,介甫更以为王政而力行之。徭役自古皆从民出,介甫更欲敛民钱雇市佣而使之。此三者,常人皆知其不可,而介甫独以为可。非介甫之智不及常人也,直欲求非常之功,而忽常人之所知耳。介甫之智与贤皆过人,及其失也,乃与不及之患均,此光所谓用心太过者也。

(节选自司马光《与王介甫书》,有删改)

材料二:

今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

(节选自王安石《答司马谏议书》)

温故知新

解释下列加点词的意思。

1.恶介甫之甚者——好逸恶劳

2.介甫固大贤——寡固不可以敌众(《齐桓晋文之事》)

3.聚文章之士及晓财利之人——家喻户晓

4.君子喻于义——不言而喻

5.乃与不及之患均——势均力敌

习题演练

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

其所以养A民者B不过轻租C税D薄赋E敛F已逋G责也

2.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.责,文中指责令,与《促织》中“试使斗而才,因责常供”的“责”意思相同。

B.“以变更祖宗旧法”中的“以”与《答司马谏议书》“士大夫多以不恤国事……为善”中的“以”意思不同。

C.“非常之功”中的“非常”与《鸿门宴》“备他盗之出入与非常也”中的“非常”意思相同。

D.举,施行,与《谏逐客书》“举地千里,至今治强”中的“举”意思不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.司马光在信中首先表明了自己的态度,虽然很多人对王安石的诋毁“无所不至”,但他是了解王安石的贤能的。

B.王安石认为谈论古代圣贤的治国养民之策都是老生常谈,于是将财利之事从三司的手中收回改由自己来管理。

C.王安石破格任用一些官员,有的人突然得到很好的官职,于是天下之人斗智斗巧,改变旧制度来求取功名。

D.司马光认为王安石虽然才能与智慧都高于常人,但失误的时候,竟然跟愚者、不贤者的“不及”行为相当。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)使彼诚君子邪,则固不能言利;彼诚小人邪,则惟民是虐。

(2)于是士大夫不服,农商丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。

5.材料二中司马光认为新政“侵官”“生事”“征利”,这三点在材料一中是如何体现的 请结合材料简要概括。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

辩 分辩

二、

1.①制度,法度 ②计划 ③标准,限度 ④丈量 ⑤量词,次,回

2.①施行 ②擎,手向上托物 ③尽 ④兴起,发动 ⑤皆,全 ⑥提拔,推举

3.①修正 ②修理,整治 ③长,这里指身高 ④长

4.①加在动词前称代自己 ②加在动词前表被动 ③看见 ④谒见,拜见 ⑤表现 ⑥见面

5.①表示判断,相当于现代汉语的“是” ②介词,替,给 ③作为 ④介词,跟,同 ⑤和“所”连用,表被动 ⑥句尾语气词,表示反问语气 ⑦治,治理 ⑧担任,充当

6.①介词,在 ②介词,从 ③介词,对于 ④介词,引出被动行为的施事者,相当于“被” ⑤介词,表示比较,相当于“比”

7.①像,如同 ②连词,假如 ③往,到……去 ④及,比得上 ⑤或者 ⑥至于

三、

1.回信

2.两个词,以,连词,表示结果,有“因而”的意思;致,招致

四、

1.形容词作名词,好事

2.名词作动词,施恩惠

3.名词作动词,办(事)

五、

1.特殊句式:判断句,“也”表判断。

译文:这是我们所持的政治主张多有不同的缘故。

2.特殊句式:被动句,“见”表被动。

译文:最终也必定不能被(您)理解。

3.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(人主/朝廷)放在句末,正常语序为“于人主受命,于朝廷议法度而修之”。

译文:从君主那里接受命令,在朝廷上商议修正法令制度。

4.特殊句式:宾语前置句,宾语“何”置于“为”之前,正常语序为“则众为何而不汹汹然”。

译文:那么众人又怎么会不凶猛地抨击我呢

六、

1.√ 兴利除弊:兴办有利的事业,除去弊端。

2. 名不副实:名称或名声与实际不相符;有名无实。语境与名称或名声无关,而是指无真才实学,应用“滥竽充数”。

七、

1. “临川”是王安石的籍贯,“介甫”才是王安石的字。

2.√

3. “有司”的“司”是“主管,掌管”的意思。

八、

1.而议事每不合 所操之术多异故也

2.名实已明 而天下之理得矣

3.以为侵官、生事、征利、拒谏 以致天下怨谤也

4.举先王之政 兴利除弊

5.盘庚不为怨者故改其度 度义而后动 是而不见可悔故也

6.人习于苟且非一日 盘庚不为怨者故改其度

7.如曰今日当一切不事事 守前所为而已

8.胥怨者民也 非特朝廷士大夫而已

9.议法度而修之于朝廷 以授之于有司

片段阅读练

1.D A.正确。名词,错误/动词,反对,责怪。B.正确。形容词的意动用法,认为……冤屈/名词作动词,施恩惠。C.正确。“举”,都是全、尽的意思。D.错误。因为/坐在。

2.C A、B、D三项与例句都是被动句。例句“为……所……”表被动;A项“贬”含被动意味,译为“被贬”;B项“于”表被动;D项“见”表被动。C项是判断句。

3.答案 ①文彦博揭露李复圭的过错,而王安石不公正地诛杀了李信等人。②文彦博认为庆州军队叛乱是因为变革的过失,王安石认为这是文彦博在针对自己,自己的变革是正确的。③文彦博竭力陈述市易司监卖果实,有损国体,招致百姓怨恨,被王安石憎恨。

解析 根据“庆帅李复圭以陈图方略……宰相王安石曲诛信等”可知,文彦博揭露李复圭的过错,而王安石不公正地诛杀了李信等人。根据“朝廷行事,务合人心……盖更张之过也”可知,文彦博认为庆州军队叛乱是因为变革的过失;结合“安石知为己发,奋然排之曰:‘求去民害,何为不可……何益于治 ’”可知,王安石认为这是文彦博在针对自己,自己的变革是正确的。根据“彦博在枢府九年……为安石所恶,力引去”可知,文彦博竭力陈述市易司监卖果实,有损国体,招致百姓怨恨,被王安石憎恨。

[参考译文]

夏人侵犯大顺,庆州官长李复圭把阵图策略交给钤辖李信等人,促使他们出战。失败后,就胡乱上奏李信之罪。文彦博揭露他的错误,宰相王安石不公正地诛杀了李信等人,秦人认为他们冤屈。庆州军队叛乱,文彦博向皇帝上言说:“朝廷行事,一定要合于人心,应该兼采众人言论,以安静持重为先。陛下励精图治,可是人心不安定,这是变革的过失。祖宗的法度未必都不能施行,只有片面不全的弊病而已。”王安石知道这是针对自己说的,奋然排斥他说:“谋求消除百姓祸害,有什么不可以 如果万事苛责过细,是西晋的风气,对治国有什么好处呢 ”御史张商英想要依附王安石,摘取枢密使别的事情来动摇文彦博,因为不符合事实被贬。文彦博在枢密院九年,又因竭力陈述市易司监卖果实,有损国体,招致百姓怨恨,被王安石憎恨,尽力引退离任。

4.B A.如果/确实,的确。B.都是“如果”的意思。C.借出/推卸(责任)。D.数量小,不多/稍,略微。

5.答案 (1)他们都是歌功颂德、迎合他人意旨的人,介甫您可能是偶然没有觉察到这种情况吧。

(2)辛劳地开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。

解析 (1)“希意迎合”,迎合他人意旨;“未之察”,宾语前置,应为“未察之”。

(2)“晓”,开导;“卒”,最终;“从”,使……顺从。

6.答案 ①王安石认为盘庚不因为有人怨恨而改变自己的计划,他考虑到迁都合理,然后就采取行动。②司马光认为,盘庚不忍心使用严厉的刑法逼迫大家,所以辛劳地开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。

解析 结合《答司马谏议书》“盘庚不为怨者故改其度……不见可悔故也”可知,王安石认为盘庚不因为有人怨恨而改变自己的计划,他考虑到迁都合理,然后就采取行动。

结合本文“盘庚不忍胁以威刑……而独行己志也”可知,司马光认为,盘庚不忍心使用严厉的刑法逼迫大家,所以辛劳地开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。

[参考译文]

政令需要人来执行,介甫您如果能选择良才在执行部门任职,有弊端的法令自然去除;倘若执行部门所任官吏非其才,即便常常给他们好的法令,终究无所补益。介甫您所说的先王之政,难道不是周朝时的泉府所做的赊贷之事吗 我思考它的意图,似乎与今日借贷青苗钱的意图是有差异的。况且先王的善政很多,反而要独以此为要务吗 至于批驳不正确的言论,责难巧言谄媚之人,果真能如此,那是国家和百姓的福分。只是恐怕介甫您一天天与变法和逐利的人走得越来越近,身边少不了不正确的言论和巧言谄媚的人,他们都是歌功颂德、迎合他人意旨的人,介甫您可能是偶然没有觉察到这种情况吧。盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的。盘庚不忍心用严厉的刑法逼迫大家,所以辛劳的开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。我哪里是劝您不忧虑国事,附和世俗,向众人献媚讨好呢 只是说天下有不同的意见,也希望您能稍微留意体察而已。

三年模拟练

温故知新

1.憎恨,讨厌

2.本来

3.知道,明白

4.明白,知道

5.等同,同样

习题演练

1.答案 BDF

解析 “……者……也”为判断句,“者”后应断开,故在B处断句;“轻租税”“薄赋敛”都是动宾结构,其后应断开,故在D、F两处断开。

2.C A.正确。B.正确。连词,表目的/介词,把。C.“意思相同”错误。不同寻常/意外的变故。两者意思不同。D.正确。施行/攻克,占领。

3.C “于是天下之人斗智斗巧……”错误,由“于是言利之人,各斗智巧”可知,原文说的是“言利之人”,并非“天下之人”。

4.答案 (1)假使他们确实是君子,那么本来就不应谈及利益;他们确实是小人,那么只会残害百姓。

(2)于是士大夫不服从,农人、商人失去了他们的产业,诽谤非议纷纷像沸水翻滚,怨恨、嗟叹之声充满了道路。

解析 (1)“使”,假使,假如;“诚”,确实;“固”,本来;“惟民是虐”,宾语前置,只会残害百姓。

(2)“丧”,失去;“沸腾”,比喻议论纷纷;“盈”,满。

5.答案 ①侵官:剥夺三司掌管的财利之事,建立制置三司条例司。

②生事:设置提举常平广惠仓使者,导致他们借推行新法骚扰百姓。

③征利:放贷款收利息且征收免除徭役的钱。

解析 侵官:结合“介甫以为此皆腐儒之常谈……使之讲利”可知,剥夺三司掌管的财利之事,建立制置三司条例司。生事:结合“又置提举常平广惠仓使者……迹其本原,咸以此也”可知,设置提举常平广惠仓使者,导致他们借推行新法骚扰百姓。征利:结合“贷息钱,鄙事也……雇市佣而使之”可知,放贷款收利息且征收免除徭役的钱。

[参考译文]

材料一:

当今天下十分憎恨您的人,他们诋毁您无所不至,我却认为不是这样的。您本来就是有德行、有才能的人,您的过失在于用心太过罢了。自古以来圣贤的治国之道,不过是使官员们都能胜任所担任的职务,委派任务而责令其取得成功。他们的养民之法,不过是减轻租税、减少赋税、赦免欠债的罪责。您认为这些都是迂腐儒生的老生常谈,于是财利方面的事不再委派三司经管而改由自己管理,又建立制置三司条例司,聚集擅长写文章的人及通晓财利的人,让他们去讲求利益。孔子说:“君子懂得的是义,小人懂得的是利。”假使他们确实是君子,那么本来就不应谈及利益;他们确实是小人,那么只会残害百姓,来满足上官的需要,又怎么能从愿呢 因此知道三司条例司这一官署是不应该设置而设置了。又在官署中不按正常次序用人,(有的人)往往一下子得到好的官职,于是讲利的人各自斗智斗巧,来改变祖宗旧有的法度。借此为自己求取功名罢了。它的危害已经非常严重了。又委任提举常平广惠仓使者四十多人,使他们在各个地方推行新法。所委派的人虽然都是选择出的才能出众之士,但其中也有轻浮狂躁、扰乱百姓的人。于是士大夫不服从,农人、商人失去了他们的产业,诽谤非议纷纷像沸水翻滚,怨恨、嗟叹之声充满了道路。寻求其根本原因,都是推行新法。(说到)侵夺原来官吏的职权,扰乱政治秩序,您反而以为是治国良法而首先实施。放款收利息,是鄙陋的事情,您反而作为王道善政而尽力推行。徭役自古都由人民负担,您反而打算征收免除百姓徭役的钱(由官府)雇集市上的雇工让他们(代为)服役。这几项措施,普通的人都知道不适合,而您独自以为可行。并不是您的智慧比不上普通的人,只是您想要建立非同寻常的功业,却忽略了普通人所知道的。您的智慧与贤能都超过了一般人,等到失误的时候产生的危害,竟然跟愚者、不贤者的“不及”行为产生的危害相当,这就是我所说的用心太过。

材料二:

见《疑难破》。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中语文必修下册

*答司马谏议书

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

不复一一自辨“辨”同“ ”,

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.度

2.举

3.修

4.见

5.为

6.于

7.如

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.故略上报

古义: 。

今义:刊登在报纸上;向上级报告。

2.以致天下怨谤也

古义: 。

今义:用在下半句话的开头,表示下文是上述原因所形成的结果(多指不好的结果)。

四、词类活用:指出下列加点词的活用类型并解释。

1.士大夫……同俗自媚于众为善

2.以膏泽斯民

3.如曰今日当一切不事事

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.所操之术多异故也。

特殊句式:

译文:

2.终必不蒙见察。

特殊句式:

译文:

3.受命于人主,议法度而修之于朝廷。

特殊句式:

译文:

4.则众何为而不汹汹然

特殊句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.范成大多次出任地方官,在各地兴利除弊,但前人一般只看重他出使金国的功绩。( )

2.某些人依仗家庭背景,谋得高位,但真正做起事来,却只知道发脾气、耍性子,什么实际问题也解决不了,名不副实而已。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.古代男子二十岁后,不便直呼其名,故另取一个与本名相关的别名,称之为字。“君实”是司马光的字,“临川”是王安石的字。( )

2.古人写信时,常在正文开头写“某启”。“某”,草稿中用以代指本人名字;“启”是“陈述,禀告”的意思,表示写信人向收信人启白。( )

3.有司,指有具体职务、做具体工作的官吏。古代设官分职,各有专司,故称“有司”。其中“司”指官署。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.《答司马谏议书》中,“ , ”两句直接点明王安石和司马光二人政见常不同的原因,亮出了分歧之所在。

2.《答司马谏议书》中,作者以“ , ”为论证的立足点,针对保守派的指责进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。

3.《答司马谏议书》中,王安石以司马光指出的“ , ”为箭靶,逐一进行反驳,表明了变法的决心。

4.《答司马谏议书》中,针对司马光认为新法“生事”的指责,王安石指出新法的理论根据是“ ”以“ ”,这样的“事”上合先王之道,下利国家百姓,自然不是“生事扰民”。

5.《答司马谏议书》中,王安石举例说明自己改革的合理性和决心的三句话是“ , , ”。

6.《答司马谏议书》中,“ ”一句表明人们没有长远打算,“ ”一句则表明盘庚不因外部原因改变自己的计划。

7.《答司马谏议书》中,王安石认为自己所不能领教的碌碌无为、墨守成规的行为是“ , ”,委婉的口吻中蕴含着锐利的锋芒。

8.王安石在《答司马谏议书》中,借盘庚迁都这一上下都反对的情形,说明反对者众多并不意味着举措有误的两句是“ , ”。

9.《答司马谏议书》中,王安石反驳对方所谓“侵官”之说时,陈述新法经过了朝廷商议、修正,且交给负有专责的官吏去执行这一事实的句子是“ , ”。

片段阅读练

一、(2024山东淄博期中改编)阅读下面的文言文,完成问题。

夏人犯大顺,庆帅李复圭以陈图方略授钤辖李信等,趣使出战。及败,乃妄奏信罪。彦博暴其非,宰相王安石曲诛信等,秦人冤之。庆州兵乱,彦博言于帝曰:“朝廷行事,务合人心,宜兼采众论,以静重为先。陛下厉精求治,而人心未安,盖更张之过也。祖宗法未必皆不可行,但有偏而不举之敝尔。”安石知为己发,奋然排之曰:“求去民害,何为不可 若万事隳脞,乃西晋之风,何益于治 ”御史张商英欲附安石,摭枢密使他事以摇彦博,坐不实贬。彦博在枢府九年,又以极论市易司监卖果实,损国体敛民怨,为安石所恶,力引去。

(节选自《宋史·文彦博传》,有删改)

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“彦博暴其非”的“非”与成语“无可厚非”中的“非”意思和用法都不同。

B.“秦人冤之”的“冤”与《答司马谏议书》中“膏泽斯民”的“膏泽”用法不同。

C.“但有偏而不举之敝尔”的“举”与《鸿门宴》“杀人如不能举”中的“举”意思相同。

D.“坐不实贬”的“坐”与《登泰山记》中“与子颍坐日观亭”的“坐”用法相同。

2.下列句子的特殊句式与例句不同的一项是( )

例句:为安石所恶,力引去。

A.坐不实贬。

B.不拘于时。

C.舆薪之不见,为不用明焉。

D.终必不蒙见察。

3.根据文章内容,概括文彦博与王安石产生矛盾的原因。

二、(2024辽宁鞍山二模改编)阅读下面的文言文,完成问题。

人存则政举,介甫诚能择良有司而任之,弊法自去;苟有司非其人,虽日授以善法,终无益也。介甫所谓先王之政者,岂非泉府赊贷之事乎 窃观其意,似与今日散青苗钱之意异也。且先王之善政多矣,顾以此独为先务乎 至于辟邪说,难壬人,果能如是,乃国家生民之福也。但恐介甫之座,日相与变法而讲利者,邪说、壬人,为不少矣,彼颂德赞功希意迎合者皆是也,介甫偶未之察耳。盖盘庚遇水灾而迁都,臣民有从者,有违者。盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓尽弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫不恤国事,而同俗自媚哉 盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。

(摘编自司马光《与王介甫第三书》)

4.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.介甫诚能择良有司而任之

是诚不能也

B.苟有司非其人

苟富贵,无相忘

C.岂非泉府赊贷之事

责无旁贷

D.邪说、壬人,为不少矣

当少垂意采察而已

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)彼颂德赞功希意迎合者皆是也,介甫偶未之察耳。

(2)勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓尽弃天下人之言而独行己志也。

6.对于“盘庚迁都”,王安石在《答司马谏议书》中的解读与司马光在本文中的解读有何不同

三年模拟练

(2024湖南长沙长郡中学期末)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

今天下之人恶介甫之甚者,其诋毁无所不至,光独知其不然。介甫固大贤,其失在于用心太过而已。自古圣贤所以治国者,不过使百官各称其职,委任而责成功也。其所以养民者不过轻租税薄赋敛已逋责也。介甫以为此皆腐儒之常谈,于是财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例司,聚文章之士及晓财利之人,使之讲利。孔子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”使彼诚君子邪,则固不能言利;彼诚小人邪,则惟民是虐,以饫上之欲,又可从乎 是知条例一司,已不当置,而置之。又于其中不次用人,往往暴得美官,于是言利之人,各斗智巧,以变更祖宗旧法。以自为功名耳。此其为害已甚矣。又置提举常平广惠仓使者四十余人,使行新法于四方。所遣者虽皆选择才俊,然其中亦有轻佻狂躁、骚扰百姓者。于是士大夫不服,农商丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。迹其本原,咸以此也。夫侵官,乱政也,介甫更以为治术而先施之。贷息钱,鄙事也,介甫更以为王政而力行之。徭役自古皆从民出,介甫更欲敛民钱雇市佣而使之。此三者,常人皆知其不可,而介甫独以为可。非介甫之智不及常人也,直欲求非常之功,而忽常人之所知耳。介甫之智与贤皆过人,及其失也,乃与不及之患均,此光所谓用心太过者也。

(节选自司马光《与王介甫书》,有删改)

材料二:

今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

(节选自王安石《答司马谏议书》)

温故知新

解释下列加点词的意思。

1.恶介甫之甚者——好逸恶劳

2.介甫固大贤——寡固不可以敌众(《齐桓晋文之事》)

3.聚文章之士及晓财利之人——家喻户晓

4.君子喻于义——不言而喻

5.乃与不及之患均——势均力敌

习题演练

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

其所以养A民者B不过轻租C税D薄赋E敛F已逋G责也

2.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.责,文中指责令,与《促织》中“试使斗而才,因责常供”的“责”意思相同。

B.“以变更祖宗旧法”中的“以”与《答司马谏议书》“士大夫多以不恤国事……为善”中的“以”意思不同。

C.“非常之功”中的“非常”与《鸿门宴》“备他盗之出入与非常也”中的“非常”意思相同。

D.举,施行,与《谏逐客书》“举地千里,至今治强”中的“举”意思不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.司马光在信中首先表明了自己的态度,虽然很多人对王安石的诋毁“无所不至”,但他是了解王安石的贤能的。

B.王安石认为谈论古代圣贤的治国养民之策都是老生常谈,于是将财利之事从三司的手中收回改由自己来管理。

C.王安石破格任用一些官员,有的人突然得到很好的官职,于是天下之人斗智斗巧,改变旧制度来求取功名。

D.司马光认为王安石虽然才能与智慧都高于常人,但失误的时候,竟然跟愚者、不贤者的“不及”行为相当。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)使彼诚君子邪,则固不能言利;彼诚小人邪,则惟民是虐。

(2)于是士大夫不服,农商丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。

5.材料二中司马光认为新政“侵官”“生事”“征利”,这三点在材料一中是如何体现的 请结合材料简要概括。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

辩 分辩

二、

1.①制度,法度 ②计划 ③标准,限度 ④丈量 ⑤量词,次,回

2.①施行 ②擎,手向上托物 ③尽 ④兴起,发动 ⑤皆,全 ⑥提拔,推举

3.①修正 ②修理,整治 ③长,这里指身高 ④长

4.①加在动词前称代自己 ②加在动词前表被动 ③看见 ④谒见,拜见 ⑤表现 ⑥见面

5.①表示判断,相当于现代汉语的“是” ②介词,替,给 ③作为 ④介词,跟,同 ⑤和“所”连用,表被动 ⑥句尾语气词,表示反问语气 ⑦治,治理 ⑧担任,充当

6.①介词,在 ②介词,从 ③介词,对于 ④介词,引出被动行为的施事者,相当于“被” ⑤介词,表示比较,相当于“比”

7.①像,如同 ②连词,假如 ③往,到……去 ④及,比得上 ⑤或者 ⑥至于

三、

1.回信

2.两个词,以,连词,表示结果,有“因而”的意思;致,招致

四、

1.形容词作名词,好事

2.名词作动词,施恩惠

3.名词作动词,办(事)

五、

1.特殊句式:判断句,“也”表判断。

译文:这是我们所持的政治主张多有不同的缘故。

2.特殊句式:被动句,“见”表被动。

译文:最终也必定不能被(您)理解。

3.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(人主/朝廷)放在句末,正常语序为“于人主受命,于朝廷议法度而修之”。

译文:从君主那里接受命令,在朝廷上商议修正法令制度。

4.特殊句式:宾语前置句,宾语“何”置于“为”之前,正常语序为“则众为何而不汹汹然”。

译文:那么众人又怎么会不凶猛地抨击我呢

六、

1.√ 兴利除弊:兴办有利的事业,除去弊端。

2. 名不副实:名称或名声与实际不相符;有名无实。语境与名称或名声无关,而是指无真才实学,应用“滥竽充数”。

七、

1. “临川”是王安石的籍贯,“介甫”才是王安石的字。

2.√

3. “有司”的“司”是“主管,掌管”的意思。

八、

1.而议事每不合 所操之术多异故也

2.名实已明 而天下之理得矣

3.以为侵官、生事、征利、拒谏 以致天下怨谤也

4.举先王之政 兴利除弊

5.盘庚不为怨者故改其度 度义而后动 是而不见可悔故也

6.人习于苟且非一日 盘庚不为怨者故改其度

7.如曰今日当一切不事事 守前所为而已

8.胥怨者民也 非特朝廷士大夫而已

9.议法度而修之于朝廷 以授之于有司

片段阅读练

1.D A.正确。名词,错误/动词,反对,责怪。B.正确。形容词的意动用法,认为……冤屈/名词作动词,施恩惠。C.正确。“举”,都是全、尽的意思。D.错误。因为/坐在。

2.C A、B、D三项与例句都是被动句。例句“为……所……”表被动;A项“贬”含被动意味,译为“被贬”;B项“于”表被动;D项“见”表被动。C项是判断句。

3.答案 ①文彦博揭露李复圭的过错,而王安石不公正地诛杀了李信等人。②文彦博认为庆州军队叛乱是因为变革的过失,王安石认为这是文彦博在针对自己,自己的变革是正确的。③文彦博竭力陈述市易司监卖果实,有损国体,招致百姓怨恨,被王安石憎恨。

解析 根据“庆帅李复圭以陈图方略……宰相王安石曲诛信等”可知,文彦博揭露李复圭的过错,而王安石不公正地诛杀了李信等人。根据“朝廷行事,务合人心……盖更张之过也”可知,文彦博认为庆州军队叛乱是因为变革的过失;结合“安石知为己发,奋然排之曰:‘求去民害,何为不可……何益于治 ’”可知,王安石认为这是文彦博在针对自己,自己的变革是正确的。根据“彦博在枢府九年……为安石所恶,力引去”可知,文彦博竭力陈述市易司监卖果实,有损国体,招致百姓怨恨,被王安石憎恨。

[参考译文]

夏人侵犯大顺,庆州官长李复圭把阵图策略交给钤辖李信等人,促使他们出战。失败后,就胡乱上奏李信之罪。文彦博揭露他的错误,宰相王安石不公正地诛杀了李信等人,秦人认为他们冤屈。庆州军队叛乱,文彦博向皇帝上言说:“朝廷行事,一定要合于人心,应该兼采众人言论,以安静持重为先。陛下励精图治,可是人心不安定,这是变革的过失。祖宗的法度未必都不能施行,只有片面不全的弊病而已。”王安石知道这是针对自己说的,奋然排斥他说:“谋求消除百姓祸害,有什么不可以 如果万事苛责过细,是西晋的风气,对治国有什么好处呢 ”御史张商英想要依附王安石,摘取枢密使别的事情来动摇文彦博,因为不符合事实被贬。文彦博在枢密院九年,又因竭力陈述市易司监卖果实,有损国体,招致百姓怨恨,被王安石憎恨,尽力引退离任。

4.B A.如果/确实,的确。B.都是“如果”的意思。C.借出/推卸(责任)。D.数量小,不多/稍,略微。

5.答案 (1)他们都是歌功颂德、迎合他人意旨的人,介甫您可能是偶然没有觉察到这种情况吧。

(2)辛劳地开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。

解析 (1)“希意迎合”,迎合他人意旨;“未之察”,宾语前置,应为“未察之”。

(2)“晓”,开导;“卒”,最终;“从”,使……顺从。

6.答案 ①王安石认为盘庚不因为有人怨恨而改变自己的计划,他考虑到迁都合理,然后就采取行动。②司马光认为,盘庚不忍心使用严厉的刑法逼迫大家,所以辛劳地开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。

解析 结合《答司马谏议书》“盘庚不为怨者故改其度……不见可悔故也”可知,王安石认为盘庚不因为有人怨恨而改变自己的计划,他考虑到迁都合理,然后就采取行动。

结合本文“盘庚不忍胁以威刑……而独行己志也”可知,司马光认为,盘庚不忍心使用严厉的刑法逼迫大家,所以辛劳地开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。

[参考译文]

政令需要人来执行,介甫您如果能选择良才在执行部门任职,有弊端的法令自然去除;倘若执行部门所任官吏非其才,即便常常给他们好的法令,终究无所补益。介甫您所说的先王之政,难道不是周朝时的泉府所做的赊贷之事吗 我思考它的意图,似乎与今日借贷青苗钱的意图是有差异的。况且先王的善政很多,反而要独以此为要务吗 至于批驳不正确的言论,责难巧言谄媚之人,果真能如此,那是国家和百姓的福分。只是恐怕介甫您一天天与变法和逐利的人走得越来越近,身边少不了不正确的言论和巧言谄媚的人,他们都是歌功颂德、迎合他人意旨的人,介甫您可能是偶然没有觉察到这种情况吧。盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的。盘庚不忍心用严厉的刑法逼迫大家,所以辛劳的开导解释,最终化解了矛盾,使大家都顺从,并不是说废弃所有人的意见而独按自己的想法去做。我哪里是劝您不忧虑国事,附和世俗,向众人献媚讨好呢 只是说天下有不同的意见,也希望您能稍微留意体察而已。

三年模拟练

温故知新

1.憎恨,讨厌

2.本来

3.知道,明白

4.明白,知道

5.等同,同样

习题演练

1.答案 BDF

解析 “……者……也”为判断句,“者”后应断开,故在B处断句;“轻租税”“薄赋敛”都是动宾结构,其后应断开,故在D、F两处断开。

2.C A.正确。B.正确。连词,表目的/介词,把。C.“意思相同”错误。不同寻常/意外的变故。两者意思不同。D.正确。施行/攻克,占领。

3.C “于是天下之人斗智斗巧……”错误,由“于是言利之人,各斗智巧”可知,原文说的是“言利之人”,并非“天下之人”。

4.答案 (1)假使他们确实是君子,那么本来就不应谈及利益;他们确实是小人,那么只会残害百姓。

(2)于是士大夫不服从,农人、商人失去了他们的产业,诽谤非议纷纷像沸水翻滚,怨恨、嗟叹之声充满了道路。

解析 (1)“使”,假使,假如;“诚”,确实;“固”,本来;“惟民是虐”,宾语前置,只会残害百姓。

(2)“丧”,失去;“沸腾”,比喻议论纷纷;“盈”,满。

5.答案 ①侵官:剥夺三司掌管的财利之事,建立制置三司条例司。

②生事:设置提举常平广惠仓使者,导致他们借推行新法骚扰百姓。

③征利:放贷款收利息且征收免除徭役的钱。

解析 侵官:结合“介甫以为此皆腐儒之常谈……使之讲利”可知,剥夺三司掌管的财利之事,建立制置三司条例司。生事:结合“又置提举常平广惠仓使者……迹其本原,咸以此也”可知,设置提举常平广惠仓使者,导致他们借推行新法骚扰百姓。征利:结合“贷息钱,鄙事也……雇市佣而使之”可知,放贷款收利息且征收免除徭役的钱。

[参考译文]

材料一:

当今天下十分憎恨您的人,他们诋毁您无所不至,我却认为不是这样的。您本来就是有德行、有才能的人,您的过失在于用心太过罢了。自古以来圣贤的治国之道,不过是使官员们都能胜任所担任的职务,委派任务而责令其取得成功。他们的养民之法,不过是减轻租税、减少赋税、赦免欠债的罪责。您认为这些都是迂腐儒生的老生常谈,于是财利方面的事不再委派三司经管而改由自己管理,又建立制置三司条例司,聚集擅长写文章的人及通晓财利的人,让他们去讲求利益。孔子说:“君子懂得的是义,小人懂得的是利。”假使他们确实是君子,那么本来就不应谈及利益;他们确实是小人,那么只会残害百姓,来满足上官的需要,又怎么能从愿呢 因此知道三司条例司这一官署是不应该设置而设置了。又在官署中不按正常次序用人,(有的人)往往一下子得到好的官职,于是讲利的人各自斗智斗巧,来改变祖宗旧有的法度。借此为自己求取功名罢了。它的危害已经非常严重了。又委任提举常平广惠仓使者四十多人,使他们在各个地方推行新法。所委派的人虽然都是选择出的才能出众之士,但其中也有轻浮狂躁、扰乱百姓的人。于是士大夫不服从,农人、商人失去了他们的产业,诽谤非议纷纷像沸水翻滚,怨恨、嗟叹之声充满了道路。寻求其根本原因,都是推行新法。(说到)侵夺原来官吏的职权,扰乱政治秩序,您反而以为是治国良法而首先实施。放款收利息,是鄙陋的事情,您反而作为王道善政而尽力推行。徭役自古都由人民负担,您反而打算征收免除百姓徭役的钱(由官府)雇集市上的雇工让他们(代为)服役。这几项措施,普通的人都知道不适合,而您独自以为可行。并不是您的智慧比不上普通的人,只是您想要建立非同寻常的功业,却忽略了普通人所知道的。您的智慧与贤能都超过了一般人,等到失误的时候产生的危害,竟然跟愚者、不贤者的“不及”行为产生的危害相当,这就是我所说的用心太过。

材料二:

见《疑难破》。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])