2016届长春版语文九年级下册课件:第9课《词两首》(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016届长春版语文九年级下册课件:第9课《词两首》(共47张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-24 20:06:26 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。导入新课北方冬天的雪,纷纷扬扬地飘落,漫天皆白,玉龙飞舞,引得古往今来无数文人墨客诗兴大发。毛泽东同志的词作《沁园春.雪》就是咏雪的名篇。伟大的无产阶级革命领袖毛泽东为我们展现了一幅怎样的画面,抒发了伟人怎样的情怀?沁园春.雪毛泽东学习目标一、培养学生阅读欣赏诗词的能力和兴趣,体会词作展现的意境、表达的感情,感受作者一种诗意的生活态度?。?

二、体会词作的修辞手法及语言运用的准确性,描写的形象性,蕴含的深刻性。?

三、通过理解诗人的无产阶级革命英雄主义精神,培养学生立下远大抱负,敢于超越前人的精神。重点、难点:?

1.?反复朗读,在朗读中体会词的意境,领略毛泽东的伟大胸怀和伟大人格。?

2.?提高学生的文学修养和审美鉴赏能力。词的理解词,又称长短句。最初称“曲词”,是配乐的。后来逐渐跟音乐分离,成为诗的一种。一首词称为一阕;词若有上下两段,就称为上下阕。词可以没有题目,如果有,写在词牌的后面,比如“沁园春”是词牌名,“雪”是这首词的题目。作者简介写作背景 《沁园春·雪》写于1936年2月。当时,遵义会议确立了毛泽东同志在全党的领导地位。毛泽东同志率领长征部队胜利到达陕北之后,领导全党展开了反抗日本帝国主义的伟大斗争。在陕北清涧(jian)县,毛泽东同志曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬[yuan]上视察地形,欣赏“北国风光”,过后饱含激情地写下了这首气吞山河的壮丽诗篇。

公开发表后,在中国革命何去何从的紧要关头,给人民以鼓舞。初读诗词 培养语感

沁园春 · 雪

1936年2月 毛泽东

北国风光千里冰封万里雪飘望长城内外唯余莽莽大河上下顿失滔滔山舞银蛇原驰蜡象欲与天公试比高须晴日看红妆素裹分外妖娆

江山如此多娇引无数英雄竞折腰惜秦皇汉武略输文采唐宗宋祖稍逊风骚一代天骄成吉思汗只识弯弓射大雕俱往矣数风流人物还看今朝注意下面多音字正确的读音 ①分( )外妖娆 fèn

②竟折( )腰 zhé

③成吉思汗( ) hán

④数( )风流人物 shǔ

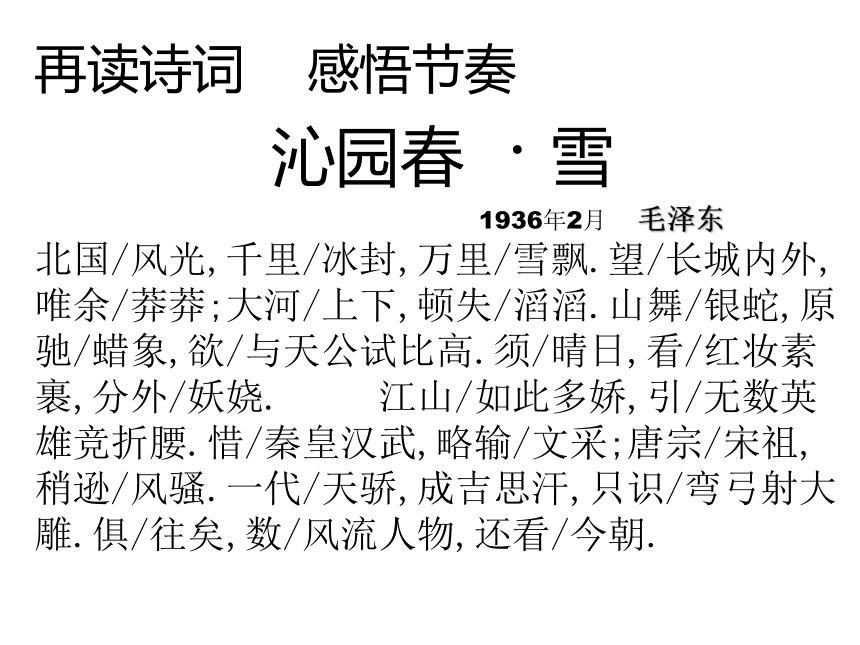

⑤还看今朝( )zhāo 再读诗词 感悟节奏

沁园春 · 雪

1936年2月 毛泽东

北国/风光,千里/冰封,万里/雪飘.望/长城内外,唯余/莽莽;大河/上下,顿失/滔滔.山舞/银蛇,原驰/蜡象,欲/与天公试比高.须/晴日,看/红妆素裹,分外/妖娆. 江山/如此多娇,引/无数英雄竞折腰.惜/秦皇汉武,略输/文采;唐宗/宋祖,稍逊/风骚.一代/天骄,成吉思汗,只识/弯弓射大雕.俱/往矣,数/风流人物,还看/今朝. 三读诗词 领悟内容 1、词的上阕写了什么内容?那句话是总写? 2、望字在词中有什么作用?望到了什么? 3、望到的景色那些是动景,哪些是静景?这里有两个比喻句很精彩,你能找出来吗?1、北国雪景。“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”是总写。

2、统领下文。“望长城内外……欲与天公试比高”

3、长城、黄河是静景,山脉、高原是动景。“山舞银蛇,原驰腊象,欲与天公试比高”1、上阕末尾三句写的是实景还是虚景?从那个词可以看出来?写了什么样的景色? 2、上阕写景抒发了诗人怎样的思想感情?是虚景。从“须”字看出。写作者想象雪后天晴,红日照耀下的美景。

对祖国壮丽河山的热爱、赞美之情。总结上阕:先总写北方雪景。然后写眼前实景,接着写 想象虚景,虚实结合,动静结合写出了“江山如此多娇”。江山如此多娇概括写景具体写景想象写景(实写)(以动写静)(虚写)热爱赞美祖国大好河山(写景、抒情) 1、到底“引”出了那些英雄人物?由哪个字领起?秦皇、汉武、唐宗、宋祖、成吉思汗。由“惜”字领起。秦始皇为中国历史上首位皇帝,杰出的

政治家、军事统帅。

秦始皇是中国历史上第一个使用“

皇帝”称号的君主,对中国和世界

的历史均产生了深远而重大的影

响 汉武帝- 刘彻 (前156-前87)

??? 汉武帝开创了西汉王朝最鼎盛繁荣的时期,奠定了中华民族最基本的版图, 使汉朝成为当时世界上最强大的国家, 汉武帝是中国第一个使用年号的皇帝.他所实行的许多政策和措施,对于以后历史的发展有很大的影响。李世民, 唐太宗开创了历史上的“贞观之治”,经过主动消灭各地割据势力,虚心纳谏 。 为后来全盛的开元盛世奠定了重要的基础,将中国传统农业社会推向鼎盛时期。 宋太祖赵匡胤一生最大的贡献和成就在于重新恢复了华夏主要地区的统一,结束了安史之乱以来长达200年的诸侯割据和军阀战乱局面。

成吉思汗征战终生。

统一了蒙古,为中国统一而战,

是后人难以比肩的战争奇才。

他逢敌必战、战必胜的神奇,

什么人才能称得上战

神?惟有成吉思汗!” 四读诗词 领悟内涵 谁是真正的英雄人物呢?今朝的风流人物。。总结下阕:评论历史英雄人物,

歌颂当代无产阶级革命英雄。引无数英雄竞折腰(议论、抒情)承上启下,引入论述具体评论:“惜”歌颂时代英雄:“数”歌颂无产阶级英雄全词将写景、议论、抒情有机结合,浑然一体,写景是议论、抒情的基础;议论、抒情又深化了写景。

毛泽东的词作大气磅礴,格调高昂,充满了热爱祖国山河,以天下为己任的豪情壮志。小结拓展 你熟悉的对国家、对人民有利的风流人物都有谁呢?你身边有这样的人吗?他们有过那些贡献?你心目中的“风流人物” 应具备哪些素质?我们应学习他们什么精神?返回首页作业研读探究导入新课毛泽东不仅是我们中国人民的伟大领袖,中国无产阶级革命家、政治家和军事家,还是一位浪漫主义诗人,书法家。这节课我们再来学习一首毛泽东的词《浪淘沙北戴河》学习目标1.了解写作背景,整体把握内容,背诵全词。??

2.学习借景抒情的写法,体会诗人的豪迈情怀和雄伟气魄。??

3.培养热爱祖国新时代的思想感情。《浪淘沙 ? 北戴河》

毛泽东 大雨落幽燕,白浪滔天。秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武挥鞭。东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。《浪淘沙北戴河》作者简介毛泽东,字润之,笔名子任。1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976年9月9日在北京逝世。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。著有《毛泽东选集》5卷,遗墨辑有《毛泽东书信手迹选》、《毛泽东题词墨迹选》.?写作背景 1954年,毛泽东在北戴河,一日时逢海滨风雨大作,浪涛翻涌,他顿起击水之兴,不顾身边警卫人员的劝阻,下海游泳,于风浪搏斗。上岸后意犹未尽,有纵笔挥毫,写下了这不朽名篇《浪淘沙.北戴河》,展示了无产阶级革命家前无古人的雄伟气魄和汪洋浩瀚的博大胸怀,具有比《观沧海》更鲜明的时代感、更深邃的历史感、更辽阔的宇宙感和更丰富的美学容量。一、复习提问:

1、什么是词?词牌?词题?

2、你所知道的词牌有哪些?

3、词有哪两大代表流派?代表人分别是?

豪放派,代表人辛弃疾,苏东破

婉约派,代表人李清照,秦观 词牌,就是词的格式的名称。词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱)。人们不好把它们称为第一式、第二式等等,所以给它们起了一些名字。这些名字就是词牌。

有时候,几个格式合用一个词牌,因为它们是同一个格式的若干变体;有时候,同一个格式而有几个名称,那只因为各家叫名不同罢了。 词的题目就是题目,和诗歌的题目之类一样。

比如沁园春 雪 ,沁园春是词牌,雪是题目。 二、1、朗读要求:

读准字音;读准节奏;读出感情。

2、字词质疑:

(1)标拼音:幽燕 碣石 萧瑟

(2)释词义:

幽燕 碣石 魏武 都不见 萧瑟秋风 人间

(3)感知词的大意翻译大雨落在了幽燕,

滔滔波浪连天,

秦皇岛之外的打鱼船,

全被汪洋所遮没,

也不知漂去了哪边?

往事已有千年,

那时魏武帝曹操跃马挥鞭,

东巡至碣石吟咏过诗篇。

秋风瑟瑟到了今日,

人间却换了新颜。

一切都过去了,一种新的美已经诞生。(三)赏析诗句 领悟意境 探究思考:

1、通过诵读,你感知这首词写了什么景?抒发了诗人怎样情感?上、下阕有什么不同?

2、上阕写景,都描写了哪些景物(意象),整幅画面有什么特点?

3、在写景上诗人运用了哪些写景的方法?

4、你认为哪些词用得好?说明理由。

5、下阕先写了什么?词人这样写的目的是?

6、你是怎样理解“换了人间”?1、通过诵读,你感知这首词写了什么景?抒发了诗人怎样情感?上、下阕有什么不同? 这首词一开始就给人们展现出雄浑壮阔的自然景观。“大雨落幽燕”一句排空而来,给人以雨声如鼓势如箭的感觉;继之以“白浪滔天”,更增气势,写出浪声如雷形如山的汹涌澎湃,“大雨”、“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,更兼风声如吼,翻云扫雨,推波助澜,真是声形并茂气象磅礴,这情景较之曹诗中“水何澹澹,山岛竦峙”,“秋风萧瑟,洪波涌起”的晴日所见更令人惊心动魄。?

上阕写景,望中所见,说的是空间;

下阕抒怀,心中所想,咏的是时间。

诗人歌颂今天的社会主义的美好。

2、上阕写景,都描写了哪些景物(意象),整幅画面有什么特点?

“大雨”、“?幽燕”、“白浪”“打渔船”。整幅画面雄浑壮阔,很有气势。 3、在写景上诗人运用了哪些写景的方法?

借景抒情,景中含情,情景交融。 4、你认为哪些词用得好?说明理由。 我认为“落”和“滔”用得好。“大雨落幽燕”一句排空而来,给人以雨声如鼓势如箭的感觉;继之以“白浪滔天”,更增气势,写出浪声如雷形如山的汹涌澎湃,“大雨”、“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,更兼风声如吼,翻云扫雨,推波助澜,真是声形并茂气象磅礴。 5、下阕先写了什么?词人这样写的目的 词的下片先发思古之幽情,以一句“往事越千年”倒转时空,展现历史的画面。 毛主席这时面对大海,想到了这一千五百多年前的往事,想到了曹操——又一个“浪淘尽,千古风流人物”;而主席的眼前除大海之外,有大雨、有凉风、有涛声,还有幻觉中曹操的雄姿,古战场、古将士及古代的诗篇……而这一切全凝结在:“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”这二行之中。? 6、你是怎样理解“换了人间”? 今天又逢萧瑟秋风,那吹送了上千年的代代秋风,但一切都变了呀,一种新的美已经出现。新中国已诞生在历史的长河之中。? 上片前两句,一为仰观,一为前瞻,随着视角的变化,空间画面也由陆而海,从上而下。后三句则显示视线由近而远的渐次推移,极富层次感。“秦皇岛外打鱼船”回应开头一句的“幽燕”,点明地点,又与题目相吻合。“打鱼船”、“一片汪洋都不见,知向谁边”的意境或也取轧于古人对大海惊涛骇浪的描写,但《浪淘沙》是小令,不直铺叙,用精炼的设问句式写出来,化实为虚,以简驭繁,真乃神来之笔!与其说是写人写船,不如说是以小衬大,将较小的意象置于广阔巨大的空间之中,进一步烘托渲染“白浪滔天”的威猛旷悍,突出风雨中的海天莫辩、浩茫混沌、旷荡无崖的景象,从而扩大作品的空间容量,显示出一种寥廓深邃的宇宙感。 上片写景,景中含情,而下片抒情,情中有景。秦皇岛外,白浪滔天,一片汪洋。此时此地此景,自然会使人联想起一千多年前曹操登陆碣石山观海的历史往事和那首《观沧海》诗。“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄”(鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》)。东汉莫年,豪强群起割据,“势利使人争,嗣还自相战”(曹操《葛里行》)。连年混战,民不聊生,曹操雄才崛起,“挟天子以令诸侯”,经过几十年的征战,终于扫荡了分割的世族军阀与豪强势力,统一了中国北方,促进了生产力的发展,在历史上举一反三一定的进步作用。 他同时又是一位著名的文学家,其诗“气雄力坚,足以笼罩一切。”(清刘熙载《艺概.诗概》),表现了他的政治抱负、雄才大略和进取精神,同时也反应了汉末人民的苦难生活,开建安文学风气之先。词的下片先发思古之幽情,以一句“往事越千年”倒转时空,展现历史的画面。“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”恰似一幅生动、传神的剪影,简括而鲜明地勾勒出曹孟德当年策马扬鞭、登山临海的雄姿。“挥鞭”是一个典型的蕴藉丰饶的动态意象,作为片段过程,它概括了人物驰骋沙场、南征北战的戎马生涯;作为瞬间动作,它显示了人物沉雄豪放、威猛赢武的性格特征。“遗篇”指曹操的《观沧海》诗,“东临碣石”乃该诗首句,引入词中,化“我”为“他”。? 《 观 沧 海 》 --曹操 东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。 建安12年(207年)夏5月,曹操出征乌桓,九月胜利班师。经过碣石山,立马观海,慷慨赋诗,流露出包容天地的帝王气象。 今人范曾作。《观沧海》诗意图

二、体会词作的修辞手法及语言运用的准确性,描写的形象性,蕴含的深刻性。?

三、通过理解诗人的无产阶级革命英雄主义精神,培养学生立下远大抱负,敢于超越前人的精神。重点、难点:?

1.?反复朗读,在朗读中体会词的意境,领略毛泽东的伟大胸怀和伟大人格。?

2.?提高学生的文学修养和审美鉴赏能力。词的理解词,又称长短句。最初称“曲词”,是配乐的。后来逐渐跟音乐分离,成为诗的一种。一首词称为一阕;词若有上下两段,就称为上下阕。词可以没有题目,如果有,写在词牌的后面,比如“沁园春”是词牌名,“雪”是这首词的题目。作者简介写作背景 《沁园春·雪》写于1936年2月。当时,遵义会议确立了毛泽东同志在全党的领导地位。毛泽东同志率领长征部队胜利到达陕北之后,领导全党展开了反抗日本帝国主义的伟大斗争。在陕北清涧(jian)县,毛泽东同志曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬[yuan]上视察地形,欣赏“北国风光”,过后饱含激情地写下了这首气吞山河的壮丽诗篇。

公开发表后,在中国革命何去何从的紧要关头,给人民以鼓舞。初读诗词 培养语感

沁园春 · 雪

1936年2月 毛泽东

北国风光千里冰封万里雪飘望长城内外唯余莽莽大河上下顿失滔滔山舞银蛇原驰蜡象欲与天公试比高须晴日看红妆素裹分外妖娆

江山如此多娇引无数英雄竞折腰惜秦皇汉武略输文采唐宗宋祖稍逊风骚一代天骄成吉思汗只识弯弓射大雕俱往矣数风流人物还看今朝注意下面多音字正确的读音 ①分( )外妖娆 fèn

②竟折( )腰 zhé

③成吉思汗( ) hán

④数( )风流人物 shǔ

⑤还看今朝( )zhāo 再读诗词 感悟节奏

沁园春 · 雪

1936年2月 毛泽东

北国/风光,千里/冰封,万里/雪飘.望/长城内外,唯余/莽莽;大河/上下,顿失/滔滔.山舞/银蛇,原驰/蜡象,欲/与天公试比高.须/晴日,看/红妆素裹,分外/妖娆. 江山/如此多娇,引/无数英雄竞折腰.惜/秦皇汉武,略输/文采;唐宗/宋祖,稍逊/风骚.一代/天骄,成吉思汗,只识/弯弓射大雕.俱/往矣,数/风流人物,还看/今朝. 三读诗词 领悟内容 1、词的上阕写了什么内容?那句话是总写? 2、望字在词中有什么作用?望到了什么? 3、望到的景色那些是动景,哪些是静景?这里有两个比喻句很精彩,你能找出来吗?1、北国雪景。“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”是总写。

2、统领下文。“望长城内外……欲与天公试比高”

3、长城、黄河是静景,山脉、高原是动景。“山舞银蛇,原驰腊象,欲与天公试比高”1、上阕末尾三句写的是实景还是虚景?从那个词可以看出来?写了什么样的景色? 2、上阕写景抒发了诗人怎样的思想感情?是虚景。从“须”字看出。写作者想象雪后天晴,红日照耀下的美景。

对祖国壮丽河山的热爱、赞美之情。总结上阕:先总写北方雪景。然后写眼前实景,接着写 想象虚景,虚实结合,动静结合写出了“江山如此多娇”。江山如此多娇概括写景具体写景想象写景(实写)(以动写静)(虚写)热爱赞美祖国大好河山(写景、抒情) 1、到底“引”出了那些英雄人物?由哪个字领起?秦皇、汉武、唐宗、宋祖、成吉思汗。由“惜”字领起。秦始皇为中国历史上首位皇帝,杰出的

政治家、军事统帅。

秦始皇是中国历史上第一个使用“

皇帝”称号的君主,对中国和世界

的历史均产生了深远而重大的影

响 汉武帝- 刘彻 (前156-前87)

??? 汉武帝开创了西汉王朝最鼎盛繁荣的时期,奠定了中华民族最基本的版图, 使汉朝成为当时世界上最强大的国家, 汉武帝是中国第一个使用年号的皇帝.他所实行的许多政策和措施,对于以后历史的发展有很大的影响。李世民, 唐太宗开创了历史上的“贞观之治”,经过主动消灭各地割据势力,虚心纳谏 。 为后来全盛的开元盛世奠定了重要的基础,将中国传统农业社会推向鼎盛时期。 宋太祖赵匡胤一生最大的贡献和成就在于重新恢复了华夏主要地区的统一,结束了安史之乱以来长达200年的诸侯割据和军阀战乱局面。

成吉思汗征战终生。

统一了蒙古,为中国统一而战,

是后人难以比肩的战争奇才。

他逢敌必战、战必胜的神奇,

什么人才能称得上战

神?惟有成吉思汗!” 四读诗词 领悟内涵 谁是真正的英雄人物呢?今朝的风流人物。。总结下阕:评论历史英雄人物,

歌颂当代无产阶级革命英雄。引无数英雄竞折腰(议论、抒情)承上启下,引入论述具体评论:“惜”歌颂时代英雄:“数”歌颂无产阶级英雄全词将写景、议论、抒情有机结合,浑然一体,写景是议论、抒情的基础;议论、抒情又深化了写景。

毛泽东的词作大气磅礴,格调高昂,充满了热爱祖国山河,以天下为己任的豪情壮志。小结拓展 你熟悉的对国家、对人民有利的风流人物都有谁呢?你身边有这样的人吗?他们有过那些贡献?你心目中的“风流人物” 应具备哪些素质?我们应学习他们什么精神?返回首页作业研读探究导入新课毛泽东不仅是我们中国人民的伟大领袖,中国无产阶级革命家、政治家和军事家,还是一位浪漫主义诗人,书法家。这节课我们再来学习一首毛泽东的词《浪淘沙北戴河》学习目标1.了解写作背景,整体把握内容,背诵全词。??

2.学习借景抒情的写法,体会诗人的豪迈情怀和雄伟气魄。??

3.培养热爱祖国新时代的思想感情。《浪淘沙 ? 北戴河》

毛泽东 大雨落幽燕,白浪滔天。秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武挥鞭。东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。《浪淘沙北戴河》作者简介毛泽东,字润之,笔名子任。1893年12月26日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976年9月9日在北京逝世。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。著有《毛泽东选集》5卷,遗墨辑有《毛泽东书信手迹选》、《毛泽东题词墨迹选》.?写作背景 1954年,毛泽东在北戴河,一日时逢海滨风雨大作,浪涛翻涌,他顿起击水之兴,不顾身边警卫人员的劝阻,下海游泳,于风浪搏斗。上岸后意犹未尽,有纵笔挥毫,写下了这不朽名篇《浪淘沙.北戴河》,展示了无产阶级革命家前无古人的雄伟气魄和汪洋浩瀚的博大胸怀,具有比《观沧海》更鲜明的时代感、更深邃的历史感、更辽阔的宇宙感和更丰富的美学容量。一、复习提问:

1、什么是词?词牌?词题?

2、你所知道的词牌有哪些?

3、词有哪两大代表流派?代表人分别是?

豪放派,代表人辛弃疾,苏东破

婉约派,代表人李清照,秦观 词牌,就是词的格式的名称。词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱)。人们不好把它们称为第一式、第二式等等,所以给它们起了一些名字。这些名字就是词牌。

有时候,几个格式合用一个词牌,因为它们是同一个格式的若干变体;有时候,同一个格式而有几个名称,那只因为各家叫名不同罢了。 词的题目就是题目,和诗歌的题目之类一样。

比如沁园春 雪 ,沁园春是词牌,雪是题目。 二、1、朗读要求:

读准字音;读准节奏;读出感情。

2、字词质疑:

(1)标拼音:幽燕 碣石 萧瑟

(2)释词义:

幽燕 碣石 魏武 都不见 萧瑟秋风 人间

(3)感知词的大意翻译大雨落在了幽燕,

滔滔波浪连天,

秦皇岛之外的打鱼船,

全被汪洋所遮没,

也不知漂去了哪边?

往事已有千年,

那时魏武帝曹操跃马挥鞭,

东巡至碣石吟咏过诗篇。

秋风瑟瑟到了今日,

人间却换了新颜。

一切都过去了,一种新的美已经诞生。(三)赏析诗句 领悟意境 探究思考:

1、通过诵读,你感知这首词写了什么景?抒发了诗人怎样情感?上、下阕有什么不同?

2、上阕写景,都描写了哪些景物(意象),整幅画面有什么特点?

3、在写景上诗人运用了哪些写景的方法?

4、你认为哪些词用得好?说明理由。

5、下阕先写了什么?词人这样写的目的是?

6、你是怎样理解“换了人间”?1、通过诵读,你感知这首词写了什么景?抒发了诗人怎样情感?上、下阕有什么不同? 这首词一开始就给人们展现出雄浑壮阔的自然景观。“大雨落幽燕”一句排空而来,给人以雨声如鼓势如箭的感觉;继之以“白浪滔天”,更增气势,写出浪声如雷形如山的汹涌澎湃,“大雨”、“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,更兼风声如吼,翻云扫雨,推波助澜,真是声形并茂气象磅礴,这情景较之曹诗中“水何澹澹,山岛竦峙”,“秋风萧瑟,洪波涌起”的晴日所见更令人惊心动魄。?

上阕写景,望中所见,说的是空间;

下阕抒怀,心中所想,咏的是时间。

诗人歌颂今天的社会主义的美好。

2、上阕写景,都描写了哪些景物(意象),整幅画面有什么特点?

“大雨”、“?幽燕”、“白浪”“打渔船”。整幅画面雄浑壮阔,很有气势。 3、在写景上诗人运用了哪些写景的方法?

借景抒情,景中含情,情景交融。 4、你认为哪些词用得好?说明理由。 我认为“落”和“滔”用得好。“大雨落幽燕”一句排空而来,给人以雨声如鼓势如箭的感觉;继之以“白浪滔天”,更增气势,写出浪声如雷形如山的汹涌澎湃,“大雨”、“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,更兼风声如吼,翻云扫雨,推波助澜,真是声形并茂气象磅礴。 5、下阕先写了什么?词人这样写的目的 词的下片先发思古之幽情,以一句“往事越千年”倒转时空,展现历史的画面。 毛主席这时面对大海,想到了这一千五百多年前的往事,想到了曹操——又一个“浪淘尽,千古风流人物”;而主席的眼前除大海之外,有大雨、有凉风、有涛声,还有幻觉中曹操的雄姿,古战场、古将士及古代的诗篇……而这一切全凝结在:“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”这二行之中。? 6、你是怎样理解“换了人间”? 今天又逢萧瑟秋风,那吹送了上千年的代代秋风,但一切都变了呀,一种新的美已经出现。新中国已诞生在历史的长河之中。? 上片前两句,一为仰观,一为前瞻,随着视角的变化,空间画面也由陆而海,从上而下。后三句则显示视线由近而远的渐次推移,极富层次感。“秦皇岛外打鱼船”回应开头一句的“幽燕”,点明地点,又与题目相吻合。“打鱼船”、“一片汪洋都不见,知向谁边”的意境或也取轧于古人对大海惊涛骇浪的描写,但《浪淘沙》是小令,不直铺叙,用精炼的设问句式写出来,化实为虚,以简驭繁,真乃神来之笔!与其说是写人写船,不如说是以小衬大,将较小的意象置于广阔巨大的空间之中,进一步烘托渲染“白浪滔天”的威猛旷悍,突出风雨中的海天莫辩、浩茫混沌、旷荡无崖的景象,从而扩大作品的空间容量,显示出一种寥廓深邃的宇宙感。 上片写景,景中含情,而下片抒情,情中有景。秦皇岛外,白浪滔天,一片汪洋。此时此地此景,自然会使人联想起一千多年前曹操登陆碣石山观海的历史往事和那首《观沧海》诗。“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄”(鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》)。东汉莫年,豪强群起割据,“势利使人争,嗣还自相战”(曹操《葛里行》)。连年混战,民不聊生,曹操雄才崛起,“挟天子以令诸侯”,经过几十年的征战,终于扫荡了分割的世族军阀与豪强势力,统一了中国北方,促进了生产力的发展,在历史上举一反三一定的进步作用。 他同时又是一位著名的文学家,其诗“气雄力坚,足以笼罩一切。”(清刘熙载《艺概.诗概》),表现了他的政治抱负、雄才大略和进取精神,同时也反应了汉末人民的苦难生活,开建安文学风气之先。词的下片先发思古之幽情,以一句“往事越千年”倒转时空,展现历史的画面。“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”恰似一幅生动、传神的剪影,简括而鲜明地勾勒出曹孟德当年策马扬鞭、登山临海的雄姿。“挥鞭”是一个典型的蕴藉丰饶的动态意象,作为片段过程,它概括了人物驰骋沙场、南征北战的戎马生涯;作为瞬间动作,它显示了人物沉雄豪放、威猛赢武的性格特征。“遗篇”指曹操的《观沧海》诗,“东临碣石”乃该诗首句,引入词中,化“我”为“他”。? 《 观 沧 海 》 --曹操 东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。 建安12年(207年)夏5月,曹操出征乌桓,九月胜利班师。经过碣石山,立马观海,慷慨赋诗,流露出包容天地的帝王气象。 今人范曾作。《观沧海》诗意图

同课章节目录

- 一 国殇

- 二 诗歌二首

- 行路难

- 关山月

- 三 词二首

- 沁园春 长沙

- 浪淘沙 北戴河

- 作文1 请倾听我的心声

- 四 背影

- 五 断魂枪

- 六 鉴赏家

- 作文2 学会思考

- 七 现代诗歌二首

- 相信未来

- 致橡树

- 八 西风颂

- 九 哥本哈根精神[自读]

- 作文3 生活着是美丽的

- 一〇 过客

- 一一 我的读书经验

- 一二 人是什么(节选)

- 作文4 写自己的故事

- 一三 论友谊

- 一四 《贝多芬传》序

- 一五 《论语》六则

- 一六 寓言四则

- 北冥有鱼

- 庄周梦蝶

- 浑沌之死

- 呆若木鸡

- 作文5 我心目中的“英雄”

- 口语交际 辩论

- 一七 醉翁亭记

- 一八 短文二篇

- 孔子世家赞

- 题孔子像于芝佛院

- 作文6 成一家之言

- 一九 《论语》趣

- 二〇 星舰文明[自读]

- 名著导读《水浒传》:人有其性情

- 待归类

- 16 在法庭上

- 单元测试