14 应有格物致知精神 课件(共22张PPT) 初中语文部编版八年级下册

文档属性

| 名称 | 14 应有格物致知精神 课件(共22张PPT) 初中语文部编版八年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-28 00:37:35 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

丁肇中先生,著名科学家,在1991年的一次大会上发表的重要演讲中就指出了“格物致知”精神对现代中国科学发展的重要作用。作为儒家思想的重要部分,“格物致知”精神是如何在当代科学界发挥作用的,我们又该如何看待它、培养它?让我们一起回顾那场精彩的演讲《应有格物致知精神》!

应有格物致知精神

1.理清文章结构,把握文章中心论点

2.理解“格物致知精神”的真正内涵及学习科学知识的重要性

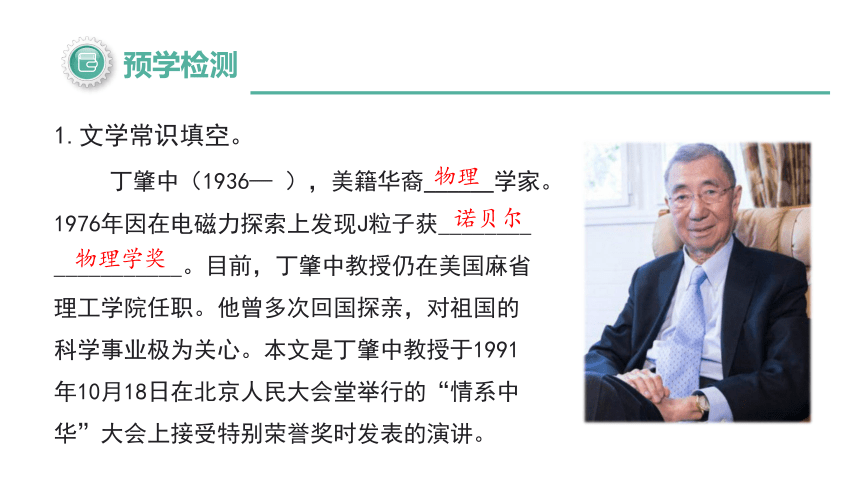

1.文学常识填空。

丁肇中(1936— ),美籍华裔______学家。1976年因在电磁力探索上发现J粒子获________

___________。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。他曾多次回国探亲,对祖国的科学事业极为关心。本文是丁肇中教授于1991年10月18日在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表的演讲。

物理

物理学奖

诺贝尔

2.掌握下列字音字形。

华裔( ) 丁肇中( )

测量( ) 彷徨( )

不知所措( ) 格物致知( )

zhào

cuò

yì

zhì

liánɡ

pánɡ huánɡ

liào望( ) miǎn怀( )

朱xī( ) rú家( )

瞭

缅

熹

儒

(1)格物:

(2)致知:

(3)诚意:

(4)正心:

(5)修身:

(6)齐家:

(7)袖手旁观:

(8)不知所措:

3.解释下列词语的意思。

推究事物的原理。

获得知识。

真心,使自己的思想诚恳。

端正心思。

旧时指努力提高自己的品德修养。

整顿管理家政。

比喻置身事外或不协助别人。

形容处境为难或心神慌乱。

根据课文内容填空。

丁肇中先生就中国学生的现状,指出 ,希望我们这一代要培养 。文章用 的方法论证了中心论点。

格物致知的重要性和真正意义

实验的精神

举例子、讲道理

1.通读全文,说说本文的核心观点(论点)是什么?

2.小组探究这篇演讲是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

3.交流本文的结论是什么?

探究一:理清文章结构,把握文章中心论点。

1.通读全文,说说本文的核心观点(论点)是什么?

我们应有格物致知精神

2.小组探究这篇演讲是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

这篇演讲的主体部分首先提出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。之后从中国传统教育引出“格物致知”,并与现代学术关联起来。

在具体分析中,演讲者先讲传统教育并不重视真正的格物致知,并举了明代大理论家王阳明的例子;再讲现代观念中真正的“格物致知”的内涵和重要性。

谈完“格物致知”的精神后,演讲者将目光放到中国学生身上,并以自己在国内和国外的求学科研经历,特别是受挫折的经历,告诫大家要摆脱传统教育偏理论轻实验的缺点。最后,他又从学术研究话题,扩大到如何应对当下的世界环境,提升了演讲的现实意义。

3.交流本文的结论是什么?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

1.你在探索客观事物的过程中,有什么有趣的经历?说出来与同学们交流。然后说说格物致知的真正意义是什么。

2.讨论为什么应该有格物致知精神?

3.说说你认为这篇文章论述的问题有什么现实意义?

探究二:理解“格物致知精神”的真正内涵及学习科学知识的重要性

1.你在探索客观事物的过程中,有什么有趣的经历?说出来与同学们交流。然后说说格物致知的真正意义是什么。

示例一:用手指捏鸡蛋,轻而易举就可以捏破;可是把鸡蛋放在手心捏时,无论怎样都不能把鸡蛋捏破。经过探究,我明白了,这是力的均衡原理。

示例二:在两只玻璃瓶里分别放进五只蜜蜂和五只苍蝇,然后将瓶底对着亮光,瓶口朝向暗处。几个小时后,五只苍蝇均找到了出口爬了出来,而五只蜜蜂全部撞死了。查阅资料得知,蜜蜂把光亮方向视为唯一的出路,只知道往前飞,而苍蝇并不死盯着那点光亮,碰壁后知道往后看,最终得以逃生。蜜蜂和苍蝇一死一生,说明了一个道理:前路受阻,应该适时向后看。被困于瓶中的苍蝇向后看,或许是一种求生的本能使然。

格物致知“真正的意义”:

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

2.讨论为什么应该有格物致知精神?

“格物致知精神”一方面在科学上有着重要性:科学的进展告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可以求到的。

另一方面在应付今天的世界环境中也是不可缺少的:现在的世界和社会的环境变化得很快。世界上不同文化的交流也越来越密切,具有格物致知精神能够使我们在研究自然科学、人文科学和个人行动上,都能保留一个怀疑求真的态度,通过实践来发现事物的真相,不会盲目地接受过去认为的真理,也不会等待“学术权威”的指示。

3.说说你认为这篇文章论述的问题有什么现实意义?

众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点可以说是致命的,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。

这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生怎样学习的问题。这篇文章高屋建瓴,一针见血,语重心长,对我国学生不啻是当头棒喝,而应该受益终身。

应有格物致知的精神

提出问题

分析问题

解决问题

首先,指出传统中国教育的弊端

然后,分析实验精神在科学上的重要性

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学

必须重视格物致知精神

“王阳明‘格’院子里的竹子”,他的错误是什么?作者用这个例子是为了证明什么

他的错误在于把探索外界误认为探讨自己。举这个例子为了证明儒家“格物”的目的不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度的观点。

丁肇中先生,著名科学家,在1991年的一次大会上发表的重要演讲中就指出了“格物致知”精神对现代中国科学发展的重要作用。作为儒家思想的重要部分,“格物致知”精神是如何在当代科学界发挥作用的,我们又该如何看待它、培养它?让我们一起回顾那场精彩的演讲《应有格物致知精神》!

应有格物致知精神

1.理清文章结构,把握文章中心论点

2.理解“格物致知精神”的真正内涵及学习科学知识的重要性

1.文学常识填空。

丁肇中(1936— ),美籍华裔______学家。1976年因在电磁力探索上发现J粒子获________

___________。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。他曾多次回国探亲,对祖国的科学事业极为关心。本文是丁肇中教授于1991年10月18日在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表的演讲。

物理

物理学奖

诺贝尔

2.掌握下列字音字形。

华裔( ) 丁肇中( )

测量( ) 彷徨( )

不知所措( ) 格物致知( )

zhào

cuò

yì

zhì

liánɡ

pánɡ huánɡ

liào望( ) miǎn怀( )

朱xī( ) rú家( )

瞭

缅

熹

儒

(1)格物:

(2)致知:

(3)诚意:

(4)正心:

(5)修身:

(6)齐家:

(7)袖手旁观:

(8)不知所措:

3.解释下列词语的意思。

推究事物的原理。

获得知识。

真心,使自己的思想诚恳。

端正心思。

旧时指努力提高自己的品德修养。

整顿管理家政。

比喻置身事外或不协助别人。

形容处境为难或心神慌乱。

根据课文内容填空。

丁肇中先生就中国学生的现状,指出 ,希望我们这一代要培养 。文章用 的方法论证了中心论点。

格物致知的重要性和真正意义

实验的精神

举例子、讲道理

1.通读全文,说说本文的核心观点(论点)是什么?

2.小组探究这篇演讲是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

3.交流本文的结论是什么?

探究一:理清文章结构,把握文章中心论点。

1.通读全文,说说本文的核心观点(论点)是什么?

我们应有格物致知精神

2.小组探究这篇演讲是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

这篇演讲的主体部分首先提出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。之后从中国传统教育引出“格物致知”,并与现代学术关联起来。

在具体分析中,演讲者先讲传统教育并不重视真正的格物致知,并举了明代大理论家王阳明的例子;再讲现代观念中真正的“格物致知”的内涵和重要性。

谈完“格物致知”的精神后,演讲者将目光放到中国学生身上,并以自己在国内和国外的求学科研经历,特别是受挫折的经历,告诫大家要摆脱传统教育偏理论轻实验的缺点。最后,他又从学术研究话题,扩大到如何应对当下的世界环境,提升了演讲的现实意义。

3.交流本文的结论是什么?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

1.你在探索客观事物的过程中,有什么有趣的经历?说出来与同学们交流。然后说说格物致知的真正意义是什么。

2.讨论为什么应该有格物致知精神?

3.说说你认为这篇文章论述的问题有什么现实意义?

探究二:理解“格物致知精神”的真正内涵及学习科学知识的重要性

1.你在探索客观事物的过程中,有什么有趣的经历?说出来与同学们交流。然后说说格物致知的真正意义是什么。

示例一:用手指捏鸡蛋,轻而易举就可以捏破;可是把鸡蛋放在手心捏时,无论怎样都不能把鸡蛋捏破。经过探究,我明白了,这是力的均衡原理。

示例二:在两只玻璃瓶里分别放进五只蜜蜂和五只苍蝇,然后将瓶底对着亮光,瓶口朝向暗处。几个小时后,五只苍蝇均找到了出口爬了出来,而五只蜜蜂全部撞死了。查阅资料得知,蜜蜂把光亮方向视为唯一的出路,只知道往前飞,而苍蝇并不死盯着那点光亮,碰壁后知道往后看,最终得以逃生。蜜蜂和苍蝇一死一生,说明了一个道理:前路受阻,应该适时向后看。被困于瓶中的苍蝇向后看,或许是一种求生的本能使然。

格物致知“真正的意义”:

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

2.讨论为什么应该有格物致知精神?

“格物致知精神”一方面在科学上有着重要性:科学的进展告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可以求到的。

另一方面在应付今天的世界环境中也是不可缺少的:现在的世界和社会的环境变化得很快。世界上不同文化的交流也越来越密切,具有格物致知精神能够使我们在研究自然科学、人文科学和个人行动上,都能保留一个怀疑求真的态度,通过实践来发现事物的真相,不会盲目地接受过去认为的真理,也不会等待“学术权威”的指示。

3.说说你认为这篇文章论述的问题有什么现实意义?

众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点可以说是致命的,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。

这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生怎样学习的问题。这篇文章高屋建瓴,一针见血,语重心长,对我国学生不啻是当头棒喝,而应该受益终身。

应有格物致知的精神

提出问题

分析问题

解决问题

首先,指出传统中国教育的弊端

然后,分析实验精神在科学上的重要性

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学

必须重视格物致知精神

“王阳明‘格’院子里的竹子”,他的错误是什么?作者用这个例子是为了证明什么

他的错误在于把探索外界误认为探讨自己。举这个例子为了证明儒家“格物”的目的不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度的观点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读