2025苏教版高中生物学必修2强化练习题-4.1 生物进化理论(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025苏教版高中生物学必修2强化练习题-4.1 生物进化理论(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 536.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025苏教版高中生物学必修2

第四章 生物的进化

第一节 生物进化理论

第一课时 拉马克和达尔文生物进化理论

基础过关练

题组一 拉马克的生物进化理论

1.拉马克认为生物不断进化的主要原因是( )

A.不定向变异和定向的自然选择

B.基因突变和染色体变异

C.用进废退和获得性遗传

D.器官的反复使用

2.生物进化理论是生命科学的核心理论,下列观点不符合拉马克生物进化理论的是( )

A.环境多样性是生物多样性的原因

B.生物有的器官由于经常使用而发达,有的器官由于不使用而退化

C.生物由于适应环境变化,能够产生可以遗传的性状变异

D.生物是由上帝创造的,物种是不变的

3.下列不符合拉马克生物进化理论的是( )

A.鼹鼠长期生活在地下,眼睛就萎缩退化

B.鹿的长颈是鹿采食高处树叶反复伸颈的结果

C.羚羊听觉灵敏、奔跑快是长期自然选择的结果

D.蛇身体细长无足,是蛇经常出入鼠穴捕食的结果

4.下列关于拉马克生物进化理论的叙述,不正确的是( )

A.拉马克最早提出了比较系统的生物进化理论

B.生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传

C.器官废而不用,就会造成形态上的退化

D.用进废退获得的性状不可以遗传给后代

题组二 达尔文的生物进化理论

5.(2024江苏合格性考试模拟)所有的生物都具有适应环境的特征。下列有关适应的叙述,不符合达尔文进化理论的是( )

A.适应是普遍存在的

B.适应的来源是可遗传的变异

C.适应的形成是由于用进废退

D.适应是自然选择的结果

6.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,正确的是 ( )

A.自然选择所保留的变异,都是生物与生物进行斗争的结果

B.自然选择过程中保留下来的个体有的对人有利,有的对人不利,所以,自然选择是不定向的

C.在自然选择中,人类起着主导作用

D.“适者生存,不适者被淘汰”的过程中,起主导作用的是环境条件

7.图中的小圆圈表示物种,箭头表示物种的变异,箭头线上有两条短线的代表被淘汰的变异个体。下列叙述不正确的是( )

A.此图揭示的观点是变异是不定向的,自然选择是定向的

B.图中许多个体被淘汰是由于不适合生存的变异个体在斗争中失败

C.图解中画出的未被淘汰的箭头综合说明了斗争中适于生存的变异个体被保留

D.此图充分反映了拉马克生物进化理论的观点

8.抗生素对细菌感染造成的疾病发挥着重要作用。一种抗生素使用一段时间后,杀菌效果就会下降,原因是细菌产生了抗药性。按照达尔文的自然选择学说,下列说法不正确的是( )

A.达尔文对于遗传和变异的认识还局限于性状水平,不能科学地解释其本质

B.细菌在繁殖过程中会产生各种可遗传的变异,其中就有抗药性强的变异

C.在未使用抗生素时,抗药性强的变异不是有利变异,这样的个体在生存斗争中不占优势

D.抗生素导致细菌产生了抗药性变异,抗药性强的个体能产生更多的后代,杀菌效果下降

9.(2022江苏连云港赣榆学情调研)将苍蝇养在甲、乙两瓶中,甲瓶内放捕蝇纸,乙瓶内没放捕蝇纸,其余条件相同。8天后,甲瓶仅无翅的苍蝇存活,乙瓶有翅和无翅的苍蝇皆存活。下列解释最合理的是( )

A.甲瓶的环境不利于有翅的苍蝇生存

B.乙瓶有翅的苍蝇能存活是因为发生了突变

C.无翅苍蝇比有翅苍蝇更适合生存于乙瓶

D.可推断若苍蝇不常使用翅,则翅会退化

10.用达尔文的自然选择学说分析斑马的进化过程。

(1)斑马种群中存在着不同体色的个体,说明生物具有 的特性,这种特性是 的, 是生物进化的内在因素。

(2)随着环境的不断改变,体色为黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应而在 中得以生存、繁衍。这样,环境对斑马起了

作用,而这种作用是 的。

(3)上述过程表明,生物进化的动力是 ,自然选择的结果是 。

题组三 比较达尔文和拉马克的进化理论

11.关于达尔文的自然选择学说和拉马克生物进化理论的区别,下列说法正确的是( )

A.拉马克生物进化理论认为生物通过变异适应环境

B.达尔文的自然选择学说认为环境的作用可以引起不定向的变异

C.达尔文的自然选择学说认为变异后就能适应环境

D.拉马克生物进化理论认为不定向的变异是由动物的意愿决定的

12.对达尔文和拉马克相关理论的评价,正确的是 ( )

A.达尔文自然选择学说合理解释了生物的多样性和适应性

B.达尔文自然选择学说合理解释了遗传和变异的本质

C.拉马克生物进化理论使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的道路

D.拉马克生物进化理论科学地解释了生物进化的原因

第二课时 现代生物进化理论以自然选择学说为核心

基础过关练

题组一 种群是生物进化的基本单位

1.现代生物进化理论认为,生物进化的基本单位是 ( )

A.生活在一定区域内的种群

B.生活在不同区域内的相同物种

C.生活在一定区域内的个体

D.生活在不同区域内的同种个体

2.下列有关种群基因库的叙述中,不正确的是 ( )

A.一个种群的基因库包括这个种群所含有的全部基因

B.生物的个体总是要死亡的,但基因库却因种群个体的繁殖而代代相传

C.种群中每个个体都含有种群基因库的全部基因

D.基因突变可以改变种群基因库的组成

3.(2022江苏常熟中学合格性考试模拟)控制昆虫翅色的一对等位基因(D、d)位于常染色体上。经检测,某昆虫种群中基因型为DD、Dd、dd的个体所占比例如下图所示,则该种群中d的基因频率为( )

A.20% B.40%

C.60% D.80%

4.某生物兴趣小组抽样调查的200人中,各种基因型和人数情况如表所示,则这200人中,Xb的基因频率为( )

基因型 XBXB XBXb XbXb XBY XbY

人数 78 14 8 70 30

A.85% B.30% C.20% D.15%

5.下列关于基因频率、基因型频率的叙述正确的是 ( )

A.种群基因型频率的改变一定会引起基因频率的改变

B.在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因频率之和为1

C.基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率

D.因红绿色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中红绿色盲的基因频率大于女性群体

题组二 进化的原材料和方向

6.在一次大风暴后,有人搜集了100只受伤的麻雀,并把它们饲养起来,结果活下来64只。在死去的个体中,大部分个体比较大、变异类型特殊,下列有关叙述正确的是( )

A.突变和基因重组决定生物进化的方向

B.自然选择会改变种群的基因频率

C.特殊的变异类型都是不利的

D.不产生变异的生物才能生存

7.下列哪一项不是自然选择对生物进化的作用( )

A.自然选择作用于生物的变异,使有利的变异得到保存,不利的变异被淘汰

B.自然选择使生物朝着适应环境的方向不断进化

C.自然选择使生物的变异发生定向改变

D.自然选择是新生物类型形成的基本条件之一

8.(2024江苏建湖中学期初)原产于北美洲的植物一年蓬目前已进化出多个物种,由于强悍的适应力和繁殖力,一年蓬快速蔓延并泛滥成灾,造成生物多样性的丧失和生态系统的破坏。下列有关叙述正确的是( )

A.一年蓬进化形成的多个物种的全部基因构成了一个基因库

B.适应力和繁殖力减弱的变异也能为一年蓬的进化提供原材料

C.基因重组为进化提供原材料,可直接改变种群的基因频率

D.一年蓬进化形成的多个物种是不定向的自然选择的结果

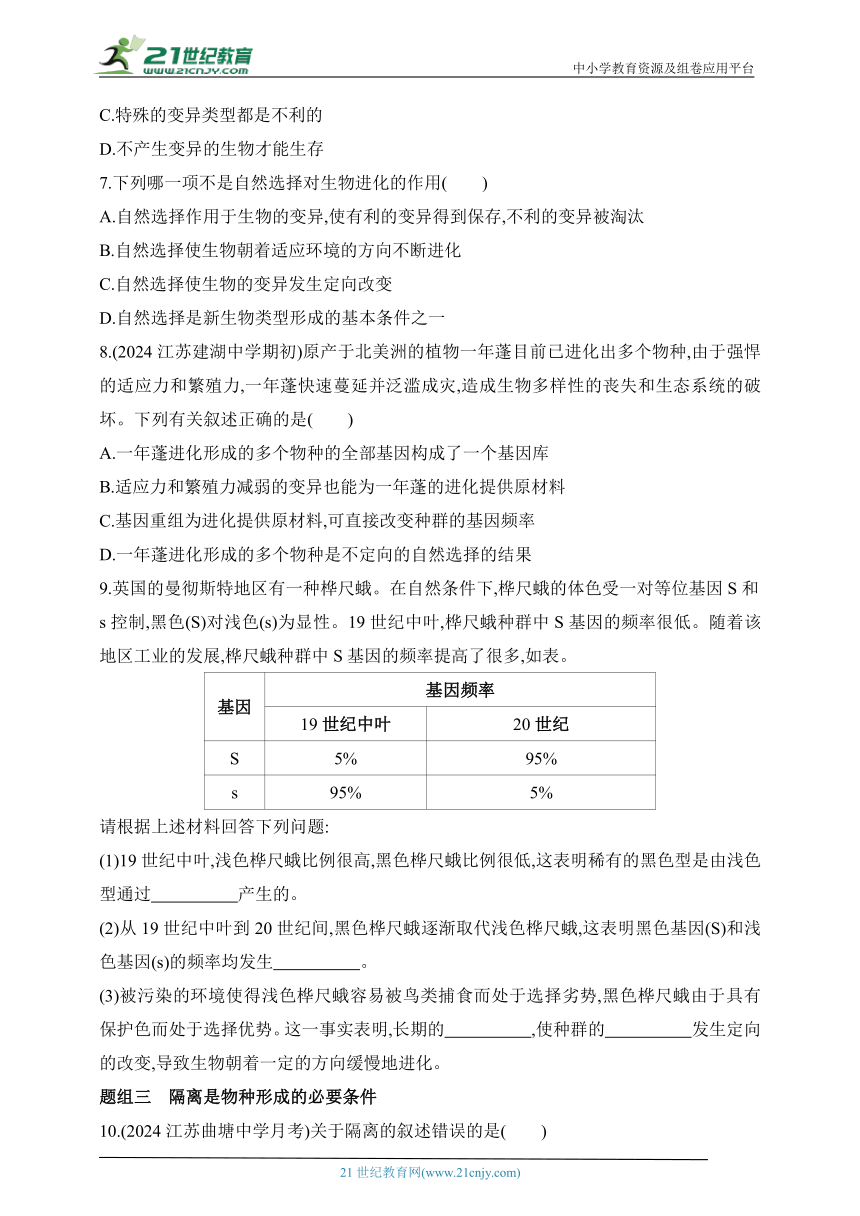

9.英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾。在自然条件下,桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)为显性。19世纪中叶,桦尺蛾种群中S基因的频率很低。随着该地区工业的发展,桦尺蛾种群中S基因的频率提高了很多,如表。

基因 基因频率

19世纪中叶 20世纪

S 5% 95%

s 95% 5%

请根据上述材料回答下列问题:

(1)19世纪中叶,浅色桦尺蛾比例很高,黑色桦尺蛾比例很低,这表明稀有的黑色型是由浅色型通过 产生的。

(2)从19世纪中叶到20世纪间,黑色桦尺蛾逐渐取代浅色桦尺蛾,这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均发生 。

(3)被污染的环境使得浅色桦尺蛾容易被鸟类捕食而处于选择劣势,黑色桦尺蛾由于具有保护色而处于选择优势。这一事实表明,长期的 ,使种群的 发生定向的改变,导致生物朝着一定的方向缓慢地进化。

题组三 隔离是物种形成的必要条件

10.(2024江苏曲塘中学月考)关于隔离的叙述错误的是( )

A.隔离常分为生殖隔离和地理隔离

B.隔离阻碍了种群间的基因交流

C.存在地理隔离的两个生物群体一定是两个物种

D.两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种

11.下列现象不属于生殖隔离的是( )

A.动物因求偶方式和繁殖期不同造成不能交配

B.植物因开花季节不同而不能传粉

C.产生的杂种后代没有生育能力

D.动物因生活的地区不同而无法交配

12.如图为种群与物种的关系图解,下列说法错误的是( )

A.种群1和种群2的进化方向不一定相同

B.种群1和种群2之间没有形成生殖隔离

C.物种1形成物种2的必要条件是地理隔离

D.物种1与物种2的基因库存在着明显差异

13.科罗拉多大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,经过长期演化已经形成两个物种,演化过程如图,相关叙述错误的是( )

A.b表示基因频率的定向改变

B.物种1和物种2的基因库不同

C.①~⑥的存在说明变异是不定向的

D.自然界中物种的形成只能通过a到达c

14.(2022江苏南京第二十九中学阶段测试)下图表示生物新物种形成的过程,对图示分析正确的是( )

A.a表示可遗传的变异,决定生物进化的方向

B.生物进化的实质是图中的b发生了改变

C.长期的c一定导致d,d表示生殖隔离

D.能自由交配并产生后代的一群生物称为一个物种

15.(2022江苏镇江丹阳高级中学阶段测试)某地的蜗牛被突然隆起的山丘隔成了两个种群。若干年后,这两个蜗牛种群的个体在形态上发生了明显变化,后来山丘消失。蜗牛种群演变过程如下图所示。请据图回答:

(1)山丘的隆起使得蜗牛种群B1、C1之间不能发生 ,这种现象为地理隔离。

(2)蜗牛种群C1向C2演变的过程中,这个种群的 发生了改变。

(3)山丘消失后,蜗牛种群D1、D2重新生活在同一个地域内。判断这两个种群是否属于同一物种的依据是 。

(4)若D1中蜗牛壳的螺旋方向为右旋,D2中蜗牛壳的螺旋方向为左旋,两者之间无法交配,则蜗牛壳的左旋和右旋 (填“是”或“不是”)一对相对性状,原因是 。

题组四 生物进化理论发展的意义

16.下列叙述中,符合中性学说的是 ( )

A.中性突变一般不引起生物性状的改变,因此中性突变不是突变

B.当自然选择作用于中性突变时,有利的变异被积累

C.在小种群中,不同基因型个体生育的子代个数有所变动,不会导致等位基因的消失

D.中性学说并没有否认选择的作用,承认生物的表型是在自然选择下进化的

17.现代生物进化理论与中性学说的区别在于( )

A.现代生物进化理论没有从根本上揭示生物进化的实质

B.中性学说与现代生物进化理论有着根本上的区别,中性学说否定了自然选择

C.中性学说完全推翻了现代生物进化理论

D.中性学说侧重于微观水平,现代生物进化理论侧重于宏观水平

18.下列对生物进化理论的内容及其意义的叙述,错误的是( )

A.生物进化理论仅阐明了生物之间的联系

B.生物进化理论的发展,对现代生物科学的发展具有重要意义

C.生物进化理论所揭示的原理有助于指导人们进行良种选育、动物饲养等实践活动

D.生物进化理论的发展有助于人们树立人与自然和谐发展的观念

能力提升练

题组一 综合分析生物进化论

1.(2024江苏海安中学月考)非洲草原上的蕨类植物能产生有毒物质来抵制植食性动物的捕食,以蕨类为主要食物来源的非洲山地大猩猩种群也相应地产生解毒物质来缓解毒性,物种之间保持着一种动态平衡、相互牵制的生态关系。下列分析正确的是( )

A.蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自然选择的作用

B.蕨类植物的有毒物质诱导山地大猩猩发生解毒基因突变

C.该过程中,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变

D.具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩之间存在生殖隔离

2.稳定性选择和单向性选择是自然选择中的两种类型,前者是把种群中趋于极端的变异个体淘汰,而保留中间型的个体,后者是在种群中保留趋于某个性状中某一极端的个体,而淘汰另一极端的个体。下列关于英国曼彻斯特地区受工业发展影响,桦尺蛾黑化现象的叙述正确的是( )

A.工业污染导致桦尺蛾种群发生了黑色的变异

B.桦尺蛾变异的不定向性导致该种群朝着不同的方向进化

C.单向性选择导致某基因频率逐代增加,其等位基因频率逐代下降

D.桦尺蛾黑化现象属于自然选择中的稳定性选择

3.(2022江苏昆山中学月考,)如图表示一个亲代种群由于地理隔离(河流和山脉)形成了两个新的种群,进而进化为两个新物种的过程,下列相关叙述错误的是( )

A.种群是生物进化的单位,同一种群中的所有个体属于同一物种

B.环境的差异导致种群1和种群2产生了不同的突变和基因重组

C.自然选择导致种群1和种群2的基因频率发生了定向改变

D.种群1和种群2出现生殖隔离说明两者的基因库差异较大

4.(多选题)我国东北部的玉米螟和东部的玉米螟因产生的信息素不同而不能相互交配。相关叙述不正确的是( )

A.该现象表明地理隔离是生殖隔离形成的必要条件

B.玉米螟不同种的形成与自然选择导致两种群基因库的差异有关

C.信息素差异形成过程为地理隔离→自然选择→突变和基因重组→信息素差异

D.环境对玉米螟基因型的直接选择导致种群基因频率发生改变

5.许多生物特别是动物,在不同季节中,数量有很大差异:春季繁殖,夏季数量增加到最多,到了冬季,寒冷、缺少食物等种种原因导致个体大量死亡;第二年春季,又由残存的少量个体繁殖,数量增多,因此形成一个瓶颈样的模式(如图所示,●为抗药性个体,○为敏感个体),其中瓶颈部分即动物数量减少的时期。

据图回答:

(1)在图中所示的三年间,该生物种群是否发生了进化 为什么 。

(2)在使用杀虫剂防治害虫时,敏感个体大多被杀死了,保留下来的大都是抗药性个体,这是由于 的选择作用,其实质是增加了

的频率;而在自然越冬无杀虫剂作用时,敏感个体反而被选择,导致下一代害虫中敏感基因频率升高,出现这种现象是由于 。

题组二 掌握基因频率和基因型频率的相关计算

6.(2024江苏苏州八校联考模拟)处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关的a基因的频率为0.2。基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”。该河豚种群内雌雄个体随机交配,且不考虑变异,下列叙述正确的是( )

A.河豚种群中a基因及其等位基因构成了一个基因库

B.a基因频率较低是因为基因突变具有低频性

C.第1代河豚在性成熟后,a的基因频率小于0.2

D.随着不断繁殖,a基因会由于“爆炸”而在该群体中消失

7.(2022江苏南京盐城二模)图1为某种老鼠原种群被一条河流分割成甲、乙两个种群后的进化过程示意图。图2为种群乙在被河流分割后某时间段内A基因频率的变化情况,其中P年时种群乙AA、Aa、aa的基因型频率分别为30%、40%、30%,由于生存环境的变化,aa个体每年减少10%,AA和Aa个体每年分别增加10%。下列相关叙述错误的是( )

图1

图2

A.图2中P年的下一年中,种群乙中A的基因频率为55%

B.图1中a表示地理隔离,b表示可遗传变异和自然选择,c表示生殖隔离

C.b过程会定向改变两种群的基因频率,最终使两种群的基因库有较大差异

D.图2中RT段A基因频率保持稳定,在T年后种群乙仍可能会发生进化

8.跳蝻腹节绿条纹对黄条纹为显性,由基因A、a控制。兴趣小组的同学调查了某草原不同区域的跳蝻腹节表型,并计算了A基因频率,结果如表。下列分析正确的是( )

沙化草 地M区 绿草地 L区 沙化草 地N区

绿条纹频率 0.36 0.91 0.64

A基因频率 0.2 0.7 0.4

A.三个调查区中沙化程度最严重的是N区

B.三个调查区中基因频率出现差异的主要原因是基因突变

C.三个调查区杂合绿条纹跳蝻所占比例的大小关系是N>L>M

D.M区与N区存在地理隔离导致跳蝻进化为了两个不同的物种

答案与分层梯度式解析

第四章 生物的进化

第一节 生物进化理论

第一课时 拉马克和达尔文生物进化理论

基础过关练

1.C 2.D 3.C 4.D 5.C 6.D 7.D 8.D

9.A 11.A 12.A

1.C 拉马克认为生物进化的主要原因是“用进废退”和“获得性遗传”。

2.D “创世说”认为生物是由上帝创造的,物种是不变的,而拉马克不相信“创世说”并提出了生物进化理论,D符合题意。

3.C 鼹鼠长期生活在地下,眼睛就萎缩退化,鹿的长颈是鹿采食高处树叶反复伸颈的结果,均符合拉马克生物进化理论,A、B不符合题意;羚羊听觉灵敏、奔跑快是长期自然选择的结果,符合达尔文的生物进化理论,C符合题意;蛇身体细长无足是蛇经常出入鼠穴捕食的结果,符合拉马克生物进化理论,D不符合题意。

方法技巧

判断是否符合拉马克生物进化理论的方法

拉马克生物进化理论的主要内容是“用进废退”和“获得性遗传”,判断是否符合其观点主要考虑两个方面。

(1)性状的获得是否与使用频率有关:如果某器官经常使用,则发达;如果不经常使用,则退化。

(2)获得的性状是否可遗传给后代:当外界条件发生改变时,产生的新性状能遗传给后代。

4.D 拉马克是世界上第一位比较系统地阐明生物进化理论的科学家,A正确;拉马克认为生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传,用进废退即器官经常使用就发达,器官不使用就退化,B、C正确;拉马克认为用进废退获得的性状是可以遗传给后代的,D错误。

5.C 拉马克认为生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传,不符合达尔文进化理论,C符合题意。

6.D 自然选择所保留的变异,是生物与生物、生物与无机环境进行斗争的结果,A错误;自然选择是定向的,B错误;在自然选择中,起主导作用的是环境条件,C错误,D正确。

7.D 题图小圆圈发出不同方向的箭头,表示物种可以向不同的方向变异,环境的选择作用使生物向特定的方向进化,揭示的观点是变异是不定向的,自然选择是定向的,A正确;图中许多个体被淘汰是由于不适合生存的变异个体在斗争中失败,B正确;图解中画出的未被淘汰的箭头综合说明了斗争中适于生存的变异个体被保留,C正确;拉马克认为生物的变异是定向的,与题图矛盾,D错误。

8.D 达尔文对于遗传和变异的认识还局限于性状水平,不能科学地解释其本质,A正确;细菌在繁殖过程中会产生各种可遗传的变异,有抗药性弱的变异,有抗药性强的变异,B正确;在未使用抗生素时,抗药性强或抗药性弱并不影响细菌的生存,因此抗药性强的变异不是有利变异,这样的个体也没有生存优势,C正确;抗生素可选择出细菌种群中抗药性强的个体,抗药性变异在使用抗生素之前就已经存在,D错误。

9.A 甲瓶内放捕蝇纸,8天后,甲瓶仅无翅的苍蝇存活,说明甲瓶的环境不利于有翅苍蝇的生存,A正确;乙瓶内有翅的苍蝇能存活是因为缺少捕蝇纸对苍蝇的选择,B错误;乙瓶中没有捕蝇纸,无翅苍蝇不一定比有翅苍蝇更适合生存于乙瓶,C错误;由此实验不能推出“若苍蝇不常使用翅,则翅会退化”,D错误。

10.答案 (1)变异 不定向 遗传和变异 (2)生存斗争 选择 定向 (3)生存斗争 适应(适者生存,不适者被淘汰)

解析 (1)达尔文认为物种是可变的,生物进化通过物种的演变而进行,斑马种群中存在着不同体色的个体,说明生物具有变异的特性,变异是不定向的。遗传能保持物种的稳定,变异则使物种得以发展,适应环境的有利变异通过遗传能得到定向积累而使物种进化,遗传和变异是生物进化的内在因素。(2)(3)生物进化的动力是生存斗争,生存斗争的结果是“适者生存,不适者被淘汰”,这一过程就是自然选择,自然选择是定向的。

11.A 达尔文的自然选择学说认为环境可定向选择变异,但不能引起变异,B错误;达尔文的自然选择学说认为变异是不定向的,其中适应环境的变异是有利变异,并不是变异后就能适应环境,C错误;拉马克提出了“用进废退”和“获得性遗传”,没有提出变异是不定向的,D错误。

12.A 达尔文自然选择学说能合理地解释生物的多样性和适应性,A正确;受当时科学发展水平的限制,达尔文对遗传和变异的本质未能做出科学的解释,B错误;拉马克否定了“创世说”,但其对适应形成的解释是肤浅的,拉马克生物进化理论的进步意义体现在该理论是历史上第一个比较系统的生物进化理论,C、D错误。

第二课时 现代生物进化理论

以自然选择学说为核心

基础过关练

1.A 2.C 3.B 4.C 5.B 6.B 7.C 8.B

10.C 11.D 12.C 13.D 14.B 16.D 17.D 18.A

1.A 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,而种群是指生活在一定区域内的同种生物的全部个体的集合,A正确。

2.C 种群基因库是一个种群中全部个体所含有的基因总和,不同个体之间在基因上具有差异,所以不可能每个个体都含有种群基因库的全部基因,A正确,C错误;种群是生物进化的基本单位,基因库不会因个体死亡而消失,会代代相传,B正确;基因突变能产生新基因,可以改变种群基因库的组成,D正确。

易错提示

一个种群中全部个体所含有的基因总和为种群基因库,每个个体所含有的基因只是种群基因库的一部分。

3.B 由题意知,DD的基因型频率是40%,Dd的基因型频率是40%,dd的基因型频率是20%,则d的基因频率是20%+1/2×40%=40%。

4.C Xb的数量是14+8×2+30=60,(XB+Xb)的数量为78×2+14×2+8×2+70+30=300。因此,Xb的基因频率为60÷300×100%=20%。

易错提示

若基因仅位于X染色体上,Y染色体上无相应基因,则计算基因频率时,男性只统计一个基因(X),女性统计两个基因(XX)。

5.B 种群基因型频率的改变不一定会引起基因频率的改变,A错误;在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因频率之和为1,基因型频率之和也等于1,B正确;基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率等于a基因的频率,C错误;红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,男性个体出现红绿色盲基因即表现为患病,故男性患者多于女性患者,但男女性群体中红绿色盲的基因频率相等,D错误。

6.B 突变和基因重组为生物的进化提供原材料,不决定生物进化的方向,自然选择决定生物进化的方向,A错误;自然选择通过定向改变种群的基因频率决定生物进化的方向,B正确;变异是不定向的,可能是有利的,可能是不利的,变异的有利与不利往往取决于环境,C错误;变异是普遍存在的,产生有利变异的个体更容易存活下来,产生不利变异的个体会在自然选择中被淘汰,D错误。

7.C 自然选择作用于生物的变异,使有利的变异得到保存,不利的变异被淘汰,A不符合题意;自然选择使生物种群的基因频率发生定向改变,使生物朝着适应环境的方向不断进化,B不符合题意;生物的变异是不定向的,自然选择不能使生物发生定向的变异,C符合题意;物种形成的三个基本环节:突变和基因重组、自然选择、隔离,D不符合题意。

8.B 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,一个种群中不能包含多个物种,A错误;由突变或基因重组导致的适应力和繁殖力减弱的变异也能为一年蓬的进化提供原材料,B正确;基因重组通常不能直接改变种群的基因频率,基因突变可直接改变种群的基因频率,C错误;一年蓬进化形成的多个物种是定向的自然选择的结果,D错误。

9.答案 (1)基因突变 (2)定向改变 (3)自然选择 基因频率

解析 (1)稀有的黑色桦尺蛾是由浅色桦尺蛾通过基因突变产生的。(2)黑色桦尺蛾逐渐取代浅色桦尺蛾,这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均发生定向改变。(3)自然选择通过定向改变种群的基因频率影响种群的发展。

10.C 隔离常分为生殖隔离和地理隔离,A正确;隔离使种群间的个体不能交配,阻碍了种群间的基因交流,B正确;存在地理隔离的两个生物群体可以是相同的物种,如东北虎和华南虎,C错误;生殖隔离是新物种形成的标志,故两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种,D正确。

易错提示

种群和物种之间的关系

(1)同一种群的个体一定属于同一物种,同一物种的个体可能分布于不同的区域,从而形成不同的种群。

(2)不同种群的个体可能属于同一物种,不同物种的个体一定属于不同的种群。

11.D 动物因求偶方式和繁殖期不同造成不能交配,属于生殖隔离,A不符合题意;植物因开花季节不同而不能传粉,即不能交配,属于生殖隔离,B不符合题意;产生的杂种后代没有生育能力,即不能产生可育后代,属于生殖隔离,C不符合题意;动物因生活的地区不同而无法交配,属于地理隔离,D符合题意。

易错提示

生殖隔离包括两方面:一是不同物种之间不能相互交配,二是即使交配成功,也不能产生可育的后代。

12.C 种群1和种群2之间存在地理隔离,它们处于不同的环境中,进化方向不一定相同,A正确;种群1和种群2为同一物种,没有形成生殖隔离,B正确;物种1形成物种2的必要条件是生殖隔离,C错误;物种1与物种2是两个不同的物种,它们的基因库存在着明显差异,D正确。

13.D a为地理隔离,b表示基因频率的定向改变,c为生殖隔离,①②③④⑤⑥表示可遗传变异,A正确;物种1和物种2是原种群因地理隔离最终导致生殖隔离形成的,它们的基因库不同,B正确;①~⑥的存在说明变异是不定向的,经过变异可形成不同品系,C正确;自然界中物种的形成一般通过地理隔离最终达到生殖隔离,但还可以通过其他方式,比如低温处理植物幼苗导致染色体数目加倍,进而导致新植株与原植株之间产生生殖隔离,D错误。

易错提示

物种的形成不一定经过地理隔离

通常情况下,物种的形成需经地理隔离,最后产生生殖隔离。但在特殊情况下,不经地理隔离也能产生生殖隔离,导致新物种的形成。如人工诱导多倍体的形成,可不经过地理隔离而达到生殖隔离。

14.B a表示自然选择,决定了生物进化的方向,A错误;b表示种群基因频率,生物进化的实质是种群基因频率发生了改变,B正确;c表示地理隔离,地理隔离可导致种群基因库的差别,但不一定导致生殖隔离,C错误;能自由交配并产生可育后代的一群生物称为一个物种,D错误。

15.答案 (1)基因交流 (2)基因频率 (3)能否自由交配并产生可育后代 (4)不是 D1、D2不属于同一物种

解析 (1)蜗牛种群B1、C1由于山丘的隆起,出现地理隔离,不能进行基因交流。(2)蜗牛种群C1向C2演变的过程中,由于可遗传变异和自然选择,种群的基因频率发生了改变。(3)判断是否属于同一物种的依据是能否自由交配并产生可育的后代。(4)相对性状指同种生物同一种性状的不同表现类型。D1和D2之间无法交配,具有生殖隔离,属于不同物种,故蜗牛壳的左旋和右旋不是一对相对性状。

16.D 中性突变属于突变,A错误;中性学说认为生物进化的主导因素不是自然选择,而是中性突变的随机固定,中性突变对生物的生存既无利也无害,自然选择对中性突变不起作用,当积累的中性突变导致生物的性状出现差异后,自然选择才会发挥作用,造成表型进化,因此中性学说并没有否认选择的作用,承认生物的表型是在自然选择下进化的,B错误,D正确;中性学说认为,在小种群中,不同基因型个体生育的子代个数有所变动,会导致一些等位基因消失,C错误。

17.D 现代生物进化理论侧重于在个体以及群体水平研究生物进化,揭示了种群进化规律;中性学说侧重于分子水平研究,揭示了分子水平的进化规律,两者是相互补充的关系,更好地阐述了生物进化的本质,D正确。

18.A 从生物自身及其与环境的相互关系分析,生物进化理论揭示了生物产生、发展和进化的客观规律,阐明了生物之间、生物与非生物之间的普遍联系。

能力提升练

1.C 2.C 3.B 4.ACD 6.C 7.A 8.C

1.C 蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自身具有特定的遗传物质,自然选择的作用是决定生物进化的方向,A错误;蕨类植物的有毒物质没有诱导作用,山地大猩猩发生的基因突变是随机的、不定向的,B错误;在自然选择的作用下,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变(进化的实质),C正确;抗毒与不抗毒是一对相对性状,具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩还是同一物种,能够进行基因交流,不存在生殖隔离,D错误。

2.C 桦尺蛾发生了不定向变异,工业污染的环境对其进行了自然选择,A错误;变异是不定向的,但自然选择是定向的,自然选择决定生物进化的方向,B错误;单向性选择是指在种群中保留趋于某个性状中某一极端的个体,另一极端的个体被淘汰,导致某基因频率逐代增加,其等位基因频率逐代下降,C正确;桦尺蛾黑化现象属于自然选择中的单向性选择,D错误。

3.B 种群是指一定自然区域内的同种生物的全部个体,属于同一物种,种群是生物进化的单位,A正确;种群1和种群2出现的突变和基因重组都是随机的、不定向的,可能相同也可能不同,与其生活的环境没有直接关系,B错误;自然选择决定生物进化的方向,自然选择使种群1和种群2的基因频率发生定向改变,C正确;种群1和种群2由于长期地理隔离,基因库差异较大,从而出现生殖隔离,D正确。

4.ACD 地理隔离不是生殖隔离形成的必要条件,A错误;玉米螟不同种的形成与自然选择导致两种群基因库的差异有关,B正确;信息素差异形成的过程为地理隔离→突变和基因重组→自然选择→信息素差异,C错误;环境对玉米螟直接选择的是表型,间接选择的是基因型,D错误。

5.答案 (1)该种群发生了进化,因为该种群的基因频率发生了改变 (2)杀虫剂 抗药性基因 变异的有利与不利往往取决于环境,在冬天敏感个体适应力强于抗药性个体

解析 (1)生物进化的实质是种群基因频率的改变,图中所示的三年间,该种群的基因频率发生了改变,因此该种群发生了进化。(2)由于杀虫剂对害虫的选择作用,具抗药性的个体大都被保留下来,抗药性基因的频率逐渐增大;而在自然越冬无杀虫剂使用时,敏感个体的适应力强于抗药性个体,越冬后存活的个体多数为敏感个体。

6.C 种群基因库是指一个种群中的全部个体所含的所有基因,A错误;基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”,这是a基因频率较低的原因,B错误;处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关的a基因的频率为0.2,基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”,因此第1代河豚在性成熟后a的基因频率小于0.2,C正确;由于Aa个体存在,随着不断繁殖,a基因不会在该群体中消失,D错误。

7.A 根据题干,P年时种群乙AA、Aa、aa的基因型频率分别为30%、40%、30%,由于生存环境的变化,aa个体每年减少10%,AA和Aa个体每年分别增加10%,假设P年时AA为30个个体,Aa为40个个体,aa为30个个体,则P年的下一年中,AA、Aa、aa分别为33个、44个、27个,A基因频率=(33×2+44)÷(104×2)×100%≈53%,A错误;由图1可知,过程a表示由于河流分割产生的地理隔离,过程b表示可遗传变异和自然选择,其中自然选择可定向改变种群的基因频率,最终使两种群的基因库有较大差异,c表示物种1和物种2产生的生殖隔离,B、C正确;由图2可知,RT段A基因频率保持稳定,在T年后,若出现生存环境的改变,种群乙仍可能会发生进化,D正确。

8.C 沙化严重的地区跳蝻绿条纹的频率应较低,据表格信息可知,三个调查区沙化最严重的地区应为M区,A错误。三个调查区中基因频率出现差异的主要原因是环境不同,自然选择的作用不同,B错误。分析题干信息,绿条纹对黄条纹为显性,由基因A、a控制,沙化草地M区A基因频率=0.2,a基因频率=0.8,则杂合绿条纹Aa=2×0.2×0.8=0.32;绿草地L区A基因频率=0.7,a基因频率=0.3,则杂合绿条纹Aa=2×0.7×0.3=0.42;沙化草地N区A基因频率=0.4,a基因频率=0.6,则杂合绿条纹Aa=2×0.4×0.6=0.48,故三个调查区的杂合绿条纹跳蝻所占比例大小关系是N>L>M,C正确。进化为两个物种的标志是产生生殖隔离,地理隔离不一定导致生殖隔离,D错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025苏教版高中生物学必修2

第四章 生物的进化

第一节 生物进化理论

第一课时 拉马克和达尔文生物进化理论

基础过关练

题组一 拉马克的生物进化理论

1.拉马克认为生物不断进化的主要原因是( )

A.不定向变异和定向的自然选择

B.基因突变和染色体变异

C.用进废退和获得性遗传

D.器官的反复使用

2.生物进化理论是生命科学的核心理论,下列观点不符合拉马克生物进化理论的是( )

A.环境多样性是生物多样性的原因

B.生物有的器官由于经常使用而发达,有的器官由于不使用而退化

C.生物由于适应环境变化,能够产生可以遗传的性状变异

D.生物是由上帝创造的,物种是不变的

3.下列不符合拉马克生物进化理论的是( )

A.鼹鼠长期生活在地下,眼睛就萎缩退化

B.鹿的长颈是鹿采食高处树叶反复伸颈的结果

C.羚羊听觉灵敏、奔跑快是长期自然选择的结果

D.蛇身体细长无足,是蛇经常出入鼠穴捕食的结果

4.下列关于拉马克生物进化理论的叙述,不正确的是( )

A.拉马克最早提出了比较系统的生物进化理论

B.生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传

C.器官废而不用,就会造成形态上的退化

D.用进废退获得的性状不可以遗传给后代

题组二 达尔文的生物进化理论

5.(2024江苏合格性考试模拟)所有的生物都具有适应环境的特征。下列有关适应的叙述,不符合达尔文进化理论的是( )

A.适应是普遍存在的

B.适应的来源是可遗传的变异

C.适应的形成是由于用进废退

D.适应是自然选择的结果

6.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,正确的是 ( )

A.自然选择所保留的变异,都是生物与生物进行斗争的结果

B.自然选择过程中保留下来的个体有的对人有利,有的对人不利,所以,自然选择是不定向的

C.在自然选择中,人类起着主导作用

D.“适者生存,不适者被淘汰”的过程中,起主导作用的是环境条件

7.图中的小圆圈表示物种,箭头表示物种的变异,箭头线上有两条短线的代表被淘汰的变异个体。下列叙述不正确的是( )

A.此图揭示的观点是变异是不定向的,自然选择是定向的

B.图中许多个体被淘汰是由于不适合生存的变异个体在斗争中失败

C.图解中画出的未被淘汰的箭头综合说明了斗争中适于生存的变异个体被保留

D.此图充分反映了拉马克生物进化理论的观点

8.抗生素对细菌感染造成的疾病发挥着重要作用。一种抗生素使用一段时间后,杀菌效果就会下降,原因是细菌产生了抗药性。按照达尔文的自然选择学说,下列说法不正确的是( )

A.达尔文对于遗传和变异的认识还局限于性状水平,不能科学地解释其本质

B.细菌在繁殖过程中会产生各种可遗传的变异,其中就有抗药性强的变异

C.在未使用抗生素时,抗药性强的变异不是有利变异,这样的个体在生存斗争中不占优势

D.抗生素导致细菌产生了抗药性变异,抗药性强的个体能产生更多的后代,杀菌效果下降

9.(2022江苏连云港赣榆学情调研)将苍蝇养在甲、乙两瓶中,甲瓶内放捕蝇纸,乙瓶内没放捕蝇纸,其余条件相同。8天后,甲瓶仅无翅的苍蝇存活,乙瓶有翅和无翅的苍蝇皆存活。下列解释最合理的是( )

A.甲瓶的环境不利于有翅的苍蝇生存

B.乙瓶有翅的苍蝇能存活是因为发生了突变

C.无翅苍蝇比有翅苍蝇更适合生存于乙瓶

D.可推断若苍蝇不常使用翅,则翅会退化

10.用达尔文的自然选择学说分析斑马的进化过程。

(1)斑马种群中存在着不同体色的个体,说明生物具有 的特性,这种特性是 的, 是生物进化的内在因素。

(2)随着环境的不断改变,体色为黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应而在 中得以生存、繁衍。这样,环境对斑马起了

作用,而这种作用是 的。

(3)上述过程表明,生物进化的动力是 ,自然选择的结果是 。

题组三 比较达尔文和拉马克的进化理论

11.关于达尔文的自然选择学说和拉马克生物进化理论的区别,下列说法正确的是( )

A.拉马克生物进化理论认为生物通过变异适应环境

B.达尔文的自然选择学说认为环境的作用可以引起不定向的变异

C.达尔文的自然选择学说认为变异后就能适应环境

D.拉马克生物进化理论认为不定向的变异是由动物的意愿决定的

12.对达尔文和拉马克相关理论的评价,正确的是 ( )

A.达尔文自然选择学说合理解释了生物的多样性和适应性

B.达尔文自然选择学说合理解释了遗传和变异的本质

C.拉马克生物进化理论使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的道路

D.拉马克生物进化理论科学地解释了生物进化的原因

第二课时 现代生物进化理论以自然选择学说为核心

基础过关练

题组一 种群是生物进化的基本单位

1.现代生物进化理论认为,生物进化的基本单位是 ( )

A.生活在一定区域内的种群

B.生活在不同区域内的相同物种

C.生活在一定区域内的个体

D.生活在不同区域内的同种个体

2.下列有关种群基因库的叙述中,不正确的是 ( )

A.一个种群的基因库包括这个种群所含有的全部基因

B.生物的个体总是要死亡的,但基因库却因种群个体的繁殖而代代相传

C.种群中每个个体都含有种群基因库的全部基因

D.基因突变可以改变种群基因库的组成

3.(2022江苏常熟中学合格性考试模拟)控制昆虫翅色的一对等位基因(D、d)位于常染色体上。经检测,某昆虫种群中基因型为DD、Dd、dd的个体所占比例如下图所示,则该种群中d的基因频率为( )

A.20% B.40%

C.60% D.80%

4.某生物兴趣小组抽样调查的200人中,各种基因型和人数情况如表所示,则这200人中,Xb的基因频率为( )

基因型 XBXB XBXb XbXb XBY XbY

人数 78 14 8 70 30

A.85% B.30% C.20% D.15%

5.下列关于基因频率、基因型频率的叙述正确的是 ( )

A.种群基因型频率的改变一定会引起基因频率的改变

B.在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因频率之和为1

C.基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率

D.因红绿色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中红绿色盲的基因频率大于女性群体

题组二 进化的原材料和方向

6.在一次大风暴后,有人搜集了100只受伤的麻雀,并把它们饲养起来,结果活下来64只。在死去的个体中,大部分个体比较大、变异类型特殊,下列有关叙述正确的是( )

A.突变和基因重组决定生物进化的方向

B.自然选择会改变种群的基因频率

C.特殊的变异类型都是不利的

D.不产生变异的生物才能生存

7.下列哪一项不是自然选择对生物进化的作用( )

A.自然选择作用于生物的变异,使有利的变异得到保存,不利的变异被淘汰

B.自然选择使生物朝着适应环境的方向不断进化

C.自然选择使生物的变异发生定向改变

D.自然选择是新生物类型形成的基本条件之一

8.(2024江苏建湖中学期初)原产于北美洲的植物一年蓬目前已进化出多个物种,由于强悍的适应力和繁殖力,一年蓬快速蔓延并泛滥成灾,造成生物多样性的丧失和生态系统的破坏。下列有关叙述正确的是( )

A.一年蓬进化形成的多个物种的全部基因构成了一个基因库

B.适应力和繁殖力减弱的变异也能为一年蓬的进化提供原材料

C.基因重组为进化提供原材料,可直接改变种群的基因频率

D.一年蓬进化形成的多个物种是不定向的自然选择的结果

9.英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾。在自然条件下,桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)为显性。19世纪中叶,桦尺蛾种群中S基因的频率很低。随着该地区工业的发展,桦尺蛾种群中S基因的频率提高了很多,如表。

基因 基因频率

19世纪中叶 20世纪

S 5% 95%

s 95% 5%

请根据上述材料回答下列问题:

(1)19世纪中叶,浅色桦尺蛾比例很高,黑色桦尺蛾比例很低,这表明稀有的黑色型是由浅色型通过 产生的。

(2)从19世纪中叶到20世纪间,黑色桦尺蛾逐渐取代浅色桦尺蛾,这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均发生 。

(3)被污染的环境使得浅色桦尺蛾容易被鸟类捕食而处于选择劣势,黑色桦尺蛾由于具有保护色而处于选择优势。这一事实表明,长期的 ,使种群的 发生定向的改变,导致生物朝着一定的方向缓慢地进化。

题组三 隔离是物种形成的必要条件

10.(2024江苏曲塘中学月考)关于隔离的叙述错误的是( )

A.隔离常分为生殖隔离和地理隔离

B.隔离阻碍了种群间的基因交流

C.存在地理隔离的两个生物群体一定是两个物种

D.两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种

11.下列现象不属于生殖隔离的是( )

A.动物因求偶方式和繁殖期不同造成不能交配

B.植物因开花季节不同而不能传粉

C.产生的杂种后代没有生育能力

D.动物因生活的地区不同而无法交配

12.如图为种群与物种的关系图解,下列说法错误的是( )

A.种群1和种群2的进化方向不一定相同

B.种群1和种群2之间没有形成生殖隔离

C.物种1形成物种2的必要条件是地理隔离

D.物种1与物种2的基因库存在着明显差异

13.科罗拉多大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,经过长期演化已经形成两个物种,演化过程如图,相关叙述错误的是( )

A.b表示基因频率的定向改变

B.物种1和物种2的基因库不同

C.①~⑥的存在说明变异是不定向的

D.自然界中物种的形成只能通过a到达c

14.(2022江苏南京第二十九中学阶段测试)下图表示生物新物种形成的过程,对图示分析正确的是( )

A.a表示可遗传的变异,决定生物进化的方向

B.生物进化的实质是图中的b发生了改变

C.长期的c一定导致d,d表示生殖隔离

D.能自由交配并产生后代的一群生物称为一个物种

15.(2022江苏镇江丹阳高级中学阶段测试)某地的蜗牛被突然隆起的山丘隔成了两个种群。若干年后,这两个蜗牛种群的个体在形态上发生了明显变化,后来山丘消失。蜗牛种群演变过程如下图所示。请据图回答:

(1)山丘的隆起使得蜗牛种群B1、C1之间不能发生 ,这种现象为地理隔离。

(2)蜗牛种群C1向C2演变的过程中,这个种群的 发生了改变。

(3)山丘消失后,蜗牛种群D1、D2重新生活在同一个地域内。判断这两个种群是否属于同一物种的依据是 。

(4)若D1中蜗牛壳的螺旋方向为右旋,D2中蜗牛壳的螺旋方向为左旋,两者之间无法交配,则蜗牛壳的左旋和右旋 (填“是”或“不是”)一对相对性状,原因是 。

题组四 生物进化理论发展的意义

16.下列叙述中,符合中性学说的是 ( )

A.中性突变一般不引起生物性状的改变,因此中性突变不是突变

B.当自然选择作用于中性突变时,有利的变异被积累

C.在小种群中,不同基因型个体生育的子代个数有所变动,不会导致等位基因的消失

D.中性学说并没有否认选择的作用,承认生物的表型是在自然选择下进化的

17.现代生物进化理论与中性学说的区别在于( )

A.现代生物进化理论没有从根本上揭示生物进化的实质

B.中性学说与现代生物进化理论有着根本上的区别,中性学说否定了自然选择

C.中性学说完全推翻了现代生物进化理论

D.中性学说侧重于微观水平,现代生物进化理论侧重于宏观水平

18.下列对生物进化理论的内容及其意义的叙述,错误的是( )

A.生物进化理论仅阐明了生物之间的联系

B.生物进化理论的发展,对现代生物科学的发展具有重要意义

C.生物进化理论所揭示的原理有助于指导人们进行良种选育、动物饲养等实践活动

D.生物进化理论的发展有助于人们树立人与自然和谐发展的观念

能力提升练

题组一 综合分析生物进化论

1.(2024江苏海安中学月考)非洲草原上的蕨类植物能产生有毒物质来抵制植食性动物的捕食,以蕨类为主要食物来源的非洲山地大猩猩种群也相应地产生解毒物质来缓解毒性,物种之间保持着一种动态平衡、相互牵制的生态关系。下列分析正确的是( )

A.蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自然选择的作用

B.蕨类植物的有毒物质诱导山地大猩猩发生解毒基因突变

C.该过程中,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变

D.具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩之间存在生殖隔离

2.稳定性选择和单向性选择是自然选择中的两种类型,前者是把种群中趋于极端的变异个体淘汰,而保留中间型的个体,后者是在种群中保留趋于某个性状中某一极端的个体,而淘汰另一极端的个体。下列关于英国曼彻斯特地区受工业发展影响,桦尺蛾黑化现象的叙述正确的是( )

A.工业污染导致桦尺蛾种群发生了黑色的变异

B.桦尺蛾变异的不定向性导致该种群朝着不同的方向进化

C.单向性选择导致某基因频率逐代增加,其等位基因频率逐代下降

D.桦尺蛾黑化现象属于自然选择中的稳定性选择

3.(2022江苏昆山中学月考,)如图表示一个亲代种群由于地理隔离(河流和山脉)形成了两个新的种群,进而进化为两个新物种的过程,下列相关叙述错误的是( )

A.种群是生物进化的单位,同一种群中的所有个体属于同一物种

B.环境的差异导致种群1和种群2产生了不同的突变和基因重组

C.自然选择导致种群1和种群2的基因频率发生了定向改变

D.种群1和种群2出现生殖隔离说明两者的基因库差异较大

4.(多选题)我国东北部的玉米螟和东部的玉米螟因产生的信息素不同而不能相互交配。相关叙述不正确的是( )

A.该现象表明地理隔离是生殖隔离形成的必要条件

B.玉米螟不同种的形成与自然选择导致两种群基因库的差异有关

C.信息素差异形成过程为地理隔离→自然选择→突变和基因重组→信息素差异

D.环境对玉米螟基因型的直接选择导致种群基因频率发生改变

5.许多生物特别是动物,在不同季节中,数量有很大差异:春季繁殖,夏季数量增加到最多,到了冬季,寒冷、缺少食物等种种原因导致个体大量死亡;第二年春季,又由残存的少量个体繁殖,数量增多,因此形成一个瓶颈样的模式(如图所示,●为抗药性个体,○为敏感个体),其中瓶颈部分即动物数量减少的时期。

据图回答:

(1)在图中所示的三年间,该生物种群是否发生了进化 为什么 。

(2)在使用杀虫剂防治害虫时,敏感个体大多被杀死了,保留下来的大都是抗药性个体,这是由于 的选择作用,其实质是增加了

的频率;而在自然越冬无杀虫剂作用时,敏感个体反而被选择,导致下一代害虫中敏感基因频率升高,出现这种现象是由于 。

题组二 掌握基因频率和基因型频率的相关计算

6.(2024江苏苏州八校联考模拟)处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关的a基因的频率为0.2。基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”。该河豚种群内雌雄个体随机交配,且不考虑变异,下列叙述正确的是( )

A.河豚种群中a基因及其等位基因构成了一个基因库

B.a基因频率较低是因为基因突变具有低频性

C.第1代河豚在性成熟后,a的基因频率小于0.2

D.随着不断繁殖,a基因会由于“爆炸”而在该群体中消失

7.(2022江苏南京盐城二模)图1为某种老鼠原种群被一条河流分割成甲、乙两个种群后的进化过程示意图。图2为种群乙在被河流分割后某时间段内A基因频率的变化情况,其中P年时种群乙AA、Aa、aa的基因型频率分别为30%、40%、30%,由于生存环境的变化,aa个体每年减少10%,AA和Aa个体每年分别增加10%。下列相关叙述错误的是( )

图1

图2

A.图2中P年的下一年中,种群乙中A的基因频率为55%

B.图1中a表示地理隔离,b表示可遗传变异和自然选择,c表示生殖隔离

C.b过程会定向改变两种群的基因频率,最终使两种群的基因库有较大差异

D.图2中RT段A基因频率保持稳定,在T年后种群乙仍可能会发生进化

8.跳蝻腹节绿条纹对黄条纹为显性,由基因A、a控制。兴趣小组的同学调查了某草原不同区域的跳蝻腹节表型,并计算了A基因频率,结果如表。下列分析正确的是( )

沙化草 地M区 绿草地 L区 沙化草 地N区

绿条纹频率 0.36 0.91 0.64

A基因频率 0.2 0.7 0.4

A.三个调查区中沙化程度最严重的是N区

B.三个调查区中基因频率出现差异的主要原因是基因突变

C.三个调查区杂合绿条纹跳蝻所占比例的大小关系是N>L>M

D.M区与N区存在地理隔离导致跳蝻进化为了两个不同的物种

答案与分层梯度式解析

第四章 生物的进化

第一节 生物进化理论

第一课时 拉马克和达尔文生物进化理论

基础过关练

1.C 2.D 3.C 4.D 5.C 6.D 7.D 8.D

9.A 11.A 12.A

1.C 拉马克认为生物进化的主要原因是“用进废退”和“获得性遗传”。

2.D “创世说”认为生物是由上帝创造的,物种是不变的,而拉马克不相信“创世说”并提出了生物进化理论,D符合题意。

3.C 鼹鼠长期生活在地下,眼睛就萎缩退化,鹿的长颈是鹿采食高处树叶反复伸颈的结果,均符合拉马克生物进化理论,A、B不符合题意;羚羊听觉灵敏、奔跑快是长期自然选择的结果,符合达尔文的生物进化理论,C符合题意;蛇身体细长无足是蛇经常出入鼠穴捕食的结果,符合拉马克生物进化理论,D不符合题意。

方法技巧

判断是否符合拉马克生物进化理论的方法

拉马克生物进化理论的主要内容是“用进废退”和“获得性遗传”,判断是否符合其观点主要考虑两个方面。

(1)性状的获得是否与使用频率有关:如果某器官经常使用,则发达;如果不经常使用,则退化。

(2)获得的性状是否可遗传给后代:当外界条件发生改变时,产生的新性状能遗传给后代。

4.D 拉马克是世界上第一位比较系统地阐明生物进化理论的科学家,A正确;拉马克认为生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传,用进废退即器官经常使用就发达,器官不使用就退化,B、C正确;拉马克认为用进废退获得的性状是可以遗传给后代的,D错误。

5.C 拉马克认为生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传,不符合达尔文进化理论,C符合题意。

6.D 自然选择所保留的变异,是生物与生物、生物与无机环境进行斗争的结果,A错误;自然选择是定向的,B错误;在自然选择中,起主导作用的是环境条件,C错误,D正确。

7.D 题图小圆圈发出不同方向的箭头,表示物种可以向不同的方向变异,环境的选择作用使生物向特定的方向进化,揭示的观点是变异是不定向的,自然选择是定向的,A正确;图中许多个体被淘汰是由于不适合生存的变异个体在斗争中失败,B正确;图解中画出的未被淘汰的箭头综合说明了斗争中适于生存的变异个体被保留,C正确;拉马克认为生物的变异是定向的,与题图矛盾,D错误。

8.D 达尔文对于遗传和变异的认识还局限于性状水平,不能科学地解释其本质,A正确;细菌在繁殖过程中会产生各种可遗传的变异,有抗药性弱的变异,有抗药性强的变异,B正确;在未使用抗生素时,抗药性强或抗药性弱并不影响细菌的生存,因此抗药性强的变异不是有利变异,这样的个体也没有生存优势,C正确;抗生素可选择出细菌种群中抗药性强的个体,抗药性变异在使用抗生素之前就已经存在,D错误。

9.A 甲瓶内放捕蝇纸,8天后,甲瓶仅无翅的苍蝇存活,说明甲瓶的环境不利于有翅苍蝇的生存,A正确;乙瓶内有翅的苍蝇能存活是因为缺少捕蝇纸对苍蝇的选择,B错误;乙瓶中没有捕蝇纸,无翅苍蝇不一定比有翅苍蝇更适合生存于乙瓶,C错误;由此实验不能推出“若苍蝇不常使用翅,则翅会退化”,D错误。

10.答案 (1)变异 不定向 遗传和变异 (2)生存斗争 选择 定向 (3)生存斗争 适应(适者生存,不适者被淘汰)

解析 (1)达尔文认为物种是可变的,生物进化通过物种的演变而进行,斑马种群中存在着不同体色的个体,说明生物具有变异的特性,变异是不定向的。遗传能保持物种的稳定,变异则使物种得以发展,适应环境的有利变异通过遗传能得到定向积累而使物种进化,遗传和变异是生物进化的内在因素。(2)(3)生物进化的动力是生存斗争,生存斗争的结果是“适者生存,不适者被淘汰”,这一过程就是自然选择,自然选择是定向的。

11.A 达尔文的自然选择学说认为环境可定向选择变异,但不能引起变异,B错误;达尔文的自然选择学说认为变异是不定向的,其中适应环境的变异是有利变异,并不是变异后就能适应环境,C错误;拉马克提出了“用进废退”和“获得性遗传”,没有提出变异是不定向的,D错误。

12.A 达尔文自然选择学说能合理地解释生物的多样性和适应性,A正确;受当时科学发展水平的限制,达尔文对遗传和变异的本质未能做出科学的解释,B错误;拉马克否定了“创世说”,但其对适应形成的解释是肤浅的,拉马克生物进化理论的进步意义体现在该理论是历史上第一个比较系统的生物进化理论,C、D错误。

第二课时 现代生物进化理论

以自然选择学说为核心

基础过关练

1.A 2.C 3.B 4.C 5.B 6.B 7.C 8.B

10.C 11.D 12.C 13.D 14.B 16.D 17.D 18.A

1.A 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,而种群是指生活在一定区域内的同种生物的全部个体的集合,A正确。

2.C 种群基因库是一个种群中全部个体所含有的基因总和,不同个体之间在基因上具有差异,所以不可能每个个体都含有种群基因库的全部基因,A正确,C错误;种群是生物进化的基本单位,基因库不会因个体死亡而消失,会代代相传,B正确;基因突变能产生新基因,可以改变种群基因库的组成,D正确。

易错提示

一个种群中全部个体所含有的基因总和为种群基因库,每个个体所含有的基因只是种群基因库的一部分。

3.B 由题意知,DD的基因型频率是40%,Dd的基因型频率是40%,dd的基因型频率是20%,则d的基因频率是20%+1/2×40%=40%。

4.C Xb的数量是14+8×2+30=60,(XB+Xb)的数量为78×2+14×2+8×2+70+30=300。因此,Xb的基因频率为60÷300×100%=20%。

易错提示

若基因仅位于X染色体上,Y染色体上无相应基因,则计算基因频率时,男性只统计一个基因(X),女性统计两个基因(XX)。

5.B 种群基因型频率的改变不一定会引起基因频率的改变,A错误;在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因频率之和为1,基因型频率之和也等于1,B正确;基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率等于a基因的频率,C错误;红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,男性个体出现红绿色盲基因即表现为患病,故男性患者多于女性患者,但男女性群体中红绿色盲的基因频率相等,D错误。

6.B 突变和基因重组为生物的进化提供原材料,不决定生物进化的方向,自然选择决定生物进化的方向,A错误;自然选择通过定向改变种群的基因频率决定生物进化的方向,B正确;变异是不定向的,可能是有利的,可能是不利的,变异的有利与不利往往取决于环境,C错误;变异是普遍存在的,产生有利变异的个体更容易存活下来,产生不利变异的个体会在自然选择中被淘汰,D错误。

7.C 自然选择作用于生物的变异,使有利的变异得到保存,不利的变异被淘汰,A不符合题意;自然选择使生物种群的基因频率发生定向改变,使生物朝着适应环境的方向不断进化,B不符合题意;生物的变异是不定向的,自然选择不能使生物发生定向的变异,C符合题意;物种形成的三个基本环节:突变和基因重组、自然选择、隔离,D不符合题意。

8.B 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,一个种群中不能包含多个物种,A错误;由突变或基因重组导致的适应力和繁殖力减弱的变异也能为一年蓬的进化提供原材料,B正确;基因重组通常不能直接改变种群的基因频率,基因突变可直接改变种群的基因频率,C错误;一年蓬进化形成的多个物种是定向的自然选择的结果,D错误。

9.答案 (1)基因突变 (2)定向改变 (3)自然选择 基因频率

解析 (1)稀有的黑色桦尺蛾是由浅色桦尺蛾通过基因突变产生的。(2)黑色桦尺蛾逐渐取代浅色桦尺蛾,这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均发生定向改变。(3)自然选择通过定向改变种群的基因频率影响种群的发展。

10.C 隔离常分为生殖隔离和地理隔离,A正确;隔离使种群间的个体不能交配,阻碍了种群间的基因交流,B正确;存在地理隔离的两个生物群体可以是相同的物种,如东北虎和华南虎,C错误;生殖隔离是新物种形成的标志,故两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种,D正确。

易错提示

种群和物种之间的关系

(1)同一种群的个体一定属于同一物种,同一物种的个体可能分布于不同的区域,从而形成不同的种群。

(2)不同种群的个体可能属于同一物种,不同物种的个体一定属于不同的种群。

11.D 动物因求偶方式和繁殖期不同造成不能交配,属于生殖隔离,A不符合题意;植物因开花季节不同而不能传粉,即不能交配,属于生殖隔离,B不符合题意;产生的杂种后代没有生育能力,即不能产生可育后代,属于生殖隔离,C不符合题意;动物因生活的地区不同而无法交配,属于地理隔离,D符合题意。

易错提示

生殖隔离包括两方面:一是不同物种之间不能相互交配,二是即使交配成功,也不能产生可育的后代。

12.C 种群1和种群2之间存在地理隔离,它们处于不同的环境中,进化方向不一定相同,A正确;种群1和种群2为同一物种,没有形成生殖隔离,B正确;物种1形成物种2的必要条件是生殖隔离,C错误;物种1与物种2是两个不同的物种,它们的基因库存在着明显差异,D正确。

13.D a为地理隔离,b表示基因频率的定向改变,c为生殖隔离,①②③④⑤⑥表示可遗传变异,A正确;物种1和物种2是原种群因地理隔离最终导致生殖隔离形成的,它们的基因库不同,B正确;①~⑥的存在说明变异是不定向的,经过变异可形成不同品系,C正确;自然界中物种的形成一般通过地理隔离最终达到生殖隔离,但还可以通过其他方式,比如低温处理植物幼苗导致染色体数目加倍,进而导致新植株与原植株之间产生生殖隔离,D错误。

易错提示

物种的形成不一定经过地理隔离

通常情况下,物种的形成需经地理隔离,最后产生生殖隔离。但在特殊情况下,不经地理隔离也能产生生殖隔离,导致新物种的形成。如人工诱导多倍体的形成,可不经过地理隔离而达到生殖隔离。

14.B a表示自然选择,决定了生物进化的方向,A错误;b表示种群基因频率,生物进化的实质是种群基因频率发生了改变,B正确;c表示地理隔离,地理隔离可导致种群基因库的差别,但不一定导致生殖隔离,C错误;能自由交配并产生可育后代的一群生物称为一个物种,D错误。

15.答案 (1)基因交流 (2)基因频率 (3)能否自由交配并产生可育后代 (4)不是 D1、D2不属于同一物种

解析 (1)蜗牛种群B1、C1由于山丘的隆起,出现地理隔离,不能进行基因交流。(2)蜗牛种群C1向C2演变的过程中,由于可遗传变异和自然选择,种群的基因频率发生了改变。(3)判断是否属于同一物种的依据是能否自由交配并产生可育的后代。(4)相对性状指同种生物同一种性状的不同表现类型。D1和D2之间无法交配,具有生殖隔离,属于不同物种,故蜗牛壳的左旋和右旋不是一对相对性状。

16.D 中性突变属于突变,A错误;中性学说认为生物进化的主导因素不是自然选择,而是中性突变的随机固定,中性突变对生物的生存既无利也无害,自然选择对中性突变不起作用,当积累的中性突变导致生物的性状出现差异后,自然选择才会发挥作用,造成表型进化,因此中性学说并没有否认选择的作用,承认生物的表型是在自然选择下进化的,B错误,D正确;中性学说认为,在小种群中,不同基因型个体生育的子代个数有所变动,会导致一些等位基因消失,C错误。

17.D 现代生物进化理论侧重于在个体以及群体水平研究生物进化,揭示了种群进化规律;中性学说侧重于分子水平研究,揭示了分子水平的进化规律,两者是相互补充的关系,更好地阐述了生物进化的本质,D正确。

18.A 从生物自身及其与环境的相互关系分析,生物进化理论揭示了生物产生、发展和进化的客观规律,阐明了生物之间、生物与非生物之间的普遍联系。

能力提升练

1.C 2.C 3.B 4.ACD 6.C 7.A 8.C

1.C 蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自身具有特定的遗传物质,自然选择的作用是决定生物进化的方向,A错误;蕨类植物的有毒物质没有诱导作用,山地大猩猩发生的基因突变是随机的、不定向的,B错误;在自然选择的作用下,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变(进化的实质),C正确;抗毒与不抗毒是一对相对性状,具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩还是同一物种,能够进行基因交流,不存在生殖隔离,D错误。

2.C 桦尺蛾发生了不定向变异,工业污染的环境对其进行了自然选择,A错误;变异是不定向的,但自然选择是定向的,自然选择决定生物进化的方向,B错误;单向性选择是指在种群中保留趋于某个性状中某一极端的个体,另一极端的个体被淘汰,导致某基因频率逐代增加,其等位基因频率逐代下降,C正确;桦尺蛾黑化现象属于自然选择中的单向性选择,D错误。

3.B 种群是指一定自然区域内的同种生物的全部个体,属于同一物种,种群是生物进化的单位,A正确;种群1和种群2出现的突变和基因重组都是随机的、不定向的,可能相同也可能不同,与其生活的环境没有直接关系,B错误;自然选择决定生物进化的方向,自然选择使种群1和种群2的基因频率发生定向改变,C正确;种群1和种群2由于长期地理隔离,基因库差异较大,从而出现生殖隔离,D正确。

4.ACD 地理隔离不是生殖隔离形成的必要条件,A错误;玉米螟不同种的形成与自然选择导致两种群基因库的差异有关,B正确;信息素差异形成的过程为地理隔离→突变和基因重组→自然选择→信息素差异,C错误;环境对玉米螟直接选择的是表型,间接选择的是基因型,D错误。

5.答案 (1)该种群发生了进化,因为该种群的基因频率发生了改变 (2)杀虫剂 抗药性基因 变异的有利与不利往往取决于环境,在冬天敏感个体适应力强于抗药性个体

解析 (1)生物进化的实质是种群基因频率的改变,图中所示的三年间,该种群的基因频率发生了改变,因此该种群发生了进化。(2)由于杀虫剂对害虫的选择作用,具抗药性的个体大都被保留下来,抗药性基因的频率逐渐增大;而在自然越冬无杀虫剂使用时,敏感个体的适应力强于抗药性个体,越冬后存活的个体多数为敏感个体。

6.C 种群基因库是指一个种群中的全部个体所含的所有基因,A错误;基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”,这是a基因频率较低的原因,B错误;处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关的a基因的频率为0.2,基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”,因此第1代河豚在性成熟后a的基因频率小于0.2,C正确;由于Aa个体存在,随着不断繁殖,a基因不会在该群体中消失,D错误。

7.A 根据题干,P年时种群乙AA、Aa、aa的基因型频率分别为30%、40%、30%,由于生存环境的变化,aa个体每年减少10%,AA和Aa个体每年分别增加10%,假设P年时AA为30个个体,Aa为40个个体,aa为30个个体,则P年的下一年中,AA、Aa、aa分别为33个、44个、27个,A基因频率=(33×2+44)÷(104×2)×100%≈53%,A错误;由图1可知,过程a表示由于河流分割产生的地理隔离,过程b表示可遗传变异和自然选择,其中自然选择可定向改变种群的基因频率,最终使两种群的基因库有较大差异,c表示物种1和物种2产生的生殖隔离,B、C正确;由图2可知,RT段A基因频率保持稳定,在T年后,若出现生存环境的改变,种群乙仍可能会发生进化,D正确。

8.C 沙化严重的地区跳蝻绿条纹的频率应较低,据表格信息可知,三个调查区沙化最严重的地区应为M区,A错误。三个调查区中基因频率出现差异的主要原因是环境不同,自然选择的作用不同,B错误。分析题干信息,绿条纹对黄条纹为显性,由基因A、a控制,沙化草地M区A基因频率=0.2,a基因频率=0.8,则杂合绿条纹Aa=2×0.2×0.8=0.32;绿草地L区A基因频率=0.7,a基因频率=0.3,则杂合绿条纹Aa=2×0.7×0.3=0.42;沙化草地N区A基因频率=0.4,a基因频率=0.6,则杂合绿条纹Aa=2×0.4×0.6=0.48,故三个调查区的杂合绿条纹跳蝻所占比例大小关系是N>L>M,C正确。进化为两个物种的标志是产生生殖隔离,地理隔离不一定导致生殖隔离,D错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)