华师大版高中历史第五册第六单元第22课 国共合作与北伐战争 课件(共43张)

文档属性

| 名称 | 华师大版高中历史第五册第六单元第22课 国共合作与北伐战争 课件(共43张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-25 10:36:13 | ||

图片预览

文档简介

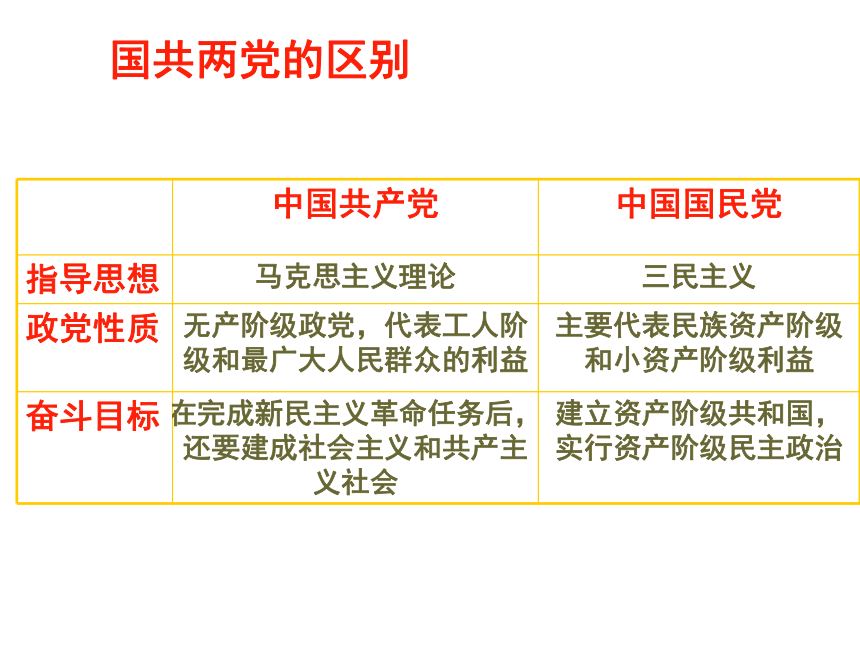

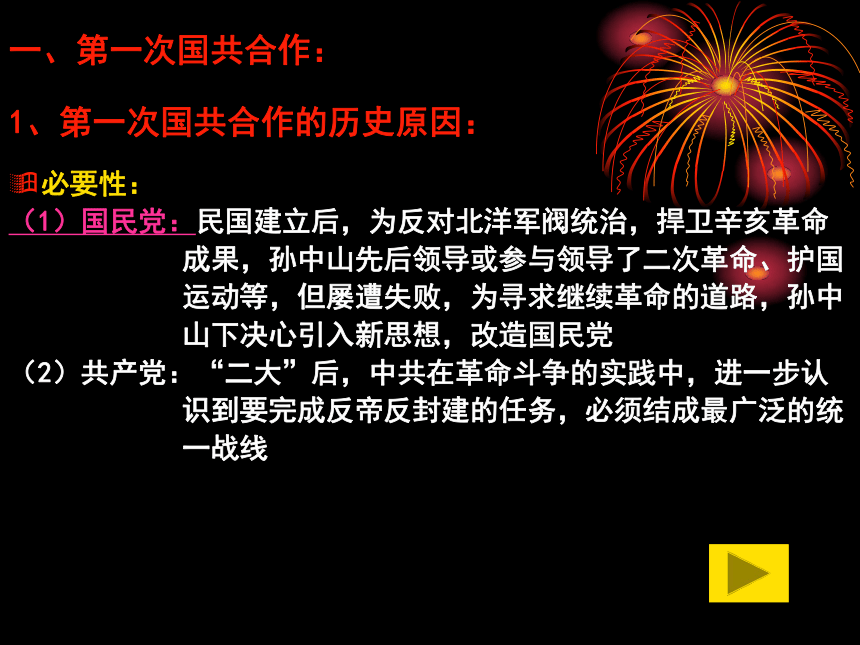

课件43张PPT。第22课 国共合作与北伐战争国共两党的区别一、第一次国共合作:必要性:

(1)国民党:民国建立后,为反对北洋军阀统治,捍卫辛亥革命

成果,孙中山先后领导或参与领导了二次革命、护国

运动等,但屡遭失败,为寻求继续革命的道路,孙中

山下决心引入新思想,改造国民党

(2)共产党:“二大”后,中共在革命斗争的实践中,进一步认

识到要完成反帝反封建的任务,必须结成最广泛的统

一战线

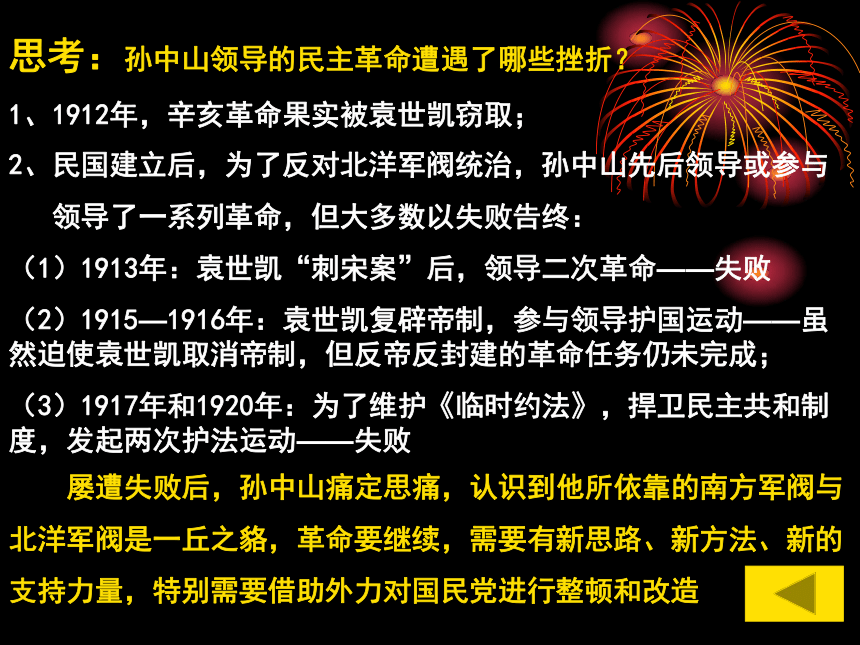

1、第一次国共合作的历史原因:思考:孙中山领导的民主革命遭遇了哪些挫折?1、1912年,辛亥革命果实被袁世凯窃取;2、民国建立后,为了反对北洋军阀统治,孙中山先后领导或参与

领导了一系列革命,但大多数以失败告终:

(1)1913年:袁世凯“刺宋案”后,领导二次革命——失败

(2)1915—1916年:袁世凯复辟帝制,参与领导护国运动——虽然迫使袁世凯取消帝制,但反帝反封建的革命任务仍未完成;

(3)1917年和1920年:为了维护《临时约法》,捍卫民主共和制度,发起两次护法运动——失败

屡遭失败后,孙中山痛定思痛,认识到他所依靠的南方军阀与

北洋军阀是一丘之貉,革命要继续,需要有新思路、新方法、新的

支持力量,特别需要借助外力对国民党进行整顿和改造可能性:

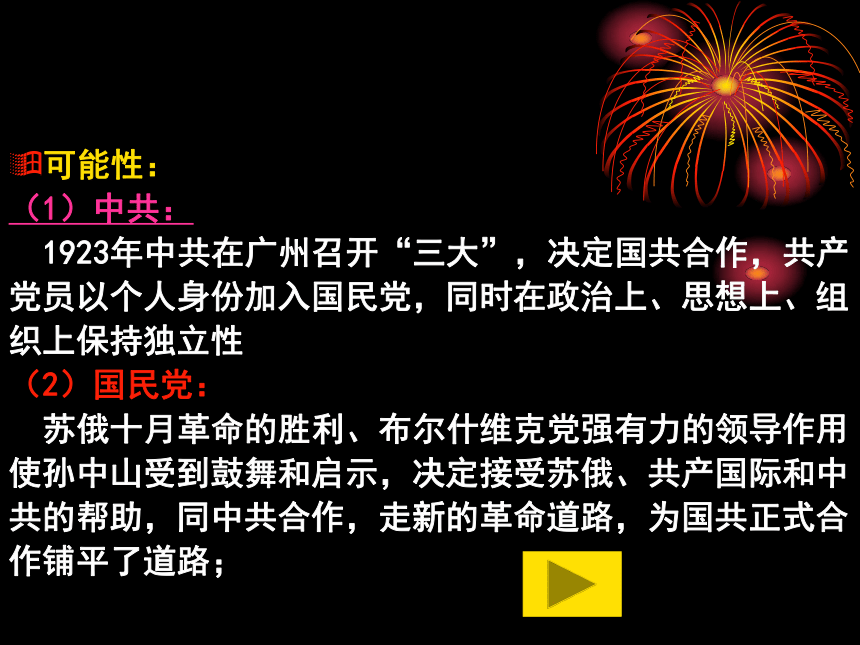

(1)中共:

1923年中共在广州召开“三大”,决定国共合作,共产

党员以个人身份加入国民党,同时在政治上、思想上、组

织上保持独立性

(2)国民党:

苏俄十月革命的胜利、布尔什维克党强有力的领导作用

使孙中山受到鼓舞和启示,决定接受苏俄、共产国际和中

共的帮助,同中共合作,走新的革命道路,为国共正式合

作铺平了道路;

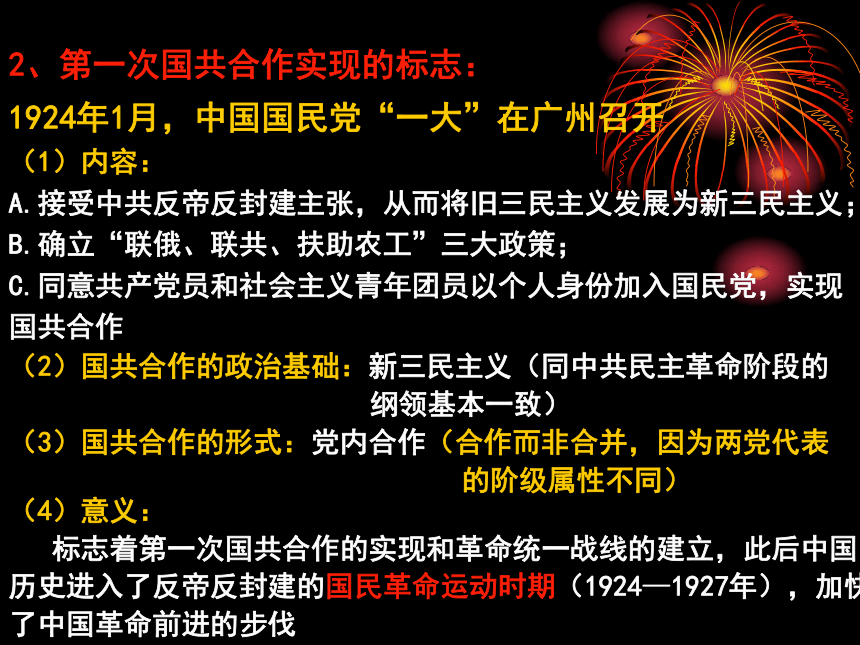

合作前的国民党 主要代表民族资产阶级和城市小资产阶级利益,这两个阶级都身受帝国主义和封建势力的压迫,都有革命的要求和愿望,相比较而言,只有国民党是革命的民主派,真正的民主派。国民党多年的斗争历史,使它在社会上享有一定的威信国民党在南方建立了较为稳固的革命根据地国民党内成员复杂,孙中山维护民主共和的斗争,屡屡受挫。特别是第二次护法运动失败后,欢迎同中共合作1924年1月,中国国民党“一大”在广州召开

(1)内容:

A.接受中共反帝反封建主张,从而将旧三民主义发展为新三民主义;

B.确立“联俄、联共、扶助农工”三大政策;

C.同意共产党员和社会主义青年团员以个人身份加入国民党,实现

国共合作

2、第一次国共合作实现的标志:(2)国共合作的政治基础:新三民主义(同中共民主革命阶段的

纲领基本一致)

(3)国共合作的形式:党内合作(合作而非合并,因为两党代表

的阶级属性不同)

(4)意义:

标志着第一次国共合作的实现和革命统一战线的建立,此后中国

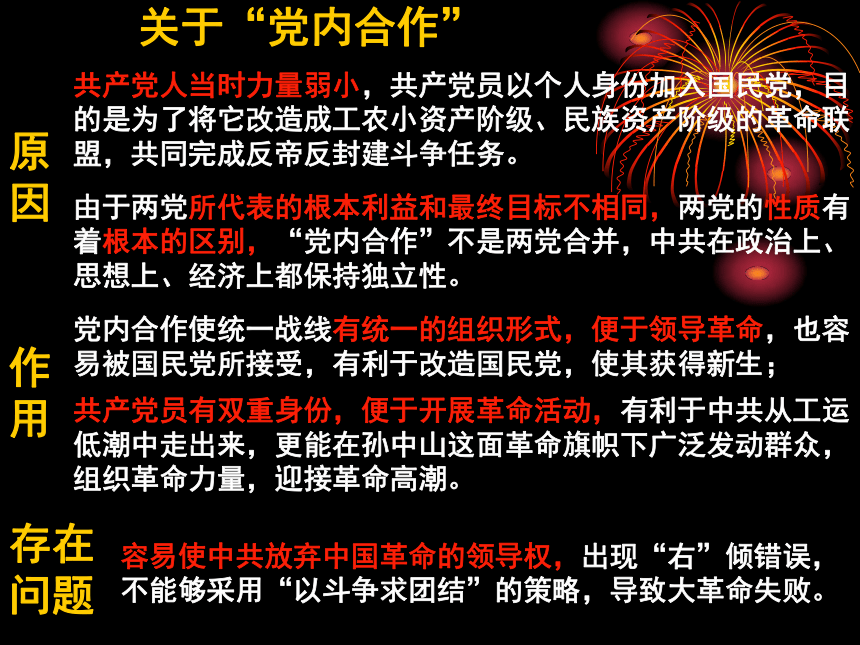

历史进入了反帝反封建的国民革命运动时期(1924—1927年),加快

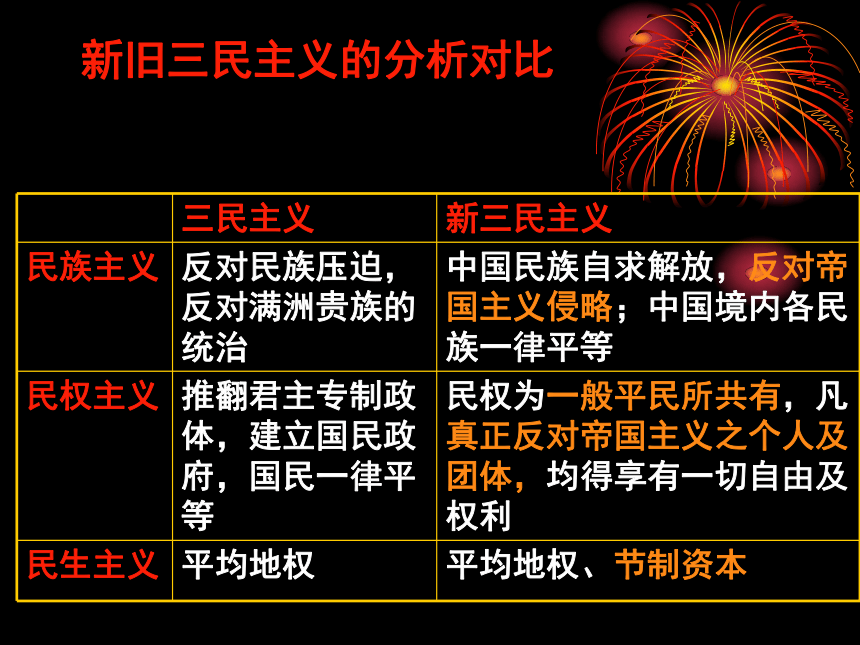

了中国革命前进的步伐 1924年,国民党一大召开,国共合作形成 新旧三民主义的分析对比新三民主义和中共民主革命纲领的比较共同点新三民主义提出的联合工农反帝反封建的革命要求,与中共民主革命纲领的基本原则一致,因而成为国共合作的政治基础。新三民主义本质上仍是资产阶级的革命纲领,其最终目标是建立资产阶级共和国;中共的民主革命纲领反映了无产阶级的要求,在民主革命之后,还有一个社会主义阶段,实现社会主义和共产主义是其最终奋斗目标。本质区别新三民主义和三大政策的关系同:二者都是新民主主义革命的产物, 是新民主主义革命时期资产阶级革命派的指导思想和政治纲领。 新三民主义中“民族主义”突出了反对帝国主义侵略,谋求中国独立富强的精神,“联俄”“联共”是反帝的必然;新“民权主义”期盼的是中国国民的真正自由平等和人权,即“唤起民众”,唤醒工农;“扶助农工”实际上是新“民生主义”的具体实施。联系:三大政策是新三民主义的实质内容,即新三民主义是纲领, 三大政策是具体方针 “扶助农工”既反映出资产阶级革命派自身思想的发展,也是中国资产阶级以革命领导自居的心态。而共产党则是依靠而不是“扶助” 总之,新三民主义是纲领,是奋斗目标;三大政策是实现纲领和目标的方法和手段。关于“党内合作”原因共产党人当时力量弱小,共产党员以个人身份加入国民党,目的是为了将它改造成工农小资产阶级、民族资产阶级的革命联盟,共同完成反帝反封建斗争任务。由于两党所代表的根本利益和最终目标不相同,两党的性质有着根本的区别,“党内合作”不是两党合并,中共在政治上、思想上、经济上都保持独立性。作用党内合作使统一战线有统一的组织形式,便于领导革命,也容易被国民党所接受,有利于改造国民党,使其获得新生;共产党员有双重身份,便于开展革命活动,有利于中共从工运低潮中走出来,更能在孙中山这面革命旗帜下广泛发动群众,组织革命力量,迎接革命高潮。存在问题容易使中共放弃中国革命的领导权,出现“右”倾错误,不能够采用“以斗争求团结”的策略,导致大革命失败。孙中山革命实践的重大转折第一次1894年孙中山满怀报国之志上书李鸿章,提出革新政治的主张,但遭冷遇。这件事使他认识到用和平方法改造中国已无可能,转而走上革命道路。辛亥革命的胜利果实被袁世凯篡夺后,孙中山为维护民主共和进行了一系列斗争,大都遭到失败,特别是护法运动的失败,使他认识到“南与北(军阀),如一丘之貉。”二次护法运动失败后,孙中山深感国民党正在坠落中,需要吸取新鲜血液加以更新。在他寻求新的出路时,接受苏联和中共帮助,对国民党进行改组,把旧三民主义发展为新三民主义,实行“联俄、联共、扶助农工”三大政策,同中国共产党合作开创了国民革命运动的新局面,这是他一生中最伟大的转变。第二次合作后的国民党成为多阶层的革命联盟——主要为工人阶级、农民阶级、民族资产阶级和城市小资产阶级的联盟但国民党内部矛盾重重,孙中山去世后国民党迅速分化。其右派最终叛变革命——国民党的性质由此发生根本变化,成为大地主、大资产阶级的政党二、北伐战争——国民革命运动的高潮:(1)1925年广州国民政府建立,并改组成立国民革命军,为北伐提供了领导力量和军事力量;

(2)1925年国民革命军肃清广东境内军阀,统一广东革命根据地,为北伐提供后方保障;

(3)1925年,五卅运动(上海爆发)和省港大罢工(香港和广东)推动了全国革命形势的高涨1、条件:2、时间:1926年7月,国民革命军从广州出发开始北伐

—1927年初

3、目的:打倒帝国主义,推翻军阀统治

4、对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖

5、主要战况与成就:

(1)兵分三路:江西;福建;湖南、湖北

(2)先后消灭了北洋军阀吴佩孚、孙传芳的主力;

革命势力发展到长江流域,从根本上动摇了北洋军阀的反动

统治;

(3)1927年初,国民政府从广州迁到武汉;

(4)推动工农运动蓬勃发展:上海工人第三次武装起义胜利等

胜利进军的主要原因1926年国民政府出师北伐 军事建制 第一军 军长 何应钦 党代表缪 斌

第二军 军长 谭延闿 党代表汪精卫

第三军 军长 朱培德 党代表朱克靖

第四军 军长 李济深 党代表廖乾五

第五军 军长 李福林 党代表李朗职

第六军 军长 程 潜 党代表林伯渠

第七军 军长 李宗仁 党代表黄绍弘

第八军 军长 唐生智 党代表刘文岛国民革命军共有八个军,10万人。北伐时期的蒋介石

(1926年7月) 北伐战争的胜利进军原

因材料中国国民党为国民革命军出师北伐宣言(摘录):

帝国主义及卖国军伐之势力不被推翻,则不但统一政府建设永无希望,而且中华民国唯一希望所系之革命根据地且有被帝国主义者及卖国军伐联合进攻之虞。本党为实现中国人民之唯一需要,统一政府之建设,巩固国民革命根据地,不能不出师以剿除卖国军阀之势力根本原因打倒列强、除军阀,统一中国 (1926年7月9日,国民革命军总司令蒋介石 在北伐誓师大会上讲话,台上左一为蒋介石)北伐军兵分三路

(三大战场)福建(孙传芳)湖南、湖北(吴佩孚)江西(孙传芳)1926年8月27日汀泗桥战役 1926年8月27日

贺胜桥战役

汀泗桥、贺胜桥战役 北伐先锋第四军叶挺独立团 直驱两湖攻克长沙叶挺(1896-1946年)

1922年他任孙中山卫队团的营长。

1924年加入中国共产党

1925年任正在组建的第12师第34团即后来的独立团任团长

在北伐战场上,他率领的独立团发挥了尖刀作用,所向披靡,攻无不克,第四军也因此获得“铁军”称叶挺像(1896~1946年)武昌群众欢迎北伐军进城1926年10月10日,北伐军攻克

武昌。图为武汉军民联欢大会。1927年1月武汉民众欢庆北伐胜利和国民政府迁都武汉。武汉国民政府旧址(今中山大道六渡桥民众乐园旁)是什么原因保证了这次北伐能胜利进军??参考答案:1、根本原因:第一次国共合作和统一战线的建立,国共两党团结

合作,制定了正确的北伐方针 (纲领、政党)

2、北伐得到了广大工农群众的大力支持 (群众) 3、北伐将士英勇善战,尤其是共产党员起了先锋模范的作用(如

叶挺独立团,为第四军赢得“铁军”称号) (军队) 三、第一次国共合作破裂,国民革命失败

国民党右派叛变革命

①1927年4月12日,蒋介石发动“四·一二 ”反革命政变,4月18日在南京成立国民政府;

②1927年7月15日汪精卫发动“七·一五”反革命政变

国共合作彻底破裂的标志,也是大革命失败的标志教训:在统一战线中,中共必须掌握革命的领导权,

必须掌握革命武装。 4月 13日中午,宝山路上群众请愿大游行 遭到血腥镇压。在街头被捕的革命群众上海街头的电线杆上,挂着被杀害者的头颅。街头被杀害的革命群众 1927年汪精卫制造“七一五”反革命政变, 提出“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的血腥 口号表明,汪精卫完全抛弃了孙中山的三大政策,公开反共,成为反革命的中心人物。表明国共合作完全破裂,轰轰烈烈的国民大革命失败了。 大革命的功绩 国民革命是近代史上真正的人民大革命,是中国社会主要革命阶级的联合革命,在国共两党合作的基础上达到了有史以来革命的最高点,是反帝反封建运动的新高潮; 北伐战争是这场革命的核心,工农运动是这次革命的基础,革命势力席卷全国; 基本推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义在华势力; 中国人民受到了一次相当普遍的革命洗礼,中共的主张为人接受,中共的影响得以扩大并开始掌握部分军队,为革命建立了新起点。国民革命和辛亥革命相同相似之处国民革命和辛亥革命不同点不同的原因和启示原因 无产阶级以独立的力量登上历史舞台,并建立了中国共产党; 中国共产党与国民党实现了合作;国民革命又得到共产国际的帮助,使革命出现了新局面。启示 半殖民半封建的中国不能走西方民主共和的道路; 无产阶级要取得革命胜利,必须掌握领导权,建立自己的武装同反动势力进行坚决的斗争,妥协退让只会断送革命。第一次国共合作的实现二七惨案使中共认识到建立革命统一战线的重要性共产国际的帮助指导孙中山同意以“党内合作”方式同共产党合作条件第 一 次 国 共 合 作方针1923年中共“三大”确定合作方针党内合作,保持共产党的独立性将国民党改组成革命联盟实现标志1924年国民党“一大”通过宣言,提出新三民主义,确定三大政策同意共产党员以个人身份加入国民党成果之一黄埔军校建立政治基础军事基础国民党一大召开

国共第一次合作黄埔军

校建立北伐战争孙传芳吴佩孚张作霖北伐胜利进军蒋介石等国民党右派叛变革命南京国民政府成立北伐战争1926

1927出师目的主要对象分兵三路胜利进军打倒列强(反帝)

铲除军阀(反封建)吴佩孚、孙传芳

张作霖三派军阀主战场:湖南、湖北

先锋:叶挺独立团从珠江流域推进

到长江流域结果 蒋介石

“四一二”

政变 汪精卫

“七一五”

政变国民

革命

失败1927建立

南京

国民

政府1926

1927宁汉

合流掌握

武汉

国民

政府 标志

国民党

专制统

治的建

立

(1)国民党:民国建立后,为反对北洋军阀统治,捍卫辛亥革命

成果,孙中山先后领导或参与领导了二次革命、护国

运动等,但屡遭失败,为寻求继续革命的道路,孙中

山下决心引入新思想,改造国民党

(2)共产党:“二大”后,中共在革命斗争的实践中,进一步认

识到要完成反帝反封建的任务,必须结成最广泛的统

一战线

1、第一次国共合作的历史原因:思考:孙中山领导的民主革命遭遇了哪些挫折?1、1912年,辛亥革命果实被袁世凯窃取;2、民国建立后,为了反对北洋军阀统治,孙中山先后领导或参与

领导了一系列革命,但大多数以失败告终:

(1)1913年:袁世凯“刺宋案”后,领导二次革命——失败

(2)1915—1916年:袁世凯复辟帝制,参与领导护国运动——虽然迫使袁世凯取消帝制,但反帝反封建的革命任务仍未完成;

(3)1917年和1920年:为了维护《临时约法》,捍卫民主共和制度,发起两次护法运动——失败

屡遭失败后,孙中山痛定思痛,认识到他所依靠的南方军阀与

北洋军阀是一丘之貉,革命要继续,需要有新思路、新方法、新的

支持力量,特别需要借助外力对国民党进行整顿和改造可能性:

(1)中共:

1923年中共在广州召开“三大”,决定国共合作,共产

党员以个人身份加入国民党,同时在政治上、思想上、组

织上保持独立性

(2)国民党:

苏俄十月革命的胜利、布尔什维克党强有力的领导作用

使孙中山受到鼓舞和启示,决定接受苏俄、共产国际和中

共的帮助,同中共合作,走新的革命道路,为国共正式合

作铺平了道路;

合作前的国民党 主要代表民族资产阶级和城市小资产阶级利益,这两个阶级都身受帝国主义和封建势力的压迫,都有革命的要求和愿望,相比较而言,只有国民党是革命的民主派,真正的民主派。国民党多年的斗争历史,使它在社会上享有一定的威信国民党在南方建立了较为稳固的革命根据地国民党内成员复杂,孙中山维护民主共和的斗争,屡屡受挫。特别是第二次护法运动失败后,欢迎同中共合作1924年1月,中国国民党“一大”在广州召开

(1)内容:

A.接受中共反帝反封建主张,从而将旧三民主义发展为新三民主义;

B.确立“联俄、联共、扶助农工”三大政策;

C.同意共产党员和社会主义青年团员以个人身份加入国民党,实现

国共合作

2、第一次国共合作实现的标志:(2)国共合作的政治基础:新三民主义(同中共民主革命阶段的

纲领基本一致)

(3)国共合作的形式:党内合作(合作而非合并,因为两党代表

的阶级属性不同)

(4)意义:

标志着第一次国共合作的实现和革命统一战线的建立,此后中国

历史进入了反帝反封建的国民革命运动时期(1924—1927年),加快

了中国革命前进的步伐 1924年,国民党一大召开,国共合作形成 新旧三民主义的分析对比新三民主义和中共民主革命纲领的比较共同点新三民主义提出的联合工农反帝反封建的革命要求,与中共民主革命纲领的基本原则一致,因而成为国共合作的政治基础。新三民主义本质上仍是资产阶级的革命纲领,其最终目标是建立资产阶级共和国;中共的民主革命纲领反映了无产阶级的要求,在民主革命之后,还有一个社会主义阶段,实现社会主义和共产主义是其最终奋斗目标。本质区别新三民主义和三大政策的关系同:二者都是新民主主义革命的产物, 是新民主主义革命时期资产阶级革命派的指导思想和政治纲领。 新三民主义中“民族主义”突出了反对帝国主义侵略,谋求中国独立富强的精神,“联俄”“联共”是反帝的必然;新“民权主义”期盼的是中国国民的真正自由平等和人权,即“唤起民众”,唤醒工农;“扶助农工”实际上是新“民生主义”的具体实施。联系:三大政策是新三民主义的实质内容,即新三民主义是纲领, 三大政策是具体方针 “扶助农工”既反映出资产阶级革命派自身思想的发展,也是中国资产阶级以革命领导自居的心态。而共产党则是依靠而不是“扶助” 总之,新三民主义是纲领,是奋斗目标;三大政策是实现纲领和目标的方法和手段。关于“党内合作”原因共产党人当时力量弱小,共产党员以个人身份加入国民党,目的是为了将它改造成工农小资产阶级、民族资产阶级的革命联盟,共同完成反帝反封建斗争任务。由于两党所代表的根本利益和最终目标不相同,两党的性质有着根本的区别,“党内合作”不是两党合并,中共在政治上、思想上、经济上都保持独立性。作用党内合作使统一战线有统一的组织形式,便于领导革命,也容易被国民党所接受,有利于改造国民党,使其获得新生;共产党员有双重身份,便于开展革命活动,有利于中共从工运低潮中走出来,更能在孙中山这面革命旗帜下广泛发动群众,组织革命力量,迎接革命高潮。存在问题容易使中共放弃中国革命的领导权,出现“右”倾错误,不能够采用“以斗争求团结”的策略,导致大革命失败。孙中山革命实践的重大转折第一次1894年孙中山满怀报国之志上书李鸿章,提出革新政治的主张,但遭冷遇。这件事使他认识到用和平方法改造中国已无可能,转而走上革命道路。辛亥革命的胜利果实被袁世凯篡夺后,孙中山为维护民主共和进行了一系列斗争,大都遭到失败,特别是护法运动的失败,使他认识到“南与北(军阀),如一丘之貉。”二次护法运动失败后,孙中山深感国民党正在坠落中,需要吸取新鲜血液加以更新。在他寻求新的出路时,接受苏联和中共帮助,对国民党进行改组,把旧三民主义发展为新三民主义,实行“联俄、联共、扶助农工”三大政策,同中国共产党合作开创了国民革命运动的新局面,这是他一生中最伟大的转变。第二次合作后的国民党成为多阶层的革命联盟——主要为工人阶级、农民阶级、民族资产阶级和城市小资产阶级的联盟但国民党内部矛盾重重,孙中山去世后国民党迅速分化。其右派最终叛变革命——国民党的性质由此发生根本变化,成为大地主、大资产阶级的政党二、北伐战争——国民革命运动的高潮:(1)1925年广州国民政府建立,并改组成立国民革命军,为北伐提供了领导力量和军事力量;

(2)1925年国民革命军肃清广东境内军阀,统一广东革命根据地,为北伐提供后方保障;

(3)1925年,五卅运动(上海爆发)和省港大罢工(香港和广东)推动了全国革命形势的高涨1、条件:2、时间:1926年7月,国民革命军从广州出发开始北伐

—1927年初

3、目的:打倒帝国主义,推翻军阀统治

4、对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖

5、主要战况与成就:

(1)兵分三路:江西;福建;湖南、湖北

(2)先后消灭了北洋军阀吴佩孚、孙传芳的主力;

革命势力发展到长江流域,从根本上动摇了北洋军阀的反动

统治;

(3)1927年初,国民政府从广州迁到武汉;

(4)推动工农运动蓬勃发展:上海工人第三次武装起义胜利等

胜利进军的主要原因1926年国民政府出师北伐 军事建制 第一军 军长 何应钦 党代表缪 斌

第二军 军长 谭延闿 党代表汪精卫

第三军 军长 朱培德 党代表朱克靖

第四军 军长 李济深 党代表廖乾五

第五军 军长 李福林 党代表李朗职

第六军 军长 程 潜 党代表林伯渠

第七军 军长 李宗仁 党代表黄绍弘

第八军 军长 唐生智 党代表刘文岛国民革命军共有八个军,10万人。北伐时期的蒋介石

(1926年7月) 北伐战争的胜利进军原

因材料中国国民党为国民革命军出师北伐宣言(摘录):

帝国主义及卖国军伐之势力不被推翻,则不但统一政府建设永无希望,而且中华民国唯一希望所系之革命根据地且有被帝国主义者及卖国军伐联合进攻之虞。本党为实现中国人民之唯一需要,统一政府之建设,巩固国民革命根据地,不能不出师以剿除卖国军阀之势力根本原因打倒列强、除军阀,统一中国 (1926年7月9日,国民革命军总司令蒋介石 在北伐誓师大会上讲话,台上左一为蒋介石)北伐军兵分三路

(三大战场)福建(孙传芳)湖南、湖北(吴佩孚)江西(孙传芳)1926年8月27日汀泗桥战役 1926年8月27日

贺胜桥战役

汀泗桥、贺胜桥战役 北伐先锋第四军叶挺独立团 直驱两湖攻克长沙叶挺(1896-1946年)

1922年他任孙中山卫队团的营长。

1924年加入中国共产党

1925年任正在组建的第12师第34团即后来的独立团任团长

在北伐战场上,他率领的独立团发挥了尖刀作用,所向披靡,攻无不克,第四军也因此获得“铁军”称叶挺像(1896~1946年)武昌群众欢迎北伐军进城1926年10月10日,北伐军攻克

武昌。图为武汉军民联欢大会。1927年1月武汉民众欢庆北伐胜利和国民政府迁都武汉。武汉国民政府旧址(今中山大道六渡桥民众乐园旁)是什么原因保证了这次北伐能胜利进军??参考答案:1、根本原因:第一次国共合作和统一战线的建立,国共两党团结

合作,制定了正确的北伐方针 (纲领、政党)

2、北伐得到了广大工农群众的大力支持 (群众) 3、北伐将士英勇善战,尤其是共产党员起了先锋模范的作用(如

叶挺独立团,为第四军赢得“铁军”称号) (军队) 三、第一次国共合作破裂,国民革命失败

国民党右派叛变革命

①1927年4月12日,蒋介石发动“四·一二 ”反革命政变,4月18日在南京成立国民政府;

②1927年7月15日汪精卫发动“七·一五”反革命政变

国共合作彻底破裂的标志,也是大革命失败的标志教训:在统一战线中,中共必须掌握革命的领导权,

必须掌握革命武装。 4月 13日中午,宝山路上群众请愿大游行 遭到血腥镇压。在街头被捕的革命群众上海街头的电线杆上,挂着被杀害者的头颅。街头被杀害的革命群众 1927年汪精卫制造“七一五”反革命政变, 提出“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的血腥 口号表明,汪精卫完全抛弃了孙中山的三大政策,公开反共,成为反革命的中心人物。表明国共合作完全破裂,轰轰烈烈的国民大革命失败了。 大革命的功绩 国民革命是近代史上真正的人民大革命,是中国社会主要革命阶级的联合革命,在国共两党合作的基础上达到了有史以来革命的最高点,是反帝反封建运动的新高潮; 北伐战争是这场革命的核心,工农运动是这次革命的基础,革命势力席卷全国; 基本推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义在华势力; 中国人民受到了一次相当普遍的革命洗礼,中共的主张为人接受,中共的影响得以扩大并开始掌握部分军队,为革命建立了新起点。国民革命和辛亥革命相同相似之处国民革命和辛亥革命不同点不同的原因和启示原因 无产阶级以独立的力量登上历史舞台,并建立了中国共产党; 中国共产党与国民党实现了合作;国民革命又得到共产国际的帮助,使革命出现了新局面。启示 半殖民半封建的中国不能走西方民主共和的道路; 无产阶级要取得革命胜利,必须掌握领导权,建立自己的武装同反动势力进行坚决的斗争,妥协退让只会断送革命。第一次国共合作的实现二七惨案使中共认识到建立革命统一战线的重要性共产国际的帮助指导孙中山同意以“党内合作”方式同共产党合作条件第 一 次 国 共 合 作方针1923年中共“三大”确定合作方针党内合作,保持共产党的独立性将国民党改组成革命联盟实现标志1924年国民党“一大”通过宣言,提出新三民主义,确定三大政策同意共产党员以个人身份加入国民党成果之一黄埔军校建立政治基础军事基础国民党一大召开

国共第一次合作黄埔军

校建立北伐战争孙传芳吴佩孚张作霖北伐胜利进军蒋介石等国民党右派叛变革命南京国民政府成立北伐战争1926

1927出师目的主要对象分兵三路胜利进军打倒列强(反帝)

铲除军阀(反封建)吴佩孚、孙传芳

张作霖三派军阀主战场:湖南、湖北

先锋:叶挺独立团从珠江流域推进

到长江流域结果 蒋介石

“四一二”

政变 汪精卫

“七一五”

政变国民

革命

失败1927建立

南京

国民

政府1926

1927宁汉

合流掌握

武汉

国民

政府 标志

国民党

专制统

治的建

立

同课章节目录

- 第一单元 天朝的危机

- 第1课 鸦片战争与《南京条约》

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 天平天国的运动

- 第4课 洋务运动

- 第二单元 中华民族的觉醒与抗争

- 第5课 民族资本主义与早期维新思想

- 第6课 甲午战争与《马关条约》

- 第7课 戊戌变法

- 第8课 八国联军侵华与《辛丑条约》

- 第9课 清末新政

- 第10课 辛亥革命与中华民国的建立

- 第三单元 第一次世界大战

- 第11课 20世纪的国际冲突

- 第12课 大战的爆发与过程

- 第13课 凡尔赛-华盛顿体系

- 第四单元 1917年俄国革命与苏联的现代化道路

- 第14课 俄国十月革命的胜利

- 第15课 从“战时共产主义”到新经济政策

- 第16课 苏联的工业化与农业集体化

- 第五单元 殖民地半殖民地民族解放运动

- 第17课 土耳其凯末尔革命

- 第18课 印度“非暴力不合作运动”

- 第六单元 中国民主革命的转折

- 第19课 民国初年的社会与政局

- 第20课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第21课 五四运动中与中国共产党的建立

- 第22课 国共合作与北伐战争

- 第七单元 中国的土地革命与抗日救亡运动

- 第23课 南京国民政府的内政与外交

- 第24课 红色政权的建立

- 第25课 九一八事变与全国抗日浪潮的兴起

- 第26课 红军长征

- 第八单元 “大萧条”中的资本主多世界

- 第27课 1929-1933年世界经济危机

- 第28课 罗斯福新政

- 第29课 德意日走上法西斯道路

- 第九单元 第二次世界大战

- 第30课 绥靖政策与“集体安全”的失败

- 第31课 战争的爆发与扩大

- 第32课 反法西斯战争的胜利