2024版《中国历史》七上第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡 单元复习课件【29张PPT】

文档属性

| 名称 | 2024版《中国历史》七上第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡 单元复习课件【29张PPT】 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-28 11:14:55 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

2024版《中国历史》七年级上册单元复习

第二单元:夏商周时期

奴隶制王朝的更替和向封建社会过渡

核心素养培养

中考真题训练

基础知识梳理

新 课 标 对 本 单 元 要 求

知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度;知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生;通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

课

标

要

求

时

空

观

念

约前1600年

前1046年

前841年

前771年

前770年

时

空

观

念

前475年

前356年

前256年

约前2070年

夏朝建立

前221年

奴 隶 社 会

商朝建立

西周建立

西周灭亡

国人暴动

战国开始

商鞅变法

李冰修建都江堰

战国结束

东周开始

夏朝

商朝

西周

战国

周朝

春秋

向封建社会过渡

思

维

导

图

思

维

导

图

世袭制

夏

商

西周

青铜器

夏商周时期

春秋

战国

诸侯争霸

天文、历法和医学

东周

科技与文化

分封制

兼并战争

铁农具和牛耕的出现并推广

经济

商鞅变法;奴隶社会→封建社会

“百家争鸣”局面出现

01

02

政治

03

思想

社 会 变 革

1.《诗经》记载了前776年9月6日发生的日食,这是传世文献中我国历史上第一次有确切日期的日食记录。2.战国时扁鹊发明切脉诊法。

3战国时的《黄帝内经》是一部重要的中医理论著作。

甲骨文与青铜器

《诗经》和楚辞》

1.第一部诗歌总集《诗经》2.楚辞

1.我国有文字可考的历史从商朝开始。2.司母戊鼎

甲骨文

单

元

结

构

本单元共5课。其中第4课、第5课、第6课是按照历史发展脉络进行讲述的,重点梳理了自夏、商、西周到春秋战国时期历 史发展的基本脉络,展现了我国早期王朝的主要特征和上述朝代之间的兴衰状况,并围绕 春秋战国时期社会形态进步的主题,集中展现了当时在政治、经济、军事等领域发生的重 大变革。第7课、第8课则集中展现了先秦时期思想、 学术高度繁荣的局面,揭示了这一文化现象的重大价值与深远影响,呈现了这一时期文字、 青铜铸造、医学、天文历法、文学艺术等的璀璨成就。

单

元

结

构

第二单元

夏商周时期

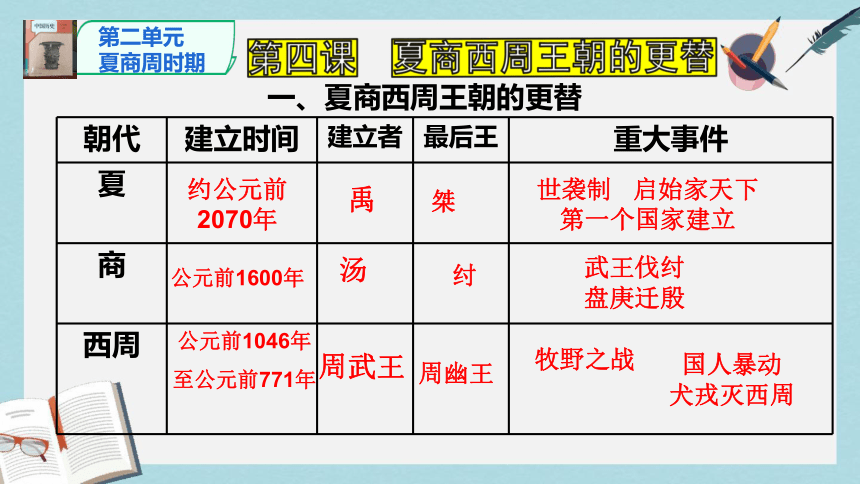

第四课 夏商西周王朝的更替

一、夏商西周王朝的更替

朝代 建立时间 建立者 最后王 重大事件

夏

商

西周

约公元前

2070年

禹

桀

世袭制 启始家天下

第一个国家建立

公元前1600年

汤

纣

武王伐纣

盘庚迁殷

公元前1046年

至公元前771年

周武王

周幽王

国人暴动

犬戎灭西周

牧野之战

第二单元

夏商周时期

第四课 夏商西周王朝的更替

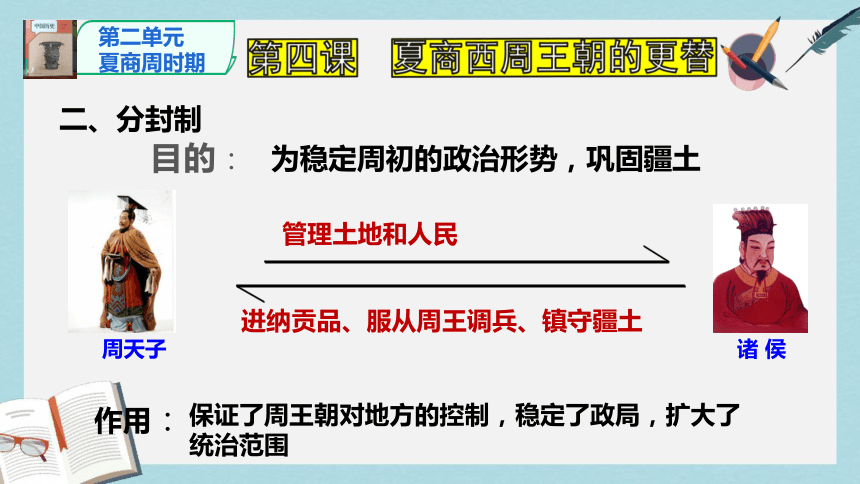

二、分封制

目的:

为稳定周初的政治形势,巩固疆土

周天子

诸 侯

进纳贡品、服从周王调兵、镇守疆土

管理土地和人民

保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围

作用:

第二单元

夏商周时期

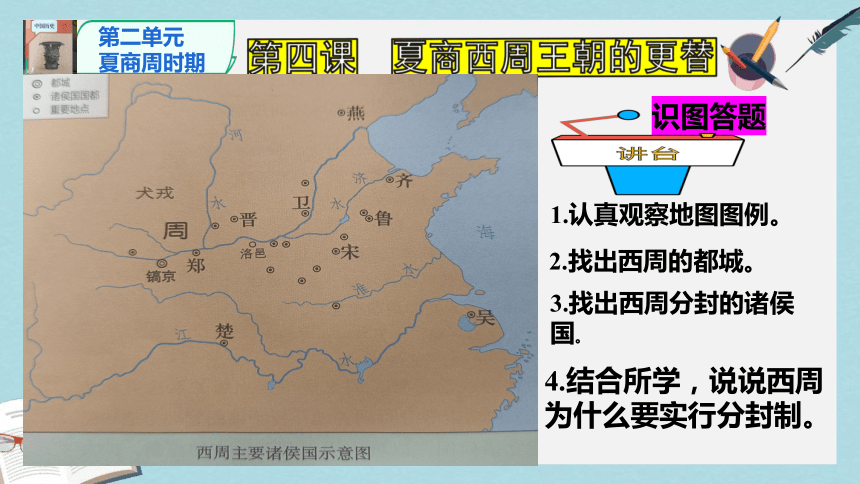

第四课 夏商西周王朝的更替

识图答题

1.认真观察地图图例。

2.找出西周的都城。

3.找出西周分封的诸侯国。

4.结合所学,说说西周为什么要实行分封制。

第二单元

夏商周时期

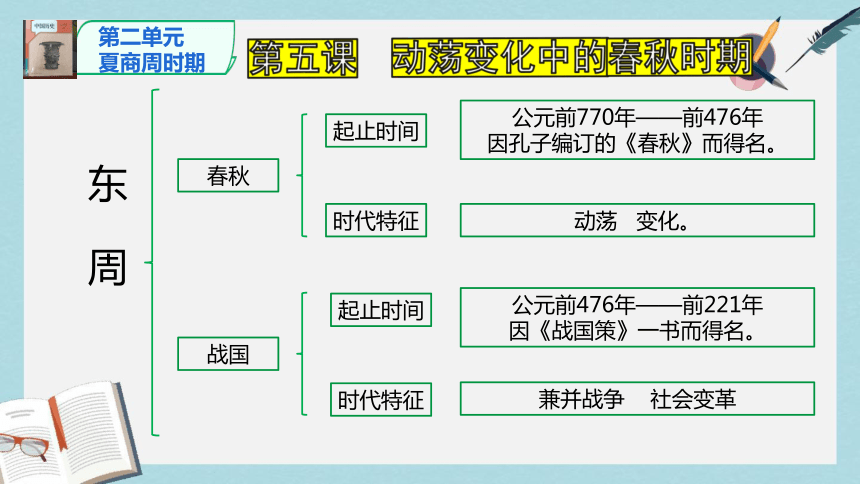

第五课 动荡变化中的春秋时期

东 周

春秋

战国

起止时间

时代特征

起止时间

时代特征

公元前770年——前476年

因孔子编订的《春秋》而得名。

公元前476年——前221年

因《战国策》一书而得名。

动荡 变化。

兼并战争 社会变革

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

(3)影响:大国诸侯势力雄厚,他们操控政治,竟相角逐,使春秋时期的政治呈现出新面貌。

(1)原因:西周的各种制度在春秋时期逐渐遭到破坏,分封制逐步走向瓦解。

(2)表现:①周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带;②周王渐渐失去对各地诸侯的控制;③周王室财政入不敷出,困难重重。

一、王室衰微

礼崩乐坏

分封制瓦解

王畿面积缩小

政治控制力下降

经济实力变弱

军事力量衰微

权力转移,诸侯势力崛起

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

(3)影响

①导致许多中小诸侯国覆灭,少数强大诸侯国的疆域不断扩展。②当时中原的“诸夏”与周边的“戎”“狄”“蛮”“夷”等长期交往,为民族交融创造了契机。在频繁往来和密切联系中,这些民族产生了华夏认同观念。

(1)原因:①周王室衰微;②各诸侯国为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动。

(2)概况:

①一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位。

②齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸,号令诸侯。春秋末期,吴国和越国先后北上争霸。。

二、诸侯争霸

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

识图答题

1.认真观察地图图例。

2.找出春秋时期诸侯国的分布。

3.找到曾经成为霸主的诸侯国所在位置。

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

(3)商业:商业活动逐渐活跃起来,各诸侯国统治者对经济活动提供一定的鼓励和保护,金属货币在当时也得到了较为广泛的使用。

(1)农业:春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件。

(2)手工业:手工业的规模不断扩大,分工更加细致,铸铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业和漆器制作等都有所发展。

三、春秋时期的经济发展

春秋时期青铜牺尊

春秋时期铁犁

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

(3)战争特点:战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(1)战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

(2)战争性质:兼并。

一、战国七雄

(5)影响:各诸侯国势力此消彼长,魏、楚、齐、秦等先后崛起,在当时的政治格局中占据优势地位。

(4)著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战。

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

识图答题

1.找出战国七雄的位置。

2.找出修筑长城的诸侯国。

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

二、商鞅变法

(1)目的:确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,为巩固统治、对外扩张积极创造条件。

(2)主要内容

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.建立户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除旧的土地制度

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可,免除徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

(3)影响:使秦国的综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以秦统一中国奠定了基础。

战国时期,中国开始进入封建社会。

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

(3)商业:商业日益发达,货币流通广泛,各地涌现出一批中心城市。

(1)农业:铁器的使用日趋普遍,牛耕得到进一步推广,耕作技术明显进步,农业生产得到进一发展。

(2)手工业:手工业分工更加细密,纺织、冶铁、青铜铸造等手工业发展可观。

三、战国时期经济的发展

(4)都江堰 公元前256年,在秦国蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建了都江堰。主要功能:防洪、灌溉、水运等。

意义:建成之后成都平原成为沃野;2200多年来一直发挥着巨大的作用,是我国古代劳动民杰出智慧与勤劳精神的集中体现。

第二单元

夏商周时期

第七课 百家争鸣

学派 代表人物 主张 现实意义

儒家

道家

墨家

法家

兵家

孔子、

孟子、

荀子

老子、庄子

墨子

韩非

孙膑

仁、以德治国、因材施教;仁政、民贵君轻

顺其自然、无为而治、辩证法

兼爱、非攻

变革、以法治国、建立中央集权统治

《孙子兵法》

孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;

为当今以德治国、仁爱和谐、以民为本、教育公正的治国理念提供了借鉴

启示当今社会要崇尚道德,要遵循发展的客观规律,要辩证地看待问题

启示当今社会要反对战争、平等博爱、热爱和平、重视人才、构建和谐社会

法家思想中的变革精神,成为历代思想家、政治家改革图治的理论武器;建立中央集权专制统治的主张,为结束诸侯割据、建立大一统的封建国家提供了理论基础;法家主张以法治国的思想,影响至今,对建立公正、法治社会有借鉴作用。

第二单元

夏商周时期

第七课 百家争鸣

人物扫描

孔 子

老 子

孟 子

韩 非

孙 膑

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

一、天文、历法和医学

3.医学

(1)战国时期的名医扁鹊发明了切脉诊法,使用的望、闻、问、切四种诊断疾病的方法,一直被中医沿用。

(2)战国时期问世的《黄帝内经》是一部重要的中医理论著作。

1.天文:《诗经》中记载了我国历史上第一次有确切日期的日食。

2.历法:夏朝时可能有了历法。到商朝时,历法逐渐完备。战国时期,人们已经把一年分为二十四节气。

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

二、甲骨文

(4)地位:甲骨文是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字,目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

(1)定义:甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。

(2)内容:十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

(3)特点:甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段。

甲 骨 文

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

三、青铜器

金文:商朝中晚期开始,钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,这种文字被称为“金文”。

(1)发展:商周时期,青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细致,制作工艺高超。

(2)用途:主要用于祭祀及军事等方面,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

四、金 文

司 母 戊 鼎

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

(2)出土的中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜器,表明它与中原王朝具有密切关系。

五、三星堆遗址

(1)长江上游地区的四川广汉三星堆遗址向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。

三星堆遗址出土的

戴金面罩青铜人头像

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

(3)影响:《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

六、《诗经》和“楚辞

(1)《诗经》:西周和春秋时期的诗歌被收集整理成我国现存第一部诗歌总集《诗经》,它保存了丰富的先秦史料。

(2)“楚辞”:战国时期,楚国的屈原等人创作出一种新体诗歌“楚辞”;屈原的代表作《离骚》是千古传诵的抒情长诗。

屈原行吟图

1.(2024年山东省烟台市)里耶秦简绝大多数写于秦统一以后,其中8—461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等内容。“8—461号木方”记载内容中的“统一”

A.推动思想文化发展到高峰 B.结束了长期以来争战混乱的局面

C.促使国家财政有很大改善 D.使政令能够在全国各地顺利推行

D

2.(2024年四川省成都市)毛泽东评价秦朝,“百代皆行秦政制”;史学家钱穆评价秦朝,“中国之政,得秦皇而后行”。他们都肯定了秦朝

A.中央集权制度的影响 B.儒学独尊地位的形成

C.政权统治的长治久安 D.万里长城的坚不可摧

A

随堂练习

3.(2024年山西省)《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也”。材料描述的是刘邦夺取天下的

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

B

4.(2024年安徽省)西汉建立之初,社会残破不堪,人民流离失所,人口锐减。到了文景时期,“吏安其官,民乐其业,畜积岁增,户口寝息(人口逐渐增加)”。这一变化主要得益于

A.休养生息 B.尊崇儒术 C.盐铁专卖 D.版图拓展

A

随堂练习

5.(2024年山东省烟台市)汉武帝即位后,随着社会经济实力的增强,国策由“无为”转为“有为”。下列能体现其政治“有为”的是

A.创立了中央集权制度 B.实施了“推恩令”

C.罢黜百家,尊崇儒术 D.统一铸造五铢钱

B

6.(2024年黑龙江省齐齐哈尔市)秦汉时期的统治者,为了有效地巩固“大一统”局面,都对统治思想进行了选择。其中汉武帝接受董仲舒的建议采取

A.统一文字 B.推恩令 C.罢黜百家,尊崇儒术 D.盐铁专卖

C

随堂练习

7.(2024年黑龙江省齐齐哈尔市)2013年,习近平主席提出与有关国家共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一带一路”倡议。开辟了陆上丝绸之路的是

A.霍去病北击匈奴 B.张骞通西域

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

B

8.(2024年黑龙江省齐齐哈尔市)2013年,习近平主席提出与有关国家共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一带一路”倡议。开辟了陆上丝绸之路的是

A.霍去病北击匈奴 B.张骞通西域

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

A

随堂练习

9.(2024年湖北省)张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况,再次出使西域时,他派副使访问了安息,随后,安息使节来到汉朝,并将鸵鸟蛋等礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域

A.改善了国家的财政状况 B.促进了西汉与西域相互了解

C.加强中央对地方的控制 D.有利于“文景之治”的出现

B

10.(2024年河南省)早在西周就已出现的瓦当,到西汉时一改原来的简单、朴素,变得纹饰繁多,构思奇巧,集绘画、浮雕、工艺美术和书法于一身。材料强调了西汉瓦当

A.建筑用途广泛 B.史料价值突出 C.艺术价值较高 D.材料来源丰富

C

随堂练习

2024版《中国历史》七年级上册单元复习

第二单元:夏商周时期

奴隶制王朝的更替和向封建社会过渡

核心素养培养

中考真题训练

基础知识梳理

新 课 标 对 本 单 元 要 求

知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度;知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生;通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

课

标

要

求

时

空

观

念

约前1600年

前1046年

前841年

前771年

前770年

时

空

观

念

前475年

前356年

前256年

约前2070年

夏朝建立

前221年

奴 隶 社 会

商朝建立

西周建立

西周灭亡

国人暴动

战国开始

商鞅变法

李冰修建都江堰

战国结束

东周开始

夏朝

商朝

西周

战国

周朝

春秋

向封建社会过渡

思

维

导

图

思

维

导

图

世袭制

夏

商

西周

青铜器

夏商周时期

春秋

战国

诸侯争霸

天文、历法和医学

东周

科技与文化

分封制

兼并战争

铁农具和牛耕的出现并推广

经济

商鞅变法;奴隶社会→封建社会

“百家争鸣”局面出现

01

02

政治

03

思想

社 会 变 革

1.《诗经》记载了前776年9月6日发生的日食,这是传世文献中我国历史上第一次有确切日期的日食记录。2.战国时扁鹊发明切脉诊法。

3战国时的《黄帝内经》是一部重要的中医理论著作。

甲骨文与青铜器

《诗经》和楚辞》

1.第一部诗歌总集《诗经》2.楚辞

1.我国有文字可考的历史从商朝开始。2.司母戊鼎

甲骨文

单

元

结

构

本单元共5课。其中第4课、第5课、第6课是按照历史发展脉络进行讲述的,重点梳理了自夏、商、西周到春秋战国时期历 史发展的基本脉络,展现了我国早期王朝的主要特征和上述朝代之间的兴衰状况,并围绕 春秋战国时期社会形态进步的主题,集中展现了当时在政治、经济、军事等领域发生的重 大变革。第7课、第8课则集中展现了先秦时期思想、 学术高度繁荣的局面,揭示了这一文化现象的重大价值与深远影响,呈现了这一时期文字、 青铜铸造、医学、天文历法、文学艺术等的璀璨成就。

单

元

结

构

第二单元

夏商周时期

第四课 夏商西周王朝的更替

一、夏商西周王朝的更替

朝代 建立时间 建立者 最后王 重大事件

夏

商

西周

约公元前

2070年

禹

桀

世袭制 启始家天下

第一个国家建立

公元前1600年

汤

纣

武王伐纣

盘庚迁殷

公元前1046年

至公元前771年

周武王

周幽王

国人暴动

犬戎灭西周

牧野之战

第二单元

夏商周时期

第四课 夏商西周王朝的更替

二、分封制

目的:

为稳定周初的政治形势,巩固疆土

周天子

诸 侯

进纳贡品、服从周王调兵、镇守疆土

管理土地和人民

保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围

作用:

第二单元

夏商周时期

第四课 夏商西周王朝的更替

识图答题

1.认真观察地图图例。

2.找出西周的都城。

3.找出西周分封的诸侯国。

4.结合所学,说说西周为什么要实行分封制。

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

东 周

春秋

战国

起止时间

时代特征

起止时间

时代特征

公元前770年——前476年

因孔子编订的《春秋》而得名。

公元前476年——前221年

因《战国策》一书而得名。

动荡 变化。

兼并战争 社会变革

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

(3)影响:大国诸侯势力雄厚,他们操控政治,竟相角逐,使春秋时期的政治呈现出新面貌。

(1)原因:西周的各种制度在春秋时期逐渐遭到破坏,分封制逐步走向瓦解。

(2)表现:①周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带;②周王渐渐失去对各地诸侯的控制;③周王室财政入不敷出,困难重重。

一、王室衰微

礼崩乐坏

分封制瓦解

王畿面积缩小

政治控制力下降

经济实力变弱

军事力量衰微

权力转移,诸侯势力崛起

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

(3)影响

①导致许多中小诸侯国覆灭,少数强大诸侯国的疆域不断扩展。②当时中原的“诸夏”与周边的“戎”“狄”“蛮”“夷”等长期交往,为民族交融创造了契机。在频繁往来和密切联系中,这些民族产生了华夏认同观念。

(1)原因:①周王室衰微;②各诸侯国为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动。

(2)概况:

①一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位。

②齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸,号令诸侯。春秋末期,吴国和越国先后北上争霸。。

二、诸侯争霸

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

识图答题

1.认真观察地图图例。

2.找出春秋时期诸侯国的分布。

3.找到曾经成为霸主的诸侯国所在位置。

第二单元

夏商周时期

第五课 动荡变化中的春秋时期

(3)商业:商业活动逐渐活跃起来,各诸侯国统治者对经济活动提供一定的鼓励和保护,金属货币在当时也得到了较为广泛的使用。

(1)农业:春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件。

(2)手工业:手工业的规模不断扩大,分工更加细致,铸铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业和漆器制作等都有所发展。

三、春秋时期的经济发展

春秋时期青铜牺尊

春秋时期铁犁

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

(3)战争特点:战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(1)战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

(2)战争性质:兼并。

一、战国七雄

(5)影响:各诸侯国势力此消彼长,魏、楚、齐、秦等先后崛起,在当时的政治格局中占据优势地位。

(4)著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战。

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

识图答题

1.找出战国七雄的位置。

2.找出修筑长城的诸侯国。

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

二、商鞅变法

(1)目的:确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,为巩固统治、对外扩张积极创造条件。

(2)主要内容

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.建立户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除旧的土地制度

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可,免除徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

(3)影响:使秦国的综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以秦统一中国奠定了基础。

战国时期,中国开始进入封建社会。

第二单元

夏商周时期

第六课 战国时期的社会变革

(3)商业:商业日益发达,货币流通广泛,各地涌现出一批中心城市。

(1)农业:铁器的使用日趋普遍,牛耕得到进一步推广,耕作技术明显进步,农业生产得到进一发展。

(2)手工业:手工业分工更加细密,纺织、冶铁、青铜铸造等手工业发展可观。

三、战国时期经济的发展

(4)都江堰 公元前256年,在秦国蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建了都江堰。主要功能:防洪、灌溉、水运等。

意义:建成之后成都平原成为沃野;2200多年来一直发挥着巨大的作用,是我国古代劳动民杰出智慧与勤劳精神的集中体现。

第二单元

夏商周时期

第七课 百家争鸣

学派 代表人物 主张 现实意义

儒家

道家

墨家

法家

兵家

孔子、

孟子、

荀子

老子、庄子

墨子

韩非

孙膑

仁、以德治国、因材施教;仁政、民贵君轻

顺其自然、无为而治、辩证法

兼爱、非攻

变革、以法治国、建立中央集权统治

《孙子兵法》

孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;

为当今以德治国、仁爱和谐、以民为本、教育公正的治国理念提供了借鉴

启示当今社会要崇尚道德,要遵循发展的客观规律,要辩证地看待问题

启示当今社会要反对战争、平等博爱、热爱和平、重视人才、构建和谐社会

法家思想中的变革精神,成为历代思想家、政治家改革图治的理论武器;建立中央集权专制统治的主张,为结束诸侯割据、建立大一统的封建国家提供了理论基础;法家主张以法治国的思想,影响至今,对建立公正、法治社会有借鉴作用。

第二单元

夏商周时期

第七课 百家争鸣

人物扫描

孔 子

老 子

孟 子

韩 非

孙 膑

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

一、天文、历法和医学

3.医学

(1)战国时期的名医扁鹊发明了切脉诊法,使用的望、闻、问、切四种诊断疾病的方法,一直被中医沿用。

(2)战国时期问世的《黄帝内经》是一部重要的中医理论著作。

1.天文:《诗经》中记载了我国历史上第一次有确切日期的日食。

2.历法:夏朝时可能有了历法。到商朝时,历法逐渐完备。战国时期,人们已经把一年分为二十四节气。

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

二、甲骨文

(4)地位:甲骨文是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字,目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

(1)定义:甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。

(2)内容:十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

(3)特点:甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段。

甲 骨 文

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

三、青铜器

金文:商朝中晚期开始,钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,这种文字被称为“金文”。

(1)发展:商周时期,青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细致,制作工艺高超。

(2)用途:主要用于祭祀及军事等方面,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

四、金 文

司 母 戊 鼎

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

(2)出土的中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜器,表明它与中原王朝具有密切关系。

五、三星堆遗址

(1)长江上游地区的四川广汉三星堆遗址向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。

三星堆遗址出土的

戴金面罩青铜人头像

第二单元

夏商周时期

第八课 夏商周时期的科技与文化

(3)影响:《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

六、《诗经》和“楚辞

(1)《诗经》:西周和春秋时期的诗歌被收集整理成我国现存第一部诗歌总集《诗经》,它保存了丰富的先秦史料。

(2)“楚辞”:战国时期,楚国的屈原等人创作出一种新体诗歌“楚辞”;屈原的代表作《离骚》是千古传诵的抒情长诗。

屈原行吟图

1.(2024年山东省烟台市)里耶秦简绝大多数写于秦统一以后,其中8—461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式,程序、文体、称谓等内容。“8—461号木方”记载内容中的“统一”

A.推动思想文化发展到高峰 B.结束了长期以来争战混乱的局面

C.促使国家财政有很大改善 D.使政令能够在全国各地顺利推行

D

2.(2024年四川省成都市)毛泽东评价秦朝,“百代皆行秦政制”;史学家钱穆评价秦朝,“中国之政,得秦皇而后行”。他们都肯定了秦朝

A.中央集权制度的影响 B.儒学独尊地位的形成

C.政权统治的长治久安 D.万里长城的坚不可摧

A

随堂练习

3.(2024年山西省)《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也”。材料描述的是刘邦夺取天下的

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

B

4.(2024年安徽省)西汉建立之初,社会残破不堪,人民流离失所,人口锐减。到了文景时期,“吏安其官,民乐其业,畜积岁增,户口寝息(人口逐渐增加)”。这一变化主要得益于

A.休养生息 B.尊崇儒术 C.盐铁专卖 D.版图拓展

A

随堂练习

5.(2024年山东省烟台市)汉武帝即位后,随着社会经济实力的增强,国策由“无为”转为“有为”。下列能体现其政治“有为”的是

A.创立了中央集权制度 B.实施了“推恩令”

C.罢黜百家,尊崇儒术 D.统一铸造五铢钱

B

6.(2024年黑龙江省齐齐哈尔市)秦汉时期的统治者,为了有效地巩固“大一统”局面,都对统治思想进行了选择。其中汉武帝接受董仲舒的建议采取

A.统一文字 B.推恩令 C.罢黜百家,尊崇儒术 D.盐铁专卖

C

随堂练习

7.(2024年黑龙江省齐齐哈尔市)2013年,习近平主席提出与有关国家共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一带一路”倡议。开辟了陆上丝绸之路的是

A.霍去病北击匈奴 B.张骞通西域

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

B

8.(2024年黑龙江省齐齐哈尔市)2013年,习近平主席提出与有关国家共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一带一路”倡议。开辟了陆上丝绸之路的是

A.霍去病北击匈奴 B.张骞通西域

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

A

随堂练习

9.(2024年湖北省)张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况,再次出使西域时,他派副使访问了安息,随后,安息使节来到汉朝,并将鸵鸟蛋等礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域

A.改善了国家的财政状况 B.促进了西汉与西域相互了解

C.加强中央对地方的控制 D.有利于“文景之治”的出现

B

10.(2024年河南省)早在西周就已出现的瓦当,到西汉时一改原来的简单、朴素,变得纹饰繁多,构思奇巧,集绘画、浮雕、工艺美术和书法于一身。材料强调了西汉瓦当

A.建筑用途广泛 B.史料价值突出 C.艺术价值较高 D.材料来源丰富

C

随堂练习

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史