第2课中华文化的世界意义 教学课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课中华文化的世界意义 教学课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-29 12:58:26 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

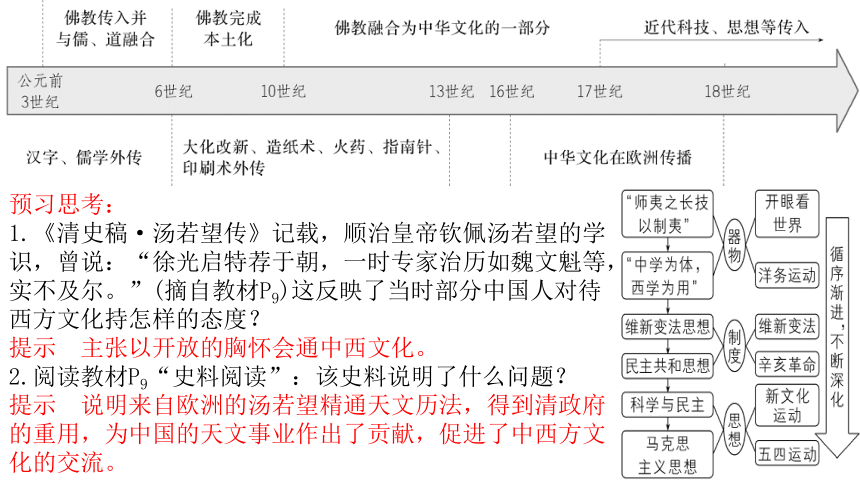

预习思考:

1.《清史稿·汤若望传》记载,顺治皇帝钦佩汤若望的学识,曾说:“徐光启特荐于朝,一时专家治历如魏文魁等,实不及尔。”(摘自教材P9)这反映了当时部分中国人对待西方文化持怎样的态度?

提示 主张以开放的胸怀会通中西文化。

2.阅读教材P9“史料阅读”:该史料说明了什么问题?

提示 说明来自欧洲的汤若望精通天文历法,得到清政府的重用,为中国的天文事业作出了贡献,促进了中西方文化的交流。

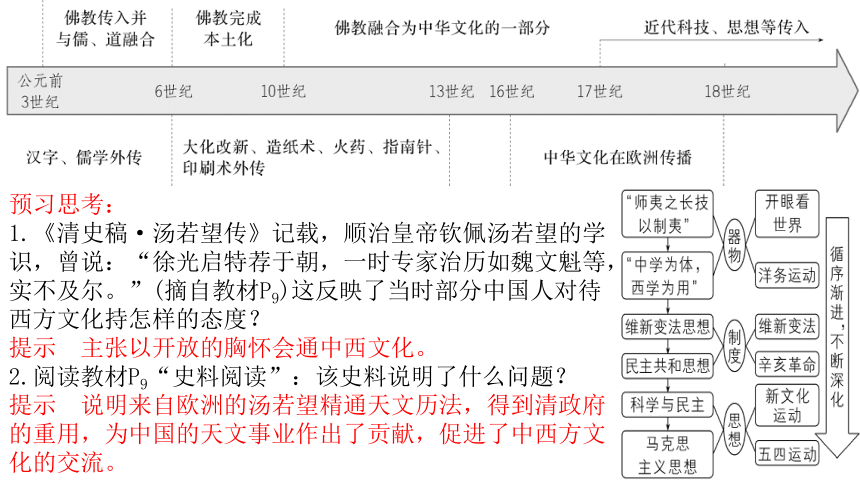

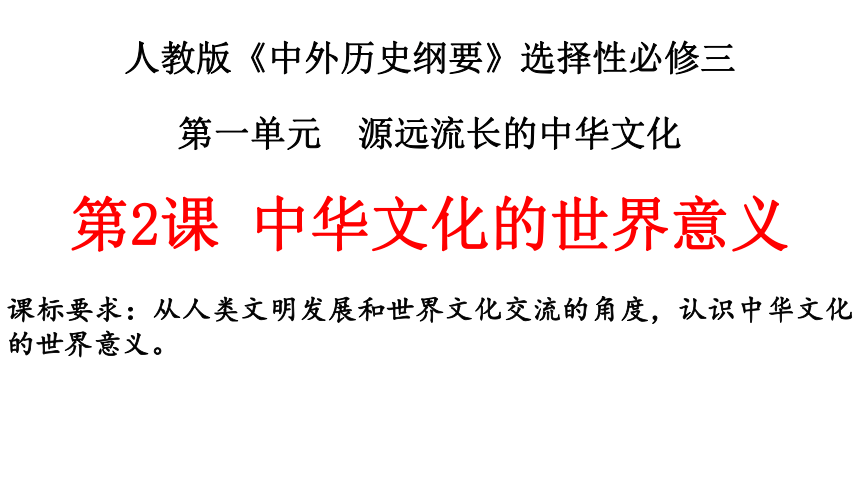

第2课 中华文化的世界意义

课标要求:从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

第一单元 源远流长的中华文化

人教版《中外历史纲要》选择性必修三

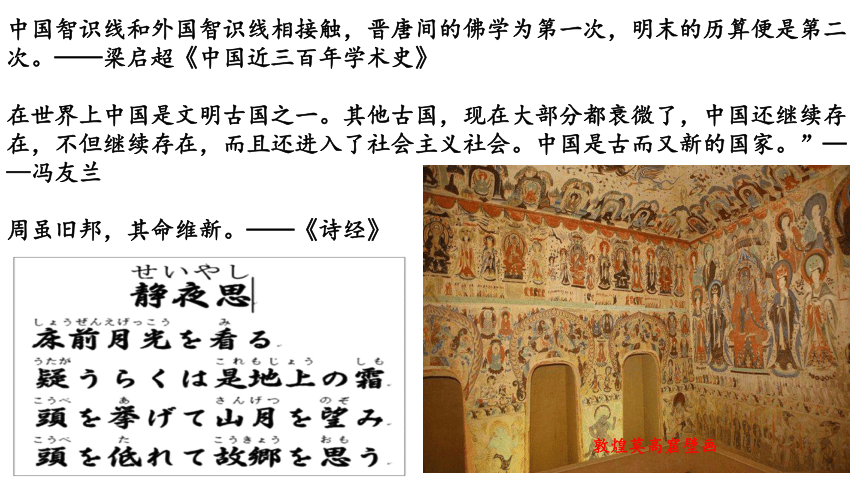

中国智识线和外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算便是第二次。——梁启超《中国近三百年学术史》

在世界上中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家。”——冯友兰

周虽旧邦,其命维新。——《诗经》

敦煌莫高窟壁画

目录

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

01

02

1、佛教文化的传入

来自古印度的佛教传入中国。

宋明理学形成佛教融合为中华文化的一部分。

(1)概括佛教传入中国的历程

一、中华文化在交流中发展

材料一:相传,汉明帝刘庄:夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。传问群臣,此为何神?有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派遣大臣蔡愔、秦景出使身毒(今印度)寻佛取经。

——整理自《洛阳伽蓝记》

材料二:永平十一年(公元68年)明帝令画工图佛像……以白马负经而至,汉因立白马寺于洛城雍关西。

——《魏书》

思考:两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

佛教重视人类心灵的进步和觉悟,认为人死后能够转生来世。宣扬的思想是:今生来到人间就是苦的,苦的根源在于各种欲望。要消除欲望,就要忍受苦难,虔诚地信佛,才能脱离苦海,达到涅盘(清凉寂静之意,即无有烦恼)。将来死了,灵魂出窍,漂荡到西天佛国,成佛,或者成阿罗汉,享受极乐世界。

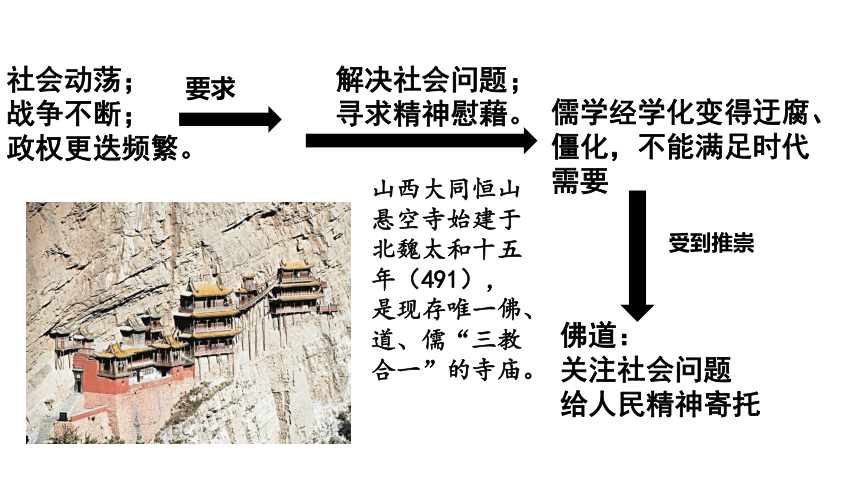

社会动荡;

战争不断;

政权更迭频繁。

要求

解决社会问题;

寻求精神慰藉。

儒学经学化变得迂腐、僵化,不能满足时代需要

佛道:

关注社会问题

给人民精神寄托

受到推崇

山西大同恒山悬空寺始建于北魏太和十五年(491),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

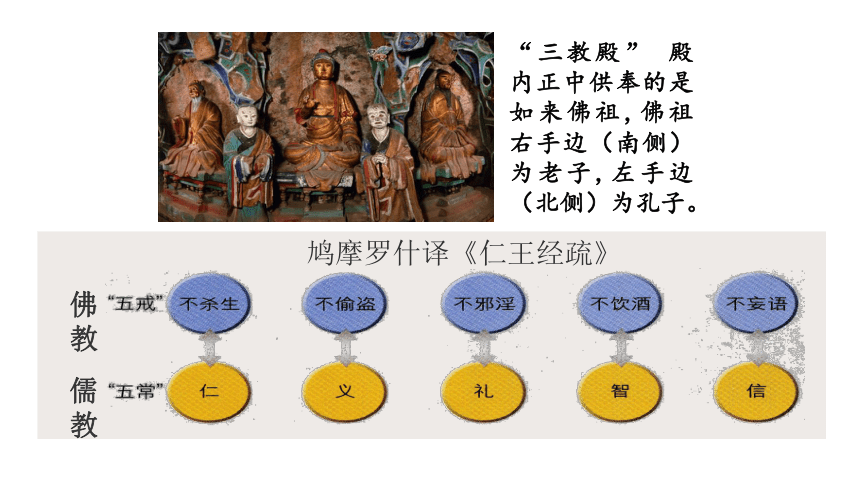

“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

鸠摩罗什译《仁王经疏》

儒教

佛教

碰撞

剃度、

出家、

离俗、

清规戒律

……

身体发肤,受之父母,不得损伤;

不孝有三,无后为大

……

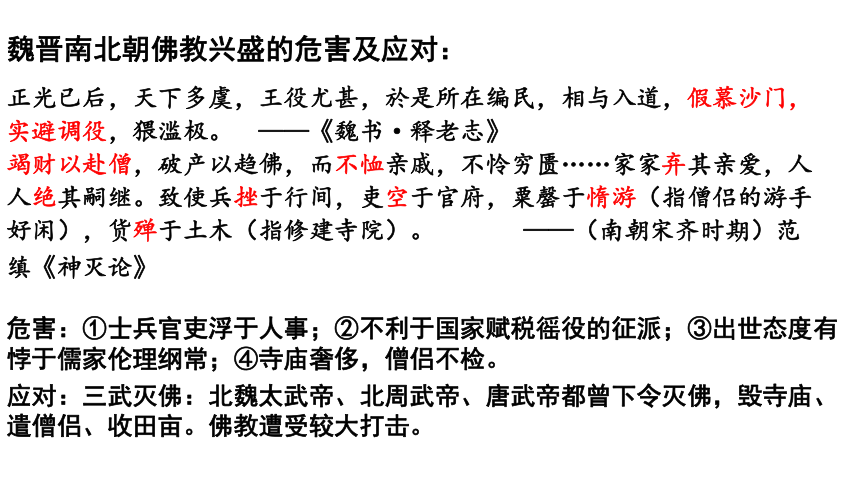

正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥极。 ——《魏书·释老志》

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——(南朝宋齐时期)范缜《神灭论》

应对:三武灭佛:北魏太武帝、北周武帝、唐武帝都曾下令灭佛,毁寺庙、遣僧侣、收田亩。佛教遭受较大打击。

魏晋南北朝佛教兴盛的危害及应对:

危害:①士兵官吏浮于人事;②不利于国家赋税徭役的征派;③出世态度有悖于儒家伦理纲常;④寺庙奢侈,僧侣不检。

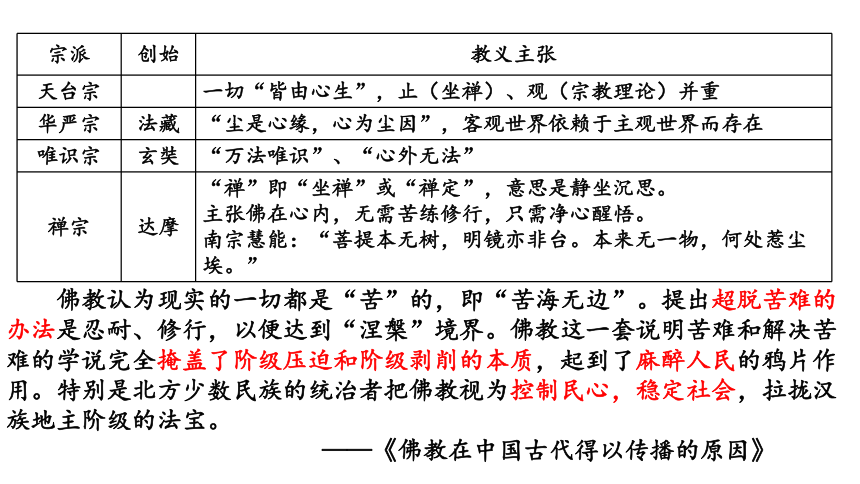

宗派 创始 教义主张

天台宗 一切“皆由心生”,止(坐禅)、观(宗教理论)并重

华严宗 法藏 “尘是心缘,心为尘因”,客观世界依赖于主观世界而存在

唯识宗 玄奘 “万法唯识”、“心外无法”

禅宗 达摩 “禅”即“坐禅”或“禅定”,意思是静坐沉思。

主张佛在心内,无需苦练修行,只需净心醒悟。

南宗慧能:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”

佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——《佛教在中国古代得以传播的原因》

心外无物

心外无理

人们借助老庄对佛教进行解释,佛教也是在不断翻译和解释之中,加入了这一思想系统,并使之开始彰显它的系统性,在这个意义上,中国也征服了佛教。

——葛兆光 《中国思想史》

佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

五阴亦尔,烦恼因缘合成此身。而此五阴,恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。"

——语出《百喻经·五人买婢共使作喻》

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

【烦恼】:佛教语。谓迷惑不觉

(2)佛教的传入对中国有何影响?

云冈石窟

柳公权《金刚经碑》

②中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

③中国建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——范缜《神灭论》

④佛教宣扬因果轮回、消极避世等产生了一定的消极影响。

剃度图

(1)明清之际

①明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。

②清政府任命汤若望等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

材料 1601年,利玛窦身穿儒服来到北京城,受到了万历帝的优礼。他在北京住了十年,连续译著了《几何原本》《乾坤体义》《圆融较义》《万国舆图》等图书,其中有一些是与徐光启、李之藻等合译。

——摘编自颐长声《传教士与近代中国》

2、西方文化的传入(西学东渐)

原因:

国际:①新航路开辟,西方资本主义殖民扩张;②文艺复兴和宗教改革;③欧洲近代自然科学的兴起;④传教士的推动。

国内:皇帝的支持;有识之士的推广。

影响:①引入西方的某些自然科学技术,丰富了中国的传统科技;②促进了中西文化的交流与融合;③开阔了中国人的眼界;

局限:没有使中国社会产生根本性变革。

思考:明清之际西学东渐的原因及影响?

《几何原本》《泰西水法》

《坤舆万国全图》

(2)19世纪中叶

①林则徐和魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”。

②设立京师同文馆;创办新式学堂,派遣留学生;创办江南制造总局翻译馆(洋务运动)。

材料 从教育方针讲,它培养的不再是求取功名走读书做官之路的封建士子,而是适应时代要求,掌握先进科学技术和军事知识的近代人才。如福州船政学堂先后培养出628名航船、造船、蒸汽机制造方面的管理、驾驶及工程技术人员,为发展中国造船业和创建近代海军做出重大贡献。

——孙春芝《略论洋务运动与中国教育近代化》

(3)19C末20C初

①资产阶级维新派,效仿西方君主立宪制,开国会设议院,推动了维新运动的展开。

②西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

材料 梁启超主张改革法制,应该“采西人之意,行中国之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路,既要吸收西方法律文化的优秀成果,也要批判继承中国传统法律文化遗产。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

(4)20世纪早期

①新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想。

②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

材料 马克思主义学说很符合中国国情,很能够指导中国革命找到一个正确的道路,它是经过种种选择比较之后,它不是一个人,是一批人,是当时的先进知识分子,期中主要是思想先进的青年人,要救国救民,大家共同认定的。

——《思想解放史录》

拓展:近代传统儒学与西学的关系演变历程

材料1:中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,而必无悖于经义。

夫不可变者伦纪也。非法制也:圣道也.非器械也;心术也,非工艺也 。 ──引自张之洞《劝学篇》

材料2:“《孔子改制考》,教人读古书,不当求诸章句训诂名物制度之末,当求其义理。所谓义理者,又非言心言性,乃在古人创法立制之精意。”——梁启超评《孔子改制考》

材料3:国学大师钱玄同主张 “惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“剿灭”中国文化,“废灭汉文”,采用世界语言。

材料4:新文化运动期间的一副对联:

白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议

古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西

中学为体,西学为用

利用儒学,托古改制

否定儒学,全盘西化

两次鸦片战争后,清政府妄图仅仅引进资本主义国家新的军事和生产技术来达到维护清政府封建统治的目的。

甲午战争后,维新派借助孔子使宣传维新变法具有合理性,以期减少变法阻力。

袁世凯为复辟帝制,在文化领域掀起“尊孔复古”逆流,陈独秀等进步知识分子对旧思想、旧文化、旧礼教等彻底批判以救中国。

【知识归纳】近代中国向西方学习的历程:

层次 派别和代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级 师夷长技以制夷 编译书籍

仿制西方战舰

地主阶级 中体西用 师夷长技以自强 洋务运动

制度 资产阶级维新派 和平改良,君主立宪 戊戌变法

资产阶级革命派 暴力革命,民主共和 辛亥革命

思想 资产阶级激进 民主与科学 新文化运动

无产阶级 马克思主义 新民主主义革命

材料1 在明末的西学东渐中,传教士利玛窦占据核心地位,此人适应中国文化的传教策略,使得西学在中国的传播成为可能。同时留下了一系列科学著作,如《山海余地舆图》《几何原本》,在科学传播方面,西洋历法是利氏赖以在中国立足的重要工具,借助于传教士而得以传播的西学,可以说这是一次全方位的、和平平等的西学东渐。

——袁行霈《中华文明史》

材料2 19世纪中叶前后开始,西学再度开始进入中国。这一次,政府官员开始出使、考察、翻译机构的设立促使大量西学书籍的出版,新式学堂聘用大量外籍教员,并且开始派遣留学生。另外,这一时期传入的西学,举凡近代西方的工程技术、科学理论、民主思想、政治制度……总之,近代西方资本主义文明的所有组成部分,统统展示在中国人面前,并且从物质文化——制度文化——心态文化的不同层次全面地冲击着中国传统文化的物质外壳与精神内核。

——冯天渝《中华文化史》

问题探究:根据材料并结合所学,指出两次西学东渐的区别,分析第二次西学东渐对中国产生的影响。

区别:

渠道:传教士——学堂、翻译机构、外籍教员、留学生;

内容:宗教、科学——制度、思想;

范围:限于统治阶层——社会各阶层;

影响:未对中国社会造成根本性冲击——促进中国社会转型。

影响:

①冲击了中国传统文化,推动了思想解放和文化发展;

②促进了近代工业的兴起,有利于民族资本主义的产生和发展;

③推动了中国改革和革命运动的兴起;

④近代教育出现,培养了大量近代人才;

⑤推动社会习俗的变迁。

问题探究:根据材料并结合所学,指出两次西学东渐的区别,分析第二次西学东渐对中国产生的影响。

韩国·景福宫

日本·

五重塔

中国·太和殿

·金 堂

古代朝鲜、日本和越南的政治制度大多来自唐朝。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日等方面,也深受唐文化影响。

东亚文化圈

思考:中国文化在哪些方面对世界产生了影响?

二、中华文化对世界的影响

(1)文字

汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。各国在汉字基础上,创造本国文字,推动了当地的文化交流和发展。

1、对东亚和东南亚

朝鲜谚文

日本假名

越南喃字

(2)思想

儒学在东亚和东南亚等地区流行。各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

(3)制度

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。

越南的教育体制主要移植中国,科举制度跟中国基本一样。

7世纪初,(日本)圣德太子仿效中国制度,以儒学思想为指导,推行了“推古朝改革”……唐帝国建立后,公元630年,日本派出第一批遣唐使,在此后二百多年中,日本共任命遣唐使18次。在返日的留唐学生的策动下,日本发生大化革新……日本各级学校以儒家经典为教科书……新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

(4)其他

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响

14—15世纪移民

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(3)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

2、对中亚、西亚及欧洲

(1)科学技术——四大发明

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明传入中亚、西亚及欧洲。对推动当地教育、政治、商业等活动起了重要作用。尤其是火药、指南针、印刷术推动了欧洲的社会转型。

①造纸术外传:8世纪以后,中国的造纸术逐渐传人中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育政治及商业等活动的发展起了重要作用。

造纸术——尤其是东汉蔡伦改进的造纸术(又称“蔡侯纸”),是书写材料的一次革命,它便于携带,取材广泛不拘泥,推动了中国、阿拉伯、欧洲乃至整个世界的文化发展。

②火药外传:13世纪火药经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,摧毁封建制度,骑士阶层日渐衰落,为资产阶级战胜封建主义创造了条件。

火药首先传入阿拉伯国家,然后传到希腊和欧洲乃至世界各地。对人类社会的文明进步,对经济和科学文化的发展,起了推动作用。英法各国直到十四世纪中叶,才有应用火药和火器的记载。

③指南针外传:促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

④印刷术的传播:继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

(2)中国热

“中国热”——孔子的思想及儒家经典传入欧洲,中国史学、地理学以及科技、文学等成就传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

材料 古代中国不重神权的思辨哲学及对伦理道德的强调,与追求理性主义的启蒙运动相符,因此,一些启蒙思想家对中国文化为代表的东方文化表现出极大的兴趣,著名思想家伏尔泰在其著作《风俗论》中提到,如果说某些历史具有确实可靠性,那就是中国人的历史。伏尔泰还对中国古代政治、法律制度和道德加以称颂。除了实现精神文化方面的推崇外,中国的园林建筑、服饰、风俗等也被当时的欧洲人所效仿。

——周晚菲《启蒙运动时期的“中国热”》

根据材料并结合所学,说明法国启蒙思想家推崇中国文化的历史背景,谈谈你对东西方文明的认识。

背景:①西欧资本主义经济发展;②文艺复兴、宗教改革进一步解放思想;③资产阶级反对封建神权和专制统治的需要;④中国儒家思想的优秀成分具有借鉴价值。

认识:①文明没有优劣之分,东西方文明都创造了辉煌的成就;②不同文明间的交流有利于世界文明的发展;③文明发展应该体现出继承性、包容性和开放性。

结合教材,总结中华文化对世界的影响(对外传播与辐射)

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

东传

茶文化

项目 辐射地 影响

汉字 东亚、东南亚 推动了文化交流与传播;后来各国在汉字基础上创造了本国文字。

儒学 东亚、东南亚、欧洲 朝、日等国的各级学校一度把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

佛教 朝鲜、日本 影响了人们宗教信仰。

社会制度、节日习俗等 东亚、东南亚 朝鲜的政治制度,日本大化改新都以唐制为蓝本。越南的教育体制、科举制移植于中国。律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等,也深受唐文化影响。

科技 (四大发明) 中亚、西亚、欧洲 造纸术推动了欧洲教育、政治、商业等的发展。火药推动了欧洲武器发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰落。指南针推动了欧洲人开辟新航路。欧洲人在活字印刷术基础上造出活字印刷机,推动文艺复兴、宗教改革。

物质文化(茶、丝织品、瓷器等) 中亚、西亚、欧洲 丰富了人们生活。

课堂小结:

中华文化

佛教

西学东渐

(技术)明清时期

(器物-制度-思想)近代

对东亚和东南亚

对中亚、西亚及欧洲

传

入

传

出

文字、思想

制度、建筑

服饰……

科学技术

思想文化

文明交流而多彩,

文明因互鉴而丰富。

——习近平

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展做出了重大贡献,也为当今世界文明的发展做出着自己的贡献。

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

提示:

科技方面——青蒿素、杂交水稻

国家关系——和平共处五项原则、“一带一路”倡议、人类命运共同体。

1.(2024·潍坊)明代徐光启认为战争要靠实力决胜,因此重视西洋火器的研究、制造和使用。他在通州、昌平等地督练新军期间,曾采用西法制造火器军械,以提高明军的御敌能力。这( )

A.反映出边防形势异常严峻 B.体现了“西学东渐”的影响

C.折射出经世致用理念盛行 D.实践了中体西用的思想

B

[解析] 根据材料“明代徐光启认为战争要靠实力决胜,……曾采用西法制造火器军械,以提高明军的御敌能力”可知,明代徐光启为了提高军队的御敌能力,采用了西方的火器军械,这说明西方军事技术对中国产生了一定影响,B项正确;材料未涉及明代边防形势异常严峻的信息,排除A项;明末清初的进步思想家提出了经世致用的主张,其理念并未得到广泛传播,排除C项;洋务运动的指导思想是“中体西用”,与题干信息无关,排除D项。

2.1700年1月7日,法国凡尔赛宫内举行了一场隆重的世纪之交舞会,名为“中国之王”。舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞叹。这反映出当时( )

A.法国贵族阶层崇尚中国文化 B.法国是欧洲“中国热”的引领者

C.中法两国经济文化水平接近 D.殖民侵略促进了中西方交流

A

[解析] 根据材料“舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞叹”可知,18世纪,凡尔赛宫的这场“中国热”(中国特色服饰和八抬大轿等)反映出中国传统文化对法国贵族的极大吸引力,A项正确;仅凭法国凡尔赛宫内举行的这场舞会,难以得出法国是欧洲“中国热”的引领者的结论,排除B项;法国人热爱中国传统文化,不等于两国经济文化水平接近,排除C项;当时法国尚未侵略中国,排除D项。

3.据《三国史记·高句丽本纪》记载,公元372年,高句丽“立太学,教育子弟”,讲授儒家经典“五经”。这主要说明( )

A.朝鲜深受中华文化影响B.中国史籍关注周边发展

C.三国时期儒家思想发展D.中国强化对高句丽统治

A

[解析] 根据材料“公元372年,高句丽‘立太学,教育子弟’,讲授儒家经典‘五经’”可知,高句丽深受中国儒家文化的影响,A项正确;“中国史籍关注周边发展”与题干主旨不符,排除B项;朝鲜三国时期儒家思想得到传播发展,与题干主旨不符,排除C项;材料体现不出中国统治高句丽的信息,与史实不符,排除D项。

预习思考:

1.《清史稿·汤若望传》记载,顺治皇帝钦佩汤若望的学识,曾说:“徐光启特荐于朝,一时专家治历如魏文魁等,实不及尔。”(摘自教材P9)这反映了当时部分中国人对待西方文化持怎样的态度?

提示 主张以开放的胸怀会通中西文化。

2.阅读教材P9“史料阅读”:该史料说明了什么问题?

提示 说明来自欧洲的汤若望精通天文历法,得到清政府的重用,为中国的天文事业作出了贡献,促进了中西方文化的交流。

第2课 中华文化的世界意义

课标要求:从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

第一单元 源远流长的中华文化

人教版《中外历史纲要》选择性必修三

中国智识线和外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算便是第二次。——梁启超《中国近三百年学术史》

在世界上中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家。”——冯友兰

周虽旧邦,其命维新。——《诗经》

敦煌莫高窟壁画

目录

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

01

02

1、佛教文化的传入

来自古印度的佛教传入中国。

宋明理学形成佛教融合为中华文化的一部分。

(1)概括佛教传入中国的历程

一、中华文化在交流中发展

材料一:相传,汉明帝刘庄:夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。传问群臣,此为何神?有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派遣大臣蔡愔、秦景出使身毒(今印度)寻佛取经。

——整理自《洛阳伽蓝记》

材料二:永平十一年(公元68年)明帝令画工图佛像……以白马负经而至,汉因立白马寺于洛城雍关西。

——《魏书》

思考:两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

佛教重视人类心灵的进步和觉悟,认为人死后能够转生来世。宣扬的思想是:今生来到人间就是苦的,苦的根源在于各种欲望。要消除欲望,就要忍受苦难,虔诚地信佛,才能脱离苦海,达到涅盘(清凉寂静之意,即无有烦恼)。将来死了,灵魂出窍,漂荡到西天佛国,成佛,或者成阿罗汉,享受极乐世界。

社会动荡;

战争不断;

政权更迭频繁。

要求

解决社会问题;

寻求精神慰藉。

儒学经学化变得迂腐、僵化,不能满足时代需要

佛道:

关注社会问题

给人民精神寄托

受到推崇

山西大同恒山悬空寺始建于北魏太和十五年(491),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

鸠摩罗什译《仁王经疏》

儒教

佛教

碰撞

剃度、

出家、

离俗、

清规戒律

……

身体发肤,受之父母,不得损伤;

不孝有三,无后为大

……

正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥极。 ——《魏书·释老志》

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——(南朝宋齐时期)范缜《神灭论》

应对:三武灭佛:北魏太武帝、北周武帝、唐武帝都曾下令灭佛,毁寺庙、遣僧侣、收田亩。佛教遭受较大打击。

魏晋南北朝佛教兴盛的危害及应对:

危害:①士兵官吏浮于人事;②不利于国家赋税徭役的征派;③出世态度有悖于儒家伦理纲常;④寺庙奢侈,僧侣不检。

宗派 创始 教义主张

天台宗 一切“皆由心生”,止(坐禅)、观(宗教理论)并重

华严宗 法藏 “尘是心缘,心为尘因”,客观世界依赖于主观世界而存在

唯识宗 玄奘 “万法唯识”、“心外无法”

禅宗 达摩 “禅”即“坐禅”或“禅定”,意思是静坐沉思。

主张佛在心内,无需苦练修行,只需净心醒悟。

南宗慧能:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”

佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——《佛教在中国古代得以传播的原因》

心外无物

心外无理

人们借助老庄对佛教进行解释,佛教也是在不断翻译和解释之中,加入了这一思想系统,并使之开始彰显它的系统性,在这个意义上,中国也征服了佛教。

——葛兆光 《中国思想史》

佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

五阴亦尔,烦恼因缘合成此身。而此五阴,恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。"

——语出《百喻经·五人买婢共使作喻》

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

【烦恼】:佛教语。谓迷惑不觉

(2)佛教的传入对中国有何影响?

云冈石窟

柳公权《金刚经碑》

②中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

③中国建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——范缜《神灭论》

④佛教宣扬因果轮回、消极避世等产生了一定的消极影响。

剃度图

(1)明清之际

①明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。

②清政府任命汤若望等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

材料 1601年,利玛窦身穿儒服来到北京城,受到了万历帝的优礼。他在北京住了十年,连续译著了《几何原本》《乾坤体义》《圆融较义》《万国舆图》等图书,其中有一些是与徐光启、李之藻等合译。

——摘编自颐长声《传教士与近代中国》

2、西方文化的传入(西学东渐)

原因:

国际:①新航路开辟,西方资本主义殖民扩张;②文艺复兴和宗教改革;③欧洲近代自然科学的兴起;④传教士的推动。

国内:皇帝的支持;有识之士的推广。

影响:①引入西方的某些自然科学技术,丰富了中国的传统科技;②促进了中西文化的交流与融合;③开阔了中国人的眼界;

局限:没有使中国社会产生根本性变革。

思考:明清之际西学东渐的原因及影响?

《几何原本》《泰西水法》

《坤舆万国全图》

(2)19世纪中叶

①林则徐和魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”。

②设立京师同文馆;创办新式学堂,派遣留学生;创办江南制造总局翻译馆(洋务运动)。

材料 从教育方针讲,它培养的不再是求取功名走读书做官之路的封建士子,而是适应时代要求,掌握先进科学技术和军事知识的近代人才。如福州船政学堂先后培养出628名航船、造船、蒸汽机制造方面的管理、驾驶及工程技术人员,为发展中国造船业和创建近代海军做出重大贡献。

——孙春芝《略论洋务运动与中国教育近代化》

(3)19C末20C初

①资产阶级维新派,效仿西方君主立宪制,开国会设议院,推动了维新运动的展开。

②西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

材料 梁启超主张改革法制,应该“采西人之意,行中国之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路,既要吸收西方法律文化的优秀成果,也要批判继承中国传统法律文化遗产。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

(4)20世纪早期

①新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想。

②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

材料 马克思主义学说很符合中国国情,很能够指导中国革命找到一个正确的道路,它是经过种种选择比较之后,它不是一个人,是一批人,是当时的先进知识分子,期中主要是思想先进的青年人,要救国救民,大家共同认定的。

——《思想解放史录》

拓展:近代传统儒学与西学的关系演变历程

材料1:中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,而必无悖于经义。

夫不可变者伦纪也。非法制也:圣道也.非器械也;心术也,非工艺也 。 ──引自张之洞《劝学篇》

材料2:“《孔子改制考》,教人读古书,不当求诸章句训诂名物制度之末,当求其义理。所谓义理者,又非言心言性,乃在古人创法立制之精意。”——梁启超评《孔子改制考》

材料3:国学大师钱玄同主张 “惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“剿灭”中国文化,“废灭汉文”,采用世界语言。

材料4:新文化运动期间的一副对联:

白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议

古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西

中学为体,西学为用

利用儒学,托古改制

否定儒学,全盘西化

两次鸦片战争后,清政府妄图仅仅引进资本主义国家新的军事和生产技术来达到维护清政府封建统治的目的。

甲午战争后,维新派借助孔子使宣传维新变法具有合理性,以期减少变法阻力。

袁世凯为复辟帝制,在文化领域掀起“尊孔复古”逆流,陈独秀等进步知识分子对旧思想、旧文化、旧礼教等彻底批判以救中国。

【知识归纳】近代中国向西方学习的历程:

层次 派别和代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级 师夷长技以制夷 编译书籍

仿制西方战舰

地主阶级 中体西用 师夷长技以自强 洋务运动

制度 资产阶级维新派 和平改良,君主立宪 戊戌变法

资产阶级革命派 暴力革命,民主共和 辛亥革命

思想 资产阶级激进 民主与科学 新文化运动

无产阶级 马克思主义 新民主主义革命

材料1 在明末的西学东渐中,传教士利玛窦占据核心地位,此人适应中国文化的传教策略,使得西学在中国的传播成为可能。同时留下了一系列科学著作,如《山海余地舆图》《几何原本》,在科学传播方面,西洋历法是利氏赖以在中国立足的重要工具,借助于传教士而得以传播的西学,可以说这是一次全方位的、和平平等的西学东渐。

——袁行霈《中华文明史》

材料2 19世纪中叶前后开始,西学再度开始进入中国。这一次,政府官员开始出使、考察、翻译机构的设立促使大量西学书籍的出版,新式学堂聘用大量外籍教员,并且开始派遣留学生。另外,这一时期传入的西学,举凡近代西方的工程技术、科学理论、民主思想、政治制度……总之,近代西方资本主义文明的所有组成部分,统统展示在中国人面前,并且从物质文化——制度文化——心态文化的不同层次全面地冲击着中国传统文化的物质外壳与精神内核。

——冯天渝《中华文化史》

问题探究:根据材料并结合所学,指出两次西学东渐的区别,分析第二次西学东渐对中国产生的影响。

区别:

渠道:传教士——学堂、翻译机构、外籍教员、留学生;

内容:宗教、科学——制度、思想;

范围:限于统治阶层——社会各阶层;

影响:未对中国社会造成根本性冲击——促进中国社会转型。

影响:

①冲击了中国传统文化,推动了思想解放和文化发展;

②促进了近代工业的兴起,有利于民族资本主义的产生和发展;

③推动了中国改革和革命运动的兴起;

④近代教育出现,培养了大量近代人才;

⑤推动社会习俗的变迁。

问题探究:根据材料并结合所学,指出两次西学东渐的区别,分析第二次西学东渐对中国产生的影响。

韩国·景福宫

日本·

五重塔

中国·太和殿

·金 堂

古代朝鲜、日本和越南的政治制度大多来自唐朝。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日等方面,也深受唐文化影响。

东亚文化圈

思考:中国文化在哪些方面对世界产生了影响?

二、中华文化对世界的影响

(1)文字

汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。各国在汉字基础上,创造本国文字,推动了当地的文化交流和发展。

1、对东亚和东南亚

朝鲜谚文

日本假名

越南喃字

(2)思想

儒学在东亚和东南亚等地区流行。各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

(3)制度

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。

越南的教育体制主要移植中国,科举制度跟中国基本一样。

7世纪初,(日本)圣德太子仿效中国制度,以儒学思想为指导,推行了“推古朝改革”……唐帝国建立后,公元630年,日本派出第一批遣唐使,在此后二百多年中,日本共任命遣唐使18次。在返日的留唐学生的策动下,日本发生大化革新……日本各级学校以儒家经典为教科书……新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

(4)其他

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响

14—15世纪移民

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(3)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

2、对中亚、西亚及欧洲

(1)科学技术——四大发明

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明传入中亚、西亚及欧洲。对推动当地教育、政治、商业等活动起了重要作用。尤其是火药、指南针、印刷术推动了欧洲的社会转型。

①造纸术外传:8世纪以后,中国的造纸术逐渐传人中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育政治及商业等活动的发展起了重要作用。

造纸术——尤其是东汉蔡伦改进的造纸术(又称“蔡侯纸”),是书写材料的一次革命,它便于携带,取材广泛不拘泥,推动了中国、阿拉伯、欧洲乃至整个世界的文化发展。

②火药外传:13世纪火药经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,摧毁封建制度,骑士阶层日渐衰落,为资产阶级战胜封建主义创造了条件。

火药首先传入阿拉伯国家,然后传到希腊和欧洲乃至世界各地。对人类社会的文明进步,对经济和科学文化的发展,起了推动作用。英法各国直到十四世纪中叶,才有应用火药和火器的记载。

③指南针外传:促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

④印刷术的传播:继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

(2)中国热

“中国热”——孔子的思想及儒家经典传入欧洲,中国史学、地理学以及科技、文学等成就传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

材料 古代中国不重神权的思辨哲学及对伦理道德的强调,与追求理性主义的启蒙运动相符,因此,一些启蒙思想家对中国文化为代表的东方文化表现出极大的兴趣,著名思想家伏尔泰在其著作《风俗论》中提到,如果说某些历史具有确实可靠性,那就是中国人的历史。伏尔泰还对中国古代政治、法律制度和道德加以称颂。除了实现精神文化方面的推崇外,中国的园林建筑、服饰、风俗等也被当时的欧洲人所效仿。

——周晚菲《启蒙运动时期的“中国热”》

根据材料并结合所学,说明法国启蒙思想家推崇中国文化的历史背景,谈谈你对东西方文明的认识。

背景:①西欧资本主义经济发展;②文艺复兴、宗教改革进一步解放思想;③资产阶级反对封建神权和专制统治的需要;④中国儒家思想的优秀成分具有借鉴价值。

认识:①文明没有优劣之分,东西方文明都创造了辉煌的成就;②不同文明间的交流有利于世界文明的发展;③文明发展应该体现出继承性、包容性和开放性。

结合教材,总结中华文化对世界的影响(对外传播与辐射)

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

东传

茶文化

项目 辐射地 影响

汉字 东亚、东南亚 推动了文化交流与传播;后来各国在汉字基础上创造了本国文字。

儒学 东亚、东南亚、欧洲 朝、日等国的各级学校一度把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

佛教 朝鲜、日本 影响了人们宗教信仰。

社会制度、节日习俗等 东亚、东南亚 朝鲜的政治制度,日本大化改新都以唐制为蓝本。越南的教育体制、科举制移植于中国。律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等,也深受唐文化影响。

科技 (四大发明) 中亚、西亚、欧洲 造纸术推动了欧洲教育、政治、商业等的发展。火药推动了欧洲武器发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰落。指南针推动了欧洲人开辟新航路。欧洲人在活字印刷术基础上造出活字印刷机,推动文艺复兴、宗教改革。

物质文化(茶、丝织品、瓷器等) 中亚、西亚、欧洲 丰富了人们生活。

课堂小结:

中华文化

佛教

西学东渐

(技术)明清时期

(器物-制度-思想)近代

对东亚和东南亚

对中亚、西亚及欧洲

传

入

传

出

文字、思想

制度、建筑

服饰……

科学技术

思想文化

文明交流而多彩,

文明因互鉴而丰富。

——习近平

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展做出了重大贡献,也为当今世界文明的发展做出着自己的贡献。

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

提示:

科技方面——青蒿素、杂交水稻

国家关系——和平共处五项原则、“一带一路”倡议、人类命运共同体。

1.(2024·潍坊)明代徐光启认为战争要靠实力决胜,因此重视西洋火器的研究、制造和使用。他在通州、昌平等地督练新军期间,曾采用西法制造火器军械,以提高明军的御敌能力。这( )

A.反映出边防形势异常严峻 B.体现了“西学东渐”的影响

C.折射出经世致用理念盛行 D.实践了中体西用的思想

B

[解析] 根据材料“明代徐光启认为战争要靠实力决胜,……曾采用西法制造火器军械,以提高明军的御敌能力”可知,明代徐光启为了提高军队的御敌能力,采用了西方的火器军械,这说明西方军事技术对中国产生了一定影响,B项正确;材料未涉及明代边防形势异常严峻的信息,排除A项;明末清初的进步思想家提出了经世致用的主张,其理念并未得到广泛传播,排除C项;洋务运动的指导思想是“中体西用”,与题干信息无关,排除D项。

2.1700年1月7日,法国凡尔赛宫内举行了一场隆重的世纪之交舞会,名为“中国之王”。舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞叹。这反映出当时( )

A.法国贵族阶层崇尚中国文化 B.法国是欧洲“中国热”的引领者

C.中法两国经济文化水平接近 D.殖民侵略促进了中西方交流

A

[解析] 根据材料“舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞叹”可知,18世纪,凡尔赛宫的这场“中国热”(中国特色服饰和八抬大轿等)反映出中国传统文化对法国贵族的极大吸引力,A项正确;仅凭法国凡尔赛宫内举行的这场舞会,难以得出法国是欧洲“中国热”的引领者的结论,排除B项;法国人热爱中国传统文化,不等于两国经济文化水平接近,排除C项;当时法国尚未侵略中国,排除D项。

3.据《三国史记·高句丽本纪》记载,公元372年,高句丽“立太学,教育子弟”,讲授儒家经典“五经”。这主要说明( )

A.朝鲜深受中华文化影响B.中国史籍关注周边发展

C.三国时期儒家思想发展D.中国强化对高句丽统治

A

[解析] 根据材料“公元372年,高句丽‘立太学,教育子弟’,讲授儒家经典‘五经’”可知,高句丽深受中国儒家文化的影响,A项正确;“中国史籍关注周边发展”与题干主旨不符,排除B项;朝鲜三国时期儒家思想得到传播发展,与题干主旨不符,排除C项;材料体现不出中国统治高句丽的信息,与史实不符,排除D项。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享