第13课当代中国的民族政策 教学课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课当代中国的民族政策 教学课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-29 13:37:16 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

学习目标:

分析我国民族区域自治制度形成的基本历程及原因;梳理现代中国在不同时期的民族政策,并从中认识现代民族政策的伟大意义

第13课 当代中国的民族政策

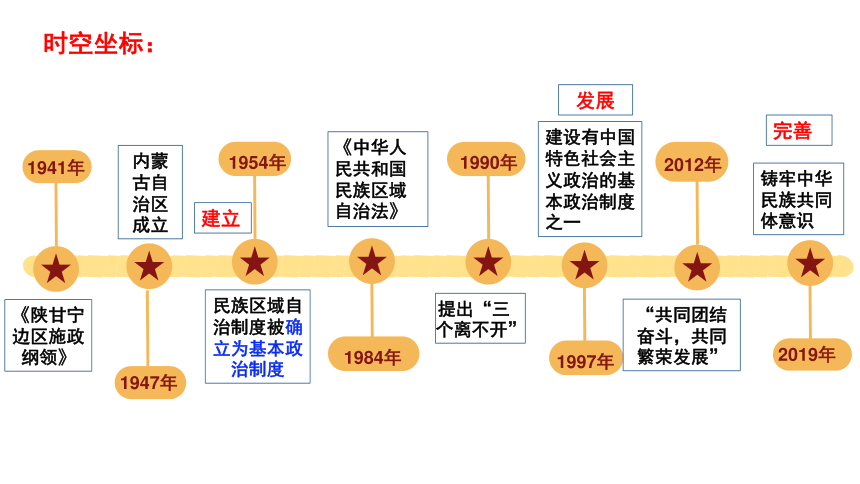

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

1947年

内蒙古自治区成立

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

2019年

铸牢中华民族共同体意识

建立

发展

完善

时空坐标:

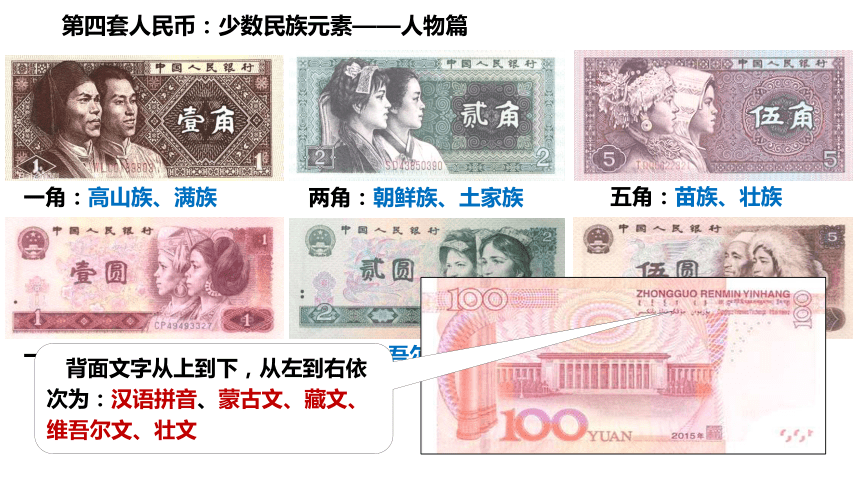

第四套人民币:少数民族元素——人物篇

一角:高山族、满族

两角:朝鲜族、土家族

五角:苗族、壮族

一元:侗族、瑶族

两元:维吾尔族、彝族

五元:藏族、回族

背面文字从上到下,从左到右依次为:汉语拼音、蒙古文、藏文、维吾尔文、壮文

概念解释:

民族区域自治制度:

是在中央政府的统一领导下(前提),各少数民族聚居的地区(空间)按照民族聚居的人口多少和区域大小(设置依据),设立不同级别的民族自治区域和自治机关,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利(自治权限)的一项基本政治制度(地位)。

处理民族关系的基本原则:

民族平等、民族团结、各民族共同繁荣

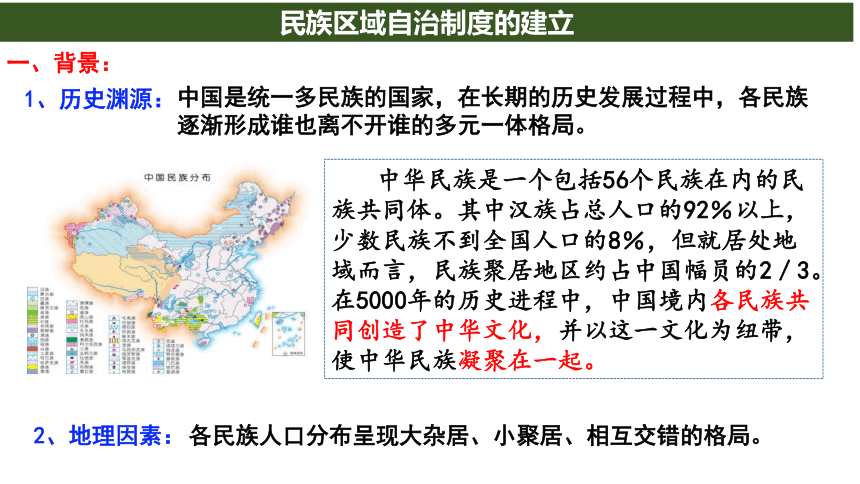

民族区域自治制度的建立

一、背景:

1、历史渊源:

中国是统一多民族的国家,在长期的历史发展过程中,各民族逐渐形成谁也离不开谁的多元一体格局。

2、地理因素:

各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

中华民族是一个包括56个民族在内的民族共同体。其中汉族占总人口的92%以上,少数民族不到全国人口的8%,但就居处地域而言,民族聚居地区约占中国幅员的2/3。在5000年的历史进程中,中国境内各民族共同创造了中华文化,并以这一文化为纽带,使中华民族凝聚在一起。

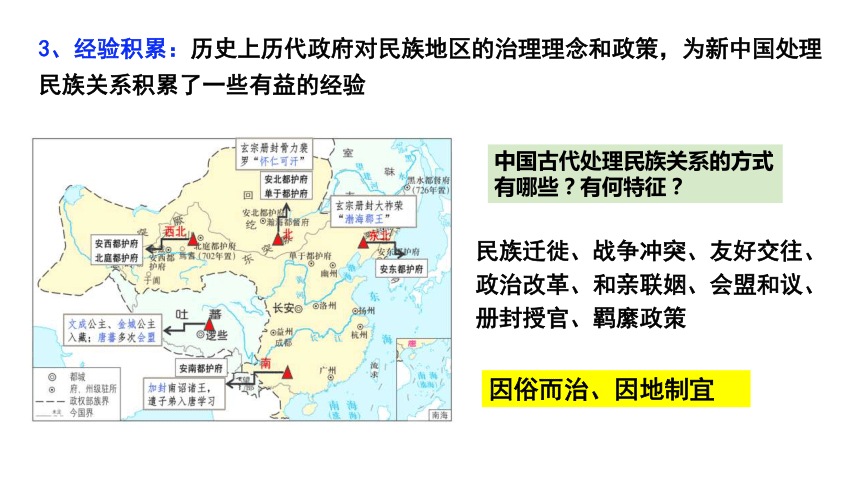

3、经验积累:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累了一些有益的经验

中国古代处理民族关系的方式有哪些?有何特征?

民族迁徙、战争冲突、友好交往、政治改革、和亲联姻、会盟和议、册封授官、羁縻政策

因俗而治、因地制宜

新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展总体上说,比汉族落后了很多。奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着主要生产资料和财富,广大农牧劳动者却只占有极少量的生产资料。(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后。

4、现实需要:

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

5、政治基础:

在争取民族独立的斗争中,中国各民族形成了休戚与共的政治认同。

回民支队

蒙古游击队

1840年鸦片战争之后的110年间,中国屡遭帝国主义侵略、欺凌,中国各族人民陷入被压迫、被奴役境地。在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国,为夺取反法西斯战争胜利谱写了可歌可泣的历史篇章。

——《中国的民族区域自治》

马克思和恩格斯在民族问题上提出了民族平等和民族团结的原则。指出“被压迫民族”具有民族独立和民族自决的权力。

——《马克思恩格斯选集》第18卷

列宁强调“实行民族和平的办法只有一个,那就是实行彻底的民主主义。保证一切民族和语言的完全平等,取消任何民族特权,不得侵犯少数民族权利,实行广泛的区域自治和完全的地方自治。”

——《列宁选集》第22卷,第139页

6、理论来源:马克思、列宁主义关于民族区域自治和地方自治的理论。

7、党的探索:

逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策

土地革命时期

因尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国,才是真正民主主义的统一。

——中共二大宣言

民族自决及联邦制

抗战时期

允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等的权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。

——毛泽东

民族区域自治

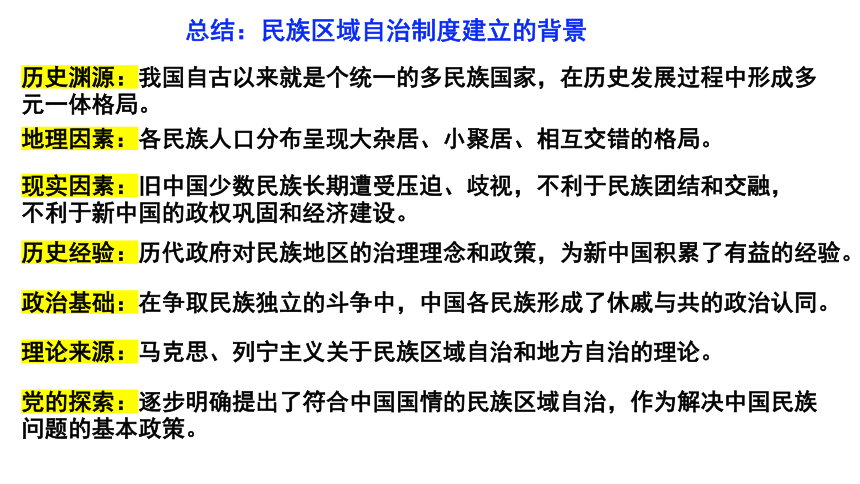

历史渊源:我国自古以来就是个统一的多民族国家,在历史发展过程中形成多元一体格局。

历史经验:历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国积累了有益的经验。

现实因素:旧中国少数民族长期遭受压迫、歧视,不利于民族团结和交融,不利于新中国的政权巩固和经济建设。

政治基础:在争取民族独立的斗争中,中国各民族形成了休戚与共的政治认同。

理论来源:马克思、列宁主义关于民族区域自治和地方自治的理论。

党的探索:逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

总结:民族区域自治制度建立的背景

地理因素:各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

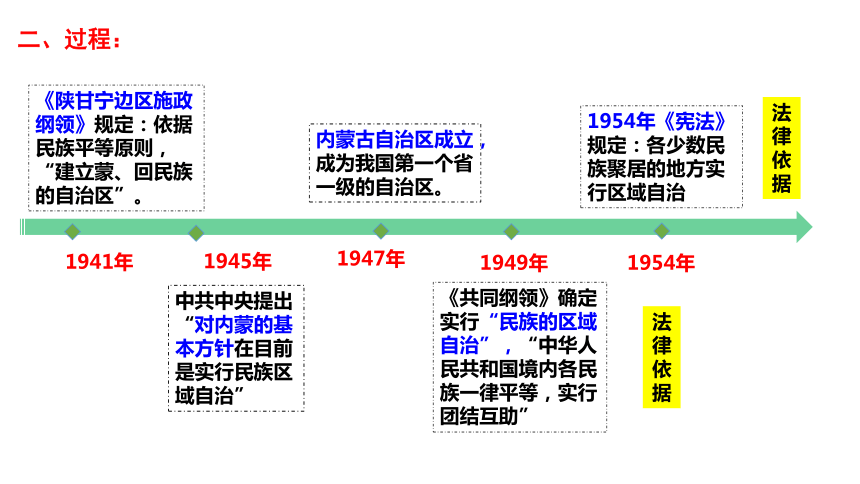

二、过程:

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立,成为我国第一个省一级的自治区。

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

法律依据

法律依据

三、建立标志:

民族区域自治在行政层级设置和地区分布上呈现出怎样的特点?

从行政层级上看:分为自治区(省)、自治州(市)、自治县(旗)三级。

从地区分布上看:主要分布在西北、东北、西南等地。

1947年5月

内蒙古自治区

1955年10月

新疆维吾尔自治区

1958年3月

广西壮族自治区

1958年10月

宁夏回族自治区

1965年9月

西藏自治区

1954年《中华人民共和国宪法》

百货公司用汉、维吾尔两种语言庆祝“公私合营”

印有少数民族文字的粮票、结婚证

参政的少数民族和印有少数民族文字的表决票、选民证

归纳所学分析民族区域自治制度的特点

1.是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度,体现了民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一。

2.前提是国家统一领导。作为国家统一领导下的地方行政区域,必须服从中央统一领导,执行国家法律和大政方针,行使宪法规定的地方国家机关的职权。

3.民族区域自治地方享有一定的自治权,这是民族区域自治的核心,国家保证宪法、法律赋予的管理本民族地区自治权的实施。

4.国家统一领导和享有民族自治权是紧密联系、不可分割的。

5.中国的民族区域自治不是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

(文革)这十年时间里,在“四人帮”的强制干预下……把民族节日当作“四旧”处理……禁止少数民族身穿民族服装和佩戴珠宝首饰,强迫民族群众改装;禁止各民族的歌舞,不准许唱民族歌,跳民族舞,称其为“异国情调” 等。

——《尊重与保护: 建党百年来我国民族风俗习惯政策的形成及发展》

文革十年期间,民族区域自治制度遭到破坏

中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健康发展。

一、背景:

民族区域自治制度的发展(1978—2012)

二、发展的过程

2、1984年:《民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

3、1990年:中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

4、1997年:中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

1、十一届三中全会后:党和国家全面恢复和落实民族政策,民族区域自治制度得以健康发展。

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

立法自治权

变通执行权

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

文化管理自治权

经济自治权

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

原因:维护国家统一的需要;

贯彻落实党的民族政策;

民族地区经济相对落后。

(2)相关举措:

①把加快民族自治地方的发展摆到突出位置,如西部大开发战略的实施

②优先合理安排民族自治地方基础设施建设项目,增加对民族自治地方社会事业的投入

③加大对民族自治地方财政支持力度

④采取特殊措施帮助民族自治地方发展教育事业

⑤组织发达地区与民族自治地方开展对口支援

P77【学思之窗】

阐述国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措。

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

2、“五个认同”:对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

一、十八大(2012年)提出:民族工作主题

1、“两个共同”:“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1提出:中共十九大报告提出,筑牢中华民族共同体意识。

2、地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

二、中共十九大(2017年):

三、中共二十大(2022年):提出民族工作新要求

今天,我国少数民族各个方面虽然已经发生了根本性的变化,但由于原有基础太薄弱,生态环境很恶劣,存在许多不利因素和困难,社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱,物质生活水平的提高仍然较慢,而且很不平衡,科学教育文化事业的发展仍严重不足。

民族分裂主义

社会经济发展水平比较落后,科学教育文化事业发展严重不足。

四、威胁国家统一民族团结的问题:

千方百计分裂中国的达赖

五、应对措施

1984年5月,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》;……2005年5月,国务院第八十九次常务会议通过了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》。…… 2017年10月,党的十九大对党章作出部分修改,其中就包括增写“铸牢中华民族共同体意识”。

制度保障:完善立法,坚持和完善民族区域自治制度,切实保障少数民族和自治地方的合法权利。

经济保障:加快促进少数民族地区经济发展。

思想保障:加强文化认同和民族文化交流,铸牢中华民族共同体意识。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

少数民族人大代表

乌鲁木齐市城区一角

青藏铁路

西气东输

西电东送

我国处理民族关系的基本原则和民族区域自治制度的意义

1、基本原原则:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣

2、民族区域自治制度的意义:

经济:有利于调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。

政治:有利于维护国家统一,保障少数民族当家作主的权利。

文化:有利于巩固和发展平等团结、互助和谐的社会主义民族关系,有利于铸牢中华民族共同体意识。

知识拓展:民族区域自治制度与古代羁縻制度有何不同

性质不同:

政治结构不同:

权力来源:

社会主义是民族区域自治制度的本质属性;

前者是上下级关系,属于国家不可缺少的一部分;后者是主仆关系,存在不平等;

前者是选举产生;后者是王权册封,世袭权力

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。

秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,实行不同于内地郡县制的管理模式。......

唐朝的在边疆管理机构主要是羁縻州,不改变原有的生产方式和风俗习惯,并且任命当地少数民族首领或贵族担任,明显带有自治的性质。

明、清在西南设土司,清朝后来进行“改土归流”。

民族自治区和特别行政区异同点

比较项 民族自治区 特别行政区

不 同 点 目的 解决少数民族当家做主问题 实现国家统一

自治程度 享有一定的自治权 除国防、外交外的高度自治权

社会制度 社会主义制度 资本主义制度

范围 五个省级民族自治区 港澳台地区

作用 加强了民族团结,有利于各民族共同繁荣 有利于实现祖国和平统一;港澳台的繁荣发展

相同点 ①都是中央政府统一领导下的地方行政区域,都要接受中共领导; ②都是在维护国家主权前提下行使自治权; ③都不具有任何独立主权实体的性质。 1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

课堂小结:

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

建立

背景:多元一体格局等

标志:1954年宪法

当代中国的民族政策

发展

完善

依据:《陕甘宁边区施政纲领》

《中国人民政治协商会议共同纲领》

1984年《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

1990年中共中央提出‘三个不开”

中共十八大以来,“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1997年中共十五大明确为建设有中国特色社会圭义

政治的基本政治制度之一

课堂小结

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

2019年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行。

1.20世纪20年代,马克思主义民族区域自治思想开始在中国传播,初期的主要内容是民族联邦理论。此后中国共产党根据革命形势的变化,构建了“单一制”框架下的民族区域自治,最终确立了以民族区域自治为补充的单一制国家结构形式。由此表明,我国的民族区域自治制度( )

A.立足多元一体的基本国情

B.是马克思主义中国化的具体实践

C.继承发展了民族联邦理论

D.保障了国家统一和人民当家作主

B

[解析] 根据材料可知,中国共产党并未照搬民族联邦理论,而是根据中国国情确立了民族区域自治制度,这是将马克思主义与中国国情结合的体现,B项正确;材料未具体说明中国确立民族区域自治制度在国情方面的原因,未提及中国的多元一体特点,排除A项;我国实行民族区域自治制度的前提是国家的统一,与民族联邦模式不同,排除C项;材料主旨是中国共产党将马克思主义中国化,确立民族区域自治制度,而非论述民族区域自治制度的积极作用,排除D项。

2.民族区域自治是中国共产党解决国内民族问题的一项基本政策。下列文献体现了这一政策( )

文献 内容

1941年《陕甘宁边区施政纲领》 蒙、回民族与汉族在政治、经济、文化上具有平等地位,建立蒙、回民族的自治区

1946年《和平建国纲领》 承认各民族的平等地位及自治权,但不应提出独立自决口号

1949年《关于人民政协的几个问题》 用“民族的区域自治”代替“民族自治”,限定了“自治”的范围,使民族政策表述更加准确、全面

A.延续了历史传统 B.不断完善的过程

C.适度灵活的原则 D.因地制宜的特点

B

[解析] 从“1941年《陕甘宁边区施政纲领》”到“1949年《关于人民政协的几个问题》”中的相关规定可以看出,中国共产党解决国内民族问题的政策在不断完善,最终形成民族区域自治制度,故B项正确;材料没有体现历史传统,排除A项;材料与“灵活的原则”无关,排除C项;材料没有体现因地制宜的特点,排除D项。

3.(2024·武汉)邓小平指出:粉碎“四人帮”以后,特别是党的十一届三中全会以后,我们对国际形势(国际局势趋向缓和)的判断有变化,对外政策(反对霸权主义和维护世界和平)也有变化,这是两个重要的转变。“这两个转变”( )

A.奠定了改革开放战略的理论基础

B.提高了中国对全球治理的参与度

C.构建了中西全面交流的价值体系

D.着眼于经济体制改革的市场因素

B

[解析] 结合所学知识分析题干信息可知,中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。根据国际形势的变化,中国提出和平与发展是当代世界的主题,把反对霸权主义,维护世界和平作为外交政策的目标。对国际形势判断和对外政策的“这两个转变”推动我国在发展同世界各国的友好关系方面取得重大进展,提高了中国对全球治理的参与度,B项正确;社会主义社会的基本矛盾理论奠定了改革开放的理论基础,排除A项;中国在对外开放中坚持独立自主,“中西全面交流”说法不恰当,排除C项;1992年中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,而邓小平在20世纪80年代提出和平与发展是当代世界的主题,排除D项。

学习目标:

分析我国民族区域自治制度形成的基本历程及原因;梳理现代中国在不同时期的民族政策,并从中认识现代民族政策的伟大意义

第13课 当代中国的民族政策

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

1947年

内蒙古自治区成立

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

2019年

铸牢中华民族共同体意识

建立

发展

完善

时空坐标:

第四套人民币:少数民族元素——人物篇

一角:高山族、满族

两角:朝鲜族、土家族

五角:苗族、壮族

一元:侗族、瑶族

两元:维吾尔族、彝族

五元:藏族、回族

背面文字从上到下,从左到右依次为:汉语拼音、蒙古文、藏文、维吾尔文、壮文

概念解释:

民族区域自治制度:

是在中央政府的统一领导下(前提),各少数民族聚居的地区(空间)按照民族聚居的人口多少和区域大小(设置依据),设立不同级别的民族自治区域和自治机关,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利(自治权限)的一项基本政治制度(地位)。

处理民族关系的基本原则:

民族平等、民族团结、各民族共同繁荣

民族区域自治制度的建立

一、背景:

1、历史渊源:

中国是统一多民族的国家,在长期的历史发展过程中,各民族逐渐形成谁也离不开谁的多元一体格局。

2、地理因素:

各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

中华民族是一个包括56个民族在内的民族共同体。其中汉族占总人口的92%以上,少数民族不到全国人口的8%,但就居处地域而言,民族聚居地区约占中国幅员的2/3。在5000年的历史进程中,中国境内各民族共同创造了中华文化,并以这一文化为纽带,使中华民族凝聚在一起。

3、经验积累:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累了一些有益的经验

中国古代处理民族关系的方式有哪些?有何特征?

民族迁徙、战争冲突、友好交往、政治改革、和亲联姻、会盟和议、册封授官、羁縻政策

因俗而治、因地制宜

新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展总体上说,比汉族落后了很多。奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着主要生产资料和财富,广大农牧劳动者却只占有极少量的生产资料。(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后。

4、现实需要:

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

5、政治基础:

在争取民族独立的斗争中,中国各民族形成了休戚与共的政治认同。

回民支队

蒙古游击队

1840年鸦片战争之后的110年间,中国屡遭帝国主义侵略、欺凌,中国各族人民陷入被压迫、被奴役境地。在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国,为夺取反法西斯战争胜利谱写了可歌可泣的历史篇章。

——《中国的民族区域自治》

马克思和恩格斯在民族问题上提出了民族平等和民族团结的原则。指出“被压迫民族”具有民族独立和民族自决的权力。

——《马克思恩格斯选集》第18卷

列宁强调“实行民族和平的办法只有一个,那就是实行彻底的民主主义。保证一切民族和语言的完全平等,取消任何民族特权,不得侵犯少数民族权利,实行广泛的区域自治和完全的地方自治。”

——《列宁选集》第22卷,第139页

6、理论来源:马克思、列宁主义关于民族区域自治和地方自治的理论。

7、党的探索:

逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策

土地革命时期

因尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国,才是真正民主主义的统一。

——中共二大宣言

民族自决及联邦制

抗战时期

允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等的权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。

——毛泽东

民族区域自治

历史渊源:我国自古以来就是个统一的多民族国家,在历史发展过程中形成多元一体格局。

历史经验:历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国积累了有益的经验。

现实因素:旧中国少数民族长期遭受压迫、歧视,不利于民族团结和交融,不利于新中国的政权巩固和经济建设。

政治基础:在争取民族独立的斗争中,中国各民族形成了休戚与共的政治认同。

理论来源:马克思、列宁主义关于民族区域自治和地方自治的理论。

党的探索:逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

总结:民族区域自治制度建立的背景

地理因素:各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

二、过程:

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立,成为我国第一个省一级的自治区。

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

法律依据

法律依据

三、建立标志:

民族区域自治在行政层级设置和地区分布上呈现出怎样的特点?

从行政层级上看:分为自治区(省)、自治州(市)、自治县(旗)三级。

从地区分布上看:主要分布在西北、东北、西南等地。

1947年5月

内蒙古自治区

1955年10月

新疆维吾尔自治区

1958年3月

广西壮族自治区

1958年10月

宁夏回族自治区

1965年9月

西藏自治区

1954年《中华人民共和国宪法》

百货公司用汉、维吾尔两种语言庆祝“公私合营”

印有少数民族文字的粮票、结婚证

参政的少数民族和印有少数民族文字的表决票、选民证

归纳所学分析民族区域自治制度的特点

1.是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度,体现了民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一。

2.前提是国家统一领导。作为国家统一领导下的地方行政区域,必须服从中央统一领导,执行国家法律和大政方针,行使宪法规定的地方国家机关的职权。

3.民族区域自治地方享有一定的自治权,这是民族区域自治的核心,国家保证宪法、法律赋予的管理本民族地区自治权的实施。

4.国家统一领导和享有民族自治权是紧密联系、不可分割的。

5.中国的民族区域自治不是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

(文革)这十年时间里,在“四人帮”的强制干预下……把民族节日当作“四旧”处理……禁止少数民族身穿民族服装和佩戴珠宝首饰,强迫民族群众改装;禁止各民族的歌舞,不准许唱民族歌,跳民族舞,称其为“异国情调” 等。

——《尊重与保护: 建党百年来我国民族风俗习惯政策的形成及发展》

文革十年期间,民族区域自治制度遭到破坏

中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健康发展。

一、背景:

民族区域自治制度的发展(1978—2012)

二、发展的过程

2、1984年:《民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

3、1990年:中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

4、1997年:中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

1、十一届三中全会后:党和国家全面恢复和落实民族政策,民族区域自治制度得以健康发展。

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

立法自治权

变通执行权

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

文化管理自治权

经济自治权

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

原因:维护国家统一的需要;

贯彻落实党的民族政策;

民族地区经济相对落后。

(2)相关举措:

①把加快民族自治地方的发展摆到突出位置,如西部大开发战略的实施

②优先合理安排民族自治地方基础设施建设项目,增加对民族自治地方社会事业的投入

③加大对民族自治地方财政支持力度

④采取特殊措施帮助民族自治地方发展教育事业

⑤组织发达地区与民族自治地方开展对口支援

P77【学思之窗】

阐述国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措。

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

2、“五个认同”:对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

一、十八大(2012年)提出:民族工作主题

1、“两个共同”:“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1提出:中共十九大报告提出,筑牢中华民族共同体意识。

2、地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

二、中共十九大(2017年):

三、中共二十大(2022年):提出民族工作新要求

今天,我国少数民族各个方面虽然已经发生了根本性的变化,但由于原有基础太薄弱,生态环境很恶劣,存在许多不利因素和困难,社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱,物质生活水平的提高仍然较慢,而且很不平衡,科学教育文化事业的发展仍严重不足。

民族分裂主义

社会经济发展水平比较落后,科学教育文化事业发展严重不足。

四、威胁国家统一民族团结的问题:

千方百计分裂中国的达赖

五、应对措施

1984年5月,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》;……2005年5月,国务院第八十九次常务会议通过了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》。…… 2017年10月,党的十九大对党章作出部分修改,其中就包括增写“铸牢中华民族共同体意识”。

制度保障:完善立法,坚持和完善民族区域自治制度,切实保障少数民族和自治地方的合法权利。

经济保障:加快促进少数民族地区经济发展。

思想保障:加强文化认同和民族文化交流,铸牢中华民族共同体意识。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

少数民族人大代表

乌鲁木齐市城区一角

青藏铁路

西气东输

西电东送

我国处理民族关系的基本原则和民族区域自治制度的意义

1、基本原原则:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣

2、民族区域自治制度的意义:

经济:有利于调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。

政治:有利于维护国家统一,保障少数民族当家作主的权利。

文化:有利于巩固和发展平等团结、互助和谐的社会主义民族关系,有利于铸牢中华民族共同体意识。

知识拓展:民族区域自治制度与古代羁縻制度有何不同

性质不同:

政治结构不同:

权力来源:

社会主义是民族区域自治制度的本质属性;

前者是上下级关系,属于国家不可缺少的一部分;后者是主仆关系,存在不平等;

前者是选举产生;后者是王权册封,世袭权力

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。

秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,实行不同于内地郡县制的管理模式。......

唐朝的在边疆管理机构主要是羁縻州,不改变原有的生产方式和风俗习惯,并且任命当地少数民族首领或贵族担任,明显带有自治的性质。

明、清在西南设土司,清朝后来进行“改土归流”。

民族自治区和特别行政区异同点

比较项 民族自治区 特别行政区

不 同 点 目的 解决少数民族当家做主问题 实现国家统一

自治程度 享有一定的自治权 除国防、外交外的高度自治权

社会制度 社会主义制度 资本主义制度

范围 五个省级民族自治区 港澳台地区

作用 加强了民族团结,有利于各民族共同繁荣 有利于实现祖国和平统一;港澳台的繁荣发展

相同点 ①都是中央政府统一领导下的地方行政区域,都要接受中共领导; ②都是在维护国家主权前提下行使自治权; ③都不具有任何独立主权实体的性质。 1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

课堂小结:

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

建立

背景:多元一体格局等

标志:1954年宪法

当代中国的民族政策

发展

完善

依据:《陕甘宁边区施政纲领》

《中国人民政治协商会议共同纲领》

1984年《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

1990年中共中央提出‘三个不开”

中共十八大以来,“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1997年中共十五大明确为建设有中国特色社会圭义

政治的基本政治制度之一

课堂小结

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

2019年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行。

1.20世纪20年代,马克思主义民族区域自治思想开始在中国传播,初期的主要内容是民族联邦理论。此后中国共产党根据革命形势的变化,构建了“单一制”框架下的民族区域自治,最终确立了以民族区域自治为补充的单一制国家结构形式。由此表明,我国的民族区域自治制度( )

A.立足多元一体的基本国情

B.是马克思主义中国化的具体实践

C.继承发展了民族联邦理论

D.保障了国家统一和人民当家作主

B

[解析] 根据材料可知,中国共产党并未照搬民族联邦理论,而是根据中国国情确立了民族区域自治制度,这是将马克思主义与中国国情结合的体现,B项正确;材料未具体说明中国确立民族区域自治制度在国情方面的原因,未提及中国的多元一体特点,排除A项;我国实行民族区域自治制度的前提是国家的统一,与民族联邦模式不同,排除C项;材料主旨是中国共产党将马克思主义中国化,确立民族区域自治制度,而非论述民族区域自治制度的积极作用,排除D项。

2.民族区域自治是中国共产党解决国内民族问题的一项基本政策。下列文献体现了这一政策( )

文献 内容

1941年《陕甘宁边区施政纲领》 蒙、回民族与汉族在政治、经济、文化上具有平等地位,建立蒙、回民族的自治区

1946年《和平建国纲领》 承认各民族的平等地位及自治权,但不应提出独立自决口号

1949年《关于人民政协的几个问题》 用“民族的区域自治”代替“民族自治”,限定了“自治”的范围,使民族政策表述更加准确、全面

A.延续了历史传统 B.不断完善的过程

C.适度灵活的原则 D.因地制宜的特点

B

[解析] 从“1941年《陕甘宁边区施政纲领》”到“1949年《关于人民政协的几个问题》”中的相关规定可以看出,中国共产党解决国内民族问题的政策在不断完善,最终形成民族区域自治制度,故B项正确;材料没有体现历史传统,排除A项;材料与“灵活的原则”无关,排除C项;材料没有体现因地制宜的特点,排除D项。

3.(2024·武汉)邓小平指出:粉碎“四人帮”以后,特别是党的十一届三中全会以后,我们对国际形势(国际局势趋向缓和)的判断有变化,对外政策(反对霸权主义和维护世界和平)也有变化,这是两个重要的转变。“这两个转变”( )

A.奠定了改革开放战略的理论基础

B.提高了中国对全球治理的参与度

C.构建了中西全面交流的价值体系

D.着眼于经济体制改革的市场因素

B

[解析] 结合所学知识分析题干信息可知,中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。根据国际形势的变化,中国提出和平与发展是当代世界的主题,把反对霸权主义,维护世界和平作为外交政策的目标。对国际形势判断和对外政策的“这两个转变”推动我国在发展同世界各国的友好关系方面取得重大进展,提高了中国对全球治理的参与度,B项正确;社会主义社会的基本矛盾理论奠定了改革开放的理论基础,排除A项;中国在对外开放中坚持独立自主,“中西全面交流”说法不恰当,排除C项;1992年中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,而邓小平在20世纪80年代提出和平与发展是当代世界的主题,排除D项。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理