第3课中古时期的欧洲 教学课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课中古时期的欧洲 教学课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-29 15:20:40 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

中古时期的欧洲

中外历史纲要下 第二单元 第3课

课程标准:

通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

历史概念

中世纪(约公元476年西罗马帝国灭亡~公元14、15世纪文艺复兴时期),欧洲奴隶社会结束,进入封建社会时期。另有说法认为中世纪结束于东罗马帝国灭亡(公元1453年)。

什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”。

——钱乘旦《西方那块土》

中古时期:世界历史上的5--15世纪一般称为“中古时期”。欧洲地区:分西欧和东欧。

帝国分裂与灭亡

公元395年,狄奥多西一世将帝国分给两个儿子,实行东西分治,从此罗马帝国再未统一。公元476年,西罗马帝国在内忧外患下灭亡;公元1453年,奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,东罗马帝国(拜占庭帝国)灭亡。

前情回顾

中古西欧的历史分期

500

1000

1300

1500

中世纪早期

中世纪中期

中世纪晚期

由动荡不安走向相对稳定并逐步发展

人口增长;经济发展;城市兴起;教会主导

灾难与新变化并存

一、西欧封建社会的形成

1.西欧封建社会形成的条件

民族大迁徙不是简单的民族住地的变化,而是日耳曼人各部落集团对奴隶制罗马帝国的武力征服。在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种制度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度。

——朱寰主编《世界上古中古史》下册

西欧封建社会的主要特征是什么?

封君封臣制度(政治), 庄园与农奴制度(经济)。

帝王

大封建主

小封建主

农民

给予土地和保护

给予土地和保护

提供农耕土地

效忠和提供军队

效忠和服兵役

服劳役和耕种

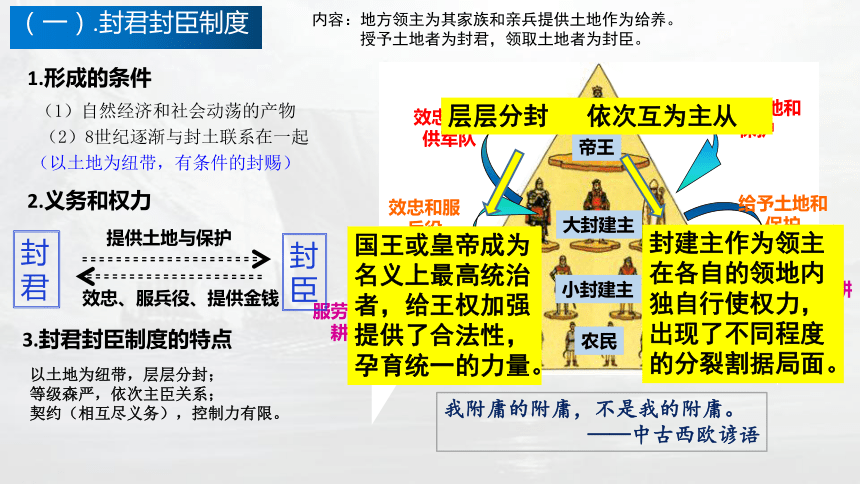

(一).封君封臣制度

(1)自然经济和社会动荡的产物

(2)8世纪逐渐与封土联系在一起

(以土地为纽带,有条件的封赐)

封君

封臣

提供土地与保护

效忠、服兵役、提供金钱

2.义务和权力

内容:地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。

授予土地者为封君,领取土地者为封臣。

3.封君封臣制度的特点

以土地为纽带,层层分封;

等级森严,依次主臣关系;

契约(相互尽义务),控制力有限。

层层分封 依次互为主从

封建主作为领主在各自的领地内独自行使权力,出现了不同程度的分裂割据局面。

国王或皇帝成为名义上最高统治者,给王权加强提供了合法性,孕育统一的力量。

1.形成的条件

我附庸的附庸,不是我的附庸。

——中古西欧谚语

知识拓展:封君封臣制度

封君封臣制度是西欧封建国家制度的基石,它由两个要素构成:封君封臣关系和封土制。11世纪时,西欧封建主之间普遍结成封君封臣关系。

封君封臣关系的结成有一套仪式,如臣服礼、宣誓礼、亲吻礼等。臣服者将自己的双手置于封君手中,宣称愿为封君之人,封君表示接纳。封臣以圣物为凭宣誓永远效忠封君。经此公开的仪式,封君封臣关系结成。

“我......效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇。主人凡践履契约,因我委身投附而善待于我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。”

【课堂探究】比较封君封臣制度与西周分封制

相同点

不同点

1.都是有条件的分封:权利与义务

权力和义务相互交织

2.目的相同:维护统治

3.都是层层分封,等级森严

4.都分土地

1.时间不同:

2.维持形式不同:

西周:以血缘为纽带,宗法制来维系

天子是最高统治者

西欧:以土地为纽带,靠效忠来维系

不可越级统治

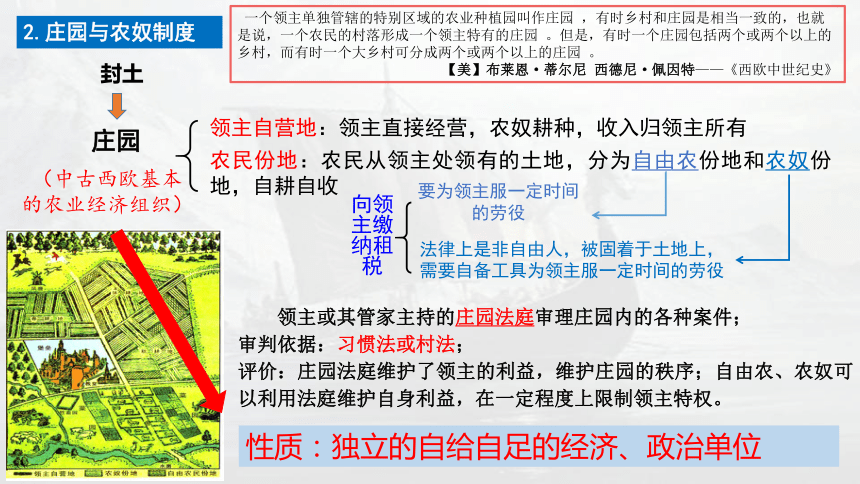

2.庄园与农奴制度

农民份地:农民从领主处领有的土地,分为自由农份地和农奴份地,自耕自收

要为领主服一定时间的劳役

法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役

领主自营地:领主直接经营,农奴耕种,收入归领主所有

领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件;

审判依据:习惯法或村法;

评价:庄园法庭维护了领主的利益,维护庄园的秩序;自由农、农奴可以利用法庭维护自身利益,在一定程度上限制领主特权。

向领主缴纳租税

封土

(中古西欧基本的农业经济组织)

庄园

一个领主单独管辖的特别区域的农业种植园叫作庄园 ,有时乡村和庄园是相当一致的,也就是说,一个农民的村落形成一个领主特有的庄园 。但是,有时一个庄园包括两个或两个以上的乡村,而有时一个大乡村可分成两个或两个以上的庄园 。

【美】布莱恩·蒂尔尼 西德尼·佩因特——《西欧中世纪史》

性质:独立的自给自足的经济、政治单位

随着封建社会的发展,11世纪的西欧社会政治经济形势趋于稳定,出现了许多新变化,在多方面获得进步……

二、中古时期的教会、王权、城市

(三元结构)

新变化表现:

⑴基督教会占主导

⑵王权加强

⑶城市兴起,部分自治

(一)中古西欧的基督教会

卡诺莎之辱

1076年,神圣罗马帝国皇帝亨利四世与教皇格里高利七世争权夺利,矛盾激化。格列高利七世发布敕令,废黜亨利四世,革除其教籍,解除臣民对他的效忠誓约。这导致亨利四世成为众矢之的,国内诸侯宣称,倘若亨利四世不能得到教皇的宽恕,他们将不承认他的君主地位,还掀起了反对亨利的浪潮。走投无路的亨利四世只得选择向教皇忏悔屈服。

1077年,在意大利北部的卡诺莎城堡门外,亨利四世与家人身着苦修士的简陋服装,身披毡毯,在隆冬时节赤足露顶,跪在门口痛哭流涕以求宽恕。三天三夜后教皇才接见了他。亨利匍匐在教皇面前,展开双臂,使全身呈十字形,向教皇泪流满面地忏悔自己的罪过。最终教皇才同意恢复他的教籍和帝位,但仍然剥夺了他的权力。

结合以上材料及教材相关内容,分析基督教会在中古西欧的地位及表现。

地位:举足轻重

表现:

(1)经济上:拥有大量庄园和广袤土地,并可征收什一税

(2)政治上:是最大的有组织的力量,形成了等级制度;

(教权高于王权,教阶制度)

(3)思想上:控制教徒的精神生活,严重束缚了人性的发展。

中古西欧封建社会是二元社会,以国王为代表的王权和与以基督教教会为代表的教权互相依存,共同维护封建秩序。王权与教权既依存又斗争。

法兰西国王借助通婚和征服等手段,击败各地封建主。

到15世纪晚期,法兰西基本完成统一,王权得到强化

英格兰国王在与贵族的斗争中强化王权,到15世纪晚期都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权。

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

(二)中古西欧的王权

根据教材,中古后期,出现了哪几个重要的新兴王权集中国家?

【课堂探究】

新兴王权集中国家的出现产生了哪些进步影响?

进步影响:

①结束政治混乱和割据状态,国家逐步走向统一、稳定。

②王权集中国家的出现,在一定程度上削弱了基督教会对西欧国家的控制,为西欧民族国家的形成和发展奠定了基础。

③有利于资本主义的兴起与发展。

④在加强王权的斗争中,法国和英国出现等级代表制,成为西方近代议会制度的起源。

⑤葡西王权的加强,为新航路的开辟提供了重要支持力量。

(三)中古西欧的城市

渡口、港湾、城堡、寺院,甚至交叉路口等,有越来越多的人定居。集中的人口,便利的交通,促进了集市的形成,而这又吸引了更多的人前来居住,逐渐形成了以市场为中心的、比较稳定的居民点,新的城市又在这个基础上慢慢形成。

那些以手工业和商业为中心的城市发展更快。意大利、法兰西、英格兰、德意志等,都出现了许多著名的城市。城市的规模很小,人口数量一般不超过5000人。13世纪时,英格兰最大的城市伦敦只有4万人左右,像法兰西的巴黎,意大利的米兰、威尼斯等拥有超过5万人口的城市屈指可数。

【课堂探究】

依据教材和材料,分析城市兴起的条件

政治稳定

庄园农业繁荣

经济发展

城

市

兴

起

提供稳定环境

工商业复兴

耕地面积增加

动力技术进步

城市兴起兴起的条件

方式:与封建主谈判、以金钱赎买、武装暴动。

以法国琅城自由之路为例并结合教材,分析概括中世纪城市获取自治的原因和方式。

琅城是法国北部一个比较富裕的工商业城市,琅城是建立在主教高德理的领地上,高德理非常贪得无厌。为了摆脱高德理的统治,12世纪初,琅城的居民凑了一大笔赎金,向主教高德理和国王路易六世买回了城市的自治权。但是,高德理背信弃义,得到钱后不久,他又要重新统治琅城。琅城居民闻讯十分愤怒,1112年,琅城居民发动起义,成立“公社”,杀死高德理等人。1128年路易六世向琅城颁发特许状,同意琅城建立公社,实行自治。

材料一:乡村意味着“隔绝和分散”,而城市“表明了人口、生产工具、资本、享受和需求的集中”……在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶层形成了,商人和银行家作为市民阶层的上层,发展为早期的资产阶级。——摘编自《世界中古史》

思考:阅读课本P17及材料,分析西欧城市自治带来的影响。

材料二:市民反对封建割据,反对领主特权,支持国家统一和王权强化。而建立新城市符合国王们削弱诸侯势力的政治考虑,因而国王成为城市的长期盟友。国家出现了不与封土相联系的官吏;市民阶级开始参与政治。——摘编自《世界中古史》

材料三:城市的兴起和繁荣,产生了市民日常需要的世俗文化和世俗教育,文化教育不再为教士所垄断,大学的兴起被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。12世纪,西欧的教育与学术出现了新的气象,冲击着传统的教权主义、普世主义与禁欲主义的束缚,为文艺复兴和宗教改革的兴起创造了有利的条件。——摘编自《世界中古史》

促使城市与王权结盟,王权强化

打破教会对文化教育的垄断;促使大学兴起;

为文艺复兴和宗教改革创造条件

工商业经济发展,市民阶层形成,推动资本主义产生发展

城市兴起

总结:中古时期的西欧社会

政治:封君封臣制度,分裂混战;王权强化,议会兴起

经济:庄园和农奴制度; 城市兴起

思想:基督教统治;大学建立,促进思想解放

王权强化,议会兴起

城市兴起

大学建立,促进思想解放

项目 西欧封建社会 中国封建社会

时间跨度 约5世纪——1453年 公元前221年——1949年

形成背景 希腊罗马文明,日耳曼民族,基督教影响 小农经济,地大物博,法家思想

政治制度 封君封臣制度 专制主义中央集权制

阶级矛盾 领主与农奴 地主与农民

经济制度 庄园制 土地私有,小农经济为主

城市发展 自治传统,起步较晚 无自治权,类型多,发展早

思想文化 基督教垄断文化 儒家思想占主流

中西封建社会的对比

三、东欧:拜占庭与俄罗斯

《查士丁尼及其随从》(公元547年),描绘了拜占庭帝国查士丁尼皇帝及其随从手捧圣餐杯盘和祭品向基督献祭的场景。

“政教合一”

“第二罗马”

三、东欧:拜占庭与俄罗斯

(一)拜占庭帝国(395-1453年)

1.兴盛(395年-6世纪中期)

经济

军事 6世纪查士丁尼在位时,先后占领北非和意大利等地

法律 《查士丁尼法典》使罗马法成为系统、完整的法律体系;汇编《罗马民法大全》。

《罗马民法大全》的意义:

皇帝的威严、光荣不但依靠兵器,而且须用法律来巩固。这样,无论在战时或平时,总是可以将国家治理得很好。” ---《查士丁尼法典》序言

①肯定了皇权的至高无上;

②是欧洲历史上第一部系统完备的成文法典,对后世立法影响深远。

工商业发达,都城君士坦丁堡是当时欧洲最大最重要的城市,成为沟通东西方的桥梁

6世纪查士丁尼在位时,先后占领北非和意大利等地

《查士丁尼法典》使罗马法成为系统、完整的法律体系;汇编《罗马民法大全》。

三、东欧:拜占庭与俄罗斯

(一)拜占庭帝国(395-1453年)

2.衰落(6世纪中期——1453年)

(1)原因:①连年征服战争严重消耗自身资源;

②游牧部族的冲击和内部矛盾;

③奥斯曼土耳其的蚕食。

(2)结果:1453年,首都君士坦丁堡被攻陷,帝国灭亡。

“每当敌人用希腊火攻击我们,所做的事只有屈膝下跪,祈求上天的拯救。”

——受希腊火所伤的十字军

(二)俄罗斯

◎罗斯受洗:公元988年,基辅大公弗拉基米尔接受了传自拜占庭帝国的基督教作为国教

基辅罗斯(882-1240)

莫斯科公国(1284-1547)

沙皇俄国(1547-1721)

俄罗斯帝国(1721-1917)

彼得大帝

特点:沙皇专制,“第三罗马”

总结:中古时期的东欧社会

政治:王权强大,政教合一

经济:封建制度稳固

思想:信仰东正教

拜占庭帝国纹章

莫斯科大公印章

俄罗斯国徽

中古时期的欧洲

(5-15世纪))

庄园

东欧

王权

教会

西欧

城市

拜占庭

俄罗斯

各种力量的不断斗争推动了社会进步

长期的统一创造了诸多辉煌

课堂小结

课后作业:1、整理笔记 2、完成本课课后作业

随堂演练

1.“我以我的信义宣誓,从现在起,我将像一个封臣对待封君那样真诚无欺地效忠于伯爵。”伯爵手持权杖,向所有向他宣誓效忠和致敬的人授予封地,然后众人一起宣誓。这一仪式应出现于

A.古代印度河流城 B.中世纪的欧洲

C.封建社会的日本 D.古代两河流域

2.“庄园的规模大小不等,有的庄园就是一个自然村落,有的包括好几个村落。庄园里有封建领主的堡垒、教堂、农奴的茅舍,有铁匠铺、木工房、酿酒坊等各种手工作坊,还有牲畜圈、磨坊、菜园、池塘、树林、草地。”材料反映了庄园大体上是一个

A.开放式的经济实体 B.商品经济为主的经济实体

C.自给自足的经济实体 D.比较发达的经济实体

B

C

3.中世纪欧洲流传着这样一句谚语:“我的附庸的附庸不是我的附庸” ,对此理解正确的是

①国王只能同国王的贵族封臣直接发生政治、经济与军事关系

②国王可以在贵族的领地内直接向人民征税

③贵族领主在自己的领地内有相对较大的独立性

④国王可以任意向他的受封贵族征税

A.①② B.②④ C. ①③ D.③④

4.下列各项不是中古西欧封建社会基本特征的是

A.基督教会 B.封君封臣制度 C.三省六部制 D.庄园与农奴制度

5.11世纪西欧城市复兴后的初期,掌握城市领导权的是

A.自由农民 B.手工业者 C.商人 D.封建领主

C

C

D

中古时期的欧洲

中外历史纲要下 第二单元 第3课

课程标准:

通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

历史概念

中世纪(约公元476年西罗马帝国灭亡~公元14、15世纪文艺复兴时期),欧洲奴隶社会结束,进入封建社会时期。另有说法认为中世纪结束于东罗马帝国灭亡(公元1453年)。

什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”。

——钱乘旦《西方那块土》

中古时期:世界历史上的5--15世纪一般称为“中古时期”。欧洲地区:分西欧和东欧。

帝国分裂与灭亡

公元395年,狄奥多西一世将帝国分给两个儿子,实行东西分治,从此罗马帝国再未统一。公元476年,西罗马帝国在内忧外患下灭亡;公元1453年,奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,东罗马帝国(拜占庭帝国)灭亡。

前情回顾

中古西欧的历史分期

500

1000

1300

1500

中世纪早期

中世纪中期

中世纪晚期

由动荡不安走向相对稳定并逐步发展

人口增长;经济发展;城市兴起;教会主导

灾难与新变化并存

一、西欧封建社会的形成

1.西欧封建社会形成的条件

民族大迁徙不是简单的民族住地的变化,而是日耳曼人各部落集团对奴隶制罗马帝国的武力征服。在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种制度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度。

——朱寰主编《世界上古中古史》下册

西欧封建社会的主要特征是什么?

封君封臣制度(政治), 庄园与农奴制度(经济)。

帝王

大封建主

小封建主

农民

给予土地和保护

给予土地和保护

提供农耕土地

效忠和提供军队

效忠和服兵役

服劳役和耕种

(一).封君封臣制度

(1)自然经济和社会动荡的产物

(2)8世纪逐渐与封土联系在一起

(以土地为纽带,有条件的封赐)

封君

封臣

提供土地与保护

效忠、服兵役、提供金钱

2.义务和权力

内容:地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。

授予土地者为封君,领取土地者为封臣。

3.封君封臣制度的特点

以土地为纽带,层层分封;

等级森严,依次主臣关系;

契约(相互尽义务),控制力有限。

层层分封 依次互为主从

封建主作为领主在各自的领地内独自行使权力,出现了不同程度的分裂割据局面。

国王或皇帝成为名义上最高统治者,给王权加强提供了合法性,孕育统一的力量。

1.形成的条件

我附庸的附庸,不是我的附庸。

——中古西欧谚语

知识拓展:封君封臣制度

封君封臣制度是西欧封建国家制度的基石,它由两个要素构成:封君封臣关系和封土制。11世纪时,西欧封建主之间普遍结成封君封臣关系。

封君封臣关系的结成有一套仪式,如臣服礼、宣誓礼、亲吻礼等。臣服者将自己的双手置于封君手中,宣称愿为封君之人,封君表示接纳。封臣以圣物为凭宣誓永远效忠封君。经此公开的仪式,封君封臣关系结成。

“我......效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇。主人凡践履契约,因我委身投附而善待于我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。”

【课堂探究】比较封君封臣制度与西周分封制

相同点

不同点

1.都是有条件的分封:权利与义务

权力和义务相互交织

2.目的相同:维护统治

3.都是层层分封,等级森严

4.都分土地

1.时间不同:

2.维持形式不同:

西周:以血缘为纽带,宗法制来维系

天子是最高统治者

西欧:以土地为纽带,靠效忠来维系

不可越级统治

2.庄园与农奴制度

农民份地:农民从领主处领有的土地,分为自由农份地和农奴份地,自耕自收

要为领主服一定时间的劳役

法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役

领主自营地:领主直接经营,农奴耕种,收入归领主所有

领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件;

审判依据:习惯法或村法;

评价:庄园法庭维护了领主的利益,维护庄园的秩序;自由农、农奴可以利用法庭维护自身利益,在一定程度上限制领主特权。

向领主缴纳租税

封土

(中古西欧基本的农业经济组织)

庄园

一个领主单独管辖的特别区域的农业种植园叫作庄园 ,有时乡村和庄园是相当一致的,也就是说,一个农民的村落形成一个领主特有的庄园 。但是,有时一个庄园包括两个或两个以上的乡村,而有时一个大乡村可分成两个或两个以上的庄园 。

【美】布莱恩·蒂尔尼 西德尼·佩因特——《西欧中世纪史》

性质:独立的自给自足的经济、政治单位

随着封建社会的发展,11世纪的西欧社会政治经济形势趋于稳定,出现了许多新变化,在多方面获得进步……

二、中古时期的教会、王权、城市

(三元结构)

新变化表现:

⑴基督教会占主导

⑵王权加强

⑶城市兴起,部分自治

(一)中古西欧的基督教会

卡诺莎之辱

1076年,神圣罗马帝国皇帝亨利四世与教皇格里高利七世争权夺利,矛盾激化。格列高利七世发布敕令,废黜亨利四世,革除其教籍,解除臣民对他的效忠誓约。这导致亨利四世成为众矢之的,国内诸侯宣称,倘若亨利四世不能得到教皇的宽恕,他们将不承认他的君主地位,还掀起了反对亨利的浪潮。走投无路的亨利四世只得选择向教皇忏悔屈服。

1077年,在意大利北部的卡诺莎城堡门外,亨利四世与家人身着苦修士的简陋服装,身披毡毯,在隆冬时节赤足露顶,跪在门口痛哭流涕以求宽恕。三天三夜后教皇才接见了他。亨利匍匐在教皇面前,展开双臂,使全身呈十字形,向教皇泪流满面地忏悔自己的罪过。最终教皇才同意恢复他的教籍和帝位,但仍然剥夺了他的权力。

结合以上材料及教材相关内容,分析基督教会在中古西欧的地位及表现。

地位:举足轻重

表现:

(1)经济上:拥有大量庄园和广袤土地,并可征收什一税

(2)政治上:是最大的有组织的力量,形成了等级制度;

(教权高于王权,教阶制度)

(3)思想上:控制教徒的精神生活,严重束缚了人性的发展。

中古西欧封建社会是二元社会,以国王为代表的王权和与以基督教教会为代表的教权互相依存,共同维护封建秩序。王权与教权既依存又斗争。

法兰西国王借助通婚和征服等手段,击败各地封建主。

到15世纪晚期,法兰西基本完成统一,王权得到强化

英格兰国王在与贵族的斗争中强化王权,到15世纪晚期都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权。

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

(二)中古西欧的王权

根据教材,中古后期,出现了哪几个重要的新兴王权集中国家?

【课堂探究】

新兴王权集中国家的出现产生了哪些进步影响?

进步影响:

①结束政治混乱和割据状态,国家逐步走向统一、稳定。

②王权集中国家的出现,在一定程度上削弱了基督教会对西欧国家的控制,为西欧民族国家的形成和发展奠定了基础。

③有利于资本主义的兴起与发展。

④在加强王权的斗争中,法国和英国出现等级代表制,成为西方近代议会制度的起源。

⑤葡西王权的加强,为新航路的开辟提供了重要支持力量。

(三)中古西欧的城市

渡口、港湾、城堡、寺院,甚至交叉路口等,有越来越多的人定居。集中的人口,便利的交通,促进了集市的形成,而这又吸引了更多的人前来居住,逐渐形成了以市场为中心的、比较稳定的居民点,新的城市又在这个基础上慢慢形成。

那些以手工业和商业为中心的城市发展更快。意大利、法兰西、英格兰、德意志等,都出现了许多著名的城市。城市的规模很小,人口数量一般不超过5000人。13世纪时,英格兰最大的城市伦敦只有4万人左右,像法兰西的巴黎,意大利的米兰、威尼斯等拥有超过5万人口的城市屈指可数。

【课堂探究】

依据教材和材料,分析城市兴起的条件

政治稳定

庄园农业繁荣

经济发展

城

市

兴

起

提供稳定环境

工商业复兴

耕地面积增加

动力技术进步

城市兴起兴起的条件

方式:与封建主谈判、以金钱赎买、武装暴动。

以法国琅城自由之路为例并结合教材,分析概括中世纪城市获取自治的原因和方式。

琅城是法国北部一个比较富裕的工商业城市,琅城是建立在主教高德理的领地上,高德理非常贪得无厌。为了摆脱高德理的统治,12世纪初,琅城的居民凑了一大笔赎金,向主教高德理和国王路易六世买回了城市的自治权。但是,高德理背信弃义,得到钱后不久,他又要重新统治琅城。琅城居民闻讯十分愤怒,1112年,琅城居民发动起义,成立“公社”,杀死高德理等人。1128年路易六世向琅城颁发特许状,同意琅城建立公社,实行自治。

材料一:乡村意味着“隔绝和分散”,而城市“表明了人口、生产工具、资本、享受和需求的集中”……在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶层形成了,商人和银行家作为市民阶层的上层,发展为早期的资产阶级。——摘编自《世界中古史》

思考:阅读课本P17及材料,分析西欧城市自治带来的影响。

材料二:市民反对封建割据,反对领主特权,支持国家统一和王权强化。而建立新城市符合国王们削弱诸侯势力的政治考虑,因而国王成为城市的长期盟友。国家出现了不与封土相联系的官吏;市民阶级开始参与政治。——摘编自《世界中古史》

材料三:城市的兴起和繁荣,产生了市民日常需要的世俗文化和世俗教育,文化教育不再为教士所垄断,大学的兴起被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。12世纪,西欧的教育与学术出现了新的气象,冲击着传统的教权主义、普世主义与禁欲主义的束缚,为文艺复兴和宗教改革的兴起创造了有利的条件。——摘编自《世界中古史》

促使城市与王权结盟,王权强化

打破教会对文化教育的垄断;促使大学兴起;

为文艺复兴和宗教改革创造条件

工商业经济发展,市民阶层形成,推动资本主义产生发展

城市兴起

总结:中古时期的西欧社会

政治:封君封臣制度,分裂混战;王权强化,议会兴起

经济:庄园和农奴制度; 城市兴起

思想:基督教统治;大学建立,促进思想解放

王权强化,议会兴起

城市兴起

大学建立,促进思想解放

项目 西欧封建社会 中国封建社会

时间跨度 约5世纪——1453年 公元前221年——1949年

形成背景 希腊罗马文明,日耳曼民族,基督教影响 小农经济,地大物博,法家思想

政治制度 封君封臣制度 专制主义中央集权制

阶级矛盾 领主与农奴 地主与农民

经济制度 庄园制 土地私有,小农经济为主

城市发展 自治传统,起步较晚 无自治权,类型多,发展早

思想文化 基督教垄断文化 儒家思想占主流

中西封建社会的对比

三、东欧:拜占庭与俄罗斯

《查士丁尼及其随从》(公元547年),描绘了拜占庭帝国查士丁尼皇帝及其随从手捧圣餐杯盘和祭品向基督献祭的场景。

“政教合一”

“第二罗马”

三、东欧:拜占庭与俄罗斯

(一)拜占庭帝国(395-1453年)

1.兴盛(395年-6世纪中期)

经济

军事 6世纪查士丁尼在位时,先后占领北非和意大利等地

法律 《查士丁尼法典》使罗马法成为系统、完整的法律体系;汇编《罗马民法大全》。

《罗马民法大全》的意义:

皇帝的威严、光荣不但依靠兵器,而且须用法律来巩固。这样,无论在战时或平时,总是可以将国家治理得很好。” ---《查士丁尼法典》序言

①肯定了皇权的至高无上;

②是欧洲历史上第一部系统完备的成文法典,对后世立法影响深远。

工商业发达,都城君士坦丁堡是当时欧洲最大最重要的城市,成为沟通东西方的桥梁

6世纪查士丁尼在位时,先后占领北非和意大利等地

《查士丁尼法典》使罗马法成为系统、完整的法律体系;汇编《罗马民法大全》。

三、东欧:拜占庭与俄罗斯

(一)拜占庭帝国(395-1453年)

2.衰落(6世纪中期——1453年)

(1)原因:①连年征服战争严重消耗自身资源;

②游牧部族的冲击和内部矛盾;

③奥斯曼土耳其的蚕食。

(2)结果:1453年,首都君士坦丁堡被攻陷,帝国灭亡。

“每当敌人用希腊火攻击我们,所做的事只有屈膝下跪,祈求上天的拯救。”

——受希腊火所伤的十字军

(二)俄罗斯

◎罗斯受洗:公元988年,基辅大公弗拉基米尔接受了传自拜占庭帝国的基督教作为国教

基辅罗斯(882-1240)

莫斯科公国(1284-1547)

沙皇俄国(1547-1721)

俄罗斯帝国(1721-1917)

彼得大帝

特点:沙皇专制,“第三罗马”

总结:中古时期的东欧社会

政治:王权强大,政教合一

经济:封建制度稳固

思想:信仰东正教

拜占庭帝国纹章

莫斯科大公印章

俄罗斯国徽

中古时期的欧洲

(5-15世纪))

庄园

东欧

王权

教会

西欧

城市

拜占庭

俄罗斯

各种力量的不断斗争推动了社会进步

长期的统一创造了诸多辉煌

课堂小结

课后作业:1、整理笔记 2、完成本课课后作业

随堂演练

1.“我以我的信义宣誓,从现在起,我将像一个封臣对待封君那样真诚无欺地效忠于伯爵。”伯爵手持权杖,向所有向他宣誓效忠和致敬的人授予封地,然后众人一起宣誓。这一仪式应出现于

A.古代印度河流城 B.中世纪的欧洲

C.封建社会的日本 D.古代两河流域

2.“庄园的规模大小不等,有的庄园就是一个自然村落,有的包括好几个村落。庄园里有封建领主的堡垒、教堂、农奴的茅舍,有铁匠铺、木工房、酿酒坊等各种手工作坊,还有牲畜圈、磨坊、菜园、池塘、树林、草地。”材料反映了庄园大体上是一个

A.开放式的经济实体 B.商品经济为主的经济实体

C.自给自足的经济实体 D.比较发达的经济实体

B

C

3.中世纪欧洲流传着这样一句谚语:“我的附庸的附庸不是我的附庸” ,对此理解正确的是

①国王只能同国王的贵族封臣直接发生政治、经济与军事关系

②国王可以在贵族的领地内直接向人民征税

③贵族领主在自己的领地内有相对较大的独立性

④国王可以任意向他的受封贵族征税

A.①② B.②④ C. ①③ D.③④

4.下列各项不是中古西欧封建社会基本特征的是

A.基督教会 B.封君封臣制度 C.三省六部制 D.庄园与农奴制度

5.11世纪西欧城市复兴后的初期,掌握城市领导权的是

A.自由农民 B.手工业者 C.商人 D.封建领主

C

C

D

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体