中国古代史--先秦时期重点考点单选题 专题练 2025年高考历史一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 中国古代史--先秦时期重点考点单选题 专题练 2025年高考历史一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 884.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-29 18:07:40 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中国古代史--先秦时期重点考点单选题 专题练

2025年高考历史一轮复习备考

一、单选题

1.考古发现,河姆渡文化、大汶口早期文化诸遗址中的石钺(大斧)有明显的使用痕迹,而良渚文化遗址中的玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃。据此可推知,良渚文化( )

A.外部环境趋于稳定 B.玉钺演化为权力的象征

C.已产生了青铜工具 D.存在明显区域文化特色

2.距今约4700年的浙江钱山漾文化遗址出土了大量篓、篮、簸箕等竹编用具,饰有人字纹、梅花眼、菱形格等花纹。这体现了( )

A.历史传承与民族认同的统一 B.现实主义与浪漫主义的融合

C.生产劳动与艺术审美的结合 D.社会分工与权力斗争的复杂

3.1979年冯汉骥、童恩正所撰的《记广汉出土的玉石器》一文中将三星堆遗址视为“古代蜀国一个重要的政治中心”。下列最能支持这一观点的考古成果是( )

A.发现大量带有明显礼仪或礼制特征的高品级器物

B.遗址群规模大,范围广,古文化遗存数量巨大

C.发掘出土的人像、金杖、金面罩等造型前所未见

D.遗址处在川西平原北部商周遗存分布的中心

4.据学者研究,商代的祖先崇拜极为发达,祖先享有的祀典远比天帝与其他自然神丰盛,祖先神所辖范围也十分广泛。盘庚迁都后,因“行汤之政,然后百姓由宁,殷道复兴。诸侯来朝,以其遵成汤之德也”,太甲则因不行汤政而遭到放逐。据此可知,商代统治者注重( )

A.维护神权 B.遵守祖制 C.频繁祭祀 D.推行德治

5.考古发现,二里头陶质酒礼器中的鬻、盃与爵都是以大汶口一山东龙山文化的弩为原型创造出来的,玉璋等礼器也源自山东龙山文化。这些二里头文化的陶岙、爵等礼器,后来在长江流域、黄河上游等地皆有发现,玉璋也见于四川盆地、红河三角洲等地。这可说明( )

A.南北经济存在差异 B.中华文明由多元走向一体

C.阶级分化日益明显 D.二里头周边贸易网络发达

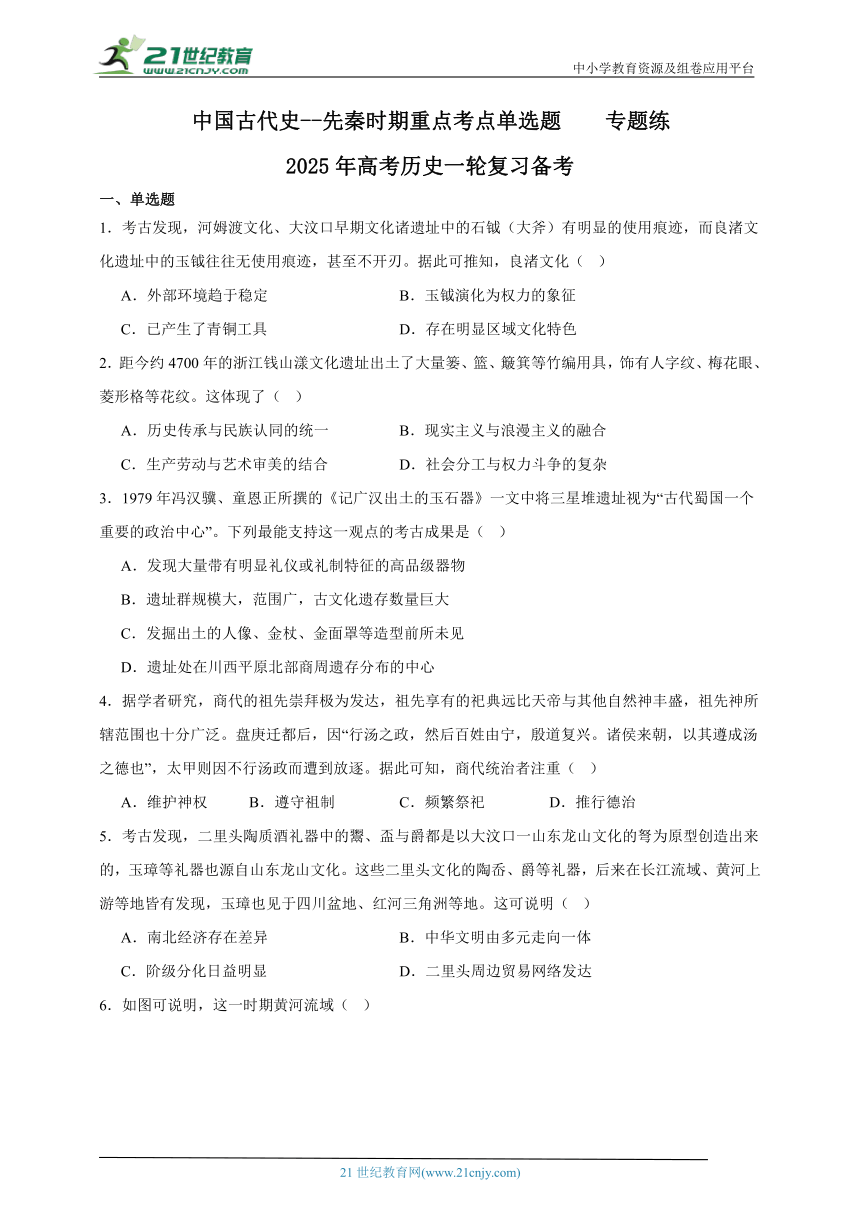

6.如图可说明,这一时期黄河流域( )

A.各史前文化独立发明了冶铜技术 B.铜器制作进入了萌芽和发展期

C.最早发明和推广了青铜冶炼技术 D.已出现了疆域较大的早期国家

7.河洛地区的苏羊遗址出土的高等级遗物兽首石雕,其外形与半拉山遗址出土的一件红山文化石雕兽头相似度颇高。由此可知( )

A.当时区域经济文化交流频繁 B.南北区域经济文化各具特色

C.中华文明起源具有多源特点 D.早期文明发展呈现多元一体

8.内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发现的聚落距今8000年,半地穴式房屋成排布列,最大房址占据聚落中心。临潼姜寨遗址发现的仰韶文化村落距今7000年左右,房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,每组代表一个亲属组织。两者布局的不同反映了( )

A.自然环境造成定居方式的差异 B.不同地区文化发展形态的多元

C.经济发展推动社会阶层的分化 D.不同历史时期生产方式的变化

9.牛河梁红山文化是我国北方新石器时期重要文化系统代表,其中“祭坛、女神庙、积石冢”文化遗存组合被认为是后世都城“天坛、太庙、帝陵”组合的“祖型”,也是著名考古学家苏秉琦先生眼中的“中华文明的曙光”。据此可知,红山文化( )

A.形成了“敬天保民”的思想 B.已经正式形成了宗法制度

C.是中华文明重要源头之一 D.标志着国家形态正式形成

10.下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 材料 结论

A 龙山文化朱封大墓内,发现有各种精美陶器、骨器、玉器等随葬品的单人木椁墓。 龙山文化已经出现私有财产

B 《尚书梓材》:“若兹监,惟曰欲至于万年,惟王子子孙孙永保民。” 商朝时期原始民主传统形成

C 《春秋左传正义·定公十年》:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。” 春秋时期流行华夏认同观念

D 《史记·商君列传》:“民有二男以上不分异者,倍其赋。” 战国时期赋役加重趋势明显

A.A B.B C.C D.D

11.粟是仰韶农业中广泛种植的农作物。与热带早期农业的芋薯类作物不同,粟的播种、耕耘和收获都需特定时节,耕种者不得不观察四季、气候、日月、星辰等,以总结经验。这反映出当时中国( )

A.早期农业与文化的发展密切相关 B.物种单一制约农业发展的水平

C.形成了精耕细作的农业技术特色 D.种植业起源于黄河中下游地区

12.距今约1.32万年的山东临淄赵家徐姚遗址,出土遗物1000余件,火塘3处。这些遗物以动物骨骼为主,陶片、陶塑次之,还有少量石制品、蚌壳制品。其中陶片有穿孔痕迹,穿孔内壁较平整,蚌器上也见有规整的穿孔痕迹。该遗址的发现( )

A.为研究旧新石器时代过渡提供佐证

B.表明当时制陶技术领先世界

C.实证了新石器时代开始的准确时间

D.印证渔猎是食物的唯一来源

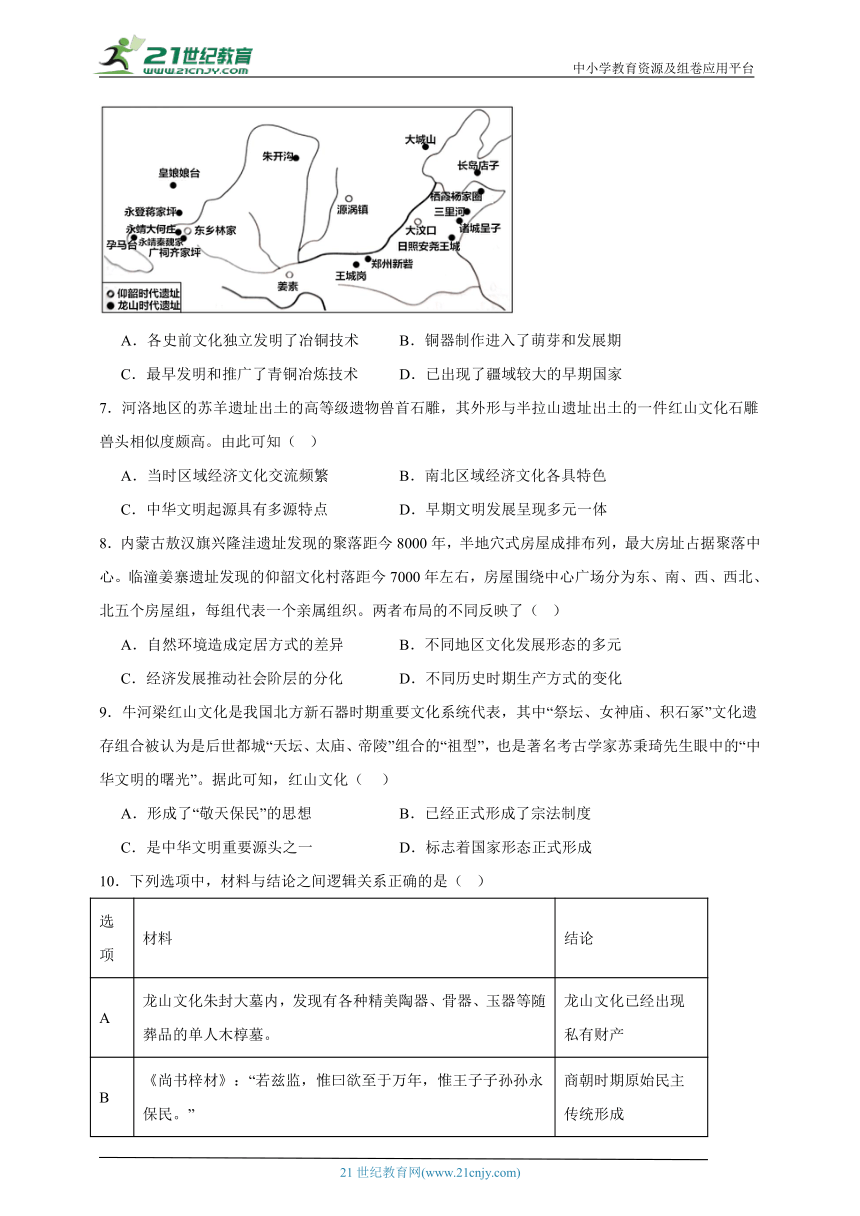

13.图为具有二里头文化风格的玉礼器——牙璋在各地出土的情况。这反映了当时中国( )

A.阶级分化日益明显 B.已经进入万邦时代

C.具备早期国家特征 D.由多元向一体转型

14.商代甲骨文证实,商王自称“一人”或“余一人”;西周早期周康王和西周晚期周宣王时期的青铜铭文证实周王自称“余一人”或“我一人”;春秋中晚期的“叔夷钟”铭文证实齐灵公也自称“余一人”。这表明( )

A.商代已出现君主专制的雏形 B.西周延续和继承了商朝政制

C.春秋时期传统礼制遭到破坏 D.中华文明具有统一性连续性

15.如表为关于华夏早期民众领袖举动的记载。据此可推知( )

早期领袖 举动记载 出处

尧 饭于土簋,饮于土 《韩非子·十过》

舜 耕历山,陶河滨,渔雷泽 《墨子·尚贤中》

禹 亲自操橐耜 《庄子·天下》

A.上古时代社会生产力落后 B.原始民主遗风尚存

C.战国社会呈现出转型态势 D.先秦诸子推崇德治

16.良渚文化大墓玉琮、玉钺上的神人兽面纹形象生动、造型突出,晚于它的中原龙山文化的玉琮、石琮一般形体矮小、纹饰简单,较少带有神权色彩。陶寺文化的玉钺不仅为素面,更是创新出多璜联璧、组合头饰等新的象征物以凝聚族群。这反映出( )

A.南北方手工业一脉相承 B.多元一体格局逐步形成

C.中国已经迈入阶级社会 D.文明发展的日益理性化

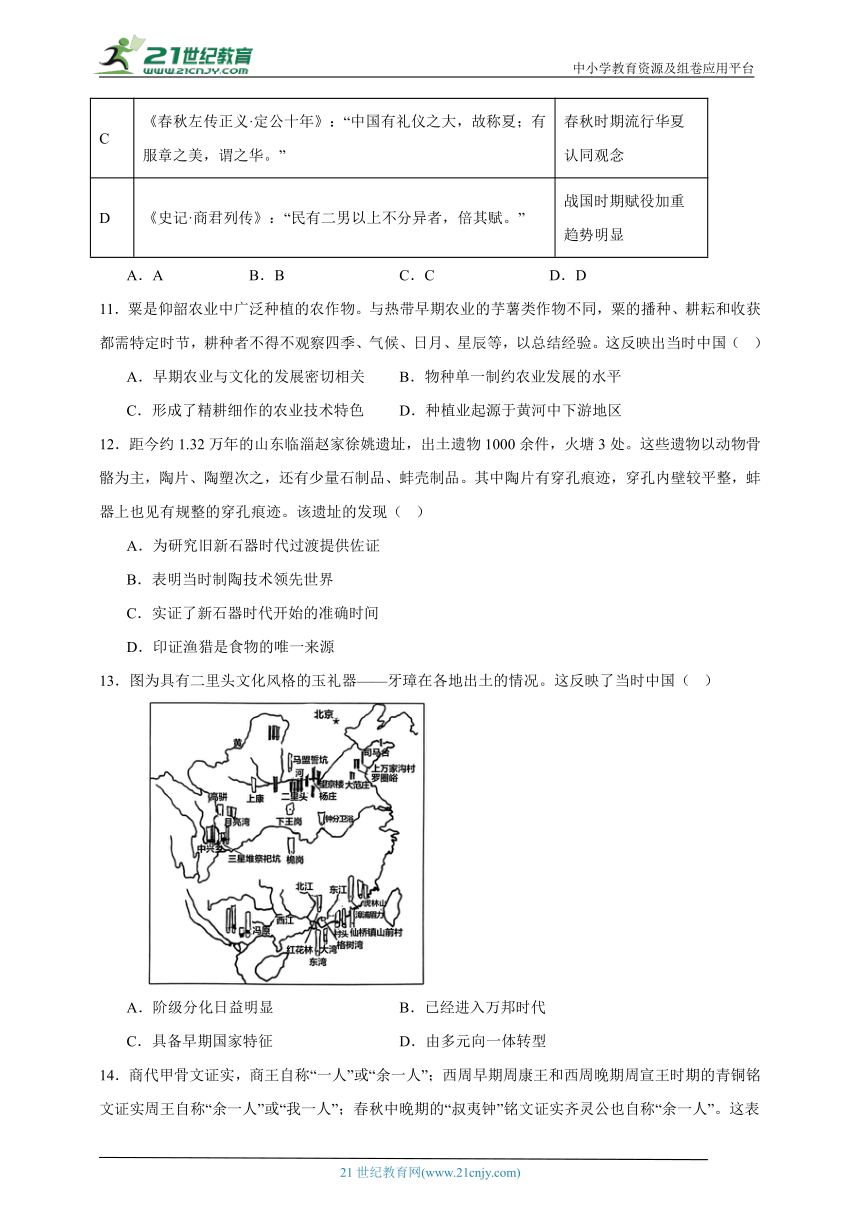

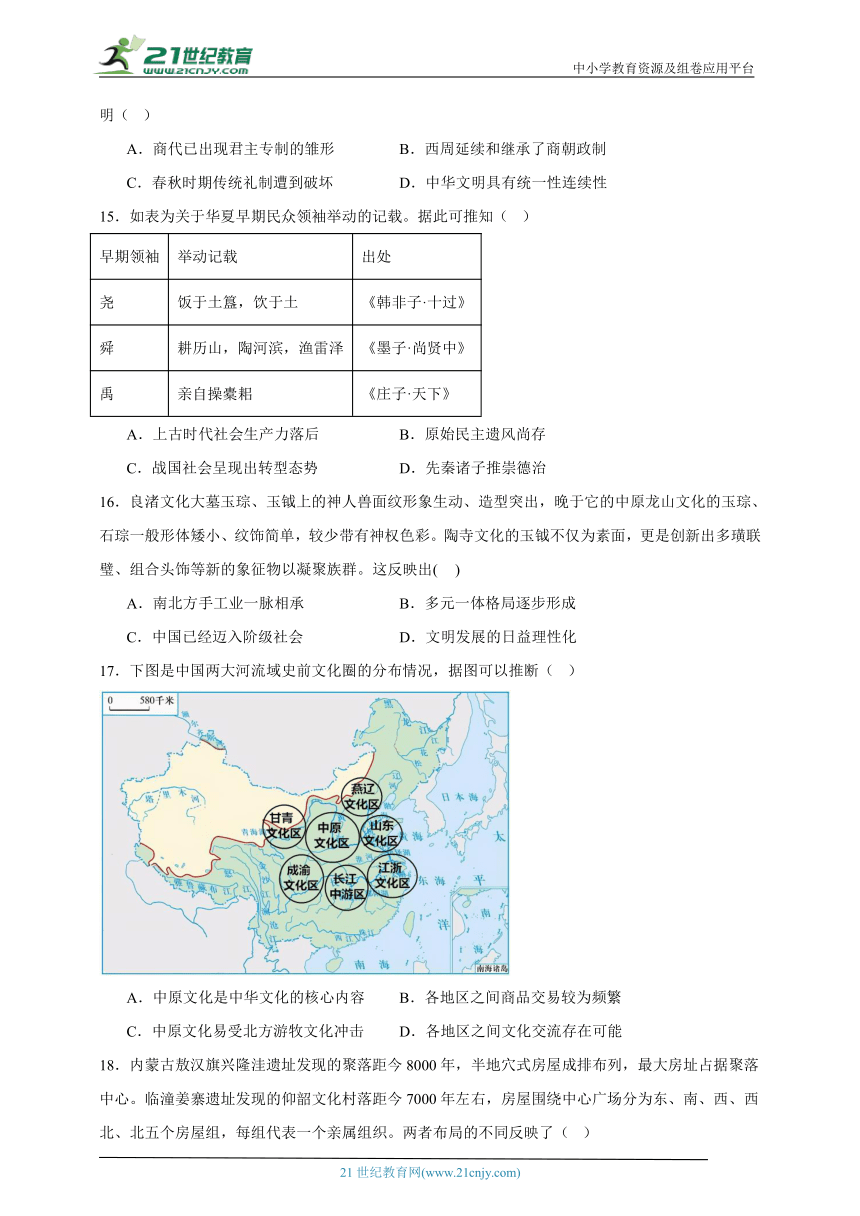

17.下图是中国两大河流域史前文化圈的分布情况,据图可以推断( )

A.中原文化是中华文化的核心内容 B.各地区之间商品交易较为频繁

C.中原文化易受北方游牧文化冲击 D.各地区之间文化交流存在可能

18.内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发现的聚落距今8000年,半地穴式房屋成排布列,最大房址占据聚落中心。临潼姜寨遗址发现的仰韶文化村落距今7000年左右,房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,每组代表一个亲属组织。两者布局的不同反映了( )

A.自然环境造成定居方式的差异 B.不同地区文化发展形态的多元

C.经济发展推动社会阶层的分化 D.不同历史时期生产方式的变化

参考答案:

1.B

钺的功能发生了转变,由劳动生产工具变为权利的象征,主要是因为材质成为玉器且不开刃,丧失了使用功能,成为了权力的标志,B项正确;材料反映的主要是钺材质和功能的变化,无法推断外部环境,排除A项;材料未涉及青铜工具的内容,排除C项;材料河姆渡和良渚遗址地区基本相同,存在明显区域文化特色,不符合材料内容,排除D项。故选B项。

2.C

篓、篮、簸箕属于生产工具,上面饰有人字纹、梅花眼、菱形格等花纹,有很高的审美价值,反映了生产劳动与艺术审美的结合,C项正确;材料未提及历史的传承,无法得出“历史传承与民族认同的统一”的结论,排除A项;材料没有涉及到现实主义和浪漫主义,排除B项;材料没有提及到权力斗争,无法得出“社会分工与权力斗争的复杂”的结论,排除D项。 3.A

根据材料“古代蜀国一个重要的政治中心”结合所学知识可知,根据材料“发现大量带有明显礼仪或礼制特征的高品级器物”并结合所学可知,三星堆遗址处于新石器时代晚期至商周时期,其政治具有神权性质,三星堆出土了大量带有礼制特征的器物,说明这里曾是举行祭祀和礼仪活动的集中区域,由此可以佐证三星堆遗址是“古代蜀国一个重要的政治中心”,A项正确;“遗址群规模大,范围广,古文化遗存数量巨大”只能体现该遗址,有较多的古文化遗存,排除B项;“发掘出土的人像、金杖、金面罩等造型前所未见”只能体现了,古文化的特点,不符合题意,排除C项;三星堆遗址是古蜀文明的文化遗址,不属于商周文化,排除D项。故选A项。

4.B

商代时期,祖先崇拜极为发达,祖先享有的祀典远比天帝与其他自然神丰盛,祖先神所辖范围也十分广泛,盘庚迁都后因为“行汤之政”,才有了社会安定、诸侯来朝的局面,太甲因不行汤政而遭到放逐,这些都说明商代统治者十分注重对祖制的恪守,B项正确;材料所突出的是祖先神和祖制的重要地位,维护神权与题目主旨不符,排除A项;题目第二段材料,盘庚行汤之政使诸侯来朝,未涉及祭祀,排除C项;题目中的“遵成汤之德”是指盘庚对成汤祖制度的延续,而不是推行德治,排除D项,故选B项。

5.B

材料反映了二里头陶质酒礼器与山东龙山文化的关系,以及二里头文化的陶岙、爵等礼器在长江流域、黄河上游等地的发现,玉璋在四川盆地、红河三角洲等地的发现,说明中华文明的起源具有多元性,在发展过程中逐渐走向一体,B项正确;材料没有反映南北经济的差异,排除A项;材料不能反映阶级分化日益明显,排除C项;材料不能反映二里头周边贸易网络发达,也不符合史实,排除D项。故选B项。

6.B

新石器时代黄河流域出土的铜器分布广泛,说明铜器制作进入了萌芽和发展期,B项正确;各史前文化独立发明了冶铜技术的说法错误,有些史前文化相对落后,排除A项;材料不能体现青铜冶炼技术的最早发明和推广,排除C项;材料体现的是新石器时代黄河流域出土的铜器分布情况,并未涉及早期国家的出现,排除D项。故选B项。

7.D

据本题材料概括得出结论是:位于黄河流域的苏羊遗址出土的兽首石雕与北方辽河流域出土的红山文化石雕兽头相似度颇高。这说明不同区域之间交流交融并呈现出一致性,中华早期文明发展具有多元一体特点,D项正确;当时不同区域之间经济文化有交流,然“出土的兽首石雕是高等级遗物”可以推断双方交流主要是上层,并没达到频繁程度,排除A项;南北区域经济文化各有特色,相互有交流有融合,但与题干主旨信息不符,排除B项;材料强调的是苏羊遗址、半拉山遗址出土文物具有相似性,不能由此说明中华文明具有多个起源的特点,排除C项。故选D项。

8.B

兴隆洼遗址和仰韶文化村落遗址的房屋布局有着显著的不同,其中兴隆洼遗址半地穴式房屋成排布列,凸显集体活动,仰韶文化村落的房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,凸显血缘关系,这主要是因为不同地区的文化发展形态导致,B项正确;地理环境对定居方式有一定影响,非决定性因素,排除A项;材料未涉及社会阶层的分化,排除C项;生产方式是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间的相互关系的体系,与材料无关,排除D项。故选B项。

9.C

牛河梁已经出现“祭坛、女神庙、积石冢”文化遗存组合被认为是后世都城“天坛、太庙、帝陵”组合的“祖型”,也是著名考古学家苏秉琦先生眼中的“中华文明的曙光”,可知当时已出现文明因素,是中华文明重要源头之一,C项正确;材料未涉及统治者关注民众与统治稳定的关系,排除A项;宗法制度形成于西周时期,排除B项;出现祭坛不意味着国家形态的形成,国家是维护统治的暴力机关,排除D项。故选C项。

10.A

龙山文化时期大墓中随葬品丰富,并且比较贵重,与一般的墓相比有明显差异,可见当时已经出现阶级分化,私有财产归统治阶级所有,A项正确;材料“若兹监,惟曰欲至于万年,惟王子子孙孙永保民。”大致意思是:大王只有实行德政,来教导殷商那些迷惑的人民,用来完成先王所受的使命,像这样治理殷民,商朝将存在万年,材料充分体现了民本思想,排除B项;据材料“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”可知,《春秋左传正义·定公十年》强调了华夏认同,据所学可知,《春秋左传》问世于春秋时期,因此书中涉及内容有可能是当时或之前的,据材料不能得出春秋时期流行华夏认同观念,排除C项;据材料“民有二男以上不分异者,倍其赋。”可知商鞅变法时期实行“分异令”,强制将大家庭拆散为下家庭,这样做的目的是促进人口增长,据材料不能得出战国时期赋役加重趋势明显的认识,排除D项。故选A项。

11.A

仰韶农业中主要作物是粟,这种作物的播种收获有固定的时节,因此耕种者不得不观察四季、气候、日月、星辰等,以总结经验,这必然推动人们对节气规律的总结,反映了早期农业与文化的发展密切相关,A项正确;粟是仰韶农业中种植广泛的作物,并不等于仰韶农业中不种植其它作物,排除B项;精耕细作农业形成于春秋战国时期,排除C项;通过材料信息并不能证明种植业起源于黄河中下游地区,排除D项。故选A项。

12.A

根据“这些遗物以动物骨骼为主,陶片、陶塑次之,还有少量石制品、蚌壳制品。其中陶片有穿孔痕迹,穿孔内壁较平整,蚌器上也见有规整的穿孔痕迹”可知,这一遗址内有蚌壳制品,这是旧石器时代的特征,同时这一遗址内的陶片上还有规整的穿孔痕迹,这又是新石器时代的特征。所以这一遗址为研究旧新石器时代过渡提供佐证,A项正确;材料中没有比较信息,“领先世界”的说法无从体现,排除B项;“准确时间”和“唯一来源”的说法过于夸张绝对,排除CD项。故选A项。

13.D

据材料可知具有二里头文化风格的玉器在各地出土,这说明二里头文化辐射较广,由多元向一体转型,D项正确;材料无法判断阶级分化,排除A项;材料与万邦时代无关,排除B项;材料与早期国家无关,排除C项。故选D项。

14.C

商王、西周早期周康王和西周晚期周宣王均自称“一人”或“余一人”,强调了自己与众不同的地位,但到春秋晚期渚侯国齐国的国君齐灵公自称“余一人”,强调了他独一无二的地位,分明是没有把周天子放在眼里,僭越了周礼,表明传统礼制遭到破坏,C项正确;商朝尚未实现权力的高度集中,排除A项;西周对商朝的政治制度是继承和发展,非延续,排除B项;统一性通常指的是两个或多个不同事物之间存在的一种相互联系和共性,排除D项。 15.A

在《韩非子》《墨子》《庄子》的描述中,作为部落首领的尧舜禹亲自参与农业生产,饮食与一般人无异,结合所学知识可知,这一定程度上反映了上古时代社会生产力相对落后的背景下的原始社会的生活,A项正确;原始民主遗风尚存指的是商周时期,国家遇到重大问题时,会征求平民“国人”的意见,材料没有体现,排除B项;材料中《韩非子》《墨子》《庄子》对尧舜禹的描述。不能体现战国时期由奴隶社会向封建社会的转型,排除C项;韩非子推崇法治,并非德治,排除D项。故选A项。

16.D

据材料“良渚文化大墓玉琮、玉钺上的神人兽面纹形象生动、造型突出”“晚于它的中原龙山文化的玉琮、石琮一般形体矮小、纹饰简单,较少带有神权色彩”“陶寺文化的玉钺不仅为素面,更是创新出多璜联璧、组合头饰等新的象征物以凝聚族群”可知,良渚文化玉器上的形象深受自然的影响,带有神话色彩,龙山文化中这种影响下降,陶寺文化中玉器更多的是素面,玉器在“凝聚族群”上的现实意义更加明显,反映了文明发展越来越关注现实,体现了文明发展的理性化趋势,D项正确;材料反映的是良渚文化、龙山文化、陶寺文化在玉器上的不同,没有体现相同点,不能体现“一体”,排除A项;材料只反映了多元,未涉及一体的信息,经夏商周三代,中华文明多元一体的格局才初步形成,排除B项;良渚文化、龙山文化、陶寺文化在时间上属于新石器时代晚期,尚未进入阶级社会,排除C项。故选D项。

17.D

中国各文化区之间有发达的水系,中原地区处在南北交通的枢纽地位,使得各个地区经中原与其他地区交流成为可能,D项正确;材料反映了各地区之间文化交流存在可能,不能说明中原文化是中华文化的核心内容,排除A项;材料信息不足,不能得出“各地区之间商品交易较为频繁”的结论,排除B项;材料反映了各地区之间文化交流存在可能,未体现中原文化易受北方游牧文化冲击,排除C项。

18.B

兴隆洼遗址和仰韶文化村落遗址的房屋布局有着显著的不同,其中兴隆洼遗址半地穴式房屋成排布列,凸显集体活动,仰韶文化村落的房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,凸显血缘关系,这主要是因为不同地区的文化发展形态导致,B项正确;地理环境对定居方式有一定影响,非决定性因素,排除A项;材料未涉及社会阶层的分化,排除C项;生产方式是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间的相互关系的体系,与材料无关,排除D项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中国古代史--先秦时期重点考点单选题 专题练

2025年高考历史一轮复习备考

一、单选题

1.考古发现,河姆渡文化、大汶口早期文化诸遗址中的石钺(大斧)有明显的使用痕迹,而良渚文化遗址中的玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃。据此可推知,良渚文化( )

A.外部环境趋于稳定 B.玉钺演化为权力的象征

C.已产生了青铜工具 D.存在明显区域文化特色

2.距今约4700年的浙江钱山漾文化遗址出土了大量篓、篮、簸箕等竹编用具,饰有人字纹、梅花眼、菱形格等花纹。这体现了( )

A.历史传承与民族认同的统一 B.现实主义与浪漫主义的融合

C.生产劳动与艺术审美的结合 D.社会分工与权力斗争的复杂

3.1979年冯汉骥、童恩正所撰的《记广汉出土的玉石器》一文中将三星堆遗址视为“古代蜀国一个重要的政治中心”。下列最能支持这一观点的考古成果是( )

A.发现大量带有明显礼仪或礼制特征的高品级器物

B.遗址群规模大,范围广,古文化遗存数量巨大

C.发掘出土的人像、金杖、金面罩等造型前所未见

D.遗址处在川西平原北部商周遗存分布的中心

4.据学者研究,商代的祖先崇拜极为发达,祖先享有的祀典远比天帝与其他自然神丰盛,祖先神所辖范围也十分广泛。盘庚迁都后,因“行汤之政,然后百姓由宁,殷道复兴。诸侯来朝,以其遵成汤之德也”,太甲则因不行汤政而遭到放逐。据此可知,商代统治者注重( )

A.维护神权 B.遵守祖制 C.频繁祭祀 D.推行德治

5.考古发现,二里头陶质酒礼器中的鬻、盃与爵都是以大汶口一山东龙山文化的弩为原型创造出来的,玉璋等礼器也源自山东龙山文化。这些二里头文化的陶岙、爵等礼器,后来在长江流域、黄河上游等地皆有发现,玉璋也见于四川盆地、红河三角洲等地。这可说明( )

A.南北经济存在差异 B.中华文明由多元走向一体

C.阶级分化日益明显 D.二里头周边贸易网络发达

6.如图可说明,这一时期黄河流域( )

A.各史前文化独立发明了冶铜技术 B.铜器制作进入了萌芽和发展期

C.最早发明和推广了青铜冶炼技术 D.已出现了疆域较大的早期国家

7.河洛地区的苏羊遗址出土的高等级遗物兽首石雕,其外形与半拉山遗址出土的一件红山文化石雕兽头相似度颇高。由此可知( )

A.当时区域经济文化交流频繁 B.南北区域经济文化各具特色

C.中华文明起源具有多源特点 D.早期文明发展呈现多元一体

8.内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发现的聚落距今8000年,半地穴式房屋成排布列,最大房址占据聚落中心。临潼姜寨遗址发现的仰韶文化村落距今7000年左右,房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,每组代表一个亲属组织。两者布局的不同反映了( )

A.自然环境造成定居方式的差异 B.不同地区文化发展形态的多元

C.经济发展推动社会阶层的分化 D.不同历史时期生产方式的变化

9.牛河梁红山文化是我国北方新石器时期重要文化系统代表,其中“祭坛、女神庙、积石冢”文化遗存组合被认为是后世都城“天坛、太庙、帝陵”组合的“祖型”,也是著名考古学家苏秉琦先生眼中的“中华文明的曙光”。据此可知,红山文化( )

A.形成了“敬天保民”的思想 B.已经正式形成了宗法制度

C.是中华文明重要源头之一 D.标志着国家形态正式形成

10.下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 材料 结论

A 龙山文化朱封大墓内,发现有各种精美陶器、骨器、玉器等随葬品的单人木椁墓。 龙山文化已经出现私有财产

B 《尚书梓材》:“若兹监,惟曰欲至于万年,惟王子子孙孙永保民。” 商朝时期原始民主传统形成

C 《春秋左传正义·定公十年》:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。” 春秋时期流行华夏认同观念

D 《史记·商君列传》:“民有二男以上不分异者,倍其赋。” 战国时期赋役加重趋势明显

A.A B.B C.C D.D

11.粟是仰韶农业中广泛种植的农作物。与热带早期农业的芋薯类作物不同,粟的播种、耕耘和收获都需特定时节,耕种者不得不观察四季、气候、日月、星辰等,以总结经验。这反映出当时中国( )

A.早期农业与文化的发展密切相关 B.物种单一制约农业发展的水平

C.形成了精耕细作的农业技术特色 D.种植业起源于黄河中下游地区

12.距今约1.32万年的山东临淄赵家徐姚遗址,出土遗物1000余件,火塘3处。这些遗物以动物骨骼为主,陶片、陶塑次之,还有少量石制品、蚌壳制品。其中陶片有穿孔痕迹,穿孔内壁较平整,蚌器上也见有规整的穿孔痕迹。该遗址的发现( )

A.为研究旧新石器时代过渡提供佐证

B.表明当时制陶技术领先世界

C.实证了新石器时代开始的准确时间

D.印证渔猎是食物的唯一来源

13.图为具有二里头文化风格的玉礼器——牙璋在各地出土的情况。这反映了当时中国( )

A.阶级分化日益明显 B.已经进入万邦时代

C.具备早期国家特征 D.由多元向一体转型

14.商代甲骨文证实,商王自称“一人”或“余一人”;西周早期周康王和西周晚期周宣王时期的青铜铭文证实周王自称“余一人”或“我一人”;春秋中晚期的“叔夷钟”铭文证实齐灵公也自称“余一人”。这表明( )

A.商代已出现君主专制的雏形 B.西周延续和继承了商朝政制

C.春秋时期传统礼制遭到破坏 D.中华文明具有统一性连续性

15.如表为关于华夏早期民众领袖举动的记载。据此可推知( )

早期领袖 举动记载 出处

尧 饭于土簋,饮于土 《韩非子·十过》

舜 耕历山,陶河滨,渔雷泽 《墨子·尚贤中》

禹 亲自操橐耜 《庄子·天下》

A.上古时代社会生产力落后 B.原始民主遗风尚存

C.战国社会呈现出转型态势 D.先秦诸子推崇德治

16.良渚文化大墓玉琮、玉钺上的神人兽面纹形象生动、造型突出,晚于它的中原龙山文化的玉琮、石琮一般形体矮小、纹饰简单,较少带有神权色彩。陶寺文化的玉钺不仅为素面,更是创新出多璜联璧、组合头饰等新的象征物以凝聚族群。这反映出( )

A.南北方手工业一脉相承 B.多元一体格局逐步形成

C.中国已经迈入阶级社会 D.文明发展的日益理性化

17.下图是中国两大河流域史前文化圈的分布情况,据图可以推断( )

A.中原文化是中华文化的核心内容 B.各地区之间商品交易较为频繁

C.中原文化易受北方游牧文化冲击 D.各地区之间文化交流存在可能

18.内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发现的聚落距今8000年,半地穴式房屋成排布列,最大房址占据聚落中心。临潼姜寨遗址发现的仰韶文化村落距今7000年左右,房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,每组代表一个亲属组织。两者布局的不同反映了( )

A.自然环境造成定居方式的差异 B.不同地区文化发展形态的多元

C.经济发展推动社会阶层的分化 D.不同历史时期生产方式的变化

参考答案:

1.B

钺的功能发生了转变,由劳动生产工具变为权利的象征,主要是因为材质成为玉器且不开刃,丧失了使用功能,成为了权力的标志,B项正确;材料反映的主要是钺材质和功能的变化,无法推断外部环境,排除A项;材料未涉及青铜工具的内容,排除C项;材料河姆渡和良渚遗址地区基本相同,存在明显区域文化特色,不符合材料内容,排除D项。故选B项。

2.C

篓、篮、簸箕属于生产工具,上面饰有人字纹、梅花眼、菱形格等花纹,有很高的审美价值,反映了生产劳动与艺术审美的结合,C项正确;材料未提及历史的传承,无法得出“历史传承与民族认同的统一”的结论,排除A项;材料没有涉及到现实主义和浪漫主义,排除B项;材料没有提及到权力斗争,无法得出“社会分工与权力斗争的复杂”的结论,排除D项。 3.A

根据材料“古代蜀国一个重要的政治中心”结合所学知识可知,根据材料“发现大量带有明显礼仪或礼制特征的高品级器物”并结合所学可知,三星堆遗址处于新石器时代晚期至商周时期,其政治具有神权性质,三星堆出土了大量带有礼制特征的器物,说明这里曾是举行祭祀和礼仪活动的集中区域,由此可以佐证三星堆遗址是“古代蜀国一个重要的政治中心”,A项正确;“遗址群规模大,范围广,古文化遗存数量巨大”只能体现该遗址,有较多的古文化遗存,排除B项;“发掘出土的人像、金杖、金面罩等造型前所未见”只能体现了,古文化的特点,不符合题意,排除C项;三星堆遗址是古蜀文明的文化遗址,不属于商周文化,排除D项。故选A项。

4.B

商代时期,祖先崇拜极为发达,祖先享有的祀典远比天帝与其他自然神丰盛,祖先神所辖范围也十分广泛,盘庚迁都后因为“行汤之政”,才有了社会安定、诸侯来朝的局面,太甲因不行汤政而遭到放逐,这些都说明商代统治者十分注重对祖制的恪守,B项正确;材料所突出的是祖先神和祖制的重要地位,维护神权与题目主旨不符,排除A项;题目第二段材料,盘庚行汤之政使诸侯来朝,未涉及祭祀,排除C项;题目中的“遵成汤之德”是指盘庚对成汤祖制度的延续,而不是推行德治,排除D项,故选B项。

5.B

材料反映了二里头陶质酒礼器与山东龙山文化的关系,以及二里头文化的陶岙、爵等礼器在长江流域、黄河上游等地的发现,玉璋在四川盆地、红河三角洲等地的发现,说明中华文明的起源具有多元性,在发展过程中逐渐走向一体,B项正确;材料没有反映南北经济的差异,排除A项;材料不能反映阶级分化日益明显,排除C项;材料不能反映二里头周边贸易网络发达,也不符合史实,排除D项。故选B项。

6.B

新石器时代黄河流域出土的铜器分布广泛,说明铜器制作进入了萌芽和发展期,B项正确;各史前文化独立发明了冶铜技术的说法错误,有些史前文化相对落后,排除A项;材料不能体现青铜冶炼技术的最早发明和推广,排除C项;材料体现的是新石器时代黄河流域出土的铜器分布情况,并未涉及早期国家的出现,排除D项。故选B项。

7.D

据本题材料概括得出结论是:位于黄河流域的苏羊遗址出土的兽首石雕与北方辽河流域出土的红山文化石雕兽头相似度颇高。这说明不同区域之间交流交融并呈现出一致性,中华早期文明发展具有多元一体特点,D项正确;当时不同区域之间经济文化有交流,然“出土的兽首石雕是高等级遗物”可以推断双方交流主要是上层,并没达到频繁程度,排除A项;南北区域经济文化各有特色,相互有交流有融合,但与题干主旨信息不符,排除B项;材料强调的是苏羊遗址、半拉山遗址出土文物具有相似性,不能由此说明中华文明具有多个起源的特点,排除C项。故选D项。

8.B

兴隆洼遗址和仰韶文化村落遗址的房屋布局有着显著的不同,其中兴隆洼遗址半地穴式房屋成排布列,凸显集体活动,仰韶文化村落的房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,凸显血缘关系,这主要是因为不同地区的文化发展形态导致,B项正确;地理环境对定居方式有一定影响,非决定性因素,排除A项;材料未涉及社会阶层的分化,排除C项;生产方式是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间的相互关系的体系,与材料无关,排除D项。故选B项。

9.C

牛河梁已经出现“祭坛、女神庙、积石冢”文化遗存组合被认为是后世都城“天坛、太庙、帝陵”组合的“祖型”,也是著名考古学家苏秉琦先生眼中的“中华文明的曙光”,可知当时已出现文明因素,是中华文明重要源头之一,C项正确;材料未涉及统治者关注民众与统治稳定的关系,排除A项;宗法制度形成于西周时期,排除B项;出现祭坛不意味着国家形态的形成,国家是维护统治的暴力机关,排除D项。故选C项。

10.A

龙山文化时期大墓中随葬品丰富,并且比较贵重,与一般的墓相比有明显差异,可见当时已经出现阶级分化,私有财产归统治阶级所有,A项正确;材料“若兹监,惟曰欲至于万年,惟王子子孙孙永保民。”大致意思是:大王只有实行德政,来教导殷商那些迷惑的人民,用来完成先王所受的使命,像这样治理殷民,商朝将存在万年,材料充分体现了民本思想,排除B项;据材料“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”可知,《春秋左传正义·定公十年》强调了华夏认同,据所学可知,《春秋左传》问世于春秋时期,因此书中涉及内容有可能是当时或之前的,据材料不能得出春秋时期流行华夏认同观念,排除C项;据材料“民有二男以上不分异者,倍其赋。”可知商鞅变法时期实行“分异令”,强制将大家庭拆散为下家庭,这样做的目的是促进人口增长,据材料不能得出战国时期赋役加重趋势明显的认识,排除D项。故选A项。

11.A

仰韶农业中主要作物是粟,这种作物的播种收获有固定的时节,因此耕种者不得不观察四季、气候、日月、星辰等,以总结经验,这必然推动人们对节气规律的总结,反映了早期农业与文化的发展密切相关,A项正确;粟是仰韶农业中种植广泛的作物,并不等于仰韶农业中不种植其它作物,排除B项;精耕细作农业形成于春秋战国时期,排除C项;通过材料信息并不能证明种植业起源于黄河中下游地区,排除D项。故选A项。

12.A

根据“这些遗物以动物骨骼为主,陶片、陶塑次之,还有少量石制品、蚌壳制品。其中陶片有穿孔痕迹,穿孔内壁较平整,蚌器上也见有规整的穿孔痕迹”可知,这一遗址内有蚌壳制品,这是旧石器时代的特征,同时这一遗址内的陶片上还有规整的穿孔痕迹,这又是新石器时代的特征。所以这一遗址为研究旧新石器时代过渡提供佐证,A项正确;材料中没有比较信息,“领先世界”的说法无从体现,排除B项;“准确时间”和“唯一来源”的说法过于夸张绝对,排除CD项。故选A项。

13.D

据材料可知具有二里头文化风格的玉器在各地出土,这说明二里头文化辐射较广,由多元向一体转型,D项正确;材料无法判断阶级分化,排除A项;材料与万邦时代无关,排除B项;材料与早期国家无关,排除C项。故选D项。

14.C

商王、西周早期周康王和西周晚期周宣王均自称“一人”或“余一人”,强调了自己与众不同的地位,但到春秋晚期渚侯国齐国的国君齐灵公自称“余一人”,强调了他独一无二的地位,分明是没有把周天子放在眼里,僭越了周礼,表明传统礼制遭到破坏,C项正确;商朝尚未实现权力的高度集中,排除A项;西周对商朝的政治制度是继承和发展,非延续,排除B项;统一性通常指的是两个或多个不同事物之间存在的一种相互联系和共性,排除D项。 15.A

在《韩非子》《墨子》《庄子》的描述中,作为部落首领的尧舜禹亲自参与农业生产,饮食与一般人无异,结合所学知识可知,这一定程度上反映了上古时代社会生产力相对落后的背景下的原始社会的生活,A项正确;原始民主遗风尚存指的是商周时期,国家遇到重大问题时,会征求平民“国人”的意见,材料没有体现,排除B项;材料中《韩非子》《墨子》《庄子》对尧舜禹的描述。不能体现战国时期由奴隶社会向封建社会的转型,排除C项;韩非子推崇法治,并非德治,排除D项。故选A项。

16.D

据材料“良渚文化大墓玉琮、玉钺上的神人兽面纹形象生动、造型突出”“晚于它的中原龙山文化的玉琮、石琮一般形体矮小、纹饰简单,较少带有神权色彩”“陶寺文化的玉钺不仅为素面,更是创新出多璜联璧、组合头饰等新的象征物以凝聚族群”可知,良渚文化玉器上的形象深受自然的影响,带有神话色彩,龙山文化中这种影响下降,陶寺文化中玉器更多的是素面,玉器在“凝聚族群”上的现实意义更加明显,反映了文明发展越来越关注现实,体现了文明发展的理性化趋势,D项正确;材料反映的是良渚文化、龙山文化、陶寺文化在玉器上的不同,没有体现相同点,不能体现“一体”,排除A项;材料只反映了多元,未涉及一体的信息,经夏商周三代,中华文明多元一体的格局才初步形成,排除B项;良渚文化、龙山文化、陶寺文化在时间上属于新石器时代晚期,尚未进入阶级社会,排除C项。故选D项。

17.D

中国各文化区之间有发达的水系,中原地区处在南北交通的枢纽地位,使得各个地区经中原与其他地区交流成为可能,D项正确;材料反映了各地区之间文化交流存在可能,不能说明中原文化是中华文化的核心内容,排除A项;材料信息不足,不能得出“各地区之间商品交易较为频繁”的结论,排除B项;材料反映了各地区之间文化交流存在可能,未体现中原文化易受北方游牧文化冲击,排除C项。

18.B

兴隆洼遗址和仰韶文化村落遗址的房屋布局有着显著的不同,其中兴隆洼遗址半地穴式房屋成排布列,凸显集体活动,仰韶文化村落的房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,凸显血缘关系,这主要是因为不同地区的文化发展形态导致,B项正确;地理环境对定居方式有一定影响,非决定性因素,排除A项;材料未涉及社会阶层的分化,排除C项;生产方式是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间的相互关系的体系,与材料无关,排除D项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录