9《说“木叶”》教学设计统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 9《说“木叶”》教学设计统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 51.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

说“木叶”

【教材分析】

本课主要分析诗歌语言的暗示性。分析的是语言上的一字之差,在艺术形象上却千里之别的原因。本文从谈论的核心话题出发,引导学生切入文本,以探讨“木叶(木)”与“树叶(树)”这两个意象的概念意义和艺术形象中的意义相同之处与不同之处的思路展开,学习本文可以引导学生探究诗歌语言尤其是诗歌意象的内涵。

【学情分析】

本文是在学生阅读了一定数量上的文学作品,获得一些文学常识的基础上进行的,但文章难度较大,需逐字逐句、认真细致地读,把整篇文章贯穿起来,各个部分融会贯通,就可以把握文意,但最终要做到举一反三,还需学生掌握一些带规律性的东西,能辨析诗歌语言精微之处,并用这种方法去鉴赏诗歌。

【学习目标】

筛选整合文章的信息,理解诗歌语言富于暗示性的特质,提高鉴赏古典诗歌的能力。

品味诗歌语言的精妙之处,能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

【学习重难点】

重点:了解诗歌语言暗示性特点,提高诗歌鉴赏能力。

难点:能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

【教学方法】创设情境法 引导点拨法

【教学用具】PPT 课件 电子白板

【学习方法】自主阅读法 合作探究法

【学习评价】

通过自主学习和小组合作探究,筛选整合文章相关信息,区别“木叶(木)”与“树叶(树)”在概念意义与艺术形象上的不同,填写相关表格,评价目标1。

通过课中对“木叶”艺术形象的品读和龚自珍诗歌中“落红”的意象的分析,评价目标2。

通过拓展提升、反馈达标环节相关问题的解答探究,评价目标2。

【学习流程】

导入新课

1. 无边落木萧萧下 , 不尽长江滚滚来。 杜甫《登高》

⒉ 落红不是无情物 ,化作春泥更护花 。 龚自珍《己亥杂诗》

学生补写出上面两句诗空缺的诗句,说出这两句诗分别是出自哪位诗人的哪首诗(检验学生名句背默的能力及对诗人的熟悉程度)。补充出来的诗句中“落木”和“落红”分别是什么意思?(明确:“落木”就是落叶,“落红”就是落花。)两位诗人为什么不直接说“无边落叶萧萧下 ,不尽长江滚滚来”“ 落花不是无情物 ,化作春泥更护花 ”而要用“落木”和“落红”呢?

文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品是流光溢彩,还是黯然失色。尤其是我们的古典诗词,用简短的几个字,造就的却是丰富的情感与博大的意境。读后满口余香,却是妙处难与君说。这跟诗歌的语言是密不可分的。这节课我们一起来欣赏北京大学中文系教授当代著名学者林庚先生的《说“木叶”》一文,体会中国诗歌语言的精妙之处。

整体感知

找一找,说一说

1.根据课文的题目《说“木叶”》,说出本文文体特征。

明确:《说“木叶”》中“说”属于议论文体,本文是文化随笔(文艺短评);“木叶”是文章要谈论的对象,本文就古诗中“木叶”意象进行分析说理。

知识补充:“说”是古代的一种议论文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。“说”就是“谈谈”的意思,比如“马说”从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题”。《爱莲说》《捕蛇者说》《师说》都属于这一类文体。

《说“木叶”》是议论文中的文艺评论。文艺评论是评论者在文艺欣赏的基础上,在某些文艺理论的指导下, 探讨艺术表现的语言形式,或评论某种美学现象,进而研究文学创作的规律,从而提高文学创作和鉴赏能力的文章。

2.这篇文艺评论围绕“木叶”要讨论的核心话题是什么?请用课文中的原话回答。

明确:第7段(最后一段):“木叶”与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别几乎是一字千金。

一字千金:称赞文辞精妙,不可更改。

这句话即是全文议论的话题、中心观点,同时放在全文最后也可以说是对全文议论内容的收束和总结。

板书:(7)艺术领域,一字千金。

3.“木叶”与“树叶”, “木”与“树”在概念上意思大致是相同的,你从原文中哪个段落看到类似的说法?

明确:第二段开头。“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,这似乎是不需要多加说明的?可问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

4.第二段开头这句话在上下文中起什么作用?

明确:承上启下。既承接上文关于“木叶”的有关诗句,又联系下文关于“树”“叶”“木叶”“落木”等的相关诗句。(引导学生接触文本,品读诗歌)

5.前3段作者引用诸多诗句并谈自己的看法要告诉读者什么信息呢?

明确:列举了我国诗歌史上的现象“木叶”为诗人所钟爱。

板书:(1-3)“木叶”为诗人所钟爱。

三、合作探究

读一读,填一填

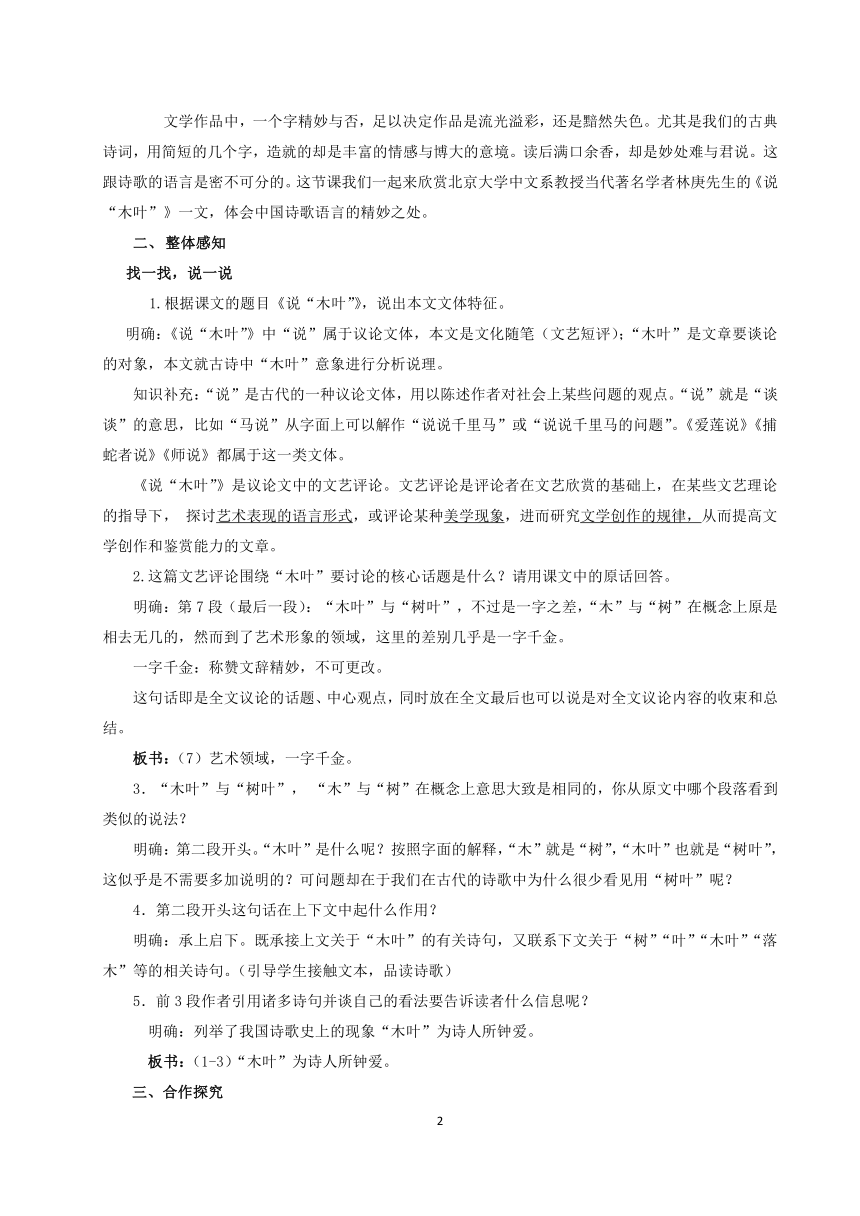

1.原文是通过哪几个段落列举典型的诗句来说明“木叶”与“树叶”意蕴的区别的呢?明确:(4-6段)请大家用5分钟时间快速浏览课文,边读边画,尽量选用原文中的关键词完成下面的表格。

意象 场合 外形 颜色 质感 联想

(落) 木(叶) 秋风叶落 脱尽叶子 空阔疏朗 枯黄 干燥 离人的叹息游子的漂泊清秋的性格

树(叶) 春夏之交 枝叶繁茂饱满绵密 绿(叶)褐绿(干) 饱含水分 密密层层浓阴满地

2.4-6段中在论述“木叶(落木)”与“树叶”的区别时,重点阐述了“木”的两个基本特征,这两个基本特征是什么?请用原文中的话概括回答。

明确:第4段结尾 “木”比树更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

第6段开头“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

想一想,议一议

3.本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写木叶的真正目的何在?

明确:不是,写木叶的真正目的是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。使诗歌语言具有启发性、感染性。

“语言的作用不在于它的固定含义,而在于它的暗示,引发人去领悟。”“富于暗示而不是一览无余,这是中国诗歌、绘画等各种艺术所追求的目标。”

——冯友兰《中国哲学简史》

板书:(4-6)“木”的两个艺术特征及诗歌语言的暗示性。

4.通过本课的学习,我们发现,经过了长时间的文化沉淀,在中国古典诗歌中“木叶”这个意象就往往出现在清秋的氛围中,形成了诗歌语言的暗示性。中国诗歌语言的特点,就是注重语言的暗示性,追求含蓄不尽。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。回顾上课前龚自珍诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”中用“落红”而不用“落花”的语言现象,同样与诗歌语言的暗示性有关。

其实“落红”就是“落花”,但是什么从古至今有那么多的诗人爱用“落红”而不直截了当地用“落花”呢?“落红”与“落花”的区别在哪里呢 套用林庚先生在《说“木叶”》一课中的说法,关键在一个“红”字上。这个“红”可以直指花的颜色,亦可以联想为鲜艳、夺目的事物的象征。当鲜艳、夺目的事物凋落、逝去,我们就会感到无可奈何,更增伤感之情(龚自珍借“落红”还要表达甘心奉献精神的)。再者“落红”比“落花”更显雅致。又如:

“惜春长怕花开早,何况落红无数。” (宋 辛弃疾《摸鱼儿》)

“ 风不定,人初静,明日落红应满径。” ( 宋 张先《天仙子》)

小结:朱光潜先生在《咬文嚼字》一文中说过,“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。”

四、拓展提升

中国古典诗歌中许多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,具有一定的暗示性,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。除了文中提到的“木叶”外,比如“柳”的意象,行人从柳树下行走会被其细长的柳条牵绊,像是受到挽留一样,而且柳和“留”谐音,所以“柳”在古诗词中常出现在分别的场合,表达依依不舍的情感。王维《送元二使安西》“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”中的“柳”就具有这样的含义。请你列举出两例古典诗歌中类似的语言现象,并指出该诗中某个意象本身有什么特点,常出现在什么场合,诗人常借助它们表达什么样的感情。

(设计目的:调动学生的知识储备,了解更多诗歌中语言富于暗示性的特点。)

1.一提到“月”,我们马上会想到月的明亮皎洁,不管是古人今人还是身处异地的亲人,共赏一轮明月,明月常寄托着思念,诗人常借助月表达思乡怀亲的感情。

⑴举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)

⑵露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

⑶春风又绿江南岸,明月何时照我还。(王安石《泊船瓜洲》)

⑷海上生明月,天涯共此时。(张九龄《望月怀远(古)》)

⑸但愿人长久,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头 明月几时有》)

2. 因为酒饮多了能使人醉得不省人事,暂时忘记人生的烦恼忧虑等,所以古诗词中“酒”这种意象常与愁这种感情相并存。

⑴对酒当歌,人生几何? 譬如朝露,去日苦多。(曹操《短歌行》)

⑵艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

⑶主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

(白居易《琵琶行》)

⑷抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。(李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑸三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。 (李清照《声声慢》)

3. 流水的特点是缠绵婉转、绵延不绝、浩瀚无边,所以水常被用来表达依依惜别,恋恋不舍的情感。

⑴桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 ( 李白《赠汪伦》)

⑵抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑶仍怜故乡水,万里送行舟。 (李白《渡荆门送别》)

⑷请君试问东流水,别意与之谁短长? (李白《金陵酒肆留别》)

⑸孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 (李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

五、反馈达标

设计目的:引导学生运用本节课所学“诗歌语言暗示性”特点学习鉴赏该诗并解答问题。

阅读下面这首律诗,按要求作答。(2012年天津卷)

野菊

(宋)杨万里

未与骚人当糗粮①,况②随流俗作重阳。

政③缘在野有幽色,肯为无人减妙香。

已晚相逢半山碧,便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】①糗(qiú粮):干粮。首句典出屈原《离骚》“夕餐秋菊之落英”句。

②况:何况,更不肯。 ③政:通“正”。

鉴赏引导:在长期的文化积淀中,菊花在中国古典诗词中是怎样一种形象?你所熟知的与菊花有关的诗句有哪些?菊花在中国古典诗词中常用来表达怎样的情感?这首诗描写的野菊的外部特征与内在特点分别从哪些字眼可以看出来?

颔联描绘了怎样的野菊形象?

明确:描绘了生长于山野,花色清淡,香气清馨,不因无人欣赏而自减其香,不为外部环境而改变内心高洁的野菊形象。

尾联化用了陶渊明哪句诗?表达了作者怎样的志趣?

明确:尾联化用了陶渊明的“采菊东篱下”(《饮酒“结庐在人境”》)。 表达了作者率性自然、超凡脱俗的志趣。

六、课堂小结

“做诗最忌太直、太露,读诗最忌太滞、太凿。一览无尽的作品算不上真正的艺术,拘守章句的读者也不是真正的鉴赏家”。(袁行霈《言意与形神》)我们鉴赏诗歌要从语言入手,但不要被语言所局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙的滋味。最后希望大家知诗读诗,悟诗品诗,诗意的学习和生活。

作业布置

请自选角度赏析杨万里《野菊》一诗的颈联。

(本题考察鉴赏文学作品的语言和表达技巧的能力。赏析的角度可以是修辞方法、表现手法、抒情手法、结构、诗歌突出特点等。)

参考答案:修辞:对偶 借代

炼字:“逢”“忙”等

色彩:“碧”与“黄”映衬

情感:喜爱之情。

示例:从色彩方面赏析,“半山碧”与“一枝黄”色彩互相映衬,半山碧更衬托出一枝野菊的清幽高雅。画面优美,寄意幽远。

八、附板书设计

说“木叶”

林庚

1—3段:发现问题——“木叶”为古代诗人所钟爱

4—6段:分析问题——“木”的艺术特征

诗歌语言的暗示性

7段:总结全文——艺术领域,一字千金

九、教学反思

本文是一篇文艺评论,重点探讨语言的艺术表现形式,探究文字与思想感情之间的关系。学生虽然从小就读背中国古诗词,但是对这种文艺评论性质的文章很少接触,加之文章引用了不少古代诗词,所以对于大多数学生来说,这篇课文件读起来并不轻松。晨读时学生依据导学案进行40分钟的课文预习,但从导学案的完成情况来看学生依然存在不少困惑,所以在课堂上对于“诗歌语言富于暗示性特点”、反馈达标练习的处理等问题上,教师引导的多了些。以后的教学中对学情的准确把握还是课前要做好的重要工作之一,“教到老,学到老”,学生理解有难度的课文以什么样的方式进行课堂教学还是我要探究的课题。

6

【教材分析】

本课主要分析诗歌语言的暗示性。分析的是语言上的一字之差,在艺术形象上却千里之别的原因。本文从谈论的核心话题出发,引导学生切入文本,以探讨“木叶(木)”与“树叶(树)”这两个意象的概念意义和艺术形象中的意义相同之处与不同之处的思路展开,学习本文可以引导学生探究诗歌语言尤其是诗歌意象的内涵。

【学情分析】

本文是在学生阅读了一定数量上的文学作品,获得一些文学常识的基础上进行的,但文章难度较大,需逐字逐句、认真细致地读,把整篇文章贯穿起来,各个部分融会贯通,就可以把握文意,但最终要做到举一反三,还需学生掌握一些带规律性的东西,能辨析诗歌语言精微之处,并用这种方法去鉴赏诗歌。

【学习目标】

筛选整合文章的信息,理解诗歌语言富于暗示性的特质,提高鉴赏古典诗歌的能力。

品味诗歌语言的精妙之处,能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

【学习重难点】

重点:了解诗歌语言暗示性特点,提高诗歌鉴赏能力。

难点:能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

【教学方法】创设情境法 引导点拨法

【教学用具】PPT 课件 电子白板

【学习方法】自主阅读法 合作探究法

【学习评价】

通过自主学习和小组合作探究,筛选整合文章相关信息,区别“木叶(木)”与“树叶(树)”在概念意义与艺术形象上的不同,填写相关表格,评价目标1。

通过课中对“木叶”艺术形象的品读和龚自珍诗歌中“落红”的意象的分析,评价目标2。

通过拓展提升、反馈达标环节相关问题的解答探究,评价目标2。

【学习流程】

导入新课

1. 无边落木萧萧下 , 不尽长江滚滚来。 杜甫《登高》

⒉ 落红不是无情物 ,化作春泥更护花 。 龚自珍《己亥杂诗》

学生补写出上面两句诗空缺的诗句,说出这两句诗分别是出自哪位诗人的哪首诗(检验学生名句背默的能力及对诗人的熟悉程度)。补充出来的诗句中“落木”和“落红”分别是什么意思?(明确:“落木”就是落叶,“落红”就是落花。)两位诗人为什么不直接说“无边落叶萧萧下 ,不尽长江滚滚来”“ 落花不是无情物 ,化作春泥更护花 ”而要用“落木”和“落红”呢?

文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品是流光溢彩,还是黯然失色。尤其是我们的古典诗词,用简短的几个字,造就的却是丰富的情感与博大的意境。读后满口余香,却是妙处难与君说。这跟诗歌的语言是密不可分的。这节课我们一起来欣赏北京大学中文系教授当代著名学者林庚先生的《说“木叶”》一文,体会中国诗歌语言的精妙之处。

整体感知

找一找,说一说

1.根据课文的题目《说“木叶”》,说出本文文体特征。

明确:《说“木叶”》中“说”属于议论文体,本文是文化随笔(文艺短评);“木叶”是文章要谈论的对象,本文就古诗中“木叶”意象进行分析说理。

知识补充:“说”是古代的一种议论文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。“说”就是“谈谈”的意思,比如“马说”从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题”。《爱莲说》《捕蛇者说》《师说》都属于这一类文体。

《说“木叶”》是议论文中的文艺评论。文艺评论是评论者在文艺欣赏的基础上,在某些文艺理论的指导下, 探讨艺术表现的语言形式,或评论某种美学现象,进而研究文学创作的规律,从而提高文学创作和鉴赏能力的文章。

2.这篇文艺评论围绕“木叶”要讨论的核心话题是什么?请用课文中的原话回答。

明确:第7段(最后一段):“木叶”与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别几乎是一字千金。

一字千金:称赞文辞精妙,不可更改。

这句话即是全文议论的话题、中心观点,同时放在全文最后也可以说是对全文议论内容的收束和总结。

板书:(7)艺术领域,一字千金。

3.“木叶”与“树叶”, “木”与“树”在概念上意思大致是相同的,你从原文中哪个段落看到类似的说法?

明确:第二段开头。“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,这似乎是不需要多加说明的?可问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

4.第二段开头这句话在上下文中起什么作用?

明确:承上启下。既承接上文关于“木叶”的有关诗句,又联系下文关于“树”“叶”“木叶”“落木”等的相关诗句。(引导学生接触文本,品读诗歌)

5.前3段作者引用诸多诗句并谈自己的看法要告诉读者什么信息呢?

明确:列举了我国诗歌史上的现象“木叶”为诗人所钟爱。

板书:(1-3)“木叶”为诗人所钟爱。

三、合作探究

读一读,填一填

1.原文是通过哪几个段落列举典型的诗句来说明“木叶”与“树叶”意蕴的区别的呢?明确:(4-6段)请大家用5分钟时间快速浏览课文,边读边画,尽量选用原文中的关键词完成下面的表格。

意象 场合 外形 颜色 质感 联想

(落) 木(叶) 秋风叶落 脱尽叶子 空阔疏朗 枯黄 干燥 离人的叹息游子的漂泊清秋的性格

树(叶) 春夏之交 枝叶繁茂饱满绵密 绿(叶)褐绿(干) 饱含水分 密密层层浓阴满地

2.4-6段中在论述“木叶(落木)”与“树叶”的区别时,重点阐述了“木”的两个基本特征,这两个基本特征是什么?请用原文中的话概括回答。

明确:第4段结尾 “木”比树更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

第6段开头“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

想一想,议一议

3.本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写木叶的真正目的何在?

明确:不是,写木叶的真正目的是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。使诗歌语言具有启发性、感染性。

“语言的作用不在于它的固定含义,而在于它的暗示,引发人去领悟。”“富于暗示而不是一览无余,这是中国诗歌、绘画等各种艺术所追求的目标。”

——冯友兰《中国哲学简史》

板书:(4-6)“木”的两个艺术特征及诗歌语言的暗示性。

4.通过本课的学习,我们发现,经过了长时间的文化沉淀,在中国古典诗歌中“木叶”这个意象就往往出现在清秋的氛围中,形成了诗歌语言的暗示性。中国诗歌语言的特点,就是注重语言的暗示性,追求含蓄不尽。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。回顾上课前龚自珍诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”中用“落红”而不用“落花”的语言现象,同样与诗歌语言的暗示性有关。

其实“落红”就是“落花”,但是什么从古至今有那么多的诗人爱用“落红”而不直截了当地用“落花”呢?“落红”与“落花”的区别在哪里呢 套用林庚先生在《说“木叶”》一课中的说法,关键在一个“红”字上。这个“红”可以直指花的颜色,亦可以联想为鲜艳、夺目的事物的象征。当鲜艳、夺目的事物凋落、逝去,我们就会感到无可奈何,更增伤感之情(龚自珍借“落红”还要表达甘心奉献精神的)。再者“落红”比“落花”更显雅致。又如:

“惜春长怕花开早,何况落红无数。” (宋 辛弃疾《摸鱼儿》)

“ 风不定,人初静,明日落红应满径。” ( 宋 张先《天仙子》)

小结:朱光潜先生在《咬文嚼字》一文中说过,“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。”

四、拓展提升

中国古典诗歌中许多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,具有一定的暗示性,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。除了文中提到的“木叶”外,比如“柳”的意象,行人从柳树下行走会被其细长的柳条牵绊,像是受到挽留一样,而且柳和“留”谐音,所以“柳”在古诗词中常出现在分别的场合,表达依依不舍的情感。王维《送元二使安西》“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”中的“柳”就具有这样的含义。请你列举出两例古典诗歌中类似的语言现象,并指出该诗中某个意象本身有什么特点,常出现在什么场合,诗人常借助它们表达什么样的感情。

(设计目的:调动学生的知识储备,了解更多诗歌中语言富于暗示性的特点。)

1.一提到“月”,我们马上会想到月的明亮皎洁,不管是古人今人还是身处异地的亲人,共赏一轮明月,明月常寄托着思念,诗人常借助月表达思乡怀亲的感情。

⑴举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)

⑵露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

⑶春风又绿江南岸,明月何时照我还。(王安石《泊船瓜洲》)

⑷海上生明月,天涯共此时。(张九龄《望月怀远(古)》)

⑸但愿人长久,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头 明月几时有》)

2. 因为酒饮多了能使人醉得不省人事,暂时忘记人生的烦恼忧虑等,所以古诗词中“酒”这种意象常与愁这种感情相并存。

⑴对酒当歌,人生几何? 譬如朝露,去日苦多。(曹操《短歌行》)

⑵艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

⑶主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

(白居易《琵琶行》)

⑷抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。(李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑸三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。 (李清照《声声慢》)

3. 流水的特点是缠绵婉转、绵延不绝、浩瀚无边,所以水常被用来表达依依惜别,恋恋不舍的情感。

⑴桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 ( 李白《赠汪伦》)

⑵抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑶仍怜故乡水,万里送行舟。 (李白《渡荆门送别》)

⑷请君试问东流水,别意与之谁短长? (李白《金陵酒肆留别》)

⑸孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 (李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

五、反馈达标

设计目的:引导学生运用本节课所学“诗歌语言暗示性”特点学习鉴赏该诗并解答问题。

阅读下面这首律诗,按要求作答。(2012年天津卷)

野菊

(宋)杨万里

未与骚人当糗粮①,况②随流俗作重阳。

政③缘在野有幽色,肯为无人减妙香。

已晚相逢半山碧,便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】①糗(qiú粮):干粮。首句典出屈原《离骚》“夕餐秋菊之落英”句。

②况:何况,更不肯。 ③政:通“正”。

鉴赏引导:在长期的文化积淀中,菊花在中国古典诗词中是怎样一种形象?你所熟知的与菊花有关的诗句有哪些?菊花在中国古典诗词中常用来表达怎样的情感?这首诗描写的野菊的外部特征与内在特点分别从哪些字眼可以看出来?

颔联描绘了怎样的野菊形象?

明确:描绘了生长于山野,花色清淡,香气清馨,不因无人欣赏而自减其香,不为外部环境而改变内心高洁的野菊形象。

尾联化用了陶渊明哪句诗?表达了作者怎样的志趣?

明确:尾联化用了陶渊明的“采菊东篱下”(《饮酒“结庐在人境”》)。 表达了作者率性自然、超凡脱俗的志趣。

六、课堂小结

“做诗最忌太直、太露,读诗最忌太滞、太凿。一览无尽的作品算不上真正的艺术,拘守章句的读者也不是真正的鉴赏家”。(袁行霈《言意与形神》)我们鉴赏诗歌要从语言入手,但不要被语言所局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙的滋味。最后希望大家知诗读诗,悟诗品诗,诗意的学习和生活。

作业布置

请自选角度赏析杨万里《野菊》一诗的颈联。

(本题考察鉴赏文学作品的语言和表达技巧的能力。赏析的角度可以是修辞方法、表现手法、抒情手法、结构、诗歌突出特点等。)

参考答案:修辞:对偶 借代

炼字:“逢”“忙”等

色彩:“碧”与“黄”映衬

情感:喜爱之情。

示例:从色彩方面赏析,“半山碧”与“一枝黄”色彩互相映衬,半山碧更衬托出一枝野菊的清幽高雅。画面优美,寄意幽远。

八、附板书设计

说“木叶”

林庚

1—3段:发现问题——“木叶”为古代诗人所钟爱

4—6段:分析问题——“木”的艺术特征

诗歌语言的暗示性

7段:总结全文——艺术领域,一字千金

九、教学反思

本文是一篇文艺评论,重点探讨语言的艺术表现形式,探究文字与思想感情之间的关系。学生虽然从小就读背中国古诗词,但是对这种文艺评论性质的文章很少接触,加之文章引用了不少古代诗词,所以对于大多数学生来说,这篇课文件读起来并不轻松。晨读时学生依据导学案进行40分钟的课文预习,但从导学案的完成情况来看学生依然存在不少困惑,所以在课堂上对于“诗歌语言富于暗示性特点”、反馈达标练习的处理等问题上,教师引导的多了些。以后的教学中对学情的准确把握还是课前要做好的重要工作之一,“教到老,学到老”,学生理解有难度的课文以什么样的方式进行课堂教学还是我要探究的课题。

6

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])