第16课 三国鼎立 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第16课 三国鼎立 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 233.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-02 11:24:19 | ||

图片预览

文档简介

三国鼎立

课标要求 通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

教材分析 本课是第四单元的第一课,包括了三个子目:官渡之战、赤壁之战和魏蜀吴的建立及发展。三国时期是中国历史上由统一走向分裂又逐渐统一的过度时期。经历东汉末年的军阀混战,三个政权的相继建立,国家由分裂走向区域性的统一,社会趋于稳定,经济不断发展,人民的生活有所改善。了解三国鼎立的史实,有助于理解这一时期的历史特点。

学情分析 学生已初步知道东汉末年出现了军阀割据的现象,也初步具备了分析史料、识读历史地图等方法与能力。 由于文学、影视作品和网络游戏的普及,大部分学生对于三国时期的历史比较有兴趣,但也正因为获取信息的途径问题,容易出现史实混淆的情况;同时很多学生认为三国是一个动荡的时期,没有认识到三国鼎立局面存在的历史意义。 可以通过阅读文献材料、识读历史地图,了解从东汉末年到三国鼎立局面的形成过程,分析两场重要战役的影响,培养从特定的时间、空间观察、分析历史事件的能力与意识,并学会以史料为依据,客观认识历史的能力。

教学目标 (核心素养目标) 1、通过阅读教材、观看视频,了解官渡之战,赤壁之战的基本史实。(时空观念、史料实证、历史解释) 2、列表对比两场战役,分析曹操军队一胜一败的原因,归纳影响战争胜败的因素,提高分析问题的能力。(时空观念、史料实证) 3、了解魏蜀吴三国经济发展的表现,知道三国鼎立实现了局部统一,认识到统一是历史发展的必然趋势。(唯物史观、家国情怀)

教学重点 赤壁之战对三国鼎立局面形成的影响

教学难点 三国鼎立局面形成的影响

教学方法 观看视频法、识读地图法、研读史料法、表格归纳法、思维导图法

教学资源 Ppt、课本教材

教 学 内 容 及 进 程

教师活动 学生活动 设计意图

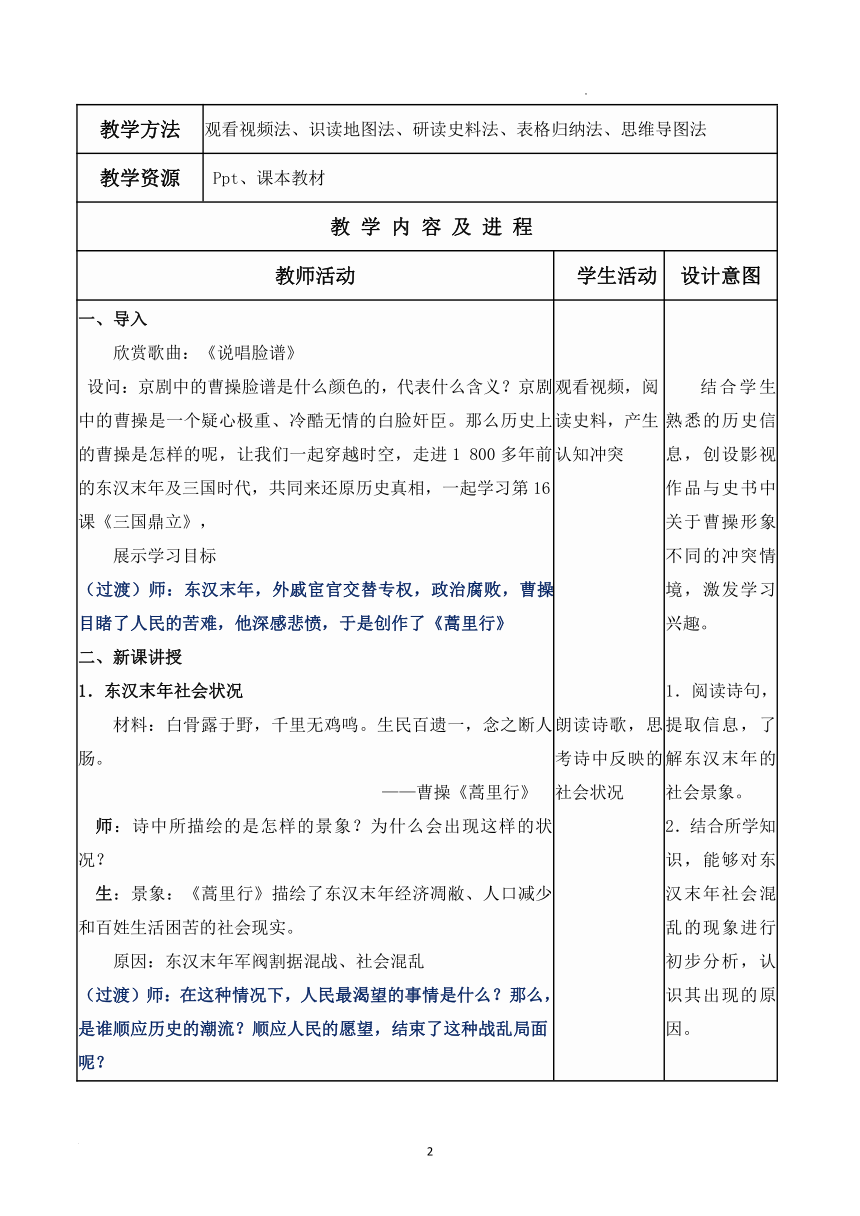

一、导入 欣赏歌曲:《说唱脸谱》 设问:京剧中的曹操脸谱是什么颜色的,代表什么含义?京剧中的曹操是一个疑心极重、冷酷无情的白脸奸臣。那么历史上的曹操是怎样的呢,让我们一起穿越时空,走进1 800多年前的东汉末年及三国时代,共同来还原历史真相,一起学习第16课《三国鼎立》, 展示学习目标 (过渡)师:东汉末年,外戚宦官交替专权,政治腐败,曹操目睹了人民的苦难,他深感悲愤,于是创作了《蒿里行》 二、新课讲授 1.东汉末年社会状况 材料:白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。 ——曹操《蒿里行》 师:诗中所描绘的是怎样的景象?为什么会出现这样的状况? 生:景象:《蒿里行》描绘了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实。 原因:东汉末年军阀割据混战、社会混乱 (过渡)师:在这种情况下,人民最渴望的事情是什么?那么,是谁顺应历史的潮流?顺应人民的愿望,结束了这种战乱局面呢? 生:曹操 师:在当时军阀割据混战中,除了曹操,盘踞在北方较强的势力是?谁?他们之间展开了一场决战-官渡之战 官渡之战 识读地图,阅读教材,简述官渡之战的基本过程。 官渡之战时间交战双方战术结果特点影响

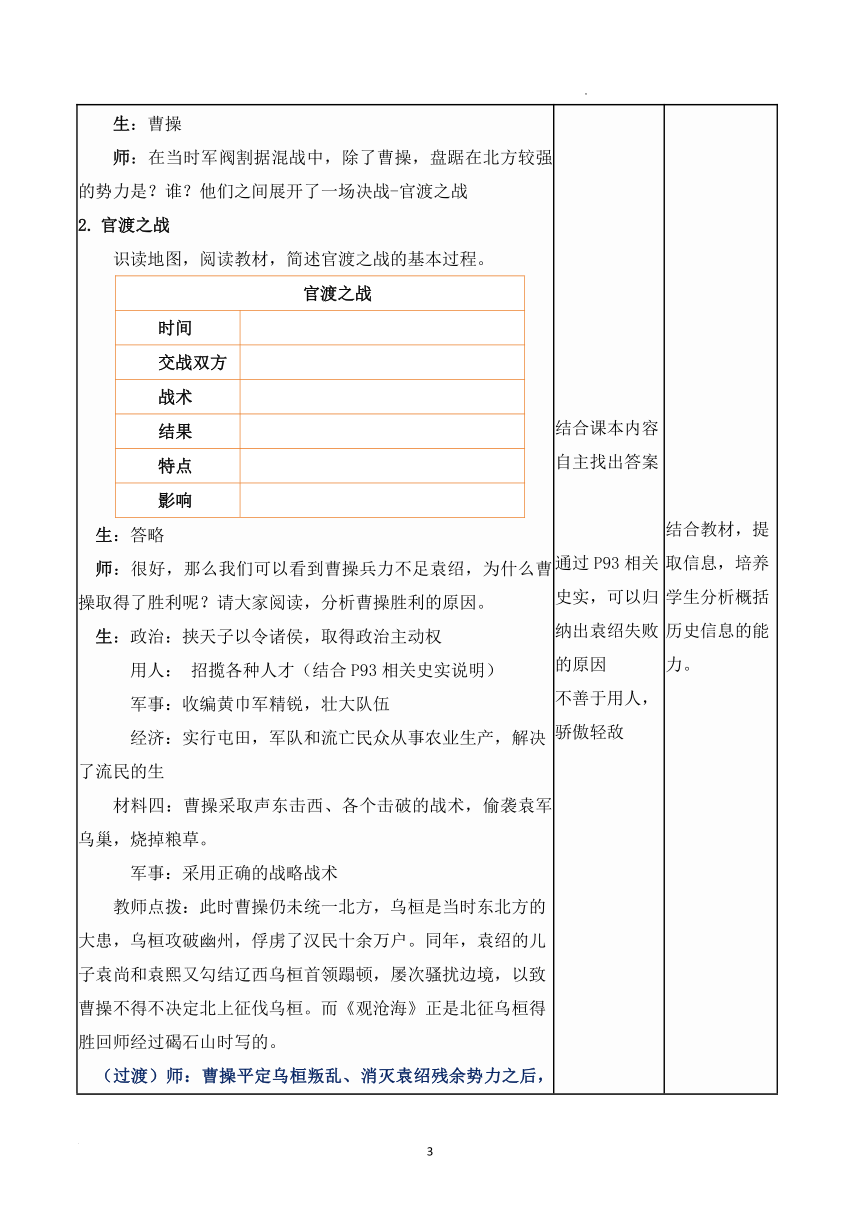

生:答略 师:很好,那么我们可以看到曹操兵力不足袁绍,为什么曹操取得了胜利呢?请大家阅读,分析曹操胜利的原因。 生:政治:挟天子以令诸侯,取得政治主动权 用人: 招揽各种人才(结合P93相关史实说明) 军事:收编黄巾军精锐,壮大队伍 经济:实行屯田,军队和流亡民众从事农业生产,解决了流民的生 材料四:曹操采取声东击西、各个击破的战术,偷袭袁军乌巢,烧掉粮草。 军事:采用正确的战略战术 教师点拨:此时曹操仍未统一北方,乌桓是当时东北方的大患,乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不决定北上征伐乌桓。而《观沧海》正是北征乌桓得胜回师经过碣石山时写的。 (过渡)师:曹操平定乌桓叛乱、消灭袁绍残余势力之后,基本上统 一了北方,此时他已经53岁,不由感叹人生,有感而作《龟虽寿》 《龟虽寿》 曹操 神龟虽寿,犹有竟时; 腾蛇乘雾,终为土灰。 老骥伏枥,志在千里; 烈士暮年,壮心不已。 盈缩之期,不但在天; 养怡之福,可得永年。 幸甚至哉,歌以咏志。 从诗句中可以看 出,曹操的有怎样的“壮心”? 生:统一全国 师:这首诗表达了曹操积极进取的人生态度,和对伟大理想的不懈追求,于是曹操开始挥师南下,准备消灭南方的势力,他当时的主要对手是谁? 生:依附在荆州的刘备和盘踞在江东孙权 师:面对强大的对手,刘备和孙权如何应对? 生:刘备派诸葛亮联络孙权,共谋抗曹之策。孙权听从周瑜和诸葛亮的建议,决定与刘备联合迎战曹军。 三、赤壁之战 官渡之战赤壁之战时间208年交战双方曹军VS孙刘联军战术诈降计策、火攻战术结果孙刘联军胜利特点以少胜多、以弱胜强影响

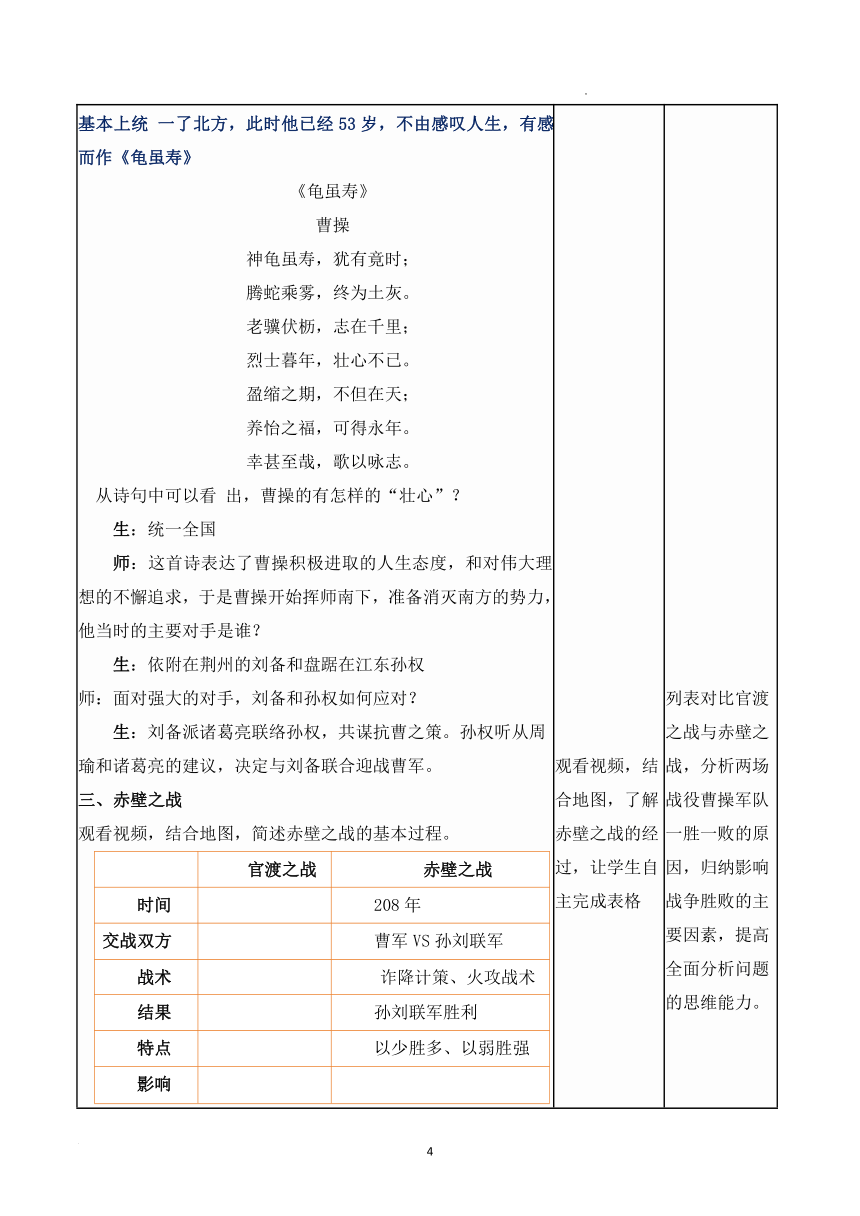

观看视频,结合地图,简述赤壁之战的基本过程。 生:自主回答(略) 师:官渡之战和赤壁之战都是我国古代以少胜多的著名战役。这两次战争的主角都有曹操,却出现了一胜一败的结局。居于优势的曹操为什么会失败?并归纳影响战争胜败的因素,曹操在两次战役中不同的结局,给我们带来哪些启示? 列表对比,进行学生小组讨论,得出结论 生:原因:①曹军来自北方,不习水战; ②曹操的骄傲自满情绪; ③孙刘联军的正确战术。 启示:①骄兵必败;②要重视利用自然条件; ③团结可以战胜强大的敌人。 因素:一是战略战术。二是指挥者的心态。 (过渡)师:赤壁之战后,曹操、孙权和刘备都在自己的势力范围内各自发展。随着三者势力的不断发展,三个军阀的势力相当,谁也打败不了谁,但又都不具备统一全国的条件,因此形成了三国鼎立的局面 四、魏蜀吴的建立及发展 1.魏蜀吴的建立 阅读教材第95页,制作这三个政权建立情况的表格。 政权建立时间建立者都城魏220年曹丕洛阳蜀汉221年刘备成都吴229年孙权建业

生:答(略) 师:三国鼎立局面形成以后,为了积蓄力量统一全国,三个政权都致力于恢复和发展自己的经济。说一说,魏、蜀、吴三国统治者都采取了哪些措施发展经济 2.魏蜀吴的发展情况 魏国重视农业生产,大力兴修水利吴国开发江东,造船业发达,发展海外贸易230年,卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系蜀国发展经济,改善民族关系加速了西南地区的开发

3.影响 任务三:观察地图,思考三国鼎立的形成产生了什么影响? 影响:三国鼎立局面形成后,三国为加强实力,进行政治、经济建设。三国积极开发边疆地区,改善了民族关系。这些因素都为以后全国的统一奠定了基础。 合作探究:从东汉末年的州郡割据到三国鼎立局面的形成,是历史的进步还是倒退? 教师点拨:从东汉末年的州郡割据到三国鼎立,历史是进步的,这是因为东汉中后期以来,统治黑暗,外戚和宦官交替专权,土地兼并严重,豪强地主势力膨胀,民不聊生。黄巾起义以来,东汉政权名存实亡,特别是董卓之乱以来,军阀割据,混战连年,人民处在水深火热之中。魏、蜀、吴统治者在军阀混战中脱颖而出,完成了各自境内的相对统一,并采取了一些稳定社会、恢复和发展生产的措施,使人民生产生活状况有所好转。从这些史实看,三国鼎立后,既有利于统一局面的重新出现,也有利于人民生活的改善和社会的发展。因此,我们说从东汉末年的州郡割据到三国鼎立这一过程是历史的进步。 师:通过本课的学习,我们掌握了两场战役,同时也了解了曹操,你们认为曹操是怎样的人呢? 生:答 总结:很好,所以评价历史人物,应一分为二的评价。要史论结合,论从史出。 总之,曹操是历史上一个杰出的政治家、军事家、诗人,一个胸襟广阔,求贤若渴的英雄人物。在那个军阀割据的动乱年代,作为一个封建统治军阀,能胸怀大志,爱惜人才、知人善用、体恤民生、堪称一世之英雄。其历史功绩不可磨灭,英雄本色不容诋毁。毛泽东也曾高度赞扬了他,一起欣赏《浪淘沙 北戴河》结束本课内容 六、课堂小结 黄巾起义使得东汉政权名存实亡。在镇压起义的过程中,各地官僚趁机扩张势力,形成割据。三国鼎立局面的形成是分裂割据逐步走向统一的过程。从另一个角度看,三国鼎立创造了相对稳定的社会环境,三国均采取积极有效的措施,在对抗中进步,在竞争中发展,从而推动了经济、政治、文化的恢复和发展 观看视频,阅读史料,产生认知冲突 朗读诗歌,思考诗中反映的社会状况 结合课本内容自主找出答案 通过P93相关史实,可以归纳出袁绍失败的原因 不善于用人,骄傲轻敌 观看视频,结合地图,了解赤壁之战的经过,让学生自主完成表格 结合地图,制作三国鼎立的示意图 结合学生熟悉的历史信息,创设影视作品与史书中关于曹操形象不同的冲突情境,激发学习兴趣。 1.阅读诗句,提取信息,了解东汉末年的社会景象。 2.结合所学知识,能够对东汉末年社会混乱的现象进行初步分析,认识其出现的原因。 结合教材,提取信息,培养学生分析概括历史信息的能力。 列表对比官渡之战与赤壁之战,分析两场战役曹操军队一胜一败的原因,归纳影响战争胜败的主要因素,提高全面分析问题的思维能力。 了解魏蜀吴三国在政治、经济等方面发展的表现,理解三国鼎立局面的形成实现了局部统一,为以后全国的统一奠定了基础

板书设计

作业设计 ( B ) 1.曹操在《蒿里行》中用“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”来描绘当时的社会景象。为改变诗句中描述的这一状况,曹操在经济上采取的措施是 A挟天子以令诸侯 B.实行屯田 C.招揽人才 D.扩充军队 ( A ) 2.207年,曹操曾写诗明志:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”结合所学知识判断,当时曹操“志”在何处 统一天下 B.消灭袁绍 C.废汉称帝 D.建立魏国 ( B ) 3.《三国志》记载:“黄龙二年春……遣将军卫温、诸葛直将甲士万人,浮海求夷洲及亶洲。”材料中“夷洲”指现今 菲律宾 B.台湾 C.海南岛 D.日本 ( A ) 4.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为 A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战 C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

教学反思

1

课标要求 通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

教材分析 本课是第四单元的第一课,包括了三个子目:官渡之战、赤壁之战和魏蜀吴的建立及发展。三国时期是中国历史上由统一走向分裂又逐渐统一的过度时期。经历东汉末年的军阀混战,三个政权的相继建立,国家由分裂走向区域性的统一,社会趋于稳定,经济不断发展,人民的生活有所改善。了解三国鼎立的史实,有助于理解这一时期的历史特点。

学情分析 学生已初步知道东汉末年出现了军阀割据的现象,也初步具备了分析史料、识读历史地图等方法与能力。 由于文学、影视作品和网络游戏的普及,大部分学生对于三国时期的历史比较有兴趣,但也正因为获取信息的途径问题,容易出现史实混淆的情况;同时很多学生认为三国是一个动荡的时期,没有认识到三国鼎立局面存在的历史意义。 可以通过阅读文献材料、识读历史地图,了解从东汉末年到三国鼎立局面的形成过程,分析两场重要战役的影响,培养从特定的时间、空间观察、分析历史事件的能力与意识,并学会以史料为依据,客观认识历史的能力。

教学目标 (核心素养目标) 1、通过阅读教材、观看视频,了解官渡之战,赤壁之战的基本史实。(时空观念、史料实证、历史解释) 2、列表对比两场战役,分析曹操军队一胜一败的原因,归纳影响战争胜败的因素,提高分析问题的能力。(时空观念、史料实证) 3、了解魏蜀吴三国经济发展的表现,知道三国鼎立实现了局部统一,认识到统一是历史发展的必然趋势。(唯物史观、家国情怀)

教学重点 赤壁之战对三国鼎立局面形成的影响

教学难点 三国鼎立局面形成的影响

教学方法 观看视频法、识读地图法、研读史料法、表格归纳法、思维导图法

教学资源 Ppt、课本教材

教 学 内 容 及 进 程

教师活动 学生活动 设计意图

一、导入 欣赏歌曲:《说唱脸谱》 设问:京剧中的曹操脸谱是什么颜色的,代表什么含义?京剧中的曹操是一个疑心极重、冷酷无情的白脸奸臣。那么历史上的曹操是怎样的呢,让我们一起穿越时空,走进1 800多年前的东汉末年及三国时代,共同来还原历史真相,一起学习第16课《三国鼎立》, 展示学习目标 (过渡)师:东汉末年,外戚宦官交替专权,政治腐败,曹操目睹了人民的苦难,他深感悲愤,于是创作了《蒿里行》 二、新课讲授 1.东汉末年社会状况 材料:白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。 ——曹操《蒿里行》 师:诗中所描绘的是怎样的景象?为什么会出现这样的状况? 生:景象:《蒿里行》描绘了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实。 原因:东汉末年军阀割据混战、社会混乱 (过渡)师:在这种情况下,人民最渴望的事情是什么?那么,是谁顺应历史的潮流?顺应人民的愿望,结束了这种战乱局面呢? 生:曹操 师:在当时军阀割据混战中,除了曹操,盘踞在北方较强的势力是?谁?他们之间展开了一场决战-官渡之战 官渡之战 识读地图,阅读教材,简述官渡之战的基本过程。 官渡之战时间交战双方战术结果特点影响

生:答略 师:很好,那么我们可以看到曹操兵力不足袁绍,为什么曹操取得了胜利呢?请大家阅读,分析曹操胜利的原因。 生:政治:挟天子以令诸侯,取得政治主动权 用人: 招揽各种人才(结合P93相关史实说明) 军事:收编黄巾军精锐,壮大队伍 经济:实行屯田,军队和流亡民众从事农业生产,解决了流民的生 材料四:曹操采取声东击西、各个击破的战术,偷袭袁军乌巢,烧掉粮草。 军事:采用正确的战略战术 教师点拨:此时曹操仍未统一北方,乌桓是当时东北方的大患,乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不决定北上征伐乌桓。而《观沧海》正是北征乌桓得胜回师经过碣石山时写的。 (过渡)师:曹操平定乌桓叛乱、消灭袁绍残余势力之后,基本上统 一了北方,此时他已经53岁,不由感叹人生,有感而作《龟虽寿》 《龟虽寿》 曹操 神龟虽寿,犹有竟时; 腾蛇乘雾,终为土灰。 老骥伏枥,志在千里; 烈士暮年,壮心不已。 盈缩之期,不但在天; 养怡之福,可得永年。 幸甚至哉,歌以咏志。 从诗句中可以看 出,曹操的有怎样的“壮心”? 生:统一全国 师:这首诗表达了曹操积极进取的人生态度,和对伟大理想的不懈追求,于是曹操开始挥师南下,准备消灭南方的势力,他当时的主要对手是谁? 生:依附在荆州的刘备和盘踞在江东孙权 师:面对强大的对手,刘备和孙权如何应对? 生:刘备派诸葛亮联络孙权,共谋抗曹之策。孙权听从周瑜和诸葛亮的建议,决定与刘备联合迎战曹军。 三、赤壁之战 官渡之战赤壁之战时间208年交战双方曹军VS孙刘联军战术诈降计策、火攻战术结果孙刘联军胜利特点以少胜多、以弱胜强影响

观看视频,结合地图,简述赤壁之战的基本过程。 生:自主回答(略) 师:官渡之战和赤壁之战都是我国古代以少胜多的著名战役。这两次战争的主角都有曹操,却出现了一胜一败的结局。居于优势的曹操为什么会失败?并归纳影响战争胜败的因素,曹操在两次战役中不同的结局,给我们带来哪些启示? 列表对比,进行学生小组讨论,得出结论 生:原因:①曹军来自北方,不习水战; ②曹操的骄傲自满情绪; ③孙刘联军的正确战术。 启示:①骄兵必败;②要重视利用自然条件; ③团结可以战胜强大的敌人。 因素:一是战略战术。二是指挥者的心态。 (过渡)师:赤壁之战后,曹操、孙权和刘备都在自己的势力范围内各自发展。随着三者势力的不断发展,三个军阀的势力相当,谁也打败不了谁,但又都不具备统一全国的条件,因此形成了三国鼎立的局面 四、魏蜀吴的建立及发展 1.魏蜀吴的建立 阅读教材第95页,制作这三个政权建立情况的表格。 政权建立时间建立者都城魏220年曹丕洛阳蜀汉221年刘备成都吴229年孙权建业

生:答(略) 师:三国鼎立局面形成以后,为了积蓄力量统一全国,三个政权都致力于恢复和发展自己的经济。说一说,魏、蜀、吴三国统治者都采取了哪些措施发展经济 2.魏蜀吴的发展情况 魏国重视农业生产,大力兴修水利吴国开发江东,造船业发达,发展海外贸易230年,卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系蜀国发展经济,改善民族关系加速了西南地区的开发

3.影响 任务三:观察地图,思考三国鼎立的形成产生了什么影响? 影响:三国鼎立局面形成后,三国为加强实力,进行政治、经济建设。三国积极开发边疆地区,改善了民族关系。这些因素都为以后全国的统一奠定了基础。 合作探究:从东汉末年的州郡割据到三国鼎立局面的形成,是历史的进步还是倒退? 教师点拨:从东汉末年的州郡割据到三国鼎立,历史是进步的,这是因为东汉中后期以来,统治黑暗,外戚和宦官交替专权,土地兼并严重,豪强地主势力膨胀,民不聊生。黄巾起义以来,东汉政权名存实亡,特别是董卓之乱以来,军阀割据,混战连年,人民处在水深火热之中。魏、蜀、吴统治者在军阀混战中脱颖而出,完成了各自境内的相对统一,并采取了一些稳定社会、恢复和发展生产的措施,使人民生产生活状况有所好转。从这些史实看,三国鼎立后,既有利于统一局面的重新出现,也有利于人民生活的改善和社会的发展。因此,我们说从东汉末年的州郡割据到三国鼎立这一过程是历史的进步。 师:通过本课的学习,我们掌握了两场战役,同时也了解了曹操,你们认为曹操是怎样的人呢? 生:答 总结:很好,所以评价历史人物,应一分为二的评价。要史论结合,论从史出。 总之,曹操是历史上一个杰出的政治家、军事家、诗人,一个胸襟广阔,求贤若渴的英雄人物。在那个军阀割据的动乱年代,作为一个封建统治军阀,能胸怀大志,爱惜人才、知人善用、体恤民生、堪称一世之英雄。其历史功绩不可磨灭,英雄本色不容诋毁。毛泽东也曾高度赞扬了他,一起欣赏《浪淘沙 北戴河》结束本课内容 六、课堂小结 黄巾起义使得东汉政权名存实亡。在镇压起义的过程中,各地官僚趁机扩张势力,形成割据。三国鼎立局面的形成是分裂割据逐步走向统一的过程。从另一个角度看,三国鼎立创造了相对稳定的社会环境,三国均采取积极有效的措施,在对抗中进步,在竞争中发展,从而推动了经济、政治、文化的恢复和发展 观看视频,阅读史料,产生认知冲突 朗读诗歌,思考诗中反映的社会状况 结合课本内容自主找出答案 通过P93相关史实,可以归纳出袁绍失败的原因 不善于用人,骄傲轻敌 观看视频,结合地图,了解赤壁之战的经过,让学生自主完成表格 结合地图,制作三国鼎立的示意图 结合学生熟悉的历史信息,创设影视作品与史书中关于曹操形象不同的冲突情境,激发学习兴趣。 1.阅读诗句,提取信息,了解东汉末年的社会景象。 2.结合所学知识,能够对东汉末年社会混乱的现象进行初步分析,认识其出现的原因。 结合教材,提取信息,培养学生分析概括历史信息的能力。 列表对比官渡之战与赤壁之战,分析两场战役曹操军队一胜一败的原因,归纳影响战争胜败的主要因素,提高全面分析问题的思维能力。 了解魏蜀吴三国在政治、经济等方面发展的表现,理解三国鼎立局面的形成实现了局部统一,为以后全国的统一奠定了基础

板书设计

作业设计 ( B ) 1.曹操在《蒿里行》中用“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”来描绘当时的社会景象。为改变诗句中描述的这一状况,曹操在经济上采取的措施是 A挟天子以令诸侯 B.实行屯田 C.招揽人才 D.扩充军队 ( A ) 2.207年,曹操曾写诗明志:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”结合所学知识判断,当时曹操“志”在何处 统一天下 B.消灭袁绍 C.废汉称帝 D.建立魏国 ( B ) 3.《三国志》记载:“黄龙二年春……遣将军卫温、诸葛直将甲士万人,浮海求夷洲及亶洲。”材料中“夷洲”指现今 菲律宾 B.台湾 C.海南岛 D.日本 ( A ) 4.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为 A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战 C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

教学反思

1

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史