江苏省兴化市顾庄学区三校2016届九年级下学期第一次月考语文试题

文档属性

| 名称 | 江苏省兴化市顾庄学区三校2016届九年级下学期第一次月考语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-28 11:55:02 | ||

图片预览

文档简介

三校2015~2016学年度第二学期第一次月度联考

九 年 级 语 文 试 题

(考试时间:150分钟,满分:150分) 成绩

说明:请将所有试题的答案填写到答卷相应区域内,否则无效。

一、积累与运用(共30分)

1.根据拼音在田字格内写出相应的汉字。(4分)

春天来了,窗外斑鸠的声声啼鸣,huàn醒了我对儿时故乡的回忆。在zhàn蓝的天空下,在绿色的田野上,故乡的春天yōu闲宁静得如同一个天然的大花篮,里面盛满了五彩bīn纷的鲜花。

2.下列标点符号使用有错误的一项是(2分)

A.“真是一个粗心的孩子!”他忽然又叹息一声,“唉,谁又不是这样呢?”

B.四月的家乡,美不胜收,油菜花啦、樱花啦、梨花啦,竞相开放,姹紫嫣红。

C.《本命年的回想》选自《夜光杯散文精选》(文汇出版社2000年版),有改动。

D.大块新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。

3.下列各项中有没语病的一项是(2分)

A.2015年米兰世博会秉承以往世博会“可持续发展”这一核心理念,反映了各国人民探索人类发展路径、追求幸福生活。

B. 生活阅历越丰富,越有助于人们对文学作品的深刻理解和全面感知。

C.《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,讲述了一个敢于冲破封建礼教的禁锢而追求美好爱情的故事。

D.梵·高在绘画中经常使用一种鲜明的黄色,被视为他的“艺术签名”之一。

4.根据提示补写名句或填写课文原句。(①—④每题1分,第⑤题4分。8分)

①东隅已逝,____________________。 ②______________,除恶务本。

③自非亭午夜分,__________________。

④“______________________”,刚起头儿,有的是工夫,有的是希望。

⑤“白马秋风塞上”,边塞奇异独特的风光历来吸引了无数文人墨客。李贺《雁门太守行》中的“______________,______________”描绘出敌军兵临城下,将士们严阵以待的情景;王维《使至塞上》中的“______________,______________”则描绘出一派雄浑壮阔的风光。

5.名著阅读。(6分)

⑴在小人国,一位相当重要的人物对格列佛说:“应该承认皇帝陛下多次表现宽大为怀,一再强调你建立的功绩,竭力想减轻你的罪责。财政大臣和海军大将却要把你处死……”这里的“功绩”有___________、___________,王国对格列佛最终的处理意见是__________。(3分)

⑵下列关于文学名著内容及常识的表述,说法有错误的一项是(3分)

A.《钢铁是怎样炼成的》中的主人公保尔始终是一位斗士形象,特别是在遭受了双目失明、瘫痪在床的沉重打击之后,他凭借着惊人的毅力从事文学创作。

B.林冲是《水浒传》中的人物,绰号“豹子头”,他武艺高强,但安分守己,懦弱隐忍,逆来顺受,因被高俅陷害,被一步步逼上梁山。

C.《西游记》中的孙悟空善变。他成功将四棵柳树变成了师徒四人冒名顶替;但自己变成土地庙时,将尾巴变作一根旗杆,竖在土地庙后面,被真君识破。

D.《阿长与〈山海经〉》这篇散文,写了阿长与“我”之间的许多往事,如讲美女蛇的故事,让“我”吃福橘,给我买《山海经》以及一起寻蝉蜕等,表现出她的热情好事与心地善良。

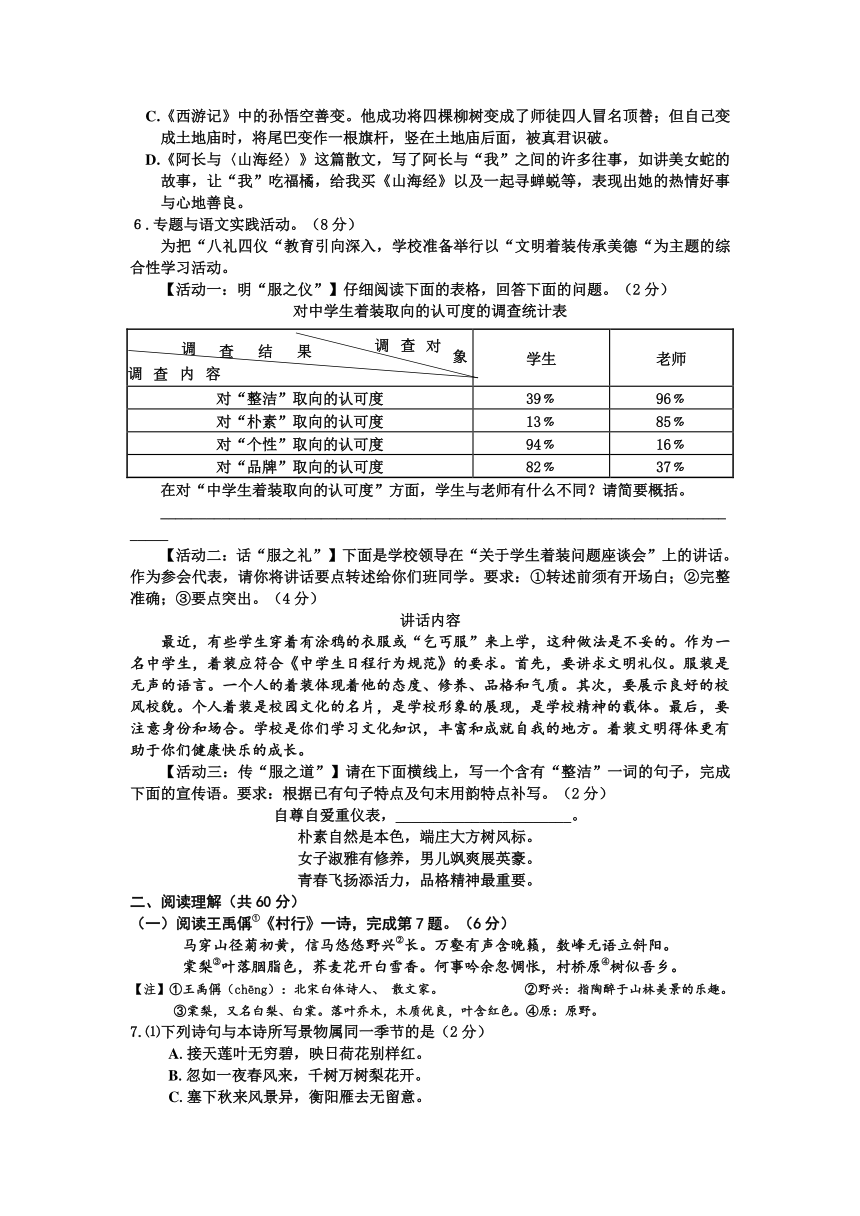

6.专题与语文实践活动。(8分)

为把“八礼四仪“教育引向深入,学校准备举行以“文明着装传承美德“为主题的综合性学习活动。

【活动一:明“服之仪”】仔细阅读下面的表格,回答下面的问题。(2分)

对中学生着装取向的认可度的调查统计表

学生

老师

对“整洁”取向的认可度

39﹪

96﹪

对“朴素”取向的认可度

13﹪

85﹪

对“个性”取向的认可度

94﹪

16﹪

对“品牌”取向的认可度

82﹪

37﹪

在对“中学生着装取向的认可度”方面,学生与老师有什么不同?请简要概括。

_______________________________________________________________________________

【活动二:话“服之礼”】下面是学校领导在“关于学生着装问题座谈会”上的讲话。作为参会代表,请你将讲话要点转述给你们班同学。要求:①转述前须有开场白;②完整准确;③要点突出。(4分)

讲话内容

最近,有些学生穿着有涂鸦的衣服或“乞丐服”来上学,这种做法是不妥的。作为一名中学生,着装应符合《中学生日程行为规范》的要求。首先,要讲求文明礼仪。服装是无声的语言。一个人的着装体现着他的态度、修养、品格和气质。其次,要展示良好的校风校貌。个人着装是校园文化的名片,是学校形象的展现,是学校精神的载体。最后,要注意身份和场合。学校是你们学习文化知识,丰富和成就自我的地方。着装文明得体更有助于你们健康快乐的成长。

【活动三:传“服之道”】请在下面横线上,写一个含有“整洁”一词的句子,完成下面的宣传语。要求:根据已有句子特点及句末用韵特点补写。(2分)

自尊自爱重仪表,_______________________。

朴素自然是本色,端庄大方树风标。

女子淑雅有修养,男儿飒爽展英豪。

青春飞扬添活力,品格精神最重要。

二、阅读理解(共60分)

(一)阅读王禹偁①《村行》一诗,完成第7题。(6分)

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴②长。万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨③叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。何事吟余忽惆怅,村桥原④树似吾乡。

【注】①王禹偁(chēng):北宋白体诗人、 散文家。 ②野兴:指陶醉于山林美景的乐趣。

③棠梨,又名白梨、白棠。落叶乔木,木质优良,叶含红色。④原:原野。

7.⑴下列诗句与本诗所写景物属同一季节的是(2分)

A.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

B.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

D.海日生残夜,江春入旧年。

⑵本诗中作者的感情经历了一个由__________到_________的变化过程。(分别用一个词来形容作者的心情) (2分)

⑶颔联“万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳”是历来传诵的名句,请分析这两句的妙处。(2分)

________________________________________________________________________________

(二)阅读下面文言语段,完成8—11题。(14分)

公①无事,带一书一役,挨村讲乡约,参以时事,民皆乐听,浅直易从,无窒碍②难行者。遇孝慈节义之人,立即表扬,且为之咨嗟叹赏③曰:“我所不及。”凡获小偷到案,则曰:“汝亦有人心者也,何至为此?”偷曰:“小人为贫所迫耳。”公曰:“是不难。为利之最厚者,莫如纺织,且人人能为之。”随命仆市棉花斤余,使偷在堂右,教以纺花之法。曰:“能,即释汝;不能,即惰也,罪加倍。”偷愿速释,无不留心学习,数日间,即能为矣。公曰: “此赀④本不过数百钱耳,今数日内,循环例换,已赢余若干,除汝饭食外,尚剩有数百钱,汝回去执业。倘再犯,不恕汝也。”偷泣而去,改过迁善者多。间有犯,则杖而后教之,在堂上纺花一月。三犯,则曰:“是不能改矣。”使二役挟之急行千步,以热醋灌之,一碗饮至半,使一人突拍其背,则嗽终身不愈,不能作贼矣,仍纺花以没世⑤。

【注】①公:陆稼书:清朝康熙年间曾任嘉定、灵寿两县知县。②窒碍:阻碍。③咨嗟叹赏:感叹赞赏。 ④赀:通“资”。 ⑤没(mò)世:死。

8.根据要求,完成下列两小题。(6分)

⑴解释下列句中加点词的意思。(4分)

①我所不及 ( ) ②随命仆市棉花斤余 ( )

③是不能改矣( ) ④间有犯,则杖而后教之( )

⑵下列各句与例句中“为”的用法相同的一项是(2分)

例句:小人为贫所迫耳

A.尝奏荐某人为某官(《赵普》) B.今吾嗣为之十二年(《捕蛇者说》)

C.孰为汝多知乎(《<论语>八则》 D.二虫尽为所吞(《幼时记趣》)

9.用“/”标出下面句子的朗读停顿。(各一处。2分)

⑴且 人 人 能 为 之

⑵此 赀 本 不 过 数 百 钱 耳

10.翻译下列句子。(4分)

⑴偷泣而去,改过迁善者多。

译文:__________________________________________________________________________

⑵陟罚臧吾,不宜异同。(《出师表》)

译文:__________________________________________________________________________

11.请用自己的话说说短文中陆知县改造小偷的方法有哪些独到之处。(2分)

_________________________________________________________________________________

(三)阅读《烽火台的诉说》一文,完成12—14题。(10分)

①人类为了生存下去,就需要共同抵御洪水、野兽等灾害和天敌,这时就少不了彼此沟通和协作。在远古时期,由于没有文字,人们之间的信息交流主要是靠声音和肢体语言;在我国的殷商时期,出现了“击鼓传声”的通信方式;后来人们开始兴建烽火台,出现了用火光和烟雾传递信息的办法。

②今天,人们在游览雄伟壮观的万里长城时,依然可以看到修建在制高点上、形似碉堡的方形建筑,那就是烽火台。不过,烽火台的历史要比长城还要久远。

③一般来说,我国历史上的烽火台是在西周时期出现的。据史料记载,在周朝时,中央与各诸侯国都在边疆或通往边疆的道路上每隔一定距离就修筑一座烽火台。烽火台上堆满了柴草,哨兵一旦发现有外族入侵,便点燃柴草以烽火报警。各路诸侯见到后,就会派兵前来接应,同御外敌。

④说到这里,很多人都会想起《东周列国志》中一个很有名的故事——烽火戏诸侯。故事片说的是荒淫无度的周幽王自从得到美人褒姒之后,便整天想尽办法来博得褒姒开心一笑,可美人一直无动于衷。有个近臣献计说,当年先王为了防备西戎入侵,在骊山之巅建有20余处烽火台,每当有贼寇侵犯时,烽火台便点火示警,火光、烟雾直冲霄汉,甚为壮观。附近诸侯见此情景,无不发兵相救。这些年为,天下太平,已多年不见烽火点燃,如果君王偕王后同游骊山,夜举烽火,这时诸侯援兵必至,至而无寇,王后必笑无疑。昏庸的幽王居然听从了这位近臣的馊主意,其下场我们也都知道了,周幽王命丧西戎刀下,褒姒也在劫难逃。西周从此走向了灭亡之路。

⑤西周的灭亡并不意味着以烽火通报军情的历史就经终结。相反,到了汉代,烽火台的建设规模更大了,使用规则也进一步完备了。用土木筑成的被称为“烽燧”的烽火台,在边陲重镇和交通要道上随处可见。今天,在新疆库车县境内,还留存着一座汉代烽燧,其雄伟的气势可使我们约略窥见当时烽火通信的盛状。那时,烽火台的使用也有了较为完备的规则。白天发现有外敌入侵时,哨兵就在烽燧上燃起柴草或狼粪,其烟直上不散,远远地就能被人看见,人们称之为“狼烟”或“烽烟”;夜间则点燃柴草,以火光报警。点燃的烽火还可以悄悄告诉你一些简单的信息:放一道烽火,表示入侵者在500人以下;放两道烽火,则表示入侵者在500人以上。

⑥在古代,烽火总是与战争联系在一起,烽火出现,便意味着战争来临。南朝吴均有诗句“羽檄起边庭,烽火乱如萤”,大意是说军情文书从边疆传来,报警的烽火像萤火虫一样乱飞;唐代大诗人杜甫的《春望》中也有“烽火连三月,家书抵万金”的名句。这些都是当时紧张气氛的生动写照。

⑦之所以在战争中使用烽火,是因为它传递信息的速度很快。汉武帝时,大将卫青和霍去病率大军出征匈奴时,就以烽火作为进军信号。据《汉书》记载,仅一天时间,烽火信号便可以从当时的河西(今甘肃省)传到辽东,途经千余里。

⑧用烽火报警的通信方式一直延续了多个朝代,直至清朝末年。随着电报、电话等现代通信方式的出现,古老的烽火通信终于销声匿迹,退出了历史舞台。 (取材于陈芳烈的作品)

12.结合全文,简要说说我国“烽火通信”方式从出现到消亡的过程。(3分)

________________________________________________________________________________

13.第⑤段和第⑦段中两个加点的词语分别体现出说明文语言的什么特点?请加以分析。(4分)

⑴悄悄告诉:____________________________________________________________________

⑵据《汉书》记载:_____________________________________________________________

14.作者在说明过程中或讲述故事,或引用诗句,请任选一个方面,请举例分析其作用。(3分)

________________________________________________________________________________

(四)阅读《从历史中学什么》一文,完成15—17题。(10分)

①历史是一株古树,斑驳中隐含着清晰的年轮;历史是一部旧书,久远中弥漫着醉人的馨香;历史是一位长者,沧桑中印记着丰富的过往。我们应该以科学的态度对待历史,把握其精要,从中获得实实在在的教益。

②学会一种思维——历史思维。人类历史长河漫漫,气象万千,如果不懂历史思维,不掌握科学的方法论,极有可能迷失在资料与细节的汪洋之中。因此,学习历史,首先学会运用历史思维,掌握历史的辩证法。历史思维主要包括三点:一是长时段的视域。观察问题,不能局限于一时一事,不能基于个别时段的历史现象,轻率作出长时段的历史结论。要坚持将研究对象置于较长的历史时期冷静观察、深入分析。二是整体的视域。不能见孤木以为森林,不能用局部的考察代替整体的把握,更不能用个别案例的结论代替对全局的认识。三是发展的眼光。不能把研究对象静止化,要善于从纷繁变幻的社会现象中探索变化原因、发现变化规律、把握变化本质。掌握了历史思维,做事就会着眼长远,不斤斤计较于一时得失;就会善谋全局、总揽八方,不因枝节失大体;就会因时应变,善于引领潮流,“不畏浮云遮望眼”。

③掌握一种本领——鉴古知今。人们记录历史,研究历史,绝非仅为发思古之幽情。司马迁说写史是“述往事,思来者”。他的《史记》令古今迷惘者悬崖勒马,迷途知返。“前事不忘后事之师”,学习历史,可了解治乱盛衰之源,通晓兴衰成败之道。以史为鉴,服务当前,以史经世。德国总统勃朗特在二战之后向犹太死难者的惊世一跪,不仅没有辱没他以及德意志民族的形象,反而使他的形象更加高大;相反,日本国家首脑参拜“靖国神社”,祭拜二战要犯,即便他们翻扣了历史这面镜子,但勃朗特这面镜子却折射出一部分日本人对待历史的态度。事实上,无论个人还是国家,我们都要从演变的历史中,从前人处理、应对的成败得失中,学到有益的东西。我们必须回望历史,审慎判定所处的时代方位。

④养成一种品格——砥砺气节。人类历史之河波澜壮阔、奔腾浩瀚,个人在其中不过是沧海一粟。一个真正懂得历史的人,不会过分在意一己荣辱得失,而更关心这条长河的未来走向。如古人所说,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。抚今追昔,会感受到一股贯通古今、回荡于天地之间的浩然正气。学习历史可以使我们开阔胸怀,善于从历史因革损益中、从前人成败利钝中砥砺气节。中国历史具有教化功能,主张通过真实的记载弘扬道德、培育正气、警醒后人。我们应从前人立身行事、所言所行、身世沉浮中,定是非、辨善恶、明得失。

⑤历史是一把严苛的标尺,度量分毫误差;历史又是一眼灵动的清泉,滋养贫瘠的心田。

15.选文的中心论点是什么?(2分)

_________________________________________________________________________________

16.用简洁的语言概括选文②段的论证思路。(4分)

_________________________________________________________________________________

17.选文③段中画线句运用了什么论证方法?有什么作用?(4分)

_________________________________________________________________________________

(五)阅读刘国芳的《迷路》一文,完成18—21题。(20分)

①我小时候迷过一次路。

②那天我一个人在外面玩。我走了很远,来到了一条河堤上。但再远,我也认识回家的路,因为这地方我来过,大人带我来过几次,我知道回家的路:沿堤往回走,过一座桥后往左拐,就能走到我住的新大街。

③这样熟的地方我当然不担心迷路。

④在河堤上我没再走,就在河堤上玩。差不多是夏天了,美丽的蝴蝶从很远的地方飞来又飞往很美的地方,也有的蝴蝶不再飞往远处了,停下来。蝴蝶停下来的地方更美——那是美丽的花丛。与蝴蝶一起飞来的还有蜻蜓,它们飞在很高的天空,把天空装点得多彩多姿。这是一个很美的夏天,花红草绿,蝴蝶起舞,蜻蜓翩跹。

⑤一个老人,在我玩着时走了来。近了,老人说:“你知道新大街怎么走吗?”

⑥我看着老人,点点头,说:“知道,往这边走,过了一座桥后往……”我应该告诉老人往左拐,但话要说出口时,我忽然想骗骗老人——我小时候是个很调皮的孩子,往人水缸里撒过尿,塞过人家的烟囱——这次,我骗起老人来,说:“过了一座桥后往右拐。”老人丝毫没有怀疑,老人谢过我,蹒跚着走去。

⑦我在老人走远后笑起来,老人按我指点的方向走,一定会迷路。我在堤上玩了一阵,也要回家了。回家的路我认得:沿堤往回走,过一座桥后往左拐,就能回到家里。

⑧我按上面的想法往回走。

⑨很快我走到桥边了,又很快,我过了桥。桥那边两条路,往左拐就是回家的路,很快,我走上了这条路。但在这条路上走了一阵,我居然看见了老人,她慢慢吞吞地走在我的前面。见到老人,我立刻明白我走错了,我告诉过老人让她过了桥往右拐,这是骗她的,现在,我看见了老人,说明我跟老人走在同一个方向。

⑩我不能跟着老人走。我转身往回走,走回到桥边时,我拐进了另一条路。

?但在这条路上走了很久很久,我也没走到我住的新大街,而且越走越陌生,我不知道我走到哪里了,也不知道新大街在哪里。

?我迷路了。

?我后来嘤嘤地哭起来,我要回家,但不知道家在哪里。一个大人,过来问我哭什么,我告诉大人,我迷路了。大人让我别哭,然后慢慢诱导我,问我住在哪里。我还记得我住在新大街,我告诉了大人。大人听了,笑起来,大人说你走反了方向。说着大人牵着我,带我回家。

?我回到家后又看见那个老人了,妈妈说那是我外婆。外婆也认出了我,她说你指给我的路是错的,你不认识路,你怎么能不迷路呢?我说外婆你怎么知道我指错了路。外婆说我过了桥又问了别人,人家告诉我往左边走。

?我明白我为什么会迷路了。

18.读完小说,请补充完整情节的概括,每项不超过10字。(4分)

开端:“我”在河堤上玩

发展:____________________________________________

高潮:____________________________________________

结局:外婆说明原因,“我”明白自己为什么迷路。

19.按照要求完成下列两小题。(7分)

⑴文题“迷路”言简意深,一语双关,请你把它的两层意思告诉大家。(4分)

_______________________________________________________________________________

⑵文章第④段的景物描写有何作用?(3分)

_______________________________________________________________________________

20.下列对本文的理解和分析不正确的一项是(3分)

A.小说通过“我”小时候的一个小故事,以小见大,揭示了出于自私和玩弄等不够阳光、健康的欲念害人,最终也会害己的道理。

B.本文主要运用了对比的手法,如开头写“我”坚信自己认识回家的路,与后来“我”却迷了路形成对比等,使原本简单的故事情节显得起伏跌宕。

C.文中划线句子中“笑”,反映了“我”自私自利,品质败坏。

D.小说以第一人称的手法来叙述,语言朴实无华,不事雕琢,读来真实可信,亲切自然。

21.阅读下面链接材料,回答后面问题。(6分)

【链接材料】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。……

……太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。 (陶渊明《桃花源记》)

同样是“迷路”情节的设计,本文与链接材料中各自有何用意?

本文:___________________________________________________________________________

链接材料:_______________________________________________________________________

三、作文(60分)

海滩上,小男孩在欢快地追逐着浪花。一旁的妈妈笑着对爸爸说:“瞧,这毫无意义的事,孩子也玩得不亦乐乎。”爸爸正色道:“追逐快乐不也是意义么?”

22.请以“追逐快乐”为题目,写一篇文章。

要求:⑴文体不限(诗歌除外);

⑵不少于600字,不出现真实的校名、地名、人名;

⑶书写工整、规范。(4分)

三校2015~2016学年度第二学期第一次月度联考

九 年 级 语 文 参 考 答 案

1、唤 湛 悠 缤(4分) 2、B(2分) 3、C(2分)

4、①桑榆非晚 ②树德务滋 ③不见曦月 ④一年之计在于春

⑤黑云压城城欲摧 甲光向日金麟开 大漠孤烟直 长河落日圆 (8分)

5、⑴①打败不来夫斯古帝国的入侵(打败敌人的入侵) ②皇宫救火(2分)

刺瞎(剜去)双眼,或刺瞎双眼,再慢慢饿死(1分)

⑵D(3分)

6、【活动一】示例:学生对“个性”“品牌”两项着装取向的认可度高,老师则较低;老师对“整洁”“朴素”两项着装取向的认可度高,学生则较低。(2分)

【活动二】示例:同学们,我代表我们(咱们)班参加了学校的座谈会,校领导就同学们(大家)在学校着装问题提出了以下几点要求:一要讲求文明礼仪,二要展示良好的校风校貌,三要注意身份和场合。(4分)

【活动三】示例一:着装整洁堪称道 示例二:整洁美观显风貌(2分)

7.⑴C(2分)

⑵悠然(悠闲)、惆怅(怅惘)(每点1分,意思对即可。2分)

⑶示例:①听觉与视觉相结合,前句写傍晚秋声万壑起,是耳闻;后句写数峰默默伫立在夕阳里,是目睹。“有声”与“无语”两种不同的境界相映成趣,越发显示出山村傍晚的沉寂,富有情趣。②动静结合,以动衬静。前句写万壑中的晚籁,为动,后句说数峰无语,为静,以晚籁之动衬数峰之静,突出了山村傍晚的宁静美。③用拟人手法,把山峰当作人来写,生动形象,富于情味。(要求手法1分,赏析1分。2分。如从对偶、借景抒情等角度赏析,言之成理也可)

8、⑴①比得上 ②买 ③这,这种人,这人 ④偶尔 (4分) ⑵D(2分)

9、⑴且 / 人 人 能 为 之(1分)

⑵此 赀 本 / 不 过 数 百 钱 耳 (1分)

10、⑴小偷哭着离开,改掉偷盗的毛病变好的人很多。(2分)

⑵升降官吏,评论人物,不应该因在宫中或府中而异(不同)。(2分)

11、重视感化教育;教以谋生之法;断其做贼后路,致其终生无法偷盗。(任两点。2分)

12、答案示例:(大约)西周时期,烽火台出现;汉代,烽火台建设规模更大,使用规则进一步完善;清朝末年,延续使用多个朝代的烽火通信方式消失。

13、答案示例:⑴“悄悄告诉”运用拟人的修辞手法,将“烽火台”拟人化,(1分)体现出说明文语言生动形象的特点(1分)。

⑵“据《汉书》记载”说明烽火一天传递千余里的说法是有据可查的(1分),体现出说明文语言准确、严谨的特点(1分)。

14、答案示例1:文中讲述烽火戏诸侯的历史故事(1分),(运用举例子的说明方法,)具体说明烽火台在古代战争中的报警作用(1分)。这亲写使文章内容更加生动,增加文章的可读性,提高读者的阅读兴趣(1分)。

答案示例2:文中引用吴均的诗句“羽檄起边庭,烽火乱如萤”(杜甫的诗句“烽火连三月,家书抵万金”)(1分),(运用引用的说明方法,)具体真实地说明在古代烽火是与战争密切相连的(1分)。这样写增加了文章的文学色彩(可读性),提高读者的阅读兴趣(1分)。

15、我们应该以科学的态度对待历史,把握其精要,从文中获得实实在在的教益。(2分)

16、首先提出分论点:要学会历史思维(1分),接着分析要有历史思维的原因(1分),然后从三方面阐释了历史思维的含义(1分),最后总结掌握历史思维的意义(1分)。

17、对比论证和举例论证(2分)。列举了德国总理勃朗特惊世一跪和日本首脑参拜“靖国神社”的事例,并将两事例对比,表现了二者对待历史的不同态度(1分);具体突出地证明了本段要掌握鉴古知今本领的观点,进而证明了本文的中心论点(1分)。

18、发展:老人问路,“我”故意指错路。(2分)

高潮:“我”迷了路,被人送回家。(2分)

19、⑴一是“我”想让别人迷路,结果是“我”自已迷失了回家的路;二是“我”迷失了善良本性之路。(各2分,4分)

⑵借景物描写,渲染“我”的愉快心情,与后来迷路后“嘤嘤地哭”形成对比。(如答:美丽的景物与“我”不够阳光、健康的欲念形成强烈的反差,也对。3分)

20、C(3分)(不能说是品质败坏,只能说是调皮,喜欢恶作剧)

21、本文:借“迷路”蕴含着一个浅显而又深刻的道理:迷失良知,把自己的“快乐”建立在别人的“痛苦”之上,早晚会遭到报应,也告诉我们不要伤害别人,应该保持一颗善良的心。(意对即可。3分)

链接材料:开始渔人的迷路,为下文误入桃花源埋下伏笔。渔人出而复寻“迷路”,暗示了桃花源在现实生活中是不存在的,同时为桃花源笼上了神秘色彩。(3分)

九 年 级 语 文 试 题

(考试时间:150分钟,满分:150分) 成绩

说明:请将所有试题的答案填写到答卷相应区域内,否则无效。

一、积累与运用(共30分)

1.根据拼音在田字格内写出相应的汉字。(4分)

春天来了,窗外斑鸠的声声啼鸣,huàn醒了我对儿时故乡的回忆。在zhàn蓝的天空下,在绿色的田野上,故乡的春天yōu闲宁静得如同一个天然的大花篮,里面盛满了五彩bīn纷的鲜花。

2.下列标点符号使用有错误的一项是(2分)

A.“真是一个粗心的孩子!”他忽然又叹息一声,“唉,谁又不是这样呢?”

B.四月的家乡,美不胜收,油菜花啦、樱花啦、梨花啦,竞相开放,姹紫嫣红。

C.《本命年的回想》选自《夜光杯散文精选》(文汇出版社2000年版),有改动。

D.大块新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。

3.下列各项中有没语病的一项是(2分)

A.2015年米兰世博会秉承以往世博会“可持续发展”这一核心理念,反映了各国人民探索人类发展路径、追求幸福生活。

B. 生活阅历越丰富,越有助于人们对文学作品的深刻理解和全面感知。

C.《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,讲述了一个敢于冲破封建礼教的禁锢而追求美好爱情的故事。

D.梵·高在绘画中经常使用一种鲜明的黄色,被视为他的“艺术签名”之一。

4.根据提示补写名句或填写课文原句。(①—④每题1分,第⑤题4分。8分)

①东隅已逝,____________________。 ②______________,除恶务本。

③自非亭午夜分,__________________。

④“______________________”,刚起头儿,有的是工夫,有的是希望。

⑤“白马秋风塞上”,边塞奇异独特的风光历来吸引了无数文人墨客。李贺《雁门太守行》中的“______________,______________”描绘出敌军兵临城下,将士们严阵以待的情景;王维《使至塞上》中的“______________,______________”则描绘出一派雄浑壮阔的风光。

5.名著阅读。(6分)

⑴在小人国,一位相当重要的人物对格列佛说:“应该承认皇帝陛下多次表现宽大为怀,一再强调你建立的功绩,竭力想减轻你的罪责。财政大臣和海军大将却要把你处死……”这里的“功绩”有___________、___________,王国对格列佛最终的处理意见是__________。(3分)

⑵下列关于文学名著内容及常识的表述,说法有错误的一项是(3分)

A.《钢铁是怎样炼成的》中的主人公保尔始终是一位斗士形象,特别是在遭受了双目失明、瘫痪在床的沉重打击之后,他凭借着惊人的毅力从事文学创作。

B.林冲是《水浒传》中的人物,绰号“豹子头”,他武艺高强,但安分守己,懦弱隐忍,逆来顺受,因被高俅陷害,被一步步逼上梁山。

C.《西游记》中的孙悟空善变。他成功将四棵柳树变成了师徒四人冒名顶替;但自己变成土地庙时,将尾巴变作一根旗杆,竖在土地庙后面,被真君识破。

D.《阿长与〈山海经〉》这篇散文,写了阿长与“我”之间的许多往事,如讲美女蛇的故事,让“我”吃福橘,给我买《山海经》以及一起寻蝉蜕等,表现出她的热情好事与心地善良。

6.专题与语文实践活动。(8分)

为把“八礼四仪“教育引向深入,学校准备举行以“文明着装传承美德“为主题的综合性学习活动。

【活动一:明“服之仪”】仔细阅读下面的表格,回答下面的问题。(2分)

对中学生着装取向的认可度的调查统计表

学生

老师

对“整洁”取向的认可度

39﹪

96﹪

对“朴素”取向的认可度

13﹪

85﹪

对“个性”取向的认可度

94﹪

16﹪

对“品牌”取向的认可度

82﹪

37﹪

在对“中学生着装取向的认可度”方面,学生与老师有什么不同?请简要概括。

_______________________________________________________________________________

【活动二:话“服之礼”】下面是学校领导在“关于学生着装问题座谈会”上的讲话。作为参会代表,请你将讲话要点转述给你们班同学。要求:①转述前须有开场白;②完整准确;③要点突出。(4分)

讲话内容

最近,有些学生穿着有涂鸦的衣服或“乞丐服”来上学,这种做法是不妥的。作为一名中学生,着装应符合《中学生日程行为规范》的要求。首先,要讲求文明礼仪。服装是无声的语言。一个人的着装体现着他的态度、修养、品格和气质。其次,要展示良好的校风校貌。个人着装是校园文化的名片,是学校形象的展现,是学校精神的载体。最后,要注意身份和场合。学校是你们学习文化知识,丰富和成就自我的地方。着装文明得体更有助于你们健康快乐的成长。

【活动三:传“服之道”】请在下面横线上,写一个含有“整洁”一词的句子,完成下面的宣传语。要求:根据已有句子特点及句末用韵特点补写。(2分)

自尊自爱重仪表,_______________________。

朴素自然是本色,端庄大方树风标。

女子淑雅有修养,男儿飒爽展英豪。

青春飞扬添活力,品格精神最重要。

二、阅读理解(共60分)

(一)阅读王禹偁①《村行》一诗,完成第7题。(6分)

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴②长。万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨③叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。何事吟余忽惆怅,村桥原④树似吾乡。

【注】①王禹偁(chēng):北宋白体诗人、 散文家。 ②野兴:指陶醉于山林美景的乐趣。

③棠梨,又名白梨、白棠。落叶乔木,木质优良,叶含红色。④原:原野。

7.⑴下列诗句与本诗所写景物属同一季节的是(2分)

A.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

B.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

D.海日生残夜,江春入旧年。

⑵本诗中作者的感情经历了一个由__________到_________的变化过程。(分别用一个词来形容作者的心情) (2分)

⑶颔联“万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳”是历来传诵的名句,请分析这两句的妙处。(2分)

________________________________________________________________________________

(二)阅读下面文言语段,完成8—11题。(14分)

公①无事,带一书一役,挨村讲乡约,参以时事,民皆乐听,浅直易从,无窒碍②难行者。遇孝慈节义之人,立即表扬,且为之咨嗟叹赏③曰:“我所不及。”凡获小偷到案,则曰:“汝亦有人心者也,何至为此?”偷曰:“小人为贫所迫耳。”公曰:“是不难。为利之最厚者,莫如纺织,且人人能为之。”随命仆市棉花斤余,使偷在堂右,教以纺花之法。曰:“能,即释汝;不能,即惰也,罪加倍。”偷愿速释,无不留心学习,数日间,即能为矣。公曰: “此赀④本不过数百钱耳,今数日内,循环例换,已赢余若干,除汝饭食外,尚剩有数百钱,汝回去执业。倘再犯,不恕汝也。”偷泣而去,改过迁善者多。间有犯,则杖而后教之,在堂上纺花一月。三犯,则曰:“是不能改矣。”使二役挟之急行千步,以热醋灌之,一碗饮至半,使一人突拍其背,则嗽终身不愈,不能作贼矣,仍纺花以没世⑤。

【注】①公:陆稼书:清朝康熙年间曾任嘉定、灵寿两县知县。②窒碍:阻碍。③咨嗟叹赏:感叹赞赏。 ④赀:通“资”。 ⑤没(mò)世:死。

8.根据要求,完成下列两小题。(6分)

⑴解释下列句中加点词的意思。(4分)

①我所不及 ( ) ②随命仆市棉花斤余 ( )

③是不能改矣( ) ④间有犯,则杖而后教之( )

⑵下列各句与例句中“为”的用法相同的一项是(2分)

例句:小人为贫所迫耳

A.尝奏荐某人为某官(《赵普》) B.今吾嗣为之十二年(《捕蛇者说》)

C.孰为汝多知乎(《<论语>八则》 D.二虫尽为所吞(《幼时记趣》)

9.用“/”标出下面句子的朗读停顿。(各一处。2分)

⑴且 人 人 能 为 之

⑵此 赀 本 不 过 数 百 钱 耳

10.翻译下列句子。(4分)

⑴偷泣而去,改过迁善者多。

译文:__________________________________________________________________________

⑵陟罚臧吾,不宜异同。(《出师表》)

译文:__________________________________________________________________________

11.请用自己的话说说短文中陆知县改造小偷的方法有哪些独到之处。(2分)

_________________________________________________________________________________

(三)阅读《烽火台的诉说》一文,完成12—14题。(10分)

①人类为了生存下去,就需要共同抵御洪水、野兽等灾害和天敌,这时就少不了彼此沟通和协作。在远古时期,由于没有文字,人们之间的信息交流主要是靠声音和肢体语言;在我国的殷商时期,出现了“击鼓传声”的通信方式;后来人们开始兴建烽火台,出现了用火光和烟雾传递信息的办法。

②今天,人们在游览雄伟壮观的万里长城时,依然可以看到修建在制高点上、形似碉堡的方形建筑,那就是烽火台。不过,烽火台的历史要比长城还要久远。

③一般来说,我国历史上的烽火台是在西周时期出现的。据史料记载,在周朝时,中央与各诸侯国都在边疆或通往边疆的道路上每隔一定距离就修筑一座烽火台。烽火台上堆满了柴草,哨兵一旦发现有外族入侵,便点燃柴草以烽火报警。各路诸侯见到后,就会派兵前来接应,同御外敌。

④说到这里,很多人都会想起《东周列国志》中一个很有名的故事——烽火戏诸侯。故事片说的是荒淫无度的周幽王自从得到美人褒姒之后,便整天想尽办法来博得褒姒开心一笑,可美人一直无动于衷。有个近臣献计说,当年先王为了防备西戎入侵,在骊山之巅建有20余处烽火台,每当有贼寇侵犯时,烽火台便点火示警,火光、烟雾直冲霄汉,甚为壮观。附近诸侯见此情景,无不发兵相救。这些年为,天下太平,已多年不见烽火点燃,如果君王偕王后同游骊山,夜举烽火,这时诸侯援兵必至,至而无寇,王后必笑无疑。昏庸的幽王居然听从了这位近臣的馊主意,其下场我们也都知道了,周幽王命丧西戎刀下,褒姒也在劫难逃。西周从此走向了灭亡之路。

⑤西周的灭亡并不意味着以烽火通报军情的历史就经终结。相反,到了汉代,烽火台的建设规模更大了,使用规则也进一步完备了。用土木筑成的被称为“烽燧”的烽火台,在边陲重镇和交通要道上随处可见。今天,在新疆库车县境内,还留存着一座汉代烽燧,其雄伟的气势可使我们约略窥见当时烽火通信的盛状。那时,烽火台的使用也有了较为完备的规则。白天发现有外敌入侵时,哨兵就在烽燧上燃起柴草或狼粪,其烟直上不散,远远地就能被人看见,人们称之为“狼烟”或“烽烟”;夜间则点燃柴草,以火光报警。点燃的烽火还可以悄悄告诉你一些简单的信息:放一道烽火,表示入侵者在500人以下;放两道烽火,则表示入侵者在500人以上。

⑥在古代,烽火总是与战争联系在一起,烽火出现,便意味着战争来临。南朝吴均有诗句“羽檄起边庭,烽火乱如萤”,大意是说军情文书从边疆传来,报警的烽火像萤火虫一样乱飞;唐代大诗人杜甫的《春望》中也有“烽火连三月,家书抵万金”的名句。这些都是当时紧张气氛的生动写照。

⑦之所以在战争中使用烽火,是因为它传递信息的速度很快。汉武帝时,大将卫青和霍去病率大军出征匈奴时,就以烽火作为进军信号。据《汉书》记载,仅一天时间,烽火信号便可以从当时的河西(今甘肃省)传到辽东,途经千余里。

⑧用烽火报警的通信方式一直延续了多个朝代,直至清朝末年。随着电报、电话等现代通信方式的出现,古老的烽火通信终于销声匿迹,退出了历史舞台。 (取材于陈芳烈的作品)

12.结合全文,简要说说我国“烽火通信”方式从出现到消亡的过程。(3分)

________________________________________________________________________________

13.第⑤段和第⑦段中两个加点的词语分别体现出说明文语言的什么特点?请加以分析。(4分)

⑴悄悄告诉:____________________________________________________________________

⑵据《汉书》记载:_____________________________________________________________

14.作者在说明过程中或讲述故事,或引用诗句,请任选一个方面,请举例分析其作用。(3分)

________________________________________________________________________________

(四)阅读《从历史中学什么》一文,完成15—17题。(10分)

①历史是一株古树,斑驳中隐含着清晰的年轮;历史是一部旧书,久远中弥漫着醉人的馨香;历史是一位长者,沧桑中印记着丰富的过往。我们应该以科学的态度对待历史,把握其精要,从中获得实实在在的教益。

②学会一种思维——历史思维。人类历史长河漫漫,气象万千,如果不懂历史思维,不掌握科学的方法论,极有可能迷失在资料与细节的汪洋之中。因此,学习历史,首先学会运用历史思维,掌握历史的辩证法。历史思维主要包括三点:一是长时段的视域。观察问题,不能局限于一时一事,不能基于个别时段的历史现象,轻率作出长时段的历史结论。要坚持将研究对象置于较长的历史时期冷静观察、深入分析。二是整体的视域。不能见孤木以为森林,不能用局部的考察代替整体的把握,更不能用个别案例的结论代替对全局的认识。三是发展的眼光。不能把研究对象静止化,要善于从纷繁变幻的社会现象中探索变化原因、发现变化规律、把握变化本质。掌握了历史思维,做事就会着眼长远,不斤斤计较于一时得失;就会善谋全局、总揽八方,不因枝节失大体;就会因时应变,善于引领潮流,“不畏浮云遮望眼”。

③掌握一种本领——鉴古知今。人们记录历史,研究历史,绝非仅为发思古之幽情。司马迁说写史是“述往事,思来者”。他的《史记》令古今迷惘者悬崖勒马,迷途知返。“前事不忘后事之师”,学习历史,可了解治乱盛衰之源,通晓兴衰成败之道。以史为鉴,服务当前,以史经世。德国总统勃朗特在二战之后向犹太死难者的惊世一跪,不仅没有辱没他以及德意志民族的形象,反而使他的形象更加高大;相反,日本国家首脑参拜“靖国神社”,祭拜二战要犯,即便他们翻扣了历史这面镜子,但勃朗特这面镜子却折射出一部分日本人对待历史的态度。事实上,无论个人还是国家,我们都要从演变的历史中,从前人处理、应对的成败得失中,学到有益的东西。我们必须回望历史,审慎判定所处的时代方位。

④养成一种品格——砥砺气节。人类历史之河波澜壮阔、奔腾浩瀚,个人在其中不过是沧海一粟。一个真正懂得历史的人,不会过分在意一己荣辱得失,而更关心这条长河的未来走向。如古人所说,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。抚今追昔,会感受到一股贯通古今、回荡于天地之间的浩然正气。学习历史可以使我们开阔胸怀,善于从历史因革损益中、从前人成败利钝中砥砺气节。中国历史具有教化功能,主张通过真实的记载弘扬道德、培育正气、警醒后人。我们应从前人立身行事、所言所行、身世沉浮中,定是非、辨善恶、明得失。

⑤历史是一把严苛的标尺,度量分毫误差;历史又是一眼灵动的清泉,滋养贫瘠的心田。

15.选文的中心论点是什么?(2分)

_________________________________________________________________________________

16.用简洁的语言概括选文②段的论证思路。(4分)

_________________________________________________________________________________

17.选文③段中画线句运用了什么论证方法?有什么作用?(4分)

_________________________________________________________________________________

(五)阅读刘国芳的《迷路》一文,完成18—21题。(20分)

①我小时候迷过一次路。

②那天我一个人在外面玩。我走了很远,来到了一条河堤上。但再远,我也认识回家的路,因为这地方我来过,大人带我来过几次,我知道回家的路:沿堤往回走,过一座桥后往左拐,就能走到我住的新大街。

③这样熟的地方我当然不担心迷路。

④在河堤上我没再走,就在河堤上玩。差不多是夏天了,美丽的蝴蝶从很远的地方飞来又飞往很美的地方,也有的蝴蝶不再飞往远处了,停下来。蝴蝶停下来的地方更美——那是美丽的花丛。与蝴蝶一起飞来的还有蜻蜓,它们飞在很高的天空,把天空装点得多彩多姿。这是一个很美的夏天,花红草绿,蝴蝶起舞,蜻蜓翩跹。

⑤一个老人,在我玩着时走了来。近了,老人说:“你知道新大街怎么走吗?”

⑥我看着老人,点点头,说:“知道,往这边走,过了一座桥后往……”我应该告诉老人往左拐,但话要说出口时,我忽然想骗骗老人——我小时候是个很调皮的孩子,往人水缸里撒过尿,塞过人家的烟囱——这次,我骗起老人来,说:“过了一座桥后往右拐。”老人丝毫没有怀疑,老人谢过我,蹒跚着走去。

⑦我在老人走远后笑起来,老人按我指点的方向走,一定会迷路。我在堤上玩了一阵,也要回家了。回家的路我认得:沿堤往回走,过一座桥后往左拐,就能回到家里。

⑧我按上面的想法往回走。

⑨很快我走到桥边了,又很快,我过了桥。桥那边两条路,往左拐就是回家的路,很快,我走上了这条路。但在这条路上走了一阵,我居然看见了老人,她慢慢吞吞地走在我的前面。见到老人,我立刻明白我走错了,我告诉过老人让她过了桥往右拐,这是骗她的,现在,我看见了老人,说明我跟老人走在同一个方向。

⑩我不能跟着老人走。我转身往回走,走回到桥边时,我拐进了另一条路。

?但在这条路上走了很久很久,我也没走到我住的新大街,而且越走越陌生,我不知道我走到哪里了,也不知道新大街在哪里。

?我迷路了。

?我后来嘤嘤地哭起来,我要回家,但不知道家在哪里。一个大人,过来问我哭什么,我告诉大人,我迷路了。大人让我别哭,然后慢慢诱导我,问我住在哪里。我还记得我住在新大街,我告诉了大人。大人听了,笑起来,大人说你走反了方向。说着大人牵着我,带我回家。

?我回到家后又看见那个老人了,妈妈说那是我外婆。外婆也认出了我,她说你指给我的路是错的,你不认识路,你怎么能不迷路呢?我说外婆你怎么知道我指错了路。外婆说我过了桥又问了别人,人家告诉我往左边走。

?我明白我为什么会迷路了。

18.读完小说,请补充完整情节的概括,每项不超过10字。(4分)

开端:“我”在河堤上玩

发展:____________________________________________

高潮:____________________________________________

结局:外婆说明原因,“我”明白自己为什么迷路。

19.按照要求完成下列两小题。(7分)

⑴文题“迷路”言简意深,一语双关,请你把它的两层意思告诉大家。(4分)

_______________________________________________________________________________

⑵文章第④段的景物描写有何作用?(3分)

_______________________________________________________________________________

20.下列对本文的理解和分析不正确的一项是(3分)

A.小说通过“我”小时候的一个小故事,以小见大,揭示了出于自私和玩弄等不够阳光、健康的欲念害人,最终也会害己的道理。

B.本文主要运用了对比的手法,如开头写“我”坚信自己认识回家的路,与后来“我”却迷了路形成对比等,使原本简单的故事情节显得起伏跌宕。

C.文中划线句子中“笑”,反映了“我”自私自利,品质败坏。

D.小说以第一人称的手法来叙述,语言朴实无华,不事雕琢,读来真实可信,亲切自然。

21.阅读下面链接材料,回答后面问题。(6分)

【链接材料】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。……

……太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。 (陶渊明《桃花源记》)

同样是“迷路”情节的设计,本文与链接材料中各自有何用意?

本文:___________________________________________________________________________

链接材料:_______________________________________________________________________

三、作文(60分)

海滩上,小男孩在欢快地追逐着浪花。一旁的妈妈笑着对爸爸说:“瞧,这毫无意义的事,孩子也玩得不亦乐乎。”爸爸正色道:“追逐快乐不也是意义么?”

22.请以“追逐快乐”为题目,写一篇文章。

要求:⑴文体不限(诗歌除外);

⑵不少于600字,不出现真实的校名、地名、人名;

⑶书写工整、规范。(4分)

三校2015~2016学年度第二学期第一次月度联考

九 年 级 语 文 参 考 答 案

1、唤 湛 悠 缤(4分) 2、B(2分) 3、C(2分)

4、①桑榆非晚 ②树德务滋 ③不见曦月 ④一年之计在于春

⑤黑云压城城欲摧 甲光向日金麟开 大漠孤烟直 长河落日圆 (8分)

5、⑴①打败不来夫斯古帝国的入侵(打败敌人的入侵) ②皇宫救火(2分)

刺瞎(剜去)双眼,或刺瞎双眼,再慢慢饿死(1分)

⑵D(3分)

6、【活动一】示例:学生对“个性”“品牌”两项着装取向的认可度高,老师则较低;老师对“整洁”“朴素”两项着装取向的认可度高,学生则较低。(2分)

【活动二】示例:同学们,我代表我们(咱们)班参加了学校的座谈会,校领导就同学们(大家)在学校着装问题提出了以下几点要求:一要讲求文明礼仪,二要展示良好的校风校貌,三要注意身份和场合。(4分)

【活动三】示例一:着装整洁堪称道 示例二:整洁美观显风貌(2分)

7.⑴C(2分)

⑵悠然(悠闲)、惆怅(怅惘)(每点1分,意思对即可。2分)

⑶示例:①听觉与视觉相结合,前句写傍晚秋声万壑起,是耳闻;后句写数峰默默伫立在夕阳里,是目睹。“有声”与“无语”两种不同的境界相映成趣,越发显示出山村傍晚的沉寂,富有情趣。②动静结合,以动衬静。前句写万壑中的晚籁,为动,后句说数峰无语,为静,以晚籁之动衬数峰之静,突出了山村傍晚的宁静美。③用拟人手法,把山峰当作人来写,生动形象,富于情味。(要求手法1分,赏析1分。2分。如从对偶、借景抒情等角度赏析,言之成理也可)

8、⑴①比得上 ②买 ③这,这种人,这人 ④偶尔 (4分) ⑵D(2分)

9、⑴且 / 人 人 能 为 之(1分)

⑵此 赀 本 / 不 过 数 百 钱 耳 (1分)

10、⑴小偷哭着离开,改掉偷盗的毛病变好的人很多。(2分)

⑵升降官吏,评论人物,不应该因在宫中或府中而异(不同)。(2分)

11、重视感化教育;教以谋生之法;断其做贼后路,致其终生无法偷盗。(任两点。2分)

12、答案示例:(大约)西周时期,烽火台出现;汉代,烽火台建设规模更大,使用规则进一步完善;清朝末年,延续使用多个朝代的烽火通信方式消失。

13、答案示例:⑴“悄悄告诉”运用拟人的修辞手法,将“烽火台”拟人化,(1分)体现出说明文语言生动形象的特点(1分)。

⑵“据《汉书》记载”说明烽火一天传递千余里的说法是有据可查的(1分),体现出说明文语言准确、严谨的特点(1分)。

14、答案示例1:文中讲述烽火戏诸侯的历史故事(1分),(运用举例子的说明方法,)具体说明烽火台在古代战争中的报警作用(1分)。这亲写使文章内容更加生动,增加文章的可读性,提高读者的阅读兴趣(1分)。

答案示例2:文中引用吴均的诗句“羽檄起边庭,烽火乱如萤”(杜甫的诗句“烽火连三月,家书抵万金”)(1分),(运用引用的说明方法,)具体真实地说明在古代烽火是与战争密切相连的(1分)。这样写增加了文章的文学色彩(可读性),提高读者的阅读兴趣(1分)。

15、我们应该以科学的态度对待历史,把握其精要,从文中获得实实在在的教益。(2分)

16、首先提出分论点:要学会历史思维(1分),接着分析要有历史思维的原因(1分),然后从三方面阐释了历史思维的含义(1分),最后总结掌握历史思维的意义(1分)。

17、对比论证和举例论证(2分)。列举了德国总理勃朗特惊世一跪和日本首脑参拜“靖国神社”的事例,并将两事例对比,表现了二者对待历史的不同态度(1分);具体突出地证明了本段要掌握鉴古知今本领的观点,进而证明了本文的中心论点(1分)。

18、发展:老人问路,“我”故意指错路。(2分)

高潮:“我”迷了路,被人送回家。(2分)

19、⑴一是“我”想让别人迷路,结果是“我”自已迷失了回家的路;二是“我”迷失了善良本性之路。(各2分,4分)

⑵借景物描写,渲染“我”的愉快心情,与后来迷路后“嘤嘤地哭”形成对比。(如答:美丽的景物与“我”不够阳光、健康的欲念形成强烈的反差,也对。3分)

20、C(3分)(不能说是品质败坏,只能说是调皮,喜欢恶作剧)

21、本文:借“迷路”蕴含着一个浅显而又深刻的道理:迷失良知,把自己的“快乐”建立在别人的“痛苦”之上,早晚会遭到报应,也告诉我们不要伤害别人,应该保持一颗善良的心。(意对即可。3分)

链接材料:开始渔人的迷路,为下文误入桃花源埋下伏笔。渔人出而复寻“迷路”,暗示了桃花源在现实生活中是不存在的,同时为桃花源笼上了神秘色彩。(3分)

同课章节目录