第1课 中国古代政治体制的制度与发展同步练习 统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理(含答案))

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治体制的制度与发展同步练习 统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理(含答案)) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-03 14:20:08 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

一、选择题

1.王国维在《殷周制度论》中指出:“周之制度大异于商者,包罗甚广。……其中封建子弟一项,对华夏民族之形成影响巨大。“封建子弟”指的是( )

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.封建专制

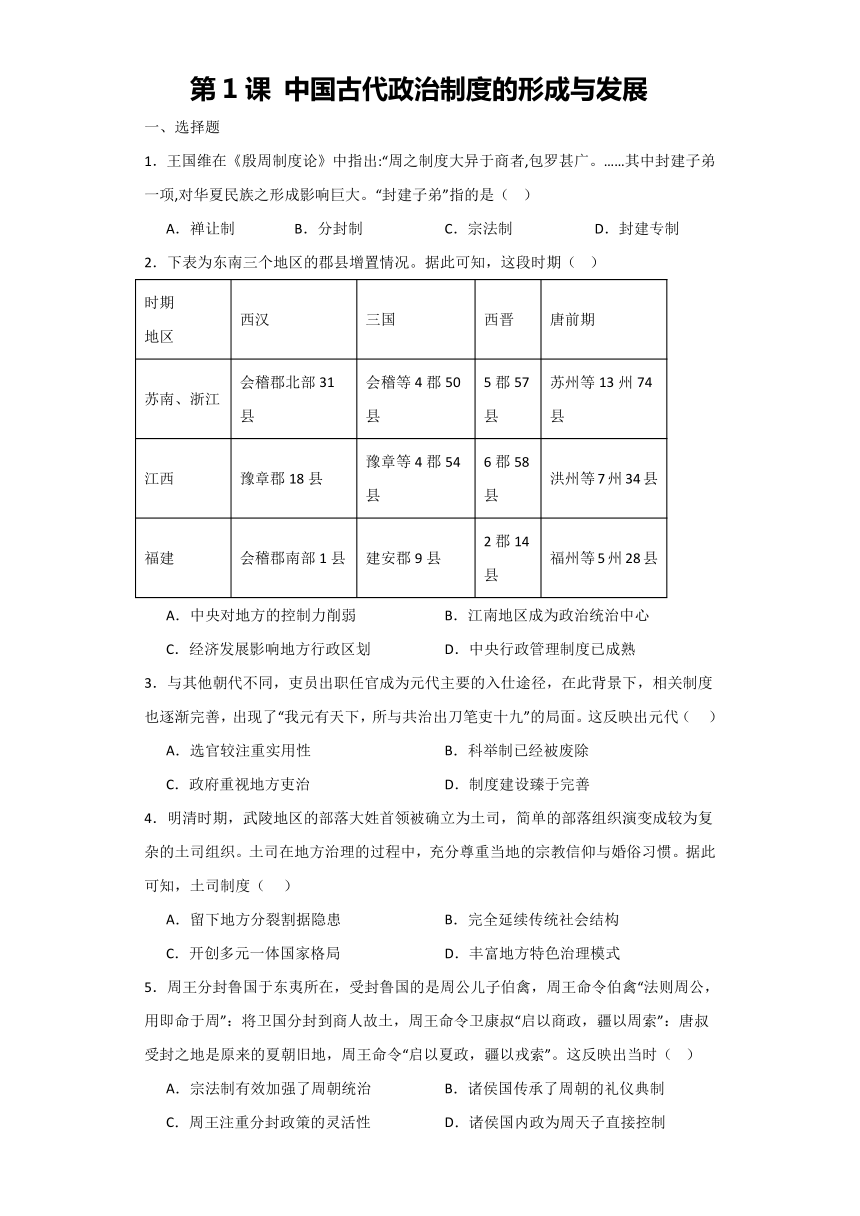

2.下表为东南三个地区的郡县增置情况。据此可知,这段时期( )

时期 地区 西汉 三国 西晋 唐前期

苏南、浙江 会稽郡北部31县 会稽等4郡50县 5郡57县 苏州等13州74县

江西 豫章郡18县 豫章等4郡54县 6郡58县 洪州等7州34县

福建 会稽郡南部1县 建安郡9县 2郡14县 福州等5州28县

A.中央对地方的控制力削弱 B.江南地区成为政治统治中心

C.经济发展影响地方行政区划 D.中央行政管理制度已成熟

3.与其他朝代不同,吏员出职任官成为元代主要的入仕途径,在此背景下,相关制度也逐渐完善,出现了“我元有天下,所与共治出刀笔吏十九”的局面。这反映出元代( )

A.选官较注重实用性 B.科举制已经被废除

C.政府重视地方吏治 D.制度建设臻于完善

4.明清时期,武陵地区的部落大姓首领被确立为土司,简单的部落组织演变成较为复杂的土司组织。土司在地方治理的过程中,充分尊重当地的宗教信仰与婚俗习惯。据此可知,土司制度( )

A.留下地方分裂割据隐患 B.完全延续传统社会结构

C.开创多元一体国家格局 D.丰富地方特色治理模式

5.周王分封鲁国于东夷所在,受封鲁国的是周公儿子伯禽,周王命令伯禽“法则周公,用即命于周”:将卫国分封到商人故土,周王命令卫康叔“启以商政,疆以周索”:唐叔受封之地是原来的夏朝旧地,周王命令“启以夏政,疆以戎索”。这反映出当时( )

A.宗法制有效加强了周朝统治 B.诸侯国传承了周朝的礼仪典制

C.周王注重分封政策的灵活性 D.诸侯国内政为周天子直接控制

6.有学者指出,“秦以郡县治东方,用秦吏奉秦法‘经纬天下’,移风‘濯俗’,结果激起东方社会的反抗,其中楚人表现得最激烈,齐人、赵人次之……而在刘邦重建帝业的过程中,这种区域文化的差异与冲突又一次显现出来。”该学者意在说明( )

A.秦的暴政导致社会矛盾激化 B.汉初实行郡国并行制的必然性

C.国家统一促进官僚政治建立 D.国情差异影响秦汉的制度建设

7.明时,分别以北京、南京为中心的北、南直隶并立;清顺治时期,将南直隶改为江南省,并分设左右布政使管辖南北,后成为安徽、江苏省;乾隆时期,加设江宁布政使。南直隶被一分为三。清政府如此调整的主要目的是( )

A.防止地方势力的膨胀 B.限制省级官员的职权

C.缓解基层官员的冗余 D.增加地方政区的层级

8.“博士”一词战国时就已出现,至秦朝,“博士”指原东方六国的政治代表,秦始皇招揽各国士人,设置博士官,让他们参议朝政,从而组建了参议辅政集团。由此可知,秦朝的博士议政制度( )

A.全面继承战国时期的政治传统 B.体现了权力运行过程中的民主色彩

C.强化了对六国地区的行政控制 D.适应了秦朝初年的实际政治需要

9.明代在各省设置三司,分管军、民、司法监察事务,但是“三司官僚,意见各殊,苟谋非己出,辄多方沮格”,遇到特殊情况中央派京官“巡行天下,安抚军民”。英宗之后,选派高级官员长期“巡抚”一省遂成常态。这说明( )

A.地方制约机制复杂 B.京官地位更加重要

C.官僚队伍高效行政 D.中央集权逐渐完善

10.西周早期的青铜器铭文中有“我闻殷坠命,唯殷边侯甸与殷正百辟,率肆于酒,故丧师已”字样,记载了商内、外之臣僚因沉湎于酒而亡国的教训,其中“殷正百辟”是对内服官的总称,“殷边侯甸”是对外服官的概括。由此可知( )

A.商朝已形成较完备的官制 B.分封制正式确立

C.商王加强对周边地区统治 D.中央集权制形成

11.史载:“唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任……功名著者往往入为宰相。”唐中期后,胡人安禄山先后升(兼)任平卢、范阳、河东节度使,长达十余年没有移地换防。此种情形当时较为普遍。这一变化反映了唐中后期( )

A.君主专制逐渐弱化 B.外轻内重军事格局形成

C.中枢决策发生异变 D.任官体制潜伏割据威胁

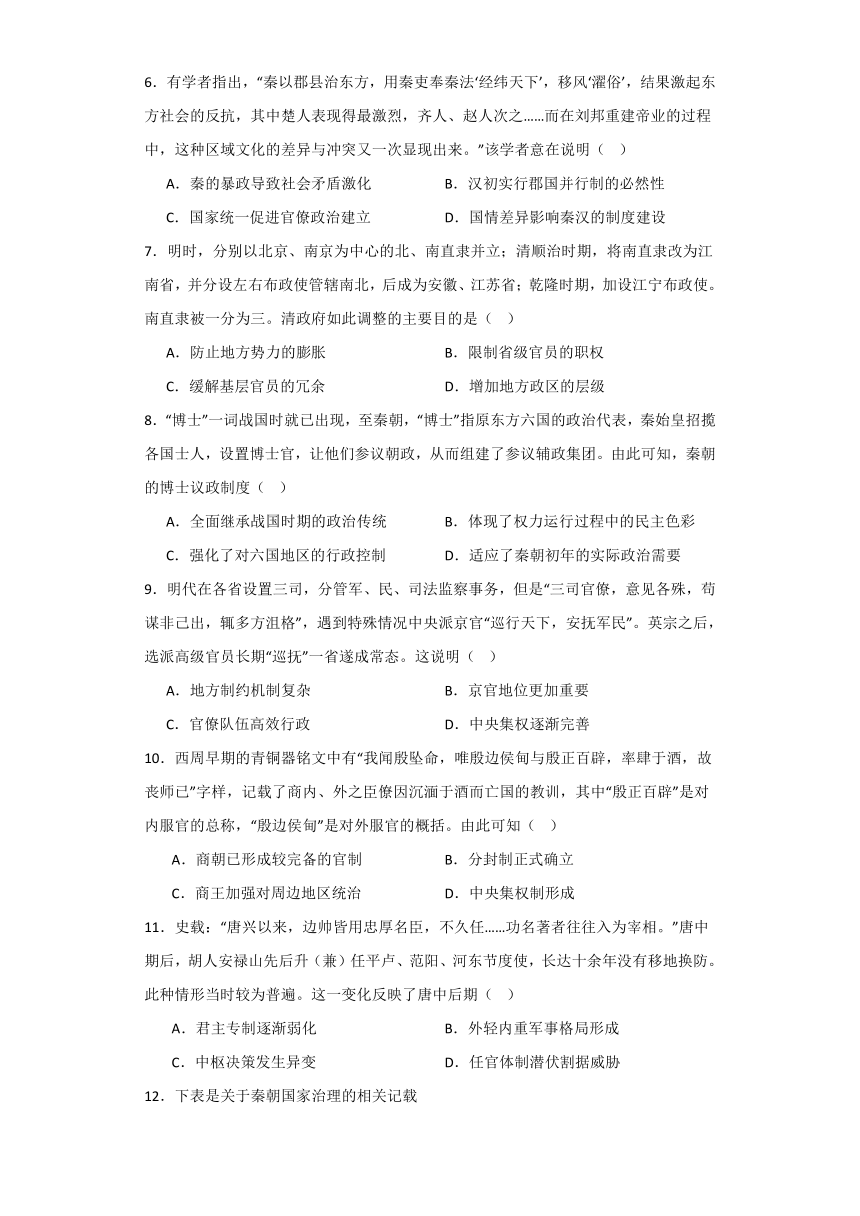

12.下表是关于秦朝国家治理的相关记载

《过秦论》 (西汉贾谊) 《史记·秦始皇本纪》 (西汉司马迁) 《睡虎地秦墓竹简》 (1975年湖北云梦睡虎地秦墓出土)

秦王怀贪鄙之心……不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法……以暴虐为天下始 秦王怀贪鄙之心……不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法……以暴虐为天下始 春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。不夏月,毋敢夜草为灰,取生荔……子告父母、臣妾告主,非公室告,勿听……为人父则兹(慈),为人子则孝

比较表格中材料,得出的认识是( )

A.历史事实因年代久远无法定论 B.历史真伪需进行史料的考辨

C.历史解释可直接判断历史真相 D.考古材料更能反映历史全貌

13.中国古代关于行政区划的基本原则,主要包括山川形变和犬牙交错两条原则。周振鹤在《中国历史政治地理十六讲》一书中指出,在中国历史上,这两条原则是同时并用的,但越到后来,犬牙交错的原则越占上风。这一变化反映了( )

A.地理因素决定了行政区划 B.行政区划调整日益简单化

C.中央集权日趋加强的趋势 D.行政区划调整具有反复性

14.唐朝建立后,政府逐渐重视正史的编修。贞观三年(629年),唐太宗设立秘书内省专职整理修订(唐前)五代史,称其“彰善瘅恶,足为将来之戒”;后又将史馆独立出来,转置到门下省由宰相监修并形成制度。唐朝史馆制度的发展( )

A.说明中央官制日趋完备 B.彰显了以史为鉴的政治智慧

C.表明地方监察体系健全 D.主要得益于史学著作的涌现

15.有学者指出,夏代是个空前广泛的城邦联盟,处于早期国家的第一个发展阶段;商、周则属于第二个阶段,其特征是出现了中央王国和地方族邦的联合体。最适合作为该观点依据的是( )

A.土地私有制取代井田制 B.官僚政治取代世卿世禄

C.王位世袭制取代禅让制 D.分封诸侯取代方国联盟

16.祝官是由上古巫教神灵信仰中的神职人员发展而来的,基本职能是充当人和鬼神交流的媒介西周时期“太祝”属于天子的“天官”系统,具有较高的地位。战国时期祝与史、射、御、医等属于“执技以事上”末吏。这反映出战国时期( )

A.宗法制度受到挑战 B.中央官制的重大变化

C.礼乐制度遭到破坏 D.政治与文化趋向理性

17.《大盂鼎》载:“令汝盂型乃嗣祖南公.....锡乃祖南公旗。”盂所属的南宫家族,从政历史可追溯至周文王时。《孟子·梁惠王下》记载:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。”朱熹《集注》也载:“世臣,累世勋旧之臣,与国同休戚者也。”材料阐述的是( )

A.宗族内部的纷争 B.官位世袭的选官制度

C.分封制度的确立 D.周王对诸侯严格控制

18.唐代初期,政事堂只是宰相们的临时开会场所,原本只有三省的长官出席;后来,唐代的宰相逐渐增多,开会时政事堂人满为患的情况时有发生。这一发展趋势( )

A.推动了相权与君权的平衡

B.利于促进中枢决策科学化

C.表明三省的分工日益明晰

D.是对原始民主传统的践行

二、非选择题

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (元)世祖末成宗初,行省演化为地方最高官府,只是言其性质的基本方面。事实上,行省在具有上述基本性质的同时,仍然长期保留着代表朝廷分驭各地的使命,仍然长期保留着朝廷派出机构的部分性质,元朝人有时还把行省称为“外廷”和“政府”。这正反映了行省所具有的二重性质。

材料二 自元代始,行省区划不惜打破自然地理界限,人为地造成犬牙交错的局面。如五岭地区被纵向切开,以江西、广东合为江西行省,湘、鄂、桂并入湖广行省。于是,五岭不复为凭险割据的条件。

——以上材料摘编自李治安《行省制度研究》

(1)据材料一,指出元朝制度创新的表现及特点。结合所学知识,分析其创新的原因。

(2)据材料二,结合所学知识,指出元朝行政区域划界依据的原则及作用。

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系。……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?概括这种机制在当时的积极作用。

(2)结合所学知识,概括材料二所蕴含的主要意义,概括指出材料一、二所反映的中国早期政治制度的特点。

参考答案:

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.A

8.D

9.D

10.A

11.D

12.B

13.C

14.B

15.D

16.D

17.B

18.B

19.(1)表现:行省制建立。特点:二重性。

原因:疆域辽阔;沿袭传统做法;加强统治需要。

(2)原则:犬牙交错(打破自然地理界限)。

作用:加强军事控制;巩固中央集权;维护国家统一。

20.(1)机制:分封制和宗法制。

作用:稳定统治秩序;维护政治联系。

(2)意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德。

特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合;最高统治集团尚未实现权力的高度集中。

一、选择题

1.王国维在《殷周制度论》中指出:“周之制度大异于商者,包罗甚广。……其中封建子弟一项,对华夏民族之形成影响巨大。“封建子弟”指的是( )

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.封建专制

2.下表为东南三个地区的郡县增置情况。据此可知,这段时期( )

时期 地区 西汉 三国 西晋 唐前期

苏南、浙江 会稽郡北部31县 会稽等4郡50县 5郡57县 苏州等13州74县

江西 豫章郡18县 豫章等4郡54县 6郡58县 洪州等7州34县

福建 会稽郡南部1县 建安郡9县 2郡14县 福州等5州28县

A.中央对地方的控制力削弱 B.江南地区成为政治统治中心

C.经济发展影响地方行政区划 D.中央行政管理制度已成熟

3.与其他朝代不同,吏员出职任官成为元代主要的入仕途径,在此背景下,相关制度也逐渐完善,出现了“我元有天下,所与共治出刀笔吏十九”的局面。这反映出元代( )

A.选官较注重实用性 B.科举制已经被废除

C.政府重视地方吏治 D.制度建设臻于完善

4.明清时期,武陵地区的部落大姓首领被确立为土司,简单的部落组织演变成较为复杂的土司组织。土司在地方治理的过程中,充分尊重当地的宗教信仰与婚俗习惯。据此可知,土司制度( )

A.留下地方分裂割据隐患 B.完全延续传统社会结构

C.开创多元一体国家格局 D.丰富地方特色治理模式

5.周王分封鲁国于东夷所在,受封鲁国的是周公儿子伯禽,周王命令伯禽“法则周公,用即命于周”:将卫国分封到商人故土,周王命令卫康叔“启以商政,疆以周索”:唐叔受封之地是原来的夏朝旧地,周王命令“启以夏政,疆以戎索”。这反映出当时( )

A.宗法制有效加强了周朝统治 B.诸侯国传承了周朝的礼仪典制

C.周王注重分封政策的灵活性 D.诸侯国内政为周天子直接控制

6.有学者指出,“秦以郡县治东方,用秦吏奉秦法‘经纬天下’,移风‘濯俗’,结果激起东方社会的反抗,其中楚人表现得最激烈,齐人、赵人次之……而在刘邦重建帝业的过程中,这种区域文化的差异与冲突又一次显现出来。”该学者意在说明( )

A.秦的暴政导致社会矛盾激化 B.汉初实行郡国并行制的必然性

C.国家统一促进官僚政治建立 D.国情差异影响秦汉的制度建设

7.明时,分别以北京、南京为中心的北、南直隶并立;清顺治时期,将南直隶改为江南省,并分设左右布政使管辖南北,后成为安徽、江苏省;乾隆时期,加设江宁布政使。南直隶被一分为三。清政府如此调整的主要目的是( )

A.防止地方势力的膨胀 B.限制省级官员的职权

C.缓解基层官员的冗余 D.增加地方政区的层级

8.“博士”一词战国时就已出现,至秦朝,“博士”指原东方六国的政治代表,秦始皇招揽各国士人,设置博士官,让他们参议朝政,从而组建了参议辅政集团。由此可知,秦朝的博士议政制度( )

A.全面继承战国时期的政治传统 B.体现了权力运行过程中的民主色彩

C.强化了对六国地区的行政控制 D.适应了秦朝初年的实际政治需要

9.明代在各省设置三司,分管军、民、司法监察事务,但是“三司官僚,意见各殊,苟谋非己出,辄多方沮格”,遇到特殊情况中央派京官“巡行天下,安抚军民”。英宗之后,选派高级官员长期“巡抚”一省遂成常态。这说明( )

A.地方制约机制复杂 B.京官地位更加重要

C.官僚队伍高效行政 D.中央集权逐渐完善

10.西周早期的青铜器铭文中有“我闻殷坠命,唯殷边侯甸与殷正百辟,率肆于酒,故丧师已”字样,记载了商内、外之臣僚因沉湎于酒而亡国的教训,其中“殷正百辟”是对内服官的总称,“殷边侯甸”是对外服官的概括。由此可知( )

A.商朝已形成较完备的官制 B.分封制正式确立

C.商王加强对周边地区统治 D.中央集权制形成

11.史载:“唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任……功名著者往往入为宰相。”唐中期后,胡人安禄山先后升(兼)任平卢、范阳、河东节度使,长达十余年没有移地换防。此种情形当时较为普遍。这一变化反映了唐中后期( )

A.君主专制逐渐弱化 B.外轻内重军事格局形成

C.中枢决策发生异变 D.任官体制潜伏割据威胁

12.下表是关于秦朝国家治理的相关记载

《过秦论》 (西汉贾谊) 《史记·秦始皇本纪》 (西汉司马迁) 《睡虎地秦墓竹简》 (1975年湖北云梦睡虎地秦墓出土)

秦王怀贪鄙之心……不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法……以暴虐为天下始 秦王怀贪鄙之心……不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法……以暴虐为天下始 春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。不夏月,毋敢夜草为灰,取生荔……子告父母、臣妾告主,非公室告,勿听……为人父则兹(慈),为人子则孝

比较表格中材料,得出的认识是( )

A.历史事实因年代久远无法定论 B.历史真伪需进行史料的考辨

C.历史解释可直接判断历史真相 D.考古材料更能反映历史全貌

13.中国古代关于行政区划的基本原则,主要包括山川形变和犬牙交错两条原则。周振鹤在《中国历史政治地理十六讲》一书中指出,在中国历史上,这两条原则是同时并用的,但越到后来,犬牙交错的原则越占上风。这一变化反映了( )

A.地理因素决定了行政区划 B.行政区划调整日益简单化

C.中央集权日趋加强的趋势 D.行政区划调整具有反复性

14.唐朝建立后,政府逐渐重视正史的编修。贞观三年(629年),唐太宗设立秘书内省专职整理修订(唐前)五代史,称其“彰善瘅恶,足为将来之戒”;后又将史馆独立出来,转置到门下省由宰相监修并形成制度。唐朝史馆制度的发展( )

A.说明中央官制日趋完备 B.彰显了以史为鉴的政治智慧

C.表明地方监察体系健全 D.主要得益于史学著作的涌现

15.有学者指出,夏代是个空前广泛的城邦联盟,处于早期国家的第一个发展阶段;商、周则属于第二个阶段,其特征是出现了中央王国和地方族邦的联合体。最适合作为该观点依据的是( )

A.土地私有制取代井田制 B.官僚政治取代世卿世禄

C.王位世袭制取代禅让制 D.分封诸侯取代方国联盟

16.祝官是由上古巫教神灵信仰中的神职人员发展而来的,基本职能是充当人和鬼神交流的媒介西周时期“太祝”属于天子的“天官”系统,具有较高的地位。战国时期祝与史、射、御、医等属于“执技以事上”末吏。这反映出战国时期( )

A.宗法制度受到挑战 B.中央官制的重大变化

C.礼乐制度遭到破坏 D.政治与文化趋向理性

17.《大盂鼎》载:“令汝盂型乃嗣祖南公.....锡乃祖南公旗。”盂所属的南宫家族,从政历史可追溯至周文王时。《孟子·梁惠王下》记载:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。”朱熹《集注》也载:“世臣,累世勋旧之臣,与国同休戚者也。”材料阐述的是( )

A.宗族内部的纷争 B.官位世袭的选官制度

C.分封制度的确立 D.周王对诸侯严格控制

18.唐代初期,政事堂只是宰相们的临时开会场所,原本只有三省的长官出席;后来,唐代的宰相逐渐增多,开会时政事堂人满为患的情况时有发生。这一发展趋势( )

A.推动了相权与君权的平衡

B.利于促进中枢决策科学化

C.表明三省的分工日益明晰

D.是对原始民主传统的践行

二、非选择题

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (元)世祖末成宗初,行省演化为地方最高官府,只是言其性质的基本方面。事实上,行省在具有上述基本性质的同时,仍然长期保留着代表朝廷分驭各地的使命,仍然长期保留着朝廷派出机构的部分性质,元朝人有时还把行省称为“外廷”和“政府”。这正反映了行省所具有的二重性质。

材料二 自元代始,行省区划不惜打破自然地理界限,人为地造成犬牙交错的局面。如五岭地区被纵向切开,以江西、广东合为江西行省,湘、鄂、桂并入湖广行省。于是,五岭不复为凭险割据的条件。

——以上材料摘编自李治安《行省制度研究》

(1)据材料一,指出元朝制度创新的表现及特点。结合所学知识,分析其创新的原因。

(2)据材料二,结合所学知识,指出元朝行政区域划界依据的原则及作用。

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系。……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?概括这种机制在当时的积极作用。

(2)结合所学知识,概括材料二所蕴含的主要意义,概括指出材料一、二所反映的中国早期政治制度的特点。

参考答案:

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.A

8.D

9.D

10.A

11.D

12.B

13.C

14.B

15.D

16.D

17.B

18.B

19.(1)表现:行省制建立。特点:二重性。

原因:疆域辽阔;沿袭传统做法;加强统治需要。

(2)原则:犬牙交错(打破自然地理界限)。

作用:加强军事控制;巩固中央集权;维护国家统一。

20.(1)机制:分封制和宗法制。

作用:稳定统治秩序;维护政治联系。

(2)意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德。

特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合;最高统治集团尚未实现权力的高度集中。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理