第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 讲义 高二历史统编版(2019)选择性必修3 文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 讲义 高二历史统编版(2019)选择性必修3 文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-03 14:45:39 | ||

图片预览

文档简介

第1课 《 中华优秀传统文化的内涵与特点》讲义

【课程导入】

Hello,大家好,今天我们来学习选择性必修三《文化交流与传播》。首先在学习这一本书之前,我们来明确一个概念,那就是文化,文化广义上来说呢是指人类创造的一切物质产品和精神产品的总和,但是狭义上来说,文化是指语言文字,艺术制度,组织及一切意识形态在内的精神产品。

马克思曾说经济基础决定上层建筑,社会存在决定社会意识,我们在选修一的过程中已经学习过了政治制度,在选修二的过程中已经学习过了经济基础,那么这节课的选修三我们来学习一下,意识形态是如何反作用于社会存在的呢 ?

选修三第1单元主要讲述了源远流长的中华文化,那么第一课主要介绍了中国中华优秀传统文化的内涵和特点。第二课介绍了中华文化的世界意义,在学习第一课之前,我们来明确一下中华优秀传统文化与中华传统文化有什么区别,那么中国中华传统文化是指在历史长期积淀过程中逐渐形成的为全民族大多数人所认同的思想和行为上的难以益处的心理和行为习惯,而中华优秀传统文化代表着中华文化发展的正确方向,体现了中华中华民族蓬勃相声的精神和主要思想观念,那我们面对中国优秀传统文化,我们要取其精华,弃其糟粕。那接下来我们学习选修三的第一课内容,中华优秀传统文化的内涵与特点,本节课一共分为三部分,第一个部分是中华文化的发展历程,第二部分是中华优秀传统文化的内涵。第三个是中华优秀传统文化的特点和价值。

【教学重难点】

重点:中华文化发展的基本内涵和基本过程

难点:正确认识中华优秀传统文化的特点及其价值

【新课讲授】

本节课的教学重点是中华文化发展的基本内涵和基本过程,教学难点在于正确认识中华优秀传统文化的特点及其价值。

中华文化的发展历程

中华文化的起源

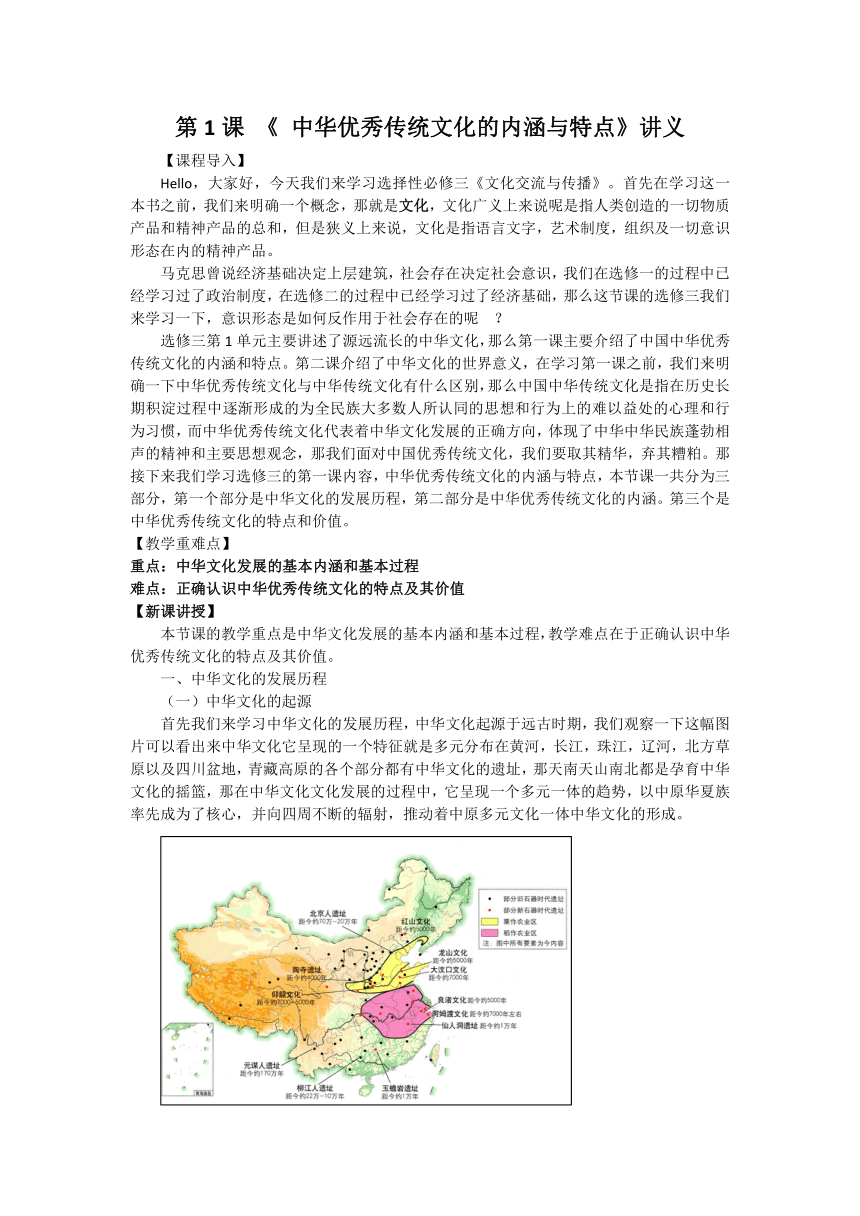

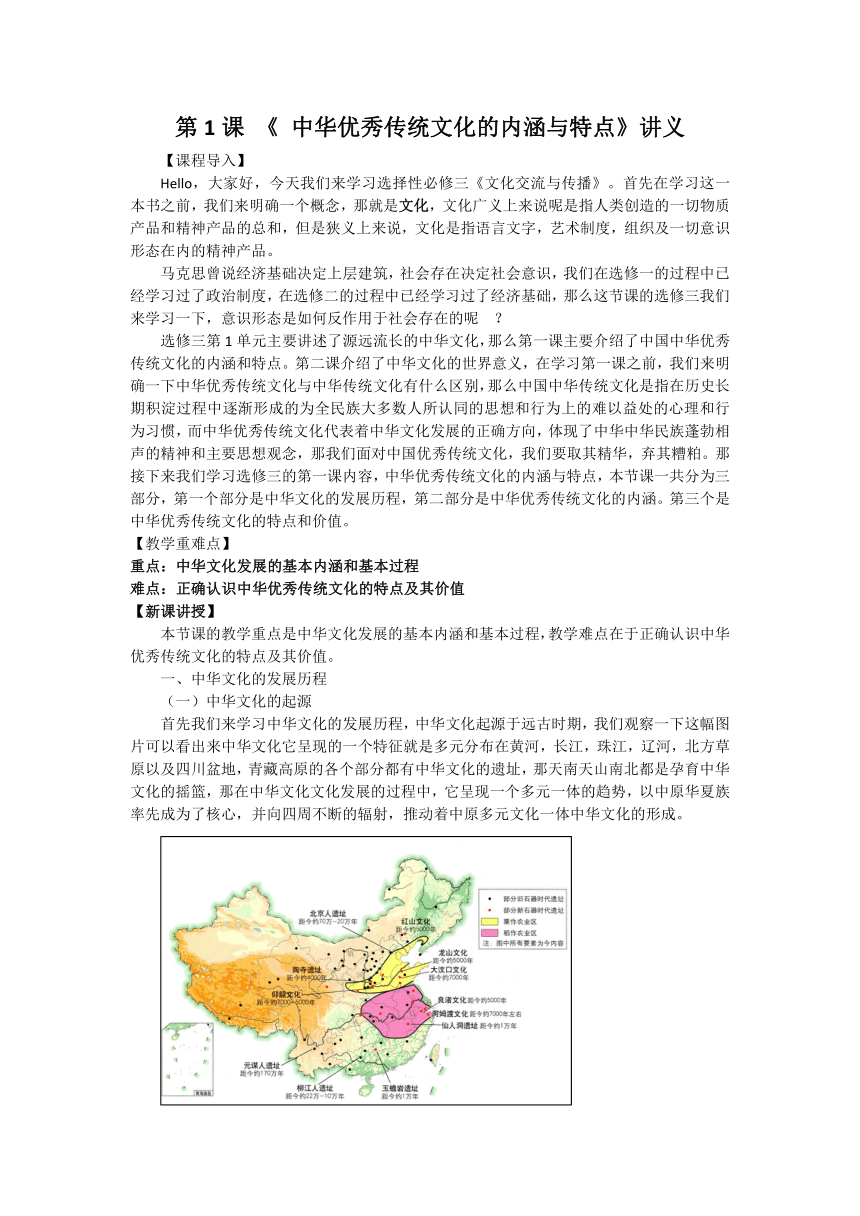

首先我们来学习中华文化的发展历程,中华文化起源于远古时期,我们观察一下这幅图片可以看出来中华文化它呈现的一个特征就是多元分布在黄河,长江,珠江,辽河,北方草原以及四川盆地,青藏高原的各个部分都有中华文化的遗址,那天南天山南北都是孕育中华文化的摇篮,那在中华文化文化发展的过程中,它呈现一个多元一体的趋势,以中原华夏族率先成为了核心,并向四周不断的辐射,推动着中原多元文化一体中华文化的形成。

中华文化的奠基

中华文化的奠基是在春秋战国时期,在春秋战国时期内迁的戎狄蛮夷逐渐融入了华夏族,初步形成了各地区各民族共同的血缘认同和文化认同,我们可以通过张谦先生的《中国古代简史》中简单了解这一部分中华文化。

材料:华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族称为“夷”。

……到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

儒学思想的形成——它的初步形成那在春秋末期的时候,我们说春秋末期这一时候礼崩乐坏,孔子面对当时西周的礼乐文明进行了多方面的阐述,形成了儒家文化思想,那孔子他创办了儒学儒家学派,它的核心是人,这里的人指的是关爱他人,顺应民心,出自以外呢,第二点他认为为政以德,作为君主要以身作则,用道德感化来治理国家,同时他还主张克己复礼,主张恢复西周等级森严的礼乐制度,在教学方面,他主张有教无类,打破贵族垄断和教育,推动私学的发展,与此同时,他在创立儒家学派的过程中还整理了五经,五经我们现在指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

在春秋时期,孔子创办儒学奠定了中华文化的基础,到战国时期出现了百家争鸣的局面,我们可以联系中外历史纲要上的有关内容,首先我们来看一下百家争鸣局面出现的背景。

我们从各个角度来分析一下在战国时期社会发生的变化:

从经济领域来说,在这一时期井田制瓦解,封建土地私有制确立,而政治上分封宗法制遭到破坏,诸侯争霸阶级上,士大夫阶级开始活跃,受到了诸侯国的重用,在文化上礼崩乐坏私学兴起,而且在战国时期铁犁牛耕的推广使得当时的生产力逐渐提高,发生了社会大变革。战国时期思想文化空前得到发展,最终形成了百家争鸣的局面 。

百家争鸣——在百家争鸣的过程中形成了诸多学派,现在我们所熟知的应该有道家,儒家,法家和墨家,阴阳五行家等等,道家的主要代表人物是庄子,他主张《齐物论》,逍遥论、以及天与人不相胜的观点。那儒家的我们刚才提到说儒家的创始人是孔子,在战国时期,儒家的主要代表人物是孟子和荀子,孟子主张仁政,他还主张性善论以及浩然正气;荀子主张礼法并施,他主张性恶论,认为天行有常;法家的主要代表人物是韩非子和商鞅,韩非子主张依法治国,中央集权,变法革新;墨家,墨家代表的是平民阶级的利益,所以他的主张是尚贤节俭,兼爱非攻。

影响:春秋战国时期的百家争鸣,使得战国时期的学术思想大放异彩,成为了后世思想文化发展的源泉。

(三)中华文化的形成

秦汉时期是中华文化形成的一个阶段,那么秦朝的时候,这个时候我们说秦朝通过商鞅变法使得秦朝秦国这个强盛起来,最终打败了六国,形成了当时统一的大一统王朝——秦朝,因此秦朝推崇法家学说,认为要以法为教,以吏为师,在这一时期通过中外历史纲要上我们学习过了,在秦朝的时候,秦始皇时实行了焚书坑儒来禁锢人们的思想。

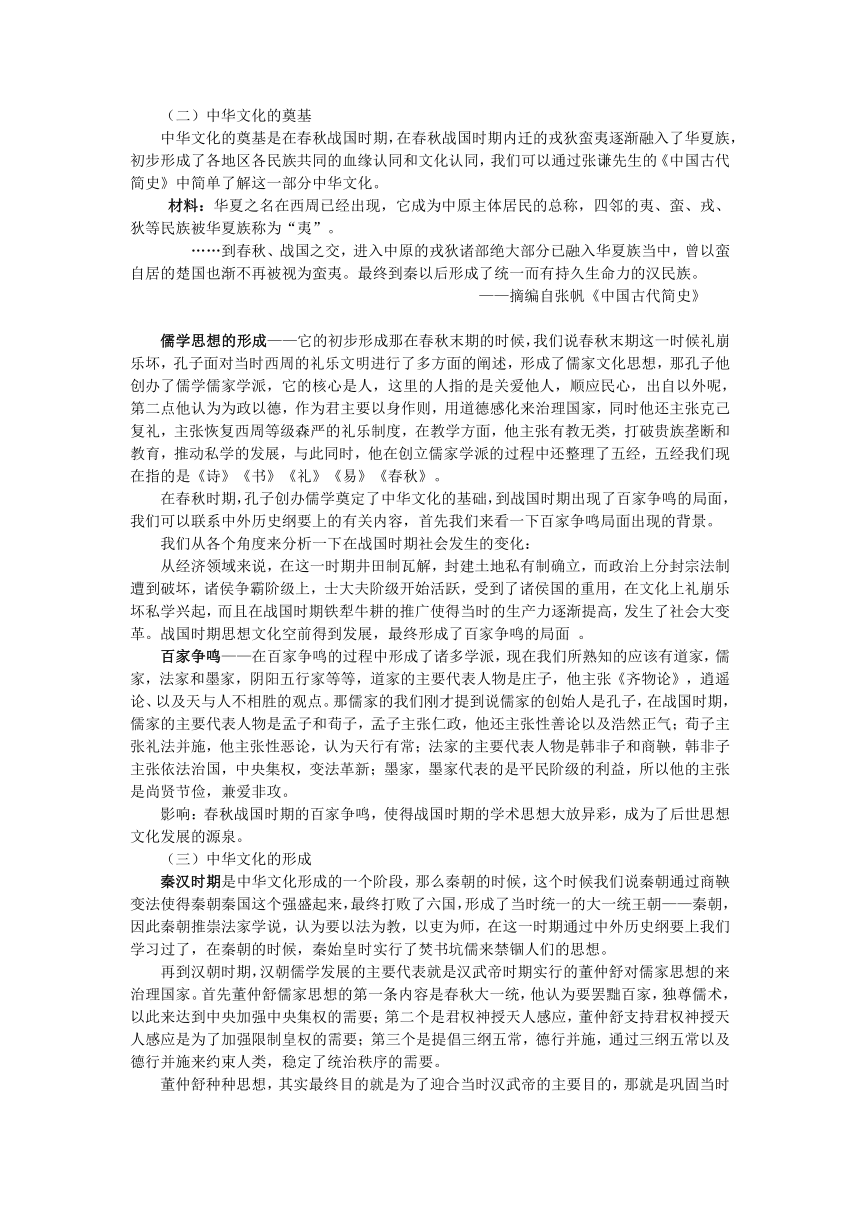

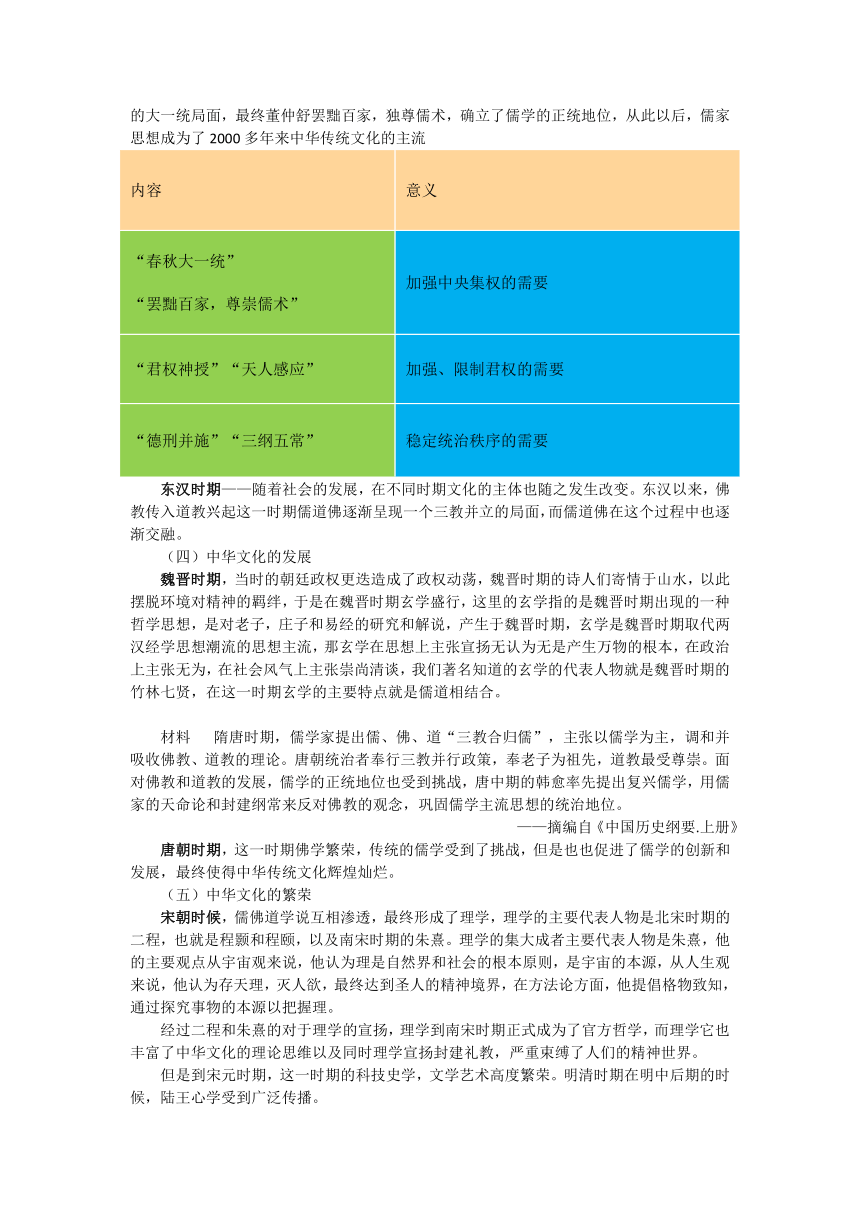

再到汉朝时期,汉朝儒学发展的主要代表就是汉武帝时期实行的董仲舒对儒家思想的来治理国家。首先董仲舒儒家思想的第一条内容是春秋大一统,他认为要罢黜百家,独尊儒术,以此来达到中央加强中央集权的需要;第二个是君权神授天人感应,董仲舒支持君权神授天人感应是为了加强限制皇权的需要;第三个是提倡三纲五常,德行并施,通过三纲五常以及德行并施来约束人类,稳定了统治秩序的需要。

董仲舒种种思想,其实最终目的就是为了迎合当时汉武帝的主要目的,那就是巩固当时的大一统局面,最终董仲舒罢黜百家,独尊儒术,确立了儒学的正统地位,从此以后,儒家思想成为了2000多年来中华传统文化的主流

内容 意义

“春秋大一统” “罢黜百家,尊崇儒术” 加强中央集权的需要

“君权神授”“天人感应” 加强、限制君权的需要

“德刑并施”“三纲五常” 稳定统治秩序的需要

东汉时期——随着社会的发展,在不同时期文化的主体也随之发生改变。东汉以来,佛教传入道教兴起这一时期儒道佛逐渐呈现一个三教并立的局面,而儒道佛在这个过程中也逐渐交融。

(四)中华文化的发展

魏晋时期,当时的朝廷政权更迭造成了政权动荡,魏晋时期的诗人们寄情于山水,以此摆脱环境对精神的羁绊,于是在魏晋时期玄学盛行,这里的玄学指的是魏晋时期出现的一种哲学思想,是对老子,庄子和易经的研究和解说,产生于魏晋时期,玄学是魏晋时期取代两汉经学思想潮流的思想主流,那玄学在思想上主张宣扬无认为无是产生万物的根本,在政治上主张无为,在社会风气上主张崇尚清谈,我们著名知道的玄学的代表人物就是魏晋时期的竹林七贤,在这一时期玄学的主要特点就是儒道相结合。

材料 隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期的韩愈率先提出复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观念,巩固儒学主流思想的统治地位。

——摘编自《中国历史纲要.上册》

唐朝时期,这一时期佛学繁荣,传统的儒学受到了挑战,但是也也促进了儒学的创新和发展,最终使得中华传统文化辉煌灿烂。

(五)中华文化的繁荣

宋朝时候,儒佛道学说互相渗透,最终形成了理学,理学的主要代表人物是北宋时期的二程,也就是程颢和程颐,以及南宋时期的朱熹。理学的集大成者主要代表人物是朱熹,他的主要观点从宇宙观来说,他认为理是自然界和社会的根本原则,是宇宙的本源,从人生观来说,他认为存天理,灭人欲,最终达到圣人的精神境界,在方法论方面,他提倡格物致知,通过探究事物的本源以把握理。

经过二程和朱熹的对于理学的宣扬,理学到南宋时期正式成为了官方哲学,而理学它也丰富了中华文化的理论思维以及同时理学宣扬封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

但是到宋元时期,这一时期的科技史学,文学艺术高度繁荣。明清时期在明中后期的时候,陆王心学受到广泛传播。

(六)中华文化的传承与禁锢

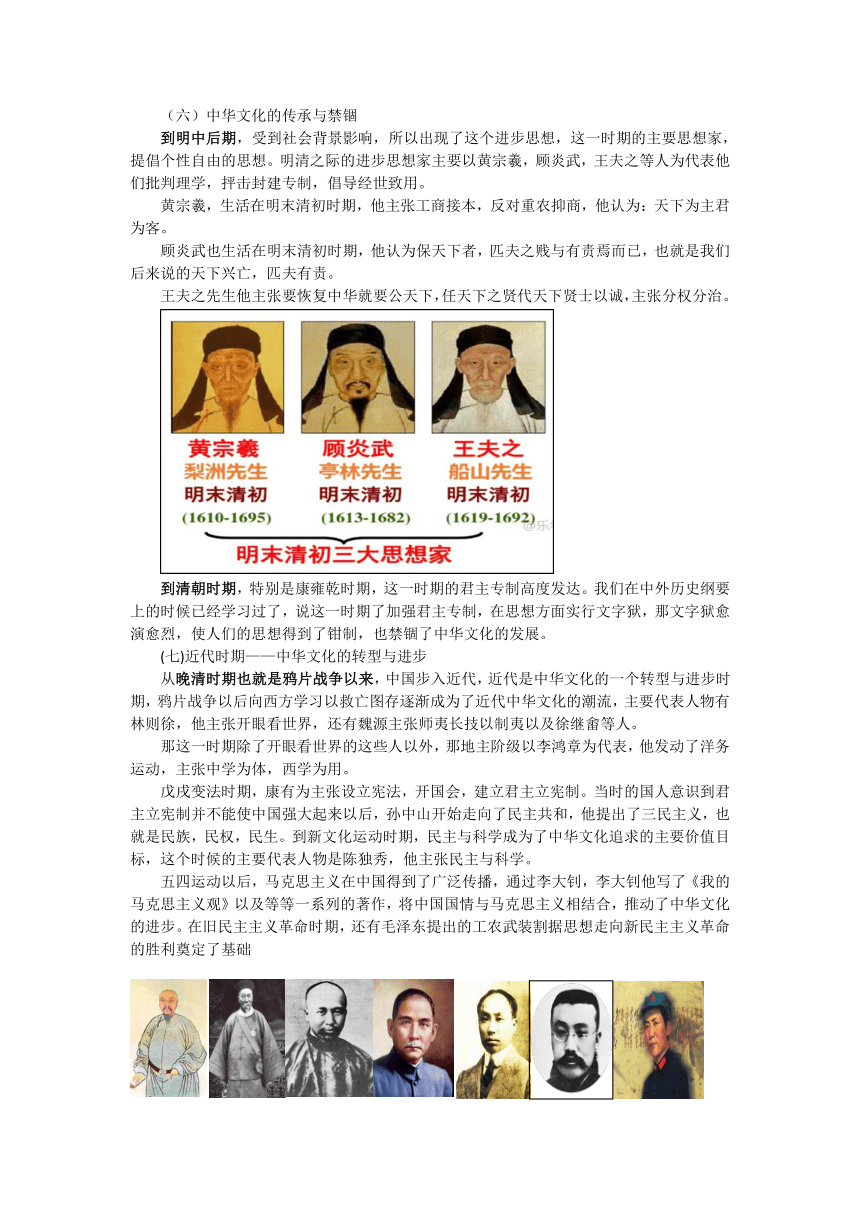

到明中后期,受到社会背景影响,所以出现了这个进步思想,这一时期的主要思想家,提倡个性自由的思想。明清之际的进步思想家主要以黄宗羲,顾炎武,王夫之等人为代表他们批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

黄宗羲,生活在明末清初时期,他主张工商接本,反对重农抑商,他认为:天下为主君为客。

顾炎武也生活在明末清初时期,他认为保天下者,匹夫之贱与有责焉而已,也就是我们后来说的天下兴亡,匹夫有责。

王夫之先生他主张要恢复中华就要公天下,任天下之贤代天下贤士以诚,主张分权分治。

到清朝时期,特别是康雍乾时期,这一时期的君主专制高度发达。我们在中外历史纲要上的时候已经学习过了,说这一时期了加强君主专制,在思想方面实行文字狱,那文字狱愈演愈烈,使人们的思想得到了钳制,也禁锢了中华文化的发展。

(七)近代时期——中华文化的转型与进步

从晚清时期也就是鸦片战争以来,中国步入近代,近代是中华文化的一个转型与进步时期,鸦片战争以后向西方学习以救亡图存逐渐成为了近代中华文化的潮流,主要代表人物有林则徐,他主张开眼看世界,还有魏源主张师夷长技以制夷以及徐继畬等人。

那这一时期除了开眼看世界的这些人以外,那地主阶级以李鸿章为代表,他发动了洋务运动,主张中学为体,西学为用。

戊戌变法时期,康有为主张设立宪法,开国会,建立君主立宪制。当时的国人意识到君主立宪制并不能使中国强大起来以后,孙中山开始走向了民主共和,他提出了三民主义,也就是民族,民权,民生。到新文化运动时期,民主与科学成为了中华文化追求的主要价值目标,这个时候的主要代表人物是陈独秀,他主张民主与科学。

五四运动以后,马克思主义在中国得到了广泛传播,通过李大钊,李大钊他写了《我的马克思主义观》以及等等一系列的著作,将中国国情与马克思主义相结合,推动了中华文化的进步。在旧民主主义革命时期,还有毛泽东提出的工农武装割据思想走向新民主主义革命的胜利奠定了基础

。

在学习完中国古代和近代的中华传统文化以后,我们来看一下现代,那当现代主要的脚步是走向复兴。发展中国特色社会主义理论体系,以邓小平理论,三个代表重要思想,科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为代表的这些思想都增强了我们的文化自信,传承弘扬了传统文化。

二、中华优秀传统文化的内涵

首先我们来看一下中华优秀传统文化的内涵,中华文化重视以人为本,也就是人本思想,在社会伦理观方面,周公提出了敬天保民的思想,建立了以人为中心的礼乐制度,到春秋战国时期,孔子主张仁者爱人,后世也根据儒学思想家建立起了儒学的一套规范社会关系的伦理秩序。

从政治伦理观来说,中华优秀传统文化主张民本思想。春秋战国时期,孟子提出了仁政之说,其民为贵,社稷次之君为轻的主张,闪耀着民本信仰的光辉,那历代的思想家也继承了先秦时期的民本思想,使民本思想发展成为了系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,为我国的治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对推动中国历史发展起到了积极作用。

材料:道生一、一生二、二生三、三生万物。

——《道德经》第四十一章

人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《道德经》第二十五章

万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。

——《老子》

天行有常,不为尧存,不为桀亡;制天命而用之。

——荀子《天论》

从自然观角度来说,中华文化崇尚天人合一,道法自然。在春秋时期老子提出了道的概念,凸显了人的存在,追求天人合一。战国时期荀子提出天行有常,不为尧存,不为桀亡,治天命而用之的思想。那中华文化中天人合一,道法自然的自然观,以朴素的唯物观解释了自然,摒弃了天命的绝对权威。那天人合一思想将天地人视为一个整体,认为人类利用自然应该遵循自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

从家国观的角度来说,中华优秀传统文化提倡爱国,追求家国情怀。在春秋战国时期,孔子,孟子,墨子等均有以天下为己任的思想,孟子曾说天下之本在国,国之本在家,家之本在身,修身齐家治国平天下是儒家学说的主要思想精髓。

两宋时期,张载提出为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。张载所说的话流传万世,是我们家国情怀中最主要的表现。而范仲淹提出先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,文天祥提出人生自古谁无死,留取丹心照汗青,这些思想都是中华优秀传统文化的表现

发展到明清时期,顾炎武认为天下兴亡,匹夫有责,那他们以天下为己任的家国情怀凝结成了爱国主义情感,是中华中华民族的巨大凝聚力,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的国家的发展。

材料:习近平总书记多次强调选拔任用干部要“坚持德才兼备、以德为先”,明确提出“什么样的人该用,什么样的人不重用,都要把德放在首位”,并提出了政治品德、职业道德、家庭美德和社会公德并重的“四德”标准和考核要求。

从价值观的角度来说,让中国自古以来就推崇德以及尚贤,推崇天下为公,在西周初年的时候,统治者要主张明德敬德,春秋战国时期,孔子提出为政以德,主张以德治国,而孟子提出了尚贤,孟子主张尊贤使能,选贤举能,在礼记中有所记载,大道之行也,天下为公,选贤举能,讲信修睦,那这些思想在各国都掀起了使人才使用革故鼎新的大变革,对历史上德才兼备,以德为先的用人制度产生了深远影响。

从人生观的角度来讲,中华优秀传统文化主张崇尚自强不息,厚德载物,那崇尚自强不息后的债务在于不断的挑战自我,追求更大的进步,提高自身的道德水平,以国家人民的利益为己任,体现了中华民族精神的境界。

材料:“天行健,君子以自强不息”,“地势坤,君子以厚德载物”

——《周易》

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

——孟子

人生在勤,不索何获?

——《后汉书·列传·张衡列传》

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

——屈原

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

生于忧患,死于安乐。

——《孟子·告子下》

从处事观的角度来讲,中华优秀传统文化主张和而不同,在春秋末年的太史伯认为不同事物之间和才能产生新事物,那传统的孔子,孟子也视为也适合为人性中应有的美德,提出了和为贵,君子和而不同,小人同而不和,天时地利,天时不如地利,地利不如人和等思想,那他们这些思想,和而不同的思想作为人们认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

材料:

用中国传统方式来说,就是肯定在天地人之间,以人为中心;在天与神之间,以人为中心。

——张岱年《中华文化概论》

总结:中华优秀传统文化围绕的是一个人字,针对人字提出了伦理观,政治观,自然观等各个方面的观点。让我们看一下伦理观和政治观,它主要协调的是人与人之间的关系,自然观协调了人与自然之间的关系,而家国观价值观它调节了人与国家之间的关系,人生观与处事观调节的是人与自身的关系。不管是人与人还是人与自然,人与自身以及国家的关系,最终围绕的中心都离不开人字。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

第三部分,我们来学习中华优秀传统文化的特点与价值。

那请同学们观察中华文化遗存分布图,我们可以看出中华优秀传统文化它具有本土性,它的起源与发展都在中国境内。

特点:

(1)本土性:起源与发展

(2)多样性:中华文化博大精深、丰富多彩 、领域广阔

(3)包容性:兼收并蓄 博采众长

(4)凝聚性:共同文化特质 同心协力

(5)连续性:绵延不绝 传承至今

在7000~5000年前,在黄河中游出现了仰韶文化,黄河下游出现了大汶口文化以及长江下游出现了河姆渡文化,5000年前在黄河中下游出现了龙山文化,它以蛋壳陶为主要代表。在辽河上游出现了红山文化以及长江下游的良渚文化,通过这些文化遗址的分布,我们可以看出来中华文化博大精深,丰富多彩,领域广泛,除了本土性和多样性以外,中华优秀传统文化还具有包容性的特点,他主张兼收并蓄,博采众长。

中华优秀传统文化还有共同的文化特质,那就是齐心协力。我们可以观察图片,在每年清明的时候,我们都要尊宗敬祖,这说明当时是有共同的文化认同。那叶国强先生在中国传统文化的当代价值中。说到中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物,是以汉族为主体,融合各族人民的智慧共同创造的这一特定区域,特定人类圈的社会精神状态具有强烈的民族性。

中华优秀传统文化还具有连续性,它绵延不绝,传承至今。在。世界四大文明古国中巴比伦王国早已消失在沙漠之中,而古印度的代表哈拉帕文化经过异族的侵略和摧残之后也已经灭绝,现今的印度语言和古印度语言已经不能同日而语,古埃及除了给后人留下了几座谜一样的金字塔和解不开的文字以外,无任何曾经辉煌的文明迹象。中国几千年以来。也曾和古印度,古巴比伦,古埃及一样不断遭受着异族文明的摧毁,五胡乱华时期,北宋末期中原地带的中华文明遭受到了严重的摧残。元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化,1840年到1945年是中国最危危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

价值:

习近平总书记在2014年5月4日北京大学师生座谈会上讲到,中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,根植在中国人的心中,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式,我们可以看出中华优秀传统文化具有丰富的价值,它是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力,它在潜移默化中影响着中国人的思维方式和行为方式,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一的多民族的大家庭,推动着中国社会的发展与进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

总结:以上就是我们关于第一课的学习,这一课我们主要学习了中华优秀传统文化的特点与内涵。那中华文化又有怎样的,对世界又有怎样的影响,让我们下节课再来学习。

【课程导入】

Hello,大家好,今天我们来学习选择性必修三《文化交流与传播》。首先在学习这一本书之前,我们来明确一个概念,那就是文化,文化广义上来说呢是指人类创造的一切物质产品和精神产品的总和,但是狭义上来说,文化是指语言文字,艺术制度,组织及一切意识形态在内的精神产品。

马克思曾说经济基础决定上层建筑,社会存在决定社会意识,我们在选修一的过程中已经学习过了政治制度,在选修二的过程中已经学习过了经济基础,那么这节课的选修三我们来学习一下,意识形态是如何反作用于社会存在的呢 ?

选修三第1单元主要讲述了源远流长的中华文化,那么第一课主要介绍了中国中华优秀传统文化的内涵和特点。第二课介绍了中华文化的世界意义,在学习第一课之前,我们来明确一下中华优秀传统文化与中华传统文化有什么区别,那么中国中华传统文化是指在历史长期积淀过程中逐渐形成的为全民族大多数人所认同的思想和行为上的难以益处的心理和行为习惯,而中华优秀传统文化代表着中华文化发展的正确方向,体现了中华中华民族蓬勃相声的精神和主要思想观念,那我们面对中国优秀传统文化,我们要取其精华,弃其糟粕。那接下来我们学习选修三的第一课内容,中华优秀传统文化的内涵与特点,本节课一共分为三部分,第一个部分是中华文化的发展历程,第二部分是中华优秀传统文化的内涵。第三个是中华优秀传统文化的特点和价值。

【教学重难点】

重点:中华文化发展的基本内涵和基本过程

难点:正确认识中华优秀传统文化的特点及其价值

【新课讲授】

本节课的教学重点是中华文化发展的基本内涵和基本过程,教学难点在于正确认识中华优秀传统文化的特点及其价值。

中华文化的发展历程

中华文化的起源

首先我们来学习中华文化的发展历程,中华文化起源于远古时期,我们观察一下这幅图片可以看出来中华文化它呈现的一个特征就是多元分布在黄河,长江,珠江,辽河,北方草原以及四川盆地,青藏高原的各个部分都有中华文化的遗址,那天南天山南北都是孕育中华文化的摇篮,那在中华文化文化发展的过程中,它呈现一个多元一体的趋势,以中原华夏族率先成为了核心,并向四周不断的辐射,推动着中原多元文化一体中华文化的形成。

中华文化的奠基

中华文化的奠基是在春秋战国时期,在春秋战国时期内迁的戎狄蛮夷逐渐融入了华夏族,初步形成了各地区各民族共同的血缘认同和文化认同,我们可以通过张谦先生的《中国古代简史》中简单了解这一部分中华文化。

材料:华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族称为“夷”。

……到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

儒学思想的形成——它的初步形成那在春秋末期的时候,我们说春秋末期这一时候礼崩乐坏,孔子面对当时西周的礼乐文明进行了多方面的阐述,形成了儒家文化思想,那孔子他创办了儒学儒家学派,它的核心是人,这里的人指的是关爱他人,顺应民心,出自以外呢,第二点他认为为政以德,作为君主要以身作则,用道德感化来治理国家,同时他还主张克己复礼,主张恢复西周等级森严的礼乐制度,在教学方面,他主张有教无类,打破贵族垄断和教育,推动私学的发展,与此同时,他在创立儒家学派的过程中还整理了五经,五经我们现在指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

在春秋时期,孔子创办儒学奠定了中华文化的基础,到战国时期出现了百家争鸣的局面,我们可以联系中外历史纲要上的有关内容,首先我们来看一下百家争鸣局面出现的背景。

我们从各个角度来分析一下在战国时期社会发生的变化:

从经济领域来说,在这一时期井田制瓦解,封建土地私有制确立,而政治上分封宗法制遭到破坏,诸侯争霸阶级上,士大夫阶级开始活跃,受到了诸侯国的重用,在文化上礼崩乐坏私学兴起,而且在战国时期铁犁牛耕的推广使得当时的生产力逐渐提高,发生了社会大变革。战国时期思想文化空前得到发展,最终形成了百家争鸣的局面 。

百家争鸣——在百家争鸣的过程中形成了诸多学派,现在我们所熟知的应该有道家,儒家,法家和墨家,阴阳五行家等等,道家的主要代表人物是庄子,他主张《齐物论》,逍遥论、以及天与人不相胜的观点。那儒家的我们刚才提到说儒家的创始人是孔子,在战国时期,儒家的主要代表人物是孟子和荀子,孟子主张仁政,他还主张性善论以及浩然正气;荀子主张礼法并施,他主张性恶论,认为天行有常;法家的主要代表人物是韩非子和商鞅,韩非子主张依法治国,中央集权,变法革新;墨家,墨家代表的是平民阶级的利益,所以他的主张是尚贤节俭,兼爱非攻。

影响:春秋战国时期的百家争鸣,使得战国时期的学术思想大放异彩,成为了后世思想文化发展的源泉。

(三)中华文化的形成

秦汉时期是中华文化形成的一个阶段,那么秦朝的时候,这个时候我们说秦朝通过商鞅变法使得秦朝秦国这个强盛起来,最终打败了六国,形成了当时统一的大一统王朝——秦朝,因此秦朝推崇法家学说,认为要以法为教,以吏为师,在这一时期通过中外历史纲要上我们学习过了,在秦朝的时候,秦始皇时实行了焚书坑儒来禁锢人们的思想。

再到汉朝时期,汉朝儒学发展的主要代表就是汉武帝时期实行的董仲舒对儒家思想的来治理国家。首先董仲舒儒家思想的第一条内容是春秋大一统,他认为要罢黜百家,独尊儒术,以此来达到中央加强中央集权的需要;第二个是君权神授天人感应,董仲舒支持君权神授天人感应是为了加强限制皇权的需要;第三个是提倡三纲五常,德行并施,通过三纲五常以及德行并施来约束人类,稳定了统治秩序的需要。

董仲舒种种思想,其实最终目的就是为了迎合当时汉武帝的主要目的,那就是巩固当时的大一统局面,最终董仲舒罢黜百家,独尊儒术,确立了儒学的正统地位,从此以后,儒家思想成为了2000多年来中华传统文化的主流

内容 意义

“春秋大一统” “罢黜百家,尊崇儒术” 加强中央集权的需要

“君权神授”“天人感应” 加强、限制君权的需要

“德刑并施”“三纲五常” 稳定统治秩序的需要

东汉时期——随着社会的发展,在不同时期文化的主体也随之发生改变。东汉以来,佛教传入道教兴起这一时期儒道佛逐渐呈现一个三教并立的局面,而儒道佛在这个过程中也逐渐交融。

(四)中华文化的发展

魏晋时期,当时的朝廷政权更迭造成了政权动荡,魏晋时期的诗人们寄情于山水,以此摆脱环境对精神的羁绊,于是在魏晋时期玄学盛行,这里的玄学指的是魏晋时期出现的一种哲学思想,是对老子,庄子和易经的研究和解说,产生于魏晋时期,玄学是魏晋时期取代两汉经学思想潮流的思想主流,那玄学在思想上主张宣扬无认为无是产生万物的根本,在政治上主张无为,在社会风气上主张崇尚清谈,我们著名知道的玄学的代表人物就是魏晋时期的竹林七贤,在这一时期玄学的主要特点就是儒道相结合。

材料 隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期的韩愈率先提出复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观念,巩固儒学主流思想的统治地位。

——摘编自《中国历史纲要.上册》

唐朝时期,这一时期佛学繁荣,传统的儒学受到了挑战,但是也也促进了儒学的创新和发展,最终使得中华传统文化辉煌灿烂。

(五)中华文化的繁荣

宋朝时候,儒佛道学说互相渗透,最终形成了理学,理学的主要代表人物是北宋时期的二程,也就是程颢和程颐,以及南宋时期的朱熹。理学的集大成者主要代表人物是朱熹,他的主要观点从宇宙观来说,他认为理是自然界和社会的根本原则,是宇宙的本源,从人生观来说,他认为存天理,灭人欲,最终达到圣人的精神境界,在方法论方面,他提倡格物致知,通过探究事物的本源以把握理。

经过二程和朱熹的对于理学的宣扬,理学到南宋时期正式成为了官方哲学,而理学它也丰富了中华文化的理论思维以及同时理学宣扬封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

但是到宋元时期,这一时期的科技史学,文学艺术高度繁荣。明清时期在明中后期的时候,陆王心学受到广泛传播。

(六)中华文化的传承与禁锢

到明中后期,受到社会背景影响,所以出现了这个进步思想,这一时期的主要思想家,提倡个性自由的思想。明清之际的进步思想家主要以黄宗羲,顾炎武,王夫之等人为代表他们批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。

黄宗羲,生活在明末清初时期,他主张工商接本,反对重农抑商,他认为:天下为主君为客。

顾炎武也生活在明末清初时期,他认为保天下者,匹夫之贱与有责焉而已,也就是我们后来说的天下兴亡,匹夫有责。

王夫之先生他主张要恢复中华就要公天下,任天下之贤代天下贤士以诚,主张分权分治。

到清朝时期,特别是康雍乾时期,这一时期的君主专制高度发达。我们在中外历史纲要上的时候已经学习过了,说这一时期了加强君主专制,在思想方面实行文字狱,那文字狱愈演愈烈,使人们的思想得到了钳制,也禁锢了中华文化的发展。

(七)近代时期——中华文化的转型与进步

从晚清时期也就是鸦片战争以来,中国步入近代,近代是中华文化的一个转型与进步时期,鸦片战争以后向西方学习以救亡图存逐渐成为了近代中华文化的潮流,主要代表人物有林则徐,他主张开眼看世界,还有魏源主张师夷长技以制夷以及徐继畬等人。

那这一时期除了开眼看世界的这些人以外,那地主阶级以李鸿章为代表,他发动了洋务运动,主张中学为体,西学为用。

戊戌变法时期,康有为主张设立宪法,开国会,建立君主立宪制。当时的国人意识到君主立宪制并不能使中国强大起来以后,孙中山开始走向了民主共和,他提出了三民主义,也就是民族,民权,民生。到新文化运动时期,民主与科学成为了中华文化追求的主要价值目标,这个时候的主要代表人物是陈独秀,他主张民主与科学。

五四运动以后,马克思主义在中国得到了广泛传播,通过李大钊,李大钊他写了《我的马克思主义观》以及等等一系列的著作,将中国国情与马克思主义相结合,推动了中华文化的进步。在旧民主主义革命时期,还有毛泽东提出的工农武装割据思想走向新民主主义革命的胜利奠定了基础

。

在学习完中国古代和近代的中华传统文化以后,我们来看一下现代,那当现代主要的脚步是走向复兴。发展中国特色社会主义理论体系,以邓小平理论,三个代表重要思想,科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为代表的这些思想都增强了我们的文化自信,传承弘扬了传统文化。

二、中华优秀传统文化的内涵

首先我们来看一下中华优秀传统文化的内涵,中华文化重视以人为本,也就是人本思想,在社会伦理观方面,周公提出了敬天保民的思想,建立了以人为中心的礼乐制度,到春秋战国时期,孔子主张仁者爱人,后世也根据儒学思想家建立起了儒学的一套规范社会关系的伦理秩序。

从政治伦理观来说,中华优秀传统文化主张民本思想。春秋战国时期,孟子提出了仁政之说,其民为贵,社稷次之君为轻的主张,闪耀着民本信仰的光辉,那历代的思想家也继承了先秦时期的民本思想,使民本思想发展成为了系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,为我国的治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对推动中国历史发展起到了积极作用。

材料:道生一、一生二、二生三、三生万物。

——《道德经》第四十一章

人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《道德经》第二十五章

万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。

——《老子》

天行有常,不为尧存,不为桀亡;制天命而用之。

——荀子《天论》

从自然观角度来说,中华文化崇尚天人合一,道法自然。在春秋时期老子提出了道的概念,凸显了人的存在,追求天人合一。战国时期荀子提出天行有常,不为尧存,不为桀亡,治天命而用之的思想。那中华文化中天人合一,道法自然的自然观,以朴素的唯物观解释了自然,摒弃了天命的绝对权威。那天人合一思想将天地人视为一个整体,认为人类利用自然应该遵循自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

从家国观的角度来说,中华优秀传统文化提倡爱国,追求家国情怀。在春秋战国时期,孔子,孟子,墨子等均有以天下为己任的思想,孟子曾说天下之本在国,国之本在家,家之本在身,修身齐家治国平天下是儒家学说的主要思想精髓。

两宋时期,张载提出为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。张载所说的话流传万世,是我们家国情怀中最主要的表现。而范仲淹提出先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,文天祥提出人生自古谁无死,留取丹心照汗青,这些思想都是中华优秀传统文化的表现

发展到明清时期,顾炎武认为天下兴亡,匹夫有责,那他们以天下为己任的家国情怀凝结成了爱国主义情感,是中华中华民族的巨大凝聚力,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的国家的发展。

材料:习近平总书记多次强调选拔任用干部要“坚持德才兼备、以德为先”,明确提出“什么样的人该用,什么样的人不重用,都要把德放在首位”,并提出了政治品德、职业道德、家庭美德和社会公德并重的“四德”标准和考核要求。

从价值观的角度来说,让中国自古以来就推崇德以及尚贤,推崇天下为公,在西周初年的时候,统治者要主张明德敬德,春秋战国时期,孔子提出为政以德,主张以德治国,而孟子提出了尚贤,孟子主张尊贤使能,选贤举能,在礼记中有所记载,大道之行也,天下为公,选贤举能,讲信修睦,那这些思想在各国都掀起了使人才使用革故鼎新的大变革,对历史上德才兼备,以德为先的用人制度产生了深远影响。

从人生观的角度来讲,中华优秀传统文化主张崇尚自强不息,厚德载物,那崇尚自强不息后的债务在于不断的挑战自我,追求更大的进步,提高自身的道德水平,以国家人民的利益为己任,体现了中华民族精神的境界。

材料:“天行健,君子以自强不息”,“地势坤,君子以厚德载物”

——《周易》

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

——孟子

人生在勤,不索何获?

——《后汉书·列传·张衡列传》

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

——屈原

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

生于忧患,死于安乐。

——《孟子·告子下》

从处事观的角度来讲,中华优秀传统文化主张和而不同,在春秋末年的太史伯认为不同事物之间和才能产生新事物,那传统的孔子,孟子也视为也适合为人性中应有的美德,提出了和为贵,君子和而不同,小人同而不和,天时地利,天时不如地利,地利不如人和等思想,那他们这些思想,和而不同的思想作为人们认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

材料:

用中国传统方式来说,就是肯定在天地人之间,以人为中心;在天与神之间,以人为中心。

——张岱年《中华文化概论》

总结:中华优秀传统文化围绕的是一个人字,针对人字提出了伦理观,政治观,自然观等各个方面的观点。让我们看一下伦理观和政治观,它主要协调的是人与人之间的关系,自然观协调了人与自然之间的关系,而家国观价值观它调节了人与国家之间的关系,人生观与处事观调节的是人与自身的关系。不管是人与人还是人与自然,人与自身以及国家的关系,最终围绕的中心都离不开人字。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

第三部分,我们来学习中华优秀传统文化的特点与价值。

那请同学们观察中华文化遗存分布图,我们可以看出中华优秀传统文化它具有本土性,它的起源与发展都在中国境内。

特点:

(1)本土性:起源与发展

(2)多样性:中华文化博大精深、丰富多彩 、领域广阔

(3)包容性:兼收并蓄 博采众长

(4)凝聚性:共同文化特质 同心协力

(5)连续性:绵延不绝 传承至今

在7000~5000年前,在黄河中游出现了仰韶文化,黄河下游出现了大汶口文化以及长江下游出现了河姆渡文化,5000年前在黄河中下游出现了龙山文化,它以蛋壳陶为主要代表。在辽河上游出现了红山文化以及长江下游的良渚文化,通过这些文化遗址的分布,我们可以看出来中华文化博大精深,丰富多彩,领域广泛,除了本土性和多样性以外,中华优秀传统文化还具有包容性的特点,他主张兼收并蓄,博采众长。

中华优秀传统文化还有共同的文化特质,那就是齐心协力。我们可以观察图片,在每年清明的时候,我们都要尊宗敬祖,这说明当时是有共同的文化认同。那叶国强先生在中国传统文化的当代价值中。说到中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物,是以汉族为主体,融合各族人民的智慧共同创造的这一特定区域,特定人类圈的社会精神状态具有强烈的民族性。

中华优秀传统文化还具有连续性,它绵延不绝,传承至今。在。世界四大文明古国中巴比伦王国早已消失在沙漠之中,而古印度的代表哈拉帕文化经过异族的侵略和摧残之后也已经灭绝,现今的印度语言和古印度语言已经不能同日而语,古埃及除了给后人留下了几座谜一样的金字塔和解不开的文字以外,无任何曾经辉煌的文明迹象。中国几千年以来。也曾和古印度,古巴比伦,古埃及一样不断遭受着异族文明的摧毁,五胡乱华时期,北宋末期中原地带的中华文明遭受到了严重的摧残。元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化,1840年到1945年是中国最危危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

价值:

习近平总书记在2014年5月4日北京大学师生座谈会上讲到,中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,根植在中国人的心中,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式,我们可以看出中华优秀传统文化具有丰富的价值,它是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力,它在潜移默化中影响着中国人的思维方式和行为方式,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一的多民族的大家庭,推动着中国社会的发展与进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

总结:以上就是我们关于第一课的学习,这一课我们主要学习了中华优秀传统文化的特点与内涵。那中华文化又有怎样的,对世界又有怎样的影响,让我们下节课再来学习。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享