人教新课标高中历史必修二第七单元第21课 二战后苏联的经济改革 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史必修二第七单元第21课 二战后苏联的经济改革 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 357.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。一个苏联人看了,说:"他们一定是苏联人,他们没有衣服,吃得很少,却还以为自己在天堂!" 美术馆里有一幅描写亚当和夏娃的画。一个英国人看了,说:"他们一定是英国人,男士有好吃的东西就和女士分享。" 一个法国人看了,说:"他们一定是法国人,情侣裸体散步。" 1986年在苏联流传的一则笑话。这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!

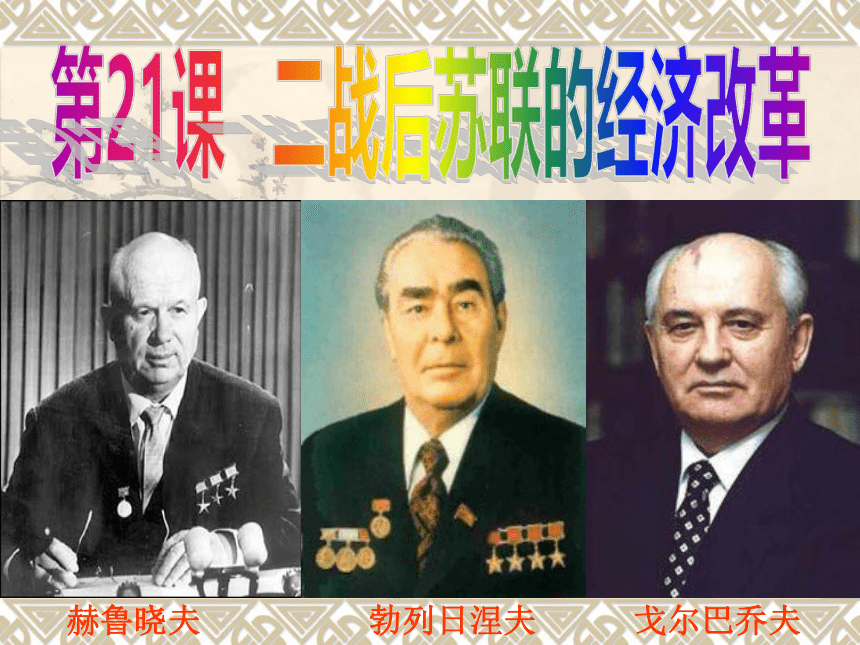

他们几位为苏联做了些什么呢?他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫第21课 二战后苏联的经济改革斯大林经济体制的特征及弊端(1)单一的公有制

(2)高度集中的计划经济,排斥市场

(3)主要以行政手段管理经济主要特征 主要弊端 (1)片面发展重工业

(2)为支持工业,不惜损害农民利益,损害了农民的积极性

(3)计划指令压抑了地方和企业的积极性赫鲁晓夫 尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(1894—1971),原苏联领导人。1953—1964任苏共中央第一书记,美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人;第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。 下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。有人说他是“鲁莽的改革家”。一.赫鲁晓夫改革(1953——1964) 背景:(1)斯大林模式的弊端日益显著,尤其是农业集体化的消极影响越来越明显。

(2)赫鲁晓夫上台并巩固了自己在苏联的最高领导地位。农业:①废除谷物的义务交售制,提高农产品的收

购价格;

②允许农民发展家庭副业,扩大集体农庄的

自主权;

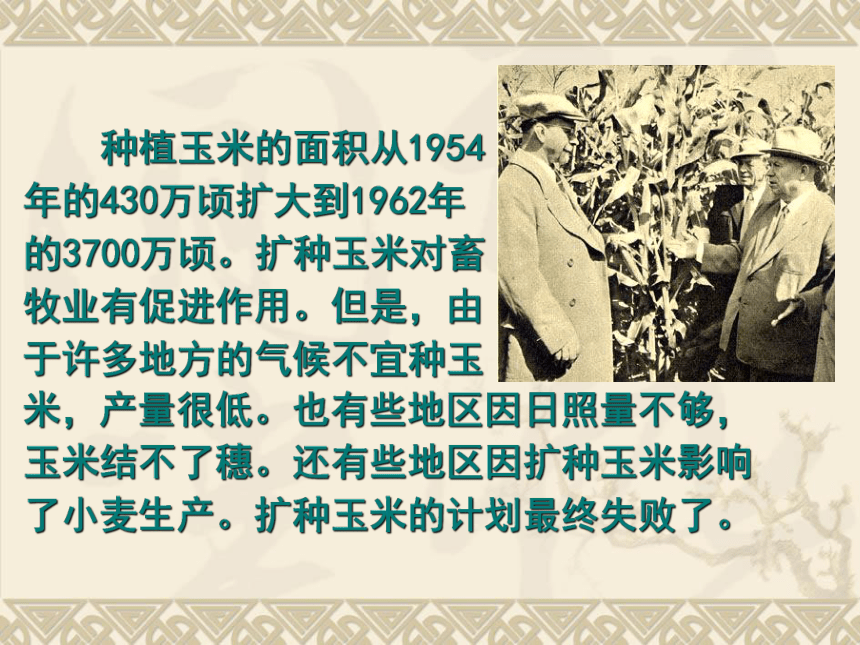

③大规模垦荒,扩种玉米。工业:将部分企业的管理权下放给加盟共和国,给予企业部分权利;一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。2. 改革的主要措施 种植玉米的面积从1954年的430万顷扩大到1962年的3700万顷。扩种玉米对畜牧业有促进作用。但是,由于许多地方的气候不宜种玉米,产量很低。也有些地区因日照量不够,玉米结不了穗。还有些地区因扩种玉米影响了小麦生产。扩种玉米的计划最终失败了。

⑴赫鲁晓夫的经济改革重点是农业,收效甚微,但取得一定成就 。 ⑶对斯大林模式弊端缺乏科学认识,无法从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。 3.评价 ⑵赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲击了斯大林模式 ,有利推动社会主义国家改革。1. 缺乏全面和正确的战略方针和思路(指导思想),带有很大的盲动性。

2.对斯大林模式弊端缺乏科学认识,没有从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

3. 赫鲁晓夫自身的不足和缺点(个人作风急噪,反复无常)。

4. 1964年粮食减产,加速了赫鲁晓夫的下台。失败的原因勃列日涅夫 列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫(1906-1982),1931年加入苏联共产党,1944年升为少将。1964年参与推翻赫鲁晓夫的政变,自任苏共第一书记。在他统治下,苏联的军事、经济大大增强。苏联在他统治下成为与美国不相上下的超级大国。1968年派军队侵略捷克斯洛伐克。1977年至1982年他去世前,任最高苏维埃主席。 1977年,由于阿富汗新政府取消了亲苏联的政策,他发动了侵略阿富汗的战争。他曾经被中国毛泽东政府斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。二、勃列日涅夫改革(1964——1982)1.改革内容①恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导;

②坚持集中计划管理,扩大国营企业的经营自主权;

③运用经济手段,刺激企业改进经营管理;

④注重发展重工业,特别是与军事有关的工业部门. 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。——《世界现代史》1966年1975年1966年1975年工业总产值:亿卢布农业总产值:亿卢布229451128831128探究:以上材料和图表反映出什么历史信息?提示:勃列日涅夫改革取得一定成效 材料:1975年以后,苏联国民经济的持续低速发展,1985年苏联的国民收入为美50%(苏联称67%);社会总产值为美40%; 工业劳动生产率为美50-55%; 农业劳动生产率25%; 科技落后美国10-20年。苏联的农业拖了国民经济的后腿, 基本上仍是靠天吃饭。水浇地面积仅占播种面积的7.3%。有人把勃列日涅夫时期称为“停滞的年代”。 探究:以上反映出什么历史信息?提示:勃列日涅夫改革最终失败(1)执政前期,经济增长加快,政局稳定,军备力量大为增长,成为与美国匹敌的超级大国,人民生活有所改善;

(2)执政后期,社会矛盾丛生,经济发展停滞。2.结果 结合所学知识思考:勃列日涅夫改革为什么会失败?改革失败原因:

(1)缺乏正确的指导思想,没有从根本上突破“斯大林模式”。

(2)勃列日涅夫本人专断、保守不利于改革。

(3)对外政策和经济战略阻碍经济改革的深入。戈尔巴乔夫 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近,1985年至1991年,任苏联共产党中央委员会总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,为此他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。 《时代》对戈尔巴乔夫的介绍是“莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏”。1.背景:政治:

经济:

外交:2.开始:三、戈尔巴乔夫改革行政管理、经济停滞、生活水平下降体制僵化、官僚主义、民族矛盾尖锐美苏争霸、对外扩张、国际形象受损(政治、经济、外交)1985年3.内容和问题:经济和政治领域 重点:用经济管理方法代替行政命令(实质:承认市场对经济的调节作用) 改革的重点。以人道的、民主的社会主义为指导,放弃共产党的领导地位,实行多党制、多元化。1.缺少宏观决策和相应的配套措施

2.继续优先发展重工业 激化矛盾

局势失控

苏联解体二战后苏联的经济改革 小 结二战后苏联经济改革的启示 一方面,社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;另一方面,改革不可能是一帆风顺的;社会主义制度要通过不断改革来完善。1、下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确的是:( )

A、在社会主义国家中进行的最早

B、没有摆脱斯大林模式的束缚

C、只局限于农业领域

D、没有取得任何成效

2、戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫当政时的政策相比( )

A、都引起了当时苏联人民的思想混乱

B、都对苏联的历史全盘否定

C、都否定了十月革命

D、都放弃了科学社会主义的指导 B A 练一练3、戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革相比( )

A、都首先从经济领域开始

B、都在经济领域取得了巨大成就

C、都保持了马克思主义方向

D、都适应了各自的国情

4、苏联解体的根本原因是:( )

A、社会主义理论的缺陷

B、苏联社会主义模式的弊端

C、西方国家的“和平演变”战略案

D、经济危机和政治危机的发生 A B 练一练5、就其实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是:( )

A、缺乏明确的指导思想

B、重点放在农业

C、重点放在重工业

D、没有改变中央集权的经济体制

6、赫鲁晓夫的经济改革遭受挫折的根本原因是( )

A、缺乏正确的指导思想

B、导致了工农的不满

C、个人的作风缺乏实事求是的精神

D、不切实际,急躁冒进 D A 练一练7、勃列日涅夫把改革的重点放在重工业上,其根本目的是( )

A、成为超级大国

B、增强综合国力

C、增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D、以重工业带动整个国民经济的发展

8、戈尔巴乔夫改革给我们最大的经验教训是:( )

A、改革应从本国实际出发,坚持马克思主义

B、要时刻警惕国际帝国主义的和平演变

C、改革后坚持以经济建设为中心

D、改革步伐要稳定,不能急于求成 C A 练一练

他们几位为苏联做了些什么呢?他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫第21课 二战后苏联的经济改革斯大林经济体制的特征及弊端(1)单一的公有制

(2)高度集中的计划经济,排斥市场

(3)主要以行政手段管理经济主要特征 主要弊端 (1)片面发展重工业

(2)为支持工业,不惜损害农民利益,损害了农民的积极性

(3)计划指令压抑了地方和企业的积极性赫鲁晓夫 尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(1894—1971),原苏联领导人。1953—1964任苏共中央第一书记,美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人;第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。 下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。有人说他是“鲁莽的改革家”。一.赫鲁晓夫改革(1953——1964) 背景:(1)斯大林模式的弊端日益显著,尤其是农业集体化的消极影响越来越明显。

(2)赫鲁晓夫上台并巩固了自己在苏联的最高领导地位。农业:①废除谷物的义务交售制,提高农产品的收

购价格;

②允许农民发展家庭副业,扩大集体农庄的

自主权;

③大规模垦荒,扩种玉米。工业:将部分企业的管理权下放给加盟共和国,给予企业部分权利;一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。2. 改革的主要措施 种植玉米的面积从1954年的430万顷扩大到1962年的3700万顷。扩种玉米对畜牧业有促进作用。但是,由于许多地方的气候不宜种玉米,产量很低。也有些地区因日照量不够,玉米结不了穗。还有些地区因扩种玉米影响了小麦生产。扩种玉米的计划最终失败了。

⑴赫鲁晓夫的经济改革重点是农业,收效甚微,但取得一定成就 。 ⑶对斯大林模式弊端缺乏科学认识,无法从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。 3.评价 ⑵赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲击了斯大林模式 ,有利推动社会主义国家改革。1. 缺乏全面和正确的战略方针和思路(指导思想),带有很大的盲动性。

2.对斯大林模式弊端缺乏科学认识,没有从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

3. 赫鲁晓夫自身的不足和缺点(个人作风急噪,反复无常)。

4. 1964年粮食减产,加速了赫鲁晓夫的下台。失败的原因勃列日涅夫 列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫(1906-1982),1931年加入苏联共产党,1944年升为少将。1964年参与推翻赫鲁晓夫的政变,自任苏共第一书记。在他统治下,苏联的军事、经济大大增强。苏联在他统治下成为与美国不相上下的超级大国。1968年派军队侵略捷克斯洛伐克。1977年至1982年他去世前,任最高苏维埃主席。 1977年,由于阿富汗新政府取消了亲苏联的政策,他发动了侵略阿富汗的战争。他曾经被中国毛泽东政府斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。二、勃列日涅夫改革(1964——1982)1.改革内容①恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导;

②坚持集中计划管理,扩大国营企业的经营自主权;

③运用经济手段,刺激企业改进经营管理;

④注重发展重工业,特别是与军事有关的工业部门. 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。——《世界现代史》1966年1975年1966年1975年工业总产值:亿卢布农业总产值:亿卢布229451128831128探究:以上材料和图表反映出什么历史信息?提示:勃列日涅夫改革取得一定成效 材料:1975年以后,苏联国民经济的持续低速发展,1985年苏联的国民收入为美50%(苏联称67%);社会总产值为美40%; 工业劳动生产率为美50-55%; 农业劳动生产率25%; 科技落后美国10-20年。苏联的农业拖了国民经济的后腿, 基本上仍是靠天吃饭。水浇地面积仅占播种面积的7.3%。有人把勃列日涅夫时期称为“停滞的年代”。 探究:以上反映出什么历史信息?提示:勃列日涅夫改革最终失败(1)执政前期,经济增长加快,政局稳定,军备力量大为增长,成为与美国匹敌的超级大国,人民生活有所改善;

(2)执政后期,社会矛盾丛生,经济发展停滞。2.结果 结合所学知识思考:勃列日涅夫改革为什么会失败?改革失败原因:

(1)缺乏正确的指导思想,没有从根本上突破“斯大林模式”。

(2)勃列日涅夫本人专断、保守不利于改革。

(3)对外政策和经济战略阻碍经济改革的深入。戈尔巴乔夫 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近,1985年至1991年,任苏联共产党中央委员会总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,为此他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。 《时代》对戈尔巴乔夫的介绍是“莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏”。1.背景:政治:

经济:

外交:2.开始:三、戈尔巴乔夫改革行政管理、经济停滞、生活水平下降体制僵化、官僚主义、民族矛盾尖锐美苏争霸、对外扩张、国际形象受损(政治、经济、外交)1985年3.内容和问题:经济和政治领域 重点:用经济管理方法代替行政命令(实质:承认市场对经济的调节作用) 改革的重点。以人道的、民主的社会主义为指导,放弃共产党的领导地位,实行多党制、多元化。1.缺少宏观决策和相应的配套措施

2.继续优先发展重工业 激化矛盾

局势失控

苏联解体二战后苏联的经济改革 小 结二战后苏联经济改革的启示 一方面,社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;另一方面,改革不可能是一帆风顺的;社会主义制度要通过不断改革来完善。1、下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确的是:( )

A、在社会主义国家中进行的最早

B、没有摆脱斯大林模式的束缚

C、只局限于农业领域

D、没有取得任何成效

2、戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫当政时的政策相比( )

A、都引起了当时苏联人民的思想混乱

B、都对苏联的历史全盘否定

C、都否定了十月革命

D、都放弃了科学社会主义的指导 B A 练一练3、戈尔巴乔夫改革与1978年后的中国改革相比( )

A、都首先从经济领域开始

B、都在经济领域取得了巨大成就

C、都保持了马克思主义方向

D、都适应了各自的国情

4、苏联解体的根本原因是:( )

A、社会主义理论的缺陷

B、苏联社会主义模式的弊端

C、西方国家的“和平演变”战略案

D、经济危机和政治危机的发生 A B 练一练5、就其实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是:( )

A、缺乏明确的指导思想

B、重点放在农业

C、重点放在重工业

D、没有改变中央集权的经济体制

6、赫鲁晓夫的经济改革遭受挫折的根本原因是( )

A、缺乏正确的指导思想

B、导致了工农的不满

C、个人的作风缺乏实事求是的精神

D、不切实际,急躁冒进 D A 练一练7、勃列日涅夫把改革的重点放在重工业上,其根本目的是( )

A、成为超级大国

B、增强综合国力

C、增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D、以重工业带动整个国民经济的发展

8、戈尔巴乔夫改革给我们最大的经验教训是:( )

A、改革应从本国实际出发,坚持马克思主义

B、要时刻警惕国际帝国主义的和平演变

C、改革后坚持以经济建设为中心

D、改革步伐要稳定,不能急于求成 C A 练一练

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势