安徽省十联考合肥一中2024~2025学年高三第二次教学质量检测地理试题( 含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省十联考合肥一中2024~2025学年高三第二次教学质量检测地理试题( 含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 619.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-12-04 06:42:02 | ||

图片预览

文档简介

安徽省十联考合肥一中2024~2025学年高三第二次教学质量检测地理试题

注意事项:

1. 答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。

2. 答题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3. 答题时,必须使用 0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用 0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

4. 考试结束,务必将答题卡和答题卷一并上交。

一、单项选择题 (共16小题,每小题3分,共计48分)

常见河谷土游的水流从某一陡坎下的泉眼涌出,而河流下游又有一落水洞,河水沿落水洞流入地下,这种上下游封闭的谷地,称为盲谷。转入地下的河流暗流段,叫伏流。下图为盲谷和伏流示意图。据此完成1-2题。

1. 图中地貌对应的等高线地形图最接近的是 ( )

2. 盲谷和伏流常见于我国( )

A. 喀斯特地貌区 B. 丹霞地貌区 C. 风沙地貌区 D. 黄土高原区

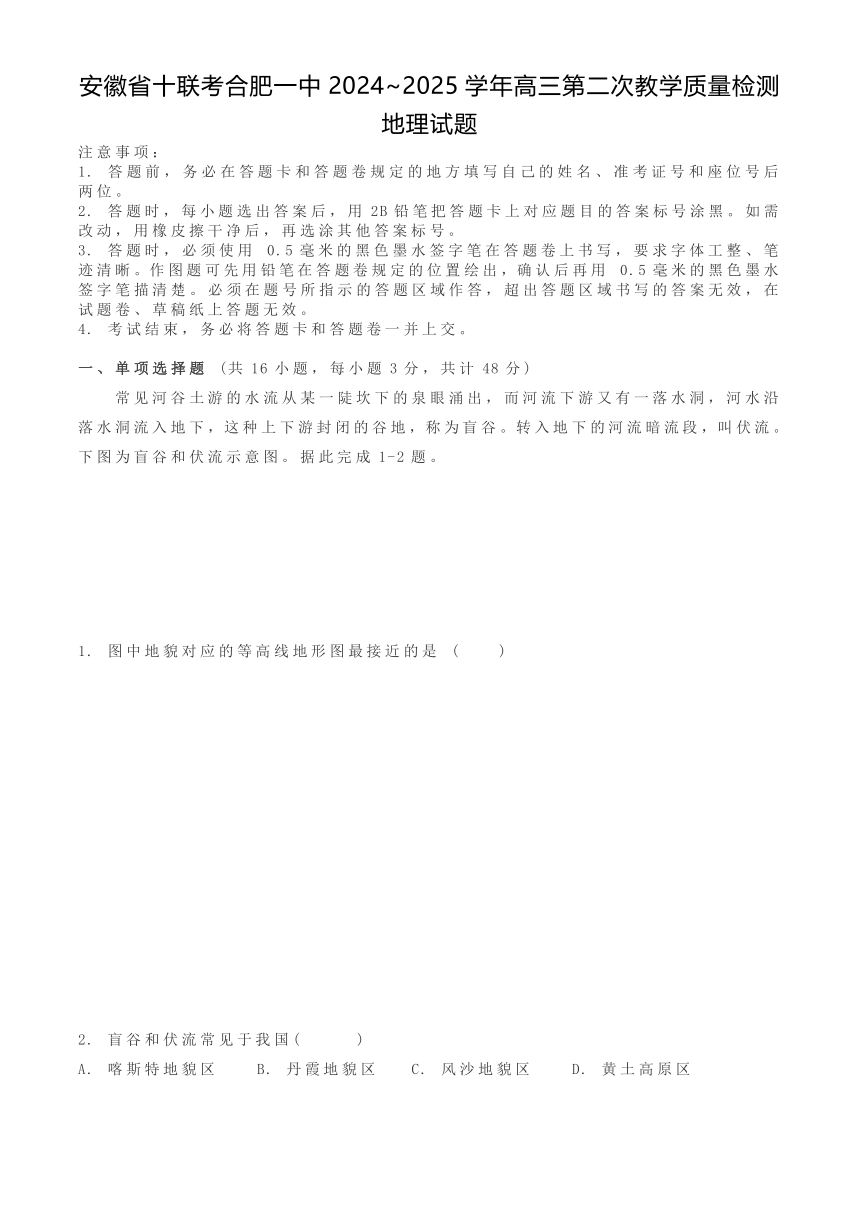

2024 年8 月 12 日(农历七月初九)20 时,小明在安徽合肥某地观察到天空的凸月与北斗七星交相辉映。图中阴影部分为黑夜。据此完成3-4题。

3. 图中四个观测点能观测凸月与北斗七星交相辉映的是 ( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

4. 一个月后,北斗七星达到同一位置的观测时间约为地方时( )

A. 6时 B. 12时 C. 18时 D. 24时

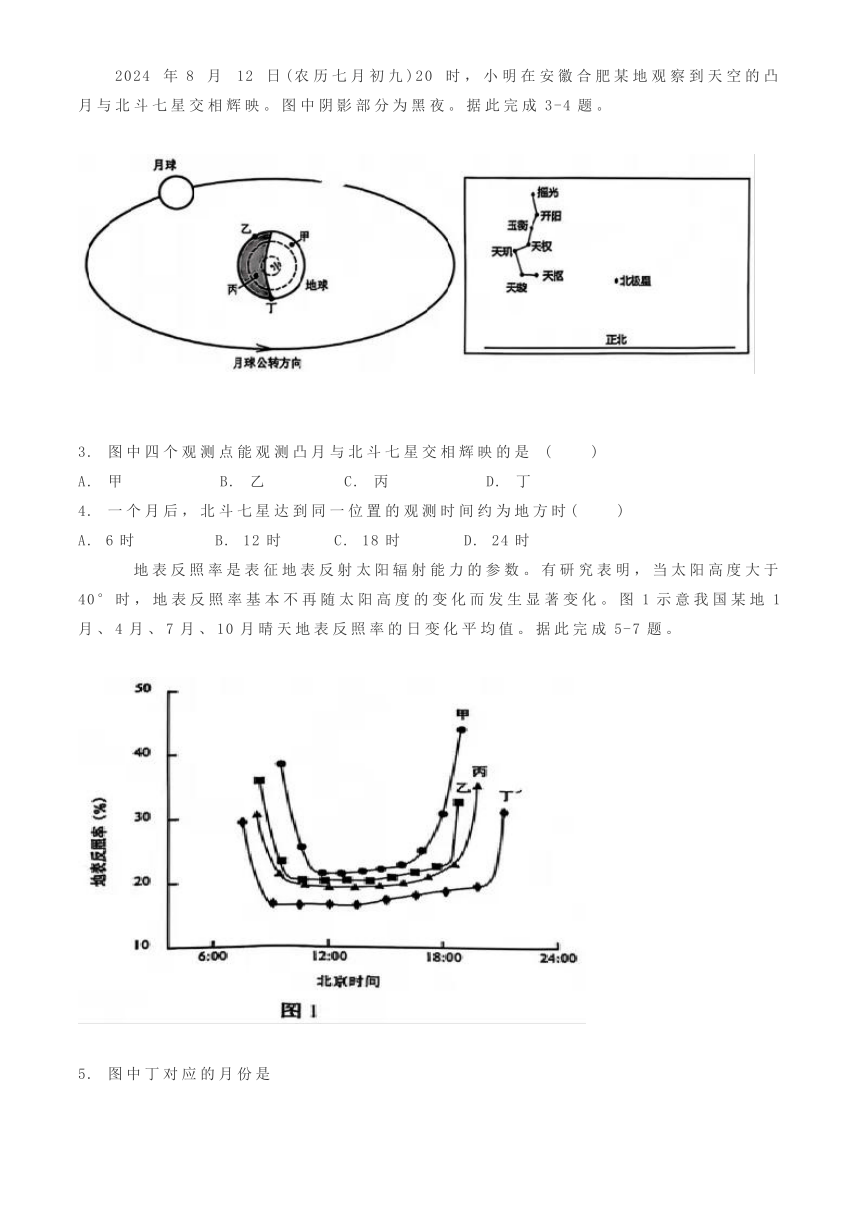

地表反照率是表征地表反射太阳辐射能力的参数。有研究表明,当太阳高度大于 40°时,地表反照率基本不再随太阳高度的变化而发生显著变化。图1示意我国某地1月、4月、7月、10月晴天地表反照率的日变化平均值。据此完成5-7题。

5. 图中丁对应的月份是

A. 一月 B. 四月 C. 七月 D. 十月

6. 该地最可能位于

A. 东北平原 B. 江南丘陵 C. 青藏高原 D. 四川盆地

7. 甲月份地表反照率偏高主要是因为

A. 大气污染物少 B. 地表积雪量大

C. 土壤含水量高 D. 植被覆盖率低

为研究某地焋风的发展变化,研究人员在该地设A、B两处气象观测点进行观测(左图)。右图为某年1月28日在 A观测点获取的气象数据。另据B观测点数据显示,当日地方时 14:00左右该处出现一个锋面,停留了一段时间后,15:30左右开始移动。据此完成8-10题。

8. A观测点出现焚风的时间(地方时) 是

A. 3—4时 B. 7—8时 C. 14—15时 D. 19—20时

9. AB段地形对焚风风速的影响是

A. 持续增加 B. 持续减弱 C. 先增后减 D. 先减后增

10. 15:30后 B 观测点附近锋面的类型及移动方向为

A. 暖锋、向北 B. 暖锋、向南

C. 冷锋、向北 D. 冷锋、向南

在对流层的中低层,风的辐合、辐散和水汽输送是影响天气和气候的重要因子。辐合是水平气流的流速降低或流向变化造成气流聚集而产生的上升运动,辐散是水平气流的流速增加或流向支化造成气流分散而产生的下沉运动。图为 1981~2010 年中亚及周边地区中低层平均风场分布图。据此完成11-13题。

11. 甲地 1月降水的主要水汽来源是

A. 太平洋 B. 印度洋

C. 大西洋 D. 北冰洋

12. 7月影响甲地的主要天气系统及对甲地天气的影响是

A. 气旋 湿热 B. 反气旋 干热

C. 气旋 冷湿 D. 反气旋 干冷

13. 与甲地相比,乙地的气候特点是

①1 月降水多 ②7月降水多 ③大陆性强 ④海洋性强

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

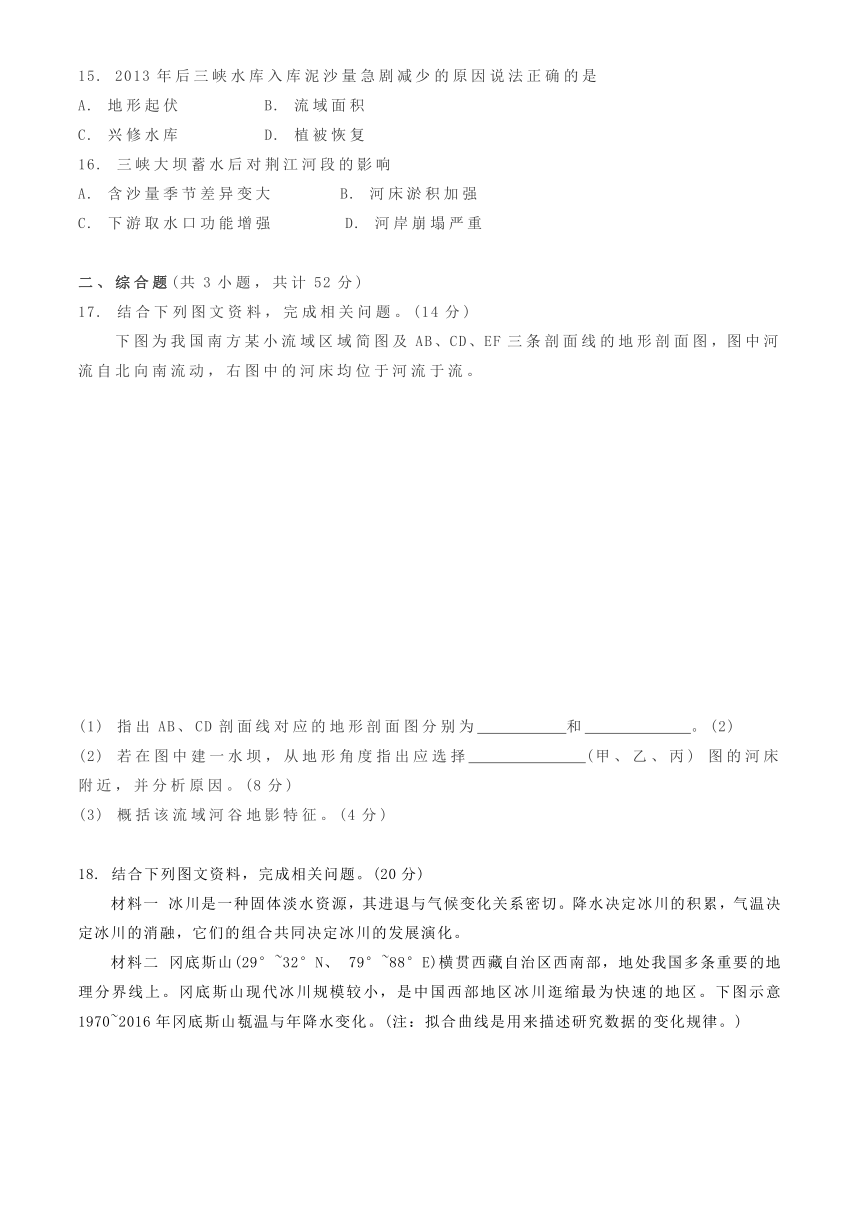

三峡大坝蓄水后对其下游河段的径流量和含沙量产生了明显影响,也影响到下游河床的冲淤过程。宜昌站和螺山站分别是荆江河段的上游和下游的两个水文监测站,下图为两水文监测站在三峡大坝蓄水前后的含沙量变化过程图。据此完成14-16题。

14. 三峡大坝蓄水前荆江河段自宜昌站至螺山站冲淤强度特点

A. 丰水期侵蚀、枯水期侵蚀 B. 丰水期淤积、枯水期侵蚀

C. 丰水期淤积、枯水期淤积 D. 丰水期侵蚀、枯水期淤积

15. 2013年后三峡水库入库泥沙量急剧减少的原因说法正确的是

A. 地形起伏 B. 流域面积

C. 兴修水库 D. 植被恢复

16. 三峡大坝蓄水后对荆江河段的影响

A. 含沙量季节差异变大 B. 河床淤积加强

C. 下游取水口功能增强 D. 河岸崩塌严重

二、综合题(共3小题,共计52分)

17. 结合下列图文资料,完成相关问题。(14分)

下图为我国南方某小流域区域简图及AB、CD、EF三条剖面线的地形剖面图,图中河流自北向南流动,右图中的河床均位于河流于流。

(1) 指出AB、CD剖面线对应的地形剖面图分别为 和 。(2)

(2) 若在图中建一水坝,从地形角度指出应选择 (甲、乙、丙) 图的河床附近,并分析原因。(8分)

(3) 概括该流域河谷地影特征。(4分)

18. 结合下列图文资料,完成相关问题。(20分)

材料一 冰川是一种固体淡水资源,其进退与气候变化关系密切。降水决定冰川的积累,气温决定冰川的消融,它们的组合共同决定冰川的发展演化。

材料二 冈底斯山(29°~32°N、 79°~88°E)横贯西藏自治区西南部,地处我国多条重要的地理分界线上。冈底斯山现代冰川规模较小,是中国西部地区冰川逛缩最为快速的地区。下图示意1970~2016年冈底斯山 温与年降水变化。(注:拟合曲线是用来描述研究数据的变化规律。)

(1) 列举两条经过冈底斯山的我国重要的地理分界线。(4分)

(2) 从气候变化的角度分析冈底斯山冰川快速退缩的原因。(8分)

(3) 推测冰川快速退缩对青藏高原可能带来的影响。(8分)

19. 结合下列图文资料,完成相关问题。(18分)

热融湖塘是在富冰多年冻土地区,夏季温度高,.冻土区活动层融化,水分(融水、降水和地表水)顺着多年冻结层的裂隙下渗,遇冷凝结形成冰楔,冰楔融化后地表土壤失去支撑而塌陷形成洼地集水成湖,称为热融湖。当湖面冰封时,一个个气泡被冻结在透明的冰层中,出现与“气泡湖”相同的景观。热融湖扩张消亡的演化过程对磸元素迁移造成重要影响。图1为热融湖气泡景观图。图2为热融湖形成扩张消亡演化图。

(1) 分析湖面冰封时热融湖气泡的成因。(6分)

(2) 简述热融湖塘扩张消亡的绽化过程。(6分)

(3) 说出热融湖不同演化阶段从碳源到碳汇变化的原因.(6分)

答案

1. B 2. A

解析:1.根据材料信息以及图中的示坡线,可知该处地貌对应的是谷地。根据选项中四幅图的等高线判读,B项表示的是谷地。故选 B。

2.根据材料信息,落水洞以及地下暗河等是喀斯特地貌的典型地貌特征,故选A。

3. B 4. C

3.根据材料信息,此时时间为20时,为上半夜。根据地球自转风向,可以判断出甲乙之间为昏线,丁在晨线上。因此可以判断出乙此时为上半夜。故选B项。

4.一个太阳日为24小时,一个恒星日为23时46分4秒,两者相差大约4分钟。一个月大约相差约120分钟即2个小时。20时提前2小时为18时。故选C项。

5. C 6. C 7. B

5.根据甲乙丙丁地表返照率的开始与结束时间可以判断昼夜长短,由此判断丁昼长最长为为夏季,故选C。

6.由题当太阳高度大于 40°时,地表反照率基本不再随太阳高度的变化而发生显著变化。由于太阳视运动上午下午对称分布。反照率基本不变曲线的中点对应当地正午12 点,此时北京时间大概为15点。根据时差可以求出当地经度75°E,判断地点可能位于青藏高原。故选C。

7.由于甲昼短,推断此时为冬季,任何时段反照率数值都较大,推测为地表积雪量大,故选B。

8. B 9. C 10. C

8.由所学知识可知,焚风多越过山脉沿山坡下沉,湿度下降,温度上升。若A观测点出现焚风,气流应从A处山坡上吹向山麓,同时受河谷地形限制,应为偏北风。该日7—8时,A观测点风向由弱南风转为强北风,且伴有升温、减湿过程,应为焚风出现的时间。故选B。

9. AB 段为南北走向山谷,地势北高南低,偏北风向的气流翻越北部山地后,在下沉过程中形成干热的焚风。AB段河谷狭窄,具有“狭管效应”,可使风速加快。B处位于山谷出口,山谷变宽,地形相对开阔,坡度较缓,风速减少。故选C。

10.受焚风影响,锋面北侧为暖干气团,受湖泊影响,锋面南侧上空在午后形成冷湿气团, 7: 00——15: 30 焚风影响 AB段, 增温减湿, 15: 30 后焚风减弱, 并逐渐被南风取代, 南侧冷气团推动锋面北上。故选C。

11. C 12. B 13. C

11.读图可知,甲地大致位于37°N,1月份全球气压带风带位置偏南,该地受盛行西风控制,西风从大西洋带来较多的水汽。故选C。

12.甲地大致位于 37°N,7月份气压带风带位置偏北,该地受北移的副热带高压控制,气流不断辐散下沉,造成水汽扩散,且气流在下沉过程中持续增温,水汽不易凝结,多晴朗天气,干燥炎热。故选B。

13.1月份,甲乙都受西风带控制,但乙地地势平坦开阔,地形抬升作用不明显。甲地因青藏高原阻挡抬升西风气流,多地形雨。1月份乙地较甲地降水少。7月份,乙地受西风带控制夏季陆地蒸腾蒸发水气多,降水较多,而甲地受副热带高压影响,降水较少。与甲地相比,乙地距海较远,大陆性更强。故选C。

14. B 15. C 16. D

14.蓄水前丰水期上游(宜昌站)比下游(螺山站)含沙量大为淤积; 枯水期上游(宜昌站)比下游(螺山站)含沙量小为侵蚀; 故选B。

15.2013年后长江上游的地形起伏和流域面积没有太大变化,水库具有拦沙蓄水的作用,上游修建了多个水库,拦截大量泥沙在库区,导致入库泥沙量急剧减少,植被恢复需要时间过程,不可能含沙量在短时间内骤降,故选C

16.三峡大坝可以调节荆江河段的水位,使其含沙量季节差异减小,A错误; 三峡水库排沙量的大幅度减少,让下泄洪水的动能大大增强,造成了部分河床下切严重,河床冲刷作用增强,使河道加深加宽,B错误; 河床加深,水位下降,原取水口位置高于河水水位,下游取水口功能和港口设施功能减弱甚至失效,C错误; 河床的冲刷可能会威胁到堤岸安全,河床冲刷,河岸崩塌现象严重,故选D。

17 (1) 乙, 甲。 (每点2分, 共4分)

(2) 甲(2分) 河谷较窄,两岸山脊较近,可以减少工程量; 上游有较宽的谷地 (或盆地) ,有蓄水空间。 (4分)

(3)该流域北部自北向南依次为宽阔河谷、较窄的峡谷、展宽的河谷,(2分) 宽窄相间分布。 (2分)

18(1)季风区与非季风区分界线; 外流区与内流区分界线; 200毫米等降水量线; 半干旱区与干旱区的分界线 (每点2分,任答2点4分)

(2) 气温上升加快冰川消融; 降水减少使冰川消融区难以得到充足的积累; 冰碛物相对于原有的冰川表面,吸收大量热量,加速冰川退化; 冰川规模小,对气候变化的响应较敏感退缩较快。 (每点2分,共8分)

(3) (引发水资源时空分布和水循环过程的变化) 从短期看,冰川融水补给增多,河流径流量增加,可缓解流域的用水需求,促进当地农牧业和经济的发展;同时由于冰川融水加剧,暴雨增加,流域内水量大增,将会使洪水、泥石流等灾害发生可能性增大; 从长期看,随着冰川消融进一步加剧,冰川面积严重退缩,流域内将会面临水资源减少直至枯竭的威胁,加之人口及经济规模增大,水资源的需求量增加,用水矛盾将会进一步激化;冰川不断融化,使原来的冰雪表面变成裸露的地面,下垫面性质的改变影响大气环流,可能带来局部气候变化。 (每点2分,共8分。其他答案言之有理即可给分)

19(1) 热融湖演化过程中,大量蓄水湖底温度高,微生物活性增强,积累在湖泊和冻土层中的丰富的有机物分解释放出甲烷等温室气体,湖水相对静止,冬季水温骤降,水体表层先降温,甲烷等温室气体自上而下在冰层下面逐渐冻结。 (6分) (2) ①扩张:冰楔融化地表土壤失去支撑塌陷,地表水汇聚。进一步融化周边冻土和地下冰,向外向下,湖岸坍塌后退。 (2分)

②消亡:持续扩张与径流或相邻湖盆相遇排水,湖泊停止生长; 陆续被水生植物、泥炭、沉积物等填满至消亡。 (排水2分; 水生植物2分,共4分)

(3) 扩张阶段湖盆坍塌大量蓄水,湖水的潜热向周围和下方冻土提供热量,湖塘底部和冻土中的微生物活性增强,分解有机物,向空气中释放大量甲烷气体,增加碳排放,热融湖成为碳源; 消亡阶段随着水生植物增加,消亡后湖泊消失被陆生植物取代,通过光合作用吸收大量二氧化碳,碳从大气圈进入到生物圈和岩石圈,热融湖成为碳汇。 (6分)

注意事项:

1. 答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。

2. 答题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3. 答题时,必须使用 0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用 0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

4. 考试结束,务必将答题卡和答题卷一并上交。

一、单项选择题 (共16小题,每小题3分,共计48分)

常见河谷土游的水流从某一陡坎下的泉眼涌出,而河流下游又有一落水洞,河水沿落水洞流入地下,这种上下游封闭的谷地,称为盲谷。转入地下的河流暗流段,叫伏流。下图为盲谷和伏流示意图。据此完成1-2题。

1. 图中地貌对应的等高线地形图最接近的是 ( )

2. 盲谷和伏流常见于我国( )

A. 喀斯特地貌区 B. 丹霞地貌区 C. 风沙地貌区 D. 黄土高原区

2024 年8 月 12 日(农历七月初九)20 时,小明在安徽合肥某地观察到天空的凸月与北斗七星交相辉映。图中阴影部分为黑夜。据此完成3-4题。

3. 图中四个观测点能观测凸月与北斗七星交相辉映的是 ( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

4. 一个月后,北斗七星达到同一位置的观测时间约为地方时( )

A. 6时 B. 12时 C. 18时 D. 24时

地表反照率是表征地表反射太阳辐射能力的参数。有研究表明,当太阳高度大于 40°时,地表反照率基本不再随太阳高度的变化而发生显著变化。图1示意我国某地1月、4月、7月、10月晴天地表反照率的日变化平均值。据此完成5-7题。

5. 图中丁对应的月份是

A. 一月 B. 四月 C. 七月 D. 十月

6. 该地最可能位于

A. 东北平原 B. 江南丘陵 C. 青藏高原 D. 四川盆地

7. 甲月份地表反照率偏高主要是因为

A. 大气污染物少 B. 地表积雪量大

C. 土壤含水量高 D. 植被覆盖率低

为研究某地焋风的发展变化,研究人员在该地设A、B两处气象观测点进行观测(左图)。右图为某年1月28日在 A观测点获取的气象数据。另据B观测点数据显示,当日地方时 14:00左右该处出现一个锋面,停留了一段时间后,15:30左右开始移动。据此完成8-10题。

8. A观测点出现焚风的时间(地方时) 是

A. 3—4时 B. 7—8时 C. 14—15时 D. 19—20时

9. AB段地形对焚风风速的影响是

A. 持续增加 B. 持续减弱 C. 先增后减 D. 先减后增

10. 15:30后 B 观测点附近锋面的类型及移动方向为

A. 暖锋、向北 B. 暖锋、向南

C. 冷锋、向北 D. 冷锋、向南

在对流层的中低层,风的辐合、辐散和水汽输送是影响天气和气候的重要因子。辐合是水平气流的流速降低或流向变化造成气流聚集而产生的上升运动,辐散是水平气流的流速增加或流向支化造成气流分散而产生的下沉运动。图为 1981~2010 年中亚及周边地区中低层平均风场分布图。据此完成11-13题。

11. 甲地 1月降水的主要水汽来源是

A. 太平洋 B. 印度洋

C. 大西洋 D. 北冰洋

12. 7月影响甲地的主要天气系统及对甲地天气的影响是

A. 气旋 湿热 B. 反气旋 干热

C. 气旋 冷湿 D. 反气旋 干冷

13. 与甲地相比,乙地的气候特点是

①1 月降水多 ②7月降水多 ③大陆性强 ④海洋性强

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

三峡大坝蓄水后对其下游河段的径流量和含沙量产生了明显影响,也影响到下游河床的冲淤过程。宜昌站和螺山站分别是荆江河段的上游和下游的两个水文监测站,下图为两水文监测站在三峡大坝蓄水前后的含沙量变化过程图。据此完成14-16题。

14. 三峡大坝蓄水前荆江河段自宜昌站至螺山站冲淤强度特点

A. 丰水期侵蚀、枯水期侵蚀 B. 丰水期淤积、枯水期侵蚀

C. 丰水期淤积、枯水期淤积 D. 丰水期侵蚀、枯水期淤积

15. 2013年后三峡水库入库泥沙量急剧减少的原因说法正确的是

A. 地形起伏 B. 流域面积

C. 兴修水库 D. 植被恢复

16. 三峡大坝蓄水后对荆江河段的影响

A. 含沙量季节差异变大 B. 河床淤积加强

C. 下游取水口功能增强 D. 河岸崩塌严重

二、综合题(共3小题,共计52分)

17. 结合下列图文资料,完成相关问题。(14分)

下图为我国南方某小流域区域简图及AB、CD、EF三条剖面线的地形剖面图,图中河流自北向南流动,右图中的河床均位于河流于流。

(1) 指出AB、CD剖面线对应的地形剖面图分别为 和 。(2)

(2) 若在图中建一水坝,从地形角度指出应选择 (甲、乙、丙) 图的河床附近,并分析原因。(8分)

(3) 概括该流域河谷地影特征。(4分)

18. 结合下列图文资料,完成相关问题。(20分)

材料一 冰川是一种固体淡水资源,其进退与气候变化关系密切。降水决定冰川的积累,气温决定冰川的消融,它们的组合共同决定冰川的发展演化。

材料二 冈底斯山(29°~32°N、 79°~88°E)横贯西藏自治区西南部,地处我国多条重要的地理分界线上。冈底斯山现代冰川规模较小,是中国西部地区冰川逛缩最为快速的地区。下图示意1970~2016年冈底斯山 温与年降水变化。(注:拟合曲线是用来描述研究数据的变化规律。)

(1) 列举两条经过冈底斯山的我国重要的地理分界线。(4分)

(2) 从气候变化的角度分析冈底斯山冰川快速退缩的原因。(8分)

(3) 推测冰川快速退缩对青藏高原可能带来的影响。(8分)

19. 结合下列图文资料,完成相关问题。(18分)

热融湖塘是在富冰多年冻土地区,夏季温度高,.冻土区活动层融化,水分(融水、降水和地表水)顺着多年冻结层的裂隙下渗,遇冷凝结形成冰楔,冰楔融化后地表土壤失去支撑而塌陷形成洼地集水成湖,称为热融湖。当湖面冰封时,一个个气泡被冻结在透明的冰层中,出现与“气泡湖”相同的景观。热融湖扩张消亡的演化过程对磸元素迁移造成重要影响。图1为热融湖气泡景观图。图2为热融湖形成扩张消亡演化图。

(1) 分析湖面冰封时热融湖气泡的成因。(6分)

(2) 简述热融湖塘扩张消亡的绽化过程。(6分)

(3) 说出热融湖不同演化阶段从碳源到碳汇变化的原因.(6分)

答案

1. B 2. A

解析:1.根据材料信息以及图中的示坡线,可知该处地貌对应的是谷地。根据选项中四幅图的等高线判读,B项表示的是谷地。故选 B。

2.根据材料信息,落水洞以及地下暗河等是喀斯特地貌的典型地貌特征,故选A。

3. B 4. C

3.根据材料信息,此时时间为20时,为上半夜。根据地球自转风向,可以判断出甲乙之间为昏线,丁在晨线上。因此可以判断出乙此时为上半夜。故选B项。

4.一个太阳日为24小时,一个恒星日为23时46分4秒,两者相差大约4分钟。一个月大约相差约120分钟即2个小时。20时提前2小时为18时。故选C项。

5. C 6. C 7. B

5.根据甲乙丙丁地表返照率的开始与结束时间可以判断昼夜长短,由此判断丁昼长最长为为夏季,故选C。

6.由题当太阳高度大于 40°时,地表反照率基本不再随太阳高度的变化而发生显著变化。由于太阳视运动上午下午对称分布。反照率基本不变曲线的中点对应当地正午12 点,此时北京时间大概为15点。根据时差可以求出当地经度75°E,判断地点可能位于青藏高原。故选C。

7.由于甲昼短,推断此时为冬季,任何时段反照率数值都较大,推测为地表积雪量大,故选B。

8. B 9. C 10. C

8.由所学知识可知,焚风多越过山脉沿山坡下沉,湿度下降,温度上升。若A观测点出现焚风,气流应从A处山坡上吹向山麓,同时受河谷地形限制,应为偏北风。该日7—8时,A观测点风向由弱南风转为强北风,且伴有升温、减湿过程,应为焚风出现的时间。故选B。

9. AB 段为南北走向山谷,地势北高南低,偏北风向的气流翻越北部山地后,在下沉过程中形成干热的焚风。AB段河谷狭窄,具有“狭管效应”,可使风速加快。B处位于山谷出口,山谷变宽,地形相对开阔,坡度较缓,风速减少。故选C。

10.受焚风影响,锋面北侧为暖干气团,受湖泊影响,锋面南侧上空在午后形成冷湿气团, 7: 00——15: 30 焚风影响 AB段, 增温减湿, 15: 30 后焚风减弱, 并逐渐被南风取代, 南侧冷气团推动锋面北上。故选C。

11. C 12. B 13. C

11.读图可知,甲地大致位于37°N,1月份全球气压带风带位置偏南,该地受盛行西风控制,西风从大西洋带来较多的水汽。故选C。

12.甲地大致位于 37°N,7月份气压带风带位置偏北,该地受北移的副热带高压控制,气流不断辐散下沉,造成水汽扩散,且气流在下沉过程中持续增温,水汽不易凝结,多晴朗天气,干燥炎热。故选B。

13.1月份,甲乙都受西风带控制,但乙地地势平坦开阔,地形抬升作用不明显。甲地因青藏高原阻挡抬升西风气流,多地形雨。1月份乙地较甲地降水少。7月份,乙地受西风带控制夏季陆地蒸腾蒸发水气多,降水较多,而甲地受副热带高压影响,降水较少。与甲地相比,乙地距海较远,大陆性更强。故选C。

14. B 15. C 16. D

14.蓄水前丰水期上游(宜昌站)比下游(螺山站)含沙量大为淤积; 枯水期上游(宜昌站)比下游(螺山站)含沙量小为侵蚀; 故选B。

15.2013年后长江上游的地形起伏和流域面积没有太大变化,水库具有拦沙蓄水的作用,上游修建了多个水库,拦截大量泥沙在库区,导致入库泥沙量急剧减少,植被恢复需要时间过程,不可能含沙量在短时间内骤降,故选C

16.三峡大坝可以调节荆江河段的水位,使其含沙量季节差异减小,A错误; 三峡水库排沙量的大幅度减少,让下泄洪水的动能大大增强,造成了部分河床下切严重,河床冲刷作用增强,使河道加深加宽,B错误; 河床加深,水位下降,原取水口位置高于河水水位,下游取水口功能和港口设施功能减弱甚至失效,C错误; 河床的冲刷可能会威胁到堤岸安全,河床冲刷,河岸崩塌现象严重,故选D。

17 (1) 乙, 甲。 (每点2分, 共4分)

(2) 甲(2分) 河谷较窄,两岸山脊较近,可以减少工程量; 上游有较宽的谷地 (或盆地) ,有蓄水空间。 (4分)

(3)该流域北部自北向南依次为宽阔河谷、较窄的峡谷、展宽的河谷,(2分) 宽窄相间分布。 (2分)

18(1)季风区与非季风区分界线; 外流区与内流区分界线; 200毫米等降水量线; 半干旱区与干旱区的分界线 (每点2分,任答2点4分)

(2) 气温上升加快冰川消融; 降水减少使冰川消融区难以得到充足的积累; 冰碛物相对于原有的冰川表面,吸收大量热量,加速冰川退化; 冰川规模小,对气候变化的响应较敏感退缩较快。 (每点2分,共8分)

(3) (引发水资源时空分布和水循环过程的变化) 从短期看,冰川融水补给增多,河流径流量增加,可缓解流域的用水需求,促进当地农牧业和经济的发展;同时由于冰川融水加剧,暴雨增加,流域内水量大增,将会使洪水、泥石流等灾害发生可能性增大; 从长期看,随着冰川消融进一步加剧,冰川面积严重退缩,流域内将会面临水资源减少直至枯竭的威胁,加之人口及经济规模增大,水资源的需求量增加,用水矛盾将会进一步激化;冰川不断融化,使原来的冰雪表面变成裸露的地面,下垫面性质的改变影响大气环流,可能带来局部气候变化。 (每点2分,共8分。其他答案言之有理即可给分)

19(1) 热融湖演化过程中,大量蓄水湖底温度高,微生物活性增强,积累在湖泊和冻土层中的丰富的有机物分解释放出甲烷等温室气体,湖水相对静止,冬季水温骤降,水体表层先降温,甲烷等温室气体自上而下在冰层下面逐渐冻结。 (6分) (2) ①扩张:冰楔融化地表土壤失去支撑塌陷,地表水汇聚。进一步融化周边冻土和地下冰,向外向下,湖岸坍塌后退。 (2分)

②消亡:持续扩张与径流或相邻湖盆相遇排水,湖泊停止生长; 陆续被水生植物、泥炭、沉积物等填满至消亡。 (排水2分; 水生植物2分,共4分)

(3) 扩张阶段湖盆坍塌大量蓄水,湖水的潜热向周围和下方冻土提供热量,湖塘底部和冻土中的微生物活性增强,分解有机物,向空气中释放大量甲烷气体,增加碳排放,热融湖成为碳源; 消亡阶段随着水生植物增加,消亡后湖泊消失被陆生植物取代,通过光合作用吸收大量二氧化碳,碳从大气圈进入到生物圈和岩石圈,热融湖成为碳汇。 (6分)

同课章节目录