最后一课课件

图片预览

文档简介

课件51张PPT。 一个民族有一个民族的语言,一个祖国有一个祖国的尊严,学习、热爱民族语言,就是维护祖国的尊严,是爱国的表现,失去民族语言就等于丧失国土。如果有一天有人告诉你,你再也不能学习汉语,你每天挂在嘴边的普通话不能再用了,从今天开始你就只能用某种外语交流,那么,你会有怎样的感受呢? 今天,就让我们一起走进都德的《最后一课》,体会一下国家被占领,将要失去自己祖国语言的法国人民是什么样的感受?

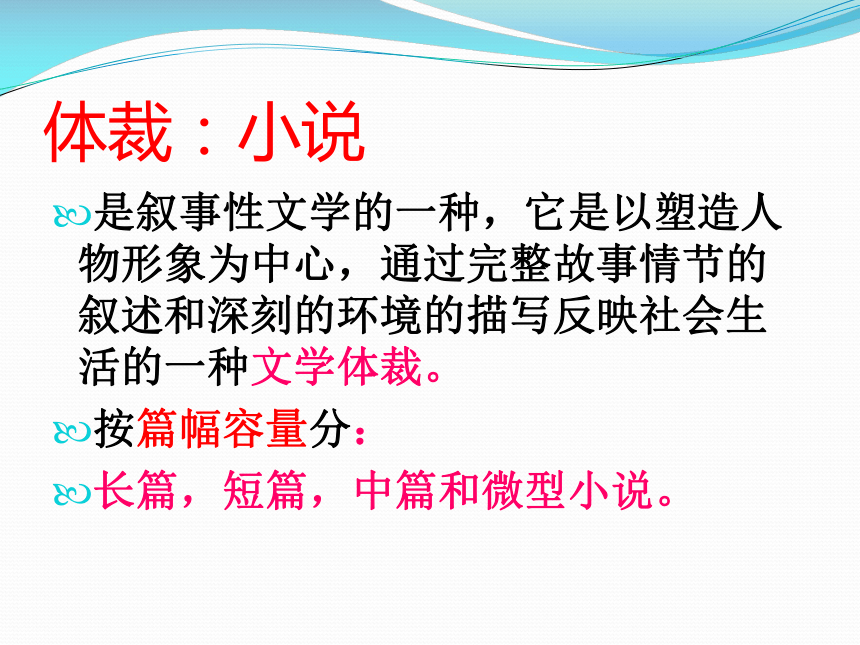

体裁:小说是叙事性文学的一种,它是以塑造人物形象为中心,通过完整故事情节的叙述和深刻的环境的描写反映社会生活的一种文学体裁。

按篇幅容量分:

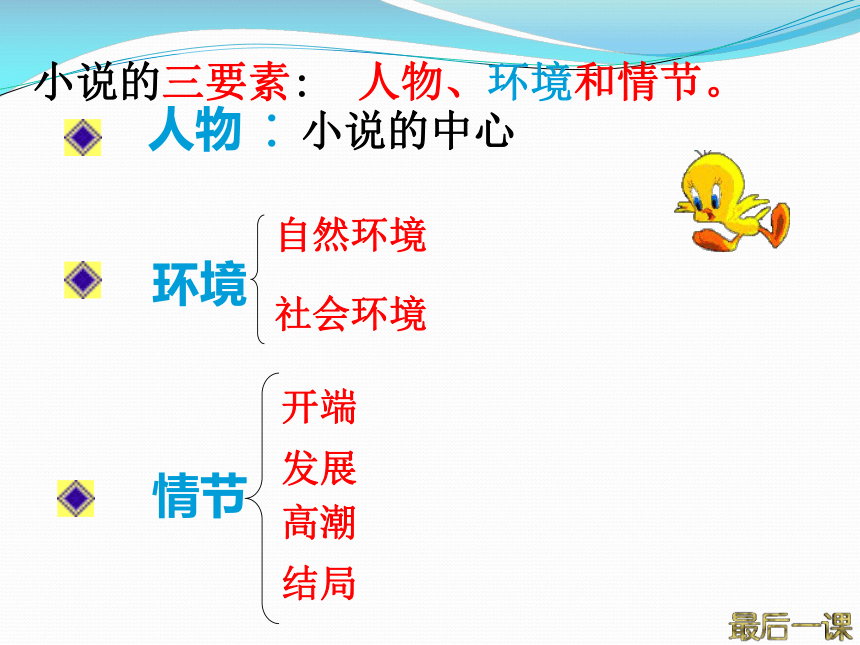

长篇,短篇,中篇和微型小说。小说的三要素: 人物、环境和情节。 环境自然环境社会环境情节开端发展高潮结局人物:小说的中心

《最后一课》写于1873年即普法战争的第二年。普鲁士军队长驱直入,侵占巴黎,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等三分之一以上的土地。普鲁士政府不准这两个地方继续学法语。这篇小说写的就是乡村教师哈默尔给学生教最后一堂法语课的情景,反映了法国人民深厚的爱国感情。需要掌握的字的读音:踱来踱去 郝 叟 懊悔惩罚 钥 匙 祈 祷 哽督学 膝头duó hǎo sǒu ào chéng yào shi qíd?o g?ngdū xī 诧异捂重点词语解释惩罚:严厉的惩罚。

懊恼:做错了事或说错了话,心理自恨不该这样。懊:悔恨。

祈祷:一种宗教仪式,信仰宗教的人向神默告自己的愿望。

诧异:觉得十分奇怪。

惨白:(面容)苍白。惨:凄惨。自由朗读课文,思考:1 理清文章的层次结构。

2今天和平时有什么不同?

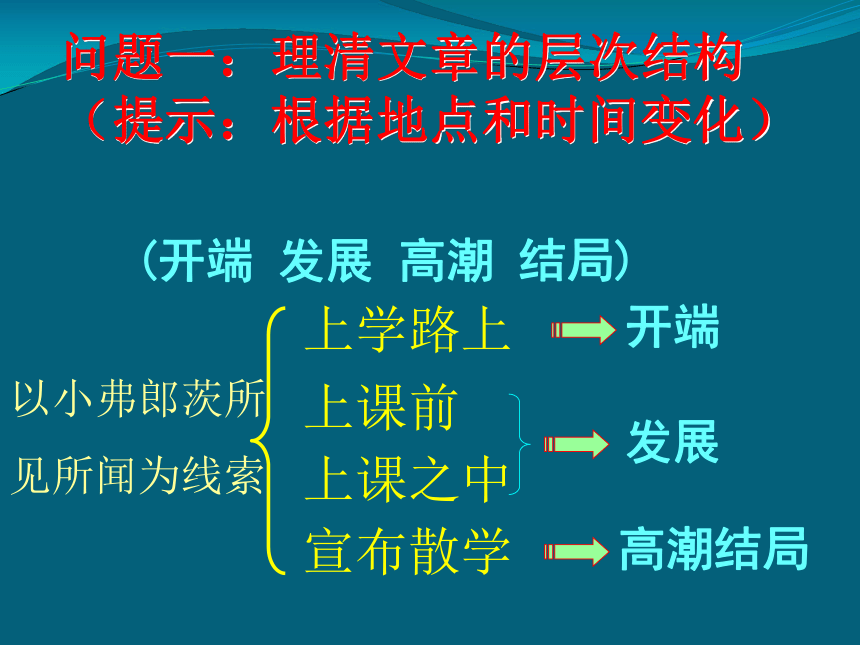

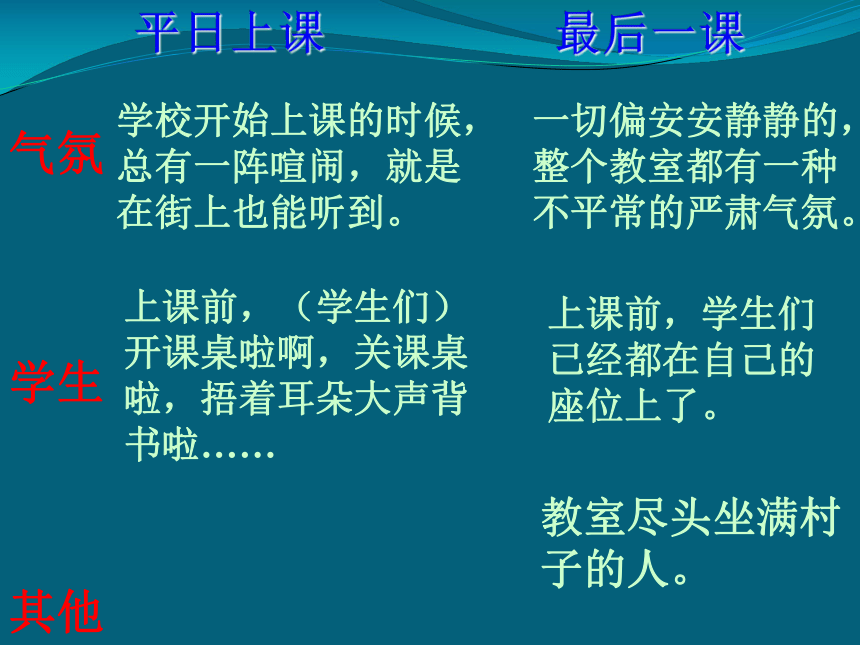

3文中还有哪些地方描写了环境,有什么样的作用? 问题一:理清文章的层次结构(提示:根据地点和时间变化)(开端 发展 高潮 结局)上学路上上课前上课之中宣布散学开端发展高潮结局 问题二: 今天和平时有什么不同?平日上课气氛

学生

其他学校开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。一切偏安安静静的,整个教室都有一种不平常的严肃气氛。上课前,(学生们)开课桌啦啊,关课桌啦,捂着耳朵大声背书啦……上课前,学生们已经都在自己的座位上了。教室尽头坐满村子的人。最后一课默读·讨论·理解教师平时今天拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”踱来踱去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。平时“我”会迟到会遭老师的责骂今天迟到,老师却很温和地叫“我”“快坐好”平时老师穿戴一般今天老师穿着只在督学来视察或发奖的日子才穿的漂亮礼服。小结:对课堂气氛的描写 极端肃静代替了往日的嘈杂;严厉的先生正温和地等着他来上课,穿着“督学来校视察”或“发奖的日子”才穿的服饰;最令小弗郎茨吃惊的是课堂里还坐着许多本村的人。用对比手法,烘托出“最后一课”严肃、庄严、悲愤的氛围,又进一步加深悬念。 问题三:文中还有哪些地方描写了环境,有什么样的作用? 自然环境社会环境“天气”“画眉”

风和日丽“普鲁士兵操练”“布告牌”

普法战争中法国战败反映出小弗郎茨贪玩、幼稚、不懂事的心态。 点明故事发生的时代背景

设置悬念——布告牌上到底写了些什么,为下面的情节和小弗朗茨思想感情的变化埋下伏笔。环境描写的作用:1交代事情发生的地点或背景

2渲染气氛烘托人物的心情 3寄托人物的思想感情 4反映人物的性格或品质 5推动情节的发展 6深化作品主题 结束语小弗郎茨哈墨尔先生本文着重写了哪两个人物形象?分析人物形象人物主要人物人物描写方法:外貌描写

神态描写

动作描写

语言描写

心理描写 圈划出第一部分中描写小弗郎茨的有关语句,并思考这些语句能表现出小弗郎茨是个怎样的孩子??认识小弗郎茨怕迟到怕挨骂,又怕老师的提问我想就别上学了,到野外去玩玩吧 这些 景象,比分词用法有趣多了 怕老师、幼稚、贪玩、不爱学习还能管住自己,急忙向学校跑去。 有自制力 我们的一切 坏消息都是从那里传出来的、又出了什么事啦? 朦胧的爱国心 说明他并不是一个坏孩子,这是小弗郎茨思想性格的基点,也是他思想转变的条件。 上学路上铁匠对我的喊话我认为是在拿我开玩笑强烈的自尊心想一想小弗郎茨在上课前后心情、态度有什么变化?

(找出文中具体语句加以揣摩)上课之前

上课之中小弗郎茨啊,那些混账东西……对敌人的憎恨我的最后一堂法文课!对祖国语言的热

爱、眷念可怜的人!对老师的理解和尊敬我多么后悔!正在觉醒从来没有这么专听过讲。热爱祖国语言“他们该不会强迫这些鸽子

也用德国话鸣唱吧!”对敌人的憎恨

和讽刺啊!这最后一课,我真永远

忘不了!热爱祖国1.初识小弗郞茨,他是一个______________

_______的孩子。小弗郎茨形象——概括心理描写3.小说主要运用什么方法描写小弗郎茨?幼稚2.课堂上的小弗郎茨是一个______________

_______的孩子。贪玩、不懂事、不爱学习、怕老师爱法语、同情并敬爱老师、爱国家小弗郎茨思想感情发生变化的原因是什么? 他原本就不是一个坏孩子。 受到哈墨尔先生以及小镇上居民的沉痛心情的感染。亡国惨痛的震撼,激发了他心灵深处爱国情感。归纳: 作者运用第一人称,对小弗郎茨的描写重点运用了心理描写的手法,写出了小弗郎茨情感变化的波澜起伏,从幼稚、贪玩——疑惑、诧异——难受、懊悔——悲愤、懂事,充满爱国主义思想感情。这一感情变化,推动情节的发展,突出了主题,使文章更真切感人。 小弗郎茨在文中有何作用?? 贯穿故事情节的作用? 深化小说主题的重要作用(副标题:阿尔萨斯省的一个小孩子的自述)第二课时哈默尔先生标出有关描写哈默尔先生的语段并分析该人物。

分析人物形象 抓住人物的外貌、语言、动作、神态进行分析。 为什么“我们的老师这天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,领口系着折叠得挺精致的大领结,戴着刺绣的黑稠大礼帽” ? 哈默尔先生在最后一堂法语课时,穿上节日盛装,是为了纪念这最后一课,也是为了表示对就要失去的国土的敬意。 “哈默尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这小教室里的东西都装在眼睛里带走似的。”写出了哈默尔先生对毕生从事的教育事业的无限留恋,对祖国的深情热爱。“我难道就没有什么该责备自己的?” 勇于进行自我批评,把工作与爱国联系起来。 “我的朋友们啊,”他说,“我——我——”

他的嗓子被什么东西堵住了,他无法说完他那句话。

表现了哈默尔先生内心对丧失国土的深切的哀痛之情。 他转身对着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力气按着粉笔,用最大的字母写:“法兰西万岁!”。表达了他对祖国对人民深挚的爱,而且坚信法兰西必胜。也是法国人民爱国精神和不屈意志的集中体现。 刻画哈默尔先生形象,作者用了神态,动作 语言等描写方法, “深情、悲痛——思索、内疚——沉思、悲愤”是哈默尔先生感情的变化,从中蕴含着他对祖国深沉的爱和对侵略者无比的痛恨。 归纳赏析高潮与结局“忽然教堂的钟敲了十二下。祈祷的钟声也响了。窗外又传来普鲁士兵的号声——他们已经收操了。” 为什么写钟声和号声?钟声预示着最后一课的结束;

号声暗示着德语要代替法语。上页 下页 返回“哈默尔先生站起来,脸色惨白,我觉得他从来没有这么高大。” 哈默尔先生为什么脸色“惨白”? 小弗朗茨为什么觉得他“高大”?“惨白”是哈默尔先生内心悲痛的表现;

“高大”表现了小弗朗茨对老师爱国感情的崇敬。他感到老师不仅是一位法语教师,而且是一位爱国志士。上页 下页 返回写完,他仍站在那里,头靠着墙,不说话,用手向我们表示:“课上完了……去吧。” 他没有勇气宣布“散学了”因为这就意味着跟祖国语言的永别,也没有勇气再看一下孩子们和听课的镇上的人,他面对祖国被占领的残酷现实陷入了极大的痛苦之中,悲痛至极,只能无力地做了一个手势,示意这最后一课的结束。小说主题: 通过描写小弗郎茨和哈默尔先生等人上最后一堂法语课的情景,反映了法国沦陷区人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的热爱,表现了法国人民崇高的爱国主义精神。下列句子有什么作用? 1.有时候一些金甲虫飞进来,但是谁都不注意。 2.我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!” 烘托孩子们学习的专心和对祖国文字的热爱

上页 下页 返回嘲笑普鲁士侵略者强迫学习德语的野蛮3.“当一个民族沦为奴隶的时候,只要好好保住了自己的语言,就如同掌握了打开自己牢房的钥匙。”“牢房”比喻什么?“钥匙”比喻什么 ?全句的含义是什么?a. “牢房”比喻普鲁士对法国的统治和封锁;

b.“钥匙”比喻法国的语言;

c.全句含义:掌握祖国语言,可以激起人民的爱国意识,从而团结起来,打击侵略者,求得民族的解放。 作者借助于对最后一课的描述,深入的刻画了小弗郎茨和哈默尔先生的形象,表达了法国人民对于祖国的热爱,对于侵略者的仇恨。这篇小说表达了强烈的爱国主义情感,请同学们想想其它爱国的故事、名言、诗句等。拓展延伸: 在哈默尔心里法语是世界上最美的语言,我们也说汉语是世界上最美的语言。请谈谈你心中的汉语是怎样的?感悟 体会: 我们伟大的祖国的语言—汉语,是世界上历史最悠久﹑最丰富美妙的语言之一.它的音节都有声调,读起来朗朗上口,抑扬顿挫,富于音乐性.它的结构简单,句法灵活,易学易用.它的词汇丰富,表现力强,既能将纷繁复杂的客观世界描绘得生动逼真,又能将深刻微妙的思想感情表现得淋漓尽致.它记载了我们中华民族几千年的文明史,负载着辉煌灿烂﹑浩如烟海的优秀的民族传统文化.努力学好祖国的语言,是每一个炎黄子孙的神圣职责,也是爱国的体现.爱国,首先学好母语。努力学习,祖国的明天才会更好。学习启示: 故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,

少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。 梁启超再见 谢谢

按篇幅容量分:

长篇,短篇,中篇和微型小说。小说的三要素: 人物、环境和情节。 环境自然环境社会环境情节开端发展高潮结局人物:小说的中心

《最后一课》写于1873年即普法战争的第二年。普鲁士军队长驱直入,侵占巴黎,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等三分之一以上的土地。普鲁士政府不准这两个地方继续学法语。这篇小说写的就是乡村教师哈默尔给学生教最后一堂法语课的情景,反映了法国人民深厚的爱国感情。需要掌握的字的读音:踱来踱去 郝 叟 懊悔惩罚 钥 匙 祈 祷 哽督学 膝头duó hǎo sǒu ào chéng yào shi qíd?o g?ngdū xī 诧异捂重点词语解释惩罚:严厉的惩罚。

懊恼:做错了事或说错了话,心理自恨不该这样。懊:悔恨。

祈祷:一种宗教仪式,信仰宗教的人向神默告自己的愿望。

诧异:觉得十分奇怪。

惨白:(面容)苍白。惨:凄惨。自由朗读课文,思考:1 理清文章的层次结构。

2今天和平时有什么不同?

3文中还有哪些地方描写了环境,有什么样的作用? 问题一:理清文章的层次结构(提示:根据地点和时间变化)(开端 发展 高潮 结局)上学路上上课前上课之中宣布散学开端发展高潮结局 问题二: 今天和平时有什么不同?平日上课气氛

学生

其他学校开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。一切偏安安静静的,整个教室都有一种不平常的严肃气氛。上课前,(学生们)开课桌啦啊,关课桌啦,捂着耳朵大声背书啦……上课前,学生们已经都在自己的座位上了。教室尽头坐满村子的人。最后一课默读·讨论·理解教师平时今天拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”踱来踱去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。平时“我”会迟到会遭老师的责骂今天迟到,老师却很温和地叫“我”“快坐好”平时老师穿戴一般今天老师穿着只在督学来视察或发奖的日子才穿的漂亮礼服。小结:对课堂气氛的描写 极端肃静代替了往日的嘈杂;严厉的先生正温和地等着他来上课,穿着“督学来校视察”或“发奖的日子”才穿的服饰;最令小弗郎茨吃惊的是课堂里还坐着许多本村的人。用对比手法,烘托出“最后一课”严肃、庄严、悲愤的氛围,又进一步加深悬念。 问题三:文中还有哪些地方描写了环境,有什么样的作用? 自然环境社会环境“天气”“画眉”

风和日丽“普鲁士兵操练”“布告牌”

普法战争中法国战败反映出小弗郎茨贪玩、幼稚、不懂事的心态。 点明故事发生的时代背景

设置悬念——布告牌上到底写了些什么,为下面的情节和小弗朗茨思想感情的变化埋下伏笔。环境描写的作用:1交代事情发生的地点或背景

2渲染气氛烘托人物的心情 3寄托人物的思想感情 4反映人物的性格或品质 5推动情节的发展 6深化作品主题 结束语小弗郎茨哈墨尔先生本文着重写了哪两个人物形象?分析人物形象人物主要人物人物描写方法:外貌描写

神态描写

动作描写

语言描写

心理描写 圈划出第一部分中描写小弗郎茨的有关语句,并思考这些语句能表现出小弗郎茨是个怎样的孩子??认识小弗郎茨怕迟到怕挨骂,又怕老师的提问我想就别上学了,到野外去玩玩吧 这些 景象,比分词用法有趣多了 怕老师、幼稚、贪玩、不爱学习还能管住自己,急忙向学校跑去。 有自制力 我们的一切 坏消息都是从那里传出来的、又出了什么事啦? 朦胧的爱国心 说明他并不是一个坏孩子,这是小弗郎茨思想性格的基点,也是他思想转变的条件。 上学路上铁匠对我的喊话我认为是在拿我开玩笑强烈的自尊心想一想小弗郎茨在上课前后心情、态度有什么变化?

(找出文中具体语句加以揣摩)上课之前

上课之中小弗郎茨啊,那些混账东西……对敌人的憎恨我的最后一堂法文课!对祖国语言的热

爱、眷念可怜的人!对老师的理解和尊敬我多么后悔!正在觉醒从来没有这么专听过讲。热爱祖国语言“他们该不会强迫这些鸽子

也用德国话鸣唱吧!”对敌人的憎恨

和讽刺啊!这最后一课,我真永远

忘不了!热爱祖国1.初识小弗郞茨,他是一个______________

_______的孩子。小弗郎茨形象——概括心理描写3.小说主要运用什么方法描写小弗郎茨?幼稚2.课堂上的小弗郎茨是一个______________

_______的孩子。贪玩、不懂事、不爱学习、怕老师爱法语、同情并敬爱老师、爱国家小弗郎茨思想感情发生变化的原因是什么? 他原本就不是一个坏孩子。 受到哈墨尔先生以及小镇上居民的沉痛心情的感染。亡国惨痛的震撼,激发了他心灵深处爱国情感。归纳: 作者运用第一人称,对小弗郎茨的描写重点运用了心理描写的手法,写出了小弗郎茨情感变化的波澜起伏,从幼稚、贪玩——疑惑、诧异——难受、懊悔——悲愤、懂事,充满爱国主义思想感情。这一感情变化,推动情节的发展,突出了主题,使文章更真切感人。 小弗郎茨在文中有何作用?? 贯穿故事情节的作用? 深化小说主题的重要作用(副标题:阿尔萨斯省的一个小孩子的自述)第二课时哈默尔先生标出有关描写哈默尔先生的语段并分析该人物。

分析人物形象 抓住人物的外貌、语言、动作、神态进行分析。 为什么“我们的老师这天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,领口系着折叠得挺精致的大领结,戴着刺绣的黑稠大礼帽” ? 哈默尔先生在最后一堂法语课时,穿上节日盛装,是为了纪念这最后一课,也是为了表示对就要失去的国土的敬意。 “哈默尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这小教室里的东西都装在眼睛里带走似的。”写出了哈默尔先生对毕生从事的教育事业的无限留恋,对祖国的深情热爱。“我难道就没有什么该责备自己的?” 勇于进行自我批评,把工作与爱国联系起来。 “我的朋友们啊,”他说,“我——我——”

他的嗓子被什么东西堵住了,他无法说完他那句话。

表现了哈默尔先生内心对丧失国土的深切的哀痛之情。 他转身对着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力气按着粉笔,用最大的字母写:“法兰西万岁!”。表达了他对祖国对人民深挚的爱,而且坚信法兰西必胜。也是法国人民爱国精神和不屈意志的集中体现。 刻画哈默尔先生形象,作者用了神态,动作 语言等描写方法, “深情、悲痛——思索、内疚——沉思、悲愤”是哈默尔先生感情的变化,从中蕴含着他对祖国深沉的爱和对侵略者无比的痛恨。 归纳赏析高潮与结局“忽然教堂的钟敲了十二下。祈祷的钟声也响了。窗外又传来普鲁士兵的号声——他们已经收操了。” 为什么写钟声和号声?钟声预示着最后一课的结束;

号声暗示着德语要代替法语。上页 下页 返回“哈默尔先生站起来,脸色惨白,我觉得他从来没有这么高大。” 哈默尔先生为什么脸色“惨白”? 小弗朗茨为什么觉得他“高大”?“惨白”是哈默尔先生内心悲痛的表现;

“高大”表现了小弗朗茨对老师爱国感情的崇敬。他感到老师不仅是一位法语教师,而且是一位爱国志士。上页 下页 返回写完,他仍站在那里,头靠着墙,不说话,用手向我们表示:“课上完了……去吧。” 他没有勇气宣布“散学了”因为这就意味着跟祖国语言的永别,也没有勇气再看一下孩子们和听课的镇上的人,他面对祖国被占领的残酷现实陷入了极大的痛苦之中,悲痛至极,只能无力地做了一个手势,示意这最后一课的结束。小说主题: 通过描写小弗郎茨和哈默尔先生等人上最后一堂法语课的情景,反映了法国沦陷区人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的热爱,表现了法国人民崇高的爱国主义精神。下列句子有什么作用? 1.有时候一些金甲虫飞进来,但是谁都不注意。 2.我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!” 烘托孩子们学习的专心和对祖国文字的热爱

上页 下页 返回嘲笑普鲁士侵略者强迫学习德语的野蛮3.“当一个民族沦为奴隶的时候,只要好好保住了自己的语言,就如同掌握了打开自己牢房的钥匙。”“牢房”比喻什么?“钥匙”比喻什么 ?全句的含义是什么?a. “牢房”比喻普鲁士对法国的统治和封锁;

b.“钥匙”比喻法国的语言;

c.全句含义:掌握祖国语言,可以激起人民的爱国意识,从而团结起来,打击侵略者,求得民族的解放。 作者借助于对最后一课的描述,深入的刻画了小弗郎茨和哈默尔先生的形象,表达了法国人民对于祖国的热爱,对于侵略者的仇恨。这篇小说表达了强烈的爱国主义情感,请同学们想想其它爱国的故事、名言、诗句等。拓展延伸: 在哈默尔心里法语是世界上最美的语言,我们也说汉语是世界上最美的语言。请谈谈你心中的汉语是怎样的?感悟 体会: 我们伟大的祖国的语言—汉语,是世界上历史最悠久﹑最丰富美妙的语言之一.它的音节都有声调,读起来朗朗上口,抑扬顿挫,富于音乐性.它的结构简单,句法灵活,易学易用.它的词汇丰富,表现力强,既能将纷繁复杂的客观世界描绘得生动逼真,又能将深刻微妙的思想感情表现得淋漓尽致.它记载了我们中华民族几千年的文明史,负载着辉煌灿烂﹑浩如烟海的优秀的民族传统文化.努力学好祖国的语言,是每一个炎黄子孙的神圣职责,也是爱国的体现.爱国,首先学好母语。努力学习,祖国的明天才会更好。学习启示: 故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,

少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。 梁启超再见 谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记