历史(中华书局版)八年级下册课件:第8课 改革开放的展开(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史(中华书局版)八年级下册课件:第8课 改革开放的展开(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 86.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件17张PPT。第8课 改革开放的展开学习目标

1、掌握家庭联产承包责任制、,深圳等经济特区的建立、对外开放新格局的形成,国有企业的改革

重点: 家庭联产承包责任制 国有企业 改革(1)背景:由于长期 的错误的影响和束缚,特别是当时中共中央主要领导人坚持 的方针,党和国家的工作在总体上处于

的局面。 (2)经过:1978年5月11日,《光明日报》发表 。文章鲜明地指出,社会实践不仅是检验真理的标准,而且是唯一标准。理论与 的统一是马克思主义的一个最根本的原则。任何理论都要不断接受实践的检验。文章从理论上否定了“两个凡是”的错误方针,在全党、全国引起了强烈反响。一场关于 问题的大讨论在全国范围内展开。

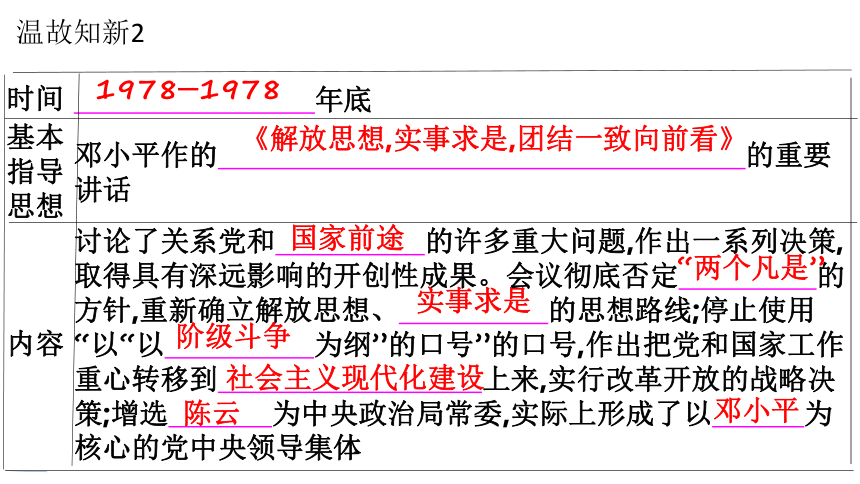

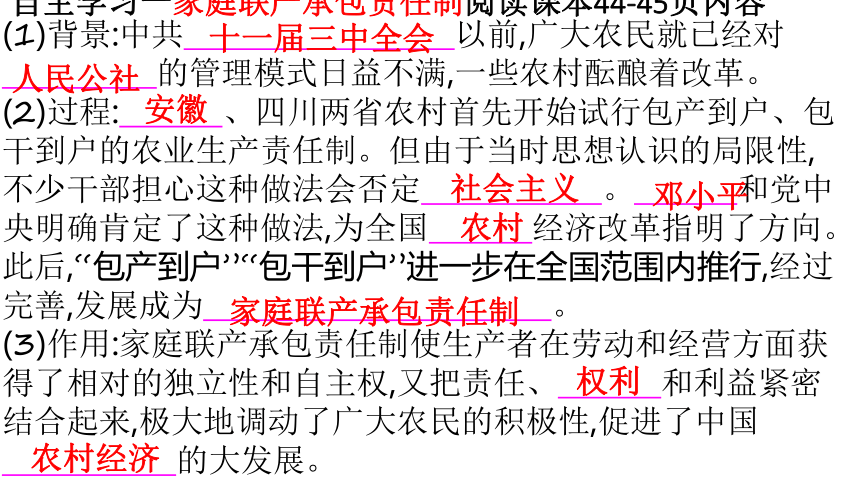

(3)意义:真理标准大讨论是一场深刻的 运动。它冲破“两个凡是”设置的禁区,打破了 和林彪、 强加于人民的精神枷锁,对各条战线上的拨乱反正,对 的召开,都起了重大的推动作用。 温故知新1“左”“两个凡是”徘徊《实践是检验真理的唯一标准》实践真理标准思想解放个人崇拜“四人帮”十一届三中全会温故知新21978─1978《解放思想,实事求是,团结一致向前看》国家前途“两个凡是”实事求是阶级斗争社会主义现代化建设陈云邓小平新中国伟大发展新时期四项基本原则经济建设中国特色自主学习一家庭联产承包责任制阅读课本44-45页内容(1)背景:中共 以前,广大农民就已经对

的管理模式日益不满,一些农村酝酿着改革。

(2)过程: 、四川两省农村首先开始试行包产到户、包干到户的农业生产责任制。但由于当时思想认识的局限性,不少干部担心这种做法会否定 。 和党中央明确肯定了这种做法,为全国 经济改革指明了方向。此后,“包产到户”“包干到户”进一步在全国范围内推行,经过完善,发展成为 。

(3)作用:家庭联产承包责任制使生产者在劳动和经营方面获得了相对的独立性和自主权,又把责任、 和利益紧密结合起来,极大地调动了广大农民的积极性,促进了中国

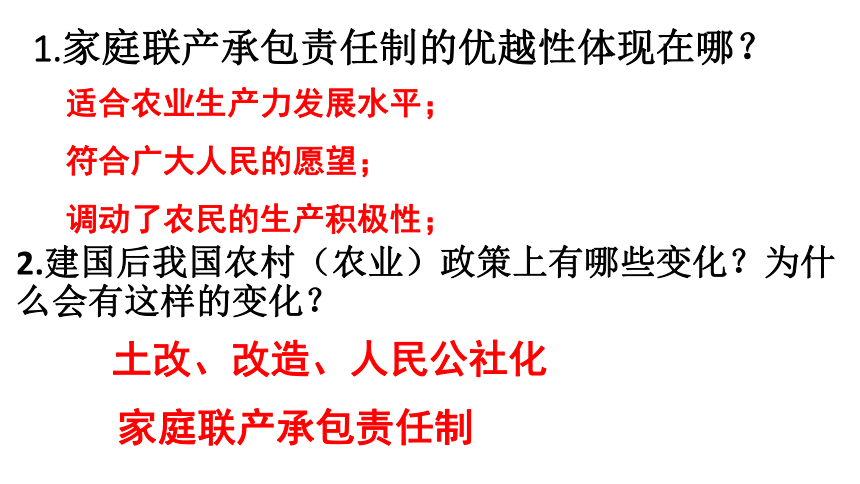

的大发展。 十一届三中全会人民公社安徽社会主义邓小平农村家庭联产承包责任制权利农村经济1.家庭联产承包责任制的优越性体现在哪?2.建国后我国农村(农业)政策上有哪些变化?为什么会有这样的变化?适合农业生产力发展水平;

符合广大人民的愿望;

调动了农民的生产积极性;土改、改造、人民公社化家庭联产承包责任制【探究问题一】家庭联产承包责任制的优越性体现在哪里?

①责任到户(或责任到人),有利于劳动力的自然调节与合理配置,增强了农民的生产自主性和积极性,推动农民关心生产,关心市场。②三者得利。农村生产的农产品,“保证国家的,留足集体的,剩下的都是自己的”,兼顾国家、集体、生产者个人三方利益,也克服了平均主义的分配方式。③切合实际。我国农业生产机械化程度低,农民劳作的个体差异性大,分户承包适合大部分地区的生产实际。自主学习二国有企业改革的推进阅读课本45页内容(1)开始:1978年,扩大企业自主权的改革试点首先在 进行。

(2)过程:①1984年10月, 通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,标志着 改革的全面展开。《决定》指出,改革的基本任务是建立起具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制,促进 的发展; 是经济体制改革的中心环节。②十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立 体制。十四届三中全会提出国有企业改革的目标是建立

制度。③1993年以后,国有大中型企业纷纷转换经营机制,进行建立现代企业制度的改造,推行 、股份制,增强了活力和竞争力。 四川中共十二届三中全会经济体制生产力增强企业活力社会主义市场经济现代企业公司制三、国有企业改革 1、城市改革的重点是 。

2为什么要进行国企改革?

3、国企改革经历了什么阶段?

国有企业第二阶段:经营责任制(自主权进一步扩大)第一阶段:扩大企业自主权(试点与探索)第三阶段:现代企业管理制度(终极目标)计划经济的弊端【探究问题二】我国为什么要进行国有企业的改革?起到了什么样的历史作用?(1)原因:在计划经济体制下,政企职责不分,企业的经营权集中在政府手里,企业没有自主权。企业吃国家的大锅饭,职工吃企业的大锅饭,各方面积极性不高,企业没有活力。(2)作用:改革以后,实行政企分开,企业有了经营自主权;实行经营承包责任制,企业的经济利益、职工的经济收入与企业经营成果取得联系,企业经营好,职工收入就多,克服了长期以来吃“大锅饭”的弊病。这就调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。自主学习三经济特区的建立阅读课本46-47页内容(1)背景:十一届三中全会前后,邓小平多次出访外国,深刻地意识到中国与世界发达国家之间的差距,强调任何一个国家要发展,孤立起来、闭关自守是不可能的。这为我国实行对外开放政策奠定了 基础。

(2)1980年,我国设立了哪四个经济特区?1988年又将哪个省份划为经济特区?深圳、珠海、汕头、厦门;海南省理论(3)对外开放格局的形成

经济特区——沿海开放城市—— ——长江沿岸城市——省会城市和 城市。 对外开放格局基本形成。 沿海经济开放区内陆边疆全方位说一说:经济特区的设立起到了什么作用?

经济特区的设立,是国家对外开放政策的重要步骤。它在加强对外贸易,利用国外资金和先进技术,推进经济改革,加速沿海地区经济发展方面,发挥了有效的示范作用。作为中国改革开放的窗口和试验场,经济特区在我国现代化建设史上占有重要的地位。自主学习四社会主义精神文明建设阅读课本47-48页内容 伊始,中共中央就把加强社会主义精神文明建设提到重要位置上来。1982年9月,中共十二大明确提出要努力建设高度的 精神文明。1996年10月,中共十四届六中全会作出了《关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》,对我国精神文明建设的健康发展起到了重要指导作用。改革开放社会主义【探究问题三】概括我国对外开放格局的形成经历了怎样的过程。①对外开放的开始——建立四个经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门)。②对外开放的扩大——开放广州、上海等14个沿海城市,把长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地区和环渤海地区作为沿海经济开放区,增设海南经济特区,设立上海浦东开发区。浦东开发区已经成为国际化的经济中心和金融中心。开放区逐步向内地发展,在边疆省区也设立了一批开放城市。③对外开放的格局形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—长江沿岸城市—省会城市和内陆边疆城市”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……”①这些歌词是赞颂什么事件的?

②中国对外开放逐渐形成了什么格局? ①这些歌词是赞颂什么事件的? 答:从历史准确角度看,特指1979年,邓小平批准设立深圳经济特区;从歌曲文艺性来看,在大中国背景下,是指党中央设立深圳、珠海等经济特区,甚至包括了海南特区。②中国对外开放逐渐形成了什么格局?形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—长江沿岸城市—省会城市和内陆边疆城市”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

1、掌握家庭联产承包责任制、,深圳等经济特区的建立、对外开放新格局的形成,国有企业的改革

重点: 家庭联产承包责任制 国有企业 改革(1)背景:由于长期 的错误的影响和束缚,特别是当时中共中央主要领导人坚持 的方针,党和国家的工作在总体上处于

的局面。 (2)经过:1978年5月11日,《光明日报》发表 。文章鲜明地指出,社会实践不仅是检验真理的标准,而且是唯一标准。理论与 的统一是马克思主义的一个最根本的原则。任何理论都要不断接受实践的检验。文章从理论上否定了“两个凡是”的错误方针,在全党、全国引起了强烈反响。一场关于 问题的大讨论在全国范围内展开。

(3)意义:真理标准大讨论是一场深刻的 运动。它冲破“两个凡是”设置的禁区,打破了 和林彪、 强加于人民的精神枷锁,对各条战线上的拨乱反正,对 的召开,都起了重大的推动作用。 温故知新1“左”“两个凡是”徘徊《实践是检验真理的唯一标准》实践真理标准思想解放个人崇拜“四人帮”十一届三中全会温故知新21978─1978《解放思想,实事求是,团结一致向前看》国家前途“两个凡是”实事求是阶级斗争社会主义现代化建设陈云邓小平新中国伟大发展新时期四项基本原则经济建设中国特色自主学习一家庭联产承包责任制阅读课本44-45页内容(1)背景:中共 以前,广大农民就已经对

的管理模式日益不满,一些农村酝酿着改革。

(2)过程: 、四川两省农村首先开始试行包产到户、包干到户的农业生产责任制。但由于当时思想认识的局限性,不少干部担心这种做法会否定 。 和党中央明确肯定了这种做法,为全国 经济改革指明了方向。此后,“包产到户”“包干到户”进一步在全国范围内推行,经过完善,发展成为 。

(3)作用:家庭联产承包责任制使生产者在劳动和经营方面获得了相对的独立性和自主权,又把责任、 和利益紧密结合起来,极大地调动了广大农民的积极性,促进了中国

的大发展。 十一届三中全会人民公社安徽社会主义邓小平农村家庭联产承包责任制权利农村经济1.家庭联产承包责任制的优越性体现在哪?2.建国后我国农村(农业)政策上有哪些变化?为什么会有这样的变化?适合农业生产力发展水平;

符合广大人民的愿望;

调动了农民的生产积极性;土改、改造、人民公社化家庭联产承包责任制【探究问题一】家庭联产承包责任制的优越性体现在哪里?

①责任到户(或责任到人),有利于劳动力的自然调节与合理配置,增强了农民的生产自主性和积极性,推动农民关心生产,关心市场。②三者得利。农村生产的农产品,“保证国家的,留足集体的,剩下的都是自己的”,兼顾国家、集体、生产者个人三方利益,也克服了平均主义的分配方式。③切合实际。我国农业生产机械化程度低,农民劳作的个体差异性大,分户承包适合大部分地区的生产实际。自主学习二国有企业改革的推进阅读课本45页内容(1)开始:1978年,扩大企业自主权的改革试点首先在 进行。

(2)过程:①1984年10月, 通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,标志着 改革的全面展开。《决定》指出,改革的基本任务是建立起具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制,促进 的发展; 是经济体制改革的中心环节。②十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立 体制。十四届三中全会提出国有企业改革的目标是建立

制度。③1993年以后,国有大中型企业纷纷转换经营机制,进行建立现代企业制度的改造,推行 、股份制,增强了活力和竞争力。 四川中共十二届三中全会经济体制生产力增强企业活力社会主义市场经济现代企业公司制三、国有企业改革 1、城市改革的重点是 。

2为什么要进行国企改革?

3、国企改革经历了什么阶段?

国有企业第二阶段:经营责任制(自主权进一步扩大)第一阶段:扩大企业自主权(试点与探索)第三阶段:现代企业管理制度(终极目标)计划经济的弊端【探究问题二】我国为什么要进行国有企业的改革?起到了什么样的历史作用?(1)原因:在计划经济体制下,政企职责不分,企业的经营权集中在政府手里,企业没有自主权。企业吃国家的大锅饭,职工吃企业的大锅饭,各方面积极性不高,企业没有活力。(2)作用:改革以后,实行政企分开,企业有了经营自主权;实行经营承包责任制,企业的经济利益、职工的经济收入与企业经营成果取得联系,企业经营好,职工收入就多,克服了长期以来吃“大锅饭”的弊病。这就调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。自主学习三经济特区的建立阅读课本46-47页内容(1)背景:十一届三中全会前后,邓小平多次出访外国,深刻地意识到中国与世界发达国家之间的差距,强调任何一个国家要发展,孤立起来、闭关自守是不可能的。这为我国实行对外开放政策奠定了 基础。

(2)1980年,我国设立了哪四个经济特区?1988年又将哪个省份划为经济特区?深圳、珠海、汕头、厦门;海南省理论(3)对外开放格局的形成

经济特区——沿海开放城市—— ——长江沿岸城市——省会城市和 城市。 对外开放格局基本形成。 沿海经济开放区内陆边疆全方位说一说:经济特区的设立起到了什么作用?

经济特区的设立,是国家对外开放政策的重要步骤。它在加强对外贸易,利用国外资金和先进技术,推进经济改革,加速沿海地区经济发展方面,发挥了有效的示范作用。作为中国改革开放的窗口和试验场,经济特区在我国现代化建设史上占有重要的地位。自主学习四社会主义精神文明建设阅读课本47-48页内容 伊始,中共中央就把加强社会主义精神文明建设提到重要位置上来。1982年9月,中共十二大明确提出要努力建设高度的 精神文明。1996年10月,中共十四届六中全会作出了《关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》,对我国精神文明建设的健康发展起到了重要指导作用。改革开放社会主义【探究问题三】概括我国对外开放格局的形成经历了怎样的过程。①对外开放的开始——建立四个经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门)。②对外开放的扩大——开放广州、上海等14个沿海城市,把长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地区和环渤海地区作为沿海经济开放区,增设海南经济特区,设立上海浦东开发区。浦东开发区已经成为国际化的经济中心和金融中心。开放区逐步向内地发展,在边疆省区也设立了一批开放城市。③对外开放的格局形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—长江沿岸城市—省会城市和内陆边疆城市”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……”①这些歌词是赞颂什么事件的?

②中国对外开放逐渐形成了什么格局? ①这些歌词是赞颂什么事件的? 答:从历史准确角度看,特指1979年,邓小平批准设立深圳经济特区;从歌曲文艺性来看,在大中国背景下,是指党中央设立深圳、珠海等经济特区,甚至包括了海南特区。②中国对外开放逐渐形成了什么格局?形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—长江沿岸城市—省会城市和内陆边疆城市”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立

- 第1课 中华人民共和国的成立

- 第2课 巩固新政权的措施

- 活动课一 没有共产党,就没有新中国

- 第二单元 社会主义道路的探索

- 第3课 新民主主义向社会主义过渡

- 第4课 社会主义道路的探索

- 第5课 先进模范人物的涌现

- 第6课 “文化大革命”

- 第三单元 建设中国特色社会主义

- 第7课 伟大的转折

- 第8课 改革开放的展开

- 第9课 民主与法制建设

- 第10课 邓小平理论是现代化建设的指针

- 活动课二 报告会——身边的巨变

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第11课 各族人民的大团结

- 第12课 推进祖国统一大业

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第13课 国防建设

- 第14课 外交成就

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第15课 科学技术的成就

- 第16课 教育事业的进步

- 第17课 文化、体育和卫生事业的发展

- 第18课 新时期社会生活的变迁

- 活动课三 科学技术与共和国的成长