专题一 先秦的文明和社会转型 讲义-2025届高三历史二轮复习

文档属性

| 名称 | 专题一 先秦的文明和社会转型 讲义-2025届高三历史二轮复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 148.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-05 14:46:11 | ||

图片预览

文档简介

专题一 先秦的文明和社会转型

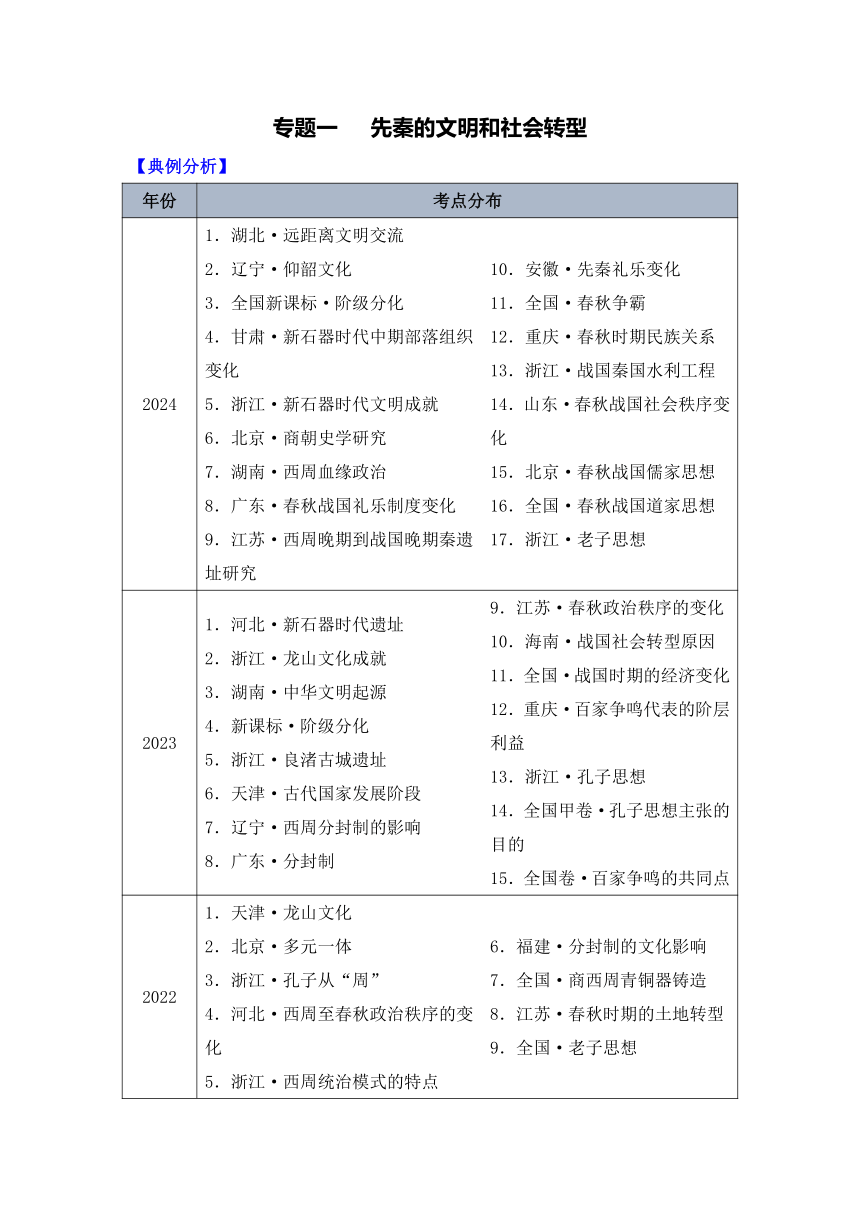

【典例分析】

年份 考点分布

2024 1.湖北·远距离文明交流 2.辽宁·仰韶文化3.全国新课标·阶级分化4.甘肃·新石器时代中期部落组织变化5.浙江·新石器时代文明成就6.北京·商朝史学研究7.湖南·西周血缘政治8.广东·春秋战国礼乐制度变化9.江苏·西周晚期到战国晚期秦遗址研究 10.安徽·先秦礼乐变化11.全国·春秋争霸12.重庆·春秋时期民族关系13.浙江·战国秦国水利工程14.山东·春秋战国社会秩序变化15.北京·春秋战国儒家思想16.全国·春秋战国道家思想17.浙江·老子思想

2023 1.河北·新石器时代遗址2.浙江·龙山文化成就3.湖南·中华文明起源4.新课标·阶级分化5.浙江·良渚古城遗址6.天津·古代国家发展阶段7.辽宁·西周分封制的影响8.广东·分封制 9.江苏·春秋政治秩序的变化10.海南·战国社会转型原因11.全国·战国时期的经济变化12.重庆·百家争鸣代表的阶层利益13.浙江·孔子思想14.全国甲卷·孔子思想主张的目的15.全国卷·百家争鸣的共同点

2022 1.天津·龙山文化 2.北京·多元一体 3.浙江·孔子从“周”4.河北·西周至春秋政治秩序的变化5.浙江·西周统治模式的特点 6.福建·分封制的文化影响7.全国·商西周青铜器铸造8.江苏·春秋时期的土地转型9.全国·老子思想

备考建议:先秦时期不仅是中华文明的源头和奠基时期,而且也是社会转型时期。近几年高考不断加大对这一时期的考查,因此尤其要关注中华文明起源和奠基时期文化遗址的考察,关注史学最新研究成果。此外,春秋战国时期是社会转型时期,社会转型的表现(政治、经济、思想文化等方面的变化)也将是命题的重点。同时政治、经济及文化逐渐走向统一的趋势备考时需要引起关注。

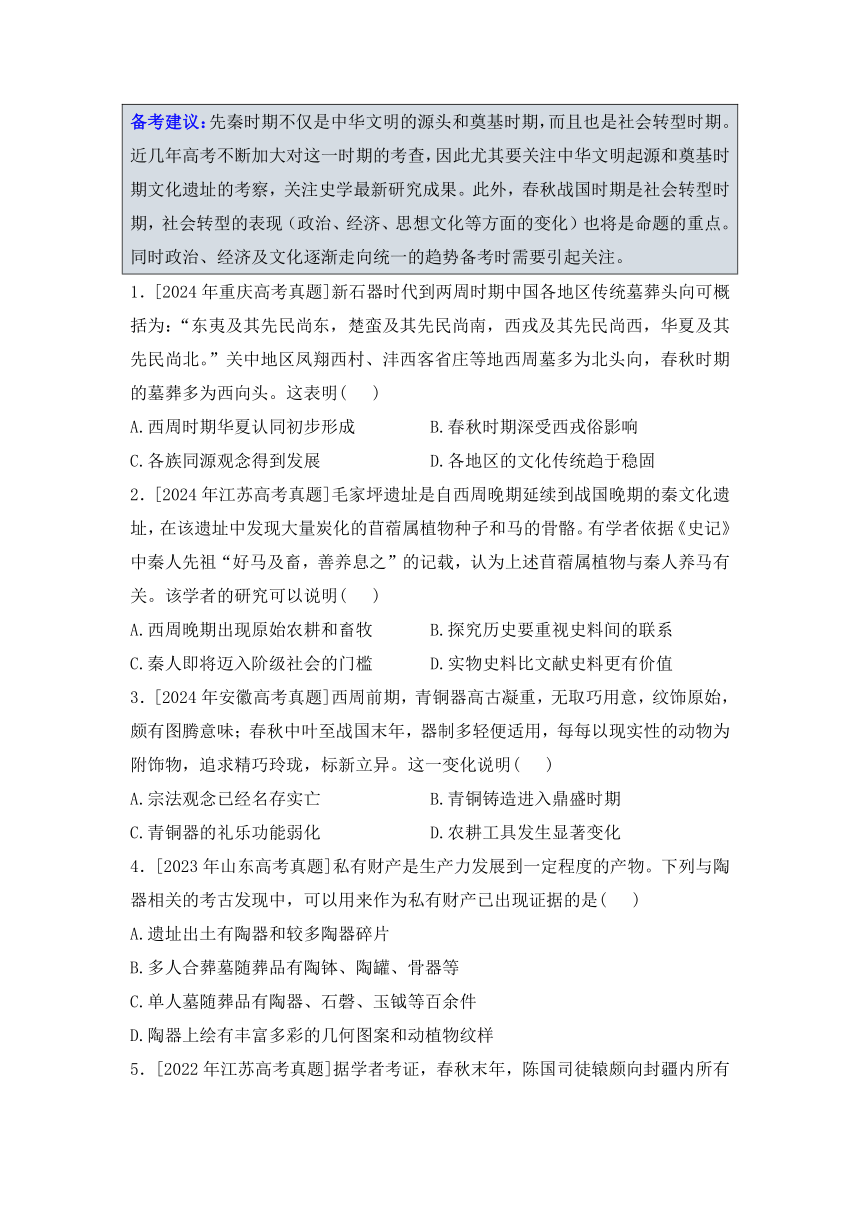

1.[2024年重庆高考真题]新石器时代到两周时期中国各地区传统墓葬头向可概括为:“东夷及其先民尚东,楚蛮及其先民尚南,西戎及其先民尚西,华夏及其先民尚北。”关中地区凤翔西村、沣西客省庄等地西周墓多为北头向,春秋时期的墓葬多为西向头。这表明( )

A.西周时期华夏认同初步形成 B.春秋时期深受西戎俗影响

C.各族同源观念得到发展 D.各地区的文化传统趋于稳固

2.[2024年江苏高考真题]毛家坪遗址是自西周晚期延续到战国晚期的秦文化遗址,在该遗址中发现大量炭化的苜蓿属植物种子和马的骨骼。有学者依据《史记》中秦人先祖“好马及畜,善养息之”的记载,认为上述苜蓿属植物与秦人养马有关。该学者的研究可以说明( )

A.西周晚期出现原始农耕和畜牧 B.探究历史要重视史料间的联系

C.秦人即将迈入阶级社会的门槛 D.实物史料比文献史料更有价值

3.[2024年安徽高考真题]西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A.宗法观念已经名存实亡 B.青铜铸造进入鼎盛时期

C.青铜器的礼乐功能弱化 D.农耕工具发生显著变化

4.[2023年山东高考真题]私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

5.[2022年江苏高考真题]据学者考证,春秋末年,陈国司徒辕颇向封疆内所有的田地征取赋税。辕颇遭到拥有一定数量田地的国人驱逐,逃亡到郑国。这一考证可以说明( )

A.官僚政治的腐朽 B.贵族与农民阶级矛盾尖锐

C.土地制度的变动 D.诸侯权威遭到卿大夫挑战

6.[2022年湖南高考真题]儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一 B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治 D.导致了各诸侯国之间的矛盾

【重难突破】

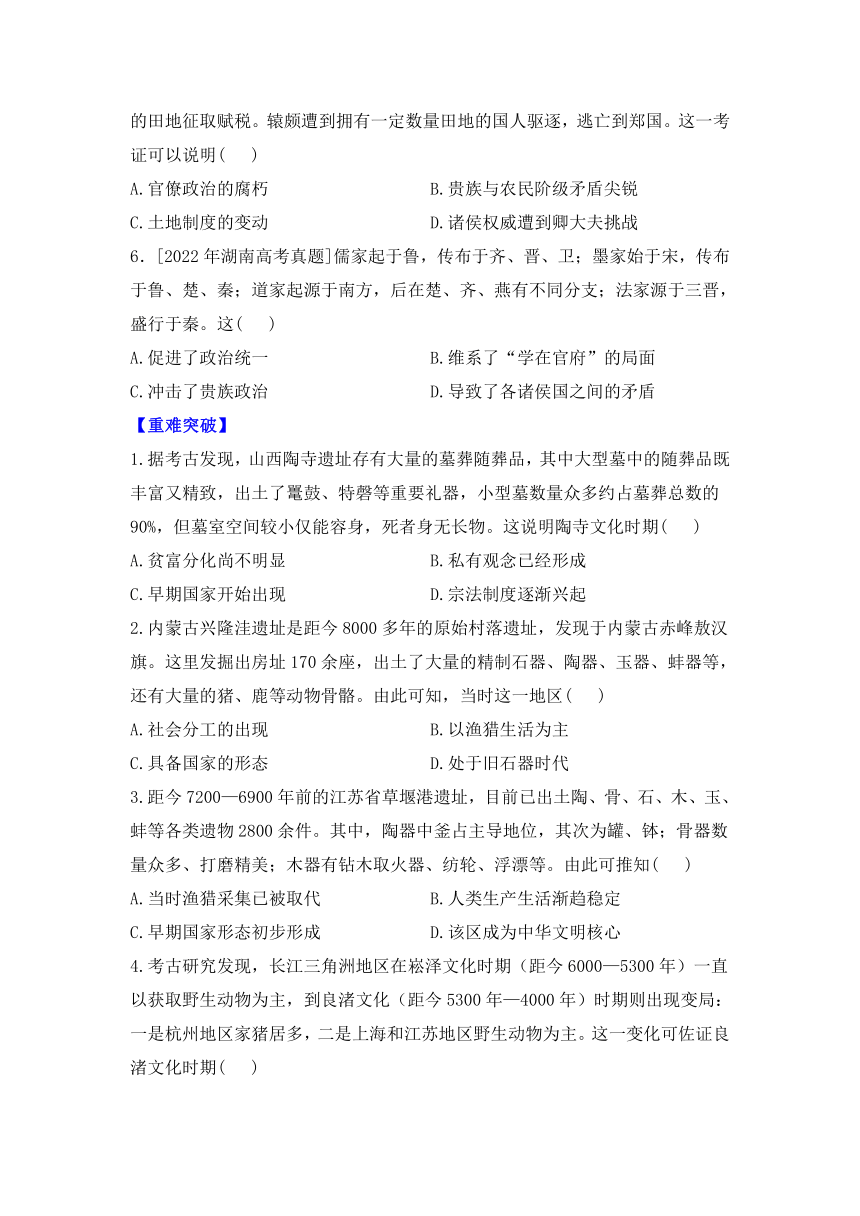

1.据考古发现,山西陶寺遗址存有大量的墓葬随葬品,其中大型墓中的随葬品既丰富又精致,出土了鼍鼓、特磬等重要礼器,小型墓数量众多约占墓葬总数的90%,但墓室空间较小仅能容身,死者身无长物。这说明陶寺文化时期( )

A.贫富分化尚不明显 B.私有观念已经形成

C.早期国家开始出现 D.宗法制度逐渐兴起

2.内蒙古兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,发现于内蒙古赤峰敖汉旗。这里发掘出房址170余座,出土了大量的精制石器、陶器、玉器、蚌器等,还有大量的猪、鹿等动物骨骼。由此可知,当时这一地区( )

A.社会分工的出现 B.以渔猎生活为主

C.具备国家的形态 D.处于旧石器时代

3.距今7200—6900年前的江苏省草堰港遗址,目前已出土陶、骨、石、木、玉、蚌等各类遗物2800余件。其中,陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等。由此可推知( )

A.当时渔猎采集已被取代 B.人类生产生活渐趋稳定

C.早期国家形态初步形成 D.该区成为中华文明核心

4.考古研究发现,长江三角洲地区在崧泽文化时期(距今6000—5300年)一直以获取野生动物为主,到良渚文化(距今5300年—4000年)时期则出现变局:一是杭州地区家猪居多,二是上海和江苏地区野生动物为主。这一变化可佐证良渚文化时期( )

A.人口总量增长迅速 B.劳动分工不断扩大

C.逐步迈入文明时代 D.社会生活逐渐稳定

5.大约在距今5000年前(冰川期过后),各地的文化开始向原来少有人居住的中原地区汇聚和交融,并使中原地区形成一种高于各地区的文化。史书记载的来自各地的氏族部落在中原地区发生接触和交战应是这一史实的反映。这反映出当时( )

A.中原文明优于其他文明 B.文明间的交流不断增强

C.一体化文明格局的铸造 D.早期国家形态初步形成

6.甘肃庆阳南佐遗址是一处距今5200—4600年的仰韶文化聚落遗址,出土了陶器残片及石斧、石刀、纺轮、骨笄、匕、镞、针等。陶器主要有平沿小口尖底瓶、宽平沿盆、盘、罐、缸、瓮等。通常在宽沿盆内会画着各种图案。陶器纹饰则多为横篮纹和绳纹,有少量为方格纹。这些物品可用来研究当时南佐地区( )

A.生活方式和文明风貌 B.文明的对外辐射范围

C.社会等级秩序的确立 D.早期国家的政治形态

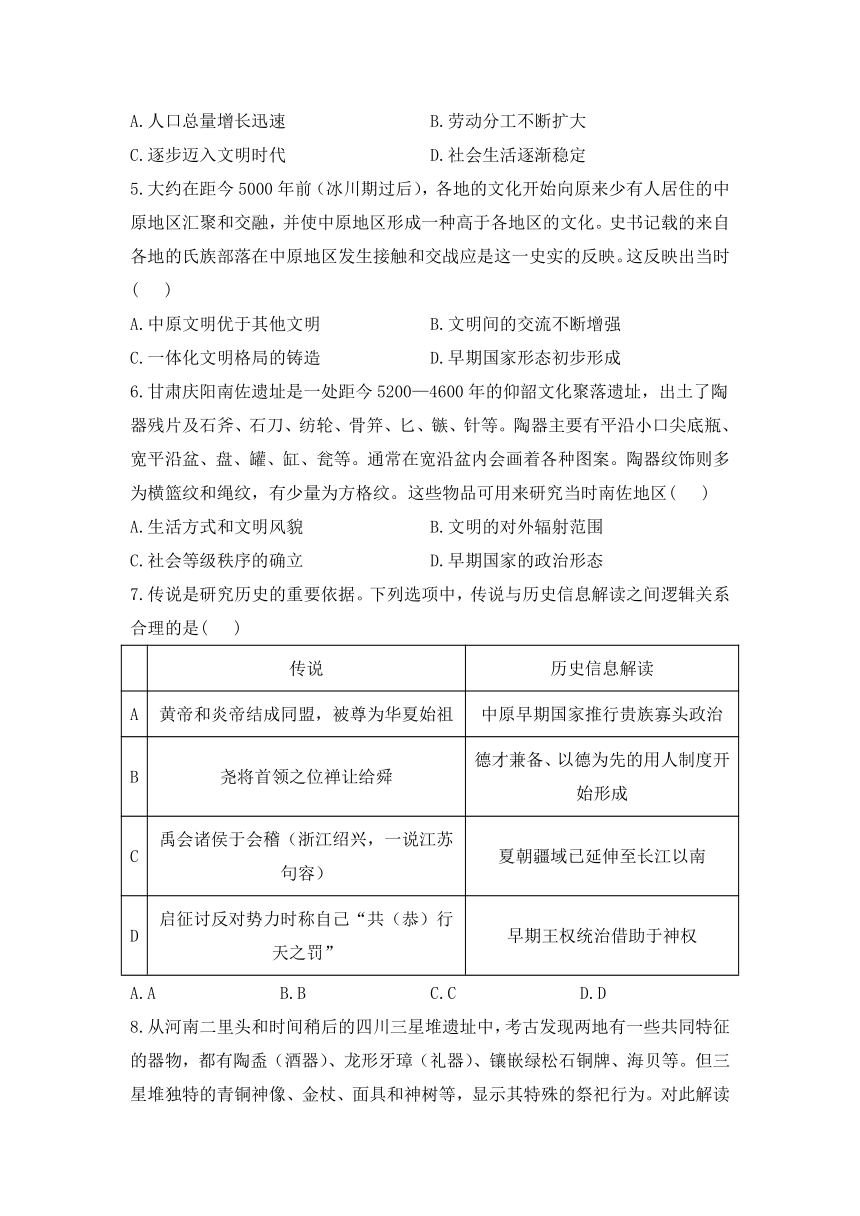

7.传说是研究历史的重要依据。下列选项中,传说与历史信息解读之间逻辑关系合理的是( )

传说 历史信息解读

A 黄帝和炎帝结成同盟,被尊为华夏始祖 中原早期国家推行贵族寡头政治

B 尧将首领之位禅让给舜 德才兼备、以德为先的用人制度开始形成

C 禹会诸侯于会稽(浙江绍兴,一说江苏句容) 夏朝疆域已延伸至长江以南

D 启征讨反对势力时称自己“共(恭)行天之罚” 早期王权统治借助于神权

A.A B.B C.C D.D

8.从河南二里头和时间稍后的四川三星堆遗址中,考古发现两地有一些共同特征的器物,都有陶盉(酒器)、龙形牙璋(礼器)、镶嵌绿松石铜牌、海贝等。但三星堆独特的青铜神像、金杖、面具和神树等,显示其特殊的祭祀行为。对此解读最准确的是( )

A.夏人礼仪在古蜀文明中传承 B.古蜀文明兼收并蓄且个性鲜明

C.两地的区外贸易都相当发达 D.两地文明之间存在着交流互鉴

9.商代外服诸侯的“职”,如侯—“为王斥侯”、甸—“治田入谷”、男—“任王事”、卫—“为王捍卫”,诸称主要类于服事的“职”称。西周时期,在此类称呼的基础上形成“邦内甸服、邦外侯服、侯卫宾服”等由内至外排列层次为王畿、诸夏、夷狄的制度。这一发展反映出西周( )

A.借助政治地理区划强化统治秩序 B.继承了商遗留的原始部落政治色彩

C.有效拓展诸侯对周王的义务范畴 D.形成了共同血缘关系的国家共同体

10.殷商时期,大小祭祀仪式由作为神的联结者巫师主导,“礼”以服务鬼神为主。西周时期,周王以下的统治阶层内日常要践行的“礼”有二十余类,每一类从祭品、地点、参与人员服饰到配套礼乐,对不同阶层人规定不同的标准以实现对社会成员的规范。这一变化反映出( )

A.儒家礼教的影响增强 B.早期人文精神的凸显

C.社会阶层趋于平等化 D.王权与族权日益融合

11.西周统治者强调的“君权天授”与西方国家的“君权神授”有所区别。下图是甲骨文和金文中关于“天”字的写法。据此可知“君权天授”( )

A.脱胎于儒家天人感应观念 B.具有朴实的民本主义思想

C.国家权力实质是人民主权 D.较之君权神授更具可信度

12.张荫麟在《中国史纲》一书中指出:“严格地说封建社会的要素是这样:在一个王室的属下,有宝塔式的几级封君,每一个封君,虽然对于上级称臣,事实上是一个区域的世袭的统治者而兼地主。”在符合这些要素的古代中国“封建社会”中( )

A.形成了从中央到地方的垂直管理体系

B.用森严的礼乐制度强化封建君主专制

C.血缘关系是维系国家统治的重要支柱

D.小农经济是封建统治的主要经济基础

13.西周时期,诸侯分封的低级贵族也可领有世袭的封地,并可以自行在封地上设置官员,建立武装,征派赋役。到战国中后期,被秦、赵等国君主授予爵位的新贵族,名义上也有封地,但一般只被授予“衣食租税”的征税权,不再被授予封地的行政权。这一转变( )

A.反映了国君集权的趋势 B.导致选官方式发生变革

C.是政治权力下移的体现 D.完善了贵族的等级秩序

14.西周时期,“有君而为之贰,使师保之,勿使过度”;礼制规定国君须与众卿集议会商政事,身为众卿的“父兄子弟”则应以各种形式“辅察其政”,此外针对“国人”,国君还应“大询于众庶”。这些规定( )

A.有利于政治秩序的平稳运行 B.折射出监察机构的权力较大

C.有效实现中央权力高度集中 D.表明原始民主制度十分完善

15.在中国传统社会,祖宗崇拜、血缘亲情、伦理道德及由此衍生的心理上的从属感,成为专制王权操纵社会的工具,也是臣民文化的起点。材料反映了( )

A.家庭伦理是中国传统社会的核心准则

B.君主专制是宗法向政治延伸的必然结果

C.传统政治文化强化了王权的秩序认同

D.等级秩序是专制王权不断强化的奠基石

16.春秋战国时期,管仲推行“官(管)山海”之策;李悝实施“平籴法”;商鞅主张“农战”,奖励农业生产,抑制工商业发展等。这反映了当时( )

A.重农抑商已成为各国的共识 B.国家重视对经济的干预和控制

C.变法推动了封建经济的发展 D.社会转型推动了工商业的发展

17.战国思想家慎到认为,国君可从“无事”(无为)而达到“事无不治”。因为国君“未必最贤于众”,自己动手去干,决不能把各方面的事办好,如果由国君一个人去“为善”,臣下就不敢争先“为善”,结果国家大事办不好,“臣反责君,逆乱之道也”。上述主张( )

A.重视统治者德行规范 B.严厉批评了君主专制现象

C.表达下层民众的诉求 D.是对社会秩序重建的探索

18.战国时期的国家形态,已逐渐演变为“跨区域”的地域性国家;列国疆域内的居民,也不再是宗法等级制下的“小国寡民”状态,而表现为“多地域、多族群”的特点,人口构成远较前代要复杂得多。这一状况说明( )

A.宗法分封制的影响已经消除 B.统一多民族国家形态正孕育

C.经济交流导致政治制度变化 D.民族间的文化认同逐步形成

19.据学者考证,“治”的本义是一条河的名称,“理”的本义是沿着玉石纹路切割。至战国晚期,“治”“理”二字合并,形成了“治理”一词,指国家管理应按照某种规律、规则行事。这反映了战国晚期( )

A.变法思潮推动社会转型 B.开始形成较为系统的国家机构

C.亟须建立新的政治秩序 D.士阶层提出新的国家管理主张

20.如表为某学习小组在进行研究性学习时收集的资料。据此判断他们研究的主题应是( )

记述 出处

楚庄王问政申叔时,申叔时“教之春秋,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮。 《国语:楚语上》

(刘渊,字元海,十六国汉赵开国者,匈奴人)幼好西学,尤好《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之,《史》《汉》、诸子,无不综览。” 《晋书·刘元海载记》

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。” 《资治通鉴》

A.儒家思想的传播 B.政治制度的创新 C.华夏认同的演进 D.社会教化的功能

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一:黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,“百家皆言黄帝”。

派别及典籍 观点

儒家——《大戴礼记·五帝德》 孔子曰:“黄帝都,以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。治民以顺天地之纪,播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。”

法家——《商君书·画策》 神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。

材料二:汉代以来逐渐形成了以黄帝为主支谱系的文化认同。《史记》将《五帝本纪》作为中国历史之开篇,又以黄帝为五帝之首。据《史记》记载,黄帝的后人有两大分支:一是黄帝→昌意+颛顼(舜、禹);二是黄帝→玄嚣→嬌极→帝喾(尧、商、周)。在汉代,不仅尧、舜、禹、商、周为黄帝后裔,就连楚、越、匈奴也被《史记》纳入黄帝谱系。如“楚之先祖出自帝颛顼高阳,匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”。以黄帝为始祖的姓氏谱系,固然有以血缘为纽带的色彩,但实质上属于文化内聚。汉高祖称帝前,曾公开祭拜黄帝。汉武帝“北巡朔方,勒兵十余万,还祭黄帝冢桥山”。在中华五千年文明史上,中华民族与黄帝总是精神相通、血脉相连的,对于黄帝的文化认同也成为中华儿女智慧和力量的重要源泉。

——摘编自李俊《炎黄文化与民族认同》等

材料三:1937年4月5日国共两党首次在同一地点、同一时间来祭拜黄帝。

国民党《祭黄帝陵文》 共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东)

……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工;诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判…… ……懿维我祖,命世之英;涿鹿奋战,区宇以宁。……频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权……

(1)根据材料一、比较儒家和法家笔下黄帝形象的异同,结合春秋战国时期的思想状况,说明异同产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉代以来黄帝文化认同的特点。

(3)根据材料三、对比国共两党的祭文在形式和内容上的异同。结合所学知识,分析国共两党共同祭拜黄帝的作用。

22.【礼乐文化的变迁】

材料一 西周的礼乐文化是儒家思想产生的根源,礼学是儒学的一个重要的组成部分,儒家礼乐文化是中国传统文化当中独具特色的文化资源。“礼”是内容,“乐”是形式,周公制礼作乐,规定了吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等,使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序,实行所谓“刑不上大夫,礼下庶人”。孔子认为“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,“礼”是治国的基本要素,礼乐的这种治国内涵被无数统治者沿袭采用。儒家认为,礼乐因人情而设,有节制性情、提升道德的作用;“礼”的和是“中和”,礼以和为贵,就是在尊重各个阶层权利的基础上,要求人尽自己的义务而达到和谐,这种思想在当代文化的建设中具有重要的启示意义。

——摘编自刘丰《儒家礼乐文化的历史价值与当代启迪》

材料二 下表中国古代西汉至明末清初的典籍中关于“礼”的部分记述

西汉 道者,所繇(由)适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。故圣王已没,而子孙长久安宁数百岁,此皆礼乐教化之功也——董仲舒《举贤良对策》

两宋 礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也——程颢、程颐《河南程氏遗书》礼是那天地自然之理。理会得时,繁文末节皆在其中——朱熹《朱子语类》

明末清初 仁、义、礼、智、乐,俱是虚名。人生堕地,只有父母兄弟,此一段不可解之情,与生俱来,此之谓实,于是而始有仁义之名——黄宗羲《孟子师说》

(1)根据材料一并结合所学,归纳先秦礼乐文化的基本特征及影响。

(2)根据材料并结合所学,分析导致“礼”认知变化的原因。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 儒家思想在传统中国社会的影响是无处不在的,从个人道德、家族伦理、人际关系,到国家的典章制度以及国际的交往,都在不同程度上受到儒家原则的支配。从长期的历史观点看,儒家的最大贡献在为传统的政治、社会秩序提供了一个稳定的精神基础。

——余英时《现代儒学论》

材料二 孔子其人,即之则温,仰之弥高,他能使人们获得极大的鼓舞来崇敬他的观点,并且令其相信这些观点能够经世致用。他的理论内涵博大,博施济众,绝不平淡肤浅。人们追随他,因为他确实最能领悟那个时代的中国文明,知道她如何才能趋于完美。中国文明是一个崇奉学识的文明,所以孔子的理论价值无量。

——摘编自(美)牟复礼《中国思想之渊源》

请结合材料及所学知识,以“儒学思想理论与中国古代文明的联系”为主题,自拟题目,进行论述。(要求:论点明确,论述清晰,史论结合)

24.【考古证据与历史认知】

材料一 根据历史记载,夏朝政权的中心范围是在今天的山西南部和河南西部,或者说河南中部这一带。这个区域也发现了很多考古学上的“文化”,最有名的就是二里头文化。很多人认为二里头文化就是夏朝的,但也有些人不太同意,说二里头文化可能是商朝早期一些人或者是史前时代另外一些人留下来的。这里有争议,主要因为没有发现能够辨认的文字,如果有文字就可以说明问题。

夏朝后面就是商朝。商朝没有问题了,它有文字——甲骨文,它的遗址也被发现,它的各种青铜器、墓葬都有发现。可以看一下夏和商的区别:夏中心区的位置比较靠西,而商的中心区比较靠东。历史上记载商朝由东方来的一批人建立,整个位置比较偏东,以后的周朝又比较偏西。中国古代文明中心有一个东西摇摆的过程,中国古代政权的战争也好,争夺也罢,在很长时间里也是东西对打而不是南北对打,和后来不太一样。

——摘编自张帆《中国古代历史的分期与特征》

材料二

六国 秦国

铜陶器物群演变 连续性 战国中期发生断裂

墓葬等级序列 多阶层、小间隔 两极分化,国君墓与卿大夫墓规模落差巨大

都城形态 分内外城,外城有居民区、工商业区 城内多数面积为宫殿、宗庙、官署

城址等级序列 国都以下逐级递减 缺乏中小城市,国都之下直接为自然村落

货币 形态和铭文多样化 统一的“半两”钱

——摘编自梁云《战国时代的东西差别——考古学的视野》

(1)根据材料一、二,分别说明考古学对夏朝、商朝、战国历史认知的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳战国时期秦国中央集权的证据。

答案以及解析

【典例分析】

1.答案:B

解析:西周时期,关中地区(秦国地域)墓多为北头向,是为华夏代表,说明当时关中地区受中原华夏文化影响大,而春秋时期(东周)关中地区墓葬变成西向,说明这一时期关中地区已经有西戎文化的渗透,而且较为明显以至于墓朝向变化,B项正确;西周时期华夏认同初步形成说法欠妥,排除A项;材料只强调了关中地区一个地方的变化,至于其他民族和少数民族的变化没有提及,所以该选项判断为与材料无关,无中生有,排除C项;趋于稳固说法过于绝对,材料谈到关中地区的丧葬文化变化,变化与维持稳定说法矛盾,而且材料没有谈到其他地区的文化传统变化与否,排除D项。故选B项。

2.答案:B

解析:题干中提及的秦人先祖“好马及畜,善养息之”的记载来源于《史记》,这是文献史料,而“遗址中发现大量炭化的苜蓿属植物种子和马的骨骼”是实物史料,这两种史料可以推断出秦人养马的史实,故研究历史时,应注意不同史料之间的联系,B项正确;西周晚期原始农耕和畜牧已经存在,但材料未涉及原始农耕的出现,排除A项;秦人是否迈入阶级社会的门槛与材料中的苜蓿属植物和马骨无直接关联,排除C项;实物史料与文献史料具有不同的价值,且史料间要相互认证,排除D项。故选B项。

3.答案:C

解析:根据材料结合所学可知,青铜器本为礼器,到春秋战国,随着社会经济的发展,礼崩乐坏,青铜器走向轻便适用,由图腾意味的纹饰走向现实性的动物性纹饰,说明青铜器作为礼器的功能在弱化,C项正确;宗法制度在春秋战国时期逐渐走向崩溃,但宗法观念依然存在,排除A项;青铜铸造鼎盛时期在商周时期,排除B项;材料没有提到青铜器作为农具使用,且根据所学可知,青铜农具大多作为礼器用于祭祀,很少作为农具使用,春秋战国时期农耕工具发生显著变化是指铁农具使用,排除D项。故选C项。

4.答案:C

解析:据所学可知,人类早期生产力水平较低,过着集体生活,随着生产力的发展,出现了私有财产,私有财产归贵族所有,材料中单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件,说明当时贫富差距已经出现,私有制产生,C项正确;仅凭遗址出土的陶器无法证明当时人类出现私有财产,因为陶器和较多陶器碎片究竟属于个体所有还是集体所有,材料没有明确告知,排除A项;多人合葬墓主要反映当时人类过着集体生活,没有贫富差距,排除B项;D项说明当时人类的陶器制作具备一定的水平,但是不能证明当时出现私有制,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:题干中所提及的陈国司徒向封疆内的田地征取赋纳,却遭到拥有一定数量田地的国人驱逐,体现了春秋末年分封制和井田制遭到破坏,土地一定程度上私有化,土地制度发生变动,故C项正确;结合所学可知,春秋时期尚未确立官僚政治,排除A项;仅凭材料无法说明贵族和农民的矛盾尖锐,排除B项;材料无法体现诸侯权威遭到卿大夫的挑战,排除D项。

6.答案:C

解析:题干反映了儒、墨、道等学派的出现及其发展情况,这些学派在不同诸侯国的传布或盛行,推动了大量新思想、新观念的传播,而士阶层作为传播这些思想的重要载体,流动也愈加频繁,逐渐受到各诸侯国统治者的重用,这冲击了世卿世禄的贵族政治,故C项正确;材料提到的是诸子百家的思想在不同诸侯国得以传布或盛行,一般认为思想统一有利于促进政治上的统一,而诸子百家学说并未形成思想上的统一,排除A项:“维系了‘学在官府’的局面”不合史实,百家争鸣冲击了贵族垄断教育、学术的局面,排除B项;“导致了各诸侯国之间的矛盾”不合逻辑,诸侯国间的矛盾主要源于对领土、资源等的争夺,排除D项。

【重难突破】

1.答案:B

解析:从随葬品和墓葬规格判断,陶寺遗址在墓葬随葬品方面存在明显的贫富不均现象,这说明陶寺文化时期私有制已经形成,B项正确;据材料信息可知,陶寺文化时期墓葬随葬品差别明显,出现了明显的贫富分化,排除A项;材料只涉及陶寺文化的贫富差距问题,仅通过贫富差距不能得知出现了早期国家,排除C项;宗法制度是西周时期形成的政治制度,排除D项。故选B项。

2.答案:A

解析:根据“出土了大量的精制石器、陶器、玉器、蚌器等,还有大量的猪,鹿等动物骨骼”可知,该遗址中出现了手工业制造,同时还保留了传统的渔猎活动,说明当时这一地区应该出现了社会分工.A项正确;这一地区出现了手工业制造,因此不能说明这一地区以渔猎生活为主,排除B项:仅根据手工业制造和渔猎情况不能说明具备国家形态,排除C项:根据时间推断和手工业制造情况可以说明这一地区应该处于新石器时代,排除D项。

3.答案:B

解析:本题主要考查新石器时代的相关知识点,A.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时渔猎采集并未被取代,故A错误;B.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时人类生产生活渐趋稳定,故B正确;C.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时人类生产生活渐趋稳定,没有体现氏族形态初步形成,故C错误;D.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时人类生产生活渐趋稳定,没有体现该区成为中华文明核心,故D错误;

4.答案:D

5.答案:C

解析:根据材料可知,中原文化因周边各地文化的汇聚和交融而形成,从此中华文明逐渐形成以中原为核心的文化体系,因此题干突出了一体化文明格局,C项正确;材料体现的是中原文化因周边各地文化的汇聚和交融而形成,但这并不等同于中原文明优于其他文明,排除A项;材料未涉及各文明间交流状况,且B项与材料主旨不符,排除B项;早期国家形态侧重的是国家机构,材料并未对国家机构展开论述,排除D项。故选C项。

6.答案:A

解析:根据材料,仰韶文化遗址出土了各种陶器,能够用来研究当时的生活方式和文明风貌,A项正确;材料只涉及本地区的文明发展状况,排除B项;材料中看不出等级差别,排除C项;材料中体现不出早期国家形态,排除D项。故选A项。

7.答案:D

解析:A.黄帝和炎帝结成同盟,被尊为华夏始祖,与贵族寡头政治无关,故A项错误;B.禅让制是在位君主自愿进行的,是为了让更贤能的人统治国家,而非用人制度,故B项错误;C.禹会诸侯于会稽是指大禹在会稽山上接受各方诸侯的朝拜,而无法判定是否疆域已延伸至长江以南,故C项错误;D.根据材料“启征讨反对势力时称自己‘共(恭)行天之罚’”可知,夏启在讨伐反对势力的时候,称自己是奉天之命进行惩罚,体现了早期王权借助于神权加强统治,故D项正确。故选:D。

8.答案:B

解析:两地出土的器物存在明显的共同特征,但三星堆器物也保留特殊个性,故选B项。材料无法反映夏礼仪在古蜀传承,故A项错;海贝不能证明区外贸易相当发达,故C项错;两大文明从时序上,不能得出互相借鉴结论,故D项错。

9.答案:A

解析:根据材料及所学可知,商代内外服制中,外服诸侯等职位的名称凸显了对商王负有的不同服事义务,西周继承了商代外服制并进一步发展,以政治地理区划方式贯彻和表现尊卑、亲疏、内外、远近等等级制原则,并据此规定诸侯臣服者对天子的不同服事义务,凸显了等级制观念,更利于强化统治秩序,A项正确;材料体现不出西周继承原始部落政治的相关信息,与题意不符,排除B项;这一发展有助于强化诸侯对周王的义务,并没有体现出拓展义务范畴,排除C项;根据五服制度内容可知,各地区并不一定与周有共同的血缘关系,排除D项。故选A项。

10.答案:B

解析:据材料“以服务鬼神为主”可知,商朝时期,祭祀仪式重视鬼神,据材料“每一类从祭品、地点、参与人员服饰到配套礼乐,对不同阶层人规定不同的标准以实现对社会成员的规范”可知,西周时期的祭祀更加强调对社会成员的规范,由重视鬼神到重视人的变化,反映了早期人文精神的发展,B项正确;据所学知识可知,西周时期尚未产生儒学,排除A项;据所学知识可知,商周时期为奴隶社会,社会阶层之间并不平等,排除C项;西周时期王权与族权的结合主要体现在宗法制将血缘纽带与政治关系相结合,与材料中的祭祀活动没有直接关系,排除D项。故选B项。

11.答案:B

解析:据材料可知甲骨文和金文中的“天”字是一个脑袋被着重画出的小人,也即“天”是人的头顶上方的无边苍穹,将“天”与“人”联系起来,天的旨意即是民意,反映了古代中国具有朴实的民本主义思想,B项正确;“君权天授”西周就已经提出,儒家学派创始是在春秋时期,排除A项;西周是奴隶制国家,贵族掌握国家政权,而非“人民主权”,排除C项;中国的“君权天授”与西方国家的“君权神授”反映了两者不同的政治文化传统,各有其存在的合理性,不能简单地认为一方比另一方更优或更可信,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:“在一个王室的属下,有宝塔式的几级封君,每一个封君,虽然对于上级称臣,事实上是一个区域的世袭的统治者而兼地主”与分封制相符,而分封制是用血缘关系维系的,C正确;西周并未建立中央对地方的垂直管理体系,排除A;西周并未建立君主专制,排除B;西周时期的经济基础是井田制,排除D。

13.答案:A

解析:根据材料可知,西周时期,诸侯分封的低级贵族也可领有世袭的封地,并享有众多特权。但到了战国中后期,被君主授予爵位的新贵族,只被授予“衣食租税”的征税权,不再被授予封地的行政权,这一转变反映了国君集权的趋势,A项正确;材料反映了国君集权的趋势,未涉及选官方式的变革,排除B项;这一转变属于政治权力集中的体现,排除C项;这一转变反映了国君集权的趋势,不能完善贵族的等级秩序,排除D项。故选A项。

14.答案:A

解析:据材料可知,西周时期,规定国君须与众卿集议会商政事,“父兄子弟”则“辅察其政”,国君还要征询国人的建议,此类规定在一定程度上有利于稳固统治,使政治秩序平稳运行,A项正确;材料描述的是稳固统治采取的一系列措施,没有涉及监察机构的信息,排除B项;西周时期,中央集权尚未形成,排除C项;材料描述国君征询国人的建议,无法判定原始民主制度是否完善,排除D项。故选A项。

15.答案:B

解析:A.通过材料中“祖宗崇拜、血缘亲情、伦理道德及由此衍生的心理上的从属感,成为专制王权操纵社会的工具”可知本题强调的是宗法和专制的关系,故A项不符合题意;B.根据材料“祖宗崇拜、血缘亲情、伦理道德及由此衍生的心理上的从属感,成为专制王权操纵社会的工具”可知,君主专制是宗法向政治延伸的必然结果,故B项正确;C.传统政治文化强化了王权的秩序认同与材料无关,故排除;D.材料强调的是宗法观念,而不是等级秩序,故D项错误。故选:B。

16.答案:B

解析:根据材料可知,管仲“官(管)山海”之策,主张由国家垄断自然资源开采;李悝的“平籴法”,实行政府收售粮食以调节粮价;商鞅的“农战”,主张奖励农业生产,抑制工商业发展等,这些均反映了国家对工商业经济的干预与控制,B项正确;“官(管)山海”“平籴法”未涉及重农抑商,排除A项;材料并未体现经济发展的情况,且管仲所在的春秋时期尚未建立封建经济模式,排除C项;商鞅实行抑制工商业发展的政策,排除D项。故选B项。

17.答案:D

解析:据材料及所学知识可知,慎到作为战国时期的思想家,他强调国君应该采取无为而治的方式,而不是事必躬亲,这一思想更是一种在动荡时代对如何构建稳定的社会秩序的探索,D项正确;材料强调国君应该采取无为而治的方式,没有涉及统治者是否具有德行,排除A项;战国时期并没有形成君主专制制度,材料中提到的思想是对国君统治方式的一种探索,排除B项,他的思想也是从国君的视角出发,提倡通过韬光养晦以达到治理效果,因此并未直接表达下层民众的诉求,排除C项。故选D项。

18.答案:B

解析:据题意可知,战国时期的国家形成具有“多地域,多族群”的特点,说明统一多民族国家正在孕育之中,B项正确;“已经消除”的说法不符合史实,排除A项;政治制度变化不是经济交流的结果,排除C项;虽然出现了“多族群”的特点,但并不能体现文化认同的逐步形成,排除D项。故选B项。

19.答案:C

解析:进入战国,兼并战争日益剧烈,周朝传统的政治秩序被完全破坏,社会一片混乱,战国晚期,结束纷乱,走向统一已经成为历史潮流,“治理”一词的出现表达了建立新的政治秩序的迫切需要,故选C项;材料没有涉及变法思潮,排除A项;商朝已形成较系统的国家机构,排除B项;材料未涉及士阶层的国家管理主张,排除D项。

20.答案:C

解析:据本题材料“教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮”“刘渊”“匈奴人”“《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之”“魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏”的描述,并结合所学知识可知,材料反映的是从春秋到魏晋南北朝中原之外的夷族或者外族对中原华夏文化的认同发展过程,因此材料内容反映的是华夏认同的演进,C项正确;材料内容描述的是中原之外的夷族或者外族对中原华夏文化的认同发展过程,并未提及传播儒家思想的相关内容,排除A项;材料并未对春秋时期到魏晋南北朝的政治制度的演进和创新展开论述,排除B项;材料信息与华夏认同对社会教化的影响无关,材料主要描述了从春秋到魏晋南北朝中原之外的夷族或者外族对中原华夏文化的认同发展过程,排除D项。故选C项。

21.答案:(1)相同:黄帝是上古时期的有道明君。

不同:在治国理念上:孔子认为黄帝注重仁爱和礼制,商鞅认为黄帝注重礼法结合;在治国举措上:孔子认为黄帝注重在军事、政治、经济、文化等方面治理国家,商鞅认为黄帝对内制定制度,协调人际关系,约束百姓行为,对外主张征战。(从理念和举措任选一个角度,对比阐述即可)

原因:相同:黄帝是华夏始祖;春秋时期,华夏认同观念产生。不同:春秋战国时期,产生了儒家、法家等学派,出现了百家争鸣的现象,他们比附黄帝阐述自己派别的治国理念。

(2)特点:记载明确,谱系清晰;涉及范围广泛,囊括周边民族;以血缘姓氏追忆为纽带,形成文化内聚;上升为国家意志。

(3)同:都是四言古体祭文;都赞扬了黄帝的丰功伟绩。

异:国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;共产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。作用:表达了共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致;促进了抗日民族统一战线的正式形成,成为抗战胜利的最根本原因;提升民族凝聚力,(中华民族意识增强)维护、促进统一多民族国家的巩固和发展。

解析:(1)第一小问异同:相同:由材料“黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,‘百家皆言黄帝’。”可得出黄帝是上古时期的有道明君。不同:由材料“治民以顺天地之纪,播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。”“神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。”可得出在治国理念上:孔子认为黄帝注重仁爱和礼制,商鞅认为黄帝注重礼法结合;结合所学知识可知,在治国举措方面,孔子认为黄帝注重在军事、政治、经济、文化等方面治理国家,商鞅认为黄帝对内制定制度,协调人际关系,约束百姓行为,对外主张征战。第二小问原因:相同:由材料“黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,‘百家皆言黄帝’。”可得出黄帝是华夏始祖;结合所学可知,春秋时期,华夏认同观念产生。不同:由材料“黄帝都,以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。”“神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼”及所学可得出春秋战国时期,产生了儒家、法家等学派,出现了百家争鸣的现象,他们比附黄帝阐述自己派别的治国理念。

(2)由材料“《史记》将《五帝本纪》作为中国历史之开篇,又以黄帝为五帝之首。据《史记》记载,黄帝的后人有两大分支:一是黄帝→昌意+颛顼(舜、禹);二是黄帝→玄嚣→嬌极→帝喾(尧、商、周)。”可得出记载明确,谱系清晰;由材料“在汉代,不仅尧、舜、禹、商、周为黄帝后裔,就连楚、越、匈奴也被《史记》纳入黄帝谱系。”可得出涉及范围广泛,囊括周边民族;由材料“以黄帝为始祖的姓氏谱系,固然有以血缘为纽带的色彩,但实质上属于文化内聚。”可得出以血缘姓氏追忆为纽带,形成文化内聚;由材料“汉高祖称帝前,曾公开祭拜黄帝。汉武帝‘北巡朔方,勒兵十余万,还祭黄帝冢桥山’。”及所学可得出上升为国家意志。

(3)第一小问异同:同:由材料“维我黄帝,受命于天”“懿维我祖,命世之英”可得出都是四言古体祭文;由材料“开国建极,临治黎元。”“懿维我祖,命世之英;涿鹿奋战,区宇以宁。”可得出都赞扬了黄帝的丰功伟绩。异:由材料“……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工;诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判……”可得出国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;由材料“……频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权……”可得出产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。第二小问作用:由材料“各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。”及所学可得出表达了共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致;促进了抗日民族统一战线的正式形成,成为抗战胜利的最根本原因;结合所学可得出提升民族凝聚力,(中华民族意识增强)维护、促进统一多民族国家的巩固和发展。

22.答案:(1)基本特征:产生时间早;与儒学相结合;具有森严的等级规定;被贵族所垄断。

影响:起到了道德教化的作用,有利于规范秩序;对后世封建政治统治产生影响;对当代社会和谐文化的形成具有积极意义。

(2)政治经济变迁;儒家思想与其他思想的融合;各时代儒学家的个体认知与思想重建。

23.答案:例文:儒学思想在中国古代文明的发展中不断完善儒学思想强调以仁为本,以礼治国。它在社会存在的发展中不断适应时代变化,使之成为中国古代社会两千多年的正统思想,并不断扩展到东亚其他国家。

儒学思想在春秋时,由孔子提出,主张恢复礼法伦常;至西汉时期,董仲舒吸收法家、道家、阴阳家思想,主张尊崇儒术、强调春秋大一统等,使儒学思想成为主流;魏晋至隋唐,受到佛教、道教挑战,三教合归儒,儒学复兴;宋明之际理学、心学不断发展,南宋时期,程朱理学宣扬“存天理,灭人欲”的主张,适应了统治者统治,在南宋时期成为官方哲学;明清之际,儒学思想又适应了商品经济发展和资本主义萌芽的产生发展,提出经世致用,进一步完善。

正所谓一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治的反映。儒学思想适应不同时期社会的发展,为传统社会提供了一个稳定的精神基础,同时也是中华传统文化的重要组成部分。

解析:根据题目要求,首先需要拟定论题,根据材料“儒家思想在传统中国社会的影响是无处不在的,从个人道德、家族伦理、人际关系,到国家的典章制度以及国际的交往,都在不同程度上受到儒家原则的支配”可以拟定论题为“儒学思想在中国古代文明的发展中不断完善儒学思想强调以仁为本,以礼治国。它在社会存在的发展中不断适应时代变化,使之成为中国古代社会两千多年的正统思想,并不断扩展到东亚其他国家。”然后结合儒家思想的发展历程进行阐述,如儒学思想在春秋时,由孔子提出,主张恢复礼法伦常;至西汉时期,董仲舒吸收法家、道家、阴阳家思想,主张尊崇儒术、强调春秋大一统等,使儒学思想成为主流;魏晋至隋唐,受到佛教、道教挑战,三教合归儒,儒学复兴;宋明之际理学、心学不断发展,南宋时期,程朱理学宣扬“存天理,灭人欲”的主张,适应了统治者统治,在南宋时期成为官方哲学;明清之际,儒学思想又适应了商品经济发展和资本主义萌芽的产生发展,提出经世致用,进一步完善。最后进行总结:正所谓一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治的反映。儒学思想适应不同时期社会的发展,为传统社会提供了一个稳定的精神基础,同时也是中华传统文化的重要组成部分。

24.答案:(1)①夏朝:因为考古没有发现文字等,夏朝历史存在颇多争议;

②商朝:由于考古发现商朝的甲骨文、遗址、青铜器、墓葬等,商朝成为信史;

③战国:战国考古对于铜陶器物、墓葬、都城、货币等的大量发现,有助于后世学者比较秦与六国区别。

(2)证据:①墓葬两极分化,国君墓规模远大于卿大夫墓,体现中央君主权威;

②国都直接统辖自然村落,显示中央对地方的高度集权;

③行政管理普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

④实行统一的“半两”钱,统制货币,体现经济集权;

⑤“废井田,开阡陌”,授田于百姓,体现国家对土地的控制。

解析:(1)本题是影响类材料分析题。时空是夏、商、战国时期的中国,提取材料一中的有效信息“这里有争议,主要因为没有发现能够辨认的文字,如果有文字就可以说明问题”分析得出,因为考古没有发现文字等,夏朝历史存在颇多争议;

材料一中“商朝没有问题了,它有文字—甲骨文,它的遗址也被发现,它的各种青铜器、墓葬都有发现。”得出,由于考古发现商朝的甲骨文、遗址、青铜器、墓葬等,商朝成为信史;

再根据材料二中的有效信息得出,战国考古对于铜陶器物、墓葬、都城、货币等的大量发现,有助于后世学者比较秦与六国区别。

(2)根据材料二中的信息,可知,墓葬两极分化,国君墓规模远远大于卿大夫墓;由材料二中“城内多数面积为宫殿、宗庙、官署”和“缺乏中小城市,国都之下直接为自然村落”得出,城址等级,国都之外多为自然村落;货币,实行统一的“半两”钱,说明国家统一管制货币。结合所学知识可知,行政管理上,普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;经济制度上,“废井田,开阡陌”,由秦国授田于百姓。

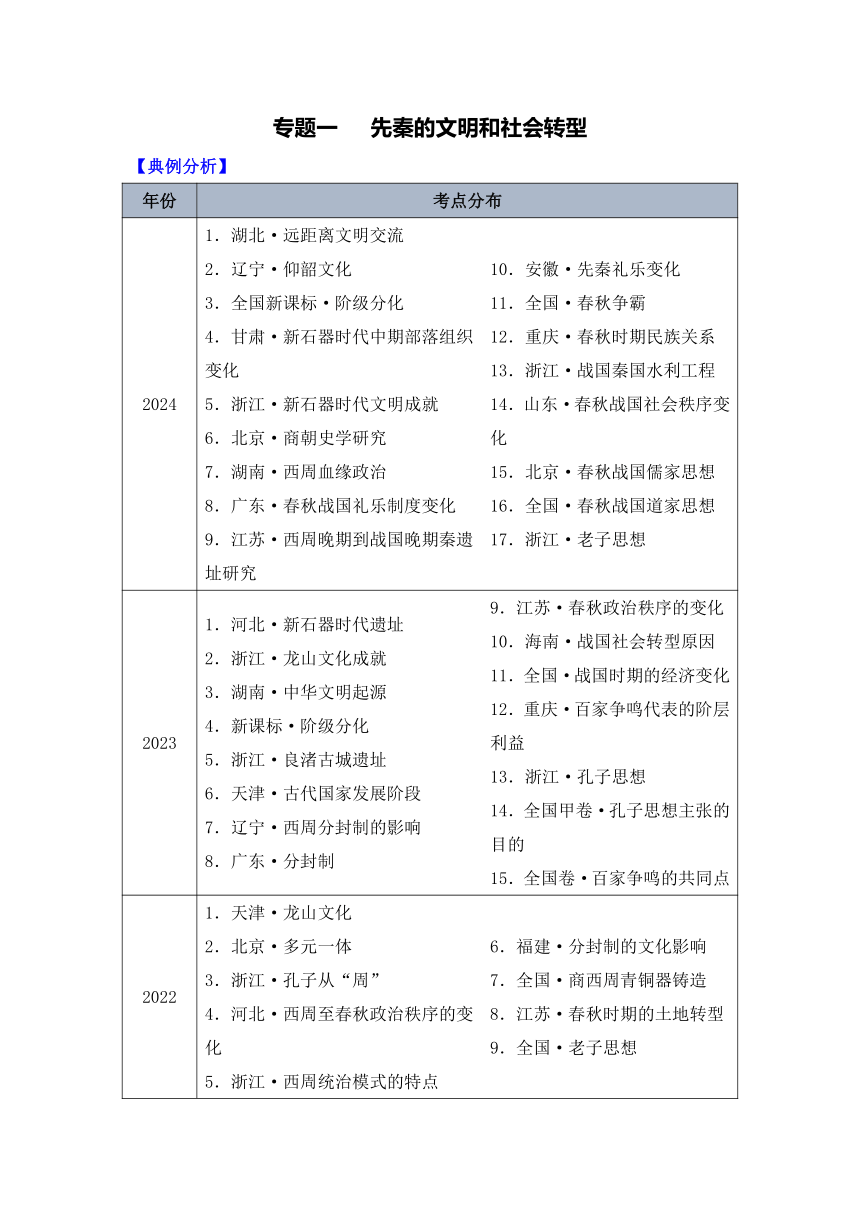

【典例分析】

年份 考点分布

2024 1.湖北·远距离文明交流 2.辽宁·仰韶文化3.全国新课标·阶级分化4.甘肃·新石器时代中期部落组织变化5.浙江·新石器时代文明成就6.北京·商朝史学研究7.湖南·西周血缘政治8.广东·春秋战国礼乐制度变化9.江苏·西周晚期到战国晚期秦遗址研究 10.安徽·先秦礼乐变化11.全国·春秋争霸12.重庆·春秋时期民族关系13.浙江·战国秦国水利工程14.山东·春秋战国社会秩序变化15.北京·春秋战国儒家思想16.全国·春秋战国道家思想17.浙江·老子思想

2023 1.河北·新石器时代遗址2.浙江·龙山文化成就3.湖南·中华文明起源4.新课标·阶级分化5.浙江·良渚古城遗址6.天津·古代国家发展阶段7.辽宁·西周分封制的影响8.广东·分封制 9.江苏·春秋政治秩序的变化10.海南·战国社会转型原因11.全国·战国时期的经济变化12.重庆·百家争鸣代表的阶层利益13.浙江·孔子思想14.全国甲卷·孔子思想主张的目的15.全国卷·百家争鸣的共同点

2022 1.天津·龙山文化 2.北京·多元一体 3.浙江·孔子从“周”4.河北·西周至春秋政治秩序的变化5.浙江·西周统治模式的特点 6.福建·分封制的文化影响7.全国·商西周青铜器铸造8.江苏·春秋时期的土地转型9.全国·老子思想

备考建议:先秦时期不仅是中华文明的源头和奠基时期,而且也是社会转型时期。近几年高考不断加大对这一时期的考查,因此尤其要关注中华文明起源和奠基时期文化遗址的考察,关注史学最新研究成果。此外,春秋战国时期是社会转型时期,社会转型的表现(政治、经济、思想文化等方面的变化)也将是命题的重点。同时政治、经济及文化逐渐走向统一的趋势备考时需要引起关注。

1.[2024年重庆高考真题]新石器时代到两周时期中国各地区传统墓葬头向可概括为:“东夷及其先民尚东,楚蛮及其先民尚南,西戎及其先民尚西,华夏及其先民尚北。”关中地区凤翔西村、沣西客省庄等地西周墓多为北头向,春秋时期的墓葬多为西向头。这表明( )

A.西周时期华夏认同初步形成 B.春秋时期深受西戎俗影响

C.各族同源观念得到发展 D.各地区的文化传统趋于稳固

2.[2024年江苏高考真题]毛家坪遗址是自西周晚期延续到战国晚期的秦文化遗址,在该遗址中发现大量炭化的苜蓿属植物种子和马的骨骼。有学者依据《史记》中秦人先祖“好马及畜,善养息之”的记载,认为上述苜蓿属植物与秦人养马有关。该学者的研究可以说明( )

A.西周晚期出现原始农耕和畜牧 B.探究历史要重视史料间的联系

C.秦人即将迈入阶级社会的门槛 D.实物史料比文献史料更有价值

3.[2024年安徽高考真题]西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A.宗法观念已经名存实亡 B.青铜铸造进入鼎盛时期

C.青铜器的礼乐功能弱化 D.农耕工具发生显著变化

4.[2023年山东高考真题]私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

5.[2022年江苏高考真题]据学者考证,春秋末年,陈国司徒辕颇向封疆内所有的田地征取赋税。辕颇遭到拥有一定数量田地的国人驱逐,逃亡到郑国。这一考证可以说明( )

A.官僚政治的腐朽 B.贵族与农民阶级矛盾尖锐

C.土地制度的变动 D.诸侯权威遭到卿大夫挑战

6.[2022年湖南高考真题]儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一 B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治 D.导致了各诸侯国之间的矛盾

【重难突破】

1.据考古发现,山西陶寺遗址存有大量的墓葬随葬品,其中大型墓中的随葬品既丰富又精致,出土了鼍鼓、特磬等重要礼器,小型墓数量众多约占墓葬总数的90%,但墓室空间较小仅能容身,死者身无长物。这说明陶寺文化时期( )

A.贫富分化尚不明显 B.私有观念已经形成

C.早期国家开始出现 D.宗法制度逐渐兴起

2.内蒙古兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,发现于内蒙古赤峰敖汉旗。这里发掘出房址170余座,出土了大量的精制石器、陶器、玉器、蚌器等,还有大量的猪、鹿等动物骨骼。由此可知,当时这一地区( )

A.社会分工的出现 B.以渔猎生活为主

C.具备国家的形态 D.处于旧石器时代

3.距今7200—6900年前的江苏省草堰港遗址,目前已出土陶、骨、石、木、玉、蚌等各类遗物2800余件。其中,陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等。由此可推知( )

A.当时渔猎采集已被取代 B.人类生产生活渐趋稳定

C.早期国家形态初步形成 D.该区成为中华文明核心

4.考古研究发现,长江三角洲地区在崧泽文化时期(距今6000—5300年)一直以获取野生动物为主,到良渚文化(距今5300年—4000年)时期则出现变局:一是杭州地区家猪居多,二是上海和江苏地区野生动物为主。这一变化可佐证良渚文化时期( )

A.人口总量增长迅速 B.劳动分工不断扩大

C.逐步迈入文明时代 D.社会生活逐渐稳定

5.大约在距今5000年前(冰川期过后),各地的文化开始向原来少有人居住的中原地区汇聚和交融,并使中原地区形成一种高于各地区的文化。史书记载的来自各地的氏族部落在中原地区发生接触和交战应是这一史实的反映。这反映出当时( )

A.中原文明优于其他文明 B.文明间的交流不断增强

C.一体化文明格局的铸造 D.早期国家形态初步形成

6.甘肃庆阳南佐遗址是一处距今5200—4600年的仰韶文化聚落遗址,出土了陶器残片及石斧、石刀、纺轮、骨笄、匕、镞、针等。陶器主要有平沿小口尖底瓶、宽平沿盆、盘、罐、缸、瓮等。通常在宽沿盆内会画着各种图案。陶器纹饰则多为横篮纹和绳纹,有少量为方格纹。这些物品可用来研究当时南佐地区( )

A.生活方式和文明风貌 B.文明的对外辐射范围

C.社会等级秩序的确立 D.早期国家的政治形态

7.传说是研究历史的重要依据。下列选项中,传说与历史信息解读之间逻辑关系合理的是( )

传说 历史信息解读

A 黄帝和炎帝结成同盟,被尊为华夏始祖 中原早期国家推行贵族寡头政治

B 尧将首领之位禅让给舜 德才兼备、以德为先的用人制度开始形成

C 禹会诸侯于会稽(浙江绍兴,一说江苏句容) 夏朝疆域已延伸至长江以南

D 启征讨反对势力时称自己“共(恭)行天之罚” 早期王权统治借助于神权

A.A B.B C.C D.D

8.从河南二里头和时间稍后的四川三星堆遗址中,考古发现两地有一些共同特征的器物,都有陶盉(酒器)、龙形牙璋(礼器)、镶嵌绿松石铜牌、海贝等。但三星堆独特的青铜神像、金杖、面具和神树等,显示其特殊的祭祀行为。对此解读最准确的是( )

A.夏人礼仪在古蜀文明中传承 B.古蜀文明兼收并蓄且个性鲜明

C.两地的区外贸易都相当发达 D.两地文明之间存在着交流互鉴

9.商代外服诸侯的“职”,如侯—“为王斥侯”、甸—“治田入谷”、男—“任王事”、卫—“为王捍卫”,诸称主要类于服事的“职”称。西周时期,在此类称呼的基础上形成“邦内甸服、邦外侯服、侯卫宾服”等由内至外排列层次为王畿、诸夏、夷狄的制度。这一发展反映出西周( )

A.借助政治地理区划强化统治秩序 B.继承了商遗留的原始部落政治色彩

C.有效拓展诸侯对周王的义务范畴 D.形成了共同血缘关系的国家共同体

10.殷商时期,大小祭祀仪式由作为神的联结者巫师主导,“礼”以服务鬼神为主。西周时期,周王以下的统治阶层内日常要践行的“礼”有二十余类,每一类从祭品、地点、参与人员服饰到配套礼乐,对不同阶层人规定不同的标准以实现对社会成员的规范。这一变化反映出( )

A.儒家礼教的影响增强 B.早期人文精神的凸显

C.社会阶层趋于平等化 D.王权与族权日益融合

11.西周统治者强调的“君权天授”与西方国家的“君权神授”有所区别。下图是甲骨文和金文中关于“天”字的写法。据此可知“君权天授”( )

A.脱胎于儒家天人感应观念 B.具有朴实的民本主义思想

C.国家权力实质是人民主权 D.较之君权神授更具可信度

12.张荫麟在《中国史纲》一书中指出:“严格地说封建社会的要素是这样:在一个王室的属下,有宝塔式的几级封君,每一个封君,虽然对于上级称臣,事实上是一个区域的世袭的统治者而兼地主。”在符合这些要素的古代中国“封建社会”中( )

A.形成了从中央到地方的垂直管理体系

B.用森严的礼乐制度强化封建君主专制

C.血缘关系是维系国家统治的重要支柱

D.小农经济是封建统治的主要经济基础

13.西周时期,诸侯分封的低级贵族也可领有世袭的封地,并可以自行在封地上设置官员,建立武装,征派赋役。到战国中后期,被秦、赵等国君主授予爵位的新贵族,名义上也有封地,但一般只被授予“衣食租税”的征税权,不再被授予封地的行政权。这一转变( )

A.反映了国君集权的趋势 B.导致选官方式发生变革

C.是政治权力下移的体现 D.完善了贵族的等级秩序

14.西周时期,“有君而为之贰,使师保之,勿使过度”;礼制规定国君须与众卿集议会商政事,身为众卿的“父兄子弟”则应以各种形式“辅察其政”,此外针对“国人”,国君还应“大询于众庶”。这些规定( )

A.有利于政治秩序的平稳运行 B.折射出监察机构的权力较大

C.有效实现中央权力高度集中 D.表明原始民主制度十分完善

15.在中国传统社会,祖宗崇拜、血缘亲情、伦理道德及由此衍生的心理上的从属感,成为专制王权操纵社会的工具,也是臣民文化的起点。材料反映了( )

A.家庭伦理是中国传统社会的核心准则

B.君主专制是宗法向政治延伸的必然结果

C.传统政治文化强化了王权的秩序认同

D.等级秩序是专制王权不断强化的奠基石

16.春秋战国时期,管仲推行“官(管)山海”之策;李悝实施“平籴法”;商鞅主张“农战”,奖励农业生产,抑制工商业发展等。这反映了当时( )

A.重农抑商已成为各国的共识 B.国家重视对经济的干预和控制

C.变法推动了封建经济的发展 D.社会转型推动了工商业的发展

17.战国思想家慎到认为,国君可从“无事”(无为)而达到“事无不治”。因为国君“未必最贤于众”,自己动手去干,决不能把各方面的事办好,如果由国君一个人去“为善”,臣下就不敢争先“为善”,结果国家大事办不好,“臣反责君,逆乱之道也”。上述主张( )

A.重视统治者德行规范 B.严厉批评了君主专制现象

C.表达下层民众的诉求 D.是对社会秩序重建的探索

18.战国时期的国家形态,已逐渐演变为“跨区域”的地域性国家;列国疆域内的居民,也不再是宗法等级制下的“小国寡民”状态,而表现为“多地域、多族群”的特点,人口构成远较前代要复杂得多。这一状况说明( )

A.宗法分封制的影响已经消除 B.统一多民族国家形态正孕育

C.经济交流导致政治制度变化 D.民族间的文化认同逐步形成

19.据学者考证,“治”的本义是一条河的名称,“理”的本义是沿着玉石纹路切割。至战国晚期,“治”“理”二字合并,形成了“治理”一词,指国家管理应按照某种规律、规则行事。这反映了战国晚期( )

A.变法思潮推动社会转型 B.开始形成较为系统的国家机构

C.亟须建立新的政治秩序 D.士阶层提出新的国家管理主张

20.如表为某学习小组在进行研究性学习时收集的资料。据此判断他们研究的主题应是( )

记述 出处

楚庄王问政申叔时,申叔时“教之春秋,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮。 《国语:楚语上》

(刘渊,字元海,十六国汉赵开国者,匈奴人)幼好西学,尤好《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之,《史》《汉》、诸子,无不综览。” 《晋书·刘元海载记》

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。” 《资治通鉴》

A.儒家思想的传播 B.政治制度的创新 C.华夏认同的演进 D.社会教化的功能

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一:黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,“百家皆言黄帝”。

派别及典籍 观点

儒家——《大戴礼记·五帝德》 孔子曰:“黄帝都,以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。治民以顺天地之纪,播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。”

法家——《商君书·画策》 神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。

材料二:汉代以来逐渐形成了以黄帝为主支谱系的文化认同。《史记》将《五帝本纪》作为中国历史之开篇,又以黄帝为五帝之首。据《史记》记载,黄帝的后人有两大分支:一是黄帝→昌意+颛顼(舜、禹);二是黄帝→玄嚣→嬌极→帝喾(尧、商、周)。在汉代,不仅尧、舜、禹、商、周为黄帝后裔,就连楚、越、匈奴也被《史记》纳入黄帝谱系。如“楚之先祖出自帝颛顼高阳,匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”。以黄帝为始祖的姓氏谱系,固然有以血缘为纽带的色彩,但实质上属于文化内聚。汉高祖称帝前,曾公开祭拜黄帝。汉武帝“北巡朔方,勒兵十余万,还祭黄帝冢桥山”。在中华五千年文明史上,中华民族与黄帝总是精神相通、血脉相连的,对于黄帝的文化认同也成为中华儿女智慧和力量的重要源泉。

——摘编自李俊《炎黄文化与民族认同》等

材料三:1937年4月5日国共两党首次在同一地点、同一时间来祭拜黄帝。

国民党《祭黄帝陵文》 共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东)

……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工;诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判…… ……懿维我祖,命世之英;涿鹿奋战,区宇以宁。……频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权……

(1)根据材料一、比较儒家和法家笔下黄帝形象的异同,结合春秋战国时期的思想状况,说明异同产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉代以来黄帝文化认同的特点。

(3)根据材料三、对比国共两党的祭文在形式和内容上的异同。结合所学知识,分析国共两党共同祭拜黄帝的作用。

22.【礼乐文化的变迁】

材料一 西周的礼乐文化是儒家思想产生的根源,礼学是儒学的一个重要的组成部分,儒家礼乐文化是中国传统文化当中独具特色的文化资源。“礼”是内容,“乐”是形式,周公制礼作乐,规定了吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等,使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序,实行所谓“刑不上大夫,礼下庶人”。孔子认为“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,“礼”是治国的基本要素,礼乐的这种治国内涵被无数统治者沿袭采用。儒家认为,礼乐因人情而设,有节制性情、提升道德的作用;“礼”的和是“中和”,礼以和为贵,就是在尊重各个阶层权利的基础上,要求人尽自己的义务而达到和谐,这种思想在当代文化的建设中具有重要的启示意义。

——摘编自刘丰《儒家礼乐文化的历史价值与当代启迪》

材料二 下表中国古代西汉至明末清初的典籍中关于“礼”的部分记述

西汉 道者,所繇(由)适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。故圣王已没,而子孙长久安宁数百岁,此皆礼乐教化之功也——董仲舒《举贤良对策》

两宋 礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也——程颢、程颐《河南程氏遗书》礼是那天地自然之理。理会得时,繁文末节皆在其中——朱熹《朱子语类》

明末清初 仁、义、礼、智、乐,俱是虚名。人生堕地,只有父母兄弟,此一段不可解之情,与生俱来,此之谓实,于是而始有仁义之名——黄宗羲《孟子师说》

(1)根据材料一并结合所学,归纳先秦礼乐文化的基本特征及影响。

(2)根据材料并结合所学,分析导致“礼”认知变化的原因。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 儒家思想在传统中国社会的影响是无处不在的,从个人道德、家族伦理、人际关系,到国家的典章制度以及国际的交往,都在不同程度上受到儒家原则的支配。从长期的历史观点看,儒家的最大贡献在为传统的政治、社会秩序提供了一个稳定的精神基础。

——余英时《现代儒学论》

材料二 孔子其人,即之则温,仰之弥高,他能使人们获得极大的鼓舞来崇敬他的观点,并且令其相信这些观点能够经世致用。他的理论内涵博大,博施济众,绝不平淡肤浅。人们追随他,因为他确实最能领悟那个时代的中国文明,知道她如何才能趋于完美。中国文明是一个崇奉学识的文明,所以孔子的理论价值无量。

——摘编自(美)牟复礼《中国思想之渊源》

请结合材料及所学知识,以“儒学思想理论与中国古代文明的联系”为主题,自拟题目,进行论述。(要求:论点明确,论述清晰,史论结合)

24.【考古证据与历史认知】

材料一 根据历史记载,夏朝政权的中心范围是在今天的山西南部和河南西部,或者说河南中部这一带。这个区域也发现了很多考古学上的“文化”,最有名的就是二里头文化。很多人认为二里头文化就是夏朝的,但也有些人不太同意,说二里头文化可能是商朝早期一些人或者是史前时代另外一些人留下来的。这里有争议,主要因为没有发现能够辨认的文字,如果有文字就可以说明问题。

夏朝后面就是商朝。商朝没有问题了,它有文字——甲骨文,它的遗址也被发现,它的各种青铜器、墓葬都有发现。可以看一下夏和商的区别:夏中心区的位置比较靠西,而商的中心区比较靠东。历史上记载商朝由东方来的一批人建立,整个位置比较偏东,以后的周朝又比较偏西。中国古代文明中心有一个东西摇摆的过程,中国古代政权的战争也好,争夺也罢,在很长时间里也是东西对打而不是南北对打,和后来不太一样。

——摘编自张帆《中国古代历史的分期与特征》

材料二

六国 秦国

铜陶器物群演变 连续性 战国中期发生断裂

墓葬等级序列 多阶层、小间隔 两极分化,国君墓与卿大夫墓规模落差巨大

都城形态 分内外城,外城有居民区、工商业区 城内多数面积为宫殿、宗庙、官署

城址等级序列 国都以下逐级递减 缺乏中小城市,国都之下直接为自然村落

货币 形态和铭文多样化 统一的“半两”钱

——摘编自梁云《战国时代的东西差别——考古学的视野》

(1)根据材料一、二,分别说明考古学对夏朝、商朝、战国历史认知的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳战国时期秦国中央集权的证据。

答案以及解析

【典例分析】

1.答案:B

解析:西周时期,关中地区(秦国地域)墓多为北头向,是为华夏代表,说明当时关中地区受中原华夏文化影响大,而春秋时期(东周)关中地区墓葬变成西向,说明这一时期关中地区已经有西戎文化的渗透,而且较为明显以至于墓朝向变化,B项正确;西周时期华夏认同初步形成说法欠妥,排除A项;材料只强调了关中地区一个地方的变化,至于其他民族和少数民族的变化没有提及,所以该选项判断为与材料无关,无中生有,排除C项;趋于稳固说法过于绝对,材料谈到关中地区的丧葬文化变化,变化与维持稳定说法矛盾,而且材料没有谈到其他地区的文化传统变化与否,排除D项。故选B项。

2.答案:B

解析:题干中提及的秦人先祖“好马及畜,善养息之”的记载来源于《史记》,这是文献史料,而“遗址中发现大量炭化的苜蓿属植物种子和马的骨骼”是实物史料,这两种史料可以推断出秦人养马的史实,故研究历史时,应注意不同史料之间的联系,B项正确;西周晚期原始农耕和畜牧已经存在,但材料未涉及原始农耕的出现,排除A项;秦人是否迈入阶级社会的门槛与材料中的苜蓿属植物和马骨无直接关联,排除C项;实物史料与文献史料具有不同的价值,且史料间要相互认证,排除D项。故选B项。

3.答案:C

解析:根据材料结合所学可知,青铜器本为礼器,到春秋战国,随着社会经济的发展,礼崩乐坏,青铜器走向轻便适用,由图腾意味的纹饰走向现实性的动物性纹饰,说明青铜器作为礼器的功能在弱化,C项正确;宗法制度在春秋战国时期逐渐走向崩溃,但宗法观念依然存在,排除A项;青铜铸造鼎盛时期在商周时期,排除B项;材料没有提到青铜器作为农具使用,且根据所学可知,青铜农具大多作为礼器用于祭祀,很少作为农具使用,春秋战国时期农耕工具发生显著变化是指铁农具使用,排除D项。故选C项。

4.答案:C

解析:据所学可知,人类早期生产力水平较低,过着集体生活,随着生产力的发展,出现了私有财产,私有财产归贵族所有,材料中单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件,说明当时贫富差距已经出现,私有制产生,C项正确;仅凭遗址出土的陶器无法证明当时人类出现私有财产,因为陶器和较多陶器碎片究竟属于个体所有还是集体所有,材料没有明确告知,排除A项;多人合葬墓主要反映当时人类过着集体生活,没有贫富差距,排除B项;D项说明当时人类的陶器制作具备一定的水平,但是不能证明当时出现私有制,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:题干中所提及的陈国司徒向封疆内的田地征取赋纳,却遭到拥有一定数量田地的国人驱逐,体现了春秋末年分封制和井田制遭到破坏,土地一定程度上私有化,土地制度发生变动,故C项正确;结合所学可知,春秋时期尚未确立官僚政治,排除A项;仅凭材料无法说明贵族和农民的矛盾尖锐,排除B项;材料无法体现诸侯权威遭到卿大夫的挑战,排除D项。

6.答案:C

解析:题干反映了儒、墨、道等学派的出现及其发展情况,这些学派在不同诸侯国的传布或盛行,推动了大量新思想、新观念的传播,而士阶层作为传播这些思想的重要载体,流动也愈加频繁,逐渐受到各诸侯国统治者的重用,这冲击了世卿世禄的贵族政治,故C项正确;材料提到的是诸子百家的思想在不同诸侯国得以传布或盛行,一般认为思想统一有利于促进政治上的统一,而诸子百家学说并未形成思想上的统一,排除A项:“维系了‘学在官府’的局面”不合史实,百家争鸣冲击了贵族垄断教育、学术的局面,排除B项;“导致了各诸侯国之间的矛盾”不合逻辑,诸侯国间的矛盾主要源于对领土、资源等的争夺,排除D项。

【重难突破】

1.答案:B

解析:从随葬品和墓葬规格判断,陶寺遗址在墓葬随葬品方面存在明显的贫富不均现象,这说明陶寺文化时期私有制已经形成,B项正确;据材料信息可知,陶寺文化时期墓葬随葬品差别明显,出现了明显的贫富分化,排除A项;材料只涉及陶寺文化的贫富差距问题,仅通过贫富差距不能得知出现了早期国家,排除C项;宗法制度是西周时期形成的政治制度,排除D项。故选B项。

2.答案:A

解析:根据“出土了大量的精制石器、陶器、玉器、蚌器等,还有大量的猪,鹿等动物骨骼”可知,该遗址中出现了手工业制造,同时还保留了传统的渔猎活动,说明当时这一地区应该出现了社会分工.A项正确;这一地区出现了手工业制造,因此不能说明这一地区以渔猎生活为主,排除B项:仅根据手工业制造和渔猎情况不能说明具备国家形态,排除C项:根据时间推断和手工业制造情况可以说明这一地区应该处于新石器时代,排除D项。

3.答案:B

解析:本题主要考查新石器时代的相关知识点,A.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时渔猎采集并未被取代,故A错误;B.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时人类生产生活渐趋稳定,故B正确;C.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时人类生产生活渐趋稳定,没有体现氏族形态初步形成,故C错误;D.材料中“陶器中釜占主导地位,其次为罐、钵;骨器数量众多、打磨精美;木器有钻木取火器、纺轮、浮漂等”,说明当时人类生产生活渐趋稳定,没有体现该区成为中华文明核心,故D错误;

4.答案:D

5.答案:C

解析:根据材料可知,中原文化因周边各地文化的汇聚和交融而形成,从此中华文明逐渐形成以中原为核心的文化体系,因此题干突出了一体化文明格局,C项正确;材料体现的是中原文化因周边各地文化的汇聚和交融而形成,但这并不等同于中原文明优于其他文明,排除A项;材料未涉及各文明间交流状况,且B项与材料主旨不符,排除B项;早期国家形态侧重的是国家机构,材料并未对国家机构展开论述,排除D项。故选C项。

6.答案:A

解析:根据材料,仰韶文化遗址出土了各种陶器,能够用来研究当时的生活方式和文明风貌,A项正确;材料只涉及本地区的文明发展状况,排除B项;材料中看不出等级差别,排除C项;材料中体现不出早期国家形态,排除D项。故选A项。

7.答案:D

解析:A.黄帝和炎帝结成同盟,被尊为华夏始祖,与贵族寡头政治无关,故A项错误;B.禅让制是在位君主自愿进行的,是为了让更贤能的人统治国家,而非用人制度,故B项错误;C.禹会诸侯于会稽是指大禹在会稽山上接受各方诸侯的朝拜,而无法判定是否疆域已延伸至长江以南,故C项错误;D.根据材料“启征讨反对势力时称自己‘共(恭)行天之罚’”可知,夏启在讨伐反对势力的时候,称自己是奉天之命进行惩罚,体现了早期王权借助于神权加强统治,故D项正确。故选:D。

8.答案:B

解析:两地出土的器物存在明显的共同特征,但三星堆器物也保留特殊个性,故选B项。材料无法反映夏礼仪在古蜀传承,故A项错;海贝不能证明区外贸易相当发达,故C项错;两大文明从时序上,不能得出互相借鉴结论,故D项错。

9.答案:A

解析:根据材料及所学可知,商代内外服制中,外服诸侯等职位的名称凸显了对商王负有的不同服事义务,西周继承了商代外服制并进一步发展,以政治地理区划方式贯彻和表现尊卑、亲疏、内外、远近等等级制原则,并据此规定诸侯臣服者对天子的不同服事义务,凸显了等级制观念,更利于强化统治秩序,A项正确;材料体现不出西周继承原始部落政治的相关信息,与题意不符,排除B项;这一发展有助于强化诸侯对周王的义务,并没有体现出拓展义务范畴,排除C项;根据五服制度内容可知,各地区并不一定与周有共同的血缘关系,排除D项。故选A项。

10.答案:B

解析:据材料“以服务鬼神为主”可知,商朝时期,祭祀仪式重视鬼神,据材料“每一类从祭品、地点、参与人员服饰到配套礼乐,对不同阶层人规定不同的标准以实现对社会成员的规范”可知,西周时期的祭祀更加强调对社会成员的规范,由重视鬼神到重视人的变化,反映了早期人文精神的发展,B项正确;据所学知识可知,西周时期尚未产生儒学,排除A项;据所学知识可知,商周时期为奴隶社会,社会阶层之间并不平等,排除C项;西周时期王权与族权的结合主要体现在宗法制将血缘纽带与政治关系相结合,与材料中的祭祀活动没有直接关系,排除D项。故选B项。

11.答案:B

解析:据材料可知甲骨文和金文中的“天”字是一个脑袋被着重画出的小人,也即“天”是人的头顶上方的无边苍穹,将“天”与“人”联系起来,天的旨意即是民意,反映了古代中国具有朴实的民本主义思想,B项正确;“君权天授”西周就已经提出,儒家学派创始是在春秋时期,排除A项;西周是奴隶制国家,贵族掌握国家政权,而非“人民主权”,排除C项;中国的“君权天授”与西方国家的“君权神授”反映了两者不同的政治文化传统,各有其存在的合理性,不能简单地认为一方比另一方更优或更可信,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:“在一个王室的属下,有宝塔式的几级封君,每一个封君,虽然对于上级称臣,事实上是一个区域的世袭的统治者而兼地主”与分封制相符,而分封制是用血缘关系维系的,C正确;西周并未建立中央对地方的垂直管理体系,排除A;西周并未建立君主专制,排除B;西周时期的经济基础是井田制,排除D。

13.答案:A

解析:根据材料可知,西周时期,诸侯分封的低级贵族也可领有世袭的封地,并享有众多特权。但到了战国中后期,被君主授予爵位的新贵族,只被授予“衣食租税”的征税权,不再被授予封地的行政权,这一转变反映了国君集权的趋势,A项正确;材料反映了国君集权的趋势,未涉及选官方式的变革,排除B项;这一转变属于政治权力集中的体现,排除C项;这一转变反映了国君集权的趋势,不能完善贵族的等级秩序,排除D项。故选A项。

14.答案:A

解析:据材料可知,西周时期,规定国君须与众卿集议会商政事,“父兄子弟”则“辅察其政”,国君还要征询国人的建议,此类规定在一定程度上有利于稳固统治,使政治秩序平稳运行,A项正确;材料描述的是稳固统治采取的一系列措施,没有涉及监察机构的信息,排除B项;西周时期,中央集权尚未形成,排除C项;材料描述国君征询国人的建议,无法判定原始民主制度是否完善,排除D项。故选A项。

15.答案:B

解析:A.通过材料中“祖宗崇拜、血缘亲情、伦理道德及由此衍生的心理上的从属感,成为专制王权操纵社会的工具”可知本题强调的是宗法和专制的关系,故A项不符合题意;B.根据材料“祖宗崇拜、血缘亲情、伦理道德及由此衍生的心理上的从属感,成为专制王权操纵社会的工具”可知,君主专制是宗法向政治延伸的必然结果,故B项正确;C.传统政治文化强化了王权的秩序认同与材料无关,故排除;D.材料强调的是宗法观念,而不是等级秩序,故D项错误。故选:B。

16.答案:B

解析:根据材料可知,管仲“官(管)山海”之策,主张由国家垄断自然资源开采;李悝的“平籴法”,实行政府收售粮食以调节粮价;商鞅的“农战”,主张奖励农业生产,抑制工商业发展等,这些均反映了国家对工商业经济的干预与控制,B项正确;“官(管)山海”“平籴法”未涉及重农抑商,排除A项;材料并未体现经济发展的情况,且管仲所在的春秋时期尚未建立封建经济模式,排除C项;商鞅实行抑制工商业发展的政策,排除D项。故选B项。

17.答案:D

解析:据材料及所学知识可知,慎到作为战国时期的思想家,他强调国君应该采取无为而治的方式,而不是事必躬亲,这一思想更是一种在动荡时代对如何构建稳定的社会秩序的探索,D项正确;材料强调国君应该采取无为而治的方式,没有涉及统治者是否具有德行,排除A项;战国时期并没有形成君主专制制度,材料中提到的思想是对国君统治方式的一种探索,排除B项,他的思想也是从国君的视角出发,提倡通过韬光养晦以达到治理效果,因此并未直接表达下层民众的诉求,排除C项。故选D项。

18.答案:B

解析:据题意可知,战国时期的国家形成具有“多地域,多族群”的特点,说明统一多民族国家正在孕育之中,B项正确;“已经消除”的说法不符合史实,排除A项;政治制度变化不是经济交流的结果,排除C项;虽然出现了“多族群”的特点,但并不能体现文化认同的逐步形成,排除D项。故选B项。

19.答案:C

解析:进入战国,兼并战争日益剧烈,周朝传统的政治秩序被完全破坏,社会一片混乱,战国晚期,结束纷乱,走向统一已经成为历史潮流,“治理”一词的出现表达了建立新的政治秩序的迫切需要,故选C项;材料没有涉及变法思潮,排除A项;商朝已形成较系统的国家机构,排除B项;材料未涉及士阶层的国家管理主张,排除D项。

20.答案:C

解析:据本题材料“教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮”“刘渊”“匈奴人”“《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之”“魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏”的描述,并结合所学知识可知,材料反映的是从春秋到魏晋南北朝中原之外的夷族或者外族对中原华夏文化的认同发展过程,因此材料内容反映的是华夏认同的演进,C项正确;材料内容描述的是中原之外的夷族或者外族对中原华夏文化的认同发展过程,并未提及传播儒家思想的相关内容,排除A项;材料并未对春秋时期到魏晋南北朝的政治制度的演进和创新展开论述,排除B项;材料信息与华夏认同对社会教化的影响无关,材料主要描述了从春秋到魏晋南北朝中原之外的夷族或者外族对中原华夏文化的认同发展过程,排除D项。故选C项。

21.答案:(1)相同:黄帝是上古时期的有道明君。

不同:在治国理念上:孔子认为黄帝注重仁爱和礼制,商鞅认为黄帝注重礼法结合;在治国举措上:孔子认为黄帝注重在军事、政治、经济、文化等方面治理国家,商鞅认为黄帝对内制定制度,协调人际关系,约束百姓行为,对外主张征战。(从理念和举措任选一个角度,对比阐述即可)

原因:相同:黄帝是华夏始祖;春秋时期,华夏认同观念产生。不同:春秋战国时期,产生了儒家、法家等学派,出现了百家争鸣的现象,他们比附黄帝阐述自己派别的治国理念。

(2)特点:记载明确,谱系清晰;涉及范围广泛,囊括周边民族;以血缘姓氏追忆为纽带,形成文化内聚;上升为国家意志。

(3)同:都是四言古体祭文;都赞扬了黄帝的丰功伟绩。

异:国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;共产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。作用:表达了共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致;促进了抗日民族统一战线的正式形成,成为抗战胜利的最根本原因;提升民族凝聚力,(中华民族意识增强)维护、促进统一多民族国家的巩固和发展。

解析:(1)第一小问异同:相同:由材料“黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,‘百家皆言黄帝’。”可得出黄帝是上古时期的有道明君。不同:由材料“治民以顺天地之纪,播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。”“神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。”可得出在治国理念上:孔子认为黄帝注重仁爱和礼制,商鞅认为黄帝注重礼法结合;结合所学知识可知,在治国举措方面,孔子认为黄帝注重在军事、政治、经济、文化等方面治理国家,商鞅认为黄帝对内制定制度,协调人际关系,约束百姓行为,对外主张征战。第二小问原因:相同:由材料“黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,‘百家皆言黄帝’。”可得出黄帝是华夏始祖;结合所学可知,春秋时期,华夏认同观念产生。不同:由材料“黄帝都,以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。”“神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼”及所学可得出春秋战国时期,产生了儒家、法家等学派,出现了百家争鸣的现象,他们比附黄帝阐述自己派别的治国理念。

(2)由材料“《史记》将《五帝本纪》作为中国历史之开篇,又以黄帝为五帝之首。据《史记》记载,黄帝的后人有两大分支:一是黄帝→昌意+颛顼(舜、禹);二是黄帝→玄嚣→嬌极→帝喾(尧、商、周)。”可得出记载明确,谱系清晰;由材料“在汉代,不仅尧、舜、禹、商、周为黄帝后裔,就连楚、越、匈奴也被《史记》纳入黄帝谱系。”可得出涉及范围广泛,囊括周边民族;由材料“以黄帝为始祖的姓氏谱系,固然有以血缘为纽带的色彩,但实质上属于文化内聚。”可得出以血缘姓氏追忆为纽带,形成文化内聚;由材料“汉高祖称帝前,曾公开祭拜黄帝。汉武帝‘北巡朔方,勒兵十余万,还祭黄帝冢桥山’。”及所学可得出上升为国家意志。

(3)第一小问异同:同:由材料“维我黄帝,受命于天”“懿维我祖,命世之英”可得出都是四言古体祭文;由材料“开国建极,临治黎元。”“懿维我祖,命世之英;涿鹿奋战,区宇以宁。”可得出都赞扬了黄帝的丰功伟绩。异:由材料“……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工;诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判……”可得出国民党的祭文限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑,一句未提抗日救国之事;由材料“……频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权……”可得出产党的祭文则是一篇团结抗日的宣言书和出师表。第二小问作用:由材料“各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。”及所学可得出表达了共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致;促进了抗日民族统一战线的正式形成,成为抗战胜利的最根本原因;结合所学可得出提升民族凝聚力,(中华民族意识增强)维护、促进统一多民族国家的巩固和发展。

22.答案:(1)基本特征:产生时间早;与儒学相结合;具有森严的等级规定;被贵族所垄断。

影响:起到了道德教化的作用,有利于规范秩序;对后世封建政治统治产生影响;对当代社会和谐文化的形成具有积极意义。

(2)政治经济变迁;儒家思想与其他思想的融合;各时代儒学家的个体认知与思想重建。

23.答案:例文:儒学思想在中国古代文明的发展中不断完善儒学思想强调以仁为本,以礼治国。它在社会存在的发展中不断适应时代变化,使之成为中国古代社会两千多年的正统思想,并不断扩展到东亚其他国家。

儒学思想在春秋时,由孔子提出,主张恢复礼法伦常;至西汉时期,董仲舒吸收法家、道家、阴阳家思想,主张尊崇儒术、强调春秋大一统等,使儒学思想成为主流;魏晋至隋唐,受到佛教、道教挑战,三教合归儒,儒学复兴;宋明之际理学、心学不断发展,南宋时期,程朱理学宣扬“存天理,灭人欲”的主张,适应了统治者统治,在南宋时期成为官方哲学;明清之际,儒学思想又适应了商品经济发展和资本主义萌芽的产生发展,提出经世致用,进一步完善。

正所谓一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治的反映。儒学思想适应不同时期社会的发展,为传统社会提供了一个稳定的精神基础,同时也是中华传统文化的重要组成部分。

解析:根据题目要求,首先需要拟定论题,根据材料“儒家思想在传统中国社会的影响是无处不在的,从个人道德、家族伦理、人际关系,到国家的典章制度以及国际的交往,都在不同程度上受到儒家原则的支配”可以拟定论题为“儒学思想在中国古代文明的发展中不断完善儒学思想强调以仁为本,以礼治国。它在社会存在的发展中不断适应时代变化,使之成为中国古代社会两千多年的正统思想,并不断扩展到东亚其他国家。”然后结合儒家思想的发展历程进行阐述,如儒学思想在春秋时,由孔子提出,主张恢复礼法伦常;至西汉时期,董仲舒吸收法家、道家、阴阳家思想,主张尊崇儒术、强调春秋大一统等,使儒学思想成为主流;魏晋至隋唐,受到佛教、道教挑战,三教合归儒,儒学复兴;宋明之际理学、心学不断发展,南宋时期,程朱理学宣扬“存天理,灭人欲”的主张,适应了统治者统治,在南宋时期成为官方哲学;明清之际,儒学思想又适应了商品经济发展和资本主义萌芽的产生发展,提出经世致用,进一步完善。最后进行总结:正所谓一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治的反映。儒学思想适应不同时期社会的发展,为传统社会提供了一个稳定的精神基础,同时也是中华传统文化的重要组成部分。

24.答案:(1)①夏朝:因为考古没有发现文字等,夏朝历史存在颇多争议;

②商朝:由于考古发现商朝的甲骨文、遗址、青铜器、墓葬等,商朝成为信史;

③战国:战国考古对于铜陶器物、墓葬、都城、货币等的大量发现,有助于后世学者比较秦与六国区别。

(2)证据:①墓葬两极分化,国君墓规模远大于卿大夫墓,体现中央君主权威;

②国都直接统辖自然村落,显示中央对地方的高度集权;

③行政管理普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

④实行统一的“半两”钱,统制货币,体现经济集权;

⑤“废井田,开阡陌”,授田于百姓,体现国家对土地的控制。

解析:(1)本题是影响类材料分析题。时空是夏、商、战国时期的中国,提取材料一中的有效信息“这里有争议,主要因为没有发现能够辨认的文字,如果有文字就可以说明问题”分析得出,因为考古没有发现文字等,夏朝历史存在颇多争议;

材料一中“商朝没有问题了,它有文字—甲骨文,它的遗址也被发现,它的各种青铜器、墓葬都有发现。”得出,由于考古发现商朝的甲骨文、遗址、青铜器、墓葬等,商朝成为信史;

再根据材料二中的有效信息得出,战国考古对于铜陶器物、墓葬、都城、货币等的大量发现,有助于后世学者比较秦与六国区别。

(2)根据材料二中的信息,可知,墓葬两极分化,国君墓规模远远大于卿大夫墓;由材料二中“城内多数面积为宫殿、宗庙、官署”和“缺乏中小城市,国都之下直接为自然村落”得出,城址等级,国都之外多为自然村落;货币,实行统一的“半两”钱,说明国家统一管制货币。结合所学知识可知,行政管理上,普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;经济制度上,“废井田,开阡陌”,由秦国授田于百姓。

同课章节目录