北京市第五十五中学2024年高一上学期12月月考生物试卷(PDF版,无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市第五十五中学2024年高一上学期12月月考生物试卷(PDF版,无答案) |

|

|

| 格式 | |||

| 文件大小 | 984.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024北京五十五中高一 12月月考

生 物

本试卷共 12 页,共 100 分,调研时长 80 分钟

第一部分(选择题 共 30 分)

共 15 小题,每题 2 分,每道选择题只有 1 个正确选项

1.丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是( )

A.细胞膜的基本结构是脂双层 B.DNA 是它们的遗传物质

C.在核糖体上合成蛋白质 D.都有细胞壁

2.鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,还具有固氮能力。关于该蓝细菌的叙述,不正确的

是( )

A.属于自养生物 B.可以进行细胞呼吸

C.DNA 位于细胞核中 D.存在 ATP 与 ADP 相互转化的能量供应机制

3.蛋白质和 DNA 是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是( )

A.组成元素含有 C、H、O、N B.由相应的基本结构单位构成

C.具有相同的空间结构 D.体内合成时需要能量和酶

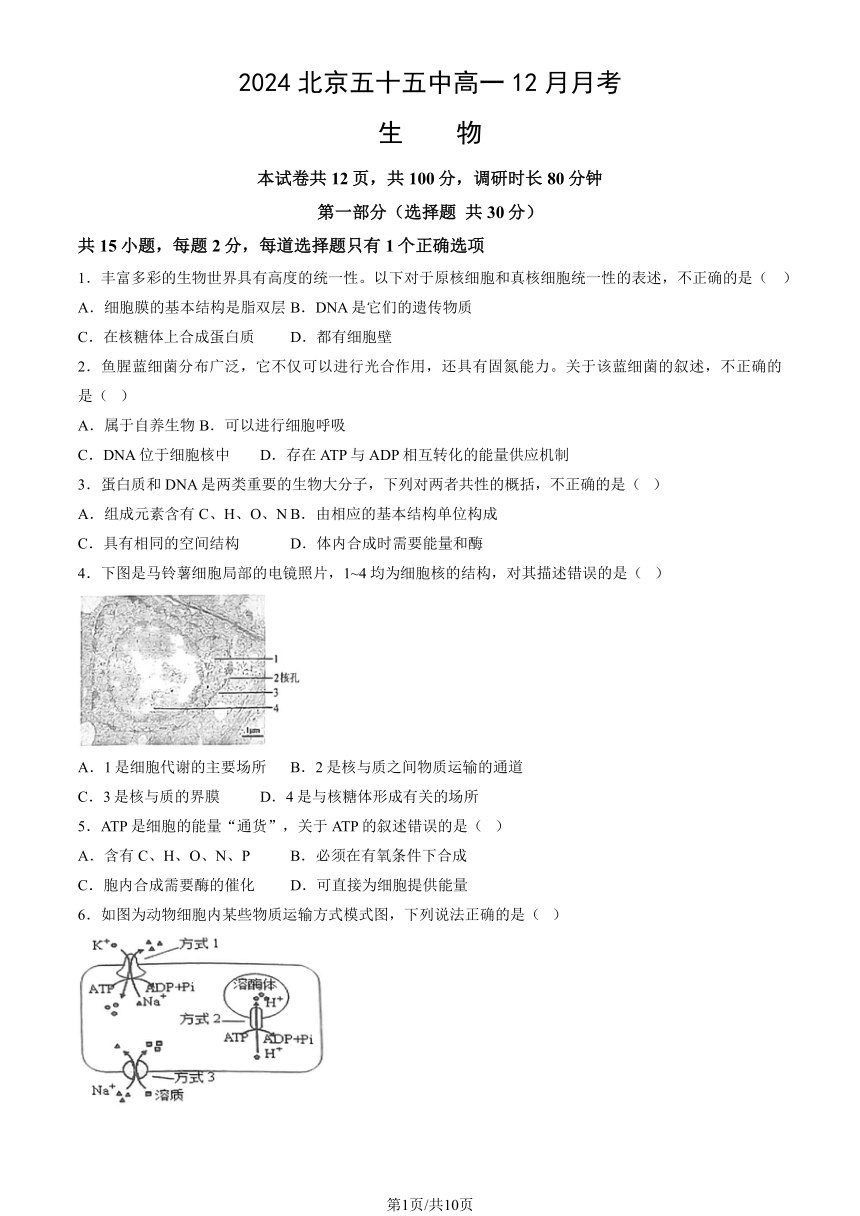

4.下图是马铃薯细胞局部的电镜照片,1~4 均为细胞核的结构,对其描述错误的是( )

A.1 是细胞代谢的主要场所 B.2 是核与质之间物质运输的通道

C.3 是核与质的界膜 D.4 是与核糖体形成有关的场所

5.ATP 是细胞的能量“通货”,关于 ATP 的叙述错误的是( )

A.含有 C、H、O、N、P B.必须在有氧条件下合成

C.胞内合成需要酶的催化 D.可直接为细胞提供能量

6.如图为动物细胞内某些物质运输方式模式图,下列说法正确的是( )

第1页/共10页

A.方式 1 所示转运不具有特异性 B.溶酶体内 pH 高于细胞质基质

C.方式 3 转运溶质属于主动运输 D.三种运输方式体现膜的流动性

7.用新鲜制备的含过氧化氢酶的马铃薯悬液进行分解H2O2 的实验,两组实验结果如图。第 1 组曲线是在

pH = 7.0、20℃条件下,向 5mL1%的H2O2 溶液中加入 0.5mL 酶悬液的结果。与第 1 组相比,第 2 组实验

只做了一个改变。第 2 组实验提高了( )

A.悬液中酶的浓度 B.H2O2 溶液的浓度 C.反应体系的温度 D.反应体系的 pH

8.运动强度越低,骨骼肌的耗氧量越少。如图显示在不同强度体育运动时,骨骼肌消耗的糖类和脂类的

相对量。对这一结果正确的理解是( )

A.低强度运动时,主要利用脂肪酸供能 B.中等强度运动时,主要供能物质是血糖

C.高强度运动时,糖类中的能量全部转变为 ATP D.肌糖原在有氧条件下才能氧化分解提供能量

9.有氧呼吸会产生少量超氧化物,超氧化物积累会氧化生物分子引发细胞损伤。将生理指标接近的青年

志愿者按吸烟与否分为两组,在相同条件下进行体力消耗测试,受试者血浆中蛋白质被超氧化物氧化生成

的产物量如下图。基于此结果,下列说法正确的是( )

A.超氧化物主要在血浆中产生 B.烟草中的尼古丁导致超氧化物含量增加

C.与不吸烟者比,蛋白质能为吸烟者提供更多能量 D.本实验为“吸烟有害健康”提供了证据

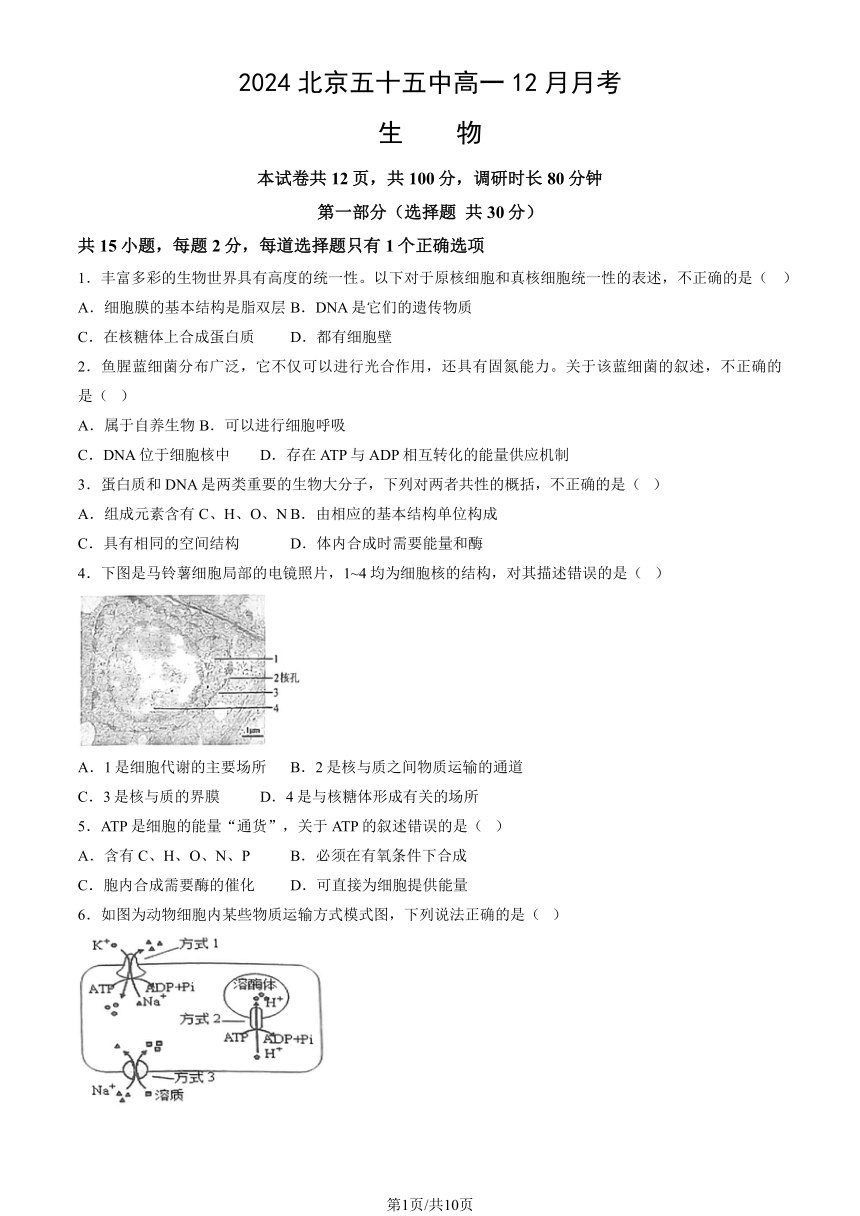

10.在有或无机械助力两种情形下,从事家务劳动和日常运动时人体平均能量消耗如图。对图中结果叙述

错误的是( )

第2页/共10页

A.走路上学比手洗衣服在单位时间内耗能更多 B.葡萄糖是图中各种活动的重要能量来源

C.爬楼梯时消耗的能量不是全部用于肌肉收缩 D.借助机械减少人体能量消耗就能缓解温室效应

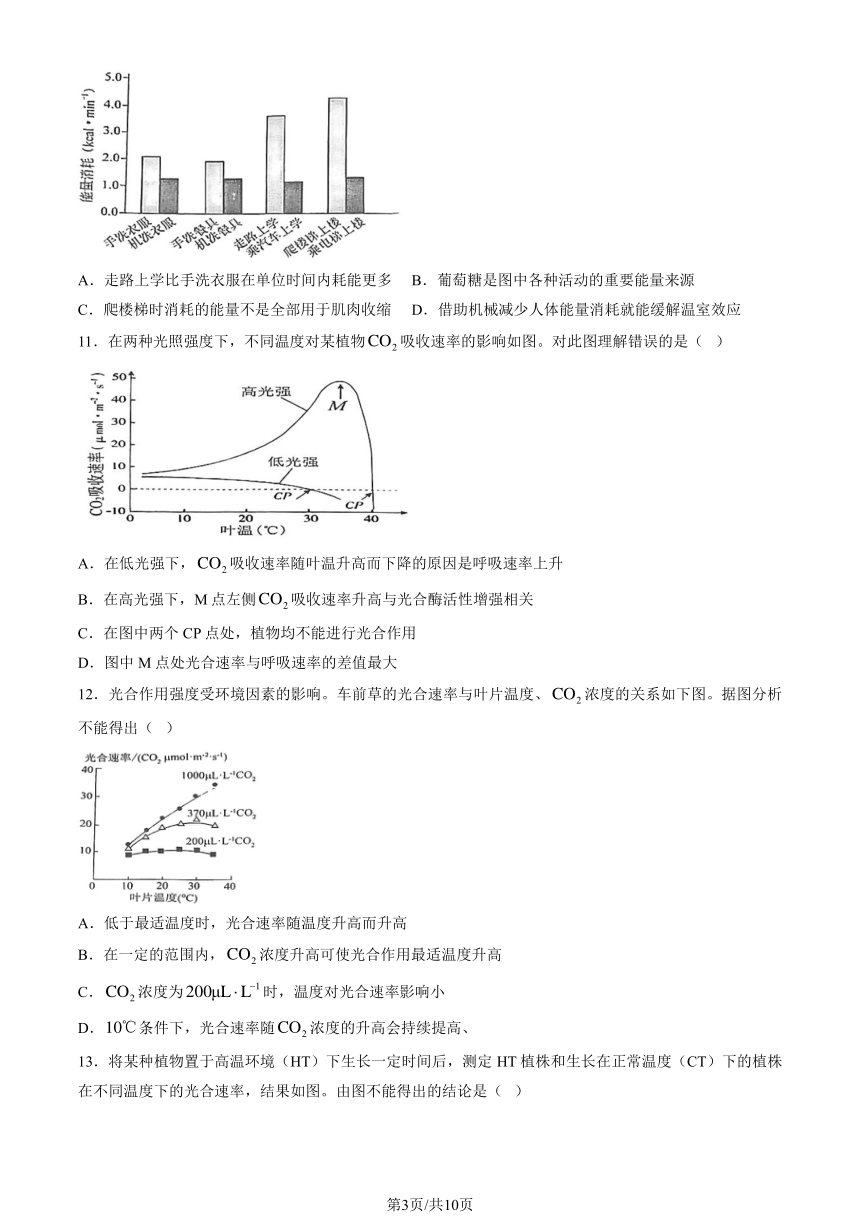

11.在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2 吸收速率的影响如图。对此图理解错误的是( )

A.在低光强下,CO2 吸收速率随叶温升高而下降的原因是呼吸速率上升

B.在高光强下,M 点左侧CO2 吸收速率升高与光合酶活性增强相关

C.在图中两个 CP 点处,植物均不能进行光合作用

D.图中 M 点处光合速率与呼吸速率的差值最大

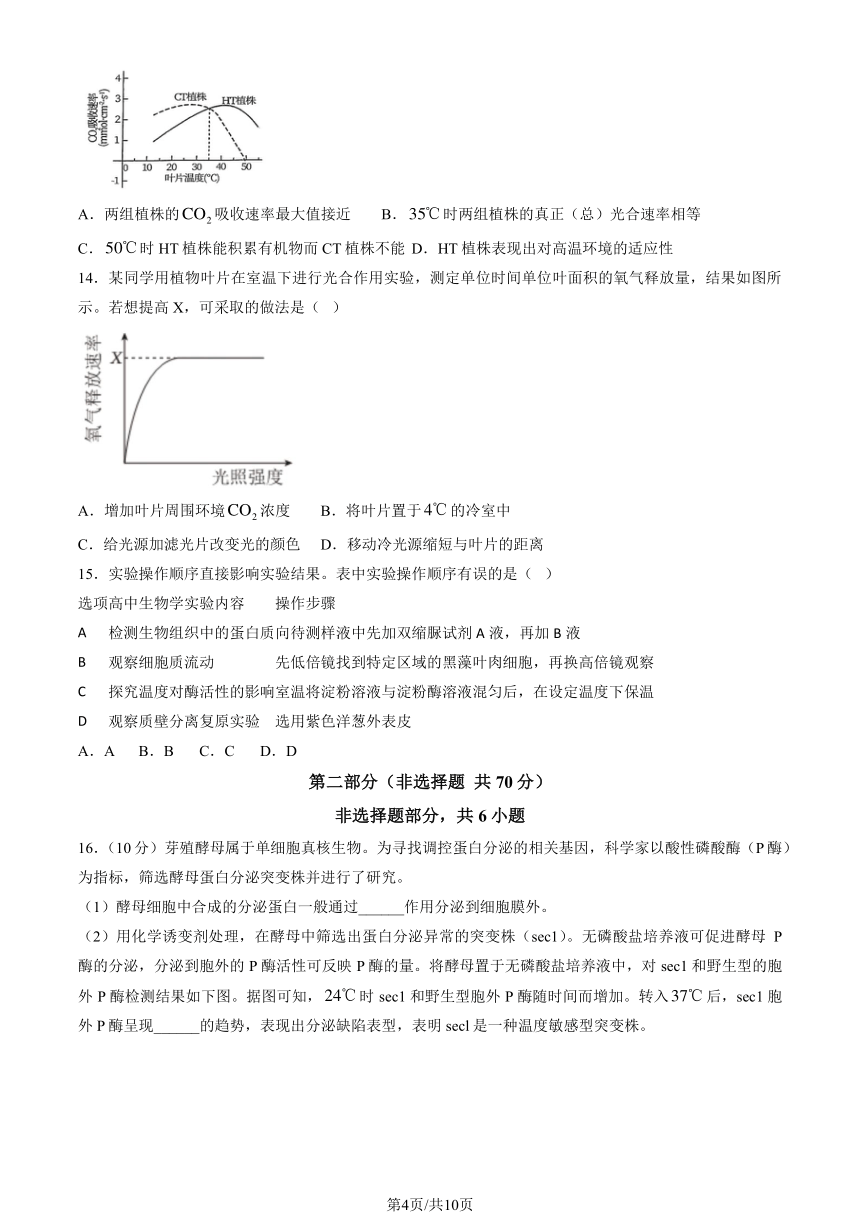

12.光合作用强度受环境因素的影响。车前草的光合速率与叶片温度、CO2 浓度的关系如下图。据图分析

不能得出( )

A.低于最适温度时,光合速率随温度升高而升高

B.在一定的范围内,CO2 浓度升高可使光合作用最适温度升高

CO 200μL L 1C. 2 浓度为 时,温度对光合速率影响小

D.10℃条件下,光合速率随CO2 浓度的升高会持续提高、

13.将某种植物置于高温环境(HT)下生长一定时间后,测定 HT 植株和生长在正常温度(CT)下的植株

在不同温度下的光合速率,结果如图。由图不能得出的结论是( )

第3页/共10页

A.两组植株的CO2 吸收速率最大值接近 B.35℃时两组植株的真正(总)光合速率相等

C.50℃时 HT 植株能积累有机物而 CT 植株不能 D.HT 植株表现出对高温环境的适应性

14.某同学用植物叶片在室温下进行光合作用实验,测定单位时间单位叶面积的氧气释放量,结果如图所

示。若想提高 X,可采取的做法是( )

A.增加叶片周围环境CO2 浓度 B.将叶片置于4℃的冷室中

C.给光源加滤光片改变光的颜色 D.移动冷光源缩短与叶片的距离

15.实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序有误的是( )

选项高 中生物学实验内容 操作步骤

A 检测生物组织中的蛋白质 向待测样液中先加双缩脲试剂 A 液,再加 B 液

B 观察细胞质流动 先低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察

C 探究温度对酶活性的影响 室温将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温

D 观察质壁分离复原实验 选用紫色洋葱外表皮

A.A B.B C.C D.D

第二部分(非选择题 共 70 分)

非选择题部分,共 6 小题

16.(10 分)芽殖酵母属于单细胞真核生物。为寻找调控蛋白分泌的相关基因,科学家以酸性磷酸酶(P酶)

为指标,筛选酵母蛋白分泌突变株并进行了研究。

(1)酵母细胞中合成的分泌蛋白一般通过______作用分泌到细胞膜外。

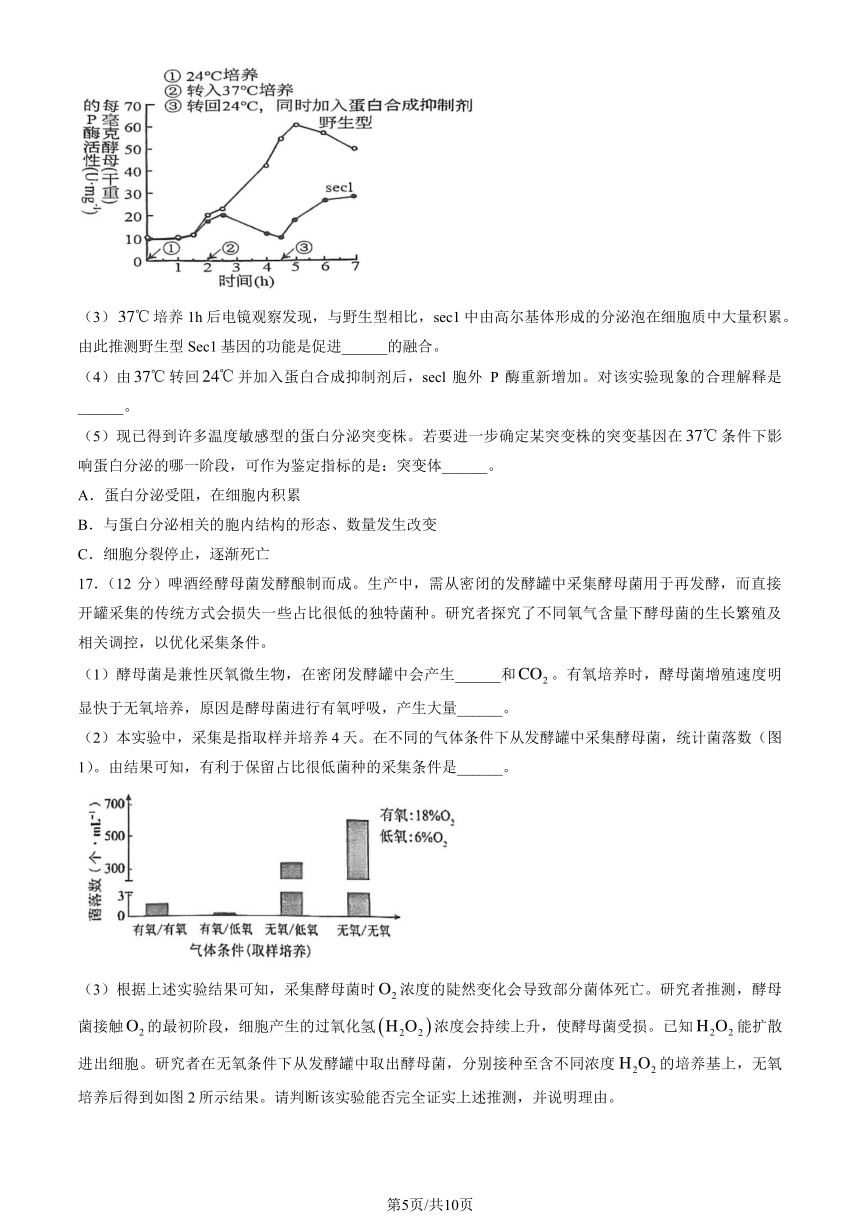

(2)用化学诱变剂处理,在酵母中筛选出蛋白分泌异常的突变株(sec1)。无磷酸盐培养液可促进酵母 P

酶的分泌,分泌到胞外的 P 酶活性可反映 P 酶的量。将酵母置于无磷酸盐培养液中,对 sec1 和野生型的胞

外 P 酶检测结果如下图。据图可知,24℃时 sec1 和野生型胞外 P 酶随时间而增加。转入37℃后,sec1 胞

外 P 酶呈现______的趋势,表现出分泌缺陷表型,表明 secl 是一种温度敏感型突变株。

第4页/共10页

(3)37℃培养 1h 后电镜观察发现,与野生型相比,sec1 中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累。

由此推测野生型 Sec1 基因的功能是促进______的融合。

(4)由37℃转回 24℃并加入蛋白合成抑制剂后,secl 胞外 P 酶重新增加。对该实验现象的合理解释是

______。

(5)现已得到许多温度敏感型的蛋白分泌突变株。若要进一步确定某突变株的突变基因在 37℃条件下影

响蛋白分泌的哪一阶段,可作为鉴定指标的是:突变体______。

A.蛋白分泌受阻,在细胞内积累

B.与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变

C.细胞分裂停止,逐渐死亡

17.(12 分)啤酒经酵母菌发酵酿制而成。生产中,需从密闭的发酵罐中采集酵母菌用于再发酵,而直接

开罐采集的传统方式会损失一些占比很低的独特菌种。研究者探究了不同氧气含量下酵母菌的生长繁殖及

相关调控,以优化采集条件。

(1)酵母菌是兼性厌氧微生物,在密闭发酵罐中会产生______和CO2 。有氧培养时,酵母菌增殖速度明

显快于无氧培养,原因是酵母菌进行有氧呼吸,产生大量______。

(2)本实验中,采集是指取样并培养 4 天。在不同的气体条件下从发酵罐中采集酵母菌,统计菌落数(图

1)。由结果可知,有利于保留占比很低菌种的采集条件是______。

(3)根据上述实验结果可知,采集酵母菌时O2 浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡。研究者推测,酵母

菌接触O2 的最初阶段,细胞产生的过氧化氢 (H2O2 )浓度会持续上升,使酵母菌受损。已知 H2O2 能扩散

进出细胞。研究者在无氧条件下从发酵罐中取出酵母菌,分别接种至含不同浓度 H2O2 的培养基上,无氧

培养后得到如图 2 所示结果。请判断该实验能否完全证实上述推测,并说明理由。

第5页/共10页

(4)上述推测经证实后,研究者在有氧条件下从发酵罐中取样并分为两组,A 组菌液直接滴加到H2O2 溶

液中,无气泡产生;B 组菌液有氧培养 4 天后,取与 A 组活菌数相同的菌液,滴加到H2O2 溶液中,出现

明显气泡。结果说明,酵母菌可通过产生______以抵抗H2O2 的伤害。

18.学习以下材料,回答(1)~(4)题。(10 分)

光合产物如何进入叶脉中的筛管

高等植物体内的维管束负责物质的长距离运输,其中的韧皮部包括韧皮薄壁细胞、筛管及其伴胞等。

筛管是光合产物的运输通道。光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中

的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。

蔗糖进入 SE-CC 有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可

进入 SE-CC。胞间连丝是相邻细胞间穿过细胞壁的细胞质通道。在乙方式中,蔗糖自叶肉细胞至 SE-CC 的

运输(图 1)可以分为 3 个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细

胞中的蔗糖由膜上的单向载体 W 顺浓度梯度转运到 SE-CC 附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖

+

从细胞外空间进入 SE-CC中,如图 2所示。SE-CC的质膜上有“蔗糖- H 共运输载体”(SU载体),SU载

H+ H+ H+ H+ H+体与 泵相伴存在。胞内 通过 泵运输到细胞外空间,在此形成较高的 浓度,SU 载体将 和

蔗糖同向转运进 SE-CC 中。采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。

研究发现,叶片中 SU 载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的

提高,叶片中 SU 载体减少,反之则增加。研究 SU 载体含量的动态变化及调控机制,对于了解光合产物在

植物体内的分配规律,进一步提高作物产量具有重要意义。

+

(1)在乙方式中,蔗糖经 W 载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外空间的方式属于______。由H 泵形成的

______

有助于将蔗糖从细胞外空间转运进 SE-CC 中。

(2)与乙方式比,甲方式中蔗糖运输到 SE-CC 的过程都是通过______这一结构完成的。

第6页/共10页

(3)下列实验结果支持某种植物存在乙运输方式的有______。

14

A.叶片吸收 CO2 后,放射性蔗糖很快出现在 SE-CC 附近的细胞外空间中

B.用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入 SE-CC 的速率降低

C.将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC 中出现荧光

D.与野生型相比,SU 功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉

(4)除了具有为生物合成提供原料、为生命活动供能等作用之外,本文还介绍了蔗糖能调节 SU 载体的含

量,体现了蔗糖的______功能。

19.(14 分)活性氧(ROS)是指在生物体内与氧代谢有关的、含氧自由基和易形成自由基的过氧化物的

总称,ROS 产生过多是高氧诱导肺损伤的主要原因。为研究高氧导致细胞内活性氧升高的机制,科学家使

用大鼠肺泡上皮细胞(R)进行相关的实验。

(1)有氧呼吸第三阶段,氧气与______结合并生成______过程,此阶段的产物可满足细胞对______的需

求。

(2)将 R 细胞接种于培养瓶中,加入所需营养和抗生素,并调节 PH,置于CO2 恒温培养箱中进行培养。

一段时间后将 R 细胞分为对照组、高氧组和拮抗剂组,高氧组置于氧浓度 90%的培养箱中:拮抗剂组加入

能与线粒体钙通道蛋白结合的拮抗剂后,置于氧浓度 90%的培养箱中。

4h 后检测线粒体内相关指标,结果如下表。

检测指标 细胞(个/mL) Ca2+ (nmol/L) 活性氧(RFU) NAD

+

/NADH 比值

组别

对照组 2 106 19.5 491 3.89

高氧组 2 106 24.3 530 2.44

拮抗剂组 2 106 17.2 480 3.71

注:RFU 是相对荧光单位,代表活性氧的量

①表中结果显示______,说明 R 细胞高氧模型制备成功。

2+ +

②比较高氧组和拮抗剂组结果,有关Ca 、活性氧量和 NAD / NADH 比值之间调控关系的推测合理的

是______。

Ca2+ +A. B. →活性氧→ NAD / NADH 比值

Ca2+C. → NAD

+ / NADH +比值→活性氧 D. NAD / NADH

2+

比值→活性氧→ Ca

NAD+E. / NADH

2+

比值→ Ca →活性氧

2+ +

(3)进一步研究表明,Ca 可提高线粒体内部分酶的活性,从而调节 NAD / NADH 的比值。组蛋白

+

脱乙酰基酶(SIPT3)可以激活活性氧清除酶(如 SOD2),SIRT3 功能的发挥依赖 NAD 。

综合以上信息,分析高氧导致细胞内活性氧升高的机制:______(用关键词加箭头表达)。

2+

20.(10 分)科研人员为探究Mg 对水稻光合作用的影响,开展了一系列实验。

第7页/共10页

2+

(1)Mg 参与光合作用过程中______的合成,该物质可以捕获光能。

2+ 2+

(2)为研究 Mg 对光合作用的影响,分别模拟环境中 Mg 正常供给 (+Mg2+ ) 2+,缺乏 ( Mg )条件下,

测定水稻光合作用相关指标,如图 1 和图 2。

2+

①图 1 结果表明,叶肉细胞叶绿体中的Mg 浓度和固定CO2 能力都存在“白天高、夜晚低”的节律性波

2+

动,且Mg 可以显著______白天固定CO2 的过程。

2+

②进一步测定上述过程中酶 R(催化 C5 与CO2 的反应)的变化,如图 2。结果表明Mg ______,从而促

进CO2 的固定。

2+

(3)为探究叶绿体中Mg 节律性波动的原因,对多种突变体水稻进行实验。

2+

①已有研究证明,叶绿体膜上的 MT3 蛋白可以运输Mg 。通过检测野生型、突变体 MT3(MT3 基因缺

2+ 2+

失)的叶绿体中Mg 含量变化,如图 3。结果表明,MT3 蛋白主要负责节律性运输Mg 至叶绿体内,但

2+

并不是唯一的Mg 转运蛋白,其依据是______。

2+

②在另一株突变体 OS(OS基因缺失)中,白天叶绿体中Mg 含量显著升高。据此,对 MT3蛋白、OS蛋

白的作用关系,科研人员提出如下假设:

2+

假设 1:OS 蛋白抑制 MT3 蛋白,并调节其节律性运输Mg 至叶绿体内。

2+ 2+

假设 2:MT3 蛋白节律性运输Mg 至叶绿体内,而 OS 蛋白运出Mg 。

2+

通过检测野生型和多个突变体的Mg 含量,如下表。(注:双突变体 OM 指 OS 基因和 MT3 基因均缺失,

2+

且实验中不考虑Mg 的损耗)

序号 水稻植株 2+叶绿体中Mg 相对含量

1 野生型 2.5

2 突变体 MT3 1.5

3 突变体 OS 3.5

4 双突变体 OM ①______

第8页/共10页

若表中①为______,则说明假设一是正确的。

21.(14 分)植物的光呼吸是在光下消耗氧气并释放CO2 的过程,会导致光合作用减弱、作物减产。研究

人员为获得光诱导型高产水稻,在其叶绿体内构建一条光呼吸支路(GMA 途径)。

(1)图 1 所示光呼吸过程中,O2 与CO2 竞争结合______,抑制了光合作用中的______阶段。同时乙醇酸

从叶绿体进入过氧化物酶体在 G 酶的参与下进行代谢,造成碳流失进而导致水稻减产。

(2)研究人员将外源 G 酶、A 酶和 M 酶的基因导入水稻细胞,使其在光诱导下表达,并在叶绿体中发挥

作用。检测发现,转基因水稻的净光合速率、植株干重等方面均高于对照组。可利用图 2 所示模型解释其

原因,但图中存在两处错误,请圈出并改正。

(3)研究人员测定了转基因水稻叶片中外源G酶基因的表达量,以及G酶总表达量随时间的变化情况(图

3)。

①外源 G 酶基因表达量与 PFD(代表光合有效光辐射强度)大致呈正相关,仅在 14 时明显下降,由此推

测外源 G 酶基因表达除光强外,还可能受______等因素的影响。

②据图 3 可知,12~14 时______,推测此时段转基因水稻光呼吸增强。

(4)茎中光合产物的堆积会降低水稻结实率而减产,而本研究中 GMA 途径的改造并未降低水稻的结实率。

第9页/共10页

结合上述研究将以下说法排序成合理解释:尽管 GMA 途径促进叶片产生较多光合产物→______→水稻茎

中有机物不至于过度堆积而保证结实率。

A.光呼吸增强使得光合产物未爆发式增加 B.光合产物可以及时运输到籽粒

C.G 酶表达量的动态变化,使中午进入 GMA 途径的乙醇酸未显著增加

第10页/共10页

生 物

本试卷共 12 页,共 100 分,调研时长 80 分钟

第一部分(选择题 共 30 分)

共 15 小题,每题 2 分,每道选择题只有 1 个正确选项

1.丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是( )

A.细胞膜的基本结构是脂双层 B.DNA 是它们的遗传物质

C.在核糖体上合成蛋白质 D.都有细胞壁

2.鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,还具有固氮能力。关于该蓝细菌的叙述,不正确的

是( )

A.属于自养生物 B.可以进行细胞呼吸

C.DNA 位于细胞核中 D.存在 ATP 与 ADP 相互转化的能量供应机制

3.蛋白质和 DNA 是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是( )

A.组成元素含有 C、H、O、N B.由相应的基本结构单位构成

C.具有相同的空间结构 D.体内合成时需要能量和酶

4.下图是马铃薯细胞局部的电镜照片,1~4 均为细胞核的结构,对其描述错误的是( )

A.1 是细胞代谢的主要场所 B.2 是核与质之间物质运输的通道

C.3 是核与质的界膜 D.4 是与核糖体形成有关的场所

5.ATP 是细胞的能量“通货”,关于 ATP 的叙述错误的是( )

A.含有 C、H、O、N、P B.必须在有氧条件下合成

C.胞内合成需要酶的催化 D.可直接为细胞提供能量

6.如图为动物细胞内某些物质运输方式模式图,下列说法正确的是( )

第1页/共10页

A.方式 1 所示转运不具有特异性 B.溶酶体内 pH 高于细胞质基质

C.方式 3 转运溶质属于主动运输 D.三种运输方式体现膜的流动性

7.用新鲜制备的含过氧化氢酶的马铃薯悬液进行分解H2O2 的实验,两组实验结果如图。第 1 组曲线是在

pH = 7.0、20℃条件下,向 5mL1%的H2O2 溶液中加入 0.5mL 酶悬液的结果。与第 1 组相比,第 2 组实验

只做了一个改变。第 2 组实验提高了( )

A.悬液中酶的浓度 B.H2O2 溶液的浓度 C.反应体系的温度 D.反应体系的 pH

8.运动强度越低,骨骼肌的耗氧量越少。如图显示在不同强度体育运动时,骨骼肌消耗的糖类和脂类的

相对量。对这一结果正确的理解是( )

A.低强度运动时,主要利用脂肪酸供能 B.中等强度运动时,主要供能物质是血糖

C.高强度运动时,糖类中的能量全部转变为 ATP D.肌糖原在有氧条件下才能氧化分解提供能量

9.有氧呼吸会产生少量超氧化物,超氧化物积累会氧化生物分子引发细胞损伤。将生理指标接近的青年

志愿者按吸烟与否分为两组,在相同条件下进行体力消耗测试,受试者血浆中蛋白质被超氧化物氧化生成

的产物量如下图。基于此结果,下列说法正确的是( )

A.超氧化物主要在血浆中产生 B.烟草中的尼古丁导致超氧化物含量增加

C.与不吸烟者比,蛋白质能为吸烟者提供更多能量 D.本实验为“吸烟有害健康”提供了证据

10.在有或无机械助力两种情形下,从事家务劳动和日常运动时人体平均能量消耗如图。对图中结果叙述

错误的是( )

第2页/共10页

A.走路上学比手洗衣服在单位时间内耗能更多 B.葡萄糖是图中各种活动的重要能量来源

C.爬楼梯时消耗的能量不是全部用于肌肉收缩 D.借助机械减少人体能量消耗就能缓解温室效应

11.在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2 吸收速率的影响如图。对此图理解错误的是( )

A.在低光强下,CO2 吸收速率随叶温升高而下降的原因是呼吸速率上升

B.在高光强下,M 点左侧CO2 吸收速率升高与光合酶活性增强相关

C.在图中两个 CP 点处,植物均不能进行光合作用

D.图中 M 点处光合速率与呼吸速率的差值最大

12.光合作用强度受环境因素的影响。车前草的光合速率与叶片温度、CO2 浓度的关系如下图。据图分析

不能得出( )

A.低于最适温度时,光合速率随温度升高而升高

B.在一定的范围内,CO2 浓度升高可使光合作用最适温度升高

CO 200μL L 1C. 2 浓度为 时,温度对光合速率影响小

D.10℃条件下,光合速率随CO2 浓度的升高会持续提高、

13.将某种植物置于高温环境(HT)下生长一定时间后,测定 HT 植株和生长在正常温度(CT)下的植株

在不同温度下的光合速率,结果如图。由图不能得出的结论是( )

第3页/共10页

A.两组植株的CO2 吸收速率最大值接近 B.35℃时两组植株的真正(总)光合速率相等

C.50℃时 HT 植株能积累有机物而 CT 植株不能 D.HT 植株表现出对高温环境的适应性

14.某同学用植物叶片在室温下进行光合作用实验,测定单位时间单位叶面积的氧气释放量,结果如图所

示。若想提高 X,可采取的做法是( )

A.增加叶片周围环境CO2 浓度 B.将叶片置于4℃的冷室中

C.给光源加滤光片改变光的颜色 D.移动冷光源缩短与叶片的距离

15.实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序有误的是( )

选项高 中生物学实验内容 操作步骤

A 检测生物组织中的蛋白质 向待测样液中先加双缩脲试剂 A 液,再加 B 液

B 观察细胞质流动 先低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察

C 探究温度对酶活性的影响 室温将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温

D 观察质壁分离复原实验 选用紫色洋葱外表皮

A.A B.B C.C D.D

第二部分(非选择题 共 70 分)

非选择题部分,共 6 小题

16.(10 分)芽殖酵母属于单细胞真核生物。为寻找调控蛋白分泌的相关基因,科学家以酸性磷酸酶(P酶)

为指标,筛选酵母蛋白分泌突变株并进行了研究。

(1)酵母细胞中合成的分泌蛋白一般通过______作用分泌到细胞膜外。

(2)用化学诱变剂处理,在酵母中筛选出蛋白分泌异常的突变株(sec1)。无磷酸盐培养液可促进酵母 P

酶的分泌,分泌到胞外的 P 酶活性可反映 P 酶的量。将酵母置于无磷酸盐培养液中,对 sec1 和野生型的胞

外 P 酶检测结果如下图。据图可知,24℃时 sec1 和野生型胞外 P 酶随时间而增加。转入37℃后,sec1 胞

外 P 酶呈现______的趋势,表现出分泌缺陷表型,表明 secl 是一种温度敏感型突变株。

第4页/共10页

(3)37℃培养 1h 后电镜观察发现,与野生型相比,sec1 中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累。

由此推测野生型 Sec1 基因的功能是促进______的融合。

(4)由37℃转回 24℃并加入蛋白合成抑制剂后,secl 胞外 P 酶重新增加。对该实验现象的合理解释是

______。

(5)现已得到许多温度敏感型的蛋白分泌突变株。若要进一步确定某突变株的突变基因在 37℃条件下影

响蛋白分泌的哪一阶段,可作为鉴定指标的是:突变体______。

A.蛋白分泌受阻,在细胞内积累

B.与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变

C.细胞分裂停止,逐渐死亡

17.(12 分)啤酒经酵母菌发酵酿制而成。生产中,需从密闭的发酵罐中采集酵母菌用于再发酵,而直接

开罐采集的传统方式会损失一些占比很低的独特菌种。研究者探究了不同氧气含量下酵母菌的生长繁殖及

相关调控,以优化采集条件。

(1)酵母菌是兼性厌氧微生物,在密闭发酵罐中会产生______和CO2 。有氧培养时,酵母菌增殖速度明

显快于无氧培养,原因是酵母菌进行有氧呼吸,产生大量______。

(2)本实验中,采集是指取样并培养 4 天。在不同的气体条件下从发酵罐中采集酵母菌,统计菌落数(图

1)。由结果可知,有利于保留占比很低菌种的采集条件是______。

(3)根据上述实验结果可知,采集酵母菌时O2 浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡。研究者推测,酵母

菌接触O2 的最初阶段,细胞产生的过氧化氢 (H2O2 )浓度会持续上升,使酵母菌受损。已知 H2O2 能扩散

进出细胞。研究者在无氧条件下从发酵罐中取出酵母菌,分别接种至含不同浓度 H2O2 的培养基上,无氧

培养后得到如图 2 所示结果。请判断该实验能否完全证实上述推测,并说明理由。

第5页/共10页

(4)上述推测经证实后,研究者在有氧条件下从发酵罐中取样并分为两组,A 组菌液直接滴加到H2O2 溶

液中,无气泡产生;B 组菌液有氧培养 4 天后,取与 A 组活菌数相同的菌液,滴加到H2O2 溶液中,出现

明显气泡。结果说明,酵母菌可通过产生______以抵抗H2O2 的伤害。

18.学习以下材料,回答(1)~(4)题。(10 分)

光合产物如何进入叶脉中的筛管

高等植物体内的维管束负责物质的长距离运输,其中的韧皮部包括韧皮薄壁细胞、筛管及其伴胞等。

筛管是光合产物的运输通道。光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中

的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。

蔗糖进入 SE-CC 有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可

进入 SE-CC。胞间连丝是相邻细胞间穿过细胞壁的细胞质通道。在乙方式中,蔗糖自叶肉细胞至 SE-CC 的

运输(图 1)可以分为 3 个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细

胞中的蔗糖由膜上的单向载体 W 顺浓度梯度转运到 SE-CC 附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖

+

从细胞外空间进入 SE-CC中,如图 2所示。SE-CC的质膜上有“蔗糖- H 共运输载体”(SU载体),SU载

H+ H+ H+ H+ H+体与 泵相伴存在。胞内 通过 泵运输到细胞外空间,在此形成较高的 浓度,SU 载体将 和

蔗糖同向转运进 SE-CC 中。采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。

研究发现,叶片中 SU 载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的

提高,叶片中 SU 载体减少,反之则增加。研究 SU 载体含量的动态变化及调控机制,对于了解光合产物在

植物体内的分配规律,进一步提高作物产量具有重要意义。

+

(1)在乙方式中,蔗糖经 W 载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外空间的方式属于______。由H 泵形成的

______

有助于将蔗糖从细胞外空间转运进 SE-CC 中。

(2)与乙方式比,甲方式中蔗糖运输到 SE-CC 的过程都是通过______这一结构完成的。

第6页/共10页

(3)下列实验结果支持某种植物存在乙运输方式的有______。

14

A.叶片吸收 CO2 后,放射性蔗糖很快出现在 SE-CC 附近的细胞外空间中

B.用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入 SE-CC 的速率降低

C.将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC 中出现荧光

D.与野生型相比,SU 功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉

(4)除了具有为生物合成提供原料、为生命活动供能等作用之外,本文还介绍了蔗糖能调节 SU 载体的含

量,体现了蔗糖的______功能。

19.(14 分)活性氧(ROS)是指在生物体内与氧代谢有关的、含氧自由基和易形成自由基的过氧化物的

总称,ROS 产生过多是高氧诱导肺损伤的主要原因。为研究高氧导致细胞内活性氧升高的机制,科学家使

用大鼠肺泡上皮细胞(R)进行相关的实验。

(1)有氧呼吸第三阶段,氧气与______结合并生成______过程,此阶段的产物可满足细胞对______的需

求。

(2)将 R 细胞接种于培养瓶中,加入所需营养和抗生素,并调节 PH,置于CO2 恒温培养箱中进行培养。

一段时间后将 R 细胞分为对照组、高氧组和拮抗剂组,高氧组置于氧浓度 90%的培养箱中:拮抗剂组加入

能与线粒体钙通道蛋白结合的拮抗剂后,置于氧浓度 90%的培养箱中。

4h 后检测线粒体内相关指标,结果如下表。

检测指标 细胞(个/mL) Ca2+ (nmol/L) 活性氧(RFU) NAD

+

/NADH 比值

组别

对照组 2 106 19.5 491 3.89

高氧组 2 106 24.3 530 2.44

拮抗剂组 2 106 17.2 480 3.71

注:RFU 是相对荧光单位,代表活性氧的量

①表中结果显示______,说明 R 细胞高氧模型制备成功。

2+ +

②比较高氧组和拮抗剂组结果,有关Ca 、活性氧量和 NAD / NADH 比值之间调控关系的推测合理的

是______。

Ca2+ +A. B. →活性氧→ NAD / NADH 比值

Ca2+C. → NAD

+ / NADH +比值→活性氧 D. NAD / NADH

2+

比值→活性氧→ Ca

NAD+E. / NADH

2+

比值→ Ca →活性氧

2+ +

(3)进一步研究表明,Ca 可提高线粒体内部分酶的活性,从而调节 NAD / NADH 的比值。组蛋白

+

脱乙酰基酶(SIPT3)可以激活活性氧清除酶(如 SOD2),SIRT3 功能的发挥依赖 NAD 。

综合以上信息,分析高氧导致细胞内活性氧升高的机制:______(用关键词加箭头表达)。

2+

20.(10 分)科研人员为探究Mg 对水稻光合作用的影响,开展了一系列实验。

第7页/共10页

2+

(1)Mg 参与光合作用过程中______的合成,该物质可以捕获光能。

2+ 2+

(2)为研究 Mg 对光合作用的影响,分别模拟环境中 Mg 正常供给 (+Mg2+ ) 2+,缺乏 ( Mg )条件下,

测定水稻光合作用相关指标,如图 1 和图 2。

2+

①图 1 结果表明,叶肉细胞叶绿体中的Mg 浓度和固定CO2 能力都存在“白天高、夜晚低”的节律性波

2+

动,且Mg 可以显著______白天固定CO2 的过程。

2+

②进一步测定上述过程中酶 R(催化 C5 与CO2 的反应)的变化,如图 2。结果表明Mg ______,从而促

进CO2 的固定。

2+

(3)为探究叶绿体中Mg 节律性波动的原因,对多种突变体水稻进行实验。

2+

①已有研究证明,叶绿体膜上的 MT3 蛋白可以运输Mg 。通过检测野生型、突变体 MT3(MT3 基因缺

2+ 2+

失)的叶绿体中Mg 含量变化,如图 3。结果表明,MT3 蛋白主要负责节律性运输Mg 至叶绿体内,但

2+

并不是唯一的Mg 转运蛋白,其依据是______。

2+

②在另一株突变体 OS(OS基因缺失)中,白天叶绿体中Mg 含量显著升高。据此,对 MT3蛋白、OS蛋

白的作用关系,科研人员提出如下假设:

2+

假设 1:OS 蛋白抑制 MT3 蛋白,并调节其节律性运输Mg 至叶绿体内。

2+ 2+

假设 2:MT3 蛋白节律性运输Mg 至叶绿体内,而 OS 蛋白运出Mg 。

2+

通过检测野生型和多个突变体的Mg 含量,如下表。(注:双突变体 OM 指 OS 基因和 MT3 基因均缺失,

2+

且实验中不考虑Mg 的损耗)

序号 水稻植株 2+叶绿体中Mg 相对含量

1 野生型 2.5

2 突变体 MT3 1.5

3 突变体 OS 3.5

4 双突变体 OM ①______

第8页/共10页

若表中①为______,则说明假设一是正确的。

21.(14 分)植物的光呼吸是在光下消耗氧气并释放CO2 的过程,会导致光合作用减弱、作物减产。研究

人员为获得光诱导型高产水稻,在其叶绿体内构建一条光呼吸支路(GMA 途径)。

(1)图 1 所示光呼吸过程中,O2 与CO2 竞争结合______,抑制了光合作用中的______阶段。同时乙醇酸

从叶绿体进入过氧化物酶体在 G 酶的参与下进行代谢,造成碳流失进而导致水稻减产。

(2)研究人员将外源 G 酶、A 酶和 M 酶的基因导入水稻细胞,使其在光诱导下表达,并在叶绿体中发挥

作用。检测发现,转基因水稻的净光合速率、植株干重等方面均高于对照组。可利用图 2 所示模型解释其

原因,但图中存在两处错误,请圈出并改正。

(3)研究人员测定了转基因水稻叶片中外源G酶基因的表达量,以及G酶总表达量随时间的变化情况(图

3)。

①外源 G 酶基因表达量与 PFD(代表光合有效光辐射强度)大致呈正相关,仅在 14 时明显下降,由此推

测外源 G 酶基因表达除光强外,还可能受______等因素的影响。

②据图 3 可知,12~14 时______,推测此时段转基因水稻光呼吸增强。

(4)茎中光合产物的堆积会降低水稻结实率而减产,而本研究中 GMA 途径的改造并未降低水稻的结实率。

第9页/共10页

结合上述研究将以下说法排序成合理解释:尽管 GMA 途径促进叶片产生较多光合产物→______→水稻茎

中有机物不至于过度堆积而保证结实率。

A.光呼吸增强使得光合产物未爆发式增加 B.光合产物可以及时运输到籽粒

C.G 酶表达量的动态变化,使中午进入 GMA 途径的乙醇酸未显著增加

第10页/共10页

同课章节目录