第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-07 16:15:16 | ||

图片预览

文档简介

课题 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机

学科 历史 学段 高中 年级 高一

授课老师 课时 2课时(80分钟)

教材 书名:《中外历史纲要(上)》

教材分析

随着高中历史课标的修订,《中外历史纲要》成为了新一轮基础教育课程改革中历史学科教学的重要载体,高中历史又重新回到了通史的时序框架下。本课是部编版历史《中外历史纲要(上)》第四单元第13课。

从整本书的地位上来看,本课是第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》的第二课。本单元共三课,第12课《从明朝建立到清军入关》讲述的明朝政治、经济、内陆边疆经略之变;第14课《明至清中叶的经济与文化》主要讲述的明清时期社会经济、思想文化的重要变化。本课《清朝前中期的鼎盛与危机》作为单元的第二课,承接了第13课《从明朝建立到清军入关》的内容,继续讲述清朝的历史发展。这一课着重探讨了清朝前中期面所达到的鼎盛状态,同时也揭示了这一时期所面临的种种危机。通过本课的学习,学生可以深入了解清朝前中期社会发展的全貌,认识到这一时期中国在世界上的重要地位,以及所面临的内部和外部挑战。

从课文编排分析,本课共分为三个子目,即“康雍乾时期的君主专制”、“疆域的奠定”、“统治危机初显”。首先,“康雍乾时期的君主专制”这一子目聚焦于清朝前期政治体制的核心特点。康雍乾三代皇帝是清朝的鼎盛时期,他们的统治方式和政策对清朝的政治、经济、文化等方面产生了深远的影响。通过学习这一子目,学生可以了解清朝前期君主专制的强化过程,以及这种政治体制对当时社会的影响。其次,“疆域的奠定”这一子目则着重讲述了清朝在疆域扩张和巩固方面的成就。清朝在统一全国后,通过一系列战争和外交手段,逐渐奠定了近代中国的版图。这一子目的学习有助于学生理解清朝在边疆治理和对外关系方面的策略和成效,进而认识到这一时期中国在地域统一和国家建设方面的重要成就。最后,“统治危机初显”这一子目则揭示了清朝前中期在鼎盛背后所隐藏的种种危机。随着社会的发展和矛盾的积累,清朝的统治逐渐面临来自内部和外部的挑战。这一子目的学习可以帮助学生认识到历史发展的复杂性和多变性,以及危机意识在历史发展中的重要性。总的来说,这种编排方式使得本课内容既有深度又有广度,既关注了清朝前中期的政治、经济、文化等方面的成就,也揭示了这一时期所面临的挑战和危机。这样的编排有助于培养学生的历史思维能力和分析能力,使他们能够全面、客观地认识和理解清朝前中期的历史。

但也足以可见,本课教学容量巨大,教师在授课时,应该对课文内容进行取舍,讲解时详略得当,重新构建逻辑,形成教学线索,帮助学生更好的完成教学目标。

从初高中的教材联系上看,本课内容对应的是初中人教部编版的七年级下册第18课《统一多民族国家的巩固和发展》、第20课《清朝君主专制的强化》。相比较而言,高中课文内容浓缩程度高,思辨性更强。

学情分析

已有初中阶段的知识储备包括清廷在边疆的治理、军机处的设立、文字狱与文化专制政策等相关史实,因此学生对本课的教学内容已经有了一定的认知基础,但由于高中历史更进一步地探究性和专业性,其难度较初中而言无疑更上一层楼,并且教师受课堂时间的局限,安排教学需详略有当,应以素养能力为导向,力图完成课程标准要求的教学任务。因此本课的教学内容应该充分利用学生的已有知识经验,突出重难点,以达到以点带面的效果。在教学方法上,采用直观再现历史的教学方法,通过呈现丰富视频图文资料,通过讲解和分析,帮助学生构建知识体系,提高历史学科核心素养。

教学目标

1.通过解读奏折制度、军机处、文字狱等基本史料,认识君主专制不断加强的趋势。

2. 了解统一台湾、抗击沙俄等一系列奠定现代中国版图的史实,理解这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义,落实时空观念、家国情怀培育。

3.通过史料了解掌握当时清王朝面临的内部和外部危机,以及统治者的应对之策,从横纵两个角度分析康乾盛世,培养学生史料实证、历史解释的能力。

4. 通过学习,客观辩证地看待清朝政治制度对社会发展及社会转型的影响,落实唯物史观的培养。

四、教学难点

1.教学重点:清朝君主专制强化的表现与经略边疆的大致过程;清朝中后期内外危机的主要表现。

2.教学难点:清朝中后期内外危机产生的原因;清朝君主专制强化对中国历史发展的双重作用。

五、教学用具

采用制作PowerPoint课件的方式辅助教学

六、教学方法

教法:讲授法、问题探究法、表格归纳法、史料分析法、多媒体辅助法等。

学法:自主学习法、问题探究法、小组讨论法

七、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

课堂导入 (3min) 教师讲述:在本节课上课之前,我们先来看看本节课的标题。鼎盛与危机,是一对什么词? (参考答案:反义词) 教师讲述:而这对矛盾的词语却共同存在于清朝前中期的历史进程当中,它们为何会存在共同存在于清朝前中期,又会给历史带来什么样的影响,就让我们带着这个问题走进今天的新课。 学生观察标题,回答老师的问题。 通过提问“鼎盛与危机,是一对什么词?”引发学生的思考。这一设计意在激发学生对反义词关系的认知,同时也为后续课程的开展设置了悬念。

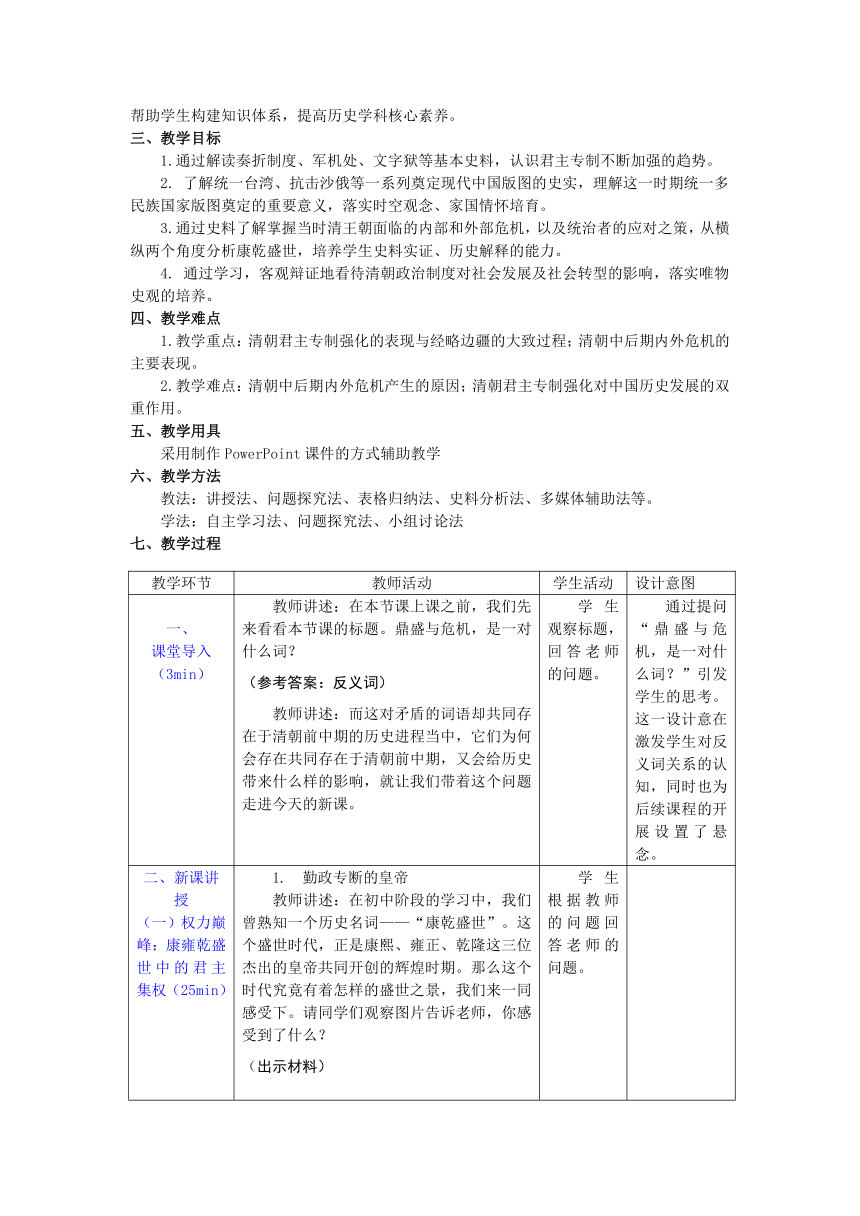

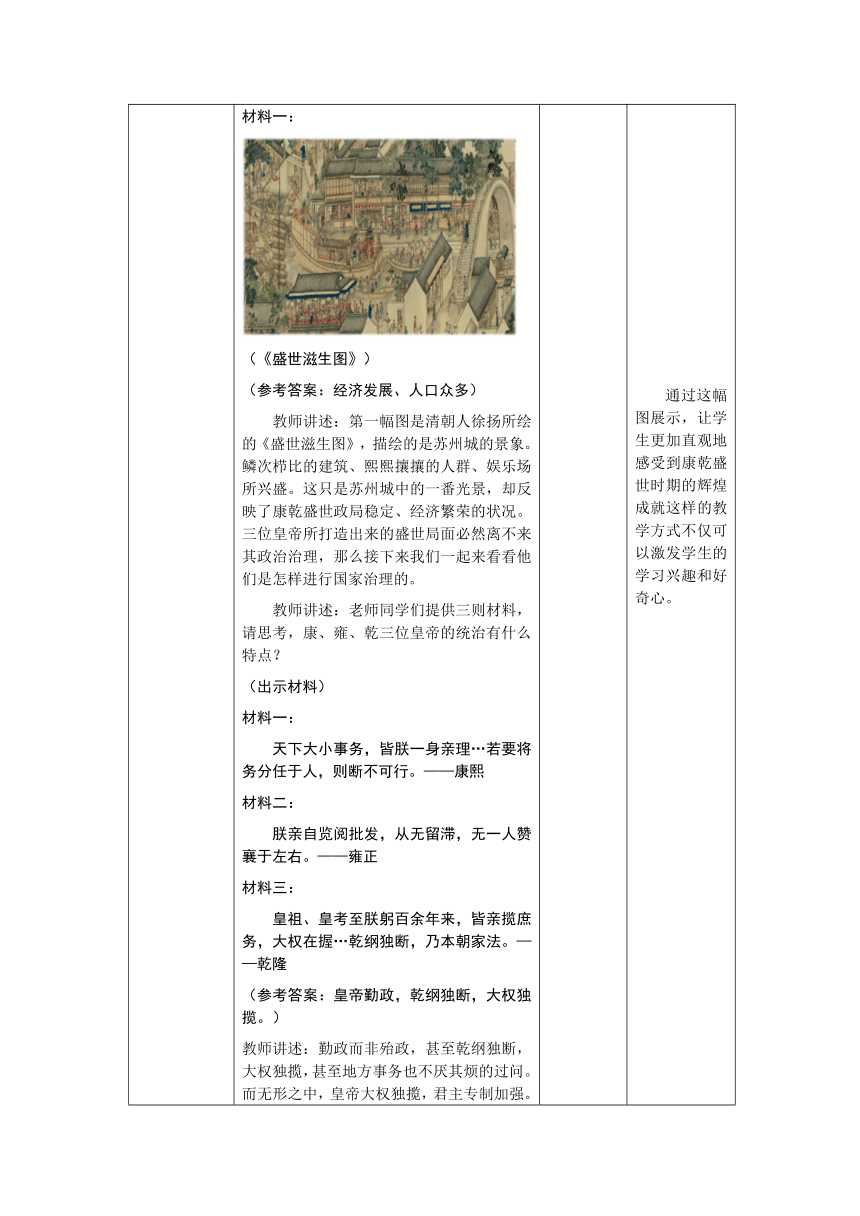

新课讲授 (一)权力巅峰:康雍乾盛世中的君主集权(25min) 勤政专断的皇帝 教师讲述:在初中阶段的学习中,我们曾熟知一个历史名词——“康乾盛世”。这个盛世时代,正是康熙、雍正、乾隆这三位杰出的皇帝共同开创的辉煌时期。那么这个时代究竟有着怎样的盛世之景,我们来一同感受下。请同学们观察图片告诉老师,你感受到了什么? (出示材料) 材料一: (《盛世滋生图》) (参考答案:经济发展、人口众多) 教师讲述:第一幅图是清朝人徐扬所绘的《盛世滋生图》,描绘的是苏州城的景象。鳞次栉比的建筑、熙熙攘攘的人群、娱乐场所兴盛。这只是苏州城中的一番光景,却反映了康乾盛世政局稳定、经济繁荣的状况。三位皇帝所打造出来的盛世局面必然离不来其政治治理,那么接下来我们一起来看看他们是怎样进行国家治理的。 教师讲述:老师同学们提供三则材料,请思考,康、雍、乾三位皇帝的统治有什么特点? (出示材料) 材料一: 天下大小事务,皆朕一身亲理…若要将务分任于人,则断不可行。——康熙 材料二: 朕亲自览阅批发,从无留滞,无一人赞襄于左右。——雍正 材料三: 皇祖、皇考至朕躬百余年来,皆亲揽庶务,大权在握…乾纲独断,乃本朝家法。——乾隆 (参考答案:皇帝勤政,乾纲独断,大权独揽。) 教师讲述:勤政而非殆政,甚至乾纲独断,大权独揽,甚至地方事务也不厌其烦的过问。而无形之中,皇帝大权独揽,君主专制加强。这一切究竟体现在哪些具体政策上呢? 奏折制度 教师讲述:首先是奏折制度。我们来看一组对比图。在明朝以及清前期,官员是如何上奏的?有何特点? (出示材料) (参考答案:奏本要经过通政司、内阁之手在到达皇帝面前;程序繁琐,保密性不强) 教师继续提问:可见,这种繁琐的制度不利向皇帝反映内情,那有了奏折制度之后呢? (参考答案:上奏速度快且过程机密) 教师讲述:这就可以实现与皇帝的单线联系,皇帝能够进一步控制官僚,加强皇权,上通下达,控制地方。 设立军机处 教师讲述:其次,便是中枢机构的变化。在明朝时期,内阁是一个非法定机构,到了清朝,内阁作为一个固定机构。逐渐变得边缘化,只能处理一般文书。那么机要文书由谁处理呢?那便是雍正时期所设立的军机处。雍正时期,西北事务繁忙,为了办理西北军务,雍正便设立了军机处,此后便保留了下来,成为了辅助皇帝处理政务的最重要中枢秘书机构。清史稿曾评:“军国大计,罔不总揽”“威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府矣。”但是军机处真的能够如同“执政之府”吗?显然不能。正如清朝赵冀所言:“(军机处)只供传述缮撰,而不能稍有赞划于其间。”这说明什么问题?军机处有没有决策权? (参考答案:没有) 教师讲述:军机处不仅没有决策权,甚至只能跪授笔录,传达皇帝意旨。那么除此之外,军机处还有哪些特点。请根据老师所呈现的材料归纳。 (呈现材料) 材料一: 军机大臣、军机章京总计不过数十名……不称职即随时“罢值”回原任。 ——张帆《中国古代简史》 材料二: 材料三: 无论宦寺不得参,即承旨诸大臣,亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。 ——赵翼《檐曝杂记》 (参考答案:①简:机构简单,人员精干。②速:地处内廷,便于宣召,有官无吏,效率高。③密:决策封闭性强) 4.思想控制 教师讲述:皇帝不仅是在政治决策上严加控制,对民众的思想控制也十分严格。我们来看这两则材料。 (出示材料) 材料一: 材料二: 教师讲述:材料一的庄廷龙《明史》案讲述的是雍正年间,庄廷龙购得明人朱国祯的《明史》稿本,出资延请名士增删修补后刊刻。但该书犯了满洲人的忌讳、直呼元祖之名,斥明将降清为叛逆等,出版后遭到了知县吴之荣的告发。此时,庄廷龙已经死亡,遭到“戮尸”的惩处,被株连而判处死刑的有七十多人,为庄廷龙的《明史》作序、校补、刻印、发售的人,上千人几乎无一幸免于难。而这样的文字狱并不是个例,甚至康雍乾时期逐渐上升,除了一场又一场的文字狱,皇帝也对图书严格把握,稍有忌讳便进行摧毁。可见思想控制之严密。在康雍乾盛世时期,君主专制在种种措施实施之下走上了顶峰。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 通过这幅图展示,让学生更加直观地感受到康乾盛世时期的辉煌成就这样的教学方式不仅可以激发学生的学习兴趣和好奇心。 通过对比和分析,引导学生深入理解奏折制度的特点和意义,揭示皇权加强的历史背景,培养学生的历史分析能力。 通过具体的历史事件,帮助学生深入理解君主专制的极端性、历史事件的多面性、康雍乾盛世的复杂性以及激发学生的情感共鸣和思考。

疆域广袤:鼎盛时期的版图扩张与奠定 (22min) (三)危机初显:帝国荣光背后的暗流涌(25min,含小组讨论5min) 三、课堂小结(3min) 1.疆域扩展与奠定 教师讲述:康乾盛世时期,清朝版图在前代王朝的基础上得到了进一步的开拓和巩固。雍正曾言:“自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”事实正是如此,请同学们根据课本内容,梳理清朝开拓和巩固疆域的成就。 (出示示意图、表格) (参考答案:) 教师讲述:除此之外,清廷还在内地分立18省,分设巡抚,总督治理。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。那么同学们通过归纳分析,可以看出清朝开拓和巩固疆域的方式有哪些?其边疆治理模式有何特点? (参考答案:方式:战争;设置机构;签订条约;册封;颁布法律;特点:因地制宜,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子。) 2.意义 教师讲述:请同学们观察,大清1820年的疆域版图与如今中华人民共和国的疆域版图。你们发现了什么呢? (出示地图) (参考答案:基本一致。) 教师讲述:因此有学者曾言:“现代中国的广阔领土与多元族群基本上都继承自清朝,也正是有清一代真正实现了大一统,将亚洲内陆边疆与中原整合到同一个统治框架之下。”雍正也曾表示:“中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉。”可见华夷之分逐渐淡化,清朝疆域的巩固对促进民族交融和政局稳定、巩固了统一的多民族国家、奠定现代中国版图的基础具有积极意义。 学生根据教材填写表格。 学生根据教师所给的地图进行观察并回答问题。 学生听讲并回答老师问题。 学生以既定的历史小组为单位,结合所学知识和材料,思考教师回答的问题,并选派代表回答。 学生观察中西对比,进行小组讨论。 通过引导学生利用表格归纳分析清朝开拓和巩固疆域的方式及边疆治理模式的特点,不仅可以帮助学生深化对清朝历史的理解,还可以培养他们的归纳分析能力、逻辑思维能力和批判性思维能力,提高历史学习实效性。 通过观察大清1820年的疆域版图与如今中华人民共和国的疆域版图,学生不仅能够增强对历史和地理的认知,还能提升他们的民族认同和国家意识,促进时空观念与家国情怀素养落地。 通过深入分析乾隆时期的历史事件和东西方社会差异的原因,培养学生的历史素养和批判性思维,同时小组合作能够独立思考能力、团队协作和沟通能力,以及问题解决能力,从而全面提高学生的历史素养和综合素质。

1.国内统治秩序混乱之象 教师讲述:康乾盛世历时一百三十余年,封建君主专制走向了顶峰,政治稳、经济兴、疆域广。但专制之弊亦显,鼎盛背后,危机暗流涌动! 特别是乾隆帝在位后期,爆发起义频繁,这些起义大多由民间秘密宗教白莲教领导。白莲教的起义爆发,也标志着清朝进入了衰败时期。白莲教起义持续了十年,甚至于嘉庆时期,白莲教的分支天理教打入了皇宫。同学们不如细思之,是什么导致农民起义频繁呢?首先我们将目光聚焦于人口,请同学们观察ppt上的人口增长表。人口增加趋势如何? (参考答案:人口越来越多,发展速度越来越快,迅速膨胀。) 教师引导并分析:人口的增长跟国家政策有着很大的关系。顺治八年,此时的人口为1400万,国家实施的税收政策是征收丁赋,乃按人口收税。而康熙时期颁布了新的税收政策:“滋生人丁,永不加赋。”这无疑减轻了百姓的负担,人口增近翻倍。而到了雍正年间,实施的税收政策是“摊丁入亩”,丁税并入了田亩,有田才缴税,这让人口清查失去了意义,到了雍正年间,人口已经破亿,1840年道光二十年人口已经达到了4.1亿。人口增多了但是土地呢?有随之增多吗? (参考答案:没有。) 教师继续引导分析尽管官方鼓励民间开垦荒地,但人口的急剧增长仍导致人均耕地急剧下降。而这一切会带来哪些问题? (参考答案:耕地不足,粮价、地价上涨,商品物价上涨,人口过剩、无业流民增多,土地兼并严重,贫富矛盾积累,增加了社会不稳定因素,资源危机日益显露。) 教师讲述:不仅社会乱象重生,政治层面的贪官腐败现象也极为严重。比如老师所呈现的人物画像就是乾隆时期的一名贪官,名为和珅。而这名贪官到了嘉庆年间才被治罪,满门抄斩。和珅被抄斩时所抄家产达当时五年的国库收入。因此民间盛行一句谚语便叫“和珅跌倒,嘉庆吃饱。”而这只是贪官中的一名代表,可见清廷政治之腐败。因此农民起义爆发之因也不言而喻。 2.国际视野下的落后与沉沦 教师讲述:内患严重,外忧也同样存在。中国学者戴逸航就发出了这样的感概:“如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景。”学者为何会发出这样的感慨?结合所学,从不同角度分析东西方社会差异的原因?请结合材料进行小组讨论。 (出示材料:) 材料一: 马戛尔尼使团的礼品单:二百匹呢料、天体运行仪、地球仪、牛顿发明的望远镜蒸汽机、吊灯、座钟、韦奇伍德瓷器、特种钢制作的刀剑、榴弹炮、连发手枪、巨型战舰模型气压计、热气球、铜管乐队表演拥有弹簧减震设备的马车。 ——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 材料二: 乾隆回礼及对这些礼品的态度: 回礼:珐琅、珍宝、玉器、漆器、瓷器、花缎、画册,鼻烟壶及土产食品等计92项479件。英国的呢子除了做帽子外别无用处。 态度:这两架望远镜与别的望远镜没有本质区别;天文地理大表,是用来测算节气的,与以前见过的钟表并无区别;乾隆看了一眼气压计的气泵,临走时冒出这么一句话:‘这些东西只配给儿童玩’”;弹簧减震的马车的形制不合中国规矩,马车车夫的座位“高高在上”,不合中国礼制。 ——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 材料三: (乾隆十二年)普鲁士国王弗里德里希二世修建的无忧宫选址影响到了平民百姓的风磨坊,磨坊主向法院起诉国王,国王屈尊让步对其进行了赔偿。 ——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 材料四: 晓谕番商,将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必押令原船返棹至广,不准入浙江海口。 ——乾隆二十二年(1757年)《著署两广总督李侍尧遍谕番商嗣后口岸定于广东不得再赴浙省贸易事上谕》 材料五: 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。——《清高宗实录》 材料六: 马戛尔尼使团的目的是“为了使整个东方向英国开放贸易,并使英中关系建立在条约的基础上。”在不引起中国人怀疑的条件下,使团应该什么都看看,并对中国的实力做出准确的估计。 ——佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》 (参考答案: 中国:①小农经济,重农抑商政策农业文明;②君主专制强化,封建制度衰落;③天朝上国,盲目自大,闭关自守,严格限制对外交往; 西方:①资本主义经济,重商主义政策自然科学发展,工业文明;②资产阶级革命, 资本主义(民主)制度兴盛;③开拓市场,殖民扩张,平等交往,现代外交。) 教师讲述:纵向看,清朝在康雍乾盛世时期攀上了封建制度的巅峰。但从横向看,不幸的是清王朝统治时期碰上了巨变的时代。而作为康雍乾盛世余波的嘉、道两朝。危机日益严重,何尝不是封建制度的末日宣言书?中国历史也就是在这样的背景下迈入了现代。最后,让我们再次回到本节课的标题——“鼎盛与危机”。鼎盛时期的经济繁荣、疆域扩张和文化发展,无疑为清朝的辉煌打下了坚实的基础。然而,正是在这样的盛世之下,潜在的危机也在悄然滋生。我们分析了鼎盛时期背后的种种问题,如人口激增、耕地不足、政治腐败以及与世界潮流的背道而驰等。这些问题逐渐积累,最终导致了清朝中期以后的种种困境。正如我们所见,鼎盛与危机并不是孤立存在的,它们相互交织,共同构成了清朝前中期的历史画卷。

四、作业布置 (2min) 李伯重曾为《海与帝国:明清时代》作序时中提到这样的一种观点:明清中国“封闭”论的看法深刻地影响了以后的多代学者(包括中国学者),并已成为中国历史研究中的“共识”:中国一向是一个闭关自守的国家,鸦片战争一声炮响,才把中国带进了世界。这种明清中国“闭关自守”论,也成为中国历史教科书上的标准说法。甚至到20世纪后期,以曾经风靡全国的央视电视剧《河殇》为代表,大多数中国人还是认为明清中国是一个闭关自守的国家。因此中国人需要对中国传统的“黄土文明”进行反思和批判,引入西方的“蓝色文明”(即“海洋文明”)。因此,也不论中外,明清中国都被视为一个“闭关自守”的时期,一个与海洋无缘的时期。在最近二三十年,国际学界对以上说法进行了猛烈的批判提出明清中国经济有很大发展,社会、文化等也经历着深刻的变化,中国和外界的联系远比以前加强,从而在国际贸易中扮演着非常重要角色。 1.请同学们阅读日本作家上田信的《海与帝国:明清时代》,查阅相关资料并思考:“明清中国是一个“闭关自守”的国家吗 ”形成三百字的小论文,下节课清同学们进行交流。 2.预习下节课《明至清中叶的经济与文化》 清明时期中国“封闭论”成为了学生对明清的固有印象,而闭关锁国的现象并不代表整个明清。明清大体经济是存在着很大的发展的。通过自行查阅资料,学生能够打破这种固有偏见。历史小作文的写作,学生能史论结合,通过探究历史,培养历史辩证思维,弱化误区思维,并为下节课的学习做好准备。

板书设计 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 一、权力巅峰:康雍乾盛世中的君主集权 1.勤政专断的皇帝 2.奏折制度 3.设立军机处 4.思想控制 二、疆域广袤:鼎盛时期的版图扩张与奠定 1.疆域扩展与奠定 2.意义 三、危机初显:帝国荣光背后的暗流涌动 1.国内统治秩序混乱之象 2.国际视野下的落后与沉沦

课后反思

学科 历史 学段 高中 年级 高一

授课老师 课时 2课时(80分钟)

教材 书名:《中外历史纲要(上)》

教材分析

随着高中历史课标的修订,《中外历史纲要》成为了新一轮基础教育课程改革中历史学科教学的重要载体,高中历史又重新回到了通史的时序框架下。本课是部编版历史《中外历史纲要(上)》第四单元第13课。

从整本书的地位上来看,本课是第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》的第二课。本单元共三课,第12课《从明朝建立到清军入关》讲述的明朝政治、经济、内陆边疆经略之变;第14课《明至清中叶的经济与文化》主要讲述的明清时期社会经济、思想文化的重要变化。本课《清朝前中期的鼎盛与危机》作为单元的第二课,承接了第13课《从明朝建立到清军入关》的内容,继续讲述清朝的历史发展。这一课着重探讨了清朝前中期面所达到的鼎盛状态,同时也揭示了这一时期所面临的种种危机。通过本课的学习,学生可以深入了解清朝前中期社会发展的全貌,认识到这一时期中国在世界上的重要地位,以及所面临的内部和外部挑战。

从课文编排分析,本课共分为三个子目,即“康雍乾时期的君主专制”、“疆域的奠定”、“统治危机初显”。首先,“康雍乾时期的君主专制”这一子目聚焦于清朝前期政治体制的核心特点。康雍乾三代皇帝是清朝的鼎盛时期,他们的统治方式和政策对清朝的政治、经济、文化等方面产生了深远的影响。通过学习这一子目,学生可以了解清朝前期君主专制的强化过程,以及这种政治体制对当时社会的影响。其次,“疆域的奠定”这一子目则着重讲述了清朝在疆域扩张和巩固方面的成就。清朝在统一全国后,通过一系列战争和外交手段,逐渐奠定了近代中国的版图。这一子目的学习有助于学生理解清朝在边疆治理和对外关系方面的策略和成效,进而认识到这一时期中国在地域统一和国家建设方面的重要成就。最后,“统治危机初显”这一子目则揭示了清朝前中期在鼎盛背后所隐藏的种种危机。随着社会的发展和矛盾的积累,清朝的统治逐渐面临来自内部和外部的挑战。这一子目的学习可以帮助学生认识到历史发展的复杂性和多变性,以及危机意识在历史发展中的重要性。总的来说,这种编排方式使得本课内容既有深度又有广度,既关注了清朝前中期的政治、经济、文化等方面的成就,也揭示了这一时期所面临的挑战和危机。这样的编排有助于培养学生的历史思维能力和分析能力,使他们能够全面、客观地认识和理解清朝前中期的历史。

但也足以可见,本课教学容量巨大,教师在授课时,应该对课文内容进行取舍,讲解时详略得当,重新构建逻辑,形成教学线索,帮助学生更好的完成教学目标。

从初高中的教材联系上看,本课内容对应的是初中人教部编版的七年级下册第18课《统一多民族国家的巩固和发展》、第20课《清朝君主专制的强化》。相比较而言,高中课文内容浓缩程度高,思辨性更强。

学情分析

已有初中阶段的知识储备包括清廷在边疆的治理、军机处的设立、文字狱与文化专制政策等相关史实,因此学生对本课的教学内容已经有了一定的认知基础,但由于高中历史更进一步地探究性和专业性,其难度较初中而言无疑更上一层楼,并且教师受课堂时间的局限,安排教学需详略有当,应以素养能力为导向,力图完成课程标准要求的教学任务。因此本课的教学内容应该充分利用学生的已有知识经验,突出重难点,以达到以点带面的效果。在教学方法上,采用直观再现历史的教学方法,通过呈现丰富视频图文资料,通过讲解和分析,帮助学生构建知识体系,提高历史学科核心素养。

教学目标

1.通过解读奏折制度、军机处、文字狱等基本史料,认识君主专制不断加强的趋势。

2. 了解统一台湾、抗击沙俄等一系列奠定现代中国版图的史实,理解这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义,落实时空观念、家国情怀培育。

3.通过史料了解掌握当时清王朝面临的内部和外部危机,以及统治者的应对之策,从横纵两个角度分析康乾盛世,培养学生史料实证、历史解释的能力。

4. 通过学习,客观辩证地看待清朝政治制度对社会发展及社会转型的影响,落实唯物史观的培养。

四、教学难点

1.教学重点:清朝君主专制强化的表现与经略边疆的大致过程;清朝中后期内外危机的主要表现。

2.教学难点:清朝中后期内外危机产生的原因;清朝君主专制强化对中国历史发展的双重作用。

五、教学用具

采用制作PowerPoint课件的方式辅助教学

六、教学方法

教法:讲授法、问题探究法、表格归纳法、史料分析法、多媒体辅助法等。

学法:自主学习法、问题探究法、小组讨论法

七、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

课堂导入 (3min) 教师讲述:在本节课上课之前,我们先来看看本节课的标题。鼎盛与危机,是一对什么词? (参考答案:反义词) 教师讲述:而这对矛盾的词语却共同存在于清朝前中期的历史进程当中,它们为何会存在共同存在于清朝前中期,又会给历史带来什么样的影响,就让我们带着这个问题走进今天的新课。 学生观察标题,回答老师的问题。 通过提问“鼎盛与危机,是一对什么词?”引发学生的思考。这一设计意在激发学生对反义词关系的认知,同时也为后续课程的开展设置了悬念。

新课讲授 (一)权力巅峰:康雍乾盛世中的君主集权(25min) 勤政专断的皇帝 教师讲述:在初中阶段的学习中,我们曾熟知一个历史名词——“康乾盛世”。这个盛世时代,正是康熙、雍正、乾隆这三位杰出的皇帝共同开创的辉煌时期。那么这个时代究竟有着怎样的盛世之景,我们来一同感受下。请同学们观察图片告诉老师,你感受到了什么? (出示材料) 材料一: (《盛世滋生图》) (参考答案:经济发展、人口众多) 教师讲述:第一幅图是清朝人徐扬所绘的《盛世滋生图》,描绘的是苏州城的景象。鳞次栉比的建筑、熙熙攘攘的人群、娱乐场所兴盛。这只是苏州城中的一番光景,却反映了康乾盛世政局稳定、经济繁荣的状况。三位皇帝所打造出来的盛世局面必然离不来其政治治理,那么接下来我们一起来看看他们是怎样进行国家治理的。 教师讲述:老师同学们提供三则材料,请思考,康、雍、乾三位皇帝的统治有什么特点? (出示材料) 材料一: 天下大小事务,皆朕一身亲理…若要将务分任于人,则断不可行。——康熙 材料二: 朕亲自览阅批发,从无留滞,无一人赞襄于左右。——雍正 材料三: 皇祖、皇考至朕躬百余年来,皆亲揽庶务,大权在握…乾纲独断,乃本朝家法。——乾隆 (参考答案:皇帝勤政,乾纲独断,大权独揽。) 教师讲述:勤政而非殆政,甚至乾纲独断,大权独揽,甚至地方事务也不厌其烦的过问。而无形之中,皇帝大权独揽,君主专制加强。这一切究竟体现在哪些具体政策上呢? 奏折制度 教师讲述:首先是奏折制度。我们来看一组对比图。在明朝以及清前期,官员是如何上奏的?有何特点? (出示材料) (参考答案:奏本要经过通政司、内阁之手在到达皇帝面前;程序繁琐,保密性不强) 教师继续提问:可见,这种繁琐的制度不利向皇帝反映内情,那有了奏折制度之后呢? (参考答案:上奏速度快且过程机密) 教师讲述:这就可以实现与皇帝的单线联系,皇帝能够进一步控制官僚,加强皇权,上通下达,控制地方。 设立军机处 教师讲述:其次,便是中枢机构的变化。在明朝时期,内阁是一个非法定机构,到了清朝,内阁作为一个固定机构。逐渐变得边缘化,只能处理一般文书。那么机要文书由谁处理呢?那便是雍正时期所设立的军机处。雍正时期,西北事务繁忙,为了办理西北军务,雍正便设立了军机处,此后便保留了下来,成为了辅助皇帝处理政务的最重要中枢秘书机构。清史稿曾评:“军国大计,罔不总揽”“威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府矣。”但是军机处真的能够如同“执政之府”吗?显然不能。正如清朝赵冀所言:“(军机处)只供传述缮撰,而不能稍有赞划于其间。”这说明什么问题?军机处有没有决策权? (参考答案:没有) 教师讲述:军机处不仅没有决策权,甚至只能跪授笔录,传达皇帝意旨。那么除此之外,军机处还有哪些特点。请根据老师所呈现的材料归纳。 (呈现材料) 材料一: 军机大臣、军机章京总计不过数十名……不称职即随时“罢值”回原任。 ——张帆《中国古代简史》 材料二: 材料三: 无论宦寺不得参,即承旨诸大臣,亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。 ——赵翼《檐曝杂记》 (参考答案:①简:机构简单,人员精干。②速:地处内廷,便于宣召,有官无吏,效率高。③密:决策封闭性强) 4.思想控制 教师讲述:皇帝不仅是在政治决策上严加控制,对民众的思想控制也十分严格。我们来看这两则材料。 (出示材料) 材料一: 材料二: 教师讲述:材料一的庄廷龙《明史》案讲述的是雍正年间,庄廷龙购得明人朱国祯的《明史》稿本,出资延请名士增删修补后刊刻。但该书犯了满洲人的忌讳、直呼元祖之名,斥明将降清为叛逆等,出版后遭到了知县吴之荣的告发。此时,庄廷龙已经死亡,遭到“戮尸”的惩处,被株连而判处死刑的有七十多人,为庄廷龙的《明史》作序、校补、刻印、发售的人,上千人几乎无一幸免于难。而这样的文字狱并不是个例,甚至康雍乾时期逐渐上升,除了一场又一场的文字狱,皇帝也对图书严格把握,稍有忌讳便进行摧毁。可见思想控制之严密。在康雍乾盛世时期,君主专制在种种措施实施之下走上了顶峰。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 学生根据教师的问题回答老师的问题。 通过这幅图展示,让学生更加直观地感受到康乾盛世时期的辉煌成就这样的教学方式不仅可以激发学生的学习兴趣和好奇心。 通过对比和分析,引导学生深入理解奏折制度的特点和意义,揭示皇权加强的历史背景,培养学生的历史分析能力。 通过具体的历史事件,帮助学生深入理解君主专制的极端性、历史事件的多面性、康雍乾盛世的复杂性以及激发学生的情感共鸣和思考。

疆域广袤:鼎盛时期的版图扩张与奠定 (22min) (三)危机初显:帝国荣光背后的暗流涌(25min,含小组讨论5min) 三、课堂小结(3min) 1.疆域扩展与奠定 教师讲述:康乾盛世时期,清朝版图在前代王朝的基础上得到了进一步的开拓和巩固。雍正曾言:“自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”事实正是如此,请同学们根据课本内容,梳理清朝开拓和巩固疆域的成就。 (出示示意图、表格) (参考答案:) 教师讲述:除此之外,清廷还在内地分立18省,分设巡抚,总督治理。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。那么同学们通过归纳分析,可以看出清朝开拓和巩固疆域的方式有哪些?其边疆治理模式有何特点? (参考答案:方式:战争;设置机构;签订条约;册封;颁布法律;特点:因地制宜,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子。) 2.意义 教师讲述:请同学们观察,大清1820年的疆域版图与如今中华人民共和国的疆域版图。你们发现了什么呢? (出示地图) (参考答案:基本一致。) 教师讲述:因此有学者曾言:“现代中国的广阔领土与多元族群基本上都继承自清朝,也正是有清一代真正实现了大一统,将亚洲内陆边疆与中原整合到同一个统治框架之下。”雍正也曾表示:“中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉。”可见华夷之分逐渐淡化,清朝疆域的巩固对促进民族交融和政局稳定、巩固了统一的多民族国家、奠定现代中国版图的基础具有积极意义。 学生根据教材填写表格。 学生根据教师所给的地图进行观察并回答问题。 学生听讲并回答老师问题。 学生以既定的历史小组为单位,结合所学知识和材料,思考教师回答的问题,并选派代表回答。 学生观察中西对比,进行小组讨论。 通过引导学生利用表格归纳分析清朝开拓和巩固疆域的方式及边疆治理模式的特点,不仅可以帮助学生深化对清朝历史的理解,还可以培养他们的归纳分析能力、逻辑思维能力和批判性思维能力,提高历史学习实效性。 通过观察大清1820年的疆域版图与如今中华人民共和国的疆域版图,学生不仅能够增强对历史和地理的认知,还能提升他们的民族认同和国家意识,促进时空观念与家国情怀素养落地。 通过深入分析乾隆时期的历史事件和东西方社会差异的原因,培养学生的历史素养和批判性思维,同时小组合作能够独立思考能力、团队协作和沟通能力,以及问题解决能力,从而全面提高学生的历史素养和综合素质。

1.国内统治秩序混乱之象 教师讲述:康乾盛世历时一百三十余年,封建君主专制走向了顶峰,政治稳、经济兴、疆域广。但专制之弊亦显,鼎盛背后,危机暗流涌动! 特别是乾隆帝在位后期,爆发起义频繁,这些起义大多由民间秘密宗教白莲教领导。白莲教的起义爆发,也标志着清朝进入了衰败时期。白莲教起义持续了十年,甚至于嘉庆时期,白莲教的分支天理教打入了皇宫。同学们不如细思之,是什么导致农民起义频繁呢?首先我们将目光聚焦于人口,请同学们观察ppt上的人口增长表。人口增加趋势如何? (参考答案:人口越来越多,发展速度越来越快,迅速膨胀。) 教师引导并分析:人口的增长跟国家政策有着很大的关系。顺治八年,此时的人口为1400万,国家实施的税收政策是征收丁赋,乃按人口收税。而康熙时期颁布了新的税收政策:“滋生人丁,永不加赋。”这无疑减轻了百姓的负担,人口增近翻倍。而到了雍正年间,实施的税收政策是“摊丁入亩”,丁税并入了田亩,有田才缴税,这让人口清查失去了意义,到了雍正年间,人口已经破亿,1840年道光二十年人口已经达到了4.1亿。人口增多了但是土地呢?有随之增多吗? (参考答案:没有。) 教师继续引导分析尽管官方鼓励民间开垦荒地,但人口的急剧增长仍导致人均耕地急剧下降。而这一切会带来哪些问题? (参考答案:耕地不足,粮价、地价上涨,商品物价上涨,人口过剩、无业流民增多,土地兼并严重,贫富矛盾积累,增加了社会不稳定因素,资源危机日益显露。) 教师讲述:不仅社会乱象重生,政治层面的贪官腐败现象也极为严重。比如老师所呈现的人物画像就是乾隆时期的一名贪官,名为和珅。而这名贪官到了嘉庆年间才被治罪,满门抄斩。和珅被抄斩时所抄家产达当时五年的国库收入。因此民间盛行一句谚语便叫“和珅跌倒,嘉庆吃饱。”而这只是贪官中的一名代表,可见清廷政治之腐败。因此农民起义爆发之因也不言而喻。 2.国际视野下的落后与沉沦 教师讲述:内患严重,外忧也同样存在。中国学者戴逸航就发出了这样的感概:“如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景。”学者为何会发出这样的感慨?结合所学,从不同角度分析东西方社会差异的原因?请结合材料进行小组讨论。 (出示材料:) 材料一: 马戛尔尼使团的礼品单:二百匹呢料、天体运行仪、地球仪、牛顿发明的望远镜蒸汽机、吊灯、座钟、韦奇伍德瓷器、特种钢制作的刀剑、榴弹炮、连发手枪、巨型战舰模型气压计、热气球、铜管乐队表演拥有弹簧减震设备的马车。 ——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 材料二: 乾隆回礼及对这些礼品的态度: 回礼:珐琅、珍宝、玉器、漆器、瓷器、花缎、画册,鼻烟壶及土产食品等计92项479件。英国的呢子除了做帽子外别无用处。 态度:这两架望远镜与别的望远镜没有本质区别;天文地理大表,是用来测算节气的,与以前见过的钟表并无区别;乾隆看了一眼气压计的气泵,临走时冒出这么一句话:‘这些东西只配给儿童玩’”;弹簧减震的马车的形制不合中国规矩,马车车夫的座位“高高在上”,不合中国礼制。 ——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 材料三: (乾隆十二年)普鲁士国王弗里德里希二世修建的无忧宫选址影响到了平民百姓的风磨坊,磨坊主向法院起诉国王,国王屈尊让步对其进行了赔偿。 ——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 材料四: 晓谕番商,将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必押令原船返棹至广,不准入浙江海口。 ——乾隆二十二年(1757年)《著署两广总督李侍尧遍谕番商嗣后口岸定于广东不得再赴浙省贸易事上谕》 材料五: 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。——《清高宗实录》 材料六: 马戛尔尼使团的目的是“为了使整个东方向英国开放贸易,并使英中关系建立在条约的基础上。”在不引起中国人怀疑的条件下,使团应该什么都看看,并对中国的实力做出准确的估计。 ——佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》 (参考答案: 中国:①小农经济,重农抑商政策农业文明;②君主专制强化,封建制度衰落;③天朝上国,盲目自大,闭关自守,严格限制对外交往; 西方:①资本主义经济,重商主义政策自然科学发展,工业文明;②资产阶级革命, 资本主义(民主)制度兴盛;③开拓市场,殖民扩张,平等交往,现代外交。) 教师讲述:纵向看,清朝在康雍乾盛世时期攀上了封建制度的巅峰。但从横向看,不幸的是清王朝统治时期碰上了巨变的时代。而作为康雍乾盛世余波的嘉、道两朝。危机日益严重,何尝不是封建制度的末日宣言书?中国历史也就是在这样的背景下迈入了现代。最后,让我们再次回到本节课的标题——“鼎盛与危机”。鼎盛时期的经济繁荣、疆域扩张和文化发展,无疑为清朝的辉煌打下了坚实的基础。然而,正是在这样的盛世之下,潜在的危机也在悄然滋生。我们分析了鼎盛时期背后的种种问题,如人口激增、耕地不足、政治腐败以及与世界潮流的背道而驰等。这些问题逐渐积累,最终导致了清朝中期以后的种种困境。正如我们所见,鼎盛与危机并不是孤立存在的,它们相互交织,共同构成了清朝前中期的历史画卷。

四、作业布置 (2min) 李伯重曾为《海与帝国:明清时代》作序时中提到这样的一种观点:明清中国“封闭”论的看法深刻地影响了以后的多代学者(包括中国学者),并已成为中国历史研究中的“共识”:中国一向是一个闭关自守的国家,鸦片战争一声炮响,才把中国带进了世界。这种明清中国“闭关自守”论,也成为中国历史教科书上的标准说法。甚至到20世纪后期,以曾经风靡全国的央视电视剧《河殇》为代表,大多数中国人还是认为明清中国是一个闭关自守的国家。因此中国人需要对中国传统的“黄土文明”进行反思和批判,引入西方的“蓝色文明”(即“海洋文明”)。因此,也不论中外,明清中国都被视为一个“闭关自守”的时期,一个与海洋无缘的时期。在最近二三十年,国际学界对以上说法进行了猛烈的批判提出明清中国经济有很大发展,社会、文化等也经历着深刻的变化,中国和外界的联系远比以前加强,从而在国际贸易中扮演着非常重要角色。 1.请同学们阅读日本作家上田信的《海与帝国:明清时代》,查阅相关资料并思考:“明清中国是一个“闭关自守”的国家吗 ”形成三百字的小论文,下节课清同学们进行交流。 2.预习下节课《明至清中叶的经济与文化》 清明时期中国“封闭论”成为了学生对明清的固有印象,而闭关锁国的现象并不代表整个明清。明清大体经济是存在着很大的发展的。通过自行查阅资料,学生能够打破这种固有偏见。历史小作文的写作,学生能史论结合,通过探究历史,培养历史辩证思维,弱化误区思维,并为下节课的学习做好准备。

板书设计 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 一、权力巅峰:康雍乾盛世中的君主集权 1.勤政专断的皇帝 2.奏折制度 3.设立军机处 4.思想控制 二、疆域广袤:鼎盛时期的版图扩张与奠定 1.疆域扩展与奠定 2.意义 三、危机初显:帝国荣光背后的暗流涌动 1.国内统治秩序混乱之象 2.国际视野下的落后与沉沦

课后反思

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进