第3课 中华文明的起源 课件(共18张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 第3课 中华文明的起源 课件(共18张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 173.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-07 16:17:02 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第3课中华文明的起源与形成

第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源

“中华开国五千年, 神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,唯有我先。”------孙中山

【核心素养】

通过了解良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活;了解私有制、阶级和早期国家的产生;知道考古发现是了解原始社会的重要依据;通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息。

【重点难点】

重点:

私有制、阶级和早期国家的产生,良渚,陶寺等新石器时代的文化遗存。

难点:

远古传说与历史事实的区别。

【史料研读】

一个文化能不能被称为文明,关键在于其是否已经进入国家社会的形态,而国家形成的标志,一是阶级或阶层的存在,二是强制性的权力系统的设立。阶级、阶层或等级之类的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的强制性的公共权力系统的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。——摘编自王震中《中国文明起源的比较研究》

【问题探究】

结合史料及所学知识,指出人类进入文明社会的重要标志是什么。

一、早期国家和文明的起源

私有制、阶级和国家的产生。

【史料研读】

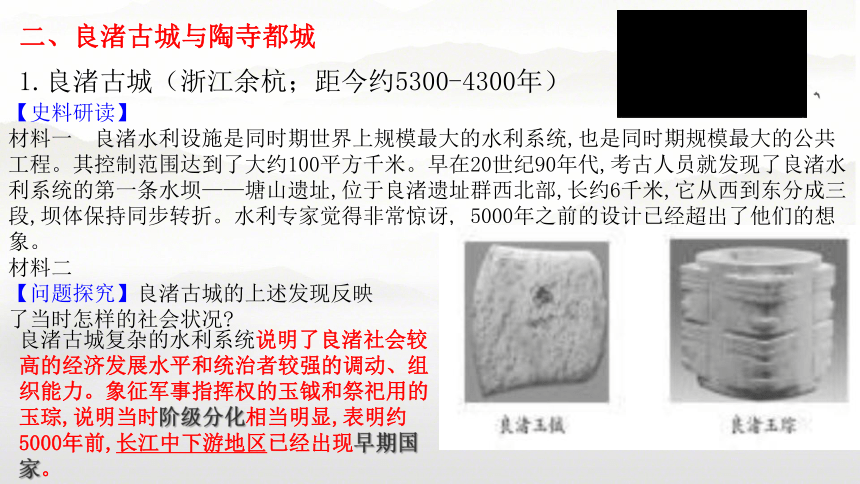

材料一 良渚水利设施是同时期世界上规模最大的水利系统,也是同时期规模最大的公共工程。其控制范围达到了大约100平方千米。早在20世纪90年代,考古人员就发现了良渚水利系统的第一条水坝——塘山遗址,位于良渚遗址群西北部,长约6千米,它从西到东分成三段,坝体保持同步转折。水利专家觉得非常惊讶, 5000年之前的设计已经超出了他们的想象。

材料二

【问题探究】良渚古城的上述发现反映

了当时怎样的社会状况

二、良渚古城与陶寺都城

1.良渚古城(浙江余杭;距今约5300-4300年)

良渚古城复杂的水利系统说明了良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力。象征军事指挥权的玉钺和祭祀用的玉琮,说明当时阶级分化相当明显,表明约5000年前,长江中下游地区已经出现早期国家。

【史料研读】

材料一“中华文明探源工程”提出从考古发现中辨识进入文明社会的一些关键特征,其中包括:手工业技术取得显著进步,部分具有较高技术含量的手工业专业化,并被权贵阶层掌控;社会贫富、贵贱分化日益严重,形成了掌握社会财富和权力的贵族阶层等。

材料二陶寺都城遗址位于黄河中游,距今约4300—4000年,主要考古发现有与制陶等手工业密切相关的遗址,陶器有盆、盘、罐等,还发现了迄今为止我国最早的复合范铸造铜器。城中有宫殿区、大型礼制建筑、手工业区、王陵区、也有简陋的半地穴式或窑洞式小屋等。在王墓中发现了比较完整的礼乐器,有陶鼓、石磬、陶埙、铜铃等。

——整理自葛剑雄《黄河与中华文明》等

【问题探究】依据材料,判断陶寺都城是否进入文明社会,并说明理由。

2.陶寺都城(山西襄汾,距今约4300-4000年)

已进入文明社会;陶寺都城出现了宫殿区、大型礼制建筑、手工业区、王陵区等,在王墓中发现了比较完整的礼乐器,有陶鼓、石磬、陶埙、铜铃等,说明陶寺都城已经出现了阶级分化,黄河中游地区已经出现早期国家。

【史料研读】

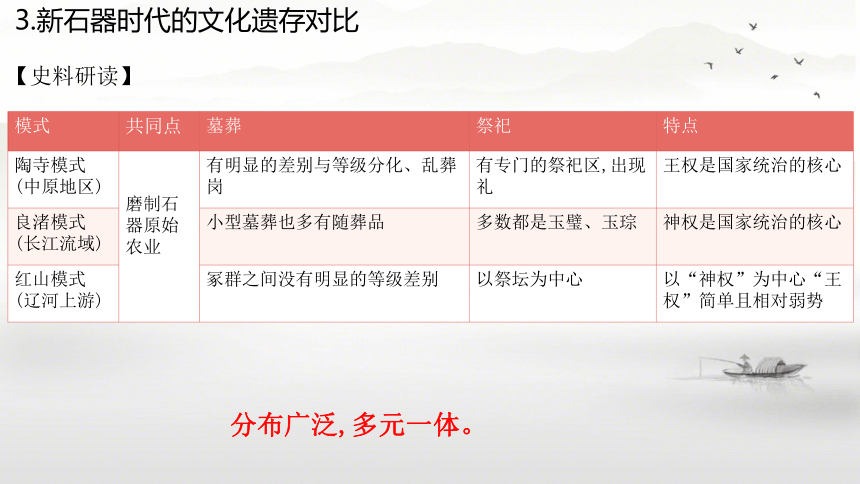

【问题探究】结合上表,指出中国新石器时代的文化遗存有何特点。

3.新石器时代的文化遗存对比

模式 共同点 墓葬 祭祀 特点

陶寺模式 (中原地区) 磨制石器原始农业 有明显的差别与等级分化、乱葬岗 有专门的祭祀区,出现礼 王权是国家统治的核心

良渚模式 (长江流域) 小型墓葬也多有随葬品 多数都是玉璧、玉琮 神权是国家统治的核心

红山模式 (辽河上游) 冢群之间没有明显的等级差别 以祭坛为中心 以“神权”为中心“王权”简单且相对弱势

分布广泛,多元一体。

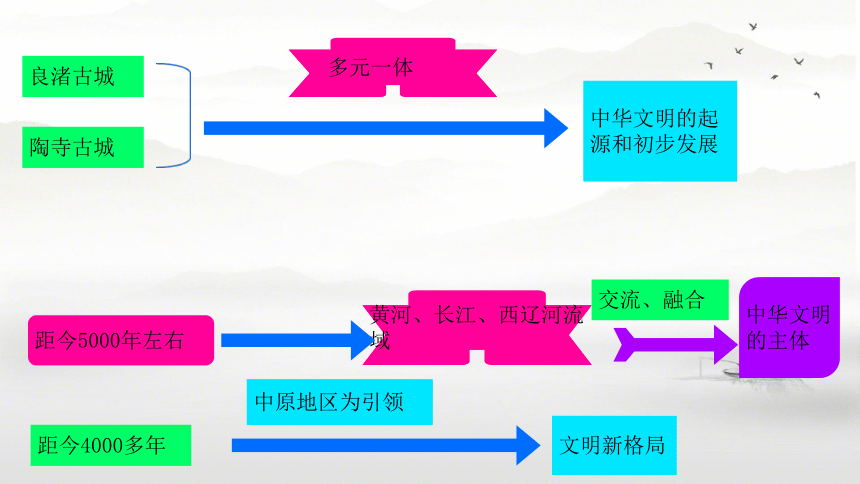

良渚古城

陶寺古城

中华文明的起源和初步发展

多元一体

距今5000年左右

黄河、长江、西辽河流域

中华文明的主体

交流、融合

距今4000多年

文明新格局

中原地区为引领

材料一 材料二 “轩辕乃修德振兵,治五气,蓺(yì)五种,抚 万民,度四方……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然 后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃徵师诸 侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。”

——《史记·五帝本纪》

材料三 “华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错 居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形, 后世所谓诸夏是也。”——梁启超《饮冰室合集》

【问题探究】(1)材料一五六千年前,黄河流域有哪

些较大的部落 (2)材料二中的“轩辕”指谁 “轩辕”参加过哪两次战役 其交战双方分别是谁

(3)从材料二中可以看出华夏民族的形成有什么特点

三、远古的传说

1.炎黄联盟

主要有炎帝、黄帝、蚩尤等部落。

阪泉之战:黄帝与炎帝;涿鹿之战:炎帝、黄帝与蚩尤。

华夏民族是由多民族融合交流而逐渐形成的。

黄帝。

炎帝

炎帝,姓姜,号神农氏,传说因懂得用火而得到王位,所以称为炎帝。

黄帝,姓公孙,因生于轩辕之丘,故号轩辕氏。后改姬姓,故称姬轩辕。建都于有熊,亦称有熊氏。因有土德之瑞,故号黄帝。

黄帝

蚩尤

蚩尤,苗族的祖先,九黎氏族部落联盟的首领,骁勇善战,是牛图腾和鸟图腾氏族的首领,有兄弟八十一人,个个本领非凡。

时间:五六千年前,中国步入部落联盟时期

地点:黄河流域的主要部落:炎帝、黄帝、蚩尤等部落。

(1).阪泉之战

炎帝

黄帝

交战双方

结果:黄胜炎败,建立部落联盟

(2).涿鹿之战

蚩尤

炎黄

交战双方

结果:炎黄胜,部落联盟逐渐形成为华夏族

华夏族示意图

黄帝部落

炎黄联盟

华夏族

炎帝部落

蚩尤部落

其他部落

阪泉之战

涿鹿之战

融合

龙,作为华夏族的图腾,寓意华夏族是由不同的部落融合而成(主干是黄帝部落)

【问题探究】什么是“禅让” 什么样的人才能被推举为部落联盟首领

(2)禅让制

传位示意图

禅让是将联盟首领的位子传给贤德之人。没有特权,德才兼备,以身作则,生活俭朴,宽厚待人等。

尧舜禹的禅让

禅让制: 将联盟首领的位子传给贤德之人的制度

实质: 民主推选部落首领的制度 (民主推选、首领没有特权)

禅让顺序:尧、舜、禹

尧画像 舜画像 禹

“三过其门入”

民 主

知识拓展

禅让制是我国早期的民主选拔制度

民主是人类社会的美好诉求。我们追求的民主是人民民主,其核心是人民当家作主,是创造人民美好幸福生活的政治保障,是今天我国政治制度的生命。

(一)以民为主

(二)为民做主

(三)由民做主

1、黄帝联合一些部落,与炎帝展开了一场大战,这场战 争炎帝失败并归顺于黄帝,炎黄两个部落结成联盟,这场战争是

A、阪泉之战 B、涿鹿之战 C、桂陵之战 D、长平之战

2、在我国,汉字的渊源可以追溯到传说时代,相传文字的发明者是( )

A、仓颉 B、嫘祖 C、黄帝 D、伶伦

3、传说在中国古代,有一场“风伯御风,雨师行雨”的战役,在这场战役中,炎帝、黄帝部落打败蚩尤部落。该战役发生在( )

A、阪泉 B、涿鹿 C、半坡 D、河姆渡

4、被奉为中华始祖的是( )

A、尧 B、舜 C、禹 D、炎帝和黄帝

5、下列“禅让”传说中三位部落联盟首领更替的先后顺序正确的一项是( )

A、舜→尧→禹 B、尧→舜→禹 C、禹→舜→尧 D、舜→禹→尧

6.传说继黄帝之后,黄河流域杰出的联盟首领还有尧、舜、禹,他们都是通过推举的方式成为部落联盟首领的。历史上把这种产生首领的办法称为( )

A.选举制 B.分封制 C.世袭制 D.禅让制

A

A

B

D

A

D

作业布置 必做

材料一:华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。 ——梁启超《饮冰室合集》

材料二:帝令祝融杀鲧于羽郊,鲧复(腹)生禹。 ——《山海经》

材料三:禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年过家门不敢入。 ----《史记》

(1)从材料中可以看出华夏民族形成有什么特点?中华民族的主干是什么?

(2)说一说:大禹治水事迹体现了大禹什么样的精神?

以华夏族为主体,由多民族融合而成。华夏族。

创新精神,不屈不挠,坚持不懈的斗争精神,无私奉献精神,敬业精神,高度的社会责任感等。

阅读材料,回答问题。 选做

材料四:古书记载:尧虽是部落联盟的首领,却住在简陋的房子里,穿的是粗麻布衣服,吃的是粗米饭野菜汤,使用的是陶碗陶盆。但他对百姓十分关心,部落如有人挨冻受饿,他就觉得是自己的过错。舜也严于律己,处处以身作则。在他耕过田和打过鱼的地方,人们受他的影响,都养成了谦让的好风气。禹领导人民治理洪水,与群众同甘共苦,在外13年,曾三次路过家门而不入。

材料五:传说,继黄帝之后,我国黄河流域杰出的部落联盟首领还有尧、舜、禹。……相传,尧年老的时候,征求各部落首领的意见,推举舜做他的继承人。舜年老后,采取同样的办法把位置让给了治水有功的禹。

(1)尧、舜、禹是我国原始社会末期的三位杰出首领,你觉得他们身上有哪些优秀的品质值得我们学习?

(2)材料二中,尧、舜、禹成为部落联盟首领与中国古代的哪一制度有关?

(3)原始社会末期这种推举领导人的办法,到现在还有借鉴作用吗?请结合实际大胆说一说你的想法。

尧生活简朴, 关心百姓;舜严于律己,平易近人,处处以身作则;禹与群众同甘共苦,不畏艰难等优秀品质都值得我们学习。

有;可以从民主角度来阐述(或无,原始社会生产力低下,经济和社会状况远不如现代社会,禅让制已不适合当今社会,也没有了可借鉴的意义)。

禅让制。

第3课中华文明的起源与形成

第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源

“中华开国五千年, 神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,唯有我先。”------孙中山

【核心素养】

通过了解良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活;了解私有制、阶级和早期国家的产生;知道考古发现是了解原始社会的重要依据;通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息。

【重点难点】

重点:

私有制、阶级和早期国家的产生,良渚,陶寺等新石器时代的文化遗存。

难点:

远古传说与历史事实的区别。

【史料研读】

一个文化能不能被称为文明,关键在于其是否已经进入国家社会的形态,而国家形成的标志,一是阶级或阶层的存在,二是强制性的权力系统的设立。阶级、阶层或等级之类的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的强制性的公共权力系统的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。——摘编自王震中《中国文明起源的比较研究》

【问题探究】

结合史料及所学知识,指出人类进入文明社会的重要标志是什么。

一、早期国家和文明的起源

私有制、阶级和国家的产生。

【史料研读】

材料一 良渚水利设施是同时期世界上规模最大的水利系统,也是同时期规模最大的公共工程。其控制范围达到了大约100平方千米。早在20世纪90年代,考古人员就发现了良渚水利系统的第一条水坝——塘山遗址,位于良渚遗址群西北部,长约6千米,它从西到东分成三段,坝体保持同步转折。水利专家觉得非常惊讶, 5000年之前的设计已经超出了他们的想象。

材料二

【问题探究】良渚古城的上述发现反映

了当时怎样的社会状况

二、良渚古城与陶寺都城

1.良渚古城(浙江余杭;距今约5300-4300年)

良渚古城复杂的水利系统说明了良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力。象征军事指挥权的玉钺和祭祀用的玉琮,说明当时阶级分化相当明显,表明约5000年前,长江中下游地区已经出现早期国家。

【史料研读】

材料一“中华文明探源工程”提出从考古发现中辨识进入文明社会的一些关键特征,其中包括:手工业技术取得显著进步,部分具有较高技术含量的手工业专业化,并被权贵阶层掌控;社会贫富、贵贱分化日益严重,形成了掌握社会财富和权力的贵族阶层等。

材料二陶寺都城遗址位于黄河中游,距今约4300—4000年,主要考古发现有与制陶等手工业密切相关的遗址,陶器有盆、盘、罐等,还发现了迄今为止我国最早的复合范铸造铜器。城中有宫殿区、大型礼制建筑、手工业区、王陵区、也有简陋的半地穴式或窑洞式小屋等。在王墓中发现了比较完整的礼乐器,有陶鼓、石磬、陶埙、铜铃等。

——整理自葛剑雄《黄河与中华文明》等

【问题探究】依据材料,判断陶寺都城是否进入文明社会,并说明理由。

2.陶寺都城(山西襄汾,距今约4300-4000年)

已进入文明社会;陶寺都城出现了宫殿区、大型礼制建筑、手工业区、王陵区等,在王墓中发现了比较完整的礼乐器,有陶鼓、石磬、陶埙、铜铃等,说明陶寺都城已经出现了阶级分化,黄河中游地区已经出现早期国家。

【史料研读】

【问题探究】结合上表,指出中国新石器时代的文化遗存有何特点。

3.新石器时代的文化遗存对比

模式 共同点 墓葬 祭祀 特点

陶寺模式 (中原地区) 磨制石器原始农业 有明显的差别与等级分化、乱葬岗 有专门的祭祀区,出现礼 王权是国家统治的核心

良渚模式 (长江流域) 小型墓葬也多有随葬品 多数都是玉璧、玉琮 神权是国家统治的核心

红山模式 (辽河上游) 冢群之间没有明显的等级差别 以祭坛为中心 以“神权”为中心“王权”简单且相对弱势

分布广泛,多元一体。

良渚古城

陶寺古城

中华文明的起源和初步发展

多元一体

距今5000年左右

黄河、长江、西辽河流域

中华文明的主体

交流、融合

距今4000多年

文明新格局

中原地区为引领

材料一 材料二 “轩辕乃修德振兵,治五气,蓺(yì)五种,抚 万民,度四方……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然 后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃徵师诸 侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。”

——《史记·五帝本纪》

材料三 “华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错 居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形, 后世所谓诸夏是也。”——梁启超《饮冰室合集》

【问题探究】(1)材料一五六千年前,黄河流域有哪

些较大的部落 (2)材料二中的“轩辕”指谁 “轩辕”参加过哪两次战役 其交战双方分别是谁

(3)从材料二中可以看出华夏民族的形成有什么特点

三、远古的传说

1.炎黄联盟

主要有炎帝、黄帝、蚩尤等部落。

阪泉之战:黄帝与炎帝;涿鹿之战:炎帝、黄帝与蚩尤。

华夏民族是由多民族融合交流而逐渐形成的。

黄帝。

炎帝

炎帝,姓姜,号神农氏,传说因懂得用火而得到王位,所以称为炎帝。

黄帝,姓公孙,因生于轩辕之丘,故号轩辕氏。后改姬姓,故称姬轩辕。建都于有熊,亦称有熊氏。因有土德之瑞,故号黄帝。

黄帝

蚩尤

蚩尤,苗族的祖先,九黎氏族部落联盟的首领,骁勇善战,是牛图腾和鸟图腾氏族的首领,有兄弟八十一人,个个本领非凡。

时间:五六千年前,中国步入部落联盟时期

地点:黄河流域的主要部落:炎帝、黄帝、蚩尤等部落。

(1).阪泉之战

炎帝

黄帝

交战双方

结果:黄胜炎败,建立部落联盟

(2).涿鹿之战

蚩尤

炎黄

交战双方

结果:炎黄胜,部落联盟逐渐形成为华夏族

华夏族示意图

黄帝部落

炎黄联盟

华夏族

炎帝部落

蚩尤部落

其他部落

阪泉之战

涿鹿之战

融合

龙,作为华夏族的图腾,寓意华夏族是由不同的部落融合而成(主干是黄帝部落)

【问题探究】什么是“禅让” 什么样的人才能被推举为部落联盟首领

(2)禅让制

传位示意图

禅让是将联盟首领的位子传给贤德之人。没有特权,德才兼备,以身作则,生活俭朴,宽厚待人等。

尧舜禹的禅让

禅让制: 将联盟首领的位子传给贤德之人的制度

实质: 民主推选部落首领的制度 (民主推选、首领没有特权)

禅让顺序:尧、舜、禹

尧画像 舜画像 禹

“三过其门入”

民 主

知识拓展

禅让制是我国早期的民主选拔制度

民主是人类社会的美好诉求。我们追求的民主是人民民主,其核心是人民当家作主,是创造人民美好幸福生活的政治保障,是今天我国政治制度的生命。

(一)以民为主

(二)为民做主

(三)由民做主

1、黄帝联合一些部落,与炎帝展开了一场大战,这场战 争炎帝失败并归顺于黄帝,炎黄两个部落结成联盟,这场战争是

A、阪泉之战 B、涿鹿之战 C、桂陵之战 D、长平之战

2、在我国,汉字的渊源可以追溯到传说时代,相传文字的发明者是( )

A、仓颉 B、嫘祖 C、黄帝 D、伶伦

3、传说在中国古代,有一场“风伯御风,雨师行雨”的战役,在这场战役中,炎帝、黄帝部落打败蚩尤部落。该战役发生在( )

A、阪泉 B、涿鹿 C、半坡 D、河姆渡

4、被奉为中华始祖的是( )

A、尧 B、舜 C、禹 D、炎帝和黄帝

5、下列“禅让”传说中三位部落联盟首领更替的先后顺序正确的一项是( )

A、舜→尧→禹 B、尧→舜→禹 C、禹→舜→尧 D、舜→禹→尧

6.传说继黄帝之后,黄河流域杰出的联盟首领还有尧、舜、禹,他们都是通过推举的方式成为部落联盟首领的。历史上把这种产生首领的办法称为( )

A.选举制 B.分封制 C.世袭制 D.禅让制

A

A

B

D

A

D

作业布置 必做

材料一:华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。 ——梁启超《饮冰室合集》

材料二:帝令祝融杀鲧于羽郊,鲧复(腹)生禹。 ——《山海经》

材料三:禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年过家门不敢入。 ----《史记》

(1)从材料中可以看出华夏民族形成有什么特点?中华民族的主干是什么?

(2)说一说:大禹治水事迹体现了大禹什么样的精神?

以华夏族为主体,由多民族融合而成。华夏族。

创新精神,不屈不挠,坚持不懈的斗争精神,无私奉献精神,敬业精神,高度的社会责任感等。

阅读材料,回答问题。 选做

材料四:古书记载:尧虽是部落联盟的首领,却住在简陋的房子里,穿的是粗麻布衣服,吃的是粗米饭野菜汤,使用的是陶碗陶盆。但他对百姓十分关心,部落如有人挨冻受饿,他就觉得是自己的过错。舜也严于律己,处处以身作则。在他耕过田和打过鱼的地方,人们受他的影响,都养成了谦让的好风气。禹领导人民治理洪水,与群众同甘共苦,在外13年,曾三次路过家门而不入。

材料五:传说,继黄帝之后,我国黄河流域杰出的部落联盟首领还有尧、舜、禹。……相传,尧年老的时候,征求各部落首领的意见,推举舜做他的继承人。舜年老后,采取同样的办法把位置让给了治水有功的禹。

(1)尧、舜、禹是我国原始社会末期的三位杰出首领,你觉得他们身上有哪些优秀的品质值得我们学习?

(2)材料二中,尧、舜、禹成为部落联盟首领与中国古代的哪一制度有关?

(3)原始社会末期这种推举领导人的办法,到现在还有借鉴作用吗?请结合实际大胆说一说你的想法。

尧生活简朴, 关心百姓;舜严于律己,平易近人,处处以身作则;禹与群众同甘共苦,不畏艰难等优秀品质都值得我们学习。

有;可以从民主角度来阐述(或无,原始社会生产力低下,经济和社会状况远不如现代社会,禅让制已不适合当今社会,也没有了可借鉴的意义)。

禅让制。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史