苏教版语文必修三《烛之武退秦师》精品导学案

文档属性

| 名称 | 苏教版语文必修三《烛之武退秦师》精品导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 180.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-31 17:58:14 | ||

图片预览

文档简介

《烛之武退秦师》导学案

【学习重点】

1.了解《左传》编年体史书的基本情况。

2.积累古代汉语知识,如重点实词、虚词常见的特殊句式。

3.学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。

课前·阅读识记 九层之台,起于累土

一、爱国名句

1.常思奋不顾身,而殉国家之急。 —— (汉)司马迁

2.风声、雨声、读书声、声声入耳。家事、国事、天下事、事事关心。——(明)顾宪成

3.天下兴亡,匹夫有责。 ——(清)顾炎武

4.捐躯赴国难,视死忽如归。 ——曹植《白马篇》

5.大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。 —— 周恩来

6.为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉! —— 艾青

7.祖国更重于生命,是我们的母亲,我们的土地。 —— 聂鲁达

二、文学常识

(一)作家作品

“左氏之传,史之极也。文采若云月,高深若 ( http: / / www.21cnjy.com )山海。”这是朱彝尊对《左传》的高度评价。“左氏”,司马迁认为是春秋时代鲁国盲人史官左丘明。《左传》的是继《春秋》之后我国第一部记事详细而又完整的编年体史书。记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。

(二)了解背景

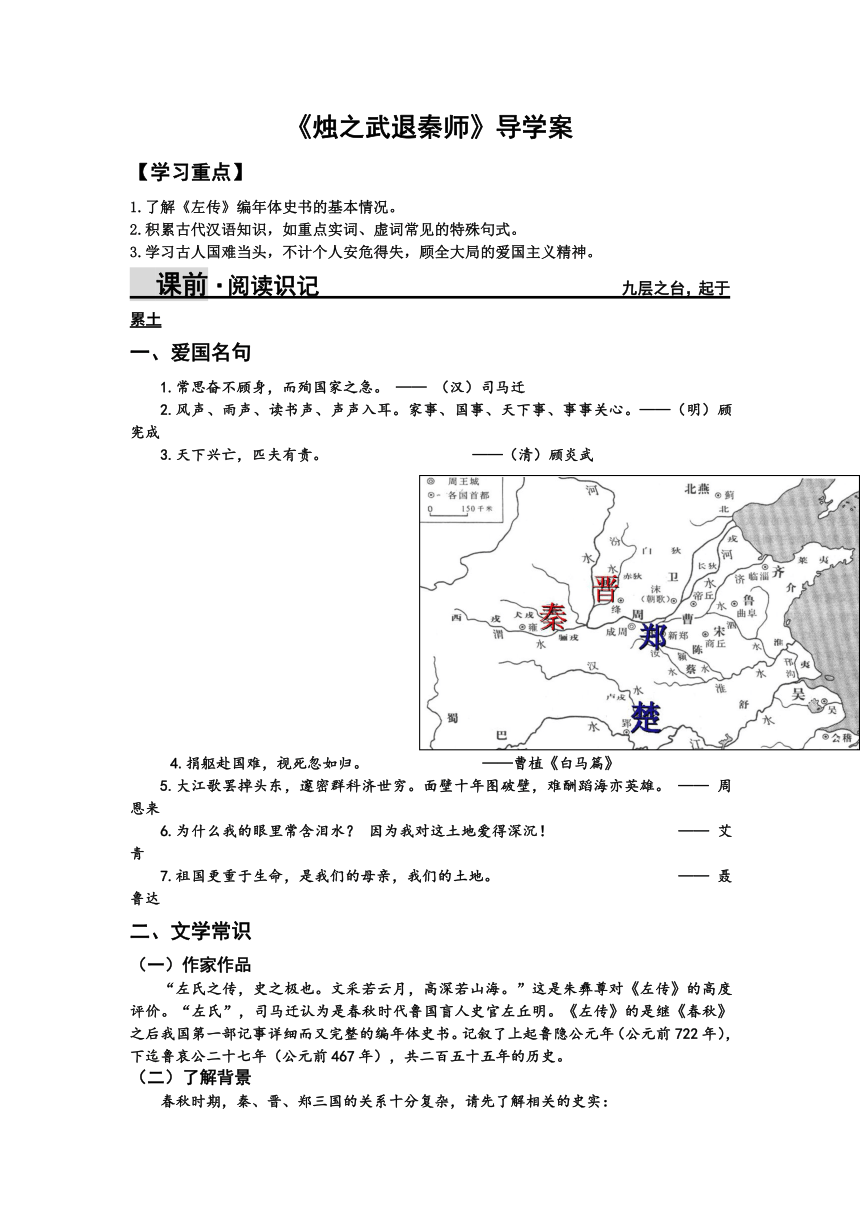

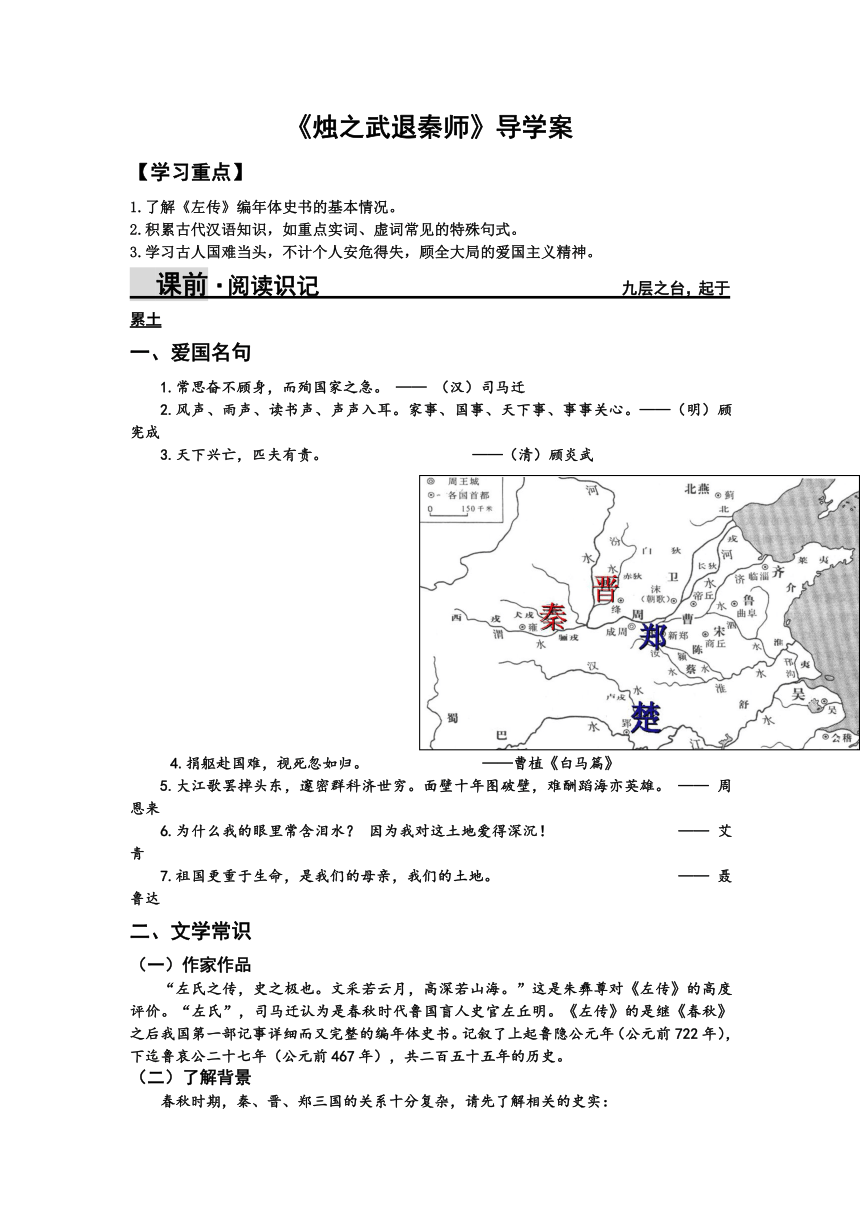

春秋时期,秦、晋、郑三国的关系十分复杂,请先了解相关的史实:

秦立晋君(公元前651年)

晋献工卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里 ( http: / / www.21cnjy.com )克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献工次子夷吾。夷吾厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地 ( http: / / www.21cnjy.com )之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

重耳过郑(公元前637年)

晋公子重耳流亡中路 ( http: / / www.21cnjy.com )过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

郑楚结盟(公元前632年)

晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大 ( http: / / www.21cnjy.com )败。晋文公成为春秋霸主之一。当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。这就是文中所言“且贰于楚也”。

《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年。与城濮之战只相隔两年。因此秦、晋围郑实属城濮之战的余波。

左右莫不含笑(颤巍巍老烛武)

(明)冯梦龙的《东周列国志》中这样 ( http: / / www.21cnjy.com )写烛之武:事郑国为圉(yǔ)正,三世不迁官。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。以至到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

三、夯实基础知识

1.给下列加点字注音。

⑴汜南 ⑵佚之狐 ⑶缒 ⑷阙秦以利晋

⑸杞子 ⑹逢孙 ⑺共其乏困 ⑻秦伯说

2.给下列多音字注音并组词。

济 与

3.为下列形近字组词。

4.指出下列句中的通假字并解释。

⑴今老矣,无能为也已 ( 通 )

⑵若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困 ( 通 )

⑶秦伯说,与郑人盟 ( 通 )

⑷失其所与,不知 ( 通 )

5.重点实词

⑴夜缒而出: 。 ⑵敢以烦执事: 。

⑶亡郑以陪邻: 。 ⑷阙秦以利晋: 。

6.解释下列加点的文言实词。

7. 解释下列加点的文言虚词。

8. 写出下列句中古今异义词的古义。

⑴敢以烦之执事 古义: ;今义:掌管某项事情(工作的人),可用作动词或名词。

⑵若舍郑以为东道主 古义: ;今义:一般引申为宴客的主人。

⑶行李之往来 古义: ;今义:出门所携带的(装有衣物、食品等的)包裹、箱子等。

⑷微夫人之力不及此 古义: ;今义:常为一词,尊称一般人的妻子。

⑸亦去之 古义: ;今义:常用于从所在地到别的地方。

9.指出下列句中活用的词语并解释。

⑴名词的活用

①晋军函陵,秦军汜南 ②夜缒而出,见秦伯……

③既东封郑,又欲肆其西封

⑵形容词的活用

①越国以鄙远 ②行李之往来,共其乏困

⑶动词的活用

①若不阙秦,将焉取之 ②且君尝为晋军赐矣

③若亡郑而有益于君

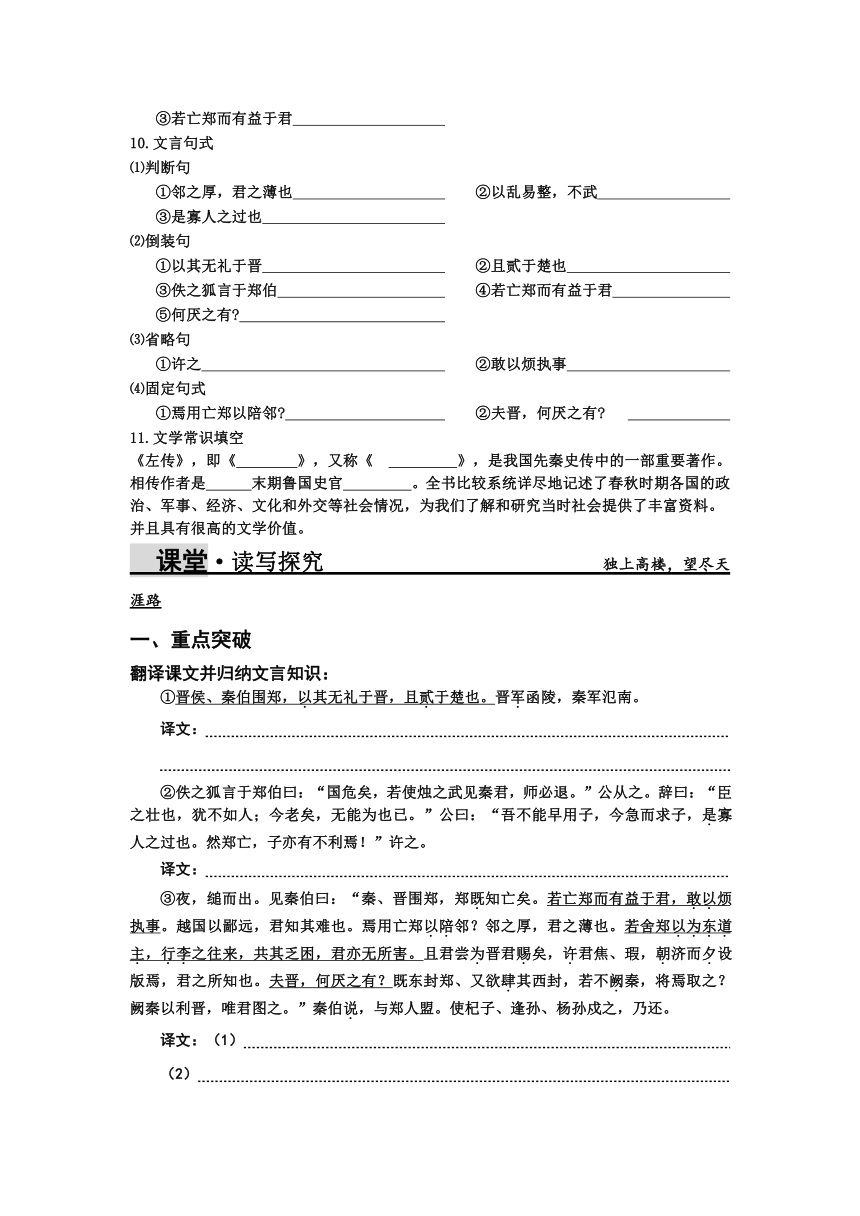

10.文言句式

⑴判断句

①邻之厚,君之薄也 ②以乱易整,不武

③是寡人之过也

⑵倒装句

①以其无礼于晋 ②且贰于楚也

③佚之狐言于郑伯 ④若亡郑而有益于君

⑤何厌之有

⑶省略句

①许之 ②敢以烦执事

⑷固定句式

①焉用亡郑以陪邻 ②夫晋,何厌之有

11.文学常识填空

《左传》,即《 》,又称《 ( http: / / www.21cnjy.com ) 》,是我国先秦史传中的一部重要著作。相传作者是 末期鲁国史官 。全书比较系统详尽地记述了春秋时期各国的政治、军事、经济、文化和外交等社会情况,为我们了解和研究当时社会提供了丰富资料。并且具有很高的文学价值。

课堂·读写探究 独上高楼,望尽天涯路

一、重点突破

翻译课文并归纳文言知识:

①晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

译文:

②佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之 ( http: / / www.21cnjy.com )武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

译文:

③夜,缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围 ( http: / / www.21cnjy.com )郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

译文:(1)

(2)

(3)

④子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

译文:

文本探究

大军兵临城下,郑国危若累卵。受命于危难之际的烛之武,不费一兵一卒,不动一刀一枪,却使秦晋盟散约毁,两支人马自动撤离。那么,请问:

课文哪些语句最能显示烛之武高超的游说艺术?请找出并加以评点?

课文选取哪些内容完成了烛之武人物形象的塑造?

(提示:从大义、大勇、大智三个方面)

课后·拓展读练 素养积淀,能力提升

一、素养积淀

【素材开发】烛之武三朝为官,满腹经纶,却 ( http: / / www.21cnjy.com )一直不得重用,其间他忍受的寂寞痛苦的煎熬,是常人难以想象的。但烛之武并没有自暴自弃、妄自菲薄,而是以惊人的毅力在寂寞中图强,饱读诗书,关心时事,指点江山,激扬文字,终于在人生的最后时刻,也是最为关键的时刻,“不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人”,完成人生的最后一击,为自己的一生画上了一个完美的感叹号。

【思维激活】这则材料可用于与“磨砺”“逆境中 ( http: / / www.21cnjy.com )奋起”“人生储备”等有关命运的话题和材料作文中。运用时我们可以这样论述:生活是一块磨刀石,只有不断砥砺自己,才能保持永远锐利的锋芒。时代铸就英雄,烛之武的时代早已过去,但烛之武的人生之路,至少还启示着今天的我们,不论你经历了哪些挫折,不论你是否怀才不遇,只要是金子,你总会发光的。

【精彩应用】

①想象画面型—— 夜缒而出

是夜,万籁俱寂,黯淡的月光中,烛之武 ( http: / / www.21cnjy.com )凭借一条粗陋的绳索,艰难地顺墙而下,蹒跚着迈向秦营。这艰难而伟大的一步啊,一步迈出,就迈向了有去无回的危险,迈向了前途的生死难料,迈向了虎视眈眈的虎狼之窝。

满头的白发飘扬在深秋的寒风中。在这国家 ( http: / / www.21cnjy.com )生死存亡的危机关头,“我不入地狱,谁入地狱”,国将不存,何以家为?于是前行的蹒跚脚步更加镇定。今夜的月光啊,照耀着一个老人执著前行的身影,照耀着一颗慷慨赴难的爱国之心!

②心理描写型—— 深明大义

烛光依旧阑珊,而他的内心却久久不能平静, ( http: / / www.21cnjy.com )他的生命就像这烛光,虽然现在明亮,可能在不经意的哪一刻黯然熄灭。他的一生平淡如水,虽然平凡,但也算充实。可是自己总觉得应该在生命的最后时刻涂下生命的光彩一笔,来昭示自己的才华与抱负。

他还在踌躇,曾经自己那么恨他,怨他,他让自己失去了年少的雄心壮志,失去了中年的忠心诚意。而现在,在自己垂暮之时,他却说,郑国需要我……

烛光摇曳不定,仿佛自己风雨飘摇中的祖国,又像自己摇摆不定的心事……

烛光又是一阵摇晃,烛之武挺身而起,犹豫的神色代之以满脸的镇定,他迈步而出,毅然走向秦营!

③思辨议论型—— 思考,换个角度

当烛之武坚定的脚步踏在通往秦营的道路上,秦穆公已端坐在营帐之中,摆开了咄咄逼人的架势。

假如烛之武开口便是“郑国怎么怎么重要”,“郑人如何如何勇敢,不畏强敌”,那么遗留下的将是他殷红的鲜血和郑国在诸侯版图上的消失。

但是,烛之武换了一个角度,他大度地 ( http: / / www.21cnjy.com )站到了秦国的立场之上,处处为秦国的利益着想,不仅使自己化险为夷,更是在黑云压城的危机关头力挽狂澜,使郑国在战争的风暴之中得以保全。烛之武用勇敢的行动向我们再一次表明:换一个角度思考,你将得到一片崭新的天地。

二、能力提升

1.下列加点字的注音有误的一项是 ( )

A.阙秦(jué) 逢孙(páng) 杨孙戍之(shù)

B.汜南(fàn) 佚之狐(yì) 夜缒而出(chuì)

C.鄙远(bǐ) 君之薄也(bó) 共其乏困(gōng)

D.朝济(jì) 秦伯说(yuè) 失其所与(yǔ)

2.下列句子中不含通假字的一项是 ( )

A.今老矣,无能为也已 B.行李之往来,共其乏困

C.不阙秦,将焉取之 D.秦伯说,与郑人盟

3.下列句子中“其”的用法不同于其他三个的一项是 ( )

A.行李之往来,共其乏困 B.以其无礼于晋,且贰于楚也

C.越国以鄙远,君知其难也 D.所以动心忍性,增益其所不能

4.下列句子中与“以”的用法相同的两项是 ( )

A.以其无礼于晋,且贰于楚也 B.若舍郑以为东道主

C.若亡郑而有益于君,敢以烦执事 D.焉用亡郑以陪邻

5.下列句中加点词的词类活用现象,不同于其他三个的一项是 ( )

A.夜缒而出,见秦伯 B.朝济而夕设版焉

C.既东封郑,又欲肆其西封 D.越国以鄙远,君知其难也。

6.对下列句中“之”字用法归类正确的一项是 ( )

①臣之壮也,犹不如人 ②是寡人之过也 ③邻之厚,君之薄也

④行李之往来,共其乏困 ⑤阙秦以利晋,惟君图之 ⑥微夫人之力不及此

A.①③④/②⑥/⑤ B.①②/③⑥/④⑤

C.①④/②③/⑥/⑤ D.①⑤/②⑥/③④

7.下列句子的朗读节奏划分正确的一项是( )。

A.晋军/函陵 B.若/使烛之武/见秦君

C.君知其/难也 D.微/夫人/之力/不及此

8.下列文化常识的解说错误的一项是 ( )

A.春秋三传:《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》。

B.传:传述之意,主要用于解释经书,阐明经义。例如《春秋左氏传》《春秋公羊传》。

C.谥号:古代帝王、诸侯、高官大臣等人死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。

D.侯、伯:春秋时期的爵位。春秋时期有公、侯、伯\男、子五等爵位。

9.不属于晋文公退兵理由的一项是 ( )

A.因人之力而敝之,不仁。 B.秦伯说,与郑人盟。

C.失其所与,不知。 D.以乱易整,不武。

10.对本文艺术特点的分析错误的一项是 ( )

A.这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。

B.课文叙事有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

C.课文集中笔墨写郑伯劝烛之武出使,从而做到繁而不杂、层次井然。

D.整篇说辞十分讲究语言艺术,既有明确说理,又有隐晦的暗示。

二、阅读提升

(一)阅读下面的文字,完成1l~16题。

夜,缒而出,见秦伯曰:“秦、 ( http: / / www.21cnjy.com )晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻 邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有 既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之 阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

11.对下列两组加点词的意思分析正确的一项是 ( )

A.①与②相同,③与④不同。 B.①与②不同,③与④相同。

C.①与②相同,③与④也相同。 D.①与②不同,③与④也不同。

12.下列句子中“之”的用法不同于其他三个的一项是( )

A.使杞子、逢孙、杨孙戍之 B.子犯请击之

C.行李之往来,共其乏困 D.阙秦以利晋,惟君图之

13.解释下列句子中加点的词。

⑴若亡郑而有益于君 ⑵朝济而夕设版焉。

⑶不阙秦,将焉取之。 ⑷阙秦以利晋,惟君图之。

⑸既东封郑,又欲肆其西封

14.分析一下“夫晋,何厌之有”的句式特点。

15.从原文中摘一句烛之武从历史的角度离间秦晋关系的话。

16.翻译下面的句子。

⑴若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

⑵行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

(二)阅读下面的文字,完成17~22题。

管仲夷吾者,颍上人也。少时常与 ( http: / / www.21cnjy.com )鲍叔牙游,鲍叔知其贤。管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。已而鲍叔事公子小白,管仲事公子纠。及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。鲍叔遂进管仲。管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

管仲曰:“吾始困时, ( http: / / www.21cnjy.com )尝与鲍叔贾,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

鲍叔既进管仲,以身下之。子孙世禄于齐,有封邑者十余世,常为名大夫。天下不多管仲之贤而多鲍叔能知人也。

管仲既任政相齐,以 ( http: / / www.21cnjy.com )区区小齐在海滨,通货积财,富国强兵,与俗同好恶。故其称曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固。四维不张,国乃灭亡。下令如流水之原,令顺民心。”故论卑而易行。俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。

其为政也,善因祸而为福,转牧而为功 ( http: / / www.21cnjy.com )。贵轻重,慎权衡。桓公实怒少姬,南袭蔡,管仲因而伐楚,责包茅不入贡于周室。桓公实北征山戎,而管仲因而令修召公之政。于柯之会,桓公欲背曹沫之约,管仲因而信之,诸侯由是归齐。故曰:“知与之为取,政之宝也。”

管仲富拟于公室,有三归、反坫,齐人不以为侈。管仲卒,齐国遵其政,常强于诸侯。后百余年而有晏子焉。

17.下列各句中加点词语在文中的意思与现代汉语相同的一项是 ( )

A.不以为言 B.少时常与鲍叔牙游

C.鲍叔不以我为无耻 D.通货积财,富国强兵

18.选出下列加点词意义和用法不相同的一组 ( )

19.下列各句中加点词语的解释不正确的一项是 ( )

A.鲍叔终善遇之 善:很好地。

B.鲍叔遂进管仲 进:举荐。

C.生我者父母,知我者鲍子也 知:了解。

D.管仲因而令修召公之政 修:修建。

20.以下句子编成四组,全都表现鲍叔“能知人”的一组是 ( )

①鲍叔知其贤 ②管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之 ③鲍叔遂进管仲

④管仲既用,任政于齐 ⑤故论卑而易行 ⑥鲍叔既进管仲,以身下之

A.①②③ B.①③④ C.③④⑥ D.①③⑤

21.下列对原文有关内容的叙述和分析,正确的一项是 ( )

A.管仲后来家业非常富足,有“三归”“反坫”,可齐人并不认为他奢侈。管仲的子孙在齐国享受世禄,十几代都有封邑。

B.管仲早年和鲍叔经商,老是赔本,做了齐国的相之后,才慢慢展露了他的才华,他利用地处海滨的便利,发展经济,使齐国强大起来。

C.齐桓公做公子时与公子纠是对手,但他即位后却能重用公子纠的亲信管仲,可见其心胸开阔,难怪他最后能成就一代霸业。

D.鲍叔牙这个人不太优秀,但他善于识别人才,以至于在管仲被重用之后,天下人并不怎么看重管仲,而是赞美鲍叔牙能知人。

22.把文中画横线的三个句子翻译成现代汉语。

⑴管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

⑵知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

⑶天下不多管仲之贤而多鲍叔能知人也。

《烛之武退秦师》参考答案

夯实基础

1.⑴fàn ⑵yì ⑶zhuì ⑷jué ⑸qǐ ⑹páng ⑺gōng ⑻yuè

2.jǐ济南/jì同舟共济 yù参与/yǔ与人为善

3.佚之狐/昳丽/轶事 宫阙/上阕

4.⑴ “已”通“矣”,语气词。 ⑵ “共”通“供”,供给。

⑶ “说”通“悦”,高兴。 ⑷ “知”通“智”,明智。

5.⑴用绳子拴着人(或物)从上往下送。

⑵执行事务的人,是对对方的尊称。

⑶增加邻国的土地。陪,增加。邻,指晋国。

⑷使晋国获得利益。利,使动用法,使……获利。

6.⑴ 推辞/告别/推托

⑵ 边远的地方/用如动词,……当作边境,意动用法/浅陋

⑶非,没有/衰弱/稍微

7.⑴ 往,到/他们,指代秦军/助词,的/助词,用在主谓间,取消句子的独立性,不译。

⑵ 连词,表转折,却/连词,表承接/连词,表并列/连词,用在状语与中心语之间,表修饰关系,可译为“地”

⑶ 假如/似乎,好像/你 ⑷ 它的,代词/表商量语气/郑国,代词

⑸拿,介词/用,介词/因,介词

8.⑴左右办事的人,文中是对对方的敬称。 ⑵东方道路上的主人。

⑶出使的人。 ⑷是两个词,代词“夫”与名词“人”,合起来的意思是:“那人”。

⑸离开。

9.⑴①军:名词作动词,驻扎。

②夜:名词作状语,在夜里。

③东,名词作状语,在东边。封,名词使动用法,使……成为边界。

⑵①鄙,意动用法,把……当作边邑。远,形容词作名词,远方的郑国。

②乏困:形容词用作名词,缺少的东西。

⑶①阙:动词的使动用法,使……减少。

②赐:动词用作名词,恩惠。

③亡:动词的使动用法,使……灭亡。

10.⑴①“也”表判断。句意是:邻国的实力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

②否定判断句。句意是:用纷争混乱代替原来的联合一致,这是不勇武的。

③“是”意为“这”作句子主语,以名词性短语作谓语。

⑵①状语后置:正常语序是:以其于晋无礼,介词结构“于晋”作状语。

②状语后置:介词结构“于楚”做动词“贰”的状语,应是:且于楚:贰也。

③介词结构后置,应说:佚之狐于郑伯言。

④介词结构后置,应说:若亡郑而于君有益。

⑤宾语前置:“何…之有”,宾语前置的标志之一。

⑶①省略主语“烛之武”。句意是:烛之武应许了他。

② “以”后省略了宾语“之”<代亡郑的事)。句意是:冒昧地拿此事麻烦您。

⑷①“焉……”可翻译为“为什么要……”,“何必……”

②“夫……何……”可翻译为“……怎么……”

11.《左氏春秋》 《春秋左氏传》 春秋 左丘明

读写探究

一、翻译自查

二.文本探究

1.〔明确〕文章第2段对秦伯的说辞最具说服力。

①秦晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事?

——单刀直入,先言“郑既知亡”,使之解除戒意,既而设身处地,站在对方立场上,替对方的利害着想。一下子缩短了二者的距离,可谓出言不凡!

②越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?

——再言亡郑无益。

③邻之厚,君之薄也。

——三言亡郑有害。

④若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

——继言舍郑有益于秦。

⑤且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

——纵观历史,历数晋国言而无信。

⑥夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

——展望未来,预言晋将阙秦。

⑦阙秦以利晋,唯君图之。

——摆事实,讲道理,提请秦伯定夺。最终使“秦伯说,与郑人盟”,解了郑围。

〔点拨〕这种点评式赏析,可使学生认识烛之武高 ( http: / / www.21cnjy.com )妙的劝说艺术:一是援古例今。有历史的回顾,有现实的分析;二是善于作比,本意是为保全郑国,言语上处处为秦国打算。从反面强调亡郑结果,只能使“邻厚”“君薄”;从正面陈说保全了郑国,对秦不仅无害,反而“利秦”,便于“取晋”。三是语言得体。本是求人,却不卑不亢,高屋建瓴,语重心长,迫使对方就范。可谓有理有利有节有体,从而出色完成了游说使命。

2.〔明确〕文章虽短,在人物塑造上却颇具匠心。

文章第1段写国难当头,烛之武不顾年迈体衰,愿受君命,出使秦营,危难之际,突出一个“义”字。

“夜缒而出”,寥寥四字,用语简洁,内涵丰富,有场景,有动作,便将垂垂老矣的烛之武形象跃然纸上,真真切切突出一个“勇”字。

至于面见秦君,一番慷慨陈辞,言简意赅,实实在在体现一个“智”字。——大义大勇大智。《左传》善于通过人物语言,揭示人物性格,由此可见一斑。

能力提升

1.B。解析:B项中的“缒”应读“zhuì。

2.C。解析:A项,“已”通“矣”;B项,“共”通“供”;D项,“说”通“悦”。

3.C。解析:C项“其”是远指代词,可译为“那”,而其余A、B、D三项均为第三人称代词。

4.BC。解析:两者都是介词,意为“拿、把”。

5.D。解析:意动用法,其他三项是名词作状语。

6.A。解析:①③④用于主谓之间,取消句子的独立性。②⑥助词“的”。⑤代词。

7.B。解析:A项,“军”的意思“驻扎”,故 ( http: / / www.21cnjy.com )应“晋/军函陵”;C项,为主谓短语作宾语,故应“君/知其难也”;D项,“之”为结构助词,故“之”前不能停顿。

8.D。解析:D项中“子”应在“男”前。

9.B。解析:此项不是理由,而是结果。

10.C。解析:本文重点写的是烛之武说服秦伯撤兵。

11.D。解析:①“封”。名词作动词,“作为疆界”;②“封”,名词。边界。③“鄙” 名词动用,“作为边界”;④“鄙”,名词,“边界”。

12.C。解析:C项“之”的用法是“取消句子独立性”,而A、B、D三项均为代词。

13.⑴表承接的连词 ⑵渡河 ⑶哪里 ⑷考虑、思考 ⑸ 相当于“……以后”。

14.此句为倒装句中的宾语前置句。为了强调宾语“何厌”,用提宾助词“之”将它提到动词“有”的前边。这句的意思是:晋国有什么满足的呢

15.且君尝为晋军赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉。

解析:这里指秦穆公曾派兵护送晋文公回国的事。

16.(1)如果灭亡郑国对您有好处,那么,可以冒昧地请您出兵攻打郑国。

(2)秦国使者往来经过郑国,郑国可以供给他们缺少的东西,这对您也不是害处。

17.C。解析:A项,今义: ( http: / / www.21cnjy.com )认为;文中意:因此做什么。B项,今义:经常,一个词;文中是两个词,“……的时候”,常常。C项,古今相同,不知耻辱。D项,今义:法定的通用货币;文中意:流通货物。

18.B。解析:A项,均为代词, ( http: / / www.21cnjy.com )代管仲,可译为“他”。B项,第一个“于”为介词,意为“与”;第二个“于”为介词,意为“在”。C项,均为转折连词。D项,均为句尾语气词,不译。

19.D。解析:D项,修:修复,修治。

20.A。解析:④句是对管仲境遇的一般陈述,⑤句是表现管仲的政治才能。

21.C。解析:A项,应为“鲍叔的子孙在齐 ( http: / / www.21cnjy.com )国享受世禄”;B项,文中无“老是赔本”之意;D项,“鲍叔牙这个人不太优秀”缺乏依据.“天下人并不怎么看重管仲”也不恰当。

22.(1)管仲既被录用,在齐国执掌政事,齐桓公因此称霸,多次会盟诸侯,安定天下,这全是管仲的谋略。

(2)知道我不为小节感到羞耻,却为功名不能在天下显扬感到羞耻。

(3)天下人不赞美管仲的贤明而赞美鲍叔能识别人才。

参考译文:

管仲,名叫夷吾,是颍上人。他年轻时常常 ( http: / / www.21cnjy.com )和鲍叔牙交往,鲍叔知道他很有才干。那时管仲家境贫寒,(分财利时)他时常欺负鲍叔牙,而鲍叔却始终好好地对待他,并不因此而说他的坏话。后来,鲍叔侍奉齐国的公子小白,管仲侍奉公子纠。等到小白立为桓公以后,公子纠死了,管仲被囚车送到齐国。鲍叔牙就向桓公举荐管仲。管仲被重用之后,在齐国执政,桓公以此成就霸业,多次会合诸侯,一举匡正天下,都是管仲的计谋。

管仲说:“我当初贫困的时候,曾经同 ( http: / / www.21cnjy.com )鲍叔一起做生意,分钱财时,往往自己多分,鲍叔却并不认为我贪财,因为他知道我家里穷。我曾经为鲍叔谋划事情,结果却弄得更加困窘,鲍叔却并不认为我愚笨,因为他知道时运有顺利和不顺利的时候。我曾经三次做官又三次被国君免职,鲍叔却并不认为我没才干,因为他知道我没遇到好时机。我曾经三次参加战斗三次逃跑,鲍叔却并不认为我怯懦,因为他知道我有个老母。公子纠败亡,召忽为他而死,我却宁愿被囚禁,甘心受屈辱,鲍叔却并不认为我没有羞耻之心,因为他知道我不以小节为可羞而以不能在天下显扬功绩和名声为耻辱。生养我的人是父母,真正了解我的人是鲍叔啊。”

鲍叔推荐管仲担任宰相以后,自己情愿位居管仲之下。他的子孙世世代代在齐国享受俸禄,得到封地的人有十几代,常常是有名的大夫。天下的人不称赞管仲的贤能,却称赞鲍叔能够了解人。

管仲执掌国政担任齐国的宰相以后, ( http: / / www.21cnjy.com )他凭借着地处海滨的小小齐国,流通货物,积贮财富,使国家富足,军队强盛,处理事情能跟老百姓同好恶。所以他说:“仓库储备充实了,老百姓才能懂得礼节;衣食丰足了,老百姓才能分辨荣辱;国君如果能遵守法度,六亲就会和睦团结。”“礼、义、廉、耻这四大纲纪不能发扬,国家就要灭亡。”“发布命令要像流水的源头,让它顺应民心。”所以管仲所讲的道理很浅显,但很容易实行。老百姓所要求的,管仲就顺应民心给予他们;老百姓所反对的,管仲就顺应民心废除它。

管仲处理国家的政事,善于利用祸事而变为 ( http: / / www.21cnjy.com )好事,使失败转化为成功。他重视事情的轻重缓急,慎重地进行权衡比较。齐桓公的确是因少姬之事发怒才南下袭击蔡国的,而管仲却趁机去攻打楚国,责备楚国不向周王室进贡包茅。桓公确实是向北出兵攻打山戎的,而管仲却趁机责令燕国整治实施召公时的政令。齐桓公在柯地与鲁国会盟,后来又想背弃亲口允诺曹沫归还汶阳之田的盟约,而管仲却趁机规劝桓公履行条款从而使天下人都相信齐国,因此诸侯都归附齐国。所以说:“懂得给予就是为了更好地取得的道理,这是治理国家的法宝。”

管仲的富有可以同国君相比,他建筑了三归台,堂上设立了放置酒杯的坫,可是齐国人并不认为他奢侈。管仲死后,齐国继续推行他的政令,时常比别的诸侯都强大。此后过了百余年齐国又出了个晏子。

( )

( )

( )

( )

佚

昳

轶

阙

阕

辞曰:臣之壮也,犹不如人

停数日,辞去

不辞劳苦

⑴

顾不如蜀鄙之僧哉

越国以鄙远,君知其难也

肉食者鄙,未能远谋

⑵

微夫人之力不及此

自秦孝公以来,周室卑微,诸侯相兼

见其发矢十中八九,但微颔之

⑶

⑴

若舍郑以为东道主

山有小口,仿佛若有光

余悲之,且曰:若毒之乎

⑶

⑵

君知其难也

吾其还也

以其无礼于晋

⑷

敢以烦执事

以乱易整

以其无礼于晋

⑸

朝济而夕设版焉

夜缒而出

黑质而白章

吾恂恂而起

辍耕之垄上

子犯请击之

是寡人之过也

臣之壮也

③越国以鄙远

④蜀之鄙有二僧

①既东封郑

②又欲肆其西封

A.

B.

C.

鲍叔知其贤

其为政也

管仲富拟于公室

乃设九宾礼于庭

吾尝为鲍叔谋事而更穷困

其家甚智其子,而疑邻人之父

公子纠死,管仲囚焉

寒暑易节,始一反焉

D.

【学习重点】

1.了解《左传》编年体史书的基本情况。

2.积累古代汉语知识,如重点实词、虚词常见的特殊句式。

3.学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。

课前·阅读识记 九层之台,起于累土

一、爱国名句

1.常思奋不顾身,而殉国家之急。 —— (汉)司马迁

2.风声、雨声、读书声、声声入耳。家事、国事、天下事、事事关心。——(明)顾宪成

3.天下兴亡,匹夫有责。 ——(清)顾炎武

4.捐躯赴国难,视死忽如归。 ——曹植《白马篇》

5.大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。 —— 周恩来

6.为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉! —— 艾青

7.祖国更重于生命,是我们的母亲,我们的土地。 —— 聂鲁达

二、文学常识

(一)作家作品

“左氏之传,史之极也。文采若云月,高深若 ( http: / / www.21cnjy.com )山海。”这是朱彝尊对《左传》的高度评价。“左氏”,司马迁认为是春秋时代鲁国盲人史官左丘明。《左传》的是继《春秋》之后我国第一部记事详细而又完整的编年体史书。记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。

(二)了解背景

春秋时期,秦、晋、郑三国的关系十分复杂,请先了解相关的史实:

秦立晋君(公元前651年)

晋献工卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里 ( http: / / www.21cnjy.com )克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献工次子夷吾。夷吾厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地 ( http: / / www.21cnjy.com )之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

重耳过郑(公元前637年)

晋公子重耳流亡中路 ( http: / / www.21cnjy.com )过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

郑楚结盟(公元前632年)

晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大 ( http: / / www.21cnjy.com )败。晋文公成为春秋霸主之一。当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。这就是文中所言“且贰于楚也”。

《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年。与城濮之战只相隔两年。因此秦、晋围郑实属城濮之战的余波。

左右莫不含笑(颤巍巍老烛武)

(明)冯梦龙的《东周列国志》中这样 ( http: / / www.21cnjy.com )写烛之武:事郑国为圉(yǔ)正,三世不迁官。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。以至到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

三、夯实基础知识

1.给下列加点字注音。

⑴汜南 ⑵佚之狐 ⑶缒 ⑷阙秦以利晋

⑸杞子 ⑹逢孙 ⑺共其乏困 ⑻秦伯说

2.给下列多音字注音并组词。

济 与

3.为下列形近字组词。

4.指出下列句中的通假字并解释。

⑴今老矣,无能为也已 ( 通 )

⑵若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困 ( 通 )

⑶秦伯说,与郑人盟 ( 通 )

⑷失其所与,不知 ( 通 )

5.重点实词

⑴夜缒而出: 。 ⑵敢以烦执事: 。

⑶亡郑以陪邻: 。 ⑷阙秦以利晋: 。

6.解释下列加点的文言实词。

7. 解释下列加点的文言虚词。

8. 写出下列句中古今异义词的古义。

⑴敢以烦之执事 古义: ;今义:掌管某项事情(工作的人),可用作动词或名词。

⑵若舍郑以为东道主 古义: ;今义:一般引申为宴客的主人。

⑶行李之往来 古义: ;今义:出门所携带的(装有衣物、食品等的)包裹、箱子等。

⑷微夫人之力不及此 古义: ;今义:常为一词,尊称一般人的妻子。

⑸亦去之 古义: ;今义:常用于从所在地到别的地方。

9.指出下列句中活用的词语并解释。

⑴名词的活用

①晋军函陵,秦军汜南 ②夜缒而出,见秦伯……

③既东封郑,又欲肆其西封

⑵形容词的活用

①越国以鄙远 ②行李之往来,共其乏困

⑶动词的活用

①若不阙秦,将焉取之 ②且君尝为晋军赐矣

③若亡郑而有益于君

10.文言句式

⑴判断句

①邻之厚,君之薄也 ②以乱易整,不武

③是寡人之过也

⑵倒装句

①以其无礼于晋 ②且贰于楚也

③佚之狐言于郑伯 ④若亡郑而有益于君

⑤何厌之有

⑶省略句

①许之 ②敢以烦执事

⑷固定句式

①焉用亡郑以陪邻 ②夫晋,何厌之有

11.文学常识填空

《左传》,即《 》,又称《 ( http: / / www.21cnjy.com ) 》,是我国先秦史传中的一部重要著作。相传作者是 末期鲁国史官 。全书比较系统详尽地记述了春秋时期各国的政治、军事、经济、文化和外交等社会情况,为我们了解和研究当时社会提供了丰富资料。并且具有很高的文学价值。

课堂·读写探究 独上高楼,望尽天涯路

一、重点突破

翻译课文并归纳文言知识:

①晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

译文:

②佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之 ( http: / / www.21cnjy.com )武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

译文:

③夜,缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围 ( http: / / www.21cnjy.com )郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

译文:(1)

(2)

(3)

④子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

译文:

文本探究

大军兵临城下,郑国危若累卵。受命于危难之际的烛之武,不费一兵一卒,不动一刀一枪,却使秦晋盟散约毁,两支人马自动撤离。那么,请问:

课文哪些语句最能显示烛之武高超的游说艺术?请找出并加以评点?

课文选取哪些内容完成了烛之武人物形象的塑造?

(提示:从大义、大勇、大智三个方面)

课后·拓展读练 素养积淀,能力提升

一、素养积淀

【素材开发】烛之武三朝为官,满腹经纶,却 ( http: / / www.21cnjy.com )一直不得重用,其间他忍受的寂寞痛苦的煎熬,是常人难以想象的。但烛之武并没有自暴自弃、妄自菲薄,而是以惊人的毅力在寂寞中图强,饱读诗书,关心时事,指点江山,激扬文字,终于在人生的最后时刻,也是最为关键的时刻,“不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人”,完成人生的最后一击,为自己的一生画上了一个完美的感叹号。

【思维激活】这则材料可用于与“磨砺”“逆境中 ( http: / / www.21cnjy.com )奋起”“人生储备”等有关命运的话题和材料作文中。运用时我们可以这样论述:生活是一块磨刀石,只有不断砥砺自己,才能保持永远锐利的锋芒。时代铸就英雄,烛之武的时代早已过去,但烛之武的人生之路,至少还启示着今天的我们,不论你经历了哪些挫折,不论你是否怀才不遇,只要是金子,你总会发光的。

【精彩应用】

①想象画面型—— 夜缒而出

是夜,万籁俱寂,黯淡的月光中,烛之武 ( http: / / www.21cnjy.com )凭借一条粗陋的绳索,艰难地顺墙而下,蹒跚着迈向秦营。这艰难而伟大的一步啊,一步迈出,就迈向了有去无回的危险,迈向了前途的生死难料,迈向了虎视眈眈的虎狼之窝。

满头的白发飘扬在深秋的寒风中。在这国家 ( http: / / www.21cnjy.com )生死存亡的危机关头,“我不入地狱,谁入地狱”,国将不存,何以家为?于是前行的蹒跚脚步更加镇定。今夜的月光啊,照耀着一个老人执著前行的身影,照耀着一颗慷慨赴难的爱国之心!

②心理描写型—— 深明大义

烛光依旧阑珊,而他的内心却久久不能平静, ( http: / / www.21cnjy.com )他的生命就像这烛光,虽然现在明亮,可能在不经意的哪一刻黯然熄灭。他的一生平淡如水,虽然平凡,但也算充实。可是自己总觉得应该在生命的最后时刻涂下生命的光彩一笔,来昭示自己的才华与抱负。

他还在踌躇,曾经自己那么恨他,怨他,他让自己失去了年少的雄心壮志,失去了中年的忠心诚意。而现在,在自己垂暮之时,他却说,郑国需要我……

烛光摇曳不定,仿佛自己风雨飘摇中的祖国,又像自己摇摆不定的心事……

烛光又是一阵摇晃,烛之武挺身而起,犹豫的神色代之以满脸的镇定,他迈步而出,毅然走向秦营!

③思辨议论型—— 思考,换个角度

当烛之武坚定的脚步踏在通往秦营的道路上,秦穆公已端坐在营帐之中,摆开了咄咄逼人的架势。

假如烛之武开口便是“郑国怎么怎么重要”,“郑人如何如何勇敢,不畏强敌”,那么遗留下的将是他殷红的鲜血和郑国在诸侯版图上的消失。

但是,烛之武换了一个角度,他大度地 ( http: / / www.21cnjy.com )站到了秦国的立场之上,处处为秦国的利益着想,不仅使自己化险为夷,更是在黑云压城的危机关头力挽狂澜,使郑国在战争的风暴之中得以保全。烛之武用勇敢的行动向我们再一次表明:换一个角度思考,你将得到一片崭新的天地。

二、能力提升

1.下列加点字的注音有误的一项是 ( )

A.阙秦(jué) 逢孙(páng) 杨孙戍之(shù)

B.汜南(fàn) 佚之狐(yì) 夜缒而出(chuì)

C.鄙远(bǐ) 君之薄也(bó) 共其乏困(gōng)

D.朝济(jì) 秦伯说(yuè) 失其所与(yǔ)

2.下列句子中不含通假字的一项是 ( )

A.今老矣,无能为也已 B.行李之往来,共其乏困

C.不阙秦,将焉取之 D.秦伯说,与郑人盟

3.下列句子中“其”的用法不同于其他三个的一项是 ( )

A.行李之往来,共其乏困 B.以其无礼于晋,且贰于楚也

C.越国以鄙远,君知其难也 D.所以动心忍性,增益其所不能

4.下列句子中与“以”的用法相同的两项是 ( )

A.以其无礼于晋,且贰于楚也 B.若舍郑以为东道主

C.若亡郑而有益于君,敢以烦执事 D.焉用亡郑以陪邻

5.下列句中加点词的词类活用现象,不同于其他三个的一项是 ( )

A.夜缒而出,见秦伯 B.朝济而夕设版焉

C.既东封郑,又欲肆其西封 D.越国以鄙远,君知其难也。

6.对下列句中“之”字用法归类正确的一项是 ( )

①臣之壮也,犹不如人 ②是寡人之过也 ③邻之厚,君之薄也

④行李之往来,共其乏困 ⑤阙秦以利晋,惟君图之 ⑥微夫人之力不及此

A.①③④/②⑥/⑤ B.①②/③⑥/④⑤

C.①④/②③/⑥/⑤ D.①⑤/②⑥/③④

7.下列句子的朗读节奏划分正确的一项是( )。

A.晋军/函陵 B.若/使烛之武/见秦君

C.君知其/难也 D.微/夫人/之力/不及此

8.下列文化常识的解说错误的一项是 ( )

A.春秋三传:《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》。

B.传:传述之意,主要用于解释经书,阐明经义。例如《春秋左氏传》《春秋公羊传》。

C.谥号:古代帝王、诸侯、高官大臣等人死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。

D.侯、伯:春秋时期的爵位。春秋时期有公、侯、伯\男、子五等爵位。

9.不属于晋文公退兵理由的一项是 ( )

A.因人之力而敝之,不仁。 B.秦伯说,与郑人盟。

C.失其所与,不知。 D.以乱易整,不武。

10.对本文艺术特点的分析错误的一项是 ( )

A.这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。

B.课文叙事有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

C.课文集中笔墨写郑伯劝烛之武出使,从而做到繁而不杂、层次井然。

D.整篇说辞十分讲究语言艺术,既有明确说理,又有隐晦的暗示。

二、阅读提升

(一)阅读下面的文字,完成1l~16题。

夜,缒而出,见秦伯曰:“秦、 ( http: / / www.21cnjy.com )晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻 邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有 既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之 阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

11.对下列两组加点词的意思分析正确的一项是 ( )

A.①与②相同,③与④不同。 B.①与②不同,③与④相同。

C.①与②相同,③与④也相同。 D.①与②不同,③与④也不同。

12.下列句子中“之”的用法不同于其他三个的一项是( )

A.使杞子、逢孙、杨孙戍之 B.子犯请击之

C.行李之往来,共其乏困 D.阙秦以利晋,惟君图之

13.解释下列句子中加点的词。

⑴若亡郑而有益于君 ⑵朝济而夕设版焉。

⑶不阙秦,将焉取之。 ⑷阙秦以利晋,惟君图之。

⑸既东封郑,又欲肆其西封

14.分析一下“夫晋,何厌之有”的句式特点。

15.从原文中摘一句烛之武从历史的角度离间秦晋关系的话。

16.翻译下面的句子。

⑴若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

⑵行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

(二)阅读下面的文字,完成17~22题。

管仲夷吾者,颍上人也。少时常与 ( http: / / www.21cnjy.com )鲍叔牙游,鲍叔知其贤。管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。已而鲍叔事公子小白,管仲事公子纠。及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。鲍叔遂进管仲。管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

管仲曰:“吾始困时, ( http: / / www.21cnjy.com )尝与鲍叔贾,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

鲍叔既进管仲,以身下之。子孙世禄于齐,有封邑者十余世,常为名大夫。天下不多管仲之贤而多鲍叔能知人也。

管仲既任政相齐,以 ( http: / / www.21cnjy.com )区区小齐在海滨,通货积财,富国强兵,与俗同好恶。故其称曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固。四维不张,国乃灭亡。下令如流水之原,令顺民心。”故论卑而易行。俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。

其为政也,善因祸而为福,转牧而为功 ( http: / / www.21cnjy.com )。贵轻重,慎权衡。桓公实怒少姬,南袭蔡,管仲因而伐楚,责包茅不入贡于周室。桓公实北征山戎,而管仲因而令修召公之政。于柯之会,桓公欲背曹沫之约,管仲因而信之,诸侯由是归齐。故曰:“知与之为取,政之宝也。”

管仲富拟于公室,有三归、反坫,齐人不以为侈。管仲卒,齐国遵其政,常强于诸侯。后百余年而有晏子焉。

17.下列各句中加点词语在文中的意思与现代汉语相同的一项是 ( )

A.不以为言 B.少时常与鲍叔牙游

C.鲍叔不以我为无耻 D.通货积财,富国强兵

18.选出下列加点词意义和用法不相同的一组 ( )

19.下列各句中加点词语的解释不正确的一项是 ( )

A.鲍叔终善遇之 善:很好地。

B.鲍叔遂进管仲 进:举荐。

C.生我者父母,知我者鲍子也 知:了解。

D.管仲因而令修召公之政 修:修建。

20.以下句子编成四组,全都表现鲍叔“能知人”的一组是 ( )

①鲍叔知其贤 ②管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之 ③鲍叔遂进管仲

④管仲既用,任政于齐 ⑤故论卑而易行 ⑥鲍叔既进管仲,以身下之

A.①②③ B.①③④ C.③④⑥ D.①③⑤

21.下列对原文有关内容的叙述和分析,正确的一项是 ( )

A.管仲后来家业非常富足,有“三归”“反坫”,可齐人并不认为他奢侈。管仲的子孙在齐国享受世禄,十几代都有封邑。

B.管仲早年和鲍叔经商,老是赔本,做了齐国的相之后,才慢慢展露了他的才华,他利用地处海滨的便利,发展经济,使齐国强大起来。

C.齐桓公做公子时与公子纠是对手,但他即位后却能重用公子纠的亲信管仲,可见其心胸开阔,难怪他最后能成就一代霸业。

D.鲍叔牙这个人不太优秀,但他善于识别人才,以至于在管仲被重用之后,天下人并不怎么看重管仲,而是赞美鲍叔牙能知人。

22.把文中画横线的三个句子翻译成现代汉语。

⑴管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

⑵知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

⑶天下不多管仲之贤而多鲍叔能知人也。

《烛之武退秦师》参考答案

夯实基础

1.⑴fàn ⑵yì ⑶zhuì ⑷jué ⑸qǐ ⑹páng ⑺gōng ⑻yuè

2.jǐ济南/jì同舟共济 yù参与/yǔ与人为善

3.佚之狐/昳丽/轶事 宫阙/上阕

4.⑴ “已”通“矣”,语气词。 ⑵ “共”通“供”,供给。

⑶ “说”通“悦”,高兴。 ⑷ “知”通“智”,明智。

5.⑴用绳子拴着人(或物)从上往下送。

⑵执行事务的人,是对对方的尊称。

⑶增加邻国的土地。陪,增加。邻,指晋国。

⑷使晋国获得利益。利,使动用法,使……获利。

6.⑴ 推辞/告别/推托

⑵ 边远的地方/用如动词,……当作边境,意动用法/浅陋

⑶非,没有/衰弱/稍微

7.⑴ 往,到/他们,指代秦军/助词,的/助词,用在主谓间,取消句子的独立性,不译。

⑵ 连词,表转折,却/连词,表承接/连词,表并列/连词,用在状语与中心语之间,表修饰关系,可译为“地”

⑶ 假如/似乎,好像/你 ⑷ 它的,代词/表商量语气/郑国,代词

⑸拿,介词/用,介词/因,介词

8.⑴左右办事的人,文中是对对方的敬称。 ⑵东方道路上的主人。

⑶出使的人。 ⑷是两个词,代词“夫”与名词“人”,合起来的意思是:“那人”。

⑸离开。

9.⑴①军:名词作动词,驻扎。

②夜:名词作状语,在夜里。

③东,名词作状语,在东边。封,名词使动用法,使……成为边界。

⑵①鄙,意动用法,把……当作边邑。远,形容词作名词,远方的郑国。

②乏困:形容词用作名词,缺少的东西。

⑶①阙:动词的使动用法,使……减少。

②赐:动词用作名词,恩惠。

③亡:动词的使动用法,使……灭亡。

10.⑴①“也”表判断。句意是:邻国的实力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

②否定判断句。句意是:用纷争混乱代替原来的联合一致,这是不勇武的。

③“是”意为“这”作句子主语,以名词性短语作谓语。

⑵①状语后置:正常语序是:以其于晋无礼,介词结构“于晋”作状语。

②状语后置:介词结构“于楚”做动词“贰”的状语,应是:且于楚:贰也。

③介词结构后置,应说:佚之狐于郑伯言。

④介词结构后置,应说:若亡郑而于君有益。

⑤宾语前置:“何…之有”,宾语前置的标志之一。

⑶①省略主语“烛之武”。句意是:烛之武应许了他。

② “以”后省略了宾语“之”<代亡郑的事)。句意是:冒昧地拿此事麻烦您。

⑷①“焉……”可翻译为“为什么要……”,“何必……”

②“夫……何……”可翻译为“……怎么……”

11.《左氏春秋》 《春秋左氏传》 春秋 左丘明

读写探究

一、翻译自查

二.文本探究

1.〔明确〕文章第2段对秦伯的说辞最具说服力。

①秦晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事?

——单刀直入,先言“郑既知亡”,使之解除戒意,既而设身处地,站在对方立场上,替对方的利害着想。一下子缩短了二者的距离,可谓出言不凡!

②越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?

——再言亡郑无益。

③邻之厚,君之薄也。

——三言亡郑有害。

④若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

——继言舍郑有益于秦。

⑤且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

——纵观历史,历数晋国言而无信。

⑥夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

——展望未来,预言晋将阙秦。

⑦阙秦以利晋,唯君图之。

——摆事实,讲道理,提请秦伯定夺。最终使“秦伯说,与郑人盟”,解了郑围。

〔点拨〕这种点评式赏析,可使学生认识烛之武高 ( http: / / www.21cnjy.com )妙的劝说艺术:一是援古例今。有历史的回顾,有现实的分析;二是善于作比,本意是为保全郑国,言语上处处为秦国打算。从反面强调亡郑结果,只能使“邻厚”“君薄”;从正面陈说保全了郑国,对秦不仅无害,反而“利秦”,便于“取晋”。三是语言得体。本是求人,却不卑不亢,高屋建瓴,语重心长,迫使对方就范。可谓有理有利有节有体,从而出色完成了游说使命。

2.〔明确〕文章虽短,在人物塑造上却颇具匠心。

文章第1段写国难当头,烛之武不顾年迈体衰,愿受君命,出使秦营,危难之际,突出一个“义”字。

“夜缒而出”,寥寥四字,用语简洁,内涵丰富,有场景,有动作,便将垂垂老矣的烛之武形象跃然纸上,真真切切突出一个“勇”字。

至于面见秦君,一番慷慨陈辞,言简意赅,实实在在体现一个“智”字。——大义大勇大智。《左传》善于通过人物语言,揭示人物性格,由此可见一斑。

能力提升

1.B。解析:B项中的“缒”应读“zhuì。

2.C。解析:A项,“已”通“矣”;B项,“共”通“供”;D项,“说”通“悦”。

3.C。解析:C项“其”是远指代词,可译为“那”,而其余A、B、D三项均为第三人称代词。

4.BC。解析:两者都是介词,意为“拿、把”。

5.D。解析:意动用法,其他三项是名词作状语。

6.A。解析:①③④用于主谓之间,取消句子的独立性。②⑥助词“的”。⑤代词。

7.B。解析:A项,“军”的意思“驻扎”,故 ( http: / / www.21cnjy.com )应“晋/军函陵”;C项,为主谓短语作宾语,故应“君/知其难也”;D项,“之”为结构助词,故“之”前不能停顿。

8.D。解析:D项中“子”应在“男”前。

9.B。解析:此项不是理由,而是结果。

10.C。解析:本文重点写的是烛之武说服秦伯撤兵。

11.D。解析:①“封”。名词作动词,“作为疆界”;②“封”,名词。边界。③“鄙” 名词动用,“作为边界”;④“鄙”,名词,“边界”。

12.C。解析:C项“之”的用法是“取消句子独立性”,而A、B、D三项均为代词。

13.⑴表承接的连词 ⑵渡河 ⑶哪里 ⑷考虑、思考 ⑸ 相当于“……以后”。

14.此句为倒装句中的宾语前置句。为了强调宾语“何厌”,用提宾助词“之”将它提到动词“有”的前边。这句的意思是:晋国有什么满足的呢

15.且君尝为晋军赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉。

解析:这里指秦穆公曾派兵护送晋文公回国的事。

16.(1)如果灭亡郑国对您有好处,那么,可以冒昧地请您出兵攻打郑国。

(2)秦国使者往来经过郑国,郑国可以供给他们缺少的东西,这对您也不是害处。

17.C。解析:A项,今义: ( http: / / www.21cnjy.com )认为;文中意:因此做什么。B项,今义:经常,一个词;文中是两个词,“……的时候”,常常。C项,古今相同,不知耻辱。D项,今义:法定的通用货币;文中意:流通货物。

18.B。解析:A项,均为代词, ( http: / / www.21cnjy.com )代管仲,可译为“他”。B项,第一个“于”为介词,意为“与”;第二个“于”为介词,意为“在”。C项,均为转折连词。D项,均为句尾语气词,不译。

19.D。解析:D项,修:修复,修治。

20.A。解析:④句是对管仲境遇的一般陈述,⑤句是表现管仲的政治才能。

21.C。解析:A项,应为“鲍叔的子孙在齐 ( http: / / www.21cnjy.com )国享受世禄”;B项,文中无“老是赔本”之意;D项,“鲍叔牙这个人不太优秀”缺乏依据.“天下人并不怎么看重管仲”也不恰当。

22.(1)管仲既被录用,在齐国执掌政事,齐桓公因此称霸,多次会盟诸侯,安定天下,这全是管仲的谋略。

(2)知道我不为小节感到羞耻,却为功名不能在天下显扬感到羞耻。

(3)天下人不赞美管仲的贤明而赞美鲍叔能识别人才。

参考译文:

管仲,名叫夷吾,是颍上人。他年轻时常常 ( http: / / www.21cnjy.com )和鲍叔牙交往,鲍叔知道他很有才干。那时管仲家境贫寒,(分财利时)他时常欺负鲍叔牙,而鲍叔却始终好好地对待他,并不因此而说他的坏话。后来,鲍叔侍奉齐国的公子小白,管仲侍奉公子纠。等到小白立为桓公以后,公子纠死了,管仲被囚车送到齐国。鲍叔牙就向桓公举荐管仲。管仲被重用之后,在齐国执政,桓公以此成就霸业,多次会合诸侯,一举匡正天下,都是管仲的计谋。

管仲说:“我当初贫困的时候,曾经同 ( http: / / www.21cnjy.com )鲍叔一起做生意,分钱财时,往往自己多分,鲍叔却并不认为我贪财,因为他知道我家里穷。我曾经为鲍叔谋划事情,结果却弄得更加困窘,鲍叔却并不认为我愚笨,因为他知道时运有顺利和不顺利的时候。我曾经三次做官又三次被国君免职,鲍叔却并不认为我没才干,因为他知道我没遇到好时机。我曾经三次参加战斗三次逃跑,鲍叔却并不认为我怯懦,因为他知道我有个老母。公子纠败亡,召忽为他而死,我却宁愿被囚禁,甘心受屈辱,鲍叔却并不认为我没有羞耻之心,因为他知道我不以小节为可羞而以不能在天下显扬功绩和名声为耻辱。生养我的人是父母,真正了解我的人是鲍叔啊。”

鲍叔推荐管仲担任宰相以后,自己情愿位居管仲之下。他的子孙世世代代在齐国享受俸禄,得到封地的人有十几代,常常是有名的大夫。天下的人不称赞管仲的贤能,却称赞鲍叔能够了解人。

管仲执掌国政担任齐国的宰相以后, ( http: / / www.21cnjy.com )他凭借着地处海滨的小小齐国,流通货物,积贮财富,使国家富足,军队强盛,处理事情能跟老百姓同好恶。所以他说:“仓库储备充实了,老百姓才能懂得礼节;衣食丰足了,老百姓才能分辨荣辱;国君如果能遵守法度,六亲就会和睦团结。”“礼、义、廉、耻这四大纲纪不能发扬,国家就要灭亡。”“发布命令要像流水的源头,让它顺应民心。”所以管仲所讲的道理很浅显,但很容易实行。老百姓所要求的,管仲就顺应民心给予他们;老百姓所反对的,管仲就顺应民心废除它。

管仲处理国家的政事,善于利用祸事而变为 ( http: / / www.21cnjy.com )好事,使失败转化为成功。他重视事情的轻重缓急,慎重地进行权衡比较。齐桓公的确是因少姬之事发怒才南下袭击蔡国的,而管仲却趁机去攻打楚国,责备楚国不向周王室进贡包茅。桓公确实是向北出兵攻打山戎的,而管仲却趁机责令燕国整治实施召公时的政令。齐桓公在柯地与鲁国会盟,后来又想背弃亲口允诺曹沫归还汶阳之田的盟约,而管仲却趁机规劝桓公履行条款从而使天下人都相信齐国,因此诸侯都归附齐国。所以说:“懂得给予就是为了更好地取得的道理,这是治理国家的法宝。”

管仲的富有可以同国君相比,他建筑了三归台,堂上设立了放置酒杯的坫,可是齐国人并不认为他奢侈。管仲死后,齐国继续推行他的政令,时常比别的诸侯都强大。此后过了百余年齐国又出了个晏子。

( )

( )

( )

( )

佚

昳

轶

阙

阕

辞曰:臣之壮也,犹不如人

停数日,辞去

不辞劳苦

⑴

顾不如蜀鄙之僧哉

越国以鄙远,君知其难也

肉食者鄙,未能远谋

⑵

微夫人之力不及此

自秦孝公以来,周室卑微,诸侯相兼

见其发矢十中八九,但微颔之

⑶

⑴

若舍郑以为东道主

山有小口,仿佛若有光

余悲之,且曰:若毒之乎

⑶

⑵

君知其难也

吾其还也

以其无礼于晋

⑷

敢以烦执事

以乱易整

以其无礼于晋

⑸

朝济而夕设版焉

夜缒而出

黑质而白章

吾恂恂而起

辍耕之垄上

子犯请击之

是寡人之过也

臣之壮也

③越国以鄙远

④蜀之鄙有二僧

①既东封郑

②又欲肆其西封

A.

B.

C.

鲍叔知其贤

其为政也

管仲富拟于公室

乃设九宾礼于庭

吾尝为鲍叔谋事而更穷困

其家甚智其子,而疑邻人之父

公子纠死,管仲囚焉

寒暑易节,始一反焉

D.