第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(29张PPT)-2024-2025学年统编版(2024)七年级历史上册

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(29张PPT)-2024-2025学年统编版(2024)七年级历史上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-08 08:32:58 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第19课 北魏政治和北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

课程标准:了解三国两晋南北朝时期的政权更迭,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点。

1.通过阅读教材,了解淝水之战,北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融等基本史实,思考并认识历史发展的必然性。(唯物史观、时空观念)

2.通过学习,理解人心向背是决定战争胜负的重要因素,知道凡是符合历史发展趋势和人民愿望的改革,总能起到推动社会发展的积极作用。(唯物史观、历史解释)

3.分析民族交融的表现,提高分析历史问题的能力。(历史解释)

4.通过学习民族大交融,培养民族平等意识。(历史解释)

重点:淝水之战,北魏孝文帝改革,北方地区的民族交融。

难点:理解北魏孝文帝改革对民族交融产生的重要影响,认识民族交融符合历史发展潮流。

核心素养目标

导入新课

五十六个星座五十六只花 五十六族兄弟姐妹是一家 五十六种语言汇成一句话 爱我中华爱我中华爱我中华 嘿罗嘿罗嘿罗嘿罗嘿……

我国五十六个民族亲如一家,共同繁荣发展。然而,在这五十六个民族中,为什么没有历史上出现过的匈奴、鲜卑等民族呢?他们到哪里去了呢?

歌曲《爱我中华》:

一、淝水之战

1、背景

376年前秦苻坚统一黄河流域

前秦

东晋

对峙

东晋十六国形势图

4世纪后期,氐族人苻坚建立的前秦政权基本统统一黄河流域,重用汉人王猛进行改革,使国势日渐强盛。

东濒大海,南抵汉水,西至龟兹,北达沙漠,与南方的东晋形成对峙的局面。

西

晋

280-316年

十六国(304-439)

东晋(317-420)

南方

北方

前秦崛起:

4世纪后期,氐族苻坚建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。

秦王苻坚统一北方后,决定大举南下,荡平江南,消灭东晋,统一中国。

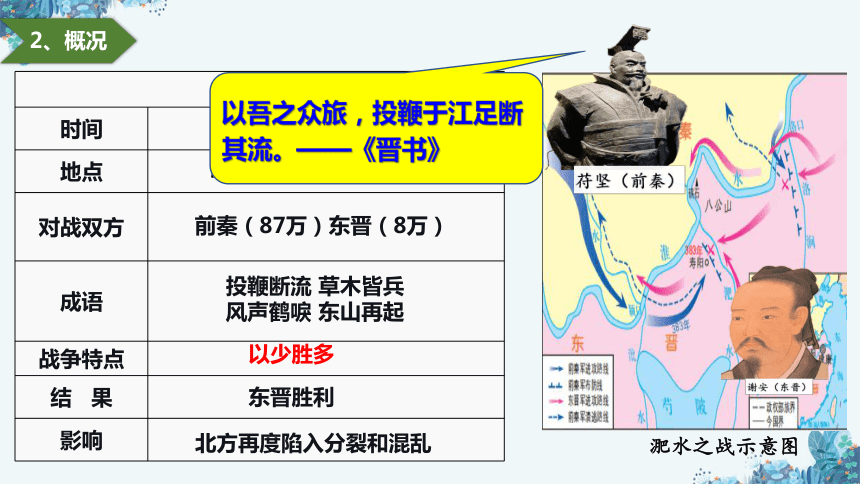

2、概况

淝水之战示意图

淝水之战

时间

地点

对战双方

成语

战争特点

结 果

影响

383年

前秦(87万)东晋(8万)

淝水

投鞭断流 草木皆兵

风声鹤唳 东山再起

东晋胜利

以少胜多

北方再度陷入分裂和混乱

以吾之众旅,投鞭于江足断其流。——《晋书》

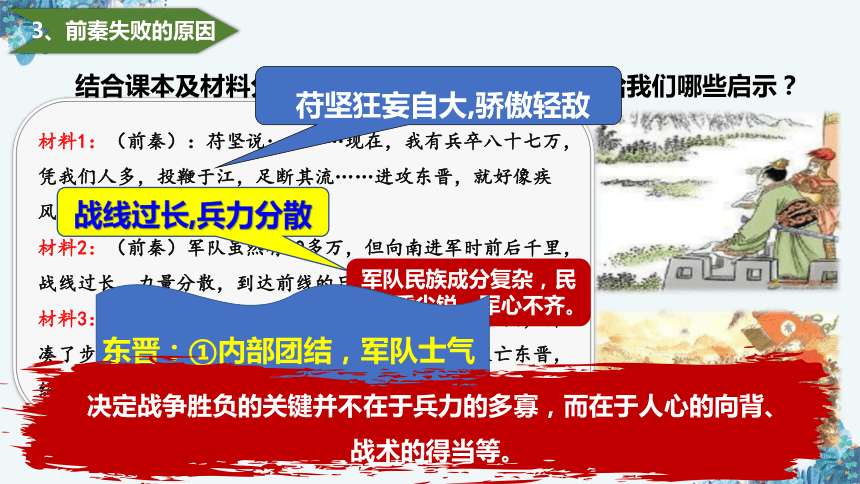

3、前秦失败的原因

结合课本及材料分析前秦失败的原因,并说说带给我们哪些启示?

材料1:(前秦):苻坚说:“……现在,我有兵卒八十七万,凭我们人多,投鞭于江,足断其流……进攻东晋,就好像疾风扫秋叶一样。”

材料2:(前秦)军队虽然有80多万,但向南进军时前后千里,战线过长,力量分散,到达前线的只有30万。

材料3:(前秦)苻坚不顾上下反对,强征各族人民当兵,拼凑了步兵60余万、骑兵27万,浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国。”

苻坚狂妄自大,骄傲轻敌

战线过长,兵力分散

军队民族成分复杂,民族矛盾尖锐,军心不齐。

东晋:①内部团结,军队士气高涨②采取正确的战略战术。

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等。

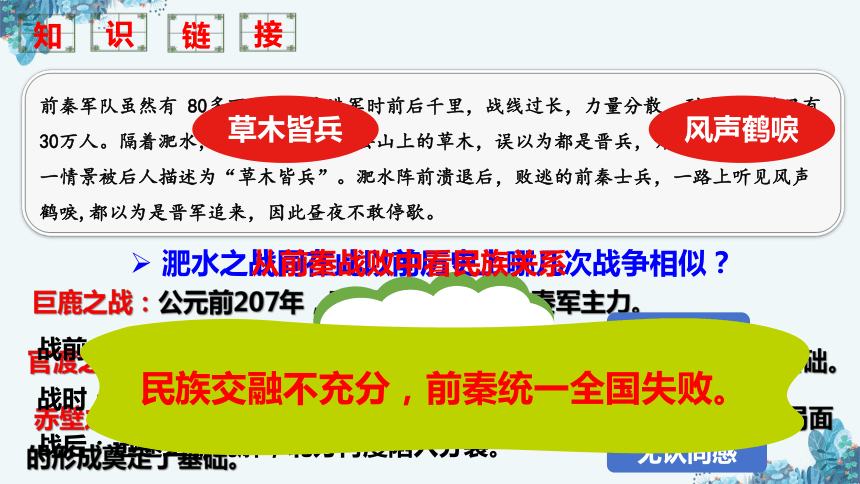

前秦军队虽然有 80多万,但向南进军时前后千里,战线过长,力量分散,到达前线的只有30万人。隔着淝水,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这一情景被后人描述为“草木皆兵”。淝水阵前溃退后,败逃的前秦士兵,一路上听见风声鹤唳,都以为是晋军追来,因此昼夜不敢停歇。

知

识

链

接

草木皆兵

风声鹤唳

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战:公元前207年,项羽以少胜多打败秦军主力。

官渡之战:200年,曹操以少胜多打败袁绍,从而奠定了统一北方的基础。

赤壁之战:208年,孙权、刘备联军以少胜多打败曹操,为三国鼎立局面

的形成奠定了基础。

以少胜多

从前秦战败中看民族关系

战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万。

无意愿

战时:军队阵脚大乱,一溃而不可收拾。

无斗志

战后:迅速土崩瓦解,北方再度陷入分裂。

无认同感

民族交融不充分,前秦统一全国失败。

二、北魏孝文帝改革

1、背景

4世纪后期,鲜卑拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。到北魏统一北方时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

民族 生产 方式 生活 方式 政治 制度 文化

汉族 以农耕 为主 定居 比较完备 先进

北魏 鲜卑族 以游牧 为主 逐水草 而居 相对落后 相对

落后

①北魏社会、经济、文化落后

北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏境内以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。

——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

②民族矛盾、社会矛盾尖锐

但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。

——魏收《魏书·列传》

2、北魏孝文帝改革

北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行改革,建立了一系列制度,推动了鲜卑人汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

拓跋宏北魏第七位皇帝。5岁即位,杰出的政治家、改革家。民族交融的推手。

“(魏孝文帝)雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲……史传百家,无不该涉。善谈庄、老,尤精释义。……有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”

移风易俗、学习汉族先进文化

内

容

①迁都洛阳

孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书·任城王传》

根据材料,说一说孝文帝为什么要迁都洛阳?

材料一:(平城春天)野无青草,……“饿死衢[qú]路,无人收识”。

——《魏书·高祖纪》

材料二:此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。

——(北齐)魏收《魏书》

①平城位置偏北,不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化。

②平城经济落后,粮食供应困难。

③平城中鲜卑贵族保守势力强大。

A.平原地带易于防守 B.平原地带有利于发展农业

C.远离边疆外族的侵扰 D.接近河流运输便利

公元493年,孝文帝以征伐南齐为名,亲自带领30万步骑兵南下。那个时候,正好是秋雨绵绵,足足下了一个多月,道路泥泞不堪,行军异常艰苦。当到达洛阳时,贵族们纷纷的阻拦孝文帝不要继续南征了。孝文帝说:“我们兴师动众,如果半途而废,那岂不是要让后辈人耻笑吗?好,既然大家反对再往南去攻打南齐,要不我们就把国都迁到这里,你们看怎么样?”贵族们面面相觑,但为了不再南征,最终只好同意迁都了。公元994年,北魏迁都洛阳。

主要的目的是学习汉族的先进文化

②说汉语

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。 ——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 ——《资治通鉴》

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

③穿汉服

以汉服代替鲜卑服。

北魏文官俑

胡服

鲜卑服饰俑

汉族服饰俑

特点:窄袍小袖,上衣下裤,左衽(前襟向左掩)

特点:宽袍大袖,上衣下裳,右衽(前襟向右掩)

④改汉姓

鲜卑姓 汉姓

拓跋氏 元

拔拔 长孙

丘穆陵 穆

步六孤 陆

独孤 刘

贺楼 楼

孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么

减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。

⑤与汉人通婚

改鲜卑姓为汉姓。

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

孝文帝大力提倡鲜卑人与汉人通婚。为了使鲜卑贵族懂得门第的重要性,他带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫,并亲自为六个弟弟聘室,六个王妃中,除次弟之妻出于鲜卑贵族外,其余都是中原的著名汉族大士族。通过这种联姻把两族统治者的利益和命运紧密联系在一起,以巩固统治。

想一想:这种姻亲关系对北魏的统治有什么好处呢

把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。血统的交融,加速了鲜卑的汉化。

⑥采用汉族制度、法律(习汉制)。

性

质

一场少数民族的封建化改革

所谓“封建化”,即:经济形态上:游牧经济向农耕经济转变,确立封建土地所有制;政治文化上:学习封建社会的政治、思想上层建筑。

特

点

①以汉化为核心②全面改革③自上而下

材料一 北魏时期的洛阳是一座繁华的都城,城内有很大的市场,从四面来的商人汇集这里,交流着来自不同地方的物品,他们中有很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,……从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

材料二 孝文帝改革以后,南朝官员陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌,感慨的说:以前以为长江以北都是落后的异族风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。 ——皆译自(北魏)杨衒(xuàn)之《洛阳伽蓝记》

影

响

积极:①缓解了鲜卑族与汉族之间的矛盾,促进了北魏政权的封建化,顺应了民族交融的历史趋势,促进了北方地区的民族交融。②增强了北魏的实力,同时也推动了中原地区经济文化的发展,为隋唐重归统一创造了条件。

消极: 移植门阀士族制度,给了他们滋生腐化的肥沃土壤,激化了社会矛盾与冲突,全盘汉化为北魏灭亡埋下伏笔。

民族交融日常化

民族交融形象化

民族交融认同化

民族交融长期化

民族交融仪式化

民族交融制度化

说汉语:

穿汉服:

改汉姓:

通汉婚:

习汉礼:

用汉制:

措施:

表面看来,孝文帝的改革,使拓拔族失去了自己的语言,改变了自己的民族传统习惯,丧失了自己的民族特征,但作为部落首领,他完成了祖先的遗愿,使整个拓跋鲜卑彻底融入华夏文明之中,实现了中国历史上又一次民族大融合。正是有了这样一次民族大融合,才使得华夏民族的发展犹如滔滔江水奔流不息。

——卜宪群《中国通史(大字本)秦汉魏晋南北朝》

孝文帝改革成功原因

改革顺应了时代潮流(根本原因);

符合统治者巩固统治的需要;

符合民族融合趋势和各族人民的愿望;

孝文帝的胆略和卓越见识,冲破阻力,毅然改革

拓展:如何评价孝文帝

①北魏孝文帝是我国历史上杰出的封建皇帝,是少数民族政治家和改革家;(地位)

②他进行的改革顺应了历史发展潮流。迁都洛阳,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力;(正)

③但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,是最终导致鲜卑族分裂和消亡的原因之一。(反)

拓展延伸

比较:商鞅变法和北魏孝文帝改革的异同

项目 商鞅变法 北魏孝文帝改革

不同点 侧重点

目的

内容

特点

相同点

启示

富国强兵

制度更新、迁都和移风易俗

实现富国强兵,在兼并战争中取得优势

缓和社会矛盾,改变鲜卑族的落后局面

法令体现创新

模仿汉制,促进汉化

都顺应了历史发展潮流,都符合当时实际,都促进了政权的封建化,都遭到守旧势力的反对和阻挠,结果都取得了成功

政治、经济、军事

迁都洛阳、汉化措施

改革要顺应历史发展的潮流,要有利于百姓,要不畏强权,要创新

三、北朝政权更替

1、更替

北魏在中原建立政权后,在北方设立六个军镇,以抵御北方柔然的南下。北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。

六镇镇将多是鲜卑等族的贵族,一般官吏也多是鲜卑人或中原强宗子弟,他们戍边求勋,本来升迁很快。柔然衰弱和都城南迁后,他们不再受到重视,出路狭窄起来。他们把这种对自己不利的情况,看做是迁都和改革旧俗的结果,因此有些人也对北魏统治者心怀不满。

——翦伯赞《中国史纲要上册》

在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。东魏后被齐取代,史称北齐。西魏后被周取代,史称北周。

六镇起义是南北朝时期的北魏正光四年(523年)北方六镇(沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇)戍卒和各族人民发动的反抗北魏王朝统治的大起义。

2、局部统一

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

北齐和北周示意图

东魏和西魏示意图

北周(557年—581年)是中国历史上南北朝的北朝之一,由西魏权臣宇文泰奠定国基,由宇文觉在宇文护的拥立下正式建立。又称后周(五代以后鲜用,避免与郭威建立的周朝混淆)、宇文周。历五帝,共二十四年。

结合所学,绘制三国两晋南北朝政权示意图。

东汉

三国

魏

吴

蜀

西晋

266-316

十六国

(前秦统一北方)

东晋

317-420

383年淝水之战

隋完成统一

灭

北魏

灭

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

南朝(420-589)

东魏

北齐

西魏

北周

四、北方地区的民族交融

概

念

解

析

民族交融:指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

合作探究:阅读课本,找到这一时期民族交融有哪些具体表现并完成表格。

交融领域 民族交融表现

①生产生活

②政治制度

③文化艺术

④民族心理

生产生活方面

魏晋墓葬壁画《宴饮图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族学习胡床、胡凳

(1)北方各族:向汉族学习农业技艺,逐渐由畜牧业转变为农业。

(2)汉族:学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

魏晋墓葬壁画《耕牛图》

魏晋墓砖画《采桑图》

政治制度方面

北魏经典拓碑

实行汉族君主专制制度

十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

十六国族属表

这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

思想文化方面

北朝乐府《木兰诗》

汉人演奏少数民族乐器图

胡旋舞

北魏书法

内迁各族学习汉族文化;北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

敦煌飞天乐舞壁画

民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

民族心理方面

材料1:“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服。昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。”

——《魏书·序纪》

材料2:全部北朝史中凡关於胡汉之问题,实一胡化汉化之问题,而非胡种汉种之问题,当时之所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类者是也。

——陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

随着经济、文化的交流与融汇,各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族隔阂与偏见减少。

影响:

材料1:这一民族大融合,固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——王仲荤《魏晋南北朝史》

材料2:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,……遂能别创空前之世局。——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;

(2)并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

问题思考:魏晋南北朝时期为什么会出现民族大交融的高潮?

各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上各民族相互学习;政治制度上少数民族学习汉族君主专制;思想文化上少数民族学习汉族文化;社会习俗上各民族相互借鉴吸收;民族心理上民族隔阂与民族偏见逐渐减少。

展开历史长卷,从赵武灵王胡服骑射,到北魏孝文帝汉化改革;从“洛阳家家学胡乐”到“万里羌人尽汉歌”;从边疆民族习用“上衣下裳”、“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下裤”、胡衣胡帽,以及今天随处可见的舞狮、胡琴、旗袍等,展现了各民族文化的互鉴融通。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——习近平总书记在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的。我们悠久的历史是各民族共同书写的。我们灿烂的文化是各民族共同创造的。我们伟大的精神是各民族共同培育的坚持准确把握我国统一的多民族国家的基本国情,把维护国家统一和民族团结作为各民族最高利益——习近平

文化认同是民族团结的根脉,各民族在交往交流交融中共同创造着中华文化,中华文明因此而繁荣壮大、经久不衰。

铸牢中华民族共同体意识

课堂总结

第19课 北魏政治和北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

课程标准:了解三国两晋南北朝时期的政权更迭,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点。

1.通过阅读教材,了解淝水之战,北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融等基本史实,思考并认识历史发展的必然性。(唯物史观、时空观念)

2.通过学习,理解人心向背是决定战争胜负的重要因素,知道凡是符合历史发展趋势和人民愿望的改革,总能起到推动社会发展的积极作用。(唯物史观、历史解释)

3.分析民族交融的表现,提高分析历史问题的能力。(历史解释)

4.通过学习民族大交融,培养民族平等意识。(历史解释)

重点:淝水之战,北魏孝文帝改革,北方地区的民族交融。

难点:理解北魏孝文帝改革对民族交融产生的重要影响,认识民族交融符合历史发展潮流。

核心素养目标

导入新课

五十六个星座五十六只花 五十六族兄弟姐妹是一家 五十六种语言汇成一句话 爱我中华爱我中华爱我中华 嘿罗嘿罗嘿罗嘿罗嘿……

我国五十六个民族亲如一家,共同繁荣发展。然而,在这五十六个民族中,为什么没有历史上出现过的匈奴、鲜卑等民族呢?他们到哪里去了呢?

歌曲《爱我中华》:

一、淝水之战

1、背景

376年前秦苻坚统一黄河流域

前秦

东晋

对峙

东晋十六国形势图

4世纪后期,氐族人苻坚建立的前秦政权基本统统一黄河流域,重用汉人王猛进行改革,使国势日渐强盛。

东濒大海,南抵汉水,西至龟兹,北达沙漠,与南方的东晋形成对峙的局面。

西

晋

280-316年

十六国(304-439)

东晋(317-420)

南方

北方

前秦崛起:

4世纪后期,氐族苻坚建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。

秦王苻坚统一北方后,决定大举南下,荡平江南,消灭东晋,统一中国。

2、概况

淝水之战示意图

淝水之战

时间

地点

对战双方

成语

战争特点

结 果

影响

383年

前秦(87万)东晋(8万)

淝水

投鞭断流 草木皆兵

风声鹤唳 东山再起

东晋胜利

以少胜多

北方再度陷入分裂和混乱

以吾之众旅,投鞭于江足断其流。——《晋书》

3、前秦失败的原因

结合课本及材料分析前秦失败的原因,并说说带给我们哪些启示?

材料1:(前秦):苻坚说:“……现在,我有兵卒八十七万,凭我们人多,投鞭于江,足断其流……进攻东晋,就好像疾风扫秋叶一样。”

材料2:(前秦)军队虽然有80多万,但向南进军时前后千里,战线过长,力量分散,到达前线的只有30万。

材料3:(前秦)苻坚不顾上下反对,强征各族人民当兵,拼凑了步兵60余万、骑兵27万,浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国。”

苻坚狂妄自大,骄傲轻敌

战线过长,兵力分散

军队民族成分复杂,民族矛盾尖锐,军心不齐。

东晋:①内部团结,军队士气高涨②采取正确的战略战术。

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等。

前秦军队虽然有 80多万,但向南进军时前后千里,战线过长,力量分散,到达前线的只有30万人。隔着淝水,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这一情景被后人描述为“草木皆兵”。淝水阵前溃退后,败逃的前秦士兵,一路上听见风声鹤唳,都以为是晋军追来,因此昼夜不敢停歇。

知

识

链

接

草木皆兵

风声鹤唳

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战:公元前207年,项羽以少胜多打败秦军主力。

官渡之战:200年,曹操以少胜多打败袁绍,从而奠定了统一北方的基础。

赤壁之战:208年,孙权、刘备联军以少胜多打败曹操,为三国鼎立局面

的形成奠定了基础。

以少胜多

从前秦战败中看民族关系

战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万。

无意愿

战时:军队阵脚大乱,一溃而不可收拾。

无斗志

战后:迅速土崩瓦解,北方再度陷入分裂。

无认同感

民族交融不充分,前秦统一全国失败。

二、北魏孝文帝改革

1、背景

4世纪后期,鲜卑拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。到北魏统一北方时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

民族 生产 方式 生活 方式 政治 制度 文化

汉族 以农耕 为主 定居 比较完备 先进

北魏 鲜卑族 以游牧 为主 逐水草 而居 相对落后 相对

落后

①北魏社会、经济、文化落后

北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏境内以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。

——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

②民族矛盾、社会矛盾尖锐

但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。

——魏收《魏书·列传》

2、北魏孝文帝改革

北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行改革,建立了一系列制度,推动了鲜卑人汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

拓跋宏北魏第七位皇帝。5岁即位,杰出的政治家、改革家。民族交融的推手。

“(魏孝文帝)雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲……史传百家,无不该涉。善谈庄、老,尤精释义。……有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”

移风易俗、学习汉族先进文化

内

容

①迁都洛阳

孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书·任城王传》

根据材料,说一说孝文帝为什么要迁都洛阳?

材料一:(平城春天)野无青草,……“饿死衢[qú]路,无人收识”。

——《魏书·高祖纪》

材料二:此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。

——(北齐)魏收《魏书》

①平城位置偏北,不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化。

②平城经济落后,粮食供应困难。

③平城中鲜卑贵族保守势力强大。

A.平原地带易于防守 B.平原地带有利于发展农业

C.远离边疆外族的侵扰 D.接近河流运输便利

公元493年,孝文帝以征伐南齐为名,亲自带领30万步骑兵南下。那个时候,正好是秋雨绵绵,足足下了一个多月,道路泥泞不堪,行军异常艰苦。当到达洛阳时,贵族们纷纷的阻拦孝文帝不要继续南征了。孝文帝说:“我们兴师动众,如果半途而废,那岂不是要让后辈人耻笑吗?好,既然大家反对再往南去攻打南齐,要不我们就把国都迁到这里,你们看怎么样?”贵族们面面相觑,但为了不再南征,最终只好同意迁都了。公元994年,北魏迁都洛阳。

主要的目的是学习汉族的先进文化

②说汉语

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。 ——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 ——《资治通鉴》

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

③穿汉服

以汉服代替鲜卑服。

北魏文官俑

胡服

鲜卑服饰俑

汉族服饰俑

特点:窄袍小袖,上衣下裤,左衽(前襟向左掩)

特点:宽袍大袖,上衣下裳,右衽(前襟向右掩)

④改汉姓

鲜卑姓 汉姓

拓跋氏 元

拔拔 长孙

丘穆陵 穆

步六孤 陆

独孤 刘

贺楼 楼

孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么

减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。

⑤与汉人通婚

改鲜卑姓为汉姓。

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

孝文帝大力提倡鲜卑人与汉人通婚。为了使鲜卑贵族懂得门第的重要性,他带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫,并亲自为六个弟弟聘室,六个王妃中,除次弟之妻出于鲜卑贵族外,其余都是中原的著名汉族大士族。通过这种联姻把两族统治者的利益和命运紧密联系在一起,以巩固统治。

想一想:这种姻亲关系对北魏的统治有什么好处呢

把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。血统的交融,加速了鲜卑的汉化。

⑥采用汉族制度、法律(习汉制)。

性

质

一场少数民族的封建化改革

所谓“封建化”,即:经济形态上:游牧经济向农耕经济转变,确立封建土地所有制;政治文化上:学习封建社会的政治、思想上层建筑。

特

点

①以汉化为核心②全面改革③自上而下

材料一 北魏时期的洛阳是一座繁华的都城,城内有很大的市场,从四面来的商人汇集这里,交流着来自不同地方的物品,他们中有很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,……从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

材料二 孝文帝改革以后,南朝官员陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌,感慨的说:以前以为长江以北都是落后的异族风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。 ——皆译自(北魏)杨衒(xuàn)之《洛阳伽蓝记》

影

响

积极:①缓解了鲜卑族与汉族之间的矛盾,促进了北魏政权的封建化,顺应了民族交融的历史趋势,促进了北方地区的民族交融。②增强了北魏的实力,同时也推动了中原地区经济文化的发展,为隋唐重归统一创造了条件。

消极: 移植门阀士族制度,给了他们滋生腐化的肥沃土壤,激化了社会矛盾与冲突,全盘汉化为北魏灭亡埋下伏笔。

民族交融日常化

民族交融形象化

民族交融认同化

民族交融长期化

民族交融仪式化

民族交融制度化

说汉语:

穿汉服:

改汉姓:

通汉婚:

习汉礼:

用汉制:

措施:

表面看来,孝文帝的改革,使拓拔族失去了自己的语言,改变了自己的民族传统习惯,丧失了自己的民族特征,但作为部落首领,他完成了祖先的遗愿,使整个拓跋鲜卑彻底融入华夏文明之中,实现了中国历史上又一次民族大融合。正是有了这样一次民族大融合,才使得华夏民族的发展犹如滔滔江水奔流不息。

——卜宪群《中国通史(大字本)秦汉魏晋南北朝》

孝文帝改革成功原因

改革顺应了时代潮流(根本原因);

符合统治者巩固统治的需要;

符合民族融合趋势和各族人民的愿望;

孝文帝的胆略和卓越见识,冲破阻力,毅然改革

拓展:如何评价孝文帝

①北魏孝文帝是我国历史上杰出的封建皇帝,是少数民族政治家和改革家;(地位)

②他进行的改革顺应了历史发展潮流。迁都洛阳,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力;(正)

③但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,是最终导致鲜卑族分裂和消亡的原因之一。(反)

拓展延伸

比较:商鞅变法和北魏孝文帝改革的异同

项目 商鞅变法 北魏孝文帝改革

不同点 侧重点

目的

内容

特点

相同点

启示

富国强兵

制度更新、迁都和移风易俗

实现富国强兵,在兼并战争中取得优势

缓和社会矛盾,改变鲜卑族的落后局面

法令体现创新

模仿汉制,促进汉化

都顺应了历史发展潮流,都符合当时实际,都促进了政权的封建化,都遭到守旧势力的反对和阻挠,结果都取得了成功

政治、经济、军事

迁都洛阳、汉化措施

改革要顺应历史发展的潮流,要有利于百姓,要不畏强权,要创新

三、北朝政权更替

1、更替

北魏在中原建立政权后,在北方设立六个军镇,以抵御北方柔然的南下。北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。

六镇镇将多是鲜卑等族的贵族,一般官吏也多是鲜卑人或中原强宗子弟,他们戍边求勋,本来升迁很快。柔然衰弱和都城南迁后,他们不再受到重视,出路狭窄起来。他们把这种对自己不利的情况,看做是迁都和改革旧俗的结果,因此有些人也对北魏统治者心怀不满。

——翦伯赞《中国史纲要上册》

在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。东魏后被齐取代,史称北齐。西魏后被周取代,史称北周。

六镇起义是南北朝时期的北魏正光四年(523年)北方六镇(沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇)戍卒和各族人民发动的反抗北魏王朝统治的大起义。

2、局部统一

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

北齐和北周示意图

东魏和西魏示意图

北周(557年—581年)是中国历史上南北朝的北朝之一,由西魏权臣宇文泰奠定国基,由宇文觉在宇文护的拥立下正式建立。又称后周(五代以后鲜用,避免与郭威建立的周朝混淆)、宇文周。历五帝,共二十四年。

结合所学,绘制三国两晋南北朝政权示意图。

东汉

三国

魏

吴

蜀

西晋

266-316

十六国

(前秦统一北方)

东晋

317-420

383年淝水之战

隋完成统一

灭

北魏

灭

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

南朝(420-589)

东魏

北齐

西魏

北周

四、北方地区的民族交融

概

念

解

析

民族交融:指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

合作探究:阅读课本,找到这一时期民族交融有哪些具体表现并完成表格。

交融领域 民族交融表现

①生产生活

②政治制度

③文化艺术

④民族心理

生产生活方面

魏晋墓葬壁画《宴饮图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族学习胡床、胡凳

(1)北方各族:向汉族学习农业技艺,逐渐由畜牧业转变为农业。

(2)汉族:学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

魏晋墓葬壁画《耕牛图》

魏晋墓砖画《采桑图》

政治制度方面

北魏经典拓碑

实行汉族君主专制制度

十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

十六国族属表

这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

思想文化方面

北朝乐府《木兰诗》

汉人演奏少数民族乐器图

胡旋舞

北魏书法

内迁各族学习汉族文化;北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

敦煌飞天乐舞壁画

民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

民族心理方面

材料1:“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服。昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。”

——《魏书·序纪》

材料2:全部北朝史中凡关於胡汉之问题,实一胡化汉化之问题,而非胡种汉种之问题,当时之所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类者是也。

——陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

随着经济、文化的交流与融汇,各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族隔阂与偏见减少。

影响:

材料1:这一民族大融合,固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——王仲荤《魏晋南北朝史》

材料2:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,……遂能别创空前之世局。——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;

(2)并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

问题思考:魏晋南北朝时期为什么会出现民族大交融的高潮?

各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上各民族相互学习;政治制度上少数民族学习汉族君主专制;思想文化上少数民族学习汉族文化;社会习俗上各民族相互借鉴吸收;民族心理上民族隔阂与民族偏见逐渐减少。

展开历史长卷,从赵武灵王胡服骑射,到北魏孝文帝汉化改革;从“洛阳家家学胡乐”到“万里羌人尽汉歌”;从边疆民族习用“上衣下裳”、“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下裤”、胡衣胡帽,以及今天随处可见的舞狮、胡琴、旗袍等,展现了各民族文化的互鉴融通。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——习近平总书记在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的。我们悠久的历史是各民族共同书写的。我们灿烂的文化是各民族共同创造的。我们伟大的精神是各民族共同培育的坚持准确把握我国统一的多民族国家的基本国情,把维护国家统一和民族团结作为各民族最高利益——习近平

文化认同是民族团结的根脉,各民族在交往交流交融中共同创造着中华文化,中华文明因此而繁荣壮大、经久不衰。

铸牢中华民族共同体意识

课堂总结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史