人教新课标高中历史必修三第一单元第3课 宋明理学 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史必修三第一单元第3课 宋明理学 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-01 11:09:30 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。清华校训:自强不息 厚德载物 “天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”

——《易经》复旦校训:博学而笃志,切问而近思子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

——《论语》南大校训:诚朴雄伟,励学敦行“敦行”见于《礼记·曲礼上》:“博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。”山东大学校训: 气有浩然 学无止境曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

——《孟子》宋明理学第3课 探究一:何为“理”?何为“理学”?

心安理得 蛮不讲理 理所当然 天理难容 理直气壮 天理昭彰 强词夺理

理屈词穷 知书达理 通情达理 伤天害理

有理走遍天下,无理寸步难行

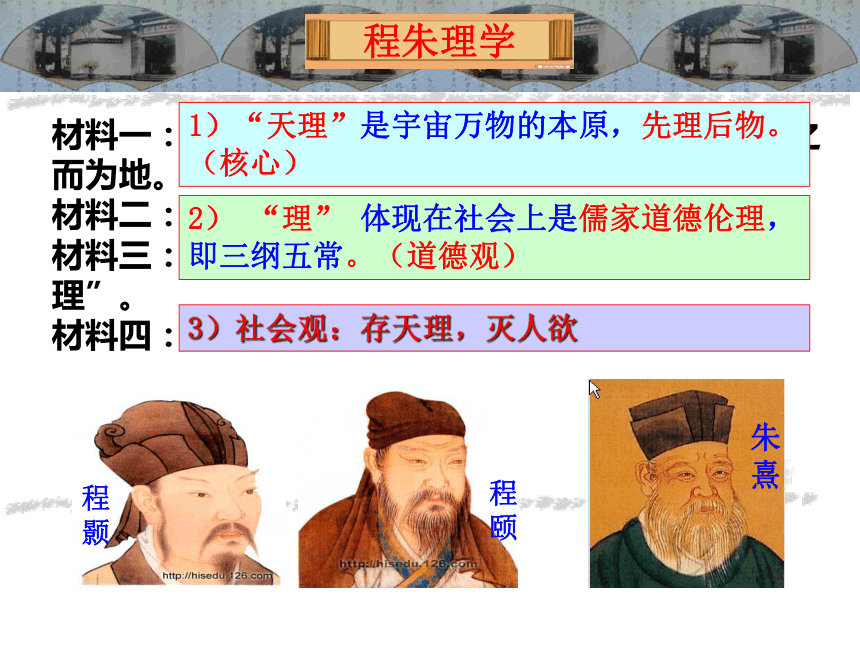

材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:人伦者,天理也。“父子君臣,天下之定理”。

材料四: “天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。

朱熹1)“天理”是宇宙万物的本原,先理后物。(核心)程朱理学2) “理” 体现在社会上是儒家道德伦理,即三纲五常。(道德观)3)社会观:存天理,灭人欲月映万川材料五:一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

----《朱子语类》

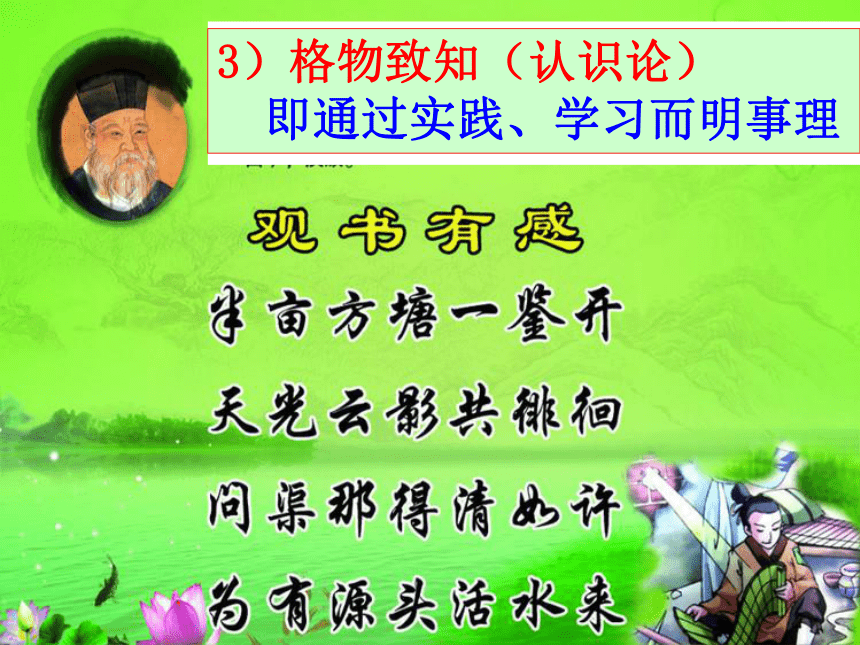

3)格物致知(认识论)

即通过实践、学习而明事理 陆王心学宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。

心皆是理,心即理也。

“发明本心”可得到天理。 陆九渊(南宋):号象山居士,心学的开创者。 1)心是宇宙万物本原(核心)2)认识论-----内心反省“心外无物、心外无事、心外无理”。 “良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”“吾 心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之。”

知是行之始,行是知之成” 1)“心外无物”“心外无理”2) 人人都有良知,良知即天理3) 认识论:提出“致良知”(核心)和

“知行合一”王守仁(明朝):号阳明先生,心学的集大成者 探究一:何为“理”?何为“理学”?

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒

学。

探究二: “理学”因何而生 ?(探究理学产生的时代背景) 材料一天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔。

——欧阳修《新五代史》材料二

(冯)道之为相,历五朝、八姓,若逆旅之视过客,朝为仇敌,暮为君臣,易面变辞,曾无愧怍,……当是之时,失臣节者非道一人。

——司马光《资治通鉴》 背景一:五代战乱,“君权神授”的观点受到冲击,士人忠君思想动摇。江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。《西游记》第四十七回孙悟空向车迟国国王说的“望你把三教归一:也敬僧,也敬道,也养育人才。我保你江山永固”。材料三背景二:儒学的正统地位受到了佛道的挑战。三教合一的趋势使儒学部分吸收了佛道的理论。 探究三: “理学”往何处去 ?(探究理学对时代和传统文化的影响)和刻本《朱熹伊洛渊源录》日本庆安2年(1649)朝鲜?木刻本《竹溪志尊贤录》和刻本《王阳明传习录》日本明治45年(1912年)贞洁牌坊的背后是血泪 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?” —清人戴震

翻开历史一查…满本都写着两个字“吃人” 。

──鲁迅——宋·张载《礼记·中庸》:“诚者天之道也,诚之者人之道也。”朱熹《四书集注·中庸注》:“诚者,真实无妄之谓,天理之本然也” 。《二程遗书》卷十八程颐:“涵养须用敬,进学则在致知。”朱熹:“敬者,主一无适之谓。” “敬者何?不怠慢、不放荡之谓也。”“敬字工夫,乃是圣门第一义。”社会人的底线,源自内心和外力的双重约束,外力表现为制度规则,而内心的约束,其实就是来自于“诚”与“敬”。

诚,“发于精诚,不欺人,不自欺。” “不欺人”源自“不自欺”,说到底,还是君子慎独,从哲学解释,归宿于道德诉求。

学习做人应守诚信,要讲这样的大道理谁都明白,但为何要“诚”?在完整的古代哲学体系里:“天理”的信徒因对“天理”怀有敬畏之心,故诚信敬意,约束自我。但对于“天理”很茫然的听者们,既不认可,也不敬畏,又有何必要谨守呢?

其中的逻辑其实不难理清,问题在于你是否有令你敬畏的信仰。

所以,“诚”为何紧随“敬”,是有缘由的。西方的宗教精神也是同样的理念:人需有敬畏之心,才可能在无外力约束的情况下,内心自省,守住底线。

“天理”也好,圣经也罢,人只有在超出自我控制的力量面前,低下头来审视自我,以此“不自欺”,以此敬畏生命、敬畏自然,以在未知面前的谦卑,来谨守道德底线。无善无恶心之体,

有善有恶意之动。

知善知恶是良知,

为善去恶是格物。心学四诀

王阳明??课堂小结宋明理学政治思想儒学家探究实质形成(特点)程朱理学评价性质:

实质:

影响:以理为核心的客观唯心主义的新儒学体系;以儒家纲常伦理维护封建专制统治的新儒学;政治:

思想:

文化教育:

民族性格特征:纲常名教束缚思想,扼杀人性。塑造了中华民族的性格特征:注重气节、道德,重视人的主观意志,

强调人的社会责任感和历史使命感。宋明儒学新发展①融合了佛道思想;②从新的角度(哲学)探究宇宙万物本原,

使儒学更思辨化、理论化;③更强调伦理道德,根本目的维护封建专制

统治;④注重个人修养和内心反省,强调人的社会

责任感和历史使命感。核心

——《易经》复旦校训:博学而笃志,切问而近思子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

——《论语》南大校训:诚朴雄伟,励学敦行“敦行”见于《礼记·曲礼上》:“博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。”山东大学校训: 气有浩然 学无止境曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

——《孟子》宋明理学第3课 探究一:何为“理”?何为“理学”?

心安理得 蛮不讲理 理所当然 天理难容 理直气壮 天理昭彰 强词夺理

理屈词穷 知书达理 通情达理 伤天害理

有理走遍天下,无理寸步难行

材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:人伦者,天理也。“父子君臣,天下之定理”。

材料四: “天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。

朱熹1)“天理”是宇宙万物的本原,先理后物。(核心)程朱理学2) “理” 体现在社会上是儒家道德伦理,即三纲五常。(道德观)3)社会观:存天理,灭人欲月映万川材料五:一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

----《朱子语类》

3)格物致知(认识论)

即通过实践、学习而明事理 陆王心学宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。

心皆是理,心即理也。

“发明本心”可得到天理。 陆九渊(南宋):号象山居士,心学的开创者。 1)心是宇宙万物本原(核心)2)认识论-----内心反省“心外无物、心外无事、心外无理”。 “良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”“吾 心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之。”

知是行之始,行是知之成” 1)“心外无物”“心外无理”2) 人人都有良知,良知即天理3) 认识论:提出“致良知”(核心)和

“知行合一”王守仁(明朝):号阳明先生,心学的集大成者 探究一:何为“理”?何为“理学”?

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒

学。

探究二: “理学”因何而生 ?(探究理学产生的时代背景) 材料一天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔。

——欧阳修《新五代史》材料二

(冯)道之为相,历五朝、八姓,若逆旅之视过客,朝为仇敌,暮为君臣,易面变辞,曾无愧怍,……当是之时,失臣节者非道一人。

——司马光《资治通鉴》 背景一:五代战乱,“君权神授”的观点受到冲击,士人忠君思想动摇。江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。《西游记》第四十七回孙悟空向车迟国国王说的“望你把三教归一:也敬僧,也敬道,也养育人才。我保你江山永固”。材料三背景二:儒学的正统地位受到了佛道的挑战。三教合一的趋势使儒学部分吸收了佛道的理论。 探究三: “理学”往何处去 ?(探究理学对时代和传统文化的影响)和刻本《朱熹伊洛渊源录》日本庆安2年(1649)朝鲜?木刻本《竹溪志尊贤录》和刻本《王阳明传习录》日本明治45年(1912年)贞洁牌坊的背后是血泪 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?” —清人戴震

翻开历史一查…满本都写着两个字“吃人” 。

──鲁迅——宋·张载《礼记·中庸》:“诚者天之道也,诚之者人之道也。”朱熹《四书集注·中庸注》:“诚者,真实无妄之谓,天理之本然也” 。《二程遗书》卷十八程颐:“涵养须用敬,进学则在致知。”朱熹:“敬者,主一无适之谓。” “敬者何?不怠慢、不放荡之谓也。”“敬字工夫,乃是圣门第一义。”社会人的底线,源自内心和外力的双重约束,外力表现为制度规则,而内心的约束,其实就是来自于“诚”与“敬”。

诚,“发于精诚,不欺人,不自欺。” “不欺人”源自“不自欺”,说到底,还是君子慎独,从哲学解释,归宿于道德诉求。

学习做人应守诚信,要讲这样的大道理谁都明白,但为何要“诚”?在完整的古代哲学体系里:“天理”的信徒因对“天理”怀有敬畏之心,故诚信敬意,约束自我。但对于“天理”很茫然的听者们,既不认可,也不敬畏,又有何必要谨守呢?

其中的逻辑其实不难理清,问题在于你是否有令你敬畏的信仰。

所以,“诚”为何紧随“敬”,是有缘由的。西方的宗教精神也是同样的理念:人需有敬畏之心,才可能在无外力约束的情况下,内心自省,守住底线。

“天理”也好,圣经也罢,人只有在超出自我控制的力量面前,低下头来审视自我,以此“不自欺”,以此敬畏生命、敬畏自然,以在未知面前的谦卑,来谨守道德底线。无善无恶心之体,

有善有恶意之动。

知善知恶是良知,

为善去恶是格物。心学四诀

王阳明??课堂小结宋明理学政治思想儒学家探究实质形成(特点)程朱理学评价性质:

实质:

影响:以理为核心的客观唯心主义的新儒学体系;以儒家纲常伦理维护封建专制统治的新儒学;政治:

思想:

文化教育:

民族性格特征:纲常名教束缚思想,扼杀人性。塑造了中华民族的性格特征:注重气节、道德,重视人的主观意志,

强调人的社会责任感和历史使命感。宋明儒学新发展①融合了佛道思想;②从新的角度(哲学)探究宇宙万物本原,

使儒学更思辨化、理论化;③更强调伦理道德,根本目的维护封建专制

统治;④注重个人修养和内心反省,强调人的社会

责任感和历史使命感。核心

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术