发酵工程 专题练 2025年高考生物一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 发酵工程 专题练 2025年高考生物一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-12-09 19:11:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

发酵工程 专题练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.鲁菜是中国八大菜系之首,十分讲究配料和调料的搭配,烹饪中常使用酱油、腐乳、味精、白酒、醋和泡菜进行调味,下列说法错误的是( )

A.白酒、味精和醋的发酵生产所需要的微生物均为真核生物

B.酱油的发酵生产经过蛋白质分解为小分子肽和氨基酸

C.腐乳发酵过程中起主要作用的微生物是黑曲霉

D.泡菜发酵后期,尽管乳酸菌占优势,但仍有产气菌繁殖,需开盖放气

2.平板接种常用在微生物培养中。下列说法正确的是( )

A.不含氮源的平板不能用于微生物培养

B.平板涂布时涂布器使用前必须进行消毒

C.接种后未长出菌落的培养基可以直接丢弃

D.利用以尿素为唯一氮源的平板能分离出合成脲酶的微生物

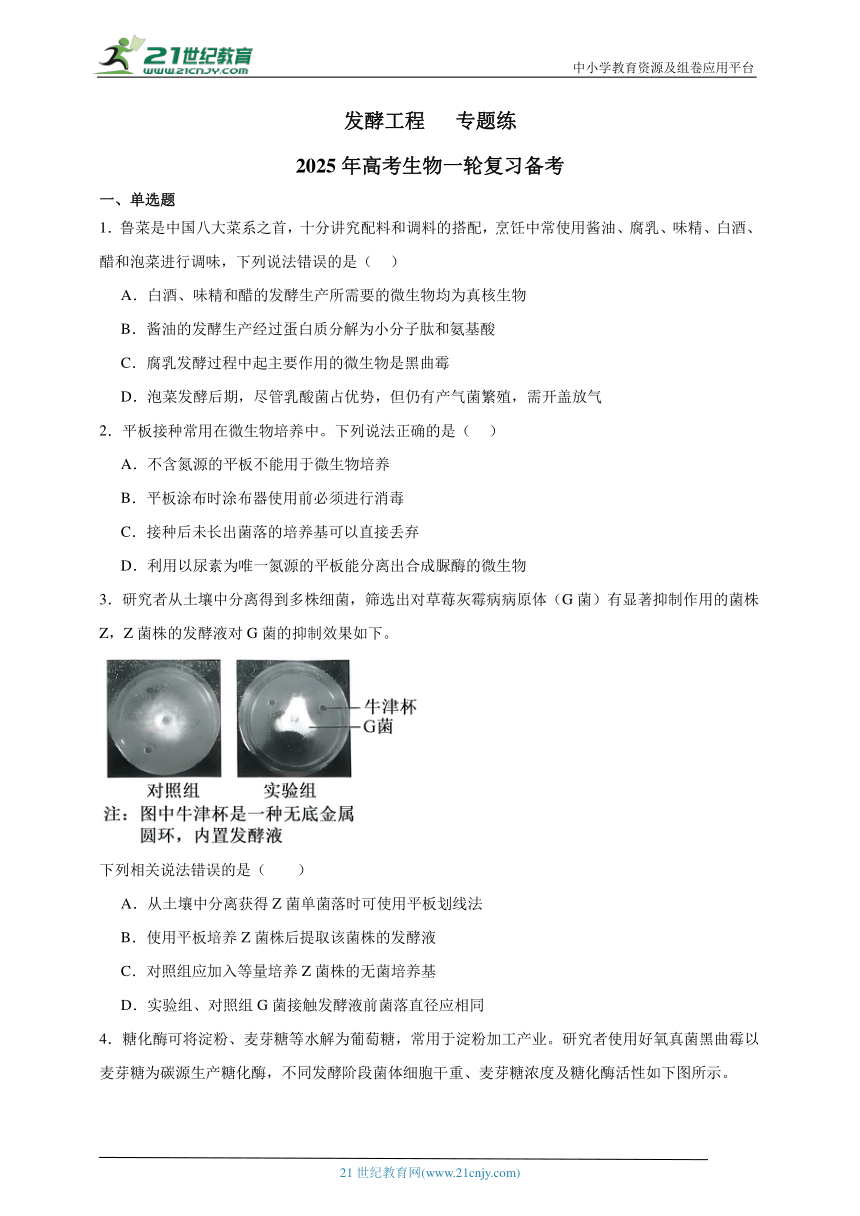

3.研究者从土壤中分离得到多株细菌,筛选出对草莓灰霉病病原体(G菌)有显著抑制作用的菌株Z,Z菌株的发酵液对G菌的抑制效果如下。

下列相关说法错误的是( )

A.从土壤中分离获得Z菌单菌落时可使用平板划线法

B.使用平板培养Z菌株后提取该菌株的发酵液

C.对照组应加入等量培养Z菌株的无菌培养基

D.实验组、对照组G菌接触发酵液前菌落直径应相同

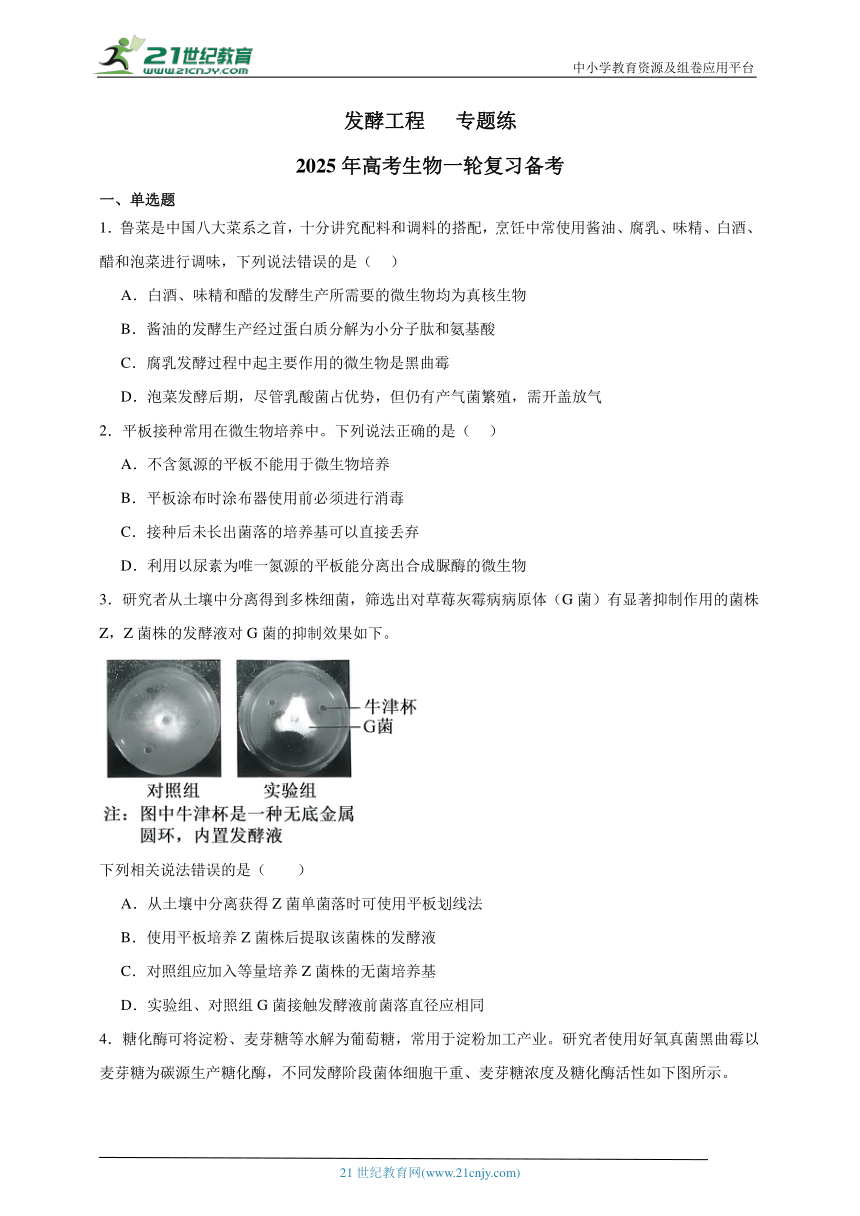

4.糖化酶可将淀粉、麦芽糖等水解为葡萄糖,常用于淀粉加工产业。研究者使用好氧真菌黑曲霉以麦芽糖为碳源生产糖化酶,不同发酵阶段菌体细胞干重、麦芽糖浓度及糖化酶活性如下图所示。

注:20h后根据发酵状态进行陆续补料

以下叙述错误的是( )

A.前20h消耗的麦芽糖主要用于菌体的生长、繁殖

B.仅需在发酵前期检测罐内溶氧量以保证菌体生长

C.20~70h糖化酶活性快速增加与菌数增加、补料有关

D.可进一步调控补料方式以期实现糖化酶产量的提高

5.原浆苹果醋的简要工艺流程为:苹果采摘→挑选清洗→破碎榨汁→酵母发酵→醋酸发酵→陈酿2年左右。下列叙述正确的是( )

A.酵母发酵结束后,改变通气条件即可进行醋酸发酵

B.工艺流程中的“酵母发酵”发生在苹果细胞的细胞质基质中

C.酿醋过程中发酵液的pH逐渐降低,与酿酒制作过程中相反

D.醋酸发酵阶段中产生的气泡量少于酒精发酵阶段

6.在制作发酵食品的学生实践中,控制发酵条件至关重要。下列相关叙述正确的是( )

A.泡菜发酵后期,尽管乳酸菌占优势,但仍有产气菌繁殖,需开盖放气

B.葡萄果皮上有酵母菌和醋酸菌,制作好葡萄酒后,可直接通入无菌空气制作葡萄醋

C.制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的2/3,制作泡菜的盐水要淹没全部菜料

D.果酒发酵时温度宜控制在18-25℃,泡菜发酵时温度宜控制在30-35℃

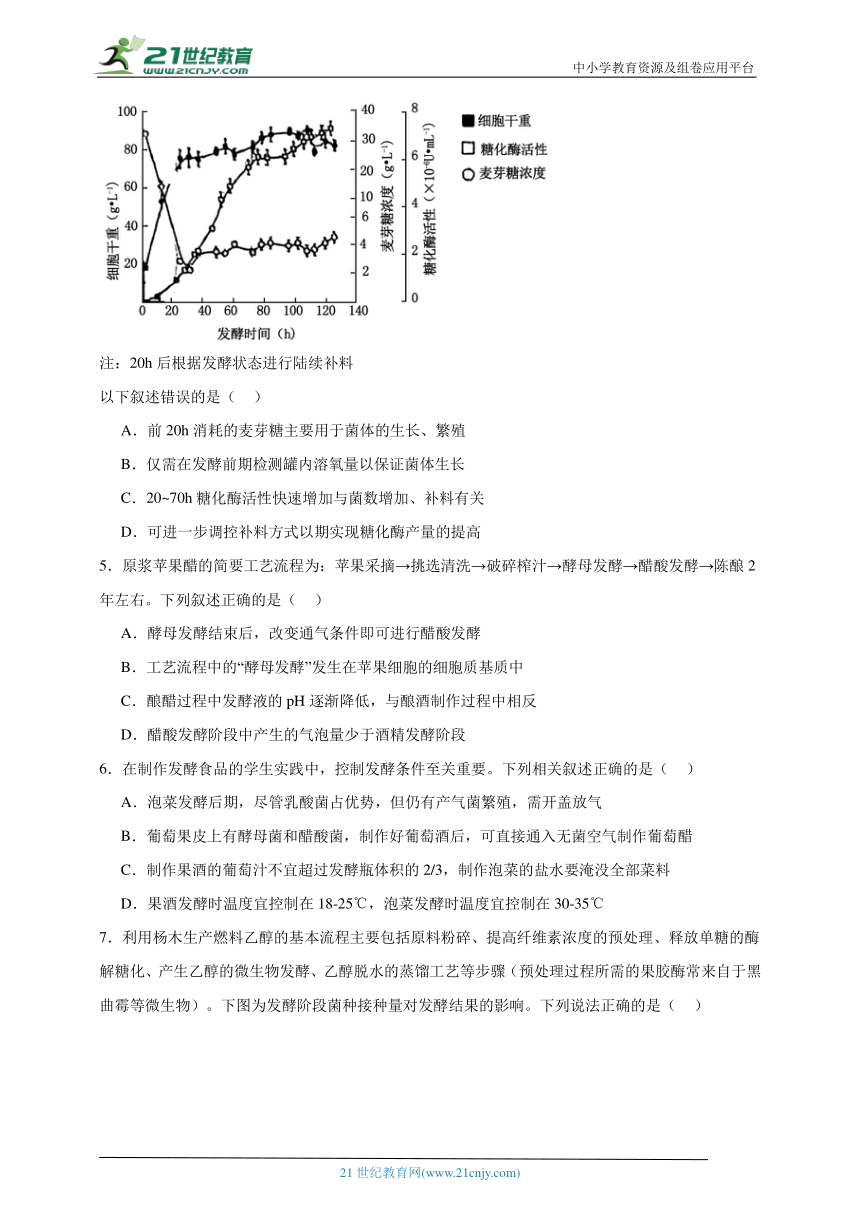

7.利用杨木生产燃料乙醇的基本流程主要包括原料粉碎、提高纤维素浓度的预处理、释放单糖的酶解糖化、产生乙醇的微生物发酵、乙醇脱水的蒸馏工艺等步骤(预处理过程所需的果胶酶常来自于黑曲霉等微生物)。下图为发酵阶段菌种接种量对发酵结果的影响。下列说法正确的是( )

A.培养黑曲霉时一般需将培养基调至酸性,果胶酶是黑曲霉分泌的一种单细胞蛋白

B.在伊红—亚甲蓝培养基上可筛选出高产纤维素酶的菌株用于酶解糖化过程

C.接种的菌种为酵母菌,当接种量为12%左右时,发酵后的酒精含量与残糖含量相等

D.接种量超过15%时酒精产量反而有所降低的原因可能是菌种生长消耗大量的糖分

8.青霉菌处在葡萄糖浓度不足的环境中时,会通过分泌青霉素杀死细菌,以保证自身生存所需的能量供应。目前已实现青霉素的工业化生产,关于该生产过程,下列说法错误的是( )

A.发酵液中的碳源不宜使用葡萄糖

B.可用深层通气液体发酵技术提高产量

C.选育出的高产菌株经扩大培养后才可接种到发酵罐中

D.青霉素具有杀菌作用,因此发酵罐不需严格灭菌

9.酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上,生长情况如图。据图分析,3种酶在该合成途径中的作用顺序为( )

A.X→Y→Z B.Z→Y→X C.Y→X→Z D.Z→X→Y

10.透明质酸(HA)是关节滑液的主要成分,若HA长链遭受攻击会被分解为短链,则关节软骨容易磨损而患上骨关节炎。科研人员通过改造谷氨酸棒杆菌获得几种工程菌生产HA,几种工程菌所产生的HA产量和分子量如下图,相关说法不正确的是( )

A.应选择工程菌株3进行扩大培养

B.工程菌接种前需要扩大培养

C.接种工程菌前培养基需要灭菌

D.发酵过程需要及时检测温度和pH

11.下述实验操作需在无菌环境条件下进行的是( )

A.将外植体接种到培养基上

B.从新鲜洋葱中粗提取DNA

C.对平板中分解尿素细菌计数

D.用PCR仪对DNA片段进行扩增

12.乙醇梭菌可利用氧化H2释放的能量,以CO和氨水等为主要原料合成乙醇、蛋白质等有机物。我国科学家利用乙醇梭菌发酵,收集发酵产物和菌体,作为燃料和饲料。以下有关叙述不正确的是( )

A.乙醇梭菌属于生态系统组成成分中的生产者

B.利用乙醇梭菌生产燃料和饲料体现了生物多样性的间接价值

C.以乙醇梭菌菌体蛋白作为饲料有助于提高能量利用率

D.使用乙醇梭菌发酵产物作为燃料有助于减少化石燃料导致的污染

13.细菌素是某些细菌产生的具有抑菌活性的多肽类物质,可代替食品防腐剂使用。研究人员将乳酸菌在液体培养基中发酵,取发酵液上清滴加到长有金黄色葡萄球菌的固体培养基的孔洞中,测定所形成的抑菌圈直径,结果如下图。下列叙述不正确的是( )

A.固体培养基孔洞中滴加的上清液体积需保持一致

B.培养约8h收获细菌素相对节约成本

C.整个培养过程中上清液的抑菌活性与乳酸菌密度呈正相关

D.细菌素进入人体肠道可以被消化酶分解,安全性较高

14.为从泡菜汁中分离出乳酸菌高产菌株,甲、乙两同学分别采用平板划线法和稀释涂布平板法获取单菌落。已知在培养基中添加碳酸钙可使培养基变浑浊,而乳酸等酸性物质可溶解培养基中的碳酸钙形成透明圈。下列说法错误的是( )

A.利用泡菜汁进行平板划线操作前无需进行稀释

B.涂布用的菌浓度应控制在30~300个/mL

C.接种后需将平板放置在无氧条件下培养

D.周围透明圈最大的菌株,产酸能力不一定最强

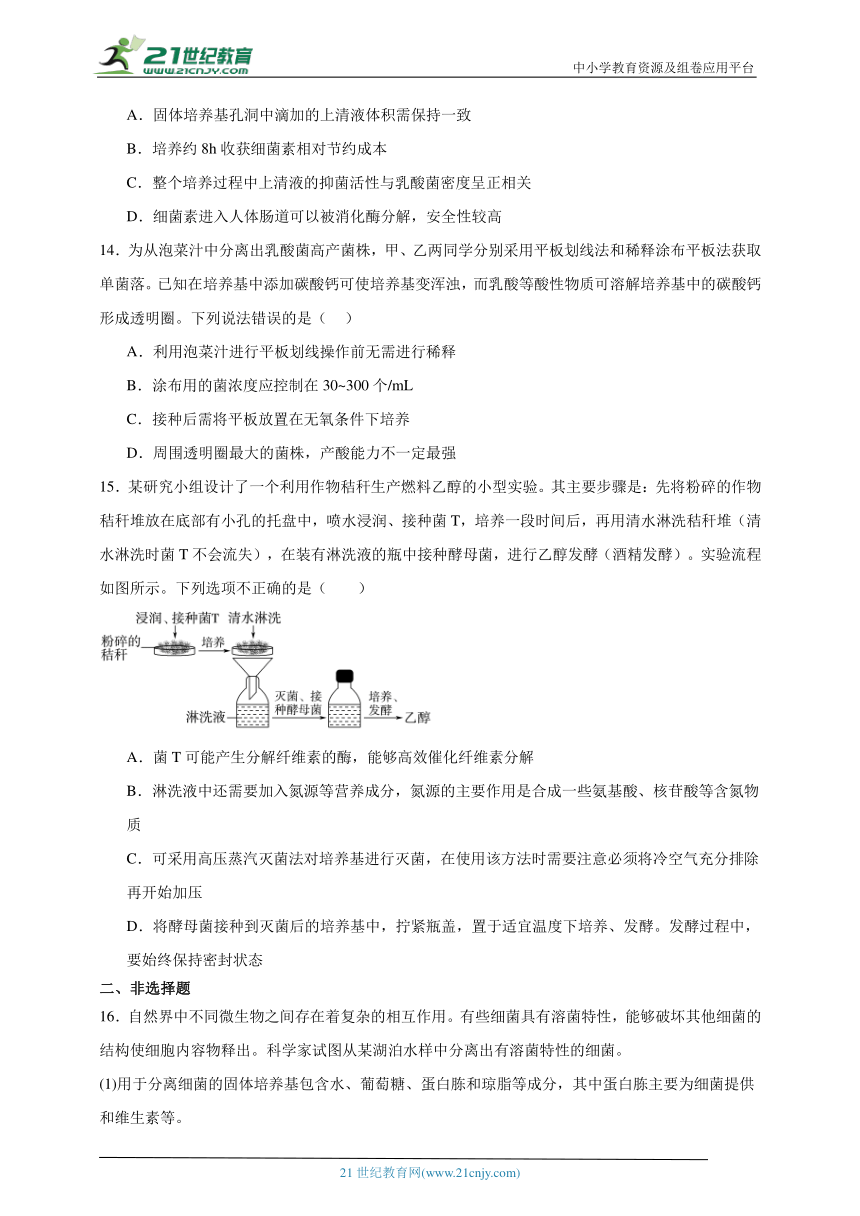

15.某研究小组设计了一个利用作物秸秆生产燃料乙醇的小型实验。其主要步骤是:先将粉碎的作物秸秆堆放在底部有小孔的托盘中,喷水浸润、接种菌T,培养一段时间后,再用清水淋洗秸秆堆(清水淋洗时菌T不会流失),在装有淋洗液的瓶中接种酵母菌,进行乙醇发酵(酒精发酵)。实验流程如图所示。下列选项不正确的是( )

A.菌T可能产生分解纤维素的酶,能够高效催化纤维素分解

B.淋洗液中还需要加入氮源等营养成分,氮源的主要作用是合成一些氨基酸、核苷酸等含氮物质

C.可采用高压蒸汽灭菌法对培养基进行灭菌,在使用该方法时需要注意必须将冷空气充分排除再开始加压

D.将酵母菌接种到灭菌后的培养基中,拧紧瓶盖,置于适宜温度下培养、发酵。发酵过程中,要始终保持密封状态

二、非选择题

16.自然界中不同微生物之间存在着复杂的相互作用。有些细菌具有溶菌特性,能够破坏其他细菌的结构使细胞内容物释出。科学家试图从某湖泊水样中分离出有溶菌特性的细菌。

(1)用于分离细菌的固体培养基包含水、葡萄糖、蛋白胨和琼脂等成分,其中蛋白胨主要为细菌提供 和维生素等。

(2)A菌通常被用做溶菌对象。研究者将含有一定浓度A菌的少量培养基倾倒在固体培养平板上,凝固形成薄层。培养一段时间后,薄层变浑浊(如图),表明 。

(3)为分离出具有溶菌作用的细菌,需要合适的菌落密度,因此应将含菌量较高的湖泊水样 后,依次分别涂布于不同的浑浊薄层上。培养一段时间后,能溶解A菌的菌落周围会出现 。采用这种方法,研究者分离、培养并鉴定出P菌。

(4)为探究P菌溶解破坏A菌的方式,请提出一个假设,该假设能用以下材料和设备加以验证(主要实验材料和设备:P菌、A菌、培养基、圆形滤纸小片、离心机和细菌培养箱) 。

17.啤酒经酵母菌发酵酿制而成。生产中,需从密闭的发酵罐中采集酵母菌用于再发酵,而直接开罐采集的传统方式会损失一些占比很低的独特菌种。研究者探究了不同氧气含量下酵母菌的生长繁殖及相关调控,以优化采集条件。

(1)酵母菌是兼性厌氧微生物,在密闭发酵罐中会产生 和CO2。有氧培养时,酵母菌增殖速度明显快于无氧培养,原因是酵母菌进行有氧呼吸,产生大量 。

(2)本实验中,采集是指取样并培养4天。在不同的气体条件下从发酵罐中采集酵母菌,统计菌落数(图甲)。由结果可知,有利于保留占比很低菌种的采集条件是 。

(3)根据上述实验结果可知,采集酵母菌时O2浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡。研究者推测,酵母菌接触O2的最初阶段,细胞产生的过氧化氢(H2O2)浓度会持续上升,使酵母菌受损。已知H2O2能扩散进出细胞。研究者在无氧条件下从发酵罐中取出酵母菌,分别接种至含不同浓度H2O2的培养基上,无氧培养后得到如图乙所示结果。请判断该实验能否完全证实上述推测,并说明理由 。

(4)上述推测经证实后,研究者在有氧条件下从发酵罐中取样并分为两组,A组菌液直接滴加到H2O2溶液中,无气泡产生;B组菌液有氧培养4天后,取与A组活菌数相同的菌液,滴加到H2O2溶液中,出现明显气泡。结果说明,酵母菌可通过产生 以抵抗H2O2的伤害。

参考答案:

1.ACD

A、白酒酿造使用的菌种是酵母菌,为真核生物;生产味精用的菌种是谷氨酸棒状杆菌,为原核生物;酿醋使用的菌种是醋酸菌,为原核生物,A错误;

B、酿造酱油以大豆为主要原料,利用产生蛋白酶的霉菌(如黑曲霉),将原料中的蛋白质水解成小分子的肽和氨基酸,然后经淋洗、调制成酱油产品,B正确;

C、腐乳发酵过程中起主要作用的微生物是毛霉,C错误;

D、乳酸菌属于厌氧菌,开盖放气会影响乳酸菌发酵,因此不能开盖放气,D错误。

2.D

A、不含氮源的平板可用于固氮菌的培养,A错误;

B、平板涂布时涂布器使用前必须浸在酒精中,然后在火焰上灼烧灭菌,这种操作属于灭菌,不属于消毒,B错误;

C、使用后的培养基即使未长出菌落也要在丢弃前进行灭菌处理,不能直接丢弃,以免污染环境,C错误;

D、脲酶可以催化尿素分解,在以尿素为唯一氮源的平板上,能合成脲酶的微生物可以分解尿素获得氮源而进行生长繁殖,但是不能合成脲酶的微生物因缺乏氮源而无法生长,因此以尿素为唯一氮源的平板能分离出合成脲酶的微生物,D正确。

3.B

A、分离菌落时既可以选用平板划线法,也可以使用稀释涂布平板法,A正确;

B、使用平板培养Z菌株后应挑取菌落,而不是提取该菌株的发酵液,B错误;

C、为排除培养基成分对实验的影响,对照组应加入等量培养Z菌株的无菌培养基,C正确;

D、实验组、对照组G菌接触发酵液前菌落直径应相同,以排除菌落直径不同带来的影响,D正确。

4.B

A、由图可知,前20h麦芽糖的浓度在下降,细胞干重快速增加,推断消耗的麦芽糖主要用于菌体的生长、繁殖,A正确;

B、由题干信息可知,研究者使用好氧真菌黑曲霉以麦芽糖为碳源生产糖化酶,所以在发酵的不同时期都要检测罐内溶氧量,B错误;

C、好氧真菌黑曲霉可以以麦芽糖为碳源生产糖化酶,所以在20~70h糖化酶活性快速增加与菌数增加、补料有关,C正确;

D、由图中信息可知,20h后根据发酵状态进行陆续补料,得到上述曲线图,所以可进一步调控补料方式以期实现糖化酶产量的提高,D正确。

5.D

A、醋酸发酵需要通入氧气,且温度比果酒发酵温度高,所以酵母发酵结束后,改变通气条件和升高温度有利于醋酸发酵,A错误;

B、果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,其场所是细胞质基质,因此工艺流程中的“酵母发酵”发生在酵母菌的细胞质基质中,B错误;

C、果醋制作过程中发酵液pH逐渐降低,果酒制作过程中产生二氧化碳,发酵液pH也逐渐降低,C错误;

“醋酸发酵”时,当糖源充足,糖将分解成醋酸且产生二氧化碳,即有气泡产生,但当缺少糖源时,酒精将转变成醋酸且不产生二氧化碳,即不产生气泡,因此醋酸发酵阶段中产生的气泡量少于酒精发酵阶段,D正确。

6.C

A、泡菜发酵过程中起作用的微生物是乳酸菌,乳酸菌是厌氧菌,泡菜发酵后期,发酵液中乳酸菌占优势,不需开盖放气,A错误;

B、果酒制作过程中,起作用的是葡萄皮上的酵母菌,酿酒过程是无氧环境。醋酸菌是好氧菌,虽然葡萄果皮上也有醋酸菌,但在酿酒时的无氧环境下醋酸菌已经死亡。且醋酸菌比酵母菌所需的最适生长温度更高。因此,制作好葡萄酒后,除了要通入无菌空气外,还要适当升温,并加入适量醋酸菌,B错误;

C、制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的2/3,是为了发酵初期让酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖,同时为了防止发酵过程中发酵液溢出。制作泡菜的盐水要淹没全部菜料,以提供无氧环境供乳酸菌进行无氧呼吸,C正确;

D、果酒发酵时温度宜控制在18~30℃,果醋发酵时温度宜控制在30~35℃,D错误。

7.D

A.培养黑曲霉时一般需将培养基调至酸性,但单细胞蛋白指微生物菌体,果胶酶不属于单细胞蛋白,A错误;

B.伊红—亚甲蓝培养基是鉴定大肠杆菌的培养基,本实验应该用刚果红培养基筛选高产纤维素酶菌株,B错误;

C.酒精发酵的菌种为酵母菌,当接种量为12%左右时,发酵后的酒精含量与残糖含量曲线有交点,但两者的纵坐标数值及单位均不同,故发酵后二者含量不同,C错误;

D.由图可知,菌种接种量为15%时对应的酒精含量达到最大值,接种量超过15%,菌种数量大,自身的生长会大量消耗反应物,导致酒精产量降低,D正确。

8.D

A、青霉菌处于葡萄糖浓度不足的环境中会通过分泌青霉素杀死细菌;提供相同含量的碳源,葡萄糖溶液单位体积中溶质微粒较多,会导致细胞失水,发酵液中的碳源不宜使用葡萄糖,乳糖是二糖,可被水解为半乳糖和葡萄糖,是青霉菌生长的最佳碳源,可以被青霉菌缓慢利用而维持青霉素分泌的有利条件,A正确;

B、青霉菌的代谢类型为异养需氧型,可用深层通气液体发酵技术提高产量,B正确;

C、选育出的高产青霉素菌株经扩大培养纯化后,才可接种到发酵罐中进行工业化生产,C正确;

D、为了防止细菌、其他真菌等微生物的污染,获得纯净的青霉素,发酵罐仍需严格灭菌,D错误。

9.A

trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体,据图可知,trpX不能为trpY和trpZ提供原料,trpY不能为trpZ提供原料,trpZ可以为trpX、trpY的生长提供原料,推测3种酶在该合成途径中的作用顺序为X→Y→Z。

10.A

A、由题意可知,应选择产生HA分子量较大,且产量较高的工程菌,所以应选择工程菌株2进行扩大培养,A错误;

B、为了获得更多的菌种,接种前需要,将菌种多次扩大培养,B正确;

C、为了避免污染,接种工程菌前培养基需要灭菌,C正确;

D、菌株的生长需要特定的温度和pH,所以发酵过程需要及时检测温度和pH,D正确。

11.A

A、将外植体接种到培养基上时必须在酒精灯火焰旁进,以避免杂菌污染,A正确;

B、从新鲜洋葱中粗提取DNA不需要在无菌条件下进行,B错误;

C、对平板中分解尿素细菌计数,统计的是已经形成的菌落,不需要在无菌环境条件下进行,C错误;

D、用PCR仪对DNA片段进行扩增不需在无菌环境条件下进行,D错误。

12.B

A、乙醇梭菌能以无机物为原料,合成有机物,属于生态系统组成成分中的生产者,A正确;

B、利用乙醇梭菌生产燃料和饲料体现了生物多样性的直接价值,B错误;

C、乙醇梭菌可利用氧化H2释放的能量,利用乙醇梭菌发酵,收集发酵产物和菌体,作为燃料和饲料,有助于提高能量利用率,C正确;

D、化石燃料燃烧会形成污染,乙醇梭菌可利用氧化H2释放的能量,以CO和氨水等为主要原料合成乙醇、蛋白质等有机物,使用乙醇梭菌发酵产物作为燃料有助于减少化石燃料导致的污染,D正确。

13.C

A、为了遵循单一变量原则,固体培养基孔洞中滴加的上清液体积需保持一致,A正确;

B、培养约8h抑菌圈直径相对较大并且对应的乳酸菌密度也较大,此时收获细菌素相对节约成本,B正确;

C、当液体培养基培养时间大于24h时,乳酸菌密度基本不变而抑菌活性会减少,C错误;

D、细菌素是某些细菌产生的具有抑菌活性的多肽类物质,进入人体肠道可以被消化酶分解,安全性较高,D正确。

14.B

A、平板划线操作中在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成单个菌落,该方法接种时不需要稀释,A正确;

B、涂布时所用菌液通常不超过0.1mL,平板上的菌落数应介于30~300个,则涂布用的菌浓度应控制在300-3000个/mL,B错误;

C、乳酸菌是厌氧菌,接种后需将平板放置在无氧条件下培养,C正确;

D、周围透明圈最大的菌株,产酸能力不一定最强,应选择透明圈与菌落直径比例最大的类型,D正确。

15.D

A、菌T能够分泌纤维素酶,纤维素酶能将纤维素最终分解为葡萄糖,因此在粉碎的秸秆中接种菌T,培养一段时间后发现菌T能够将秸秆中的纤维素大量分解,A正确;

B、培养基的主要成分:水、碳源、氮源、无机盐,其中氮源主要为合成微生物的细胞结构提供原料(微生物细胞中的含氮物质,如核酸、蛋白质、磷脂),B正确;

C、高压蒸汽灭菌法的注意要把锅内的水加热煮沸,将其中原有的冷空气彻底排除后,将锅密闭,如果高压锅内的空气未排除或未完全排除,则蒸汽不能达到饱和,蒸汽的温度未达到要求的高度,结果导致灭菌的失败,C正确;

D、果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,将酵母菌接种到灭菌后的培养基中进行酒精发酵,酒精发酵需要在无氧的条件下进行,此时拧紧瓶盖的主要目的是制造无氧环境。酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在发酵过程中密闭,所以需要根据发酵进程适时拧松瓶盖放出二氧化碳,D错误。

16.(1)氮源、碳源

(2)A菌能在培养平板中生长繁殖

(3) 稀释 溶菌圈

(4)假设P菌通过分泌某种化学物质使A菌溶解破裂

微生物的营养成分主要有碳源、氮源、水和无机盐等。微生物的培养基按其特殊用途可分为选择性培养基和鉴别培养基,培养基按其物理状态可分为固体培养基、液体培养基和半固体培养基三类。

(1)蛋白胨主要为细菌提供氮源、碳源和维生素等。

(2)将含有一定浓度A菌的少量培养基倾倒在固体培养平板上,凝固形成薄层。培养一段时间后,薄层变浑浊,表明A菌能在培养平板中生长繁殖。

(3)将含菌量较高的湖泊水样稀释后,依次分别涂布于不同的浑浊薄层上。培养一段时间后,能溶解A菌的菌落周围会出现溶菌圈。

(4)根据实验实验材料和设备,圆形滤纸小片可用于吸收某种物质,离心机可用于分离菌体和细菌分泌物,为探究P菌溶解破坏A菌的方式,可假设P菌通过分泌某种化学物质使A菌溶解破裂。

17.(1) 酒精/C2H5OH ATP

(2)无氧取样,无氧培养

(3)不能,因为没有“接触 O2 后,酵母菌内源 H2O2 浓度上升”的证据

(4)过氧化氢酶/H2O2 酶

(1)在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖;

(2)在无氧条件下,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳。

(1)酵母菌在密闭发酵罐中进行无氧呼吸,会产生酒精(C2H5OH)和CO2。有氧培养时,酵母菌进行有氧呼吸,有机物被彻底氧化分解,产生大量能量,而无氧呼吸中有机物不能彻底分解,只产生少量能量,故有氧培养时酵母菌增殖速度明显快于无氧培养。

(2)由图甲结果可知,无氧/无氧条件下,菌落数最多,因此有利于保留占比很低菌种的采集条件是无氧/无氧。

(3)依据图乙结果可知,随着H2O2浓度的持续上升,酵母菌存活率下降(酵母菌受损程度加深),但不能证明酵母菌接触O2的最初阶段,细胞产生的H2O2浓度会持续上升,因为没有“接触 O2 后,酵母菌内源 H2O2 浓度上升”的证据。

(4)过氧化氢酶能催化H2O2分解出现明显气泡,因此实验结果说明,酵母菌可通过产生过氧化氢酶以抵抗H2O2的伤害。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

发酵工程 专题练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.鲁菜是中国八大菜系之首,十分讲究配料和调料的搭配,烹饪中常使用酱油、腐乳、味精、白酒、醋和泡菜进行调味,下列说法错误的是( )

A.白酒、味精和醋的发酵生产所需要的微生物均为真核生物

B.酱油的发酵生产经过蛋白质分解为小分子肽和氨基酸

C.腐乳发酵过程中起主要作用的微生物是黑曲霉

D.泡菜发酵后期,尽管乳酸菌占优势,但仍有产气菌繁殖,需开盖放气

2.平板接种常用在微生物培养中。下列说法正确的是( )

A.不含氮源的平板不能用于微生物培养

B.平板涂布时涂布器使用前必须进行消毒

C.接种后未长出菌落的培养基可以直接丢弃

D.利用以尿素为唯一氮源的平板能分离出合成脲酶的微生物

3.研究者从土壤中分离得到多株细菌,筛选出对草莓灰霉病病原体(G菌)有显著抑制作用的菌株Z,Z菌株的发酵液对G菌的抑制效果如下。

下列相关说法错误的是( )

A.从土壤中分离获得Z菌单菌落时可使用平板划线法

B.使用平板培养Z菌株后提取该菌株的发酵液

C.对照组应加入等量培养Z菌株的无菌培养基

D.实验组、对照组G菌接触发酵液前菌落直径应相同

4.糖化酶可将淀粉、麦芽糖等水解为葡萄糖,常用于淀粉加工产业。研究者使用好氧真菌黑曲霉以麦芽糖为碳源生产糖化酶,不同发酵阶段菌体细胞干重、麦芽糖浓度及糖化酶活性如下图所示。

注:20h后根据发酵状态进行陆续补料

以下叙述错误的是( )

A.前20h消耗的麦芽糖主要用于菌体的生长、繁殖

B.仅需在发酵前期检测罐内溶氧量以保证菌体生长

C.20~70h糖化酶活性快速增加与菌数增加、补料有关

D.可进一步调控补料方式以期实现糖化酶产量的提高

5.原浆苹果醋的简要工艺流程为:苹果采摘→挑选清洗→破碎榨汁→酵母发酵→醋酸发酵→陈酿2年左右。下列叙述正确的是( )

A.酵母发酵结束后,改变通气条件即可进行醋酸发酵

B.工艺流程中的“酵母发酵”发生在苹果细胞的细胞质基质中

C.酿醋过程中发酵液的pH逐渐降低,与酿酒制作过程中相反

D.醋酸发酵阶段中产生的气泡量少于酒精发酵阶段

6.在制作发酵食品的学生实践中,控制发酵条件至关重要。下列相关叙述正确的是( )

A.泡菜发酵后期,尽管乳酸菌占优势,但仍有产气菌繁殖,需开盖放气

B.葡萄果皮上有酵母菌和醋酸菌,制作好葡萄酒后,可直接通入无菌空气制作葡萄醋

C.制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的2/3,制作泡菜的盐水要淹没全部菜料

D.果酒发酵时温度宜控制在18-25℃,泡菜发酵时温度宜控制在30-35℃

7.利用杨木生产燃料乙醇的基本流程主要包括原料粉碎、提高纤维素浓度的预处理、释放单糖的酶解糖化、产生乙醇的微生物发酵、乙醇脱水的蒸馏工艺等步骤(预处理过程所需的果胶酶常来自于黑曲霉等微生物)。下图为发酵阶段菌种接种量对发酵结果的影响。下列说法正确的是( )

A.培养黑曲霉时一般需将培养基调至酸性,果胶酶是黑曲霉分泌的一种单细胞蛋白

B.在伊红—亚甲蓝培养基上可筛选出高产纤维素酶的菌株用于酶解糖化过程

C.接种的菌种为酵母菌,当接种量为12%左右时,发酵后的酒精含量与残糖含量相等

D.接种量超过15%时酒精产量反而有所降低的原因可能是菌种生长消耗大量的糖分

8.青霉菌处在葡萄糖浓度不足的环境中时,会通过分泌青霉素杀死细菌,以保证自身生存所需的能量供应。目前已实现青霉素的工业化生产,关于该生产过程,下列说法错误的是( )

A.发酵液中的碳源不宜使用葡萄糖

B.可用深层通气液体发酵技术提高产量

C.选育出的高产菌株经扩大培养后才可接种到发酵罐中

D.青霉素具有杀菌作用,因此发酵罐不需严格灭菌

9.酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上,生长情况如图。据图分析,3种酶在该合成途径中的作用顺序为( )

A.X→Y→Z B.Z→Y→X C.Y→X→Z D.Z→X→Y

10.透明质酸(HA)是关节滑液的主要成分,若HA长链遭受攻击会被分解为短链,则关节软骨容易磨损而患上骨关节炎。科研人员通过改造谷氨酸棒杆菌获得几种工程菌生产HA,几种工程菌所产生的HA产量和分子量如下图,相关说法不正确的是( )

A.应选择工程菌株3进行扩大培养

B.工程菌接种前需要扩大培养

C.接种工程菌前培养基需要灭菌

D.发酵过程需要及时检测温度和pH

11.下述实验操作需在无菌环境条件下进行的是( )

A.将外植体接种到培养基上

B.从新鲜洋葱中粗提取DNA

C.对平板中分解尿素细菌计数

D.用PCR仪对DNA片段进行扩增

12.乙醇梭菌可利用氧化H2释放的能量,以CO和氨水等为主要原料合成乙醇、蛋白质等有机物。我国科学家利用乙醇梭菌发酵,收集发酵产物和菌体,作为燃料和饲料。以下有关叙述不正确的是( )

A.乙醇梭菌属于生态系统组成成分中的生产者

B.利用乙醇梭菌生产燃料和饲料体现了生物多样性的间接价值

C.以乙醇梭菌菌体蛋白作为饲料有助于提高能量利用率

D.使用乙醇梭菌发酵产物作为燃料有助于减少化石燃料导致的污染

13.细菌素是某些细菌产生的具有抑菌活性的多肽类物质,可代替食品防腐剂使用。研究人员将乳酸菌在液体培养基中发酵,取发酵液上清滴加到长有金黄色葡萄球菌的固体培养基的孔洞中,测定所形成的抑菌圈直径,结果如下图。下列叙述不正确的是( )

A.固体培养基孔洞中滴加的上清液体积需保持一致

B.培养约8h收获细菌素相对节约成本

C.整个培养过程中上清液的抑菌活性与乳酸菌密度呈正相关

D.细菌素进入人体肠道可以被消化酶分解,安全性较高

14.为从泡菜汁中分离出乳酸菌高产菌株,甲、乙两同学分别采用平板划线法和稀释涂布平板法获取单菌落。已知在培养基中添加碳酸钙可使培养基变浑浊,而乳酸等酸性物质可溶解培养基中的碳酸钙形成透明圈。下列说法错误的是( )

A.利用泡菜汁进行平板划线操作前无需进行稀释

B.涂布用的菌浓度应控制在30~300个/mL

C.接种后需将平板放置在无氧条件下培养

D.周围透明圈最大的菌株,产酸能力不一定最强

15.某研究小组设计了一个利用作物秸秆生产燃料乙醇的小型实验。其主要步骤是:先将粉碎的作物秸秆堆放在底部有小孔的托盘中,喷水浸润、接种菌T,培养一段时间后,再用清水淋洗秸秆堆(清水淋洗时菌T不会流失),在装有淋洗液的瓶中接种酵母菌,进行乙醇发酵(酒精发酵)。实验流程如图所示。下列选项不正确的是( )

A.菌T可能产生分解纤维素的酶,能够高效催化纤维素分解

B.淋洗液中还需要加入氮源等营养成分,氮源的主要作用是合成一些氨基酸、核苷酸等含氮物质

C.可采用高压蒸汽灭菌法对培养基进行灭菌,在使用该方法时需要注意必须将冷空气充分排除再开始加压

D.将酵母菌接种到灭菌后的培养基中,拧紧瓶盖,置于适宜温度下培养、发酵。发酵过程中,要始终保持密封状态

二、非选择题

16.自然界中不同微生物之间存在着复杂的相互作用。有些细菌具有溶菌特性,能够破坏其他细菌的结构使细胞内容物释出。科学家试图从某湖泊水样中分离出有溶菌特性的细菌。

(1)用于分离细菌的固体培养基包含水、葡萄糖、蛋白胨和琼脂等成分,其中蛋白胨主要为细菌提供 和维生素等。

(2)A菌通常被用做溶菌对象。研究者将含有一定浓度A菌的少量培养基倾倒在固体培养平板上,凝固形成薄层。培养一段时间后,薄层变浑浊(如图),表明 。

(3)为分离出具有溶菌作用的细菌,需要合适的菌落密度,因此应将含菌量较高的湖泊水样 后,依次分别涂布于不同的浑浊薄层上。培养一段时间后,能溶解A菌的菌落周围会出现 。采用这种方法,研究者分离、培养并鉴定出P菌。

(4)为探究P菌溶解破坏A菌的方式,请提出一个假设,该假设能用以下材料和设备加以验证(主要实验材料和设备:P菌、A菌、培养基、圆形滤纸小片、离心机和细菌培养箱) 。

17.啤酒经酵母菌发酵酿制而成。生产中,需从密闭的发酵罐中采集酵母菌用于再发酵,而直接开罐采集的传统方式会损失一些占比很低的独特菌种。研究者探究了不同氧气含量下酵母菌的生长繁殖及相关调控,以优化采集条件。

(1)酵母菌是兼性厌氧微生物,在密闭发酵罐中会产生 和CO2。有氧培养时,酵母菌增殖速度明显快于无氧培养,原因是酵母菌进行有氧呼吸,产生大量 。

(2)本实验中,采集是指取样并培养4天。在不同的气体条件下从发酵罐中采集酵母菌,统计菌落数(图甲)。由结果可知,有利于保留占比很低菌种的采集条件是 。

(3)根据上述实验结果可知,采集酵母菌时O2浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡。研究者推测,酵母菌接触O2的最初阶段,细胞产生的过氧化氢(H2O2)浓度会持续上升,使酵母菌受损。已知H2O2能扩散进出细胞。研究者在无氧条件下从发酵罐中取出酵母菌,分别接种至含不同浓度H2O2的培养基上,无氧培养后得到如图乙所示结果。请判断该实验能否完全证实上述推测,并说明理由 。

(4)上述推测经证实后,研究者在有氧条件下从发酵罐中取样并分为两组,A组菌液直接滴加到H2O2溶液中,无气泡产生;B组菌液有氧培养4天后,取与A组活菌数相同的菌液,滴加到H2O2溶液中,出现明显气泡。结果说明,酵母菌可通过产生 以抵抗H2O2的伤害。

参考答案:

1.ACD

A、白酒酿造使用的菌种是酵母菌,为真核生物;生产味精用的菌种是谷氨酸棒状杆菌,为原核生物;酿醋使用的菌种是醋酸菌,为原核生物,A错误;

B、酿造酱油以大豆为主要原料,利用产生蛋白酶的霉菌(如黑曲霉),将原料中的蛋白质水解成小分子的肽和氨基酸,然后经淋洗、调制成酱油产品,B正确;

C、腐乳发酵过程中起主要作用的微生物是毛霉,C错误;

D、乳酸菌属于厌氧菌,开盖放气会影响乳酸菌发酵,因此不能开盖放气,D错误。

2.D

A、不含氮源的平板可用于固氮菌的培养,A错误;

B、平板涂布时涂布器使用前必须浸在酒精中,然后在火焰上灼烧灭菌,这种操作属于灭菌,不属于消毒,B错误;

C、使用后的培养基即使未长出菌落也要在丢弃前进行灭菌处理,不能直接丢弃,以免污染环境,C错误;

D、脲酶可以催化尿素分解,在以尿素为唯一氮源的平板上,能合成脲酶的微生物可以分解尿素获得氮源而进行生长繁殖,但是不能合成脲酶的微生物因缺乏氮源而无法生长,因此以尿素为唯一氮源的平板能分离出合成脲酶的微生物,D正确。

3.B

A、分离菌落时既可以选用平板划线法,也可以使用稀释涂布平板法,A正确;

B、使用平板培养Z菌株后应挑取菌落,而不是提取该菌株的发酵液,B错误;

C、为排除培养基成分对实验的影响,对照组应加入等量培养Z菌株的无菌培养基,C正确;

D、实验组、对照组G菌接触发酵液前菌落直径应相同,以排除菌落直径不同带来的影响,D正确。

4.B

A、由图可知,前20h麦芽糖的浓度在下降,细胞干重快速增加,推断消耗的麦芽糖主要用于菌体的生长、繁殖,A正确;

B、由题干信息可知,研究者使用好氧真菌黑曲霉以麦芽糖为碳源生产糖化酶,所以在发酵的不同时期都要检测罐内溶氧量,B错误;

C、好氧真菌黑曲霉可以以麦芽糖为碳源生产糖化酶,所以在20~70h糖化酶活性快速增加与菌数增加、补料有关,C正确;

D、由图中信息可知,20h后根据发酵状态进行陆续补料,得到上述曲线图,所以可进一步调控补料方式以期实现糖化酶产量的提高,D正确。

5.D

A、醋酸发酵需要通入氧气,且温度比果酒发酵温度高,所以酵母发酵结束后,改变通气条件和升高温度有利于醋酸发酵,A错误;

B、果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,其场所是细胞质基质,因此工艺流程中的“酵母发酵”发生在酵母菌的细胞质基质中,B错误;

C、果醋制作过程中发酵液pH逐渐降低,果酒制作过程中产生二氧化碳,发酵液pH也逐渐降低,C错误;

“醋酸发酵”时,当糖源充足,糖将分解成醋酸且产生二氧化碳,即有气泡产生,但当缺少糖源时,酒精将转变成醋酸且不产生二氧化碳,即不产生气泡,因此醋酸发酵阶段中产生的气泡量少于酒精发酵阶段,D正确。

6.C

A、泡菜发酵过程中起作用的微生物是乳酸菌,乳酸菌是厌氧菌,泡菜发酵后期,发酵液中乳酸菌占优势,不需开盖放气,A错误;

B、果酒制作过程中,起作用的是葡萄皮上的酵母菌,酿酒过程是无氧环境。醋酸菌是好氧菌,虽然葡萄果皮上也有醋酸菌,但在酿酒时的无氧环境下醋酸菌已经死亡。且醋酸菌比酵母菌所需的最适生长温度更高。因此,制作好葡萄酒后,除了要通入无菌空气外,还要适当升温,并加入适量醋酸菌,B错误;

C、制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的2/3,是为了发酵初期让酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖,同时为了防止发酵过程中发酵液溢出。制作泡菜的盐水要淹没全部菜料,以提供无氧环境供乳酸菌进行无氧呼吸,C正确;

D、果酒发酵时温度宜控制在18~30℃,果醋发酵时温度宜控制在30~35℃,D错误。

7.D

A.培养黑曲霉时一般需将培养基调至酸性,但单细胞蛋白指微生物菌体,果胶酶不属于单细胞蛋白,A错误;

B.伊红—亚甲蓝培养基是鉴定大肠杆菌的培养基,本实验应该用刚果红培养基筛选高产纤维素酶菌株,B错误;

C.酒精发酵的菌种为酵母菌,当接种量为12%左右时,发酵后的酒精含量与残糖含量曲线有交点,但两者的纵坐标数值及单位均不同,故发酵后二者含量不同,C错误;

D.由图可知,菌种接种量为15%时对应的酒精含量达到最大值,接种量超过15%,菌种数量大,自身的生长会大量消耗反应物,导致酒精产量降低,D正确。

8.D

A、青霉菌处于葡萄糖浓度不足的环境中会通过分泌青霉素杀死细菌;提供相同含量的碳源,葡萄糖溶液单位体积中溶质微粒较多,会导致细胞失水,发酵液中的碳源不宜使用葡萄糖,乳糖是二糖,可被水解为半乳糖和葡萄糖,是青霉菌生长的最佳碳源,可以被青霉菌缓慢利用而维持青霉素分泌的有利条件,A正确;

B、青霉菌的代谢类型为异养需氧型,可用深层通气液体发酵技术提高产量,B正确;

C、选育出的高产青霉素菌株经扩大培养纯化后,才可接种到发酵罐中进行工业化生产,C正确;

D、为了防止细菌、其他真菌等微生物的污染,获得纯净的青霉素,发酵罐仍需严格灭菌,D错误。

9.A

trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体,据图可知,trpX不能为trpY和trpZ提供原料,trpY不能为trpZ提供原料,trpZ可以为trpX、trpY的生长提供原料,推测3种酶在该合成途径中的作用顺序为X→Y→Z。

10.A

A、由题意可知,应选择产生HA分子量较大,且产量较高的工程菌,所以应选择工程菌株2进行扩大培养,A错误;

B、为了获得更多的菌种,接种前需要,将菌种多次扩大培养,B正确;

C、为了避免污染,接种工程菌前培养基需要灭菌,C正确;

D、菌株的生长需要特定的温度和pH,所以发酵过程需要及时检测温度和pH,D正确。

11.A

A、将外植体接种到培养基上时必须在酒精灯火焰旁进,以避免杂菌污染,A正确;

B、从新鲜洋葱中粗提取DNA不需要在无菌条件下进行,B错误;

C、对平板中分解尿素细菌计数,统计的是已经形成的菌落,不需要在无菌环境条件下进行,C错误;

D、用PCR仪对DNA片段进行扩增不需在无菌环境条件下进行,D错误。

12.B

A、乙醇梭菌能以无机物为原料,合成有机物,属于生态系统组成成分中的生产者,A正确;

B、利用乙醇梭菌生产燃料和饲料体现了生物多样性的直接价值,B错误;

C、乙醇梭菌可利用氧化H2释放的能量,利用乙醇梭菌发酵,收集发酵产物和菌体,作为燃料和饲料,有助于提高能量利用率,C正确;

D、化石燃料燃烧会形成污染,乙醇梭菌可利用氧化H2释放的能量,以CO和氨水等为主要原料合成乙醇、蛋白质等有机物,使用乙醇梭菌发酵产物作为燃料有助于减少化石燃料导致的污染,D正确。

13.C

A、为了遵循单一变量原则,固体培养基孔洞中滴加的上清液体积需保持一致,A正确;

B、培养约8h抑菌圈直径相对较大并且对应的乳酸菌密度也较大,此时收获细菌素相对节约成本,B正确;

C、当液体培养基培养时间大于24h时,乳酸菌密度基本不变而抑菌活性会减少,C错误;

D、细菌素是某些细菌产生的具有抑菌活性的多肽类物质,进入人体肠道可以被消化酶分解,安全性较高,D正确。

14.B

A、平板划线操作中在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成单个菌落,该方法接种时不需要稀释,A正确;

B、涂布时所用菌液通常不超过0.1mL,平板上的菌落数应介于30~300个,则涂布用的菌浓度应控制在300-3000个/mL,B错误;

C、乳酸菌是厌氧菌,接种后需将平板放置在无氧条件下培养,C正确;

D、周围透明圈最大的菌株,产酸能力不一定最强,应选择透明圈与菌落直径比例最大的类型,D正确。

15.D

A、菌T能够分泌纤维素酶,纤维素酶能将纤维素最终分解为葡萄糖,因此在粉碎的秸秆中接种菌T,培养一段时间后发现菌T能够将秸秆中的纤维素大量分解,A正确;

B、培养基的主要成分:水、碳源、氮源、无机盐,其中氮源主要为合成微生物的细胞结构提供原料(微生物细胞中的含氮物质,如核酸、蛋白质、磷脂),B正确;

C、高压蒸汽灭菌法的注意要把锅内的水加热煮沸,将其中原有的冷空气彻底排除后,将锅密闭,如果高压锅内的空气未排除或未完全排除,则蒸汽不能达到饱和,蒸汽的温度未达到要求的高度,结果导致灭菌的失败,C正确;

D、果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,将酵母菌接种到灭菌后的培养基中进行酒精发酵,酒精发酵需要在无氧的条件下进行,此时拧紧瓶盖的主要目的是制造无氧环境。酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在发酵过程中密闭,所以需要根据发酵进程适时拧松瓶盖放出二氧化碳,D错误。

16.(1)氮源、碳源

(2)A菌能在培养平板中生长繁殖

(3) 稀释 溶菌圈

(4)假设P菌通过分泌某种化学物质使A菌溶解破裂

微生物的营养成分主要有碳源、氮源、水和无机盐等。微生物的培养基按其特殊用途可分为选择性培养基和鉴别培养基,培养基按其物理状态可分为固体培养基、液体培养基和半固体培养基三类。

(1)蛋白胨主要为细菌提供氮源、碳源和维生素等。

(2)将含有一定浓度A菌的少量培养基倾倒在固体培养平板上,凝固形成薄层。培养一段时间后,薄层变浑浊,表明A菌能在培养平板中生长繁殖。

(3)将含菌量较高的湖泊水样稀释后,依次分别涂布于不同的浑浊薄层上。培养一段时间后,能溶解A菌的菌落周围会出现溶菌圈。

(4)根据实验实验材料和设备,圆形滤纸小片可用于吸收某种物质,离心机可用于分离菌体和细菌分泌物,为探究P菌溶解破坏A菌的方式,可假设P菌通过分泌某种化学物质使A菌溶解破裂。

17.(1) 酒精/C2H5OH ATP

(2)无氧取样,无氧培养

(3)不能,因为没有“接触 O2 后,酵母菌内源 H2O2 浓度上升”的证据

(4)过氧化氢酶/H2O2 酶

(1)在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖;

(2)在无氧条件下,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳。

(1)酵母菌在密闭发酵罐中进行无氧呼吸,会产生酒精(C2H5OH)和CO2。有氧培养时,酵母菌进行有氧呼吸,有机物被彻底氧化分解,产生大量能量,而无氧呼吸中有机物不能彻底分解,只产生少量能量,故有氧培养时酵母菌增殖速度明显快于无氧培养。

(2)由图甲结果可知,无氧/无氧条件下,菌落数最多,因此有利于保留占比很低菌种的采集条件是无氧/无氧。

(3)依据图乙结果可知,随着H2O2浓度的持续上升,酵母菌存活率下降(酵母菌受损程度加深),但不能证明酵母菌接触O2的最初阶段,细胞产生的H2O2浓度会持续上升,因为没有“接触 O2 后,酵母菌内源 H2O2 浓度上升”的证据。

(4)过氧化氢酶能催化H2O2分解出现明显气泡,因此实验结果说明,酵母菌可通过产生过氧化氢酶以抵抗H2O2的伤害。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录