统编版七年级历史上册第19课《北朝政治和北方民族大交融》课件

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史上册第19课《北朝政治和北方民族大交融》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 84.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-09 20:19:10 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

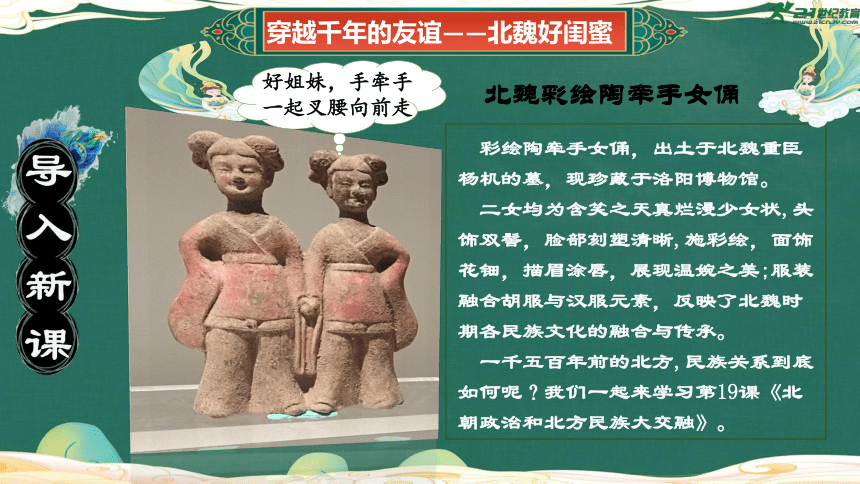

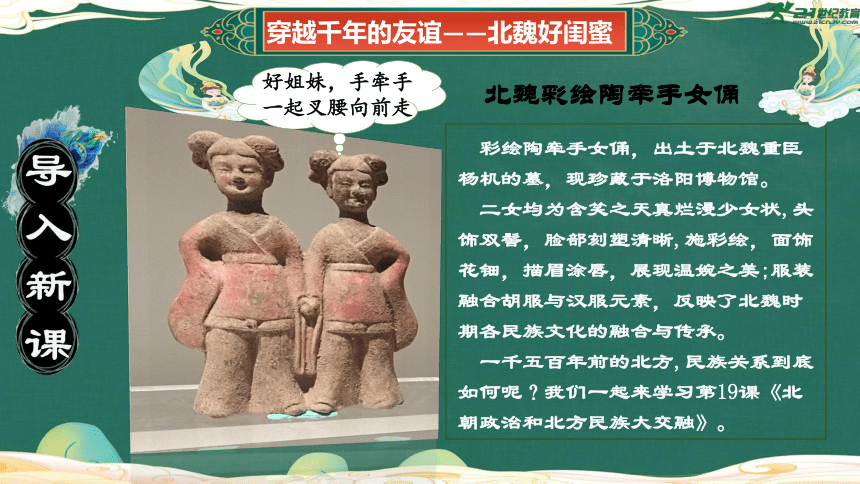

好姐妹,手牵手

一起叉腰向前走

彩绘陶牵手女俑,出土于北魏重臣杨机的墓,现珍藏于洛阳博物馆。

二女均为含笑之天真烂漫少女状,头饰双髻,脸部刻塑清晰,施彩绘,面饰花钿,描眉涂唇,展现温婉之美;服装融合胡服与汉服元素,反映了北魏时期各民族文化的融合与传承。

一千五百年前的北方,民族关系到底如何呢?我们一起来学习第19课《北朝政治和北方民族大交融》。

穿越千年的友谊——北魏好闺蜜

导入新课

北魏彩绘陶牵手女俑

新教材七上·第四单元·三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

课标要求(2024):通过了解南北朝时期的政权更迭和北魏孝文帝改革,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

第19课 北朝政治和北方民族大交融

1.通过观看视频,识读地图等方式,了解淝水之战的相关史实。 (史料实证、时空观念)

2.通过对北魏孝文帝改革的学习,认识符合历史发展趋势和人民愿望的改革能够推动社会的进步与发展。(唯物史观、史料实证、历史解释)

3.通过识读地图、绘制思维导图等方式,了解北朝政权更替;以及北方地区民族交融的表现,理解民族交融对中华民族发展的意义,构筑中华民族共同体意识。(史料实证、时空观念、家国情怀)

难点

重点

难点

学习目标

01

02

03

秦晋决战淝水岸

—淝水之战

冲突篇

01

一、淝 水 之 战

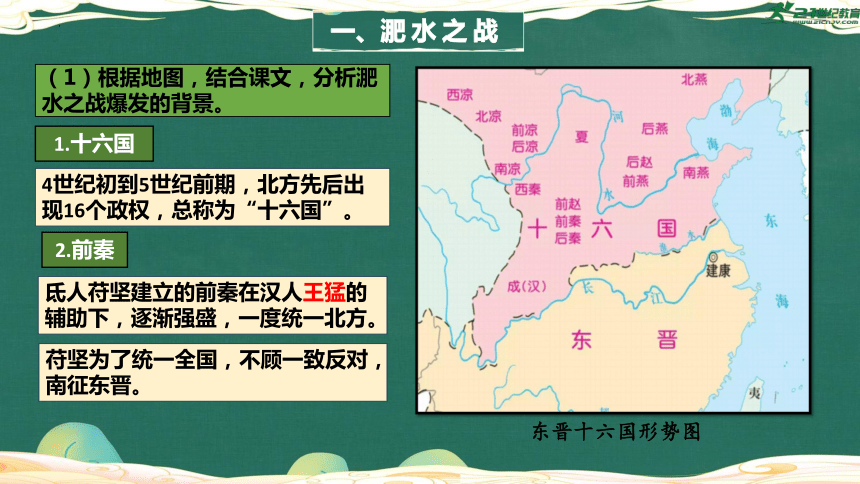

(1)根据地图,结合课文,分析淝水之战爆发的背景。

1.十六国

2.前秦

东晋十六国形势图

4世纪初到5世纪前期,北方先后出现16个政权,总称为“十六国”。

氐人苻坚建立的前秦在汉人王猛的辅助下,逐渐强盛,一度统一北方。

苻坚为了统一全国,不顾一致反对,南征东晋。

淝水之战 时间

双方

结果

成语 典故

特点

影响

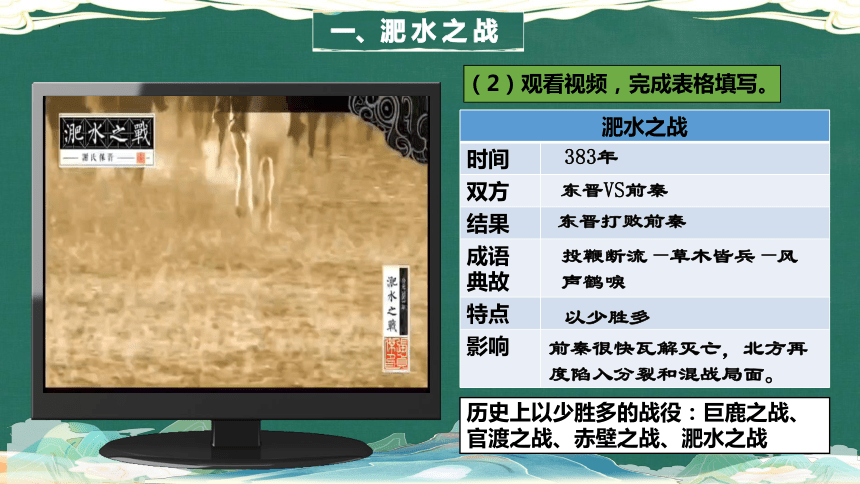

(2)观看视频,完成表格填写。

383年

东晋VS前秦

东晋打败前秦

投鞭断流—草木皆兵—风声鹤唳

以少胜多

前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

历史上以少胜多的战役:巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战

一、淝 水 之 战

迁都汉化谋发展

—北魏孝文帝改革

改革篇

02

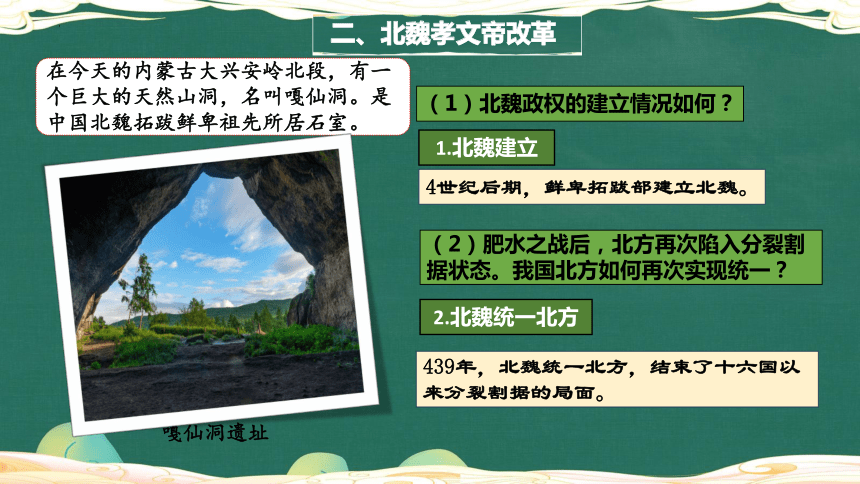

嘎仙洞遗址

1.北魏建立

在今天的内蒙古大兴安岭北段,有一个巨大的天然山洞,名叫嘎仙洞。是中国北魏拓跋鲜卑祖先所居石室。

4世纪后期,鲜卑拓跋部建立北魏。

2.北魏统一北方

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

(2)肥水之战后,北方再次陷入分裂割据状态。我国北方如何再次实现统一?

(1)北魏政权的建立情况如何?

二、北魏孝文帝改革

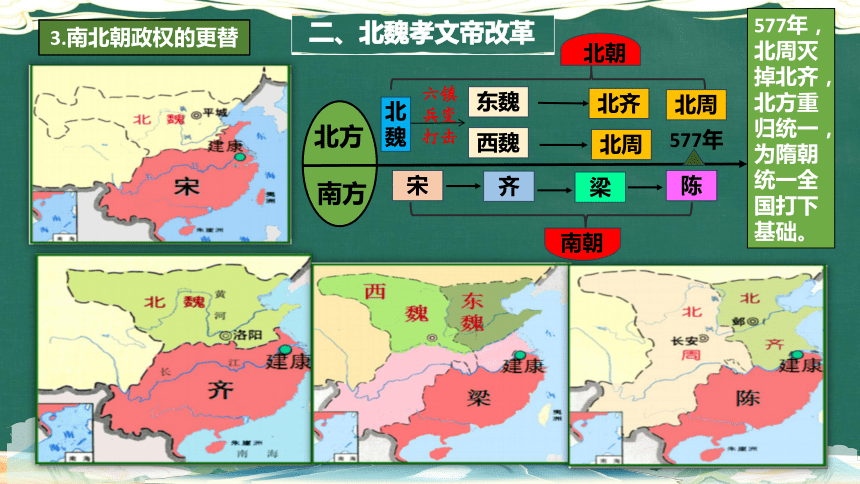

3.南北朝政权的更替

北朝

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

南朝

北魏

北方

南方

577年

北周

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

六镇兵变打击

二、北魏孝文帝改革

4.背景

北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。

拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

(1)根据课文,讲述北魏孝文帝改革的背景。

相 关 史 事

北魏冯太后剧照

纪录片《中国》中的孝文帝

北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行改革,建立了一系列制度,推动了鲜卑人汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

二、北魏孝文帝改革

(2)观看视频,归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

5.内容

494年,孝文帝迁都洛阳,把包括鲜卑在内的北方各族百余万人迁到中原。

改鲜卑姓为汉姓。

规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语。

以汉服代替鲜卑服。

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。

迁都洛阳

推行

汉化

措施

二、北魏孝文帝改革

迁都洛阳

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射。汉服宽而长。

汉化后的北魏女性服饰

“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”—北魏孝文帝诏书(选自《魏书》)

说汉语

孝文帝择中原大姓女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

—逯耀东《从平城到洛阳》

通汉婚

改汉姓

穿汉服

二、北魏孝文帝改革

如今在孝文帝陵墓的周围散落着无数村庄,千古皇陵已逝,生活在这里的人们已经分不出谁是鲜卑人,谁是汉人。他完成了祖先的意愿,使拓拔鲜卑彻底融入华夏文明之中,北方众多少数民族,在他的带领下,一起投入民族大融合的高潮中,正是有了这样一次次的民族大融合,才使华夏民族的发展犹如滔滔江水,奔流不息。

—《中国通史》第36集《北魏孝文帝改革》解说词

魏孝文帝陵

位于洛阳西北邙山之巅

(3)根据材料,归纳北魏孝文帝改革的影响。

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

6.影响

民族交融:指各民族在交流中相互学习、相互交流、相互接近、相互认同的过程。是一种进步的历史现象。

二、北魏孝文帝改革

胡汉交流盛世现

—北方地区的民族交融

和谐篇

03

三、北方地区的民族交融

1.背景

农耕民族

中原

游牧民族

魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。

2.表现

内迁少数民族男子耙田

(1)通过解读画像砖上的古人生活,归纳北方地区民族交融的表现。

《采桑图》

图中左侧女子正在采桑,右侧一孩童在护桑。有学者认为这个女子是龟兹人。

经济方面1:内迁少数民族向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。

三、北方地区的民族交融

2.表现

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

《北齐校书图》(摹本局部)

胡床

原是北方的坐具,魏晋南北朝时期在内地流行

经济方面2:汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

2.表现

政治方面:十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

文化方面:西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

(2)各族除了在经济上密切交往,还在哪些方面的交流也日益频繁?

心理方面:各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

南北朝民歌《敕勒歌》《木兰诗》

结论:这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

三、北方地区的民族交融

3.影响

这一民族大交融,固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——摘编自王仲荦《魏晋南北朝史》

(2)结合材料,谈谈北方地区的民族大交融给中国历史发展带来了怎样的影响

北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定基础。

结论:民族融合是时代的主流。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。(四个共同:我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的;我们悠久的历史是各民族共同书写的;我们灿烂的文化是各民族共同创造的;我们伟大的精神是各民族共同培育的。)我们要筑牢中华民族共同体意识。

三、北方地区的民族交融

北朝政治和北方民族大交融

双方:

383年

淝水之战

前秦VS东晋

结果:

东晋以少胜多,打败前秦

北魏孝

文帝改革

内容:

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

影响:

前秦:很快瓦解灭亡,北方陷入分裂割据。

北朝政

权更替

表现:

影响:

经济方面、政治方面、文化方面、心理方面

为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定基础。

影响:

迁都洛阳;推行汉化措施。

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北方地区的民族交融

课堂总结

2.【跨学科·音乐】脍炙人口的《木兰辞》是北朝民歌,也是中华民族文学宝库中一颗璀璨的明珠。从艺术形式上看,反映了北方民族妇女的特色;从文字来看,词兼胡汉,“天子”“可汗”并用。这反映了 ( )

A.民族交融的趋势开始出现 B.文学创作受民族交融影响

C.儒家思想观念已深人人心 D.北方女性具有男子汉气概

1.【跨学科·语文】某同学制定的跨学科主题学习的主题是“从成语中读懂历史”,他选取了“风声鹤唳”“草木皆兵”“东山再起”等成语,从这些成语可以读懂 ( )

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.桂陵之战

A

B

实战演练

3.【时空观念】时空观念是历史学科五大核心素)养之一。下图是两晋南北朝时期政权更替示意图,与图中①对应的是 ( )

A.前秦 B.曹魏 C.北魏 D.蜀汉

4.【五育·体育】魏晋南北朝时期,我国北方民族的尚武精神影响中原,中原地区的围棋、投壶等体育项目传入北方民族地区。这反映当时 ( )

A.科技的进步 B.江南的开发 C.政权的分立 D.民族的交融

D

C

西晋

十六国

东晋

①

东魏

西魏

北齐

北周

宋 —— 齐 —— 梁 —— 陈

——

——

——

实战演练

谢谢

好姐妹,手牵手

一起叉腰向前走

彩绘陶牵手女俑,出土于北魏重臣杨机的墓,现珍藏于洛阳博物馆。

二女均为含笑之天真烂漫少女状,头饰双髻,脸部刻塑清晰,施彩绘,面饰花钿,描眉涂唇,展现温婉之美;服装融合胡服与汉服元素,反映了北魏时期各民族文化的融合与传承。

一千五百年前的北方,民族关系到底如何呢?我们一起来学习第19课《北朝政治和北方民族大交融》。

穿越千年的友谊——北魏好闺蜜

导入新课

北魏彩绘陶牵手女俑

新教材七上·第四单元·三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

课标要求(2024):通过了解南北朝时期的政权更迭和北魏孝文帝改革,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

第19课 北朝政治和北方民族大交融

1.通过观看视频,识读地图等方式,了解淝水之战的相关史实。 (史料实证、时空观念)

2.通过对北魏孝文帝改革的学习,认识符合历史发展趋势和人民愿望的改革能够推动社会的进步与发展。(唯物史观、史料实证、历史解释)

3.通过识读地图、绘制思维导图等方式,了解北朝政权更替;以及北方地区民族交融的表现,理解民族交融对中华民族发展的意义,构筑中华民族共同体意识。(史料实证、时空观念、家国情怀)

难点

重点

难点

学习目标

01

02

03

秦晋决战淝水岸

—淝水之战

冲突篇

01

一、淝 水 之 战

(1)根据地图,结合课文,分析淝水之战爆发的背景。

1.十六国

2.前秦

东晋十六国形势图

4世纪初到5世纪前期,北方先后出现16个政权,总称为“十六国”。

氐人苻坚建立的前秦在汉人王猛的辅助下,逐渐强盛,一度统一北方。

苻坚为了统一全国,不顾一致反对,南征东晋。

淝水之战 时间

双方

结果

成语 典故

特点

影响

(2)观看视频,完成表格填写。

383年

东晋VS前秦

东晋打败前秦

投鞭断流—草木皆兵—风声鹤唳

以少胜多

前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

历史上以少胜多的战役:巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战

一、淝 水 之 战

迁都汉化谋发展

—北魏孝文帝改革

改革篇

02

嘎仙洞遗址

1.北魏建立

在今天的内蒙古大兴安岭北段,有一个巨大的天然山洞,名叫嘎仙洞。是中国北魏拓跋鲜卑祖先所居石室。

4世纪后期,鲜卑拓跋部建立北魏。

2.北魏统一北方

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

(2)肥水之战后,北方再次陷入分裂割据状态。我国北方如何再次实现统一?

(1)北魏政权的建立情况如何?

二、北魏孝文帝改革

3.南北朝政权的更替

北朝

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

南朝

北魏

北方

南方

577年

北周

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

六镇兵变打击

二、北魏孝文帝改革

4.背景

北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。

拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

(1)根据课文,讲述北魏孝文帝改革的背景。

相 关 史 事

北魏冯太后剧照

纪录片《中国》中的孝文帝

北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行改革,建立了一系列制度,推动了鲜卑人汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

二、北魏孝文帝改革

(2)观看视频,归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

5.内容

494年,孝文帝迁都洛阳,把包括鲜卑在内的北方各族百余万人迁到中原。

改鲜卑姓为汉姓。

规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语。

以汉服代替鲜卑服。

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。

迁都洛阳

推行

汉化

措施

二、北魏孝文帝改革

迁都洛阳

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射。汉服宽而长。

汉化后的北魏女性服饰

“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”—北魏孝文帝诏书(选自《魏书》)

说汉语

孝文帝择中原大姓女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

—逯耀东《从平城到洛阳》

通汉婚

改汉姓

穿汉服

二、北魏孝文帝改革

如今在孝文帝陵墓的周围散落着无数村庄,千古皇陵已逝,生活在这里的人们已经分不出谁是鲜卑人,谁是汉人。他完成了祖先的意愿,使拓拔鲜卑彻底融入华夏文明之中,北方众多少数民族,在他的带领下,一起投入民族大融合的高潮中,正是有了这样一次次的民族大融合,才使华夏民族的发展犹如滔滔江水,奔流不息。

—《中国通史》第36集《北魏孝文帝改革》解说词

魏孝文帝陵

位于洛阳西北邙山之巅

(3)根据材料,归纳北魏孝文帝改革的影响。

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

6.影响

民族交融:指各民族在交流中相互学习、相互交流、相互接近、相互认同的过程。是一种进步的历史现象。

二、北魏孝文帝改革

胡汉交流盛世现

—北方地区的民族交融

和谐篇

03

三、北方地区的民族交融

1.背景

农耕民族

中原

游牧民族

魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。

2.表现

内迁少数民族男子耙田

(1)通过解读画像砖上的古人生活,归纳北方地区民族交融的表现。

《采桑图》

图中左侧女子正在采桑,右侧一孩童在护桑。有学者认为这个女子是龟兹人。

经济方面1:内迁少数民族向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。

三、北方地区的民族交融

2.表现

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

《北齐校书图》(摹本局部)

胡床

原是北方的坐具,魏晋南北朝时期在内地流行

经济方面2:汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

2.表现

政治方面:十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

文化方面:西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

(2)各族除了在经济上密切交往,还在哪些方面的交流也日益频繁?

心理方面:各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

南北朝民歌《敕勒歌》《木兰诗》

结论:这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

三、北方地区的民族交融

3.影响

这一民族大交融,固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——摘编自王仲荦《魏晋南北朝史》

(2)结合材料,谈谈北方地区的民族大交融给中国历史发展带来了怎样的影响

北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定基础。

结论:民族融合是时代的主流。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。(四个共同:我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的;我们悠久的历史是各民族共同书写的;我们灿烂的文化是各民族共同创造的;我们伟大的精神是各民族共同培育的。)我们要筑牢中华民族共同体意识。

三、北方地区的民族交融

北朝政治和北方民族大交融

双方:

383年

淝水之战

前秦VS东晋

结果:

东晋以少胜多,打败前秦

北魏孝

文帝改革

内容:

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

影响:

前秦:很快瓦解灭亡,北方陷入分裂割据。

北朝政

权更替

表现:

影响:

经济方面、政治方面、文化方面、心理方面

为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定基础。

影响:

迁都洛阳;推行汉化措施。

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北方地区的民族交融

课堂总结

2.【跨学科·音乐】脍炙人口的《木兰辞》是北朝民歌,也是中华民族文学宝库中一颗璀璨的明珠。从艺术形式上看,反映了北方民族妇女的特色;从文字来看,词兼胡汉,“天子”“可汗”并用。这反映了 ( )

A.民族交融的趋势开始出现 B.文学创作受民族交融影响

C.儒家思想观念已深人人心 D.北方女性具有男子汉气概

1.【跨学科·语文】某同学制定的跨学科主题学习的主题是“从成语中读懂历史”,他选取了“风声鹤唳”“草木皆兵”“东山再起”等成语,从这些成语可以读懂 ( )

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.桂陵之战

A

B

实战演练

3.【时空观念】时空观念是历史学科五大核心素)养之一。下图是两晋南北朝时期政权更替示意图,与图中①对应的是 ( )

A.前秦 B.曹魏 C.北魏 D.蜀汉

4.【五育·体育】魏晋南北朝时期,我国北方民族的尚武精神影响中原,中原地区的围棋、投壶等体育项目传入北方民族地区。这反映当时 ( )

A.科技的进步 B.江南的开发 C.政权的分立 D.民族的交融

D

C

西晋

十六国

东晋

①

东魏

西魏

北齐

北周

宋 —— 齐 —— 梁 —— 陈

——

——

——

实战演练

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史