2025中考语文古诗文专项复习 古诗词曲阅读分主题训练-主题二 边塞征战 课件

文档属性

| 名称 | 2025中考语文古诗文专项复习 古诗词曲阅读分主题训练-主题二 边塞征战 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 525.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-11 09:23:11 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

古诗词曲阅读分主题训练

专题一 古诗词曲阅读

主题二 边塞征战

2025年中考语文主题训练

一、[2024 山东中考改编]阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

出 塞

王 褒

飞蓬似征客,千里自长驱。

塞禽唯有雁,关树但生榆。

背山看故垒,系马识馀蒲 。

还因麾下骑,来送月支图 。

【注】 ①王褒:琅邪临沂(今属山东)人,北周文学家。②馀蒲:指西域

蒲类国的遗迹。③来送月支图:指西域月氏国遣使来贡、臣服汉朝。月支,

即月氏。

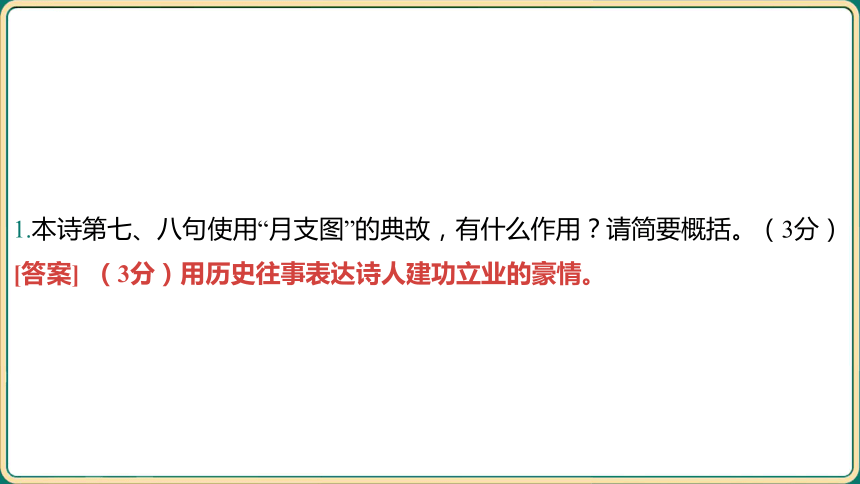

1.本诗第七、八句使用“月支图”的典故,有什么作用?请简要概括。(3分)

[答案] (3分)用历史往事表达诗人建功立业的豪情。

2.小语选择本诗参加“诗意中国”古诗文朗诵会,老师建议“塞禽唯有雁,关树

但生榆”中“唯”“但”二字要重读。请你简要说明这样朗读的理由。(4分)

[答案] (4分)“唯”“但”两字都意为只有,两句诗写的是在边塞,除了大雁,

几乎看不到其他的飞禽;而在这关口生长着的树木,也只有榆树。重读“唯”

“但”更能表现边塞的荒凉和战士们的孤独与坚韧,寄托了诗人对战士们的深

切关怀和思念。

【诗歌助读】飞蓬就像那些出征的战士们,千里迢迢,奋力前行。在边塞,

除了大雁,几乎看不到其他的飞禽;而在这关口生长着的树木,也只有榆树。

他们背靠着山峦,望着那些曾经的堡垒,心中充满了历史的沧桑感;当他们

系好马匹,会看到一些余下的蒲草,这些都成了他们辨认归途的标记。手下

的骑兵送来敌国的地图,以便部署下一步的追击行动。

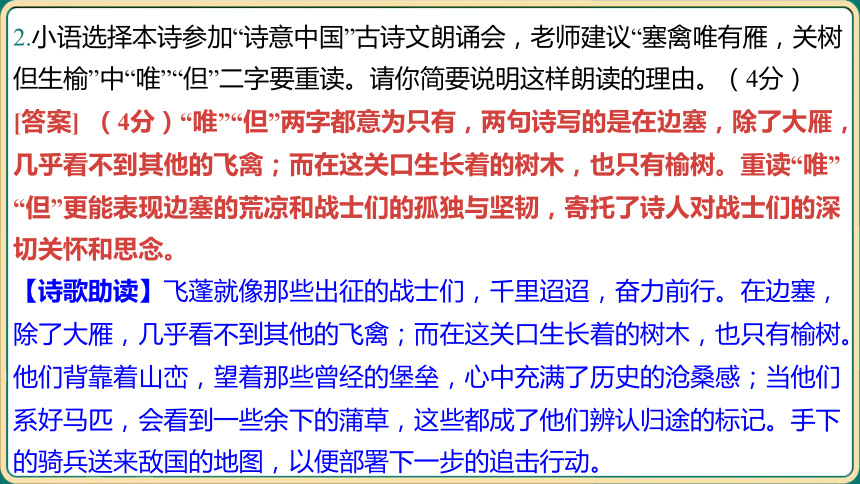

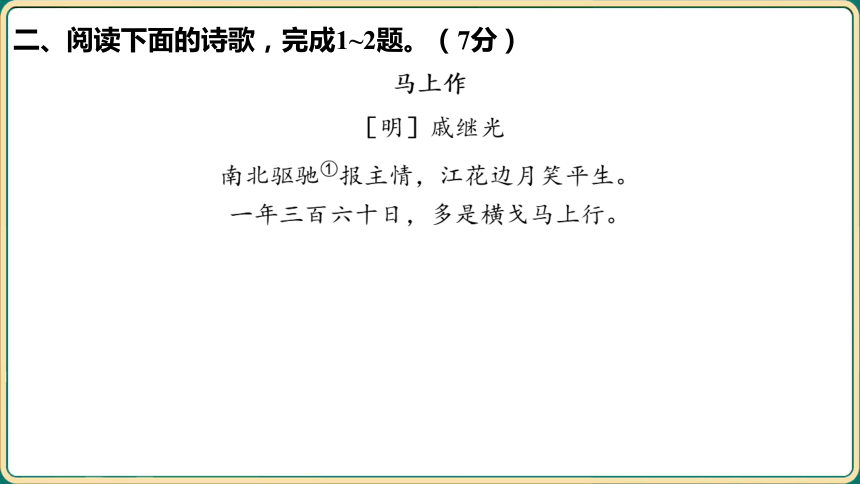

二、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

马上作

[明]戚继光

南北驱驰 报主情,江花边月笑平生。

一年三百六十日,多是横戈马上行。

军城早秋

[唐]严武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【注】 ①南北驱驰:戚继光曾在东南沿海一带抗击倭寇的侵扰,又曾镇守

北方边关。②严武:字季鹰,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队

七万多人。

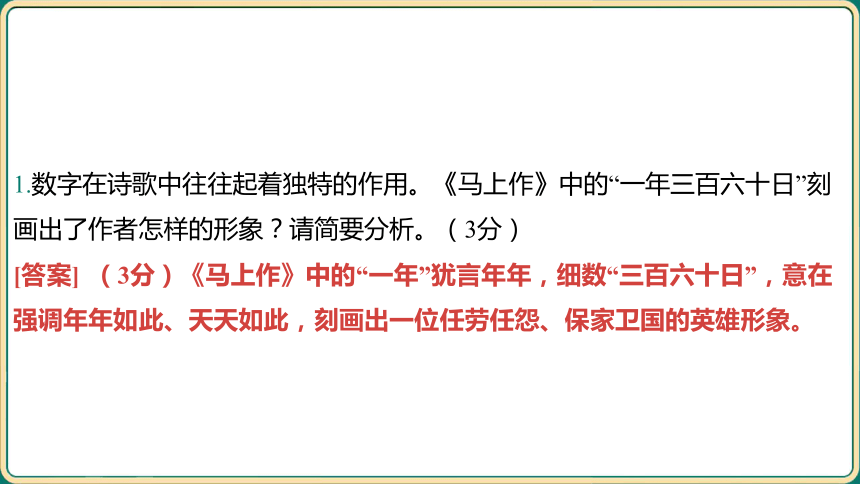

1.数字在诗歌中往往起着独特的作用。《马上作》中的“一年三百六十日”刻

画出了作者怎样的形象?请简要分析。(3分)

[答案] (3分)《马上作》中的“一年”犹言年年,细数“三百六十日”,意在

强调年年如此、天天如此,刻画出一位任劳任怨、保家卫国的英雄形象。

2.两首诗的第二句都写到了“边月”,其用意有何不同?(4分)

[答案] (4分)《马上作》中的边月被拟人化了,通过写边月“笑”诗人的戎

马生活,从侧面表现出诗人为国家安宁放弃个人生活乐趣的牺牲精神

(2分)。《军城早秋》中,诗人用边月营造出一种阴沉肃穆的环境,预示

战事紧张,战争一触即发(2分)。

【诗歌助读】南北征战,抗击倭寇,镇守边关,就是为了报答君主的恩情;

连南方江畔的花、北方边地的月都笑我一生如此奔忙。一年三百六十天,大

多是拿着兵器、骑着马,为了国家而南奔北跑。

昨天夜里萧瑟的秋风卷入驻守的关塞;寒云滚滚,边月西沉,笼罩着西山。

我一再命令那些勇猛的将士追击敌人,不要让敌人的一兵一马从战场上逃回。

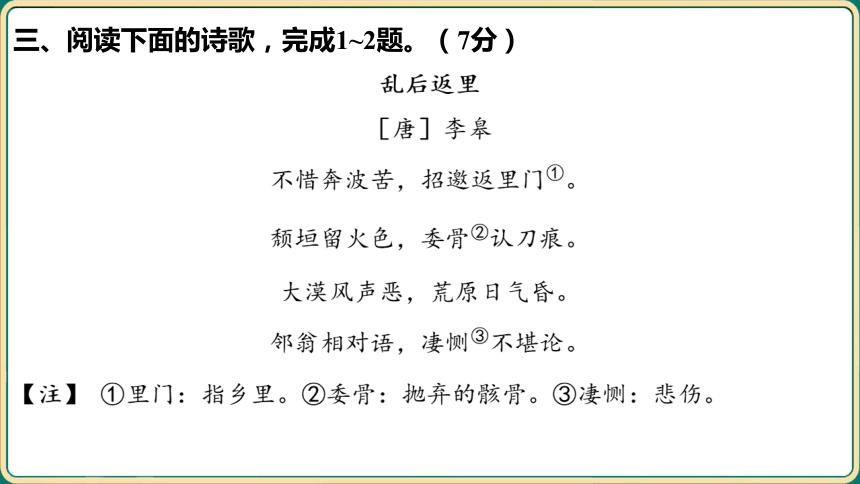

三、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

乱后返里

[唐]李皋

不惜奔波苦,招邀返里门 。

颓垣留火色,委骨 认刀痕。

大漠风声恶,荒原日气昏。

邻翁相对语,凄恻 不堪论。

【注】 ①里门:指乡里。②委骨:抛弃的骸骨。③凄恻:悲伤。

1.诗中运用正、侧面相结合的手法描写了战争的残酷,请分别概括具体写了

哪些内容。(3分)

[答案] (3分)经历战火之后,家乡断壁残垣、白骨森森的景象是正面描写,

当时恶劣昏暗的环境氛围是侧面描写。

2.诗中有“邻翁相对语”,请你结合诗歌主题,猜猜会“语”些什么内容。(4分)

[答案] (4分)失去亲人的痛苦;家园被毁的悲伤;对战争的控诉;对和平

生活的向往。

【诗歌助读】不在乎旅途奔波的劳累,诚挚地邀请返乡之人回家门。故乡建

筑的废墟上还留有火烧后的痕迹,抛弃的骸骨上刀剑伤口也依然清晰可见。

荒漠中的风很狂暴,日光在荒原上昏暗无光。邻里的老翁与我相对交谈,凄

凉悲伤的样子难以言表。

四、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

书边事

[唐]张乔

调角 断清秋,征人倚戍楼。

春风对青冢,白日落梁州 。

大漠无兵阻,穷边有客游。

蕃情似此水 ,长愿向南流。

【注】 ①唐宣宗时代。张议潮击败吐蕃,收复河西、陇右失地,自此,唐

代西部边塞地区出现了和平安定的局面。②调角:犹吹角。③青冢:指王昭

君的坟墓,在今呼和浩特。梁州:“凉州”,今甘肃武威。④蕃情:指吐蕃的

民心。

1.本诗的颔联、颈联描写了哪些意象?有怎样的表达效果?(3分)

[答案] (3分)颔联、颈联通过春风、青冢、白日、大漠等古代边疆意象,共

同营造出雄浑开阔的意境,表达了诗人对边境没有兵灾、百姓安全出游的喜悦。

2.近人俞陛云评价此诗“高视阔步”,请结合整首诗,从内容和情感两方面赏

析尾联。(4分)

[答案] (4分)尾联写望着滔滔奔流的河水,诗人思绪联翩,想着蕃情能像

这大河一样,长久地向南流入中原。体现了期望民族团结的美好愿望。

五、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

蓟中 作

高 适

策马自沙漠,长驱登塞垣。

边城何萧条,白日黄云昏。

一到征战处,每愁胡虏翻 。

岂无安边书,诸将 已承恩。

惆怅孙吴事 ,归来独闭门。

【注】 ①蓟中:指蓟城,在今北京大兴西南。②翻:同“反”,反叛。③安

边书:安定边疆的策略。④诸将:指安禄山等人。⑤孙吴事:指孙武、吴起

用兵之事。孙武,春秋齐国人,古代著名军事家。吴起,战国时卫国人,曾

任魏国将军,大败秦兵。

1.下列对这首诗的理解与分析,不正确的一项是( ) (3分)

B

A.开篇以“沙漠”“塞垣”等意象,勾勒出一幅浩瀚壮阔的边塞图画。“策马”“长

驱”和“登”三个动作,勾画出一个勇赴国难的英雄形象。

B.第三、四句由远及近地描绘了诗人登上塞垣时所见的萧条荒凉景象。一个

“何”字,突出了主人公的感慨之深,忧愁之重。

C.第五、六句深刻揭露了前文“边城何萧条”的根源。“一到”“每愁”两个词突

显边患的程度之深和时间延续之久。

D.第七、八句是诗人由边患不止而引发的激愤之语。“岂无”以强有力的反诘

对统治者进行了抨击,也表现出自己安边定远的信心。

[解析] 本题考查对诗歌的理解和分析。第三、四句“边城何萧条,白日黄云

昏”均为远景,因此本项中“由远及近”理解错误。故选B。

2.本诗最后一联写“惆怅孙吴事,归来独闭门”,诗人“惆怅”的原因有哪些?

请简要概括。(4分)

[答案] (4分)①对边塞萧条冷落现状的伤感;②对边患深重频繁的忧愁;

③对报国壮志无法施展的怨恨;④对诸将腐败无能的愤怒。

六、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

度破讷沙 二首(其二)

李 益

破讷沙头雁正飞,鸊鹈泉 上战初归。

平明日出东南地,满碛 寒光生铁衣。

【注】 ①破讷(nè)沙:系沙漠译名,亦作“普纳沙”。②鸊(pì)鹈(tī)

泉:泉水名。唐时在丰州西受降城北(今内蒙古河套西北部)。③碛(qì):

水中沙堆,引申为沙漠。

1.结合内容,赏析诗歌所营造的意境。(3分)

[答案] (3分)诗歌前两句描写了沙漠辽远、大雁高飞、将士们凯旋的盛大

场景(1分),后两句描写了日出东南、铁衣寒光的景象(1分),营造出了

苍茫壮阔、雄健壮美的意境(1分)。

2.简要分析“满碛寒光生铁衣”与“甲光向日金鳞开”塑造的将士形象有何不同?

(4分)

[答案] (4分)“满碛寒光生铁衣”描绘了将士们胜利归来,铠甲在日光照耀下

寒光闪闪的景象,塑造了军容肃穆的将士形象(2分)。“甲光向日金鳞开”则

衬托出将士们的饱满情绪,塑造了严阵以待、临危不惧的将士形象(2分)。

【诗歌助读】在破讷沙漠上大雁正在飞翔,在鸊鹈泉上战胜了敌军的将士们刚

刚归来。天刚亮的时候,一轮红日从东南方的地平线上喷薄而出。在广袤的平

沙之上,行进的部队宛如游龙,战士的盔甲如银鳞一般,在日照下寒光闪闪。

七、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

出 塞

张 籍

秋塞雪初下,将军远出师。

分营长记火,放马不收旗。

月冷边帐湿,沙昏夜探迟。

征人皆白首,谁见灭胡时。

1.请赏析“月冷边帐湿”中的“湿”字。(3分)

[答案] (3分)“湿”与“冷”相对,表现了塞外的寒冷(2分),突出塞外的艰

苦环境(1分)。

2.谈谈你从最后两句中体会出的诗人情感。(4分)

[答案] (4分)抒发了诗人对边塞征人的同情,对连年征战边塞却无功的感

叹与委婉的谴责。

【诗歌助读】边塞的雪刚开始下,将军就要率军远征边塞了。四处散开的营

地夜夜点燃着火堆,即使下马休息也不将旗帜收起来。月光寒冷,军帐早已

经湿了,前去查探敌情的士兵迟迟才返回。出征的士兵头发都已经花白,有

谁能够看到胡人被消灭呢。

古诗词曲阅读分主题训练

专题一 古诗词曲阅读

主题二 边塞征战

2025年中考语文主题训练

一、[2024 山东中考改编]阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

出 塞

王 褒

飞蓬似征客,千里自长驱。

塞禽唯有雁,关树但生榆。

背山看故垒,系马识馀蒲 。

还因麾下骑,来送月支图 。

【注】 ①王褒:琅邪临沂(今属山东)人,北周文学家。②馀蒲:指西域

蒲类国的遗迹。③来送月支图:指西域月氏国遣使来贡、臣服汉朝。月支,

即月氏。

1.本诗第七、八句使用“月支图”的典故,有什么作用?请简要概括。(3分)

[答案] (3分)用历史往事表达诗人建功立业的豪情。

2.小语选择本诗参加“诗意中国”古诗文朗诵会,老师建议“塞禽唯有雁,关树

但生榆”中“唯”“但”二字要重读。请你简要说明这样朗读的理由。(4分)

[答案] (4分)“唯”“但”两字都意为只有,两句诗写的是在边塞,除了大雁,

几乎看不到其他的飞禽;而在这关口生长着的树木,也只有榆树。重读“唯”

“但”更能表现边塞的荒凉和战士们的孤独与坚韧,寄托了诗人对战士们的深

切关怀和思念。

【诗歌助读】飞蓬就像那些出征的战士们,千里迢迢,奋力前行。在边塞,

除了大雁,几乎看不到其他的飞禽;而在这关口生长着的树木,也只有榆树。

他们背靠着山峦,望着那些曾经的堡垒,心中充满了历史的沧桑感;当他们

系好马匹,会看到一些余下的蒲草,这些都成了他们辨认归途的标记。手下

的骑兵送来敌国的地图,以便部署下一步的追击行动。

二、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

马上作

[明]戚继光

南北驱驰 报主情,江花边月笑平生。

一年三百六十日,多是横戈马上行。

军城早秋

[唐]严武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【注】 ①南北驱驰:戚继光曾在东南沿海一带抗击倭寇的侵扰,又曾镇守

北方边关。②严武:字季鹰,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队

七万多人。

1.数字在诗歌中往往起着独特的作用。《马上作》中的“一年三百六十日”刻

画出了作者怎样的形象?请简要分析。(3分)

[答案] (3分)《马上作》中的“一年”犹言年年,细数“三百六十日”,意在

强调年年如此、天天如此,刻画出一位任劳任怨、保家卫国的英雄形象。

2.两首诗的第二句都写到了“边月”,其用意有何不同?(4分)

[答案] (4分)《马上作》中的边月被拟人化了,通过写边月“笑”诗人的戎

马生活,从侧面表现出诗人为国家安宁放弃个人生活乐趣的牺牲精神

(2分)。《军城早秋》中,诗人用边月营造出一种阴沉肃穆的环境,预示

战事紧张,战争一触即发(2分)。

【诗歌助读】南北征战,抗击倭寇,镇守边关,就是为了报答君主的恩情;

连南方江畔的花、北方边地的月都笑我一生如此奔忙。一年三百六十天,大

多是拿着兵器、骑着马,为了国家而南奔北跑。

昨天夜里萧瑟的秋风卷入驻守的关塞;寒云滚滚,边月西沉,笼罩着西山。

我一再命令那些勇猛的将士追击敌人,不要让敌人的一兵一马从战场上逃回。

三、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

乱后返里

[唐]李皋

不惜奔波苦,招邀返里门 。

颓垣留火色,委骨 认刀痕。

大漠风声恶,荒原日气昏。

邻翁相对语,凄恻 不堪论。

【注】 ①里门:指乡里。②委骨:抛弃的骸骨。③凄恻:悲伤。

1.诗中运用正、侧面相结合的手法描写了战争的残酷,请分别概括具体写了

哪些内容。(3分)

[答案] (3分)经历战火之后,家乡断壁残垣、白骨森森的景象是正面描写,

当时恶劣昏暗的环境氛围是侧面描写。

2.诗中有“邻翁相对语”,请你结合诗歌主题,猜猜会“语”些什么内容。(4分)

[答案] (4分)失去亲人的痛苦;家园被毁的悲伤;对战争的控诉;对和平

生活的向往。

【诗歌助读】不在乎旅途奔波的劳累,诚挚地邀请返乡之人回家门。故乡建

筑的废墟上还留有火烧后的痕迹,抛弃的骸骨上刀剑伤口也依然清晰可见。

荒漠中的风很狂暴,日光在荒原上昏暗无光。邻里的老翁与我相对交谈,凄

凉悲伤的样子难以言表。

四、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

书边事

[唐]张乔

调角 断清秋,征人倚戍楼。

春风对青冢,白日落梁州 。

大漠无兵阻,穷边有客游。

蕃情似此水 ,长愿向南流。

【注】 ①唐宣宗时代。张议潮击败吐蕃,收复河西、陇右失地,自此,唐

代西部边塞地区出现了和平安定的局面。②调角:犹吹角。③青冢:指王昭

君的坟墓,在今呼和浩特。梁州:“凉州”,今甘肃武威。④蕃情:指吐蕃的

民心。

1.本诗的颔联、颈联描写了哪些意象?有怎样的表达效果?(3分)

[答案] (3分)颔联、颈联通过春风、青冢、白日、大漠等古代边疆意象,共

同营造出雄浑开阔的意境,表达了诗人对边境没有兵灾、百姓安全出游的喜悦。

2.近人俞陛云评价此诗“高视阔步”,请结合整首诗,从内容和情感两方面赏

析尾联。(4分)

[答案] (4分)尾联写望着滔滔奔流的河水,诗人思绪联翩,想着蕃情能像

这大河一样,长久地向南流入中原。体现了期望民族团结的美好愿望。

五、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

蓟中 作

高 适

策马自沙漠,长驱登塞垣。

边城何萧条,白日黄云昏。

一到征战处,每愁胡虏翻 。

岂无安边书,诸将 已承恩。

惆怅孙吴事 ,归来独闭门。

【注】 ①蓟中:指蓟城,在今北京大兴西南。②翻:同“反”,反叛。③安

边书:安定边疆的策略。④诸将:指安禄山等人。⑤孙吴事:指孙武、吴起

用兵之事。孙武,春秋齐国人,古代著名军事家。吴起,战国时卫国人,曾

任魏国将军,大败秦兵。

1.下列对这首诗的理解与分析,不正确的一项是( ) (3分)

B

A.开篇以“沙漠”“塞垣”等意象,勾勒出一幅浩瀚壮阔的边塞图画。“策马”“长

驱”和“登”三个动作,勾画出一个勇赴国难的英雄形象。

B.第三、四句由远及近地描绘了诗人登上塞垣时所见的萧条荒凉景象。一个

“何”字,突出了主人公的感慨之深,忧愁之重。

C.第五、六句深刻揭露了前文“边城何萧条”的根源。“一到”“每愁”两个词突

显边患的程度之深和时间延续之久。

D.第七、八句是诗人由边患不止而引发的激愤之语。“岂无”以强有力的反诘

对统治者进行了抨击,也表现出自己安边定远的信心。

[解析] 本题考查对诗歌的理解和分析。第三、四句“边城何萧条,白日黄云

昏”均为远景,因此本项中“由远及近”理解错误。故选B。

2.本诗最后一联写“惆怅孙吴事,归来独闭门”,诗人“惆怅”的原因有哪些?

请简要概括。(4分)

[答案] (4分)①对边塞萧条冷落现状的伤感;②对边患深重频繁的忧愁;

③对报国壮志无法施展的怨恨;④对诸将腐败无能的愤怒。

六、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

度破讷沙 二首(其二)

李 益

破讷沙头雁正飞,鸊鹈泉 上战初归。

平明日出东南地,满碛 寒光生铁衣。

【注】 ①破讷(nè)沙:系沙漠译名,亦作“普纳沙”。②鸊(pì)鹈(tī)

泉:泉水名。唐时在丰州西受降城北(今内蒙古河套西北部)。③碛(qì):

水中沙堆,引申为沙漠。

1.结合内容,赏析诗歌所营造的意境。(3分)

[答案] (3分)诗歌前两句描写了沙漠辽远、大雁高飞、将士们凯旋的盛大

场景(1分),后两句描写了日出东南、铁衣寒光的景象(1分),营造出了

苍茫壮阔、雄健壮美的意境(1分)。

2.简要分析“满碛寒光生铁衣”与“甲光向日金鳞开”塑造的将士形象有何不同?

(4分)

[答案] (4分)“满碛寒光生铁衣”描绘了将士们胜利归来,铠甲在日光照耀下

寒光闪闪的景象,塑造了军容肃穆的将士形象(2分)。“甲光向日金鳞开”则

衬托出将士们的饱满情绪,塑造了严阵以待、临危不惧的将士形象(2分)。

【诗歌助读】在破讷沙漠上大雁正在飞翔,在鸊鹈泉上战胜了敌军的将士们刚

刚归来。天刚亮的时候,一轮红日从东南方的地平线上喷薄而出。在广袤的平

沙之上,行进的部队宛如游龙,战士的盔甲如银鳞一般,在日照下寒光闪闪。

七、阅读下面的诗歌,完成1~2题。(7分)

出 塞

张 籍

秋塞雪初下,将军远出师。

分营长记火,放马不收旗。

月冷边帐湿,沙昏夜探迟。

征人皆白首,谁见灭胡时。

1.请赏析“月冷边帐湿”中的“湿”字。(3分)

[答案] (3分)“湿”与“冷”相对,表现了塞外的寒冷(2分),突出塞外的艰

苦环境(1分)。

2.谈谈你从最后两句中体会出的诗人情感。(4分)

[答案] (4分)抒发了诗人对边塞征人的同情,对连年征战边塞却无功的感

叹与委婉的谴责。

【诗歌助读】边塞的雪刚开始下,将军就要率军远征边塞了。四处散开的营

地夜夜点燃着火堆,即使下马休息也不将旗帜收起来。月光寒冷,军帐早已

经湿了,前去查探敌情的士兵迟迟才返回。出征的士兵头发都已经花白,有

谁能够看到胡人被消灭呢。