24秋【五上】语文期末复习必背汇总

图片预览

文档简介

五年级上册语文全册重要知识点汇总

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

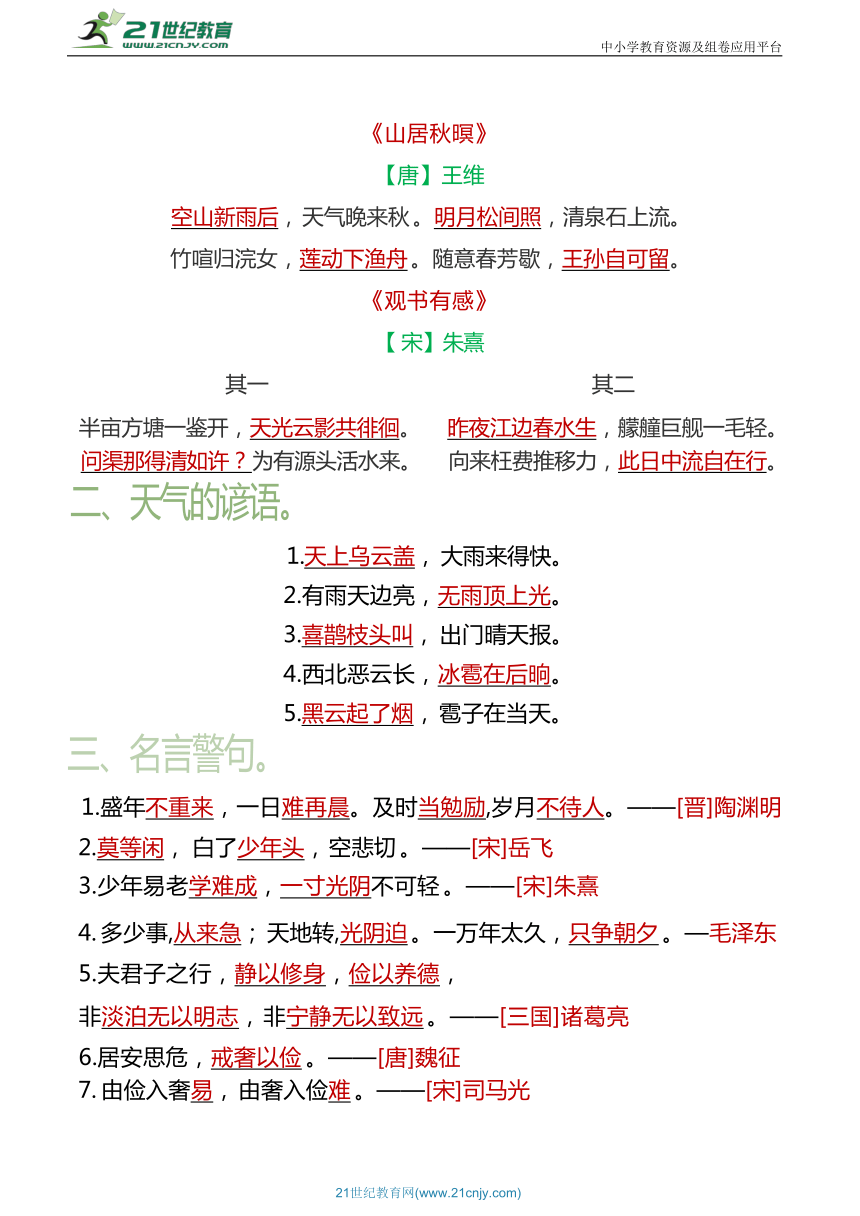

《蝉》

【唐】虞世南

垂矮饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

《乞巧》

【唐】林杰

七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

《示儿》

【 宋】陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。 王师北定中原 日,家祭无忘告乃翁。

《题临安邸》

【 宋】林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

《己亥杂诗》

【 清 】龚自珍

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

《枫桥夜泊》

【唐】张继

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

《渔歌子》

【唐】张志和

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

《长相思》

【 清 】纳兰性德

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。 风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

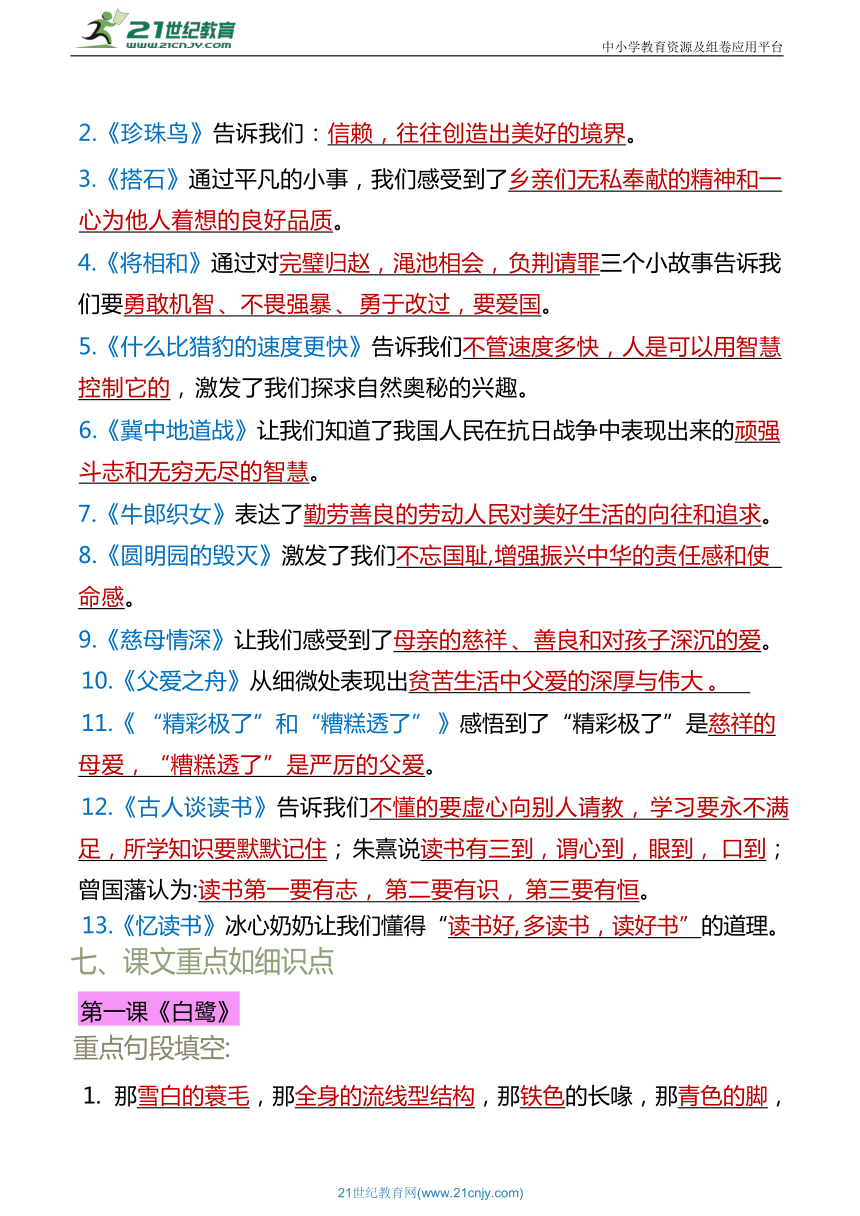

《山居秋暝》

【唐】王维

空山新雨后, 天气晚来秋 。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟 。随意春芳歇,王孙自可留。

《观书有感》

【 宋】朱熹

其一 其二

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 问渠那得清如许? 为有源头活水来。

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。 向来枉费推移力,此日中流自在行。

二、天气的谚语。

1.天上乌云盖, 大雨来得快。 2.有雨天边亮,无雨顶上光。 3.喜鹊枝头叫, 出门晴天报。 4.西北恶云长,冰雹在后晌。 5.黑云起了烟, 雹子在当天。

三、名言警句。

1.盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。——[晋]陶渊明 2.莫等闲, 白了少年头, 空悲切 。——[宋]岳飞

3.少年易老学难成,一寸光阴不可轻 。——[宋]朱熹

4. 多少事,从来急; 天地转,光阴迫 。一万年太久,只争朝夕 。—毛泽东 5.夫君子之行,静以修身,俭以养德,

非淡泊无以明志, 非宁静无以致远 。——[三国]诸葛亮 6.居安思危,戒奢以俭 。——[唐]魏征

7. 由俭入奢易, 由奢入俭难 。——[宋]司马光

8.粥一饭, 当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰 。——[清]朱用纯 9.知之为知之, 不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也 学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝, 以思,无益,不如学也 。——《论语》

四、动物喻人:

立场不稳,见风使舵的人—变色龙 强横无赖 、独霸一方的人—地头蛇 趋炎赴势 、百依百顺的人—哈巴狗 孤陋寡闻 、知识不广的人—井底蛙

笑脸相对 、 两面三刀的人—笑面虎 一毛不拔 、吝啬钱财的人—铁公鸡 代人受过 、替人挨揍的人—替罪羊 鞠躬尽瘁 、为民造福的人—孺子牛

五、人物、事物特点:

白鹭:精巧

桂花:香气扑鼻

廉颇:勇于改过 、有错能改

牛郎:勤劳能干 老牛:任劳任怨 陆游:忧国忧民 将军:关心战士

花生:不图虚名 、默默奉献

蔺相如:勇敢机智 、不畏强暴 、顾全大局 海力布:热心助人 、舍己为人

织女:心灵手巧

王母娘娘:心狠手辣

守岛战士们:不畏艰难,爱岛如家 松鼠:驯良乖巧

梁晓声的母亲:慈祥善良 梁晓声:孝敬母亲

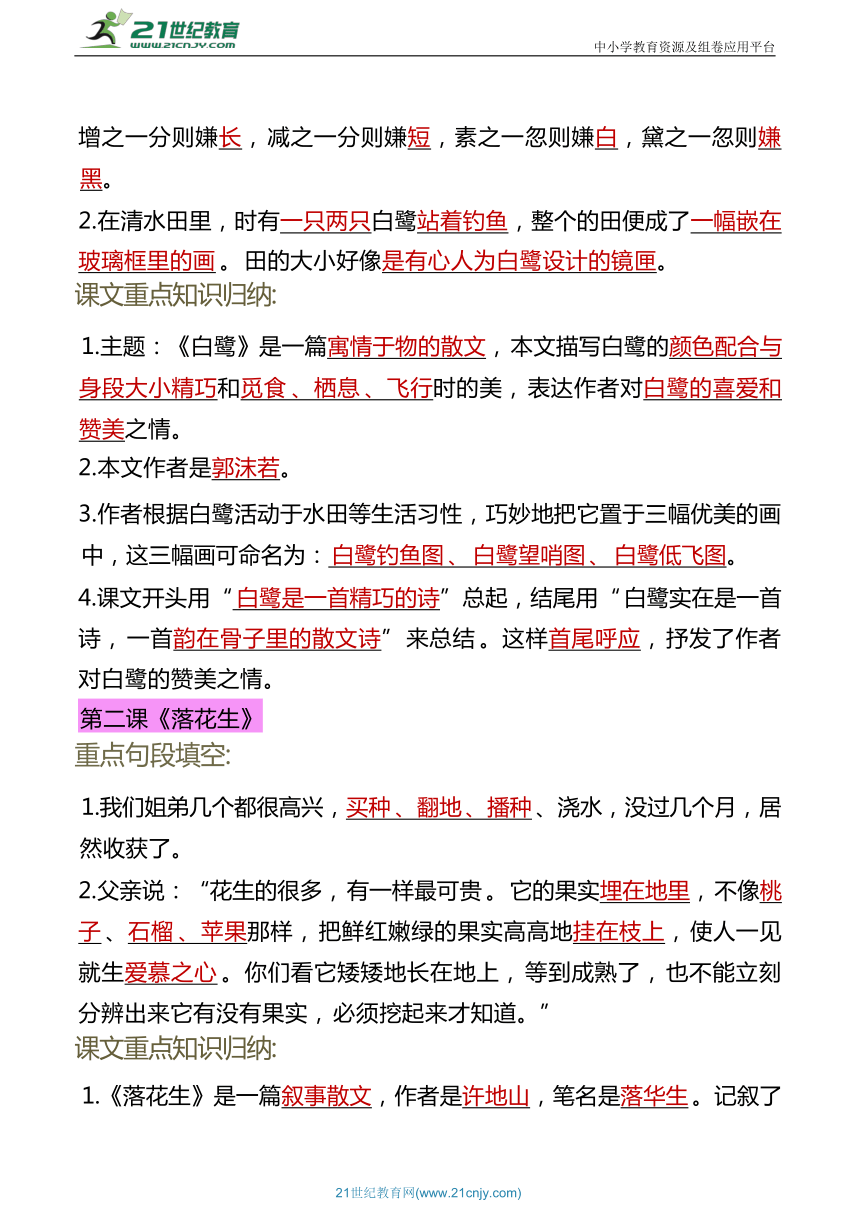

六、课文蕴含的人文素养(做人道理

1.《落花生》告诉我们人要做有用的人,不要做只讲体面, 而对别人没 有好处的人。

2.《珍珠鸟》告诉我们:信赖,往往创造出美好的境界。

3.《搭石》通过平凡的小事,我们感受到了乡亲们无私奉献的精神和一 心为他人着想的良好品质。

4.《将相和》通过对完璧归赵,渑池相会, 负荆请罪三个小故事告诉我 们要勇敢机智 、不畏强暴 、 勇于改过,要爱国。

5.《什么比猎豹的速度更快》告诉我们不管速度多快,人是可以用智慧 控制它的, 激发了我们探求自然奥秘的兴趣。

6.《冀中地道战》让我们知道了我国人民在抗日战争中表现出来的顽强 斗志和无穷无尽的智慧。

7.《牛郎织女》表达了勤劳善良的劳动人民对美好生活的向往和追求。 8.《圆明园的毁灭》激发了我们不忘国耻,增强振兴中华的责任感和使 命感。

9.《慈母情深》让我们感受到了母亲的慈祥 、善良和对孩子深沉的爱。 10.《父爱之舟》从细微处表现出贫苦生活中父爱的深厚与伟大 。

11.《 “精彩极了”和“糟糕透了” 》感悟到了“精彩极了”是慈祥的 母爱,“糟糕透了”是严厉的父爱。

12.《古人谈读书》告诉我们不懂的要虚心向别人请教, 学习要永不满 足,所学知识要默默记住; 朱熹说读书有三到,谓心到, 眼到, 口到; 曾国藩认为:读书第一要有志, 第二要有识, 第三要有恒。

13.《忆读书》冰心奶奶让我们懂得“读书好, 多读书,读好书”的道理。

七、课文重点如细识点

(

第一课《白鹭》

)

重点句段填空:

1. 那雪白的蓑毛,那全身的流线型结构,那铁色的长喙,那青色的脚,

增之一分则嫌长, 减之一分则嫌短,素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌 黑。

2.在清水田里,时有一只两只白鹭站着钓鱼,整个的田便成了一幅嵌在 玻璃框里的画 。 田的大小好像是有心人为白鹭设计的镜匣。

课文重点知识归纳:

1.主题:《白鹭》是一篇寓情于物的散文, 本文描写白鹭的颜色配合与 身段大小精巧和觅食 、栖息 、飞行时的美, 表达作者对白鹭的喜爱和 赞美之情。

2.本文作者是郭沫若。

3.作者根据白鹭活动于水田等生活习性,巧妙地把它置于三幅优美的画 中,这三幅画可命名为: 白鹭钓鱼图 、 白鹭望哨图 、 白鹭低飞图。

4.课文开头用“ 白鹭是一首精巧的诗”总起,结尾用“ 白鹭实在是一首 诗, 一首韵在骨子里的散文诗” 来总结 。这样首尾呼应, 抒发了作者 对白鹭的赞美之情。

(

第二课《落花生》

)

重点句段填空:

1.我们姐弟几个都很高兴,买种 、翻地 、播种 、浇水,没过几个月,居 然收获了。

2.父亲说:“花生的很多, 有一样最可贵 。 它的果实埋在地里, 不像桃 子 、石榴 、苹果那样, 把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上, 使人一见 就生爱慕之心 。你们看它矮矮地长在地上, 等到成熟了, 也不能立刻 分辨出来它有没有果实, 必须挖起来才知道。”

课文重点知识归纳:

1.《落花生》是一篇叙事散文,作者是许地山,笔名是落华生 。记叙了

作者小时候一家人过花生收获节的情况, 通过谈论花生的好处, 揭示 学习花生的好处的品格的主旨 。告诉我们:“人要做有用的人,不要做 只讲体面而对别人没有好处的人” 的道理, 体现了作者不为名利 、 只 求有益于社会的人生观与价值观。

2. 课文以“ 落花生”为话题,按照事情发展的顺序,依次写了种花生、 收花生 、 尝花生 、议花生, 其中详写了议花生。

3.一家人在议花生时,所站的角度各不相同:姐姐 、哥哥和“我”分别 从花生的味道 、作用 、价钱这三个方面发表了自 己的看法, 而父亲则 着眼于赞美花生的品质。

4.父亲跟“我们”议花生的目的是借谈论花生的好处, 来教导“我们” 如何做人 。从写法上看, 这是一种借物喻人的写法, 选文是用对话的 形式把这一道理表达出来的 。赞扬了花生朴实无华 、默默奉献的品质 。 5. “人要做有用的人,不要做只讲体面而对别人没有好处的人。”一句 话中“体面” 的意思 是:好看 、美丽 。这句话的意思是:做人不能只 讲外表, 更应该看看自己对他人和社会有没有好处及贡献。

“有用的人”指:对他人和社会主义有好处和贡献的人 。 “ 只讲体面的人”指:只注重外表美而不注重内心美的人。

(

第三课《桂花雨》

)

重点句段填空:

1.我喜欢的是桂花。桂花树的样子笨笨的,不像梅树那样有姿态。不开 花时, 只见到满树的叶子 ;开花时, 仔细地在树丛里寻找, 才能看到 那些小花 。可是桂花的香气, 太迷人了。

2.桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后左右十几家邻居,没有不 浸在桂花香里的。

3.我又想起了在故乡童年时代的“摇花乐”,还有那摇落的阵阵桂花雨。

课文重点知识归纳:

1.《桂花雨》回忆作者童年时在家乡“摇花乐”和“桂花雨”时的情景, 借桂花抒发对故乡和亲人的思念以及对童年生活无比怀念的感情。

2. “全年整个村子都浸在桂花的香气里。”一个“浸”字形象的写出了:

桂花的香气,桂花不仅花开时香, 晾干了泡茶 、做糕饼同样香气弥漫。

3.“可是母亲说‘这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花 ’。”这 句话的意思: 因为在母亲的心里, 故乡的一切都是最好的, 所以她认 为家乡的桂花最香 。作者通过母亲的这句话表达了对故乡的深切怀念。

(

第四课《珍珠鸟》

)

重点句段填空:

瞧, 多么像它的父母:红 嘴红 脚,灰蓝色的毛, 只是后背还没有 生出珍珠似的圆圆的白点 。它好肥,整个身子好像一个蓬松的球儿。

课文重点知识归纳:

1.《珍珠鸟》是冯骥才写的一篇散文,文章按时间顺序,作者为我们生 动地描述了珍珠鸟在“我”细心照料 、呵护下由怕人到信赖人的过程, 表现作者与珍珠鸟之间的情意,表达了:“信赖,往往创造出美好的境 界” 的感受。

2.作者称呼珍珠鸟为“ 小家伙”体现了作者对珍珠鸟的喜爱之情。

3.文中的“美好境界”是指人与动物及人与人之间互相信任 、友好共处 的境界。

珍珠鸟逐步依赖“我”是因为“我”真诚 、无微不至地关爱珍珠鸟。

(

语文园地一

)

1.《蝉》 中“表现修身而品格高尚的人,并不需要某种外界的凭借, 自

能声明远扬” 的诗句是:居高声自远, 非是藉秋风。

2.诗中描写蝉的形体与饮食习惯的一句是:垂矮饮清露。 描写蝉声远传的一句是:流响出疏桐。

全诗比兴寄托的点睛之笔的两句是:居高声自远, 非是藉秋风。

3.诗中作者以蝉自喻,从形状 、习性 、声音三个方面写出蝉的特点,用 一个“疏”字写出了蝉所栖息树干的高峻挺拔;“流响”一词则写出了 蝉叫声的特点;全诗表达了诗人对自我内在品格的赞美。

(

第五课《搭石》

)

重点句段填空:

1.每当上工 、下工,一行人走搭石的时候,动作是那么协调有序!前面 的抬起脚来, 后面的紧跟上去 。嗒嗒的声音, 像轻快的音乐 ;清波漾 漾,人影绰绰, 给人画一般的美感。

2.一排排搭石,任人走,任人踏, 它们联结着故乡的小路,也联结着乡 亲们美好的情感。

课文重点知识归纳:

1. 主题:《搭石》是一篇散文,作者通过对家乡环境的介绍,反映出“石” 在人们生活中的重要作用, 赞美了乡亲们默默无闻 、无私奉献的美好 品质和一心为他人着想。

2.全文的写作顺序:话搭石——摆搭石——走搭石——赞搭石。

3.我眼前仿佛出现了一幅有声有色的美丽画卷:“协调有序”这个词看 到了一行人走搭石的动作美 ; 我从“嗒嗒”这个词听到了走搭石声音 美;“清波漾漾”“人影绰绰”这两个词语写出了走搭石的画面美。

4.课文中给我留下印象最深的画面是: 两个人面对面过搭石、年轻人背 老人过搭石, 从中要可以体会出乡亲们相互谦让 、相亲相爱 、尊老爱

幼 的感情。

5. “一排排搭石, 任人走, 任人踏, 它们联结着故乡的小路, 也联结 着乡亲们美好的情感。”这句话的意思是:一排排搭石任人踩踏,却无 怨无悔, 这正是乡亲们无私奉献精神的写照, 也是联结着乡亲们相亲 相爱 、友好互助情感的纽带 。

(

第六课《将相和》

)

课文重点知识归纳:

1.《将相和》是根据司马迁的《史记 廉颇蔺相如列传》 改写的。

2.文中的“将”指的是廉颇,“相”指的是蔺相如, “将相不和”是因 为廉颇居功自傲, 忌妒蔺相如, 后来“将相又和好”是因为蔺相如和 廉颇以国家利益为重。

3.课文以秦赵两国的矛盾为背景,记叙了“ 完璧归赵”“渑池会面”“负 荆请罪”三个故事, 写出了将相由不和到和 的过程 。 第二个故事是第 一个故事的发展, 前两个故事的结果又是第三个故事的起因。

4.蔺相如的性格特点:勇敢机智 、不畏强暴 、顾大局 、识大体。 廉颇的性格特点:勇于改过,知错就改。

5.《将相和》一课讲的三件事,第一件事的起因是秦王要拿十五座城换 和氏璧, 结果是完璧归赵 ; 第二件事的起因是秦王在渑池会见时让赵 王鼓瑟 ; 第三件事的起因是蔺相如立功封官, 廉颇不服气, 结果是将 相和好如初。

6.“ 完璧归赵”表现了蔺相如勇敢机智的精神 ;“渑池会见”表现了蔺 相如不畏强暴, 维护国家尊严的精神;“负荆请罪”表现了蔺相如为国 家着想, 顾全大局的精神 ; 廉颇背着荆条到蔺相如的府上认罪, 说明 他具有知错就改的高尚品质。

(

第七课《什么比猎豹的速度更快》

)

重点句段填空:

猎豹奔跑的最大速度可达 110 千米每小时; 游隼向下俯冲时的速 度超过320 千米每小时; 声音传播的速度大约是 1050 千米每小时; 火 箭的最大速度能达到4 万千米每小时。

课文重点知识归纳:

1. 《什么比猎豹的速度更快》是一篇介绍事物运动速度的说明文, 一 文写了几种比猎豹更快的事物, 分别是:游隼 、喷气式飞机 、 声音、 火箭 、流星体 、 光 。我知道光的传播速度是最快的,每秒可达 30 万公 里。

2.课文主要运用了列数字 、作比较 、举例子的说明方法。 3.按运动速度给事物由慢到快的顺序是:

人 、鸵鸟 、猎豹 、游隼 、声音 、喷气式飞机 、火箭 、流星体 、 光

4.在两条腿的动物里面,鸵鸟是奔跑的世界冠军,陆地上跑得最快的动 物是猎豹,光 的传播速度是宇宙中最快的。

(

第八课《冀中的地产战》

)

重点句段填空:

1. 冀中的地道战是我国抗日战争史上的一个奇迹。

2. 为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了 地道战这一新的斗争方式。

3. 有了地道战这个斗争方式, 敌人毒辣透顶的“扫荡”被粉碎了 。冀 中平原上的人民不但坚持了生产, 还有力地打击了敌人, 在我国抗 日战争史上留下了惊人的奇迹。

课文重点知识归纳:

1.主题:本文从冀中地产战的出现的原因、作用、样式结构及特点等方 面进行了介绍和说明,热情颂扬了人民群众的无穷的智慧和顽强斗志。 2.本文中介绍的“地道战”发生于抗日战争时期。

3.冀中人民利用地道,想出了许多妙法,粉碎了敌人的破坏 。比如洞 口 准备土和沙可以防备敌人的火攻;“ 孑 口”上装吊板可以粉碎敌人的毒 气攻 ;把地道和枯井暗沟连接起来可以对付敌人的水攻 。各个村子的 地道相通, 方便转移。

4.地道的作用: 一是保护自己 ;二是打击敌人。

(

第九课《猎人海力布》

)

重点句段填空:

1. 这个故事讲述了一个猎人, 名叫海力布, 他热心帮助别人,每次打 猎 回来, 总是把猎物分给大家, 自 己只留下很少的一份 。最后为了救 乡亲们,他变成了一块石头。

2. 大家看见海力布变成了石头,都非常后悔, 非常悲痛 。他们含着眼 泪,念着海力布的名字, 扶着老人, 领着孩子, 赶着牛羊, 往很远的 地方走去 。他们走在路上, 忽然乌云密布, 狂风怒号, 接着就是倾盆 大雨。

课文重点知识归纳:

1. 主题 :本文主要讲述了善良的猎人海力布为拯救乡亲, 不惜牺牲自 己变成大石头的故事, 赞美了他热心助人 、舍己救人的高贵品质。

2.海力布变成石头的原因是:因为他为了救乡亲们说出了听到的动物的 话。

(

第十

、十一课《牛郎织女( 一

)(

二 )》

)

课文重点知识归纳:

1.主题:故事歌颂了劳动人民反对压迫、争取自由幸福的精神,反映了 勤劳善良的劳动人民对美好生活的向往 、追求, 揭露了封建制度对人 民的压迫, 同时也表达了人们对破坏美好生活的专制者的憎恨。

2.《牛郎织女》是 民间故事, 本文由叶圣陶整理 。我还读过他的文章: 《稻草人》《火灾》。

3.七夕指的是农历七月初七, 是传说中牛郎织女鹊桥相会的日子。

4.分布在银河两侧的牵牛星和织女星,看起来是一“水”之隔,其实距 离十分遥远 。人们根据它们的名字, 创作出《牛郎织女》这个充满传 奇色彩的民间故事。我读过的民间故事还有《白蛇传》《孟姜女哭长城》。 5.牛郎的性格特点:心地善良 、勤劳能干 。 老牛:知恩图报 、善解人 意 。 织女的性格特点:心灵手巧 、 渴望自由 。 王母:心狠手辣 、 无 情无义。

6.《牛郎织女》中的牛郎和织女代表勤劳善良 、追求幸福的人,王母娘 娘代表专横 、残暴的人。

7.本单元所学课文《牛郎织女》属于中国古代民间四大传说之一,我还 知道其他三个分别是《孟姜女哭长城》、《梁山泊与祝英台》、《白蛇传》。 8.读《中国民间故事》,我知道了《 田螺姑娘》、《梁山泊与祝英台》、《 八 仙过海》等精彩的故事。

(

第十二课《古诗三首》

)

《示儿》

1.题目的意思:这首诗是写给自己的儿子的 。

2.主题:这首诗是宋朝诗人陆游的绝笔,诗中作者以父亲的 口吻,表达 了诗人至死不忘收复失地 、渴望统一祖国的热切心情。

3.诗意:我本来就知道,我死后人间的一切都和我无关了 。只是悲伤的

是没有看见祖国的统一 。进行的军队收复中原的那一天, 家祭时可不 要忘记了告诉你的父亲。

4.诗中充分体现了诗人爱国之情的诗句是:王师北定中原 日,家祭无忘 告乃翁。

5.诗中,诗人的遗恨是但悲不见九州同,诗人的遗愿是王师北定中原 日, 诗人的遗嘱是家祭无忘告乃翁。

《题临安邸》

1.题目的意思:题写在临安一家旅店墙壁上的诗。 2.本文的作者是宋代诗人林升创作的七言绝句。

3.主题:诗中前两句表达了作者对南宋统治者苟且偷安、寻欢作乐的生 活的描述和批判也表达了诗人对国家命运深切忧虑, 对统治苟且偷安 的愤激之情。

4.诗的后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“卞 州” 的对照, 不露声色地揭露了“游人们” 的腐朽本质, 表现出诗人 对国家命运的担忧。

5.诗意:美丽的西子湖畔,青山连青山, 高楼接高楼,一片歌舞升平的 景象。

暖洋洋的春风使游人沉醉,他们只管享受生活, 是把杭州当作汴州。

6. “ 暖风” 的含义:既指自然界的春风, 又指社会上的淫靡之风;

“游人” 的含义:既指一般游人, 又指那些忘了困难, 苟且偷安 、 寻欢作乐的南宋统治阶级 。

7.诗人一语双关,讽刺南宋统治者醉生梦死的一句诗是:暖风熏得游人 醉,直把杭州作汴州。

8.诗中“ 熏”和“ 醉” 两个字用得精妙无比,把那些纵表声色 、祸国殃

民的达官显贵的精神状态刻画得惟妙惟肖。 《已亥杂诗》

1.主题:抒发了强烈的爱国主义情怀,诗人希望当朝统治者能奋发有为, 因而大声疾呼, 不拘一格地选用人才, 表达出一种渴望社会变革的急 切心情。

2.诗意:中国朝气蓬勃的书面依靠的是风雷激荡的改革,万马齐喑的沉 闷局面实在让人心痛 。我劝天公重新振作精神, 不拘一格, 让更多的 人才降临世间。

3.写诗人连用比喻,写出当时昏沉 、死寂的现实状况的诗句是:九州生 气恃风雷, 万马齐喑究可哀。

诗中表达诗人渴求天降人才, 改变沉闷 、腐朽现状的一句是:我劝天 公重抖擞, 不拘一格降人才 。(也是运用奇特的想象的诗句 )

4.《己亥杂诗》选自《己亥杂诗》,共 315 首 。作者龚自珍, 号定庵, 清朝人。

(

第十三课《少年中国说( 节选)》

)

重点句段填空:

1. 故今日之责任, 不在他人, 而全在我少年 。少年智则国智,少年富 则国富, 少年强则国强,少年独立则国独立, 少年自由则国自 由,少 年进步则国进步, 少年胜于欧洲则国胜于欧洲, 少年雄于地球则国雄 于地球。

2.红日初升,其道大光 。河出伏流,一泻汪洋 。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。 乳虎啸谷, 百兽震惶。

课文重点知识归纳:

1. 本文运用了排比 、 象征 、对偶等修辞手法, 把少年中国和 中国少年

紧紧地

联系在一起, 极力歌颂少年的朝气蓬勃 ; 鼓励少年肩负起建设中国的 重任,表达作者殷切盼望祖国繁荣富强的强烈愿望和积极进取的精神。

2. 我们了解到“少年中国”是指崛起的中国,“ 中国少年“是指建设中 国的一代新人, 二者之间的联系是中国少年强大, 有着明确的奋斗 目标, 少年中国才能强大。

3. 本文提出的论点是:故今日之责任, 不在他人, 而全在我少年。

4.文中揭示少年中国与中国少年之间密不可分关系的句子是:少年智则 国智, 少年富则国富, 少年强则国强, 少年独立则国独立, 少年自由 则国自 由,少年进步则国进步, 少年胜于欧洲则国胜于欧洲, 少年雄 于地球则国雄于地球 。这个愿望要靠中国少年来实现 。

5.每句话象征的内容:

红日初升, 其道大光 。象征: 中国的远大前程。

河出伏流, 一泻汪洋 。象征: 中国的进步不可限量。 潜龙腾渊,鳞爪飞扬 。象征:少年中国突然崛起 。 乳虎啸谷, 百兽震惶 。象征: 中国的巨大声威。

奇花初胎, 矞矞皇皇 。象征: 中国的美好生活 。 干将发硎,有作其芒 。象征:少年中国奋发有为。

天戴其苍,地履其黄 。象征:祖国顶天立地的高大形象。

6.《少年中国说》一文将封建社会古老的中国和理想的少年中国作比较, 歌颂了少年的精神, 批评了勇于创新的精神, 批评了消极保守 、 因循 守 旧 的思想。

7.用龙来描写少年中国的句子是:潜龙腾渊,鳞爪飞扬。 有关“干将莫邪“ 的句子是:干将发硎,有作其芒。

8.课文以“人”喻“ 国”,号召“ 中国少年”肩负起救国的责任, 为创 造一个繁荣富强的“少年中国” 而努力。

9.作者心目中的少年中国是一个智慧、富有、强大、独立 、自由、进步、 胜于欧洲 、雄于地球的中国。

10.文中用了生动的比喻, 把中国少年比作红日 、伏流 、潜龙 、乳虎 、 鹰隼 、奇花 、干将。

11.本文表达作者对少年的感情是:极力地歌颂和赞美少年的朝气蓬勃, 对少年寄予很大的希望。

(

第十四课《圆明园的毁灭》

)

重点句段填空:

1. 圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名的皇家园林 。它的毁灭是中国 文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!

2. 圆明园中,有金碧辉煌的殿堂,也有玲珑剔透的亭台楼阁;有象征着 热闹街市的“买卖街”,也有象征着田 园风光的山乡村野。

3. 圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物:上自先秦时代的 青铜礼器, 下至唐 、宋 、元 、 明 、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。 所以, 它又是当时世界上最大的博物馆 、 艺术馆。

4. 圆明园在北京西北郊, 是一座举世闻名的皇家园林, 它由圆明园, 万春园,长春园组成,所以也叫圆明三 园。 1860 年 10 月 6 日,英法联 军侵入北京, 闯进圆明园内, 先是抢掠财物, 然后又火烧圆明园。

课文重点知识归纳:

1.《圆明园的毁灭》描述了圆明园昔日的辉煌和毁灭的过程,再现了英 法联军贪婪和野蛮的丑恶嘴脸, 表达作者对祖国灿烂文化的热爱, 对 侵略者野蛮行径的痛恨, 也表达了作者勿忘国耻, 振兴中华的思想感

情。

2.这篇课文是从总体布局、建筑风格 、收藏文物三个方面来描写圆明园 的,其 园林建筑写得最详细。

3.本文的标题为“ 圆明园的毁灭”,在内容上却用大量的笔墨描写圆明 园的辉煌的过去, 原因是:是为了突出侵略者毁灭圆明园的罪行, 从 而更能激发人们对侵略者的仇恨和对我们祖国的热爱。

(

第十五课《小岛》

)

重点句段填空:

1.清晨,将军乘快艇离开了小岛 。回望小岛,他看到那片绿色上面,一 轮鲜红的太阳正在升起。

2.他向着太阳, 向着那片绿色,也向着小岛,行了一个标准的军礼。 课文重点知识归纳:

1.本文用将军的 口吻,讲述了战士们把蔬菜留给将军吃,将军把菜留给 战士们吃,体现了将军和战士们心连心, 用 自 己的方式表达着自己的 对小岛和祖国的热爱, 赞扬了我国海防战士热爱祖国 、 自立自强 、艰 苦奋斗的精神,将军不搞特殊化的品质。

2.小岛菜地的形状是一幅中国地图,表明战士们心 中时刻装着祖国,将 军对

这盘菜的处置是和战士们分享,表现将军对战士们的关怀。 3.课文中的将军是:关爱战士; 战士们:无私奉献。

(

第十六课《太阳》

)

重点句段填空:

1. 地球上的光明和温暖都是太阳送来的 。如果没有太阳,地球上将到 处是黑暗,到处是寒冷, 没有风 、 雪 、 雨 、露,没有草 、木 、鸟 、兽,

自然也不会有人 。一句话, 没有太阳,就没有我们美丽可爱的世界。

2. 太阳离我们约有一亿五千万千米远 。到太阳上去, 如果步行, 日夜 不停地走,差不多要走三千五百年;就是坐飞机,也要飞二十几年。

3. 太阳的温度很高, 表面温度有五千多摄氏度, 就是钢铁碰到它, 也 会变成气体。

课文重点知识归纳:

1.本文是一篇常识性说明文,课文介绍了太阳的远 、大 、热三方面的特 点,还说明了太阳与人类的密切关系。

2.通过本单元的学习,我知道说明文常用的说明方法有:举例子 、列数 字 、打比方 、作比较。

3.叶圣陶先生曾说过:说明文以“说明白了”为成功。

(

第十七课《松鼠》

)

重点句段填空:

1. 松鼠是一种漂亮的小动物,乖巧,驯良, 很讨人喜欢 。 它们面容清 秀, 眼睛闪闪发光, 身体矫健, 四肢轻快 。玲珑的小面孔,衬上一 条帽缨形的美丽尾巴, 显得格外漂亮。

2. 松鼠的窝既干净又暖和, 窝 口有一个圆锥形的盖。 课文重点知识归纳:

1. 本文的作者是法国著名作家布封,本文选自他的《布封文选》中《松 鼠》一文改写而成的 。他毕生从事博物学研究,用 40 年的时间写出 了 36 册巨著《自然史》

2. 体裁:文艺性说明文。

3. 课文主要从外形特点 、行为特征和生活习性三个方面向读者介绍了 松鼠的

可爱之处 。课文通过生动形象的描述为我们展现了漂亮的外形 、 乖巧 的习性 、驯良的性格 、讨人喜欢的松鼠形象, 表达了作者对松鼠的喜 爱之情。

4.课文抓住松鼠清秀、矫健、轻快的特点,采用拟人化的手法把松鼠写 得活灵活现。

5.松鼠不仅外形漂亮,生活习性也很有趣,课文是抓住松鼠的活动、搭 窝 、胎生三个方面来写它的生活习性。

(

第十八课《慈母情深》

)

课文重点知识归纳: 1.作者:梁晓声

2.主题:课文讲述了“我”的母亲在家境极端贫困的情况下,不顾同事 的劝阻, 毫不犹豫地给“我” 买《青年近卫军》 的事, 体现了母亲对 子女无私的爱, 也表达了“我”对母亲的爱和感激 。读了这篇课文, 我想到了“谁言寸草心,报得三春晖。”

3.课文着力要表现的是母亲工作的辛苦,赚钱的艰难和为子女、为家庭 毫无怨言地付出全部。

4.课文中的母亲是一位平凡的母亲 、辛劳的母亲、贫寒的母亲,更是一 位伟大的母亲,感受到了无私的母爱,“我”是从母亲毫不犹豫地给“我” 钱买书中感受到她深沉的母爱的 。课文使我不禁想起古诗:“谁言寸草 心,报得三春晖。”

5.本文通过对母亲的语言 、外貌 、动作 、神态的描写,使我们感受到了 母亲对“我”无私的关爱和呵护。

6.“母亲掏衣兜, 掏出一卷揉得皱皱的毛票, 用龟裂的手指数着。”这 是动作描写, 可以看出这是一位辛劳的母亲 。“一卷揉得皱皱的毛票”

写出“我” 家境贫寒;“龟裂的手指”写出了这钱来的不容易以及母亲 的操劳 。“掏和数”写出了因为钱不多, 所以对这点钱是十分珍惜的。 从这句话中可以体会到母亲对“我” 的爱。

(

第十九课《父爱之舟》

)

重点句段填空:

这是我第一次真正心酸的哭泣, 与在家里撒娇的哭 、发脾气的哭 、打 架的哭都大不一样, 是人生道路中品尝到的新滋味了。

课文重点知识归纳:

1. 本文题材: 回忆性散文 。写作顺序:倒叙的顺序。

2. 主题 :课文以梦 的形式呈现往事, 围绕父爱这一中心, 回忆了父亲 与“我”

夜宿旅店 、送“我”上学 、带“我”逛庙会 、带“我”报考学校等生 活场景, 表现了父亲对作者无微不至的深沉的爱, 字里行间饱含着作 者对父亲的无限的感激和怀念。

3. 本文是以小渔船为线索,四次提到了姑爹的小渔船, 以此全文, 把 种种往

事连为一体,父爱和小舟不可分割 。 多次写姑爹的小渔船是因为: 父 亲摇着“姑爹的小渔船”把“我” 带到一个人生的驿站, 这条船承载 了父亲无尽的期望 。这样写一步步紧扣主题, 一步步深化主题。

4.题目的深刻含义:“父爱之舟” 既是指姑爹的小渔船, 也是指父亲的 爱,歌颂了父爱的伟大 。把抽象的父爱具体地表现出来,“舟”承载了 父爱的爱, 是贯穿全文的线索。

5. 课文以梦 的形式呈现往事, 从梦境开始, 引入作者对往事的回忆; 以从梦中醒结束, 首尾圆合 。意在强化作者对父亲的深切怀念之情。

6.《父爱之舟》的作者是吴冠中,江苏宜兴中, 当代著名画家,美术教 育家。

7.课文为我们刻画了一位节俭 、爱护儿子 、 自尊自强的父亲形象。

(

第二十课《“精彩极了”和“糟糕透了”》

)

重点句段填空:

1.一个作家,应该说生活中的每一个人,都需要来自母亲的力量,这种 爱的力量是灵感和创作的源泉 。但是仅有这个是不全面的, 它可能会 把人引入歧途,所以还需要警告的力量来平衡, 需要有人时常提醒你: “ 小心,注意, 总结,提高。”

2.我谨慎地把握住我生活的小船,使它不被哪一股风刮倒。我从心底里 知道,“精彩极了”也好,“糟糕透了”也好, 这两个极端的断言有一 个共同的出发点,那就是爱 。在爱的鼓舞下,我努力地向前驶去。

课文重点知识归纳:

1. “精彩极了”是来自母亲的爱,是一种鼓励的爱,“糟糕透了”是来 自父亲的爱, 是一种严厉的爱 。正是这两种爱, 使作者走上了成功之 路,从而感悟出了道理:一个人的成长既需要鼓励也需要警告, 这样 才能走向成功 。

2.“ 需要有人时常提醒你:‘小心,注意, 总结, 提高。’”对于文中的 “我”来说具体应该小心 不要骄傲自满, 注意自 己的文章还要修改, 总结自 己写作的得失,提高自 己的创作水平。

3.“我从心底里知道,‘精彩极了 ’也好,‘糟糕透了 ’也好,这两个极 端的断言有一个共同的出发点——那就是爱。”这句话中破折号的作用 是解释说明, 两个极端断言是指“精彩极了”和“糟糕透了”。

4.“母亲的力量”是指:母亲的赞扬,“警告的力量”是指:父亲的批

评。

5. “精彩极了”和“糟糕透了”都是父母之爱的表达, 正是这两个看 似极端的表达指引着我坚持不懈和不断进步。

(

第二十一课《古诗三首》

)

课文重点知识归纳: 《山居秋暝》

1. 主题: 这首诗在描绘山中秋景的基础上, 抒发了作者崇尚恬静的人 生态度。

2. 诗意: 空旷的山中刚下过一场雨, 天气清凉, 傍晚时分让人感受到 阵阵秋

意 。皎洁的月光透过松林洒落下来, 清澈的泉水从石头上潺潺流过 。 竹林里传来喧笑声, 原来是一群洗衣的女子归来了 ; 莲叶晃动, 原来 是渔船顺流而下 。任凭春天的花草凋谢,可“我”还是愿意留在这里, 长久居于此地。

3. 这首诗中以动写静, 以有声衬无声来突出环境幽静的句子是“竹喧 归浣女,莲动下渔舟”。动静结合的诗句是“ 明月松间照,清泉石上 流。”

《枫桥夜泊》

1.主题:本文表达了诗人孤寂忧愁的心情。

2.诗意:漫天寒霜里,月亮在乌鸦的啼叫声中慢慢西沉。江边枫叶摇曳, 渔船上灯火点点, 面对这些景象, 诗人心中充满愁绪 。此时, 姑苏城 外寒山寺半夜敲响的钟声传入客船。

3.诗人精确而细腻地讲述一个客船夜泊者对江南深秋夜景的观察和感 受, 勾画了月落乌啼 、霜天寒夜 、江枫渔火 、孤舟客子等景象,有景、

有情 、有声 、有色。

4.直抒作者愁思之情的句子是: 月落乌啼霜满天, 江枫渔火对愁睡眠。 有一座城和一座寺因两句诗而名传千古, 这两句诗是:姑苏城外寒山 寺,夜半钟场到客船 。

表现一种空灵旷远的意境的一句是 :姑苏城外寒山寺, 夜半钟场到客 船 。

5.全诗第一 、二句写的是诗人看到的景色,作者夜泊时看到了落月、霜 天 、江枫 、渔火 、 古寺 、客船 。 第三 、 四句写的是诗人听到的声音, 诗人听到了乌啼 、钟声,抒发了诗人在旅途中孤寂忧愁。

《长相思》

1. 本文的作者是清代的纳兰性德,“长相思”是这首词的词牌名。

2. 词意 :将士们翻过一座座山, 涉过一条条河, 向山海关那边进发 。 夜已深, 营地里上千顶帐篷都亮着灯 。风刮了一更又一更, 雪下了 一更又一更, 诗人被风雪交加的声音吵醒, 不禁思念起故乡来 。 因 为故乡是那么温暖 、 宁静 、祥和, 哪有这样的寒风朔雪之声。

3. 这首词以白描的手法和朴素自然的语言, 表现出真切的情感, 是很 为前人称道的 。词人在写景中寄寓了思乡的情怀。

4.“ 山一程,水一程”表现了行军之艰难,旅程的艰难曲折,遥远漫长。

“夜深千帐灯”表现了队伍之庞大。

“风一更, 雪一更”表现了气候之恶劣。

“故园”指故乡,“此声”指风雪声,表现思念家乡。

5.流露出词中心的句子,也是将士们心理的是:聒碎乡心梦不成,故园 无此声。

6.词的上阕描写的是将士们跋山涉水的情景,下阕描写了诗人听着风雪

声思念家人和故土。

(

第二十二课《 四季之美》

)

重点句段填空:

1. 春天最美是黎明, 夏天最美是夜晚, 秋天最美是黄昏, 冬天最美是 早晨。

2. 春天最美是黎明 。 东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空, 染上微微 的红晕,飘着红紫红紫的彩云。

3. 夏天最美是夜晚 。 明亮的月亮固然美, 漆黑漆黑的暗夜, 也有无数 的萤火虫翩翩飞舞。 即使是蒙蒙细雨的夜晚,也有一只两只萤火虫, 闪着朦胧的微光在飞行, 这情景着实迷人。

课文重点知识归纳:

1.主题: 这篇课文是按照季节的顺序描写了春天的黎明 、夏天的傍晚、 秋天的黄昏和冬天的早晨等不同时间的景致的动态变化, 从中我们可 以体会到作者热爱大自然, 热爱四季 的感情。

2.春天最美的时间是黎明,最美的景物是鱼肚白的天空、彩云;夏天最 美的时间是夜晚, 最美的景物是明月 、 萤火虫 ;秋天最美是黄昏, 最 美的景物有夕阳 、 点点归鸦 、成群结队的大雁 、风声 、 虫鸣 ; 冬天最 美是早晨,最美的景物有落雪 、 白霜 、炭火 、火盆。

(

第二十三课《鸟的天堂》

)

重点句段填空:

那么多的绿叶, 一簇堆在另一簇上面, 不留一点儿缝隙 。那翠绿的颜 色,明亮的照耀着我们的眼睛, 似乎每一片绿叶上都有一个新的生命 在颤动。

课文重点知识归纳:

1.主题:本文记叙了作者和朋友两次经过“鸟的天堂”时见到的不同景 象, 分别描写了傍晚静态的大榕树和早晨榕树上群岛活动的情景, 展 现了一派美丽动人的南国风光,表达了对自然和生命的热爱和赞美。

2.本文的作者是: 巴金。

3.作者及朋友两次经过“ 鸟的天堂”,第一次作者认为没有一只鸟, 只 有一棵大榕树, 第二次经过时, 起初是静寂的, 拍掌后, 树上变得热 闹了 。到处都是鸟影, 到处都是鸟声, 当船离去时, 作者发出感慨: 那“ 鸟的天堂” 的确是鸟的天堂啊!

4.“ 那‘ 鸟的天堂 ’的确是鸟的天堂啊!”一句话中“ 的确” 的意思是 确实 。 第一次经过是的时间是傍晚, 没有看到鸟, 只看见了枝繁叶茂 的榕树,展示了它的生命力, 第一个“鸟的天堂” 的意思是指大榕树, 表示一种特定的称呼; 第二次经过的时间是在早晨, 见到了群鸟欢腾 的热闹情景, 第二个“ 鸟的天堂” 的意思是指鸟儿自由快乐生活的地 方。

5.课文里五次提到“ 鸟的天堂”,加了引号的, 表示引用 ; 没有加引号 的,说明那确实是鸟儿生活的乐园。

(

第二十四课《月迹》

)

课文重点知识归纳:

1.本文的作者是贾平凹,本文是一篇叙事性散文。

2.“ 月迹”的意思是:月亮的足迹。本文写了孩子在中秋夜盼月亮出来, 按“盼月亮——寻月亮——议月亮” 的顺序描写的 。“寻月亮”这部分 又写了院中望月 、杯中饮月 、河中寻月 、 眼瞳见月四个小部分内容。

2.课文中,作者描写了屋里的月亮、天上的月亮,小河里 、沙滩上的月 亮,眼睛里的月亮, 美丽的月亮无处不在, 成了希望与幸福 、美好与

安宁的象征。

3.《月迹》一文讲的是“我们”一群孩子在中秋节的夜里,盼月亮 、看 月亮 、寻月亮,并听奶奶讲关于月亮的传说的事 。奶奶说月亮是每个 人 的 。“我”觉得有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了,抒发了 作者对美好生活的热爱之情。

4.孩子们在穿衣镜里 、 院子里 、河水里 、 眼睛里寻到了月迹 。“寻月” 实际上是追求美好的事物 、美好的人生。

5.本文的月亮象征一切美好的事物,作者以追寻月迹为行文线索,告诉 人们想要得到光明美好的事物,就要想方设法地努力追求。

(

语文园地

)

《渔歌子》

1.本诗的作者是唐代的张志和,表达了对自由生活的向往。

2.词中生动地表现渔夫悠闲自在生活情趣的一句是:青箬笠,绿蓑衣, 斜风细雨不须归。

(

第二十五课《古人谈读书》

)

课文重点知识归纳:

1.读书时,我们要记住朱熹说的方法,做到心到 、眼到 、 口到 。三到之 中, 心到最急 。 而他的《观书有感》 中的“ 问渠那得清如许? 为有源 头活水来。”一句也告诉我们要不断补充新知识不断学习才能达到一种 新的境界。

2. 余尝谓读书有三到 :谓心到 、 眼到 、 口到 。心不在此, 则眼不看仔 细,心眼既不专一,却只漫浪诵读, 决不能记, 记亦不能久也 。朱熹 认为三到中心到最重要,因为心都已经到了,眼睛和嘴怎么会不到呢? ( 最后一处用自 己的话来回答)

3.《论语》 中“敏而好学,不耻下问”告诉我们虚心好学的重要性;孔 子经常教导他的学生, 在学习上应坚持老老实实的态度, 懂就是懂, 不懂就是不懂 。正所谓“知之为知之, 不知为不知, 是知也”。

4.本文讲述了读书的正确方法,告诉人们要以正确的态度和方法读书。 5.“心既到矣,眼 口 岂不到乎? ”这句话的意思是:心既然到了,眼和 口哪有不到的呢? 这句话运用了反问的修辞方法, 说明心到最重要 。

(

第二十六课《忆读书》

)

重点句段填空:

比如说看了精彩的《 西游记》就会丢下烦琐的《 封神榜》,看了人物栩 栩如生的《 水浒传》就不会看索然无味的《 荡寇志》。

课文重点知识归纳:

1.《忆读书》 的作者是冰心,原名谢婉莹,她的代表作是《繁星 春水》 《 寄小读者》,本文是一篇叙事性记叙文。

2.本文按时间顺序,作者回忆了七岁时 、十二三岁时的读书经历。

3.主题:本文作者回忆自己童年时期的读书经历 、多年的读书经验 、选 书的标准以及读书的方法,表达了“读书是我生命中最大的快乐”,她 给儿童写的指导读书的话是读书好, 多读书, 读好书, 告诉儿童读书 是非常好的,要多读一些有意义的书。

4.课外阅读是提高语文水平的重要途径 。读《红楼梦》,冰心奶奶尝到 “满纸荒唐言, 一把辛酸泪”(名言)所包含的一个朝代和家庭兴亡盛 衰的滋味;读精彩的《西游记》,我体会到做事不要半途而废,要持之 以恒; 读《水浒传》,我认识到要做一个忠义两全的人。

5.“读书好”说明了:读书的作用; “ 多读书”说明了:如何读书; “读好书”说明了:读什么样的书。

(

第二十七课《我的“

长生果”》

)

重点句段填空:

1.作文,首先构思要别出心裁,落笔也要有点儿与众不同的“鲜味”才 好 。这些领悟自然是课外读的馈赠。

2.作文,要写真情实感;作文练习,开始离不开借鉴和模仿,但是真正 打动人心的东西,应该是自 己呕心沥血的创造。

课文重点知识归纳:

1.本文是一篇叙事散文 。作者把书比作“ 长生果”,表达了书和人类之 间的关系, 以及自己对书籍的无比喜爱。

2.“ 长生果”原指吃了可以使人长生不老的果子,在选文中指书籍。把 书比作“ 长生果”,意思是:书是人类的精神食粮, 是人类文明传承和 延续的源泉。

3.本文中,“我”在写作文时悟到写作的道理, 一是要别出心裁,二是 要写真情实感,在借鉴和模仿后要进行呕心沥血的创造。

4.课文回忆了“我”少年时代读书的深切感受:看“香烟人”的小画处 时津津有味, 看连环画时废寝忘食, 在小镇图书馆读文艺书籍时不求 甚解,在学校图书馆读中外名著时如醉如痴。

5.通过对本文的学习,我们就学习并运用作者读书和写作的方法是:博 览群书 、入情入境 、做读书笔记 、会借鉴运用。

6.书是人类文明的“ 长生果”,书是我们的良师益友, 书还是我们前进 路上的明灯。

综合运用:

1.古往今来,无数仁人志士为了祖国,抛头颅洒热血, 陆游临终前“死 去元知万事空, 但悲不见九州同” 的遗憾让人落泪 ; 龚自珍归隐后的

“我劝天公重抖擞, 不拘一格降人材” 的爱国情怀, 让人敬佩 ; 爱国 在林升的“ 暖风熏得游人醉, 直把杭州作流汴州” 的义愤中 ; 梁启超 的“美哉, 我少年中国, 与天不老!壮哉, 我中国少年, 与国无疆!” 寄托了对少年中国的热爱和期望, 让人热血激昂。

2.这学期课本上使人感受最深的爱国诗句是:“死去元知万事空, 但悲 不见九州同”,因为诗人渴望收复失地, 统一祖国的愿望感人至深。

3.古诗中有静有动,有“音”有“ 画”有“色”,你看,“明月松间照, 清泉石上流”,“ 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”。

4. 你的同桌很不喜欢读书,你想劝他珍惜时间,趁年少抓紧时间读书, 以免将来后悔, 你会用岳飞的名言“ 莫等闲, 白了少年头, 空悲切” 来劝告他。

5.小明不爱吃馒头,常趁人不注意扔掉馒头。你可以用名言“一粥一饭, 当思来处不易; 半丝半缕, 恒念物力维艰”来劝告他。

6.现在, 老百姓的生活虽然富裕了, 但是我们仍然要:“一粥一饭, 当 思来处不易; 半丝半缕, 恒念物力维艰”。

7.有的同学认为自己的年龄小、时间足,等到长大一些再学习也不会晚。 我想用宋代朱熹的一句名言来劝慰他:“少年易老学难成,一寸光阴不 可轻。”

8.旅游时,我发现有些广场上的鸽子在悠闲地散步、啄食,甚至还会飞 到游客的肩膀上 。这种人与鸽子相处的情景, 让我不禁想起老舍先生 在《珍珠鸟》 中说过的一句话:“信赖,往往创造出理想的境界。”

9. 冰心 曾给某个儿童刊物写了一句指导读书的话:“读书好, 多读书, 读好书。”朱熹则认为:“读书有三到,谓心到, 眼到, 口到。”名人关 于读书的论述让我受益匪浅, 我还积累了一句关于读书的名言:读书

破万卷, 下笔如有神 。

10.“等一万年后才能等来胜利, 实在是太久, 我们要抓紧时间, 主动 出击。”这句话换成主席写的诗词应是:“一万年太久, 只争朝夕。” 11. 当你想要告诫他人珍惜时间时, 可以引用葛洪的“不饱食以终日, 不弃功于寸阴。”

12.勤俭节约是一种修养,唐朝魏征曾说:“居安思危, 戒奢以俭”;宋 朝司马光曾说:“ 由俭入奢易, 由奢入俭难”;《尚书》“ 一粥一饭, 当 思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”,让我们都养成勤俭节约的好 习惯。

13.在本学期中, 我们认识了顾全大局的蔺相如, 知错就改的廉颇, 舍 己为人的海力布, 勤劳善良的牛郎, 从小爱读书的冰心,他们都是我 们学习的榜样。

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

《蝉》

【唐】虞世南

垂矮饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

《乞巧》

【唐】林杰

七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

《示儿》

【 宋】陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。 王师北定中原 日,家祭无忘告乃翁。

《题临安邸》

【 宋】林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

《己亥杂诗》

【 清 】龚自珍

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

《枫桥夜泊》

【唐】张继

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

《渔歌子》

【唐】张志和

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

《长相思》

【 清 】纳兰性德

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。 风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

《山居秋暝》

【唐】王维

空山新雨后, 天气晚来秋 。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟 。随意春芳歇,王孙自可留。

《观书有感》

【 宋】朱熹

其一 其二

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 问渠那得清如许? 为有源头活水来。

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。 向来枉费推移力,此日中流自在行。

二、天气的谚语。

1.天上乌云盖, 大雨来得快。 2.有雨天边亮,无雨顶上光。 3.喜鹊枝头叫, 出门晴天报。 4.西北恶云长,冰雹在后晌。 5.黑云起了烟, 雹子在当天。

三、名言警句。

1.盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。——[晋]陶渊明 2.莫等闲, 白了少年头, 空悲切 。——[宋]岳飞

3.少年易老学难成,一寸光阴不可轻 。——[宋]朱熹

4. 多少事,从来急; 天地转,光阴迫 。一万年太久,只争朝夕 。—毛泽东 5.夫君子之行,静以修身,俭以养德,

非淡泊无以明志, 非宁静无以致远 。——[三国]诸葛亮 6.居安思危,戒奢以俭 。——[唐]魏征

7. 由俭入奢易, 由奢入俭难 。——[宋]司马光

8.粥一饭, 当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰 。——[清]朱用纯 9.知之为知之, 不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也 学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝, 以思,无益,不如学也 。——《论语》

四、动物喻人:

立场不稳,见风使舵的人—变色龙 强横无赖 、独霸一方的人—地头蛇 趋炎赴势 、百依百顺的人—哈巴狗 孤陋寡闻 、知识不广的人—井底蛙

笑脸相对 、 两面三刀的人—笑面虎 一毛不拔 、吝啬钱财的人—铁公鸡 代人受过 、替人挨揍的人—替罪羊 鞠躬尽瘁 、为民造福的人—孺子牛

五、人物、事物特点:

白鹭:精巧

桂花:香气扑鼻

廉颇:勇于改过 、有错能改

牛郎:勤劳能干 老牛:任劳任怨 陆游:忧国忧民 将军:关心战士

花生:不图虚名 、默默奉献

蔺相如:勇敢机智 、不畏强暴 、顾全大局 海力布:热心助人 、舍己为人

织女:心灵手巧

王母娘娘:心狠手辣

守岛战士们:不畏艰难,爱岛如家 松鼠:驯良乖巧

梁晓声的母亲:慈祥善良 梁晓声:孝敬母亲

六、课文蕴含的人文素养(做人道理

1.《落花生》告诉我们人要做有用的人,不要做只讲体面, 而对别人没 有好处的人。

2.《珍珠鸟》告诉我们:信赖,往往创造出美好的境界。

3.《搭石》通过平凡的小事,我们感受到了乡亲们无私奉献的精神和一 心为他人着想的良好品质。

4.《将相和》通过对完璧归赵,渑池相会, 负荆请罪三个小故事告诉我 们要勇敢机智 、不畏强暴 、 勇于改过,要爱国。

5.《什么比猎豹的速度更快》告诉我们不管速度多快,人是可以用智慧 控制它的, 激发了我们探求自然奥秘的兴趣。

6.《冀中地道战》让我们知道了我国人民在抗日战争中表现出来的顽强 斗志和无穷无尽的智慧。

7.《牛郎织女》表达了勤劳善良的劳动人民对美好生活的向往和追求。 8.《圆明园的毁灭》激发了我们不忘国耻,增强振兴中华的责任感和使 命感。

9.《慈母情深》让我们感受到了母亲的慈祥 、善良和对孩子深沉的爱。 10.《父爱之舟》从细微处表现出贫苦生活中父爱的深厚与伟大 。

11.《 “精彩极了”和“糟糕透了” 》感悟到了“精彩极了”是慈祥的 母爱,“糟糕透了”是严厉的父爱。

12.《古人谈读书》告诉我们不懂的要虚心向别人请教, 学习要永不满 足,所学知识要默默记住; 朱熹说读书有三到,谓心到, 眼到, 口到; 曾国藩认为:读书第一要有志, 第二要有识, 第三要有恒。

13.《忆读书》冰心奶奶让我们懂得“读书好, 多读书,读好书”的道理。

七、课文重点如细识点

(

第一课《白鹭》

)

重点句段填空:

1. 那雪白的蓑毛,那全身的流线型结构,那铁色的长喙,那青色的脚,

增之一分则嫌长, 减之一分则嫌短,素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌 黑。

2.在清水田里,时有一只两只白鹭站着钓鱼,整个的田便成了一幅嵌在 玻璃框里的画 。 田的大小好像是有心人为白鹭设计的镜匣。

课文重点知识归纳:

1.主题:《白鹭》是一篇寓情于物的散文, 本文描写白鹭的颜色配合与 身段大小精巧和觅食 、栖息 、飞行时的美, 表达作者对白鹭的喜爱和 赞美之情。

2.本文作者是郭沫若。

3.作者根据白鹭活动于水田等生活习性,巧妙地把它置于三幅优美的画 中,这三幅画可命名为: 白鹭钓鱼图 、 白鹭望哨图 、 白鹭低飞图。

4.课文开头用“ 白鹭是一首精巧的诗”总起,结尾用“ 白鹭实在是一首 诗, 一首韵在骨子里的散文诗” 来总结 。这样首尾呼应, 抒发了作者 对白鹭的赞美之情。

(

第二课《落花生》

)

重点句段填空:

1.我们姐弟几个都很高兴,买种 、翻地 、播种 、浇水,没过几个月,居 然收获了。

2.父亲说:“花生的很多, 有一样最可贵 。 它的果实埋在地里, 不像桃 子 、石榴 、苹果那样, 把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上, 使人一见 就生爱慕之心 。你们看它矮矮地长在地上, 等到成熟了, 也不能立刻 分辨出来它有没有果实, 必须挖起来才知道。”

课文重点知识归纳:

1.《落花生》是一篇叙事散文,作者是许地山,笔名是落华生 。记叙了

作者小时候一家人过花生收获节的情况, 通过谈论花生的好处, 揭示 学习花生的好处的品格的主旨 。告诉我们:“人要做有用的人,不要做 只讲体面而对别人没有好处的人” 的道理, 体现了作者不为名利 、 只 求有益于社会的人生观与价值观。

2. 课文以“ 落花生”为话题,按照事情发展的顺序,依次写了种花生、 收花生 、 尝花生 、议花生, 其中详写了议花生。

3.一家人在议花生时,所站的角度各不相同:姐姐 、哥哥和“我”分别 从花生的味道 、作用 、价钱这三个方面发表了自 己的看法, 而父亲则 着眼于赞美花生的品质。

4.父亲跟“我们”议花生的目的是借谈论花生的好处, 来教导“我们” 如何做人 。从写法上看, 这是一种借物喻人的写法, 选文是用对话的 形式把这一道理表达出来的 。赞扬了花生朴实无华 、默默奉献的品质 。 5. “人要做有用的人,不要做只讲体面而对别人没有好处的人。”一句 话中“体面” 的意思 是:好看 、美丽 。这句话的意思是:做人不能只 讲外表, 更应该看看自己对他人和社会有没有好处及贡献。

“有用的人”指:对他人和社会主义有好处和贡献的人 。 “ 只讲体面的人”指:只注重外表美而不注重内心美的人。

(

第三课《桂花雨》

)

重点句段填空:

1.我喜欢的是桂花。桂花树的样子笨笨的,不像梅树那样有姿态。不开 花时, 只见到满树的叶子 ;开花时, 仔细地在树丛里寻找, 才能看到 那些小花 。可是桂花的香气, 太迷人了。

2.桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后左右十几家邻居,没有不 浸在桂花香里的。

3.我又想起了在故乡童年时代的“摇花乐”,还有那摇落的阵阵桂花雨。

课文重点知识归纳:

1.《桂花雨》回忆作者童年时在家乡“摇花乐”和“桂花雨”时的情景, 借桂花抒发对故乡和亲人的思念以及对童年生活无比怀念的感情。

2. “全年整个村子都浸在桂花的香气里。”一个“浸”字形象的写出了:

桂花的香气,桂花不仅花开时香, 晾干了泡茶 、做糕饼同样香气弥漫。

3.“可是母亲说‘这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花 ’。”这 句话的意思: 因为在母亲的心里, 故乡的一切都是最好的, 所以她认 为家乡的桂花最香 。作者通过母亲的这句话表达了对故乡的深切怀念。

(

第四课《珍珠鸟》

)

重点句段填空:

瞧, 多么像它的父母:红 嘴红 脚,灰蓝色的毛, 只是后背还没有 生出珍珠似的圆圆的白点 。它好肥,整个身子好像一个蓬松的球儿。

课文重点知识归纳:

1.《珍珠鸟》是冯骥才写的一篇散文,文章按时间顺序,作者为我们生 动地描述了珍珠鸟在“我”细心照料 、呵护下由怕人到信赖人的过程, 表现作者与珍珠鸟之间的情意,表达了:“信赖,往往创造出美好的境 界” 的感受。

2.作者称呼珍珠鸟为“ 小家伙”体现了作者对珍珠鸟的喜爱之情。

3.文中的“美好境界”是指人与动物及人与人之间互相信任 、友好共处 的境界。

珍珠鸟逐步依赖“我”是因为“我”真诚 、无微不至地关爱珍珠鸟。

(

语文园地一

)

1.《蝉》 中“表现修身而品格高尚的人,并不需要某种外界的凭借, 自

能声明远扬” 的诗句是:居高声自远, 非是藉秋风。

2.诗中描写蝉的形体与饮食习惯的一句是:垂矮饮清露。 描写蝉声远传的一句是:流响出疏桐。

全诗比兴寄托的点睛之笔的两句是:居高声自远, 非是藉秋风。

3.诗中作者以蝉自喻,从形状 、习性 、声音三个方面写出蝉的特点,用 一个“疏”字写出了蝉所栖息树干的高峻挺拔;“流响”一词则写出了 蝉叫声的特点;全诗表达了诗人对自我内在品格的赞美。

(

第五课《搭石》

)

重点句段填空:

1.每当上工 、下工,一行人走搭石的时候,动作是那么协调有序!前面 的抬起脚来, 后面的紧跟上去 。嗒嗒的声音, 像轻快的音乐 ;清波漾 漾,人影绰绰, 给人画一般的美感。

2.一排排搭石,任人走,任人踏, 它们联结着故乡的小路,也联结着乡 亲们美好的情感。

课文重点知识归纳:

1. 主题:《搭石》是一篇散文,作者通过对家乡环境的介绍,反映出“石” 在人们生活中的重要作用, 赞美了乡亲们默默无闻 、无私奉献的美好 品质和一心为他人着想。

2.全文的写作顺序:话搭石——摆搭石——走搭石——赞搭石。

3.我眼前仿佛出现了一幅有声有色的美丽画卷:“协调有序”这个词看 到了一行人走搭石的动作美 ; 我从“嗒嗒”这个词听到了走搭石声音 美;“清波漾漾”“人影绰绰”这两个词语写出了走搭石的画面美。

4.课文中给我留下印象最深的画面是: 两个人面对面过搭石、年轻人背 老人过搭石, 从中要可以体会出乡亲们相互谦让 、相亲相爱 、尊老爱

幼 的感情。

5. “一排排搭石, 任人走, 任人踏, 它们联结着故乡的小路, 也联结 着乡亲们美好的情感。”这句话的意思是:一排排搭石任人踩踏,却无 怨无悔, 这正是乡亲们无私奉献精神的写照, 也是联结着乡亲们相亲 相爱 、友好互助情感的纽带 。

(

第六课《将相和》

)

课文重点知识归纳:

1.《将相和》是根据司马迁的《史记 廉颇蔺相如列传》 改写的。

2.文中的“将”指的是廉颇,“相”指的是蔺相如, “将相不和”是因 为廉颇居功自傲, 忌妒蔺相如, 后来“将相又和好”是因为蔺相如和 廉颇以国家利益为重。

3.课文以秦赵两国的矛盾为背景,记叙了“ 完璧归赵”“渑池会面”“负 荆请罪”三个故事, 写出了将相由不和到和 的过程 。 第二个故事是第 一个故事的发展, 前两个故事的结果又是第三个故事的起因。

4.蔺相如的性格特点:勇敢机智 、不畏强暴 、顾大局 、识大体。 廉颇的性格特点:勇于改过,知错就改。

5.《将相和》一课讲的三件事,第一件事的起因是秦王要拿十五座城换 和氏璧, 结果是完璧归赵 ; 第二件事的起因是秦王在渑池会见时让赵 王鼓瑟 ; 第三件事的起因是蔺相如立功封官, 廉颇不服气, 结果是将 相和好如初。

6.“ 完璧归赵”表现了蔺相如勇敢机智的精神 ;“渑池会见”表现了蔺 相如不畏强暴, 维护国家尊严的精神;“负荆请罪”表现了蔺相如为国 家着想, 顾全大局的精神 ; 廉颇背着荆条到蔺相如的府上认罪, 说明 他具有知错就改的高尚品质。

(

第七课《什么比猎豹的速度更快》

)

重点句段填空:

猎豹奔跑的最大速度可达 110 千米每小时; 游隼向下俯冲时的速 度超过320 千米每小时; 声音传播的速度大约是 1050 千米每小时; 火 箭的最大速度能达到4 万千米每小时。

课文重点知识归纳:

1. 《什么比猎豹的速度更快》是一篇介绍事物运动速度的说明文, 一 文写了几种比猎豹更快的事物, 分别是:游隼 、喷气式飞机 、 声音、 火箭 、流星体 、 光 。我知道光的传播速度是最快的,每秒可达 30 万公 里。

2.课文主要运用了列数字 、作比较 、举例子的说明方法。 3.按运动速度给事物由慢到快的顺序是:

人 、鸵鸟 、猎豹 、游隼 、声音 、喷气式飞机 、火箭 、流星体 、 光

4.在两条腿的动物里面,鸵鸟是奔跑的世界冠军,陆地上跑得最快的动 物是猎豹,光 的传播速度是宇宙中最快的。

(

第八课《冀中的地产战》

)

重点句段填空:

1. 冀中的地道战是我国抗日战争史上的一个奇迹。

2. 为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了 地道战这一新的斗争方式。

3. 有了地道战这个斗争方式, 敌人毒辣透顶的“扫荡”被粉碎了 。冀 中平原上的人民不但坚持了生产, 还有力地打击了敌人, 在我国抗 日战争史上留下了惊人的奇迹。

课文重点知识归纳:

1.主题:本文从冀中地产战的出现的原因、作用、样式结构及特点等方 面进行了介绍和说明,热情颂扬了人民群众的无穷的智慧和顽强斗志。 2.本文中介绍的“地道战”发生于抗日战争时期。

3.冀中人民利用地道,想出了许多妙法,粉碎了敌人的破坏 。比如洞 口 准备土和沙可以防备敌人的火攻;“ 孑 口”上装吊板可以粉碎敌人的毒 气攻 ;把地道和枯井暗沟连接起来可以对付敌人的水攻 。各个村子的 地道相通, 方便转移。

4.地道的作用: 一是保护自己 ;二是打击敌人。

(

第九课《猎人海力布》

)

重点句段填空:

1. 这个故事讲述了一个猎人, 名叫海力布, 他热心帮助别人,每次打 猎 回来, 总是把猎物分给大家, 自 己只留下很少的一份 。最后为了救 乡亲们,他变成了一块石头。

2. 大家看见海力布变成了石头,都非常后悔, 非常悲痛 。他们含着眼 泪,念着海力布的名字, 扶着老人, 领着孩子, 赶着牛羊, 往很远的 地方走去 。他们走在路上, 忽然乌云密布, 狂风怒号, 接着就是倾盆 大雨。

课文重点知识归纳:

1. 主题 :本文主要讲述了善良的猎人海力布为拯救乡亲, 不惜牺牲自 己变成大石头的故事, 赞美了他热心助人 、舍己救人的高贵品质。

2.海力布变成石头的原因是:因为他为了救乡亲们说出了听到的动物的 话。

(

第十

、十一课《牛郎织女( 一

)(

二 )》

)

课文重点知识归纳:

1.主题:故事歌颂了劳动人民反对压迫、争取自由幸福的精神,反映了 勤劳善良的劳动人民对美好生活的向往 、追求, 揭露了封建制度对人 民的压迫, 同时也表达了人们对破坏美好生活的专制者的憎恨。

2.《牛郎织女》是 民间故事, 本文由叶圣陶整理 。我还读过他的文章: 《稻草人》《火灾》。

3.七夕指的是农历七月初七, 是传说中牛郎织女鹊桥相会的日子。

4.分布在银河两侧的牵牛星和织女星,看起来是一“水”之隔,其实距 离十分遥远 。人们根据它们的名字, 创作出《牛郎织女》这个充满传 奇色彩的民间故事。我读过的民间故事还有《白蛇传》《孟姜女哭长城》。 5.牛郎的性格特点:心地善良 、勤劳能干 。 老牛:知恩图报 、善解人 意 。 织女的性格特点:心灵手巧 、 渴望自由 。 王母:心狠手辣 、 无 情无义。

6.《牛郎织女》中的牛郎和织女代表勤劳善良 、追求幸福的人,王母娘 娘代表专横 、残暴的人。

7.本单元所学课文《牛郎织女》属于中国古代民间四大传说之一,我还 知道其他三个分别是《孟姜女哭长城》、《梁山泊与祝英台》、《白蛇传》。 8.读《中国民间故事》,我知道了《 田螺姑娘》、《梁山泊与祝英台》、《 八 仙过海》等精彩的故事。

(

第十二课《古诗三首》

)

《示儿》

1.题目的意思:这首诗是写给自己的儿子的 。

2.主题:这首诗是宋朝诗人陆游的绝笔,诗中作者以父亲的 口吻,表达 了诗人至死不忘收复失地 、渴望统一祖国的热切心情。

3.诗意:我本来就知道,我死后人间的一切都和我无关了 。只是悲伤的

是没有看见祖国的统一 。进行的军队收复中原的那一天, 家祭时可不 要忘记了告诉你的父亲。

4.诗中充分体现了诗人爱国之情的诗句是:王师北定中原 日,家祭无忘 告乃翁。

5.诗中,诗人的遗恨是但悲不见九州同,诗人的遗愿是王师北定中原 日, 诗人的遗嘱是家祭无忘告乃翁。

《题临安邸》

1.题目的意思:题写在临安一家旅店墙壁上的诗。 2.本文的作者是宋代诗人林升创作的七言绝句。

3.主题:诗中前两句表达了作者对南宋统治者苟且偷安、寻欢作乐的生 活的描述和批判也表达了诗人对国家命运深切忧虑, 对统治苟且偷安 的愤激之情。

4.诗的后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“卞 州” 的对照, 不露声色地揭露了“游人们” 的腐朽本质, 表现出诗人 对国家命运的担忧。

5.诗意:美丽的西子湖畔,青山连青山, 高楼接高楼,一片歌舞升平的 景象。

暖洋洋的春风使游人沉醉,他们只管享受生活, 是把杭州当作汴州。

6. “ 暖风” 的含义:既指自然界的春风, 又指社会上的淫靡之风;

“游人” 的含义:既指一般游人, 又指那些忘了困难, 苟且偷安 、 寻欢作乐的南宋统治阶级 。

7.诗人一语双关,讽刺南宋统治者醉生梦死的一句诗是:暖风熏得游人 醉,直把杭州作汴州。

8.诗中“ 熏”和“ 醉” 两个字用得精妙无比,把那些纵表声色 、祸国殃

民的达官显贵的精神状态刻画得惟妙惟肖。 《已亥杂诗》

1.主题:抒发了强烈的爱国主义情怀,诗人希望当朝统治者能奋发有为, 因而大声疾呼, 不拘一格地选用人才, 表达出一种渴望社会变革的急 切心情。

2.诗意:中国朝气蓬勃的书面依靠的是风雷激荡的改革,万马齐喑的沉 闷局面实在让人心痛 。我劝天公重新振作精神, 不拘一格, 让更多的 人才降临世间。

3.写诗人连用比喻,写出当时昏沉 、死寂的现实状况的诗句是:九州生 气恃风雷, 万马齐喑究可哀。

诗中表达诗人渴求天降人才, 改变沉闷 、腐朽现状的一句是:我劝天 公重抖擞, 不拘一格降人才 。(也是运用奇特的想象的诗句 )

4.《己亥杂诗》选自《己亥杂诗》,共 315 首 。作者龚自珍, 号定庵, 清朝人。

(

第十三课《少年中国说( 节选)》

)

重点句段填空:

1. 故今日之责任, 不在他人, 而全在我少年 。少年智则国智,少年富 则国富, 少年强则国强,少年独立则国独立, 少年自由则国自 由,少 年进步则国进步, 少年胜于欧洲则国胜于欧洲, 少年雄于地球则国雄 于地球。

2.红日初升,其道大光 。河出伏流,一泻汪洋 。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。 乳虎啸谷, 百兽震惶。

课文重点知识归纳:

1. 本文运用了排比 、 象征 、对偶等修辞手法, 把少年中国和 中国少年

紧紧地

联系在一起, 极力歌颂少年的朝气蓬勃 ; 鼓励少年肩负起建设中国的 重任,表达作者殷切盼望祖国繁荣富强的强烈愿望和积极进取的精神。

2. 我们了解到“少年中国”是指崛起的中国,“ 中国少年“是指建设中 国的一代新人, 二者之间的联系是中国少年强大, 有着明确的奋斗 目标, 少年中国才能强大。

3. 本文提出的论点是:故今日之责任, 不在他人, 而全在我少年。

4.文中揭示少年中国与中国少年之间密不可分关系的句子是:少年智则 国智, 少年富则国富, 少年强则国强, 少年独立则国独立, 少年自由 则国自 由,少年进步则国进步, 少年胜于欧洲则国胜于欧洲, 少年雄 于地球则国雄于地球 。这个愿望要靠中国少年来实现 。

5.每句话象征的内容:

红日初升, 其道大光 。象征: 中国的远大前程。

河出伏流, 一泻汪洋 。象征: 中国的进步不可限量。 潜龙腾渊,鳞爪飞扬 。象征:少年中国突然崛起 。 乳虎啸谷, 百兽震惶 。象征: 中国的巨大声威。

奇花初胎, 矞矞皇皇 。象征: 中国的美好生活 。 干将发硎,有作其芒 。象征:少年中国奋发有为。

天戴其苍,地履其黄 。象征:祖国顶天立地的高大形象。

6.《少年中国说》一文将封建社会古老的中国和理想的少年中国作比较, 歌颂了少年的精神, 批评了勇于创新的精神, 批评了消极保守 、 因循 守 旧 的思想。

7.用龙来描写少年中国的句子是:潜龙腾渊,鳞爪飞扬。 有关“干将莫邪“ 的句子是:干将发硎,有作其芒。

8.课文以“人”喻“ 国”,号召“ 中国少年”肩负起救国的责任, 为创 造一个繁荣富强的“少年中国” 而努力。

9.作者心目中的少年中国是一个智慧、富有、强大、独立 、自由、进步、 胜于欧洲 、雄于地球的中国。

10.文中用了生动的比喻, 把中国少年比作红日 、伏流 、潜龙 、乳虎 、 鹰隼 、奇花 、干将。

11.本文表达作者对少年的感情是:极力地歌颂和赞美少年的朝气蓬勃, 对少年寄予很大的希望。

(

第十四课《圆明园的毁灭》

)

重点句段填空:

1. 圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名的皇家园林 。它的毁灭是中国 文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!

2. 圆明园中,有金碧辉煌的殿堂,也有玲珑剔透的亭台楼阁;有象征着 热闹街市的“买卖街”,也有象征着田 园风光的山乡村野。

3. 圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物:上自先秦时代的 青铜礼器, 下至唐 、宋 、元 、 明 、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。 所以, 它又是当时世界上最大的博物馆 、 艺术馆。

4. 圆明园在北京西北郊, 是一座举世闻名的皇家园林, 它由圆明园, 万春园,长春园组成,所以也叫圆明三 园。 1860 年 10 月 6 日,英法联 军侵入北京, 闯进圆明园内, 先是抢掠财物, 然后又火烧圆明园。

课文重点知识归纳:

1.《圆明园的毁灭》描述了圆明园昔日的辉煌和毁灭的过程,再现了英 法联军贪婪和野蛮的丑恶嘴脸, 表达作者对祖国灿烂文化的热爱, 对 侵略者野蛮行径的痛恨, 也表达了作者勿忘国耻, 振兴中华的思想感

情。

2.这篇课文是从总体布局、建筑风格 、收藏文物三个方面来描写圆明园 的,其 园林建筑写得最详细。

3.本文的标题为“ 圆明园的毁灭”,在内容上却用大量的笔墨描写圆明 园的辉煌的过去, 原因是:是为了突出侵略者毁灭圆明园的罪行, 从 而更能激发人们对侵略者的仇恨和对我们祖国的热爱。

(

第十五课《小岛》

)

重点句段填空:

1.清晨,将军乘快艇离开了小岛 。回望小岛,他看到那片绿色上面,一 轮鲜红的太阳正在升起。

2.他向着太阳, 向着那片绿色,也向着小岛,行了一个标准的军礼。 课文重点知识归纳:

1.本文用将军的 口吻,讲述了战士们把蔬菜留给将军吃,将军把菜留给 战士们吃,体现了将军和战士们心连心, 用 自 己的方式表达着自己的 对小岛和祖国的热爱, 赞扬了我国海防战士热爱祖国 、 自立自强 、艰 苦奋斗的精神,将军不搞特殊化的品质。

2.小岛菜地的形状是一幅中国地图,表明战士们心 中时刻装着祖国,将 军对

这盘菜的处置是和战士们分享,表现将军对战士们的关怀。 3.课文中的将军是:关爱战士; 战士们:无私奉献。

(

第十六课《太阳》

)

重点句段填空:

1. 地球上的光明和温暖都是太阳送来的 。如果没有太阳,地球上将到 处是黑暗,到处是寒冷, 没有风 、 雪 、 雨 、露,没有草 、木 、鸟 、兽,

自然也不会有人 。一句话, 没有太阳,就没有我们美丽可爱的世界。

2. 太阳离我们约有一亿五千万千米远 。到太阳上去, 如果步行, 日夜 不停地走,差不多要走三千五百年;就是坐飞机,也要飞二十几年。

3. 太阳的温度很高, 表面温度有五千多摄氏度, 就是钢铁碰到它, 也 会变成气体。

课文重点知识归纳:

1.本文是一篇常识性说明文,课文介绍了太阳的远 、大 、热三方面的特 点,还说明了太阳与人类的密切关系。

2.通过本单元的学习,我知道说明文常用的说明方法有:举例子 、列数 字 、打比方 、作比较。

3.叶圣陶先生曾说过:说明文以“说明白了”为成功。

(

第十七课《松鼠》

)

重点句段填空:

1. 松鼠是一种漂亮的小动物,乖巧,驯良, 很讨人喜欢 。 它们面容清 秀, 眼睛闪闪发光, 身体矫健, 四肢轻快 。玲珑的小面孔,衬上一 条帽缨形的美丽尾巴, 显得格外漂亮。

2. 松鼠的窝既干净又暖和, 窝 口有一个圆锥形的盖。 课文重点知识归纳:

1. 本文的作者是法国著名作家布封,本文选自他的《布封文选》中《松 鼠》一文改写而成的 。他毕生从事博物学研究,用 40 年的时间写出 了 36 册巨著《自然史》

2. 体裁:文艺性说明文。

3. 课文主要从外形特点 、行为特征和生活习性三个方面向读者介绍了 松鼠的

可爱之处 。课文通过生动形象的描述为我们展现了漂亮的外形 、 乖巧 的习性 、驯良的性格 、讨人喜欢的松鼠形象, 表达了作者对松鼠的喜 爱之情。

4.课文抓住松鼠清秀、矫健、轻快的特点,采用拟人化的手法把松鼠写 得活灵活现。

5.松鼠不仅外形漂亮,生活习性也很有趣,课文是抓住松鼠的活动、搭 窝 、胎生三个方面来写它的生活习性。

(

第十八课《慈母情深》

)

课文重点知识归纳: 1.作者:梁晓声

2.主题:课文讲述了“我”的母亲在家境极端贫困的情况下,不顾同事 的劝阻, 毫不犹豫地给“我” 买《青年近卫军》 的事, 体现了母亲对 子女无私的爱, 也表达了“我”对母亲的爱和感激 。读了这篇课文, 我想到了“谁言寸草心,报得三春晖。”

3.课文着力要表现的是母亲工作的辛苦,赚钱的艰难和为子女、为家庭 毫无怨言地付出全部。

4.课文中的母亲是一位平凡的母亲 、辛劳的母亲、贫寒的母亲,更是一 位伟大的母亲,感受到了无私的母爱,“我”是从母亲毫不犹豫地给“我” 钱买书中感受到她深沉的母爱的 。课文使我不禁想起古诗:“谁言寸草 心,报得三春晖。”

5.本文通过对母亲的语言 、外貌 、动作 、神态的描写,使我们感受到了 母亲对“我”无私的关爱和呵护。

6.“母亲掏衣兜, 掏出一卷揉得皱皱的毛票, 用龟裂的手指数着。”这 是动作描写, 可以看出这是一位辛劳的母亲 。“一卷揉得皱皱的毛票”

写出“我” 家境贫寒;“龟裂的手指”写出了这钱来的不容易以及母亲 的操劳 。“掏和数”写出了因为钱不多, 所以对这点钱是十分珍惜的。 从这句话中可以体会到母亲对“我” 的爱。

(

第十九课《父爱之舟》

)

重点句段填空:

这是我第一次真正心酸的哭泣, 与在家里撒娇的哭 、发脾气的哭 、打 架的哭都大不一样, 是人生道路中品尝到的新滋味了。

课文重点知识归纳:

1. 本文题材: 回忆性散文 。写作顺序:倒叙的顺序。

2. 主题 :课文以梦 的形式呈现往事, 围绕父爱这一中心, 回忆了父亲 与“我”

夜宿旅店 、送“我”上学 、带“我”逛庙会 、带“我”报考学校等生 活场景, 表现了父亲对作者无微不至的深沉的爱, 字里行间饱含着作 者对父亲的无限的感激和怀念。

3. 本文是以小渔船为线索,四次提到了姑爹的小渔船, 以此全文, 把 种种往

事连为一体,父爱和小舟不可分割 。 多次写姑爹的小渔船是因为: 父 亲摇着“姑爹的小渔船”把“我” 带到一个人生的驿站, 这条船承载 了父亲无尽的期望 。这样写一步步紧扣主题, 一步步深化主题。

4.题目的深刻含义:“父爱之舟” 既是指姑爹的小渔船, 也是指父亲的 爱,歌颂了父爱的伟大 。把抽象的父爱具体地表现出来,“舟”承载了 父爱的爱, 是贯穿全文的线索。

5. 课文以梦 的形式呈现往事, 从梦境开始, 引入作者对往事的回忆; 以从梦中醒结束, 首尾圆合 。意在强化作者对父亲的深切怀念之情。

6.《父爱之舟》的作者是吴冠中,江苏宜兴中, 当代著名画家,美术教 育家。

7.课文为我们刻画了一位节俭 、爱护儿子 、 自尊自强的父亲形象。

(

第二十课《“精彩极了”和“糟糕透了”》

)

重点句段填空:

1.一个作家,应该说生活中的每一个人,都需要来自母亲的力量,这种 爱的力量是灵感和创作的源泉 。但是仅有这个是不全面的, 它可能会 把人引入歧途,所以还需要警告的力量来平衡, 需要有人时常提醒你: “ 小心,注意, 总结,提高。”

2.我谨慎地把握住我生活的小船,使它不被哪一股风刮倒。我从心底里 知道,“精彩极了”也好,“糟糕透了”也好, 这两个极端的断言有一 个共同的出发点,那就是爱 。在爱的鼓舞下,我努力地向前驶去。

课文重点知识归纳:

1. “精彩极了”是来自母亲的爱,是一种鼓励的爱,“糟糕透了”是来 自父亲的爱, 是一种严厉的爱 。正是这两种爱, 使作者走上了成功之 路,从而感悟出了道理:一个人的成长既需要鼓励也需要警告, 这样 才能走向成功 。

2.“ 需要有人时常提醒你:‘小心,注意, 总结, 提高。’”对于文中的 “我”来说具体应该小心 不要骄傲自满, 注意自 己的文章还要修改, 总结自 己写作的得失,提高自 己的创作水平。

3.“我从心底里知道,‘精彩极了 ’也好,‘糟糕透了 ’也好,这两个极 端的断言有一个共同的出发点——那就是爱。”这句话中破折号的作用 是解释说明, 两个极端断言是指“精彩极了”和“糟糕透了”。

4.“母亲的力量”是指:母亲的赞扬,“警告的力量”是指:父亲的批

评。

5. “精彩极了”和“糟糕透了”都是父母之爱的表达, 正是这两个看 似极端的表达指引着我坚持不懈和不断进步。

(

第二十一课《古诗三首》

)

课文重点知识归纳: 《山居秋暝》

1. 主题: 这首诗在描绘山中秋景的基础上, 抒发了作者崇尚恬静的人 生态度。

2. 诗意: 空旷的山中刚下过一场雨, 天气清凉, 傍晚时分让人感受到 阵阵秋

意 。皎洁的月光透过松林洒落下来, 清澈的泉水从石头上潺潺流过 。 竹林里传来喧笑声, 原来是一群洗衣的女子归来了 ; 莲叶晃动, 原来 是渔船顺流而下 。任凭春天的花草凋谢,可“我”还是愿意留在这里, 长久居于此地。

3. 这首诗中以动写静, 以有声衬无声来突出环境幽静的句子是“竹喧 归浣女,莲动下渔舟”。动静结合的诗句是“ 明月松间照,清泉石上 流。”

《枫桥夜泊》

1.主题:本文表达了诗人孤寂忧愁的心情。

2.诗意:漫天寒霜里,月亮在乌鸦的啼叫声中慢慢西沉。江边枫叶摇曳, 渔船上灯火点点, 面对这些景象, 诗人心中充满愁绪 。此时, 姑苏城 外寒山寺半夜敲响的钟声传入客船。

3.诗人精确而细腻地讲述一个客船夜泊者对江南深秋夜景的观察和感 受, 勾画了月落乌啼 、霜天寒夜 、江枫渔火 、孤舟客子等景象,有景、

有情 、有声 、有色。

4.直抒作者愁思之情的句子是: 月落乌啼霜满天, 江枫渔火对愁睡眠。 有一座城和一座寺因两句诗而名传千古, 这两句诗是:姑苏城外寒山 寺,夜半钟场到客船 。

表现一种空灵旷远的意境的一句是 :姑苏城外寒山寺, 夜半钟场到客 船 。

5.全诗第一 、二句写的是诗人看到的景色,作者夜泊时看到了落月、霜 天 、江枫 、渔火 、 古寺 、客船 。 第三 、 四句写的是诗人听到的声音, 诗人听到了乌啼 、钟声,抒发了诗人在旅途中孤寂忧愁。

《长相思》

1. 本文的作者是清代的纳兰性德,“长相思”是这首词的词牌名。

2. 词意 :将士们翻过一座座山, 涉过一条条河, 向山海关那边进发 。 夜已深, 营地里上千顶帐篷都亮着灯 。风刮了一更又一更, 雪下了 一更又一更, 诗人被风雪交加的声音吵醒, 不禁思念起故乡来 。 因 为故乡是那么温暖 、 宁静 、祥和, 哪有这样的寒风朔雪之声。

3. 这首词以白描的手法和朴素自然的语言, 表现出真切的情感, 是很 为前人称道的 。词人在写景中寄寓了思乡的情怀。

4.“ 山一程,水一程”表现了行军之艰难,旅程的艰难曲折,遥远漫长。

“夜深千帐灯”表现了队伍之庞大。

“风一更, 雪一更”表现了气候之恶劣。

“故园”指故乡,“此声”指风雪声,表现思念家乡。

5.流露出词中心的句子,也是将士们心理的是:聒碎乡心梦不成,故园 无此声。

6.词的上阕描写的是将士们跋山涉水的情景,下阕描写了诗人听着风雪

声思念家人和故土。

(

第二十二课《 四季之美》

)

重点句段填空:

1. 春天最美是黎明, 夏天最美是夜晚, 秋天最美是黄昏, 冬天最美是 早晨。

2. 春天最美是黎明 。 东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空, 染上微微 的红晕,飘着红紫红紫的彩云。

3. 夏天最美是夜晚 。 明亮的月亮固然美, 漆黑漆黑的暗夜, 也有无数 的萤火虫翩翩飞舞。 即使是蒙蒙细雨的夜晚,也有一只两只萤火虫, 闪着朦胧的微光在飞行, 这情景着实迷人。

课文重点知识归纳:

1.主题: 这篇课文是按照季节的顺序描写了春天的黎明 、夏天的傍晚、 秋天的黄昏和冬天的早晨等不同时间的景致的动态变化, 从中我们可 以体会到作者热爱大自然, 热爱四季 的感情。

2.春天最美的时间是黎明,最美的景物是鱼肚白的天空、彩云;夏天最 美的时间是夜晚, 最美的景物是明月 、 萤火虫 ;秋天最美是黄昏, 最 美的景物有夕阳 、 点点归鸦 、成群结队的大雁 、风声 、 虫鸣 ; 冬天最 美是早晨,最美的景物有落雪 、 白霜 、炭火 、火盆。

(

第二十三课《鸟的天堂》

)

重点句段填空:

那么多的绿叶, 一簇堆在另一簇上面, 不留一点儿缝隙 。那翠绿的颜 色,明亮的照耀着我们的眼睛, 似乎每一片绿叶上都有一个新的生命 在颤动。

课文重点知识归纳:

1.主题:本文记叙了作者和朋友两次经过“鸟的天堂”时见到的不同景 象, 分别描写了傍晚静态的大榕树和早晨榕树上群岛活动的情景, 展 现了一派美丽动人的南国风光,表达了对自然和生命的热爱和赞美。

2.本文的作者是: 巴金。

3.作者及朋友两次经过“ 鸟的天堂”,第一次作者认为没有一只鸟, 只 有一棵大榕树, 第二次经过时, 起初是静寂的, 拍掌后, 树上变得热 闹了 。到处都是鸟影, 到处都是鸟声, 当船离去时, 作者发出感慨: 那“ 鸟的天堂” 的确是鸟的天堂啊!

4.“ 那‘ 鸟的天堂 ’的确是鸟的天堂啊!”一句话中“ 的确” 的意思是 确实 。 第一次经过是的时间是傍晚, 没有看到鸟, 只看见了枝繁叶茂 的榕树,展示了它的生命力, 第一个“鸟的天堂” 的意思是指大榕树, 表示一种特定的称呼; 第二次经过的时间是在早晨, 见到了群鸟欢腾 的热闹情景, 第二个“ 鸟的天堂” 的意思是指鸟儿自由快乐生活的地 方。

5.课文里五次提到“ 鸟的天堂”,加了引号的, 表示引用 ; 没有加引号 的,说明那确实是鸟儿生活的乐园。

(

第二十四课《月迹》

)

课文重点知识归纳:

1.本文的作者是贾平凹,本文是一篇叙事性散文。

2.“ 月迹”的意思是:月亮的足迹。本文写了孩子在中秋夜盼月亮出来, 按“盼月亮——寻月亮——议月亮” 的顺序描写的 。“寻月亮”这部分 又写了院中望月 、杯中饮月 、河中寻月 、 眼瞳见月四个小部分内容。

2.课文中,作者描写了屋里的月亮、天上的月亮,小河里 、沙滩上的月 亮,眼睛里的月亮, 美丽的月亮无处不在, 成了希望与幸福 、美好与

安宁的象征。

3.《月迹》一文讲的是“我们”一群孩子在中秋节的夜里,盼月亮 、看 月亮 、寻月亮,并听奶奶讲关于月亮的传说的事 。奶奶说月亮是每个 人 的 。“我”觉得有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了,抒发了 作者对美好生活的热爱之情。

4.孩子们在穿衣镜里 、 院子里 、河水里 、 眼睛里寻到了月迹 。“寻月” 实际上是追求美好的事物 、美好的人生。

5.本文的月亮象征一切美好的事物,作者以追寻月迹为行文线索,告诉 人们想要得到光明美好的事物,就要想方设法地努力追求。

(

语文园地

)

《渔歌子》

1.本诗的作者是唐代的张志和,表达了对自由生活的向往。

2.词中生动地表现渔夫悠闲自在生活情趣的一句是:青箬笠,绿蓑衣, 斜风细雨不须归。

(

第二十五课《古人谈读书》

)

课文重点知识归纳:

1.读书时,我们要记住朱熹说的方法,做到心到 、眼到 、 口到 。三到之 中, 心到最急 。 而他的《观书有感》 中的“ 问渠那得清如许? 为有源 头活水来。”一句也告诉我们要不断补充新知识不断学习才能达到一种 新的境界。

2. 余尝谓读书有三到 :谓心到 、 眼到 、 口到 。心不在此, 则眼不看仔 细,心眼既不专一,却只漫浪诵读, 决不能记, 记亦不能久也 。朱熹 认为三到中心到最重要,因为心都已经到了,眼睛和嘴怎么会不到呢? ( 最后一处用自 己的话来回答)

3.《论语》 中“敏而好学,不耻下问”告诉我们虚心好学的重要性;孔 子经常教导他的学生, 在学习上应坚持老老实实的态度, 懂就是懂, 不懂就是不懂 。正所谓“知之为知之, 不知为不知, 是知也”。

4.本文讲述了读书的正确方法,告诉人们要以正确的态度和方法读书。 5.“心既到矣,眼 口 岂不到乎? ”这句话的意思是:心既然到了,眼和 口哪有不到的呢? 这句话运用了反问的修辞方法, 说明心到最重要 。

(

第二十六课《忆读书》

)

重点句段填空:

比如说看了精彩的《 西游记》就会丢下烦琐的《 封神榜》,看了人物栩 栩如生的《 水浒传》就不会看索然无味的《 荡寇志》。

课文重点知识归纳:

1.《忆读书》 的作者是冰心,原名谢婉莹,她的代表作是《繁星 春水》 《 寄小读者》,本文是一篇叙事性记叙文。

2.本文按时间顺序,作者回忆了七岁时 、十二三岁时的读书经历。

3.主题:本文作者回忆自己童年时期的读书经历 、多年的读书经验 、选 书的标准以及读书的方法,表达了“读书是我生命中最大的快乐”,她 给儿童写的指导读书的话是读书好, 多读书, 读好书, 告诉儿童读书 是非常好的,要多读一些有意义的书。

4.课外阅读是提高语文水平的重要途径 。读《红楼梦》,冰心奶奶尝到 “满纸荒唐言, 一把辛酸泪”(名言)所包含的一个朝代和家庭兴亡盛 衰的滋味;读精彩的《西游记》,我体会到做事不要半途而废,要持之 以恒; 读《水浒传》,我认识到要做一个忠义两全的人。

5.“读书好”说明了:读书的作用; “ 多读书”说明了:如何读书; “读好书”说明了:读什么样的书。

(

第二十七课《我的“

长生果”》

)

重点句段填空:

1.作文,首先构思要别出心裁,落笔也要有点儿与众不同的“鲜味”才 好 。这些领悟自然是课外读的馈赠。

2.作文,要写真情实感;作文练习,开始离不开借鉴和模仿,但是真正 打动人心的东西,应该是自 己呕心沥血的创造。

课文重点知识归纳:

1.本文是一篇叙事散文 。作者把书比作“ 长生果”,表达了书和人类之 间的关系, 以及自己对书籍的无比喜爱。

2.“ 长生果”原指吃了可以使人长生不老的果子,在选文中指书籍。把 书比作“ 长生果”,意思是:书是人类的精神食粮, 是人类文明传承和 延续的源泉。

3.本文中,“我”在写作文时悟到写作的道理, 一是要别出心裁,二是 要写真情实感,在借鉴和模仿后要进行呕心沥血的创造。

4.课文回忆了“我”少年时代读书的深切感受:看“香烟人”的小画处 时津津有味, 看连环画时废寝忘食, 在小镇图书馆读文艺书籍时不求 甚解,在学校图书馆读中外名著时如醉如痴。

5.通过对本文的学习,我们就学习并运用作者读书和写作的方法是:博 览群书 、入情入境 、做读书笔记 、会借鉴运用。

6.书是人类文明的“ 长生果”,书是我们的良师益友, 书还是我们前进 路上的明灯。

综合运用:

1.古往今来,无数仁人志士为了祖国,抛头颅洒热血, 陆游临终前“死 去元知万事空, 但悲不见九州同” 的遗憾让人落泪 ; 龚自珍归隐后的

“我劝天公重抖擞, 不拘一格降人材” 的爱国情怀, 让人敬佩 ; 爱国 在林升的“ 暖风熏得游人醉, 直把杭州作流汴州” 的义愤中 ; 梁启超 的“美哉, 我少年中国, 与天不老!壮哉, 我中国少年, 与国无疆!” 寄托了对少年中国的热爱和期望, 让人热血激昂。

2.这学期课本上使人感受最深的爱国诗句是:“死去元知万事空, 但悲 不见九州同”,因为诗人渴望收复失地, 统一祖国的愿望感人至深。

3.古诗中有静有动,有“音”有“ 画”有“色”,你看,“明月松间照, 清泉石上流”,“ 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”。

4. 你的同桌很不喜欢读书,你想劝他珍惜时间,趁年少抓紧时间读书, 以免将来后悔, 你会用岳飞的名言“ 莫等闲, 白了少年头, 空悲切” 来劝告他。

5.小明不爱吃馒头,常趁人不注意扔掉馒头。你可以用名言“一粥一饭, 当思来处不易; 半丝半缕, 恒念物力维艰”来劝告他。

6.现在, 老百姓的生活虽然富裕了, 但是我们仍然要:“一粥一饭, 当 思来处不易; 半丝半缕, 恒念物力维艰”。

7.有的同学认为自己的年龄小、时间足,等到长大一些再学习也不会晚。 我想用宋代朱熹的一句名言来劝慰他:“少年易老学难成,一寸光阴不 可轻。”

8.旅游时,我发现有些广场上的鸽子在悠闲地散步、啄食,甚至还会飞 到游客的肩膀上 。这种人与鸽子相处的情景, 让我不禁想起老舍先生 在《珍珠鸟》 中说过的一句话:“信赖,往往创造出理想的境界。”

9. 冰心 曾给某个儿童刊物写了一句指导读书的话:“读书好, 多读书, 读好书。”朱熹则认为:“读书有三到,谓心到, 眼到, 口到。”名人关 于读书的论述让我受益匪浅, 我还积累了一句关于读书的名言:读书

破万卷, 下笔如有神 。

10.“等一万年后才能等来胜利, 实在是太久, 我们要抓紧时间, 主动 出击。”这句话换成主席写的诗词应是:“一万年太久, 只争朝夕。” 11. 当你想要告诫他人珍惜时间时, 可以引用葛洪的“不饱食以终日, 不弃功于寸阴。”

12.勤俭节约是一种修养,唐朝魏征曾说:“居安思危, 戒奢以俭”;宋 朝司马光曾说:“ 由俭入奢易, 由奢入俭难”;《尚书》“ 一粥一饭, 当 思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”,让我们都养成勤俭节约的好 习惯。

13.在本学期中, 我们认识了顾全大局的蔺相如, 知错就改的廉颇, 舍 己为人的海力布, 勤劳善良的牛郎, 从小爱读书的冰心,他们都是我 们学习的榜样。

同课章节目录