甘肃省天水市武山县百泉初级中学2024--2025学年部编版七年级历史上学期期中考试卷(文字版,含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省天水市武山县百泉初级中学2024--2025学年部编版七年级历史上学期期中考试卷(文字版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 953.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-11 19:33:18 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025 学年第一学期期中考试

七年级历史

第Ⅱ卷 (历史 50 分)

题号 一 二 三 总分

得分

一、单项选择题(每小题 1 分,共 20 分。每题只有一个正确答案,多填不得分。)

1. 研究中华文明起源最可信的依据是 ( )

A. 文字记载 B. 考古发现 C. 专家推测 D. 民间传说

2. 经过考古学家的长期发掘,在北京人居住的洞穴中发现了厚达 6 米的灰烬积层,灰烬中

有很多石块、兽骨和朴树籽等。这一考古发现,可用来说明北京人 ( )

A. 学会了制作陶器的方法 B. 已经掌握农作物种植技术

C. 掌握了磨光钻孔技术 D. 使用火并会长时间保存火种

3. 下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江桥头遗址 距今11000—8500年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B. 原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D. 原始部落联盟间的关系

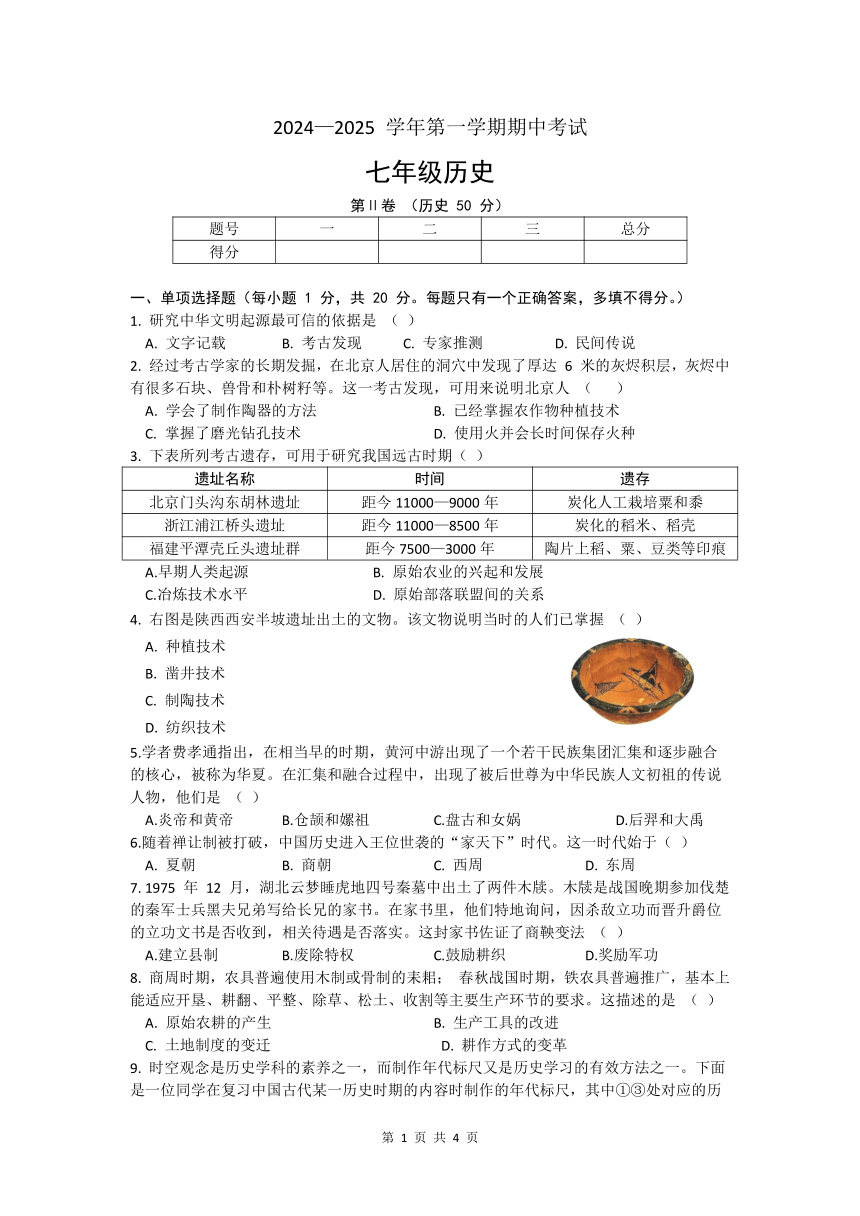

4. 右图是陕西西安半坡遗址出土的文物。该文物说明当时的人们已掌握 ( )

A. 种植技术

B. 凿井技术

C. 制陶技术

D. 纺织技术

5.学者费孝通指出,在相当早的时期,黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合

的核心,被称为华夏。在汇集和融合过程中,出现了被后世尊为中华民族人文初祖的传说

人物,他们是 ( )

A.炎帝和黄帝 B.仓颉和嫘祖 C.盘古和女娲 D.后羿和大禹

6.随着禅让制被打破,中国历史进入王位世袭的“家天下”时代。这一时代始于( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 西周 D. 东周

7. 1975 年 12 月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚

的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位

的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法 ( )

A.建立县制 B.废除特权 C.鼓励耕织 D.奖励军功

8. 商周时期,农具普遍使用木制或骨制的耒耜; 春秋战国时期,铁农具普遍推广,基本上能适应开垦、耕翻、平整、除草、松土、收割等主要生产环节的要求。这描述的是 ( )

A. 原始农耕的产生 B. 生产工具的改进

C. 土地制度的变迁 D. 耕作方式的变革

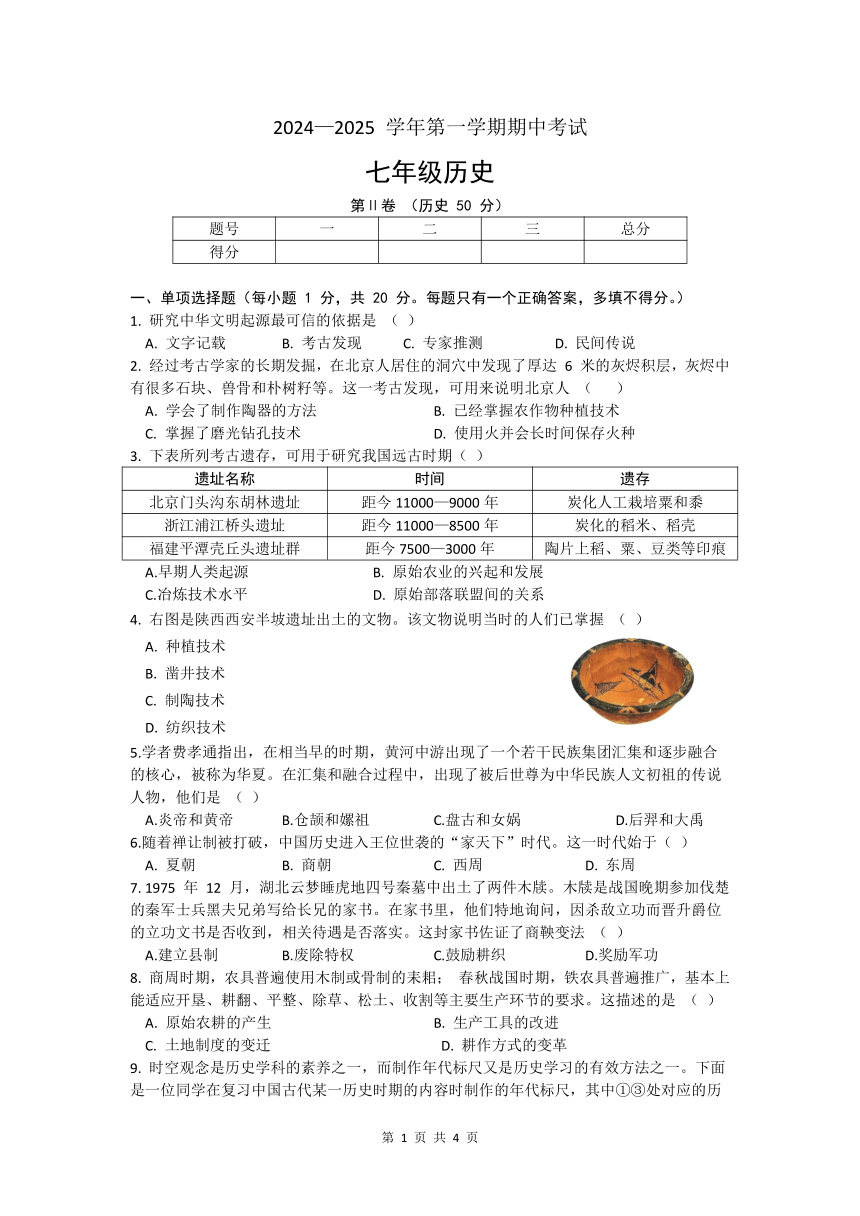

9. 时空观念是历史学科的素养之一,而制作年代标尺又是历史学习的有效方法之一。下面

是一位同学在复习中国古代某一历史时期的内容时制作的年代标尺,其中①③处对应的历

史事件是 ( )

A. 禹建立夏、武王伐纣 B. 商汤灭夏、武王伐纣

C. 盘庚迁殷、平王迁都 D. 商汤灭夏、西周灭亡

10. 约公元前 21 世纪,我国古代社会进入了文明时代。下列朝代更迭的正确顺序是( )

A. 夏、周、商 B. 商、夏、周

C. 夏、商、周 D. 周、夏、商

11.仰韶文化是黄河中游地区一支重要的新石器文化,因发现于仰韶村而得名,据统计,仅

河南就有多达约 3000 处遗址属于仰韶文化。这段话意在强调仰韶文化 ( )

A.延续时间很长 B.分布地域集中

C.发掘遗址众多 D.影响较为有限

12.据考古发现,西周时期,祭祀、宴享等活动都按等级使用鼎、簋( ɡuǐ)等,王及王室墓

葬出土的鼎、簋等数量比其他贵族的数量大得多,而且锡含量高。这体现出西周时期 ( )

A.中央集权制不断发展 B.青铜礼器与贵族权力地位相结合

C.贫富分化私有制产生 D.青铜器的制作工艺高超且数量多

13.现藏于中国国家博物馆的西周青铜器士山盘,其铭文记载了贵族士山被周王封在汉水

中游一带,负责管理当地的贡赋缴纳等事务。士山盘可以用来研究( )

A.早期国家产生 B.青铜器的诞生

C.礼乐制的产生 D.西周的分封制

14.春秋时期齐先后灭了三十余国,成为东方大国。楚先后灭四十余国,成为南方大国。

晋先后火掉二十余国,征服四十余国,成为中原大国。秦并十余国,成为西方大国。由此

可见争霸战争( )

A.促进了民族交融 B.实现了局部统一

C.阻碍了社会发展 D.加速了西周灭亡

15.春秋战国时期,北方出产的良种犬马,南方出产的象牙,东方出产的盐,西方出产的

特种皮革,在中原市场上都可以见到。材料反映出春秋战国时期( )

A.商业贸易活跃 B.民族交融加强

C.思想文化繁荣 D.手工生产进步

16.春秋战国时期是中国礼制文明受到挑战的时代,诸子学说揭示中国古代礼制文明发展

的各种可能选择,提出了礼制文明进一步发展的新思路、新观点,大大开阔了人们的视野。

据此可知,百家争鸣的意义在于( )

A.彻底否定了传统的礼乐制度 B.确立了儒家的主流学说地位

C.开创了思想文化的繁荣局面 D.为秦统一中国提供理论支持

17 半坡原始居民生产的陶器主要是( )

A.彩陶 B.黑陶 C.白陶 D.红陶

18. 约公元前 21 世纪,我国古代社会进入了文明时代。下列朝代更迭的正确顺序是( )

A. 夏、周、商 B. 商、夏、周 C. 夏、商、周 D. 周、夏、商

19. 国民党荣誉主席连战曾为“首届世界华人炎帝故里寻根节”赠书法作品:“华夏千秋,

同尊始祖;炎黄一脉,共拜神农。”被誉为中华民族的“人文初祖”是( )答

A. 尧和舜 B. 舜和禹 C. 黄帝和炎帝 D. 周文王和周武王

20. 夏启登上王位的方式是( )

A. 通过禅让制,大家选他做首领 B. 通过激烈的竞争,战胜其他部落

C. 治水建功立业,受到人民爱戴 D.凭借家庭特殊地位,自己继承父位

二、非选择题(本题 2 小题,21 题 15 分,22 题 15 分,共 30 分)

21、 人类采取多种方式适应自然、征服自然。阅读材料,回答问题。(15 分)

材料一

材料二 通大川,决壅塞,凿龙门。疏三江五湖,注之东海,以利黔首。(译文:疏浚大河,挖开被堵塞的地方,凿开龙门。治理疏通三江五湖,让其水流顺利注入东海,用这种方式使老百姓受益。)

———《吕氏春秋·古乐》

材料三 战国时期,秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,

调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县

城的安全。

——摘编自赵毅主编《中国古代史》

(1) 材料一是我国原始居民适应自然征服自然的结果。写出图一、图二房屋的名称 (4 分)

并说说这两种建筑样式不同的主要原因是什么 (2 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,写出材料二中记述的治水人物,并指出他的治水方法是

什么 (4 分)

(3) 根据材料三,指出李冰主持建造都江堰的目的是什么 (2 分) 并联系所学知识概括其

作用。(1 分)

(4) 综合上述材料,谈谈你对人与自然关系的认识。 (2 分)

22、阅读材料,回答下列问题。(15 分)

材料一 孟子认为“礼乐征伐自天子出”,这才是合乎礼义的,而春秋时期的则是“礼崩乐坏” “礼乐征伐自诸侯出”,所以孟子说: “春秋无义战”。

材料二 晋国在称霸过程中,不仅灭掉周围三十余国,兼并了部分戎狄部落,还向东夺取了卫、郑、鲁等国的部分土地……

———《山西历史政区地理》

材料三

孔子 老子 韩非

(1)根据材料一的内容从“礼乐征伐自诸侯出”可以看出春秋时期的什么历史现象 (3 分)

(2) 根据材料一、二,结合所学知识谈谈诸侯争霸活动产生的影响。 (3 分)

(3)材料三中三位人物分别属于哪个学派 (3 分) 思想学说是什么?(3 分)战国时期随着各学派著书立说,互相辩论,形成了怎样的学术繁荣局面 (3 分)

2024—2025 学年第一学期期中考试

七年级历史参考答案

一、单项选择题(每小题 1 分,共 20 分。每题只有一个正确答案,多填不得分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B C A A D B A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C B D B A C A C C D

二、非选择题(本题 2 小题,21 题 15 分,22 题 15 分,共 30 分)

21.(1)图一:半地穴式圆形房屋(或半地穴式)。图二:干栏式建筑。

原因:不同的自然地理环境。(只要说出所处地理位置或所处自然环境不同即可,)

(2)人物:大禹(或禹)。治水方法:采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。(任意一点言之有理即可,1分)

(3)目的:根治岷江水患,发展川西农业。(任意一点即可)

作用:发挥防洪、灌溉、水运等多方面的作用,使成都平原成为“天府之国”。(防洪、灌溉必须答出方可得分,水运、天府之国任一点即可得分,2分)

(4)要注意保护自然环境,人与自然要和谐共生;人类在改造自然的同时要顺应自然、尊重自然;人与自然应该是相互依存、和谐的关系等。(言之有理即可,2分)

22.(1)现象:王室衰微;诸侯争霸;分封制瓦解。(3分)

(2)影响:社会动荡给人民带来了巨大灾难;促进了局部地区的统一,客观上有利于经济的发展;促进了民族交融,产生了华夏认同观念。(3分)

(3)孔子一一儒家,老子一一-道家,韩非一-法家。百家争鸣的局面。

七年级历史

第Ⅱ卷 (历史 50 分)

题号 一 二 三 总分

得分

一、单项选择题(每小题 1 分,共 20 分。每题只有一个正确答案,多填不得分。)

1. 研究中华文明起源最可信的依据是 ( )

A. 文字记载 B. 考古发现 C. 专家推测 D. 民间传说

2. 经过考古学家的长期发掘,在北京人居住的洞穴中发现了厚达 6 米的灰烬积层,灰烬中

有很多石块、兽骨和朴树籽等。这一考古发现,可用来说明北京人 ( )

A. 学会了制作陶器的方法 B. 已经掌握农作物种植技术

C. 掌握了磨光钻孔技术 D. 使用火并会长时间保存火种

3. 下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江桥头遗址 距今11000—8500年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B. 原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D. 原始部落联盟间的关系

4. 右图是陕西西安半坡遗址出土的文物。该文物说明当时的人们已掌握 ( )

A. 种植技术

B. 凿井技术

C. 制陶技术

D. 纺织技术

5.学者费孝通指出,在相当早的时期,黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合

的核心,被称为华夏。在汇集和融合过程中,出现了被后世尊为中华民族人文初祖的传说

人物,他们是 ( )

A.炎帝和黄帝 B.仓颉和嫘祖 C.盘古和女娲 D.后羿和大禹

6.随着禅让制被打破,中国历史进入王位世袭的“家天下”时代。这一时代始于( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 西周 D. 东周

7. 1975 年 12 月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚

的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位

的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法 ( )

A.建立县制 B.废除特权 C.鼓励耕织 D.奖励军功

8. 商周时期,农具普遍使用木制或骨制的耒耜; 春秋战国时期,铁农具普遍推广,基本上能适应开垦、耕翻、平整、除草、松土、收割等主要生产环节的要求。这描述的是 ( )

A. 原始农耕的产生 B. 生产工具的改进

C. 土地制度的变迁 D. 耕作方式的变革

9. 时空观念是历史学科的素养之一,而制作年代标尺又是历史学习的有效方法之一。下面

是一位同学在复习中国古代某一历史时期的内容时制作的年代标尺,其中①③处对应的历

史事件是 ( )

A. 禹建立夏、武王伐纣 B. 商汤灭夏、武王伐纣

C. 盘庚迁殷、平王迁都 D. 商汤灭夏、西周灭亡

10. 约公元前 21 世纪,我国古代社会进入了文明时代。下列朝代更迭的正确顺序是( )

A. 夏、周、商 B. 商、夏、周

C. 夏、商、周 D. 周、夏、商

11.仰韶文化是黄河中游地区一支重要的新石器文化,因发现于仰韶村而得名,据统计,仅

河南就有多达约 3000 处遗址属于仰韶文化。这段话意在强调仰韶文化 ( )

A.延续时间很长 B.分布地域集中

C.发掘遗址众多 D.影响较为有限

12.据考古发现,西周时期,祭祀、宴享等活动都按等级使用鼎、簋( ɡuǐ)等,王及王室墓

葬出土的鼎、簋等数量比其他贵族的数量大得多,而且锡含量高。这体现出西周时期 ( )

A.中央集权制不断发展 B.青铜礼器与贵族权力地位相结合

C.贫富分化私有制产生 D.青铜器的制作工艺高超且数量多

13.现藏于中国国家博物馆的西周青铜器士山盘,其铭文记载了贵族士山被周王封在汉水

中游一带,负责管理当地的贡赋缴纳等事务。士山盘可以用来研究( )

A.早期国家产生 B.青铜器的诞生

C.礼乐制的产生 D.西周的分封制

14.春秋时期齐先后灭了三十余国,成为东方大国。楚先后灭四十余国,成为南方大国。

晋先后火掉二十余国,征服四十余国,成为中原大国。秦并十余国,成为西方大国。由此

可见争霸战争( )

A.促进了民族交融 B.实现了局部统一

C.阻碍了社会发展 D.加速了西周灭亡

15.春秋战国时期,北方出产的良种犬马,南方出产的象牙,东方出产的盐,西方出产的

特种皮革,在中原市场上都可以见到。材料反映出春秋战国时期( )

A.商业贸易活跃 B.民族交融加强

C.思想文化繁荣 D.手工生产进步

16.春秋战国时期是中国礼制文明受到挑战的时代,诸子学说揭示中国古代礼制文明发展

的各种可能选择,提出了礼制文明进一步发展的新思路、新观点,大大开阔了人们的视野。

据此可知,百家争鸣的意义在于( )

A.彻底否定了传统的礼乐制度 B.确立了儒家的主流学说地位

C.开创了思想文化的繁荣局面 D.为秦统一中国提供理论支持

17 半坡原始居民生产的陶器主要是( )

A.彩陶 B.黑陶 C.白陶 D.红陶

18. 约公元前 21 世纪,我国古代社会进入了文明时代。下列朝代更迭的正确顺序是( )

A. 夏、周、商 B. 商、夏、周 C. 夏、商、周 D. 周、夏、商

19. 国民党荣誉主席连战曾为“首届世界华人炎帝故里寻根节”赠书法作品:“华夏千秋,

同尊始祖;炎黄一脉,共拜神农。”被誉为中华民族的“人文初祖”是( )答

A. 尧和舜 B. 舜和禹 C. 黄帝和炎帝 D. 周文王和周武王

20. 夏启登上王位的方式是( )

A. 通过禅让制,大家选他做首领 B. 通过激烈的竞争,战胜其他部落

C. 治水建功立业,受到人民爱戴 D.凭借家庭特殊地位,自己继承父位

二、非选择题(本题 2 小题,21 题 15 分,22 题 15 分,共 30 分)

21、 人类采取多种方式适应自然、征服自然。阅读材料,回答问题。(15 分)

材料一

材料二 通大川,决壅塞,凿龙门。疏三江五湖,注之东海,以利黔首。(译文:疏浚大河,挖开被堵塞的地方,凿开龙门。治理疏通三江五湖,让其水流顺利注入东海,用这种方式使老百姓受益。)

———《吕氏春秋·古乐》

材料三 战国时期,秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,

调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县

城的安全。

——摘编自赵毅主编《中国古代史》

(1) 材料一是我国原始居民适应自然征服自然的结果。写出图一、图二房屋的名称 (4 分)

并说说这两种建筑样式不同的主要原因是什么 (2 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,写出材料二中记述的治水人物,并指出他的治水方法是

什么 (4 分)

(3) 根据材料三,指出李冰主持建造都江堰的目的是什么 (2 分) 并联系所学知识概括其

作用。(1 分)

(4) 综合上述材料,谈谈你对人与自然关系的认识。 (2 分)

22、阅读材料,回答下列问题。(15 分)

材料一 孟子认为“礼乐征伐自天子出”,这才是合乎礼义的,而春秋时期的则是“礼崩乐坏” “礼乐征伐自诸侯出”,所以孟子说: “春秋无义战”。

材料二 晋国在称霸过程中,不仅灭掉周围三十余国,兼并了部分戎狄部落,还向东夺取了卫、郑、鲁等国的部分土地……

———《山西历史政区地理》

材料三

孔子 老子 韩非

(1)根据材料一的内容从“礼乐征伐自诸侯出”可以看出春秋时期的什么历史现象 (3 分)

(2) 根据材料一、二,结合所学知识谈谈诸侯争霸活动产生的影响。 (3 分)

(3)材料三中三位人物分别属于哪个学派 (3 分) 思想学说是什么?(3 分)战国时期随着各学派著书立说,互相辩论,形成了怎样的学术繁荣局面 (3 分)

2024—2025 学年第一学期期中考试

七年级历史参考答案

一、单项选择题(每小题 1 分,共 20 分。每题只有一个正确答案,多填不得分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B C A A D B A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C B D B A C A C C D

二、非选择题(本题 2 小题,21 题 15 分,22 题 15 分,共 30 分)

21.(1)图一:半地穴式圆形房屋(或半地穴式)。图二:干栏式建筑。

原因:不同的自然地理环境。(只要说出所处地理位置或所处自然环境不同即可,)

(2)人物:大禹(或禹)。治水方法:采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。(任意一点言之有理即可,1分)

(3)目的:根治岷江水患,发展川西农业。(任意一点即可)

作用:发挥防洪、灌溉、水运等多方面的作用,使成都平原成为“天府之国”。(防洪、灌溉必须答出方可得分,水运、天府之国任一点即可得分,2分)

(4)要注意保护自然环境,人与自然要和谐共生;人类在改造自然的同时要顺应自然、尊重自然;人与自然应该是相互依存、和谐的关系等。(言之有理即可,2分)

22.(1)现象:王室衰微;诸侯争霸;分封制瓦解。(3分)

(2)影响:社会动荡给人民带来了巨大灾难;促进了局部地区的统一,客观上有利于经济的发展;促进了民族交融,产生了华夏认同观念。(3分)

(3)孔子一一儒家,老子一一-道家,韩非一-法家。百家争鸣的局面。

同课章节目录