2016春高中语文(苏教版必修二)教学课件:第二专题《流浪人_你若到斯巴》(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(苏教版必修二)教学课件:第二专题《流浪人_你若到斯巴》(共52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-01 18:10:58 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。导入新课揭露战争的危害,控诉战争的罪行,我们阅读的作品多是从战争正义方受害者的角度来写的。但是我们很少去考虑过那些施害方,他们在战争中有怎样的精神世界,有无遭受灾难,他们面临的是什么境况。如果我们能走进他们的内心世界,或许对这场战争就有了一个更高的认识。《流浪人,你若到斯巴??》讲述的恰是敌对阵营中一个为法西斯卖命的小伤兵的悲惨遭遇——战争不仅有害于人民,同样也有害于战争发动者及其追随者???流浪人,你若到斯巴……

[德]海因里希·伯尔战争既是谋杀,也是自杀!学习目标1.学习本文通过心理描写、细节描写、悬念的设置和解决揭示小说主旨的方法。?

2.学生通过文本研习,学会合作探究,了解法西斯通过军国主义教育对本国人民的毒害,对战争与人的命运有进一步的认识。?

3.联系实际,对比发展与破坏,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍惜和平环境。重难点:?

1.把握小说主旨,认识悬念设置在小说中的作用。?

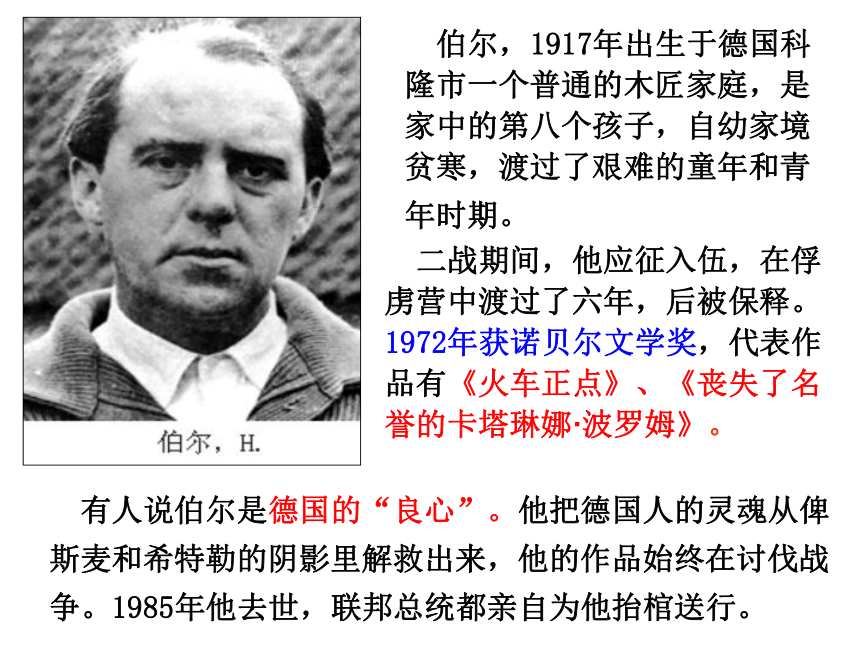

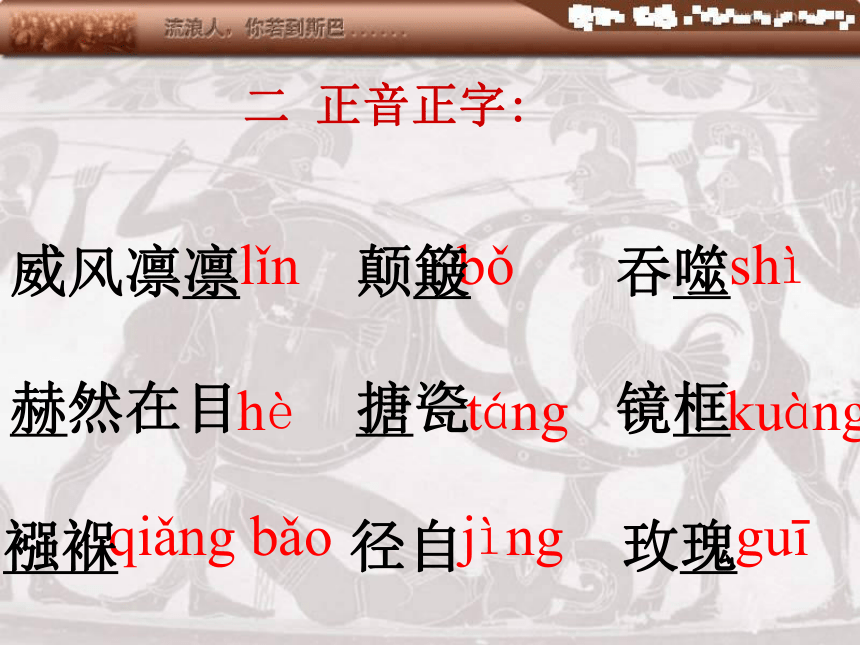

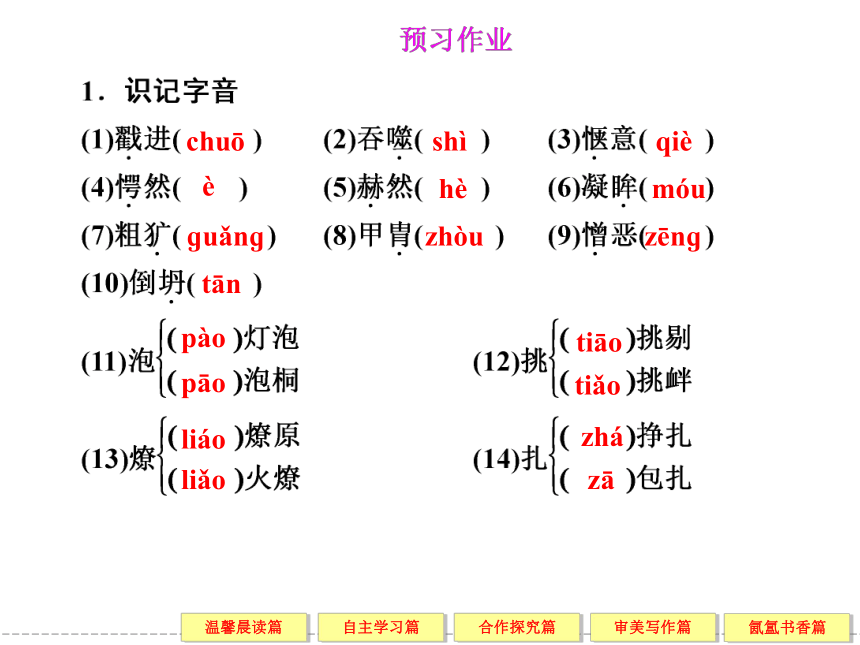

2.认识法西斯犯下的罪行。 二战期间,他应征入伍,在俘虏营中渡过了六年,后被保释。1972年获诺贝尔文学奖,代表作品有《火车正点》、《丧失了名誉的卡塔琳娜·波罗姆》。 伯尔,1917年出生于德国科隆市一个普通的木匠家庭,是家中的第八个孩子,自幼家境贫寒,渡过了艰难的童年和青年时期。 有人说伯尔是德国的“良心”。他把德国人的灵魂从俾斯麦和希特勒的阴影里解救出来,他的作品始终在讨伐战争。1985年他去世,联邦总统都亲自为他抬棺送行。 伯尔,1917年出生于德国科隆市一个普通的木匠家庭,是家中的第八个孩子,自幼家境贫寒,渡过了艰难的童年和青年时期。 幼年的伯尔眼睛里有一股不服输的神情 lǐn bǒ shì

hè táng kuàng

qiǎng bǎo jìng guī 威风凛凛 颠簸 吞噬

赫然在目 搪瓷 镜框

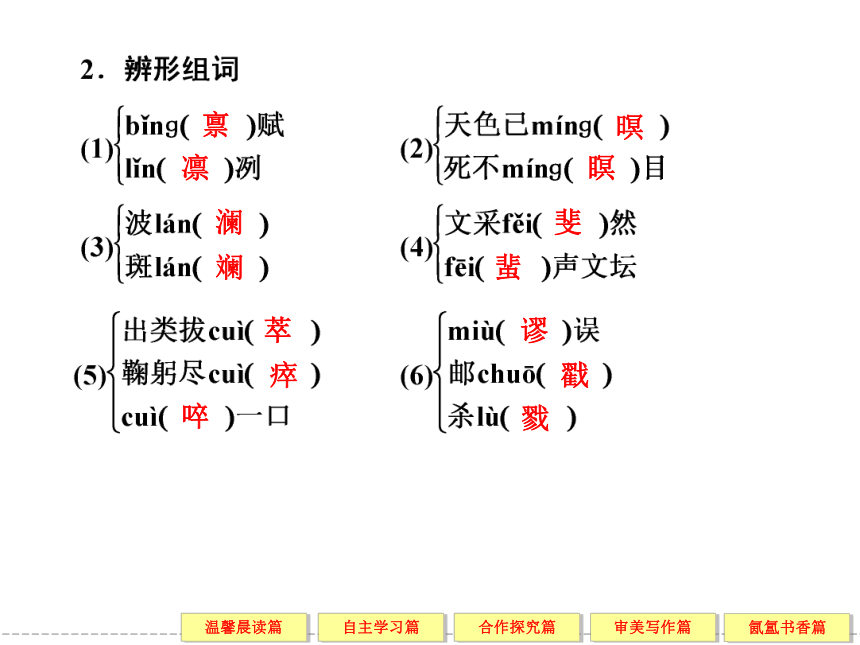

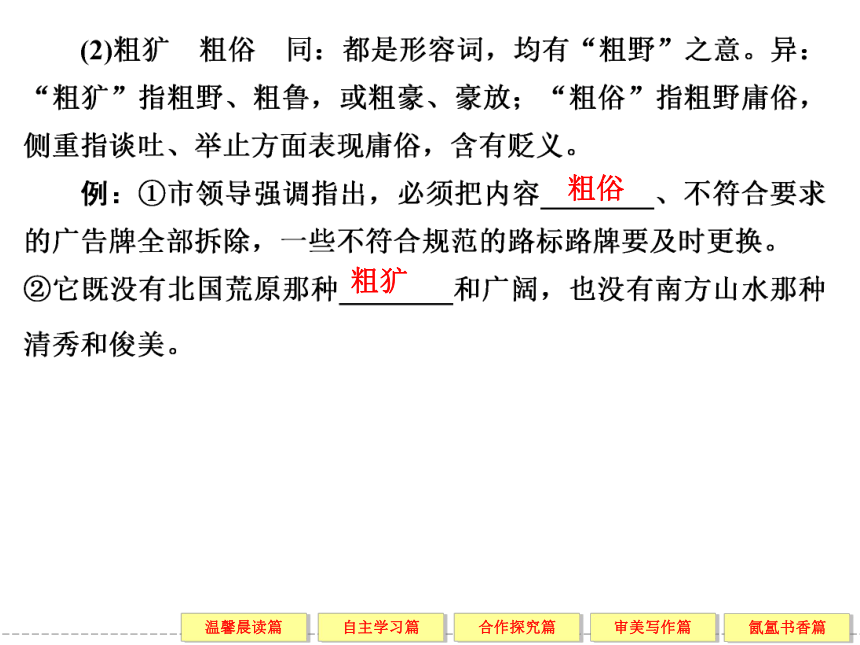

襁褓 径自 玫瑰二 正音正字:zā zhá liǎo liáo tiǎo tiāo pāo pào chuō shì qiè è hè móu ɡuǎnɡ zhòu zēnɡ tān 禀 凛 暝 瞑 澜 斓 斐 蜚 萃 瘁 啐 谬 戳 戮 径自 径直 粗俗 粗犷 题解: “流浪人,你若到斯巴 … …”这个典故你知道吗?作者在这里引用有什么作用呢? “流浪人,你若到斯巴 … …”是铭文的起句,我在美术课上按老师的要求用六种字体将这段铭文写在黑板上。铭文典故原指斯巴达战士为保卫祖国而英勇战死的事迹,而本文的“我”则充当纳粹德国侵略战争的炮灰,最终成为残废人。

,三 整体感知: 1、在对小说进行分析时,要先弄清楚这故事的基本要素。(时间、地点、人物) 2、在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?

时间:

地点:

环境:

主人公:战地医院(原是一所文科学校)盟军攻入德国的一个夜晚火光冲天,炮声不绝“我”(一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵)在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?(1)、到底受了什么伤?

(2)、现在是不是就在母校里?发烧、疼 (10)

打针、热乎乎(17)

叫喊(20)

胳膊、腿不能动(39、40)医生注视、低语(41)美术教室的布置(6、7、8、9、11、12、13)

画香蕉(13)

门上的十字架(46)(1)、到底受了什么伤 (2)、是不是母校 我的手迹!失去双臂和右腿!3、理清小说的情节结构开端(1-15):写“我”负伤到了伤兵医院,被抬进美术教室。

发展(16-45)怀疑伤兵医院就是母校改建的。

高潮结局(46-53)终于认出手术室就是自己读书的教室。军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对

小学生进行军国主义教育军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对越前永平寺僧人也进行军事训练1937年12月13日,日军攻陷南京后,日本出现了战争狂热四 讨论探究:1、“我”是怎样走向战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?作者借人物塑造表达对战争怎样的看法?是主动去的,从“我”的战争感受可以看出来:

一、P43 对炮火的赞美,认为战争是美好的。

二、P43 想成为烈士,在纪念碑上留名,对烈士充满向往。

2、他自我牺牲的“壮举”有没有得到认可?①我原以为受重伤后,可以得到及时的治疗、别人的安慰;没想到我多次因疼痛难当而叫喊,却无人理会,面对的而是别人的“冷漠、无情”,“仿佛他们抬着我穿过一座死城博物馆”“我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我,可是医生只耸了耸肩膀”……(20,28,43,45)②我原以为我的名字可以刻到“竖着更大的金色铁十字,装饰着更大的月桂花环石雕”的纪念碑上青史留名,没想到“纪念碑并无特色,也毫不引人注目,到处都一样,都是按一种格式成批生产的,需要时,随便从哪个中心点都可以领到……”(35,36)③我原以为听到的炮声是多么的惬意、粗犷、高雅,“是图画书里打仗的模样”,没想到战争吞噬了我的双臂和右腿,让我欲生不能,欲死不能。(35,52)3、第35段为什么反复写“炮声”,写“我”听炮声的感受? 残酷的侵略战争在主人公眼里具有神圣的意义,于是炮声在主人公听来是多么悦耳、多么惬意。说明“我”的盲目、糊涂,从侧面反映了军国主义思想的毒害之深。 4、第36段“阵亡将士纪念碑并无特色,也毫不引人注目,到处都一样,都是按一种格式成批生产的”有何含义? 德国的侵略战争给其他国家带来了深重的灾难,其实也将自己国家引入了深渊。 5、(第52段)看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”? 惨不忍睹的场面(四肢仅存一肢)、 残酷的现实(青春不再潇洒英雄梦完结),年轻的学生再也不能对战争满不在乎,等待他的是残酷的现实。残酷的现实摧垮了他,客观上揭示了战争的罪恶。

他是纳粹德国时期青少年的一个代表,深受军国主义思想的毒害,他幼稚、无知,他对侵略战争缺乏认识,他糊里糊涂上了战场,又糊里糊涂受了重伤回来,他不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,只是那句话让他去的,他狠狠地被欺骗了。充当了战争的炮灰。

再读结尾,体味悬念的作用:

有捉弄人的味道,具有讽刺效果。

“牛奶。”我喃喃地说……惨痛的教训6、“我”具有怎样的性格特点?

“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物。他不满的是学校的单调的学习生活,他幼稚、无知,对侵略战争缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,充当了战争的炮灰。 纳粹德国时期受军国主义思想毒害的青少年典型。 7、 “我”最后喊出来的“牛奶”具有什么意义?隐含着怎样的感情? “牛奶”是和平与幸福的代名词,也是我回归生命本真的象征。隐含着“我”的伤感与悔恨,以及对平静的生活向往。 由悲惨的现实发出呼唤和平、反对战争的声音,突出小说的主题。 在希腊神话中,她是科奇斯岛会施法术的公主,也是太阳神赫利俄斯的后裔。她与来到岛上寻找金羊毛的伊阿宋王子一见钟情。

为了帮助伊阿宋取得金羊毛,美狄亚用自己的法术帮助伊阿宋完成了自己父亲定下的不可能任务,条件是伊阿宋要和她结婚。取得金羊毛后,美狄亚和伊阿宋一起踏上返回希腊的旅程。美狄亚的父亲听到她逃走的消息,派她的弟弟前往追回她。美狄亚杀死了自己的弟弟,并将弟弟的尸体切开,分割成碎段,抛在山上各处,让父亲和追赶的差役忙于收尸,以此拖延时间和伊阿宋一行人离开。美狄亚 伊阿宋回国后,美狄亚用计杀死了篡夺王位的伊阿宋的叔叔,伊阿宋取回王位但也开始忌惮美狄亚的法术和残酷。后来伊阿宋移情别恋,美狄亚由爱生恨,将自己亲生的两名稚子杀害,同时也用下了毒的衣服杀死了伊阿宋的新欢,逃离伊阿宋的身边,伊阿宋也抑郁而亡。

据说美狄亚逃到了雅典,受忒修斯的父亲埃勾斯的保护。忒修斯前来认父时,美狄亚担心他对自己不利,从中阻挠,但被忒修斯识破。美狄亚又被逐出雅典,她逃到故乡科尔喀斯。那时候他父亲埃厄忒斯的王位已被他的弟弟篡夺,美狄亚跟父亲取得了谅解,用魔法帮助父亲重新登上了王位。美狄亚弑子 《挑刺的少年》早先被称作“忠诚的男孩”,源自人们为增加雕像的现实意义和英雄主义色彩而编造的一个故事:“忠诚的牧羊少年担当起了送信者的重任。他将消息送到罗马元老院后,才安顿下来,将脚掌上那根折磨了他一路的刺挑出。后来罗马元老院为了表彰他的忠心,命人制作了这尊铜雕。”尽管这个故事早在1704年就被证实是虚构的,可至今仍有一部分人对它深信不疑。 著名的古罗马仿古希腊式雕塑,青铜制,高度在70-80厘米之间,制作者不详。塑造了一个正在将刺从左脚掌中挑出的男孩的形象。目前珍藏在意大利首都罗马康舍瓦托利宫博物馆中。 8、找出有关学校环境布置的描写,这样写有什么作用?1、是当时军国主义教育的见证;

2、培养艺术人才的学校成了战地医院,原来的学生成了伤兵,反复描写学校的艺术环境,就是为了形成文明和野蛮的对比(反差);

3、突出主旨:战争不仅摧毁了人的肉体,也摧残了文明的成果和人的心灵;同时会给人们留下痛苦的记忆;

4、为下文我对学校的确认作铺垫,突出艺术学校的特征

9、文中反复描写学校的环境布置,主人公一再怀疑自己是否当真回到了母校。为什么要这样写? 普遍意义

学校的环境布置和主人公读书时一样,到处是军国主义教育的痕迹,主人公一再怀疑自己是否当真回到了学校,说明了军国主义教育遍布所有学校,从而暗示了民族灾难和个人不幸的根源。 文章的结尾使人眼前一亮,所有的谜底在此全都被揭开,这是什么写法?这种写法的作用是什么?

悬念,就是文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。 悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。悬念1、 “我”是不是就在自己的母校?

2、 “我”到底受了什么样的伤? 本文的结尾,悬念落实,真相大白,命运的捉弄,遭遇的悲惨,使读者产生强烈的震撼,作品的主题也在这里得到最全面的昭示。10、流浪人,你若到斯巴……这句话有什么含义和作用?题目的作用:

(1)设置悬念;

(2)是对我处境的讽刺(想成为军国主义的英雄,却成了牺牲品和炮灰:讽刺我盲目糊涂地为侵略战争卖命);

(3)是当时军国主义教育的见证(暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想);

(4)表达反战的主题。 11、小说通过独特的视角来表现主题的? 这篇小说的构思巧妙,作品的主题是反战。

(1)独特的人物视角:本该在学校读书的学生却上了战场,学绘画的永远失去了双手,把一个本该在学校读书的伤兵安排在临时改为战地医院的他的母校里,反映了战争的惨无人道和法西斯穷兵黩武。

(2)独特的环境视角:文科学校成了伤兵医院,学校的环境布置暗示了灾难的根源。拓展提高 第二次世界大战已过去了六十年,在这六十年间,曾对世界人民犯下战争罪行的法西斯国家对它们的历史是怎样看的呢? 1970年12月7日,大雪过后,东欧最寒冷的一天。对捷克、波兰进行国事访问期间,当时的联邦德国总理维利·勃兰特冒着凛冽的寒风来到华沙犹太人死难者纪念碑下。他向纪念碑献上花圈后,肃穆垂首,突然双膝下跪,并祈祷:“上帝饶恕我们吧,愿苦难的灵魂得到安宁。”勃兰特以此举向二战中无辜被纳粹党杀害的510万犹太人表示沉痛哀悼,并虔诚地为纳粹时代的德国认罪、赎罪。 当时的联邦德国总统赫利同时向全世界发表了著名的赎罪书,消息传来,世界各国爱好和平的人们无不拍手称赞。1971年12月20日,勃兰特被授予诺贝尔和平奖。 消息二:

每年8月15日前后,日本内阁成员都要掀起一股参拜供奉有二战甲级战犯牌位的靖国神社的风潮。

自从2001年4月当选以来,小泉纯一郎作为首相曾四次参拜靖国神社。现任首相安倍晋三也于2013年12月参拜靖国神社。这是继2006年时任首相小泉纯一郎后,再次有在任首相前往参拜。跪着的日尔曼人比站着的日本人高贵

勃兰特 这是一个伟大的民族! 这是一个心胸坦荡的民族! 这是一个从不逃避历史,勇敢承担责任的民族! 他们曾经犯过错误。 但是今天,他们的每一届政府都不厌其烦的向全世界真诚道歉!他们本国的法庭和警察帮着别的国家的人逮捕和审判本国的战犯!他们对每个受到他们伤害过的人都给予真诚的道歉和补偿! 从小学开始,他们就教育自己民族的后代:“我们日尔曼民族曾经侵略过别的国家,我们曾经对别的国家和民族造成过伤害。我们每个德国人都要对过去的行为负责。我们每个德国人都有责任不让历史重演。 这是一个卑劣的民族! 这是一个狭隘无耻的民族! 这是一个逃避过去,拒绝承担责任的民族! 每个人都有可能犯错误,但是他们直到今天依然拒绝承认他们错了! 他们的每一届下政府都把他们本国的战犯说成“英雄”,把侵略别的国家说成是“进入”,他们把屠杀别的国家的人民的历史说成是捏造的! 他们的国家的法庭和警察全力以赴保护自己国家的战犯,拒绝为受到过他们伤害的各国人民提供补偿! 他们从小学开始就对自己的民族的后代说:“别的国家那样谴责我们的过去是因为嫉妒我们现在的成就!我们没必要没完没了的道歉。” (1)假如你是中国的领导人物,面对中日关系的过去和现实,将如何制定对日本的外交政策?请用一段简明的语言表达出来。 前事不忘,后事之师。我们强调牢记历史并不是要延续仇恨,而是要以史为鉴、面向未来。只有不忘过去、记取教训,才能避免历史悲剧重演。

我们希望日本政府和领导人本着对历史、对人民、对未来高度负责的态度,从维护中日友好、维护亚洲地区稳定和发展的大局出发,以严肃慎重的态度处理好历史问题,把对那场侵略战争表示的道歉和反省落实到行动上。 (2)阅读胡锦涛的讲话,思考:中国领导人对日本确定这一政策的出发点是什么?请用一句简明的话表达出来,不超过20字。 我愿在此重申,中国政府发展中日友好合作关系的方针没有改变。我们将严格遵守《中日联合声明》、《中日和平友好条约》和《中日联合宣言》三个政治文件,坚持通过对话、平等协商,妥善处理中日之间的分歧,加强两国在广泛领域的交流合作,加强民间友好往来,增进相互了解,扩大共同利益,以实际行动致力于发展21世纪的中日友好合作关系,使中日关系健康稳定地向前发展,使中日两国人民世世代代友好下去。 ——胡锦涛 铭记不幸,珍惜和平,谋求和谐发展! 比较阅读

《一个人的遭遇》

《流浪人,你若到斯巴…… 》比较阅读 两篇小说都以二战为题材,但叙述的角度不同,有着怎样的区别?《一》:为国而战 《流》:为法西斯卖命《一》:通过一位老兵对战争的回忆,讲述战争的创伤;

《流》:通过一位青年学生在战争中的感受,写战争对人性的毁灭。不义的战争不仅摧毁了文明成果,也摧残了人的心灵;正义的战争虽然能铸就英雄业绩,但是同样会给人们留下痛苦的记忆。 两篇小说中的两个人物同样遭遇了不幸,但有所不同,请作比较。比较阅读参战目的:《一》中索科洛夫知道自己是在保卫祖国;

《流》中的“我”受了欺骗,没能认清法西斯侵略的本质。对遭遇战争不幸的态度:《一》中索科洛夫是悲伤的;《流》中的“我”则显得比较麻木。

在对生活幸福的珍视上: 《一》中索科洛夫比《流》中的“我”更加珍视幸福。比较阅读 两篇小说都用了“自白”的形式,但又有不同,试作比较。《一》:索科洛夫是在和别人交流;《流》:“我”是内心独白,是在和自己的心灵世界交流。我们的祈祷: 在抗日战争中,中国军民伤亡人数总计高达3500万;各种损失折合当时美元计算数额高达1000亿以上。

据外国学者统计,在1964年以前的5164年里,世界上共发生战争14513次,使36.4亿人丧生,损失的财富如果折合成黄金,可以铺成一条宽150公里,厚1O米,环绕地球一周的金质腰带。

在第二次世界大战之后的37年里,世界接连爆发了470余起局部战争,至少有1000万人死于兵火,在全世界范围内,没有战争的日子只有26天,平均要过520天才有一天太平日子。 流浪人,你若到斯巴……

[德]海因里希·伯尔战争既是谋杀,也是自杀!学习目标1.学习本文通过心理描写、细节描写、悬念的设置和解决揭示小说主旨的方法。?

2.学生通过文本研习,学会合作探究,了解法西斯通过军国主义教育对本国人民的毒害,对战争与人的命运有进一步的认识。?

3.联系实际,对比发展与破坏,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍惜和平环境。重难点:?

1.把握小说主旨,认识悬念设置在小说中的作用。?

2.认识法西斯犯下的罪行。 二战期间,他应征入伍,在俘虏营中渡过了六年,后被保释。1972年获诺贝尔文学奖,代表作品有《火车正点》、《丧失了名誉的卡塔琳娜·波罗姆》。 伯尔,1917年出生于德国科隆市一个普通的木匠家庭,是家中的第八个孩子,自幼家境贫寒,渡过了艰难的童年和青年时期。 有人说伯尔是德国的“良心”。他把德国人的灵魂从俾斯麦和希特勒的阴影里解救出来,他的作品始终在讨伐战争。1985年他去世,联邦总统都亲自为他抬棺送行。 伯尔,1917年出生于德国科隆市一个普通的木匠家庭,是家中的第八个孩子,自幼家境贫寒,渡过了艰难的童年和青年时期。 幼年的伯尔眼睛里有一股不服输的神情 lǐn bǒ shì

hè táng kuàng

qiǎng bǎo jìng guī 威风凛凛 颠簸 吞噬

赫然在目 搪瓷 镜框

襁褓 径自 玫瑰二 正音正字:zā zhá liǎo liáo tiǎo tiāo pāo pào chuō shì qiè è hè móu ɡuǎnɡ zhòu zēnɡ tān 禀 凛 暝 瞑 澜 斓 斐 蜚 萃 瘁 啐 谬 戳 戮 径自 径直 粗俗 粗犷 题解: “流浪人,你若到斯巴 … …”这个典故你知道吗?作者在这里引用有什么作用呢? “流浪人,你若到斯巴 … …”是铭文的起句,我在美术课上按老师的要求用六种字体将这段铭文写在黑板上。铭文典故原指斯巴达战士为保卫祖国而英勇战死的事迹,而本文的“我”则充当纳粹德国侵略战争的炮灰,最终成为残废人。

,三 整体感知: 1、在对小说进行分析时,要先弄清楚这故事的基本要素。(时间、地点、人物) 2、在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?

时间:

地点:

环境:

主人公:战地医院(原是一所文科学校)盟军攻入德国的一个夜晚火光冲天,炮声不绝“我”(一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵)在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?(1)、到底受了什么伤?

(2)、现在是不是就在母校里?发烧、疼 (10)

打针、热乎乎(17)

叫喊(20)

胳膊、腿不能动(39、40)医生注视、低语(41)美术教室的布置(6、7、8、9、11、12、13)

画香蕉(13)

门上的十字架(46)(1)、到底受了什么伤 (2)、是不是母校 我的手迹!失去双臂和右腿!3、理清小说的情节结构开端(1-15):写“我”负伤到了伤兵医院,被抬进美术教室。

发展(16-45)怀疑伤兵医院就是母校改建的。

高潮结局(46-53)终于认出手术室就是自己读书的教室。军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对

小学生进行军国主义教育军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对越前永平寺僧人也进行军事训练1937年12月13日,日军攻陷南京后,日本出现了战争狂热四 讨论探究:1、“我”是怎样走向战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?作者借人物塑造表达对战争怎样的看法?是主动去的,从“我”的战争感受可以看出来:

一、P43 对炮火的赞美,认为战争是美好的。

二、P43 想成为烈士,在纪念碑上留名,对烈士充满向往。

2、他自我牺牲的“壮举”有没有得到认可?①我原以为受重伤后,可以得到及时的治疗、别人的安慰;没想到我多次因疼痛难当而叫喊,却无人理会,面对的而是别人的“冷漠、无情”,“仿佛他们抬着我穿过一座死城博物馆”“我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我,可是医生只耸了耸肩膀”……(20,28,43,45)②我原以为我的名字可以刻到“竖着更大的金色铁十字,装饰着更大的月桂花环石雕”的纪念碑上青史留名,没想到“纪念碑并无特色,也毫不引人注目,到处都一样,都是按一种格式成批生产的,需要时,随便从哪个中心点都可以领到……”(35,36)③我原以为听到的炮声是多么的惬意、粗犷、高雅,“是图画书里打仗的模样”,没想到战争吞噬了我的双臂和右腿,让我欲生不能,欲死不能。(35,52)3、第35段为什么反复写“炮声”,写“我”听炮声的感受? 残酷的侵略战争在主人公眼里具有神圣的意义,于是炮声在主人公听来是多么悦耳、多么惬意。说明“我”的盲目、糊涂,从侧面反映了军国主义思想的毒害之深。 4、第36段“阵亡将士纪念碑并无特色,也毫不引人注目,到处都一样,都是按一种格式成批生产的”有何含义? 德国的侵略战争给其他国家带来了深重的灾难,其实也将自己国家引入了深渊。 5、(第52段)看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”? 惨不忍睹的场面(四肢仅存一肢)、 残酷的现实(青春不再潇洒英雄梦完结),年轻的学生再也不能对战争满不在乎,等待他的是残酷的现实。残酷的现实摧垮了他,客观上揭示了战争的罪恶。

他是纳粹德国时期青少年的一个代表,深受军国主义思想的毒害,他幼稚、无知,他对侵略战争缺乏认识,他糊里糊涂上了战场,又糊里糊涂受了重伤回来,他不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,只是那句话让他去的,他狠狠地被欺骗了。充当了战争的炮灰。

再读结尾,体味悬念的作用:

有捉弄人的味道,具有讽刺效果。

“牛奶。”我喃喃地说……惨痛的教训6、“我”具有怎样的性格特点?

“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物。他不满的是学校的单调的学习生活,他幼稚、无知,对侵略战争缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,充当了战争的炮灰。 纳粹德国时期受军国主义思想毒害的青少年典型。 7、 “我”最后喊出来的“牛奶”具有什么意义?隐含着怎样的感情? “牛奶”是和平与幸福的代名词,也是我回归生命本真的象征。隐含着“我”的伤感与悔恨,以及对平静的生活向往。 由悲惨的现实发出呼唤和平、反对战争的声音,突出小说的主题。 在希腊神话中,她是科奇斯岛会施法术的公主,也是太阳神赫利俄斯的后裔。她与来到岛上寻找金羊毛的伊阿宋王子一见钟情。

为了帮助伊阿宋取得金羊毛,美狄亚用自己的法术帮助伊阿宋完成了自己父亲定下的不可能任务,条件是伊阿宋要和她结婚。取得金羊毛后,美狄亚和伊阿宋一起踏上返回希腊的旅程。美狄亚的父亲听到她逃走的消息,派她的弟弟前往追回她。美狄亚杀死了自己的弟弟,并将弟弟的尸体切开,分割成碎段,抛在山上各处,让父亲和追赶的差役忙于收尸,以此拖延时间和伊阿宋一行人离开。美狄亚 伊阿宋回国后,美狄亚用计杀死了篡夺王位的伊阿宋的叔叔,伊阿宋取回王位但也开始忌惮美狄亚的法术和残酷。后来伊阿宋移情别恋,美狄亚由爱生恨,将自己亲生的两名稚子杀害,同时也用下了毒的衣服杀死了伊阿宋的新欢,逃离伊阿宋的身边,伊阿宋也抑郁而亡。

据说美狄亚逃到了雅典,受忒修斯的父亲埃勾斯的保护。忒修斯前来认父时,美狄亚担心他对自己不利,从中阻挠,但被忒修斯识破。美狄亚又被逐出雅典,她逃到故乡科尔喀斯。那时候他父亲埃厄忒斯的王位已被他的弟弟篡夺,美狄亚跟父亲取得了谅解,用魔法帮助父亲重新登上了王位。美狄亚弑子 《挑刺的少年》早先被称作“忠诚的男孩”,源自人们为增加雕像的现实意义和英雄主义色彩而编造的一个故事:“忠诚的牧羊少年担当起了送信者的重任。他将消息送到罗马元老院后,才安顿下来,将脚掌上那根折磨了他一路的刺挑出。后来罗马元老院为了表彰他的忠心,命人制作了这尊铜雕。”尽管这个故事早在1704年就被证实是虚构的,可至今仍有一部分人对它深信不疑。 著名的古罗马仿古希腊式雕塑,青铜制,高度在70-80厘米之间,制作者不详。塑造了一个正在将刺从左脚掌中挑出的男孩的形象。目前珍藏在意大利首都罗马康舍瓦托利宫博物馆中。 8、找出有关学校环境布置的描写,这样写有什么作用?1、是当时军国主义教育的见证;

2、培养艺术人才的学校成了战地医院,原来的学生成了伤兵,反复描写学校的艺术环境,就是为了形成文明和野蛮的对比(反差);

3、突出主旨:战争不仅摧毁了人的肉体,也摧残了文明的成果和人的心灵;同时会给人们留下痛苦的记忆;

4、为下文我对学校的确认作铺垫,突出艺术学校的特征

9、文中反复描写学校的环境布置,主人公一再怀疑自己是否当真回到了母校。为什么要这样写? 普遍意义

学校的环境布置和主人公读书时一样,到处是军国主义教育的痕迹,主人公一再怀疑自己是否当真回到了学校,说明了军国主义教育遍布所有学校,从而暗示了民族灾难和个人不幸的根源。 文章的结尾使人眼前一亮,所有的谜底在此全都被揭开,这是什么写法?这种写法的作用是什么?

悬念,就是文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。 悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。悬念1、 “我”是不是就在自己的母校?

2、 “我”到底受了什么样的伤? 本文的结尾,悬念落实,真相大白,命运的捉弄,遭遇的悲惨,使读者产生强烈的震撼,作品的主题也在这里得到最全面的昭示。10、流浪人,你若到斯巴……这句话有什么含义和作用?题目的作用:

(1)设置悬念;

(2)是对我处境的讽刺(想成为军国主义的英雄,却成了牺牲品和炮灰:讽刺我盲目糊涂地为侵略战争卖命);

(3)是当时军国主义教育的见证(暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想);

(4)表达反战的主题。 11、小说通过独特的视角来表现主题的? 这篇小说的构思巧妙,作品的主题是反战。

(1)独特的人物视角:本该在学校读书的学生却上了战场,学绘画的永远失去了双手,把一个本该在学校读书的伤兵安排在临时改为战地医院的他的母校里,反映了战争的惨无人道和法西斯穷兵黩武。

(2)独特的环境视角:文科学校成了伤兵医院,学校的环境布置暗示了灾难的根源。拓展提高 第二次世界大战已过去了六十年,在这六十年间,曾对世界人民犯下战争罪行的法西斯国家对它们的历史是怎样看的呢? 1970年12月7日,大雪过后,东欧最寒冷的一天。对捷克、波兰进行国事访问期间,当时的联邦德国总理维利·勃兰特冒着凛冽的寒风来到华沙犹太人死难者纪念碑下。他向纪念碑献上花圈后,肃穆垂首,突然双膝下跪,并祈祷:“上帝饶恕我们吧,愿苦难的灵魂得到安宁。”勃兰特以此举向二战中无辜被纳粹党杀害的510万犹太人表示沉痛哀悼,并虔诚地为纳粹时代的德国认罪、赎罪。 当时的联邦德国总统赫利同时向全世界发表了著名的赎罪书,消息传来,世界各国爱好和平的人们无不拍手称赞。1971年12月20日,勃兰特被授予诺贝尔和平奖。 消息二:

每年8月15日前后,日本内阁成员都要掀起一股参拜供奉有二战甲级战犯牌位的靖国神社的风潮。

自从2001年4月当选以来,小泉纯一郎作为首相曾四次参拜靖国神社。现任首相安倍晋三也于2013年12月参拜靖国神社。这是继2006年时任首相小泉纯一郎后,再次有在任首相前往参拜。跪着的日尔曼人比站着的日本人高贵

勃兰特 这是一个伟大的民族! 这是一个心胸坦荡的民族! 这是一个从不逃避历史,勇敢承担责任的民族! 他们曾经犯过错误。 但是今天,他们的每一届政府都不厌其烦的向全世界真诚道歉!他们本国的法庭和警察帮着别的国家的人逮捕和审判本国的战犯!他们对每个受到他们伤害过的人都给予真诚的道歉和补偿! 从小学开始,他们就教育自己民族的后代:“我们日尔曼民族曾经侵略过别的国家,我们曾经对别的国家和民族造成过伤害。我们每个德国人都要对过去的行为负责。我们每个德国人都有责任不让历史重演。 这是一个卑劣的民族! 这是一个狭隘无耻的民族! 这是一个逃避过去,拒绝承担责任的民族! 每个人都有可能犯错误,但是他们直到今天依然拒绝承认他们错了! 他们的每一届下政府都把他们本国的战犯说成“英雄”,把侵略别的国家说成是“进入”,他们把屠杀别的国家的人民的历史说成是捏造的! 他们的国家的法庭和警察全力以赴保护自己国家的战犯,拒绝为受到过他们伤害的各国人民提供补偿! 他们从小学开始就对自己的民族的后代说:“别的国家那样谴责我们的过去是因为嫉妒我们现在的成就!我们没必要没完没了的道歉。” (1)假如你是中国的领导人物,面对中日关系的过去和现实,将如何制定对日本的外交政策?请用一段简明的语言表达出来。 前事不忘,后事之师。我们强调牢记历史并不是要延续仇恨,而是要以史为鉴、面向未来。只有不忘过去、记取教训,才能避免历史悲剧重演。

我们希望日本政府和领导人本着对历史、对人民、对未来高度负责的态度,从维护中日友好、维护亚洲地区稳定和发展的大局出发,以严肃慎重的态度处理好历史问题,把对那场侵略战争表示的道歉和反省落实到行动上。 (2)阅读胡锦涛的讲话,思考:中国领导人对日本确定这一政策的出发点是什么?请用一句简明的话表达出来,不超过20字。 我愿在此重申,中国政府发展中日友好合作关系的方针没有改变。我们将严格遵守《中日联合声明》、《中日和平友好条约》和《中日联合宣言》三个政治文件,坚持通过对话、平等协商,妥善处理中日之间的分歧,加强两国在广泛领域的交流合作,加强民间友好往来,增进相互了解,扩大共同利益,以实际行动致力于发展21世纪的中日友好合作关系,使中日关系健康稳定地向前发展,使中日两国人民世世代代友好下去。 ——胡锦涛 铭记不幸,珍惜和平,谋求和谐发展! 比较阅读

《一个人的遭遇》

《流浪人,你若到斯巴…… 》比较阅读 两篇小说都以二战为题材,但叙述的角度不同,有着怎样的区别?《一》:为国而战 《流》:为法西斯卖命《一》:通过一位老兵对战争的回忆,讲述战争的创伤;

《流》:通过一位青年学生在战争中的感受,写战争对人性的毁灭。不义的战争不仅摧毁了文明成果,也摧残了人的心灵;正义的战争虽然能铸就英雄业绩,但是同样会给人们留下痛苦的记忆。 两篇小说中的两个人物同样遭遇了不幸,但有所不同,请作比较。比较阅读参战目的:《一》中索科洛夫知道自己是在保卫祖国;

《流》中的“我”受了欺骗,没能认清法西斯侵略的本质。对遭遇战争不幸的态度:《一》中索科洛夫是悲伤的;《流》中的“我”则显得比较麻木。

在对生活幸福的珍视上: 《一》中索科洛夫比《流》中的“我”更加珍视幸福。比较阅读 两篇小说都用了“自白”的形式,但又有不同,试作比较。《一》:索科洛夫是在和别人交流;《流》:“我”是内心独白,是在和自己的心灵世界交流。我们的祈祷: 在抗日战争中,中国军民伤亡人数总计高达3500万;各种损失折合当时美元计算数额高达1000亿以上。

据外国学者统计,在1964年以前的5164年里,世界上共发生战争14513次,使36.4亿人丧生,损失的财富如果折合成黄金,可以铺成一条宽150公里,厚1O米,环绕地球一周的金质腰带。

在第二次世界大战之后的37年里,世界接连爆发了470余起局部战争,至少有1000万人死于兵火,在全世界范围内,没有战争的日子只有26天,平均要过520天才有一天太平日子。 流浪人,你若到斯巴……