第16课 三国鼎立 课件 部编版七年级历史上学期

文档属性

| 名称 | 第16课 三国鼎立 课件 部编版七年级历史上学期 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 100.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-12 10:33:48 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

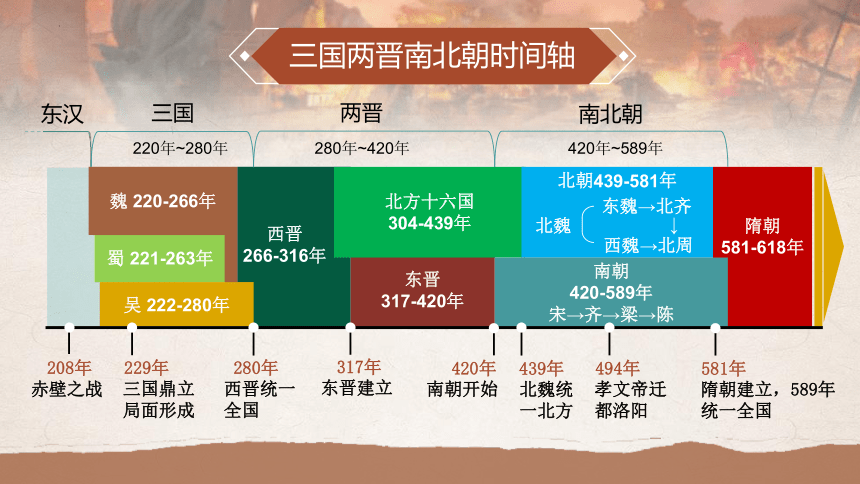

东晋

317-420年

东汉

三国

南北朝

赤壁之战

三国鼎立

局面形成

220年~280年

208年

两晋

280年~420年

蜀 221-263年

吴 222-280年

魏 220-266年

北方十六国

304-439年

北朝439-581年

北魏

东魏→北齐

西魏→北周

→

西晋

266-316年

隋朝

581-618年

南朝

420-589年

宋→齐→梁→陈

229年

西晋统一全国

280年

东晋建立

317年

南朝开始

420年

北魏统一北方

439年

孝文帝迁都洛阳

494年

隋朝建立,589年统一全国

581年

420年~589年

三国两晋南北朝时间轴

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第16课

中华儿女,人人心中都有一个“英雄梦”,什么样的人能称为英雄?“抗日英雄”、“抗疫英雄”、“航天英雄”,乃至在家庭中承担重任,任劳任怨的“英雄爸爸妈妈”。

东汉末年,正逢乱世,是一个英雄辈出的时代,大一统观念已深入人心,各路豪杰都有一个终极目标——统一国家。中华文明顶级智谋、追求仁义、超强武力值在三国里体现的淋漓尽致。

核心素养目标

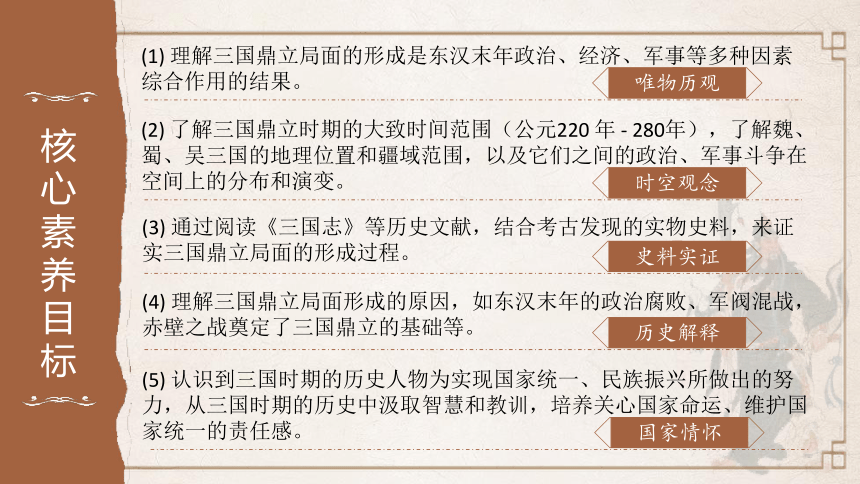

(1) 理解三国鼎立局面的形成是东汉末年政治、经济、军事等多种因素综合作用的结果。

(2) 了解三国鼎立时期的大致时间范围(公元220 年 - 280年),了解魏、蜀、吴三国的地理位置和疆域范围,以及它们之间的政治、军事斗争在空间上的分布和演变。

(3) 通过阅读《三国志》等历史文献,结合考古发现的实物史料,来证实三国鼎立局面的形成过程。

(4) 理解三国鼎立局面形成的原因,如东汉末年的政治腐败、军阀混战,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础等。

(5) 认识到三国时期的历史人物为实现国家统一、民族振兴所做出的努力,从三国时期的历史中汲取智慧和教训,培养关心国家命运、维护国家统一的责任感。

唯物历观

时空观念

史料实证

历史解释

国家情怀

官渡之战

一

赤壁之战

二

魏蜀吴的建立及发展

三

官渡之战

壹

第16课 三国鼎立

一、

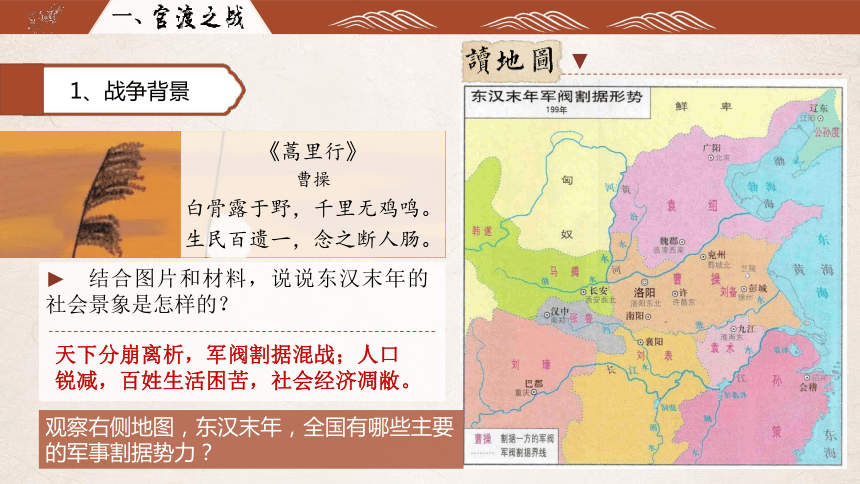

1、战争背景

《蒿里行》

曹操

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

结合图片和材料,说说东汉末年的社会景象是怎样的?

天下分崩离析,军阀割据混战;人口锐减,百姓生活困苦,社会经济凋敝。

观察右侧地图,东汉末年,全国有哪些主要的军事割据势力?

一、

曹操

(155年-220年)

中国古代杰出的政治家、军事家、文学家、书法家 ,中国东汉末年的权臣,亦是曹魏政权的奠基者。

字孟德,一名吉利,小字阿瞒,一说本姓夏侯,沛国谯县(今安徽省亳bó州市)人。

简介

地位

一、

材料一:当时的汉献帝,虽有名无权,却是封建国家最高权力的象征。于是曹操借机发兵洛阳,迎献帝到许,借皇帝名义向其他军阀发号施令,从而取得了政治上的优势。

材料二:提倡“唯才是举”,只要有“治国用兵之术”,不论其出身地位如何,都提拔重用。他曾三次发出求贤令,因而曹操周围“猛将如云,谋臣如雨”。

(1)政治上:“挟天子以令诸侯“。

(2)用人上:招揽人才,重用人才。

2、曹操崛起的原因

一、

材料四:曹操招募流民在许昌附近屯田,除了民屯还有军屯,兵士平时屯种,战时打仗。屯田制的推行,使荒地大量开发,军粮供应有了保证,为曹操统一北方奠定了物质基础。

材料三:初平三年(192年)夏,青州黄巾百万人攻入兖州(今山东金乡西北)……曹操率军追至济北(今山东长寿东南),青州黄巾军30万人,以及义众男女百万口投降。曹操将其精锐改编为“青州兵”,壮大了自己的军事实力。

(4)经济上:实行屯田,重视农业生产,解决了大批流民的生计

和军粮问题。

(3)军事上:收编投降的青州黄巾军精锐,壮大了队伍。

一、

3、战争过程

官渡决战前夕,袁绍的谋士许攸投奔曹操。……许攸问曹操,还有多少军粮可供支持战争,曹操开始并没有以实相告。在许攸的一再追问下,曹操只得说出实情。许攸得知曹军粮食只够吃一个月,便告诉他袁绍的辎重屯积在乌巢,当率精兵前往袭击。曹操依计而行,取得了关键性的胜利。

火烧乌巢

你来啊 你来啊

一、

时间:

地点:

作战双方:

经过:

结果:

战争特点:

影响:

公元200年

官渡(今河南省中牟县东北)

曹操采取声东击西、避实就虚、打击敌人要害的战术,偷袭袁军的后勤供应营地乌巢,烧毁其全部军粮,迅速歼灭袁绍军队。

曹操获胜

以少胜多的著名战役。

为曹操日后统一北方打下基础。

曹操 袁绍

官渡之战示意图

2、曹操崛起的原因

贰

第16课 三国鼎立

二、

材料二:庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣(yì)亮,凡三往,乃见。

——《三国志·蜀书·诸葛亮传》

材料三:孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——《三国志·蜀书·诸葛亮传》

材料一: 老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

——曹操《龟虽寿》

1、战争背景

曹操统一北方后,决定南下,统一全国。政治中心

刘备重视人才,三顾茅庐得诸葛亮辅佐,214年取成都,遂领益州牧,占蜀地。

吴国居长江中下游以南的江南和华南地区,政治中心建业(今江苏南京)。

二、

刘备

(161年~223年)

字玄德,涿郡涿县(今河北省涿州市大树楼桑村)人,西汉中山靖王刘胜之后,三国时期蜀汉开国皇帝,政治家。

简介

字孔明,号卧龙,琅琊阳都(今山东省沂南县)人 ,三国时期蜀汉丞相,中国古代杰出的政治家、军事家、战略家 、发明家、文学家。

(181年—234年)

简介

诸葛亮

二、

战前三方势力的准备

孙权听从周瑜和诸葛亮的建议,决定与刘备联合迎战曹军。

曹军大兵压境后,刘备率军从樊城退往夏口。他派诸葛亮联络孙权,共谋抗曹之策。

208年,曹操挥师南下,准备消灭南方的割据势力,统一全国。

208年 赤壁之战

曹

刘

孙

二、

2、战争过程

时间:

地点:

军力对比:

经过:

结果:

战争特点:

影响:

公元208年

赤壁(今湖北省赤壁市西北)

周瑜采纳部下黄盖的建议,实施诈降计策和火攻战术。在黄盖诈降火攻曹营船队得手后。周瑜和刘备分别从水路和陆路进攻,曹军大溃。

孙刘联军获胜,曹操北撤。

对当整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定基础。

曹军20万人 孙刘联军5万人

一次以少胜多、以弱胜强的著名战役。

赤壁之战示意图

二、

3、曹操战败的原因

材料一:先主(即刘备)遣诸葛亮自结于孙权,权遣周瑜、程普等水军数万,与先主并力……先主与吴军水陆并进…… ——《三国志·蜀书·先主传》

材料二:瑜部将黄盖曰:“今寇众我寡,难与持久。然观操君方连船舰,首尾相接,可烧而走也。”……时风盛猛,悉延烧岸上营落。

——《三国志·吴书·周瑜传》

(1)孙刘联军,战略得当。

(2)孙刘联军采用火攻,战术得当。

二、

材料三:公(即曹操)至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。 ——《三国志·魏书·武帝纪》

材料四:曹操之众,远来疲弊……‘强弩之末,势不能穿鲁缟'者也。故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。……且北方之人,不习水战,又荆州之民附操者,偪兵势耳,非心服也。今将军(孙权)诚能命猛将统兵数万,与豫州(刘备)协规同力,破操军必矣。操军破,必北还,如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。

——《三国志·诸葛亮传》

材料五:曹操其人极易激动,易被胜利冲昏头脑。

——张作耀《曹操传》

(3)曹军长途跋涉,兵士疲惫,又多为北方人,不服水土,疾病流行,

不习水战。

(4)曹操骄傲自满轻敌。

二、

诸葛亮曾对孙权说:

且北方之人,不习水战;又荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州(刘备)协规同力,破操军必矣。操军破,必北还,如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日。

——《三国志·诸葛亮传》

诸葛亮这段话体现了怎样的策略?与赤壁之战有什么关系?

二、

诸葛亮的这段话体现了他深邃的战略眼光和精准的局势判断。他认识到曹操的弱点和己方的优势,提出了联合孙权、集中兵力、利用地理优势和民心所向的策略。

这些策略在赤壁之战中得到了成功的实践,最终帮助孙刘联军击败了曹操,奠定了三国鼎立的基础。

叁

第16课 三国鼎立

魏蜀吴的

建立及发展

1、魏蜀吴建立的背景

三、魏蜀吴的建立及发展

刘备占领荆州南部以后又向西南发展,占取益州。

(巩固和发展西南)

曹操转而经营关中,扫平关中的割据势力,完成了北方的统一。

(占领北方,无力南下)

孙权把他的统治范围从扬州延伸到交州,不久又把刘备势力排挤出荆州地区。

(巩固东南)

赤壁之战后, 魏蜀吴三方都不具备统一全国的条件,各自向周边拓展控制区域,通过各种措施巩固统治,发展实力。

国号:汉(蜀汉)

建立时间:221年

建立者:刘备

都城:成都

2、魏蜀吴的建立

三、魏蜀吴的建立及发展

国号:魏

建立时间:220年

建立者:曹丕

都城:洛阳

国号:吴

建立时间:229年称帝

建立者:孙权

都城:建业

三国鼎立形势图(262年)

重视农业生产,大力兴修水利

3、三国经济的发展

三、魏蜀吴的建立及发展

曹魏

曹操兴修北方运河示意图

白沟 黄河和海河的第一条区间运河。

平虏渠和泉州渠 沟通了海河南系。

利漕渠 连通了漳水和白沟。

修复了黄河和淮河之间的运河、修复芍陂(芍陂是春秋时楚相孙叔敖主持修建的我国最早蓄水灌溉水利工程)等运河及水利灌溉工程。

曹魏时期初步形成了沟通江、淮、黄、海四大水系的运河体系。为农田灌溉提供了充足的水源,使得大片荒地得以开垦,农田面积不断扩大。也为隋唐南北大运河的沟通奠定了基础。

三、魏蜀吴的建立及发展

曹魏马钧改进了汲水工具翻车。翻车既轻巧,又便于操作,在我国农业领域长期使用。

农业生产工具改进

三、魏蜀吴的建立及发展

孙吴

开发江东

造船业发达,发展了海外贸易。

(1)

加强同台湾联系

230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

卫温率船队从章安(今浙江临海东南)启程,在夷洲的南部登陆。

(2)

开发西南地区

在诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

三、魏蜀吴的建立及发展

蜀汉

南中(指蜀国西南的永昌、益州、越嵩、四郡),位于今天的云南、贵州和四川西南部。

三国鼎立

观点一:三国鼎立导致了其后三百多年大分裂局面的出现,毫无积极意义,是一种历史的退步。

观点二:三国鼎立结束了东汉末年众多割据势力混战的局面,为后来的统一定了基础,有积极意义,是历史发展的进步。

你赞同哪一种观点 说说你的理由。

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年以来军阀混战的局面,实现了较大范围的局部统一有利于社会的安定与发展,而且三国都注重发展经济,促进了生产力的发展,为后来的统一奠定了基础,因此是历史的进步。而统一是历史的必然趋势和发展常态。

三国鼎立

一

二

一种局面

三国鼎立

两大战役

官渡之战:

为北方统一奠定基础

赤壁之战:

为三国鼎立局面的形成奠定基础

三

三国鼎立

魏——洛阳

蜀——成都

吴——建业

为未来全国统一奠定基础

四个人物

曹操、孙权、刘备、诸葛亮

四

五

五个时间

200年、208年、220年、221年、229年

总结归纳

三国鼎立

官渡之战

三国的建立及发展

意义:为曹操统一北方奠定基础

三国建立:220年,曹丕建立魏;

221年,刘备建立蜀汉;

229年,孙权建立吴

经济的发展:曹魏重视农业,兴修水利;

蜀汉发展经济,改善民族关系;

孙吴开发江东,发展海外贸易

背景:东汉末年军阀割据,曹操势力壮大

概况:200年,曹操以少胜多

概况:208年,孙刘联军以少胜多

背景:曹操准备统一全国,孙刘成为阻碍

意义:为三国鼎立局面形成奠定基础

课堂总结

赤壁之战

东晋

317-420年

东汉

三国

南北朝

赤壁之战

三国鼎立

局面形成

220年~280年

208年

两晋

280年~420年

蜀 221-263年

吴 222-280年

魏 220-266年

北方十六国

304-439年

北朝439-581年

北魏

东魏→北齐

西魏→北周

→

西晋

266-316年

隋朝

581-618年

南朝

420-589年

宋→齐→梁→陈

229年

西晋统一全国

280年

东晋建立

317年

南朝开始

420年

北魏统一北方

439年

孝文帝迁都洛阳

494年

隋朝建立,589年统一全国

581年

420年~589年

三国两晋南北朝时间轴

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第16课

中华儿女,人人心中都有一个“英雄梦”,什么样的人能称为英雄?“抗日英雄”、“抗疫英雄”、“航天英雄”,乃至在家庭中承担重任,任劳任怨的“英雄爸爸妈妈”。

东汉末年,正逢乱世,是一个英雄辈出的时代,大一统观念已深入人心,各路豪杰都有一个终极目标——统一国家。中华文明顶级智谋、追求仁义、超强武力值在三国里体现的淋漓尽致。

核心素养目标

(1) 理解三国鼎立局面的形成是东汉末年政治、经济、军事等多种因素综合作用的结果。

(2) 了解三国鼎立时期的大致时间范围(公元220 年 - 280年),了解魏、蜀、吴三国的地理位置和疆域范围,以及它们之间的政治、军事斗争在空间上的分布和演变。

(3) 通过阅读《三国志》等历史文献,结合考古发现的实物史料,来证实三国鼎立局面的形成过程。

(4) 理解三国鼎立局面形成的原因,如东汉末年的政治腐败、军阀混战,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础等。

(5) 认识到三国时期的历史人物为实现国家统一、民族振兴所做出的努力,从三国时期的历史中汲取智慧和教训,培养关心国家命运、维护国家统一的责任感。

唯物历观

时空观念

史料实证

历史解释

国家情怀

官渡之战

一

赤壁之战

二

魏蜀吴的建立及发展

三

官渡之战

壹

第16课 三国鼎立

一、

1、战争背景

《蒿里行》

曹操

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

结合图片和材料,说说东汉末年的社会景象是怎样的?

天下分崩离析,军阀割据混战;人口锐减,百姓生活困苦,社会经济凋敝。

观察右侧地图,东汉末年,全国有哪些主要的军事割据势力?

一、

曹操

(155年-220年)

中国古代杰出的政治家、军事家、文学家、书法家 ,中国东汉末年的权臣,亦是曹魏政权的奠基者。

字孟德,一名吉利,小字阿瞒,一说本姓夏侯,沛国谯县(今安徽省亳bó州市)人。

简介

地位

一、

材料一:当时的汉献帝,虽有名无权,却是封建国家最高权力的象征。于是曹操借机发兵洛阳,迎献帝到许,借皇帝名义向其他军阀发号施令,从而取得了政治上的优势。

材料二:提倡“唯才是举”,只要有“治国用兵之术”,不论其出身地位如何,都提拔重用。他曾三次发出求贤令,因而曹操周围“猛将如云,谋臣如雨”。

(1)政治上:“挟天子以令诸侯“。

(2)用人上:招揽人才,重用人才。

2、曹操崛起的原因

一、

材料四:曹操招募流民在许昌附近屯田,除了民屯还有军屯,兵士平时屯种,战时打仗。屯田制的推行,使荒地大量开发,军粮供应有了保证,为曹操统一北方奠定了物质基础。

材料三:初平三年(192年)夏,青州黄巾百万人攻入兖州(今山东金乡西北)……曹操率军追至济北(今山东长寿东南),青州黄巾军30万人,以及义众男女百万口投降。曹操将其精锐改编为“青州兵”,壮大了自己的军事实力。

(4)经济上:实行屯田,重视农业生产,解决了大批流民的生计

和军粮问题。

(3)军事上:收编投降的青州黄巾军精锐,壮大了队伍。

一、

3、战争过程

官渡决战前夕,袁绍的谋士许攸投奔曹操。……许攸问曹操,还有多少军粮可供支持战争,曹操开始并没有以实相告。在许攸的一再追问下,曹操只得说出实情。许攸得知曹军粮食只够吃一个月,便告诉他袁绍的辎重屯积在乌巢,当率精兵前往袭击。曹操依计而行,取得了关键性的胜利。

火烧乌巢

你来啊 你来啊

一、

时间:

地点:

作战双方:

经过:

结果:

战争特点:

影响:

公元200年

官渡(今河南省中牟县东北)

曹操采取声东击西、避实就虚、打击敌人要害的战术,偷袭袁军的后勤供应营地乌巢,烧毁其全部军粮,迅速歼灭袁绍军队。

曹操获胜

以少胜多的著名战役。

为曹操日后统一北方打下基础。

曹操 袁绍

官渡之战示意图

2、曹操崛起的原因

贰

第16课 三国鼎立

二、

材料二:庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣(yì)亮,凡三往,乃见。

——《三国志·蜀书·诸葛亮传》

材料三:孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——《三国志·蜀书·诸葛亮传》

材料一: 老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

——曹操《龟虽寿》

1、战争背景

曹操统一北方后,决定南下,统一全国。政治中心

刘备重视人才,三顾茅庐得诸葛亮辅佐,214年取成都,遂领益州牧,占蜀地。

吴国居长江中下游以南的江南和华南地区,政治中心建业(今江苏南京)。

二、

刘备

(161年~223年)

字玄德,涿郡涿县(今河北省涿州市大树楼桑村)人,西汉中山靖王刘胜之后,三国时期蜀汉开国皇帝,政治家。

简介

字孔明,号卧龙,琅琊阳都(今山东省沂南县)人 ,三国时期蜀汉丞相,中国古代杰出的政治家、军事家、战略家 、发明家、文学家。

(181年—234年)

简介

诸葛亮

二、

战前三方势力的准备

孙权听从周瑜和诸葛亮的建议,决定与刘备联合迎战曹军。

曹军大兵压境后,刘备率军从樊城退往夏口。他派诸葛亮联络孙权,共谋抗曹之策。

208年,曹操挥师南下,准备消灭南方的割据势力,统一全国。

208年 赤壁之战

曹

刘

孙

二、

2、战争过程

时间:

地点:

军力对比:

经过:

结果:

战争特点:

影响:

公元208年

赤壁(今湖北省赤壁市西北)

周瑜采纳部下黄盖的建议,实施诈降计策和火攻战术。在黄盖诈降火攻曹营船队得手后。周瑜和刘备分别从水路和陆路进攻,曹军大溃。

孙刘联军获胜,曹操北撤。

对当整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定基础。

曹军20万人 孙刘联军5万人

一次以少胜多、以弱胜强的著名战役。

赤壁之战示意图

二、

3、曹操战败的原因

材料一:先主(即刘备)遣诸葛亮自结于孙权,权遣周瑜、程普等水军数万,与先主并力……先主与吴军水陆并进…… ——《三国志·蜀书·先主传》

材料二:瑜部将黄盖曰:“今寇众我寡,难与持久。然观操君方连船舰,首尾相接,可烧而走也。”……时风盛猛,悉延烧岸上营落。

——《三国志·吴书·周瑜传》

(1)孙刘联军,战略得当。

(2)孙刘联军采用火攻,战术得当。

二、

材料三:公(即曹操)至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。 ——《三国志·魏书·武帝纪》

材料四:曹操之众,远来疲弊……‘强弩之末,势不能穿鲁缟'者也。故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。……且北方之人,不习水战,又荆州之民附操者,偪兵势耳,非心服也。今将军(孙权)诚能命猛将统兵数万,与豫州(刘备)协规同力,破操军必矣。操军破,必北还,如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。

——《三国志·诸葛亮传》

材料五:曹操其人极易激动,易被胜利冲昏头脑。

——张作耀《曹操传》

(3)曹军长途跋涉,兵士疲惫,又多为北方人,不服水土,疾病流行,

不习水战。

(4)曹操骄傲自满轻敌。

二、

诸葛亮曾对孙权说:

且北方之人,不习水战;又荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州(刘备)协规同力,破操军必矣。操军破,必北还,如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日。

——《三国志·诸葛亮传》

诸葛亮这段话体现了怎样的策略?与赤壁之战有什么关系?

二、

诸葛亮的这段话体现了他深邃的战略眼光和精准的局势判断。他认识到曹操的弱点和己方的优势,提出了联合孙权、集中兵力、利用地理优势和民心所向的策略。

这些策略在赤壁之战中得到了成功的实践,最终帮助孙刘联军击败了曹操,奠定了三国鼎立的基础。

叁

第16课 三国鼎立

魏蜀吴的

建立及发展

1、魏蜀吴建立的背景

三、魏蜀吴的建立及发展

刘备占领荆州南部以后又向西南发展,占取益州。

(巩固和发展西南)

曹操转而经营关中,扫平关中的割据势力,完成了北方的统一。

(占领北方,无力南下)

孙权把他的统治范围从扬州延伸到交州,不久又把刘备势力排挤出荆州地区。

(巩固东南)

赤壁之战后, 魏蜀吴三方都不具备统一全国的条件,各自向周边拓展控制区域,通过各种措施巩固统治,发展实力。

国号:汉(蜀汉)

建立时间:221年

建立者:刘备

都城:成都

2、魏蜀吴的建立

三、魏蜀吴的建立及发展

国号:魏

建立时间:220年

建立者:曹丕

都城:洛阳

国号:吴

建立时间:229年称帝

建立者:孙权

都城:建业

三国鼎立形势图(262年)

重视农业生产,大力兴修水利

3、三国经济的发展

三、魏蜀吴的建立及发展

曹魏

曹操兴修北方运河示意图

白沟 黄河和海河的第一条区间运河。

平虏渠和泉州渠 沟通了海河南系。

利漕渠 连通了漳水和白沟。

修复了黄河和淮河之间的运河、修复芍陂(芍陂是春秋时楚相孙叔敖主持修建的我国最早蓄水灌溉水利工程)等运河及水利灌溉工程。

曹魏时期初步形成了沟通江、淮、黄、海四大水系的运河体系。为农田灌溉提供了充足的水源,使得大片荒地得以开垦,农田面积不断扩大。也为隋唐南北大运河的沟通奠定了基础。

三、魏蜀吴的建立及发展

曹魏马钧改进了汲水工具翻车。翻车既轻巧,又便于操作,在我国农业领域长期使用。

农业生产工具改进

三、魏蜀吴的建立及发展

孙吴

开发江东

造船业发达,发展了海外贸易。

(1)

加强同台湾联系

230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

卫温率船队从章安(今浙江临海东南)启程,在夷洲的南部登陆。

(2)

开发西南地区

在诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

三、魏蜀吴的建立及发展

蜀汉

南中(指蜀国西南的永昌、益州、越嵩、四郡),位于今天的云南、贵州和四川西南部。

三国鼎立

观点一:三国鼎立导致了其后三百多年大分裂局面的出现,毫无积极意义,是一种历史的退步。

观点二:三国鼎立结束了东汉末年众多割据势力混战的局面,为后来的统一定了基础,有积极意义,是历史发展的进步。

你赞同哪一种观点 说说你的理由。

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年以来军阀混战的局面,实现了较大范围的局部统一有利于社会的安定与发展,而且三国都注重发展经济,促进了生产力的发展,为后来的统一奠定了基础,因此是历史的进步。而统一是历史的必然趋势和发展常态。

三国鼎立

一

二

一种局面

三国鼎立

两大战役

官渡之战:

为北方统一奠定基础

赤壁之战:

为三国鼎立局面的形成奠定基础

三

三国鼎立

魏——洛阳

蜀——成都

吴——建业

为未来全国统一奠定基础

四个人物

曹操、孙权、刘备、诸葛亮

四

五

五个时间

200年、208年、220年、221年、229年

总结归纳

三国鼎立

官渡之战

三国的建立及发展

意义:为曹操统一北方奠定基础

三国建立:220年,曹丕建立魏;

221年,刘备建立蜀汉;

229年,孙权建立吴

经济的发展:曹魏重视农业,兴修水利;

蜀汉发展经济,改善民族关系;

孙吴开发江东,发展海外贸易

背景:东汉末年军阀割据,曹操势力壮大

概况:200年,曹操以少胜多

概况:208年,孙刘联军以少胜多

背景:曹操准备统一全国,孙刘成为阻碍

意义:为三国鼎立局面形成奠定基础

课堂总结

赤壁之战

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史