10.1《兰亭集序》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-12 15:04:04 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《兰亭集序》

王義之

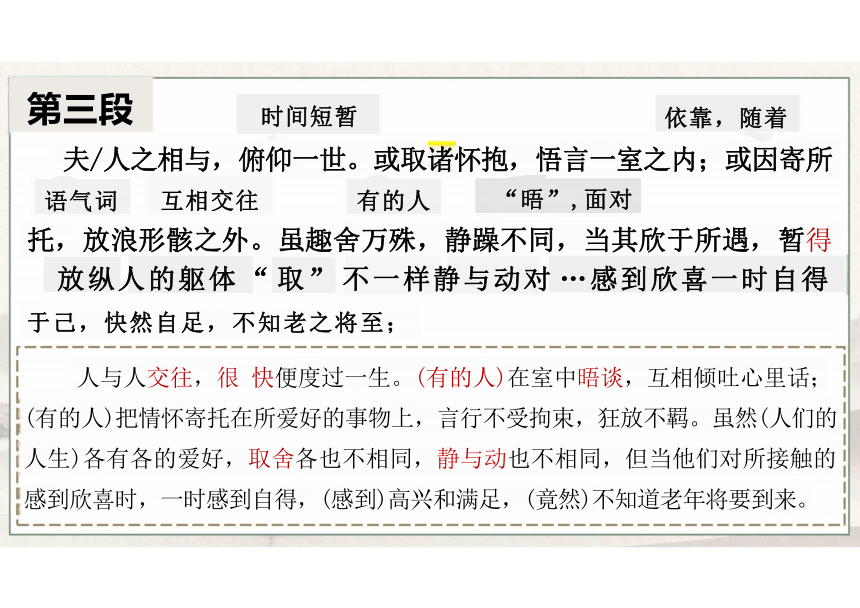

托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得

放纵人的躯体 “ 取” 不一样静与动对 …感到欣喜一时自得

于己,快然自足,不知老之将至;

人与人交往,很 快便度过一生。(有的人)在室中晤谈,互相倾吐心里话; (有的人)把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,狂放不羁。虽然(人们的 人生)各有各的爱好,取舍各也不相同,静与动也不相同,但当他们对所接触的 感到欣喜时,一时感到自得,(感到)高兴和满足,(竟然)不知道老年将要到来。

夫/人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所

第三段

“晤”,面对

时间短暂

依靠,随着

互相交往

有的人

语气词

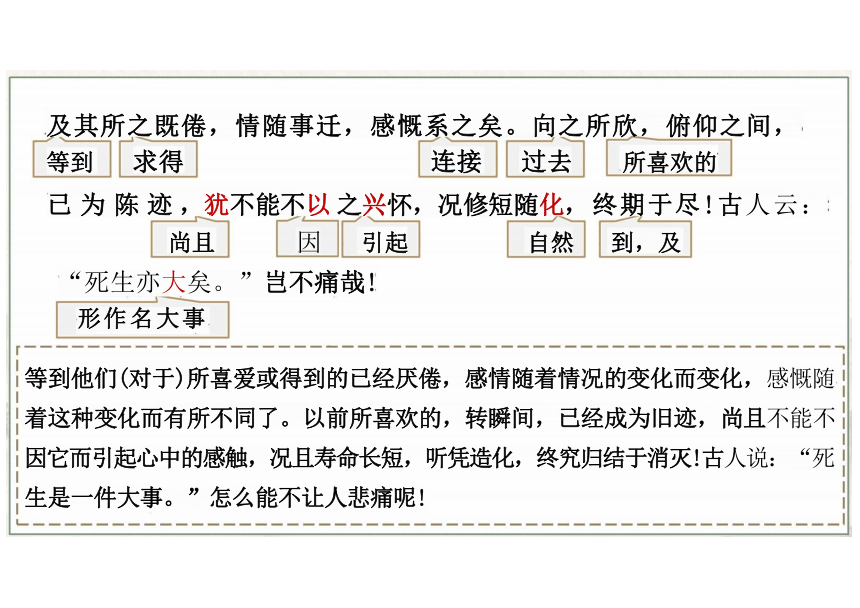

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,

等到 求得 连接 过去 所喜欢的

已 为 陈 迹 ,犹不能不以 之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:

尚且 因 引起 自然 到,及

“死生亦大矣。”岂不痛哉!

形作名大事

等到他们(对于)所喜爱或得到的已经厌倦,感情随着情况的变化而变化,感慨随 着这种变化而有所不同了。以前所喜欢的,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不 因它而引起心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,终究归结于消灭!古人说:“死 生是一件大事。”怎么能不让人悲痛呢!

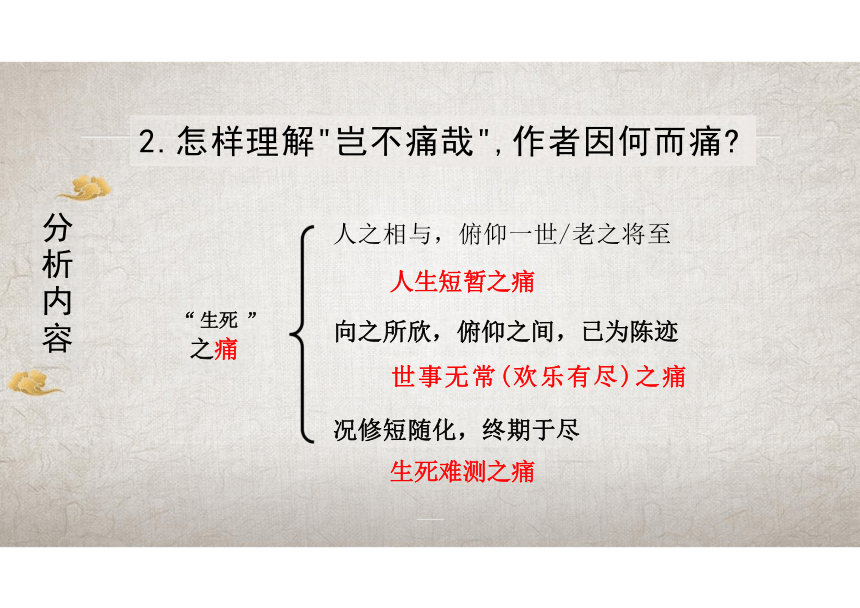

人之相与,俯仰一世/老之将至

人生短暂之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

世事无常(欢乐有尽)之痛

况修短随化,终期于尽

生死难测之痛

2.怎样理解"岂不痛哉",作者因何而痛

分析内容

“ 生死 ”

之痛

生与死每个人都将面对,那么当时动荡

时期的魏晋士人们是如何看待生死的呢

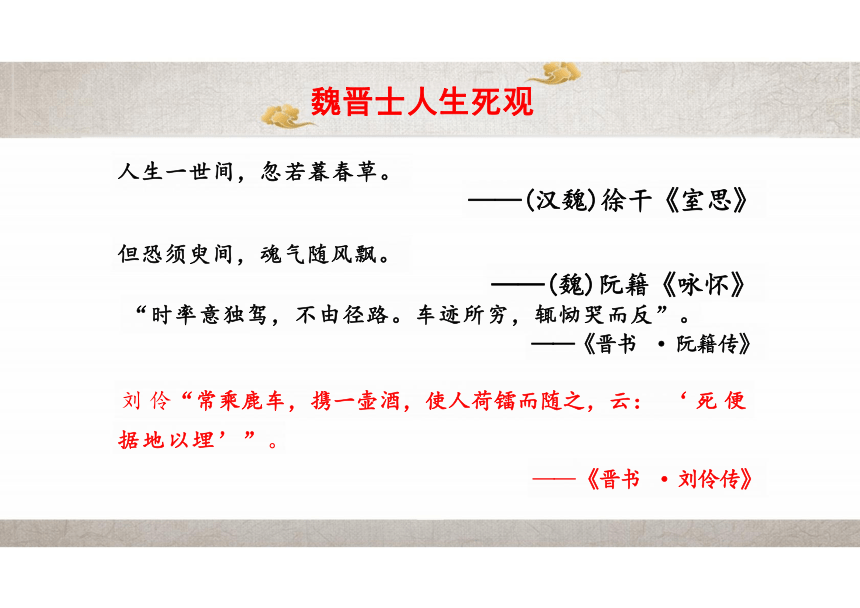

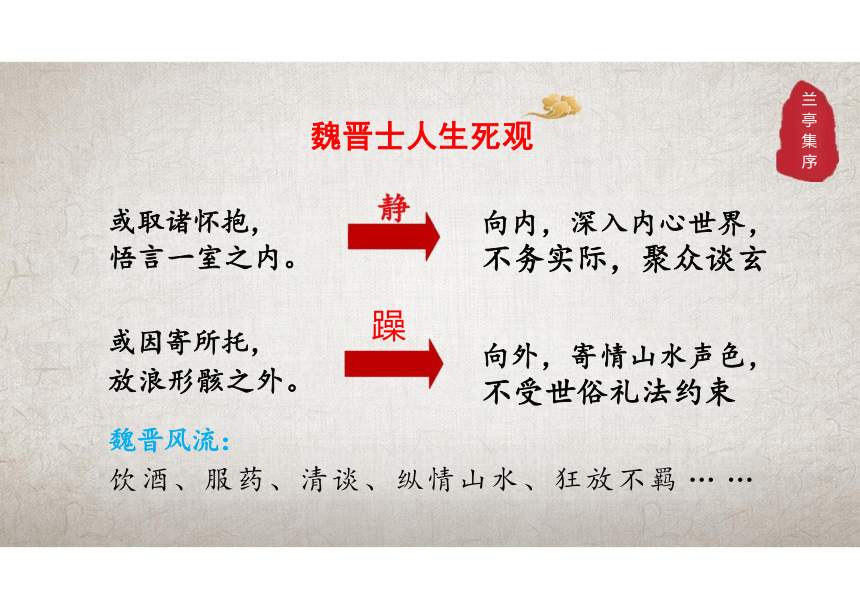

魏晋士人生死观

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》 “时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。

——《晋书 · 阮籍传》

刘 伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷镭而随之,云: ‘ 死 便

据地以埋’”。

—— 《晋书 · 刘伶传》

向内,深入内心世界, 不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色, 不受世俗礼法约束

或取诸怀抱,

悟言一室之内。

或因寄所托,

放浪形骸之外。

魏晋风流:

饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁 … …

魏晋士人生死观

兰 亭 集 序

躁

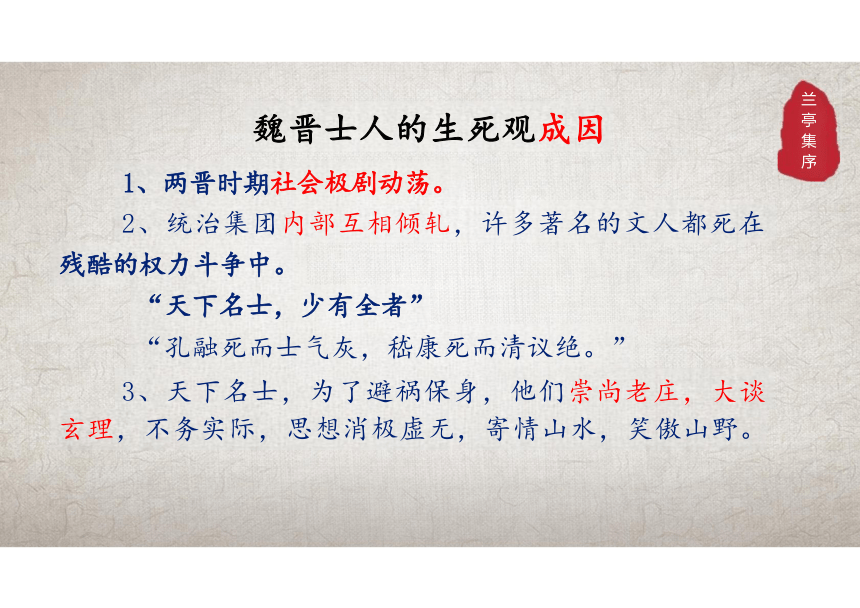

魏晋士人的生死观成因

1、两晋时期社会极剧动荡。

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在

残酷的权力斗争中。

“天下名士,少有全者”

“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈 玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

兰 亭 集 序

这两种人生态度可取吗 能否有更积极的人生态度, 譬如就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负

分裂动荡的魏晋,战乱不断,统治集团内部互相倾轧,当时

很多士人在战乱与政治斗争中无端丢掉性命。

永和初年,又遇地震、瘟疫,人祸天灾,无时不在。天下名 士普遍逃避世事,以求自保。因此有人“悟言一室之内”, “ 悟 言

一室”如盛行清谈、喝酒、嗑药(五石散);有人“放浪形骸之 外 ”,醉生梦死。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。

可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功

业无成,作者自然发出人生的感慨“曾不知老之将至”。

兰 亭 集 序

第四段

兴发感慨原因 符契 面对叹息哀伤 明白

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻 本来 虚妄荒诞未成年而死去的人虚妄之谈

之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹

意动,把…看作一样 意动,把…看作相等 好像

今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊 事 异 ,所以

一个一个 即使 …的原因

兴怀,其致一 也。后之览者,亦将有感于斯 文。

情趣 这次集会的诗文

符,又称符契,或符节。

是古代朝廷调动军队或发布命 令的信物,通常用竹板或金属 制成,上面刻着文字,剖分为 两 半 ,一半留在朝廷, 一半由 将帅持有。它是权力的象征, 具有绝对服从的意义。

每览昔人兴感之由,若合一契

悲古人生死“死生亦大矣” 一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

悲今人一死生齐彭殇的虚妄 后之览者,亦将有感于斯文

悲后人叩问今人无情的变迁

因何而“悲”

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。 固知一死生为 虚诞,齐彭殇为妄作。 后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

千古同悲

文中第二段的“痛”与第三段的“悲”有区别吗

痛——个体一世短暂,生死难测

悲——人类代代皆痛,永无休止

千古同悲

比一比

王羲之的生死观

所以“死生亦大矣”是王羲之对生死两件事的感悟。

儒家重生轻死(未知生,焉知死,敬鬼神而远之。)

道家忘生死(一死生,齐彭殇,独与天地精神往来。)

王羲之的《兰亭集序》是对两家的批判吸收,提出了自 己

的 看 法“死生亦大矣”,生死不同,彭殇有别。

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而 寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。

所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着 和死去是人生大事,二者不可等量齐观。

暗含有生之年应当做些实事,表现出对生命的敬畏之情。

“珍惜光阴,激扬生命”才是王羲之的真意!

王羲之的《兰亭集序》 一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体 的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文。该文不 但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

1-2段兰亭盛会

良辰、美景、贤人、雅事

3段写人生感慨

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

4段交代作序目的

宇宙永恒人生短暂体会一致千古不变

小结:王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

乐 痛 悲

情感

变化

课堂小结

消极其表 ,

执 着 其 里 。 “表面看来似乎是如此颓

废、悲观、消极的感叹中,深 藏着的恰恰是它的反面,是对 人生、生命、命运、生活的强 烈的欲求和留恋….… ”

——李泽厚《美的历程》

写作特点

1、记叙、描写、抒情、议论相结合

1)写景。如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激 湍,映带左右”写水,短短的16个字就将兰亭四周的景色写尽, 渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。

2)叙事。如“引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦 之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形, 所用皆普通词汇,极少形容语,却将宴会进行中所有重要的细 节都写了出来,也表现了与会人士的高雅情致。

写作特点

1、记叙、描写、抒情、议论相结合

3)抒情。如“情随事迁,感慨系之”,这是历来脍炙人口 的名句,因为它说出了古往今来人们的普遍感受:在回忆往事 时,尽管感情上已经发生了变化,仍免不了产生这样那样的感 慨。又如“临文嗟悼”,也写出了许多人读古人文章时的共同 体验,即在感情上跟作者发生共鸣。

2、骈散结合

1)对偶修辞

句中对:同一句上下两个词语互相对偶。 例如:清流激湍、游目骋怀。

单句对:上下两句互相对偶。

例如:崇山峻岭,茂林修竹。

群贤毕至,少长咸集。

隔句对:第一句对第三句,第二句对第四句。 例如:或取诸怀抱,悟言一室之内;

或因寄所托,放浪形骸之外。

2)引用

1. “不知老之将至”

《论语 ·述而》:“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知 老之将至云尔。”

2. “死生亦大矣”

《庄子 ·德充符》引孔子之言:“死生亦大矣,而不得与之 变;虽天地覆坠,亦将不与之遗。”

(原是用来形容“道”的作用。)

《兰亭集序》

王義之

托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得

放纵人的躯体 “ 取” 不一样静与动对 …感到欣喜一时自得

于己,快然自足,不知老之将至;

人与人交往,很 快便度过一生。(有的人)在室中晤谈,互相倾吐心里话; (有的人)把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,狂放不羁。虽然(人们的 人生)各有各的爱好,取舍各也不相同,静与动也不相同,但当他们对所接触的 感到欣喜时,一时感到自得,(感到)高兴和满足,(竟然)不知道老年将要到来。

夫/人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所

第三段

“晤”,面对

时间短暂

依靠,随着

互相交往

有的人

语气词

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,

等到 求得 连接 过去 所喜欢的

已 为 陈 迹 ,犹不能不以 之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:

尚且 因 引起 自然 到,及

“死生亦大矣。”岂不痛哉!

形作名大事

等到他们(对于)所喜爱或得到的已经厌倦,感情随着情况的变化而变化,感慨随 着这种变化而有所不同了。以前所喜欢的,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不 因它而引起心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,终究归结于消灭!古人说:“死 生是一件大事。”怎么能不让人悲痛呢!

人之相与,俯仰一世/老之将至

人生短暂之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

世事无常(欢乐有尽)之痛

况修短随化,终期于尽

生死难测之痛

2.怎样理解"岂不痛哉",作者因何而痛

分析内容

“ 生死 ”

之痛

生与死每个人都将面对,那么当时动荡

时期的魏晋士人们是如何看待生死的呢

魏晋士人生死观

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》 “时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。

——《晋书 · 阮籍传》

刘 伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷镭而随之,云: ‘ 死 便

据地以埋’”。

—— 《晋书 · 刘伶传》

向内,深入内心世界, 不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色, 不受世俗礼法约束

或取诸怀抱,

悟言一室之内。

或因寄所托,

放浪形骸之外。

魏晋风流:

饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁 … …

魏晋士人生死观

兰 亭 集 序

躁

魏晋士人的生死观成因

1、两晋时期社会极剧动荡。

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在

残酷的权力斗争中。

“天下名士,少有全者”

“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈 玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

兰 亭 集 序

这两种人生态度可取吗 能否有更积极的人生态度, 譬如就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负

分裂动荡的魏晋,战乱不断,统治集团内部互相倾轧,当时

很多士人在战乱与政治斗争中无端丢掉性命。

永和初年,又遇地震、瘟疫,人祸天灾,无时不在。天下名 士普遍逃避世事,以求自保。因此有人“悟言一室之内”, “ 悟 言

一室”如盛行清谈、喝酒、嗑药(五石散);有人“放浪形骸之 外 ”,醉生梦死。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。

可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功

业无成,作者自然发出人生的感慨“曾不知老之将至”。

兰 亭 集 序

第四段

兴发感慨原因 符契 面对叹息哀伤 明白

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻 本来 虚妄荒诞未成年而死去的人虚妄之谈

之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹

意动,把…看作一样 意动,把…看作相等 好像

今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊 事 异 ,所以

一个一个 即使 …的原因

兴怀,其致一 也。后之览者,亦将有感于斯 文。

情趣 这次集会的诗文

符,又称符契,或符节。

是古代朝廷调动军队或发布命 令的信物,通常用竹板或金属 制成,上面刻着文字,剖分为 两 半 ,一半留在朝廷, 一半由 将帅持有。它是权力的象征, 具有绝对服从的意义。

每览昔人兴感之由,若合一契

悲古人生死“死生亦大矣” 一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

悲今人一死生齐彭殇的虚妄 后之览者,亦将有感于斯文

悲后人叩问今人无情的变迁

因何而“悲”

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。 固知一死生为 虚诞,齐彭殇为妄作。 后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

千古同悲

文中第二段的“痛”与第三段的“悲”有区别吗

痛——个体一世短暂,生死难测

悲——人类代代皆痛,永无休止

千古同悲

比一比

王羲之的生死观

所以“死生亦大矣”是王羲之对生死两件事的感悟。

儒家重生轻死(未知生,焉知死,敬鬼神而远之。)

道家忘生死(一死生,齐彭殇,独与天地精神往来。)

王羲之的《兰亭集序》是对两家的批判吸收,提出了自 己

的 看 法“死生亦大矣”,生死不同,彭殇有别。

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而 寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。

所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着 和死去是人生大事,二者不可等量齐观。

暗含有生之年应当做些实事,表现出对生命的敬畏之情。

“珍惜光阴,激扬生命”才是王羲之的真意!

王羲之的《兰亭集序》 一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体 的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文。该文不 但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

1-2段兰亭盛会

良辰、美景、贤人、雅事

3段写人生感慨

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

4段交代作序目的

宇宙永恒人生短暂体会一致千古不变

小结:王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

乐 痛 悲

情感

变化

课堂小结

消极其表 ,

执 着 其 里 。 “表面看来似乎是如此颓

废、悲观、消极的感叹中,深 藏着的恰恰是它的反面,是对 人生、生命、命运、生活的强 烈的欲求和留恋….… ”

——李泽厚《美的历程》

写作特点

1、记叙、描写、抒情、议论相结合

1)写景。如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激 湍,映带左右”写水,短短的16个字就将兰亭四周的景色写尽, 渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。

2)叙事。如“引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦 之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形, 所用皆普通词汇,极少形容语,却将宴会进行中所有重要的细 节都写了出来,也表现了与会人士的高雅情致。

写作特点

1、记叙、描写、抒情、议论相结合

3)抒情。如“情随事迁,感慨系之”,这是历来脍炙人口 的名句,因为它说出了古往今来人们的普遍感受:在回忆往事 时,尽管感情上已经发生了变化,仍免不了产生这样那样的感 慨。又如“临文嗟悼”,也写出了许多人读古人文章时的共同 体验,即在感情上跟作者发生共鸣。

2、骈散结合

1)对偶修辞

句中对:同一句上下两个词语互相对偶。 例如:清流激湍、游目骋怀。

单句对:上下两句互相对偶。

例如:崇山峻岭,茂林修竹。

群贤毕至,少长咸集。

隔句对:第一句对第三句,第二句对第四句。 例如:或取诸怀抱,悟言一室之内;

或因寄所托,放浪形骸之外。

2)引用

1. “不知老之将至”

《论语 ·述而》:“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知 老之将至云尔。”

2. “死生亦大矣”

《庄子 ·德充符》引孔子之言:“死生亦大矣,而不得与之 变;虽天地覆坠,亦将不与之遗。”

(原是用来形容“道”的作用。)