期末复习--夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会 上学期初中历史统编版七年级上册(新教材)

文档属性

| 名称 | 期末复习--夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会 上学期初中历史统编版七年级上册(新教材) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 882.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-12 18:37:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末复习--夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会 2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册(新教材)

一、选择题

1.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都。在此遗址中发现了前所未见的大型宫殿式建筑基址,此外还有中、小型地面房基,以及更多的陷入地下的半地穴、地穴式房屋,面积最小的勉强可供二三人栖息。二里头遗址反映出( )

A.商朝社会贫富分化很严重 B.西周实行分封制以巩固疆土

C.东周的各种社会矛盾激化 D.夏朝出现阶级分化和等级界限

2.《史记》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策》记载:“启与支党(党羽)攻益,而夺之天下。”这两则史料可共同说明( )

A.《史记》比《战国策》更加可信 B.中国开始进入王朝时代

C.“家天下”取代了“公天下” D.历史文献记载难以考证

3.截至2022年9月16日,河南郑州商城遗址2号墓发现的陪葬品数量最多、种类最丰富、等级最高的商代贵族墓葬,该墓中出现了金覆面、大量用金的现象,由此可知( )

A.当时社会贫富分化加剧 B.考古发现助力文化研究

C.商朝时期国家统治腐败 D.中原文化处于领先地位

4.“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消亡,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A.周王室势力大减 B.周朝即将灭亡

C.井田制得到巩固 D.周朝政局稳定

5.西周时,只有周天子可以享用九鼎,但春秋时,郑庄公却也享用九鼎,一些诸侯竞相仿效。这一现象反映了( )

A.郑庄公成为天子 B.诸侯国势力日益崛起

C.周王室财政困难 D.周王室管辖范围缩小

6.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这说明( )

A.鲁国定期向周天子朝贡 B.周王室实力已趋于衰微

C.周天子强势控制诸侯 D.齐、晋主动与鲁国结好

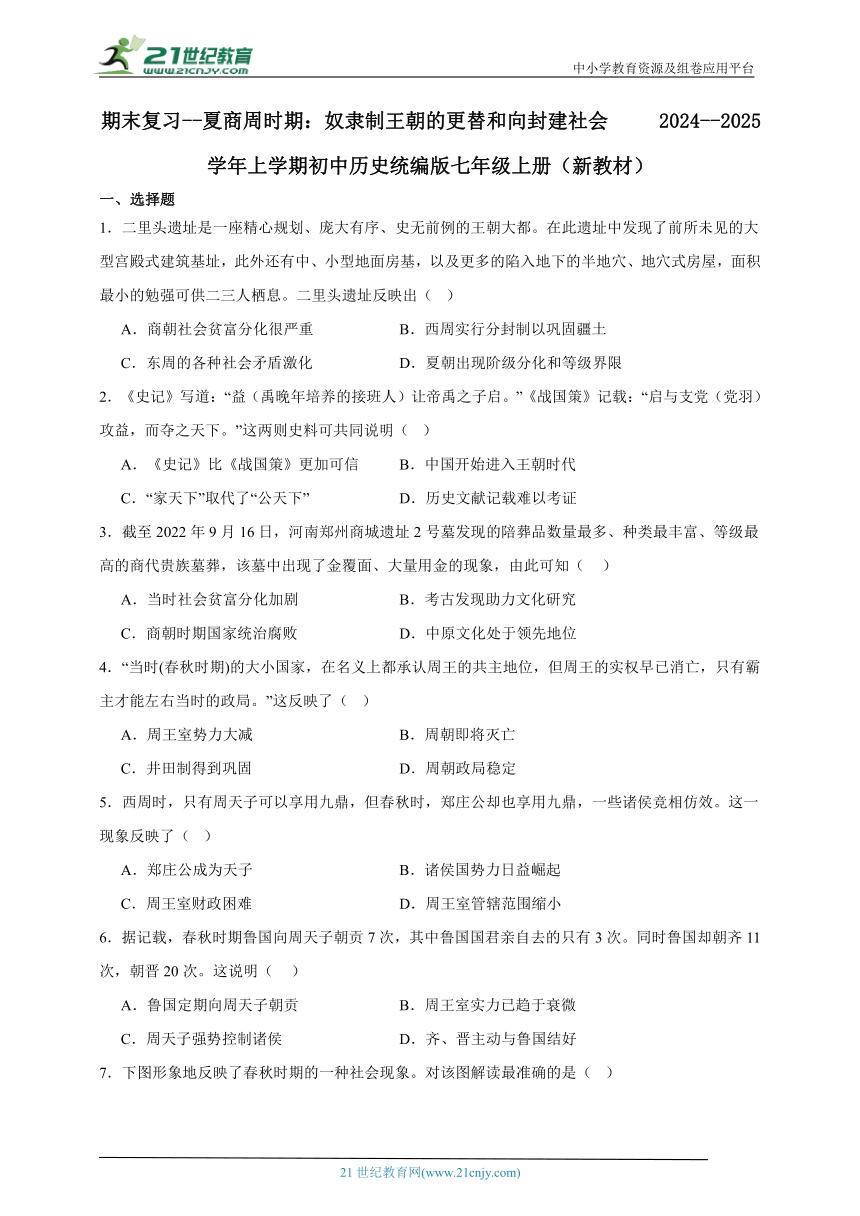

7.下图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是( )

A.分封制已经彻底瓦解 B.诸侯完全取代了周天子的地位

C.各民族不断交往交融 D.周王室衰微,统治力大大降低

8.战国时期,战国七雄都拥有强大的军队,力图拓展疆域,相互之间展开战争。下列属于战国时期的著名战役的是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.长平之战

9.成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城之一,古蜀文明发祥地。如果你想去成都旅游,可以看到的水利工程有( )

A.长城 B.都江堰 C.三峡大坝 D.宽窄巷子

10.公元前356年,( )任用商鞅主持变法。

A.秦穆公 B.秦惠公 C.秦始皇 D.秦孝公

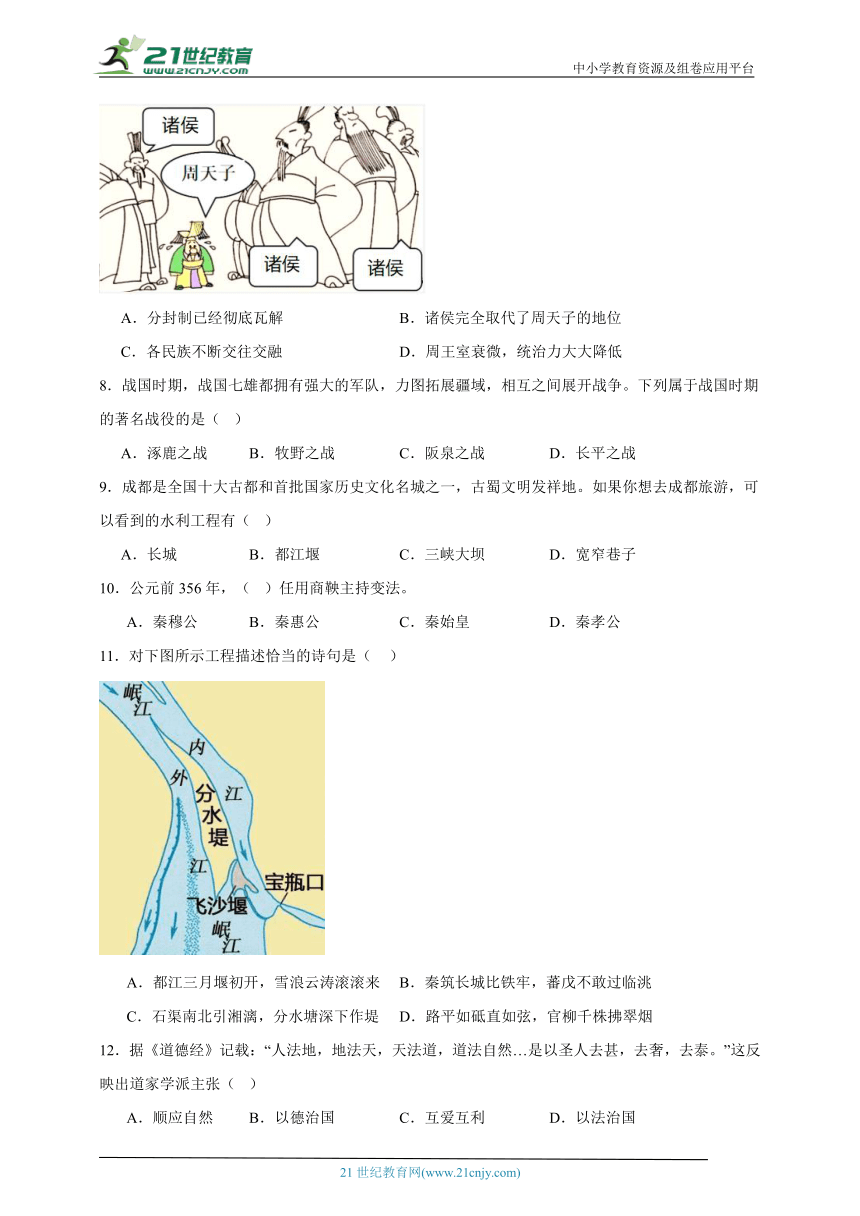

11.对下图所示工程描述恰当的诗句是( )

A.都江三月堰初开,雪浪云涛滚滚来 B.秦筑长城比铁牢,蕃戊不敢过临洮

C.石渠南北引湘漓,分水塘深下作堤 D.路平如砥直如弦,官柳千株拂翠烟

12.据《道德经》记载:“人法地,地法天,天法道,道法自然…是以圣人去甚,去奢,去泰。”这反映出道家学派主张( )

A.顺应自然 B.以德治国 C.互爱互利 D.以法治国

13.“以人民为中心”是中国共产党人始终坚持的理念。下列主张与其相近的是( )

A.民为贵,社稷次之,君为轻 B.罚莫如重而必,使民畏之

C.天下万物生于有,有生于无 D.温故而知新,可以为师矣

14.妇好是商王的王后,一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,要求率兵前往,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好出兵,结果大胜。这个故事最早可能记载在( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上 C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

15.《殷商贞卜文字考》中提到,“闻河南之汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞”。其后“乃恍然悟此卜辞者,实为殷室王朝之遗物。其文字虽简略,然可正史家之违失”。这反映出,甲骨文( )

A.所记载的内容十分丰富 B.是我国已知最早的文字

C.可以用于考证商朝历史 D.已具备汉字的基本结构

二、综合题

16.春秋战国时期,思想领域空前活跃,涌现出众多伟大的思想家。阅读材料,回答问题:

材料一:他说:“知之为知之,不知为不知,是知也。”“三人行,必有我师焉”“当仁不让于师!”“温故而知新,可以为师矣。”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

(1)材料一中的“他”是何人?他的思想核心是什么?

(2)材料一中这些言论告诉我们哪些学习的道理?(写出一点即可)

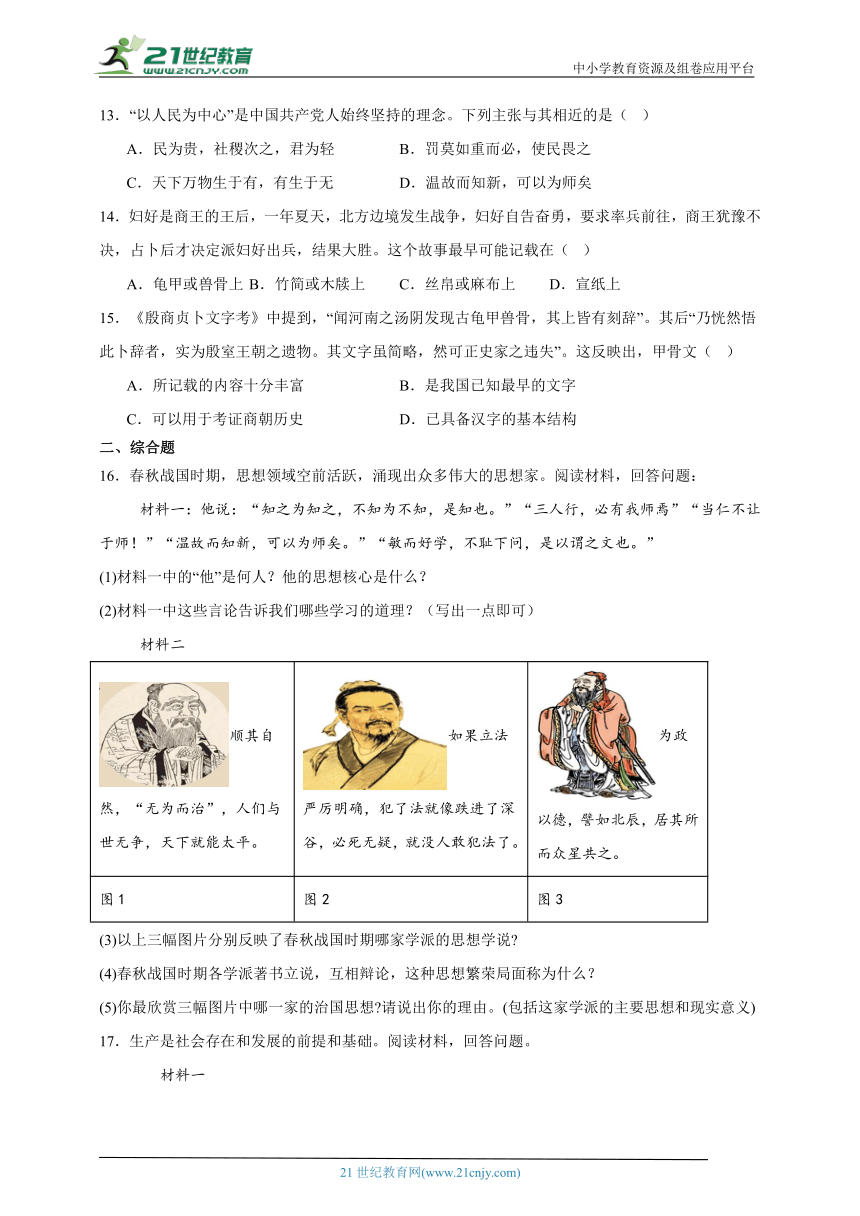

材料二

顺其自然,“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。 如果立法严厉明确,犯了法就像跌进了深谷,必死无疑,就没人敢犯法了。 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

图1 图2 图3

(3)以上三幅图片分别反映了春秋战国时期哪家学派的思想学说

(4)春秋战国时期各学派著书立说,互相辩论,这种思想繁荣局面称为什么?

(5)你最欣赏三幅图片中哪一家的治国思想 请说出你的理由。(包括这家学派的主要思想和现实意义)

17.生产是社会存在和发展的前提和基础。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 耕者之所获,一夫百亩;百亩之粪,上次食八人,中食七人,下食五人。(译文:耕种的收入,一夫一妇分田百亩。百亩土地的施肥耕种,上等的农夫可以养活九个人,其次的养活八个人,中等的养活七个人,其次六个人,下等的五个人。)

——《孟子 万章下》

材料三 都江堰的岷江分水灌溉工程,始建于秦昭王时期(公元前256年)。秦国的蜀守李冰父子,在今四川灌县西边的岷江中,凿开了与虎头山相连的离堆,将岷江分为内江和外江两部分,内江之水顺地势而下,不仅彻底免除了岷江泛滥的水灾,同时还便利了航运和灌溉,不知饥馑”(《华阳国志》卷三)的天府之国。作为两千多年前的著名的水利设施

——摘编自于凯《百家争鸣的大变革时代:战国》

(1)仔细观察材料一中文物图,任选一图,说明其史料价值。

(2)结合所学,说明材料一与材料二的内在联系。

(3)根据材料三,概括都江堰水利工程的特点,谈谈从中得到的感悟。

(4)根据上述材料,概括春秋战国时期生产力发展的表现,并结合所学分析其产生的深远影响。

参考答案:

1.D

根据材料信息“在此遗址中发现了前所未见的大型宫殿式建筑基址,此外还有中、小型地面房基”结合所学可知,这反映出阶级的不平等性,说明夏朝阶级出现了分化,D项正确;二里头遗址是夏都城与商朝无关,排除A项;二里头遗址是夏都城与西周无关,排除B项;二里头遗址是夏都城与东周无关,排除C项。故选D项。

2.C

根据题干信息可知,《史记》中记载禹晚年培养的接班人益把王位让给了启,《战国策》中记载启联合其他人夺取了王位,由此可知启最后夺取了王位,“家天下”取代了“公天下”,C项正确;《史记》和《战国策》都是史学家根据考古资料和相关文献编撰而成的,且没有对比,无法得出“《史记》比《战国策》更加可信”的结论,排除A项;禹建立夏朝,标志着中国开始进入王朝时代,排除B项;历史文献记载可以通过考古文物等进行考证,“历史文献记载难以考证”说法错误,排除D项。故选C项。

3.B

根据题干“河南郑州商城遗址、出现了金覆面、大量用金的现象”并结合所学知识可知,在商代,高等级贵族墓葬出土多件黄金用品的现象较为少见。因此,该墓葬出土的金覆面以及大量用金的现象,对于进一步探讨我国古代出现的黄金面具、黄金装饰的文化风格等提供了新的参照材料。同时,也进一步丰富了商代中期文化的内容,是郑州商城遗址功能演变、历史沿革的重要证据,将有力拓展商代考古研究的空间。据此可知,题干说明考古发现助力文化研究,B项正确;材料中仅展现了贵族墓葬,没有展示其他社会阶层的情况,因此,无法反映当时的贫富分化情况,排除A项;仅从墓葬的随葬品,不能反映出当时统治的腐败情况,排除C项;题干仅展现了郑州的情况,没有与其他地区进行比较,因此,无法说明中原文化处于领先地位,排除D项。故选B项。

4.A

根据题干“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”及结合所学可知,这反映了周王室势力大减,春秋时期王室衰微,诸侯争霸,A项正确;春秋时期周朝仍然存在,排除B项;春秋时期井田制开始瓦解,排除C项;春秋时期诸侯争霸,政局不稳定,排除D项。故选A项。

5.B

根据题干材料“西周时,只有周天子可以享用九鼎,但春秋时,郑庄公却也享用九鼎,一些诸侯竞相仿效。”并结合所学知识可知,在奴隶制时代,鼎不仅是王权的象征,且各级奴隶主贵族也因等级不同,使用鼎的礼数也不同。但在春秋时期,诸侯竞相使用只有天子才能使用的九鼎,这破坏了周朝的礼乐制度,反映了周王室衰微,诸侯国势力日益崛起,B项正确;郑庄公僭越礼制,但并没有成为天子,排除A项;题干主要说明礼崩乐坏,未体现周王室财政困难的问题,排除C项;材料未涉及周王室管辖范围的大小,排除D项。故选B项。

6.B

根据题干“春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次”和所学知识可知,春秋时期,鲁国朝齐和朝晋的次数明显多余朝觐周天子的次数,这说明在鲁国看来,齐国、晋国比周天子重要,这从另外一个侧面表明,春秋时期,诸侯势力崛起,周周王室实力已趋于衰微,B项正确;材料体现的是鲁国向周天子朝贡7次,材料无法得出“鲁国定期向周天子朝贡”的结论,不符合题意,排除A项;春秋时期,周天子势力衰微,而天子强势控制诸侯,不符合史实,排除C项;材料体现的是鲁国主动朝见齐国、晋国,材料无法体现齐、晋主动与鲁国结好,排除D项。故选B项。

7.D

根据题干和所学知识可知,图画反映诸侯的实力都要强于周天子,不将周天子放在眼里,说明周王室衰微,统治力大大下降,D项正确;分封制已彻底瓦解说法过于绝对,春秋时期分封制衰落,并不是彻底瓦解,排除A项;周王室衰微并不意味着诸侯完全取代了周天子的地位,排除B项;图片没有反映各民族交往,排除C项。故选D项。

8.D

根据材料信息“属于战国时期的著名战役”结合所学可知,长平之战是公元前260年,秦赵之间的一场战役,战后东方六国再也无力抵御秦军的进攻,长平之战是战国时期的著名战役,D项正确;涿鹿之战是黄帝和炎帝部落联盟与蚩尤部落之间的战役,是在史前时期,不是在战国时期,排除A项;牧野之战是武王伐纣的决胜战,时间是在殷商之际,排除B项;阪泉之战是中国上古时期传说中的一场战争,排除C项。故选D项。

9.B

根据所学知识可知,公元前256年,在蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建大型的水利工程都江堰,都江堰是一座利用地形与水势实现无坝引水的综合性水利工程,它使堤防、分洪、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后成都平原成为沃野,B项正确;长城是中国古代的军事防御工程,主要用于抵御北方游牧民族的侵扰,与成都并无直接关联,排除A项;三峡大坝位于湖北省宜昌市境内,不属于成都的水利工程,排除C项;宽窄巷子是成都的历史文化街区,并不是水利工程,排除D项。故选B项。

10.D

结合所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础,D项正确;秦穆公是春秋时期秦国国君,与战国时期,公元前356年,任用商鞅主持变法,没有联系,排除A项;秦惠公,是秦夷公之子,春秋时期秦国国君,与战国时期,公元前356年,任用商鞅主持变法,没有联系,排除B项;公元前221年,秦始皇完成统一大业,秦朝建立,以咸阳为都城,与战国时期,公元前356年,任用商鞅主持变法,没有联系,排除C项。故选D项。

11.A

根据题干“图片”并结合所学知识可知,图片中有“岷江、鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口”的字样,由此可知,图片所示工程是都江堰,它由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。A项中“都江三月堰初开”是指都江堰,A项正确;B项中“秦筑长城比铁牢”是指秦长城,与题干“图片(都江堰)”不符,排除B项;C项中“石渠南北引湘漓”是指沟通湘江和漓江的灵渠,与题干“图片(都江堰)”不符,排除C项;D项“路平如砥直如弦,官柳千株拂翠烟”,通过描绘路面平坦如绣、笔直如琴弦,以及道旁的柳树翠绿的烟雾,展现了畅快奔驰的场景,与题干“图片(都江堰)”不符,排除D项。故选A项。

12.A

根据材料“人法地,地法天,天法道,道法自然”“道家学派”和结合所学知识可知,材料强调了自然法则的重要性,并指出圣人应当遵循这一法则,去除过度、奢侈和极端的行为。道家学派强调人与自然的和谐共生,主张人的行为应当顺应自然法则,避免过度干预和破坏自然,A项正确;以德治国是儒家思想,儒家强调道德在社会治理中的重要作用,排除B项;道家更侧重于人与自然的和谐,以及个人修养和内心的平静,而非人与人之间的互爱互利,排除C项;法治国是法家思想,法家主张通过严格的法律制度来维护社会秩序和公正,排除D项。故选A项。

13.A

根据题干“以人民为中心”并结合所学知识,可知体现的是民本思想,因此民贵君轻的理念与其最为接近,A项正确;罚莫如重而必,使民畏之强调的是法治,与题干信息不符,排除B项;天下万物生于有,有生于无属于道家思想,蕴含的是世界的起源问题,排除C项;温故而知新,可以为师矣涉及的是学习方法的问题,与题干信息不符,排除D项。故选A项。

14.A

根据题干信息“妇好是商王的王后”,结合所学知识可知:中国商朝晚期王室在龟甲或是兽骨契刻的用于占卜或者记事的文字称为甲骨文,这是中国已知最早的成体系的文字形式,由此可知,这个故事最早可能记载在龟甲或兽骨上。A项正确;秦汉时期主要使用竹简和木牍,商代还没有使用竹简、木牍,排除B项;丝帛或麻布是在秦汉时期使用,商代还没有,排除C项;宣纸汉朝开始出现,商代没有宣纸,排除D项。故选A项。

15.C

据题干“闻河南之汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞”,并结合所学知识可知,这段描述反映的是甲骨文的发现过程,以及对其历史价值的认识。甲骨文上的文字虽简略,但能够纠正史籍中的错误,说明甲骨文可以用于考证商朝历史,C项正确;题干中没有详细描述甲骨文的内容是否丰富,排除A项;虽然甲骨文是中国已知最早的成熟文字系统,但题干未提及这一点,排除B项;题干也没有涉及甲骨文的结构问题,排除D项。故选C项。

16.(1)孔子;核心思想是“仁”

(2)要有虚心的学习态度;要能独立思考,敢于坚持正确的意见;学习过程中坚持复习;保持好奇心,向他人求教。(任意一点即可)

(3)图1反映了道家思想;图2反映了法家思想;图3反映了儒家思想。

(4)百家争鸣

(5)任意选择三家中的一家即可。比如:因为儒家主张“仁”,可以使我们懂得尊重别人、理解别人、体贴别人,人与人之间和睦相处,社会和谐发展。又比如:喜欢道家思想,因为道家主张“无为而治”,顺其自然,可以化解压力,学会用辩证的眼光看待问题。(言之有理即可)

(1)根据材料“知之为知之,不知为不知,是知也”结合所学可知,“他”指的是孔子,思想核心是“仁”。

(2)本题是开放性设问,根据材料一“知之为知之,不知为不知,是知也”“三人行,必有我师焉”“当仁不让于师!”“温故而知新,可以为师矣。”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”可得出要有虚心的学习态度;要能独立思考,敢于坚持正确的意见;学习过程中坚持复习;保持好奇心,向他人求教。

(3)根据材料二图1,“无为而治”结合所学可知是老子提出的道家思想,主张顺其自然,无为而治;根据图2“立法严厉明确”可知是韩非提出的法家思想,主张以法治国,梳理君主权威;根据图3“为政以德”可知是孔子提出的仁政,儒家思想。

(4)根据所学可知,春秋战国时期思想领域出现了百家争鸣。

(5)本题是开放题,结合材料及所学言之有理即可。如喜欢儒家思想,因为儒家主张“仁”,可以使我们懂得尊重别人、理解别人、体贴别人,人与人之间和睦相处,社会和谐发展。又比如:喜欢道家思想,因为道家主张“无为而治”,顺其自然,可以化解压力,学会用辩证的眼光看待问题。

17.(1)史料价值:图一:春秋时期出现牛耕;图二:战国时期已使用铁农具,是农业生产力水平提高的重要标志。

(2)内在联系:春秋战国时期,铁制农具和牛耕的使用,扩大了耕地面积,养活的人口增多。

(3)特点:都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成,渠首工程建于岷江之中、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程,将岷江分为内江和外江,外江用于分洪,发挥出防洪、水运等多方面的作用,成都平原成为沃野。两千多年来都江堰一直发挥着作用。

(4)表现:铁农具和牛耕的使用;兴修水利工程;分封制逐步瓦解。

(1)史料价值:根据材料一中的文物图,我们可以得出以下结论:图一展示了春秋时期的牛牺尊,这反映了当时已经开始使用牛耕,是农业生产力提高的一个重要标志。而图二则展示了战国时期的铁农具,这同样说明了农业生产力在不断提高。因此,这两幅文物图都具有重要的史料价值,为我们了解古代农业的发展提供了珍贵的实物证据。

(2)内在联系:材料一和材料二之间存在着内在联系。材料一描述了铁制农具和牛耕的使用,这种生产方式的出现使得农业生产效率大大提高,从而促进了农业的发展。而材料二则提到了由于农业生产效率的提高,养活的人口也相应增多。因此,可以推断出,铁制农具和牛耕的使用是农业生产力提高的重要原因,也是养活更多人口的重要条件。这两者之间存在着相互促进的关系,即农业生产力的提高促进了人口的增长,而人口的增长又进一步推动了农业生产的发展。

(3)特点:都江堰水利工程的特点主要体现在其由渠首和灌溉网两大系统工程构成,通过鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰等主体工程将岷江分为内江和外江,实现了防洪、水运和灌溉等多种功能。这种综合性的水利枢纽工程,不仅解决了成都平原的灌溉问题,还提高了航运效率,使得成都平原成为沃野。从都江堰水利工程中,我们可以深刻感悟到古代中国人民的智慧和勤劳,他们通过不断的实践和创新,创造出了如此伟大的工程,为后人留下了宝贵的财富。

(4)表现:在春秋战国时期,生产力的发展得到了显著的表现。首先,铁农具和牛耕的广泛使用,大大提高了农业生产的效率,使得农业成为了当时社会的主要生产部门。其次,水利工程的兴修也为农业生产提供了有力的保障,促进了农业的发展。此外,随着生产力的发展,分封制逐渐瓦解,这也为后来的社会变革奠定了基础。这些生产力的发展表现,不仅推动了当时社会的经济发展,还深刻地影响了后世的历史进程。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末复习--夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会 2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册(新教材)

一、选择题

1.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都。在此遗址中发现了前所未见的大型宫殿式建筑基址,此外还有中、小型地面房基,以及更多的陷入地下的半地穴、地穴式房屋,面积最小的勉强可供二三人栖息。二里头遗址反映出( )

A.商朝社会贫富分化很严重 B.西周实行分封制以巩固疆土

C.东周的各种社会矛盾激化 D.夏朝出现阶级分化和等级界限

2.《史记》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策》记载:“启与支党(党羽)攻益,而夺之天下。”这两则史料可共同说明( )

A.《史记》比《战国策》更加可信 B.中国开始进入王朝时代

C.“家天下”取代了“公天下” D.历史文献记载难以考证

3.截至2022年9月16日,河南郑州商城遗址2号墓发现的陪葬品数量最多、种类最丰富、等级最高的商代贵族墓葬,该墓中出现了金覆面、大量用金的现象,由此可知( )

A.当时社会贫富分化加剧 B.考古发现助力文化研究

C.商朝时期国家统治腐败 D.中原文化处于领先地位

4.“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消亡,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A.周王室势力大减 B.周朝即将灭亡

C.井田制得到巩固 D.周朝政局稳定

5.西周时,只有周天子可以享用九鼎,但春秋时,郑庄公却也享用九鼎,一些诸侯竞相仿效。这一现象反映了( )

A.郑庄公成为天子 B.诸侯国势力日益崛起

C.周王室财政困难 D.周王室管辖范围缩小

6.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这说明( )

A.鲁国定期向周天子朝贡 B.周王室实力已趋于衰微

C.周天子强势控制诸侯 D.齐、晋主动与鲁国结好

7.下图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是( )

A.分封制已经彻底瓦解 B.诸侯完全取代了周天子的地位

C.各民族不断交往交融 D.周王室衰微,统治力大大降低

8.战国时期,战国七雄都拥有强大的军队,力图拓展疆域,相互之间展开战争。下列属于战国时期的著名战役的是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.长平之战

9.成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城之一,古蜀文明发祥地。如果你想去成都旅游,可以看到的水利工程有( )

A.长城 B.都江堰 C.三峡大坝 D.宽窄巷子

10.公元前356年,( )任用商鞅主持变法。

A.秦穆公 B.秦惠公 C.秦始皇 D.秦孝公

11.对下图所示工程描述恰当的诗句是( )

A.都江三月堰初开,雪浪云涛滚滚来 B.秦筑长城比铁牢,蕃戊不敢过临洮

C.石渠南北引湘漓,分水塘深下作堤 D.路平如砥直如弦,官柳千株拂翠烟

12.据《道德经》记载:“人法地,地法天,天法道,道法自然…是以圣人去甚,去奢,去泰。”这反映出道家学派主张( )

A.顺应自然 B.以德治国 C.互爱互利 D.以法治国

13.“以人民为中心”是中国共产党人始终坚持的理念。下列主张与其相近的是( )

A.民为贵,社稷次之,君为轻 B.罚莫如重而必,使民畏之

C.天下万物生于有,有生于无 D.温故而知新,可以为师矣

14.妇好是商王的王后,一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,要求率兵前往,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好出兵,结果大胜。这个故事最早可能记载在( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上 C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

15.《殷商贞卜文字考》中提到,“闻河南之汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞”。其后“乃恍然悟此卜辞者,实为殷室王朝之遗物。其文字虽简略,然可正史家之违失”。这反映出,甲骨文( )

A.所记载的内容十分丰富 B.是我国已知最早的文字

C.可以用于考证商朝历史 D.已具备汉字的基本结构

二、综合题

16.春秋战国时期,思想领域空前活跃,涌现出众多伟大的思想家。阅读材料,回答问题:

材料一:他说:“知之为知之,不知为不知,是知也。”“三人行,必有我师焉”“当仁不让于师!”“温故而知新,可以为师矣。”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

(1)材料一中的“他”是何人?他的思想核心是什么?

(2)材料一中这些言论告诉我们哪些学习的道理?(写出一点即可)

材料二

顺其自然,“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。 如果立法严厉明确,犯了法就像跌进了深谷,必死无疑,就没人敢犯法了。 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

图1 图2 图3

(3)以上三幅图片分别反映了春秋战国时期哪家学派的思想学说

(4)春秋战国时期各学派著书立说,互相辩论,这种思想繁荣局面称为什么?

(5)你最欣赏三幅图片中哪一家的治国思想 请说出你的理由。(包括这家学派的主要思想和现实意义)

17.生产是社会存在和发展的前提和基础。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 耕者之所获,一夫百亩;百亩之粪,上次食八人,中食七人,下食五人。(译文:耕种的收入,一夫一妇分田百亩。百亩土地的施肥耕种,上等的农夫可以养活九个人,其次的养活八个人,中等的养活七个人,其次六个人,下等的五个人。)

——《孟子 万章下》

材料三 都江堰的岷江分水灌溉工程,始建于秦昭王时期(公元前256年)。秦国的蜀守李冰父子,在今四川灌县西边的岷江中,凿开了与虎头山相连的离堆,将岷江分为内江和外江两部分,内江之水顺地势而下,不仅彻底免除了岷江泛滥的水灾,同时还便利了航运和灌溉,不知饥馑”(《华阳国志》卷三)的天府之国。作为两千多年前的著名的水利设施

——摘编自于凯《百家争鸣的大变革时代:战国》

(1)仔细观察材料一中文物图,任选一图,说明其史料价值。

(2)结合所学,说明材料一与材料二的内在联系。

(3)根据材料三,概括都江堰水利工程的特点,谈谈从中得到的感悟。

(4)根据上述材料,概括春秋战国时期生产力发展的表现,并结合所学分析其产生的深远影响。

参考答案:

1.D

根据材料信息“在此遗址中发现了前所未见的大型宫殿式建筑基址,此外还有中、小型地面房基”结合所学可知,这反映出阶级的不平等性,说明夏朝阶级出现了分化,D项正确;二里头遗址是夏都城与商朝无关,排除A项;二里头遗址是夏都城与西周无关,排除B项;二里头遗址是夏都城与东周无关,排除C项。故选D项。

2.C

根据题干信息可知,《史记》中记载禹晚年培养的接班人益把王位让给了启,《战国策》中记载启联合其他人夺取了王位,由此可知启最后夺取了王位,“家天下”取代了“公天下”,C项正确;《史记》和《战国策》都是史学家根据考古资料和相关文献编撰而成的,且没有对比,无法得出“《史记》比《战国策》更加可信”的结论,排除A项;禹建立夏朝,标志着中国开始进入王朝时代,排除B项;历史文献记载可以通过考古文物等进行考证,“历史文献记载难以考证”说法错误,排除D项。故选C项。

3.B

根据题干“河南郑州商城遗址、出现了金覆面、大量用金的现象”并结合所学知识可知,在商代,高等级贵族墓葬出土多件黄金用品的现象较为少见。因此,该墓葬出土的金覆面以及大量用金的现象,对于进一步探讨我国古代出现的黄金面具、黄金装饰的文化风格等提供了新的参照材料。同时,也进一步丰富了商代中期文化的内容,是郑州商城遗址功能演变、历史沿革的重要证据,将有力拓展商代考古研究的空间。据此可知,题干说明考古发现助力文化研究,B项正确;材料中仅展现了贵族墓葬,没有展示其他社会阶层的情况,因此,无法反映当时的贫富分化情况,排除A项;仅从墓葬的随葬品,不能反映出当时统治的腐败情况,排除C项;题干仅展现了郑州的情况,没有与其他地区进行比较,因此,无法说明中原文化处于领先地位,排除D项。故选B项。

4.A

根据题干“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”及结合所学可知,这反映了周王室势力大减,春秋时期王室衰微,诸侯争霸,A项正确;春秋时期周朝仍然存在,排除B项;春秋时期井田制开始瓦解,排除C项;春秋时期诸侯争霸,政局不稳定,排除D项。故选A项。

5.B

根据题干材料“西周时,只有周天子可以享用九鼎,但春秋时,郑庄公却也享用九鼎,一些诸侯竞相仿效。”并结合所学知识可知,在奴隶制时代,鼎不仅是王权的象征,且各级奴隶主贵族也因等级不同,使用鼎的礼数也不同。但在春秋时期,诸侯竞相使用只有天子才能使用的九鼎,这破坏了周朝的礼乐制度,反映了周王室衰微,诸侯国势力日益崛起,B项正确;郑庄公僭越礼制,但并没有成为天子,排除A项;题干主要说明礼崩乐坏,未体现周王室财政困难的问题,排除C项;材料未涉及周王室管辖范围的大小,排除D项。故选B项。

6.B

根据题干“春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次”和所学知识可知,春秋时期,鲁国朝齐和朝晋的次数明显多余朝觐周天子的次数,这说明在鲁国看来,齐国、晋国比周天子重要,这从另外一个侧面表明,春秋时期,诸侯势力崛起,周周王室实力已趋于衰微,B项正确;材料体现的是鲁国向周天子朝贡7次,材料无法得出“鲁国定期向周天子朝贡”的结论,不符合题意,排除A项;春秋时期,周天子势力衰微,而天子强势控制诸侯,不符合史实,排除C项;材料体现的是鲁国主动朝见齐国、晋国,材料无法体现齐、晋主动与鲁国结好,排除D项。故选B项。

7.D

根据题干和所学知识可知,图画反映诸侯的实力都要强于周天子,不将周天子放在眼里,说明周王室衰微,统治力大大下降,D项正确;分封制已彻底瓦解说法过于绝对,春秋时期分封制衰落,并不是彻底瓦解,排除A项;周王室衰微并不意味着诸侯完全取代了周天子的地位,排除B项;图片没有反映各民族交往,排除C项。故选D项。

8.D

根据材料信息“属于战国时期的著名战役”结合所学可知,长平之战是公元前260年,秦赵之间的一场战役,战后东方六国再也无力抵御秦军的进攻,长平之战是战国时期的著名战役,D项正确;涿鹿之战是黄帝和炎帝部落联盟与蚩尤部落之间的战役,是在史前时期,不是在战国时期,排除A项;牧野之战是武王伐纣的决胜战,时间是在殷商之际,排除B项;阪泉之战是中国上古时期传说中的一场战争,排除C项。故选D项。

9.B

根据所学知识可知,公元前256年,在蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建大型的水利工程都江堰,都江堰是一座利用地形与水势实现无坝引水的综合性水利工程,它使堤防、分洪、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后成都平原成为沃野,B项正确;长城是中国古代的军事防御工程,主要用于抵御北方游牧民族的侵扰,与成都并无直接关联,排除A项;三峡大坝位于湖北省宜昌市境内,不属于成都的水利工程,排除C项;宽窄巷子是成都的历史文化街区,并不是水利工程,排除D项。故选B项。

10.D

结合所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础,D项正确;秦穆公是春秋时期秦国国君,与战国时期,公元前356年,任用商鞅主持变法,没有联系,排除A项;秦惠公,是秦夷公之子,春秋时期秦国国君,与战国时期,公元前356年,任用商鞅主持变法,没有联系,排除B项;公元前221年,秦始皇完成统一大业,秦朝建立,以咸阳为都城,与战国时期,公元前356年,任用商鞅主持变法,没有联系,排除C项。故选D项。

11.A

根据题干“图片”并结合所学知识可知,图片中有“岷江、鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口”的字样,由此可知,图片所示工程是都江堰,它由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。A项中“都江三月堰初开”是指都江堰,A项正确;B项中“秦筑长城比铁牢”是指秦长城,与题干“图片(都江堰)”不符,排除B项;C项中“石渠南北引湘漓”是指沟通湘江和漓江的灵渠,与题干“图片(都江堰)”不符,排除C项;D项“路平如砥直如弦,官柳千株拂翠烟”,通过描绘路面平坦如绣、笔直如琴弦,以及道旁的柳树翠绿的烟雾,展现了畅快奔驰的场景,与题干“图片(都江堰)”不符,排除D项。故选A项。

12.A

根据材料“人法地,地法天,天法道,道法自然”“道家学派”和结合所学知识可知,材料强调了自然法则的重要性,并指出圣人应当遵循这一法则,去除过度、奢侈和极端的行为。道家学派强调人与自然的和谐共生,主张人的行为应当顺应自然法则,避免过度干预和破坏自然,A项正确;以德治国是儒家思想,儒家强调道德在社会治理中的重要作用,排除B项;道家更侧重于人与自然的和谐,以及个人修养和内心的平静,而非人与人之间的互爱互利,排除C项;法治国是法家思想,法家主张通过严格的法律制度来维护社会秩序和公正,排除D项。故选A项。

13.A

根据题干“以人民为中心”并结合所学知识,可知体现的是民本思想,因此民贵君轻的理念与其最为接近,A项正确;罚莫如重而必,使民畏之强调的是法治,与题干信息不符,排除B项;天下万物生于有,有生于无属于道家思想,蕴含的是世界的起源问题,排除C项;温故而知新,可以为师矣涉及的是学习方法的问题,与题干信息不符,排除D项。故选A项。

14.A

根据题干信息“妇好是商王的王后”,结合所学知识可知:中国商朝晚期王室在龟甲或是兽骨契刻的用于占卜或者记事的文字称为甲骨文,这是中国已知最早的成体系的文字形式,由此可知,这个故事最早可能记载在龟甲或兽骨上。A项正确;秦汉时期主要使用竹简和木牍,商代还没有使用竹简、木牍,排除B项;丝帛或麻布是在秦汉时期使用,商代还没有,排除C项;宣纸汉朝开始出现,商代没有宣纸,排除D项。故选A项。

15.C

据题干“闻河南之汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞”,并结合所学知识可知,这段描述反映的是甲骨文的发现过程,以及对其历史价值的认识。甲骨文上的文字虽简略,但能够纠正史籍中的错误,说明甲骨文可以用于考证商朝历史,C项正确;题干中没有详细描述甲骨文的内容是否丰富,排除A项;虽然甲骨文是中国已知最早的成熟文字系统,但题干未提及这一点,排除B项;题干也没有涉及甲骨文的结构问题,排除D项。故选C项。

16.(1)孔子;核心思想是“仁”

(2)要有虚心的学习态度;要能独立思考,敢于坚持正确的意见;学习过程中坚持复习;保持好奇心,向他人求教。(任意一点即可)

(3)图1反映了道家思想;图2反映了法家思想;图3反映了儒家思想。

(4)百家争鸣

(5)任意选择三家中的一家即可。比如:因为儒家主张“仁”,可以使我们懂得尊重别人、理解别人、体贴别人,人与人之间和睦相处,社会和谐发展。又比如:喜欢道家思想,因为道家主张“无为而治”,顺其自然,可以化解压力,学会用辩证的眼光看待问题。(言之有理即可)

(1)根据材料“知之为知之,不知为不知,是知也”结合所学可知,“他”指的是孔子,思想核心是“仁”。

(2)本题是开放性设问,根据材料一“知之为知之,不知为不知,是知也”“三人行,必有我师焉”“当仁不让于师!”“温故而知新,可以为师矣。”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”可得出要有虚心的学习态度;要能独立思考,敢于坚持正确的意见;学习过程中坚持复习;保持好奇心,向他人求教。

(3)根据材料二图1,“无为而治”结合所学可知是老子提出的道家思想,主张顺其自然,无为而治;根据图2“立法严厉明确”可知是韩非提出的法家思想,主张以法治国,梳理君主权威;根据图3“为政以德”可知是孔子提出的仁政,儒家思想。

(4)根据所学可知,春秋战国时期思想领域出现了百家争鸣。

(5)本题是开放题,结合材料及所学言之有理即可。如喜欢儒家思想,因为儒家主张“仁”,可以使我们懂得尊重别人、理解别人、体贴别人,人与人之间和睦相处,社会和谐发展。又比如:喜欢道家思想,因为道家主张“无为而治”,顺其自然,可以化解压力,学会用辩证的眼光看待问题。

17.(1)史料价值:图一:春秋时期出现牛耕;图二:战国时期已使用铁农具,是农业生产力水平提高的重要标志。

(2)内在联系:春秋战国时期,铁制农具和牛耕的使用,扩大了耕地面积,养活的人口增多。

(3)特点:都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成,渠首工程建于岷江之中、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程,将岷江分为内江和外江,外江用于分洪,发挥出防洪、水运等多方面的作用,成都平原成为沃野。两千多年来都江堰一直发挥着作用。

(4)表现:铁农具和牛耕的使用;兴修水利工程;分封制逐步瓦解。

(1)史料价值:根据材料一中的文物图,我们可以得出以下结论:图一展示了春秋时期的牛牺尊,这反映了当时已经开始使用牛耕,是农业生产力提高的一个重要标志。而图二则展示了战国时期的铁农具,这同样说明了农业生产力在不断提高。因此,这两幅文物图都具有重要的史料价值,为我们了解古代农业的发展提供了珍贵的实物证据。

(2)内在联系:材料一和材料二之间存在着内在联系。材料一描述了铁制农具和牛耕的使用,这种生产方式的出现使得农业生产效率大大提高,从而促进了农业的发展。而材料二则提到了由于农业生产效率的提高,养活的人口也相应增多。因此,可以推断出,铁制农具和牛耕的使用是农业生产力提高的重要原因,也是养活更多人口的重要条件。这两者之间存在着相互促进的关系,即农业生产力的提高促进了人口的增长,而人口的增长又进一步推动了农业生产的发展。

(3)特点:都江堰水利工程的特点主要体现在其由渠首和灌溉网两大系统工程构成,通过鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰等主体工程将岷江分为内江和外江,实现了防洪、水运和灌溉等多种功能。这种综合性的水利枢纽工程,不仅解决了成都平原的灌溉问题,还提高了航运效率,使得成都平原成为沃野。从都江堰水利工程中,我们可以深刻感悟到古代中国人民的智慧和勤劳,他们通过不断的实践和创新,创造出了如此伟大的工程,为后人留下了宝贵的财富。

(4)表现:在春秋战国时期,生产力的发展得到了显著的表现。首先,铁农具和牛耕的广泛使用,大大提高了农业生产的效率,使得农业成为了当时社会的主要生产部门。其次,水利工程的兴修也为农业生产提供了有力的保障,促进了农业的发展。此外,随着生产力的发展,分封制逐渐瓦解,这也为后来的社会变革奠定了基础。这些生产力的发展表现,不仅推动了当时社会的经济发展,还深刻地影响了后世的历史进程。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录