八年级上册历史(选择题、非选择题、历史小论文)答题技巧 课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级上册历史(选择题、非选择题、历史小论文)答题技巧 课件(33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 818.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-13 15:12:47 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

初中历史答题技巧

--以八上为例

选择题是历史考查基本类型之一,主要考查历史概念、历史事实、历史结论、阶段特征等内容,分别考查学生的记忆能力、阅读能力、获取利用信息及归纳、比较、概况、分析能力。

一、选择题

二、类型题解题技巧

①文字材料型选择题 :类似材料题,主要有两种形式(题干中引入文字材料,根据文字材料判断;选项为材料,对比选项与题干判断)

第一步:定时空 阅读题干,确定历史现象、历史事件及相关的历史背景

第二步:审立意 根据题干背景,联系相关历史现象和历史阶段特征,明确答题方向

第三步:抓关键 从题干材料提取有效信息,充分利用有效信息,弄清材料内容,包括相关人物事件

第四步:析选项 理清选项与题干的逻辑关系,找出符合题意要求的选项

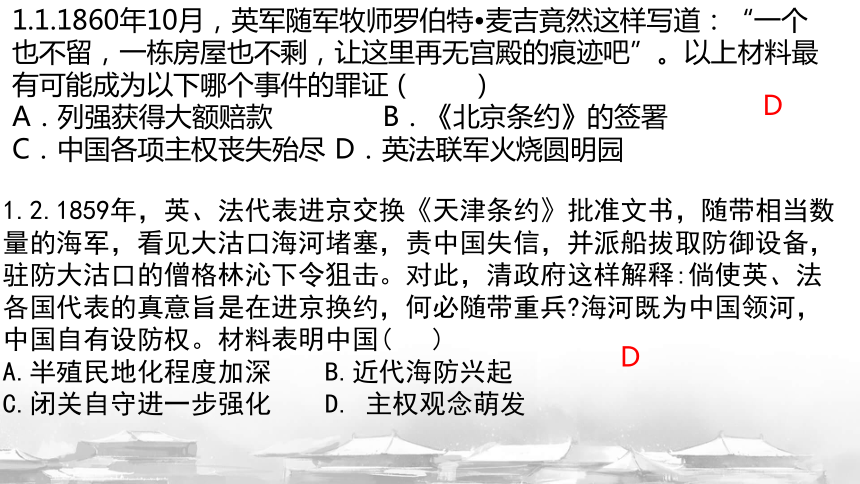

1.1.1860年10月,英军随军牧师罗伯特 麦吉竟然这样写道:“一个也不留,一栋房屋也不剩,让这里再无宫殿的痕迹吧”。以上材料最有可能成为以下哪个事件的罪证( )

A.列强获得大额赔款 B.《北京条约》的签署

C.中国各项主权丧失殆尽 D.英法联军火烧圆明园

D

1.2.1859年,英、法代表进京交换《天津条约》批准文书,随带相当数量的海军,看见大沽口海河堵塞,责中国失信,并派船拔取防御设备,驻防大沽口的僧格林沁下令狙击。对此,清政府这样解释:倘使英、法各国代表的真意旨是在进京换约,何必随带重兵 海河既为中国领河,中国自有设防权。材料表明中国( )

A.半殖民地化程度加深 B.近代海防兴起

C.闭关自守进一步强化 D. 主权观念萌发

D

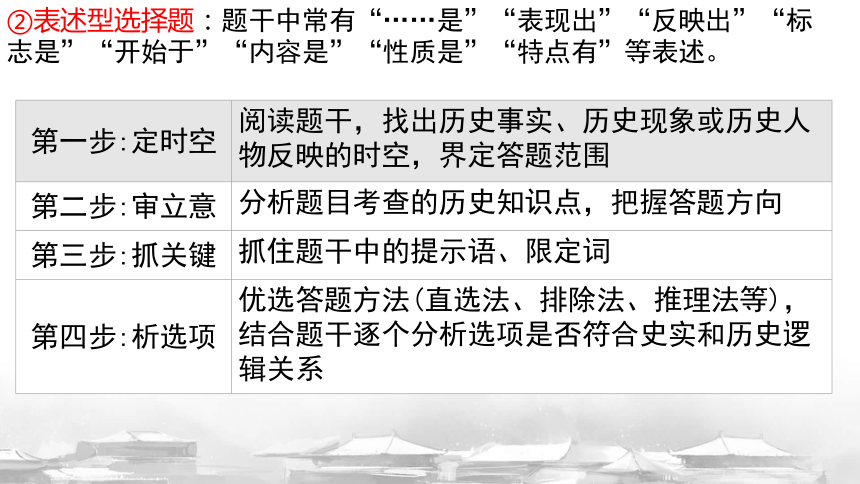

②表述型选择题:题干中常有“……是”“表现出”“反映出”“标志是”“开始于”“内容是”“性质是”“特点有”等表述。

第一步:定时空 阅读题干,找出历史事实、历史现象或历史人物反映的时空,界定答题范围

第二步:审立意 分析题目考查的历史知识点,把握答题方向

第三步:抓关键 抓住题干中的提示语、限定词

第四步:析选项 优选答题方法(直选法、排除法、推理法等),结合题干逐个分析选项是否符合史实和历史逻辑关系

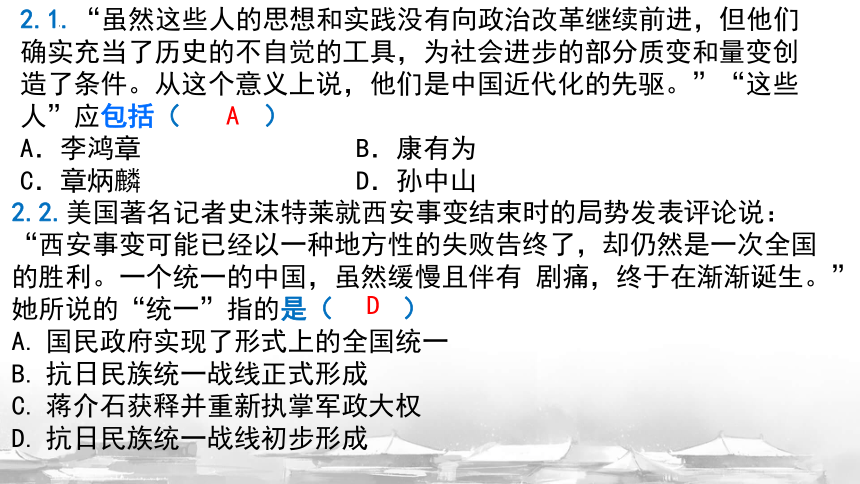

2.1.“虽然这些人的思想和实践没有向政治改革继续前进,但他们确实充当了历史的不自觉的工具,为社会进步的部分质变和量变创造了条件。从这个意义上说,他们是中国近代化的先驱。”“这些人”应包括( )

A.李鸿章 B.康有为

C.章炳麟 D.孙中山

A

2.2.美国著名记者史沫特莱就西安事变结束时的局势发表评论说:“西安事变可能已经以一种地方性的失败告终了,却仍然是一次全国的胜利。一个统一的中国,虽然缓慢且伴有 剧痛,终于在渐渐诞生。”她所说的“统一”指的是( )

A. 国民政府实现了形式上的全国统一

B. 抗日民族统一战线正式形成

C. 蒋介石获释并重新执掌军政大权

D. 抗日民族统一战线初步形成

D

第一步:定时空 读题干、图名和设问,看题目反映出的时间、空间,界定答题范围

第二步:审立意 找出地图反映的中心问题,确定答题方向

第三步:抓关键 细读地图,抓住图名、图例、图片等关键信息(时间、地点、路线、方位等)联系相关历史事件、历史史实

第四步:析选项 仔细斟酌,准确作答,将获取信息与所学知识结合,对比选项筛选

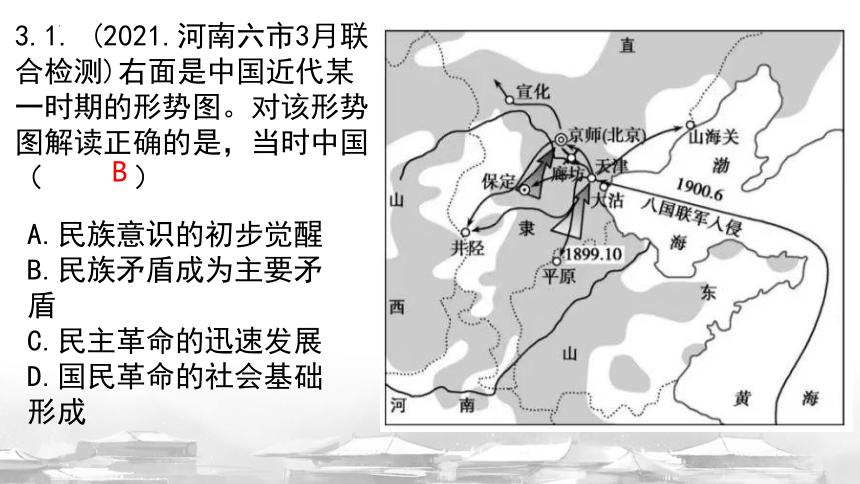

③地图类选择题:常以文字+地图的形式出现,历史地图一般有战争形势图、布局图、疆域图、分布图、交通线路图、经济分布图等。

3.1. (2021.河南六市3月联合检测)右面是中国近代某一时期的形势图。对该形势图解读正确的是,当时中国( )

A.民族意识的初步觉醒

B.民族矛盾成为主要矛盾

C.民主革命的迅速发展

D.国民革命的社会基础形成

B

3.2.(2020 天津)在中国工农红军长征途中,中共中央召开的一次重要会议,开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。这次会议召开的地点位于如图中的( )

A.① B.②

C.③ D.④

B

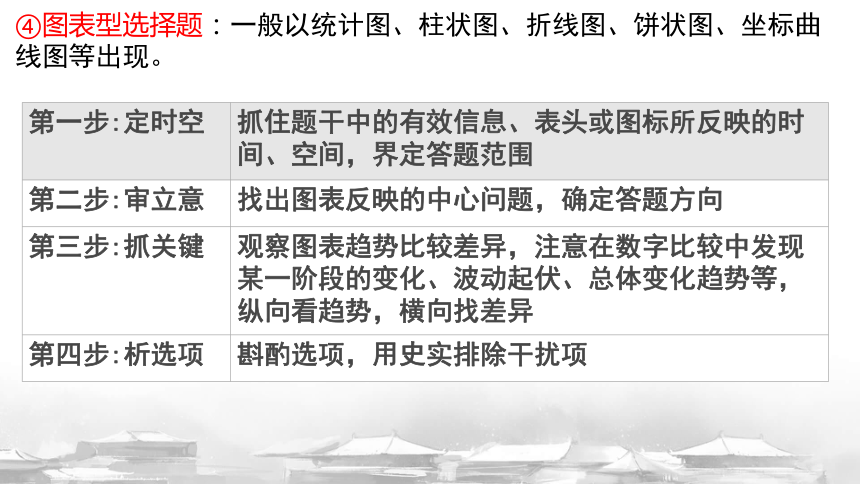

④图表型选择题:一般以统计图、柱状图、折线图、饼状图、坐标曲线图等出现。

第一步:定时空 抓住题干中的有效信息、表头或图标所反映的时间、空间,界定答题范围

第二步:审立意 找出图表反映的中心问题,确定答题方向

第三步:抓关键 观察图表趋势比较差异,注意在数字比较中发现某一阶段的变化、波动起伏、总体变化趋势等,纵向看趋势,横向找差异

第四步:析选项 斟酌选项,用史实排除干扰项

4.1.(2023·四川攀枝花·统考中考真题)图1为甲午中日战争后中国赔款数额与中日政府年财政收入对比示意图。据此可知( )

C

A.日本割占了辽东半岛

B.中日经济差距急剧缩小

C.清政府财政负担加重

D.日本开始推行对外扩张

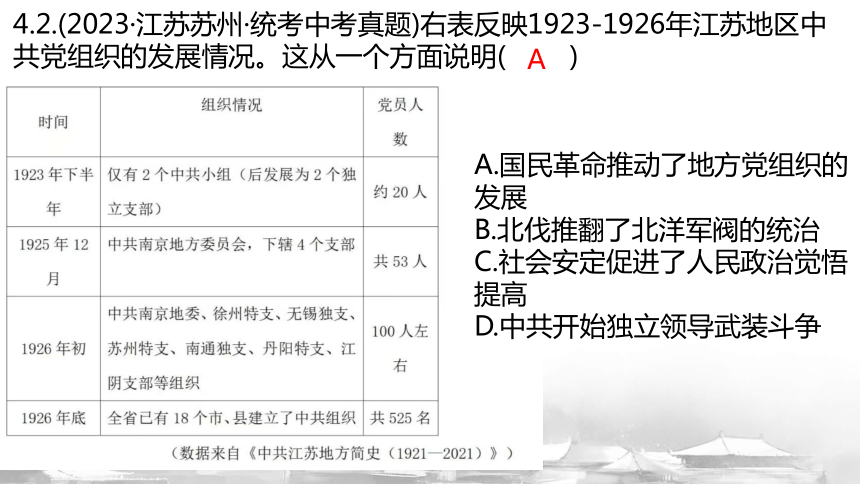

4.2.(2023·江苏苏州·统考中考真题)右表反映1923-1926年江苏地区中共党组织的发展情况。这从一个方面说明( )

A.国民革命推动了地方党组织的发展

B.北伐推翻了北洋军阀的统治

C.社会安定促进了人民政治觉悟提高

D.中共开始独立领导武装斗争

A

解题技巧

1.审题: 争取读懂材料

①圈画关键信息(时间、人物、地点、事件、转折关键词等)

②明确考查范围,进一步明确考查具体知识点

2.分析:分析选项与题干的关系

①是否符合历史史实,表述正确与否(谨防张冠李戴、无中生有)

②是否符合题干要求(有的选项说法正确,但不符合题干要求)

③是否符合题干逻辑(选择符合题干逻辑的选项)

.3.技巧:运用技巧,缩小选择范围

①优先关注题干中的数字 ②排除法

③绝对化表述基本为错误选项

④利用阶段特征判断(即是对某一历史时期的总体认识

二、非选择题

非选择题考查考生阅读理解材料的能力、提取信息并进行整合加工的能力、利用有效信息并结合所学知识对问题进行说明解释的能力、对比分析归纳能力以及文字表达的能力。综合性强,占比重。

解答非选择题可分为四步:一审、二读、三联、四答。

1.审: 即审问题,主要是审问题的四语和分值。

(1)审限定语:根据材料或结合所学知识,界定答案来源;时间、空间、条件、程度、角度等,界定答题范围;

(2)审提示语:题干中的指出、说明、归纳、概括、分析、比较、评价等;

(3)审中心词:题干的中心内容(即主体内容),一般位于答项语的前面;

(4)审提问项:即原因、表现、措施、结果、影响、异同、特点、性质、意义等;

(5)审分值:中考一般都是2分一点,个别情况下(如果小题分值出现单分)会出现1分个点,根据分值确定答案要写几个小点。在审题时最好用笔把限制条件、求答项等画上记号,以防答题时出现遗漏或疏忽。

2.读: 即读材料。要带着设问认真阅读材料,提取与设问有关的信息,理清材料之间的关系,明确主题不要纠缠于个别字、词。

(1)先读材料的提示性文字(多在料的开头和料出处(多注在料尾),文材料先读材料出处,图片、图表、表格材料先读题目;

(2)读正文,先判断该段材料所反映的历史事件、核心思想或作者观点(注意找出中心句);

(3)带着问题重点阅读,划出与问题有关的联结点。

3.联:找问题和教材的联系点。

“材料在书外,答案在书内”,现在非选择题的材料基本上都是新的材料,但它必定和教材的主干知识有着密不可分的联系,所以我们要有意识地、主动地联系所学知识,建立材料信息与所学知识的内在关联。在这个过程中,要建立“问题一材料一教材”三者的联系,调动相关的历史学科知识,确保每一个问题都能对应所学知识点。

4.答: 即规范答题。要注意以下几个问题:

(1)问什么答什么:紧扣题意,论从史出。做到答案与材料相统一,坚持“问什么答什么”不要画蛇添足;

(2)在书写工整的基础上要做到四化:

①序号化:序号明确、点数清晰;

②段落化:一句一段、短句呈现;

③层次化:分层作答、思路清晰;

④要点化:围绕问题、要点突出。

在中国共产党长期的革命实践中,不同历史时期,诞生了不同的革命精神,积淀了中华民族伟大复兴的精神财富。阅读材料,回答问题。

材料一 “红船精神”昭示我们“船载千钧、掌舵一人”,不忘初心使命,必须始终坚持中国共产党的领导。一船红中国,万众跟党走。自从有了中国共产党,中国革命的面目焕然一新,久经磨难的中华民族有了主心骨。-摘编自张兵《弘扬“红船精神”不忘初心使命》

(1)根据材料一并结合所学,简析“自从有了中国共产党,中国革命的面目焕然一新”“新”体现在哪里 (4分)

答:体现: ①中国共产党第一次提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领,为中国人民指出了明确的斗争目标(或有了新的奋斗目标:实现共产主义);②发动工农群众开展革命斗争,在中国掀起了第一个工人运动高潮;③有了新的领导核心--中国共产党;④有了新的指导思想--马克思主义

材料二 敢闯新路也是井冈山精神的核心。中国这样一个政治、经济发展极不平衡的落后大国革命的道路怎么走 没有现成的答案……毛泽东在悉心研究中国国情的基础上,摒弃了“城市中心论”,从中国革命的实际出发,创造性地提出了“上山”的思想、做“革命山大王”的思想、建立“军事大本营”的思想……--摘编自孙伟《让井冈山精神放射出新的时代光芒》

(2)根据材料二,指出毛泽东依据中国怎么样的实际情况摒弃“城市中心论”。结合所学知识指出此后中共闯出了一条怎样的革命道路。(2分)

答: 实际情况:中国是一个政治、经济发展极不平衡的落后大国。

道路:开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。(或者答井冈山道路;工农武装割据等)

材料三 长征路上,红军所到之处,不仅纪律严明、秋毫无犯,而且开仓济贫,帮助群众废除苛捐杂税,使群众深切感受到共产党好、红军好。在党和红军的感召下,人民群众自发地起来做革命队伍的“靠山”,积极支援和协助红军作战,不少民众还参加了红军队伍。在人民群众的衷心拥护和大力支持下,党和红军构筑起坚不可摧的御敌长城,胜利完成了战略转移。--摘编自赵周贤、刘光明《弘扬伟大的长征精神》

(3)根据材料三,概括红军胜利完成“战略转移”的原因,分析“胜利完成略转移”对中国革命的意义。(4分)

答:原因: ①红军纪律严明,帮助群众;

②人民群众拥护和支持红军

意义: ①保存了党和红军的基干力量;

②使中国革命转危为安。

材料四

延安时期,我们党领导根据地军民在极其艰苦的条件下,用双手和锄头开展了“自己动手、丰衣足食”的大生产运动,克服了一个又一个困难;用小米加步枪打败了强大的敌人,取得了一个又一个胜利,根本原因是延安的党员干部形成了自力更生、艰苦奋斗的工作作风,保持了积极向上的精神状态和坚韧不拔的政治本色。--摘编自《延安精神是值得永远弘扬的革命精神》

(4)根据材料四,概括延安精神的内涵。(4分)

答:内涵: 自力更生、艰苦奋斗、积极向上、坚韧不拔等。

三、历史小论文

历史小论文,集论述、论证和评析于一体,作为一种训练题型,能较全面地考查《考试说明》中规定的各项能力,具有高效率地帮助学生加强思维训练的重要作用。

题目类型

①给出材料型:根据给出材料,结合所学知识提炼观点并进行

论述【材料予以提示]

②关键词类型:从材料中选择三个关键词,提炼一个主题,并

简要阐释【注意选择同类关键词]

③图文类型:结合以上材料,围绕其主题提炼一个观点并加以

论述【注意图片中的文字或图标]

④图表类型:选择表中两个及以上相互关联的事件,结合所学

自拟一个观点并加以描述【一般图表为时间+时间]

(1)要求不超出答题区域,卷面字数要求是120-150字。

(2)分层次划等第给分。评定标准为:基本观点正确、全面,基本史实准确,能说明其提出的观点。

(3)史论结合,论证逻辑严谨。 (4)文字表达简洁流畅,条理清楚。

解题技巧

1.浏览材料,找关键词,明确观点。

很多学生,在提炼观点时没有根据题意,导致跑题而失分,十分可惜。由于题干中的观点并不全面,我们不能完全获悉,因此,就必须要阅读材料,找出关键词。何为“关键词”?那就是材料中的主体或者是围绕的中心,它反映了材料的主要意思和要旨。一般而言,要把题干中的问题带到材料中去阅读,当然,如果材料太长,我们还要学会分层处理,关键词一般应该是出现的频率比较高的字眼。找出关键词,明确观点,也就完成了该题的第一步。

2.联系知识,罗列论据,安排结构。

一般来讲,高考试题中的小论文题的材料不会是生僻冷门的,应该是我们比较熟悉的内容,换言之,是我们学生比较有话写之类题目。要不然,就失去了考查的意义,也不利于高考的选拔。

3.下笔成文,讲究格式,史论结合。

所谓“万事开头难”,写论文也不例外,因此一定要下定决心,写好开头。有些学生写的开头很长,但观点始终没有明确,有点含含糊糊的味道,这是不行的。其实开头不要写得太多,就是开门见山,观点是什么就写什么。同时,一定要讲究格式。在高考评分中对论文的结构是要计分的,这就要求考生应该在论文中分段,突出结构。如果单列政治、经济、思想原因的话,最好也将它分开写,这样显得有层次结构。另外,史论结合要求学生史中有论,论从史出。一定要使用历史学科语言,切忌口头语。单纯的史实堆砌,或者是整篇的论述,都是不能得高分的。

答题思路

1.阅读审题:可先看问题后读材料,再审题目中特别强调的要求。这样做即可克服阅读的盲目性,节约时间,还能保证论文不会游离主题。可是,在实际考试中偏离主题的论文大有人在。要有自己的思考,写成流水帐。

2.确立主题:对于史论题,由于题干题目已经提供,只要略加改造即可。改造的思路是,让观点明确即可。

3.草拟小标题:材料式的小标题(分论点)可以从材料中归纳提出,小标题不宜太多,否则变成罗列史实的帐单了。

4、撰写成文:正文结构需要具备四要素:论点、论据、论证、结论。

A.论点是论文阐述的具体观点,相当于文章的主题和小标题,要明确、简练、不能含糊费解。

B.论据服务于论点,一般用题目所给材料,相关历史事实或自己的拓展性思考来说明论点;

C.论证是用理论(文明史理论)做指导,选取典型的事例或运用严密的逻辑分析来阐述和证明论点。

D.结论是对全文进行扼要概括或总结。

①给出材料型:【材料予以提示]

材料 中国人认为,甲午中日战争是中国近代史上的重大转折点。

这次战争迫使清政府签订一种要求改革和进步的觉了《马关条约》,激起了全国的悲愤和抗议,激发了全民族的觉醒醒、富强意识的觉醒、爱国主义和自救的觉醒。3年以后,发生了成成变法;5年以后,发生了义和团运动;16年以后发生了辛亥革命。--摘编自《甲午战争深刻影响世界历史》

根据材料并结合所学知识,提炼一个观点并加以论述。

观点:甲午中日战争是中国近代史上的重大转折点。

论述:甲午中日战争后,清政府被迫签订《马关条约》,民族危机空前严重,民族意识逐步觉醒,康有为等资产阶级维新派掀起了维新变法运动,主张学习西方政治制度来挽救民族危亡,是中国近代政治民主化的开端。同时清政府为了筹集战争赔款,放宽了对民间设厂的限制,为民族工业的初步发展创造了条件。民族工业的发展进一步壮大了民族资产阶级,为戊成变法的兴起和之后辛亥革命的爆发奠定了阶级基础。

结论:甲午中日战争促进了中国社会的转型,使中国近代史发生了重大转折点。

②关键词类型:注意选择同类关键词]

材料 下图为“19世纪末20世纪初的中国”关键词。

请从材料中任选三个关键词,提炼一个主题并对该主题进行简要阐释。

甲午战争 维新变法 扶清灭洋 实业救国 放宽设厂 三民主义 民主科学 五四运动 短暂春天

关键词:维新变法、三民主义、民主科学

主题:近代思想解放潮流。

阐释:19世纪末,随着民族资本主义经济的发展和民族危机的不断加深,为救亡图存,资产阶级维新派进行维新变法,激发了民众的爱国意识,促进了民族意识的觉醒,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响;资产阶级革命派以三民主义为指导思想发动辛亥革命,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;1915年,先进知识分子以“民主”“科学”为旗号,掀起了新文化运动,打开了遏制新思想涌流

的闸门,掀起了一股思想解放的潮流,推动了我国思想近代化进程。

图文类型:【注意图片中的文字或图标]

材料

阅读材料围绕其主题拟定一个观点,并结合所学加以论述

观点:民主取代专制是历史发展的潮流。

论述:辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。辛亥革命后成立的南京临时政府是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果,表明民主成为不可阻挡的历史潮流。1912年2月12日,在世凯软硬兼施的逼迫下,宣统帝下诏退位,清朝200多年的专制统治结束。

结论:专制集权阻挡不到民主共和的潮流,中华民国的创建具有时代的进步性,在历史上起到举足轻重的作用。

事件:太平天国运动、戊成变法、义和团运动

观点:列强的入侵引起了近代中国人民的抗争和近代化的探索。

论述:鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机严重,以洪秀全为代表的农民阶级掀起了太平天国运动,沉重打击了清政府的统治和外国侵略的势力。甲午中日战争后,中国半殖民地化程度大大加深,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深,以康、梁为首的资产阶级维新派主张维新变法,实行君主立宪制,推动了中国的政治民主化进程;八国联军侵华战争时期农民阶级掀起了义和团运动,

粉碎了列强瓜分中国的迷梦,沉重打击了帝国主义侵略势力。

结论:由此可见,列强的侵略,激起了中国人民的反抗,推动用中国近代化的探索。

初中历史答题技巧

--以八上为例

选择题是历史考查基本类型之一,主要考查历史概念、历史事实、历史结论、阶段特征等内容,分别考查学生的记忆能力、阅读能力、获取利用信息及归纳、比较、概况、分析能力。

一、选择题

二、类型题解题技巧

①文字材料型选择题 :类似材料题,主要有两种形式(题干中引入文字材料,根据文字材料判断;选项为材料,对比选项与题干判断)

第一步:定时空 阅读题干,确定历史现象、历史事件及相关的历史背景

第二步:审立意 根据题干背景,联系相关历史现象和历史阶段特征,明确答题方向

第三步:抓关键 从题干材料提取有效信息,充分利用有效信息,弄清材料内容,包括相关人物事件

第四步:析选项 理清选项与题干的逻辑关系,找出符合题意要求的选项

1.1.1860年10月,英军随军牧师罗伯特 麦吉竟然这样写道:“一个也不留,一栋房屋也不剩,让这里再无宫殿的痕迹吧”。以上材料最有可能成为以下哪个事件的罪证( )

A.列强获得大额赔款 B.《北京条约》的签署

C.中国各项主权丧失殆尽 D.英法联军火烧圆明园

D

1.2.1859年,英、法代表进京交换《天津条约》批准文书,随带相当数量的海军,看见大沽口海河堵塞,责中国失信,并派船拔取防御设备,驻防大沽口的僧格林沁下令狙击。对此,清政府这样解释:倘使英、法各国代表的真意旨是在进京换约,何必随带重兵 海河既为中国领河,中国自有设防权。材料表明中国( )

A.半殖民地化程度加深 B.近代海防兴起

C.闭关自守进一步强化 D. 主权观念萌发

D

②表述型选择题:题干中常有“……是”“表现出”“反映出”“标志是”“开始于”“内容是”“性质是”“特点有”等表述。

第一步:定时空 阅读题干,找出历史事实、历史现象或历史人物反映的时空,界定答题范围

第二步:审立意 分析题目考查的历史知识点,把握答题方向

第三步:抓关键 抓住题干中的提示语、限定词

第四步:析选项 优选答题方法(直选法、排除法、推理法等),结合题干逐个分析选项是否符合史实和历史逻辑关系

2.1.“虽然这些人的思想和实践没有向政治改革继续前进,但他们确实充当了历史的不自觉的工具,为社会进步的部分质变和量变创造了条件。从这个意义上说,他们是中国近代化的先驱。”“这些人”应包括( )

A.李鸿章 B.康有为

C.章炳麟 D.孙中山

A

2.2.美国著名记者史沫特莱就西安事变结束时的局势发表评论说:“西安事变可能已经以一种地方性的失败告终了,却仍然是一次全国的胜利。一个统一的中国,虽然缓慢且伴有 剧痛,终于在渐渐诞生。”她所说的“统一”指的是( )

A. 国民政府实现了形式上的全国统一

B. 抗日民族统一战线正式形成

C. 蒋介石获释并重新执掌军政大权

D. 抗日民族统一战线初步形成

D

第一步:定时空 读题干、图名和设问,看题目反映出的时间、空间,界定答题范围

第二步:审立意 找出地图反映的中心问题,确定答题方向

第三步:抓关键 细读地图,抓住图名、图例、图片等关键信息(时间、地点、路线、方位等)联系相关历史事件、历史史实

第四步:析选项 仔细斟酌,准确作答,将获取信息与所学知识结合,对比选项筛选

③地图类选择题:常以文字+地图的形式出现,历史地图一般有战争形势图、布局图、疆域图、分布图、交通线路图、经济分布图等。

3.1. (2021.河南六市3月联合检测)右面是中国近代某一时期的形势图。对该形势图解读正确的是,当时中国( )

A.民族意识的初步觉醒

B.民族矛盾成为主要矛盾

C.民主革命的迅速发展

D.国民革命的社会基础形成

B

3.2.(2020 天津)在中国工农红军长征途中,中共中央召开的一次重要会议,开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。这次会议召开的地点位于如图中的( )

A.① B.②

C.③ D.④

B

④图表型选择题:一般以统计图、柱状图、折线图、饼状图、坐标曲线图等出现。

第一步:定时空 抓住题干中的有效信息、表头或图标所反映的时间、空间,界定答题范围

第二步:审立意 找出图表反映的中心问题,确定答题方向

第三步:抓关键 观察图表趋势比较差异,注意在数字比较中发现某一阶段的变化、波动起伏、总体变化趋势等,纵向看趋势,横向找差异

第四步:析选项 斟酌选项,用史实排除干扰项

4.1.(2023·四川攀枝花·统考中考真题)图1为甲午中日战争后中国赔款数额与中日政府年财政收入对比示意图。据此可知( )

C

A.日本割占了辽东半岛

B.中日经济差距急剧缩小

C.清政府财政负担加重

D.日本开始推行对外扩张

4.2.(2023·江苏苏州·统考中考真题)右表反映1923-1926年江苏地区中共党组织的发展情况。这从一个方面说明( )

A.国民革命推动了地方党组织的发展

B.北伐推翻了北洋军阀的统治

C.社会安定促进了人民政治觉悟提高

D.中共开始独立领导武装斗争

A

解题技巧

1.审题: 争取读懂材料

①圈画关键信息(时间、人物、地点、事件、转折关键词等)

②明确考查范围,进一步明确考查具体知识点

2.分析:分析选项与题干的关系

①是否符合历史史实,表述正确与否(谨防张冠李戴、无中生有)

②是否符合题干要求(有的选项说法正确,但不符合题干要求)

③是否符合题干逻辑(选择符合题干逻辑的选项)

.3.技巧:运用技巧,缩小选择范围

①优先关注题干中的数字 ②排除法

③绝对化表述基本为错误选项

④利用阶段特征判断(即是对某一历史时期的总体认识

二、非选择题

非选择题考查考生阅读理解材料的能力、提取信息并进行整合加工的能力、利用有效信息并结合所学知识对问题进行说明解释的能力、对比分析归纳能力以及文字表达的能力。综合性强,占比重。

解答非选择题可分为四步:一审、二读、三联、四答。

1.审: 即审问题,主要是审问题的四语和分值。

(1)审限定语:根据材料或结合所学知识,界定答案来源;时间、空间、条件、程度、角度等,界定答题范围;

(2)审提示语:题干中的指出、说明、归纳、概括、分析、比较、评价等;

(3)审中心词:题干的中心内容(即主体内容),一般位于答项语的前面;

(4)审提问项:即原因、表现、措施、结果、影响、异同、特点、性质、意义等;

(5)审分值:中考一般都是2分一点,个别情况下(如果小题分值出现单分)会出现1分个点,根据分值确定答案要写几个小点。在审题时最好用笔把限制条件、求答项等画上记号,以防答题时出现遗漏或疏忽。

2.读: 即读材料。要带着设问认真阅读材料,提取与设问有关的信息,理清材料之间的关系,明确主题不要纠缠于个别字、词。

(1)先读材料的提示性文字(多在料的开头和料出处(多注在料尾),文材料先读材料出处,图片、图表、表格材料先读题目;

(2)读正文,先判断该段材料所反映的历史事件、核心思想或作者观点(注意找出中心句);

(3)带着问题重点阅读,划出与问题有关的联结点。

3.联:找问题和教材的联系点。

“材料在书外,答案在书内”,现在非选择题的材料基本上都是新的材料,但它必定和教材的主干知识有着密不可分的联系,所以我们要有意识地、主动地联系所学知识,建立材料信息与所学知识的内在关联。在这个过程中,要建立“问题一材料一教材”三者的联系,调动相关的历史学科知识,确保每一个问题都能对应所学知识点。

4.答: 即规范答题。要注意以下几个问题:

(1)问什么答什么:紧扣题意,论从史出。做到答案与材料相统一,坚持“问什么答什么”不要画蛇添足;

(2)在书写工整的基础上要做到四化:

①序号化:序号明确、点数清晰;

②段落化:一句一段、短句呈现;

③层次化:分层作答、思路清晰;

④要点化:围绕问题、要点突出。

在中国共产党长期的革命实践中,不同历史时期,诞生了不同的革命精神,积淀了中华民族伟大复兴的精神财富。阅读材料,回答问题。

材料一 “红船精神”昭示我们“船载千钧、掌舵一人”,不忘初心使命,必须始终坚持中国共产党的领导。一船红中国,万众跟党走。自从有了中国共产党,中国革命的面目焕然一新,久经磨难的中华民族有了主心骨。-摘编自张兵《弘扬“红船精神”不忘初心使命》

(1)根据材料一并结合所学,简析“自从有了中国共产党,中国革命的面目焕然一新”“新”体现在哪里 (4分)

答:体现: ①中国共产党第一次提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领,为中国人民指出了明确的斗争目标(或有了新的奋斗目标:实现共产主义);②发动工农群众开展革命斗争,在中国掀起了第一个工人运动高潮;③有了新的领导核心--中国共产党;④有了新的指导思想--马克思主义

材料二 敢闯新路也是井冈山精神的核心。中国这样一个政治、经济发展极不平衡的落后大国革命的道路怎么走 没有现成的答案……毛泽东在悉心研究中国国情的基础上,摒弃了“城市中心论”,从中国革命的实际出发,创造性地提出了“上山”的思想、做“革命山大王”的思想、建立“军事大本营”的思想……--摘编自孙伟《让井冈山精神放射出新的时代光芒》

(2)根据材料二,指出毛泽东依据中国怎么样的实际情况摒弃“城市中心论”。结合所学知识指出此后中共闯出了一条怎样的革命道路。(2分)

答: 实际情况:中国是一个政治、经济发展极不平衡的落后大国。

道路:开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。(或者答井冈山道路;工农武装割据等)

材料三 长征路上,红军所到之处,不仅纪律严明、秋毫无犯,而且开仓济贫,帮助群众废除苛捐杂税,使群众深切感受到共产党好、红军好。在党和红军的感召下,人民群众自发地起来做革命队伍的“靠山”,积极支援和协助红军作战,不少民众还参加了红军队伍。在人民群众的衷心拥护和大力支持下,党和红军构筑起坚不可摧的御敌长城,胜利完成了战略转移。--摘编自赵周贤、刘光明《弘扬伟大的长征精神》

(3)根据材料三,概括红军胜利完成“战略转移”的原因,分析“胜利完成略转移”对中国革命的意义。(4分)

答:原因: ①红军纪律严明,帮助群众;

②人民群众拥护和支持红军

意义: ①保存了党和红军的基干力量;

②使中国革命转危为安。

材料四

延安时期,我们党领导根据地军民在极其艰苦的条件下,用双手和锄头开展了“自己动手、丰衣足食”的大生产运动,克服了一个又一个困难;用小米加步枪打败了强大的敌人,取得了一个又一个胜利,根本原因是延安的党员干部形成了自力更生、艰苦奋斗的工作作风,保持了积极向上的精神状态和坚韧不拔的政治本色。--摘编自《延安精神是值得永远弘扬的革命精神》

(4)根据材料四,概括延安精神的内涵。(4分)

答:内涵: 自力更生、艰苦奋斗、积极向上、坚韧不拔等。

三、历史小论文

历史小论文,集论述、论证和评析于一体,作为一种训练题型,能较全面地考查《考试说明》中规定的各项能力,具有高效率地帮助学生加强思维训练的重要作用。

题目类型

①给出材料型:根据给出材料,结合所学知识提炼观点并进行

论述【材料予以提示]

②关键词类型:从材料中选择三个关键词,提炼一个主题,并

简要阐释【注意选择同类关键词]

③图文类型:结合以上材料,围绕其主题提炼一个观点并加以

论述【注意图片中的文字或图标]

④图表类型:选择表中两个及以上相互关联的事件,结合所学

自拟一个观点并加以描述【一般图表为时间+时间]

(1)要求不超出答题区域,卷面字数要求是120-150字。

(2)分层次划等第给分。评定标准为:基本观点正确、全面,基本史实准确,能说明其提出的观点。

(3)史论结合,论证逻辑严谨。 (4)文字表达简洁流畅,条理清楚。

解题技巧

1.浏览材料,找关键词,明确观点。

很多学生,在提炼观点时没有根据题意,导致跑题而失分,十分可惜。由于题干中的观点并不全面,我们不能完全获悉,因此,就必须要阅读材料,找出关键词。何为“关键词”?那就是材料中的主体或者是围绕的中心,它反映了材料的主要意思和要旨。一般而言,要把题干中的问题带到材料中去阅读,当然,如果材料太长,我们还要学会分层处理,关键词一般应该是出现的频率比较高的字眼。找出关键词,明确观点,也就完成了该题的第一步。

2.联系知识,罗列论据,安排结构。

一般来讲,高考试题中的小论文题的材料不会是生僻冷门的,应该是我们比较熟悉的内容,换言之,是我们学生比较有话写之类题目。要不然,就失去了考查的意义,也不利于高考的选拔。

3.下笔成文,讲究格式,史论结合。

所谓“万事开头难”,写论文也不例外,因此一定要下定决心,写好开头。有些学生写的开头很长,但观点始终没有明确,有点含含糊糊的味道,这是不行的。其实开头不要写得太多,就是开门见山,观点是什么就写什么。同时,一定要讲究格式。在高考评分中对论文的结构是要计分的,这就要求考生应该在论文中分段,突出结构。如果单列政治、经济、思想原因的话,最好也将它分开写,这样显得有层次结构。另外,史论结合要求学生史中有论,论从史出。一定要使用历史学科语言,切忌口头语。单纯的史实堆砌,或者是整篇的论述,都是不能得高分的。

答题思路

1.阅读审题:可先看问题后读材料,再审题目中特别强调的要求。这样做即可克服阅读的盲目性,节约时间,还能保证论文不会游离主题。可是,在实际考试中偏离主题的论文大有人在。要有自己的思考,写成流水帐。

2.确立主题:对于史论题,由于题干题目已经提供,只要略加改造即可。改造的思路是,让观点明确即可。

3.草拟小标题:材料式的小标题(分论点)可以从材料中归纳提出,小标题不宜太多,否则变成罗列史实的帐单了。

4、撰写成文:正文结构需要具备四要素:论点、论据、论证、结论。

A.论点是论文阐述的具体观点,相当于文章的主题和小标题,要明确、简练、不能含糊费解。

B.论据服务于论点,一般用题目所给材料,相关历史事实或自己的拓展性思考来说明论点;

C.论证是用理论(文明史理论)做指导,选取典型的事例或运用严密的逻辑分析来阐述和证明论点。

D.结论是对全文进行扼要概括或总结。

①给出材料型:【材料予以提示]

材料 中国人认为,甲午中日战争是中国近代史上的重大转折点。

这次战争迫使清政府签订一种要求改革和进步的觉了《马关条约》,激起了全国的悲愤和抗议,激发了全民族的觉醒醒、富强意识的觉醒、爱国主义和自救的觉醒。3年以后,发生了成成变法;5年以后,发生了义和团运动;16年以后发生了辛亥革命。--摘编自《甲午战争深刻影响世界历史》

根据材料并结合所学知识,提炼一个观点并加以论述。

观点:甲午中日战争是中国近代史上的重大转折点。

论述:甲午中日战争后,清政府被迫签订《马关条约》,民族危机空前严重,民族意识逐步觉醒,康有为等资产阶级维新派掀起了维新变法运动,主张学习西方政治制度来挽救民族危亡,是中国近代政治民主化的开端。同时清政府为了筹集战争赔款,放宽了对民间设厂的限制,为民族工业的初步发展创造了条件。民族工业的发展进一步壮大了民族资产阶级,为戊成变法的兴起和之后辛亥革命的爆发奠定了阶级基础。

结论:甲午中日战争促进了中国社会的转型,使中国近代史发生了重大转折点。

②关键词类型:注意选择同类关键词]

材料 下图为“19世纪末20世纪初的中国”关键词。

请从材料中任选三个关键词,提炼一个主题并对该主题进行简要阐释。

甲午战争 维新变法 扶清灭洋 实业救国 放宽设厂 三民主义 民主科学 五四运动 短暂春天

关键词:维新变法、三民主义、民主科学

主题:近代思想解放潮流。

阐释:19世纪末,随着民族资本主义经济的发展和民族危机的不断加深,为救亡图存,资产阶级维新派进行维新变法,激发了民众的爱国意识,促进了民族意识的觉醒,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响;资产阶级革命派以三民主义为指导思想发动辛亥革命,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;1915年,先进知识分子以“民主”“科学”为旗号,掀起了新文化运动,打开了遏制新思想涌流

的闸门,掀起了一股思想解放的潮流,推动了我国思想近代化进程。

图文类型:【注意图片中的文字或图标]

材料

阅读材料围绕其主题拟定一个观点,并结合所学加以论述

观点:民主取代专制是历史发展的潮流。

论述:辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。辛亥革命后成立的南京临时政府是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果,表明民主成为不可阻挡的历史潮流。1912年2月12日,在世凯软硬兼施的逼迫下,宣统帝下诏退位,清朝200多年的专制统治结束。

结论:专制集权阻挡不到民主共和的潮流,中华民国的创建具有时代的进步性,在历史上起到举足轻重的作用。

事件:太平天国运动、戊成变法、义和团运动

观点:列强的入侵引起了近代中国人民的抗争和近代化的探索。

论述:鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机严重,以洪秀全为代表的农民阶级掀起了太平天国运动,沉重打击了清政府的统治和外国侵略的势力。甲午中日战争后,中国半殖民地化程度大大加深,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深,以康、梁为首的资产阶级维新派主张维新变法,实行君主立宪制,推动了中国的政治民主化进程;八国联军侵华战争时期农民阶级掀起了义和团运动,

粉碎了列强瓜分中国的迷梦,沉重打击了帝国主义侵略势力。

结论:由此可见,列强的侵略,激起了中国人民的反抗,推动用中国近代化的探索。

同课章节目录