陕西省2016中考语文3月研讨会课件:关注说明变化,寻找突破路径(共85张PPT)

文档属性

| 名称 | 陕西省2016中考语文3月研讨会课件:关注说明变化,寻找突破路径(共85张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 76.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-04 12:33:48 | ||

图片预览

文档简介

课件85张PPT。关注说明变化 找准突破路径

关注说明变化变化一:

【命题依据】以中华人民共和国教育部制定的《义务教育语文课程标准(2011年版)》为依据,并参照我省课改实验区毕业年级所使用的各种版本的语文教材和教学实际以及学生的认知水平命题。

变化二:

词语表名称由“我省所使用的教材中涉及的常用字词”变为“重点考查的常用字词”,具体内容未发生变化,原因是人教版教材发生变动、苏教版教材未变动,以及教育部统编教材即将使用。

变化三:

《课程标准(2011年版)》推荐背诵的优秀诗文篇目,较《课程标准(实验稿)》推荐背诵的优秀诗文篇目变化:14篇。

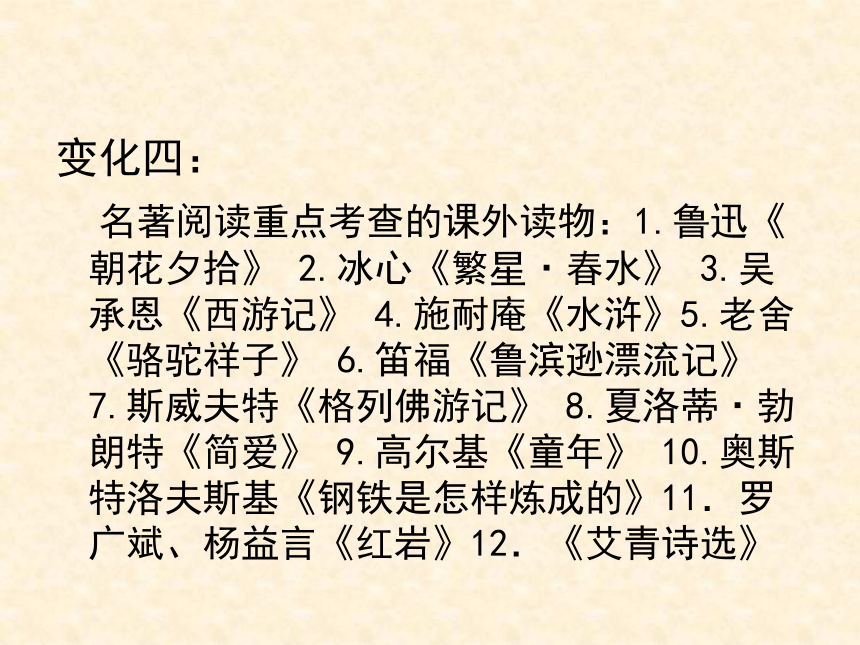

变化四:

名著阅读重点考查的课外读物:1.鲁迅《朝花夕拾》 2.冰心《繁星·春水》 3.吴承恩《西游记》 4.施耐庵《水浒》5.老舍《骆驼祥子》 6.笛福《鲁滨逊漂流记》 7.斯威夫特《格列佛游记》 8.夏洛蒂·勃朗特《简爱》 9.高尔基《童年》 10.奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》11.罗广斌、杨益言《红岩》12.《艾青诗选》

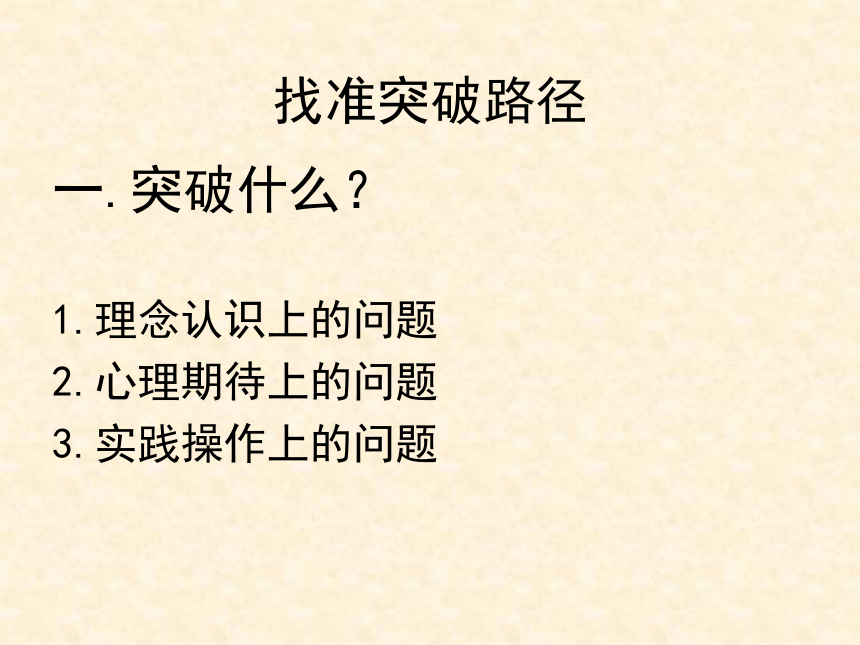

找准突破路径一.突破什么?

1.理念认识上的问题

2.心理期待上的问题

3.实践操作上的问题1.理念认识上的问题(1)教学、学习、考试的关系

(2)课标、考纲、教材的关系

(3)知识、能力、素养的关系

(4)情感、态度、价值观与考试的关系

2.心理期待上的问题3.实践操作上的问题 二.怎样突破?

1.关注考纲变化 6.解决学生问题

2.深化命题研究 7.注意行为矫正

3.认真落实双基 8.借助活动促进

4.搁置疑难问题 9.调整训练方式

5.重视课本价值 10.发挥模考作用

1.关注考纲变化2.深化命题研究(2015年)3.请从所给的三个词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。(2分)

(1)校训根植于传统文化,是学校精神的凝练表达。校训中传递的价值信念,契合(结合 契合 融合)着中华民族优秀传统文化和时代精神。

(2)陕西作为古丝绸之路起点和丝绸之路经济带新起点,在“一带一路”建设中的文化优势明显,文化先行责无旁贷(不言而喻 无懈可击 责无旁贷),必须抢抓机遇、积极作为。

(2015年)5.阅读语段,按要求完成下面的题目。(3分)

①接受帮助是成长的便捷之路。②玉不琢,不成器。③?????是金子,?????要经过开采、筛洗、熔炼、提纯,才能闪闪发光。④少年儿童的成长过程,就好像?????、????的过程。⑤想成长得好,就要接受老师、家长、同伴的帮助。⑥哪些帮助你的人就想好的玉石工匠,用他们的智慧呵护你的成长之路。(1)?请提取第①句的主干,并写在下面的横线上。(1分)

?接受帮助是便捷之路。或:接受帮助是路。

(2)?请给第③句补上一组恰当的关联词语,并写在下面的横线上。(1分)

即使(或:即便、即或、就算、哪怕、纵然、纵使) 也

(3)?请将下面的语句分别填写在第④句的横线上。(只填序号)(1分) A B

A.陋石变美玉?????????B.金子发出光芒

语文综合性学习考查的内容

(1)考查综合能力。

(2)考查语文能力。

(3)考查学习过程。

(4)考查思维品质。

(5)考查思想水平。

语文综合性学习考查的原则

(1)模拟性和真实性的统一

(2)有限性和核心性的统一

(3)综合性和语文性的统一

(4)探究性和基础性的统一

(5)过程性和实践性的统一

(6)生活性和人文性的统一

(7)开放性和科学性的统一综合性学习

(2015年)7.请你参加以“文明着装 传承美德“为主题的综合性学习活动。(7分)

〔活动一:知“服之美”〕请将下面的句子正确、规范、工整地抄写在田字格里。(1分)

礼仪之大,谓之夏;章服之美,谓之华。

〔活动二:明“服之仪”?〕仔细阅读下面的表格,回答下面的问题。(2分)

对中学生着装取向的认可度的调查统计表

在对“中学生着装取向的认可度”方面,学生与老师有什么不同?请简要概括。

〔活动四:传“服之道”〕请在下面横线上,写一个含有“整洁”一词的句子,完成下面的宣传语。要求:根据已有句子特点及句末用韵特点补写。(2分)

自尊自爱重仪表,??????????????。

朴素自然是本色,端庄大方树风标。

女子淑雅有修养,男儿飒爽展英豪。

青春飞扬添活力,品格精神最重要。

说明文的考查

(2015年《游戏的功用》) 8.游戏具有哪些功用?请分条概括。

参考答案:(1)游戏有助于提高孩子的探索力、观察力和创造力。(2)游戏可以给年轻人带来自我满足和自我肯定。(3)游戏可以增添老年人的生活乐趣,还具有训练他们的反应能力、思考能力、和减轻他们精神压力的功用。

课标指向:“阅读说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息”“归纳内容要点”。

试题特点:本题重点考查学生归纳概括文中重要信息的能力。学生能在整体把握文意的基础上,从儿童、年轻人、老年人三个方面概括游戏的功用。设问方式和考查点与教材课后习题相近。

9.仔细阅读第⑤段,为“心流”下一个定义。

参考答案:“心流”是人在能力极限下进行工作时所达到的投入状态。

课标指向:“阅读说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息”“阅读科技作品,还应注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。”

试题特点:题干表述简洁、明了,对说明方法的考查方式比较新颖,旨在引导学生依据上下文提炼重点信息,理解和运用“下定义”这种说明方法。

(2013年《丰图义仓》)

8.依据文章相关内容,给第②段横线处补充一个恰当的词语,填写在下面的方框内。

课标指向:“搜集、筛选、提取并整合各类材料的信息”“归纳内容要点”。

试题特点:本题旨在引导学生在整体把握文意的基础上精读文章2、3段,准确理解说明对象的特征。重点考查学生归纳概括文中重要信息的能力。

参考答案:选址9.下面这个句子是从第④段中抽取出来的,它应放在【A】【B】【C】三处中的【 】处。

外城西北角有砖砌走廊,是粮仓管理人员通往对面大寨子住宅区的通道。

课标指向:“在通读文章的基础上,理清思路,理解文章主要内容。”“理解重要词语和句子在具体语境中的意义和作用。”

试题特点:本题旨在引导学生准确把握丰图义仓的整体布局,根据逻辑顺序理清思路、分清主次,让句子准确归位,考查学生把握说明文语言的连贯衔接能力。

2009年《我国的太空植物》

10.下列表述与原文意思相符的一项是

2010年《秦岭》

11.下列表述与原文相符的一项是

2011年《古蜀栈道》2012年《丝路织锦》

11. 下列表述与原文内容相符的一项是

2013年《丰图义仓》

11.下列表述,符合原文内容的一项是

2014年《中国珠算》2015年《游戏的功用》

11.下列对原文有关内容的概括与分析,正确的一项是文学作品的阅读方式经历了三次变革:

第一次是“指向作者”,着重探究作者的观点态度,并以作者的态度来决定作品的思想意义。

第二次是“指向作品”,强调一切解释必须以作品的本身作为依据,在语文教学的实践中,主要以字词句篇的意义理解与训练来提高学生阅读能力。

第三次是“指向读者”,强调每一个读者的解读权利。每一位读者都是根据自己的阅读经验和情感经历来体验作品的一切的。

文学作品阅读的考查

★指向作品(文本)的解读

①理解重要词语和句子在具体语境中的意义和作用。

②筛选、提取、整合文中重要信息。

③理清文章思路,整体把握文意。

④归纳内容要点,概括中心意思。

★指向作者和指向读者的阅读

⑤分析概括作者在文中的观点、态度。

⑥欣赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

⑦准确地评价语言材料的思想内容和作者的情感态度,发掘其内在价值。

⑧结合自身体验,对语言材料提出自己的看法,发现和探究问题。

(2015年《父亲二十年前的叮嘱》) 13.结合上下文,说说第②段画线句子中“冰凉的酸”的深意。

课标指向:“体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。”“品味作品中富于表现力的语言。”

试题特点:考查短语在句子中的深意,其实也是对学生深入阅读文本能力的一种考查。本题旨在考查学生结合上下文,推敲体味 “冰凉的酸”的深刻含意,其重心在“酸”字。

参考答案:透过雪花落在鼻尖上融化后的感觉,含蓄地写出了“我”看到父亲如此艰辛后的酸楚和感愧。(2013年《又见姑姑笑颜》)12.请找出既照应第①段又交代了主要事件的句子,写在下面的横线上。

课标指向:“理清文章思路,整体把握文意。”

“筛选、提取、整合文中重要信息。”“理解主要句子在具体语境中的意义和作用。”

试题特点:本题旨在引导学生整体把握文意,理清文章思路。重点考查学生筛选、提取文中重要信息,准确把握主要事件的能力。另外,还考查了准确抄写能力。选取的切入点虽小,却能帮助学生将叙述的主要事件和插叙的事件剥离开。这个问题的设置看似简单,实际上将复杂的文章内容清晰化,同时降低了其余题目审题的难度,便于学生理解文意。(2013年《又见姑姑笑颜》)15.由插叙的往事,可以看出姑姑是一个怎样的人?请简要分析。(6分)

课标指向:“欣赏文学作品的形象”“对作品中感人的形象,能说出自己体验”“筛选、提取、整合文中重要信息”。

试题特点:本题切入点虽小,但却是对文章内容的整体把握,通过对“姑姑”这个主要人物的形象分析解读,揭示了文章的主题。重点考查了学生全面准确把握人物形象的能力。

(2010年《秦腔吼起来》)16.仔细阅读小说的结尾,回答后面的问题。(5分)

(1)“另外一个自己”是什么样的?请简要概括。

(2)你认为香伶的女儿会不会成为“另外一个自己”?请结合小说内容,说说你的观点和理由。

课标指向:(1)“欣赏文学作品的形象、语言和表达技巧。”“对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验。”(2)“欣赏文学作品,能有自己的情感体验” “结合自身体验,对语言材料提出自己的看法、发现和探究问题。”“从中获得对自然、社会、人生的有益启示。”试题特点:(1)本题旨在引导学生准确把握文学作品中的人物形象,重点考查学生结合文章内容欣赏、概括人物形象的能力。(2)本题旨在引导学生结合小说内容,联系文化背景和自身体验,对语言材料提出自己的发现,看法,重点考查学生能联系文章内容和社会生活,探究问题并作出评价的能力。

参考答案:(1)热爱秦腔,执着,充满正义感。

(2)[示例一]会变成。香伶对秦腔的热爱、高尚的人格以及秦腔自身永恒的魅力都会影响女儿,让她走上秦腔艺术之路。[示例二]不会变成。秦腔艺人的生活太艰辛,他们对艺术和人格的追求往往不被世俗社会所理解。在越来越功利化的社会,女儿不会变成“另外一个自己”。

文言文的考查

(2015年)17.解释下列句子中加点词的含义。(4分)

(1)非知其姓与名也 ( )

(2)千不得百焉 ( )

(3)夫不具司马迁之志 ( )

(4)则几乎罔矣 ( )

课标指向:“阅读浅显的古代诗文。”“理解常见文言实词在文中的含义。”“能借助注释和工具书理解基本内容。”

(2013年)17.判断下列语句中加点词的解释是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”) (4分)

(1)晏子朝,乘弊车,驾驽马

朝:上朝 ( )

(2)臣得暖衣饱食

食:吃 ( )

(3)公使梁丘据遗之辂车乘马

遗:遗留 ( )

(4)公不说,趣召晏子

说:通“悦”,高兴 ( )

(2013年)18.下列各组句子中,加点词语的意义和用法全都相同的一组是( )

A.夫子之禄寡耶? 辍耕之垄上

B.弊车驽马以奉其身 无从致书以观

C.于臣足矣 皆以美于徐公

D.侈其衣服饮食而不顾其行者

朝而往,暮而归

课标指向:“了解常见文言虚词在文中的意义和用法。”“了解基本的语法知识,用来帮助理解课文中的语言难点。”

(2010年)19.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

燕王窃闻秦并赵,燕王使使者贺千金。

课标指向:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。”“用现代汉语准确翻译文中的重要句子。”

试题特点:考查文言语句的翻译。句中的关键词能回应教材,同时注重考查在具体语言环境中的推断能力,目的在于加强对学生迁移能力、推断能力和文言翻译能力的考查。

参考答案:燕王私下听说秦国兼并了赵国,就派遣我带着千金来祝贺。

评分说明:关键词为“窃”、“并”、“使”(第一个)。关键词翻译准确,得3分;句子意思明白通畅,得1分。共4分。

古典诗歌考查

2010年

农家望晴

【唐】 雍裕之

尝闻秦地西风雨,为问西风早晚回?

白发老农如鹤立,麦场高处望云开。

21.第三句运用比喻的修辞手法,有什么表达效果?(2分)

参考答案:“如鹤立”比喻白发老农持久、执着的站立姿态,形象地表现了他希望天晴的迫切心情。

课标指向:“欣赏诗文典型的形象特点和鲜明的语言特征以及常见的表达技巧。”“了解常见的修辞手法,体会它们在诗文中的表达效果。”“在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品味和审美情趣。”

试题特点:从写作技巧的角度命题,通过对写作技巧的把握和语言的领悟程度,一方面考查学生对诗歌的整体感知,另一方面考查学生从修辞角度鉴赏诗歌的能力。

(2015年) 小儿垂钓

[唐]胡令能

蓬头稚子学垂纶①,侧坐莓苔②草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

[注释] ①纶:钓丝,“垂纶”即垂钓。②莓苔:泛指贴在地面生长在阴湿地方的低等植物。这里是写小儿选取了一个僻静、利于垂钓的地方。

22.诗中“遥招手”者是谁?为何“遥招手”?(2分)

课标指向:“阅读浅显的古代诗文。”“分析概括诗文的思想内容和作者的观点、态度。”

试题特点:此题从诗歌具体内容设问,旨在考查学生能结合上下诗句,推断问答对象及原因的能力。

参考答案:第一问:垂钓儿童 或小儿

第二问:他怕答话声把鱼惊走。

中考作文存在的突出问题 对学生作文的具体要求 2009年:在我的世界里,一切都很美好

2010年:在这里

2011年:想看见你的笑

2013年:热情,让青春灿烂

2015年:我的老师3.认真落实双基考试说明提供的字词和背诵篇目

课标要求掌握的语法和修辞知识

教材涉及的相对重要的语文知识

落实考试说明各项语文能力要求课标附录中的语法修辞知识要点

一、词的分类:名词、动词、形容词、数词、代词、副词、介词、连词、助词、语气词、叹词。

二、 短语的结构:并列式、偏正式、主谓式、动宾式、补充式,

三、 单句的成分:主语、谓语、宾语、定语、状语、补语。

四、 复句(限于二重)的类型:并列复句、递进复句、选择复句、转折复句、因果复句、假设复句、条件复句。

五、 常见修辞格:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

积极修辞:比喻、拟人、夸张、排比、

对偶、反复、设问、反问……

(修辞格)

消极修辞:简明、连贯、得体

句式的变换和选择4.搁置疑难问题5.重视课本价值(2009年)《陕北的山》

13.比较阅读第⑤段和下面的语段,回答后面的问题。(任选一题)(3分)

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。(刘成章《安塞腰鼓》)

【A】陕北的山与“安塞腰鼓”给人哪些相似的感受?

参考答案:【A】陕北的山和“安塞腰鼓”均给人以雄壮、强劲、豪迈之感。

……沿江攒聚的怪石奇峰,峰峰都是瘦骨嶙峋的,却又那样玲珑剔透,千奇百怪,有的像大象在江边饮水,有的像天马腾空欲飞,随着你的想像,可以变幻成各种各样神奇的物件。(杨朔《画山绣水》)

【B】面对陕北的山和桂林的山,你的想像是否相同?为什么?

参考答案:【B】不同。因为陕北的山是雄壮的(磅礴的、强劲的),而桂林的山是瘦峭的(玲珑的),所以想像是不同的。

(2013年《又见姑姑笑颜》) 13.请简要概括“我”在文中所起的作用。(3分)

试题特点:本题旨在引导学生理解第一人称在文中的作用,重点考查学生对叙述角度的准确理解。设问有所创新,进一步加强了试题与课本的衔接。莫泊桑的《我的叔叔于勒》与都德的《最后一课》都采用了第一人称的写法,对第一人称的作用在课后练习题中有明确的解读,在设题时借鉴了课后练习题关于第一人称的设问角度,较好地实现了课内外知识的有机结合。

参考答案:(1)“我”是贯穿全文的线索人物。(2)“我”是事件的叙述者。(3)“我”是“山村”发展变化的见证者。

(2015年《父亲二十年前的叮嘱》)12.文中多次写到“风雪”。请说说设置这样的自然环境有何作用。

试题特点:本题旨在引导学生关注文学作品中的自然环境描写,理解自然环境在文中的作用。此题的设计,与教材相关篇目密切相连,如《芦花荡》《孤独之旅》等作品中的环境描写。学生作答时,可联系旧知,解答体味自然环境描写在文学作品中的感染力,理解其对于情节推动、气氛营造、人物形象塑造等所起的重要作用。

(2013年《又见姑姑笑颜》) 14.下面两段文字都是场面描写,却反映了不同的人情世态。请分别加以分析。(4分)

(1)当下众邻居有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有背了斗米来的,也有捉两只鸡来的。(吴敬梓《范进中举》)

(2)一时间,端菜的、添酒的、上茶的、道贺的、说笑的,鱼贯往来。

试题特点:本题旨在引导学生通过课内外比较阅读,品味富有表现力的语言,理解场面描写在具体语境中的作用。重点考查学生对语言材料所蕴含的情感态度的分析理解能力。

(2015年《父亲二十年前的叮嘱》)14.体会下面句子中加点词语的表达效果。

我从门缝看见那人在裤兜里掏来掏去,终于摸出一张皱巴巴的五元纸钞,然后把那沓毛票从我父亲手里抓过去,又把那张纸钞从门缝往外一扔,丢下一句话:“拿去吧!”

试题特点:此题是在课内所学的基础上设置的,如《范进中举》《故乡》《孔乙己》《社戏》《风筝》等,是课内知识和能力向课外的延伸。旨在考查学生品味文学作品中富有表现力的语言的能力及迁移运用能力。体会一系列动词的表达效果,对深刻认识作品中的人物形象、分析人物的心理有一定的作用。

(2015年)17.解释下列句子中加点词的含义。(4分)

(1)非知其姓与名也 ( )

(2)千不得百焉 ( )

(3)夫不具司马迁之志 ( )

(4)则几乎罔矣 ( )

试题特点:本题所涉及的这四个实词,都是课内常见或常用、且通过语言环境能做出明晰推断的词语。这四个实词的意思,均能在课内找到其相同用法:“其岸势犬牙差互,不可知其源”中的“知”(《小石潭记》);“俄而百千人大哭,百千儿哭,百千犬吠”中的“千”(《口技》);“罔不因势象形,各具情态”中的“具”(《核舟记》);“学而不思则罔”中的“罔”(《论语》)。在题型上和2014年保持一致,考查学生根据语境解释词义的能力。本题力图在课内外知识的有机结合上予以引导。(2013年)18.下列各组句子中,加点词语的意义和用法全都相同的一组是( )

A.夫子之禄寡耶? 辍耕之垄上

B.弊车驽马以奉其身 无从致书以观

C.于臣足矣 皆以美于徐公

D.侈其衣服饮食而不顾其行者

朝而往,暮而归

试题特点:本题重点考查学生对文言虚词的知识迁移能力。试题涉及四字八句,知识点覆盖面广。所选知识点看似有一定难度,但是提供的备选词及其用法均是常见的,且选句均来自课内重点学习篇目《陈涉世家》《送东阳马生序》《邹忌讽齐王纳谏》《醉翁亭记》。实际考查学生的理解与运用。本题也是力图在课内外知识的有机结合上予以引导,同时也提醒文言文教学要重视落实《课程标准》精神:“了解基本的语法知识,用来帮助理解课文中的语言难点”。试题用选择题的形式考查,利于客观公正的评价。

(2010年)22.在《农家望晴》和白居易的《观刈麦》中,两位诗人抒发的思想感情有什么相同点? (2分)

参考答案:都表达了对劳动者的深切同情 试题特点:从诗歌内容的角度命题。此题特别注重课内外的结合,很好地将课内和课外诗歌进行对比阅读。一方面考查学生是否理解所选诗歌内容,把握其思想感情;另一方面,结合课内诗歌,要求学生调动知识积累,活学活用,能准确比较分析两者的相同点,重点考查学生比较分析的能力。

(2013年)送李副使赴碛西①官军

[唐]岑参

火山六月应更热,赤亭②道口行人绝。

知君惯度祁连城③,岂能愁见轮台月。

脱鞍暂入酒家垆④,送君万里西击胡。

功名只向马上取,真是英雄一丈夫。

[注释] ①碛(qì)西:安西都护府。②赤亭:地名,在今新疆维吾尔自治区哈密县西南。③祁连城:地名,在今甘肃省张掖县西南。④酒家垆(lú):酒家。

22.有诗评说,此诗为送别中的“另类佳作”。你是否同意“另类”这种说法?请联系学过的诗句说明理由。(2分)

参考答案:

[示例一]同意。常见的送别诗多写离愁别绪,如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;而这首诗抒发却是劝勉友人建功立业的豪迈之情。所以这首诗颇显“另类”。

[示例二]不同意。送别诗中并不缺少此类乐观豪迈的作品,“海内存知己,天涯若比邻”就是证明,所以这首诗算不上“另类”。

试题特点:从诗歌内容感情基调的角度命

题,具有开放性和探究性。此题考查学生的辨析判断能力及联系已学知识印证观点的能力。引导学生注重日常积累和课内外知识的迁移,能够学以致用。本题力图在诗歌鉴赏的情感基调和课内外知识的有机结合上予以引导。

6.解决学生问题努力解决学生的问题而不是给学生增加问题

7.母亲节来临之际,多家媒体联合我省中小学校特别推出了“寻找最美妈妈”大型公益活动。请你参加这个活动,并完成下面的题目。( 7 分》

【活动一:悟“美”】 下面的宣传语中隐含着“最美妈妈”评选标准中的两个关键词,请将它们提取出来。(2 分)

在社会转型、价值体系重构的时代,“寻找最美妈妈”活动表达了社会对道德价值回归的期待,反映了时代对真善美的呼唤。

(1) (2)

学生答卷:没有从给定的材料中提炼关键词语,而是自己概括两个词语,如“无私奉献、乐于助人,真诚、善良,责任、爱心”等。

【活动二:鉴“美”】请在下面的横线上填写一个词语或短语表明你的观点,完成学校组织的相关调查。(1分)

(温馨提示:后面的活动均围绕你的观点展开。)

的妈妈最美

学生答卷:有的考生不理解什么是观点?在横线上填写一些修饰限定词,用“李龙、李翔、孟子、我、我们”等人名填写,用“天下、世界、中国、学校、生活中、心中”等填写。

送李副使赴碛西①官军

[唐]岑参

火山六月应更热,赤亭②道口行人绝。

知君惯度祁连城③,岂能愁见轮台月。

脱鞍暂入酒家垆④,送军万里西击胡。

功名只向马上取,真是英雄一丈夫。

21.诗歌首联写塞外酷热难耐、人迹罕至的恶劣环境,有什么作用?( 2 分)

第21题,大部分考生答不出要点,乱写一气,偏离诗歌主旨,如“写恶劣环境为下文做铺垫,突出不舍之情”,“总结全文,夸张手法、环境描写”,“文中的壮士应该是红军”,“起到渲染气氛的作用,突出了友人在边塞恶劣的生活场面”等。第14题“下面两段文字都是场面描写,却反映了不同的人情世态。请分别加以分析。

(1)当下众邻居有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有捉两只鸡来的。(吴敬梓《范进中举》)

(2)一时间,端菜的、添酒的、上茶的、道贺的、说笑的,鱼贯往来。”

学生答卷:对课内篇目内容理解偏差,对选自《范进中举》的场面描写,有的考生分析时答成“突出了乡亲们关系是多么友好”,“表现了邻居的大方,体现了各家人与人之间的那种和谐、友好的感情,更表现了人们热情的胸怀”,完全脱离了文本的内容。

2013年《丰图义仓》

11.下列表述,符合原文内容的一项是

2014年《中国珠算》2015年《游戏的功用》

11.下列对原文有关内容的概括与分析,正确的一项是写作创新靠什么?

生活积累

悲悯之心

理性思辨

新颖独到

7.注意行为矫正向“规范、规矩”要分

切忌投机取巧——所谓“技巧”害人害己

8.借助活动促进听写比赛

背诵比赛

演讲比赛

辩论比赛

作文比赛

学生讲题

……

要学会借助语文学习活动来提高复习效率9.调整训练方式

10.发挥模考作用让学生充分暴露问题

尽量解决学生的问题

研究讲评试卷的方法

发挥分数的激励作用

关注说明变化变化一:

【命题依据】以中华人民共和国教育部制定的《义务教育语文课程标准(2011年版)》为依据,并参照我省课改实验区毕业年级所使用的各种版本的语文教材和教学实际以及学生的认知水平命题。

变化二:

词语表名称由“我省所使用的教材中涉及的常用字词”变为“重点考查的常用字词”,具体内容未发生变化,原因是人教版教材发生变动、苏教版教材未变动,以及教育部统编教材即将使用。

变化三:

《课程标准(2011年版)》推荐背诵的优秀诗文篇目,较《课程标准(实验稿)》推荐背诵的优秀诗文篇目变化:14篇。

变化四:

名著阅读重点考查的课外读物:1.鲁迅《朝花夕拾》 2.冰心《繁星·春水》 3.吴承恩《西游记》 4.施耐庵《水浒》5.老舍《骆驼祥子》 6.笛福《鲁滨逊漂流记》 7.斯威夫特《格列佛游记》 8.夏洛蒂·勃朗特《简爱》 9.高尔基《童年》 10.奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》11.罗广斌、杨益言《红岩》12.《艾青诗选》

找准突破路径一.突破什么?

1.理念认识上的问题

2.心理期待上的问题

3.实践操作上的问题1.理念认识上的问题(1)教学、学习、考试的关系

(2)课标、考纲、教材的关系

(3)知识、能力、素养的关系

(4)情感、态度、价值观与考试的关系

2.心理期待上的问题3.实践操作上的问题 二.怎样突破?

1.关注考纲变化 6.解决学生问题

2.深化命题研究 7.注意行为矫正

3.认真落实双基 8.借助活动促进

4.搁置疑难问题 9.调整训练方式

5.重视课本价值 10.发挥模考作用

1.关注考纲变化2.深化命题研究(2015年)3.请从所给的三个词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。(2分)

(1)校训根植于传统文化,是学校精神的凝练表达。校训中传递的价值信念,契合(结合 契合 融合)着中华民族优秀传统文化和时代精神。

(2)陕西作为古丝绸之路起点和丝绸之路经济带新起点,在“一带一路”建设中的文化优势明显,文化先行责无旁贷(不言而喻 无懈可击 责无旁贷),必须抢抓机遇、积极作为。

(2015年)5.阅读语段,按要求完成下面的题目。(3分)

①接受帮助是成长的便捷之路。②玉不琢,不成器。③?????是金子,?????要经过开采、筛洗、熔炼、提纯,才能闪闪发光。④少年儿童的成长过程,就好像?????、????的过程。⑤想成长得好,就要接受老师、家长、同伴的帮助。⑥哪些帮助你的人就想好的玉石工匠,用他们的智慧呵护你的成长之路。(1)?请提取第①句的主干,并写在下面的横线上。(1分)

?接受帮助是便捷之路。或:接受帮助是路。

(2)?请给第③句补上一组恰当的关联词语,并写在下面的横线上。(1分)

即使(或:即便、即或、就算、哪怕、纵然、纵使) 也

(3)?请将下面的语句分别填写在第④句的横线上。(只填序号)(1分) A B

A.陋石变美玉?????????B.金子发出光芒

语文综合性学习考查的内容

(1)考查综合能力。

(2)考查语文能力。

(3)考查学习过程。

(4)考查思维品质。

(5)考查思想水平。

语文综合性学习考查的原则

(1)模拟性和真实性的统一

(2)有限性和核心性的统一

(3)综合性和语文性的统一

(4)探究性和基础性的统一

(5)过程性和实践性的统一

(6)生活性和人文性的统一

(7)开放性和科学性的统一综合性学习

(2015年)7.请你参加以“文明着装 传承美德“为主题的综合性学习活动。(7分)

〔活动一:知“服之美”〕请将下面的句子正确、规范、工整地抄写在田字格里。(1分)

礼仪之大,谓之夏;章服之美,谓之华。

〔活动二:明“服之仪”?〕仔细阅读下面的表格,回答下面的问题。(2分)

对中学生着装取向的认可度的调查统计表

在对“中学生着装取向的认可度”方面,学生与老师有什么不同?请简要概括。

〔活动四:传“服之道”〕请在下面横线上,写一个含有“整洁”一词的句子,完成下面的宣传语。要求:根据已有句子特点及句末用韵特点补写。(2分)

自尊自爱重仪表,??????????????。

朴素自然是本色,端庄大方树风标。

女子淑雅有修养,男儿飒爽展英豪。

青春飞扬添活力,品格精神最重要。

说明文的考查

(2015年《游戏的功用》) 8.游戏具有哪些功用?请分条概括。

参考答案:(1)游戏有助于提高孩子的探索力、观察力和创造力。(2)游戏可以给年轻人带来自我满足和自我肯定。(3)游戏可以增添老年人的生活乐趣,还具有训练他们的反应能力、思考能力、和减轻他们精神压力的功用。

课标指向:“阅读说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息”“归纳内容要点”。

试题特点:本题重点考查学生归纳概括文中重要信息的能力。学生能在整体把握文意的基础上,从儿童、年轻人、老年人三个方面概括游戏的功用。设问方式和考查点与教材课后习题相近。

9.仔细阅读第⑤段,为“心流”下一个定义。

参考答案:“心流”是人在能力极限下进行工作时所达到的投入状态。

课标指向:“阅读说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息”“阅读科技作品,还应注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。”

试题特点:题干表述简洁、明了,对说明方法的考查方式比较新颖,旨在引导学生依据上下文提炼重点信息,理解和运用“下定义”这种说明方法。

(2013年《丰图义仓》)

8.依据文章相关内容,给第②段横线处补充一个恰当的词语,填写在下面的方框内。

课标指向:“搜集、筛选、提取并整合各类材料的信息”“归纳内容要点”。

试题特点:本题旨在引导学生在整体把握文意的基础上精读文章2、3段,准确理解说明对象的特征。重点考查学生归纳概括文中重要信息的能力。

参考答案:选址9.下面这个句子是从第④段中抽取出来的,它应放在【A】【B】【C】三处中的【 】处。

外城西北角有砖砌走廊,是粮仓管理人员通往对面大寨子住宅区的通道。

课标指向:“在通读文章的基础上,理清思路,理解文章主要内容。”“理解重要词语和句子在具体语境中的意义和作用。”

试题特点:本题旨在引导学生准确把握丰图义仓的整体布局,根据逻辑顺序理清思路、分清主次,让句子准确归位,考查学生把握说明文语言的连贯衔接能力。

2009年《我国的太空植物》

10.下列表述与原文意思相符的一项是

2010年《秦岭》

11.下列表述与原文相符的一项是

2011年《古蜀栈道》2012年《丝路织锦》

11. 下列表述与原文内容相符的一项是

2013年《丰图义仓》

11.下列表述,符合原文内容的一项是

2014年《中国珠算》2015年《游戏的功用》

11.下列对原文有关内容的概括与分析,正确的一项是文学作品的阅读方式经历了三次变革:

第一次是“指向作者”,着重探究作者的观点态度,并以作者的态度来决定作品的思想意义。

第二次是“指向作品”,强调一切解释必须以作品的本身作为依据,在语文教学的实践中,主要以字词句篇的意义理解与训练来提高学生阅读能力。

第三次是“指向读者”,强调每一个读者的解读权利。每一位读者都是根据自己的阅读经验和情感经历来体验作品的一切的。

文学作品阅读的考查

★指向作品(文本)的解读

①理解重要词语和句子在具体语境中的意义和作用。

②筛选、提取、整合文中重要信息。

③理清文章思路,整体把握文意。

④归纳内容要点,概括中心意思。

★指向作者和指向读者的阅读

⑤分析概括作者在文中的观点、态度。

⑥欣赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

⑦准确地评价语言材料的思想内容和作者的情感态度,发掘其内在价值。

⑧结合自身体验,对语言材料提出自己的看法,发现和探究问题。

(2015年《父亲二十年前的叮嘱》) 13.结合上下文,说说第②段画线句子中“冰凉的酸”的深意。

课标指向:“体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。”“品味作品中富于表现力的语言。”

试题特点:考查短语在句子中的深意,其实也是对学生深入阅读文本能力的一种考查。本题旨在考查学生结合上下文,推敲体味 “冰凉的酸”的深刻含意,其重心在“酸”字。

参考答案:透过雪花落在鼻尖上融化后的感觉,含蓄地写出了“我”看到父亲如此艰辛后的酸楚和感愧。(2013年《又见姑姑笑颜》)12.请找出既照应第①段又交代了主要事件的句子,写在下面的横线上。

课标指向:“理清文章思路,整体把握文意。”

“筛选、提取、整合文中重要信息。”“理解主要句子在具体语境中的意义和作用。”

试题特点:本题旨在引导学生整体把握文意,理清文章思路。重点考查学生筛选、提取文中重要信息,准确把握主要事件的能力。另外,还考查了准确抄写能力。选取的切入点虽小,却能帮助学生将叙述的主要事件和插叙的事件剥离开。这个问题的设置看似简单,实际上将复杂的文章内容清晰化,同时降低了其余题目审题的难度,便于学生理解文意。(2013年《又见姑姑笑颜》)15.由插叙的往事,可以看出姑姑是一个怎样的人?请简要分析。(6分)

课标指向:“欣赏文学作品的形象”“对作品中感人的形象,能说出自己体验”“筛选、提取、整合文中重要信息”。

试题特点:本题切入点虽小,但却是对文章内容的整体把握,通过对“姑姑”这个主要人物的形象分析解读,揭示了文章的主题。重点考查了学生全面准确把握人物形象的能力。

(2010年《秦腔吼起来》)16.仔细阅读小说的结尾,回答后面的问题。(5分)

(1)“另外一个自己”是什么样的?请简要概括。

(2)你认为香伶的女儿会不会成为“另外一个自己”?请结合小说内容,说说你的观点和理由。

课标指向:(1)“欣赏文学作品的形象、语言和表达技巧。”“对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验。”(2)“欣赏文学作品,能有自己的情感体验” “结合自身体验,对语言材料提出自己的看法、发现和探究问题。”“从中获得对自然、社会、人生的有益启示。”试题特点:(1)本题旨在引导学生准确把握文学作品中的人物形象,重点考查学生结合文章内容欣赏、概括人物形象的能力。(2)本题旨在引导学生结合小说内容,联系文化背景和自身体验,对语言材料提出自己的发现,看法,重点考查学生能联系文章内容和社会生活,探究问题并作出评价的能力。

参考答案:(1)热爱秦腔,执着,充满正义感。

(2)[示例一]会变成。香伶对秦腔的热爱、高尚的人格以及秦腔自身永恒的魅力都会影响女儿,让她走上秦腔艺术之路。[示例二]不会变成。秦腔艺人的生活太艰辛,他们对艺术和人格的追求往往不被世俗社会所理解。在越来越功利化的社会,女儿不会变成“另外一个自己”。

文言文的考查

(2015年)17.解释下列句子中加点词的含义。(4分)

(1)非知其姓与名也 ( )

(2)千不得百焉 ( )

(3)夫不具司马迁之志 ( )

(4)则几乎罔矣 ( )

课标指向:“阅读浅显的古代诗文。”“理解常见文言实词在文中的含义。”“能借助注释和工具书理解基本内容。”

(2013年)17.判断下列语句中加点词的解释是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”) (4分)

(1)晏子朝,乘弊车,驾驽马

朝:上朝 ( )

(2)臣得暖衣饱食

食:吃 ( )

(3)公使梁丘据遗之辂车乘马

遗:遗留 ( )

(4)公不说,趣召晏子

说:通“悦”,高兴 ( )

(2013年)18.下列各组句子中,加点词语的意义和用法全都相同的一组是( )

A.夫子之禄寡耶? 辍耕之垄上

B.弊车驽马以奉其身 无从致书以观

C.于臣足矣 皆以美于徐公

D.侈其衣服饮食而不顾其行者

朝而往,暮而归

课标指向:“了解常见文言虚词在文中的意义和用法。”“了解基本的语法知识,用来帮助理解课文中的语言难点。”

(2010年)19.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

燕王窃闻秦并赵,燕王使使者贺千金。

课标指向:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。”“用现代汉语准确翻译文中的重要句子。”

试题特点:考查文言语句的翻译。句中的关键词能回应教材,同时注重考查在具体语言环境中的推断能力,目的在于加强对学生迁移能力、推断能力和文言翻译能力的考查。

参考答案:燕王私下听说秦国兼并了赵国,就派遣我带着千金来祝贺。

评分说明:关键词为“窃”、“并”、“使”(第一个)。关键词翻译准确,得3分;句子意思明白通畅,得1分。共4分。

古典诗歌考查

2010年

农家望晴

【唐】 雍裕之

尝闻秦地西风雨,为问西风早晚回?

白发老农如鹤立,麦场高处望云开。

21.第三句运用比喻的修辞手法,有什么表达效果?(2分)

参考答案:“如鹤立”比喻白发老农持久、执着的站立姿态,形象地表现了他希望天晴的迫切心情。

课标指向:“欣赏诗文典型的形象特点和鲜明的语言特征以及常见的表达技巧。”“了解常见的修辞手法,体会它们在诗文中的表达效果。”“在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品味和审美情趣。”

试题特点:从写作技巧的角度命题,通过对写作技巧的把握和语言的领悟程度,一方面考查学生对诗歌的整体感知,另一方面考查学生从修辞角度鉴赏诗歌的能力。

(2015年) 小儿垂钓

[唐]胡令能

蓬头稚子学垂纶①,侧坐莓苔②草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

[注释] ①纶:钓丝,“垂纶”即垂钓。②莓苔:泛指贴在地面生长在阴湿地方的低等植物。这里是写小儿选取了一个僻静、利于垂钓的地方。

22.诗中“遥招手”者是谁?为何“遥招手”?(2分)

课标指向:“阅读浅显的古代诗文。”“分析概括诗文的思想内容和作者的观点、态度。”

试题特点:此题从诗歌具体内容设问,旨在考查学生能结合上下诗句,推断问答对象及原因的能力。

参考答案:第一问:垂钓儿童 或小儿

第二问:他怕答话声把鱼惊走。

中考作文存在的突出问题 对学生作文的具体要求 2009年:在我的世界里,一切都很美好

2010年:在这里

2011年:想看见你的笑

2013年:热情,让青春灿烂

2015年:我的老师3.认真落实双基考试说明提供的字词和背诵篇目

课标要求掌握的语法和修辞知识

教材涉及的相对重要的语文知识

落实考试说明各项语文能力要求课标附录中的语法修辞知识要点

一、词的分类:名词、动词、形容词、数词、代词、副词、介词、连词、助词、语气词、叹词。

二、 短语的结构:并列式、偏正式、主谓式、动宾式、补充式,

三、 单句的成分:主语、谓语、宾语、定语、状语、补语。

四、 复句(限于二重)的类型:并列复句、递进复句、选择复句、转折复句、因果复句、假设复句、条件复句。

五、 常见修辞格:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

积极修辞:比喻、拟人、夸张、排比、

对偶、反复、设问、反问……

(修辞格)

消极修辞:简明、连贯、得体

句式的变换和选择4.搁置疑难问题5.重视课本价值(2009年)《陕北的山》

13.比较阅读第⑤段和下面的语段,回答后面的问题。(任选一题)(3分)

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。(刘成章《安塞腰鼓》)

【A】陕北的山与“安塞腰鼓”给人哪些相似的感受?

参考答案:【A】陕北的山和“安塞腰鼓”均给人以雄壮、强劲、豪迈之感。

……沿江攒聚的怪石奇峰,峰峰都是瘦骨嶙峋的,却又那样玲珑剔透,千奇百怪,有的像大象在江边饮水,有的像天马腾空欲飞,随着你的想像,可以变幻成各种各样神奇的物件。(杨朔《画山绣水》)

【B】面对陕北的山和桂林的山,你的想像是否相同?为什么?

参考答案:【B】不同。因为陕北的山是雄壮的(磅礴的、强劲的),而桂林的山是瘦峭的(玲珑的),所以想像是不同的。

(2013年《又见姑姑笑颜》) 13.请简要概括“我”在文中所起的作用。(3分)

试题特点:本题旨在引导学生理解第一人称在文中的作用,重点考查学生对叙述角度的准确理解。设问有所创新,进一步加强了试题与课本的衔接。莫泊桑的《我的叔叔于勒》与都德的《最后一课》都采用了第一人称的写法,对第一人称的作用在课后练习题中有明确的解读,在设题时借鉴了课后练习题关于第一人称的设问角度,较好地实现了课内外知识的有机结合。

参考答案:(1)“我”是贯穿全文的线索人物。(2)“我”是事件的叙述者。(3)“我”是“山村”发展变化的见证者。

(2015年《父亲二十年前的叮嘱》)12.文中多次写到“风雪”。请说说设置这样的自然环境有何作用。

试题特点:本题旨在引导学生关注文学作品中的自然环境描写,理解自然环境在文中的作用。此题的设计,与教材相关篇目密切相连,如《芦花荡》《孤独之旅》等作品中的环境描写。学生作答时,可联系旧知,解答体味自然环境描写在文学作品中的感染力,理解其对于情节推动、气氛营造、人物形象塑造等所起的重要作用。

(2013年《又见姑姑笑颜》) 14.下面两段文字都是场面描写,却反映了不同的人情世态。请分别加以分析。(4分)

(1)当下众邻居有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有背了斗米来的,也有捉两只鸡来的。(吴敬梓《范进中举》)

(2)一时间,端菜的、添酒的、上茶的、道贺的、说笑的,鱼贯往来。

试题特点:本题旨在引导学生通过课内外比较阅读,品味富有表现力的语言,理解场面描写在具体语境中的作用。重点考查学生对语言材料所蕴含的情感态度的分析理解能力。

(2015年《父亲二十年前的叮嘱》)14.体会下面句子中加点词语的表达效果。

我从门缝看见那人在裤兜里掏来掏去,终于摸出一张皱巴巴的五元纸钞,然后把那沓毛票从我父亲手里抓过去,又把那张纸钞从门缝往外一扔,丢下一句话:“拿去吧!”

试题特点:此题是在课内所学的基础上设置的,如《范进中举》《故乡》《孔乙己》《社戏》《风筝》等,是课内知识和能力向课外的延伸。旨在考查学生品味文学作品中富有表现力的语言的能力及迁移运用能力。体会一系列动词的表达效果,对深刻认识作品中的人物形象、分析人物的心理有一定的作用。

(2015年)17.解释下列句子中加点词的含义。(4分)

(1)非知其姓与名也 ( )

(2)千不得百焉 ( )

(3)夫不具司马迁之志 ( )

(4)则几乎罔矣 ( )

试题特点:本题所涉及的这四个实词,都是课内常见或常用、且通过语言环境能做出明晰推断的词语。这四个实词的意思,均能在课内找到其相同用法:“其岸势犬牙差互,不可知其源”中的“知”(《小石潭记》);“俄而百千人大哭,百千儿哭,百千犬吠”中的“千”(《口技》);“罔不因势象形,各具情态”中的“具”(《核舟记》);“学而不思则罔”中的“罔”(《论语》)。在题型上和2014年保持一致,考查学生根据语境解释词义的能力。本题力图在课内外知识的有机结合上予以引导。(2013年)18.下列各组句子中,加点词语的意义和用法全都相同的一组是( )

A.夫子之禄寡耶? 辍耕之垄上

B.弊车驽马以奉其身 无从致书以观

C.于臣足矣 皆以美于徐公

D.侈其衣服饮食而不顾其行者

朝而往,暮而归

试题特点:本题重点考查学生对文言虚词的知识迁移能力。试题涉及四字八句,知识点覆盖面广。所选知识点看似有一定难度,但是提供的备选词及其用法均是常见的,且选句均来自课内重点学习篇目《陈涉世家》《送东阳马生序》《邹忌讽齐王纳谏》《醉翁亭记》。实际考查学生的理解与运用。本题也是力图在课内外知识的有机结合上予以引导,同时也提醒文言文教学要重视落实《课程标准》精神:“了解基本的语法知识,用来帮助理解课文中的语言难点”。试题用选择题的形式考查,利于客观公正的评价。

(2010年)22.在《农家望晴》和白居易的《观刈麦》中,两位诗人抒发的思想感情有什么相同点? (2分)

参考答案:都表达了对劳动者的深切同情 试题特点:从诗歌内容的角度命题。此题特别注重课内外的结合,很好地将课内和课外诗歌进行对比阅读。一方面考查学生是否理解所选诗歌内容,把握其思想感情;另一方面,结合课内诗歌,要求学生调动知识积累,活学活用,能准确比较分析两者的相同点,重点考查学生比较分析的能力。

(2013年)送李副使赴碛西①官军

[唐]岑参

火山六月应更热,赤亭②道口行人绝。

知君惯度祁连城③,岂能愁见轮台月。

脱鞍暂入酒家垆④,送君万里西击胡。

功名只向马上取,真是英雄一丈夫。

[注释] ①碛(qì)西:安西都护府。②赤亭:地名,在今新疆维吾尔自治区哈密县西南。③祁连城:地名,在今甘肃省张掖县西南。④酒家垆(lú):酒家。

22.有诗评说,此诗为送别中的“另类佳作”。你是否同意“另类”这种说法?请联系学过的诗句说明理由。(2分)

参考答案:

[示例一]同意。常见的送别诗多写离愁别绪,如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;而这首诗抒发却是劝勉友人建功立业的豪迈之情。所以这首诗颇显“另类”。

[示例二]不同意。送别诗中并不缺少此类乐观豪迈的作品,“海内存知己,天涯若比邻”就是证明,所以这首诗算不上“另类”。

试题特点:从诗歌内容感情基调的角度命

题,具有开放性和探究性。此题考查学生的辨析判断能力及联系已学知识印证观点的能力。引导学生注重日常积累和课内外知识的迁移,能够学以致用。本题力图在诗歌鉴赏的情感基调和课内外知识的有机结合上予以引导。

6.解决学生问题努力解决学生的问题而不是给学生增加问题

7.母亲节来临之际,多家媒体联合我省中小学校特别推出了“寻找最美妈妈”大型公益活动。请你参加这个活动,并完成下面的题目。( 7 分》

【活动一:悟“美”】 下面的宣传语中隐含着“最美妈妈”评选标准中的两个关键词,请将它们提取出来。(2 分)

在社会转型、价值体系重构的时代,“寻找最美妈妈”活动表达了社会对道德价值回归的期待,反映了时代对真善美的呼唤。

(1) (2)

学生答卷:没有从给定的材料中提炼关键词语,而是自己概括两个词语,如“无私奉献、乐于助人,真诚、善良,责任、爱心”等。

【活动二:鉴“美”】请在下面的横线上填写一个词语或短语表明你的观点,完成学校组织的相关调查。(1分)

(温馨提示:后面的活动均围绕你的观点展开。)

的妈妈最美

学生答卷:有的考生不理解什么是观点?在横线上填写一些修饰限定词,用“李龙、李翔、孟子、我、我们”等人名填写,用“天下、世界、中国、学校、生活中、心中”等填写。

送李副使赴碛西①官军

[唐]岑参

火山六月应更热,赤亭②道口行人绝。

知君惯度祁连城③,岂能愁见轮台月。

脱鞍暂入酒家垆④,送军万里西击胡。

功名只向马上取,真是英雄一丈夫。

21.诗歌首联写塞外酷热难耐、人迹罕至的恶劣环境,有什么作用?( 2 分)

第21题,大部分考生答不出要点,乱写一气,偏离诗歌主旨,如“写恶劣环境为下文做铺垫,突出不舍之情”,“总结全文,夸张手法、环境描写”,“文中的壮士应该是红军”,“起到渲染气氛的作用,突出了友人在边塞恶劣的生活场面”等。第14题“下面两段文字都是场面描写,却反映了不同的人情世态。请分别加以分析。

(1)当下众邻居有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有捉两只鸡来的。(吴敬梓《范进中举》)

(2)一时间,端菜的、添酒的、上茶的、道贺的、说笑的,鱼贯往来。”

学生答卷:对课内篇目内容理解偏差,对选自《范进中举》的场面描写,有的考生分析时答成“突出了乡亲们关系是多么友好”,“表现了邻居的大方,体现了各家人与人之间的那种和谐、友好的感情,更表现了人们热情的胸怀”,完全脱离了文本的内容。

2013年《丰图义仓》

11.下列表述,符合原文内容的一项是

2014年《中国珠算》2015年《游戏的功用》

11.下列对原文有关内容的概括与分析,正确的一项是写作创新靠什么?

生活积累

悲悯之心

理性思辨

新颖独到

7.注意行为矫正向“规范、规矩”要分

切忌投机取巧——所谓“技巧”害人害己

8.借助活动促进听写比赛

背诵比赛

演讲比赛

辩论比赛

作文比赛

学生讲题

……

要学会借助语文学习活动来提高复习效率9.调整训练方式

10.发挥模考作用让学生充分暴露问题

尽量解决学生的问题

研究讲评试卷的方法

发挥分数的激励作用